引用本文: 張杭州, 梁慶威, 雷則鳴, 劉向南, 白希壯. 多發韌帶損傷中嚴重內側副韌帶斷裂不同治療方式的比較研究. 中國修復重建外科雜志, 2016, 30(8): 956-960. doi: 10.7507/1002-1892.20160194 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

多發韌帶損傷是一種嚴重的膝關節損傷類型,常導致膝關節脫位,據統計超過30%患者并發神經血管損傷,造成膝關節缺血壞死、膝關節神經功能喪失等嚴重并發癥[1-3]。因此,多發韌帶損傷需要積極診療,以防嚴重關節殘障發生[4]。目前,對于多發韌帶損傷中,前、后交叉韌帶選擇重建治療,輕度膝關節內側結構損傷首選保守治療已達成共識[1-8]。對于嚴重膝關節內側副韌帶損傷,因保守治療不能有效恢復膝關節內側穩定性,并且影響重建后的交叉韌帶愈合,所以宜選擇手術,但是對于選擇縫合還是重建韌帶尚存在爭議[9-15]。為此,我們回顧分析了2008年8月-2012年8月收治的31例合并內側副韌帶斷裂的膝關節多發韌帶損傷患者臨床資料,其中11例行內側副韌帶縫合治療,20例行內側副韌帶重建治療。通過比較兩組患者術后膝關節功能恢復情況,探討兩種治療方式的差異,為臨床選擇恰當治療方法提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:①多發韌帶損傷;②關節鏡下確診內側副韌帶完全撕裂;③內側副韌帶采用縫合或重建治療。排除標準:①合并膝關節周圍骨折;②嚴重膝關節軟骨損傷;③嚴重半月板損傷,損傷面積達50%以上。

2008年8月-2012年8月,共31例患者符合選擇標準納入研究。根據內側副韌帶治療方式分為兩組,其中11例行內側副韌帶縫合(縫合組),20例行內側副韌帶重建(重建組)。

1.2 一般資料

縫合組:男7例,女4例;年齡21~46歲,平均32.6歲。體質量52~86 kg,平均56.2 kg。左膝4例,右膝7例。致傷原因:運動傷3例,交通事故傷8例。病程21~90 d,平均53 d。前抽屜試驗陽性5例,后抽屜試驗陽性1例,前、后抽屜試驗均為陽性5例;內翻應力試驗均為Ⅲ度。合并前、后交叉韌帶損傷5例,前交叉韌帶損傷5例,后交叉韌帶損傷1例。

重建組:男12例,女8例;年齡23~45歲,平均35.1歲。體質量51~89 kg,平均55.6 kg。左膝8例,右膝12例。致傷原因:運動傷7例,交通事故傷13例。病程16~75 d,平均46 d。前抽屜試驗陽性12例,后抽屜試驗陽性2例,前、后抽屜試驗均為陽性6例;內翻應力試驗均為Ⅲ度。合并前、后交叉韌帶損傷6例,前交叉韌帶損傷12例,后交叉韌帶損傷2例。

兩組術前膝關節Lyshlom評分、國際膝關節文獻委員會(IKDC)膝關節主觀功能評分、膝關節活動度以及X線片測量膝關節內側間隙結果見表 1。兩組患者性別、年齡、體質量、側別、致傷原因、體格檢查以及功能評分等一般資料比較,差異均無統計學意義(P > 0.05),具有可比性。

1.3 手術方法

兩組手術均由同一組醫師完成。全麻下,患者取仰臥位。取前內側及前外側入路,關節鏡下探查膝關節損傷情況,均明確為膝關節多發韌帶損傷。首先,重建前、后交叉韌帶;其中,采用同種異體脛前肌單束重建前交叉韌帶,脛骨端采用IntroFix方式固定,股骨端采用Rigidfix橫穿釘固定;后交叉韌帶采用后側開放脛骨Inlay方法重建。

縫合組:沿膝關節內側切開,從股骨內側髁延伸至膝關節鵝足上方,切口長約8 cm,依次暴露內側副韌帶淺層及深層結構,檢查其完整性。采用2號愛惜幫縫線縫合修復。縫合后再次檢查膝關節內側穩定性。最后關閉切口,彈力繃帶包扎下肢。

重建組:同縫合組方法作膝關節內側切口,暴露內側副韌帶淺層及深層結構。術中見內側副韌帶均完全撕裂且難以縫合,采用同種異體跟腱脛骨Inlay方法重建[14]。首先,同種異體跟腱骨塊端制成骨片狀,肌腱端采用愛惜幫縫線編織固定。然后,在內側副韌帶脛骨附著點處用骨刀制作矩形骨槽,將移植肌腱骨片放入骨槽后使用穗型墊片加螺釘予以固定;股骨附著點處使用空心鉆制備骨隧道,將移植肌腱引入骨隧道后,于輕度內翻應力下,采用擠壓螺釘堅強固定。關閉切口,彈力繃帶包扎下肢。

1.4 術后處理

術后兩組使用抗血栓彈力襪預防下肢深靜脈血栓形成,佩戴可調式膝關節活動支具。術后第2天開始踝泵訓練,活動髕骨,并在支具保護下行膝關節伸直抬高訓練。其中,重建組術后2周內膝關節屈曲達30°,2~6周達60°,6~9周達90°,9周后逐步增加至最大屈曲角度。縫合組膝關節伸直位固定4周,以利內側副韌帶愈合;6周時膝關節屈曲達60°,12周時達90°,之后逐步恢復至最大屈曲角度。兩組患者術后2~4個月可部分負重行走,6~12個月可完全負重行走,1年6個月后視康復情況可行慢跑等康復性運動。

1.5 統計學方法

采用SPSS15.0統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組術后切口均Ⅰ期愈合。術中無血管、神經損傷發生,術后無下肢深靜脈血栓形成及肺栓塞等手術相關并發癥發生。患者術后均獲隨訪,隨訪時間2~4年,平均3.2年。兩組患者膝關節功能均較術前顯著恢復,術后2年Lyshlom評分、IKDC膝關節主觀功能評分及膝關節活動度均較術前顯著提高,比較差異有統計學意義(P < 0.05);重建組膝關節活動度優于縫合組,比較差異有統計學意義(P < 0.05);兩組Lyshlom評分及IKDC膝關節主觀功能評分比較,差異均無統計學意義(P > 0.05)。見表 1。

兩組術后前、后抽屜試驗及內翻應力試驗均為陰性。術后2年兩組膝關節內側間隙均恢復,與術前比較差異有統計學意義(P < 0.05);兩組間比較差異無統計學意義(P > 0.05)。見表 1。兩組隨訪期間均無膝關節僵直及膝關節感染等嚴重并發癥發生。見圖 1、2。

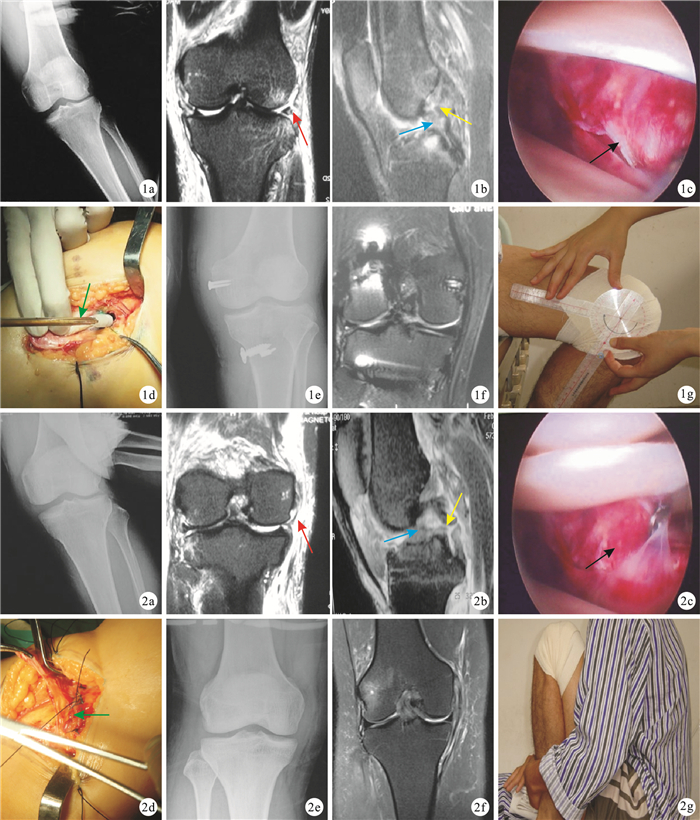

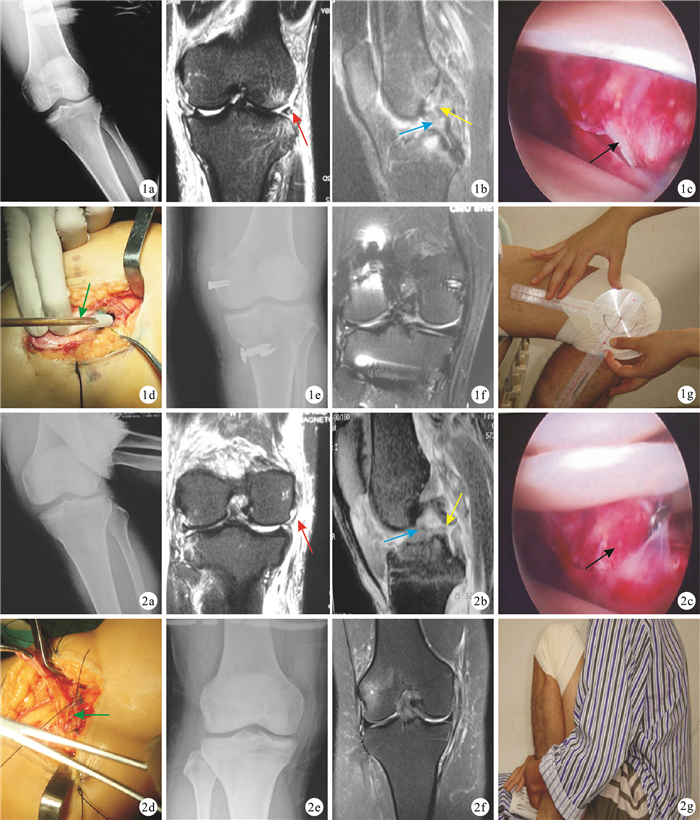

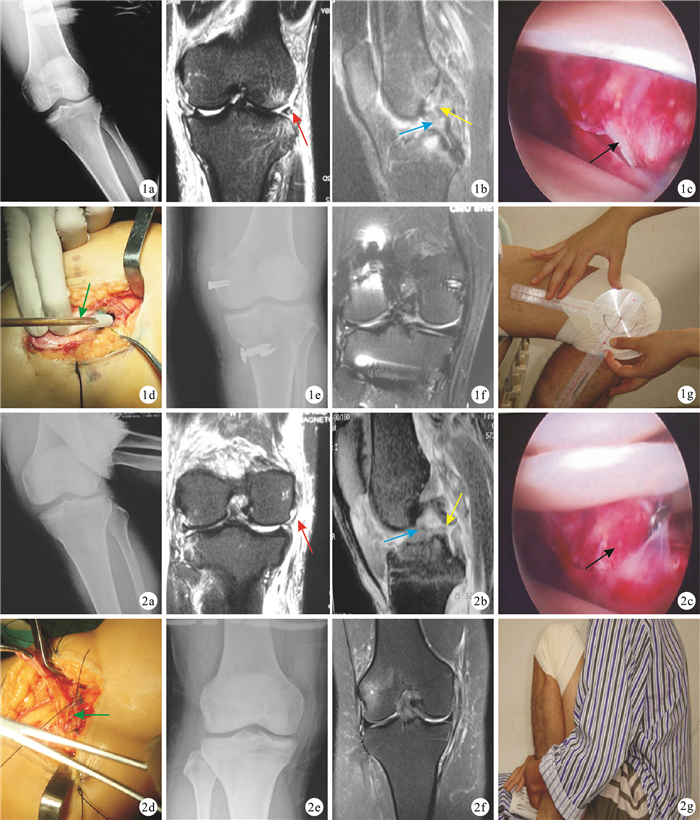

圖1

重建組患者,男,24歲,膝關節多發韌帶損傷????術前X線片????術前MRI示內側副韌帶(紅箭頭)、前交叉韌帶(藍箭頭)、后交叉韌帶(黃箭頭)完全斷裂????術中關節鏡下見內側副韌帶斷裂(箭頭)????術中內側副韌帶重建后(箭頭)????術后2年X線片????術后2年MRI????術后2年膝關節屈曲功能??圖 2?縫合組患者,男,32歲,膝關節多發韌帶損傷????術前X線片????術前MRI示內側副韌帶(紅箭頭)、前交叉韌帶(藍箭頭)、后交叉韌帶(黃箭頭)完全斷裂????術中關節鏡下見內側副韌帶斷裂(箭頭)????術中內側副韌帶縫合后(箭頭)????術后2年X線片????術后2年MRI????術后2年膝關節屈曲功能

Figure1.

A 24-year-old male patient with multi-ligament injury in reconstruction group ????Preoperative X-ray film ???? Preoperative MRI, showing complete rupture of MCL (red arrow), complete rupture of anterior cruciate ligament (blue arrow), and complete rupture of posterior cruciate ligament (yellow arrow) ???? Arthroscopic finding during operation, showing complete rupture of MCL (arrow) ???? Reconstructed MCL (arrow) during operation ???? X-ray film at 2 years after operation ???? MRI at 2 years after operation ???? Flexion of knee at 2?years after operation ??Fig.2? A 32-year-old male patient with multi-ligament injury in repair group ???? Preoperative X-ray film ????Preoperative MRI, showing complete rupture of MCL (red arrow), complete rupture of anterior cruciate ligament (blue arrow), and complete rupture of posterior cruciate ligament (yellow arrow) ???? Arthroscopic finding during operation, showing complete rupture of MCL (arrow)???? Repaired MCL during operation (arrow) ???? X-ray film at 2 years after operation ???? MRI at 2 years after operation ???? Flexion of knee at 2 years after operation

圖1

重建組患者,男,24歲,膝關節多發韌帶損傷????術前X線片????術前MRI示內側副韌帶(紅箭頭)、前交叉韌帶(藍箭頭)、后交叉韌帶(黃箭頭)完全斷裂????術中關節鏡下見內側副韌帶斷裂(箭頭)????術中內側副韌帶重建后(箭頭)????術后2年X線片????術后2年MRI????術后2年膝關節屈曲功能??圖 2?縫合組患者,男,32歲,膝關節多發韌帶損傷????術前X線片????術前MRI示內側副韌帶(紅箭頭)、前交叉韌帶(藍箭頭)、后交叉韌帶(黃箭頭)完全斷裂????術中關節鏡下見內側副韌帶斷裂(箭頭)????術中內側副韌帶縫合后(箭頭)????術后2年X線片????術后2年MRI????術后2年膝關節屈曲功能

Figure1.

A 24-year-old male patient with multi-ligament injury in reconstruction group ????Preoperative X-ray film ???? Preoperative MRI, showing complete rupture of MCL (red arrow), complete rupture of anterior cruciate ligament (blue arrow), and complete rupture of posterior cruciate ligament (yellow arrow) ???? Arthroscopic finding during operation, showing complete rupture of MCL (arrow) ???? Reconstructed MCL (arrow) during operation ???? X-ray film at 2 years after operation ???? MRI at 2 years after operation ???? Flexion of knee at 2?years after operation ??Fig.2? A 32-year-old male patient with multi-ligament injury in repair group ???? Preoperative X-ray film ????Preoperative MRI, showing complete rupture of MCL (red arrow), complete rupture of anterior cruciate ligament (blue arrow), and complete rupture of posterior cruciate ligament (yellow arrow) ???? Arthroscopic finding during operation, showing complete rupture of MCL (arrow)???? Repaired MCL during operation (arrow) ???? X-ray film at 2 years after operation ???? MRI at 2 years after operation ???? Flexion of knee at 2 years after operation

3 討論

內側副韌帶完全損傷后往往會導致膝關節嚴重內側不穩,因此一般需要手術治療,目前治療方法包括直接縫合[16-17]或鵝足肌腱轉移重建[18-20]等。Koga等[16]通過同時縫合韌帶深淺層結構、膝關節后斜韌帶及關節囊修復損傷的內側副韌帶,術后患者膝關節內側穩定性恢復,膝關節功能Lyshlom評分恢復至82分以上。Lubowitz等[13]通過系統性回顧研究,提出大部分內側副韌帶損傷均能縫合修復,并恢復膝關節穩定性;然而對于慢性內側副韌帶斷裂或不能縫合的內側副韌帶損傷則需要重建治療。

Kim等[20]采用游離半腱肌遠端移位重建方法治療21例內側副韌帶損傷,經2年隨訪,患者膝關節內側穩定性恢復(關節內側間隙恢復至2?mm),膝關節功能恢復良好(Lysholm評分從51.2分恢復至91.9分)。但是Kim等選擇的重建術式并非解剖重建,并且采用了穗型墊片,對移植肌腱血運有一定影響,導致移植肌腱壞死發生率高,該組患者中20%發生肌腱壞死。Marx等[21]采用同種異體跟腱雙切口技術重建內側副韌帶,于膝關節內側脛骨端及股骨端分別作長約3 cm的手術切口,兩切口之間建立皮橋,移植肌腱從皮橋下穿過,脛骨端及股骨端分別采用穗型墊片及擠壓螺釘固定。通過對26例患者2年的隨訪,結果顯示患者膝關節內側穩定性恢復良好。本研究比較結果顯示,兩組術后2年Lysh lom評分、 IKDC膝關節主觀功能評分及膝關節活動度均較術前顯著提高,膝關節內側間隙均得到恢復;而且除膝關節活動度外,兩組膝關節功能評分及膝關節內側間隙比較差異均無統計學意義。表明兩種方法均能恢復膝關節內側穩定性及關節功能,但內側副韌帶重建后膝關節活動度恢復更好,分析原因可能與重建術后膝關節鍛煉更早有關。此外,本研究為回顧性小樣本研究,存在偏倚,不能完全排除相關影響因素(如膝關節半月板損傷、軟骨損傷等),對評價結果有一定影響。因此,本研究結論有待前瞻性、多中心、大樣本臨床隨機對照研究進一步明確。

多發韌帶損傷是一種嚴重的膝關節損傷類型,常導致膝關節脫位,據統計超過30%患者并發神經血管損傷,造成膝關節缺血壞死、膝關節神經功能喪失等嚴重并發癥[1-3]。因此,多發韌帶損傷需要積極診療,以防嚴重關節殘障發生[4]。目前,對于多發韌帶損傷中,前、后交叉韌帶選擇重建治療,輕度膝關節內側結構損傷首選保守治療已達成共識[1-8]。對于嚴重膝關節內側副韌帶損傷,因保守治療不能有效恢復膝關節內側穩定性,并且影響重建后的交叉韌帶愈合,所以宜選擇手術,但是對于選擇縫合還是重建韌帶尚存在爭議[9-15]。為此,我們回顧分析了2008年8月-2012年8月收治的31例合并內側副韌帶斷裂的膝關節多發韌帶損傷患者臨床資料,其中11例行內側副韌帶縫合治療,20例行內側副韌帶重建治療。通過比較兩組患者術后膝關節功能恢復情況,探討兩種治療方式的差異,為臨床選擇恰當治療方法提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:①多發韌帶損傷;②關節鏡下確診內側副韌帶完全撕裂;③內側副韌帶采用縫合或重建治療。排除標準:①合并膝關節周圍骨折;②嚴重膝關節軟骨損傷;③嚴重半月板損傷,損傷面積達50%以上。

2008年8月-2012年8月,共31例患者符合選擇標準納入研究。根據內側副韌帶治療方式分為兩組,其中11例行內側副韌帶縫合(縫合組),20例行內側副韌帶重建(重建組)。

1.2 一般資料

縫合組:男7例,女4例;年齡21~46歲,平均32.6歲。體質量52~86 kg,平均56.2 kg。左膝4例,右膝7例。致傷原因:運動傷3例,交通事故傷8例。病程21~90 d,平均53 d。前抽屜試驗陽性5例,后抽屜試驗陽性1例,前、后抽屜試驗均為陽性5例;內翻應力試驗均為Ⅲ度。合并前、后交叉韌帶損傷5例,前交叉韌帶損傷5例,后交叉韌帶損傷1例。

重建組:男12例,女8例;年齡23~45歲,平均35.1歲。體質量51~89 kg,平均55.6 kg。左膝8例,右膝12例。致傷原因:運動傷7例,交通事故傷13例。病程16~75 d,平均46 d。前抽屜試驗陽性12例,后抽屜試驗陽性2例,前、后抽屜試驗均為陽性6例;內翻應力試驗均為Ⅲ度。合并前、后交叉韌帶損傷6例,前交叉韌帶損傷12例,后交叉韌帶損傷2例。

兩組術前膝關節Lyshlom評分、國際膝關節文獻委員會(IKDC)膝關節主觀功能評分、膝關節活動度以及X線片測量膝關節內側間隙結果見表 1。兩組患者性別、年齡、體質量、側別、致傷原因、體格檢查以及功能評分等一般資料比較,差異均無統計學意義(P > 0.05),具有可比性。

1.3 手術方法

兩組手術均由同一組醫師完成。全麻下,患者取仰臥位。取前內側及前外側入路,關節鏡下探查膝關節損傷情況,均明確為膝關節多發韌帶損傷。首先,重建前、后交叉韌帶;其中,采用同種異體脛前肌單束重建前交叉韌帶,脛骨端采用IntroFix方式固定,股骨端采用Rigidfix橫穿釘固定;后交叉韌帶采用后側開放脛骨Inlay方法重建。

縫合組:沿膝關節內側切開,從股骨內側髁延伸至膝關節鵝足上方,切口長約8 cm,依次暴露內側副韌帶淺層及深層結構,檢查其完整性。采用2號愛惜幫縫線縫合修復。縫合后再次檢查膝關節內側穩定性。最后關閉切口,彈力繃帶包扎下肢。

重建組:同縫合組方法作膝關節內側切口,暴露內側副韌帶淺層及深層結構。術中見內側副韌帶均完全撕裂且難以縫合,采用同種異體跟腱脛骨Inlay方法重建[14]。首先,同種異體跟腱骨塊端制成骨片狀,肌腱端采用愛惜幫縫線編織固定。然后,在內側副韌帶脛骨附著點處用骨刀制作矩形骨槽,將移植肌腱骨片放入骨槽后使用穗型墊片加螺釘予以固定;股骨附著點處使用空心鉆制備骨隧道,將移植肌腱引入骨隧道后,于輕度內翻應力下,采用擠壓螺釘堅強固定。關閉切口,彈力繃帶包扎下肢。

1.4 術后處理

術后兩組使用抗血栓彈力襪預防下肢深靜脈血栓形成,佩戴可調式膝關節活動支具。術后第2天開始踝泵訓練,活動髕骨,并在支具保護下行膝關節伸直抬高訓練。其中,重建組術后2周內膝關節屈曲達30°,2~6周達60°,6~9周達90°,9周后逐步增加至最大屈曲角度。縫合組膝關節伸直位固定4周,以利內側副韌帶愈合;6周時膝關節屈曲達60°,12周時達90°,之后逐步恢復至最大屈曲角度。兩組患者術后2~4個月可部分負重行走,6~12個月可完全負重行走,1年6個月后視康復情況可行慢跑等康復性運動。

1.5 統計學方法

采用SPSS15.0統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組術后切口均Ⅰ期愈合。術中無血管、神經損傷發生,術后無下肢深靜脈血栓形成及肺栓塞等手術相關并發癥發生。患者術后均獲隨訪,隨訪時間2~4年,平均3.2年。兩組患者膝關節功能均較術前顯著恢復,術后2年Lyshlom評分、IKDC膝關節主觀功能評分及膝關節活動度均較術前顯著提高,比較差異有統計學意義(P < 0.05);重建組膝關節活動度優于縫合組,比較差異有統計學意義(P < 0.05);兩組Lyshlom評分及IKDC膝關節主觀功能評分比較,差異均無統計學意義(P > 0.05)。見表 1。

兩組術后前、后抽屜試驗及內翻應力試驗均為陰性。術后2年兩組膝關節內側間隙均恢復,與術前比較差異有統計學意義(P < 0.05);兩組間比較差異無統計學意義(P > 0.05)。見表 1。兩組隨訪期間均無膝關節僵直及膝關節感染等嚴重并發癥發生。見圖 1、2。

圖1

重建組患者,男,24歲,膝關節多發韌帶損傷????術前X線片????術前MRI示內側副韌帶(紅箭頭)、前交叉韌帶(藍箭頭)、后交叉韌帶(黃箭頭)完全斷裂????術中關節鏡下見內側副韌帶斷裂(箭頭)????術中內側副韌帶重建后(箭頭)????術后2年X線片????術后2年MRI????術后2年膝關節屈曲功能??圖 2?縫合組患者,男,32歲,膝關節多發韌帶損傷????術前X線片????術前MRI示內側副韌帶(紅箭頭)、前交叉韌帶(藍箭頭)、后交叉韌帶(黃箭頭)完全斷裂????術中關節鏡下見內側副韌帶斷裂(箭頭)????術中內側副韌帶縫合后(箭頭)????術后2年X線片????術后2年MRI????術后2年膝關節屈曲功能

Figure1.

A 24-year-old male patient with multi-ligament injury in reconstruction group ????Preoperative X-ray film ???? Preoperative MRI, showing complete rupture of MCL (red arrow), complete rupture of anterior cruciate ligament (blue arrow), and complete rupture of posterior cruciate ligament (yellow arrow) ???? Arthroscopic finding during operation, showing complete rupture of MCL (arrow) ???? Reconstructed MCL (arrow) during operation ???? X-ray film at 2 years after operation ???? MRI at 2 years after operation ???? Flexion of knee at 2?years after operation ??Fig.2? A 32-year-old male patient with multi-ligament injury in repair group ???? Preoperative X-ray film ????Preoperative MRI, showing complete rupture of MCL (red arrow), complete rupture of anterior cruciate ligament (blue arrow), and complete rupture of posterior cruciate ligament (yellow arrow) ???? Arthroscopic finding during operation, showing complete rupture of MCL (arrow)???? Repaired MCL during operation (arrow) ???? X-ray film at 2 years after operation ???? MRI at 2 years after operation ???? Flexion of knee at 2 years after operation

圖1

重建組患者,男,24歲,膝關節多發韌帶損傷????術前X線片????術前MRI示內側副韌帶(紅箭頭)、前交叉韌帶(藍箭頭)、后交叉韌帶(黃箭頭)完全斷裂????術中關節鏡下見內側副韌帶斷裂(箭頭)????術中內側副韌帶重建后(箭頭)????術后2年X線片????術后2年MRI????術后2年膝關節屈曲功能??圖 2?縫合組患者,男,32歲,膝關節多發韌帶損傷????術前X線片????術前MRI示內側副韌帶(紅箭頭)、前交叉韌帶(藍箭頭)、后交叉韌帶(黃箭頭)完全斷裂????術中關節鏡下見內側副韌帶斷裂(箭頭)????術中內側副韌帶縫合后(箭頭)????術后2年X線片????術后2年MRI????術后2年膝關節屈曲功能

Figure1.

A 24-year-old male patient with multi-ligament injury in reconstruction group ????Preoperative X-ray film ???? Preoperative MRI, showing complete rupture of MCL (red arrow), complete rupture of anterior cruciate ligament (blue arrow), and complete rupture of posterior cruciate ligament (yellow arrow) ???? Arthroscopic finding during operation, showing complete rupture of MCL (arrow) ???? Reconstructed MCL (arrow) during operation ???? X-ray film at 2 years after operation ???? MRI at 2 years after operation ???? Flexion of knee at 2?years after operation ??Fig.2? A 32-year-old male patient with multi-ligament injury in repair group ???? Preoperative X-ray film ????Preoperative MRI, showing complete rupture of MCL (red arrow), complete rupture of anterior cruciate ligament (blue arrow), and complete rupture of posterior cruciate ligament (yellow arrow) ???? Arthroscopic finding during operation, showing complete rupture of MCL (arrow)???? Repaired MCL during operation (arrow) ???? X-ray film at 2 years after operation ???? MRI at 2 years after operation ???? Flexion of knee at 2 years after operation

3 討論

內側副韌帶完全損傷后往往會導致膝關節嚴重內側不穩,因此一般需要手術治療,目前治療方法包括直接縫合[16-17]或鵝足肌腱轉移重建[18-20]等。Koga等[16]通過同時縫合韌帶深淺層結構、膝關節后斜韌帶及關節囊修復損傷的內側副韌帶,術后患者膝關節內側穩定性恢復,膝關節功能Lyshlom評分恢復至82分以上。Lubowitz等[13]通過系統性回顧研究,提出大部分內側副韌帶損傷均能縫合修復,并恢復膝關節穩定性;然而對于慢性內側副韌帶斷裂或不能縫合的內側副韌帶損傷則需要重建治療。

Kim等[20]采用游離半腱肌遠端移位重建方法治療21例內側副韌帶損傷,經2年隨訪,患者膝關節內側穩定性恢復(關節內側間隙恢復至2?mm),膝關節功能恢復良好(Lysholm評分從51.2分恢復至91.9分)。但是Kim等選擇的重建術式并非解剖重建,并且采用了穗型墊片,對移植肌腱血運有一定影響,導致移植肌腱壞死發生率高,該組患者中20%發生肌腱壞死。Marx等[21]采用同種異體跟腱雙切口技術重建內側副韌帶,于膝關節內側脛骨端及股骨端分別作長約3 cm的手術切口,兩切口之間建立皮橋,移植肌腱從皮橋下穿過,脛骨端及股骨端分別采用穗型墊片及擠壓螺釘固定。通過對26例患者2年的隨訪,結果顯示患者膝關節內側穩定性恢復良好。本研究比較結果顯示,兩組術后2年Lysh lom評分、 IKDC膝關節主觀功能評分及膝關節活動度均較術前顯著提高,膝關節內側間隙均得到恢復;而且除膝關節活動度外,兩組膝關節功能評分及膝關節內側間隙比較差異均無統計學意義。表明兩種方法均能恢復膝關節內側穩定性及關節功能,但內側副韌帶重建后膝關節活動度恢復更好,分析原因可能與重建術后膝關節鍛煉更早有關。此外,本研究為回顧性小樣本研究,存在偏倚,不能完全排除相關影響因素(如膝關節半月板損傷、軟骨損傷等),對評價結果有一定影響。因此,本研究結論有待前瞻性、多中心、大樣本臨床隨機對照研究進一步明確。