引用本文: 鮑丙波, 付凱, 朱曉中, 李星瑋, 鄭憲友. 器械打磨法制備大鼠脊髓損傷后重建排便功能模型的實驗研究. 中國修復重建外科雜志, 2016, 30(9): 1139-1142. doi: 10.7507/1002-1892.20160232 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

胸腰段骨折常伴發脊髓圓錐損傷,引起排尿、排便功能障礙,嚴重影響患者生活質量[1-3]。對于脊髓損傷后的排尿功能重建,早在1994年有學者通過神經根移位方法進行了“人工體神經-內臟神經”反射弧的動物實驗,后期也證實了其潛在的機制[4-6]。國內侯春林教授團隊[7-9]利用截癱平面以上的腹壁反射通路,通過神經移位建立了大鼠人工膀胱反射弧,恢復了可控制性膀胱排尿功能,經臨床試驗也獲得成功。隨著對泌尿系統問題處理方法的進步,排便功能障礙的問題日益突出,其腸道癥狀主要表現為嚴重大便失禁、慢性頑固性便秘等。由于排便功能的復雜性,脊髓損傷所導致的神經源性腸道功能障礙和排便功能障礙仍是目前醫學界的難題[10-11]。因此重建肛管直腸排便功能使患者恢復便意,以達到適時、靈活排便,對提高脊髓損傷患者生活質量有重要意義[12]。

動物模型是脊髓損傷研究的基礎,既往以SD大鼠為實驗對象,采用傳統鉗咬法打開椎板,利用脊髓損傷平面以上健存的神經根移位同時修復重建肛管直腸感覺、運動神經通路制備模型。但傳統鉗咬法在打開椎板暴露馬尾神經過程中,存在損傷大、術中出血多、手術時間長等問題,進而導致建模失敗[13]。針對這些問題,我們提出器械打磨法打開椎板。現對兩種方法進行比較,以期為快速安全建模奠定基礎。

1 材料與方法

1.1 實驗動物及主要試劑、儀器

成年雌性SD大鼠40只,體質量250~300 g,由上海交通大學動物科學部提供。手術顯微鏡(上海市顯微外科研究所);牙科顯微電動打磨機(Seayang公司,韓國)。

1.2 實驗分組及方法

將40只大鼠隨機分為2組,每組20只。實驗組采用器械打磨法制備脊髓損傷后重建排便功能模型,對照組采用傳統鉗咬法制備模型。兩組大鼠均于術前12 h開始禁食、禁水。大鼠腹腔注射1%戊巴比妥鈉(40 mg/kg)麻醉后,背側剃毛,取俯臥位,四肢外展固定。

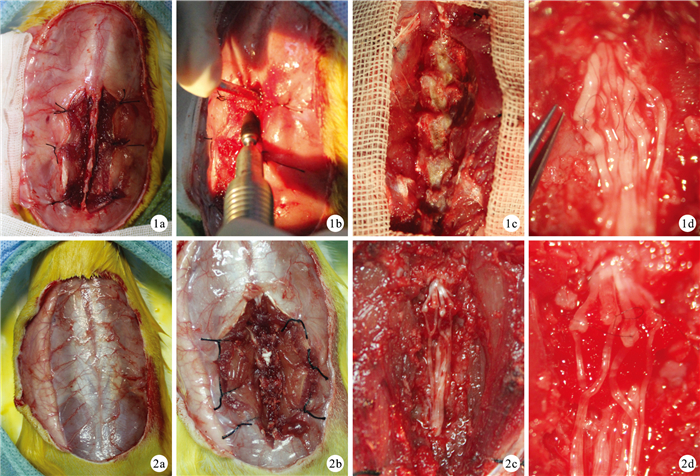

實驗組:作L4~S2后背部弧形切口,剪開筋膜暴露術區肌肉與L4~S2棘突,10倍手術顯微鏡下用牙科顯微電動打磨機打磨去除棘突、椎板及關節突;再輔以顯微持針器去除脊髓表淺骨質,暴露L5~S1馬尾神經;打開硬脊膜與軟脊膜,分別找出兩側L5與S1前后神經根,分離S1至L5平面位置,在L5平面分別離斷S1與L5前后神經根(離斷前用1%利多卡因局部封閉),然后用12-0無創縫線將L5與S1前后神經根分別作無張力端端吻合,共縫合4針(圖 1)。最后在L5與L6之間離斷脊髓(S1除外),再縫合肌肉與皮膚。

圖1

器械打磨法操作示意圖???弧形切口打開皮膚分離背部肌肉并暴露棘突???電動打磨機打磨棘突、關節突與部分椎板???打磨后的椎板???打開椎板,暴露馬尾神經,分離出兩側S1、L5神經根,用12-0無創縫線將L5與S1前后神經根分別作端端吻合 ??圖 2 ??傳統鉗咬法操作示意圖 ????弧形切口打開皮膚暴露背部肌肉???沿脊柱打開L4~S2節段肌肉暴露棘突,咬除并清理周圍黏附肌肉至椎板可見???打開椎板,暴露馬尾神經,分離兩側S1、L5神經根???用12-0無創縫線將L5與S1前后神經根分別作端端吻合

Figure1.

The sketch of mechanical polishing method ??? Arc incision was made to expose back muscles and spinous process ??? Electric drill was used to grind back spinous process, articular process, and part of the lamina ???Ground lamina ??? The lamina was opened to expose the cauda equina, and then bilateral L5 and S1 nerve roots end-to-end anastomosis was done using 12-0 with atraumatic suture ??Fig.2 ??The sketch of traditional bites method???? Arc incision was made to expose back muscles ?? ?L4-S2 segment back muscles was opened along the spine to expose spinous process, and then the surrounding muscles were cleaned up to make the laminae visible ??? The lamina was open to expose cauda equina, bilateral S1 and L5 nerve roots were separated ?? ?Bilateral L5 and S1 nerve roots end-to-end anastomosis was done using 12-0 with atraumatic suture

圖1

器械打磨法操作示意圖???弧形切口打開皮膚分離背部肌肉并暴露棘突???電動打磨機打磨棘突、關節突與部分椎板???打磨后的椎板???打開椎板,暴露馬尾神經,分離出兩側S1、L5神經根,用12-0無創縫線將L5與S1前后神經根分別作端端吻合 ??圖 2 ??傳統鉗咬法操作示意圖 ????弧形切口打開皮膚暴露背部肌肉???沿脊柱打開L4~S2節段肌肉暴露棘突,咬除并清理周圍黏附肌肉至椎板可見???打開椎板,暴露馬尾神經,分離兩側S1、L5神經根???用12-0無創縫線將L5與S1前后神經根分別作端端吻合

Figure1.

The sketch of mechanical polishing method ??? Arc incision was made to expose back muscles and spinous process ??? Electric drill was used to grind back spinous process, articular process, and part of the lamina ???Ground lamina ??? The lamina was opened to expose the cauda equina, and then bilateral L5 and S1 nerve roots end-to-end anastomosis was done using 12-0 with atraumatic suture ??Fig.2 ??The sketch of traditional bites method???? Arc incision was made to expose back muscles ?? ?L4-S2 segment back muscles was opened along the spine to expose spinous process, and then the surrounding muscles were cleaned up to make the laminae visible ??? The lamina was open to expose cauda equina, bilateral S1 and L5 nerve roots were separated ?? ?Bilateral L5 and S1 nerve roots end-to-end anastomosis was done using 12-0 with atraumatic suture

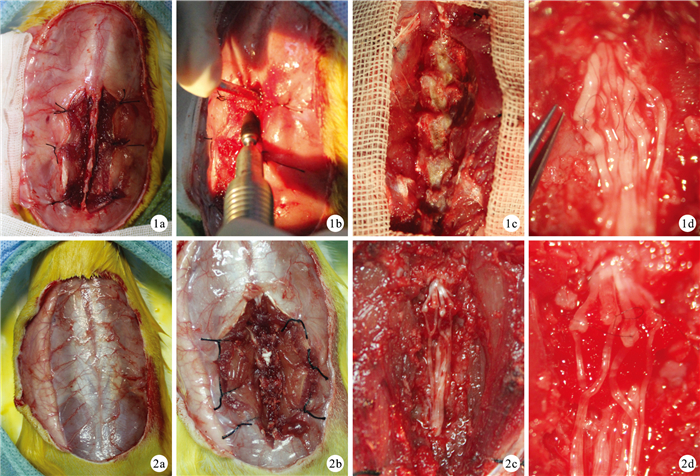

對照組:同實驗組方法作切口暴露術區肌肉與L4~S2棘突,在10倍手術顯微鏡下用蚊式血管鉗咬除棘突、椎板,輔以顯微持針器咬除關節突周圍附著的小骨片,暴露L5~S1馬尾神經,處理方法與實驗組一致(圖 2)。

兩組術后立即常規復溫2 h,6 h后開始進食、飲水;3 d內常規肌肉注射10萬U青霉素預防感染;輔助人工排尿、排便。

1.3 觀測指標

記錄兩組手術時間(從切開皮膚至切口縫合關閉為止),術中出血量(紗布蘸血后稱重,1 g=1 mL),以及術后3 d大鼠成活情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS17.0統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用t檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

實驗組手術時間為(93.05±7.60)min,較對照組(131.30±11.68)min明顯縮短;術中出血量為(4.33±0.46)mL,明顯低于對照組的(7.36±0.58)mL;以上兩指標比較差異均有統計學意義(t=12.279,P=0.000;t=18.293,P=0.000)。術后3 d,實驗組18只大鼠存活,存活率為90%;術后第1天及第3天分別死亡1只大鼠,考慮與術中出血過多及術后感染有關。對照組12只大鼠存活,存活率為60%;術后當日死亡1只,第1天死亡5只,第2天死亡2只,考慮與暴露損傷過大及術中出血過多有關。兩組術后3 d大鼠存活率比較,差異有統計學意義(χ2=4.800,P=0.028)。

3 討論

動物模型是脊髓損傷研究的基礎,急性損傷模型主要包括挫傷模型、橫斷傷模型、牽拉損傷模型;慢性損傷模型主要包括壓迫損傷模型、缺血損傷模型[14-15]。研究快速有效的動物模型建立方法具有重要意義,王磊等[16]采用經關節突切除方法制作大鼠脊髓損傷模型;劉小康等[17]應用動脈瘤夾瞬間釋放導致鉗夾式損傷方法制作大鼠脊髓損傷模型;Zhang等[18]采用了一種震動刀在大鼠C6平面脊髓背側制備半橫斷模型。

傳統鉗咬法為制備脊髓損傷模型經典方法,但需多節段椎板打開行神經根移位建模時該方法存在以下不足:①由于鉗咬椎板節段較長,且需要完全打開椎板暴露馬尾神經定位神經根位置,因此在打開椎板過程中鉗咬比較費力,耗時較長;②在鉗咬乳狀突暴露神經根時,由于此處解剖結構中富含毛細血管,易損傷毛細血管導致出血,進而影響手術進程,亦會導致手術出血量多;③鉗咬椎板后,在清理碎骨時易牽拉硬脊膜導致出血與人為損傷馬尾神經,進而導致建模失敗;④由于手術時間較長,術中出血量較多,術后感染可能性增加,術后動物死亡率較高。對于傳統鉗咬法建模,我們總結有以下注意事項:①鉗咬開始打開椎板時,鉗咬力量盡量小,以避免造成馬尾神經損傷甚至斷裂;②鉗咬過程中避免牽拉咬碎的骨塊,特別是乳狀突骨塊,以免造成出血和人為損傷,正確操作為咬碎骨塊的同時輕輕松開顯微持針器,之后用顯微剪清理碎骨塊;③對于手術過程中不可避免的出血,需要及時用明膠海綿進行止血處理。

與傳統鉗咬法相比,器械打磨法在打開多節段椎板行神經根移位建模時具有以下優點:①器械在打磨棘突、乳狀突等骨性結構時速度快,特別在大范圍打開椎板時,明顯縮短了手術時間;②器械打磨骨性結構時,有效避免了因骨與周圍組織牽拉導致的出血,顯著降低術中出血量;③由于縮短了手術時間及有效地控制術中出血量,進而降低了術野暴露時間及其相關并發癥發生率,提高了術后動物存活率與建模成功率。

但采用器械打磨法時,需注意以下事項:①控制器械打磨機轉速,最佳轉速為14 000~16 000 r/min;如轉速過快,打磨骨性結構時不易控制,容易造成過度打磨損傷馬尾神經,導致建模失敗;為避免打磨過度,應在打磨時觀察打磨區域有無滲血,若有滲血,說明骨性結構已打磨充分。但轉速過慢,打磨效果不明顯,會延長打磨時間。②在打磨骨性結構前,將周圍軟組織徹底分離,避免打磨機頭纏繞軟組織,造成損傷。③由于打磨骨性結構時會產生高能量,為避免高能量帶來的間接損傷,在打磨時注意滴加生理鹽水,以降低打磨時溫度。此外,器械打磨法有一定學習曲線,對術者顯微技術要求較高,需要時間學習掌握。

綜上述,與傳統鉗咬法相比,采用器械打磨法打開椎板行神經根移位建模具有手術時間短、術中創傷小、出血量少,操作簡便,術后動物死亡率低等優點;且建模可重復性、穩定性好,為快速安全建模提供了一種較好的方法。

胸腰段骨折常伴發脊髓圓錐損傷,引起排尿、排便功能障礙,嚴重影響患者生活質量[1-3]。對于脊髓損傷后的排尿功能重建,早在1994年有學者通過神經根移位方法進行了“人工體神經-內臟神經”反射弧的動物實驗,后期也證實了其潛在的機制[4-6]。國內侯春林教授團隊[7-9]利用截癱平面以上的腹壁反射通路,通過神經移位建立了大鼠人工膀胱反射弧,恢復了可控制性膀胱排尿功能,經臨床試驗也獲得成功。隨著對泌尿系統問題處理方法的進步,排便功能障礙的問題日益突出,其腸道癥狀主要表現為嚴重大便失禁、慢性頑固性便秘等。由于排便功能的復雜性,脊髓損傷所導致的神經源性腸道功能障礙和排便功能障礙仍是目前醫學界的難題[10-11]。因此重建肛管直腸排便功能使患者恢復便意,以達到適時、靈活排便,對提高脊髓損傷患者生活質量有重要意義[12]。

動物模型是脊髓損傷研究的基礎,既往以SD大鼠為實驗對象,采用傳統鉗咬法打開椎板,利用脊髓損傷平面以上健存的神經根移位同時修復重建肛管直腸感覺、運動神經通路制備模型。但傳統鉗咬法在打開椎板暴露馬尾神經過程中,存在損傷大、術中出血多、手術時間長等問題,進而導致建模失敗[13]。針對這些問題,我們提出器械打磨法打開椎板。現對兩種方法進行比較,以期為快速安全建模奠定基礎。

1 材料與方法

1.1 實驗動物及主要試劑、儀器

成年雌性SD大鼠40只,體質量250~300 g,由上海交通大學動物科學部提供。手術顯微鏡(上海市顯微外科研究所);牙科顯微電動打磨機(Seayang公司,韓國)。

1.2 實驗分組及方法

將40只大鼠隨機分為2組,每組20只。實驗組采用器械打磨法制備脊髓損傷后重建排便功能模型,對照組采用傳統鉗咬法制備模型。兩組大鼠均于術前12 h開始禁食、禁水。大鼠腹腔注射1%戊巴比妥鈉(40 mg/kg)麻醉后,背側剃毛,取俯臥位,四肢外展固定。

實驗組:作L4~S2后背部弧形切口,剪開筋膜暴露術區肌肉與L4~S2棘突,10倍手術顯微鏡下用牙科顯微電動打磨機打磨去除棘突、椎板及關節突;再輔以顯微持針器去除脊髓表淺骨質,暴露L5~S1馬尾神經;打開硬脊膜與軟脊膜,分別找出兩側L5與S1前后神經根,分離S1至L5平面位置,在L5平面分別離斷S1與L5前后神經根(離斷前用1%利多卡因局部封閉),然后用12-0無創縫線將L5與S1前后神經根分別作無張力端端吻合,共縫合4針(圖 1)。最后在L5與L6之間離斷脊髓(S1除外),再縫合肌肉與皮膚。

圖1

器械打磨法操作示意圖???弧形切口打開皮膚分離背部肌肉并暴露棘突???電動打磨機打磨棘突、關節突與部分椎板???打磨后的椎板???打開椎板,暴露馬尾神經,分離出兩側S1、L5神經根,用12-0無創縫線將L5與S1前后神經根分別作端端吻合 ??圖 2 ??傳統鉗咬法操作示意圖 ????弧形切口打開皮膚暴露背部肌肉???沿脊柱打開L4~S2節段肌肉暴露棘突,咬除并清理周圍黏附肌肉至椎板可見???打開椎板,暴露馬尾神經,分離兩側S1、L5神經根???用12-0無創縫線將L5與S1前后神經根分別作端端吻合

Figure1.

The sketch of mechanical polishing method ??? Arc incision was made to expose back muscles and spinous process ??? Electric drill was used to grind back spinous process, articular process, and part of the lamina ???Ground lamina ??? The lamina was opened to expose the cauda equina, and then bilateral L5 and S1 nerve roots end-to-end anastomosis was done using 12-0 with atraumatic suture ??Fig.2 ??The sketch of traditional bites method???? Arc incision was made to expose back muscles ?? ?L4-S2 segment back muscles was opened along the spine to expose spinous process, and then the surrounding muscles were cleaned up to make the laminae visible ??? The lamina was open to expose cauda equina, bilateral S1 and L5 nerve roots were separated ?? ?Bilateral L5 and S1 nerve roots end-to-end anastomosis was done using 12-0 with atraumatic suture

圖1

器械打磨法操作示意圖???弧形切口打開皮膚分離背部肌肉并暴露棘突???電動打磨機打磨棘突、關節突與部分椎板???打磨后的椎板???打開椎板,暴露馬尾神經,分離出兩側S1、L5神經根,用12-0無創縫線將L5與S1前后神經根分別作端端吻合 ??圖 2 ??傳統鉗咬法操作示意圖 ????弧形切口打開皮膚暴露背部肌肉???沿脊柱打開L4~S2節段肌肉暴露棘突,咬除并清理周圍黏附肌肉至椎板可見???打開椎板,暴露馬尾神經,分離兩側S1、L5神經根???用12-0無創縫線將L5與S1前后神經根分別作端端吻合

Figure1.

The sketch of mechanical polishing method ??? Arc incision was made to expose back muscles and spinous process ??? Electric drill was used to grind back spinous process, articular process, and part of the lamina ???Ground lamina ??? The lamina was opened to expose the cauda equina, and then bilateral L5 and S1 nerve roots end-to-end anastomosis was done using 12-0 with atraumatic suture ??Fig.2 ??The sketch of traditional bites method???? Arc incision was made to expose back muscles ?? ?L4-S2 segment back muscles was opened along the spine to expose spinous process, and then the surrounding muscles were cleaned up to make the laminae visible ??? The lamina was open to expose cauda equina, bilateral S1 and L5 nerve roots were separated ?? ?Bilateral L5 and S1 nerve roots end-to-end anastomosis was done using 12-0 with atraumatic suture

對照組:同實驗組方法作切口暴露術區肌肉與L4~S2棘突,在10倍手術顯微鏡下用蚊式血管鉗咬除棘突、椎板,輔以顯微持針器咬除關節突周圍附著的小骨片,暴露L5~S1馬尾神經,處理方法與實驗組一致(圖 2)。

兩組術后立即常規復溫2 h,6 h后開始進食、飲水;3 d內常規肌肉注射10萬U青霉素預防感染;輔助人工排尿、排便。

1.3 觀測指標

記錄兩組手術時間(從切開皮膚至切口縫合關閉為止),術中出血量(紗布蘸血后稱重,1 g=1 mL),以及術后3 d大鼠成活情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS17.0統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用t檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

實驗組手術時間為(93.05±7.60)min,較對照組(131.30±11.68)min明顯縮短;術中出血量為(4.33±0.46)mL,明顯低于對照組的(7.36±0.58)mL;以上兩指標比較差異均有統計學意義(t=12.279,P=0.000;t=18.293,P=0.000)。術后3 d,實驗組18只大鼠存活,存活率為90%;術后第1天及第3天分別死亡1只大鼠,考慮與術中出血過多及術后感染有關。對照組12只大鼠存活,存活率為60%;術后當日死亡1只,第1天死亡5只,第2天死亡2只,考慮與暴露損傷過大及術中出血過多有關。兩組術后3 d大鼠存活率比較,差異有統計學意義(χ2=4.800,P=0.028)。

3 討論

動物模型是脊髓損傷研究的基礎,急性損傷模型主要包括挫傷模型、橫斷傷模型、牽拉損傷模型;慢性損傷模型主要包括壓迫損傷模型、缺血損傷模型[14-15]。研究快速有效的動物模型建立方法具有重要意義,王磊等[16]采用經關節突切除方法制作大鼠脊髓損傷模型;劉小康等[17]應用動脈瘤夾瞬間釋放導致鉗夾式損傷方法制作大鼠脊髓損傷模型;Zhang等[18]采用了一種震動刀在大鼠C6平面脊髓背側制備半橫斷模型。

傳統鉗咬法為制備脊髓損傷模型經典方法,但需多節段椎板打開行神經根移位建模時該方法存在以下不足:①由于鉗咬椎板節段較長,且需要完全打開椎板暴露馬尾神經定位神經根位置,因此在打開椎板過程中鉗咬比較費力,耗時較長;②在鉗咬乳狀突暴露神經根時,由于此處解剖結構中富含毛細血管,易損傷毛細血管導致出血,進而影響手術進程,亦會導致手術出血量多;③鉗咬椎板后,在清理碎骨時易牽拉硬脊膜導致出血與人為損傷馬尾神經,進而導致建模失敗;④由于手術時間較長,術中出血量較多,術后感染可能性增加,術后動物死亡率較高。對于傳統鉗咬法建模,我們總結有以下注意事項:①鉗咬開始打開椎板時,鉗咬力量盡量小,以避免造成馬尾神經損傷甚至斷裂;②鉗咬過程中避免牽拉咬碎的骨塊,特別是乳狀突骨塊,以免造成出血和人為損傷,正確操作為咬碎骨塊的同時輕輕松開顯微持針器,之后用顯微剪清理碎骨塊;③對于手術過程中不可避免的出血,需要及時用明膠海綿進行止血處理。

與傳統鉗咬法相比,器械打磨法在打開多節段椎板行神經根移位建模時具有以下優點:①器械在打磨棘突、乳狀突等骨性結構時速度快,特別在大范圍打開椎板時,明顯縮短了手術時間;②器械打磨骨性結構時,有效避免了因骨與周圍組織牽拉導致的出血,顯著降低術中出血量;③由于縮短了手術時間及有效地控制術中出血量,進而降低了術野暴露時間及其相關并發癥發生率,提高了術后動物存活率與建模成功率。

但采用器械打磨法時,需注意以下事項:①控制器械打磨機轉速,最佳轉速為14 000~16 000 r/min;如轉速過快,打磨骨性結構時不易控制,容易造成過度打磨損傷馬尾神經,導致建模失敗;為避免打磨過度,應在打磨時觀察打磨區域有無滲血,若有滲血,說明骨性結構已打磨充分。但轉速過慢,打磨效果不明顯,會延長打磨時間。②在打磨骨性結構前,將周圍軟組織徹底分離,避免打磨機頭纏繞軟組織,造成損傷。③由于打磨骨性結構時會產生高能量,為避免高能量帶來的間接損傷,在打磨時注意滴加生理鹽水,以降低打磨時溫度。此外,器械打磨法有一定學習曲線,對術者顯微技術要求較高,需要時間學習掌握。

綜上述,與傳統鉗咬法相比,采用器械打磨法打開椎板行神經根移位建模具有手術時間短、術中創傷小、出血量少,操作簡便,術后動物死亡率低等優點;且建模可重復性、穩定性好,為快速安全建模提供了一種較好的方法。