引用本文: 何磊, 謝沛根, 陳瑞強, 舒濤, 張良明, 馮豐, 戎利民. 腰椎極外側經腰大肌入路神經影像學研究. 中國修復重建外科雜志, 2016, 30(11): 1412-1416. doi: 10.7507/1002-1892.20160291 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

極外側入路椎體間融合術(extreme lateral interbody fusion,XLIF)是一種全新的微創腰椎融合方式,其能有效降低或避免常規前、后路手術入路相關并發癥的發生[1-3]。但因手術入路建立工作通道時,對腰大肌內腰叢及其分支的牽拉性損傷,術后部分患者存在一過性大腿前方麻木或疼痛[4-5]。研究腰叢與工作通道間的相對位置關系可以提示腰叢損傷風險的高低,對于指導工作通道的建立、減少或避免腰叢損傷具有重要的臨床應用價值。本研究將MRI三維重建成像技術應用于腰叢顯像,根據實際腰椎極外側經腰大肌手術入路,分析腰椎退行性病變患者L1、2至L4、5各椎間隙中點平面腰叢與導針穿刺路徑(即工作通道)的相對位置關系,評估該入路安全性,探討安全建立工作通道的方法。

1 臨床資料

1.1 研究對象

納入標準:臨床表現為腰痛伴或不伴下肢神經根性疼痛或間隙性跛行,擬行MRI檢查者,經知情同意納入研究。排除標準:退行性腰椎側凸畸形 > 10°、Ⅰ度以上滑脫、創傷、腰椎感染及腫瘤、下肢血管性疾病、多發性神經病變、特發性脊柱側凸病史、腰椎融合手術史、內固定手術史及腹膜后手術史患者。

以2012年7月-2015年1月收治的腰椎退行性變患者作為研究對象,共71例患者符合選擇標準納入研究。其中男35例,女36例;年齡39~81歲,平均59.4歲。本研究通過中山大學附屬第三醫院倫理委員會批準。

1.2 測量方法

1.2.1 圖像獲取

使用3.0T MRI(GE公司,美國)四通道脊柱相控陣線圈,行各向同性三維快速穩態采集成像(three-dimensional fast imaging employing steady-state acquisition,3D FIESTA)序列軸位容積掃描,獲得L1、2、L2、3、L3、4、L4、5間隙軸位3D FIESTA序列原始圖像,共284個椎間隙測量平面。掃描條件:回波時間1.2 ms,重復時間3.5 ms,各向異性分數55,帶寬62.5 kHz,矩陣160×160,視野190 mm,層厚1.2 mm,激勵次數4次。

1.2.2 圖像重建及測量

將掃描獲得的原始圖像,導入Advantage Workstation圖像處理軟件(GE公司,美國),以多平面容積重建方式重建矢狀位、冠狀位和軸位三維圖像,調節重建平面厚度為3.3 mm,以清楚顯示腰叢及其分支。

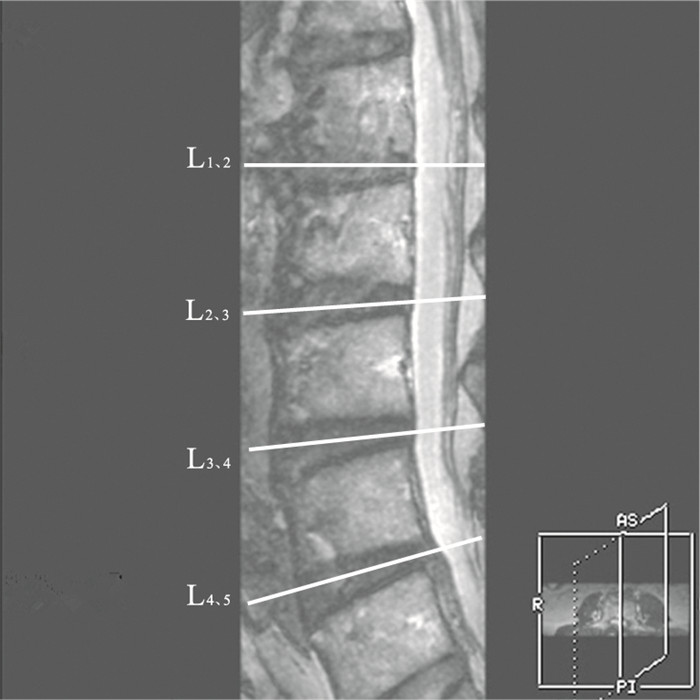

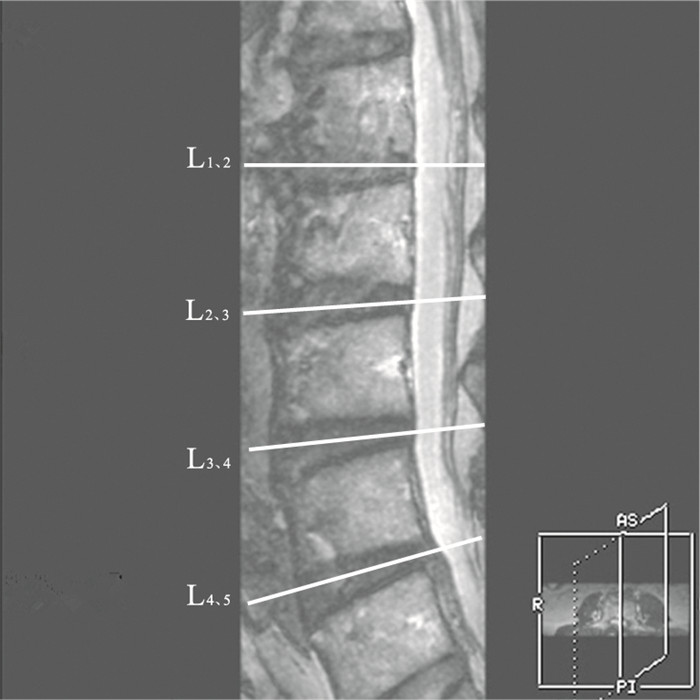

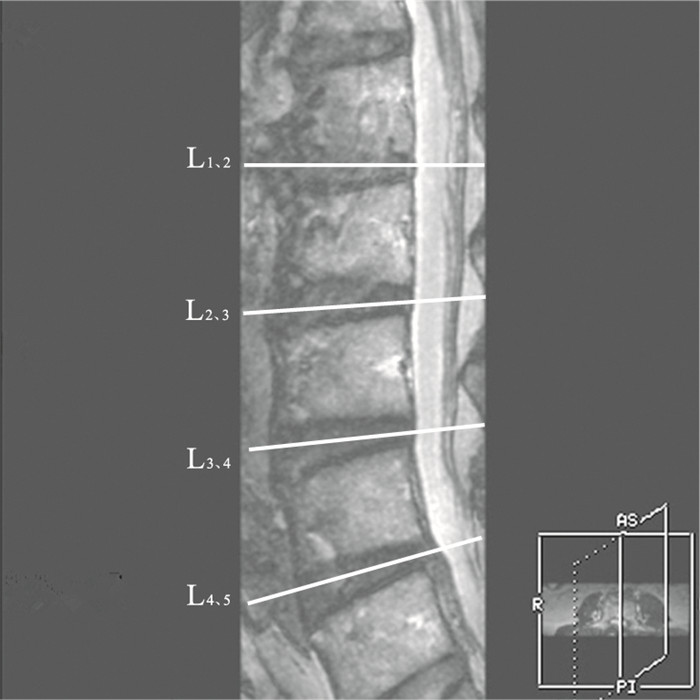

根據腰椎極外側經腰大肌手術入路,通過重建的矢狀位圖像確定測量平面為平行于椎體終板的L1、2、L2、3、L3、4、L4、5間隙中點水平層面(圖 1)。結合軸位和冠狀位圖像,辨認腰大肌內腰叢及其細小分支分布,獲得軸位圖像中椎間隙兩側腰叢前緣點坐標(圖 2)。術中導針穿刺路徑或放置工作通道的參考位置即為椎間盤矢狀面中心點垂直線(以下簡稱椎間盤矢狀面中垂線),其垂直并穿過椎間盤矢狀面中心點,將椎間盤等分為前后兩部分,通過椎間盤前后緣確定椎間盤矢狀面中垂線的坐標。

圖1

矢狀位重建圖像示測量平面均為平行于椎體終板的各椎間隙中點水平層面

Figure1.

The reconstructed sagittal image, showing that the measurement plane located at the mid-disc space, which appropriately is parallel to the endplates

圖1

矢狀位重建圖像示測量平面均為平行于椎體終板的各椎間隙中點水平層面

Figure1.

The reconstructed sagittal image, showing that the measurement plane located at the mid-disc space, which appropriately is parallel to the endplates

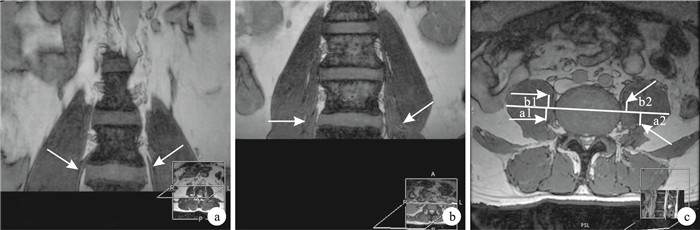

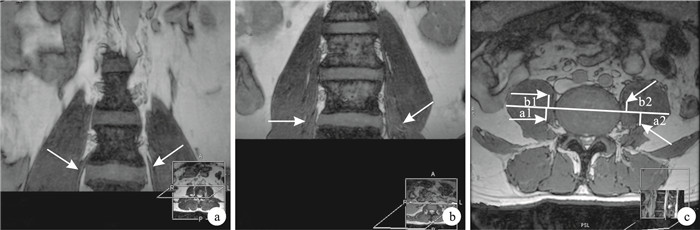

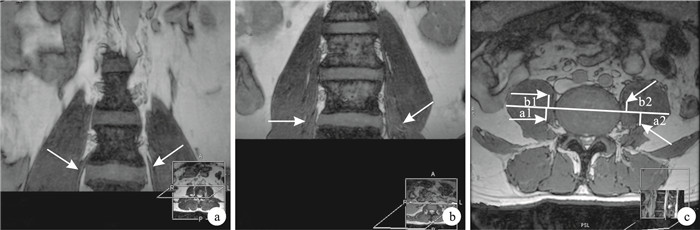

圖2

測量示意圖???冠狀位重建圖像箭頭示椎間隙兩側生殖股神經前緣???冠狀位重建圖像箭頭示椎間隙兩側腰叢前緣???軸位原始圖像?箭頭分別示椎間隙兩側腰叢、生殖股神經前緣,其中a1、a2代表椎間隙右、左側腰叢前緣距椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離,b1、b2代表椎間隙右、左側生殖股神經前緣距椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離

Figure2.

Measurement diagram ??? Reconstructed coronal image Arrow indicated the anterior edge of genitofemoral nerve on the both sides of the intervertebral space ??? Reconstructed coronal image Arrow indicated the anterior edge of lumbar plexus on the both sides of the intervertebral space ??? Original axial image Arrow indicated the anterior edge of lumbar plexus and genitofemoral nerve on the both sides of the intervertebral space, respectively; a1, a2 and b1, b2 represented the axial image distance from the anterior edge of lumbar plexus and genitofemoral nerve to the sagittal central perpendicular line of disc on both sides of the intervertebral space, respectively

圖2

測量示意圖???冠狀位重建圖像箭頭示椎間隙兩側生殖股神經前緣???冠狀位重建圖像箭頭示椎間隙兩側腰叢前緣???軸位原始圖像?箭頭分別示椎間隙兩側腰叢、生殖股神經前緣,其中a1、a2代表椎間隙右、左側腰叢前緣距椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離,b1、b2代表椎間隙右、左側生殖股神經前緣距椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離

Figure2.

Measurement diagram ??? Reconstructed coronal image Arrow indicated the anterior edge of genitofemoral nerve on the both sides of the intervertebral space ??? Reconstructed coronal image Arrow indicated the anterior edge of lumbar plexus on the both sides of the intervertebral space ??? Original axial image Arrow indicated the anterior edge of lumbar plexus and genitofemoral nerve on the both sides of the intervertebral space, respectively; a1, a2 and b1, b2 represented the axial image distance from the anterior edge of lumbar plexus and genitofemoral nerve to the sagittal central perpendicular line of disc on both sides of the intervertebral space, respectively

利用以下空間兩點間距離公式:|AB|=,分別計算軸位圖像中L1、2、L2、3、L3、4、L4、5間隙兩側腰叢前緣至椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離(圖 2)。設A(x1,y1,z1)為腰叢前緣點坐標,B(x2,y2,z2)為A點至椎間盤矢狀面中垂線的垂線與椎間盤矢狀面中垂線的交點坐標。距離單位用mm表示,提供參考值以指導臨床極外側入路的建立。設定腰叢前緣位于椎間盤矢狀面中垂線后方,其測量結果以正值表示;反之,以負值表示。測量由3名實驗者共同完成。

1.3 統計學方法

采用SPSS17.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差以及95%可信區間(confidence interval,CI)表示;各間隙測量指標比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用LSD法;檢驗水準α=0.05。

2 結果

各椎間隙腰叢前緣與椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離見表 1。71例患者中,分別有42例(59.2%)、58例(81.7%)和70例(98.6%)在L2、3、L3、4和L4、5間隙其腰叢細小分支穿行于椎間盤矢狀面中垂線前方的腰大肌內,結合解剖結構分析提示其為生殖股神經[6](圖 2)。L2、3、L3、4和L4、5間隙生殖股神經前緣與椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離見表 1。

隨著椎間隙下移,腰叢逐漸向椎間盤腹側移行。各椎間隙間腰叢前緣、生殖股神經前緣與椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離比較,差異均有統計學意義(P < 0.05)。

3 討論

3.1 觀測方法選擇

MRI圖像作為臨床常規的診斷手段和測量工具,已有多位學者利用該方法分析腰叢的分布特點[7-9]。然而常規1.5T MRI T1和T2加權序列限制了腰大肌內腰叢細小分支的辨別。本研究在前期研究基礎上,將3.0T MRI 3D FIESTA序列三維重建成像技術應用于腰叢顯像,表現為神經根經其相應椎間孔發出后,與鄰近神經分支交通形成腰叢,在脊柱兩旁呈扇形向前、下、外展開,并穿行于腰大肌內,顯示為周圍脂肪、腦脊液、神經鞘膜等高信號包繞的等信號或略低信號線條結構[10]。基于3D FIESTA各向同性、多方位成像特點,軸位圖像中任意點空間位置與該點在其他重建圖像中的空間位置均一致,且任意點在三維空間坐標中對應唯一點坐標。通過一次掃描多方位成像,多角度、多層面連續顯示腰叢結構,彌補了既往研究單一MRI軸位圖像辨認細小腰叢分支不足的劣勢,體現了3.0T MRI在高分辨率神經顯影方面的優勢[11-12]。通過獲取三維重建圖像點坐標的方式計算腰叢與椎間盤矢狀面中垂線的距離,較傳統測量方式準確。

3.2 觀測結果分析

本研究中,L1、2至L2、3間隙,腰叢位于椎間盤矢狀面中垂線后方且遠離椎間盤矢狀面中垂線,所建立的擴張通道位于腰叢前方,神經松弛易被分離,損傷風險小。L3、4間隙,雖然腰叢位于椎間盤矢狀面中垂線后方,但因其行走于椎間盤矢狀面中垂線附近,提示存在導針穿刺直接損傷的可能性;此外, 手術操作的誤差難以精確定位椎間盤矢狀面中心點,工作通道前后位置的偏移常難以避免,導致通道位于腰叢后方,并可能直接牽拉損傷腰叢。L4、5間隙,腰叢位于椎間盤矢狀面中垂線前方,不但存在穿刺受損風險,擴張通道位于腰叢后方,神經張力增大致牽拉損傷的風險亦明顯增加,因此臨床上該節段并發神經損傷的發生率最高[3, 13-14]。L5、S1間隙因髂嵴的遮擋,限制了XLIF的運用,本研究不涉及該平面的測量。

既往認為由于經腰大肌側方入路無需過度牽拉擴張腰大肌,因而造成生殖股神經損傷導致暫時性感覺障礙的可能性小。但仍有報道術后患者發生腹股溝及大腿皮膚的感覺障礙,大多數癥狀經保守治療6周左右均可消失,考慮與生殖股神經受損有關[14-15]。盡管神經監測能輕易辨別粗大運動神經發出的信號,但不能有效探測如生殖股神經等的感覺支發出的信號[16-17]。本研究發現L2、3至L4、5間隙,生殖股神經均位于椎間盤矢狀面中垂線前方腰大肌內,且隨著椎間隙下移逐漸向椎間盤腹側移行,即使將工作通道前移仍有牽拉損傷生殖股神經的風險。由于MRI神經顯影技術的限制,細小生殖股神經不能被識別,導致不同椎間隙該神經辨認率的差異,隨著間隙下移,生殖股神經纖維增粗,其辨認率相應提高。

為減少或避免術后神經并發癥的發生,可考慮行術前MRI腰叢顯像確定腰叢的分布特點。參考腰叢與椎間盤矢狀面中垂線(即工作通道)的相對距離,以安全建立XLIF手術入路。同時,術中X線透視并輔助神經監測對減少腰叢損傷起重要作用[18-19]。鑒于L1、2和L2、3間隙腰叢位置偏后,即使無神經監測,入路相關并發癥發生率仍較低;而L3、4和L4、5間隙腰叢走行于椎間盤矢狀面中垂線附近或前方,建立工作通道時,給予實時神經監測并直視下用神經探子向椎間盤后方鈍性剝離腰大肌及神經,直到提示無神經受損風險,開始建立手術入路,此時導針及擴張管的初始位置宜適當偏前。手術操作全程應注意實時神經監測的反饋信息,同時避免過度前移工作通道而增加前方血管與腹腔臟器損傷的風險[20],盡量減少擴張通道的孔徑、縮短通道下手術時間。

3.3 本研究不足

由于目前MRI技術的限制,無法完全模擬手術體位行側臥位掃描,手術體位對測量結果的影響難以判斷。雖然MRI三維重建成像能顯影腰大肌內腰叢,尚不能準確辨認腰叢的各個分支,有限的神經顯影和識別能力會造成一定測量誤差;相對于影像學研究,尸體解剖學研究可以更精確和直接地提供腰叢的分布特點。另外,本研究未排除身高、體質量、年齡等個體差異對腰叢分布的影響,且未涉及退行性腰椎側凸患者,有待于大樣本后續研究。

極外側入路椎體間融合術(extreme lateral interbody fusion,XLIF)是一種全新的微創腰椎融合方式,其能有效降低或避免常規前、后路手術入路相關并發癥的發生[1-3]。但因手術入路建立工作通道時,對腰大肌內腰叢及其分支的牽拉性損傷,術后部分患者存在一過性大腿前方麻木或疼痛[4-5]。研究腰叢與工作通道間的相對位置關系可以提示腰叢損傷風險的高低,對于指導工作通道的建立、減少或避免腰叢損傷具有重要的臨床應用價值。本研究將MRI三維重建成像技術應用于腰叢顯像,根據實際腰椎極外側經腰大肌手術入路,分析腰椎退行性病變患者L1、2至L4、5各椎間隙中點平面腰叢與導針穿刺路徑(即工作通道)的相對位置關系,評估該入路安全性,探討安全建立工作通道的方法。

1 臨床資料

1.1 研究對象

納入標準:臨床表現為腰痛伴或不伴下肢神經根性疼痛或間隙性跛行,擬行MRI檢查者,經知情同意納入研究。排除標準:退行性腰椎側凸畸形 > 10°、Ⅰ度以上滑脫、創傷、腰椎感染及腫瘤、下肢血管性疾病、多發性神經病變、特發性脊柱側凸病史、腰椎融合手術史、內固定手術史及腹膜后手術史患者。

以2012年7月-2015年1月收治的腰椎退行性變患者作為研究對象,共71例患者符合選擇標準納入研究。其中男35例,女36例;年齡39~81歲,平均59.4歲。本研究通過中山大學附屬第三醫院倫理委員會批準。

1.2 測量方法

1.2.1 圖像獲取

使用3.0T MRI(GE公司,美國)四通道脊柱相控陣線圈,行各向同性三維快速穩態采集成像(three-dimensional fast imaging employing steady-state acquisition,3D FIESTA)序列軸位容積掃描,獲得L1、2、L2、3、L3、4、L4、5間隙軸位3D FIESTA序列原始圖像,共284個椎間隙測量平面。掃描條件:回波時間1.2 ms,重復時間3.5 ms,各向異性分數55,帶寬62.5 kHz,矩陣160×160,視野190 mm,層厚1.2 mm,激勵次數4次。

1.2.2 圖像重建及測量

將掃描獲得的原始圖像,導入Advantage Workstation圖像處理軟件(GE公司,美國),以多平面容積重建方式重建矢狀位、冠狀位和軸位三維圖像,調節重建平面厚度為3.3 mm,以清楚顯示腰叢及其分支。

根據腰椎極外側經腰大肌手術入路,通過重建的矢狀位圖像確定測量平面為平行于椎體終板的L1、2、L2、3、L3、4、L4、5間隙中點水平層面(圖 1)。結合軸位和冠狀位圖像,辨認腰大肌內腰叢及其細小分支分布,獲得軸位圖像中椎間隙兩側腰叢前緣點坐標(圖 2)。術中導針穿刺路徑或放置工作通道的參考位置即為椎間盤矢狀面中心點垂直線(以下簡稱椎間盤矢狀面中垂線),其垂直并穿過椎間盤矢狀面中心點,將椎間盤等分為前后兩部分,通過椎間盤前后緣確定椎間盤矢狀面中垂線的坐標。

圖1

矢狀位重建圖像示測量平面均為平行于椎體終板的各椎間隙中點水平層面

Figure1.

The reconstructed sagittal image, showing that the measurement plane located at the mid-disc space, which appropriately is parallel to the endplates

圖1

矢狀位重建圖像示測量平面均為平行于椎體終板的各椎間隙中點水平層面

Figure1.

The reconstructed sagittal image, showing that the measurement plane located at the mid-disc space, which appropriately is parallel to the endplates

圖2

測量示意圖???冠狀位重建圖像箭頭示椎間隙兩側生殖股神經前緣???冠狀位重建圖像箭頭示椎間隙兩側腰叢前緣???軸位原始圖像?箭頭分別示椎間隙兩側腰叢、生殖股神經前緣,其中a1、a2代表椎間隙右、左側腰叢前緣距椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離,b1、b2代表椎間隙右、左側生殖股神經前緣距椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離

Figure2.

Measurement diagram ??? Reconstructed coronal image Arrow indicated the anterior edge of genitofemoral nerve on the both sides of the intervertebral space ??? Reconstructed coronal image Arrow indicated the anterior edge of lumbar plexus on the both sides of the intervertebral space ??? Original axial image Arrow indicated the anterior edge of lumbar plexus and genitofemoral nerve on the both sides of the intervertebral space, respectively; a1, a2 and b1, b2 represented the axial image distance from the anterior edge of lumbar plexus and genitofemoral nerve to the sagittal central perpendicular line of disc on both sides of the intervertebral space, respectively

圖2

測量示意圖???冠狀位重建圖像箭頭示椎間隙兩側生殖股神經前緣???冠狀位重建圖像箭頭示椎間隙兩側腰叢前緣???軸位原始圖像?箭頭分別示椎間隙兩側腰叢、生殖股神經前緣,其中a1、a2代表椎間隙右、左側腰叢前緣距椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離,b1、b2代表椎間隙右、左側生殖股神經前緣距椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離

Figure2.

Measurement diagram ??? Reconstructed coronal image Arrow indicated the anterior edge of genitofemoral nerve on the both sides of the intervertebral space ??? Reconstructed coronal image Arrow indicated the anterior edge of lumbar plexus on the both sides of the intervertebral space ??? Original axial image Arrow indicated the anterior edge of lumbar plexus and genitofemoral nerve on the both sides of the intervertebral space, respectively; a1, a2 and b1, b2 represented the axial image distance from the anterior edge of lumbar plexus and genitofemoral nerve to the sagittal central perpendicular line of disc on both sides of the intervertebral space, respectively

利用以下空間兩點間距離公式:|AB|=,分別計算軸位圖像中L1、2、L2、3、L3、4、L4、5間隙兩側腰叢前緣至椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離(圖 2)。設A(x1,y1,z1)為腰叢前緣點坐標,B(x2,y2,z2)為A點至椎間盤矢狀面中垂線的垂線與椎間盤矢狀面中垂線的交點坐標。距離單位用mm表示,提供參考值以指導臨床極外側入路的建立。設定腰叢前緣位于椎間盤矢狀面中垂線后方,其測量結果以正值表示;反之,以負值表示。測量由3名實驗者共同完成。

1.3 統計學方法

采用SPSS17.0統計軟件進行分析。數據以均數±標準差以及95%可信區間(confidence interval,CI)表示;各間隙測量指標比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用LSD法;檢驗水準α=0.05。

2 結果

各椎間隙腰叢前緣與椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離見表 1。71例患者中,分別有42例(59.2%)、58例(81.7%)和70例(98.6%)在L2、3、L3、4和L4、5間隙其腰叢細小分支穿行于椎間盤矢狀面中垂線前方的腰大肌內,結合解剖結構分析提示其為生殖股神經[6](圖 2)。L2、3、L3、4和L4、5間隙生殖股神經前緣與椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離見表 1。

隨著椎間隙下移,腰叢逐漸向椎間盤腹側移行。各椎間隙間腰叢前緣、生殖股神經前緣與椎間盤矢狀面中垂線的垂直距離比較,差異均有統計學意義(P < 0.05)。

3 討論

3.1 觀測方法選擇

MRI圖像作為臨床常規的診斷手段和測量工具,已有多位學者利用該方法分析腰叢的分布特點[7-9]。然而常規1.5T MRI T1和T2加權序列限制了腰大肌內腰叢細小分支的辨別。本研究在前期研究基礎上,將3.0T MRI 3D FIESTA序列三維重建成像技術應用于腰叢顯像,表現為神經根經其相應椎間孔發出后,與鄰近神經分支交通形成腰叢,在脊柱兩旁呈扇形向前、下、外展開,并穿行于腰大肌內,顯示為周圍脂肪、腦脊液、神經鞘膜等高信號包繞的等信號或略低信號線條結構[10]。基于3D FIESTA各向同性、多方位成像特點,軸位圖像中任意點空間位置與該點在其他重建圖像中的空間位置均一致,且任意點在三維空間坐標中對應唯一點坐標。通過一次掃描多方位成像,多角度、多層面連續顯示腰叢結構,彌補了既往研究單一MRI軸位圖像辨認細小腰叢分支不足的劣勢,體現了3.0T MRI在高分辨率神經顯影方面的優勢[11-12]。通過獲取三維重建圖像點坐標的方式計算腰叢與椎間盤矢狀面中垂線的距離,較傳統測量方式準確。

3.2 觀測結果分析

本研究中,L1、2至L2、3間隙,腰叢位于椎間盤矢狀面中垂線后方且遠離椎間盤矢狀面中垂線,所建立的擴張通道位于腰叢前方,神經松弛易被分離,損傷風險小。L3、4間隙,雖然腰叢位于椎間盤矢狀面中垂線后方,但因其行走于椎間盤矢狀面中垂線附近,提示存在導針穿刺直接損傷的可能性;此外, 手術操作的誤差難以精確定位椎間盤矢狀面中心點,工作通道前后位置的偏移常難以避免,導致通道位于腰叢后方,并可能直接牽拉損傷腰叢。L4、5間隙,腰叢位于椎間盤矢狀面中垂線前方,不但存在穿刺受損風險,擴張通道位于腰叢后方,神經張力增大致牽拉損傷的風險亦明顯增加,因此臨床上該節段并發神經損傷的發生率最高[3, 13-14]。L5、S1間隙因髂嵴的遮擋,限制了XLIF的運用,本研究不涉及該平面的測量。

既往認為由于經腰大肌側方入路無需過度牽拉擴張腰大肌,因而造成生殖股神經損傷導致暫時性感覺障礙的可能性小。但仍有報道術后患者發生腹股溝及大腿皮膚的感覺障礙,大多數癥狀經保守治療6周左右均可消失,考慮與生殖股神經受損有關[14-15]。盡管神經監測能輕易辨別粗大運動神經發出的信號,但不能有效探測如生殖股神經等的感覺支發出的信號[16-17]。本研究發現L2、3至L4、5間隙,生殖股神經均位于椎間盤矢狀面中垂線前方腰大肌內,且隨著椎間隙下移逐漸向椎間盤腹側移行,即使將工作通道前移仍有牽拉損傷生殖股神經的風險。由于MRI神經顯影技術的限制,細小生殖股神經不能被識別,導致不同椎間隙該神經辨認率的差異,隨著間隙下移,生殖股神經纖維增粗,其辨認率相應提高。

為減少或避免術后神經并發癥的發生,可考慮行術前MRI腰叢顯像確定腰叢的分布特點。參考腰叢與椎間盤矢狀面中垂線(即工作通道)的相對距離,以安全建立XLIF手術入路。同時,術中X線透視并輔助神經監測對減少腰叢損傷起重要作用[18-19]。鑒于L1、2和L2、3間隙腰叢位置偏后,即使無神經監測,入路相關并發癥發生率仍較低;而L3、4和L4、5間隙腰叢走行于椎間盤矢狀面中垂線附近或前方,建立工作通道時,給予實時神經監測并直視下用神經探子向椎間盤后方鈍性剝離腰大肌及神經,直到提示無神經受損風險,開始建立手術入路,此時導針及擴張管的初始位置宜適當偏前。手術操作全程應注意實時神經監測的反饋信息,同時避免過度前移工作通道而增加前方血管與腹腔臟器損傷的風險[20],盡量減少擴張通道的孔徑、縮短通道下手術時間。

3.3 本研究不足

由于目前MRI技術的限制,無法完全模擬手術體位行側臥位掃描,手術體位對測量結果的影響難以判斷。雖然MRI三維重建成像能顯影腰大肌內腰叢,尚不能準確辨認腰叢的各個分支,有限的神經顯影和識別能力會造成一定測量誤差;相對于影像學研究,尸體解剖學研究可以更精確和直接地提供腰叢的分布特點。另外,本研究未排除身高、體質量、年齡等個體差異對腰叢分布的影響,且未涉及退行性腰椎側凸患者,有待于大樣本后續研究。