引用本文: 劉勇, 孫俊英, 王濤, 趙錫江, 尹海波. 全髖關節置換術治療強直性脊柱炎累及髖關節的療效觀察. 中國修復重建外科雜志, 2017, 31(1): 25-30. doi: 10.7507/1002-1892.201611018 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

強直性脊柱炎(ankylosing spondylitis,AS)是一種病因不明的血清反應陰性炎癥性疾病,以骶髂關節、脊柱、髖關節的炎癥和融合為特征[1],約 80% 患者在 30 歲前首次發病[2]。目前,AS 的全球發病率約為 0.9%[3],其中累及髖關節者占 30%~50%,而雙髖受累者高達 90%[4]。一旦髖關節受累,必將導致姿態性畸形以及功能和行走步態受損,進而引發殘疾。全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)是目前治療 AS 髖關節病變的有效方法,該方法能有效緩解疼痛,重建髖關節功能[1,5-6]。然而,AS 患者常因畸形、強直嚴重、異位骨化率高以及大多為年輕患者等特征,致使 THA 較其他終末期髖關節疾病手術有所不同,手術難度一般較大,其中手術時機、假體頭直徑以及摩擦界面材質等的選擇被認為與術后療效密切相關[7-11],因此也成為該研究領域的熱點。現回顧分析 1999 年 3 月—2011 年 5 月,我們采用 THA 治療的 32 例(42 髖)AS 累及髖關節患者臨床資料,旨在闡明 THA 治療 AS 累及髖關節的療效,以及手術時機、假體頭直徑及摩擦界面材質等對療效的可能影響。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男 26 例(35 髖),女 6 例(7 髖);年齡 20~78 歲,平均 39 歲。病程 2~41 年,中位病程 10 年。單髖 22 例(左髖 11 例,右髖 11 例),雙髖 10 例。本組患者 AS 均符合 1984 年修訂的紐約診斷標準[12]。臨床表現:患者髖關節均有疼痛伴活動受限;其中 11 例(12 髖)呈固定性屈曲畸形,8 例伴脊椎固定性屈曲畸形。術前 X 線片均顯示髖關節間隙呈均勻性狹窄或消失,伴不同程度骨破壞[13-14]。6 例患者術前生活不能自理,需長期臥床或使用輪椅。4 例術前腰部疼痛;3 例因脊柱后凸及髖關節屈曲畸形嚴重,導致平視困難。

1.2 手術方法

患者于全麻(23 例)或持續硬膜外麻醉(9 例)下取側臥位,采用改良 Hardinge 入路,沿股骨大轉子逐層切開顯露關節。先試行脫位,如出現脫位困難(本組 29 髖),則首選股骨頸基底截骨,再沿股骨頸向髖臼側磨矬髖臼;如脫位順利(本組 13 髖),則按常規行股骨頸截骨。選擇外展 40~45°、前傾 10~15° 位植入髖臼杯和內襯。然后行股骨側髓腔擴髓,選擇前傾 15° 位植入股骨柄假體,安裝試件,試復位,測量下肢長度,同時伸-屈、內收-外展以及內旋-外旋活動髖關節,以評估髖關節穩定性。觀察髖關節周圍軟組織是否存在攣縮,滿意后更換正式假體植入固定。13 例(16 髖)因存在軟組織攣縮需行軟組織松解,其中 8 例(10 髖)行內收肌松解,5 例(6 髖)行髂腰肌松解。最后沖洗傷口、置入負壓引流管、逐層縫合,敷料加壓包扎。本組假體摩擦界面采用金屬-聚乙烯者 19 髖,陶瓷-陶瓷者 23 髖;其中股骨頭假體采用 36 mm 直徑者 15 髖,余 27 髖均采用 28 mm 直徑股骨頭假體;全部假體均采用生物學固定。在雙側病變患者中,采用一期雙側手術者 7 例,分期手術者 3 例(間隔時間 2~8 個月)。

1.3 圍手術期處理

術前 30~60 min 預防性使用抗生素,術后繼續使用 24 h;術后 48 h 內拔除引流管。20 例術前 2 年內有服用激素史者,術中及術后 5 d 內適當少量補充激素[13]。置患肢于外展中立位,在醫生指導下行雙下肢靜力性肌肉收縮功能鍛煉,主動練習踝關節屈伸活動。術后第 2 天即可進行適度髖關節的主、被動功能活動,術后第 4 天扶雙拐或助行器下地行走,6 周~3 個月后棄拐行走。部分髖關節骨性強直病程較長(病程 >12 年)者,因肌肉長期廢用性萎縮或已呈纖維化改變,需延長扶拐行走時間達半年至1 年以上,至肌力恢復能滿足髖關節穩定行走為止。

1.4 療效評定標準

1.4.1 臨床評定標準 手術前后測量并記錄患者髖關節總活動度(屈-伸、內收-外展、內旋-外旋活動度總和),髖關節功能采用 Harris 評分[15]、疼痛程度采用疼痛視覺模擬評分(VAS)[16]評價。根據使用股骨頭假體直徑大小將患者分為 28 mm 直徑組和 36 mm 直徑組,根據病程長短將患者分為病程≤6 年、病程 6~12 年及病程 >12 年組,分別比較各組 Harris 評分及髖關節總活動度。

1.4.2 影像學評定標準 髖臼側假體的影像學描述采用 DeLee 分區[17],根據 X 線片測量,如臼杯假體顯示有垂直方向、內側和/或外側移位改變 >2 mm,或正側位 X 線片上顯示有連續放射學透亮線 >2 mm者定義為臼杯松動[18]。對股骨側假體的影像學描述采用 Gruen 分區[19] ,股骨柄假體的生物學固定采用 Engh 標準評定[20]。異位骨化程度采用 Brooker 標準[21]進行評定。

1.5 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。數據以均數 ± 標準差表示,多組間比較采用單因素方差分析,多組間兩兩比較采用 Bonferroni 法檢驗;兩組間比較采用獨立樣本t 檢驗或配對t 檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 臨床療效

術后患者切口均Ⅰ期愈合,無麻醉意外、感染及神經、血管損傷等并發癥發生。術中出現股骨小轉子劈裂骨折 1 例(1 髖),經鋼絲捆扎固定后愈合。術后 29 例(39 髖,包括 28 mm 直徑組 24 髖、36 mm 直徑組 15 髖)獲隨訪,隨訪時間 5~17 年,平均 9 年。術后 28 mm 直徑組發生髖關節前脫位2 例(2 髖),經閉合復位髖“人”字石膏固定 6 周后治愈;36 mm 直徑組無脫位發生。末次隨訪時,4 例術前腰部疼痛者獲不同程度緩解;3 例術前平視困難者術后顯著改善,可正常平視前方。患者生活均可自理,并可從事輕度體力勞動。髖關節疼痛徹底緩解 33 髖(85%),行走時仍感輕度疼痛 6 髖(15%)。末次隨訪時所有患者 VAS 評分、Harris 評分及髖關節總活動度均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。其中病程越短,術后 Harris 評分越高、髖關節總活動度越大,各病程組間比較差異均有統計學意義(P<0.05)。股骨頭假體直徑越大,術后髖關節總活動度越大,差異有統計學意義(P<0.05);末次隨訪時 36 mm 直徑組 Harris 評分高于 28 mm 直徑組,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表 2、3。

2.2 影像學評價

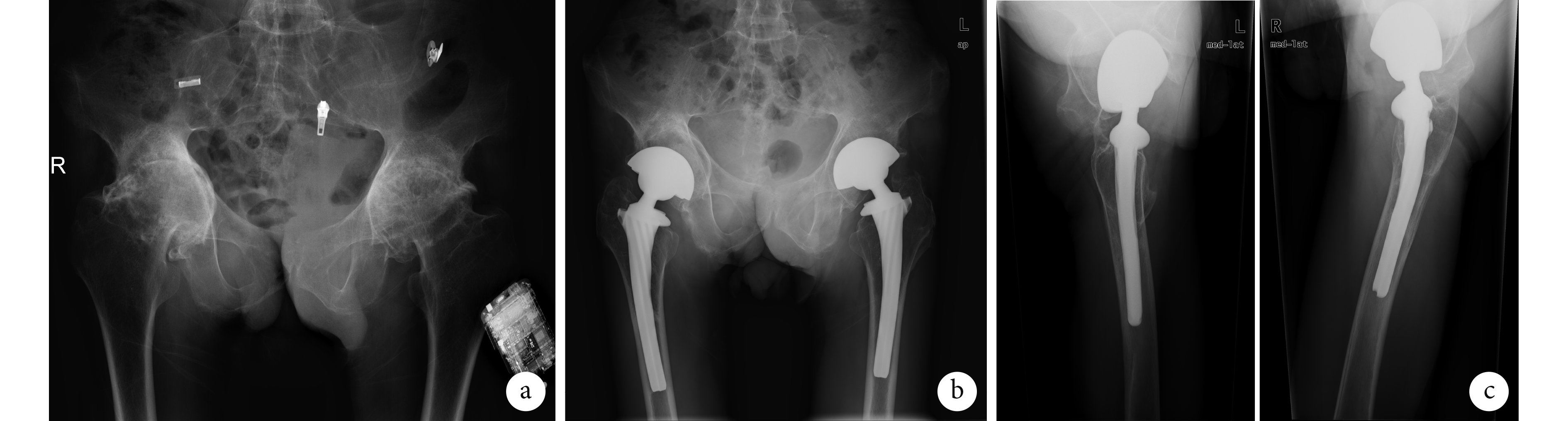

術后 X 線片示,股骨柄假體均獲中立位或外翻位固定;髖臼杯外展角為 31~51°、平均 41°,前傾角為 7~19°、平均 14°。術后 6 個月 X 線片示,所有患者假體均獲骨性生物學固定。末次隨訪時臼杯和股骨柄假體均固定良好,未見松動、移位及下沉。但假體摩擦界面采用金屬-聚乙烯的 18 髖中,臼杯周圍顯示有廣泛性骨溶解者 9 髖(50%),但假體尚無松動;采用陶瓷-陶瓷的 21 髖中無任何骨破壞和假體松動征象。7 側髖關節出現異位骨化,其中 BrookerⅠ級 5 髖,Ⅱ級 2 髖。見圖 1~3。

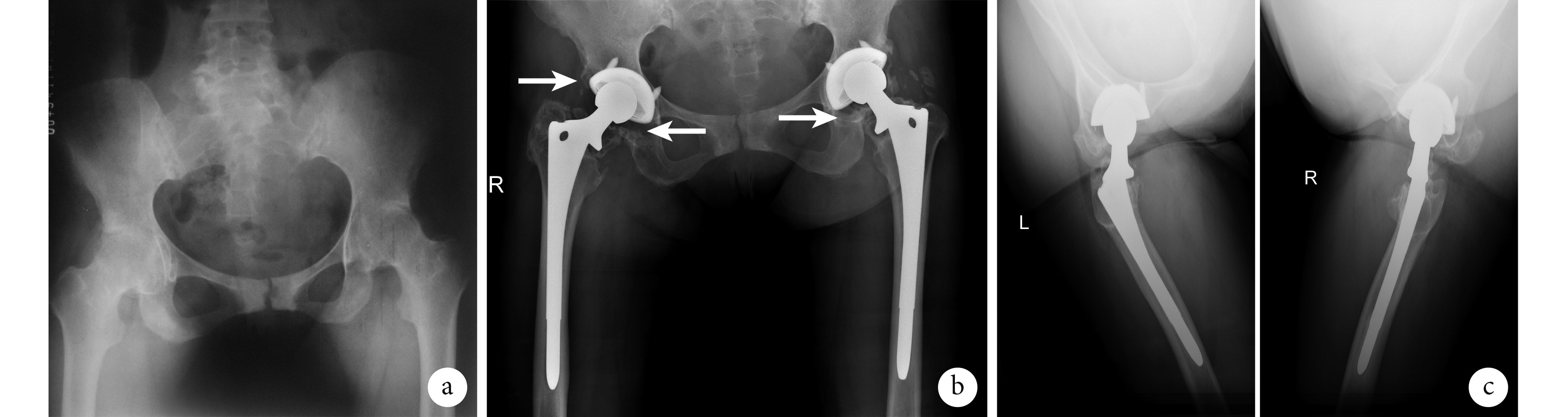

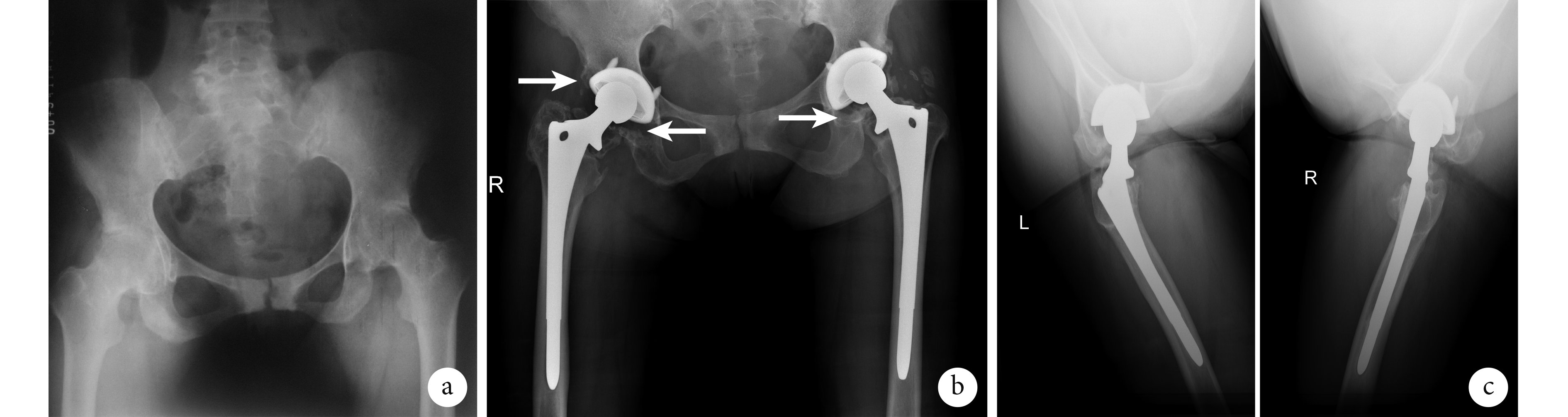

圖1

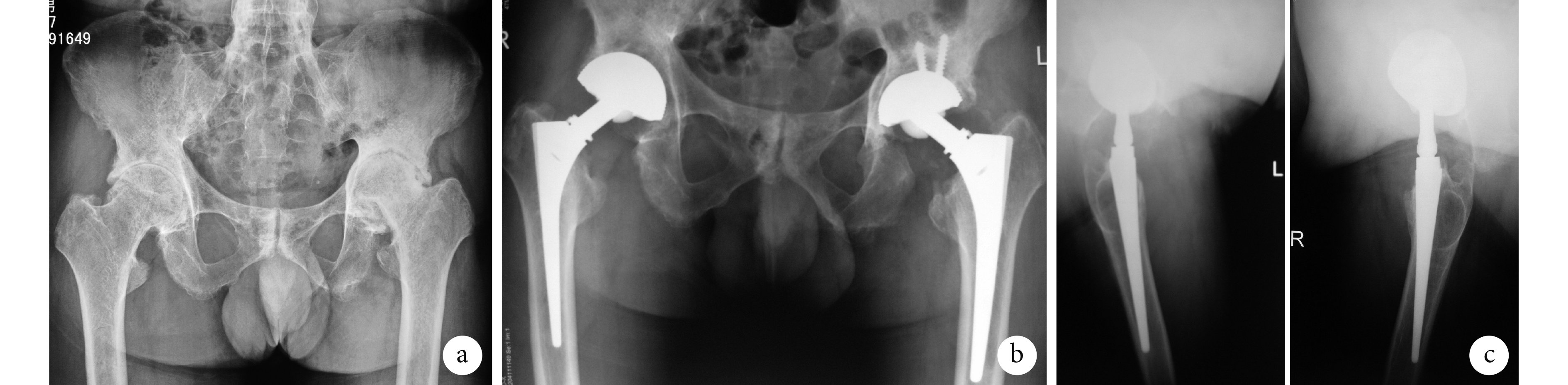

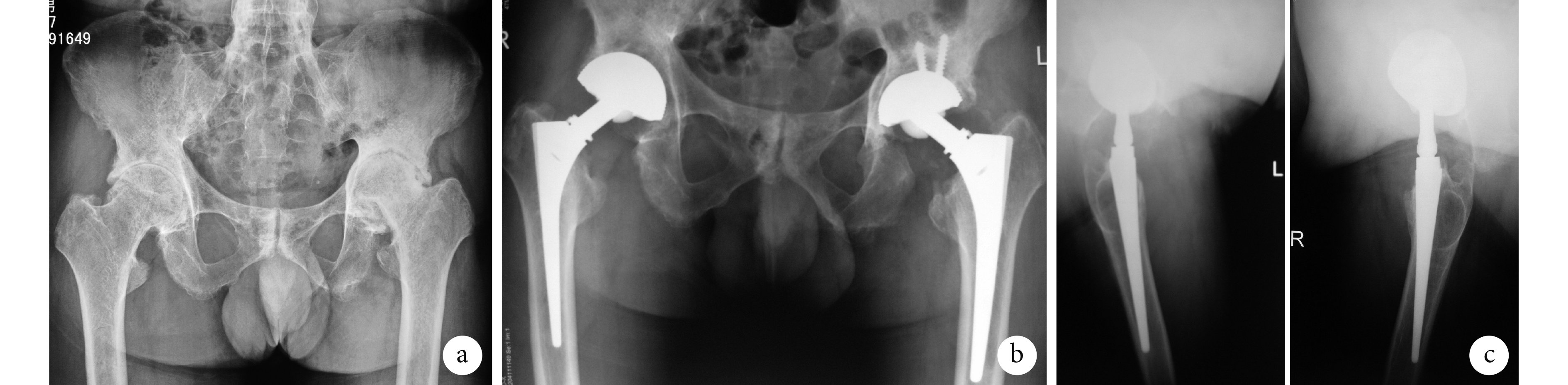

患者,女,32 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(采用金屬-聚乙烯假體摩擦界面)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙消失; b、c. 術后 10 年雙髖正側位片示假體無松動,但見臼杯周圍有廣泛性骨溶解(箭頭)及雙髖 BrookerⅡ級異位骨化

Figure1.

X-ray films of a 32-year-old female patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (metal-on-polyethylene bearings) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space disappearing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 10 years after operation, showing no loosening, but extensive osteolysis (arrow) around the acetabular prostheses and heterotopic ossification (Brooker grade II) around the two hips

圖1

患者,女,32 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(采用金屬-聚乙烯假體摩擦界面)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙消失; b、c. 術后 10 年雙髖正側位片示假體無松動,但見臼杯周圍有廣泛性骨溶解(箭頭)及雙髖 BrookerⅡ級異位骨化

Figure1.

X-ray films of a 32-year-old female patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (metal-on-polyethylene bearings) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space disappearing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 10 years after operation, showing no loosening, but extensive osteolysis (arrow) around the acetabular prostheses and heterotopic ossification (Brooker grade II) around the two hips

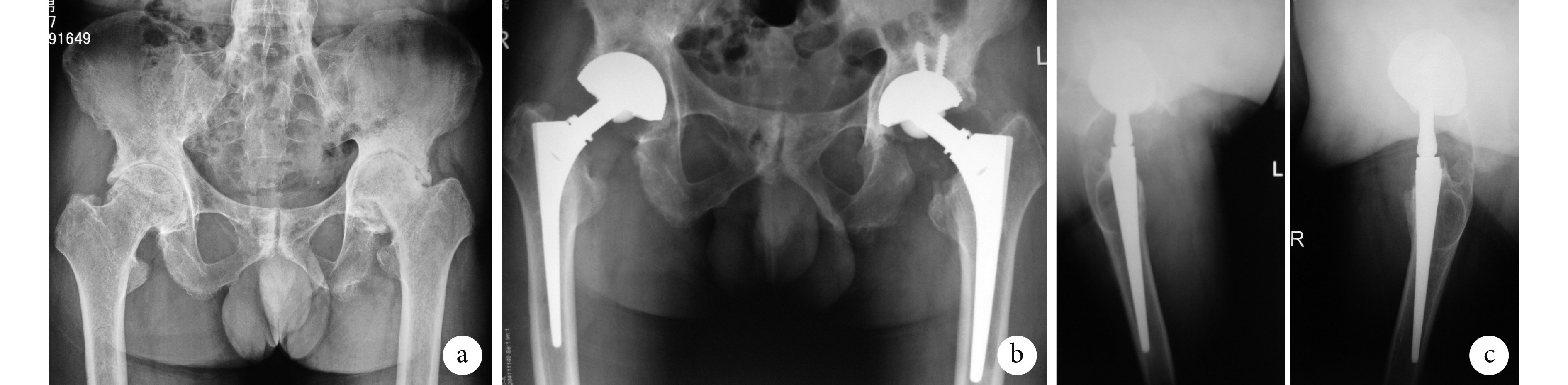

圖2

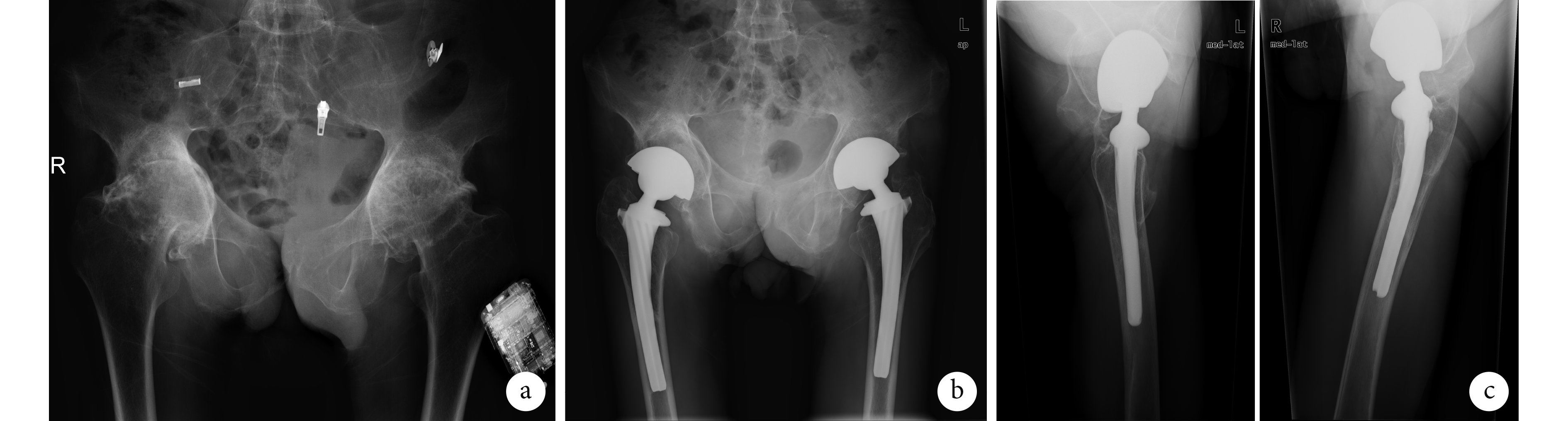

患者,男,46 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(采用陶瓷-陶瓷假體摩擦界面)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙狹窄; b、c. 術后 10 年雙髖正側位片未見骨溶解和假體松動

Figure2.

X-ray films of a 46-year-old male patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (ceramic-on-ceramic bearings) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space narrowing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 10 years after operation, showing no osteolysis and loosening

圖2

患者,男,46 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(采用陶瓷-陶瓷假體摩擦界面)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙狹窄; b、c. 術后 10 年雙髖正側位片未見骨溶解和假體松動

Figure2.

X-ray films of a 46-year-old male patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (ceramic-on-ceramic bearings) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space narrowing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 10 years after operation, showing no osteolysis and loosening

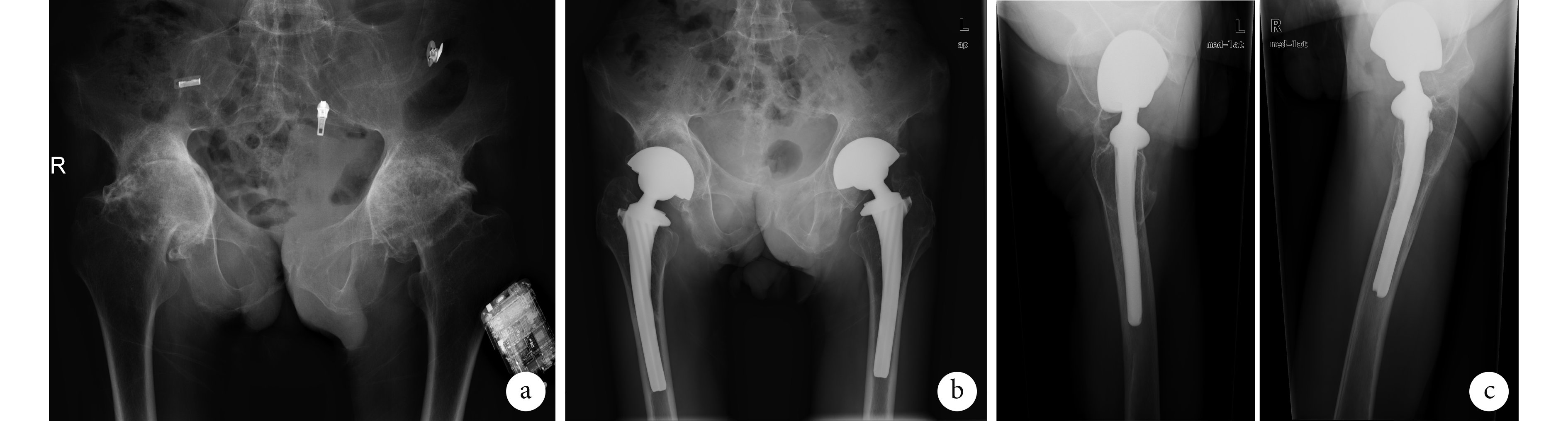

圖3

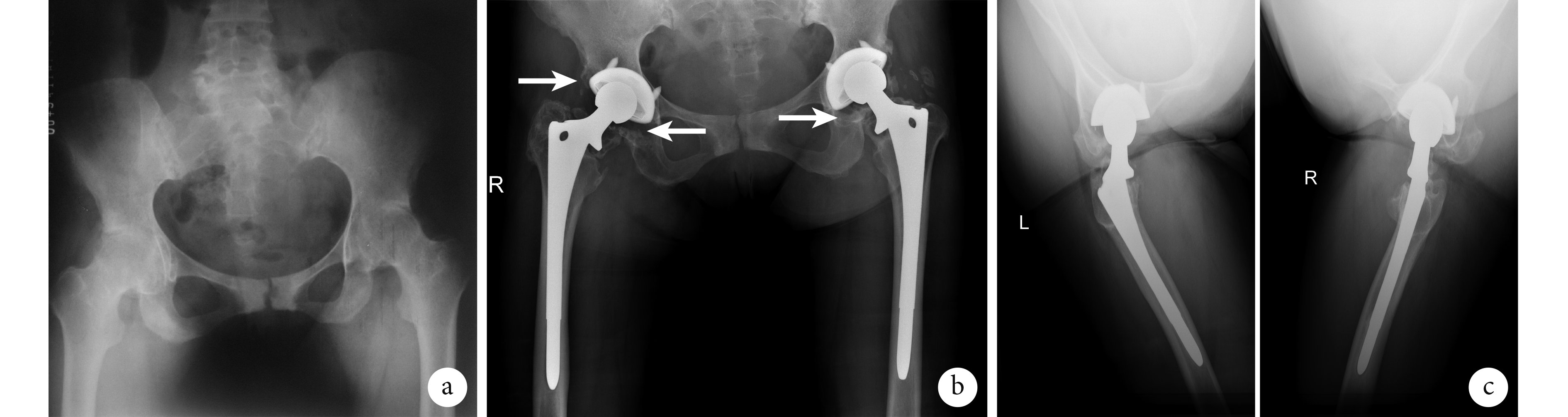

患者,男,49 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(36 mm 直徑股骨頭假體)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙消失; b、c. 術后 5 年雙髖正側位片示假體位置良好,未見骨溶解及假體松動

Figure3.

X-ray films of a 49-year-old male patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (36 mm prosthetic femoral head) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space disappearing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 5 years after operation, showing good position of the prosthesis, no loosening or osteolysis

圖3

患者,男,49 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(36 mm 直徑股骨頭假體)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙消失; b、c. 術后 5 年雙髖正側位片示假體位置良好,未見骨溶解及假體松動

Figure3.

X-ray films of a 49-year-old male patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (36 mm prosthetic femoral head) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space disappearing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 5 years after operation, showing good position of the prosthesis, no loosening or osteolysis

3 討論

3.1 THA 治療 AS 的總體療效

國內外學者普遍認為,采用 THA 治療 AS 髖關節受累患者的顯著療效之一是緩解髖關節疼痛,一些文獻也相繼報道了疼痛緩解率,達 89%~100%[22-24]。本研究中,39 側髖關節 VAS 評分均由術前(7.05±1.34)分改善至末次隨訪時的(0.26±0.64)分,再次表明采用 THA 手術治療 AS 患者可顯著緩解髖關節疼痛。此外,部分或完全恢復髖關節的活動幅度,矯正髖關節的姿態性畸形,是 THA 手術使 AS 患者獲得髖關節功能恢復的又一關鍵。相關報道也證實了這一療效,如 Amstutz 等[25]報道 16 例患者平均被動屈曲范圍從術前屈曲攣縮 7.5° 恢復至術后 78°;Ye 等[26]報道 15 例(30 髖)平均隨訪 29.3 個月,髖關節總活動度由術前(78.73±14.53)°提高到術后(209.73±16.19)°;史占軍等[27]報道 17 例(34 髖)髖關節總活動度從術前 0° 恢復至術后平均 150°(105~230°)。本組 39 髖髖關節總活動度從術前(33.49±17.92)°恢復至末次隨訪時的(215.10±33.07)°。因此,THA 手術確實能顯著恢復 AS 患者的髖關節活動度,進而改善髖關節總體功能。

3.2 影響 AS 療效的可能因素

雖然采用 THA 治療 AS 髖關節受累者可獲得滿意的臨床療效,但以下因素可能對恢復速度和滿意度構成影響。

3.2.1 術前病程 Bisla 等[7]報道骨性強直者術后伸屈活動度恢復至 47.5°,纖維性強直者恢復至 81°,而術前無強直、僅表現部分活動受限者則恢復至 96°。本研究也顯示術前病程越短,髖關節受累越輕,則術后恢復越快,恢復也越滿意;反之,術前病程越長,髖關節受累越嚴重(骨性或纖維性強直)者,則術后恢復越慢,恢復滿意度相對較差。我們認為這是由于 AS 患者病程越長,則髖關節攣縮畸形、強直(骨性或纖維性)以及肌肉廢用性萎縮甚至纖維化越嚴重,必然導致手術難度和手術創傷增大,手術出血增多,手術時間延長,這些因素均直接影響術后恢復速度和滿意度;同時,肌肉的廢用性萎縮也極易導致術后主動康復鍛煉難度顯著增大。

3.2.2 股骨頭假體直徑 文獻報道 AS 患者因脊柱后凸畸形、骨盆后傾等因素,易導致 THA 術后假體脫位率高(5.52%)[6];而運用大直徑股骨頭假體可增加髖關節穩定性,降低脫位風險[8]。本研究中小直徑(28 mm)股骨頭假體組 24 髖中發生前脫位2 例,發生率高達 8.3%;而大直徑(36 mm)股骨頭假體組 15 髖中無脫位發生。此外,大直徑股骨頭假體組患者術后髖關節總活動度[(234.60±23.84)°]也顯著優于小直徑股骨頭假體組 [(202.92±32.53)°]。表明 AS 患者如采用大直徑股骨頭假體將有利于增加活動幅度,降低脫位率。

3.2.3 摩擦界面材質 由于 AS 患者多較年輕,且活動量大,而傳統金屬-聚乙烯全髖假體的遠期療效又不理想[9],致使 AS 患者因顧慮遠期療效而刻意延遲 THA 手術,進而錯失最佳手術時機,影響手術療效。近年來,陶瓷-陶瓷假體因耐磨損、耐碎裂及生物相容性好,被認為能夠克服傳統金屬-聚乙烯假體易產生磨屑性骨溶解和假體松動的缺點,進而有利于改善遠期療效,被廣泛應用于臨床[10]。本研究中使用了金屬-聚乙烯假體和陶瓷-陶瓷假體兩種摩擦界面,結果顯示金屬-聚乙烯組(18 髖)假體周圍骨溶解率高達 50%,而陶瓷-陶瓷組 21 髖無骨溶解發生。D’Antonio 等[11]在對金屬-聚乙烯假體和陶瓷-陶瓷假體行 THA 的比較研究中發現,金屬-聚乙烯組中有 26% 發生骨溶解,而陶瓷-陶瓷組中無 1 例出現骨溶解現象。因此,采用陶瓷-陶瓷全髖假體應用于年輕且活動量大的 AS 患者,能夠有效改善遠期療效,提高假體生存率。

3.3 異位骨化

國外文獻報道 AS 患者行 THA 治療術后的異位骨化發生率高達 40%~76%[14,28],而本組在未使用非甾體類抗炎藥、放療等預防性治療的前提下,發生率僅為 17.9%,顯著低于文獻報道。異位骨化并發癥的嚴重度常有不同,嚴重者常極易損害關節活動功能,影響術后滿意度。本組雖有 7 髖發生異位骨化,但均不嚴重,僅為 Brooker Ⅰ、Ⅱ級,故對髖關節活動功能不構成損害。我們分析本組異位骨化發生率低且不嚴重的原因,認為可能與術中注重避免不必要的解剖剝離,降低手術創傷、縮短手術時間[29]、術中反復沖洗以徹底去除易導致異位骨化的殘留骨碎屑和可能的成骨因子,以及本組患者均無髖關節手術史[30]等因素有關。

強直性脊柱炎(ankylosing spondylitis,AS)是一種病因不明的血清反應陰性炎癥性疾病,以骶髂關節、脊柱、髖關節的炎癥和融合為特征[1],約 80% 患者在 30 歲前首次發病[2]。目前,AS 的全球發病率約為 0.9%[3],其中累及髖關節者占 30%~50%,而雙髖受累者高達 90%[4]。一旦髖關節受累,必將導致姿態性畸形以及功能和行走步態受損,進而引發殘疾。全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)是目前治療 AS 髖關節病變的有效方法,該方法能有效緩解疼痛,重建髖關節功能[1,5-6]。然而,AS 患者常因畸形、強直嚴重、異位骨化率高以及大多為年輕患者等特征,致使 THA 較其他終末期髖關節疾病手術有所不同,手術難度一般較大,其中手術時機、假體頭直徑以及摩擦界面材質等的選擇被認為與術后療效密切相關[7-11],因此也成為該研究領域的熱點。現回顧分析 1999 年 3 月—2011 年 5 月,我們采用 THA 治療的 32 例(42 髖)AS 累及髖關節患者臨床資料,旨在闡明 THA 治療 AS 累及髖關節的療效,以及手術時機、假體頭直徑及摩擦界面材質等對療效的可能影響。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男 26 例(35 髖),女 6 例(7 髖);年齡 20~78 歲,平均 39 歲。病程 2~41 年,中位病程 10 年。單髖 22 例(左髖 11 例,右髖 11 例),雙髖 10 例。本組患者 AS 均符合 1984 年修訂的紐約診斷標準[12]。臨床表現:患者髖關節均有疼痛伴活動受限;其中 11 例(12 髖)呈固定性屈曲畸形,8 例伴脊椎固定性屈曲畸形。術前 X 線片均顯示髖關節間隙呈均勻性狹窄或消失,伴不同程度骨破壞[13-14]。6 例患者術前生活不能自理,需長期臥床或使用輪椅。4 例術前腰部疼痛;3 例因脊柱后凸及髖關節屈曲畸形嚴重,導致平視困難。

1.2 手術方法

患者于全麻(23 例)或持續硬膜外麻醉(9 例)下取側臥位,采用改良 Hardinge 入路,沿股骨大轉子逐層切開顯露關節。先試行脫位,如出現脫位困難(本組 29 髖),則首選股骨頸基底截骨,再沿股骨頸向髖臼側磨矬髖臼;如脫位順利(本組 13 髖),則按常規行股骨頸截骨。選擇外展 40~45°、前傾 10~15° 位植入髖臼杯和內襯。然后行股骨側髓腔擴髓,選擇前傾 15° 位植入股骨柄假體,安裝試件,試復位,測量下肢長度,同時伸-屈、內收-外展以及內旋-外旋活動髖關節,以評估髖關節穩定性。觀察髖關節周圍軟組織是否存在攣縮,滿意后更換正式假體植入固定。13 例(16 髖)因存在軟組織攣縮需行軟組織松解,其中 8 例(10 髖)行內收肌松解,5 例(6 髖)行髂腰肌松解。最后沖洗傷口、置入負壓引流管、逐層縫合,敷料加壓包扎。本組假體摩擦界面采用金屬-聚乙烯者 19 髖,陶瓷-陶瓷者 23 髖;其中股骨頭假體采用 36 mm 直徑者 15 髖,余 27 髖均采用 28 mm 直徑股骨頭假體;全部假體均采用生物學固定。在雙側病變患者中,采用一期雙側手術者 7 例,分期手術者 3 例(間隔時間 2~8 個月)。

1.3 圍手術期處理

術前 30~60 min 預防性使用抗生素,術后繼續使用 24 h;術后 48 h 內拔除引流管。20 例術前 2 年內有服用激素史者,術中及術后 5 d 內適當少量補充激素[13]。置患肢于外展中立位,在醫生指導下行雙下肢靜力性肌肉收縮功能鍛煉,主動練習踝關節屈伸活動。術后第 2 天即可進行適度髖關節的主、被動功能活動,術后第 4 天扶雙拐或助行器下地行走,6 周~3 個月后棄拐行走。部分髖關節骨性強直病程較長(病程 >12 年)者,因肌肉長期廢用性萎縮或已呈纖維化改變,需延長扶拐行走時間達半年至1 年以上,至肌力恢復能滿足髖關節穩定行走為止。

1.4 療效評定標準

1.4.1 臨床評定標準 手術前后測量并記錄患者髖關節總活動度(屈-伸、內收-外展、內旋-外旋活動度總和),髖關節功能采用 Harris 評分[15]、疼痛程度采用疼痛視覺模擬評分(VAS)[16]評價。根據使用股骨頭假體直徑大小將患者分為 28 mm 直徑組和 36 mm 直徑組,根據病程長短將患者分為病程≤6 年、病程 6~12 年及病程 >12 年組,分別比較各組 Harris 評分及髖關節總活動度。

1.4.2 影像學評定標準 髖臼側假體的影像學描述采用 DeLee 分區[17],根據 X 線片測量,如臼杯假體顯示有垂直方向、內側和/或外側移位改變 >2 mm,或正側位 X 線片上顯示有連續放射學透亮線 >2 mm者定義為臼杯松動[18]。對股骨側假體的影像學描述采用 Gruen 分區[19] ,股骨柄假體的生物學固定采用 Engh 標準評定[20]。異位骨化程度采用 Brooker 標準[21]進行評定。

1.5 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。數據以均數 ± 標準差表示,多組間比較采用單因素方差分析,多組間兩兩比較采用 Bonferroni 法檢驗;兩組間比較采用獨立樣本t 檢驗或配對t 檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 臨床療效

術后患者切口均Ⅰ期愈合,無麻醉意外、感染及神經、血管損傷等并發癥發生。術中出現股骨小轉子劈裂骨折 1 例(1 髖),經鋼絲捆扎固定后愈合。術后 29 例(39 髖,包括 28 mm 直徑組 24 髖、36 mm 直徑組 15 髖)獲隨訪,隨訪時間 5~17 年,平均 9 年。術后 28 mm 直徑組發生髖關節前脫位2 例(2 髖),經閉合復位髖“人”字石膏固定 6 周后治愈;36 mm 直徑組無脫位發生。末次隨訪時,4 例術前腰部疼痛者獲不同程度緩解;3 例術前平視困難者術后顯著改善,可正常平視前方。患者生活均可自理,并可從事輕度體力勞動。髖關節疼痛徹底緩解 33 髖(85%),行走時仍感輕度疼痛 6 髖(15%)。末次隨訪時所有患者 VAS 評分、Harris 評分及髖關節總活動度均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。其中病程越短,術后 Harris 評分越高、髖關節總活動度越大,各病程組間比較差異均有統計學意義(P<0.05)。股骨頭假體直徑越大,術后髖關節總活動度越大,差異有統計學意義(P<0.05);末次隨訪時 36 mm 直徑組 Harris 評分高于 28 mm 直徑組,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表 2、3。

2.2 影像學評價

術后 X 線片示,股骨柄假體均獲中立位或外翻位固定;髖臼杯外展角為 31~51°、平均 41°,前傾角為 7~19°、平均 14°。術后 6 個月 X 線片示,所有患者假體均獲骨性生物學固定。末次隨訪時臼杯和股骨柄假體均固定良好,未見松動、移位及下沉。但假體摩擦界面采用金屬-聚乙烯的 18 髖中,臼杯周圍顯示有廣泛性骨溶解者 9 髖(50%),但假體尚無松動;采用陶瓷-陶瓷的 21 髖中無任何骨破壞和假體松動征象。7 側髖關節出現異位骨化,其中 BrookerⅠ級 5 髖,Ⅱ級 2 髖。見圖 1~3。

圖1

患者,女,32 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(采用金屬-聚乙烯假體摩擦界面)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙消失; b、c. 術后 10 年雙髖正側位片示假體無松動,但見臼杯周圍有廣泛性骨溶解(箭頭)及雙髖 BrookerⅡ級異位骨化

Figure1.

X-ray films of a 32-year-old female patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (metal-on-polyethylene bearings) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space disappearing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 10 years after operation, showing no loosening, but extensive osteolysis (arrow) around the acetabular prostheses and heterotopic ossification (Brooker grade II) around the two hips

圖1

患者,女,32 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(采用金屬-聚乙烯假體摩擦界面)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙消失; b、c. 術后 10 年雙髖正側位片示假體無松動,但見臼杯周圍有廣泛性骨溶解(箭頭)及雙髖 BrookerⅡ級異位骨化

Figure1.

X-ray films of a 32-year-old female patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (metal-on-polyethylene bearings) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space disappearing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 10 years after operation, showing no loosening, but extensive osteolysis (arrow) around the acetabular prostheses and heterotopic ossification (Brooker grade II) around the two hips

圖2

患者,男,46 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(采用陶瓷-陶瓷假體摩擦界面)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙狹窄; b、c. 術后 10 年雙髖正側位片未見骨溶解和假體松動

Figure2.

X-ray films of a 46-year-old male patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (ceramic-on-ceramic bearings) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space narrowing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 10 years after operation, showing no osteolysis and loosening

圖2

患者,男,46 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(采用陶瓷-陶瓷假體摩擦界面)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙狹窄; b、c. 術后 10 年雙髖正側位片未見骨溶解和假體松動

Figure2.

X-ray films of a 46-year-old male patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (ceramic-on-ceramic bearings) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space narrowing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 10 years after operation, showing no osteolysis and loosening

圖3

患者,男,49 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(36 mm 直徑股骨頭假體)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙消失; b、c. 術后 5 年雙髖正側位片示假體位置良好,未見骨溶解及假體松動

Figure3.

X-ray films of a 49-year-old male patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (36 mm prosthetic femoral head) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space disappearing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 5 years after operation, showing good position of the prosthesis, no loosening or osteolysis

圖3

患者,男,49 歲,AS 累及雙髖,同期行雙側 THA(36 mm 直徑股骨頭假體)X 線片 a. 術前雙髖正位片示雙側髖關節間隙消失; b、c. 術后 5 年雙髖正側位片示假體位置良好,未見骨溶解及假體松動

Figure3.

X-ray films of a 49-year-old male patient with AS involving bilateral hips who underwent bilateral THA (36 mm prosthetic femoral head) at the same time a. Preoperative anteroposterior radiograph, showing bilateral hip joint space disappearing; b, c. Anteroposterior and lateral radiographs at 5 years after operation, showing good position of the prosthesis, no loosening or osteolysis

3 討論

3.1 THA 治療 AS 的總體療效

國內外學者普遍認為,采用 THA 治療 AS 髖關節受累患者的顯著療效之一是緩解髖關節疼痛,一些文獻也相繼報道了疼痛緩解率,達 89%~100%[22-24]。本研究中,39 側髖關節 VAS 評分均由術前(7.05±1.34)分改善至末次隨訪時的(0.26±0.64)分,再次表明采用 THA 手術治療 AS 患者可顯著緩解髖關節疼痛。此外,部分或完全恢復髖關節的活動幅度,矯正髖關節的姿態性畸形,是 THA 手術使 AS 患者獲得髖關節功能恢復的又一關鍵。相關報道也證實了這一療效,如 Amstutz 等[25]報道 16 例患者平均被動屈曲范圍從術前屈曲攣縮 7.5° 恢復至術后 78°;Ye 等[26]報道 15 例(30 髖)平均隨訪 29.3 個月,髖關節總活動度由術前(78.73±14.53)°提高到術后(209.73±16.19)°;史占軍等[27]報道 17 例(34 髖)髖關節總活動度從術前 0° 恢復至術后平均 150°(105~230°)。本組 39 髖髖關節總活動度從術前(33.49±17.92)°恢復至末次隨訪時的(215.10±33.07)°。因此,THA 手術確實能顯著恢復 AS 患者的髖關節活動度,進而改善髖關節總體功能。

3.2 影響 AS 療效的可能因素

雖然采用 THA 治療 AS 髖關節受累者可獲得滿意的臨床療效,但以下因素可能對恢復速度和滿意度構成影響。

3.2.1 術前病程 Bisla 等[7]報道骨性強直者術后伸屈活動度恢復至 47.5°,纖維性強直者恢復至 81°,而術前無強直、僅表現部分活動受限者則恢復至 96°。本研究也顯示術前病程越短,髖關節受累越輕,則術后恢復越快,恢復也越滿意;反之,術前病程越長,髖關節受累越嚴重(骨性或纖維性強直)者,則術后恢復越慢,恢復滿意度相對較差。我們認為這是由于 AS 患者病程越長,則髖關節攣縮畸形、強直(骨性或纖維性)以及肌肉廢用性萎縮甚至纖維化越嚴重,必然導致手術難度和手術創傷增大,手術出血增多,手術時間延長,這些因素均直接影響術后恢復速度和滿意度;同時,肌肉的廢用性萎縮也極易導致術后主動康復鍛煉難度顯著增大。

3.2.2 股骨頭假體直徑 文獻報道 AS 患者因脊柱后凸畸形、骨盆后傾等因素,易導致 THA 術后假體脫位率高(5.52%)[6];而運用大直徑股骨頭假體可增加髖關節穩定性,降低脫位風險[8]。本研究中小直徑(28 mm)股骨頭假體組 24 髖中發生前脫位2 例,發生率高達 8.3%;而大直徑(36 mm)股骨頭假體組 15 髖中無脫位發生。此外,大直徑股骨頭假體組患者術后髖關節總活動度[(234.60±23.84)°]也顯著優于小直徑股骨頭假體組 [(202.92±32.53)°]。表明 AS 患者如采用大直徑股骨頭假體將有利于增加活動幅度,降低脫位率。

3.2.3 摩擦界面材質 由于 AS 患者多較年輕,且活動量大,而傳統金屬-聚乙烯全髖假體的遠期療效又不理想[9],致使 AS 患者因顧慮遠期療效而刻意延遲 THA 手術,進而錯失最佳手術時機,影響手術療效。近年來,陶瓷-陶瓷假體因耐磨損、耐碎裂及生物相容性好,被認為能夠克服傳統金屬-聚乙烯假體易產生磨屑性骨溶解和假體松動的缺點,進而有利于改善遠期療效,被廣泛應用于臨床[10]。本研究中使用了金屬-聚乙烯假體和陶瓷-陶瓷假體兩種摩擦界面,結果顯示金屬-聚乙烯組(18 髖)假體周圍骨溶解率高達 50%,而陶瓷-陶瓷組 21 髖無骨溶解發生。D’Antonio 等[11]在對金屬-聚乙烯假體和陶瓷-陶瓷假體行 THA 的比較研究中發現,金屬-聚乙烯組中有 26% 發生骨溶解,而陶瓷-陶瓷組中無 1 例出現骨溶解現象。因此,采用陶瓷-陶瓷全髖假體應用于年輕且活動量大的 AS 患者,能夠有效改善遠期療效,提高假體生存率。

3.3 異位骨化

國外文獻報道 AS 患者行 THA 治療術后的異位骨化發生率高達 40%~76%[14,28],而本組在未使用非甾體類抗炎藥、放療等預防性治療的前提下,發生率僅為 17.9%,顯著低于文獻報道。異位骨化并發癥的嚴重度常有不同,嚴重者常極易損害關節活動功能,影響術后滿意度。本組雖有 7 髖發生異位骨化,但均不嚴重,僅為 Brooker Ⅰ、Ⅱ級,故對髖關節活動功能不構成損害。我們分析本組異位骨化發生率低且不嚴重的原因,認為可能與術中注重避免不必要的解剖剝離,降低手術創傷、縮短手術時間[29]、術中反復沖洗以徹底去除易導致異位骨化的殘留骨碎屑和可能的成骨因子,以及本組患者均無髖關節手術史[30]等因素有關。