引用本文: 權松濤, 蔡利濤, 楊明路. 改良 Laprade 法重建韌帶治療膝關節外側損傷的近期療效. 中國修復重建外科雜志, 2017, 31(8): 922-925. doi: 10.7507/1002-1892.201702026 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

隨著高能暴力交通傷及運動損傷的日益增多,膝關節多發韌帶損傷也越來越常見。合并前、后交叉韌帶損傷的膝關節重度外側損傷常由高能內翻暴力導致,或者繼發于膝關節旋轉脫位,臨床較少見。目前,對于膝關節重度外側損傷主要采用解剖重建手術治療,但對于該疾病的手術時機、韌帶是否重建、重建方法、移植物選擇等問題仍存在廣泛爭議。目前手術方法多強調重建后外側結構,重建或者放棄前交叉韌帶,同時忽略前外側關節結構[1-2],常導致前向不穩定或者前外側旋轉不穩定,我們在使用 Laprade 法手術時常發現殘余外側不穩定。故我們在 Laprade 法基礎上,改變腓骨螺釘植入方向,同時增加前外側韌帶重建,修復或重建前交叉韌帶,更好地恢復了前外側和后外側穩定性。2013 年 6 月—2015 年 7 月,我們采用改良 Laprade 法重建后外側結構及前外側韌帶治療 13 例膝關節外側損傷患者,療效滿意。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男 9 例,女 4 例;年齡 23~49 歲,平均 38 歲。左膝 5 例,右膝 8 例。致傷原因:交通事故傷 7 例,高處墜落傷 4 例,運動傷 2 例。損傷至手術時間 18~92 d,平 43 d;其中新鮮損傷(<3 周)3 例。患者主要臨床癥狀為膝關節疼痛、不穩和步態異常。前、后抽屜試驗及 Lachman 試驗均呈陽性,伴內翻、前后外旋不穩。膝關節 Lysholm 評分為(38.4±7.7)分。國際膝關節文獻委員會(IKDC)綜合評分均為 D 級。后外側結構損傷根據 Fanelli 分型標準,均為 C 型[3]。伴腓總神經麻痹 3 例。無合并下肢力線異常需行截骨矯形者。

1.2 手術方法

于蛛網膜下腔阻滯麻醉聯合持續硬膜外麻醉下手術。于健側行腘繩肌肌腱取出術,屈膝 90° 位作脛前內側切口,用取腱器分別切取半腱肌、股薄肌肌腱,對折 2 股,編織備用。然后健側屈膝 90°、髖關節內收內旋位,取腓骨長肌肌腱。于外踝作腓骨后側切口,用取腱器取腓骨長肌前側半,編織備用。

患側取髕骨內下、外下入路,行膝關節鏡檢查,并對損傷半月板行切除(8 例)或修復(5 例)術。關節鏡輔助下按照順序制備交叉韌帶骨隧道,依次為前交叉韌帶股骨隧道、后交叉韌帶脛骨隧道、后交叉韌帶股骨隧道、前交叉脛骨隧道。如前交叉韌帶股骨端斷裂(本組 5 例),行關節鏡下修復,多股高強線編織縫合前交叉韌帶近端,經骨縫合于股骨外髁外側骨面,縫線方向盡可能靠近股骨外髁后外側;如體部斷裂(本組 8 例),則進行重建。采用腓骨長肌肌腱重建后交叉韌帶[4]。所有肌腱過腱后先行股骨端固定,均保留脛骨端暫不固定。

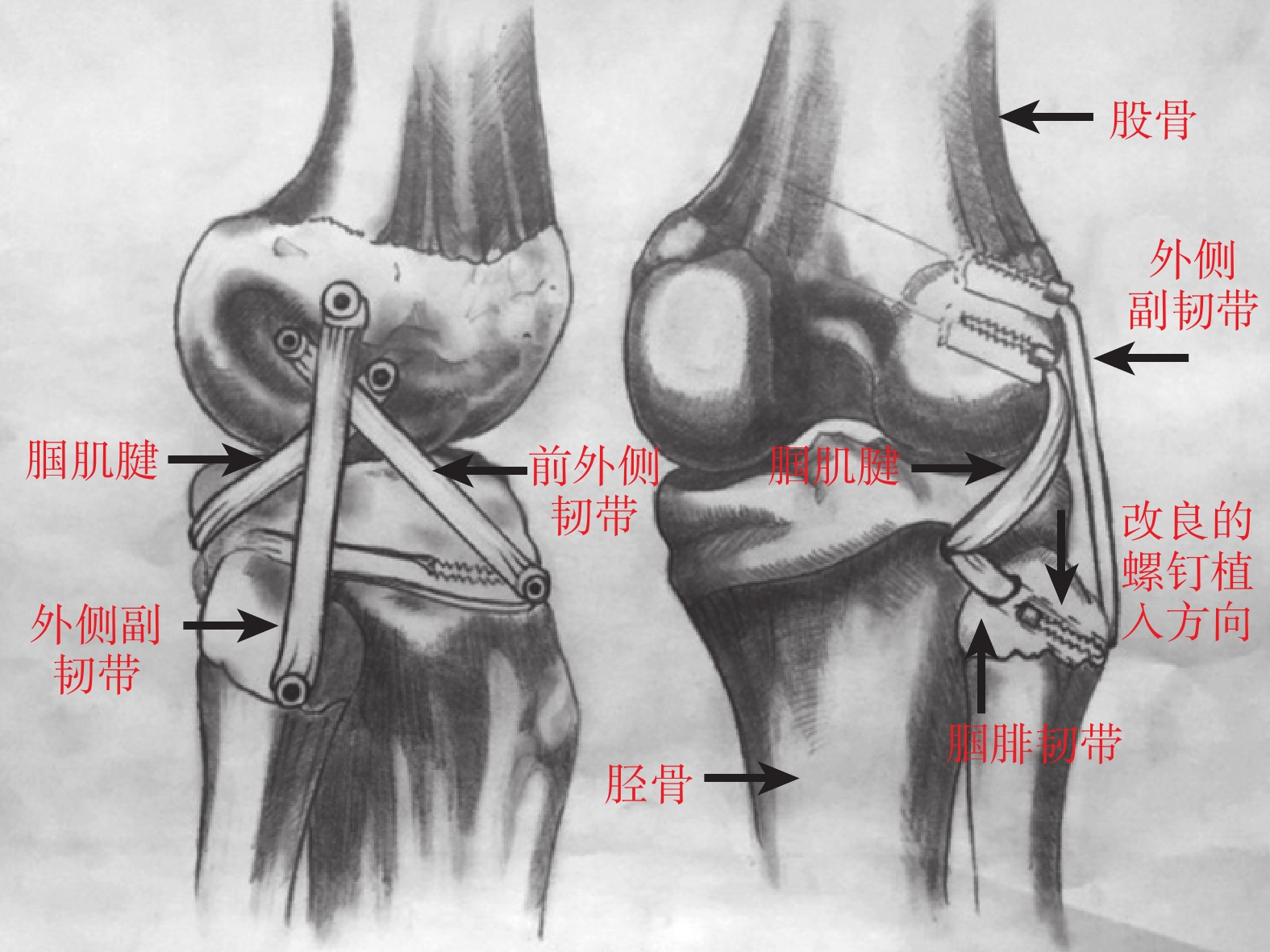

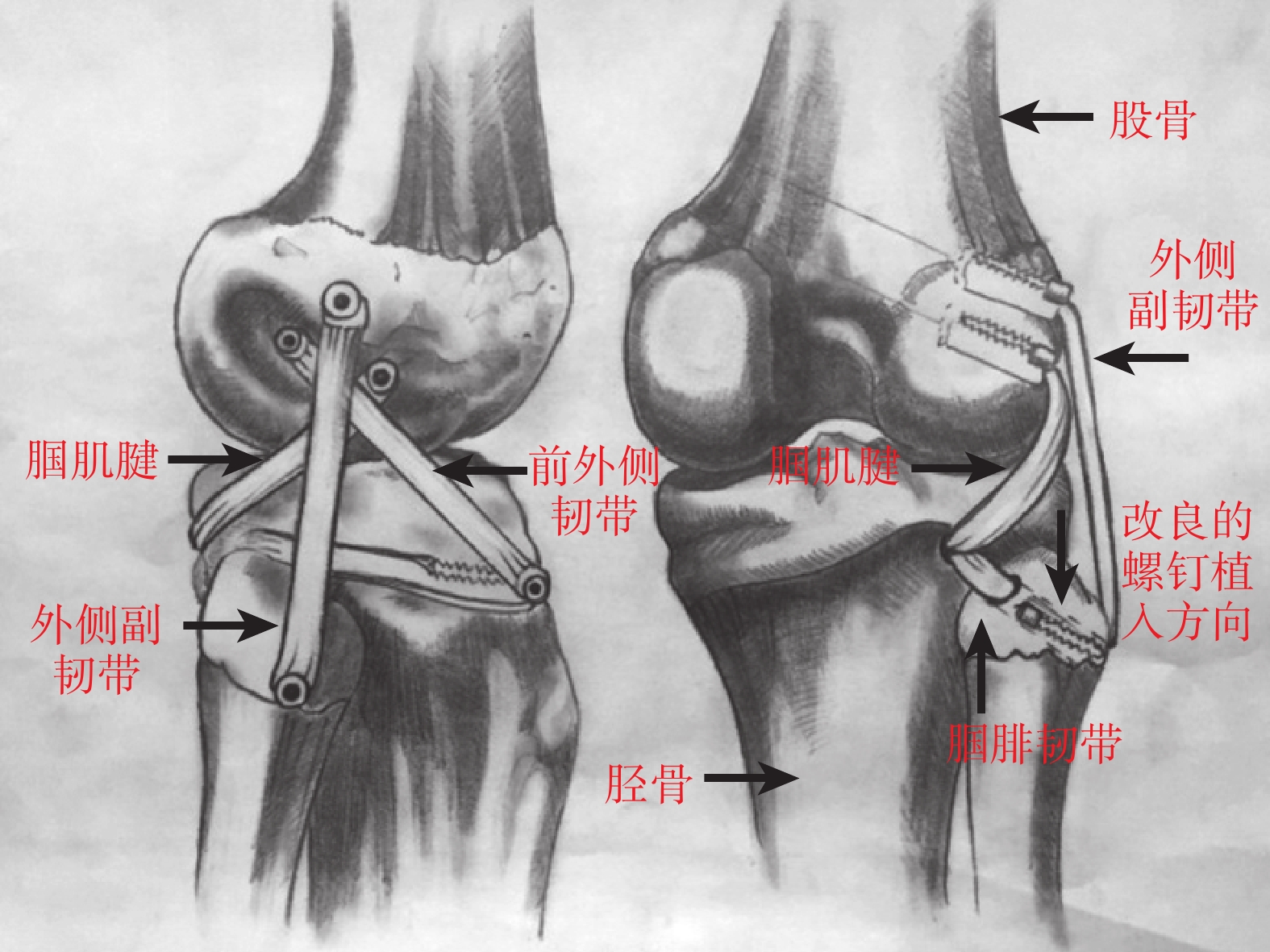

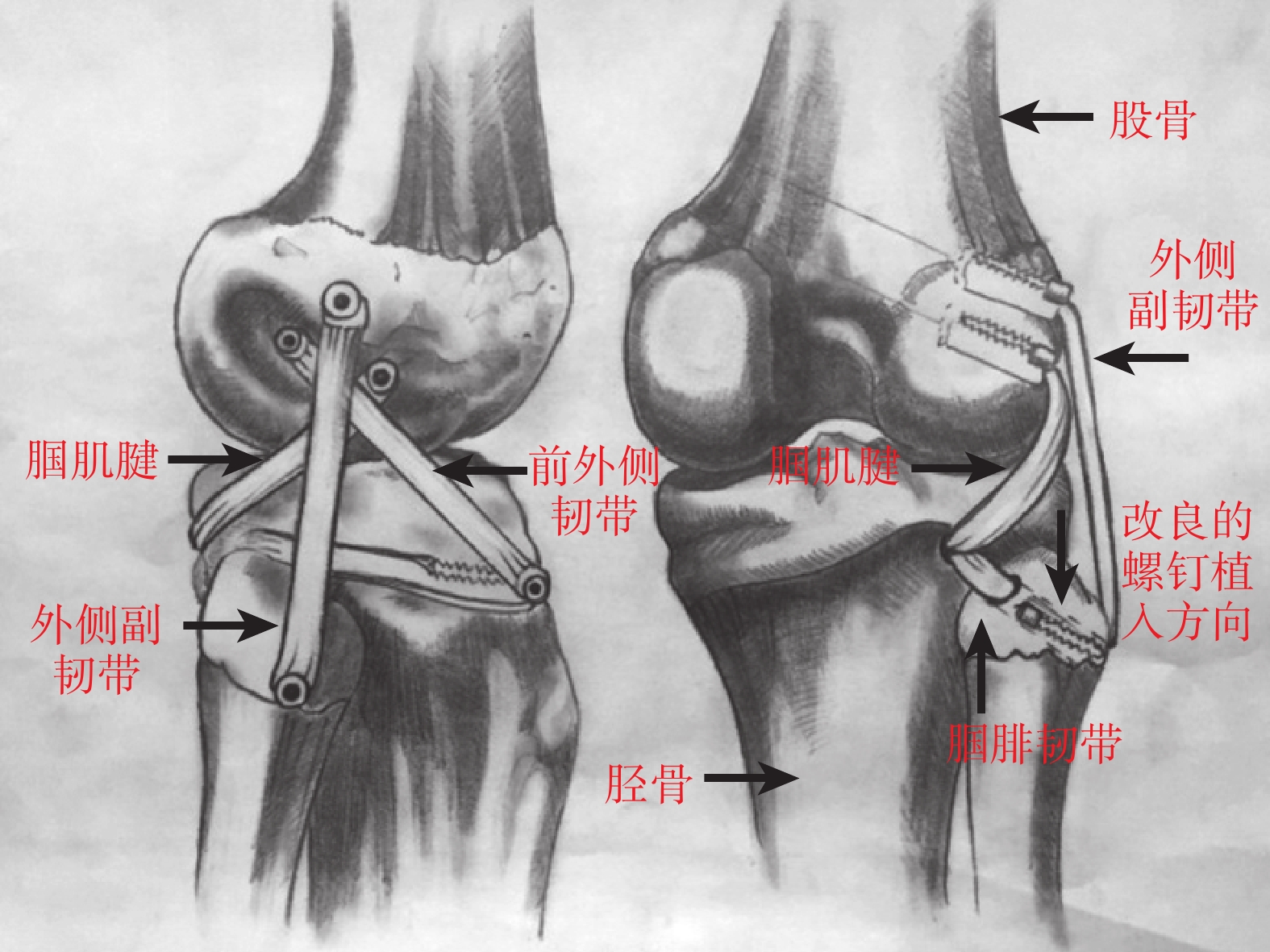

然后,解剖重建后外側結構(外側副韌帶、腘肌腱、腘腓韌帶)和前外側韌帶。以股骨外上髁為轉折點,作膝關節后外側弧形切口,長約 15 cm,近側平行于髂脛束后緣,遠側達 Gerdy 結節與腓骨頭連線中點,游離并保護腓總神經。用 6 mm 鉆頭分別于外側副韌帶和腘肌腱股骨外髁附著點處各鉆 1 個骨洞,骨洞分別位于股骨外上髁的近后側和遠前側,深 20 mm,方向斜向內側;于腓骨頭最大直徑處由前下向后上鉆一直徑 6 mm 骨隧道,從脛骨 Gerdy 結節以內 5 mm 處由前向后于脛骨后外側平臺另鉆一骨隧道,直徑 7 mm。將自體股薄肌和半腱肌肌腱分別植入股骨骨道,擠壓釘固定。將擬重建的外側副韌帶穿入腓骨隧道,擠壓釘自后上向前下擰入固定。將殘留的韌帶后側端反折,與擬重建的腘肌腱一起自脛骨后隧道向前引出,于脛骨平臺前側固定。完成腘腓韌帶及腘肌腱的靜力性解剖重建。剩余擬重建腘肌腱的肌腱自 Gerdy 結節向后外側縫合固定于外側副韌帶后上方。模擬重建前外側韌帶。

最后,緊縮關節囊及周圍瘢痕組織,置引流管,逐層關閉切口。見圖 1。

圖1

右膝關節改良 Laprade 法示意圖

Figure1.

Illustration of modified Laprade technique of right knee

圖1

右膝關節改良 Laprade 法示意圖

Figure1.

Illustration of modified Laprade technique of right knee

1.3 術后處理

術后使用支具將膝關節固定于伸直位,小腿后方襯墊托起,防止脛骨后沉。術后 48 h 拔除引流管。麻醉作用過后即開始行股四頭肌等長收縮、直腿抬高和髕骨活動鍛煉。術后 6 周開始進行被動屈膝鍛煉。術后 2 個月開始負重,4 個月后逐漸完全負重,拆除支具并進行膝關節主動屈伸功能鍛煉及本體感覺訓練。術后 6 個月內避免深蹲,9~12 個月后開始逐步恢復體育活動。

1.4 統計學方法

采用 SPSS17.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用配對 t 檢驗;等級資料組間比較采用秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

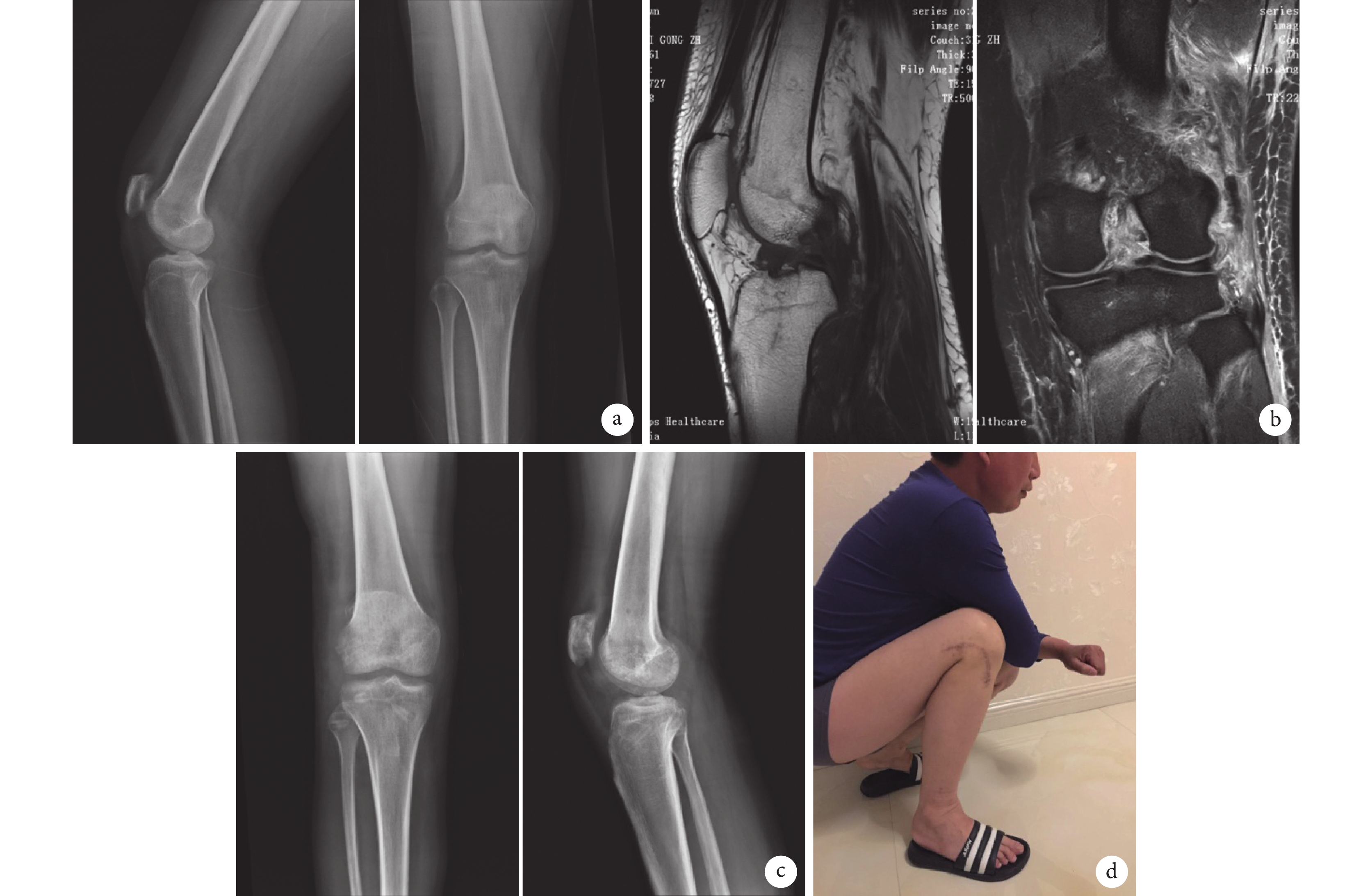

術后切口均Ⅰ期愈合,無神經、血管損傷以及下肢深靜脈血栓形成等并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間 12~36 個月,平均 19 個月。末次隨訪時,患者前、后抽屜試驗及 Lachman 試驗均呈陰性;2 例內翻不穩,1 例后外旋轉不穩,無前外旋轉不穩。膝關節 Lysholm 評分為(88.6±12.7)分,與術前比較差異有統計學意義(t=13.852,P=0.000)。IKDC 綜合評分:A 級 8 例,B 級 4 例,C 級 1 例;與術前比較差異有統計學意義(Z=3.182,P=0.000)。見圖 2。

圖2

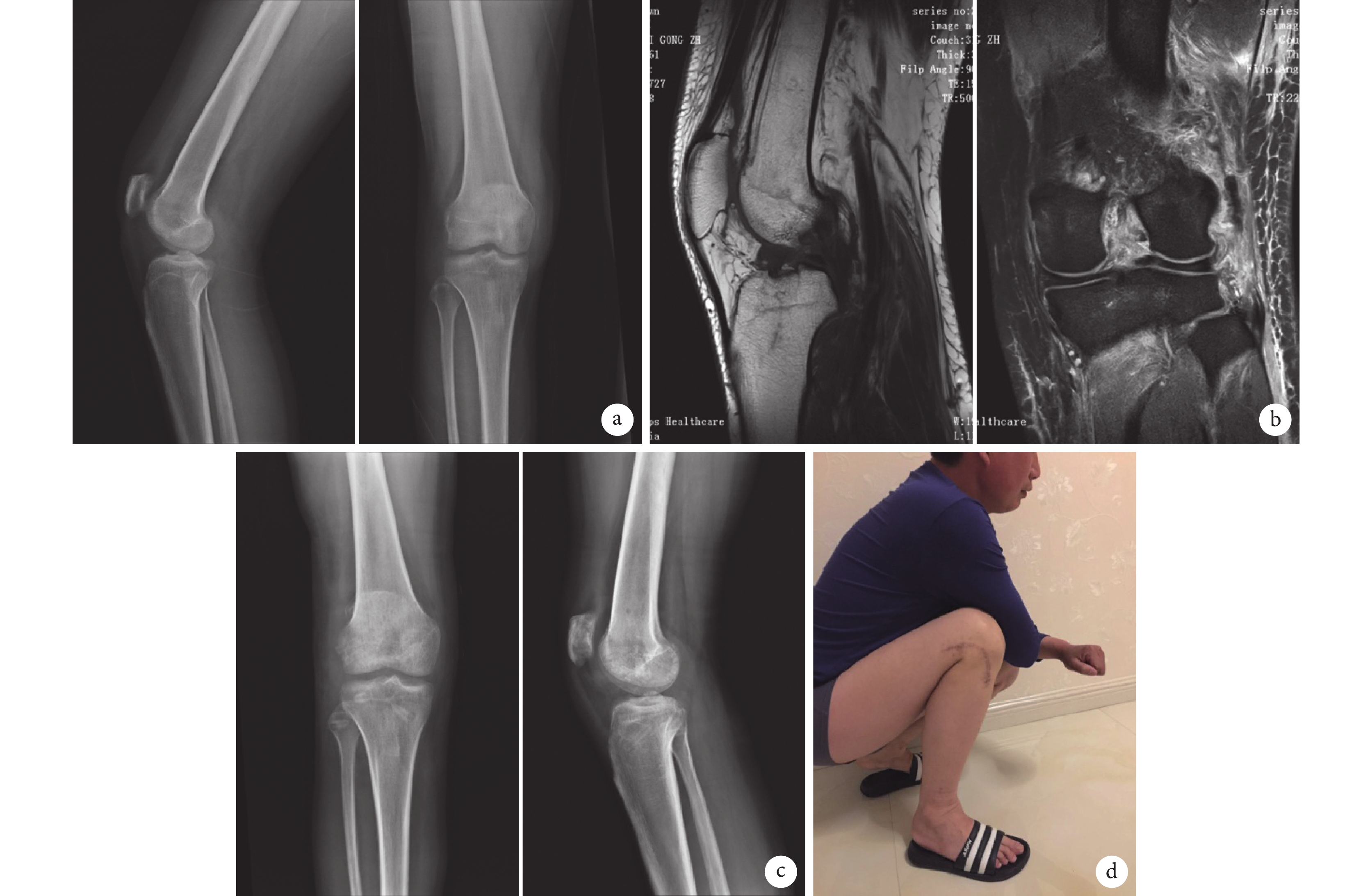

患者,男,33 歲,左膝關節多發韌帶損傷

圖2

患者,男,33 歲,左膝關節多發韌帶損傷

a. 術前正側位 X 線片;b. 術前 MRI;c. 術后 6 周正側位 X 線片;d. 術后 12 個月膝關節功能

Figure2. A 33-year-old male patient with multi-ligament injuries of right kneea. Anteroposterior and lateral X-ray films before operation; b. MRI before operation; c. Anteroposterior and lateral X-ray films at 6 weeks after operation; d. Knee function at 12 months after operation

3 討論

合并膝關節交叉韌帶損傷的膝關節重度外側損傷常由高能內翻暴力導致,或者繼發于膝關節脫位,臨床較少見。我們在使用 Laprade 法治療該類型損傷時發現,術中僅解剖重建后外側重要結構,未關注前交叉韌帶及前外側韌帶等前側結構,容易造成前側不穩定或者前外側旋轉不穩定,同時殘留一定程度內翻松弛。因此,我們在分析該術式優缺點基礎上,改良了腓骨螺釘植入方向,同時在處理前交叉韌帶后加強了前外側結構,使修復重建后的膝關節更加穩定,療效滿意。

3.1 關于腓骨螺釘植入方向的改良

Laprade 法是解剖重建后外側結構的最佳術式,是真正的解剖重建[5]。研究表明,采用該術式重建后,膝關節生物力學與正常膝關節相當[6];臨床應用也獲得了較好療效[7]。但我們臨床實踐中發現,在腓骨骨隧道內收緊肌腱擰入界面螺釘時,移植肌腱會因為與螺釘競爭骨隧道內空間而沿螺釘擰入反方向旋出,導致重建外側副韌帶部分松弛,影響手術效果。因此,我們更改螺釘植入方向為自后上向前下,擰入時因競爭作用反而使肌腱收緊,提升了固定效果。由于股骨端受限固定,因此該效應可以忽略。而在固定脛骨端時,因為擰入螺釘時肌腱反而向外旋出,增強了固定效果。故僅需在腓骨骨隧道固定時更改螺釘方向。

3.2 合并前交叉韌帶損傷的處理

Laprade 法需在股骨端制備兩個骨隧道,但如選擇雙束重建前交叉韌帶,多處骨隧道可能導致股骨外髁骨壞死,因此我們不推薦使用雙束重建技術。我們根據本組患者損傷情況,如前交叉韌帶近股骨止點撕脫僅行修復處理。有報道指出,前交叉韌帶近端撕脫修復效果與重建相當[8],而且修復時保留了本體感受器,可以更好的恢復膝關節本體感覺。另外,修復時同時使用多股高強線編織縫合前交叉韌帶近端,經骨縫合于股骨外髁外側骨面,縫線方向盡可能靠近股骨外髁后外側,因導針較細小,避免了與其他骨隧道交叉。如為前交叉韌帶體部撕裂,則給予單束重建,股骨隧道采用自外向內方法制備,避免骨隧道交叉。

3.3 關于膝關節前外側損傷的思考

目前,對于合并膝關節前外側結構損傷的認識往往不足。尤其合并 Segond 骨折時,僅能認識到其對于前交叉韌帶損傷的提示作用,而不能充分考慮前外側韌帶的撕脫可能。同時基于后外側角的認識,提示交叉韌帶應在關節外結構的保護下產生作用,不能單純依賴交叉韌帶來維持關節穩定性。前外側韌帶為前交叉韌帶提供了相同的保護[9],因此我們采用了重建腘肌腱時剩余移植肌腱重建前外側韌帶,以增強膝關節抗旋轉能力。關節內鏡下重建與關節外重建相結合,同時不需再取其他肌腱,不增加內固定,方法經濟簡便,固定效果良好。

本研究采用的改良 Laprade 術式提示重度外側結構損傷時不僅后外側結構受累,前交叉韌帶及前外側結構也常受累,是特殊類型的 C 型[10]。既往手術重點在于關注后外側結構缺失時對于前、后交叉韌帶的影響,而不關注前外側結構,從而使部分患者殘余前外側松弛。前外側韌帶近年來受到越來越多的重視,從結構及功能的研究取得了長足的進展[11-12],其對前交叉韌帶功能的協同和穩定作用也受到了越來越多的重視[13]。本組在重建時充分利用其長度,同時重建前外側韌帶,加強了前外側的穩定性;同時改良了腓骨螺釘的植入方向,取得了滿意效果。但本研究病例少,且多為陳舊損傷,同時觀察時間短,臨床效果需要進一步驗證;同時缺乏腓骨螺釘植入后生物力學試驗依據支持。

隨著高能暴力交通傷及運動損傷的日益增多,膝關節多發韌帶損傷也越來越常見。合并前、后交叉韌帶損傷的膝關節重度外側損傷常由高能內翻暴力導致,或者繼發于膝關節旋轉脫位,臨床較少見。目前,對于膝關節重度外側損傷主要采用解剖重建手術治療,但對于該疾病的手術時機、韌帶是否重建、重建方法、移植物選擇等問題仍存在廣泛爭議。目前手術方法多強調重建后外側結構,重建或者放棄前交叉韌帶,同時忽略前外側關節結構[1-2],常導致前向不穩定或者前外側旋轉不穩定,我們在使用 Laprade 法手術時常發現殘余外側不穩定。故我們在 Laprade 法基礎上,改變腓骨螺釘植入方向,同時增加前外側韌帶重建,修復或重建前交叉韌帶,更好地恢復了前外側和后外側穩定性。2013 年 6 月—2015 年 7 月,我們采用改良 Laprade 法重建后外側結構及前外側韌帶治療 13 例膝關節外側損傷患者,療效滿意。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男 9 例,女 4 例;年齡 23~49 歲,平均 38 歲。左膝 5 例,右膝 8 例。致傷原因:交通事故傷 7 例,高處墜落傷 4 例,運動傷 2 例。損傷至手術時間 18~92 d,平 43 d;其中新鮮損傷(<3 周)3 例。患者主要臨床癥狀為膝關節疼痛、不穩和步態異常。前、后抽屜試驗及 Lachman 試驗均呈陽性,伴內翻、前后外旋不穩。膝關節 Lysholm 評分為(38.4±7.7)分。國際膝關節文獻委員會(IKDC)綜合評分均為 D 級。后外側結構損傷根據 Fanelli 分型標準,均為 C 型[3]。伴腓總神經麻痹 3 例。無合并下肢力線異常需行截骨矯形者。

1.2 手術方法

于蛛網膜下腔阻滯麻醉聯合持續硬膜外麻醉下手術。于健側行腘繩肌肌腱取出術,屈膝 90° 位作脛前內側切口,用取腱器分別切取半腱肌、股薄肌肌腱,對折 2 股,編織備用。然后健側屈膝 90°、髖關節內收內旋位,取腓骨長肌肌腱。于外踝作腓骨后側切口,用取腱器取腓骨長肌前側半,編織備用。

患側取髕骨內下、外下入路,行膝關節鏡檢查,并對損傷半月板行切除(8 例)或修復(5 例)術。關節鏡輔助下按照順序制備交叉韌帶骨隧道,依次為前交叉韌帶股骨隧道、后交叉韌帶脛骨隧道、后交叉韌帶股骨隧道、前交叉脛骨隧道。如前交叉韌帶股骨端斷裂(本組 5 例),行關節鏡下修復,多股高強線編織縫合前交叉韌帶近端,經骨縫合于股骨外髁外側骨面,縫線方向盡可能靠近股骨外髁后外側;如體部斷裂(本組 8 例),則進行重建。采用腓骨長肌肌腱重建后交叉韌帶[4]。所有肌腱過腱后先行股骨端固定,均保留脛骨端暫不固定。

然后,解剖重建后外側結構(外側副韌帶、腘肌腱、腘腓韌帶)和前外側韌帶。以股骨外上髁為轉折點,作膝關節后外側弧形切口,長約 15 cm,近側平行于髂脛束后緣,遠側達 Gerdy 結節與腓骨頭連線中點,游離并保護腓總神經。用 6 mm 鉆頭分別于外側副韌帶和腘肌腱股骨外髁附著點處各鉆 1 個骨洞,骨洞分別位于股骨外上髁的近后側和遠前側,深 20 mm,方向斜向內側;于腓骨頭最大直徑處由前下向后上鉆一直徑 6 mm 骨隧道,從脛骨 Gerdy 結節以內 5 mm 處由前向后于脛骨后外側平臺另鉆一骨隧道,直徑 7 mm。將自體股薄肌和半腱肌肌腱分別植入股骨骨道,擠壓釘固定。將擬重建的外側副韌帶穿入腓骨隧道,擠壓釘自后上向前下擰入固定。將殘留的韌帶后側端反折,與擬重建的腘肌腱一起自脛骨后隧道向前引出,于脛骨平臺前側固定。完成腘腓韌帶及腘肌腱的靜力性解剖重建。剩余擬重建腘肌腱的肌腱自 Gerdy 結節向后外側縫合固定于外側副韌帶后上方。模擬重建前外側韌帶。

最后,緊縮關節囊及周圍瘢痕組織,置引流管,逐層關閉切口。見圖 1。

圖1

右膝關節改良 Laprade 法示意圖

Figure1.

Illustration of modified Laprade technique of right knee

圖1

右膝關節改良 Laprade 法示意圖

Figure1.

Illustration of modified Laprade technique of right knee

1.3 術后處理

術后使用支具將膝關節固定于伸直位,小腿后方襯墊托起,防止脛骨后沉。術后 48 h 拔除引流管。麻醉作用過后即開始行股四頭肌等長收縮、直腿抬高和髕骨活動鍛煉。術后 6 周開始進行被動屈膝鍛煉。術后 2 個月開始負重,4 個月后逐漸完全負重,拆除支具并進行膝關節主動屈伸功能鍛煉及本體感覺訓練。術后 6 個月內避免深蹲,9~12 個月后開始逐步恢復體育活動。

1.4 統計學方法

采用 SPSS17.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用配對 t 檢驗;等級資料組間比較采用秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

術后切口均Ⅰ期愈合,無神經、血管損傷以及下肢深靜脈血栓形成等并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間 12~36 個月,平均 19 個月。末次隨訪時,患者前、后抽屜試驗及 Lachman 試驗均呈陰性;2 例內翻不穩,1 例后外旋轉不穩,無前外旋轉不穩。膝關節 Lysholm 評分為(88.6±12.7)分,與術前比較差異有統計學意義(t=13.852,P=0.000)。IKDC 綜合評分:A 級 8 例,B 級 4 例,C 級 1 例;與術前比較差異有統計學意義(Z=3.182,P=0.000)。見圖 2。

圖2

患者,男,33 歲,左膝關節多發韌帶損傷

圖2

患者,男,33 歲,左膝關節多發韌帶損傷

a. 術前正側位 X 線片;b. 術前 MRI;c. 術后 6 周正側位 X 線片;d. 術后 12 個月膝關節功能

Figure2. A 33-year-old male patient with multi-ligament injuries of right kneea. Anteroposterior and lateral X-ray films before operation; b. MRI before operation; c. Anteroposterior and lateral X-ray films at 6 weeks after operation; d. Knee function at 12 months after operation

3 討論

合并膝關節交叉韌帶損傷的膝關節重度外側損傷常由高能內翻暴力導致,或者繼發于膝關節脫位,臨床較少見。我們在使用 Laprade 法治療該類型損傷時發現,術中僅解剖重建后外側重要結構,未關注前交叉韌帶及前外側韌帶等前側結構,容易造成前側不穩定或者前外側旋轉不穩定,同時殘留一定程度內翻松弛。因此,我們在分析該術式優缺點基礎上,改良了腓骨螺釘植入方向,同時在處理前交叉韌帶后加強了前外側結構,使修復重建后的膝關節更加穩定,療效滿意。

3.1 關于腓骨螺釘植入方向的改良

Laprade 法是解剖重建后外側結構的最佳術式,是真正的解剖重建[5]。研究表明,采用該術式重建后,膝關節生物力學與正常膝關節相當[6];臨床應用也獲得了較好療效[7]。但我們臨床實踐中發現,在腓骨骨隧道內收緊肌腱擰入界面螺釘時,移植肌腱會因為與螺釘競爭骨隧道內空間而沿螺釘擰入反方向旋出,導致重建外側副韌帶部分松弛,影響手術效果。因此,我們更改螺釘植入方向為自后上向前下,擰入時因競爭作用反而使肌腱收緊,提升了固定效果。由于股骨端受限固定,因此該效應可以忽略。而在固定脛骨端時,因為擰入螺釘時肌腱反而向外旋出,增強了固定效果。故僅需在腓骨骨隧道固定時更改螺釘方向。

3.2 合并前交叉韌帶損傷的處理

Laprade 法需在股骨端制備兩個骨隧道,但如選擇雙束重建前交叉韌帶,多處骨隧道可能導致股骨外髁骨壞死,因此我們不推薦使用雙束重建技術。我們根據本組患者損傷情況,如前交叉韌帶近股骨止點撕脫僅行修復處理。有報道指出,前交叉韌帶近端撕脫修復效果與重建相當[8],而且修復時保留了本體感受器,可以更好的恢復膝關節本體感覺。另外,修復時同時使用多股高強線編織縫合前交叉韌帶近端,經骨縫合于股骨外髁外側骨面,縫線方向盡可能靠近股骨外髁后外側,因導針較細小,避免了與其他骨隧道交叉。如為前交叉韌帶體部撕裂,則給予單束重建,股骨隧道采用自外向內方法制備,避免骨隧道交叉。

3.3 關于膝關節前外側損傷的思考

目前,對于合并膝關節前外側結構損傷的認識往往不足。尤其合并 Segond 骨折時,僅能認識到其對于前交叉韌帶損傷的提示作用,而不能充分考慮前外側韌帶的撕脫可能。同時基于后外側角的認識,提示交叉韌帶應在關節外結構的保護下產生作用,不能單純依賴交叉韌帶來維持關節穩定性。前外側韌帶為前交叉韌帶提供了相同的保護[9],因此我們采用了重建腘肌腱時剩余移植肌腱重建前外側韌帶,以增強膝關節抗旋轉能力。關節內鏡下重建與關節外重建相結合,同時不需再取其他肌腱,不增加內固定,方法經濟簡便,固定效果良好。

本研究采用的改良 Laprade 術式提示重度外側結構損傷時不僅后外側結構受累,前交叉韌帶及前外側結構也常受累,是特殊類型的 C 型[10]。既往手術重點在于關注后外側結構缺失時對于前、后交叉韌帶的影響,而不關注前外側結構,從而使部分患者殘余前外側松弛。前外側韌帶近年來受到越來越多的重視,從結構及功能的研究取得了長足的進展[11-12],其對前交叉韌帶功能的協同和穩定作用也受到了越來越多的重視[13]。本組在重建時充分利用其長度,同時重建前外側韌帶,加強了前外側的穩定性;同時改良了腓骨螺釘的植入方向,取得了滿意效果。但本研究病例少,且多為陳舊損傷,同時觀察時間短,臨床效果需要進一步驗證;同時缺乏腓骨螺釘植入后生物力學試驗依據支持。