引用本文: 許博文, 張青松, 安思琪, 裴寶瑞, 吳嘯波. 不同內固定方式治療髖臼頂壓縮骨折后髖臼負重區接觸特性的研究. 中國修復重建外科雜志, 2017, 31(8): 902-907. doi: 10.7507/1002-1892.201704038 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

髖臼骨折是常見的關節內骨折,如果累及髖臼頂部并導致其發生壓縮塌陷,X 線片及 CT 可觀察到壓縮塌陷的骨折線與正常髖臼投影組成的雙弧影,因其與海鷗飛翔時張開的翅膀酷似,Berke-bile 等[1]將這種骨折類型的影像學表現定義為“海鷗征”,Anglen 等[2]指出“海鷗征”是手術治療的絕對適應證。Letournel[3]通過研究髖臼骨折的分型、影像學診斷及治療方法等,證實恢復良好的頭臼關系、避免塌陷關節面復位不完全及失敗、保證堅強內固定是影響預后的關鍵因素,否則將導致不同程度的創傷性關節炎,嚴重影響患者生活質量。該觀點已被多數國內外學者[4-5]所認可。但針對髖臼頂壓縮骨折,何種內固定方式能夠提供更好的髖臼負重區接觸特性頗受爭議,也缺少有關內固定方式的生物力學研究報道。本研究針對國內外臨床常用的 3 種內固定方式進行生物力學研究,以期為髖臼頂壓縮骨折的臨床治療提供理論依據。報告如下。

1 材料與方法

1.1 實驗標本及儀器

經甲醛浸泡的新鮮成人骨盆標本 8 具,供體年齡 26~45 歲,平均 37.2 歲;由華北理工大學解剖教研室提供。解剖時保留 L5 至雙側股骨干中上 1/3 交界處部分,以便連接試驗機傳動桿,并分離骶髂關節及恥骨聯合,獲得 16 具完整半骨盆標本。剔除附著于標本的肌肉及韌帶等軟組織,保留部分關節囊。經 X 線片、CT 及骨密度測量儀檢查,證實無骨性異常及骨質疏松癥。將標本置于–20℃ 條件下冷藏備用,待實驗開始前解凍至室溫。

3.5 mm 普通重建接骨板、3.5 mm 全螺紋長螺釘(常州市康輝醫療器械有限公司);Fuji 壓敏片、FPD-305E 密度計、FPD-306E 壓力轉換器(Fuji 公司,日本);Osteocore3-DEXA 型骨密度儀(MEDILINK 公司,法國);3500 型生物力學試驗機(Bose 公司,美國);MG5680 掃描儀(Canon 公司,日本)。

1.2 髖臼頂壓縮骨折模型建立

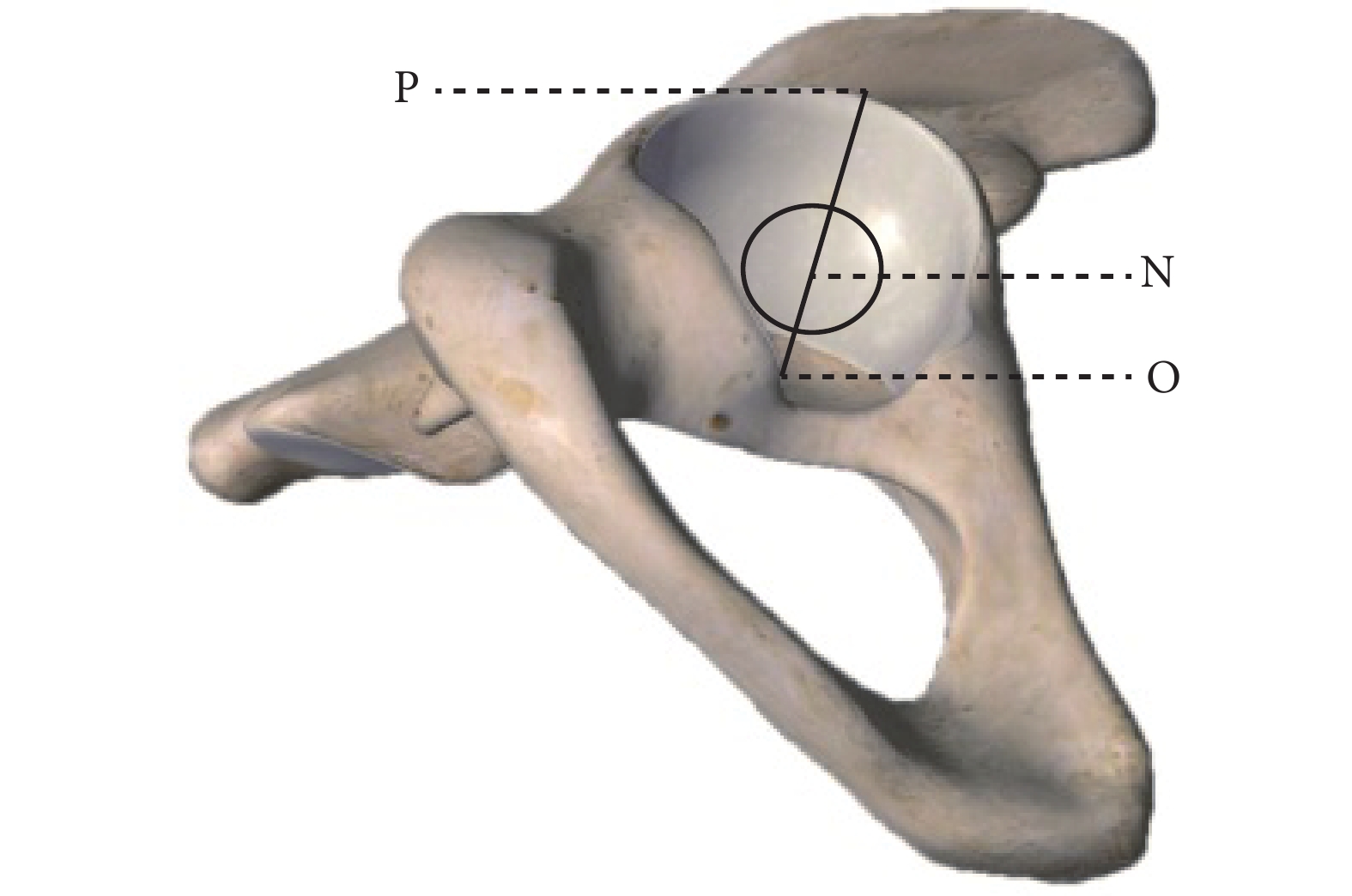

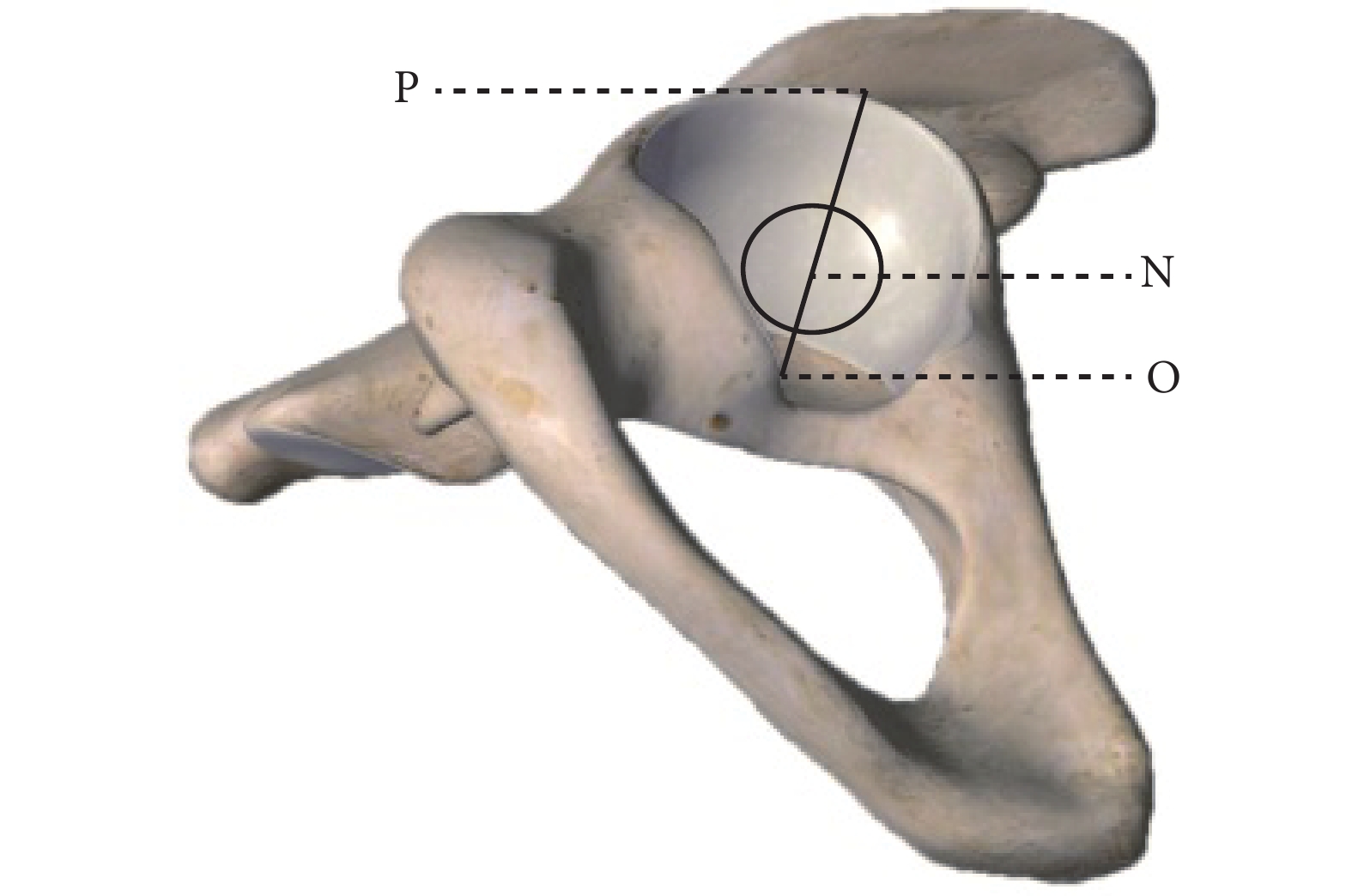

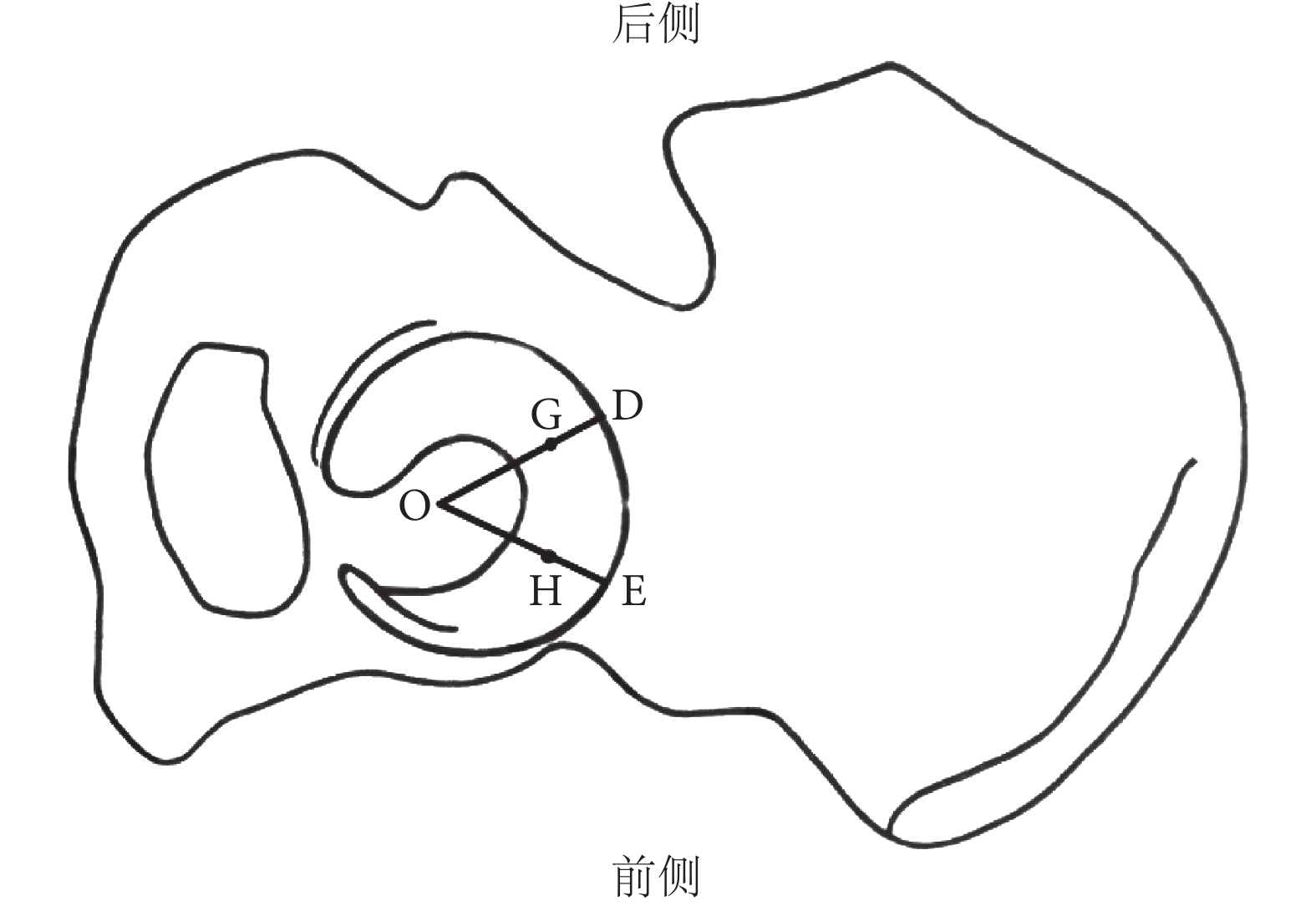

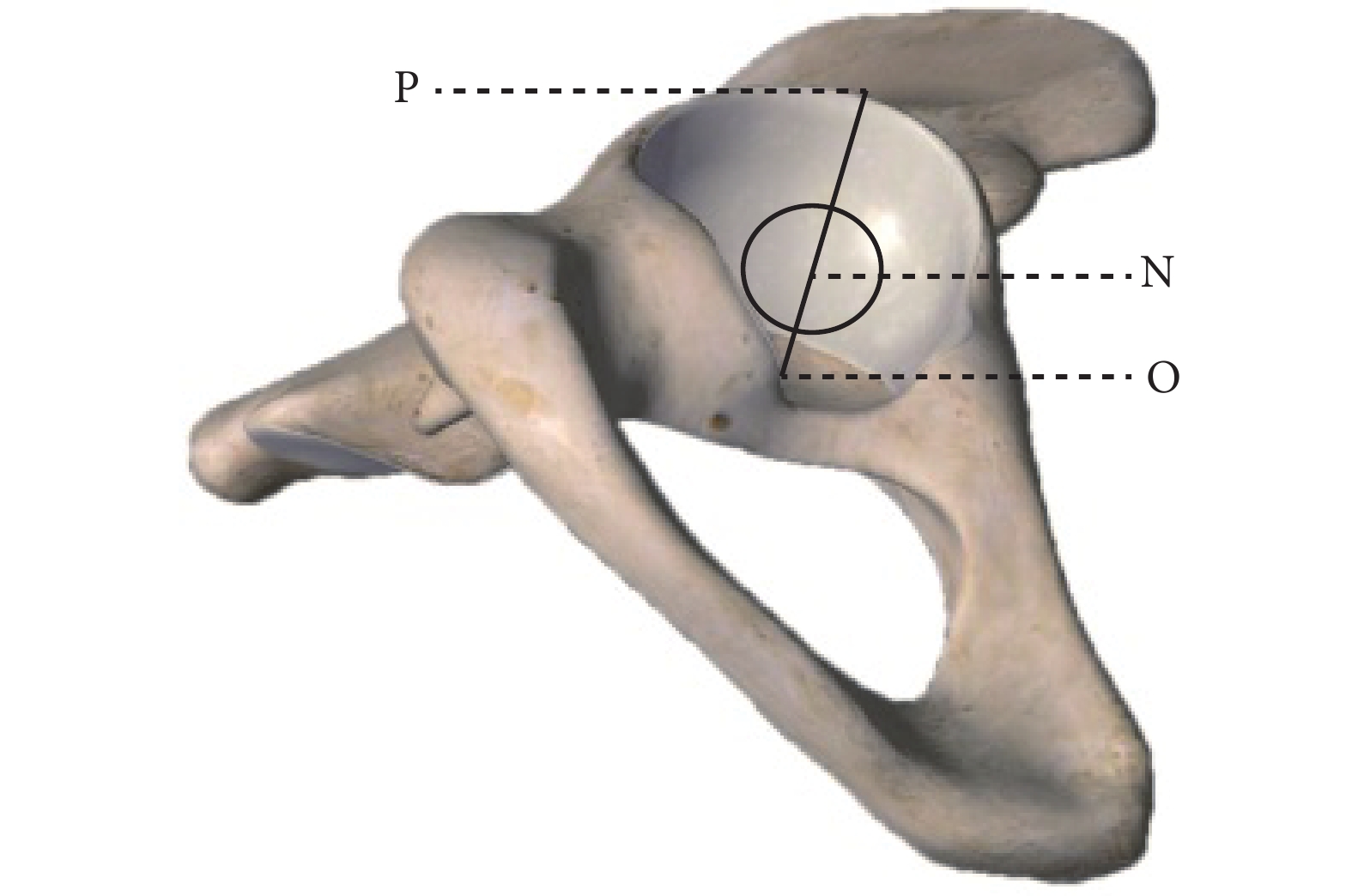

隨機挑選 12 具半骨盆標本建立髖臼頂壓縮骨折模型。依據 Berkebile 等[1]、Zhuang 等[6]的描述及 Knight 等[7]提出的髖臼時鐘定位法,設定 P 點(于左、右側髖臼外緣分別確定為 11 點鐘及 1 點鐘方向的位點)、O 點(髖臼窩中心點)及 N 點(PO 連線中點),以 N 點為圓心,15 mm 為半徑的圓形即為截骨線。參照 Olson 等[8]的方法,利用厚度為 2 mm 的骨刀對上述圓形區域行間斷截骨。利用直徑 15 mm 的圓形金屬壓縮模具以 300 N 的力沖擊圓形區域,可造成關節面塌陷約 5 mm,此時的骨折模型符合髖臼頂壓縮骨折的損傷機制及特征。見圖 1。

圖1

髖臼頂壓縮骨折線示意圖

Figure1.

Schematic diagram of compression fracture lines of acetabular dome

圖1

髖臼頂壓縮骨折線示意圖

Figure1.

Schematic diagram of compression fracture lines of acetabular dome

1.3 骨折復位與植骨

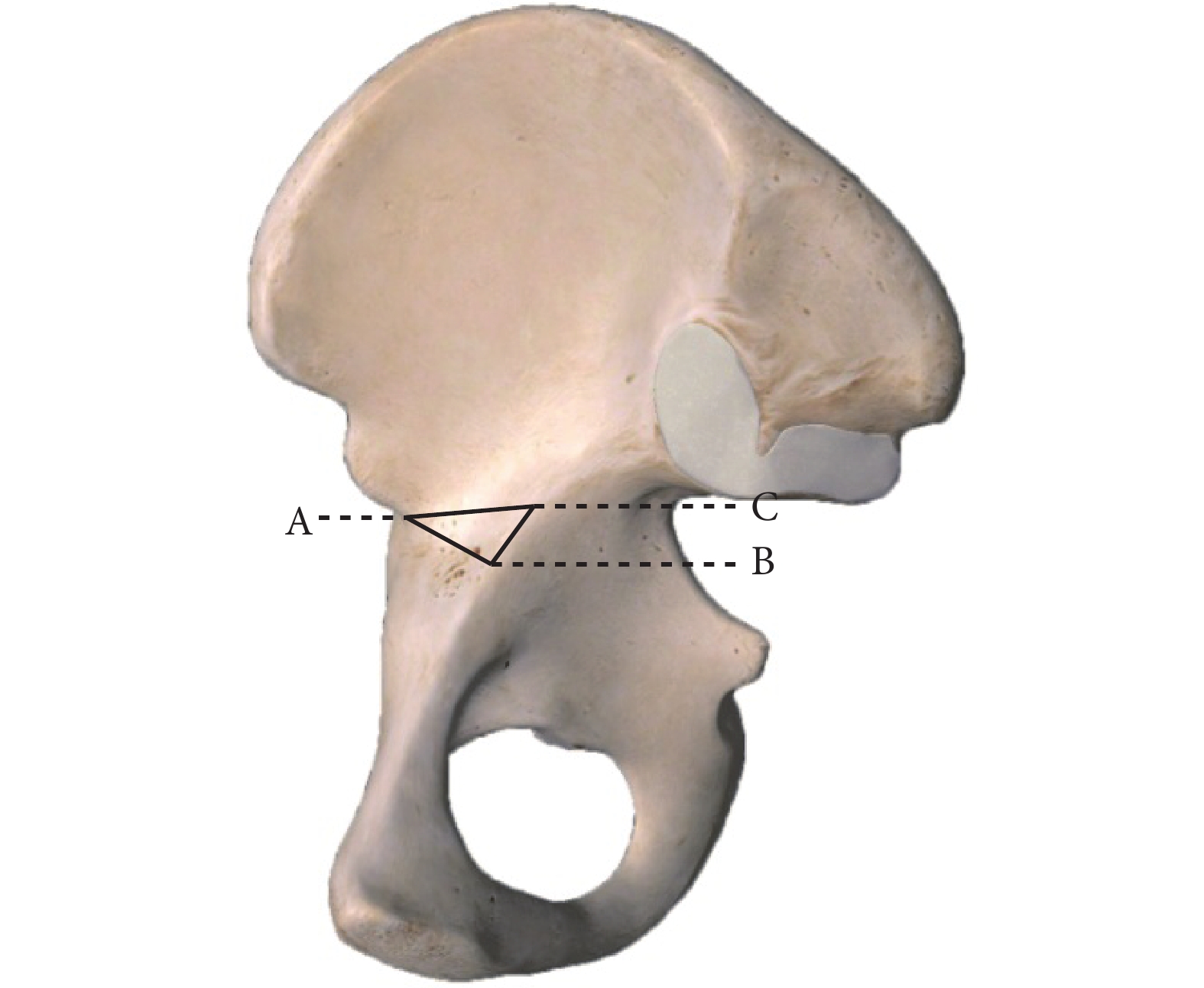

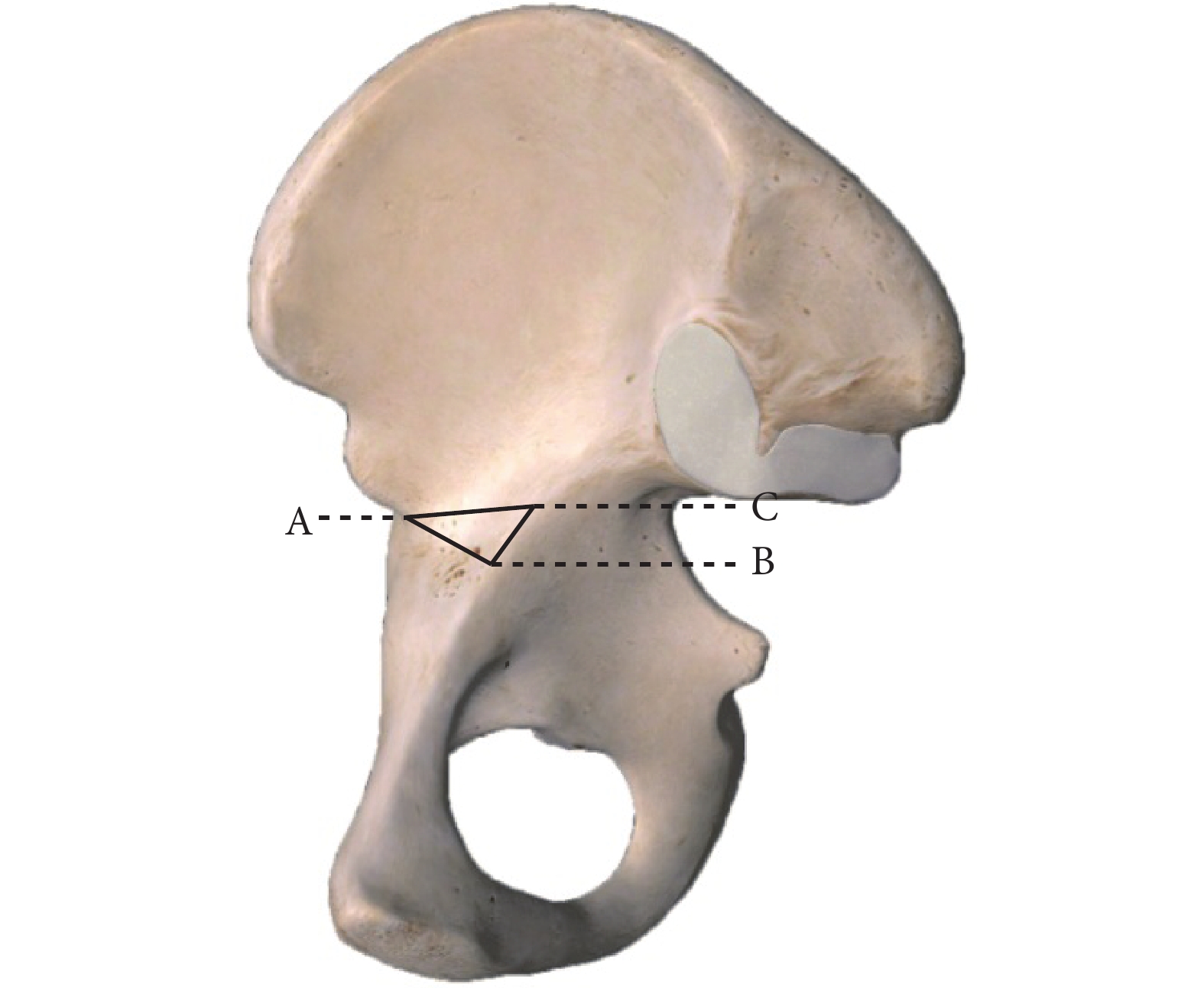

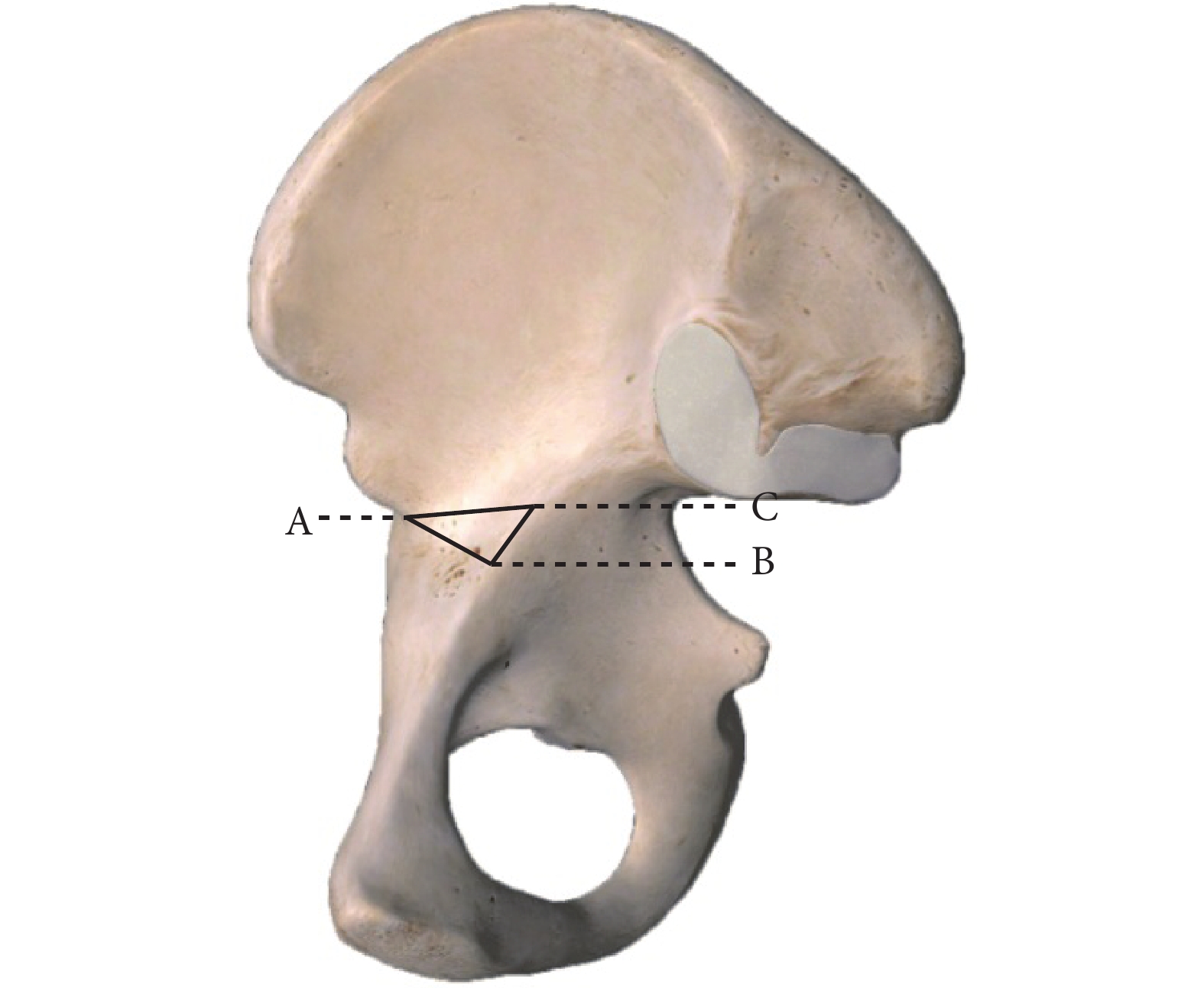

12 具骨折模型參照陳國富等[9]的方法,首先掀開髖臼頂髂骨內板。設定髂前下棘基底與髖臼前壁交界點為 A 點;由 A 點向弓狀線作垂線,垂線與弓狀線相交于 B 點;沿弓狀線向上,距 B 點 1.0 cm 處為 C 點。A、B、C 點圍成的三角形即截骨線,將此三角形皮質骨掀開后,可見塌陷骨質,以股骨頭為模板,利用骨膜剝離器頂起塌陷骨質,直視下檢查關節面是否恢復平整,使其充分解剖復位。見圖 2。骨折充分復位后,可見關節面上方骨缺損區,于自體同側髂嵴上距髂前上棘約 2 cm 處截取大于骨缺損區約 5 mm 的縱形髂骨塊,將其剪碎成直徑約 2 mm 大小的骨顆粒,利用 2.5 mL 注射器測取 4~6 mL 骨粒,打壓后通過掀開的三角形內板植入髖臼頂骨折塌陷區上方。放回三角形皮質骨,并利用 4 孔 3.5 mm 普通重建接骨板沿真骨盆上緣固定,接骨板兩端各固定 1 枚螺釘,前方螺釘朝髖臼切跡方向植釘,后方螺釘朝坐骨大切跡方向植釘,以防螺釘進入髖關節。

圖2

髂骨內板開窗骨折線示意圖

Figure2.

Schematic diagram of the fracture lines of the internal iliac plate

圖2

髂骨內板開窗骨折線示意圖

Figure2.

Schematic diagram of the fracture lines of the internal iliac plate

1.4 標本分組與固定

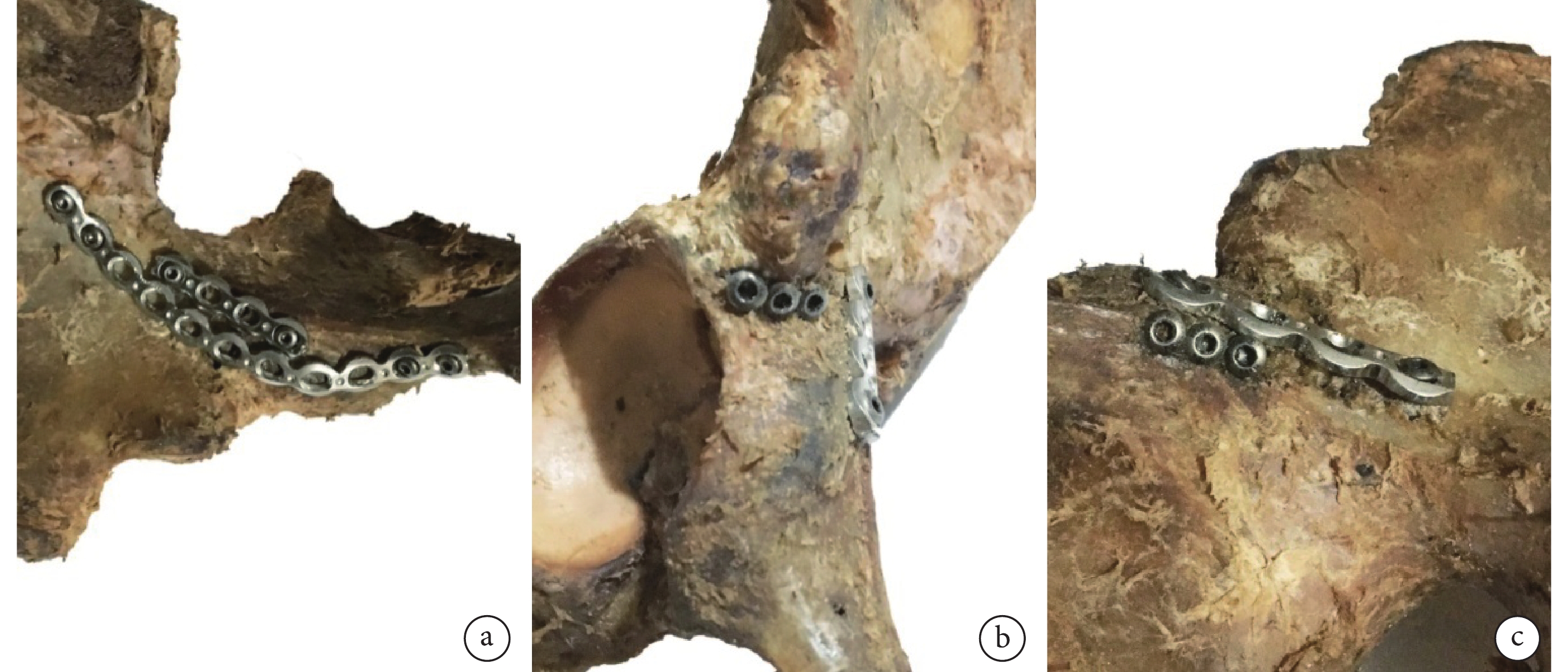

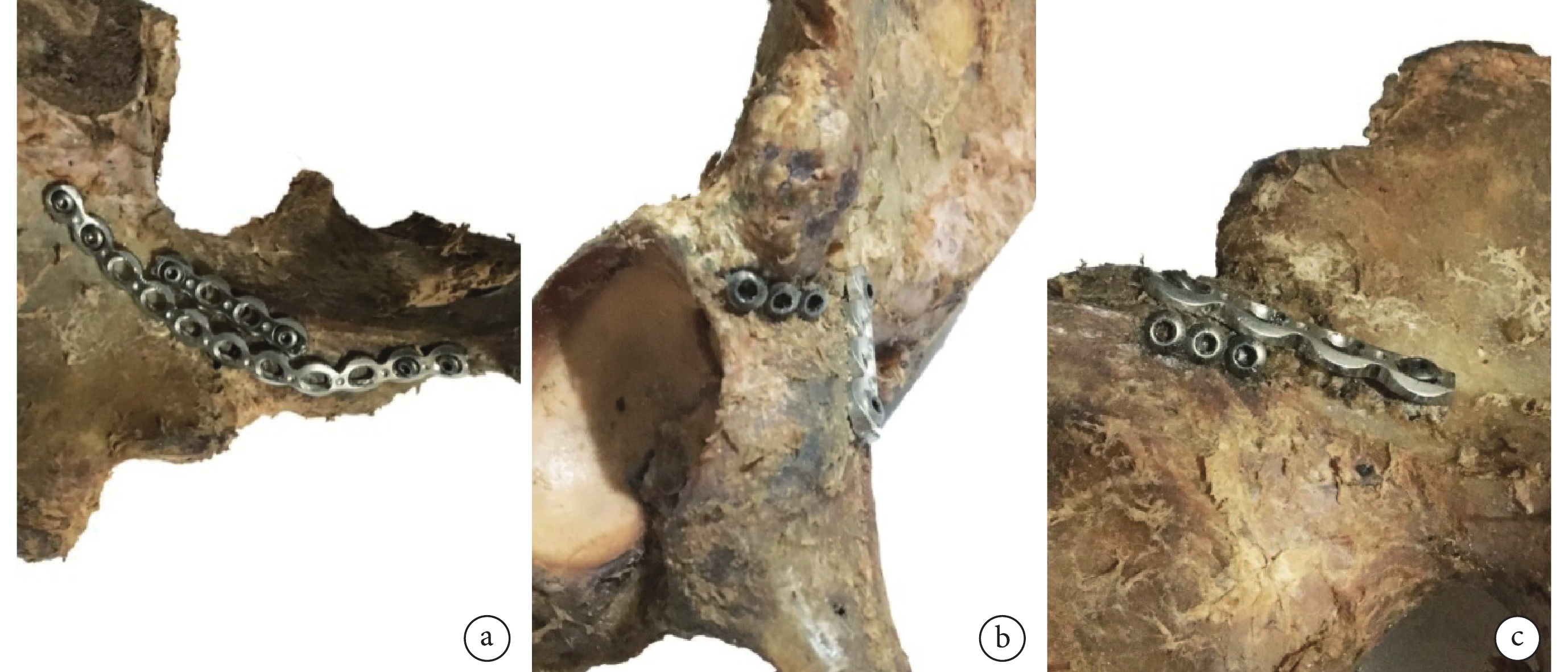

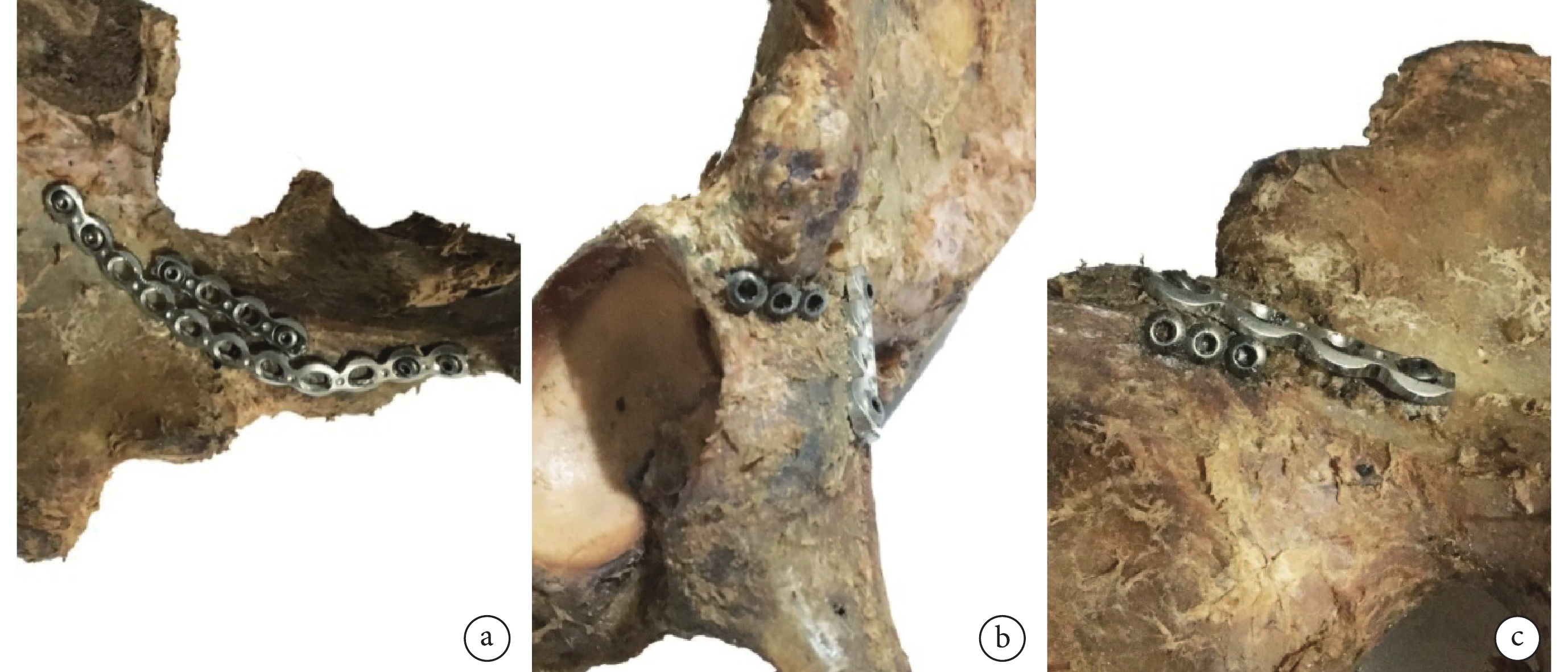

將經充分復位并植骨后的 12 具骨折模型按照隨機數字法分成 A、B、C 3 組,每組 4 具;另 4 具完整標本作為對照組(D 組)。A 組采用接骨板固定方法,利用 11 孔 3.5 mm 普通重建接骨板沿真骨盆前緣經過開窗內板跨關節放置,接骨板兩端各固定 2 枚螺釘,其余螺孔因位于髖臼頂危險區內而未固定,前方螺釘垂直恥骨梳向下植釘,后方螺釘朝髂后下棘方向植釘(圖 3a)。B 組采用順行排釘螺釘固定方法,利用 3 枚 3.5 mm 全螺紋長螺釘,呈“排竹”樣由髂前下棘基底部朝向坐骨大切跡方向植釘,并使其并排經過復位后的骨折塊上方,起到抵壓骨折塊的作用[10](圖 3b)。C 組采用逆行排釘螺釘固定方法,利用 3 枚 3.5 mm 全螺紋長螺釘,呈“排竹”樣由弓狀線中點水平朝向髖臼外側方向植釘,并使其并排經過復位后的骨折塊上方,起到抵壓骨折塊的作用[10](圖 3c)。直視及 X 線片檢查證實螺釘均未進入髖關節。

圖3

各組骨折模型內固定

圖3

各組骨折模型內固定

a. A 組;b. B 組;c. C 組

Figure3. The internal fixation of fracture model in each groupa. Group A; b. Group B; c. Group C

1.5 生物力學檢測

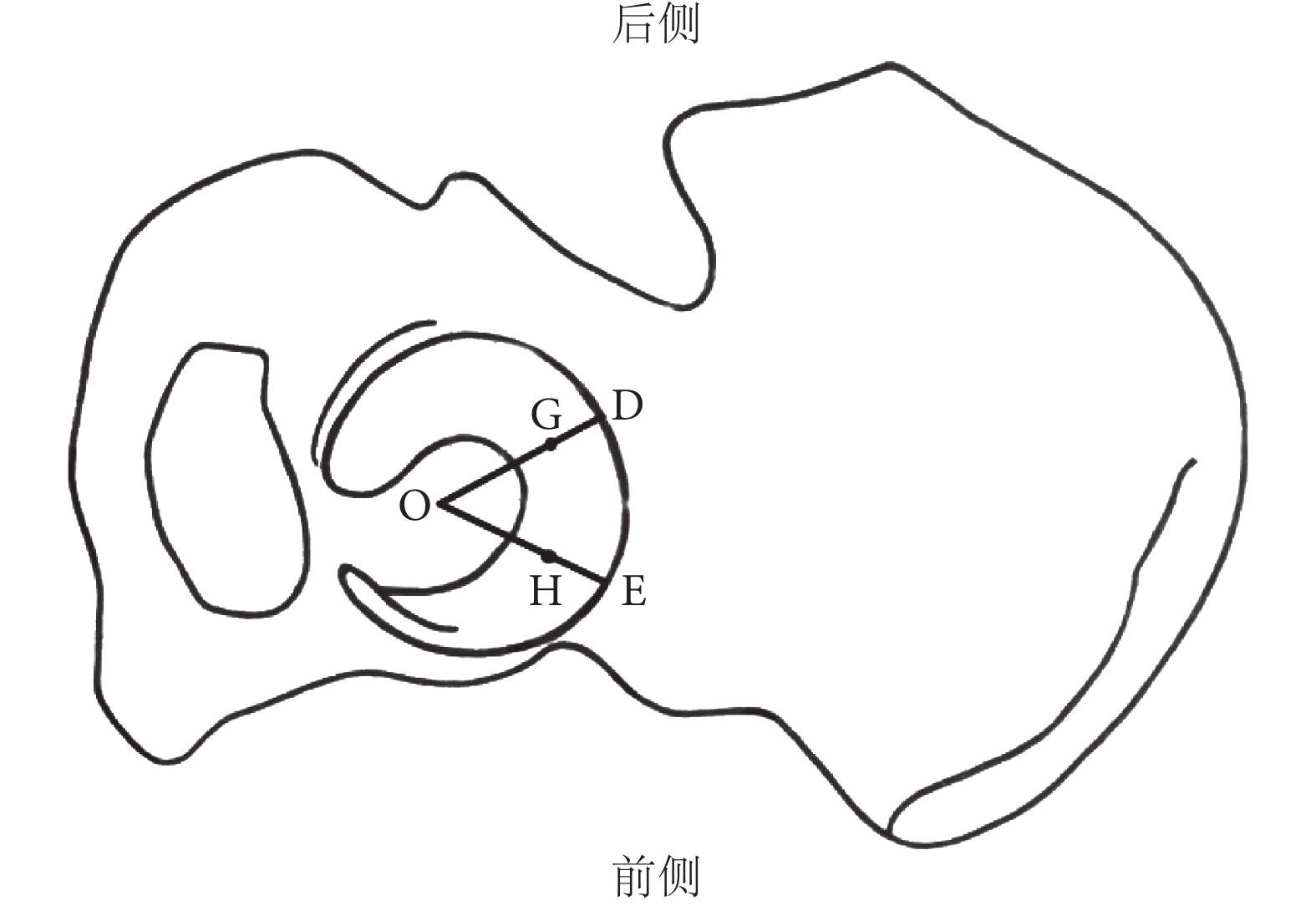

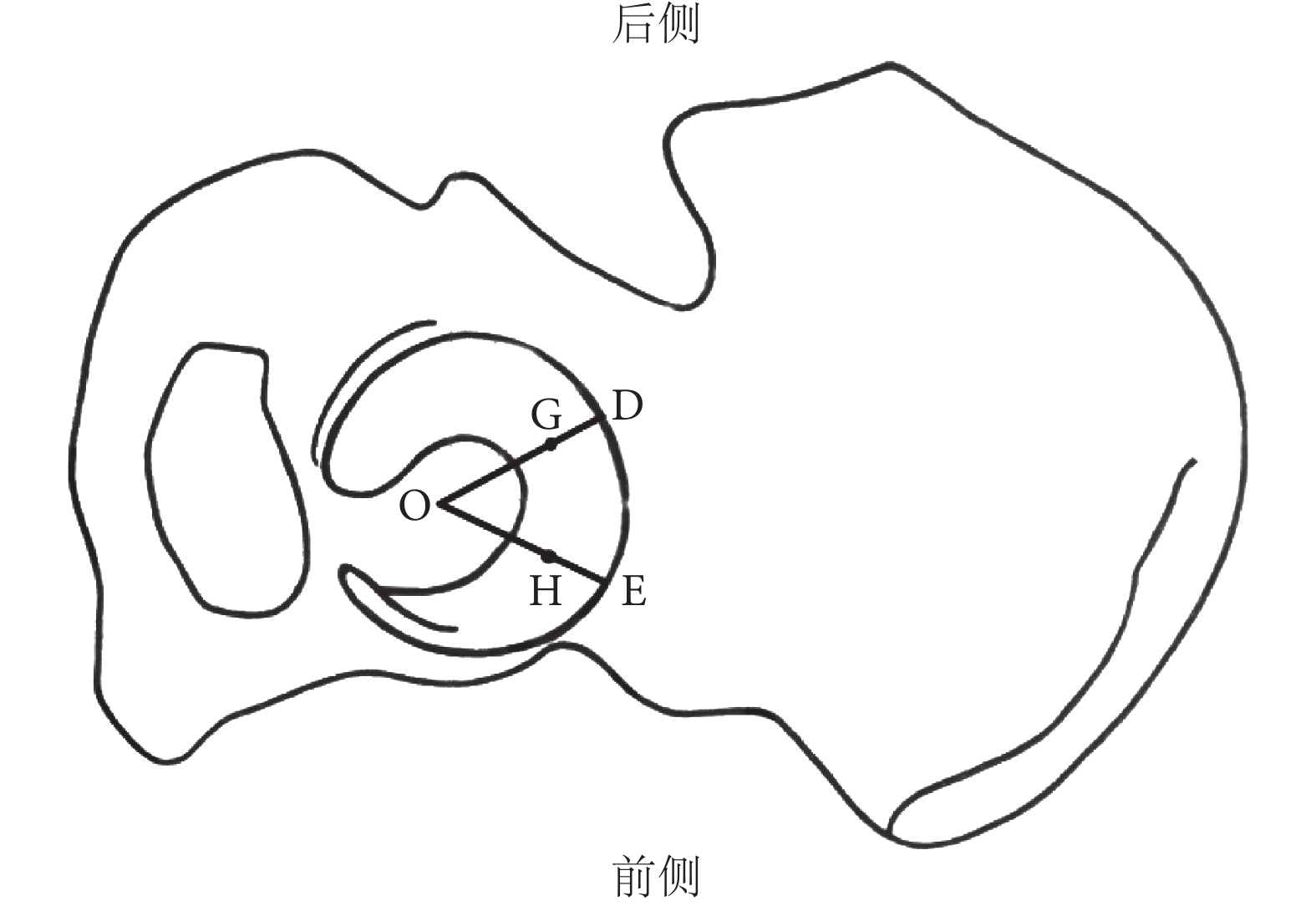

1.5.1 壓敏片的使用方法 Fuji 壓敏片厚 0.2 mm,由 A、C 兩片聚酯組成,A 片的微囊內含有成色液體,C 片有顯影物質。壓敏片受到擠壓后導致微囊破裂,液體被染成紅色,顏色越深代表應力越大。經預實驗研究測得,本研究應用低壓型壓敏片(2.5~10.0 MPa)最為理想,當壓力低于低壓型壓敏片測量范圍時,結合超低壓型壓敏片(0.5~2.5 MPa)進行測試。利用防潮乳膠套包裹股骨頭,以防壓敏片受潮。為使壓敏片與股骨頭最佳貼合,將壓敏片呈“眼眉”狀均勻裁剪成 10 瓣,將 10 瓣壓敏片無縫拼接并貼服于股骨頭上,再套以防潮乳膠套。依據目前被大多數國內外學者認可的髖臼頂負重區范圍的界定方法[11],利用 2.0 mm 克氏針于距髖臼頂點兩側分別 30°的關節面中央,由關節內向外鉆孔,并標記為 G、H 點;髖臼中心點 O 與 G、H 的連線分別與髖臼骨性外側緣相交于 D、E 點;DG 與 EH 兩線之間的關節面即為髖臼負重區(圖 4)。測試過程中利用鈍頭探針將髖臼緣及 D、E、G、H 點分別標記于壓敏片上,以標注壓敏片上負重區的范圍。為減少外界環境對壓敏片的影響,調整室內溫度 25~30℃,相對濕度 35%~40%。

圖4

髖臼負重區示意圖

Figure4.

Schematic diagram of acetabular weight-bearing area

圖4

髖臼負重區示意圖

Figure4.

Schematic diagram of acetabular weight-bearing area

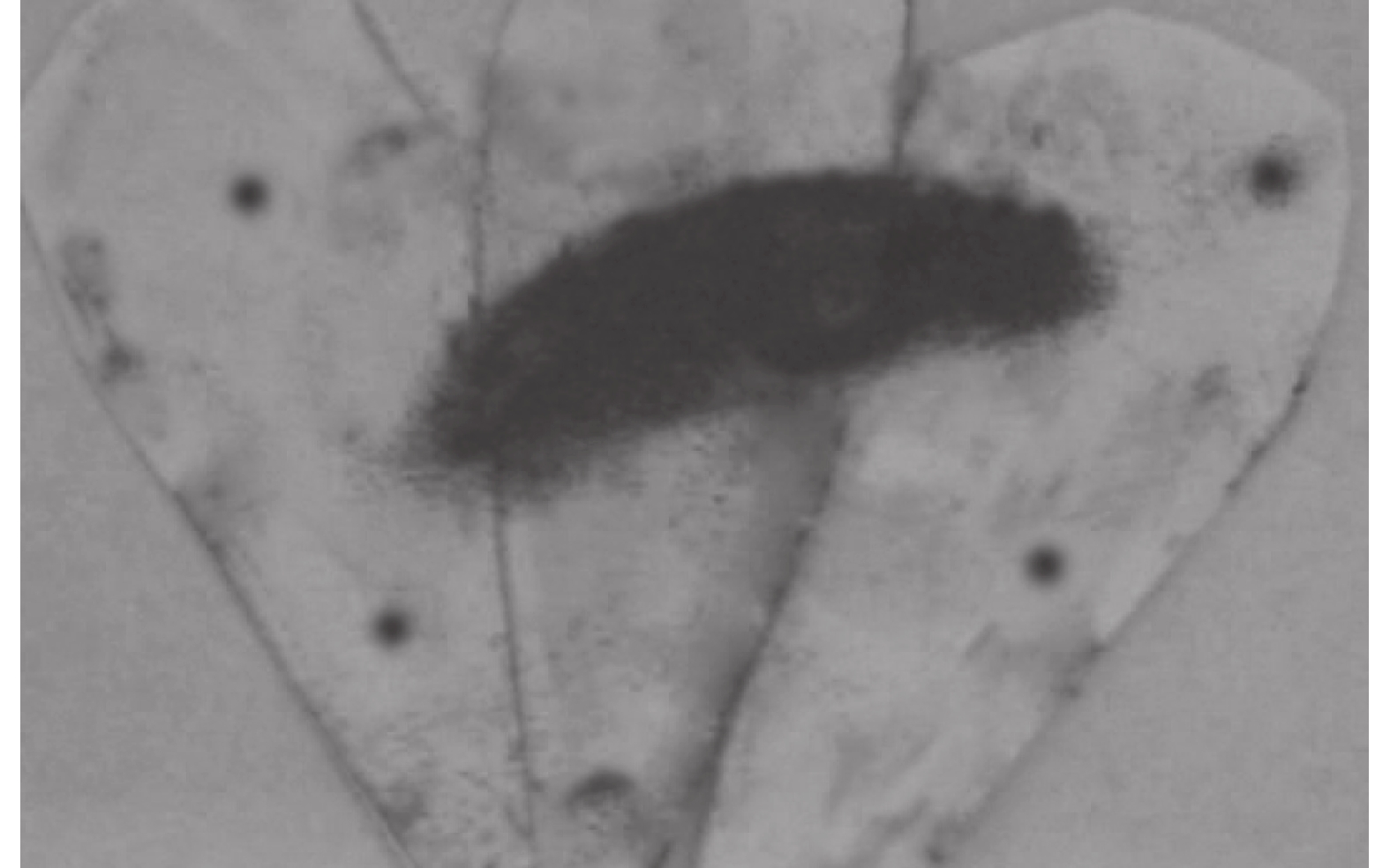

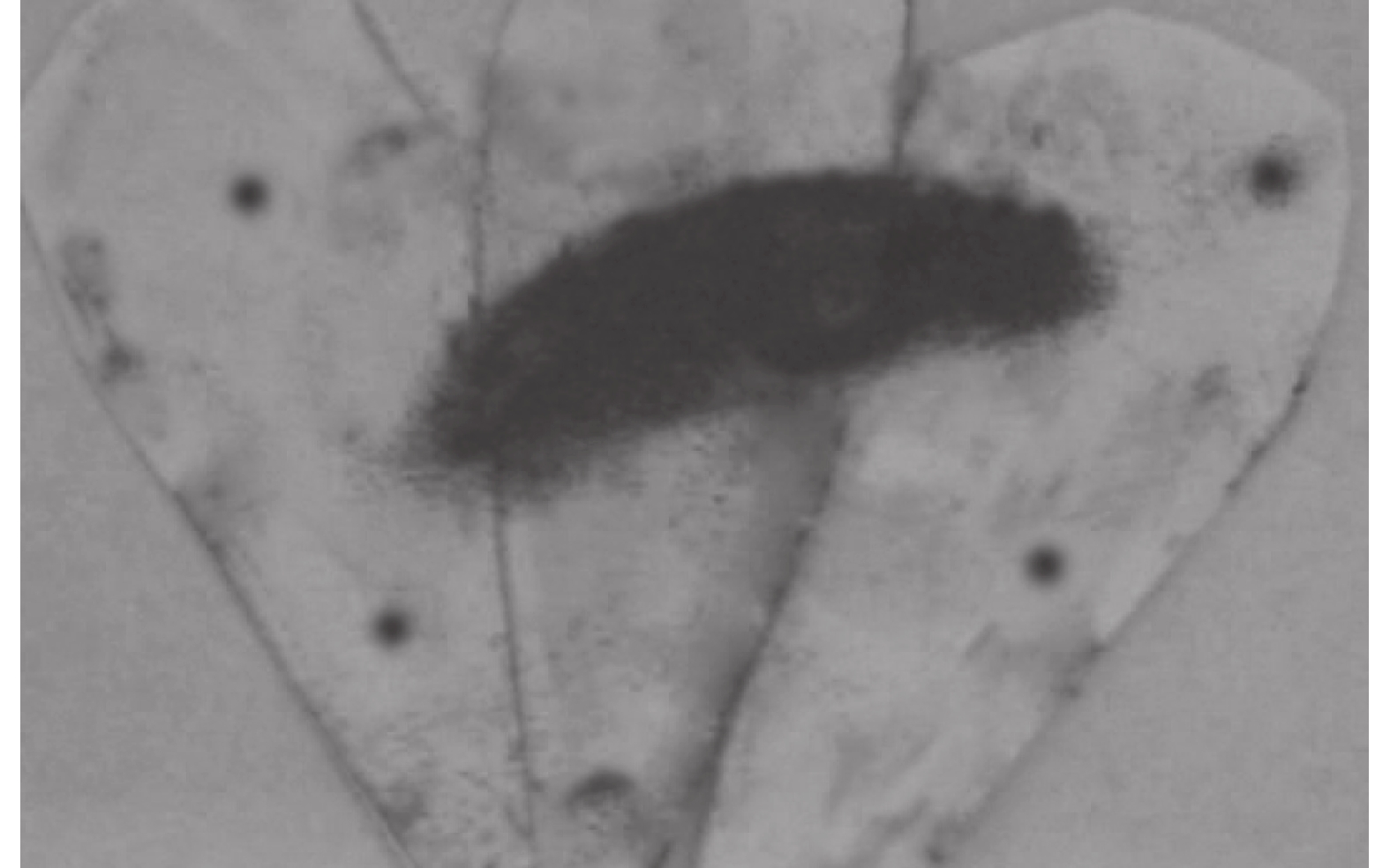

1.5.2 生物力學檢測 參照 Olson 等[12]的方法,將半骨盆標本倒置,使股骨干與水平面垂直并內旋 10°;調整半骨盆標本,使其相對于股骨干內收 13°,模擬倒置的單足站立位。將標本置于長方形金屬包埋盒內,澆筑調制好的Ⅱ型義齒基托聚合物,待其完全堅固后進行檢測。采用 3500 型生物力學試驗機,首先進行 2 次預加載,載荷為 100 N,以消除標本蠕變等的影響。設定試驗機以 10 N/s 的加載速率進行垂直加載,分別壓縮加載至 500 N,并維持 2 min。按以下方法記錄 4 組標本的負重區面積及應力(圖 5)。① 負重區面積:通過壓敏片上的 DG、EH 線確定髖臼負重區,利用 MG5680 掃描儀將壓敏片上的負重區導入 Image J 軟件計算其著色面積,即髖臼負重區負重面積(圖 6)。② 應力:采用 FPD-305E 密度計在負重面積上隨機選取 20 個點并讀取其染色密度值,利用 FPD-306E 壓力轉換器計算應力值,其均值為平均應力,最大值為峰值應力。當加載載荷為 500 N 時,平均應力與峰值應力和髖臼負重區負重面積成反比,平均應力與峰值應力越大代表髖臼負重區局部壓強越大,應力集中,即內固定方法的穩定性越差。每個標本均加載 3 次,取均值。實驗過程中若發生骨盆標本其他部位骨折或內固定物斷裂,則終止實驗。

圖5

壓敏片記錄髖臼負重區面積及應力

Figure5.

The area and stress of acetabular weight-bearing area were recorded by pressure sensitive film

圖5

壓敏片記錄髖臼負重區面積及應力

Figure5.

The area and stress of acetabular weight-bearing area were recorded by pressure sensitive film

圖6

髖臼負重區面積測量

Figure6.

Measurement of acetabular weight-bearing area

圖6

髖臼負重區面積測量

Figure6.

Measurement of acetabular weight-bearing area

1.6 統計學方法

采用 SPSS19.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用 LSD 檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

載荷為 500 N 時,D 組髖臼負重區面積顯著高于其余各組,平均應力和峰值應力顯著低于其余各組,差異均有統計學意義(P<0.05)。B、C 組髖臼負重區面積顯著高于 A 組,平均應力及峰值應力顯著低于 A 組,差異均有統計學意義(P<0.05);B、C 組間比較上述指標差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 1。

3 討論

涉及髖臼頂的壓縮骨折屬于關節內骨折,髖臼頂負重區殘存的關節面臺階超過 1 mm 時可使髖臼頂部最大壓力上升約 20%,超過 2 mm 可上升 50%,最終導致創傷性關節炎等一系列嚴重并發癥發生,對患者預后造成顯著影響[13]。因此,髖臼頂部發生骨折是行切開復位內固定術的絕對適應證,其治療的關鍵是充分解剖復位并堅強內固定[2, 14]。

有關髖臼頂壓縮骨折的損傷機制,Zhuang 等[6]及 Tosounidis 等[14]認為當下肢處于外展外旋位時,暴力由后下向前上方傳導,股骨頭猛烈撞擊髖臼頂部,導致髖臼頂部壓縮塌陷,在影像學檢查中表現為雙弧影。雖然 Zhuang 等[6]指出髖臼 1 點~2 點方位為壓縮骨折最常發生部位,但未明確髖臼的左、右側。參考 Berkebile 等[1]的研究及 Knight 等[7]的髖臼時鐘定位法,常發生壓縮塌陷的髖臼頂部部位應分別位于左、右側髖臼約 11 點和 1 點方位。本研究參照 Butterwick 等[15]有關髖臼頂壓縮骨折部位的描述,對骨折塌陷區進行精準定位,骨折模型可模擬臨床骨折情況,制備簡單,重復性好,提高了髖臼頂壓縮骨折模型的制備成功率,且骨折模型具有高度一致性,對今后此型骨折的生物力學研究具有一定參考意義。

近年來,髖臼頂壓縮骨折的復位多采用髂骨內板開窗法,有效解決了髖臼頂塌陷骨折復位困難及固定不良等問題[9, 16],但未見開窗具體部位的相關報道。本研究將開窗內板部位選定為 A、B、C 三點圍成的三角形區域,將開窗部位具體化,此三角形皮質骨位于髖臼頂壓縮塌陷區上方,利于骨折的復位與植骨,且操作簡便。針對排釘螺釘固定方法,Laflamme 等[10]報道僅利用 1 枚螺釘進行內固定,其內固定穩定性有待商榷。本研究中順行排釘螺釘固定組及逆行排釘螺釘固定組均使用 3 枚全螺紋螺釘,呈“排竹”樣,并排經過復位后的骨折塊上方,起到抵壓骨折塊的作用,內固定效果更加穩定。

每具標本均先進行 2 次載荷為 100 N 的預加載,可消除標本蠕變等的影響,使標本達到機械性與彈性的適應性平衡,提高實驗結果的準確性[12]。正常人體生理體質量約為 600 N,其中單側下肢約占 1/6[17],本研究中標本加載體位為倒置的單足站立體位,因此設定 500 N 為實驗加載載荷,使髖臼承受近似于單足站立位承受的實際負荷,減少了標本個體差異帶來的影響。設定試驗機以 10 N/s 的加載速率進行垂直加載,直至 500 N 并維持 2 min,在不破壞實驗所需較穩定的力學條件基礎上,避免因加載速率過慢及維持時間過短而致不能有效測量相關指標,使其達到最佳實驗效果[12]。

正常人體負重時,髖臼頂部的壓應力呈均勻分散狀態,并由負重中心向四周遞減[18]。當髖臼存在結構或骨性異常時,髖臼頂部負重面積將會明顯縮小,局部應力增大,如此種狀態長期存在,必將引起軟骨退行性改變,導致嚴重的創傷性關節炎發生[19]。因此,如何更有效地恢復髖臼頂負重區的接觸特性,成為評判髖臼骨折手術成功與否的標準之一[20]。本研究采用的雙葉型壓敏片技術,被認為是測量髖臼頂負重區接觸特性最理想的途徑[8]。針對關節面弧度及空間較大的髖臼,關節染色及壓力傳感器等方法有操作困難及實驗誤差大等缺點,而壓敏片技術可通過著色程度同時計算負重區面積及應力值,且可進行多點同步測量,提高了實驗結果的真實性與可靠性。

本研究結果顯示,對于髖臼頂壓縮骨折,即使給予充分解剖復位并堅強內固定,髖臼負重區接觸特性也未能恢復至正常范圍。這是由于螺釘或重建接骨板固定后,雖均會對股骨頭起到阻擋效應,但因螺釘及接骨板的彈性模量遠高于正常骨質,對股骨頭的阻擋效應過強,明顯降低了髖臼的形變能力,負重的髖關節不能獲得最大接觸面積的頭臼關系,繼而導致負重區平均應力及峰值應力升高。

但順行及逆行排釘螺釘固定同重建接骨板固定相比,能夠增加髖臼負重區負重面積,降低平均應力及峰值應力,可降低創傷性關節炎的發生率。因接骨板固定方式相對排釘固定方式距骨折塌陷區較遠,對髖臼頂形成加壓固定的作用較弱,未能有效防止骨折塊位移,而螺釘成“排竹”樣植入髖臼頂塌陷區上方,可直接對骨折塊形成抵壓作用,加之充分植骨,可有效避免骨折塊位移,從而增加頭臼接觸面積,降低了平均應力及峰值應力。順行排釘螺釘固定的髖臼負重區接觸特性與逆行排釘螺釘固定方式相似,差異無統計學意義。雖此兩種內固定方式均可通過單純的髂腹股溝入路完成,但逆行排釘螺釘固定方式的進釘點位于弓狀線中點,因其位置深在且真骨盆緣附近解剖學特點復雜,手術操作難度及風險較大,有損傷重要血管神經及臟器、螺釘植入髖臼等風險,術中應盡量避免。順行排釘螺釘固定方式可在透視下完成,由于其操作簡便、可縮短手術時間、降低手術創傷及出血量,在獲得滿意的內固定穩定性前提下,很大程度降低了手術風險,并達到術后早期行功能鍛煉的要求[10]。

綜上述,針對髖臼頂壓縮骨折,排釘螺釘固定方式優于單純接骨板固定方式,其中順行排釘螺釘固定為最佳內固定方式。但本研究的標本例數有限,加之為離體實驗,缺乏活體肌肉、韌帶、關節囊等軟組織的模擬設備,實驗結果可能產生偏倚,有待進一步研究完善。

髖臼骨折是常見的關節內骨折,如果累及髖臼頂部并導致其發生壓縮塌陷,X 線片及 CT 可觀察到壓縮塌陷的骨折線與正常髖臼投影組成的雙弧影,因其與海鷗飛翔時張開的翅膀酷似,Berke-bile 等[1]將這種骨折類型的影像學表現定義為“海鷗征”,Anglen 等[2]指出“海鷗征”是手術治療的絕對適應證。Letournel[3]通過研究髖臼骨折的分型、影像學診斷及治療方法等,證實恢復良好的頭臼關系、避免塌陷關節面復位不完全及失敗、保證堅強內固定是影響預后的關鍵因素,否則將導致不同程度的創傷性關節炎,嚴重影響患者生活質量。該觀點已被多數國內外學者[4-5]所認可。但針對髖臼頂壓縮骨折,何種內固定方式能夠提供更好的髖臼負重區接觸特性頗受爭議,也缺少有關內固定方式的生物力學研究報道。本研究針對國內外臨床常用的 3 種內固定方式進行生物力學研究,以期為髖臼頂壓縮骨折的臨床治療提供理論依據。報告如下。

1 材料與方法

1.1 實驗標本及儀器

經甲醛浸泡的新鮮成人骨盆標本 8 具,供體年齡 26~45 歲,平均 37.2 歲;由華北理工大學解剖教研室提供。解剖時保留 L5 至雙側股骨干中上 1/3 交界處部分,以便連接試驗機傳動桿,并分離骶髂關節及恥骨聯合,獲得 16 具完整半骨盆標本。剔除附著于標本的肌肉及韌帶等軟組織,保留部分關節囊。經 X 線片、CT 及骨密度測量儀檢查,證實無骨性異常及骨質疏松癥。將標本置于–20℃ 條件下冷藏備用,待實驗開始前解凍至室溫。

3.5 mm 普通重建接骨板、3.5 mm 全螺紋長螺釘(常州市康輝醫療器械有限公司);Fuji 壓敏片、FPD-305E 密度計、FPD-306E 壓力轉換器(Fuji 公司,日本);Osteocore3-DEXA 型骨密度儀(MEDILINK 公司,法國);3500 型生物力學試驗機(Bose 公司,美國);MG5680 掃描儀(Canon 公司,日本)。

1.2 髖臼頂壓縮骨折模型建立

隨機挑選 12 具半骨盆標本建立髖臼頂壓縮骨折模型。依據 Berkebile 等[1]、Zhuang 等[6]的描述及 Knight 等[7]提出的髖臼時鐘定位法,設定 P 點(于左、右側髖臼外緣分別確定為 11 點鐘及 1 點鐘方向的位點)、O 點(髖臼窩中心點)及 N 點(PO 連線中點),以 N 點為圓心,15 mm 為半徑的圓形即為截骨線。參照 Olson 等[8]的方法,利用厚度為 2 mm 的骨刀對上述圓形區域行間斷截骨。利用直徑 15 mm 的圓形金屬壓縮模具以 300 N 的力沖擊圓形區域,可造成關節面塌陷約 5 mm,此時的骨折模型符合髖臼頂壓縮骨折的損傷機制及特征。見圖 1。

圖1

髖臼頂壓縮骨折線示意圖

Figure1.

Schematic diagram of compression fracture lines of acetabular dome

圖1

髖臼頂壓縮骨折線示意圖

Figure1.

Schematic diagram of compression fracture lines of acetabular dome

1.3 骨折復位與植骨

12 具骨折模型參照陳國富等[9]的方法,首先掀開髖臼頂髂骨內板。設定髂前下棘基底與髖臼前壁交界點為 A 點;由 A 點向弓狀線作垂線,垂線與弓狀線相交于 B 點;沿弓狀線向上,距 B 點 1.0 cm 處為 C 點。A、B、C 點圍成的三角形即截骨線,將此三角形皮質骨掀開后,可見塌陷骨質,以股骨頭為模板,利用骨膜剝離器頂起塌陷骨質,直視下檢查關節面是否恢復平整,使其充分解剖復位。見圖 2。骨折充分復位后,可見關節面上方骨缺損區,于自體同側髂嵴上距髂前上棘約 2 cm 處截取大于骨缺損區約 5 mm 的縱形髂骨塊,將其剪碎成直徑約 2 mm 大小的骨顆粒,利用 2.5 mL 注射器測取 4~6 mL 骨粒,打壓后通過掀開的三角形內板植入髖臼頂骨折塌陷區上方。放回三角形皮質骨,并利用 4 孔 3.5 mm 普通重建接骨板沿真骨盆上緣固定,接骨板兩端各固定 1 枚螺釘,前方螺釘朝髖臼切跡方向植釘,后方螺釘朝坐骨大切跡方向植釘,以防螺釘進入髖關節。

圖2

髂骨內板開窗骨折線示意圖

Figure2.

Schematic diagram of the fracture lines of the internal iliac plate

圖2

髂骨內板開窗骨折線示意圖

Figure2.

Schematic diagram of the fracture lines of the internal iliac plate

1.4 標本分組與固定

將經充分復位并植骨后的 12 具骨折模型按照隨機數字法分成 A、B、C 3 組,每組 4 具;另 4 具完整標本作為對照組(D 組)。A 組采用接骨板固定方法,利用 11 孔 3.5 mm 普通重建接骨板沿真骨盆前緣經過開窗內板跨關節放置,接骨板兩端各固定 2 枚螺釘,其余螺孔因位于髖臼頂危險區內而未固定,前方螺釘垂直恥骨梳向下植釘,后方螺釘朝髂后下棘方向植釘(圖 3a)。B 組采用順行排釘螺釘固定方法,利用 3 枚 3.5 mm 全螺紋長螺釘,呈“排竹”樣由髂前下棘基底部朝向坐骨大切跡方向植釘,并使其并排經過復位后的骨折塊上方,起到抵壓骨折塊的作用[10](圖 3b)。C 組采用逆行排釘螺釘固定方法,利用 3 枚 3.5 mm 全螺紋長螺釘,呈“排竹”樣由弓狀線中點水平朝向髖臼外側方向植釘,并使其并排經過復位后的骨折塊上方,起到抵壓骨折塊的作用[10](圖 3c)。直視及 X 線片檢查證實螺釘均未進入髖關節。

圖3

各組骨折模型內固定

圖3

各組骨折模型內固定

a. A 組;b. B 組;c. C 組

Figure3. The internal fixation of fracture model in each groupa. Group A; b. Group B; c. Group C

1.5 生物力學檢測

1.5.1 壓敏片的使用方法 Fuji 壓敏片厚 0.2 mm,由 A、C 兩片聚酯組成,A 片的微囊內含有成色液體,C 片有顯影物質。壓敏片受到擠壓后導致微囊破裂,液體被染成紅色,顏色越深代表應力越大。經預實驗研究測得,本研究應用低壓型壓敏片(2.5~10.0 MPa)最為理想,當壓力低于低壓型壓敏片測量范圍時,結合超低壓型壓敏片(0.5~2.5 MPa)進行測試。利用防潮乳膠套包裹股骨頭,以防壓敏片受潮。為使壓敏片與股骨頭最佳貼合,將壓敏片呈“眼眉”狀均勻裁剪成 10 瓣,將 10 瓣壓敏片無縫拼接并貼服于股骨頭上,再套以防潮乳膠套。依據目前被大多數國內外學者認可的髖臼頂負重區范圍的界定方法[11],利用 2.0 mm 克氏針于距髖臼頂點兩側分別 30°的關節面中央,由關節內向外鉆孔,并標記為 G、H 點;髖臼中心點 O 與 G、H 的連線分別與髖臼骨性外側緣相交于 D、E 點;DG 與 EH 兩線之間的關節面即為髖臼負重區(圖 4)。測試過程中利用鈍頭探針將髖臼緣及 D、E、G、H 點分別標記于壓敏片上,以標注壓敏片上負重區的范圍。為減少外界環境對壓敏片的影響,調整室內溫度 25~30℃,相對濕度 35%~40%。

圖4

髖臼負重區示意圖

Figure4.

Schematic diagram of acetabular weight-bearing area

圖4

髖臼負重區示意圖

Figure4.

Schematic diagram of acetabular weight-bearing area

1.5.2 生物力學檢測 參照 Olson 等[12]的方法,將半骨盆標本倒置,使股骨干與水平面垂直并內旋 10°;調整半骨盆標本,使其相對于股骨干內收 13°,模擬倒置的單足站立位。將標本置于長方形金屬包埋盒內,澆筑調制好的Ⅱ型義齒基托聚合物,待其完全堅固后進行檢測。采用 3500 型生物力學試驗機,首先進行 2 次預加載,載荷為 100 N,以消除標本蠕變等的影響。設定試驗機以 10 N/s 的加載速率進行垂直加載,分別壓縮加載至 500 N,并維持 2 min。按以下方法記錄 4 組標本的負重區面積及應力(圖 5)。① 負重區面積:通過壓敏片上的 DG、EH 線確定髖臼負重區,利用 MG5680 掃描儀將壓敏片上的負重區導入 Image J 軟件計算其著色面積,即髖臼負重區負重面積(圖 6)。② 應力:采用 FPD-305E 密度計在負重面積上隨機選取 20 個點并讀取其染色密度值,利用 FPD-306E 壓力轉換器計算應力值,其均值為平均應力,最大值為峰值應力。當加載載荷為 500 N 時,平均應力與峰值應力和髖臼負重區負重面積成反比,平均應力與峰值應力越大代表髖臼負重區局部壓強越大,應力集中,即內固定方法的穩定性越差。每個標本均加載 3 次,取均值。實驗過程中若發生骨盆標本其他部位骨折或內固定物斷裂,則終止實驗。

圖5

壓敏片記錄髖臼負重區面積及應力

Figure5.

The area and stress of acetabular weight-bearing area were recorded by pressure sensitive film

圖5

壓敏片記錄髖臼負重區面積及應力

Figure5.

The area and stress of acetabular weight-bearing area were recorded by pressure sensitive film

圖6

髖臼負重區面積測量

Figure6.

Measurement of acetabular weight-bearing area

圖6

髖臼負重區面積測量

Figure6.

Measurement of acetabular weight-bearing area

1.6 統計學方法

采用 SPSS19.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用 LSD 檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

載荷為 500 N 時,D 組髖臼負重區面積顯著高于其余各組,平均應力和峰值應力顯著低于其余各組,差異均有統計學意義(P<0.05)。B、C 組髖臼負重區面積顯著高于 A 組,平均應力及峰值應力顯著低于 A 組,差異均有統計學意義(P<0.05);B、C 組間比較上述指標差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 1。

3 討論

涉及髖臼頂的壓縮骨折屬于關節內骨折,髖臼頂負重區殘存的關節面臺階超過 1 mm 時可使髖臼頂部最大壓力上升約 20%,超過 2 mm 可上升 50%,最終導致創傷性關節炎等一系列嚴重并發癥發生,對患者預后造成顯著影響[13]。因此,髖臼頂部發生骨折是行切開復位內固定術的絕對適應證,其治療的關鍵是充分解剖復位并堅強內固定[2, 14]。

有關髖臼頂壓縮骨折的損傷機制,Zhuang 等[6]及 Tosounidis 等[14]認為當下肢處于外展外旋位時,暴力由后下向前上方傳導,股骨頭猛烈撞擊髖臼頂部,導致髖臼頂部壓縮塌陷,在影像學檢查中表現為雙弧影。雖然 Zhuang 等[6]指出髖臼 1 點~2 點方位為壓縮骨折最常發生部位,但未明確髖臼的左、右側。參考 Berkebile 等[1]的研究及 Knight 等[7]的髖臼時鐘定位法,常發生壓縮塌陷的髖臼頂部部位應分別位于左、右側髖臼約 11 點和 1 點方位。本研究參照 Butterwick 等[15]有關髖臼頂壓縮骨折部位的描述,對骨折塌陷區進行精準定位,骨折模型可模擬臨床骨折情況,制備簡單,重復性好,提高了髖臼頂壓縮骨折模型的制備成功率,且骨折模型具有高度一致性,對今后此型骨折的生物力學研究具有一定參考意義。

近年來,髖臼頂壓縮骨折的復位多采用髂骨內板開窗法,有效解決了髖臼頂塌陷骨折復位困難及固定不良等問題[9, 16],但未見開窗具體部位的相關報道。本研究將開窗內板部位選定為 A、B、C 三點圍成的三角形區域,將開窗部位具體化,此三角形皮質骨位于髖臼頂壓縮塌陷區上方,利于骨折的復位與植骨,且操作簡便。針對排釘螺釘固定方法,Laflamme 等[10]報道僅利用 1 枚螺釘進行內固定,其內固定穩定性有待商榷。本研究中順行排釘螺釘固定組及逆行排釘螺釘固定組均使用 3 枚全螺紋螺釘,呈“排竹”樣,并排經過復位后的骨折塊上方,起到抵壓骨折塊的作用,內固定效果更加穩定。

每具標本均先進行 2 次載荷為 100 N 的預加載,可消除標本蠕變等的影響,使標本達到機械性與彈性的適應性平衡,提高實驗結果的準確性[12]。正常人體生理體質量約為 600 N,其中單側下肢約占 1/6[17],本研究中標本加載體位為倒置的單足站立體位,因此設定 500 N 為實驗加載載荷,使髖臼承受近似于單足站立位承受的實際負荷,減少了標本個體差異帶來的影響。設定試驗機以 10 N/s 的加載速率進行垂直加載,直至 500 N 并維持 2 min,在不破壞實驗所需較穩定的力學條件基礎上,避免因加載速率過慢及維持時間過短而致不能有效測量相關指標,使其達到最佳實驗效果[12]。

正常人體負重時,髖臼頂部的壓應力呈均勻分散狀態,并由負重中心向四周遞減[18]。當髖臼存在結構或骨性異常時,髖臼頂部負重面積將會明顯縮小,局部應力增大,如此種狀態長期存在,必將引起軟骨退行性改變,導致嚴重的創傷性關節炎發生[19]。因此,如何更有效地恢復髖臼頂負重區的接觸特性,成為評判髖臼骨折手術成功與否的標準之一[20]。本研究采用的雙葉型壓敏片技術,被認為是測量髖臼頂負重區接觸特性最理想的途徑[8]。針對關節面弧度及空間較大的髖臼,關節染色及壓力傳感器等方法有操作困難及實驗誤差大等缺點,而壓敏片技術可通過著色程度同時計算負重區面積及應力值,且可進行多點同步測量,提高了實驗結果的真實性與可靠性。

本研究結果顯示,對于髖臼頂壓縮骨折,即使給予充分解剖復位并堅強內固定,髖臼負重區接觸特性也未能恢復至正常范圍。這是由于螺釘或重建接骨板固定后,雖均會對股骨頭起到阻擋效應,但因螺釘及接骨板的彈性模量遠高于正常骨質,對股骨頭的阻擋效應過強,明顯降低了髖臼的形變能力,負重的髖關節不能獲得最大接觸面積的頭臼關系,繼而導致負重區平均應力及峰值應力升高。

但順行及逆行排釘螺釘固定同重建接骨板固定相比,能夠增加髖臼負重區負重面積,降低平均應力及峰值應力,可降低創傷性關節炎的發生率。因接骨板固定方式相對排釘固定方式距骨折塌陷區較遠,對髖臼頂形成加壓固定的作用較弱,未能有效防止骨折塊位移,而螺釘成“排竹”樣植入髖臼頂塌陷區上方,可直接對骨折塊形成抵壓作用,加之充分植骨,可有效避免骨折塊位移,從而增加頭臼接觸面積,降低了平均應力及峰值應力。順行排釘螺釘固定的髖臼負重區接觸特性與逆行排釘螺釘固定方式相似,差異無統計學意義。雖此兩種內固定方式均可通過單純的髂腹股溝入路完成,但逆行排釘螺釘固定方式的進釘點位于弓狀線中點,因其位置深在且真骨盆緣附近解剖學特點復雜,手術操作難度及風險較大,有損傷重要血管神經及臟器、螺釘植入髖臼等風險,術中應盡量避免。順行排釘螺釘固定方式可在透視下完成,由于其操作簡便、可縮短手術時間、降低手術創傷及出血量,在獲得滿意的內固定穩定性前提下,很大程度降低了手術風險,并達到術后早期行功能鍛煉的要求[10]。

綜上述,針對髖臼頂壓縮骨折,排釘螺釘固定方式優于單純接骨板固定方式,其中順行排釘螺釘固定為最佳內固定方式。但本研究的標本例數有限,加之為離體實驗,缺乏活體肌肉、韌帶、關節囊等軟組織的模擬設備,實驗結果可能產生偏倚,有待進一步研究完善。