引用本文: 徐帥, 梁彥, 朱震奇, 王凱豐, 劉海鷹. Prodisc-C 假體行全頸椎人工間盤置換術后十年以上隨訪遠期療效評估. 中國修復重建外科雜志, 2019, 33(4): 393-402. doi: 10.7507/1002-1892.201810109 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

全頸椎人工間盤置換術(total cervical disc replacement,TDR)作為一種代替頸前路椎間盤切除融合術(anterior cervical discectomy and fusion,ACDF)的術式,在治療頸椎間盤退變疾病(cervical disc degeneration disease,CDDD)方面,在過去十余年已被廣泛接受[1-3]。通過大量生物力學試驗,理論上認為 TDR 可以保留手術節段的活動度、減輕鄰近節段的應力[4-5]。但既往文獻報道的各種各樣人工間盤或多或少會出現一些并發癥,如異位骨化(heterotopic ossification,HO)[6]、鄰近節段退變(adjacent segment degeneration,ASD)[7]、假體移位等,可能會影響臨床療效[8]。

頸椎間盤假體 Prodisc-C(Synthes 公司,美國)作為最早問世的動態穩定裝置之一,已被證明在 TDR 術后短期和中期隨訪中療效確切[4, 9],但關于長期應用 Prodisc-C 假體療效評估的報道較少[10],而且術后遠期可能會增加上述影像學并發癥發生率。盡管有文獻報道并發癥可能不會顯著影響臨床療效,例如 HO 的出現并不會明確產生頸部僵硬或術后頸肩痛[5-6],但因缺乏遠期隨訪數據,針對 TDR 術后的影像學參數、并發癥及臨床療效仍存在研究價值,而目前 Prodisc-C 假體術后遠期的影像學和臨床結果仍不明確。因此,現回顧分析 2005 年 12 月—2008 年 4 月采用 Prodisc-C 假體行 TDR 治療的單節段至 3 節段 CDDD 患者隨訪 10 年以上臨床資料,評價該術式遠期臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 單節段至 3 節段 C3~7 頸椎間盤突出或退變患者,包括神經根型、脊髓型或混合型頸椎病;② 患者保守治療 6 個月無效;③ 行前路 TDR 手術患者,隨訪時間>10 年,隨訪資料完整。排除標準:① 存在重度小關節退變;② 存在后縱韌帶骨化;③ 手術節段失穩;④ 存在重度骨質疏松;⑤ 既往曾行頸椎手術者;⑥ 存在畸形、感染、炎癥和腫瘤等。2005 年 12 月—2008 年 4 月共 118 例患者符合選擇標準納入研究。本研究獲北京大學人民醫院醫學倫理委員會批準,患者均知情同意。

1.2 一般資料

本組男 66 例,女 52 例;年齡 25~62 歲,平均 46.8 歲。體質量指數 16.0~35.8 kg/m2,平均 24.6 kg/m2。診斷為神經根型頸椎病 38 例,脊髓型頸椎病 28 例,混合型頸椎病 52 例。病程 1~469 個月,平均 44.6 個月。手術節段:單節段 90 例,包括 C3、4 6 例、C4、5 12 例、C5、6 64 例、C6、7 8 例;連續雙節段 20 例,包括 C3~5 2 例、C4~6 13 例、C5~7 5 例;連續 3 節段 8 例,包括 C3~6 2 例、C4~7 6 例。

所有手術均由同一術者完成,均采用 Prodisc-C 假體行 TDR 手術治療。Prodisc-C 假體是由鈷鉻合金-超高分子量聚乙烯(UHMWPE)復合材料組成的限制性球窩關節假體[11]。該假體在靠近椎間盤中心位置有固定的旋轉中心,位于手術節段的下位椎體,可以提供不同的深度和高度組合[9]。上下方終板各有 1 根垂直龍骨,用于插入鄰近椎體提供即刻穩定性。本組共使用 154 個 Prodisc-C 假體。

1.3 療效評價指標

1.3.1 臨床療效評估

術前、術后 1 周和末次隨訪時采用疼痛視覺模擬評分(VAS)評價疼痛改善情況,取頸肩部和上肢評分平均值;頸椎功能障礙指數(NDI)評分評價患者頸部功能;日本骨科協會(JOA)評分評價患者神經功能狀態,并按以下公式計算 JOA 評分改善率:(術后 JOA 評分-術前 JOA 評分)/(17-術前 JOA 評分)×100%;并采用 Odom 分級評價整體滿意度,分為優、良、可、差 4 個等級[10]。此外,記錄翻修手術情況。

1.3.2 影像學指標

手術前后攝正側位和動力位 X 線片,術前行 CT 和 MRI 檢測。測量術前,術后 1 周、6 個月、1 年、2 年、5 年、10 年及末次隨訪時的以下指標:① 活動度(range of motion,ROM):于屈伸位 X 線片上測量,包括頸椎整體(C2~C7)、手術節段、上位鄰近節段(upper adjacent segment,UAS)和下位鄰近節段(lower adjacent segment,LAS)的 ROM;② 矢狀位前凸角:于側位 X 線片上測量,包括頸椎整體(C2~C7)和手術節段的前凸角,正值代表前凸,負值代表后凸;③ 椎間隙高度(intervertebral disc height,IDH):于側位 X 線片上測量 IDH(假體 2 個終板之間的距離)[11],包括手術節段、UAS 和 LAS 的 IDH。

同時于術后 1 周、6 個月、1 年、2 年、5 年、10 年及末次隨訪時在 X 線片上觀察有無以下情況發生:① 假體移位:冠狀位和矢狀位上平行于椎體終板滑動超過 3 mm[2, 12],包括冠狀面和矢狀面移位。② 假體下沉:與術后即刻相比,假體垂直于椎體終板下移超過 3 mm[12]。③ 假體松動:動力位 X 線片示假體與骨面對合不良,并且假體周圍有骨吸收現象,伴或不伴假體位置變化[13]。④ 假體鎖死/融合:有超過 50% 的骨小梁橋接并且無活動度(≤2°)[12]。⑤HO:根據 McAfee 等[14]分級系統分為 0 級至 4 級,0 級:無 HO;1 級:骨贅未侵入椎間隙;2 級:骨贅侵入椎間隙但不影響假體活動度;3 級:骨贅影響假體活動度;4 級,骨橋形成,假體被骨質包繞。0 級定義為無 HO,1~4 級均定義為發生 HO。⑥ASD:前縱韌帶骨化進行性加重、椎間隙塌陷超過 30% 并且前方骨橋形成[7],包括上位 ASD(upper ASD,UASD)和下位 ASD(lower ASD,LASD)。根據有無發生 HO 或 ASD 分組,比較患者 ROM。

1.4 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,手術前后各時間點間比較采用重復測量方差分析,兩兩比較采用配對 t 檢驗,兩組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;計數資料比較采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法;等級資料比較采用秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 臨床療效評價

術后患者均獲隨訪,隨訪時間 121~150 個月,平均 135.8 個月。隨訪期間無 1 例患者行翻修手術。術后 1 周及末次隨訪時 VAS 評分、NDI 評分、JOA 評分和 Odom 分級均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);其中末次隨訪時 VAS 評分和 NDI 評分較術后 1 周進一步改善,差異有統計學意義(P<0.05)。術后 1 周及末次隨訪時的 JOA 評分及改善率比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 1。

2.2 影像學指標

2.2.1 影像學測量

① ROM:頸椎 ROM 除術后 1 周、6 個月及 10 年較術前有所減小,差異有統計學意義(P<0.05)外,其余各時間點間頸椎 ROM 比較差異均無統計學意義(P>0.05)。手術節段 ROM 除術后 1 周和末次隨訪時較術前有所減小,差異有統計學意義(P<0.05)外,其余各時間點間手術節段 ROM 比較差異均無統計學意義(P>0.05)。UAS 和 LAS 的 ROM 術后各時間點間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 2。

)

Table2.

Comparison of imaging measurements at different time points before and after operation (

)

Table2.

Comparison of imaging measurements at different time points before and after operation ( )

)

② 矢狀位前凸角:手術前后各時間點頸椎矢狀位前凸角比較差異均無統計學意義(P>0.05)。術后各時間點手術節段矢狀位前凸角均大于術前,其中術后 1 周、6 個月、1 年、2 年的前凸角與術前比較差異有統計學意義(P<0.05);但術后 10 年及末次隨訪時與術前比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 2。末次隨訪時 33 個椎間盤(21.8%)出現節段后凸。

③ IDH:術后各時間點手術節段 IDH 均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);術后 6 個月及之后各時間點手術節段 IDH 較術后 1 周進一步改善,差異有統計學意義(P<0.05)。術后各時間點間 UAS 和 LAS 的 IDH 比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 2。

2.2.2 影像學并發癥

① 假體移位、下沉、松動:術后各時間點均未發生假體冠狀位移位、矢狀位移位、下沉和松動。以術后 1 周為基線(此時各參數均為 0),各時間點假體移位距離以及下沉距離與基線數據比較差異均有統計學意義(P<0.01);但術后 6 個月后各時間點間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 3。② 假體鎖死/融合:術后 1 周無假體鎖死表現;但術后 6 個月出現 3 例(1.9%)假體鎖死現象,且鎖死病例數逐漸增加,末次隨訪時達 16 例(10.4%),但與術后 6 個月比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 3。③ ASD:術后 1 周 UASD 和 LASD 發生率分別為 1.3%(2/154)和 2.6%(4/154),隨時間延長其發生率逐漸增加,各時間點間比較差異均有統計學意義(P<0.05)。進一步分析顯示,ASD 組患者術后各時間點手術節段 ROM 均小于無 ASD 組,但比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 3、4。④ HO:術后 1 周無手術節段出現 HO;而術后 6 個月有 58.4%(90/154)手術節段出現 HO,多數以低級別 HO 為主(49.4%),但有 3 例椎間隙出現了 4 級 HO;隨時間延長 HO 發生率逐漸增加,與術后 6 個月比較差異均有統計學意義(P<0.05)。進一步分析顯示,HO 組患者術后各時間點手術節段 ROM 均小于無 HO 組患者,其中術后 6 個月、2 年、5 年、10 年時兩組間比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表 3、5,圖 1。

)

Table4.

Comparison of operative segment ROM between ASD group and non-ASD group at different time points after operation (°,

)

Table4.

Comparison of operative segment ROM between ASD group and non-ASD group at different time points after operation (°,  )

)

)

Table5.

Comparison of operative segment ROM between HO group and non-HO group at different time points after operation (°,

)

Table5.

Comparison of operative segment ROM between HO group and non-HO group at different time points after operation (°,  )

)

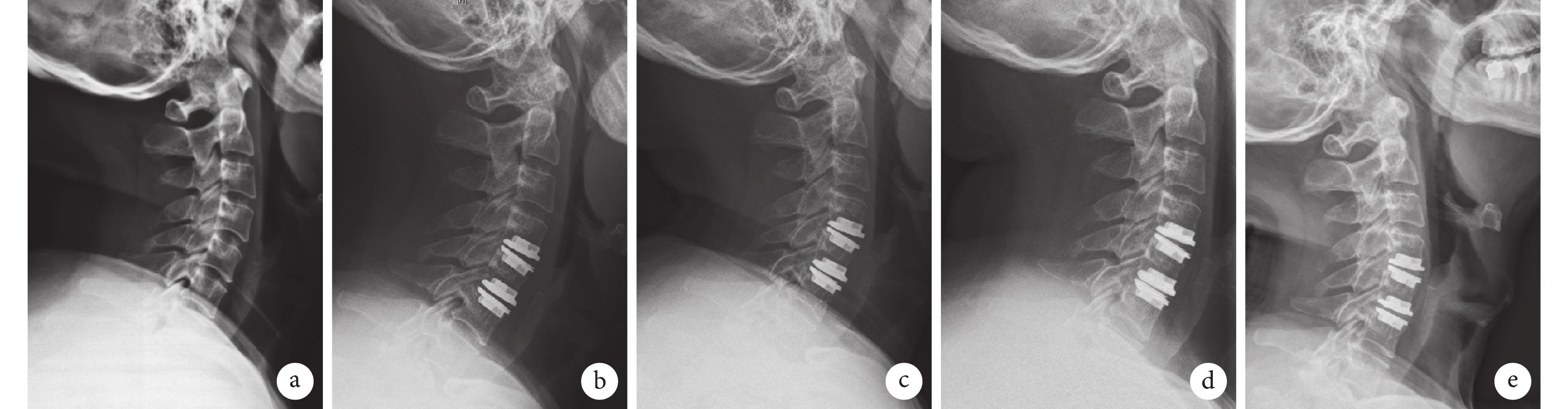

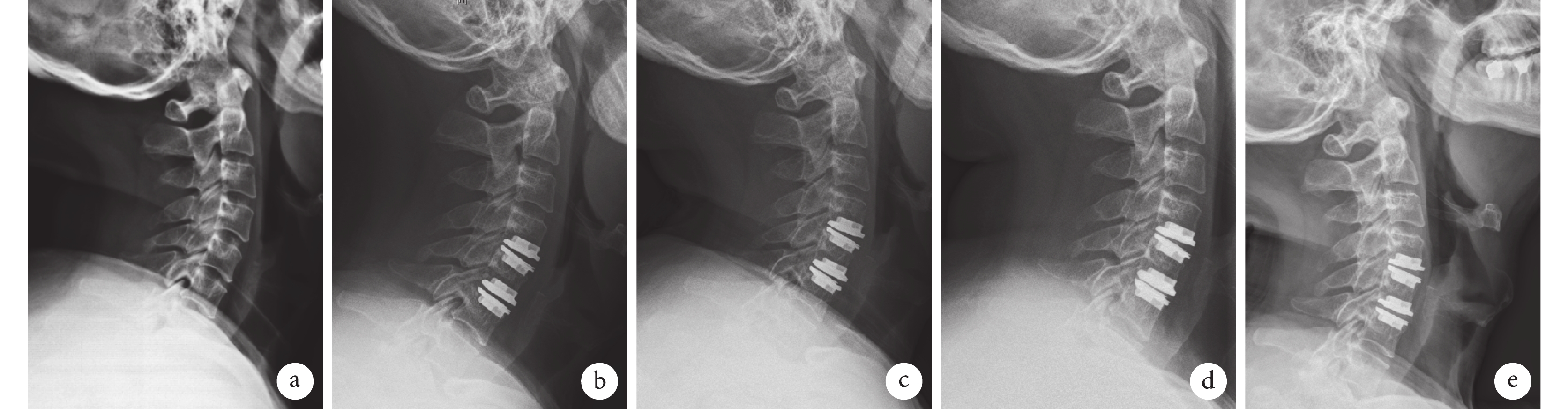

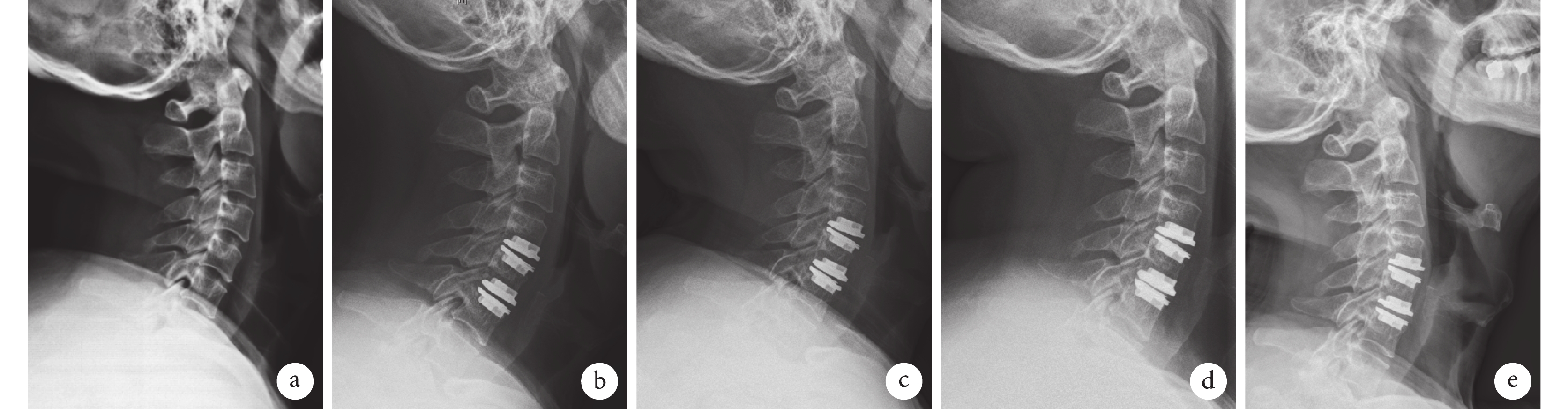

圖1

患者,男,55 歲,C4~6雙節段 CDDD 行 TDR 術后 HO 進展側位 X 線片

圖1

患者,男,55 歲,C4~6雙節段 CDDD 行 TDR 術后 HO 進展側位 X 線片

a. 術前;b. 術后即刻雙節段均未出現 HO;c. 術后 1 年雙節段均出現 1 級 HO;d. 術后 2 年雙節段均出現 2 級 HO;e. 術后 10 年 C4、5 為 3 級 HO,C5、6 為 4 級 HO,但患者臨床效果滿意

Figure1. Lateral X-ray films of postoperative HO progression of a 55-year-male patient with double-level (C4-6) CDDD after TDRa. Preoperation; b. No HO was found in both levels at immediate after operation; c. Both levels were of grade 1 of HO at 1 year after operation; d. Both levels were of grade 2 of HO at 2 years after operation; e. C4, 5 was of grade 3 of HO while C5, 6 was of grade 4 of HO at 10 years after operation, but satisfactory effectiveness was acquired

3 討論

自頸椎人工間盤出現,關于 TDR 治療 CDDD 的療效進行了不間斷研究。多數文獻報道與 ACDF 相比,TDR 同樣能夠獲得滿意的臨床療效[1-3]。一項關于采用 Prodisc-C 假體行 TDR 和 ACDF 的隨機對照試驗首次進行了為期 7 年的隨訪,證實 TDR 治療單節段 CDDD 是安全有效的,而且再手術率小于 ACDF[4]。但是關于 TDR 的遠期療效仍不明確,這造成了使用 TDR 治療 CDDD 的不確定性,致使術者在一定程度上傾向于采用相對經濟和療效確切的 ACDF[5, 15]。而關于使用 Mobi-C 假體、Prodisc-C 假體和 Prestige-LP 假體的系統綜述及 meta 分析均支持 TDR 手術療效更優的結論[16-17]。由于既往研究 TDR 療效的隨訪時間較短[10, 18],因此本研究開展了使用 Prodisc-C 假體行 TDR 長達 10 年以上的隨訪。結果顯示,盡管 TDR 存在或多或少的影像學并發癥,但自術后即刻至末次隨訪,臨床癥狀較術前均顯著改善。

3.1 影像學測量指標

TDR 的最終目的是通過長期維持手術節段 ROM 來減小 ASD 發生率[10]。關于 TDR 術后 24 個月隨訪表明,單節段 TDR 術后維持了手術節段和頸椎整體的 ROM[9];王巖等[19]研究了 TDR 術后 2 年頸椎整體(C3~7)ROM 平均為 42.8°。本研究中,末次隨訪時頸椎整體和手術節段 ROM 分別為(37.91±12.14)° 和(7.30±3.55)°,同既往文獻一致。然而,關于對鄰近節段避免出現過載的、“最適”手術節段的 ROM,尚無統一標準[8]。例如,Murrey 等[20]采用 Prodisc-C 假體行 TDR,術后 2 年隨訪手術節段平均 ROM 為 8.4°,其他影像學參數均處于正常范圍;而 Heller 等[21]報道使用 Bryan 假體手術節段 ROM 較 Murrey 等[20]降低約 2°(平均為 6.5°),但同樣獲得了滿意的影像學參數。因而無法對“較適合”手術節段 ROM 作出判斷。

在體研究和生物力學試驗均已證實,TDR 術后手術節段 ROM 會有所增加。DiAngelo 等[22]通過體外生物力學證實單節段 Prodisc-C 模型手術節段 ROM 為 13.1°;Lanman 等[23]報道雙節段使用 Prestige-LP 假體術后 84 個月,手術節段 ROM 均>6°。本研究中,除術后 1 周外,大部分隨訪時間點中頸椎和手術節段 ROM 較術前差異無統計學意義,與 Lanman 等結論一致。但是,手術節段 ROM 增加的臨床意義尚未明確,在理論上或許可以維持手術節段小關節活動,而避免發生自發融合[11]。本研究末次隨訪時,有 10.4% 椎間隙發生融合,但大多數節段活動度保留,且獲得滿意的臨床結局。另外,Zeng 等[10]通過 6 年的隨訪研究證實,使用 Prestige-LP 假體行 TDR 能夠保留中長期手術節段活動度,并避免鄰近節段活動度過度增加。本研究中鄰近節段 ROM 術后各隨訪時間點較術前差異無統計學意義,遠期鄰椎 ROM 維持滿意,與 Zeng 等得出的避免鄰近節段 ROM 過大是一致的。

頸椎曲度是 TDR 術后重要的影像學參數,有報道證實頸椎曲度維持或增加可以改善臨床療效[24-25]。Fong 等[26]認為采用 Bryan 假體行 TDR 術后手術節段后凸與終板變性存在正相關。既往文獻表明,使用 Bryan 假體行 TDR,在適當選擇患者和手術技術保證的前提下,可以恢復并維持手術節段前凸[27-28];而 Prodisc-C 假體基于球窩關節設計理念,或許更易恢復手術節段前凸[29]。本研究中與術前相比,手術節段術后 1 周前凸平均增加了 3.31°,但術后 10 年僅平均增加了 2.36°,并且末次隨訪時 20% 患者出現手術節段后凸。而頸椎整體前凸維持良好,至末次隨訪時仍無患者出現后凸。

IDH 與椎間盤退變、ROM 和矢狀位曲度密切相關[11]。Johnson 等[30]對有癥狀的 CDDD 患者研究發現,由于該節段 IDH 的丟失而出現了局部的后凸畸形。IDH 的恢復雖然很重要,但存在較大異質性,不同假體尺寸可影響術后的運動機能,而且假體尺寸的非連續性也不可能完全匹配生理間盤退變前的尺寸[31]。唯一一致的是,假體的試模高度為統一的 5 mm、6 mm 和 7 mm,但不足夠或不恰當的假體型號會增加畸形和假體移位的風險[32]。本研究術后手術節段 IDH 顯著增加,改善了 IDH 的丟失和不良事件的出現,并且 IDH 在隨訪期間基本保持穩定。UAS 和 LAS 的 IDH 術后未受明顯影響,提示手術節段 IDH 的適當重建甚至增加或許并不會影響鄰近節段。

3.2 影像學并發癥

假體移位在長期隨訪中的報道極少,Zhang 等[33]報道了 3 例患者(5.4%)假體向前移位 2~3 mm,但無相關臨床癥狀;Yang 等[5]進行系統綜述,得出假體移位為小概率事件,但在人工間盤的發生率要高于椎間融合器,但論證等級不高。本研究同樣顯示無假體移位出現,從該參數角度認為 TDR 是安全的。影像學結局與假體的運動學機能或動態穩定特性是相關的[8]。例如,非“龍骨”錨定的假體 Prodisc-Vivo,在設計上通過上下終板的 6 個倒齒提供初始穩定性。對于人口統計學相似的隊列,對比經典的“龍骨”錨定假體如 Kineflex-C 和 Prodisc-C,Prodisc-Vivo 更易出現假體移位[34]。當然,由于“龍骨”插入椎體需去除更多骨質,Prodisc-C 造成骨質劈裂的風險也相應增加[8, 35],但本研究中無骨質劈裂發生。對椎體后緣后縱韌帶的充分松解和適當位置的假體植入,或許在防止假體移位方面有重大意義[8]。假體下沉同樣在 TDR 中罕見,但證據等級較低。Zigler 等[2]對實施 TDR 的 209 例患者進行 5 年隨訪,發現僅有 1 例(0.5%)出現下沉;而 Coric 等[36]和 Zhang 等[33]均未發現下沉者。本研究同樣無假體下沉節段出現。

既往多數研究未提及假體松動,因此對其所產生的影響也是模棱兩可的結論[5]。Nabhan 等[37]研究顯示,TDR 術后 1 年患者無假體松動出現。Coric 等[36]和Philips 等[15]的臨床隨機對照研究分別報道了 TDR 術后有 0 例和 6 例(3.1%)假體松動發生,但與 ACDF 術后假體松動發生率比較差異無統計學意義。假體鎖死/融合在 TDR 患者中無系統報道,有文獻曾報道了假體完全融合,但例數較少[38]。根據既往文獻報道,幾乎所有鎖死/融合的人工間盤均為限制型或半限制型間盤[39]。而 Heary 等[40]首次報道了 1 例患者使用非限制型假體 Discover Disc 60 個月后出現鎖死/融合的現象,但患者臨床療效滿意。本研究假體鎖死/融合例數逐年增多,在末次隨訪時為 10.4%(16/154),低于Suchomel 等[25]報道的使用 Prodisc-C 假體術后 4 年融合率 18%,且所有出現鎖死/融合的患者均未主訴不適。Kraemer 等[7]對 ASD 的定義進行系統綜述,指出目前關于 ASD 的定義多達 7 種但均未達到共識。Coric 等[34]通過 X 線片從術前至末次隨訪時評價 ASD,將其分為無、輕度、中度、重度 4 個級別;而 Kellgren 等[38]通過 Kellgren-Lawrence 分級進行評價。其他文獻有通過鄰近節段再手術率來代替 ASD 發生率的報道,但均無法找到合適的影像學參數[5]。TDR 相對于 ACDF 的一大優勢在于可防止鄰近節段退變或鄰椎病[11],但短期隨訪發現兩者 ASD 發生率差異無統計學意義[38-39]。Coric 等[34]報道 ASD 從 TDR 術前的 52% 增加至術后 2 年的 62%,但 ASD 發生率與 ACDF 無差異;而關于 TDR(Prodisc-C)和 ACDF 7 年隨訪的隨機對照試驗顯示,ACDF 組鄰近節段再手術率高,提示 TDR 對鄰近節段有保護作用[4],隨著隨訪時間延長,TDR 相對于 ACDF 的優勢可能更加明顯。然而,關于 TDR 和 ACDF 術后發生 ASD 的論證等級較低,需要高質量文獻的支持[5]。本研究顯示 UAS 和 LAS 的 ASD 發生率隨時間延長均有所增加,但同期隨訪無明顯差異。本研究的 ASD 發生率與既往文獻報道基本一致,但由于 ASD 定義本身存在異質性且本研究并無 ACDF 作為對照組,因此該結論的論證強度并不高。

3 級和 4 級 HO 在臨床上意義較大,可以影響到單位節段 ROM 及功能,這違背了 TDR 手術的初衷[41]。有報道“龍骨”錨定的假體如 Prodisc-C 發生 HO 幾率更大,可能因其設計外形,使得在植入時要更多地破壞前方皮質骨,并且需要擴大植入床[8]。Yi 等[41]發現隨訪 12 個月后,使用 Prodisc-C 假體發生 HO 比例已高達 71.4%,而 Bryan 假體為 21.0%;但目前臨床療效和 HO 的分級以及發生率之間的相關性尚不明確。有報道術后 12 個月隨訪的 HO 發生率為 17.8%~72.3%(3 級和 4 級為 4.2%~23.1%),術后 24 個月 HO 發生率為 28.8%~78.5%(3 級和 4 級 HO 為 8.5%~32.3%)。本研究術后 1、2 年隨訪時 HO 發生率分別為 66.2% 和 70.1%,與既往報道相似[42-43],在術后第 1 年內 HO(66.2%)進展速度最快。本研究提示 4 級 HO 自術后 6 個月即出現,考慮“龍骨”錨定假體為重要因素,但末次隨訪時 HO 的發生率(88.3%)與 Suchomel 等[25]報道的術后 4 年 HO 發生率(88%)相比是可以接受的,并且較少患者出現與之相關的臨床癥狀。

3.3 臨床療效評價

大量研究已證實無論隨訪周期長短或假體類型相同與否,TDR 術后均取得滿意療效[12, 44-45]。本研究中,TDR 術后各時間點 NDI、JOA、VAS 評分和 Odom 分級較術前均有顯著提高。末次隨訪時仍存在 2 例 Odom 分級“差”者,此 2 例患者均伴有頸部不適而無上肢疼痛及功能減退,而且通過保守治療有所改善。因此,使用 Prodisc-C 假體行 TDR 在恢復神經功能和改善生活質量上是長期安全有效的。翻修手術致使患者出現軀體和經濟上的雙重負擔[46-47]。一項 7 年隨訪的成本效益分析顯示相對于 ACDF,TDR 或許能通過降低再手術率產生最終的經濟優勢[48]。TDR 相比于 ACDF 可以降低遠期翻修率,特別是在鄰近節段[12, 49]。Delamater 等[49]發現相比于 ACDF,術后 5 年 TDR 組再手術率更低,而 ACDF 較 TDR 的再手術率高達 5 倍,主要因假關節和鄰近節段病而進行翻修。Hisey 等[50]通過 48 個月隨訪的隨機對照研究顯示,TDR 術后翻修率僅為 0.6%,而 ACDF 組為 3.7%。本研究中,盡管末次隨訪時有 2 例療效“差”者,但無患者因內植物失敗或 ASD 行二次手術。

綜上述,通過對使用 Prodisc-C 假體行 TDR 術后遠期隨訪分析顯示,盡管術后遠期出現部分影像學并發癥,但術后臨床療效顯著提高。術后頸椎整體 ROM、矢狀位前凸角和手術節段 IDH 保持穩定,并且 TDR 對鄰近節段影像學參數影響較小。總之,TDR 在治療 CDDD 時可以提供有效和安全的遠期臨床結局。但本研究還存在一些不足:首先,本研究為單中心回顧性研究,缺少對照組,無法與 ACDF 比較得出證據等級更高的結論;其次,研究納入樣本量較小,還需進一步擴大樣本量進行研究;最后,本研究 HO 和 ASD 的診斷未借助 CT 或 MRI,而且由于對 ASD 的定義缺乏共識,使得關于 ASD 發生率的結論存在一定局限性。

全頸椎人工間盤置換術(total cervical disc replacement,TDR)作為一種代替頸前路椎間盤切除融合術(anterior cervical discectomy and fusion,ACDF)的術式,在治療頸椎間盤退變疾病(cervical disc degeneration disease,CDDD)方面,在過去十余年已被廣泛接受[1-3]。通過大量生物力學試驗,理論上認為 TDR 可以保留手術節段的活動度、減輕鄰近節段的應力[4-5]。但既往文獻報道的各種各樣人工間盤或多或少會出現一些并發癥,如異位骨化(heterotopic ossification,HO)[6]、鄰近節段退變(adjacent segment degeneration,ASD)[7]、假體移位等,可能會影響臨床療效[8]。

頸椎間盤假體 Prodisc-C(Synthes 公司,美國)作為最早問世的動態穩定裝置之一,已被證明在 TDR 術后短期和中期隨訪中療效確切[4, 9],但關于長期應用 Prodisc-C 假體療效評估的報道較少[10],而且術后遠期可能會增加上述影像學并發癥發生率。盡管有文獻報道并發癥可能不會顯著影響臨床療效,例如 HO 的出現并不會明確產生頸部僵硬或術后頸肩痛[5-6],但因缺乏遠期隨訪數據,針對 TDR 術后的影像學參數、并發癥及臨床療效仍存在研究價值,而目前 Prodisc-C 假體術后遠期的影像學和臨床結果仍不明確。因此,現回顧分析 2005 年 12 月—2008 年 4 月采用 Prodisc-C 假體行 TDR 治療的單節段至 3 節段 CDDD 患者隨訪 10 年以上臨床資料,評價該術式遠期臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 單節段至 3 節段 C3~7 頸椎間盤突出或退變患者,包括神經根型、脊髓型或混合型頸椎病;② 患者保守治療 6 個月無效;③ 行前路 TDR 手術患者,隨訪時間>10 年,隨訪資料完整。排除標準:① 存在重度小關節退變;② 存在后縱韌帶骨化;③ 手術節段失穩;④ 存在重度骨質疏松;⑤ 既往曾行頸椎手術者;⑥ 存在畸形、感染、炎癥和腫瘤等。2005 年 12 月—2008 年 4 月共 118 例患者符合選擇標準納入研究。本研究獲北京大學人民醫院醫學倫理委員會批準,患者均知情同意。

1.2 一般資料

本組男 66 例,女 52 例;年齡 25~62 歲,平均 46.8 歲。體質量指數 16.0~35.8 kg/m2,平均 24.6 kg/m2。診斷為神經根型頸椎病 38 例,脊髓型頸椎病 28 例,混合型頸椎病 52 例。病程 1~469 個月,平均 44.6 個月。手術節段:單節段 90 例,包括 C3、4 6 例、C4、5 12 例、C5、6 64 例、C6、7 8 例;連續雙節段 20 例,包括 C3~5 2 例、C4~6 13 例、C5~7 5 例;連續 3 節段 8 例,包括 C3~6 2 例、C4~7 6 例。

所有手術均由同一術者完成,均采用 Prodisc-C 假體行 TDR 手術治療。Prodisc-C 假體是由鈷鉻合金-超高分子量聚乙烯(UHMWPE)復合材料組成的限制性球窩關節假體[11]。該假體在靠近椎間盤中心位置有固定的旋轉中心,位于手術節段的下位椎體,可以提供不同的深度和高度組合[9]。上下方終板各有 1 根垂直龍骨,用于插入鄰近椎體提供即刻穩定性。本組共使用 154 個 Prodisc-C 假體。

1.3 療效評價指標

1.3.1 臨床療效評估

術前、術后 1 周和末次隨訪時采用疼痛視覺模擬評分(VAS)評價疼痛改善情況,取頸肩部和上肢評分平均值;頸椎功能障礙指數(NDI)評分評價患者頸部功能;日本骨科協會(JOA)評分評價患者神經功能狀態,并按以下公式計算 JOA 評分改善率:(術后 JOA 評分-術前 JOA 評分)/(17-術前 JOA 評分)×100%;并采用 Odom 分級評價整體滿意度,分為優、良、可、差 4 個等級[10]。此外,記錄翻修手術情況。

1.3.2 影像學指標

手術前后攝正側位和動力位 X 線片,術前行 CT 和 MRI 檢測。測量術前,術后 1 周、6 個月、1 年、2 年、5 年、10 年及末次隨訪時的以下指標:① 活動度(range of motion,ROM):于屈伸位 X 線片上測量,包括頸椎整體(C2~C7)、手術節段、上位鄰近節段(upper adjacent segment,UAS)和下位鄰近節段(lower adjacent segment,LAS)的 ROM;② 矢狀位前凸角:于側位 X 線片上測量,包括頸椎整體(C2~C7)和手術節段的前凸角,正值代表前凸,負值代表后凸;③ 椎間隙高度(intervertebral disc height,IDH):于側位 X 線片上測量 IDH(假體 2 個終板之間的距離)[11],包括手術節段、UAS 和 LAS 的 IDH。

同時于術后 1 周、6 個月、1 年、2 年、5 年、10 年及末次隨訪時在 X 線片上觀察有無以下情況發生:① 假體移位:冠狀位和矢狀位上平行于椎體終板滑動超過 3 mm[2, 12],包括冠狀面和矢狀面移位。② 假體下沉:與術后即刻相比,假體垂直于椎體終板下移超過 3 mm[12]。③ 假體松動:動力位 X 線片示假體與骨面對合不良,并且假體周圍有骨吸收現象,伴或不伴假體位置變化[13]。④ 假體鎖死/融合:有超過 50% 的骨小梁橋接并且無活動度(≤2°)[12]。⑤HO:根據 McAfee 等[14]分級系統分為 0 級至 4 級,0 級:無 HO;1 級:骨贅未侵入椎間隙;2 級:骨贅侵入椎間隙但不影響假體活動度;3 級:骨贅影響假體活動度;4 級,骨橋形成,假體被骨質包繞。0 級定義為無 HO,1~4 級均定義為發生 HO。⑥ASD:前縱韌帶骨化進行性加重、椎間隙塌陷超過 30% 并且前方骨橋形成[7],包括上位 ASD(upper ASD,UASD)和下位 ASD(lower ASD,LASD)。根據有無發生 HO 或 ASD 分組,比較患者 ROM。

1.4 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,手術前后各時間點間比較采用重復測量方差分析,兩兩比較采用配對 t 檢驗,兩組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;計數資料比較采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法;等級資料比較采用秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 臨床療效評價

術后患者均獲隨訪,隨訪時間 121~150 個月,平均 135.8 個月。隨訪期間無 1 例患者行翻修手術。術后 1 周及末次隨訪時 VAS 評分、NDI 評分、JOA 評分和 Odom 分級均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);其中末次隨訪時 VAS 評分和 NDI 評分較術后 1 周進一步改善,差異有統計學意義(P<0.05)。術后 1 周及末次隨訪時的 JOA 評分及改善率比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 1。

2.2 影像學指標

2.2.1 影像學測量

① ROM:頸椎 ROM 除術后 1 周、6 個月及 10 年較術前有所減小,差異有統計學意義(P<0.05)外,其余各時間點間頸椎 ROM 比較差異均無統計學意義(P>0.05)。手術節段 ROM 除術后 1 周和末次隨訪時較術前有所減小,差異有統計學意義(P<0.05)外,其余各時間點間手術節段 ROM 比較差異均無統計學意義(P>0.05)。UAS 和 LAS 的 ROM 術后各時間點間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 2。

)

Table2.

Comparison of imaging measurements at different time points before and after operation (

)

Table2.

Comparison of imaging measurements at different time points before and after operation ( )

)

② 矢狀位前凸角:手術前后各時間點頸椎矢狀位前凸角比較差異均無統計學意義(P>0.05)。術后各時間點手術節段矢狀位前凸角均大于術前,其中術后 1 周、6 個月、1 年、2 年的前凸角與術前比較差異有統計學意義(P<0.05);但術后 10 年及末次隨訪時與術前比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 2。末次隨訪時 33 個椎間盤(21.8%)出現節段后凸。

③ IDH:術后各時間點手術節段 IDH 均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);術后 6 個月及之后各時間點手術節段 IDH 較術后 1 周進一步改善,差異有統計學意義(P<0.05)。術后各時間點間 UAS 和 LAS 的 IDH 比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 2。

2.2.2 影像學并發癥

① 假體移位、下沉、松動:術后各時間點均未發生假體冠狀位移位、矢狀位移位、下沉和松動。以術后 1 周為基線(此時各參數均為 0),各時間點假體移位距離以及下沉距離與基線數據比較差異均有統計學意義(P<0.01);但術后 6 個月后各時間點間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 3。② 假體鎖死/融合:術后 1 周無假體鎖死表現;但術后 6 個月出現 3 例(1.9%)假體鎖死現象,且鎖死病例數逐漸增加,末次隨訪時達 16 例(10.4%),但與術后 6 個月比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 3。③ ASD:術后 1 周 UASD 和 LASD 發生率分別為 1.3%(2/154)和 2.6%(4/154),隨時間延長其發生率逐漸增加,各時間點間比較差異均有統計學意義(P<0.05)。進一步分析顯示,ASD 組患者術后各時間點手術節段 ROM 均小于無 ASD 組,但比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 3、4。④ HO:術后 1 周無手術節段出現 HO;而術后 6 個月有 58.4%(90/154)手術節段出現 HO,多數以低級別 HO 為主(49.4%),但有 3 例椎間隙出現了 4 級 HO;隨時間延長 HO 發生率逐漸增加,與術后 6 個月比較差異均有統計學意義(P<0.05)。進一步分析顯示,HO 組患者術后各時間點手術節段 ROM 均小于無 HO 組患者,其中術后 6 個月、2 年、5 年、10 年時兩組間比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表 3、5,圖 1。

)

Table4.

Comparison of operative segment ROM between ASD group and non-ASD group at different time points after operation (°,

)

Table4.

Comparison of operative segment ROM between ASD group and non-ASD group at different time points after operation (°,  )

)

)

Table5.

Comparison of operative segment ROM between HO group and non-HO group at different time points after operation (°,

)

Table5.

Comparison of operative segment ROM between HO group and non-HO group at different time points after operation (°,  )

)

圖1

患者,男,55 歲,C4~6雙節段 CDDD 行 TDR 術后 HO 進展側位 X 線片

圖1

患者,男,55 歲,C4~6雙節段 CDDD 行 TDR 術后 HO 進展側位 X 線片

a. 術前;b. 術后即刻雙節段均未出現 HO;c. 術后 1 年雙節段均出現 1 級 HO;d. 術后 2 年雙節段均出現 2 級 HO;e. 術后 10 年 C4、5 為 3 級 HO,C5、6 為 4 級 HO,但患者臨床效果滿意

Figure1. Lateral X-ray films of postoperative HO progression of a 55-year-male patient with double-level (C4-6) CDDD after TDRa. Preoperation; b. No HO was found in both levels at immediate after operation; c. Both levels were of grade 1 of HO at 1 year after operation; d. Both levels were of grade 2 of HO at 2 years after operation; e. C4, 5 was of grade 3 of HO while C5, 6 was of grade 4 of HO at 10 years after operation, but satisfactory effectiveness was acquired

3 討論

自頸椎人工間盤出現,關于 TDR 治療 CDDD 的療效進行了不間斷研究。多數文獻報道與 ACDF 相比,TDR 同樣能夠獲得滿意的臨床療效[1-3]。一項關于采用 Prodisc-C 假體行 TDR 和 ACDF 的隨機對照試驗首次進行了為期 7 年的隨訪,證實 TDR 治療單節段 CDDD 是安全有效的,而且再手術率小于 ACDF[4]。但是關于 TDR 的遠期療效仍不明確,這造成了使用 TDR 治療 CDDD 的不確定性,致使術者在一定程度上傾向于采用相對經濟和療效確切的 ACDF[5, 15]。而關于使用 Mobi-C 假體、Prodisc-C 假體和 Prestige-LP 假體的系統綜述及 meta 分析均支持 TDR 手術療效更優的結論[16-17]。由于既往研究 TDR 療效的隨訪時間較短[10, 18],因此本研究開展了使用 Prodisc-C 假體行 TDR 長達 10 年以上的隨訪。結果顯示,盡管 TDR 存在或多或少的影像學并發癥,但自術后即刻至末次隨訪,臨床癥狀較術前均顯著改善。

3.1 影像學測量指標

TDR 的最終目的是通過長期維持手術節段 ROM 來減小 ASD 發生率[10]。關于 TDR 術后 24 個月隨訪表明,單節段 TDR 術后維持了手術節段和頸椎整體的 ROM[9];王巖等[19]研究了 TDR 術后 2 年頸椎整體(C3~7)ROM 平均為 42.8°。本研究中,末次隨訪時頸椎整體和手術節段 ROM 分別為(37.91±12.14)° 和(7.30±3.55)°,同既往文獻一致。然而,關于對鄰近節段避免出現過載的、“最適”手術節段的 ROM,尚無統一標準[8]。例如,Murrey 等[20]采用 Prodisc-C 假體行 TDR,術后 2 年隨訪手術節段平均 ROM 為 8.4°,其他影像學參數均處于正常范圍;而 Heller 等[21]報道使用 Bryan 假體手術節段 ROM 較 Murrey 等[20]降低約 2°(平均為 6.5°),但同樣獲得了滿意的影像學參數。因而無法對“較適合”手術節段 ROM 作出判斷。

在體研究和生物力學試驗均已證實,TDR 術后手術節段 ROM 會有所增加。DiAngelo 等[22]通過體外生物力學證實單節段 Prodisc-C 模型手術節段 ROM 為 13.1°;Lanman 等[23]報道雙節段使用 Prestige-LP 假體術后 84 個月,手術節段 ROM 均>6°。本研究中,除術后 1 周外,大部分隨訪時間點中頸椎和手術節段 ROM 較術前差異無統計學意義,與 Lanman 等結論一致。但是,手術節段 ROM 增加的臨床意義尚未明確,在理論上或許可以維持手術節段小關節活動,而避免發生自發融合[11]。本研究末次隨訪時,有 10.4% 椎間隙發生融合,但大多數節段活動度保留,且獲得滿意的臨床結局。另外,Zeng 等[10]通過 6 年的隨訪研究證實,使用 Prestige-LP 假體行 TDR 能夠保留中長期手術節段活動度,并避免鄰近節段活動度過度增加。本研究中鄰近節段 ROM 術后各隨訪時間點較術前差異無統計學意義,遠期鄰椎 ROM 維持滿意,與 Zeng 等得出的避免鄰近節段 ROM 過大是一致的。

頸椎曲度是 TDR 術后重要的影像學參數,有報道證實頸椎曲度維持或增加可以改善臨床療效[24-25]。Fong 等[26]認為采用 Bryan 假體行 TDR 術后手術節段后凸與終板變性存在正相關。既往文獻表明,使用 Bryan 假體行 TDR,在適當選擇患者和手術技術保證的前提下,可以恢復并維持手術節段前凸[27-28];而 Prodisc-C 假體基于球窩關節設計理念,或許更易恢復手術節段前凸[29]。本研究中與術前相比,手術節段術后 1 周前凸平均增加了 3.31°,但術后 10 年僅平均增加了 2.36°,并且末次隨訪時 20% 患者出現手術節段后凸。而頸椎整體前凸維持良好,至末次隨訪時仍無患者出現后凸。

IDH 與椎間盤退變、ROM 和矢狀位曲度密切相關[11]。Johnson 等[30]對有癥狀的 CDDD 患者研究發現,由于該節段 IDH 的丟失而出現了局部的后凸畸形。IDH 的恢復雖然很重要,但存在較大異質性,不同假體尺寸可影響術后的運動機能,而且假體尺寸的非連續性也不可能完全匹配生理間盤退變前的尺寸[31]。唯一一致的是,假體的試模高度為統一的 5 mm、6 mm 和 7 mm,但不足夠或不恰當的假體型號會增加畸形和假體移位的風險[32]。本研究術后手術節段 IDH 顯著增加,改善了 IDH 的丟失和不良事件的出現,并且 IDH 在隨訪期間基本保持穩定。UAS 和 LAS 的 IDH 術后未受明顯影響,提示手術節段 IDH 的適當重建甚至增加或許并不會影響鄰近節段。

3.2 影像學并發癥

假體移位在長期隨訪中的報道極少,Zhang 等[33]報道了 3 例患者(5.4%)假體向前移位 2~3 mm,但無相關臨床癥狀;Yang 等[5]進行系統綜述,得出假體移位為小概率事件,但在人工間盤的發生率要高于椎間融合器,但論證等級不高。本研究同樣顯示無假體移位出現,從該參數角度認為 TDR 是安全的。影像學結局與假體的運動學機能或動態穩定特性是相關的[8]。例如,非“龍骨”錨定的假體 Prodisc-Vivo,在設計上通過上下終板的 6 個倒齒提供初始穩定性。對于人口統計學相似的隊列,對比經典的“龍骨”錨定假體如 Kineflex-C 和 Prodisc-C,Prodisc-Vivo 更易出現假體移位[34]。當然,由于“龍骨”插入椎體需去除更多骨質,Prodisc-C 造成骨質劈裂的風險也相應增加[8, 35],但本研究中無骨質劈裂發生。對椎體后緣后縱韌帶的充分松解和適當位置的假體植入,或許在防止假體移位方面有重大意義[8]。假體下沉同樣在 TDR 中罕見,但證據等級較低。Zigler 等[2]對實施 TDR 的 209 例患者進行 5 年隨訪,發現僅有 1 例(0.5%)出現下沉;而 Coric 等[36]和 Zhang 等[33]均未發現下沉者。本研究同樣無假體下沉節段出現。

既往多數研究未提及假體松動,因此對其所產生的影響也是模棱兩可的結論[5]。Nabhan 等[37]研究顯示,TDR 術后 1 年患者無假體松動出現。Coric 等[36]和Philips 等[15]的臨床隨機對照研究分別報道了 TDR 術后有 0 例和 6 例(3.1%)假體松動發生,但與 ACDF 術后假體松動發生率比較差異無統計學意義。假體鎖死/融合在 TDR 患者中無系統報道,有文獻曾報道了假體完全融合,但例數較少[38]。根據既往文獻報道,幾乎所有鎖死/融合的人工間盤均為限制型或半限制型間盤[39]。而 Heary 等[40]首次報道了 1 例患者使用非限制型假體 Discover Disc 60 個月后出現鎖死/融合的現象,但患者臨床療效滿意。本研究假體鎖死/融合例數逐年增多,在末次隨訪時為 10.4%(16/154),低于Suchomel 等[25]報道的使用 Prodisc-C 假體術后 4 年融合率 18%,且所有出現鎖死/融合的患者均未主訴不適。Kraemer 等[7]對 ASD 的定義進行系統綜述,指出目前關于 ASD 的定義多達 7 種但均未達到共識。Coric 等[34]通過 X 線片從術前至末次隨訪時評價 ASD,將其分為無、輕度、中度、重度 4 個級別;而 Kellgren 等[38]通過 Kellgren-Lawrence 分級進行評價。其他文獻有通過鄰近節段再手術率來代替 ASD 發生率的報道,但均無法找到合適的影像學參數[5]。TDR 相對于 ACDF 的一大優勢在于可防止鄰近節段退變或鄰椎病[11],但短期隨訪發現兩者 ASD 發生率差異無統計學意義[38-39]。Coric 等[34]報道 ASD 從 TDR 術前的 52% 增加至術后 2 年的 62%,但 ASD 發生率與 ACDF 無差異;而關于 TDR(Prodisc-C)和 ACDF 7 年隨訪的隨機對照試驗顯示,ACDF 組鄰近節段再手術率高,提示 TDR 對鄰近節段有保護作用[4],隨著隨訪時間延長,TDR 相對于 ACDF 的優勢可能更加明顯。然而,關于 TDR 和 ACDF 術后發生 ASD 的論證等級較低,需要高質量文獻的支持[5]。本研究顯示 UAS 和 LAS 的 ASD 發生率隨時間延長均有所增加,但同期隨訪無明顯差異。本研究的 ASD 發生率與既往文獻報道基本一致,但由于 ASD 定義本身存在異質性且本研究并無 ACDF 作為對照組,因此該結論的論證強度并不高。

3 級和 4 級 HO 在臨床上意義較大,可以影響到單位節段 ROM 及功能,這違背了 TDR 手術的初衷[41]。有報道“龍骨”錨定的假體如 Prodisc-C 發生 HO 幾率更大,可能因其設計外形,使得在植入時要更多地破壞前方皮質骨,并且需要擴大植入床[8]。Yi 等[41]發現隨訪 12 個月后,使用 Prodisc-C 假體發生 HO 比例已高達 71.4%,而 Bryan 假體為 21.0%;但目前臨床療效和 HO 的分級以及發生率之間的相關性尚不明確。有報道術后 12 個月隨訪的 HO 發生率為 17.8%~72.3%(3 級和 4 級為 4.2%~23.1%),術后 24 個月 HO 發生率為 28.8%~78.5%(3 級和 4 級 HO 為 8.5%~32.3%)。本研究術后 1、2 年隨訪時 HO 發生率分別為 66.2% 和 70.1%,與既往報道相似[42-43],在術后第 1 年內 HO(66.2%)進展速度最快。本研究提示 4 級 HO 自術后 6 個月即出現,考慮“龍骨”錨定假體為重要因素,但末次隨訪時 HO 的發生率(88.3%)與 Suchomel 等[25]報道的術后 4 年 HO 發生率(88%)相比是可以接受的,并且較少患者出現與之相關的臨床癥狀。

3.3 臨床療效評價

大量研究已證實無論隨訪周期長短或假體類型相同與否,TDR 術后均取得滿意療效[12, 44-45]。本研究中,TDR 術后各時間點 NDI、JOA、VAS 評分和 Odom 分級較術前均有顯著提高。末次隨訪時仍存在 2 例 Odom 分級“差”者,此 2 例患者均伴有頸部不適而無上肢疼痛及功能減退,而且通過保守治療有所改善。因此,使用 Prodisc-C 假體行 TDR 在恢復神經功能和改善生活質量上是長期安全有效的。翻修手術致使患者出現軀體和經濟上的雙重負擔[46-47]。一項 7 年隨訪的成本效益分析顯示相對于 ACDF,TDR 或許能通過降低再手術率產生最終的經濟優勢[48]。TDR 相比于 ACDF 可以降低遠期翻修率,特別是在鄰近節段[12, 49]。Delamater 等[49]發現相比于 ACDF,術后 5 年 TDR 組再手術率更低,而 ACDF 較 TDR 的再手術率高達 5 倍,主要因假關節和鄰近節段病而進行翻修。Hisey 等[50]通過 48 個月隨訪的隨機對照研究顯示,TDR 術后翻修率僅為 0.6%,而 ACDF 組為 3.7%。本研究中,盡管末次隨訪時有 2 例療效“差”者,但無患者因內植物失敗或 ASD 行二次手術。

綜上述,通過對使用 Prodisc-C 假體行 TDR 術后遠期隨訪分析顯示,盡管術后遠期出現部分影像學并發癥,但術后臨床療效顯著提高。術后頸椎整體 ROM、矢狀位前凸角和手術節段 IDH 保持穩定,并且 TDR 對鄰近節段影像學參數影響較小。總之,TDR 在治療 CDDD 時可以提供有效和安全的遠期臨床結局。但本研究還存在一些不足:首先,本研究為單中心回顧性研究,缺少對照組,無法與 ACDF 比較得出證據等級更高的結論;其次,研究納入樣本量較小,還需進一步擴大樣本量進行研究;最后,本研究 HO 和 ASD 的診斷未借助 CT 或 MRI,而且由于對 ASD 的定義缺乏共識,使得關于 ASD 發生率的結論存在一定局限性。