引用本文: 黎凡, 陳亦陽, 鄔文莉, 羅冬元, 劉佳玉, 郝建鎖, 王洪濤. Furlow 腭成形術治療腭裂術后腭咽閉合不全的臨床療效. 中國修復重建外科雜志, 2019, 33(5): 595-600. doi: 10.7507/1002-1892.201811043 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

先天性腭裂的整復除了關閉裂隙恢復外形,更重要的是恢復正常腭咽閉合功能,因為腭咽閉合是獲得正常語音的基礎。所以,對于腭裂術后腭咽閉合不全(velopharyngeal insufficiency,VPI),準確選擇二期手術方式具有重要意義。影響腭咽閉合功能恢復的因素主要有軟腭長度、運動功能及位置狀態,鼻、腭咽部深度及咽后壁寬度,咽后壁和咽側壁運動情況等[1]。2015 年 8 月—2017 年 1 月,我們采用 Furlow 腭成形術治療 48 例腭裂術后 VPI 患者。現回顧患者臨床資料,比較手術前后腭總長度、軟腭長度、咽腔深度及腭咽弓寬度變化,探討 Furlow 腭成形術在腭裂術后 VPI 整復中的應用價值。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 腭裂一期手術后 1 年以上,能順利配合完成鼻聲反射、頭顱定位側位 X 線片及語音評估的患者;② 術后復查無復裂及穿孔者;③ 評估前 1 周內無上呼吸道感染;④ 平時睡眠無明顯打鼾、無張口呼吸者。排除標準:① 綜合征型腭裂(如合并小下頜的皮羅序列征等)及先天性 VPI(如腭-心-面綜合征);② 鼻咽部檢查顯示增殖體肥大者。本研究通過廣州市婦女兒童醫療中心醫學倫理委員會批準。

1.2 一般資料

本組男 29 例,女 19 例;年齡 4~17 歲,平均 6.1 歲。不完全性腭裂 16 例,完全性腭裂 32 例;軟腭裂 16 例,軟硬腭裂 32 例。腭裂手術至本次手術時間為 3~13 年,平均 5.9 年。所有患者均由同一名語音師完成語音評估,均符合 VPI 診斷。患者均伴有明顯過高鼻音,且鼻漏氣明顯。入院后均攝頭顱定位側位 X 線片,提示發元音 /i:/ 時矢狀位軟腭上抬時,膝狀位點與咽后壁水平距離>4 mm;電子鼻咽纖維內窺鏡評估腭咽閉合程度[2]均為 Ⅲ 級。

1.3 手術方法

本組均在靜脈復合氣管插管吸入麻醉下手術。以軟腭區軟腭中線為軸,在其兩側設計 Z 形瓣(一側黏膜肌瓣,對側黏膜瓣),口腔側和鼻腔側 Z 形瓣方向相反。組織瓣切開剝離松解后,先將鼻腔側黏膜肌瓣和黏膜瓣轉位縫合,松解鼻腔側及口腔側黏膜肌瓣附著的腭帆提肌肌束,將兩側肌束中線水平對位縫合重建肌環吊帶;再將口腔側黏膜肌瓣和黏膜瓣轉位縫合。所有患者均附加兩側鼻咽側切口,在翼鉤表面作為前界向后延伸作縱切口,暴露翼內板表面,貼骨面翻開剝離鼻咽側黏膜,向咽側壁潛行剝離延伸,并往鼻咽頂中線松解。本組均未行減張切口。縫合腭帆提肌肌束后靜脈推注地塞米松溶液,以保證術后氣道通暢,減少水腫壓迫可能。術后囑患者注意保護局部術口及加強清潔護理,全流質飲食 3 周。術后 1 個月開始系統吹氣球、吹水泡訓練。

1.4 療效評價指標

記錄手術時間、術中出血量。手術開始前及術畢時由術者測量以下指標:腭總長度(上中切牙鄰接點至懸雍垂尖端距離)、軟腭長度(硬腭后緣連線中點至懸雍垂尖端距離)、咽腔深度(軟腭后份 1/3 中點至咽后壁垂直距離)、咽腭弓寬度(兩側咽腭弓橫向水平距離),并計算上述指標手術前后差值。術前及術后 3 個月均由同一名語音師完成語音評估,臨床評估分為腭咽閉合完全(velopharyngeal competence,VPC)、邊緣性腭咽閉合(marginal velopharyngeal inadequacy,MVPI)、VPI;其中,存在中重度高鼻音和鼻漏氣者判定為 VPI[3]。

術前及術后 3 個月攝頭顱定位側位 X 線片。根據發元音/i:/時軟腭上抬后與咽后壁貼合接觸情況,分為完全接觸(軟腭上抬與咽后壁呈膝狀完全貼合接觸)、點接觸(軟腭上抬與咽后壁呈點狀接觸)及無接觸(軟腭上抬與咽后壁完全無貼合)。

電子鼻咽纖維內窺鏡檢查:鼻咽纖維內窺鏡自中鼻道進入鼻咽腔,顯示腭平面水平鼻咽腔 4 個邊界,記錄發元音 /i:/ 時其軟腭、咽后壁及雙側咽側壁的形態及其運動狀態,評估腭咽閉合程度。評估標準[2]:Ⅰ 級,發元音 /i:/ 時腭咽部完全接觸;Ⅱ 級,腭咽間隙很小,接近閉合或偶有完全性閉合,閉合面積達靜態面積 90% 以上;Ⅲ 級,殘留較明顯圓、半圓、月牙形、三角形及多角形空隙,閉合面積未達到靜態面積 90%。

1.5 統計學方法

采用 SPSS19.0 統計軟件進行分析。數據以均數(最小值~最大值)表示。手術前后腭總長度、軟腭長度、咽腔深度及咽腭弓寬度比較采用 Wilcoxon 秩和檢驗,腭總長度、軟腭長度、咽腔深度及咽腭弓寬度手術前后差值的相關性采用 Spearman 分析。將患者根據軟腭及咽后壁接觸程度分為完全接觸、點接觸及無接觸 3 組,以及按腭咽閉合功能分為 VPC、MVPI、VPI 3 組;組間腭總長度、軟腭長度、咽腔深度及咽腭弓寬度手術前后差值比較采用 Kruskal Wallis 秩和檢驗。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 總體結果

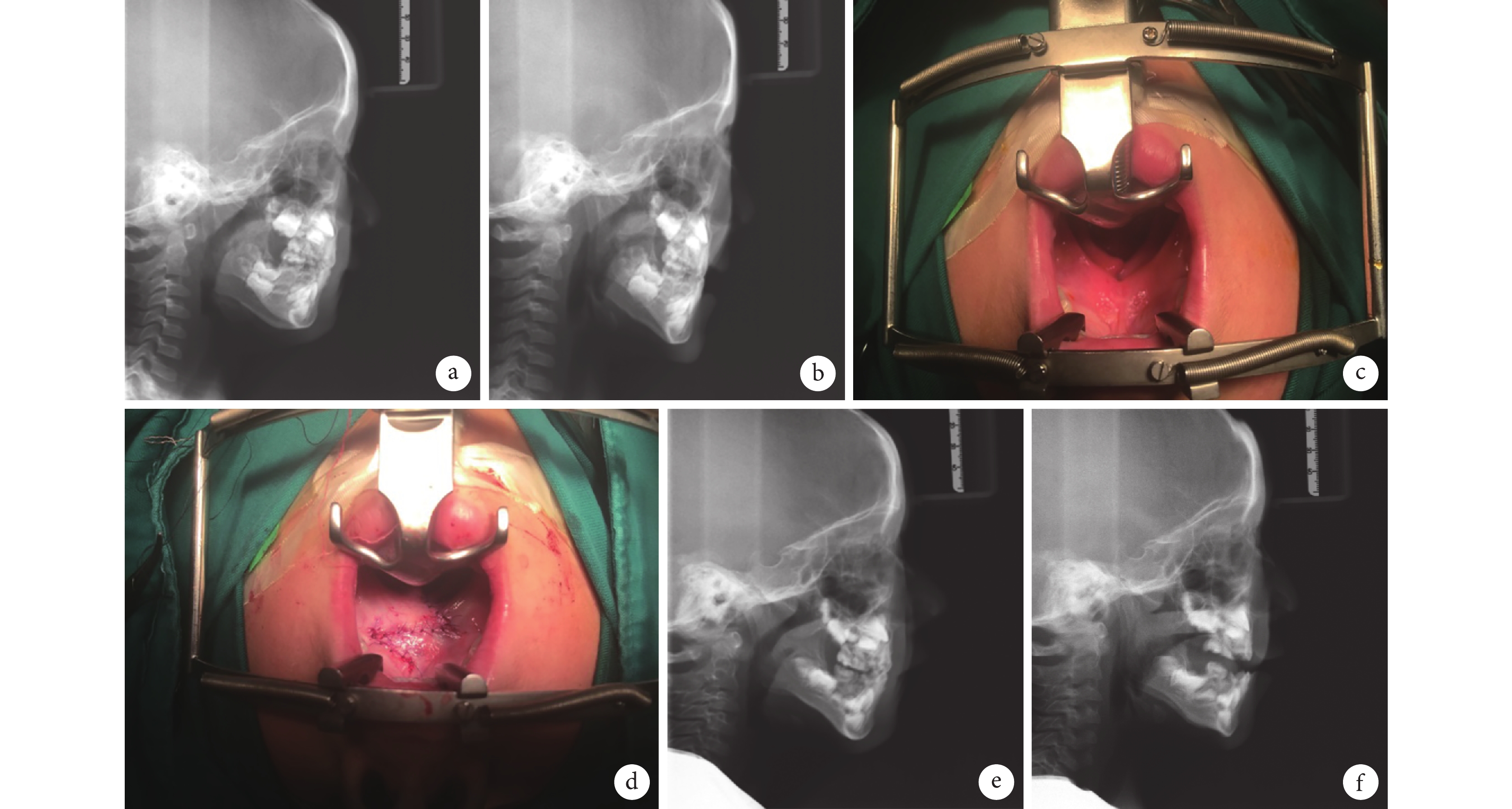

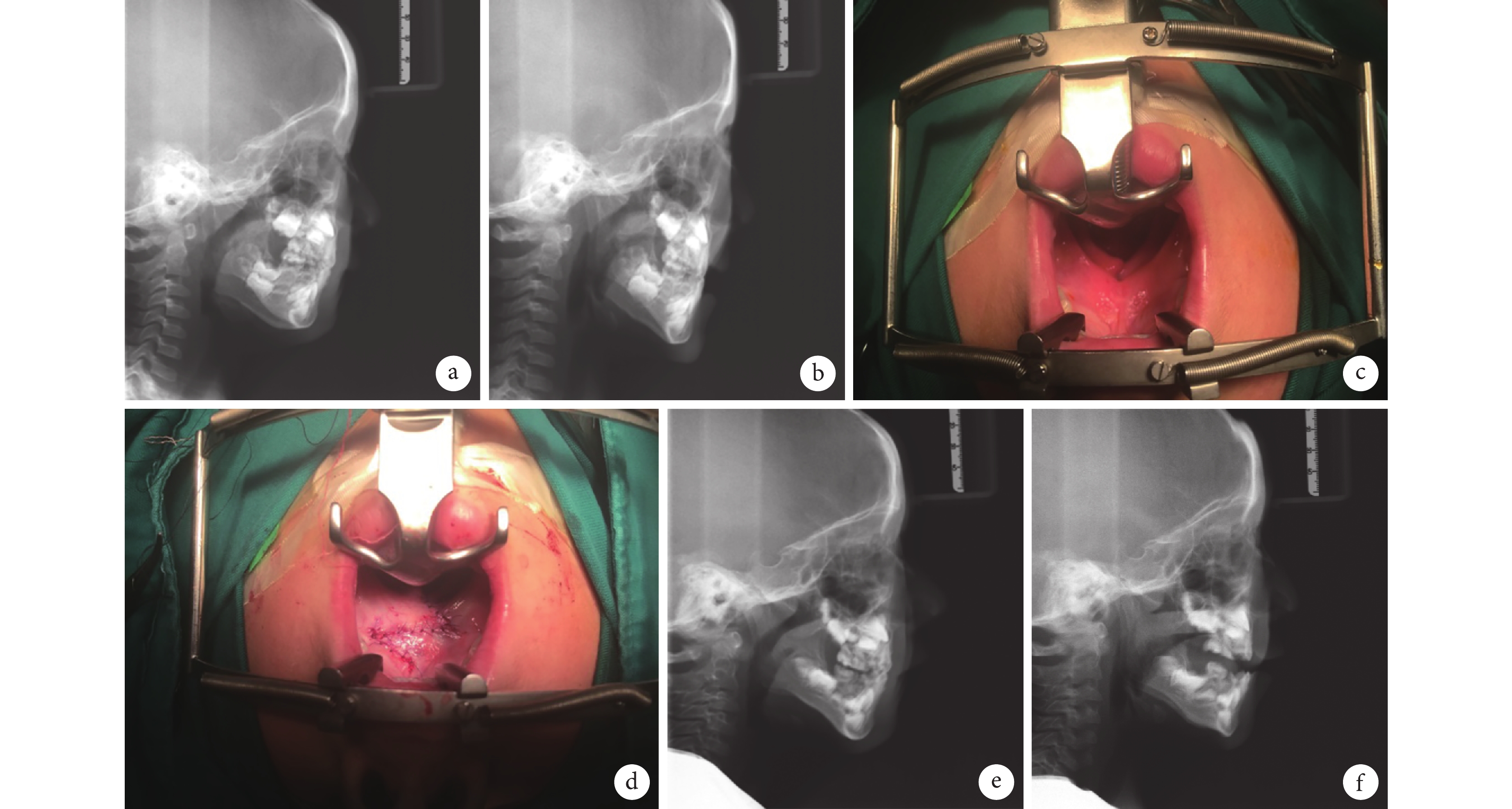

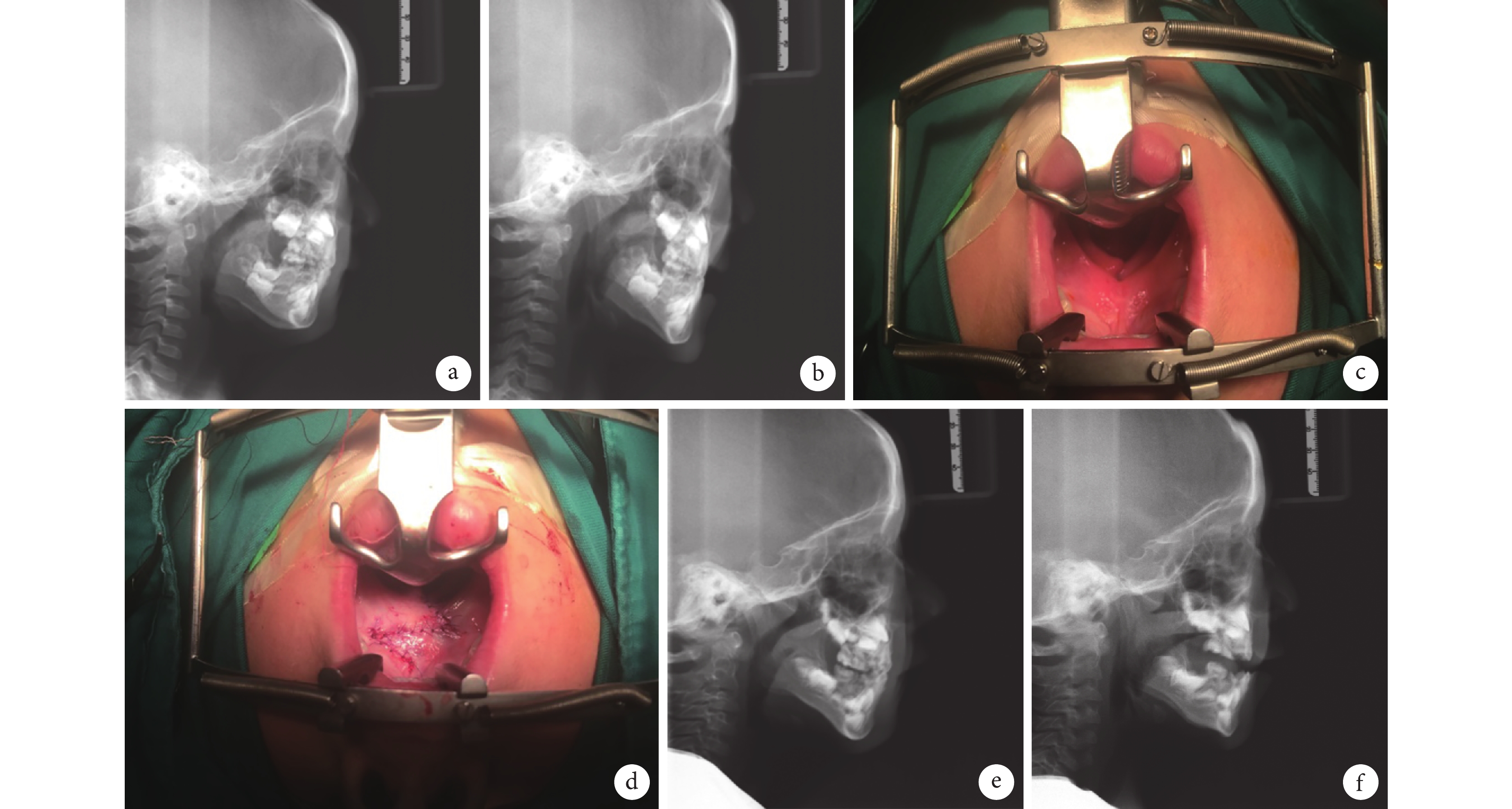

本組手術均順利完成。手術時間 35~64 min,平均 41 min;術中出血量 3~10 mL,平均 6 mL。患者均于術后 2 d 出院,術后無切口愈合不良及腭瘺發生。患者均獲隨訪 3 個月。術后 3 個月,臨床評估腭咽閉合程度 VPC 34 例、MVPI 7 例、VPI 7 例;其中,軟腭裂患者中 VPC 14 例、MVPI 1 例、VPI 1 例;軟硬腭裂患者中分別為 20、6、6 例。頭顱定位側位 X 線片示,發元音 /i:/ 時軟腭上抬后與咽后壁完全接觸 30 例(均為 VPC)、點接觸 11 例(VPC 4 例、MVPI 7 例)、無接觸 7 例(均為 VPI)。電子鼻咽纖維內窺鏡檢查示,患者腭咽閉合功能均有不同程度改善:Ⅰ 級 29 例(均為 VPC),Ⅱ 級 12 例(VPC 5 例、MVPI 7 例),Ⅲ 級 7 例(均為 VPI);其中 Ⅲ 級患者殘留空隙面積均較術前縮小。見圖 1。4 例臨床評估為 VPC 的點接觸患者,鼻漏氣霧鏡觀察均無明顯漏氣表現。

圖1

患兒,男,4 歲 8 個月,腭裂整復術后 VPI

圖1

患兒,男,4 歲 8 個月,腭裂整復術后 VPI

a. 術前頭顱定位側位 X 線片靜止位;b. 術前頭顱定位側位 X 線片 /i:/ 發音位;c. 術前腭部術區;d. 術后即刻腭部術區;e. 術后 3 個月頭顱定位側位 X 線片靜止位;f. 術后 3 個月頭顱定位側位 X 線片 /i:/ 發音位

Figure1. A 4 years and 8 months old boy with VPI after cleft palate surgerya. Lateral cephalometric radiograph (static position) before operation; b. Lateral cephalometric radiograph (/i:/ pronunciation position) before operation; c. Preoperative palate surgery area; d. Palate surgery area at immediate after operation; e. Lateral cephalometric radiograph (static position) at 3 months after operation; f. Lateral cephalometric radiograph (/i:/ pronunciation position) at 3 months after operation

術后患者腭總長度和軟腭長度均大于術前、咽腔深度和咽腭弓寬度均小于術前,差異均有統計學意義(P<0.05),見表 1。腭總長度、軟腭長度、咽腔深度和咽腭弓寬度手術前后差值分別為 9.51 mm(3.00~22.50 mm)、8.49 mm(2.50~21.00 mm)、–4.35 mm(–12.00~–1.50 mm)、–3.93 mm(–9.00~16.50 mm)。Spearman 相關分析顯示,手術前后腭總長度差值與軟腭長度差值成正相關(r=0.448,P=0.001);而其他指標間均無相關(P>0.05)。見表 2。

2.2 分組比較結果

VPC、MVPI、VPI 組腭總長度、軟腭長度、咽腔深度手術前后差值組間比較差異有統計學意義(P<0.05)。其中,VPC 組腭總長度手術前后差值大于 VPI 組和MVPI 組(P<0.05),MVPI 與 VPI 組間差異無統計學意義(P>0.05);軟腭長度、咽腔深度手術前后差值組間兩兩比較差異均有統計學意義(P<0.05)。咽腭弓寬度手術前后差值組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 3。

完全接觸、點接觸及無接觸組腭總長度、軟腭長度手術前后差值比較差異有統計學意義(P<0.05)。其中,完全接觸組腭總長度手術前后差值大于點接觸組和無接觸組(P<0.05),點接觸及無接觸組間差異無統計學意義(P>0.05);軟腭長度手術前后差值組間兩兩比較差異均有統計學意義(P<0.05)。咽腔深度及咽腭弓寬度手術前后差值組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 4。

3 討論

對于腭裂修復的要求,不僅是封閉裂隙,還需重建腭帆提肌吊帶,延長和后退軟腭,恢復腭咽閉合功能,增進語音效果,且不影響上頜骨的發育。黃巍等[4]研究表明,腭咽閉合是一個非常復雜的神經反射控制下、由多對肌肉協調完成的生理過程。有學者認為上頜骨后份、咽腔深度及軟腭長度之間的平衡對于腭咽閉合至關重要。腭裂術后 VPI 多為軟腭過短、腭咽腔過深或軟腭咽后壁整體肌力不足導致[5-7]。Wu 等[8]運用電子鼻咽纖維內窺鏡分析發現,腭裂術后 VPI 最主要的類型是冠狀閉合,即軟腭向上向后運動至與咽后壁相接觸,軟腭與咽后壁不能相接觸或接觸不全導致 VPI。目前國內 VPI 整復術式主要以咽后壁瓣、腭咽肌瓣成型為主。這兩種術式通過縮窄咽腔或改善咽側壁協同運動達到治療目的,但由于改變了口咽結構,存在軟腭瘢痕明顯、發音時軟腭運動時機械性牽拉后移、兩側鼻后孔存在不對稱可能、術后咽腔異物感明顯等并發癥,甚至術后還可能發生設計的咽后壁瓣完全脫落,患者咽腔縮窄過度引起嚴重打鼾或憋氣等后果[9-11]。

Furlow 腭成形術廣泛用于一期腭裂整復,其通過充分延長軟腭、恢復解剖長度,同時疊加腭帆提肌厚度,有效縮短軟腭上抬至咽后壁的距離,增加軟腭及咽后壁有效接觸面積;同時橫向縮小咽腔,降低了實現腭咽閉合的難度,重建軟腭功能。程寧新等[12]研究表明,Furlow 腭成形術可使鼻咽腔面積在垂直和水平向靜態及動態時均縮小,腭咽閉合時肌肉協調運動和咽腔環縮作用使軟腭更易達到腭咽閉合。梁志剛等[13]認為 Furlow 腭成形術除了術后軟腭長度有所增加外,腭部肌肉的后退和在軟腭后部的疊加也可增加軟腭厚度,有效縮小腭咽腔深度。對于 MVPI 患者, Furlow 腭成形術可通過延長軟腭取得良好效果[14]。本組 Furlow 腭成形術后,VPC 組腭總長度手術前后差值大于 VPI 組和MVPI 組,MVPI 與 VPI 組間差異無統計學意義。手術前后腭總長度差值與軟腭長度差值之間存在相關性。軟腭與咽后壁距離越近,即軟腭腭帆提肌上抬有效距離越短,越容易達到貼合目的,腭咽腔橫截面積越小,術后腭咽閉合改善程度越明顯。該結果與術后 X 線片檢查一致。

魯勇等[1]發現,軟腭長度和咽腔深度比例不協調可能是導致術后 VPI 的重要因素之一。過深、過寬的鼻咽腔往往加大了發音時軟腭后上方位移的有效距離,增加了腭咽閉合難度。本組術中鼻腔面均采用兩側鼻咽側切口,此設計適當形成環形松弛,降低了鼻腔側黏膜張力,同時達到環形縮小咽腔的目的。而在縫合鼻腔側 Z 形瓣時注意適當將鼻腔側黏膜整體平面向鼻咽頂推進,除了縮短軟腭與鼻咽頂垂直距離外,更有效縮小鼻咽腔橫截面積。

我們同時注意到 Furlow 腭成形術設計原理在于利用側方黏膜轉向延長縱向黏膜,所以設計時黏膜瓣的臂長及角度對于延長效果十分重要。為了達到最大限度的延長,我們建議盡量把口腔側 Z 形瓣切口末端定位向兩側翼頜韌帶靠近。黏膜瓣尖端角度建議為 70~75°,旋轉位移張力較小,可避免角度過銳引起黏膜尖端壞死。口腔側黏膜如剝離后縫合時末端橫向張力過大,可考慮末端采取局部縱向縫合,利用黏膜的延展性,對軟腭中后份整體長度無明顯影響。術中為了減少出血,除了常規術區局部注射腎上腺素及利多卡因鹽水局部浸潤麻醉并收縮血管外,麻醉配合術中控制性降壓十分重要。在切開及分離黏骨膜瓣手術操作的 10~15 min 內,動脈監測下控制性降低血壓,可大幅降低術中剝離刺激時血壓波動引起的出血量。而且術中輕柔的手術操作,減少過度鉗夾造成黏膜瓣損傷,對避免術后黏膜瓣壞死至關重要。

本組患者術中均未采用側方減張切口,大大減少了出血量,縮小了手術創面,提高術后愈合率。但考慮二期手術瘢痕恢復,術后術口護理十分重要。術后 3 周全流質飲食、口腔清潔宣教及術口保護,對于降低術后復裂率及減少軟腭瘢痕程度,恢復軟腭肌肉動度很關鍵。而且術后 1 個月開始早期軟腭鍛煉,如系統吹氣球、吹水泡訓練,對于軟腭瘢痕軟化及口咽肌群協調性鍛煉十分有效。

本組術后仍存在 7 例 VPI 患者,分析情況如下:① 原軟腭瘢痕攣縮嚴重,即使術中盡量做到瘢痕松解及延長軟腭,但后續鍛煉仍無法達到完全的軟腭上抬位移幅度;② 軟腭部分原有肌肉重建不足,后續肌肉發育差甚至萎縮,這類患者表現為軟腭菲薄、柔軟,腭帆緊張,軟腭中后份上抬幅度極小;③ 腭、咽腔比例嚴重失調,咽腔過寬過深。這類患者多見于一期手術在 3 歲以上完成者,早期腭咽肌環發育不同步造成。以上患者通常建議 VPI 術后先行系統的語音訓練,如果 6 個月階段性評估仍符合 VPI,建議必要時行咽后壁瓣成形術或腭咽肌瓣成形術。

綜上述,采用 Furlow 腭成形術對腭裂術后 VPI 進行二期整復,可以最大化延長軟腭長度,同時輔以鼻咽側切口,有效降低軟腭運動時與咽后壁接觸的距離及橫截面積,達到改善術后腭咽閉合功能的目的。而且無需行減張切口,術后反應輕,可盡早開始術后語音訓練。

先天性腭裂的整復除了關閉裂隙恢復外形,更重要的是恢復正常腭咽閉合功能,因為腭咽閉合是獲得正常語音的基礎。所以,對于腭裂術后腭咽閉合不全(velopharyngeal insufficiency,VPI),準確選擇二期手術方式具有重要意義。影響腭咽閉合功能恢復的因素主要有軟腭長度、運動功能及位置狀態,鼻、腭咽部深度及咽后壁寬度,咽后壁和咽側壁運動情況等[1]。2015 年 8 月—2017 年 1 月,我們采用 Furlow 腭成形術治療 48 例腭裂術后 VPI 患者。現回顧患者臨床資料,比較手術前后腭總長度、軟腭長度、咽腔深度及腭咽弓寬度變化,探討 Furlow 腭成形術在腭裂術后 VPI 整復中的應用價值。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 腭裂一期手術后 1 年以上,能順利配合完成鼻聲反射、頭顱定位側位 X 線片及語音評估的患者;② 術后復查無復裂及穿孔者;③ 評估前 1 周內無上呼吸道感染;④ 平時睡眠無明顯打鼾、無張口呼吸者。排除標準:① 綜合征型腭裂(如合并小下頜的皮羅序列征等)及先天性 VPI(如腭-心-面綜合征);② 鼻咽部檢查顯示增殖體肥大者。本研究通過廣州市婦女兒童醫療中心醫學倫理委員會批準。

1.2 一般資料

本組男 29 例,女 19 例;年齡 4~17 歲,平均 6.1 歲。不完全性腭裂 16 例,完全性腭裂 32 例;軟腭裂 16 例,軟硬腭裂 32 例。腭裂手術至本次手術時間為 3~13 年,平均 5.9 年。所有患者均由同一名語音師完成語音評估,均符合 VPI 診斷。患者均伴有明顯過高鼻音,且鼻漏氣明顯。入院后均攝頭顱定位側位 X 線片,提示發元音 /i:/ 時矢狀位軟腭上抬時,膝狀位點與咽后壁水平距離>4 mm;電子鼻咽纖維內窺鏡評估腭咽閉合程度[2]均為 Ⅲ 級。

1.3 手術方法

本組均在靜脈復合氣管插管吸入麻醉下手術。以軟腭區軟腭中線為軸,在其兩側設計 Z 形瓣(一側黏膜肌瓣,對側黏膜瓣),口腔側和鼻腔側 Z 形瓣方向相反。組織瓣切開剝離松解后,先將鼻腔側黏膜肌瓣和黏膜瓣轉位縫合,松解鼻腔側及口腔側黏膜肌瓣附著的腭帆提肌肌束,將兩側肌束中線水平對位縫合重建肌環吊帶;再將口腔側黏膜肌瓣和黏膜瓣轉位縫合。所有患者均附加兩側鼻咽側切口,在翼鉤表面作為前界向后延伸作縱切口,暴露翼內板表面,貼骨面翻開剝離鼻咽側黏膜,向咽側壁潛行剝離延伸,并往鼻咽頂中線松解。本組均未行減張切口。縫合腭帆提肌肌束后靜脈推注地塞米松溶液,以保證術后氣道通暢,減少水腫壓迫可能。術后囑患者注意保護局部術口及加強清潔護理,全流質飲食 3 周。術后 1 個月開始系統吹氣球、吹水泡訓練。

1.4 療效評價指標

記錄手術時間、術中出血量。手術開始前及術畢時由術者測量以下指標:腭總長度(上中切牙鄰接點至懸雍垂尖端距離)、軟腭長度(硬腭后緣連線中點至懸雍垂尖端距離)、咽腔深度(軟腭后份 1/3 中點至咽后壁垂直距離)、咽腭弓寬度(兩側咽腭弓橫向水平距離),并計算上述指標手術前后差值。術前及術后 3 個月均由同一名語音師完成語音評估,臨床評估分為腭咽閉合完全(velopharyngeal competence,VPC)、邊緣性腭咽閉合(marginal velopharyngeal inadequacy,MVPI)、VPI;其中,存在中重度高鼻音和鼻漏氣者判定為 VPI[3]。

術前及術后 3 個月攝頭顱定位側位 X 線片。根據發元音/i:/時軟腭上抬后與咽后壁貼合接觸情況,分為完全接觸(軟腭上抬與咽后壁呈膝狀完全貼合接觸)、點接觸(軟腭上抬與咽后壁呈點狀接觸)及無接觸(軟腭上抬與咽后壁完全無貼合)。

電子鼻咽纖維內窺鏡檢查:鼻咽纖維內窺鏡自中鼻道進入鼻咽腔,顯示腭平面水平鼻咽腔 4 個邊界,記錄發元音 /i:/ 時其軟腭、咽后壁及雙側咽側壁的形態及其運動狀態,評估腭咽閉合程度。評估標準[2]:Ⅰ 級,發元音 /i:/ 時腭咽部完全接觸;Ⅱ 級,腭咽間隙很小,接近閉合或偶有完全性閉合,閉合面積達靜態面積 90% 以上;Ⅲ 級,殘留較明顯圓、半圓、月牙形、三角形及多角形空隙,閉合面積未達到靜態面積 90%。

1.5 統計學方法

采用 SPSS19.0 統計軟件進行分析。數據以均數(最小值~最大值)表示。手術前后腭總長度、軟腭長度、咽腔深度及咽腭弓寬度比較采用 Wilcoxon 秩和檢驗,腭總長度、軟腭長度、咽腔深度及咽腭弓寬度手術前后差值的相關性采用 Spearman 分析。將患者根據軟腭及咽后壁接觸程度分為完全接觸、點接觸及無接觸 3 組,以及按腭咽閉合功能分為 VPC、MVPI、VPI 3 組;組間腭總長度、軟腭長度、咽腔深度及咽腭弓寬度手術前后差值比較采用 Kruskal Wallis 秩和檢驗。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 總體結果

本組手術均順利完成。手術時間 35~64 min,平均 41 min;術中出血量 3~10 mL,平均 6 mL。患者均于術后 2 d 出院,術后無切口愈合不良及腭瘺發生。患者均獲隨訪 3 個月。術后 3 個月,臨床評估腭咽閉合程度 VPC 34 例、MVPI 7 例、VPI 7 例;其中,軟腭裂患者中 VPC 14 例、MVPI 1 例、VPI 1 例;軟硬腭裂患者中分別為 20、6、6 例。頭顱定位側位 X 線片示,發元音 /i:/ 時軟腭上抬后與咽后壁完全接觸 30 例(均為 VPC)、點接觸 11 例(VPC 4 例、MVPI 7 例)、無接觸 7 例(均為 VPI)。電子鼻咽纖維內窺鏡檢查示,患者腭咽閉合功能均有不同程度改善:Ⅰ 級 29 例(均為 VPC),Ⅱ 級 12 例(VPC 5 例、MVPI 7 例),Ⅲ 級 7 例(均為 VPI);其中 Ⅲ 級患者殘留空隙面積均較術前縮小。見圖 1。4 例臨床評估為 VPC 的點接觸患者,鼻漏氣霧鏡觀察均無明顯漏氣表現。

圖1

患兒,男,4 歲 8 個月,腭裂整復術后 VPI

圖1

患兒,男,4 歲 8 個月,腭裂整復術后 VPI

a. 術前頭顱定位側位 X 線片靜止位;b. 術前頭顱定位側位 X 線片 /i:/ 發音位;c. 術前腭部術區;d. 術后即刻腭部術區;e. 術后 3 個月頭顱定位側位 X 線片靜止位;f. 術后 3 個月頭顱定位側位 X 線片 /i:/ 發音位

Figure1. A 4 years and 8 months old boy with VPI after cleft palate surgerya. Lateral cephalometric radiograph (static position) before operation; b. Lateral cephalometric radiograph (/i:/ pronunciation position) before operation; c. Preoperative palate surgery area; d. Palate surgery area at immediate after operation; e. Lateral cephalometric radiograph (static position) at 3 months after operation; f. Lateral cephalometric radiograph (/i:/ pronunciation position) at 3 months after operation

術后患者腭總長度和軟腭長度均大于術前、咽腔深度和咽腭弓寬度均小于術前,差異均有統計學意義(P<0.05),見表 1。腭總長度、軟腭長度、咽腔深度和咽腭弓寬度手術前后差值分別為 9.51 mm(3.00~22.50 mm)、8.49 mm(2.50~21.00 mm)、–4.35 mm(–12.00~–1.50 mm)、–3.93 mm(–9.00~16.50 mm)。Spearman 相關分析顯示,手術前后腭總長度差值與軟腭長度差值成正相關(r=0.448,P=0.001);而其他指標間均無相關(P>0.05)。見表 2。

2.2 分組比較結果

VPC、MVPI、VPI 組腭總長度、軟腭長度、咽腔深度手術前后差值組間比較差異有統計學意義(P<0.05)。其中,VPC 組腭總長度手術前后差值大于 VPI 組和MVPI 組(P<0.05),MVPI 與 VPI 組間差異無統計學意義(P>0.05);軟腭長度、咽腔深度手術前后差值組間兩兩比較差異均有統計學意義(P<0.05)。咽腭弓寬度手術前后差值組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 3。

完全接觸、點接觸及無接觸組腭總長度、軟腭長度手術前后差值比較差異有統計學意義(P<0.05)。其中,完全接觸組腭總長度手術前后差值大于點接觸組和無接觸組(P<0.05),點接觸及無接觸組間差異無統計學意義(P>0.05);軟腭長度手術前后差值組間兩兩比較差異均有統計學意義(P<0.05)。咽腔深度及咽腭弓寬度手術前后差值組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 4。

3 討論

對于腭裂修復的要求,不僅是封閉裂隙,還需重建腭帆提肌吊帶,延長和后退軟腭,恢復腭咽閉合功能,增進語音效果,且不影響上頜骨的發育。黃巍等[4]研究表明,腭咽閉合是一個非常復雜的神經反射控制下、由多對肌肉協調完成的生理過程。有學者認為上頜骨后份、咽腔深度及軟腭長度之間的平衡對于腭咽閉合至關重要。腭裂術后 VPI 多為軟腭過短、腭咽腔過深或軟腭咽后壁整體肌力不足導致[5-7]。Wu 等[8]運用電子鼻咽纖維內窺鏡分析發現,腭裂術后 VPI 最主要的類型是冠狀閉合,即軟腭向上向后運動至與咽后壁相接觸,軟腭與咽后壁不能相接觸或接觸不全導致 VPI。目前國內 VPI 整復術式主要以咽后壁瓣、腭咽肌瓣成型為主。這兩種術式通過縮窄咽腔或改善咽側壁協同運動達到治療目的,但由于改變了口咽結構,存在軟腭瘢痕明顯、發音時軟腭運動時機械性牽拉后移、兩側鼻后孔存在不對稱可能、術后咽腔異物感明顯等并發癥,甚至術后還可能發生設計的咽后壁瓣完全脫落,患者咽腔縮窄過度引起嚴重打鼾或憋氣等后果[9-11]。

Furlow 腭成形術廣泛用于一期腭裂整復,其通過充分延長軟腭、恢復解剖長度,同時疊加腭帆提肌厚度,有效縮短軟腭上抬至咽后壁的距離,增加軟腭及咽后壁有效接觸面積;同時橫向縮小咽腔,降低了實現腭咽閉合的難度,重建軟腭功能。程寧新等[12]研究表明,Furlow 腭成形術可使鼻咽腔面積在垂直和水平向靜態及動態時均縮小,腭咽閉合時肌肉協調運動和咽腔環縮作用使軟腭更易達到腭咽閉合。梁志剛等[13]認為 Furlow 腭成形術除了術后軟腭長度有所增加外,腭部肌肉的后退和在軟腭后部的疊加也可增加軟腭厚度,有效縮小腭咽腔深度。對于 MVPI 患者, Furlow 腭成形術可通過延長軟腭取得良好效果[14]。本組 Furlow 腭成形術后,VPC 組腭總長度手術前后差值大于 VPI 組和MVPI 組,MVPI 與 VPI 組間差異無統計學意義。手術前后腭總長度差值與軟腭長度差值之間存在相關性。軟腭與咽后壁距離越近,即軟腭腭帆提肌上抬有效距離越短,越容易達到貼合目的,腭咽腔橫截面積越小,術后腭咽閉合改善程度越明顯。該結果與術后 X 線片檢查一致。

魯勇等[1]發現,軟腭長度和咽腔深度比例不協調可能是導致術后 VPI 的重要因素之一。過深、過寬的鼻咽腔往往加大了發音時軟腭后上方位移的有效距離,增加了腭咽閉合難度。本組術中鼻腔面均采用兩側鼻咽側切口,此設計適當形成環形松弛,降低了鼻腔側黏膜張力,同時達到環形縮小咽腔的目的。而在縫合鼻腔側 Z 形瓣時注意適當將鼻腔側黏膜整體平面向鼻咽頂推進,除了縮短軟腭與鼻咽頂垂直距離外,更有效縮小鼻咽腔橫截面積。

我們同時注意到 Furlow 腭成形術設計原理在于利用側方黏膜轉向延長縱向黏膜,所以設計時黏膜瓣的臂長及角度對于延長效果十分重要。為了達到最大限度的延長,我們建議盡量把口腔側 Z 形瓣切口末端定位向兩側翼頜韌帶靠近。黏膜瓣尖端角度建議為 70~75°,旋轉位移張力較小,可避免角度過銳引起黏膜尖端壞死。口腔側黏膜如剝離后縫合時末端橫向張力過大,可考慮末端采取局部縱向縫合,利用黏膜的延展性,對軟腭中后份整體長度無明顯影響。術中為了減少出血,除了常規術區局部注射腎上腺素及利多卡因鹽水局部浸潤麻醉并收縮血管外,麻醉配合術中控制性降壓十分重要。在切開及分離黏骨膜瓣手術操作的 10~15 min 內,動脈監測下控制性降低血壓,可大幅降低術中剝離刺激時血壓波動引起的出血量。而且術中輕柔的手術操作,減少過度鉗夾造成黏膜瓣損傷,對避免術后黏膜瓣壞死至關重要。

本組患者術中均未采用側方減張切口,大大減少了出血量,縮小了手術創面,提高術后愈合率。但考慮二期手術瘢痕恢復,術后術口護理十分重要。術后 3 周全流質飲食、口腔清潔宣教及術口保護,對于降低術后復裂率及減少軟腭瘢痕程度,恢復軟腭肌肉動度很關鍵。而且術后 1 個月開始早期軟腭鍛煉,如系統吹氣球、吹水泡訓練,對于軟腭瘢痕軟化及口咽肌群協調性鍛煉十分有效。

本組術后仍存在 7 例 VPI 患者,分析情況如下:① 原軟腭瘢痕攣縮嚴重,即使術中盡量做到瘢痕松解及延長軟腭,但后續鍛煉仍無法達到完全的軟腭上抬位移幅度;② 軟腭部分原有肌肉重建不足,后續肌肉發育差甚至萎縮,這類患者表現為軟腭菲薄、柔軟,腭帆緊張,軟腭中后份上抬幅度極小;③ 腭、咽腔比例嚴重失調,咽腔過寬過深。這類患者多見于一期手術在 3 歲以上完成者,早期腭咽肌環發育不同步造成。以上患者通常建議 VPI 術后先行系統的語音訓練,如果 6 個月階段性評估仍符合 VPI,建議必要時行咽后壁瓣成形術或腭咽肌瓣成形術。

綜上述,采用 Furlow 腭成形術對腭裂術后 VPI 進行二期整復,可以最大化延長軟腭長度,同時輔以鼻咽側切口,有效降低軟腭運動時與咽后壁接觸的距離及橫截面積,達到改善術后腭咽閉合功能的目的。而且無需行減張切口,術后反應輕,可盡早開始術后語音訓練。