引用本文: 宋達疆, 李贊, 周曉, 章一新, 彭小偉, 周波, 呂春柳. 帶蒂股前外側肌皮瓣修復腹壁腫瘤術后全層缺損. 中國修復重建外科雜志, 2019, 33(6): 712-716. doi: 10.7507/1002-1892.201901005 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

腹壁腫瘤徹底切除后往往合并大面積全層腹壁缺損,涉及皮膚軟組織、腹直肌、腹外斜肌和腹膜,修復難度大,一直是臨床治療難點。既往為了避免創面無法直接閉合,臨床常選擇姑息性切除,導致腫瘤復發率高。隨著腫瘤整形修復重建技術的發展及多學科交叉合作的深入,目前已有多種修復重建方法及材料用于全層腹壁缺損的修復,如成分分離、人工多邊形網格技術和局部皮瓣,取得了越來越好的臨床效果[1-2]。但上述方法也存在一些問題,例如對術者技術要求高、手術操作繁瑣、修復治療周期長、療效不確定以及治療費用高等。因此,自體組織瓣移植仍是目前修復腹壁缺損可行且性價比高的方法。但是需注意無論采用何種方法,術者需在供體部位并發癥發生率與重建后腹壁功能間找到平衡點[3-4]。

股前外側皮瓣由 Song 等于 1984 年首次提出,該皮瓣血供可靠、解剖容易、供區并發癥發生率低,可切取面積較大,可用于全身缺損的修復[5]。1986 年 Koshima 等首次將其制備為帶蒂皮瓣,修復腹股溝、會陰和肛門缺損,可達對側腹股溝區,甚至延伸到對側下腹部[6-7]。目前,帶蒂股前外側皮瓣是修復下腹壁缺損的最佳選擇[8-9]。2010 年 9 月— 2017 年 12 月,我們采用帶蒂股前外側肌皮瓣修復 18 例腹壁腫瘤切除術后全層缺損。現回顧分析患者臨床資料,總結治療經驗及體會。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男 11 例,女 7 例;年齡 29~68 歲,平均 45.2 歲。原發疾病:腹壁纖維瘤 8 例,肉瘤 6 例,結腸腺癌腹壁轉移 2 例,惡性畸胎瘤 2 例。16 例既往接受 1~3 次腫物切除手術,其中 9 例 3 次、6 例 2 次、1 例 1 次;術后均復發。2 例為首次手術。術前穩定患者全身情況,糾正貧血及低蛋白血癥,控制炎癥,評估心肺功能,排查全身心腦血管疾病,完善影像學相關檢查,相關科室聯合會診確定手術指征及圍術期處理措施。本研究經湖南省腫瘤醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 手術方法

手術分兩組同時進行。腫瘤切除組負責徹底切除腹壁腫瘤,本組腫瘤切除后遺留缺損范圍為 15 cm×6 cm~25 cm×22 cm;根據腹膜缺損情況,選擇合適的聚乙烯網片覆蓋固定于腹膜缺損區域,重建腹膜連續性。

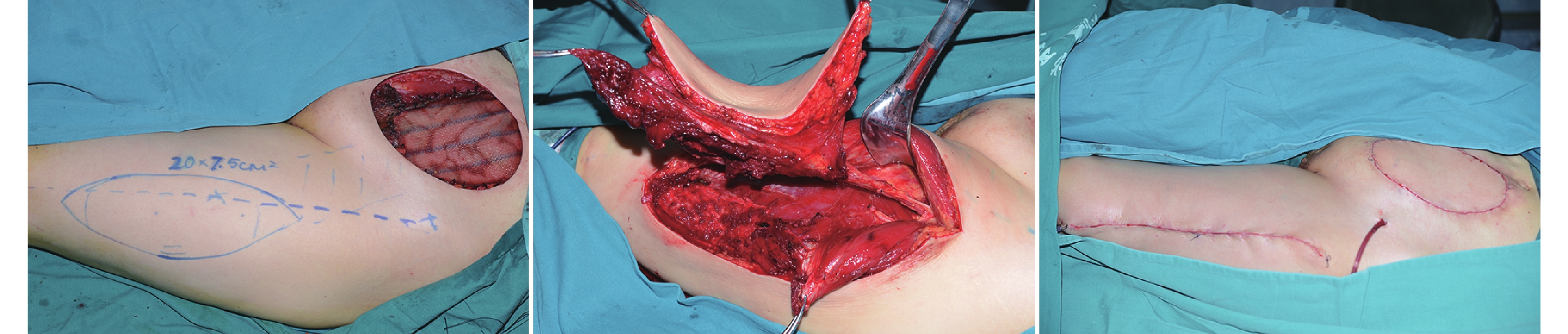

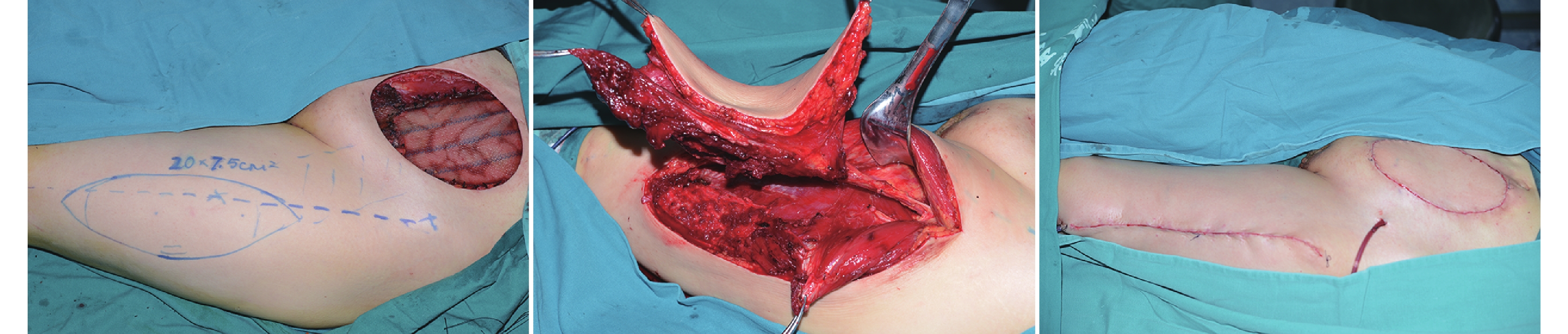

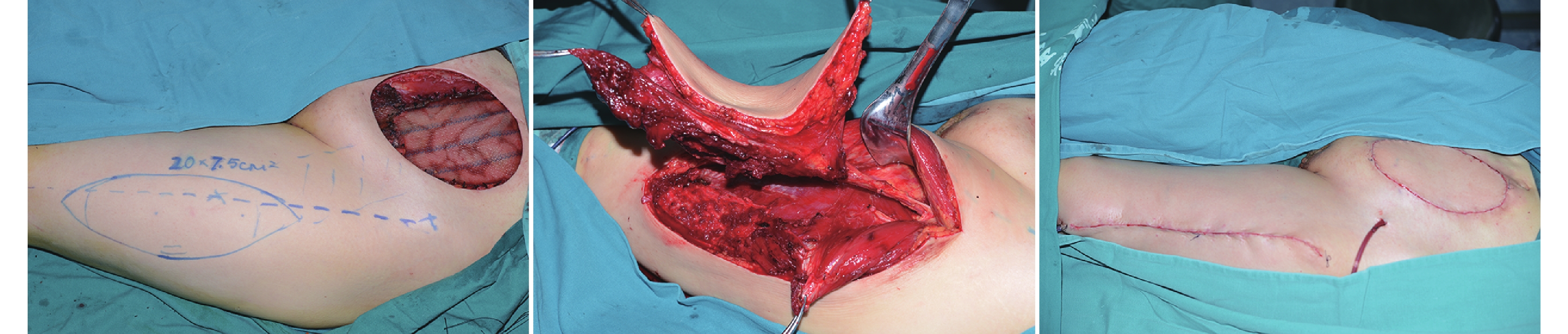

皮瓣制備組負責設計切取帶蒂股前外側肌皮瓣,皮瓣形狀、大小依據腹壁缺損情況決定,無需定位和尋找股前外側穿支血管。本組 2 例全腹壁巨大缺損患者采用雙側帶蒂股前外側肌皮瓣修復,其余患者均采用同側帶蒂股前外側肌皮瓣修復。于髂前上棘和髕骨外上緣連線設計定位皮瓣,將皮島連同絕大部分股外側肌一并切取,股神經運動支與旋股外側血管降支緊密伴行,一并完整保留于肌皮瓣內,逆行分離血管蒂至降支與橫支分支平面。于股直肌、縫匠肌和腹股溝韌帶深面制備隧道,將帶蒂股前外側肌皮瓣通過隧道轉移至腹壁缺損區域(圖 1),其中股外側肌瓣置于網片表面并與腹直肌斷端縫合固定,股前外側皮瓣與腹壁缺損創緣縫合固定,留置 2~3 根負壓引流管,最后閉合大腿皮瓣供區。本組股外側肌瓣切取范圍為 10 cm×8 cm~22 cm×10 cm,股前外側皮瓣切取范圍為 14.0 cm×8.0 cm~21.0 cm×8.5 cm。

圖1

帶蒂股前外側肌皮瓣通過隧道轉移修復腹壁缺損示意圖

Figure1.

Schematic drawing of pedicled anterolateral thigh myocutaneous flap that be transferred through the tunnel to repair the abdominal wall defect

圖1

帶蒂股前外側肌皮瓣通過隧道轉移修復腹壁缺損示意圖

Figure1.

Schematic drawing of pedicled anterolateral thigh myocutaneous flap that be transferred through the tunnel to repair the abdominal wall defect

1.3 術后處理

患者于彎腰屈腿位臥床休息 14 d,以減少血管蒂張力,避免隧道對血管蒂卡壓。術后禁食至肛門排氣為止,加強營養支持治療。常規應用抗生素 5 d 預防感染,術后第 7 天拔除引流管。

2 結果

術后所有皮瓣順利成活,創面Ⅰ期愈合;供區切口Ⅰ期愈合。患者均獲隨訪,隨訪時間 11~56 個月,平均 22.5 個月。隨訪期間均無腫瘤復發,未見腹壁疝表現,皮瓣外觀及腹部功能恢復滿意。

3 典型病例

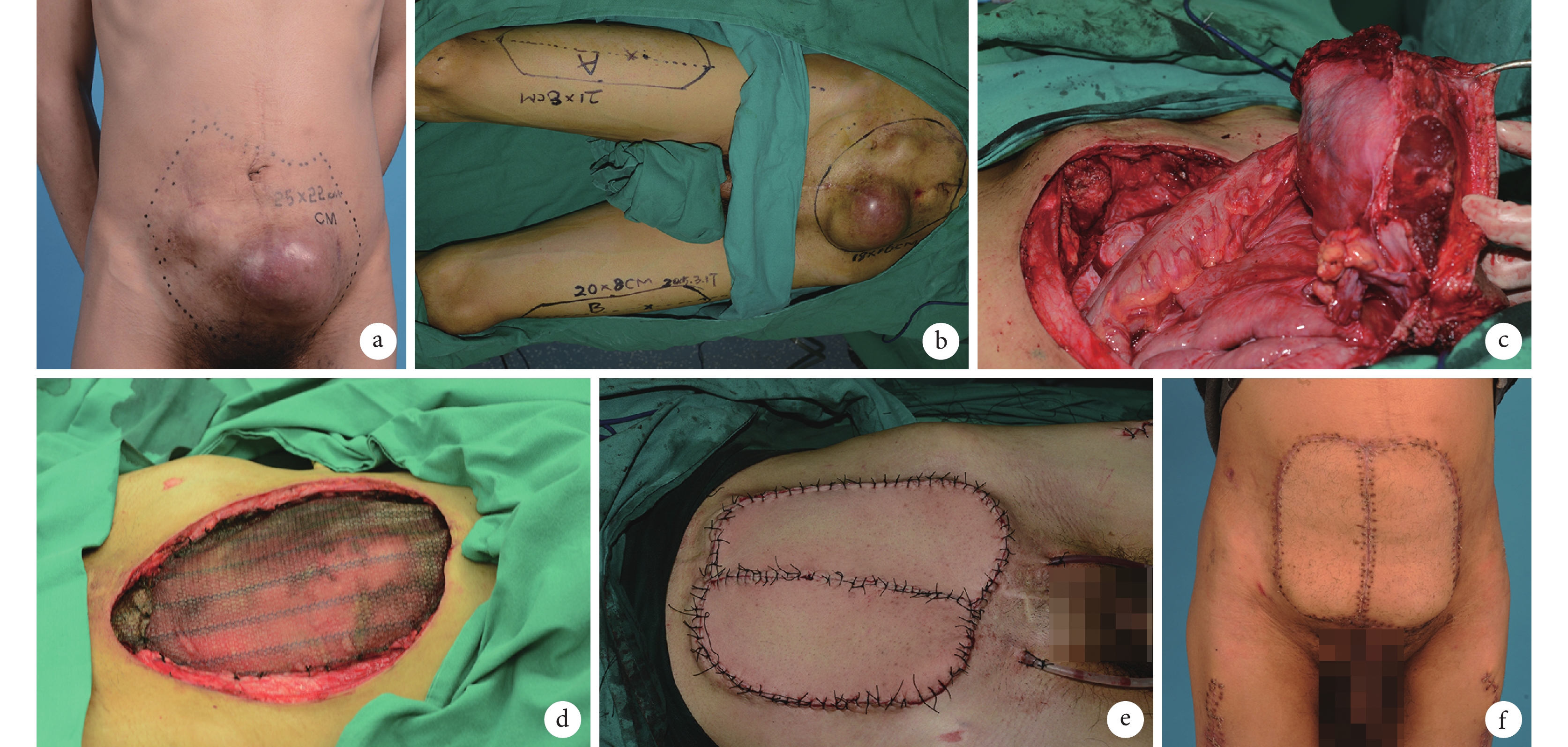

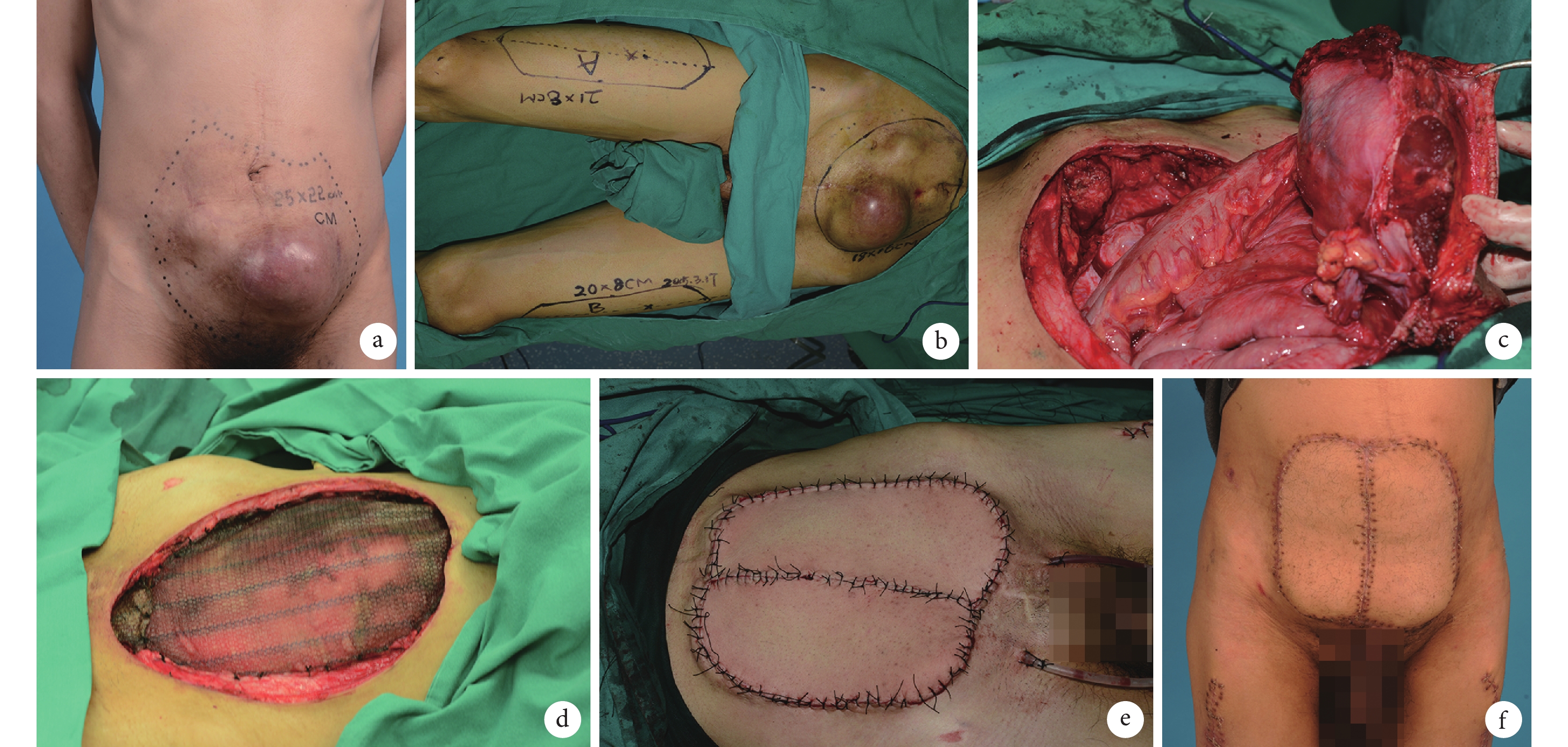

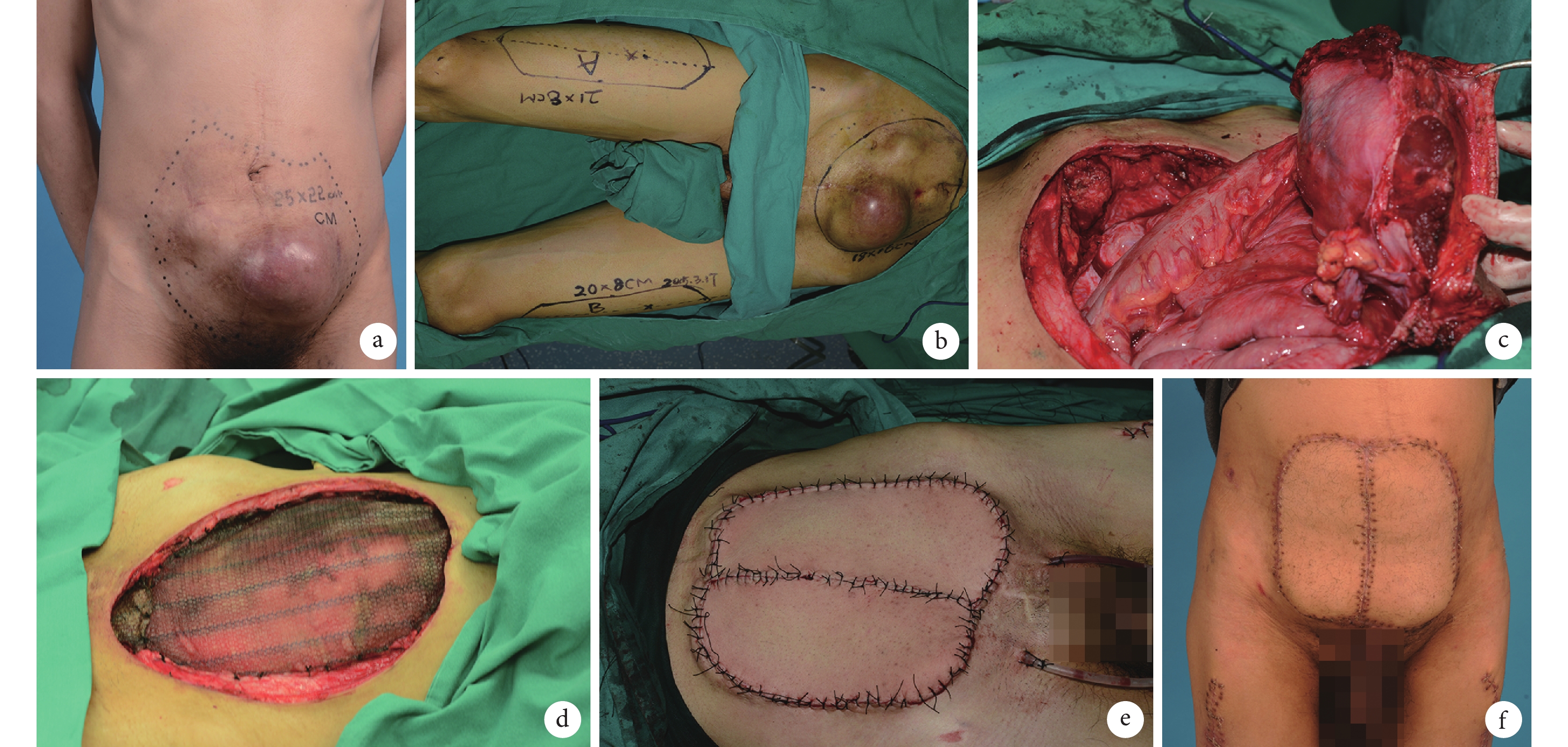

患者 男,37 歲。因“下腹部纖維瘤復發 1 年”入院。患者于 2010 年 9 月行腹部腫瘤及右半結腸、回腸切除術,術后病理檢查證實為纖維瘤;術后 3 年腹部纖維瘤復發,接受冷凍手術但效果不佳;于 2013 年 5 月接受第 2 次腹壁腫瘤切除術,于 2014 年 3 月腫瘤再次復發,表現為多發無痛性腫塊并融合,生長迅速,轉入我院。入院檢查:皮下觸及腫塊,質硬,面積為 18 cm×16 cm。CT 檢查顯示腫瘤浸潤肌層和腹膜壁層的空腸部分,空腸黏膜緊貼腫瘤無明確邊界。

手術首先由腫瘤切除組徹底切除腫瘤,術中發現空腸黏膜和腫瘤之間有 2 個粘連點,局部切除空腸漿膜并行修補,冰凍切片檢查證實切緣陰性。腫瘤切除后遺留腹壁缺損面積為 25 cm×22 cm。將聚乙烯網片裁剪至適當大小后,與周圍腹膜組織緊密縫合,以重建腹膜連續性。皮瓣制備組在兩側大腿分別切取帶蒂股前外側肌皮瓣,其中皮瓣面積為 20 cm×8 cm、肌瓣面積為 18 cm×7 cm。股神經運動支被保留,以避免肌肉萎縮。血管蒂逆行分離解剖至旋股外側血管降支發出平面,并通過腹直肌深面隧道將皮瓣轉移至腹部缺損區域。兩側股外側肌瓣分別重建兩側腹直肌強度,兩側皮瓣并排放置修復腹壁皮膚軟組織缺損。放置腹腔引流管 1 根,皮瓣下方引流管 3 根。雙側大腿供區缺損直接拉攏閉合。

術后第 7 天拔除引流管,皮瓣順利成活,創面及供區切口均Ⅰ期愈合。患者獲隨訪 3 年,腹壁及雙側大腿外觀功能滿意,未見腫瘤復發或腹壁疝表現。見圖 2。

圖2

典型病例

圖2

典型病例

a. 術前腹部外觀;b. 腫瘤切除范圍和雙側皮瓣設計; c. 術中徹底切除腹壁腫瘤;d. 術中腹膜缺損區域以網片修復;e. 術中腹壁缺損修復后即刻;f. 術后 6 個月腹部外觀

Figure2. A typical casea. Abdominal appearance preoperatively; b. Tumor resection scope and bilateral flaps design; c. Intraoperatively full-thickness abdominal tumor was resected completely; d. Peritoneum continuity was reconstructed with mesh; e. Intraoperatively view after abdominal reconstruction; f. Appearance of reconstructed abdomen at 6 months after operation

4 討論

腹壁由皮膚、皮下脂肪、肌肉、筋膜和腹膜壁層構成。對于腹壁腫瘤切除后遺留的全層腹壁缺損修復主要有兩個目的,即腹壁穩定性的重建和皮膚軟組織缺損的修復[10]。腹壁缺損較小者可直接游離縫合,缺損較大的全層腹壁缺損則需行腹壁穩定性重建以及組織瓣修復。臨床上常用網狀合成材料重建腹壁穩定性,包括聚四氟乙烯、高密度聚乙烯、聚丙烯等[11]。腹壁皮膚軟組織缺損的修復,可選擇帶蒂或游離組織瓣,但應把握手術指征。缺損直徑<8 cm 時,適當游離皮緣即可直接閉合創面,不需組織瓣移植。但應特別注意,如遺留腹部深部腔隙缺損,不能選擇游離皮緣直接閉合,以免發生積液和深部不愈合,此時應選擇局部帶蒂或游離肌瓣填塞深部腔隙,再閉合創面。

臨床根據腹部缺損情況,可選擇不同類型自體皮瓣。例如,闊筋膜張肌皮瓣常用于修復下腹部缺損[12]。該皮瓣攜帶較強韌的筋膜層,當缺損伴污染傷口或感染性缺損不能使用人工網時,可選擇該皮瓣加強腹壁。但是,闊筋膜張肌皮瓣主要缺點是血運范圍受限,不能過分擴大切取。Iida 等[13]通過額外切取組合皮瓣進行二次血管吻合解決了這個問題,但是手術難度和技術要求也相應增加。背闊肌皮瓣也可提供足夠的軟組織量,以修復腹壁廣泛缺損[14-16],然而大部分情況下僅能作為游離皮瓣來使用[17],而且要求受區血管條件良好,醫生需熟練掌握微血管技術。我們總結面積較小的腹壁軟組織缺損,可以采用局部帶蒂皮瓣移位修復;中等面積缺損,則采用帶蒂股前外側肌皮瓣修復;大面積缺損處理方法和修復原則較復雜,應當根據缺損大小、形狀及位置決定。

本組患者均采用帶蒂股前外側肌皮瓣成功修復腹壁全層缺損,皮瓣供區直接閉合,最大程度減少了供區損傷。股前外側肌皮瓣被認為是腹壁重建的最佳選擇[18]。股前外側肌皮瓣血管蒂位于腹股溝韌帶下方 1 cm,與闊筋膜張肌皮瓣相比,具有更大的自由度和良好旋轉。作為一個帶蒂皮瓣,它可以到達腹部上部區域。臨床主要以帶蒂皮瓣形式使用股前外側肌皮瓣[19],可靠的血供基礎使得皮瓣可切取面積大,在修復大面積腹壁軟組織缺損方面有一定優勢。但是,皮瓣設計時應考慮供區損傷程度,皮瓣寬度建議控制在 10 cm 以內,以避免供區植皮。此外,腹股溝區的轉移隧道也必須擴大至皮瓣能順利通過。

帶蒂股前外側肌皮瓣修復腹壁全層缺損注意事項:① 股前外側皮瓣和股外側肌瓣的形狀、大小允許存在差異,可根據實際腹壁軟組織缺損情況靈活調整。② 可以用闊筋膜修復前鞘。③ 股外側肌瓣填充腹直肌缺損區域時,盡量使肌纖維與腹直肌走行方向一致,最大程度恢復腹壁功能。④ 股外側肌和股中間肌在大腿遠段融合,界限不清,容易切過界,應該從近向遠分離股外側肌瓣。⑤ 補片修復腹膜時注意雙層固定。⑥ 肌皮瓣設計盡量位于股外側肌遠端,以獲取更長的血管蒂。⑦ 為獲取足夠長的血管蒂,必要時結扎離斷旋股外側血管橫支。⑧ 肌皮瓣通過股直肌深面和腹股溝皮下隧道轉移至腹部缺損,可最大程度縮短血管蒂長度,避免血管蒂扭轉、張力。⑨ 肌皮瓣血管蒂為旋股外側動脈降支主干,分離血管蒂平面僅需達到旋股外側動脈降支主干的發出平面,即足以轉移肌皮瓣修復上腹部缺損區域,不建議進一步逆向分離血管蒂,因為其一是操作極為困難,其二是會對股中間肌和股直肌的血運造成較大損傷。⑩ 大多數外科醫生建議分離并保護股外側肌的運動神經,但我們將其包裹在血管蒂中與部分股外側肌一并旋轉至腹部。我們認為肌肉能填補缺損并加強腹壁強度,同時保留運動神經的皮瓣可以防止術后失神經性肌肉萎縮。

股前外側肌皮瓣供區的并發癥包括暫時性肢體無力,但大多數患者能在術后 6 個月內恢復正常活動度和活動水平,而且如果股外側肌被切除,其他股四頭肌也可以補償其功能[20-22]。本組患者均無肢體障礙發生。

綜上述,合理設計切取帶蒂股前外側肌皮瓣可以在修復大面積腹壁全層缺損同時閉合供區創面,無需顯微吻合血管,手術風險小,手術難度不高,而且可以最大程度減少手術損傷,修復范圍較大,肌皮瓣修復范圍可達上腹部肋弓平面,是修復腹壁全層缺損的首選方法。

腹壁腫瘤徹底切除后往往合并大面積全層腹壁缺損,涉及皮膚軟組織、腹直肌、腹外斜肌和腹膜,修復難度大,一直是臨床治療難點。既往為了避免創面無法直接閉合,臨床常選擇姑息性切除,導致腫瘤復發率高。隨著腫瘤整形修復重建技術的發展及多學科交叉合作的深入,目前已有多種修復重建方法及材料用于全層腹壁缺損的修復,如成分分離、人工多邊形網格技術和局部皮瓣,取得了越來越好的臨床效果[1-2]。但上述方法也存在一些問題,例如對術者技術要求高、手術操作繁瑣、修復治療周期長、療效不確定以及治療費用高等。因此,自體組織瓣移植仍是目前修復腹壁缺損可行且性價比高的方法。但是需注意無論采用何種方法,術者需在供體部位并發癥發生率與重建后腹壁功能間找到平衡點[3-4]。

股前外側皮瓣由 Song 等于 1984 年首次提出,該皮瓣血供可靠、解剖容易、供區并發癥發生率低,可切取面積較大,可用于全身缺損的修復[5]。1986 年 Koshima 等首次將其制備為帶蒂皮瓣,修復腹股溝、會陰和肛門缺損,可達對側腹股溝區,甚至延伸到對側下腹部[6-7]。目前,帶蒂股前外側皮瓣是修復下腹壁缺損的最佳選擇[8-9]。2010 年 9 月— 2017 年 12 月,我們采用帶蒂股前外側肌皮瓣修復 18 例腹壁腫瘤切除術后全層缺損。現回顧分析患者臨床資料,總結治療經驗及體會。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男 11 例,女 7 例;年齡 29~68 歲,平均 45.2 歲。原發疾病:腹壁纖維瘤 8 例,肉瘤 6 例,結腸腺癌腹壁轉移 2 例,惡性畸胎瘤 2 例。16 例既往接受 1~3 次腫物切除手術,其中 9 例 3 次、6 例 2 次、1 例 1 次;術后均復發。2 例為首次手術。術前穩定患者全身情況,糾正貧血及低蛋白血癥,控制炎癥,評估心肺功能,排查全身心腦血管疾病,完善影像學相關檢查,相關科室聯合會診確定手術指征及圍術期處理措施。本研究經湖南省腫瘤醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 手術方法

手術分兩組同時進行。腫瘤切除組負責徹底切除腹壁腫瘤,本組腫瘤切除后遺留缺損范圍為 15 cm×6 cm~25 cm×22 cm;根據腹膜缺損情況,選擇合適的聚乙烯網片覆蓋固定于腹膜缺損區域,重建腹膜連續性。

皮瓣制備組負責設計切取帶蒂股前外側肌皮瓣,皮瓣形狀、大小依據腹壁缺損情況決定,無需定位和尋找股前外側穿支血管。本組 2 例全腹壁巨大缺損患者采用雙側帶蒂股前外側肌皮瓣修復,其余患者均采用同側帶蒂股前外側肌皮瓣修復。于髂前上棘和髕骨外上緣連線設計定位皮瓣,將皮島連同絕大部分股外側肌一并切取,股神經運動支與旋股外側血管降支緊密伴行,一并完整保留于肌皮瓣內,逆行分離血管蒂至降支與橫支分支平面。于股直肌、縫匠肌和腹股溝韌帶深面制備隧道,將帶蒂股前外側肌皮瓣通過隧道轉移至腹壁缺損區域(圖 1),其中股外側肌瓣置于網片表面并與腹直肌斷端縫合固定,股前外側皮瓣與腹壁缺損創緣縫合固定,留置 2~3 根負壓引流管,最后閉合大腿皮瓣供區。本組股外側肌瓣切取范圍為 10 cm×8 cm~22 cm×10 cm,股前外側皮瓣切取范圍為 14.0 cm×8.0 cm~21.0 cm×8.5 cm。

圖1

帶蒂股前外側肌皮瓣通過隧道轉移修復腹壁缺損示意圖

Figure1.

Schematic drawing of pedicled anterolateral thigh myocutaneous flap that be transferred through the tunnel to repair the abdominal wall defect

圖1

帶蒂股前外側肌皮瓣通過隧道轉移修復腹壁缺損示意圖

Figure1.

Schematic drawing of pedicled anterolateral thigh myocutaneous flap that be transferred through the tunnel to repair the abdominal wall defect

1.3 術后處理

患者于彎腰屈腿位臥床休息 14 d,以減少血管蒂張力,避免隧道對血管蒂卡壓。術后禁食至肛門排氣為止,加強營養支持治療。常規應用抗生素 5 d 預防感染,術后第 7 天拔除引流管。

2 結果

術后所有皮瓣順利成活,創面Ⅰ期愈合;供區切口Ⅰ期愈合。患者均獲隨訪,隨訪時間 11~56 個月,平均 22.5 個月。隨訪期間均無腫瘤復發,未見腹壁疝表現,皮瓣外觀及腹部功能恢復滿意。

3 典型病例

患者 男,37 歲。因“下腹部纖維瘤復發 1 年”入院。患者于 2010 年 9 月行腹部腫瘤及右半結腸、回腸切除術,術后病理檢查證實為纖維瘤;術后 3 年腹部纖維瘤復發,接受冷凍手術但效果不佳;于 2013 年 5 月接受第 2 次腹壁腫瘤切除術,于 2014 年 3 月腫瘤再次復發,表現為多發無痛性腫塊并融合,生長迅速,轉入我院。入院檢查:皮下觸及腫塊,質硬,面積為 18 cm×16 cm。CT 檢查顯示腫瘤浸潤肌層和腹膜壁層的空腸部分,空腸黏膜緊貼腫瘤無明確邊界。

手術首先由腫瘤切除組徹底切除腫瘤,術中發現空腸黏膜和腫瘤之間有 2 個粘連點,局部切除空腸漿膜并行修補,冰凍切片檢查證實切緣陰性。腫瘤切除后遺留腹壁缺損面積為 25 cm×22 cm。將聚乙烯網片裁剪至適當大小后,與周圍腹膜組織緊密縫合,以重建腹膜連續性。皮瓣制備組在兩側大腿分別切取帶蒂股前外側肌皮瓣,其中皮瓣面積為 20 cm×8 cm、肌瓣面積為 18 cm×7 cm。股神經運動支被保留,以避免肌肉萎縮。血管蒂逆行分離解剖至旋股外側血管降支發出平面,并通過腹直肌深面隧道將皮瓣轉移至腹部缺損區域。兩側股外側肌瓣分別重建兩側腹直肌強度,兩側皮瓣并排放置修復腹壁皮膚軟組織缺損。放置腹腔引流管 1 根,皮瓣下方引流管 3 根。雙側大腿供區缺損直接拉攏閉合。

術后第 7 天拔除引流管,皮瓣順利成活,創面及供區切口均Ⅰ期愈合。患者獲隨訪 3 年,腹壁及雙側大腿外觀功能滿意,未見腫瘤復發或腹壁疝表現。見圖 2。

圖2

典型病例

圖2

典型病例

a. 術前腹部外觀;b. 腫瘤切除范圍和雙側皮瓣設計; c. 術中徹底切除腹壁腫瘤;d. 術中腹膜缺損區域以網片修復;e. 術中腹壁缺損修復后即刻;f. 術后 6 個月腹部外觀

Figure2. A typical casea. Abdominal appearance preoperatively; b. Tumor resection scope and bilateral flaps design; c. Intraoperatively full-thickness abdominal tumor was resected completely; d. Peritoneum continuity was reconstructed with mesh; e. Intraoperatively view after abdominal reconstruction; f. Appearance of reconstructed abdomen at 6 months after operation

4 討論

腹壁由皮膚、皮下脂肪、肌肉、筋膜和腹膜壁層構成。對于腹壁腫瘤切除后遺留的全層腹壁缺損修復主要有兩個目的,即腹壁穩定性的重建和皮膚軟組織缺損的修復[10]。腹壁缺損較小者可直接游離縫合,缺損較大的全層腹壁缺損則需行腹壁穩定性重建以及組織瓣修復。臨床上常用網狀合成材料重建腹壁穩定性,包括聚四氟乙烯、高密度聚乙烯、聚丙烯等[11]。腹壁皮膚軟組織缺損的修復,可選擇帶蒂或游離組織瓣,但應把握手術指征。缺損直徑<8 cm 時,適當游離皮緣即可直接閉合創面,不需組織瓣移植。但應特別注意,如遺留腹部深部腔隙缺損,不能選擇游離皮緣直接閉合,以免發生積液和深部不愈合,此時應選擇局部帶蒂或游離肌瓣填塞深部腔隙,再閉合創面。

臨床根據腹部缺損情況,可選擇不同類型自體皮瓣。例如,闊筋膜張肌皮瓣常用于修復下腹部缺損[12]。該皮瓣攜帶較強韌的筋膜層,當缺損伴污染傷口或感染性缺損不能使用人工網時,可選擇該皮瓣加強腹壁。但是,闊筋膜張肌皮瓣主要缺點是血運范圍受限,不能過分擴大切取。Iida 等[13]通過額外切取組合皮瓣進行二次血管吻合解決了這個問題,但是手術難度和技術要求也相應增加。背闊肌皮瓣也可提供足夠的軟組織量,以修復腹壁廣泛缺損[14-16],然而大部分情況下僅能作為游離皮瓣來使用[17],而且要求受區血管條件良好,醫生需熟練掌握微血管技術。我們總結面積較小的腹壁軟組織缺損,可以采用局部帶蒂皮瓣移位修復;中等面積缺損,則采用帶蒂股前外側肌皮瓣修復;大面積缺損處理方法和修復原則較復雜,應當根據缺損大小、形狀及位置決定。

本組患者均采用帶蒂股前外側肌皮瓣成功修復腹壁全層缺損,皮瓣供區直接閉合,最大程度減少了供區損傷。股前外側肌皮瓣被認為是腹壁重建的最佳選擇[18]。股前外側肌皮瓣血管蒂位于腹股溝韌帶下方 1 cm,與闊筋膜張肌皮瓣相比,具有更大的自由度和良好旋轉。作為一個帶蒂皮瓣,它可以到達腹部上部區域。臨床主要以帶蒂皮瓣形式使用股前外側肌皮瓣[19],可靠的血供基礎使得皮瓣可切取面積大,在修復大面積腹壁軟組織缺損方面有一定優勢。但是,皮瓣設計時應考慮供區損傷程度,皮瓣寬度建議控制在 10 cm 以內,以避免供區植皮。此外,腹股溝區的轉移隧道也必須擴大至皮瓣能順利通過。

帶蒂股前外側肌皮瓣修復腹壁全層缺損注意事項:① 股前外側皮瓣和股外側肌瓣的形狀、大小允許存在差異,可根據實際腹壁軟組織缺損情況靈活調整。② 可以用闊筋膜修復前鞘。③ 股外側肌瓣填充腹直肌缺損區域時,盡量使肌纖維與腹直肌走行方向一致,最大程度恢復腹壁功能。④ 股外側肌和股中間肌在大腿遠段融合,界限不清,容易切過界,應該從近向遠分離股外側肌瓣。⑤ 補片修復腹膜時注意雙層固定。⑥ 肌皮瓣設計盡量位于股外側肌遠端,以獲取更長的血管蒂。⑦ 為獲取足夠長的血管蒂,必要時結扎離斷旋股外側血管橫支。⑧ 肌皮瓣通過股直肌深面和腹股溝皮下隧道轉移至腹部缺損,可最大程度縮短血管蒂長度,避免血管蒂扭轉、張力。⑨ 肌皮瓣血管蒂為旋股外側動脈降支主干,分離血管蒂平面僅需達到旋股外側動脈降支主干的發出平面,即足以轉移肌皮瓣修復上腹部缺損區域,不建議進一步逆向分離血管蒂,因為其一是操作極為困難,其二是會對股中間肌和股直肌的血運造成較大損傷。⑩ 大多數外科醫生建議分離并保護股外側肌的運動神經,但我們將其包裹在血管蒂中與部分股外側肌一并旋轉至腹部。我們認為肌肉能填補缺損并加強腹壁強度,同時保留運動神經的皮瓣可以防止術后失神經性肌肉萎縮。

股前外側肌皮瓣供區的并發癥包括暫時性肢體無力,但大多數患者能在術后 6 個月內恢復正常活動度和活動水平,而且如果股外側肌被切除,其他股四頭肌也可以補償其功能[20-22]。本組患者均無肢體障礙發生。

綜上述,合理設計切取帶蒂股前外側肌皮瓣可以在修復大面積腹壁全層缺損同時閉合供區創面,無需顯微吻合血管,手術風險小,手術難度不高,而且可以最大程度減少手術損傷,修復范圍較大,肌皮瓣修復范圍可達上腹部肋弓平面,是修復腹壁全層缺損的首選方法。