引用本文: 孫卓然, 李危石, 郭揚, 周思宇, 徐飛, 陳仲強, 齊強, 郭昭慶, 曾巖, 孫垂國. 腰椎融合術前相鄰節段存在退變因素對術后早期臨床療效的影響. 中國修復重建外科雜志, 2019, 33(7): 837-844. doi: 10.7507/1002-1892.201903114 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

腰椎固定融合手術遠期臨床療效肯定[1],但術后出現的融合節段相鄰節段退變(adjacent segment degeneration,ASD)始終困擾著研究者,對其病因和處理始終保持著爭議[2-3]。ASD 是一種影像學改變,表現為手術相鄰節段的椎間盤信號降低、椎間隙狹窄、新骨贅形成或原有骨贅增加、椎管狹窄等改變,有文獻指出發病率為 11%~100%[4]。當 ASD 進一步引起新的臨床癥狀,就會形成相鄰節段病變(adjacent segment disease,ASDis),嚴重影響手術預后和患者生活質量,甚至需要再次翻修手術治療。目前認為,ASD 是多因素共同作用的結果,包括年齡、性別、術前相鄰節段存在退變因素、固定長度、融合方式等[5]。

腰椎管狹窄癥患者多為中老年人,往往術前多個節段均存在不同程度的退變,而致病的責任節段可能只是其中某一個。由于術前相鄰節段的退變是影響其術后退變程度加重的危險因素[6-7],因此術前相鄰節段已經存在的退變因素往往會給治療策略選擇帶來挑戰。既往研究大多從椎間盤退變程度、小關節退變程度等方面描述和評價術前相鄰節段的退變程度。臨床上相鄰節段的翻修手術大多因相鄰節段椎管狹窄加重而再次引起神經壓迫癥狀[8],但鮮有研究從椎管狹窄程度的角度去評價術前已經退變的相鄰節段。為此,我們進行了前瞻性對比研究,以觀察腰椎融合術前相鄰節段的退變在術后的早期變化,及其對術后臨床療效的影響。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 腰椎管狹窄癥診斷明確,經保守治療無效;② 術前明確責任節段為 L4~S1,需行 L4~S1 減壓固定融合手術。排除標準:① 責任節段的相鄰節段存在不穩定因素(輕度滑移、旋轉、側彎等);② 軀干整體矢狀位、冠狀位失平衡;③ 腰椎感染、腫瘤疾病;④ 既往有腰椎融合手術史。2015 年 7 月—2017 年 12 月共 183 例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 患者分組及方法

術前相鄰節段 L3、4 退變狀態的影像學評價標準:① 椎間盤退變因素:術前 L3、4 節段椎間盤 MRI 上存在局限性高信號改變(high-intensity zone,HIZ)或輕度椎間盤突出,壓迫硬膜囊。② 椎管狹窄因素:若術前相鄰節段椎管存在神經根管狹窄或中央管狹窄,則認為術前相鄰節段存在椎管狹窄因素。其中,依據 MRI 上腦脊液閉塞程度[9],將術前 L3、4 節段中央椎管形態進行分級:0 級,椎管無明顯狹窄,馬尾神經前方有明顯腦脊液充盈;1 級,椎管輕度狹窄,馬尾神經前方無明顯腦脊液充盈,馬尾神經終絲聚集,但相互可辨;2 級,椎管中度狹窄,馬尾神經積聚成束;3 級,椎管重度狹窄,硬膜囊內空間幾乎完全閉塞。

依據患者術前相鄰節段的退變狀態不同,將患者分成兩組。術前相鄰節段無明顯退變,即無明顯椎間盤突出、HIZ 改變,中央椎管形態為 0 級的患者納入 A 組,98 例;術前相鄰節段存在退變因素,包括輕度椎間盤突出、壓迫硬膜囊,椎間盤存在 HIZ 改變,或存在神經根管狹窄、中央管狹窄(椎管形態≥1 級)的患者,納入 B 組,85 例。同時依據 MRI 的 Pfirrmann 分級[10],記錄患者術前相鄰節段椎間盤信號強度,但不作為患者分組的依據。

1.3 一般資料

A 組:男 42 例,女 56 例;年齡 29~80 歲,平均 54.5 歲。美國麻醉醫師協會(ASA)分級為 1 級 42 例,2 級 55 例,3 級 1 例。體質量指數(body mass index,BMI)19.5~45.9,平均 26.2。術前診斷:均為腰椎管狹窄癥,責任節段無滑脫 69 例,責任節段存在退變性滑脫 15 例,責任節段存在真性滑脫 14 例。

B 組:男 46 例,女 39 例;年齡 33~80 歲,平均 59.8 歲。ASA 分級為 1 級 24 例,2 級 59 例,3 級 1 例。BMI 19.8~35.8,平均 26.9。術前診斷:均為腰椎管狹窄癥,責任節段無滑脫 64 例,責任節段存在退變性滑脫 15 例,責任節段存在真性滑脫 6 例。

兩組患者性別、ASA 分級、BMI、合并滑脫狀態及術前腰、腿痛疼痛視覺模擬評分(VAS)、日本骨科協會(JOA)評分、Oswestry 功能障礙指數(ODI)等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05);A 組患者年齡顯著小于 B 組,差異有統計學意義(t=?3.560,P=0.000)。見表 1。

)

Table1.

Comparison of clinical function scores before and after operation between the two groups (

)

Table1.

Comparison of clinical function scores before and after operation between the two groups ( )

)

1.4 手術方法及術后處理

所有患者手術均于全麻下進行,采用經典后路腰椎固定融合術,椎弓根螺釘內固定、椎板切除減壓。術中注意保護頭側相鄰節段關節突及關節囊,融合方式采用椎體間、橫突間、后外側植骨融合。患者于術后 3~5 d 下床活動,術后 3 周開始腰背肌鍛煉,術后統一腰圍保護 3 個月。

1.5 療效評價指標

記錄并比較患者手術時間、術中出血量、住院時間、圍術期并發癥(包括腦脊液漏、傷口感染、肺炎、心功能衰竭、術后神經功能障礙等);術前及末次隨訪時采用腰、腿痛 VAS 評分、JOA 評分、ODI 評分評價療效。

術后 ASD 影像學評價標準:末次隨訪時完成腰椎 MRI 及腰椎正側伸屈位 X 線片檢查,評估責任節段及相鄰節段的退變狀態。X 線片評估 ASD 標準:① 伸屈位鄰近節段椎體前后滑移超過 3 mm,或者椎體活動角度>10°;② 終板硬化,鄰近節段側彎;③ 椎間隙高度丟失超過 10%;④ 新骨贅形成或原有骨贅增加 3 mm 以上。MRI 評估 ASD 標準:① 相鄰節段椎管形態分級加重;② 椎間盤退變 Pfirrmann 分級加重,或出現 HIZ 改變,椎間盤突出加重。

末次隨訪時,只要出現上述任何影像學改變,均診斷為 ASD,并依據退變加重原因分為:① 椎管因素,即椎管狹窄程度加重;② 椎間盤因素:包括椎間盤突出、HIZ 改變或 Pfirrmann 分級加重;③ 相鄰節段不穩定因素:相鄰節段出現滑移、側彎等不穩定,但無明顯椎管狹窄。若在隨訪期內出現下肢神經癥狀、腰痛顯著加重,結合影像學退變表現,則診斷為 ASDis。

1.6 統計學方法

采用 SPSS17.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗,組內手術前后比較采用配對 t 檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用 χ2 檢驗;等級資料組間比較采用 Mann-Whitney 秩和檢驗或 Fisher’s 確切概率法。采用 logistic 回歸分析影響患者術后出現 ASD 的獨立危險因素。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

兩組患者手術時間、術中出血量及住院時間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 2。A 組圍術期發生腦脊液漏 3 例,術后一過性下肢無力 4 例,傷口感染 1 例,非特異性發熱 2 例,心衰 1 例,肺栓塞 1 例,硬膜外血腫 1 例;B 組圍術期發生腦脊液漏 7 例,術后一過性下肢無力 1 例,傷口感染 1 例,非特異性發熱 4 例,心衰 1 例,泌尿系感染 1 例,肺炎 1 例。兩組圍術期并發癥發生率比較差異無統計學意義(χ2=1.506,P=0.220)。兩組患者均獲隨訪,A、B 組隨訪時間分別為(24.9±8.8)個月和(24.8±7.8)個月,差異無統計學意義(t=0.050,P=0.960)。

)

Table2.

Comparison of operation time, intraoperative blood loss, and hospitalization stay between the two groups (

)

Table2.

Comparison of operation time, intraoperative blood loss, and hospitalization stay between the two groups ( )

)

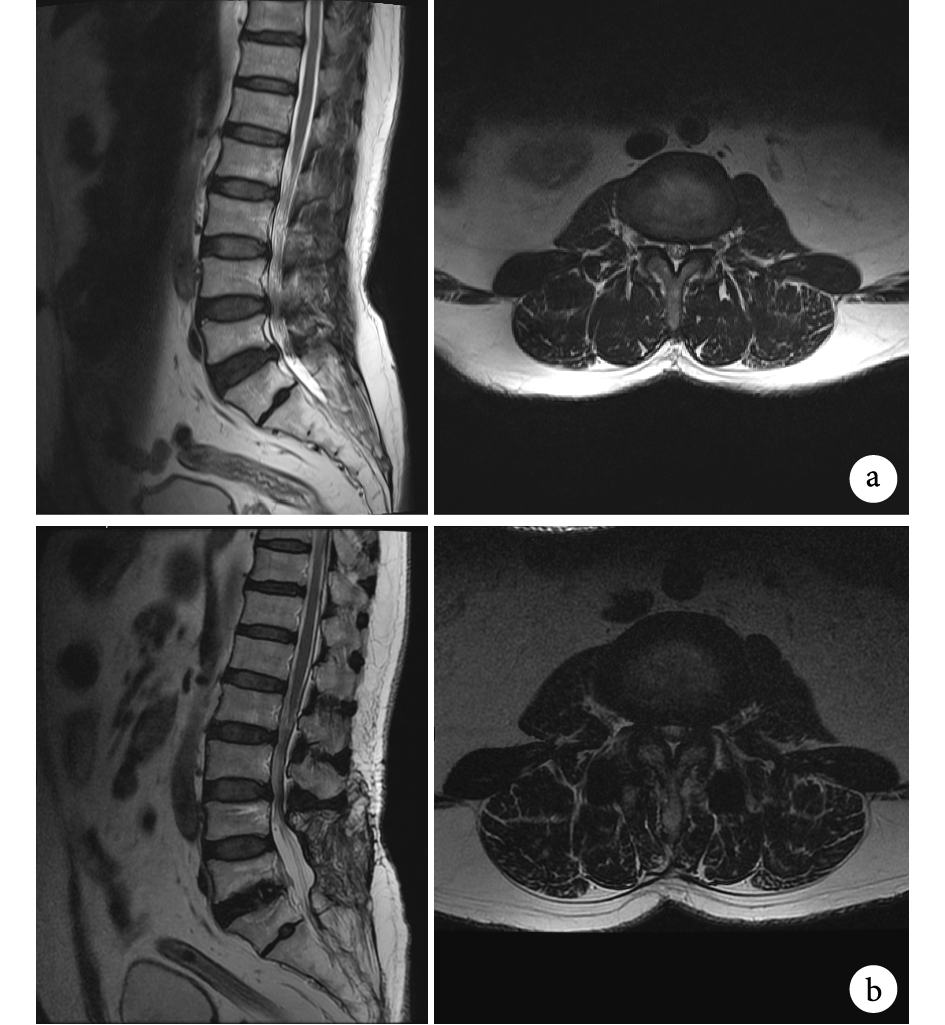

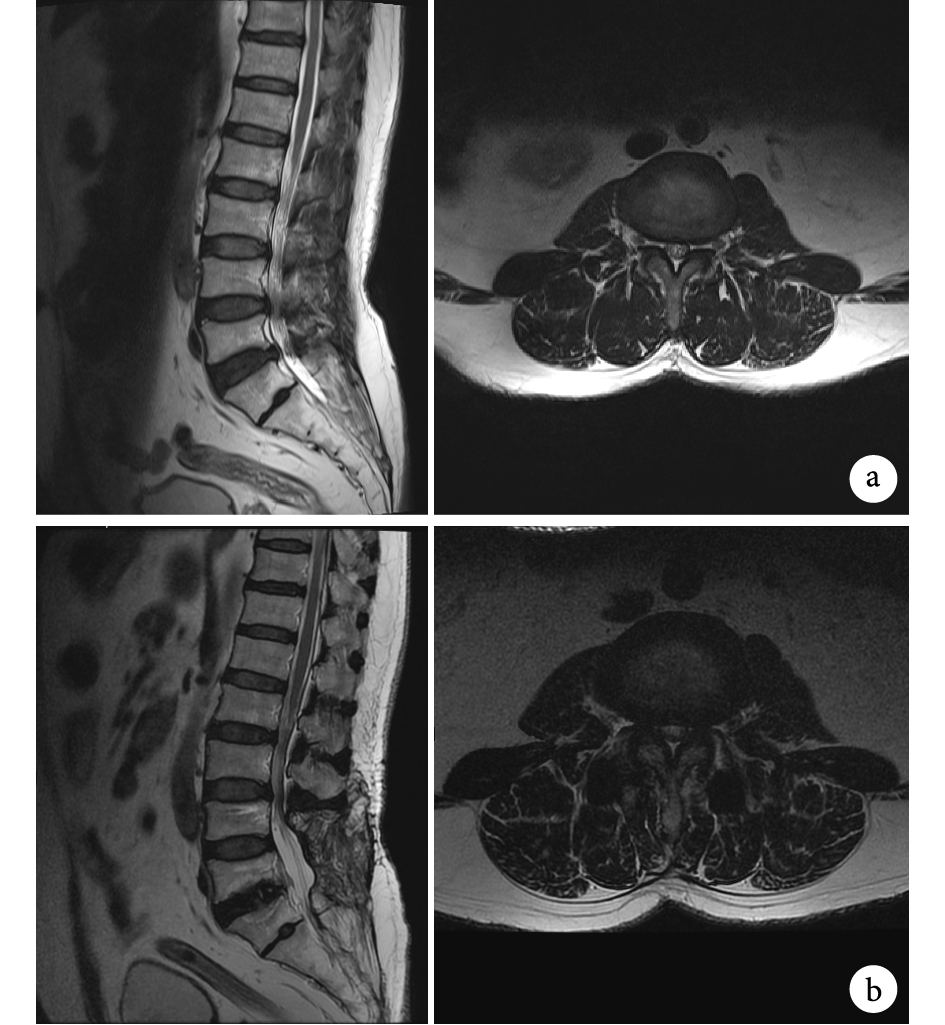

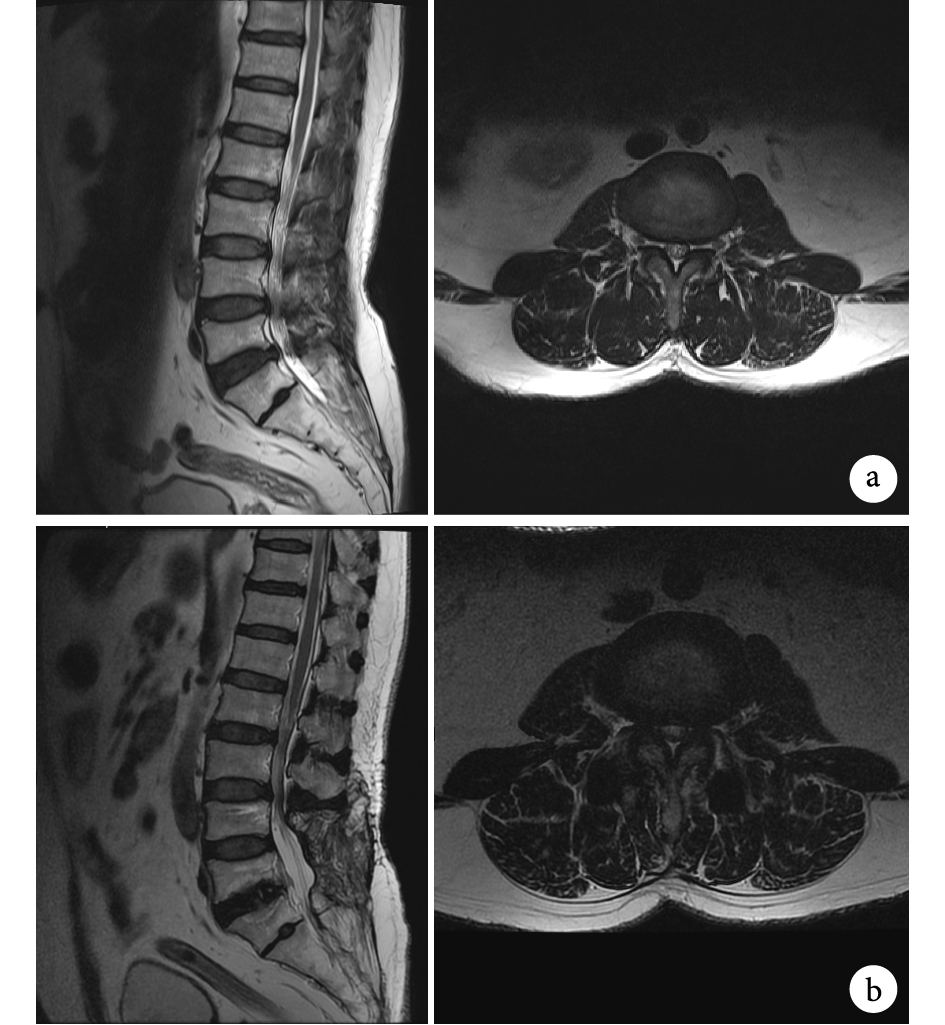

至末次隨訪時兩組患者均未出現 ASDis。兩組患者末次隨訪時椎間盤 Pfirrmann 分級與術前比較差異均無統計學意義(P>0.05);術前及末次隨訪時兩組間椎間盤 Pfirrmann 分級比較差異均有統計學意義(P<0.001),B 組椎間盤退變程度更重。見表 3。至末次隨訪時,共 74 例患者出現 ASD,發生率 40.4%。A 組有 21 例(21.4%)出現 ASD,退變加重原因為椎管因素 13 例(椎管形態由術前 0 級加重至 1 級)、椎間盤因素 6 例、相鄰節段不穩定因素 2 例;B 組有 53 例(62.4%)出現 ASD,退變加重原因為椎管因素 51 例(由術前椎管形態 1 級或神經根管狹窄,加重至椎管形態 2 級甚至 3 級)、椎間盤因素 1 例、相鄰節段不穩定因素 1 例。兩組術后 ASD 發生率比較差異有統計學意義(χ2=31.652,P=0.000)。見圖 1。

圖1

B 組患者,男,56 歲,L4~S1 腰椎管狹窄癥手術前后矢狀位及 L3、4 節段冠狀位 MRI

圖1

B 組患者,男,56 歲,L4~S1 腰椎管狹窄癥手術前后矢狀位及 L3、4 節段冠狀位 MRI

a. 術前椎管形態 1 級;b. 術后 24 個月椎管形態加重至 3 級,未出現相鄰節段病變

Figure1. Pre- and post-operative sagittal MRI and L3, 4-segment coronal MRI of a 56-year-old male patient with L4-S1 segment lumbar spinal stenosis in group Ba. Preoperative spinal canal morphology was grade 1; b. The spinal canal morphology increased to grade 3 at 24 months after operation, and no adjacent segment lesions was found

兩組末次隨訪時腰、腿痛 VAS 評分、JOA 評分及 ODI 評分均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間除 JOA 評分比較差異有統計學意義(t=2.169,P=0.032)外,其余評分兩組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 1。A 組患者中,除術后非 ASD 患者的術前腰痛 VAS 評分顯著高于 ASD 患者(P<0.05)外,ASD 患者和非 ASD 患者其余時間點各臨床評分比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 4。B 組患者中,除術后出現 ASD 患者末次隨訪時的腰痛 VAS 評分、ODI 評分顯著高于非 ASD 患者(P<0.05)外,ASD 患者和非 ASD 患者其余時間點各臨床評分比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 5。

)

Table4.

Comparison of clinical function scores between ASD patients and non-ASD patients before and after operation in group A (

)

Table4.

Comparison of clinical function scores between ASD patients and non-ASD patients before and after operation in group A ( )

)

)

Table5.

Comparison of clinical function scores between ASD patients and non-ASD patients before and after operation in group B (

)

Table5.

Comparison of clinical function scores between ASD patients and non-ASD patients before and after operation in group B ( )

)

logistic 回歸分析結果顯示,術前相鄰節段存在退變因素與 BMI 是影響患者末次隨訪時出現 ASD 的獨立危險因素(P<0.05)。見表 6。

3 討論

術前相鄰節段存在退變因素是影響術后 ASD 加重甚至形成 ASDis 的危險因素[6-7, 11-13]。若術前擬融合節段的相鄰節段已存在退變因素,往往會給治療策略的選擇帶來挑戰。既往研究大多通過術前相鄰節段椎間盤 Pfirrmann 分級與小關節退變分級評價術前相鄰節段退變程度,發現術前相鄰節段椎間盤的退變更多與術后影像學上的退變加重有關,而與末次隨訪時的臨床癥狀無關。Lee 等[11]對腰椎融合術后至少隨訪 1 年的患者進行回顧性研究,發現在 1 069 例患者中,28 例(2.62%)出現 ASDis,應用 Pfirrmann 分級評價術前相鄰節段椎間盤退變的程度并不是影響 ASDis 的危險因素,而小關節退變程度則是影響 ASDis 的危險因素。由于相鄰節段翻修手術的病因大多為相鄰節段椎管狹窄程度加重[8],單純依靠相鄰節段椎間盤 Pfirrmann 分級與小關節退變程度的影像學表現,無法整體評價術前相鄰節段椎管狹窄程度。因此,應尋求評價術前相鄰節段整體退變狀態的方法。Nakashima 等[14]對 101 例行腰椎融合術患者進行了 10 年隨訪研究,探討術前椎管狹窄程度對 ASDis 的影響,應用矢狀位上椎管的有效徑與椎管直徑的比值判斷椎管狹窄程度,并未發現其與 ASDis 有關。Yugué等[15]對 161 例 L4 退變性滑脫術后患者資料進行回顧性研究,行脊髓造影與 MRI 檢查,利用術前 L3、4 節段最狹窄處的硬膜囊直徑與椎管最寬處的硬膜囊直徑的比值評價椎管狹窄程度,發現其與術后出現有癥狀的 ASD 有關。這兩個研究都是從椎管狹窄的角度評價術前相鄰節段已存在的退變,盡管研究設計、樣本選擇不同,使得結論尚存在差異,但該評價角度給了我們重要提示,應該評估術前相鄰節段椎管的整體退變狀況,來進行術前相鄰節段退變狀態的評估,而非單純分析椎間盤、小關節的退變程度。但無論采用矢狀位上椎管的有效徑與椎管直徑的比值,還是采用節段最狹窄處的硬膜囊直徑與椎管最寬處的硬膜囊直徑的比值,都無法從矢狀位上準確判斷椎管狹窄引起的馬尾神經積聚、受壓程度。而單純應用橫截面上椎管直徑與橫截面積的大小更無法代表椎管內馬尾神經聚積、受壓的程度。因此,尋求評價術前相鄰節段椎管狹窄程度,特別是馬尾神經積聚、受壓程度的方法,顯得更具有臨床應用價值。

本研究中我們采用 Lee 等[9]提出的 MRI 上腦脊液閉塞程度進行椎管狹窄程度分級,該分級系統簡潔、直觀,觀察者間信度高。并且該團隊在 160 例患者中分析驗證了該分級系統與臨床癥狀間存在顯著相關性[16],尤其對于中老年患者,0 級幾乎不會引起臨床癥狀,2、3 級多數患者會出現癥狀;1 級的椎管狹窄程度與臨床癥狀間的相關性尚存在不確定性,而此不確定性正是手術策略制定所面臨的難題。我們課題團隊前期對 59 例腰骶融合術后患者進行了遠期隨訪回顧性研究[17],發現術前相鄰節段存在輕度的椎管狹窄因素,即馬尾神經積聚并且無明顯腦脊液充盈時,會顯著增加 ASDis 的風險,顯示應用該方法評價術前 相鄰節段退變程度的重要臨床價值。本研究采用前瞻性對比研究,結果顯示,對于術前存在輕度退變、椎管狹窄的患者,術后 60% 在早期隨訪時就會出現椎管狹窄程度加重,而術后椎間盤 Pfirrmann 分級并未發生顯著改變。即使對于術前相鄰節段無明顯退變的患者,術后早期出現椎管狹窄程度加重者也顯著多于椎間盤退變加重、節段不穩的患者。我們認為,椎管狹窄程度加重是腰椎融合術后早期出現 ASD 的主要病理類型,而非椎間盤的退變。分析其可能的生物力學原因,腰椎融合術后相鄰節段的生物力學變化主要集中在相鄰節段應力以及活動度的增加[18-19],而活動度的增加主要來自于椎間盤的退變和后方韌帶及小關節的退變。但既往關于相鄰節段前中柱及后柱發生退變的先后順序鮮有報道。鑒于術后早期椎管狹窄程度加重為主要病理類型,我們推測在腰椎融合術后早期,由于椎間盤彈性形變的限制,使得早期活動度的增加更多地來自于后方黃韌帶及關節囊韌帶的拉伸、關節突關節活動范圍增加,從而導致后方韌帶的拉伸皺褶及關節突關節的退變,進一步導致了椎管狹窄程度加重,這需要在今后的相鄰節段三維運動學與生物力學研究中進一步證實。

術后隨訪時間的不同,會使 ASD 與 ASDis 發生率存在差異。Xia 等[20]進行的 Meta 分析結果顯示,術后隨訪 0.5~2 年,ASD 發生率平均為 21.8%,ASDis 發生率為 6.5%;術后隨訪 2~5 年,ASD 發生率增加至 33.6%,ASDis 發生率增加至 12.1%。Okuda 等[8]對單節段腰椎退變性滑脫患者術后 10 年的回顧性研究發現,術后 2、5、10 年影像學退變的發生率分別為 19%、49% 與 75%,出現下肢神經癥狀診斷為 ASDis 者分別為 6%、14% 與 31%。進行翻修手術治療的患者中,ASD 的病理類型僅 10% 為相鄰節段椎間盤突出,其余病理類型均為相鄰節段的椎管狹窄或合并退變性滑脫。說明隨著隨訪時間延長,會有更多患者出現影像學上退變,進而出現 ASDis。而相鄰節段椎管狹窄為患者遠期隨訪出現 ASD 甚至進行翻修手術的主要病理類型。本研究同樣發現患者術后早期出現的 ASD 病理類型為椎管狹窄程度加重,盡管尚未發現 ASD 患者在隨訪期出現下肢神經癥狀加重、間歇性跛行等臨床癥狀,但在本研究中,術前存在相鄰節段退變因素的患者中,隨著術后椎管狹窄程度的加重,隨訪時 ASD 患者腰痛 VAS 評分和 ODI 評分顯著高于未出現 ASD 的患者,提示這部分患者已經顯示出腰痛方面的差異。在椎管狹窄程度加重的基礎上,會不會隨著隨訪的延續進一步出現神經癥狀,需要在今后的隨訪中繼續觀察。

通過本研究,我們首次將椎管內腦脊液閉塞程度應用于術前相鄰節段椎管狹窄的整體評估,并進行了前瞻性觀察。發現術前存在相鄰節段輕度椎管狹窄者,在術后早期即可出現椎管狹窄程度顯著加重。相鄰節段椎管狹窄是術后早期最主要的 ASD 病理類型,而非椎間盤退變的加重。對于術前相鄰節段的退變狀態,應評估術前相鄰節段椎管的整體退變情況,而非單純評估椎間盤與小關節的退變。

作者貢獻:孫卓然負責本研究科研設計、實施、文章撰寫;李危石負責科研設計及研究實施監督等;郭揚、周思宇、徐飛負責項目實施、數據收集及統計分析;陳仲強、齊強、郭昭慶、曾巖、孫垂國負責入組病例的手術完成。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。基金項目經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經北京大學第三醫院醫學倫理委員會批準(【2015】醫倫審 150 號),患者均知情同意。

腰椎固定融合手術遠期臨床療效肯定[1],但術后出現的融合節段相鄰節段退變(adjacent segment degeneration,ASD)始終困擾著研究者,對其病因和處理始終保持著爭議[2-3]。ASD 是一種影像學改變,表現為手術相鄰節段的椎間盤信號降低、椎間隙狹窄、新骨贅形成或原有骨贅增加、椎管狹窄等改變,有文獻指出發病率為 11%~100%[4]。當 ASD 進一步引起新的臨床癥狀,就會形成相鄰節段病變(adjacent segment disease,ASDis),嚴重影響手術預后和患者生活質量,甚至需要再次翻修手術治療。目前認為,ASD 是多因素共同作用的結果,包括年齡、性別、術前相鄰節段存在退變因素、固定長度、融合方式等[5]。

腰椎管狹窄癥患者多為中老年人,往往術前多個節段均存在不同程度的退變,而致病的責任節段可能只是其中某一個。由于術前相鄰節段的退變是影響其術后退變程度加重的危險因素[6-7],因此術前相鄰節段已經存在的退變因素往往會給治療策略選擇帶來挑戰。既往研究大多從椎間盤退變程度、小關節退變程度等方面描述和評價術前相鄰節段的退變程度。臨床上相鄰節段的翻修手術大多因相鄰節段椎管狹窄加重而再次引起神經壓迫癥狀[8],但鮮有研究從椎管狹窄程度的角度去評價術前已經退變的相鄰節段。為此,我們進行了前瞻性對比研究,以觀察腰椎融合術前相鄰節段的退變在術后的早期變化,及其對術后臨床療效的影響。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 腰椎管狹窄癥診斷明確,經保守治療無效;② 術前明確責任節段為 L4~S1,需行 L4~S1 減壓固定融合手術。排除標準:① 責任節段的相鄰節段存在不穩定因素(輕度滑移、旋轉、側彎等);② 軀干整體矢狀位、冠狀位失平衡;③ 腰椎感染、腫瘤疾病;④ 既往有腰椎融合手術史。2015 年 7 月—2017 年 12 月共 183 例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 患者分組及方法

術前相鄰節段 L3、4 退變狀態的影像學評價標準:① 椎間盤退變因素:術前 L3、4 節段椎間盤 MRI 上存在局限性高信號改變(high-intensity zone,HIZ)或輕度椎間盤突出,壓迫硬膜囊。② 椎管狹窄因素:若術前相鄰節段椎管存在神經根管狹窄或中央管狹窄,則認為術前相鄰節段存在椎管狹窄因素。其中,依據 MRI 上腦脊液閉塞程度[9],將術前 L3、4 節段中央椎管形態進行分級:0 級,椎管無明顯狹窄,馬尾神經前方有明顯腦脊液充盈;1 級,椎管輕度狹窄,馬尾神經前方無明顯腦脊液充盈,馬尾神經終絲聚集,但相互可辨;2 級,椎管中度狹窄,馬尾神經積聚成束;3 級,椎管重度狹窄,硬膜囊內空間幾乎完全閉塞。

依據患者術前相鄰節段的退變狀態不同,將患者分成兩組。術前相鄰節段無明顯退變,即無明顯椎間盤突出、HIZ 改變,中央椎管形態為 0 級的患者納入 A 組,98 例;術前相鄰節段存在退變因素,包括輕度椎間盤突出、壓迫硬膜囊,椎間盤存在 HIZ 改變,或存在神經根管狹窄、中央管狹窄(椎管形態≥1 級)的患者,納入 B 組,85 例。同時依據 MRI 的 Pfirrmann 分級[10],記錄患者術前相鄰節段椎間盤信號強度,但不作為患者分組的依據。

1.3 一般資料

A 組:男 42 例,女 56 例;年齡 29~80 歲,平均 54.5 歲。美國麻醉醫師協會(ASA)分級為 1 級 42 例,2 級 55 例,3 級 1 例。體質量指數(body mass index,BMI)19.5~45.9,平均 26.2。術前診斷:均為腰椎管狹窄癥,責任節段無滑脫 69 例,責任節段存在退變性滑脫 15 例,責任節段存在真性滑脫 14 例。

B 組:男 46 例,女 39 例;年齡 33~80 歲,平均 59.8 歲。ASA 分級為 1 級 24 例,2 級 59 例,3 級 1 例。BMI 19.8~35.8,平均 26.9。術前診斷:均為腰椎管狹窄癥,責任節段無滑脫 64 例,責任節段存在退變性滑脫 15 例,責任節段存在真性滑脫 6 例。

兩組患者性別、ASA 分級、BMI、合并滑脫狀態及術前腰、腿痛疼痛視覺模擬評分(VAS)、日本骨科協會(JOA)評分、Oswestry 功能障礙指數(ODI)等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05);A 組患者年齡顯著小于 B 組,差異有統計學意義(t=?3.560,P=0.000)。見表 1。

)

Table1.

Comparison of clinical function scores before and after operation between the two groups (

)

Table1.

Comparison of clinical function scores before and after operation between the two groups ( )

)

1.4 手術方法及術后處理

所有患者手術均于全麻下進行,采用經典后路腰椎固定融合術,椎弓根螺釘內固定、椎板切除減壓。術中注意保護頭側相鄰節段關節突及關節囊,融合方式采用椎體間、橫突間、后外側植骨融合。患者于術后 3~5 d 下床活動,術后 3 周開始腰背肌鍛煉,術后統一腰圍保護 3 個月。

1.5 療效評價指標

記錄并比較患者手術時間、術中出血量、住院時間、圍術期并發癥(包括腦脊液漏、傷口感染、肺炎、心功能衰竭、術后神經功能障礙等);術前及末次隨訪時采用腰、腿痛 VAS 評分、JOA 評分、ODI 評分評價療效。

術后 ASD 影像學評價標準:末次隨訪時完成腰椎 MRI 及腰椎正側伸屈位 X 線片檢查,評估責任節段及相鄰節段的退變狀態。X 線片評估 ASD 標準:① 伸屈位鄰近節段椎體前后滑移超過 3 mm,或者椎體活動角度>10°;② 終板硬化,鄰近節段側彎;③ 椎間隙高度丟失超過 10%;④ 新骨贅形成或原有骨贅增加 3 mm 以上。MRI 評估 ASD 標準:① 相鄰節段椎管形態分級加重;② 椎間盤退變 Pfirrmann 分級加重,或出現 HIZ 改變,椎間盤突出加重。

末次隨訪時,只要出現上述任何影像學改變,均診斷為 ASD,并依據退變加重原因分為:① 椎管因素,即椎管狹窄程度加重;② 椎間盤因素:包括椎間盤突出、HIZ 改變或 Pfirrmann 分級加重;③ 相鄰節段不穩定因素:相鄰節段出現滑移、側彎等不穩定,但無明顯椎管狹窄。若在隨訪期內出現下肢神經癥狀、腰痛顯著加重,結合影像學退變表現,則診斷為 ASDis。

1.6 統計學方法

采用 SPSS17.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗,組內手術前后比較采用配對 t 檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用 χ2 檢驗;等級資料組間比較采用 Mann-Whitney 秩和檢驗或 Fisher’s 確切概率法。采用 logistic 回歸分析影響患者術后出現 ASD 的獨立危險因素。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

兩組患者手術時間、術中出血量及住院時間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 2。A 組圍術期發生腦脊液漏 3 例,術后一過性下肢無力 4 例,傷口感染 1 例,非特異性發熱 2 例,心衰 1 例,肺栓塞 1 例,硬膜外血腫 1 例;B 組圍術期發生腦脊液漏 7 例,術后一過性下肢無力 1 例,傷口感染 1 例,非特異性發熱 4 例,心衰 1 例,泌尿系感染 1 例,肺炎 1 例。兩組圍術期并發癥發生率比較差異無統計學意義(χ2=1.506,P=0.220)。兩組患者均獲隨訪,A、B 組隨訪時間分別為(24.9±8.8)個月和(24.8±7.8)個月,差異無統計學意義(t=0.050,P=0.960)。

)

Table2.

Comparison of operation time, intraoperative blood loss, and hospitalization stay between the two groups (

)

Table2.

Comparison of operation time, intraoperative blood loss, and hospitalization stay between the two groups ( )

)

至末次隨訪時兩組患者均未出現 ASDis。兩組患者末次隨訪時椎間盤 Pfirrmann 分級與術前比較差異均無統計學意義(P>0.05);術前及末次隨訪時兩組間椎間盤 Pfirrmann 分級比較差異均有統計學意義(P<0.001),B 組椎間盤退變程度更重。見表 3。至末次隨訪時,共 74 例患者出現 ASD,發生率 40.4%。A 組有 21 例(21.4%)出現 ASD,退變加重原因為椎管因素 13 例(椎管形態由術前 0 級加重至 1 級)、椎間盤因素 6 例、相鄰節段不穩定因素 2 例;B 組有 53 例(62.4%)出現 ASD,退變加重原因為椎管因素 51 例(由術前椎管形態 1 級或神經根管狹窄,加重至椎管形態 2 級甚至 3 級)、椎間盤因素 1 例、相鄰節段不穩定因素 1 例。兩組術后 ASD 發生率比較差異有統計學意義(χ2=31.652,P=0.000)。見圖 1。

圖1

B 組患者,男,56 歲,L4~S1 腰椎管狹窄癥手術前后矢狀位及 L3、4 節段冠狀位 MRI

圖1

B 組患者,男,56 歲,L4~S1 腰椎管狹窄癥手術前后矢狀位及 L3、4 節段冠狀位 MRI

a. 術前椎管形態 1 級;b. 術后 24 個月椎管形態加重至 3 級,未出現相鄰節段病變

Figure1. Pre- and post-operative sagittal MRI and L3, 4-segment coronal MRI of a 56-year-old male patient with L4-S1 segment lumbar spinal stenosis in group Ba. Preoperative spinal canal morphology was grade 1; b. The spinal canal morphology increased to grade 3 at 24 months after operation, and no adjacent segment lesions was found

兩組末次隨訪時腰、腿痛 VAS 評分、JOA 評分及 ODI 評分均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間除 JOA 評分比較差異有統計學意義(t=2.169,P=0.032)外,其余評分兩組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表 1。A 組患者中,除術后非 ASD 患者的術前腰痛 VAS 評分顯著高于 ASD 患者(P<0.05)外,ASD 患者和非 ASD 患者其余時間點各臨床評分比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 4。B 組患者中,除術后出現 ASD 患者末次隨訪時的腰痛 VAS 評分、ODI 評分顯著高于非 ASD 患者(P<0.05)外,ASD 患者和非 ASD 患者其余時間點各臨床評分比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 5。

)

Table4.

Comparison of clinical function scores between ASD patients and non-ASD patients before and after operation in group A (

)

Table4.

Comparison of clinical function scores between ASD patients and non-ASD patients before and after operation in group A ( )

)

)

Table5.

Comparison of clinical function scores between ASD patients and non-ASD patients before and after operation in group B (

)

Table5.

Comparison of clinical function scores between ASD patients and non-ASD patients before and after operation in group B ( )

)

logistic 回歸分析結果顯示,術前相鄰節段存在退變因素與 BMI 是影響患者末次隨訪時出現 ASD 的獨立危險因素(P<0.05)。見表 6。

3 討論

術前相鄰節段存在退變因素是影響術后 ASD 加重甚至形成 ASDis 的危險因素[6-7, 11-13]。若術前擬融合節段的相鄰節段已存在退變因素,往往會給治療策略的選擇帶來挑戰。既往研究大多通過術前相鄰節段椎間盤 Pfirrmann 分級與小關節退變分級評價術前相鄰節段退變程度,發現術前相鄰節段椎間盤的退變更多與術后影像學上的退變加重有關,而與末次隨訪時的臨床癥狀無關。Lee 等[11]對腰椎融合術后至少隨訪 1 年的患者進行回顧性研究,發現在 1 069 例患者中,28 例(2.62%)出現 ASDis,應用 Pfirrmann 分級評價術前相鄰節段椎間盤退變的程度并不是影響 ASDis 的危險因素,而小關節退變程度則是影響 ASDis 的危險因素。由于相鄰節段翻修手術的病因大多為相鄰節段椎管狹窄程度加重[8],單純依靠相鄰節段椎間盤 Pfirrmann 分級與小關節退變程度的影像學表現,無法整體評價術前相鄰節段椎管狹窄程度。因此,應尋求評價術前相鄰節段整體退變狀態的方法。Nakashima 等[14]對 101 例行腰椎融合術患者進行了 10 年隨訪研究,探討術前椎管狹窄程度對 ASDis 的影響,應用矢狀位上椎管的有效徑與椎管直徑的比值判斷椎管狹窄程度,并未發現其與 ASDis 有關。Yugué等[15]對 161 例 L4 退變性滑脫術后患者資料進行回顧性研究,行脊髓造影與 MRI 檢查,利用術前 L3、4 節段最狹窄處的硬膜囊直徑與椎管最寬處的硬膜囊直徑的比值評價椎管狹窄程度,發現其與術后出現有癥狀的 ASD 有關。這兩個研究都是從椎管狹窄的角度評價術前相鄰節段已存在的退變,盡管研究設計、樣本選擇不同,使得結論尚存在差異,但該評價角度給了我們重要提示,應該評估術前相鄰節段椎管的整體退變狀況,來進行術前相鄰節段退變狀態的評估,而非單純分析椎間盤、小關節的退變程度。但無論采用矢狀位上椎管的有效徑與椎管直徑的比值,還是采用節段最狹窄處的硬膜囊直徑與椎管最寬處的硬膜囊直徑的比值,都無法從矢狀位上準確判斷椎管狹窄引起的馬尾神經積聚、受壓程度。而單純應用橫截面上椎管直徑與橫截面積的大小更無法代表椎管內馬尾神經聚積、受壓的程度。因此,尋求評價術前相鄰節段椎管狹窄程度,特別是馬尾神經積聚、受壓程度的方法,顯得更具有臨床應用價值。

本研究中我們采用 Lee 等[9]提出的 MRI 上腦脊液閉塞程度進行椎管狹窄程度分級,該分級系統簡潔、直觀,觀察者間信度高。并且該團隊在 160 例患者中分析驗證了該分級系統與臨床癥狀間存在顯著相關性[16],尤其對于中老年患者,0 級幾乎不會引起臨床癥狀,2、3 級多數患者會出現癥狀;1 級的椎管狹窄程度與臨床癥狀間的相關性尚存在不確定性,而此不確定性正是手術策略制定所面臨的難題。我們課題團隊前期對 59 例腰骶融合術后患者進行了遠期隨訪回顧性研究[17],發現術前相鄰節段存在輕度的椎管狹窄因素,即馬尾神經積聚并且無明顯腦脊液充盈時,會顯著增加 ASDis 的風險,顯示應用該方法評價術前 相鄰節段退變程度的重要臨床價值。本研究采用前瞻性對比研究,結果顯示,對于術前存在輕度退變、椎管狹窄的患者,術后 60% 在早期隨訪時就會出現椎管狹窄程度加重,而術后椎間盤 Pfirrmann 分級并未發生顯著改變。即使對于術前相鄰節段無明顯退變的患者,術后早期出現椎管狹窄程度加重者也顯著多于椎間盤退變加重、節段不穩的患者。我們認為,椎管狹窄程度加重是腰椎融合術后早期出現 ASD 的主要病理類型,而非椎間盤的退變。分析其可能的生物力學原因,腰椎融合術后相鄰節段的生物力學變化主要集中在相鄰節段應力以及活動度的增加[18-19],而活動度的增加主要來自于椎間盤的退變和后方韌帶及小關節的退變。但既往關于相鄰節段前中柱及后柱發生退變的先后順序鮮有報道。鑒于術后早期椎管狹窄程度加重為主要病理類型,我們推測在腰椎融合術后早期,由于椎間盤彈性形變的限制,使得早期活動度的增加更多地來自于后方黃韌帶及關節囊韌帶的拉伸、關節突關節活動范圍增加,從而導致后方韌帶的拉伸皺褶及關節突關節的退變,進一步導致了椎管狹窄程度加重,這需要在今后的相鄰節段三維運動學與生物力學研究中進一步證實。

術后隨訪時間的不同,會使 ASD 與 ASDis 發生率存在差異。Xia 等[20]進行的 Meta 分析結果顯示,術后隨訪 0.5~2 年,ASD 發生率平均為 21.8%,ASDis 發生率為 6.5%;術后隨訪 2~5 年,ASD 發生率增加至 33.6%,ASDis 發生率增加至 12.1%。Okuda 等[8]對單節段腰椎退變性滑脫患者術后 10 年的回顧性研究發現,術后 2、5、10 年影像學退變的發生率分別為 19%、49% 與 75%,出現下肢神經癥狀診斷為 ASDis 者分別為 6%、14% 與 31%。進行翻修手術治療的患者中,ASD 的病理類型僅 10% 為相鄰節段椎間盤突出,其余病理類型均為相鄰節段的椎管狹窄或合并退變性滑脫。說明隨著隨訪時間延長,會有更多患者出現影像學上退變,進而出現 ASDis。而相鄰節段椎管狹窄為患者遠期隨訪出現 ASD 甚至進行翻修手術的主要病理類型。本研究同樣發現患者術后早期出現的 ASD 病理類型為椎管狹窄程度加重,盡管尚未發現 ASD 患者在隨訪期出現下肢神經癥狀加重、間歇性跛行等臨床癥狀,但在本研究中,術前存在相鄰節段退變因素的患者中,隨著術后椎管狹窄程度的加重,隨訪時 ASD 患者腰痛 VAS 評分和 ODI 評分顯著高于未出現 ASD 的患者,提示這部分患者已經顯示出腰痛方面的差異。在椎管狹窄程度加重的基礎上,會不會隨著隨訪的延續進一步出現神經癥狀,需要在今后的隨訪中繼續觀察。

通過本研究,我們首次將椎管內腦脊液閉塞程度應用于術前相鄰節段椎管狹窄的整體評估,并進行了前瞻性觀察。發現術前存在相鄰節段輕度椎管狹窄者,在術后早期即可出現椎管狹窄程度顯著加重。相鄰節段椎管狹窄是術后早期最主要的 ASD 病理類型,而非椎間盤退變的加重。對于術前相鄰節段的退變狀態,應評估術前相鄰節段椎管的整體退變情況,而非單純評估椎間盤與小關節的退變。

作者貢獻:孫卓然負責本研究科研設計、實施、文章撰寫;李危石負責科研設計及研究實施監督等;郭揚、周思宇、徐飛負責項目實施、數據收集及統計分析;陳仲強、齊強、郭昭慶、曾巖、孫垂國負責入組病例的手術完成。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。基金項目經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經北京大學第三醫院醫學倫理委員會批準(【2015】醫倫審 150 號),患者均知情同意。