引用本文: 張磊, 姜博, 孫晉, 馬佳, 張晟, 劉曉華. 關節鏡下經脛骨隧道技術和經內側入路技術重建前交叉韌帶的比較研究. 中國修復重建外科雜志, 2019, 33(9): 1077-1082. doi: 10.7507/1002-1892.201904124 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

關節鏡下前交叉韌帶(anterior cruciate ligament,ACL)重建是運動醫學領域最常用術式[1]。經脛骨隧道(transtibial,TT)技術是重建 ACL 經典術式,然而 TT 技術重建 ACL 為非解剖重建,移植物過于垂直,許多學者認為其不能恢復膝關節旋轉穩定性,并改變了膝關節運動學[2]。隨后出現了基于解剖重建的經內側入路(transportal,TP)技術,通過重建 ACL 股骨解剖位點,以期獲得更好療效[3]。早期 TP 技術重建 ACL 療效不理想,存在移植物失效、股骨外髁軟骨損傷等問題,可能與學習曲線有關。隨著技術的成熟,TP 技術得以廣泛應用。生物力學研究表明,經 TP 技術重建 ACL 術后膝關節運動學及旋轉穩定性更好,與 TP 技術制作的股骨隧道更貼近 ACL 原始解剖位點有關[4]。但也有研究認為,兩種技術重建 ACL 療效無明顯差異[5]。為此,我們回顧分析了 2006 年 3 月—2009 年 3 月采用 TT 或 TP 技術行 ACL 重建且隨訪 10 年以上的患者臨床資料,探討兩種技術療效差異,為臨床選擇術式提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 年齡 16~40 歲運動人群;② MRI 及體格檢查明確 ACL 損傷;③ 隨訪 10 年以上且臨床資料完整。排除標準:① 合并多韌帶損傷;② 關節軟骨損傷嚴重(Outbridge 分級為 3、4 級)。2006 年 3 月—2009 年 3 月,共 103 例患者符合選擇標準納入研究,其中 57 例采用 TT 技術(TT 組),46 例采用 TP 技術(TP 組)。

1.2 一般資料

TT 組:男 30 例,女 27 例;年齡 16~37 歲,平均 26.5 歲。致傷原因均為運動損傷。左膝 22 例,右膝 35 例。受傷至手術時間 3 d~2 年,中位時間 17 d。術前軸移試驗Ⅰ度 52 例、Ⅱ度 5 例。合并半月板損傷 20 例。TP 組:男 25 例,女 21 例;年齡 18~40 歲,平均 29.5 歲。致傷原因均為運動損傷。左膝 17 例,右膝 29 例。受傷至手術時間 2 d~3 年,中位時間 21 d。術前軸移試驗Ⅰ度 43 例,Ⅱ度 3 例。合并半月板損傷 15 例。

兩組急性損傷患者主要表現為膝關節腫痛、活動受限;陳舊損傷患者表現為關節失穩、打軟腿以及不能進行急轉、急停等運動。兩組患者性別、年齡、致傷原因、受傷至手術時間以及術前軸移試驗、國際膝關節文獻委員會(IKDC)評分、Lysholm 評分、KT-2000 雙下肢脛骨前移距離差值(side-to-side difference,SSD)等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表 1。

)

Table1.

Comparison of effectiveness indexes before and after operation between the two groups (

)

Table1.

Comparison of effectiveness indexes before and after operation between the two groups ( )

)

1.3 手術方法

手術均采用股神經阻滯麻醉聯合持續硬膜外麻醉,患者取仰臥位,患肢屈膝 90°懸吊床旁。兩組均取前內側入路和前外側入路,常規行關節鏡檢查,明確 ACL 斷裂。探查軟骨及半月板損傷情況,對于損傷半月板行部分切除成形術(TT 組 13 例、TP 組 9 例)或縫合術(TT 組 7 例、TP 組 6 例);損傷軟骨行射頻成形術(TT 組 5 例、TP 組 4 例)處理。

TT 組:① 脛骨隧道制備:以經過外側半月板前角游離緣切線與脛骨內、外側髁間嵴連線垂線的交點為脛骨隧道中心點;屈膝 90° 位,采用脛骨點對點定位器,定位器調至 50°,冠狀面與脛骨軸線成 25~30°,鉆取脛骨隧道。② 股骨隧道制備:經脛骨隧道插入股骨定位器,在屈膝 90° 位卡住股骨髁間窩后外側壁皮質;以 10∶30(右膝)或 1∶30(左膝)方向打入導針,根據移植肌腱束直徑使用合適的空心鉆沿導針鉆取股骨隧道,深度 30 mm,由脛骨隧道拉入移植物。

TP 組:① 脛骨隧道制備方法與 TT 組相同。② 股骨隧道制備:儀表盤法取 10∶00(右膝)或 2∶00(左膝)進行定位;屈膝 120°,股骨定位器通過前內側入路進入,鉆入導針;沿導針鉆取股骨隧道 30 mm,骨隧道建立并經測試無撞擊后,沿脛骨隧道拉入移植物。

兩組均采用 4 股、直徑 7~8 mm 的自體半腱肌、股薄肌肌腱束單束重建 ACL。股骨端采用 Rigidfix 雙橫穿釘(DePuy Mitek 公司,美國)固定,脛骨端采用 Intrafix 帶鞘擠壓螺釘(DePuy Mitek 公司,美國)固定。

1.4 術后處理及療效評價指標

兩組術后均予以卡盤支具保護,術后第 1 天行股四頭肌等長收縮練習及踝泵訓練,訓練神經肌肉控制,可扶拐下地行走,半月板縫合術患者術后 3 周內避免負重活動。術后 1 周卡盤支具可調至屈曲 60°,2 周調至 90°,4~6 周超過 120°。術后 6 周可不佩戴支具,棄拐行走,逐漸恢復日常生活;術后 12 周可從事簡單的戶外運動和輕體力勞動。

術后 10 年,采用 Lachman 試驗評價關節前向穩定性,軸移試驗評價膝關節旋轉穩定性;KT-2000 測量雙下肢脛骨前移距離并計算 SSD。采用 IKDC 評分和 Lysholm 評分評價膝關節功能。MRI 檢查觀察移植物愈合情況,測量脛骨及股骨隧道冠狀位傾角。記錄患者重返傷前運動水平比例。

1.5 統計學方法

采用 SPSS19.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗,組內手術前后比較采用配對 t 檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用 χ2 檢驗;等級資料組間比較采用秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

兩組患者術后切口均Ⅰ期愈合,無術后早期并發癥發生。所有患者均獲隨訪,隨訪時間 10~13 年,平均 11.5 年。隨訪期間兩組均未出現膝關節屈伸活動受限,均未發現供區不適或移植物失效。MRI 檢查可見移植物生存良好,走行及張力均無異常。見圖 1、2。術后 10 年兩組患者 IKDC 評分、Lysholm 評分、KT-2000 SSD 均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組股骨和脛骨隧道冠狀位傾角比較差異均有統計學意義(P<0.05),其中 TP 組股骨隧道較 TT 組更水平,TT 組脛骨出點較 TP 組更偏后。見表 1。兩組患者 Lachman 試驗、軸移試驗比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 2。TT 組患者重返傷前運動水平比例為 61.40%(35/57),TP 組 63.04%(29/46),兩組比較差異無統計學意義(χ2=0.29,P=0.87)。

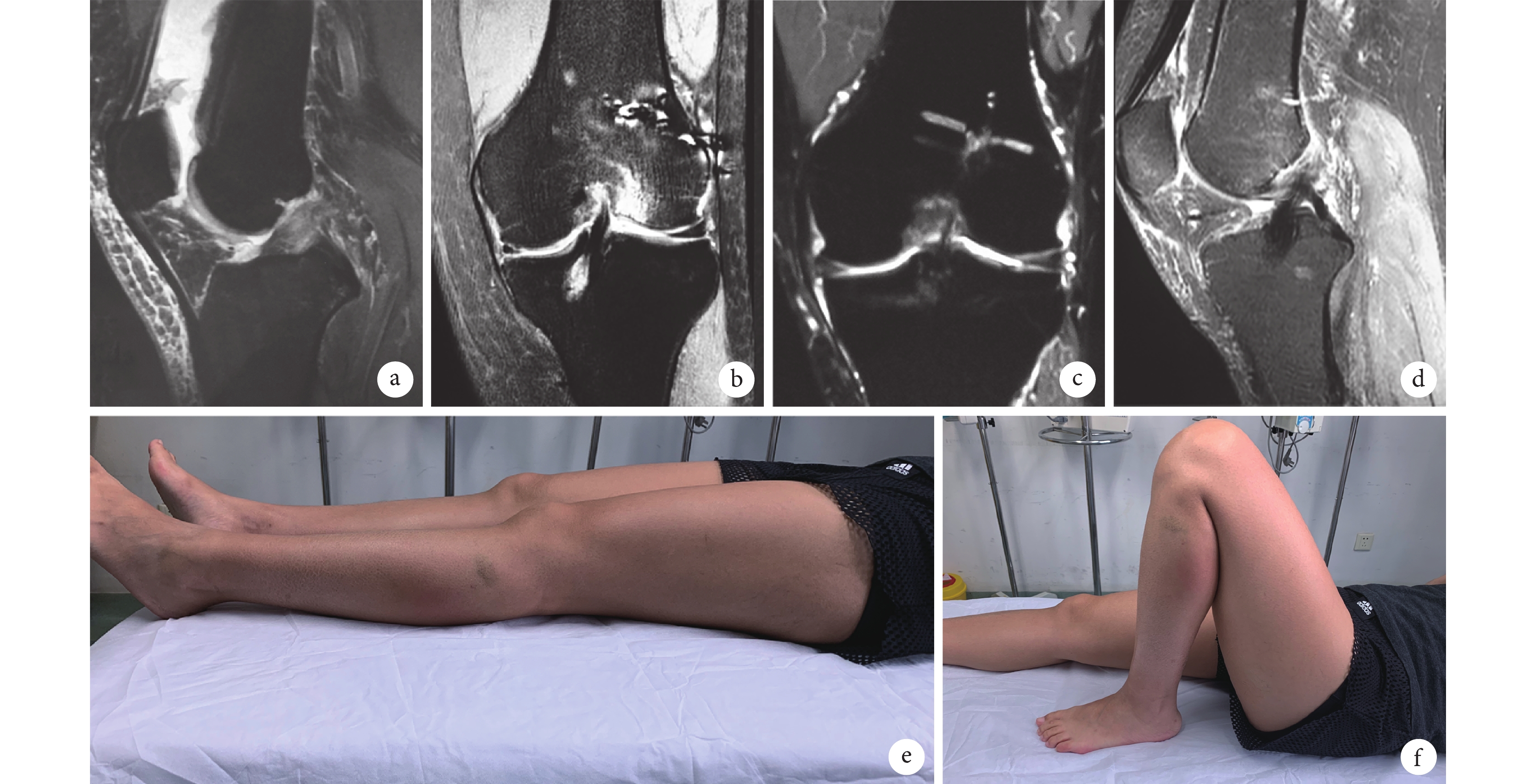

圖1

TT 組患者,女,28 歲,左膝 ACL 斷裂

圖1

TT 組患者,女,28 歲,左膝 ACL 斷裂

a. 術前 MRI;b~d. 術后 10 年 MRI;e、f. 術后 10 年膝關節屈伸功能

Figure1. A 28-year-old female patient with ACL rupture of left knee in the TT groupa. Preoperative MRI; b-d. MRI at 10 years after operation; e, f. Flexion and extension functions at 10 years after operation

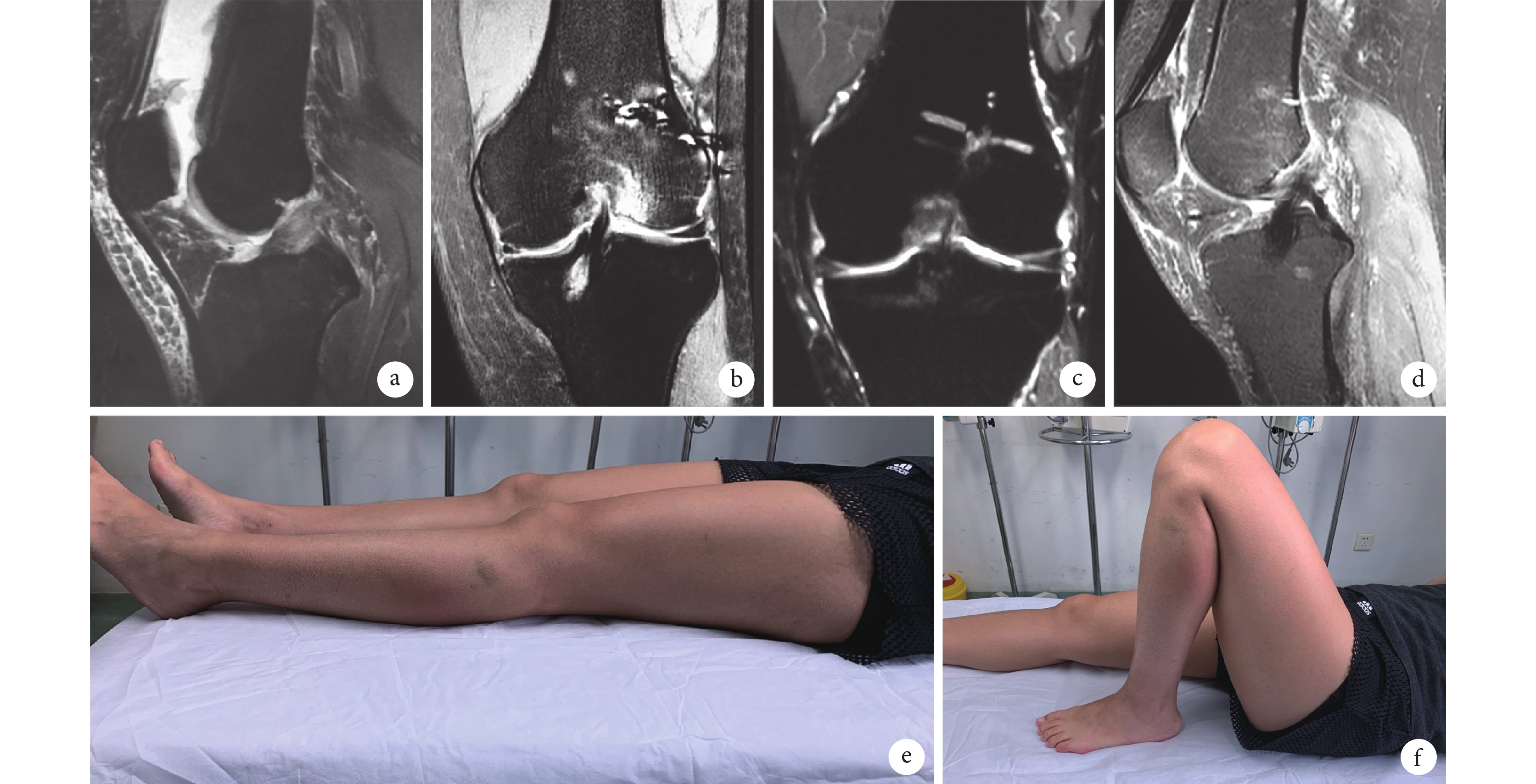

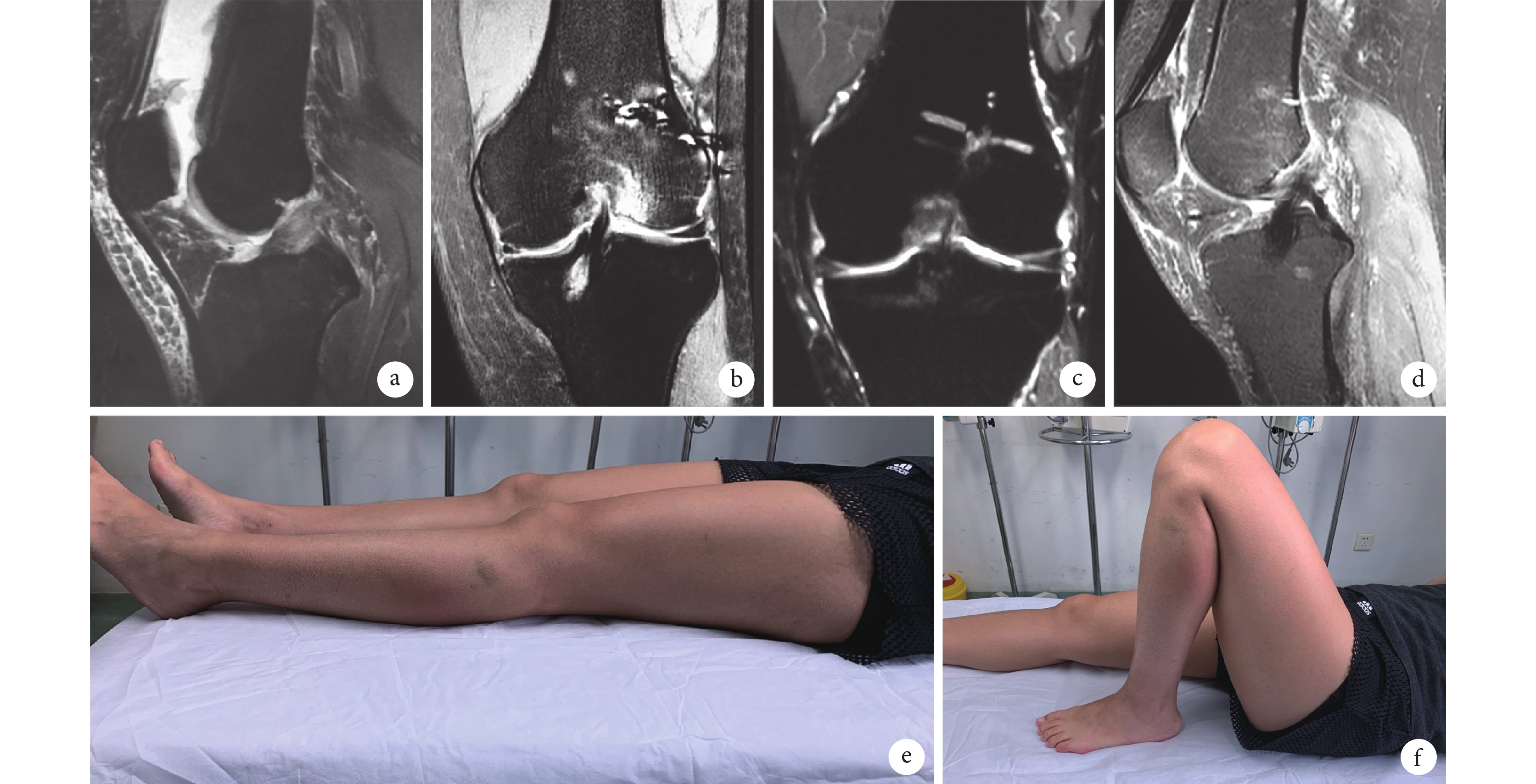

圖2

TP 組患者,男,35 歲,右膝 ACL 斷裂

圖2

TP 組患者,男,35 歲,右膝 ACL 斷裂

a. 術前 MRI;b~d. 術后 10 年 MRI;e、f. 術后 10 年膝關節屈伸功能

Figure2. A 35-year-old male patient with ACL rupture of right knee in the TP groupa. Preoperative MRI; b-d. MRI at 10 years after operation; e, f. Flexion and extension functions at 10 years after operation

3 討論

ACL 重建根據股骨隧道位點不同可分為等長重建和解剖重建,其中等長重建經典技術為 TT 技術,解剖重建經典技術為 TP 技術。隨著股骨位點定位的研究日益增多,技術不斷改良,越來越多醫生更傾向于選擇 TP 技術[6]。近年研究表明,更貼近解剖位置的骨隧道可以提供更好的膝關節運動學,并防止移植物張力過大,進而發生松弛[7-11]。TT 技術股骨隧道不能獨立制備,股骨隧道開口位置受脛骨預鉆孔隧道位置影響較大,是其最大問題。Dargel 等[12]報道了經脛骨隧道制備的股骨隧道更垂直,根據儀表盤法,目標股骨隧道位點約≤11∶00(右膝)和≥1∶00(左膝),以右膝為例,TT 技術平均股骨隧道定位在 10∶50,TP 技術在 10∶10。Chhabra 等[13]研究發現,膝關節正位 X 線片顯示 TP 技術重建 ACL 術后股骨隧道傾斜角大于 TT 技術,且骨隧道更水平。Howell 等[14]的研究表明,為了獲得位置更低的股骨隧道,脛骨隧道的位置也需要更水平。

有研究表明,TP 技術在重建后早期具有明顯優勢,患者關節功能恢復較早,預后評分較好。在一項前瞻性非隨機對照試驗中,Koutras 等[15]對接受 TT 或 TP 技術重建 ACL 的 51 例男性患者進行了比較,結果顯示 TP 組在 3 個月時 Lysholm 評分有所改善,表明采用 TP 技術重建 ACL 的患者術后膝關節功能恢復可能更快。2010 年,一項薈萃分析比較了骨-髕腱-骨移植 TT 和 TP 技術重建 ACL 術后 Lachman 評分和 KT-1000 的測量值,術后 1~2 年隨訪發現 TP 技術較 TT 技術能夠更早地恢復膝關節活動,并達到更好的關節活動度,提示 TP 技術在早期可能具有優勢;然而在隨后的 6~10 年間二者之間無顯著差異[16]。2012 年一項前瞻性臨床試驗顯示,尚不能明確 TP 技術單束重建能否改善臨床結果[17]。近年研究也提示 TT 與 TP 技術重建術后療效、失敗率、膝關節穩定性均無明顯差異[5]。

本研究通過回顧性比較分析,旨在評估應用 TT 或 TP 技術行初次 ACL 重建的運動人群的臨床和影像學結果。我們采用的手術操作工具最初是為 TT 技術所設計,使用脛骨隧道 Intrafix 帶鞘擠壓螺釘及股骨隧道 Rigidfix(cross-pin)雙橫穿釘對移植物直接固定,避免了“蹦極效應”和“雨刷器效應”。之后,經過我們團隊改良,加大脛骨隧道入點冠狀位傾角,使導針能夠盡量貼近 ACL 股骨端原始位點,即住院醫師脊直接纖維和間接纖維的交界處,儀表盤定位法約 10∶30(右膝)或 1∶30(左膝)方向。本研究結果表明,TT 技術及 TP 技術脛骨隧道冠狀位傾角有統計學意義(P<0.05)。TT 組及 TP 組術后 10 年膝關節功能較術前明顯提高,IKDC 評分、Lysholm 評分和 KT-2000 SSD 均較術前顯著改善(P<0.05),但術后 10 年兩組間比較差異并無統計學意義(P>0.05)。影像學隨訪結果見移植物生存良好,走行及張力均無異常。

檢索文獻發現,目前對重返運動分為 return to match、return to activity、return to sports、return to sport at preinjury level。Ardern[18]認為,return to play 是重返運動的統稱,return to activity 是指術后重返日常活動,return to sports 是指術后重返體育活動,return to match 是指返回到競技比賽。目前,大部分研究將重返運動的目標定位于 return to sport at preinjury level,即返回到受傷前的運動水平。 本研究對所有患者進行重返傷前運動水平調查,結果顯示 TT 組和 TP 組差異無統計學意義(P>0.05)。影響患者重返運動的因素較多,除手術技術錯誤導致的關節障礙外,移植物愈合是否良好、術后神經肌肉調控和心理因素均與重返運動相關。本研究僅從臨床隨訪調查方面統計患者重返運動比例,下一步研究還將進行相關因素分析。

國內學者對 ACL 重建術后移植物的組織學進行研究,借用骨結構重構的 Wolf 定律進行解釋[19],由于重建后的 ACL 與正常 ACL 的解剖結構存在差異,因此移植物的局部生物力學環境較正常 ACL 發生變化,移植物會根據膝關節的運動模式進行塑形,以適應重建后的生物力學環境,維持相對的組織學穩定性。TT 組和 TP 組雖然重建技術不同,但在相同運動模式訓練下移植物塑形可能有相似性。因此,不同的手術方式對重返運動影響無明顯差異。

目前 ACL 移植物的選擇和隧道定位仍在變化,以期更加接近原生 ACL。研究表明,移植物更加貼近原始解剖形態可改善膝關節穩定性[20-22],股骨隧道獨立鉆孔技術在實現解剖重建方面具有潛在優勢[23-25]。基于生物力學證據,醫生可能會選擇 TP 技術,但基于目前的研究結果,這種生物力學差異對患者來說是無法檢測到的。從臨床角度來看,TT 或 TP 技術都可以在不影響預后的前提下使用。本研究結果表明,TP 技術股骨隧道較 TT 技術股骨隧道更水平、更貼近解剖學位點,但與 TT 組相比無明顯的臨床優勢。

綜上述,應用腘繩肌腱移植物重建 ACL,TP 技術與 TT 技術均能獲得良好的臨床結果。但本研究采用的 Lysholm 評分和 IKDC 評分其敏感性可能較低,無法檢測患者結果中微小但有意義的差異[26],還有待進行多中心大型隨機對照試驗來比較 TT 和 TP 技術的臨床效果。

作者貢獻:張磊為手術操作主刀,統籌本研究的科研設計及實施;姜博負責文章撰寫工作及統計分析;孫晉、馬佳、張晟、劉曉華進行數據收集整理并參與修改文章。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

關節鏡下前交叉韌帶(anterior cruciate ligament,ACL)重建是運動醫學領域最常用術式[1]。經脛骨隧道(transtibial,TT)技術是重建 ACL 經典術式,然而 TT 技術重建 ACL 為非解剖重建,移植物過于垂直,許多學者認為其不能恢復膝關節旋轉穩定性,并改變了膝關節運動學[2]。隨后出現了基于解剖重建的經內側入路(transportal,TP)技術,通過重建 ACL 股骨解剖位點,以期獲得更好療效[3]。早期 TP 技術重建 ACL 療效不理想,存在移植物失效、股骨外髁軟骨損傷等問題,可能與學習曲線有關。隨著技術的成熟,TP 技術得以廣泛應用。生物力學研究表明,經 TP 技術重建 ACL 術后膝關節運動學及旋轉穩定性更好,與 TP 技術制作的股骨隧道更貼近 ACL 原始解剖位點有關[4]。但也有研究認為,兩種技術重建 ACL 療效無明顯差異[5]。為此,我們回顧分析了 2006 年 3 月—2009 年 3 月采用 TT 或 TP 技術行 ACL 重建且隨訪 10 年以上的患者臨床資料,探討兩種技術療效差異,為臨床選擇術式提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 年齡 16~40 歲運動人群;② MRI 及體格檢查明確 ACL 損傷;③ 隨訪 10 年以上且臨床資料完整。排除標準:① 合并多韌帶損傷;② 關節軟骨損傷嚴重(Outbridge 分級為 3、4 級)。2006 年 3 月—2009 年 3 月,共 103 例患者符合選擇標準納入研究,其中 57 例采用 TT 技術(TT 組),46 例采用 TP 技術(TP 組)。

1.2 一般資料

TT 組:男 30 例,女 27 例;年齡 16~37 歲,平均 26.5 歲。致傷原因均為運動損傷。左膝 22 例,右膝 35 例。受傷至手術時間 3 d~2 年,中位時間 17 d。術前軸移試驗Ⅰ度 52 例、Ⅱ度 5 例。合并半月板損傷 20 例。TP 組:男 25 例,女 21 例;年齡 18~40 歲,平均 29.5 歲。致傷原因均為運動損傷。左膝 17 例,右膝 29 例。受傷至手術時間 2 d~3 年,中位時間 21 d。術前軸移試驗Ⅰ度 43 例,Ⅱ度 3 例。合并半月板損傷 15 例。

兩組急性損傷患者主要表現為膝關節腫痛、活動受限;陳舊損傷患者表現為關節失穩、打軟腿以及不能進行急轉、急停等運動。兩組患者性別、年齡、致傷原因、受傷至手術時間以及術前軸移試驗、國際膝關節文獻委員會(IKDC)評分、Lysholm 評分、KT-2000 雙下肢脛骨前移距離差值(side-to-side difference,SSD)等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表 1。

)

Table1.

Comparison of effectiveness indexes before and after operation between the two groups (

)

Table1.

Comparison of effectiveness indexes before and after operation between the two groups ( )

)

1.3 手術方法

手術均采用股神經阻滯麻醉聯合持續硬膜外麻醉,患者取仰臥位,患肢屈膝 90°懸吊床旁。兩組均取前內側入路和前外側入路,常規行關節鏡檢查,明確 ACL 斷裂。探查軟骨及半月板損傷情況,對于損傷半月板行部分切除成形術(TT 組 13 例、TP 組 9 例)或縫合術(TT 組 7 例、TP 組 6 例);損傷軟骨行射頻成形術(TT 組 5 例、TP 組 4 例)處理。

TT 組:① 脛骨隧道制備:以經過外側半月板前角游離緣切線與脛骨內、外側髁間嵴連線垂線的交點為脛骨隧道中心點;屈膝 90° 位,采用脛骨點對點定位器,定位器調至 50°,冠狀面與脛骨軸線成 25~30°,鉆取脛骨隧道。② 股骨隧道制備:經脛骨隧道插入股骨定位器,在屈膝 90° 位卡住股骨髁間窩后外側壁皮質;以 10∶30(右膝)或 1∶30(左膝)方向打入導針,根據移植肌腱束直徑使用合適的空心鉆沿導針鉆取股骨隧道,深度 30 mm,由脛骨隧道拉入移植物。

TP 組:① 脛骨隧道制備方法與 TT 組相同。② 股骨隧道制備:儀表盤法取 10∶00(右膝)或 2∶00(左膝)進行定位;屈膝 120°,股骨定位器通過前內側入路進入,鉆入導針;沿導針鉆取股骨隧道 30 mm,骨隧道建立并經測試無撞擊后,沿脛骨隧道拉入移植物。

兩組均采用 4 股、直徑 7~8 mm 的自體半腱肌、股薄肌肌腱束單束重建 ACL。股骨端采用 Rigidfix 雙橫穿釘(DePuy Mitek 公司,美國)固定,脛骨端采用 Intrafix 帶鞘擠壓螺釘(DePuy Mitek 公司,美國)固定。

1.4 術后處理及療效評價指標

兩組術后均予以卡盤支具保護,術后第 1 天行股四頭肌等長收縮練習及踝泵訓練,訓練神經肌肉控制,可扶拐下地行走,半月板縫合術患者術后 3 周內避免負重活動。術后 1 周卡盤支具可調至屈曲 60°,2 周調至 90°,4~6 周超過 120°。術后 6 周可不佩戴支具,棄拐行走,逐漸恢復日常生活;術后 12 周可從事簡單的戶外運動和輕體力勞動。

術后 10 年,采用 Lachman 試驗評價關節前向穩定性,軸移試驗評價膝關節旋轉穩定性;KT-2000 測量雙下肢脛骨前移距離并計算 SSD。采用 IKDC 評分和 Lysholm 評分評價膝關節功能。MRI 檢查觀察移植物愈合情況,測量脛骨及股骨隧道冠狀位傾角。記錄患者重返傷前運動水平比例。

1.5 統計學方法

采用 SPSS19.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗,組內手術前后比較采用配對 t 檢驗;計數資料以率表示,組間比較采用 χ2 檢驗;等級資料組間比較采用秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

兩組患者術后切口均Ⅰ期愈合,無術后早期并發癥發生。所有患者均獲隨訪,隨訪時間 10~13 年,平均 11.5 年。隨訪期間兩組均未出現膝關節屈伸活動受限,均未發現供區不適或移植物失效。MRI 檢查可見移植物生存良好,走行及張力均無異常。見圖 1、2。術后 10 年兩組患者 IKDC 評分、Lysholm 評分、KT-2000 SSD 均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組股骨和脛骨隧道冠狀位傾角比較差異均有統計學意義(P<0.05),其中 TP 組股骨隧道較 TT 組更水平,TT 組脛骨出點較 TP 組更偏后。見表 1。兩組患者 Lachman 試驗、軸移試驗比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 2。TT 組患者重返傷前運動水平比例為 61.40%(35/57),TP 組 63.04%(29/46),兩組比較差異無統計學意義(χ2=0.29,P=0.87)。

圖1

TT 組患者,女,28 歲,左膝 ACL 斷裂

圖1

TT 組患者,女,28 歲,左膝 ACL 斷裂

a. 術前 MRI;b~d. 術后 10 年 MRI;e、f. 術后 10 年膝關節屈伸功能

Figure1. A 28-year-old female patient with ACL rupture of left knee in the TT groupa. Preoperative MRI; b-d. MRI at 10 years after operation; e, f. Flexion and extension functions at 10 years after operation

圖2

TP 組患者,男,35 歲,右膝 ACL 斷裂

圖2

TP 組患者,男,35 歲,右膝 ACL 斷裂

a. 術前 MRI;b~d. 術后 10 年 MRI;e、f. 術后 10 年膝關節屈伸功能

Figure2. A 35-year-old male patient with ACL rupture of right knee in the TP groupa. Preoperative MRI; b-d. MRI at 10 years after operation; e, f. Flexion and extension functions at 10 years after operation

3 討論

ACL 重建根據股骨隧道位點不同可分為等長重建和解剖重建,其中等長重建經典技術為 TT 技術,解剖重建經典技術為 TP 技術。隨著股骨位點定位的研究日益增多,技術不斷改良,越來越多醫生更傾向于選擇 TP 技術[6]。近年研究表明,更貼近解剖位置的骨隧道可以提供更好的膝關節運動學,并防止移植物張力過大,進而發生松弛[7-11]。TT 技術股骨隧道不能獨立制備,股骨隧道開口位置受脛骨預鉆孔隧道位置影響較大,是其最大問題。Dargel 等[12]報道了經脛骨隧道制備的股骨隧道更垂直,根據儀表盤法,目標股骨隧道位點約≤11∶00(右膝)和≥1∶00(左膝),以右膝為例,TT 技術平均股骨隧道定位在 10∶50,TP 技術在 10∶10。Chhabra 等[13]研究發現,膝關節正位 X 線片顯示 TP 技術重建 ACL 術后股骨隧道傾斜角大于 TT 技術,且骨隧道更水平。Howell 等[14]的研究表明,為了獲得位置更低的股骨隧道,脛骨隧道的位置也需要更水平。

有研究表明,TP 技術在重建后早期具有明顯優勢,患者關節功能恢復較早,預后評分較好。在一項前瞻性非隨機對照試驗中,Koutras 等[15]對接受 TT 或 TP 技術重建 ACL 的 51 例男性患者進行了比較,結果顯示 TP 組在 3 個月時 Lysholm 評分有所改善,表明采用 TP 技術重建 ACL 的患者術后膝關節功能恢復可能更快。2010 年,一項薈萃分析比較了骨-髕腱-骨移植 TT 和 TP 技術重建 ACL 術后 Lachman 評分和 KT-1000 的測量值,術后 1~2 年隨訪發現 TP 技術較 TT 技術能夠更早地恢復膝關節活動,并達到更好的關節活動度,提示 TP 技術在早期可能具有優勢;然而在隨后的 6~10 年間二者之間無顯著差異[16]。2012 年一項前瞻性臨床試驗顯示,尚不能明確 TP 技術單束重建能否改善臨床結果[17]。近年研究也提示 TT 與 TP 技術重建術后療效、失敗率、膝關節穩定性均無明顯差異[5]。

本研究通過回顧性比較分析,旨在評估應用 TT 或 TP 技術行初次 ACL 重建的運動人群的臨床和影像學結果。我們采用的手術操作工具最初是為 TT 技術所設計,使用脛骨隧道 Intrafix 帶鞘擠壓螺釘及股骨隧道 Rigidfix(cross-pin)雙橫穿釘對移植物直接固定,避免了“蹦極效應”和“雨刷器效應”。之后,經過我們團隊改良,加大脛骨隧道入點冠狀位傾角,使導針能夠盡量貼近 ACL 股骨端原始位點,即住院醫師脊直接纖維和間接纖維的交界處,儀表盤定位法約 10∶30(右膝)或 1∶30(左膝)方向。本研究結果表明,TT 技術及 TP 技術脛骨隧道冠狀位傾角有統計學意義(P<0.05)。TT 組及 TP 組術后 10 年膝關節功能較術前明顯提高,IKDC 評分、Lysholm 評分和 KT-2000 SSD 均較術前顯著改善(P<0.05),但術后 10 年兩組間比較差異并無統計學意義(P>0.05)。影像學隨訪結果見移植物生存良好,走行及張力均無異常。

檢索文獻發現,目前對重返運動分為 return to match、return to activity、return to sports、return to sport at preinjury level。Ardern[18]認為,return to play 是重返運動的統稱,return to activity 是指術后重返日常活動,return to sports 是指術后重返體育活動,return to match 是指返回到競技比賽。目前,大部分研究將重返運動的目標定位于 return to sport at preinjury level,即返回到受傷前的運動水平。 本研究對所有患者進行重返傷前運動水平調查,結果顯示 TT 組和 TP 組差異無統計學意義(P>0.05)。影響患者重返運動的因素較多,除手術技術錯誤導致的關節障礙外,移植物愈合是否良好、術后神經肌肉調控和心理因素均與重返運動相關。本研究僅從臨床隨訪調查方面統計患者重返運動比例,下一步研究還將進行相關因素分析。

國內學者對 ACL 重建術后移植物的組織學進行研究,借用骨結構重構的 Wolf 定律進行解釋[19],由于重建后的 ACL 與正常 ACL 的解剖結構存在差異,因此移植物的局部生物力學環境較正常 ACL 發生變化,移植物會根據膝關節的運動模式進行塑形,以適應重建后的生物力學環境,維持相對的組織學穩定性。TT 組和 TP 組雖然重建技術不同,但在相同運動模式訓練下移植物塑形可能有相似性。因此,不同的手術方式對重返運動影響無明顯差異。

目前 ACL 移植物的選擇和隧道定位仍在變化,以期更加接近原生 ACL。研究表明,移植物更加貼近原始解剖形態可改善膝關節穩定性[20-22],股骨隧道獨立鉆孔技術在實現解剖重建方面具有潛在優勢[23-25]。基于生物力學證據,醫生可能會選擇 TP 技術,但基于目前的研究結果,這種生物力學差異對患者來說是無法檢測到的。從臨床角度來看,TT 或 TP 技術都可以在不影響預后的前提下使用。本研究結果表明,TP 技術股骨隧道較 TT 技術股骨隧道更水平、更貼近解剖學位點,但與 TT 組相比無明顯的臨床優勢。

綜上述,應用腘繩肌腱移植物重建 ACL,TP 技術與 TT 技術均能獲得良好的臨床結果。但本研究采用的 Lysholm 評分和 IKDC 評分其敏感性可能較低,無法檢測患者結果中微小但有意義的差異[26],還有待進行多中心大型隨機對照試驗來比較 TT 和 TP 技術的臨床效果。

作者貢獻:張磊為手術操作主刀,統籌本研究的科研設計及實施;姜博負責文章撰寫工作及統計分析;孫晉、馬佳、張晟、劉曉華進行數據收集整理并參與修改文章。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。