引用本文: 田可為, 劉超, 嚴嘉祥, 范克杰, 馬文龍, 陳柯. 經骨皮質臨時固定技術在股骨轉子間骨折術中維持復位的可行性研究. 中國修復重建外科雜志, 2019, 33(10): 1239-1244. doi: 10.7507/1002-1892.201904126 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

閉合復位髓內釘內固定術是治療股骨轉子間骨折的金標準,具有創傷小、手術時間短、生物力學穩定等優點,可實現早期功能鍛煉[1]。但閉合良好復位后,如何避免復位效果丟失,仍是大多數骨科醫生的技術缺陷[2]。我們在手術治療股骨轉子間骨折時,設計了一種經骨皮質臨時固定技術,以期達到手術全程維持良好復位的效果。現采用隨機對照研究,比較采用經骨皮質臨時固定技術與否對股骨轉子間骨折患者復位效果維持及手術療效的影響,探討該方法的可行性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 單側股骨轉子間骨折;② 年齡 50~80 歲;③ 骨折根據國際內固定研究協會/美國骨創傷協會(AO/OTA)分型為 31-A2.2 型[3]。排除標準:① 病理性骨折;② 合并嚴重肝腎功能損傷;③ 患側既往有骨折病史。2015 年 5 月—2017 年 1 月共 40 例患者符合選擇標準納入研究,隨機分為試驗組(經骨皮質臨時固定技術組,20 例)和對照組(常規治療組,20 例)。

1.2 一般資料

試驗組:男 8 例,女 12 例;年齡 52~80 歲,平均 65.8 歲。左側 6 例,右側 14 例。體質量指數(body mass index,BMI)18.28~29.30 kg/m2,平均 23.66 kg/m2。致傷原因:摔傷 19 例,高處墜落傷 1 例。受傷至手術時間 3~7 d,平均 5.2 d。

對照組:男 7 例,女 13 例;年齡 51~78 歲,平均 64.2 歲。左側 7 例,右側 13 例。BMI 18.13~29.92 kg/m2,平均 24.70 kg/m2。致傷原因:摔傷 18 例,高處墜落傷 1 例,交通事故傷 1 例。受傷至手術時間 3~7 d,平均 5.2 d。

兩組患者性別、年齡、側別、BMI、致傷原因、受傷至手術時間等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.3 經骨皮質臨時固定技術原理

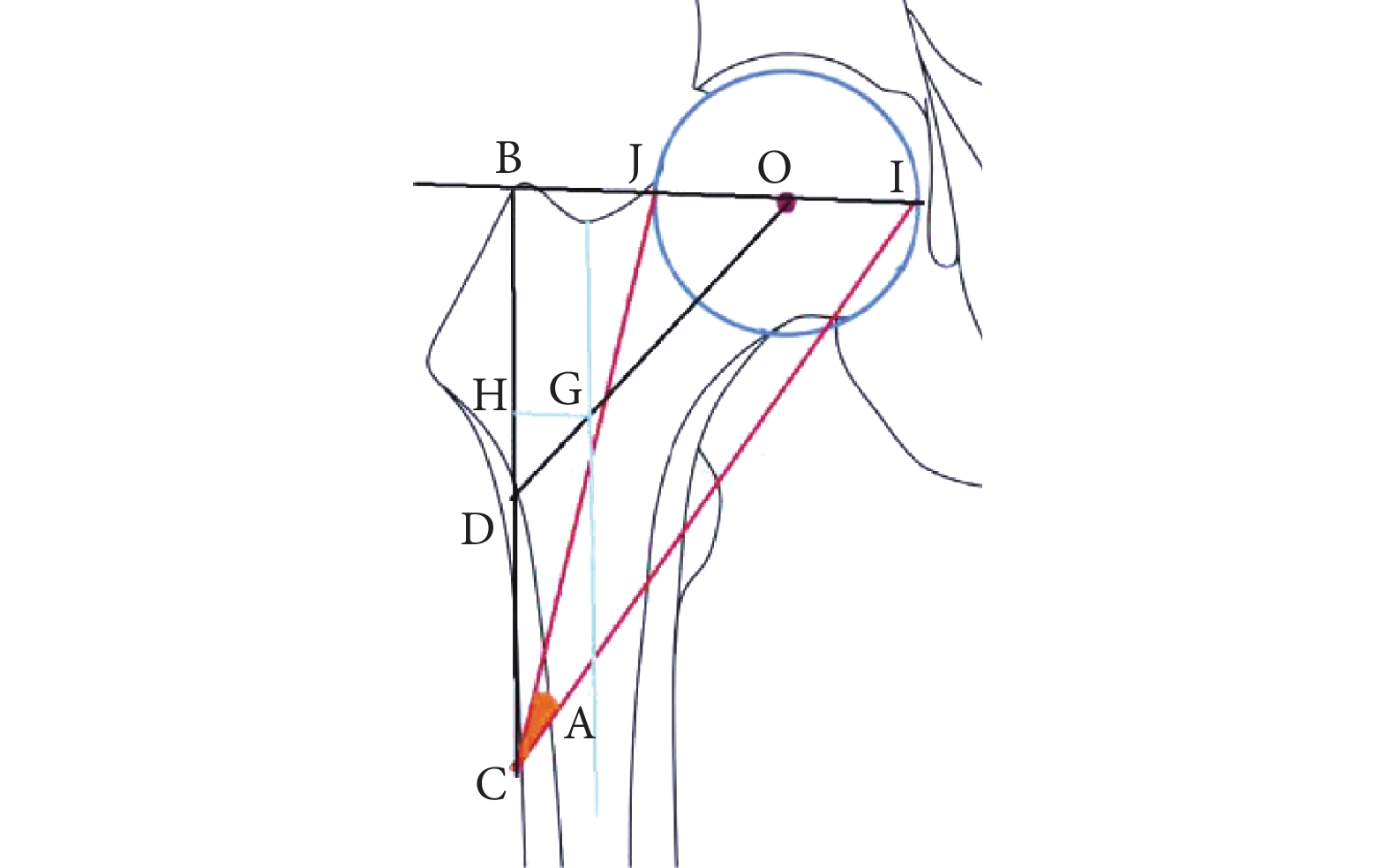

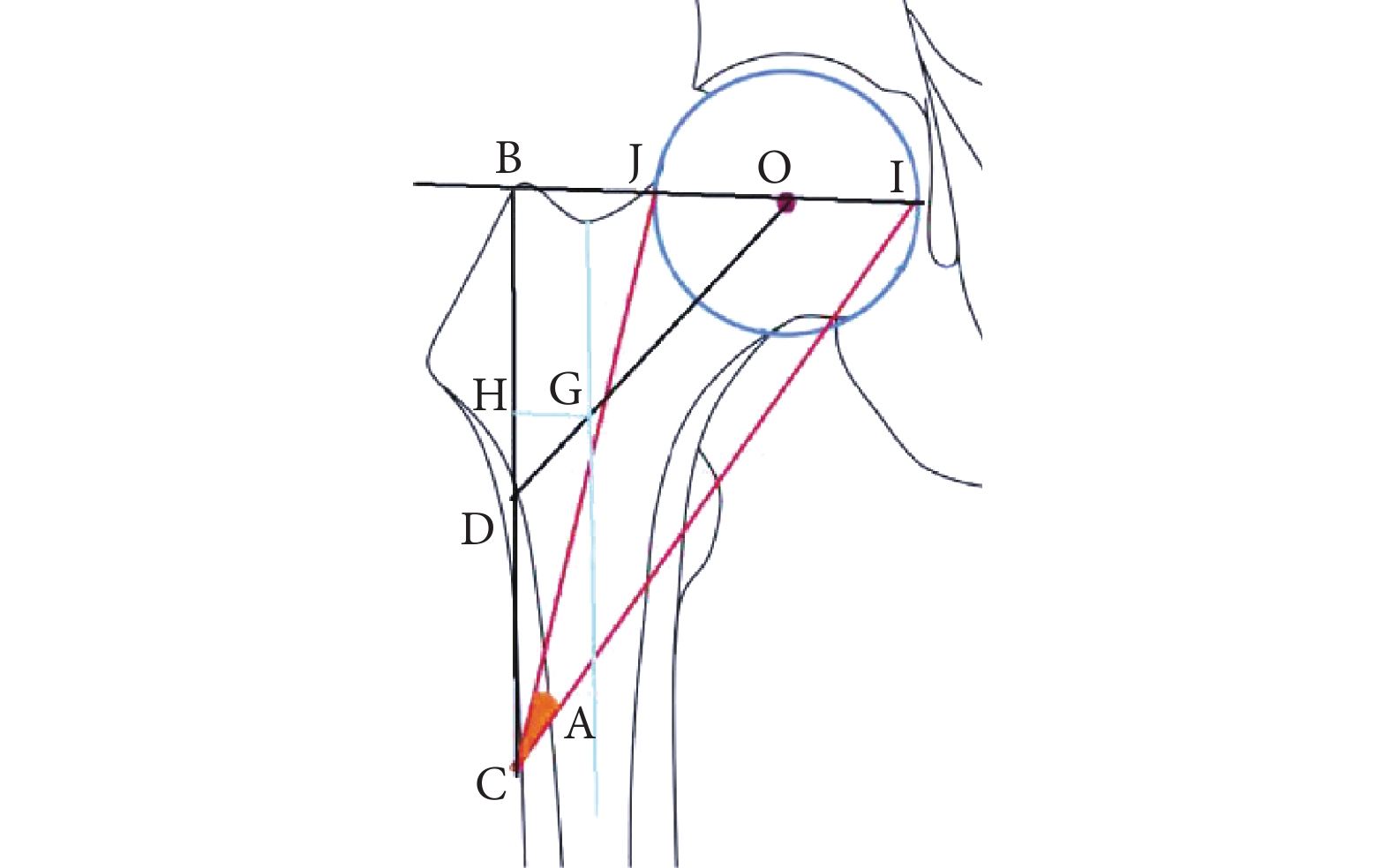

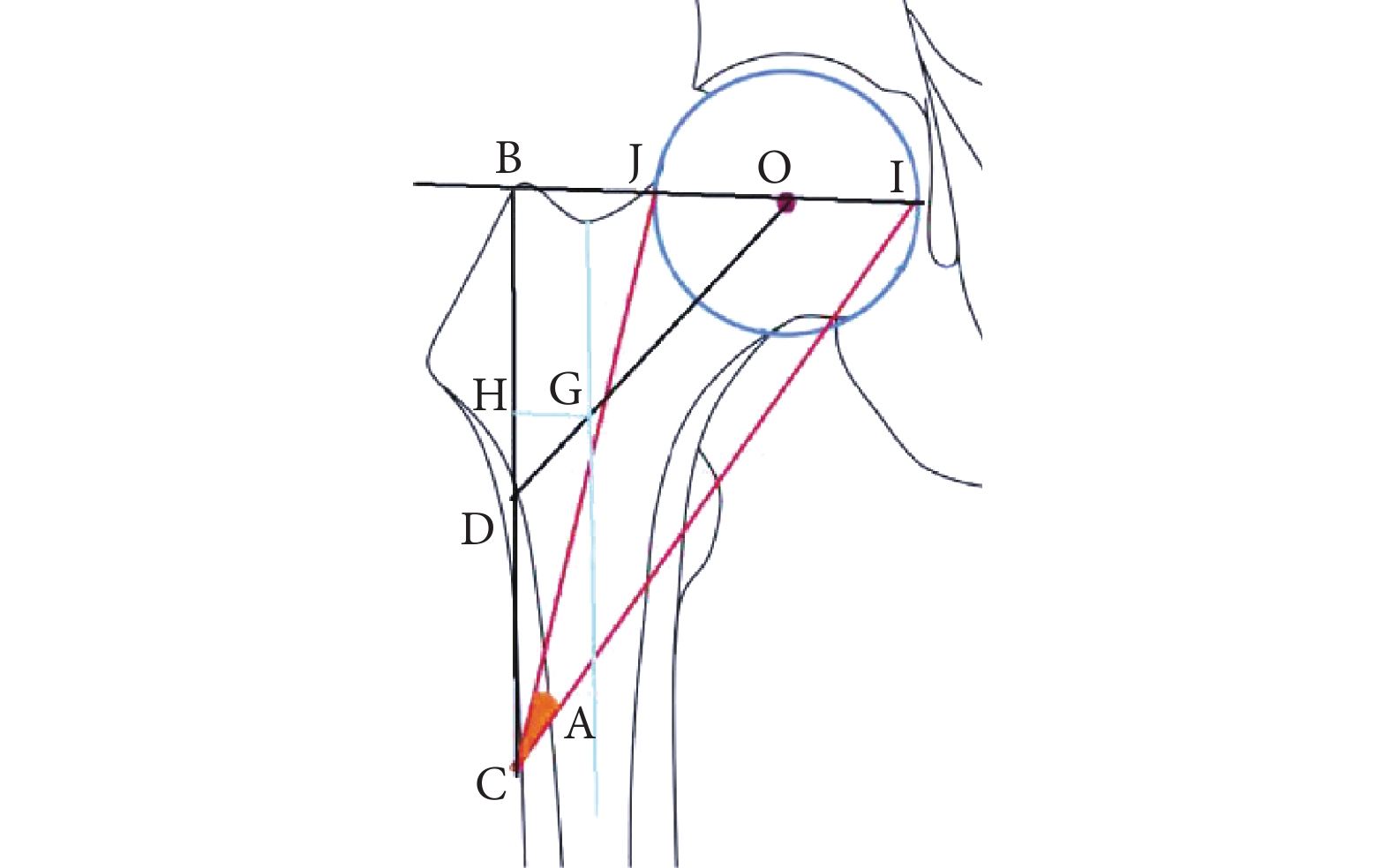

股骨近端防旋髓內釘(proximal femoral nail antirotation,PFNA)內固定術是一種微創治療方案,但術中復位后在植入內植物時,復位效果常常會“對視”,即出現復位滿意、效果失敗的結局。我們使用 2 枚克氏針經股骨近端骨皮質,穿過骨折線,打入股骨頭頸內來維持術中的復位效果。根據國人股骨近端形態學研究[4-5],我們將股骨近端進行數學建模,見圖1。其中 B 為股骨大轉子最高點,O 為股骨頭圓心,根據股骨近端解剖基礎,直線 OB 為水平線直線,BO 交股骨頭內外側分別為 I、J 兩點;C 為克氏針植入點,所以克氏針植入范圍在 CJ 與 CI 之間均為合理,即∠ICJ 為克氏針可以植入的有效角度。直線 OD 為股骨頸軸線,AG 為股骨干縱軸線,G 為股骨頸軸線與股骨干縱軸的交點;線段 HG 垂直于線段 BC,∠ODC 為股骨近端頸干角。我們通過股骨近端形態以及三角函數來計算克氏針的植入角度范圍。

圖1

經骨皮質臨時固定技術克氏針植入角度范圍示意圖

Figure1.

Diagram of Kirschner wire implantation angle range in Kirschner wire-fixation-cortical bone technique

圖1

經骨皮質臨時固定技術克氏針植入角度范圍示意圖

Figure1.

Diagram of Kirschner wire implantation angle range in Kirschner wire-fixation-cortical bone technique

1.4 手術方法

對照組:患者于全麻或持續硬膜外麻醉聯合蛛網膜下腔阻滯麻醉下取仰臥位,健側以截石位架固定。將患肢牽引外展內旋,透視觀察復位質量,滿意后即沿大轉子外側上緣 3 cm 縱行切開 4 cm,切開皮膚、皮下、筋膜組織,鈍性分開臀中肌,正位于大轉子肩部或稍微偏后緣(約 5 mm),側位于股骨干中軸線與股骨外側壁邊緣連線交匯點,透視確認后沿股骨縱軸插入導針;使用直徑 17 mm 股骨近端開口鉆擴孔后植入主釘,再將 130° 瞄準臂連接到手柄上,插入螺旋刀臂套筒至股骨外側皮質,進而沿套筒方向向股骨頭內插入導針;在透視下導針位置滿意后,測量所需植入的螺旋刀片長度。最后用空心鉆打開外側皮質,螺旋刀片沿導針方向擊入,在瞄準器輔助下進行遠端靜力鎖定,然后卸掉瞄準器,封堵髓內釘尾端密封帽。術中若復位質量不滿意或骨折斷端移位,采用器械輔助撬撥復位等方式給予糾正。

試驗組:患者于全麻或持續硬膜外麻醉聯合蛛網膜下腔阻滯麻醉下取仰臥位,健側以截石位架固定。將患肢牽引外展內旋,透視觀察復位質量,滿意后沿大轉子下 14 cm 切開皮膚,長約 2 cm(該切口也是 PFNA 遠端鎖釘的皮膚切口)。選用直徑 2.5 mm 克氏針自股骨大轉子尖端遠端 9 cm 進針,向股骨頭中心方向。第 1 枚克氏針側位緊貼股骨前側皮質稍靠后進針,沿股骨干縱軸方向鉆入。第 2 枚克氏針進針點正位同第 1 枚克氏針;側位緊貼股骨臀肌粗隆稍靠前進針,同時與第 1 枚克氏針保持約 10° 前傾角鉆入。試行松掉并撤出各種復位工具,正側位觀察骨折端復位及穩定情況,植入時確保兩側克氏針足夠靠近兩側皮質,避免阻擋開口鉆及螺旋刀片植入;透視復位滿意后常規植入髓內釘。術畢沖洗傷口,逐層縫合,無菌敷料覆蓋包扎。

1.5 術后處理及療效評價指標

術后根據快速康復理念給予多模式鎮痛。常規給予抗炎、消腫、促進骨折愈合藥物治療,術后 12 h 后常規給予利伐沙班抗凝。對于合并內科疾病嚴重患者,手術當日轉入重癥醫學科監護治療。術后第 1 天囑患者床上行患肢等長收縮鍛煉,對于復位內固定牢靠者,術后 10~14 d 可指導其行患肢無負重下床功能鍛煉。術后 2 周拆線出院。

記錄兩組患者手術時間、術中出血量、術中透視次數。術中根據張世民等的復位標準[6]判斷骨折復位質量,其中將正位 X 線片顯示正性支撐或中性支撐+側位正性支撐或中性支撐評價為優,正位正性支撐或中性支撐+側位負性支撐評價為良,正位負性支撐+側位正性、中性或負性支撐評價為差。術后 1、3、6、12 個月及此后每年復查 X 線片,觀察骨折愈合情況;術后 12 個月采用 Harris 評分評價患髖關節功能恢復情況。

1.6 統計學方法

采用 SPSS25.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;等級資料比較采用秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

試驗組術中 2 枚克氏針共植入次數≤4 次 6 例(30%),5~8 次 7 例(35%),≥9 次 7 例(35%)。兩組患者手術時間及術中出血量比較差異無統計學意義(P>0.05),但試驗組輸血量及術中透視次數均顯著少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間 13~21 個月,平均 17 個月。術后無切口感染、下肢深靜脈血栓形成、再骨折等手術相關并發癥以及內固定相關并發癥發生。試驗組術中復位質量顯著優于對照組(Z=–2.794,P=0.024)。術后 12 個月試驗組 Harris 評分顯著優于對照組,差異有統計學意義(t=2.98, P=0.01)。見表1、2,圖2、3。

)

Table1.

Comparison of clinical indicators between the two groups (n=20,

)

Table1.

Comparison of clinical indicators between the two groups (n=20,  )

)

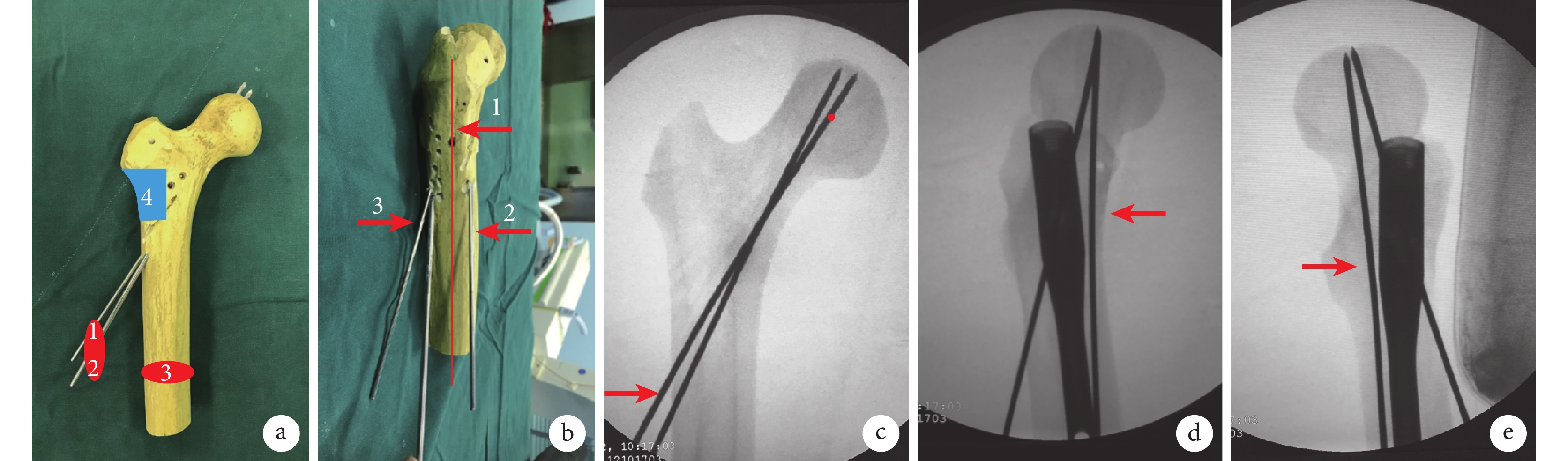

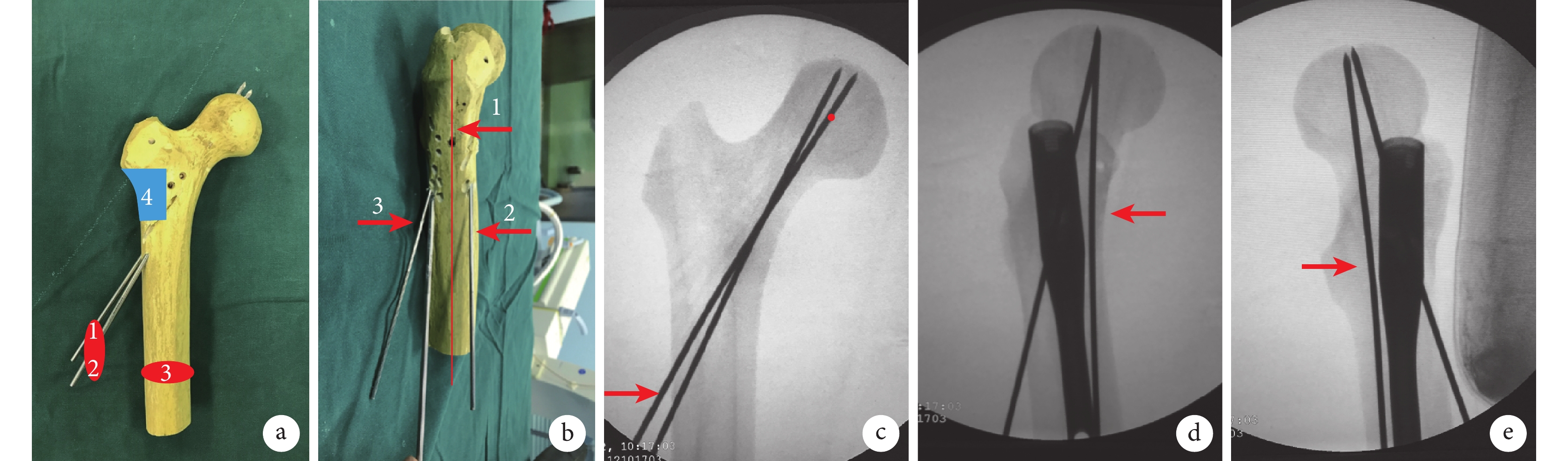

圖2

經骨皮質臨時固定技術操作圖

圖2

經骨皮質臨時固定技術操作圖

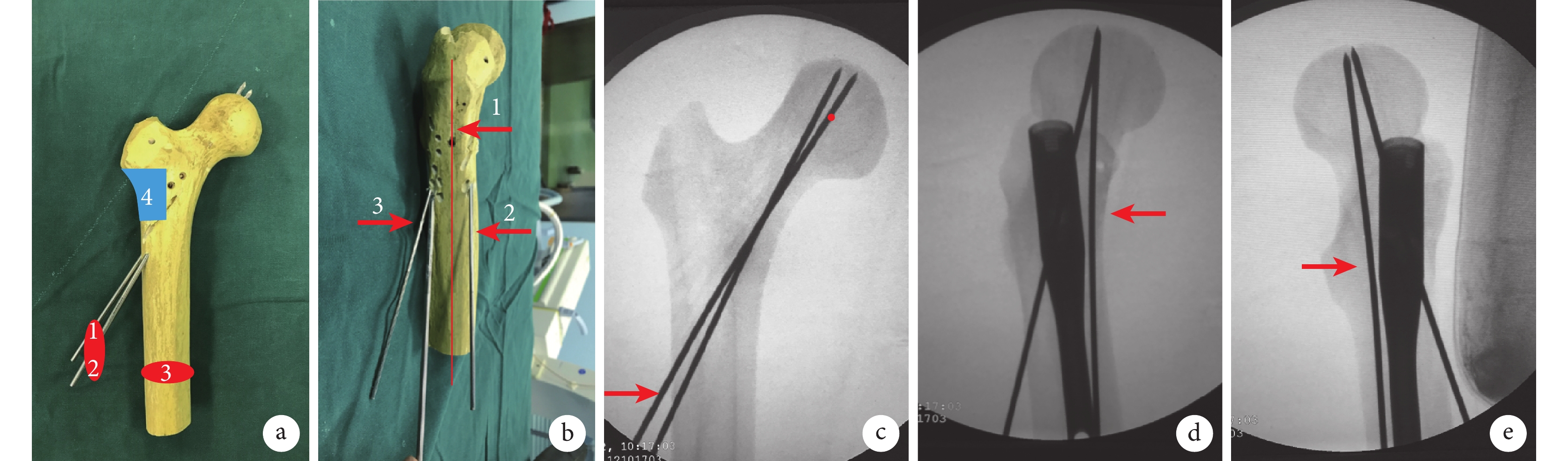

a. 正位標本上模擬克氏針固定骨皮質維持技術 1:皮膚切口 2: 克氏針皮膚進針口 3:遠端鎖釘植入口 4:不干擾外側壁,可調節螺旋刀片前傾角度;b. 側位標本上模擬克氏針固定骨皮質維持技術 1:股骨干縱軸 2:第 1 枚克氏針進針 3:第 2 枚克氏針進針;c. 透視下于大轉子尖端遠端 9 cm 進針,向股骨頭中心方向;d. 透視下第 1 枚克氏針(箭頭)與 PFNA 主釘的位置關系;e. 透視下第 2 枚克氏針(箭頭)與 PFNA 主釘的位置關系

Figure2. Operation diagram of Kirschner wire-fixation-cortical bone techniquea. Simulation of Kirschner wire-fixation-cortical bone technique on specimen in anteroposterior view 1: Skin incision 2: Incision of Kirschner wire into the skin 3: Incision of distal locking pin 4: Does not interfere with the lateral trochanteric wall, can adjust anteversion of the helical blade; b. Simulation of Kirschner wire-fixation-cortical bone technique on specimen in lateral view 1: The longitudinal axis of the femur 2: The first needle insertion operation of the Kirschner wire 3: The second needle insertion operation of the Kirschner wire; c. Under fluoroscopy, the needle was inserted at the distal end of the trochanter tip at a distance of 9 cm toward the center of the femoral head; d. Positional relationship between the first Kirschner wire (arrow) and PFNA main nail under fluoroscopy; e. Positional relationship between the second Kirschner wire (arrow) and the PFNA main nail under fluoroscopy

圖3

試驗組患者,女,78 歲,摔傷致左股骨轉子間骨折(AO-OTA A2.2 型)

圖3

試驗組患者,女,78 歲,摔傷致左股骨轉子間骨折(AO-OTA A2.2 型)

a、b. 術前正側位 X 線片;c~f. 術中操作透視;g、h. 術后即刻;i、j. 術后 12 周正側位 X 線片

Figure3. A 78-year-old female patient with left intertrochanteric fracture by fall (AO-OTA type A2.2)a, b. Anteroposterior and lateral X-ray films before operation; c-f. operative manipulation; g, h. Immediate image after operation; i, j. Anteroposterior and lateral X-ray films at 24 weeks after operation

3 討論

老年股骨轉子間骨折患者因身體狀況差,且股骨轉子周圍為松質骨,骨折斷端粉碎、移位程度大,復位困難,即使復位滿意,想維持復位則更難[2]。切開復位雖能盡量達到解剖上的良好對位對線關系,但二次創傷也會造成骨折不愈合、內固定失效、加重原有內科疾患等風險。復位、維持復位不丟失以及有效的固定三者缺一不可[7]。在滿意復位后,如何維持復位效果,并采用微創而有效的固定,降低骨折不愈合及術后并發癥發生率,是骨科醫師臨床中亟待解決的難題[8]。

股骨轉子間骨折在 X 線片上存在兩個平面的移位,即正位的上下移位、內外移位以及側位的前后移位。按照張世民等提出的股骨轉子間骨折新的復位質量標準[9-11],在不穩定型股骨轉子間骨折中,獲得內側皮質正性支撐復位,頭頸骨塊經過有限滑動獲得與股骨干皮質的接觸砥住,是重建骨折穩定性的關鍵[12-13],在正位及側位影像上須達到正性支撐或中性支撐。當處理簡單且復位后穩定的 AO/OTA 31-A2 型骨折,牽引可實現正位的上下移位,內旋可實現前后位的內外移位,使骨皮質互相嵌緊,獲得初始穩定性。當牽引內旋等手法復位無法糾正骨折錯位時,根據骨折移位方式,可選擇不同的術中復位技術,獲得骨折端二次穩定。如果股骨近端外側皮質粉碎,股骨頭、頸明顯向后移位(尤其在冠狀位)則適用“杠桿撬撥技術”[14],可在牽引狀態下抬高壓低患肢遠端,必要時配合使用 1 枚 3.5 mm 克氏針與冠狀面呈 70° 置入股骨頸,當作搖桿糾正側位上的移位;當近端的頭頸骨塊向前移位,遠端骨干向后錯位,可利用 Hofmann 拉鉤、骨膜剝離子等工具經皮小切口滑向股骨內側,運用肌肉為支點的杠桿原理,將內移的近端骨塊向外側撬推,使其實現前后位上的解剖復位,即“頂壓復位技術”[15];當骨折線為短斜形,可使用骨盆復位鉗夾等進行“鉗夾復位技術”[16];對于部分前后錯位或冠狀位移位的難復性股骨轉子間骨折,在配合杠桿撬撥技術的基礎上,給予患肢牽引調整旋轉移位的“旋轉撬撥復位技術”[17]。

上述都是骨折端的復位技巧,但復位效果稍縱即逝,復位效果的維持與患肢體位變化、醫生復位操作穩定與否、助手配合熟練程度等都有直接聯系,臨床上往往出現植入內固定物過程中發生骨折端再次移位的情況。如何在獲得滿意復位后維持好復位,為后續內植物操作留下空間和時間,卻少有文獻報道。我們通過實施經骨皮質臨時固定技術來解決術中維持復位效果的問題。具體如下:常規 PFNA(長度 170、200 mm)主釘頂端至遠端鎖定孔的長度為 140 mm,沿大轉子下 140 mm(即 PFNA 遠端鎖釘切口處)切開約 1 cm,自大轉子尖端以遠 9 cm 的股骨皮質進針,避開股骨外側壁,對后續螺旋刀片的植入不產生影響。自股骨近端前側(盡量服貼骨皮質)打入第 1 枚直徑 2.5 mm 克氏針,正位上大轉子尖端遠端 9 cm 進針,向股骨頭中心方向;側位上緊貼股骨前側皮質稍靠后進針,沿股骨干縱軸方向鉆入。第 2 枚克氏針自股骨近端后側(盡量服貼骨皮質)打入,正位上進針點同第 1 枚;側位上緊貼股骨的臀肌粗隆稍靠前進針,同時與第 1 枚克氏針保持約 10° 的前傾鉆入。當 2 枚克氏針位置恰當時,即可撤出各種輔助復位工具,為后續的開口擴髓及 PFNA 主釘的植入留有足夠的通道及空間。在 2018 版 AO/OTA 分型中,對于股骨轉子間骨折,強調了外側壁的重要性。Hsu 等[18-19]指出,對于股骨外側肌嵴以遠 3 cm 的股骨干上的外側壁破裂型骨折,建議首選髓內釘[20]內固定,選擇股骨大轉子尖端下 9 cm 處進針可避開股骨外側壁,不對后續螺旋刀片的植入產生影響。進針時不必完全在股骨近端內,只需固定股骨頭(近骨折端)即可。經骨皮質臨時固定技術不影響股骨近端開口鉆操作通道,在操作中即使患者大腿外側脂肪層厚重,也可以常規植入并取得良好的維持復位效果。

本研究結果顯示,兩組患者手術時間及術中出血量比較差異無統計學意義,但試驗組輸血量及術中透視次數均顯著少于對照組,且術中復位質量優于對照組。兩組患者骨折雖均完全愈合,但術后 12 個月髖關節功能恢復方面,試驗組 Harris 評分顯著優于對照組。經骨皮質臨時固定技術以微創方式維持復位效果,降低股骨轉子間骨折髓內固定的失效率,可有效提高患者髖關節功能恢復。實施該操作的優點有:① 不影響開口鉆進行股骨近端充分擴髓;② 不影響股骨外側壁,為螺旋刀片提供強有力的把持力;③ 不影響股骨頸前傾角的恢復;④ 不影響外固定架的安裝;⑤ 2 枚克氏針在股骨近端提供彈性固定,當復位效果不滿意時,仍可進行撬撥操作;⑥ 克氏針皮膚進針點與遠端鎖定孔為同一操作窗,不增加創傷;⑦ 復位的穩定性可全程保持;⑧ 節約手術時間,減少透視次數。

綜上述,股骨轉子間骨折閉合復位髓內釘內固定術中使用經骨皮質臨時固定技術,可有效維持復位效果,減少術者透視下操作次數,提高復位質量,減少異體血輸入,獲得更好的髖關節功能且不增加手術時間和術中出血量。但該操作需要一定的學習曲線,在手術過程中不可過于強調這種方法,我們建議僅在手法復位失敗需要采用器械輔助復位時,才嘗試這種臨時維持辦法。在術中操作時若遇到內植物與克氏針發生阻擋的情況,可將螺旋刀片導針打入股骨頸內,保留前側的第 1 枚維持復位克氏針,拔出后側克氏針,也可使手術順利完成。

作者貢獻:田可為負責科研設計、實施、文章撰寫及統計分析;嚴嘉祥負責數據收集整理;劉超、陳柯負責科研設計;范克杰、馬文龍負責科研實施、數據收集整理。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

閉合復位髓內釘內固定術是治療股骨轉子間骨折的金標準,具有創傷小、手術時間短、生物力學穩定等優點,可實現早期功能鍛煉[1]。但閉合良好復位后,如何避免復位效果丟失,仍是大多數骨科醫生的技術缺陷[2]。我們在手術治療股骨轉子間骨折時,設計了一種經骨皮質臨時固定技術,以期達到手術全程維持良好復位的效果。現采用隨機對照研究,比較采用經骨皮質臨時固定技術與否對股骨轉子間骨折患者復位效果維持及手術療效的影響,探討該方法的可行性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 單側股骨轉子間骨折;② 年齡 50~80 歲;③ 骨折根據國際內固定研究協會/美國骨創傷協會(AO/OTA)分型為 31-A2.2 型[3]。排除標準:① 病理性骨折;② 合并嚴重肝腎功能損傷;③ 患側既往有骨折病史。2015 年 5 月—2017 年 1 月共 40 例患者符合選擇標準納入研究,隨機分為試驗組(經骨皮質臨時固定技術組,20 例)和對照組(常規治療組,20 例)。

1.2 一般資料

試驗組:男 8 例,女 12 例;年齡 52~80 歲,平均 65.8 歲。左側 6 例,右側 14 例。體質量指數(body mass index,BMI)18.28~29.30 kg/m2,平均 23.66 kg/m2。致傷原因:摔傷 19 例,高處墜落傷 1 例。受傷至手術時間 3~7 d,平均 5.2 d。

對照組:男 7 例,女 13 例;年齡 51~78 歲,平均 64.2 歲。左側 7 例,右側 13 例。BMI 18.13~29.92 kg/m2,平均 24.70 kg/m2。致傷原因:摔傷 18 例,高處墜落傷 1 例,交通事故傷 1 例。受傷至手術時間 3~7 d,平均 5.2 d。

兩組患者性別、年齡、側別、BMI、致傷原因、受傷至手術時間等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.3 經骨皮質臨時固定技術原理

股骨近端防旋髓內釘(proximal femoral nail antirotation,PFNA)內固定術是一種微創治療方案,但術中復位后在植入內植物時,復位效果常常會“對視”,即出現復位滿意、效果失敗的結局。我們使用 2 枚克氏針經股骨近端骨皮質,穿過骨折線,打入股骨頭頸內來維持術中的復位效果。根據國人股骨近端形態學研究[4-5],我們將股骨近端進行數學建模,見圖1。其中 B 為股骨大轉子最高點,O 為股骨頭圓心,根據股骨近端解剖基礎,直線 OB 為水平線直線,BO 交股骨頭內外側分別為 I、J 兩點;C 為克氏針植入點,所以克氏針植入范圍在 CJ 與 CI 之間均為合理,即∠ICJ 為克氏針可以植入的有效角度。直線 OD 為股骨頸軸線,AG 為股骨干縱軸線,G 為股骨頸軸線與股骨干縱軸的交點;線段 HG 垂直于線段 BC,∠ODC 為股骨近端頸干角。我們通過股骨近端形態以及三角函數來計算克氏針的植入角度范圍。

圖1

經骨皮質臨時固定技術克氏針植入角度范圍示意圖

Figure1.

Diagram of Kirschner wire implantation angle range in Kirschner wire-fixation-cortical bone technique

圖1

經骨皮質臨時固定技術克氏針植入角度范圍示意圖

Figure1.

Diagram of Kirschner wire implantation angle range in Kirschner wire-fixation-cortical bone technique

1.4 手術方法

對照組:患者于全麻或持續硬膜外麻醉聯合蛛網膜下腔阻滯麻醉下取仰臥位,健側以截石位架固定。將患肢牽引外展內旋,透視觀察復位質量,滿意后即沿大轉子外側上緣 3 cm 縱行切開 4 cm,切開皮膚、皮下、筋膜組織,鈍性分開臀中肌,正位于大轉子肩部或稍微偏后緣(約 5 mm),側位于股骨干中軸線與股骨外側壁邊緣連線交匯點,透視確認后沿股骨縱軸插入導針;使用直徑 17 mm 股骨近端開口鉆擴孔后植入主釘,再將 130° 瞄準臂連接到手柄上,插入螺旋刀臂套筒至股骨外側皮質,進而沿套筒方向向股骨頭內插入導針;在透視下導針位置滿意后,測量所需植入的螺旋刀片長度。最后用空心鉆打開外側皮質,螺旋刀片沿導針方向擊入,在瞄準器輔助下進行遠端靜力鎖定,然后卸掉瞄準器,封堵髓內釘尾端密封帽。術中若復位質量不滿意或骨折斷端移位,采用器械輔助撬撥復位等方式給予糾正。

試驗組:患者于全麻或持續硬膜外麻醉聯合蛛網膜下腔阻滯麻醉下取仰臥位,健側以截石位架固定。將患肢牽引外展內旋,透視觀察復位質量,滿意后沿大轉子下 14 cm 切開皮膚,長約 2 cm(該切口也是 PFNA 遠端鎖釘的皮膚切口)。選用直徑 2.5 mm 克氏針自股骨大轉子尖端遠端 9 cm 進針,向股骨頭中心方向。第 1 枚克氏針側位緊貼股骨前側皮質稍靠后進針,沿股骨干縱軸方向鉆入。第 2 枚克氏針進針點正位同第 1 枚克氏針;側位緊貼股骨臀肌粗隆稍靠前進針,同時與第 1 枚克氏針保持約 10° 前傾角鉆入。試行松掉并撤出各種復位工具,正側位觀察骨折端復位及穩定情況,植入時確保兩側克氏針足夠靠近兩側皮質,避免阻擋開口鉆及螺旋刀片植入;透視復位滿意后常規植入髓內釘。術畢沖洗傷口,逐層縫合,無菌敷料覆蓋包扎。

1.5 術后處理及療效評價指標

術后根據快速康復理念給予多模式鎮痛。常規給予抗炎、消腫、促進骨折愈合藥物治療,術后 12 h 后常規給予利伐沙班抗凝。對于合并內科疾病嚴重患者,手術當日轉入重癥醫學科監護治療。術后第 1 天囑患者床上行患肢等長收縮鍛煉,對于復位內固定牢靠者,術后 10~14 d 可指導其行患肢無負重下床功能鍛煉。術后 2 周拆線出院。

記錄兩組患者手術時間、術中出血量、術中透視次數。術中根據張世民等的復位標準[6]判斷骨折復位質量,其中將正位 X 線片顯示正性支撐或中性支撐+側位正性支撐或中性支撐評價為優,正位正性支撐或中性支撐+側位負性支撐評價為良,正位負性支撐+側位正性、中性或負性支撐評價為差。術后 1、3、6、12 個月及此后每年復查 X 線片,觀察骨折愈合情況;術后 12 個月采用 Harris 評分評價患髖關節功能恢復情況。

1.6 統計學方法

采用 SPSS25.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;等級資料比較采用秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

試驗組術中 2 枚克氏針共植入次數≤4 次 6 例(30%),5~8 次 7 例(35%),≥9 次 7 例(35%)。兩組患者手術時間及術中出血量比較差異無統計學意義(P>0.05),但試驗組輸血量及術中透視次數均顯著少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間 13~21 個月,平均 17 個月。術后無切口感染、下肢深靜脈血栓形成、再骨折等手術相關并發癥以及內固定相關并發癥發生。試驗組術中復位質量顯著優于對照組(Z=–2.794,P=0.024)。術后 12 個月試驗組 Harris 評分顯著優于對照組,差異有統計學意義(t=2.98, P=0.01)。見表1、2,圖2、3。

)

Table1.

Comparison of clinical indicators between the two groups (n=20,

)

Table1.

Comparison of clinical indicators between the two groups (n=20,  )

)

圖2

經骨皮質臨時固定技術操作圖

圖2

經骨皮質臨時固定技術操作圖

a. 正位標本上模擬克氏針固定骨皮質維持技術 1:皮膚切口 2: 克氏針皮膚進針口 3:遠端鎖釘植入口 4:不干擾外側壁,可調節螺旋刀片前傾角度;b. 側位標本上模擬克氏針固定骨皮質維持技術 1:股骨干縱軸 2:第 1 枚克氏針進針 3:第 2 枚克氏針進針;c. 透視下于大轉子尖端遠端 9 cm 進針,向股骨頭中心方向;d. 透視下第 1 枚克氏針(箭頭)與 PFNA 主釘的位置關系;e. 透視下第 2 枚克氏針(箭頭)與 PFNA 主釘的位置關系

Figure2. Operation diagram of Kirschner wire-fixation-cortical bone techniquea. Simulation of Kirschner wire-fixation-cortical bone technique on specimen in anteroposterior view 1: Skin incision 2: Incision of Kirschner wire into the skin 3: Incision of distal locking pin 4: Does not interfere with the lateral trochanteric wall, can adjust anteversion of the helical blade; b. Simulation of Kirschner wire-fixation-cortical bone technique on specimen in lateral view 1: The longitudinal axis of the femur 2: The first needle insertion operation of the Kirschner wire 3: The second needle insertion operation of the Kirschner wire; c. Under fluoroscopy, the needle was inserted at the distal end of the trochanter tip at a distance of 9 cm toward the center of the femoral head; d. Positional relationship between the first Kirschner wire (arrow) and PFNA main nail under fluoroscopy; e. Positional relationship between the second Kirschner wire (arrow) and the PFNA main nail under fluoroscopy

圖3

試驗組患者,女,78 歲,摔傷致左股骨轉子間骨折(AO-OTA A2.2 型)

圖3

試驗組患者,女,78 歲,摔傷致左股骨轉子間骨折(AO-OTA A2.2 型)

a、b. 術前正側位 X 線片;c~f. 術中操作透視;g、h. 術后即刻;i、j. 術后 12 周正側位 X 線片

Figure3. A 78-year-old female patient with left intertrochanteric fracture by fall (AO-OTA type A2.2)a, b. Anteroposterior and lateral X-ray films before operation; c-f. operative manipulation; g, h. Immediate image after operation; i, j. Anteroposterior and lateral X-ray films at 24 weeks after operation

3 討論

老年股骨轉子間骨折患者因身體狀況差,且股骨轉子周圍為松質骨,骨折斷端粉碎、移位程度大,復位困難,即使復位滿意,想維持復位則更難[2]。切開復位雖能盡量達到解剖上的良好對位對線關系,但二次創傷也會造成骨折不愈合、內固定失效、加重原有內科疾患等風險。復位、維持復位不丟失以及有效的固定三者缺一不可[7]。在滿意復位后,如何維持復位效果,并采用微創而有效的固定,降低骨折不愈合及術后并發癥發生率,是骨科醫師臨床中亟待解決的難題[8]。

股骨轉子間骨折在 X 線片上存在兩個平面的移位,即正位的上下移位、內外移位以及側位的前后移位。按照張世民等提出的股骨轉子間骨折新的復位質量標準[9-11],在不穩定型股骨轉子間骨折中,獲得內側皮質正性支撐復位,頭頸骨塊經過有限滑動獲得與股骨干皮質的接觸砥住,是重建骨折穩定性的關鍵[12-13],在正位及側位影像上須達到正性支撐或中性支撐。當處理簡單且復位后穩定的 AO/OTA 31-A2 型骨折,牽引可實現正位的上下移位,內旋可實現前后位的內外移位,使骨皮質互相嵌緊,獲得初始穩定性。當牽引內旋等手法復位無法糾正骨折錯位時,根據骨折移位方式,可選擇不同的術中復位技術,獲得骨折端二次穩定。如果股骨近端外側皮質粉碎,股骨頭、頸明顯向后移位(尤其在冠狀位)則適用“杠桿撬撥技術”[14],可在牽引狀態下抬高壓低患肢遠端,必要時配合使用 1 枚 3.5 mm 克氏針與冠狀面呈 70° 置入股骨頸,當作搖桿糾正側位上的移位;當近端的頭頸骨塊向前移位,遠端骨干向后錯位,可利用 Hofmann 拉鉤、骨膜剝離子等工具經皮小切口滑向股骨內側,運用肌肉為支點的杠桿原理,將內移的近端骨塊向外側撬推,使其實現前后位上的解剖復位,即“頂壓復位技術”[15];當骨折線為短斜形,可使用骨盆復位鉗夾等進行“鉗夾復位技術”[16];對于部分前后錯位或冠狀位移位的難復性股骨轉子間骨折,在配合杠桿撬撥技術的基礎上,給予患肢牽引調整旋轉移位的“旋轉撬撥復位技術”[17]。

上述都是骨折端的復位技巧,但復位效果稍縱即逝,復位效果的維持與患肢體位變化、醫生復位操作穩定與否、助手配合熟練程度等都有直接聯系,臨床上往往出現植入內固定物過程中發生骨折端再次移位的情況。如何在獲得滿意復位后維持好復位,為后續內植物操作留下空間和時間,卻少有文獻報道。我們通過實施經骨皮質臨時固定技術來解決術中維持復位效果的問題。具體如下:常規 PFNA(長度 170、200 mm)主釘頂端至遠端鎖定孔的長度為 140 mm,沿大轉子下 140 mm(即 PFNA 遠端鎖釘切口處)切開約 1 cm,自大轉子尖端以遠 9 cm 的股骨皮質進針,避開股骨外側壁,對后續螺旋刀片的植入不產生影響。自股骨近端前側(盡量服貼骨皮質)打入第 1 枚直徑 2.5 mm 克氏針,正位上大轉子尖端遠端 9 cm 進針,向股骨頭中心方向;側位上緊貼股骨前側皮質稍靠后進針,沿股骨干縱軸方向鉆入。第 2 枚克氏針自股骨近端后側(盡量服貼骨皮質)打入,正位上進針點同第 1 枚;側位上緊貼股骨的臀肌粗隆稍靠前進針,同時與第 1 枚克氏針保持約 10° 的前傾鉆入。當 2 枚克氏針位置恰當時,即可撤出各種輔助復位工具,為后續的開口擴髓及 PFNA 主釘的植入留有足夠的通道及空間。在 2018 版 AO/OTA 分型中,對于股骨轉子間骨折,強調了外側壁的重要性。Hsu 等[18-19]指出,對于股骨外側肌嵴以遠 3 cm 的股骨干上的外側壁破裂型骨折,建議首選髓內釘[20]內固定,選擇股骨大轉子尖端下 9 cm 處進針可避開股骨外側壁,不對后續螺旋刀片的植入產生影響。進針時不必完全在股骨近端內,只需固定股骨頭(近骨折端)即可。經骨皮質臨時固定技術不影響股骨近端開口鉆操作通道,在操作中即使患者大腿外側脂肪層厚重,也可以常規植入并取得良好的維持復位效果。

本研究結果顯示,兩組患者手術時間及術中出血量比較差異無統計學意義,但試驗組輸血量及術中透視次數均顯著少于對照組,且術中復位質量優于對照組。兩組患者骨折雖均完全愈合,但術后 12 個月髖關節功能恢復方面,試驗組 Harris 評分顯著優于對照組。經骨皮質臨時固定技術以微創方式維持復位效果,降低股骨轉子間骨折髓內固定的失效率,可有效提高患者髖關節功能恢復。實施該操作的優點有:① 不影響開口鉆進行股骨近端充分擴髓;② 不影響股骨外側壁,為螺旋刀片提供強有力的把持力;③ 不影響股骨頸前傾角的恢復;④ 不影響外固定架的安裝;⑤ 2 枚克氏針在股骨近端提供彈性固定,當復位效果不滿意時,仍可進行撬撥操作;⑥ 克氏針皮膚進針點與遠端鎖定孔為同一操作窗,不增加創傷;⑦ 復位的穩定性可全程保持;⑧ 節約手術時間,減少透視次數。

綜上述,股骨轉子間骨折閉合復位髓內釘內固定術中使用經骨皮質臨時固定技術,可有效維持復位效果,減少術者透視下操作次數,提高復位質量,減少異體血輸入,獲得更好的髖關節功能且不增加手術時間和術中出血量。但該操作需要一定的學習曲線,在手術過程中不可過于強調這種方法,我們建議僅在手法復位失敗需要采用器械輔助復位時,才嘗試這種臨時維持辦法。在術中操作時若遇到內植物與克氏針發生阻擋的情況,可將螺旋刀片導針打入股骨頸內,保留前側的第 1 枚維持復位克氏針,拔出后側克氏針,也可使手術順利完成。

作者貢獻:田可為負責科研設計、實施、文章撰寫及統計分析;嚴嘉祥負責數據收集整理;劉超、陳柯負責科研設計;范克杰、馬文龍負責科研實施、數據收集整理。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。