隨著對股骨轉子間骨折研究的日益深入,股骨“外側壁”的重要性逐漸被大家所認識。外側壁的完整性可影響股骨轉子間骨折的穩定性、手術方式和內固定物的選擇以及患者的術后療效,目前已成為研究熱點。但對于外側壁的定義、損傷狀態的判斷及外側壁骨折的治療等方面,還未形成統一認識。該文通過文獻回顧,并結合臨床中對于股骨外側壁作用的疏淺認識,對其作一闡述,以期能給骨科醫生和相關研究者提供參考和借鑒。

引用本文: 吳克儉, 湯俊君. 準確理解股骨轉子間骨折“外側壁”. 中國修復重建外科雜志, 2019, 33(10): 1210-1215. doi: 10.7507/1002-1892.201907008 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

步入老齡化社會后,骨質疏松所致股骨轉子間骨折發生率逐年攀升[1],盡早手術、防止臥床并發癥早已是共識,國內許多醫院對此類骨折開辟了“綠色通道”,股骨轉子間骨折療效有了顯著提升[2]。但仍有尚待解決的問題,如手術后復位丟失、頭髓釘切出、內固定失敗或斷裂等并發癥,患者術后功能和療效尚有待提高。研究發現,部分并發癥與股骨轉子間“外側壁”醫源性損傷有關,外側壁對不穩定型股骨轉子間骨折的術后穩定意義重大。目前對外側壁的理解不夠全面,沒有形成統一認識。本文通過文獻回顧,并結合臨床對外側壁在股骨轉子間骨折治療中的作用作一闡述,以期拋磚引玉。

1 “外側壁”與股骨轉子間骨折分型

“外側壁”涉及的是不穩定型股骨轉子間骨折。股骨轉子間骨折劃分為“穩定”和“不穩定”,是基于復位后頭頸骨塊與股骨干是否有力學接觸,不穩定型股骨轉子間骨折均至少伴有內后側小轉子骨折。穩定型股骨轉子間骨折術后效果好,不穩定型股骨轉子間骨折手術并發癥高。比較有代表性的經典分型有:Evans 分型(英國,1949 年[3])、Boyd 分型(美國,1949 年[4])、Jensen 分型(丹麥,1975 年[5])、國際內固定研究協會/美國骨創傷協會(AO/OTA)分型(法文版 1987 年[6],英文版 1990 年[7])。

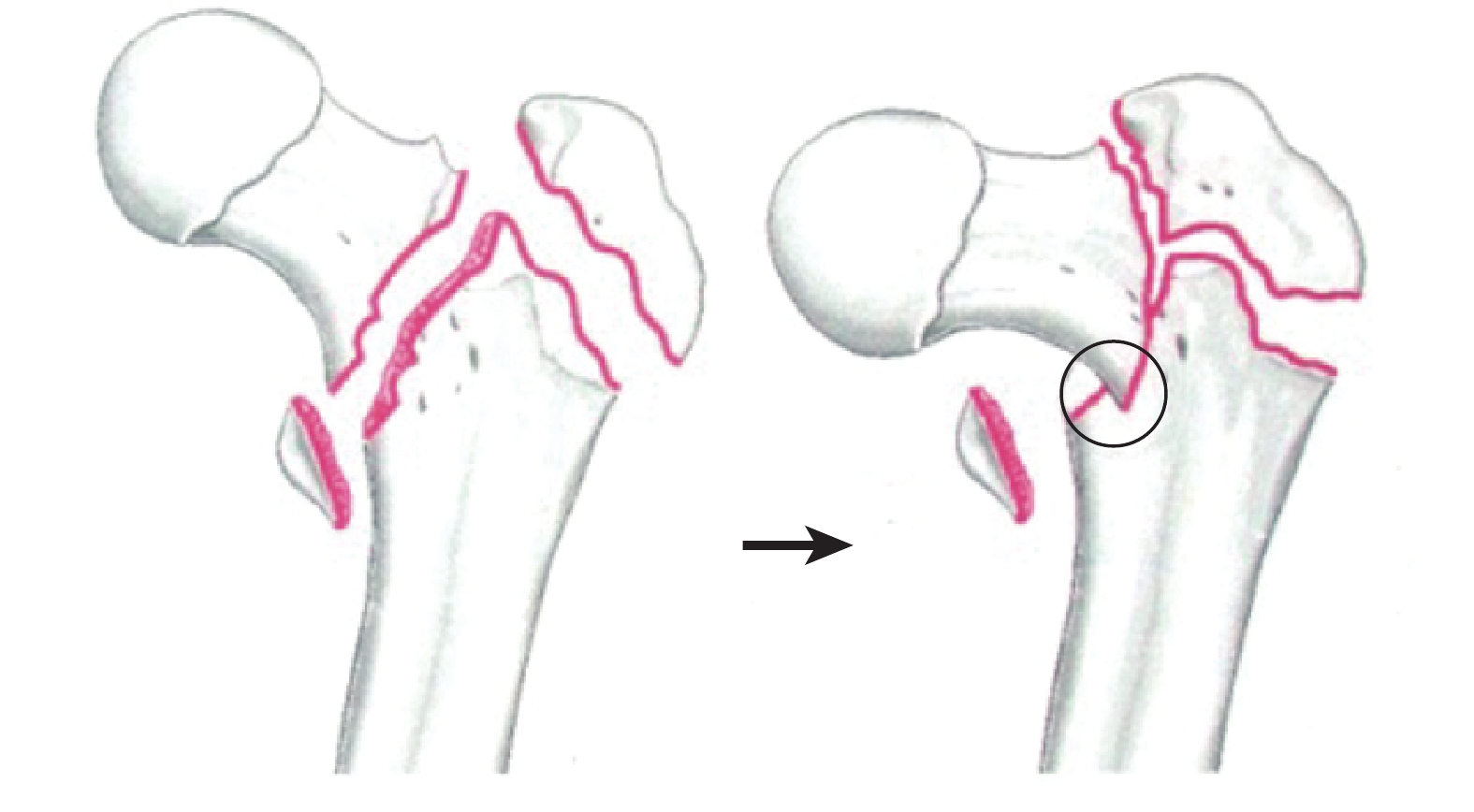

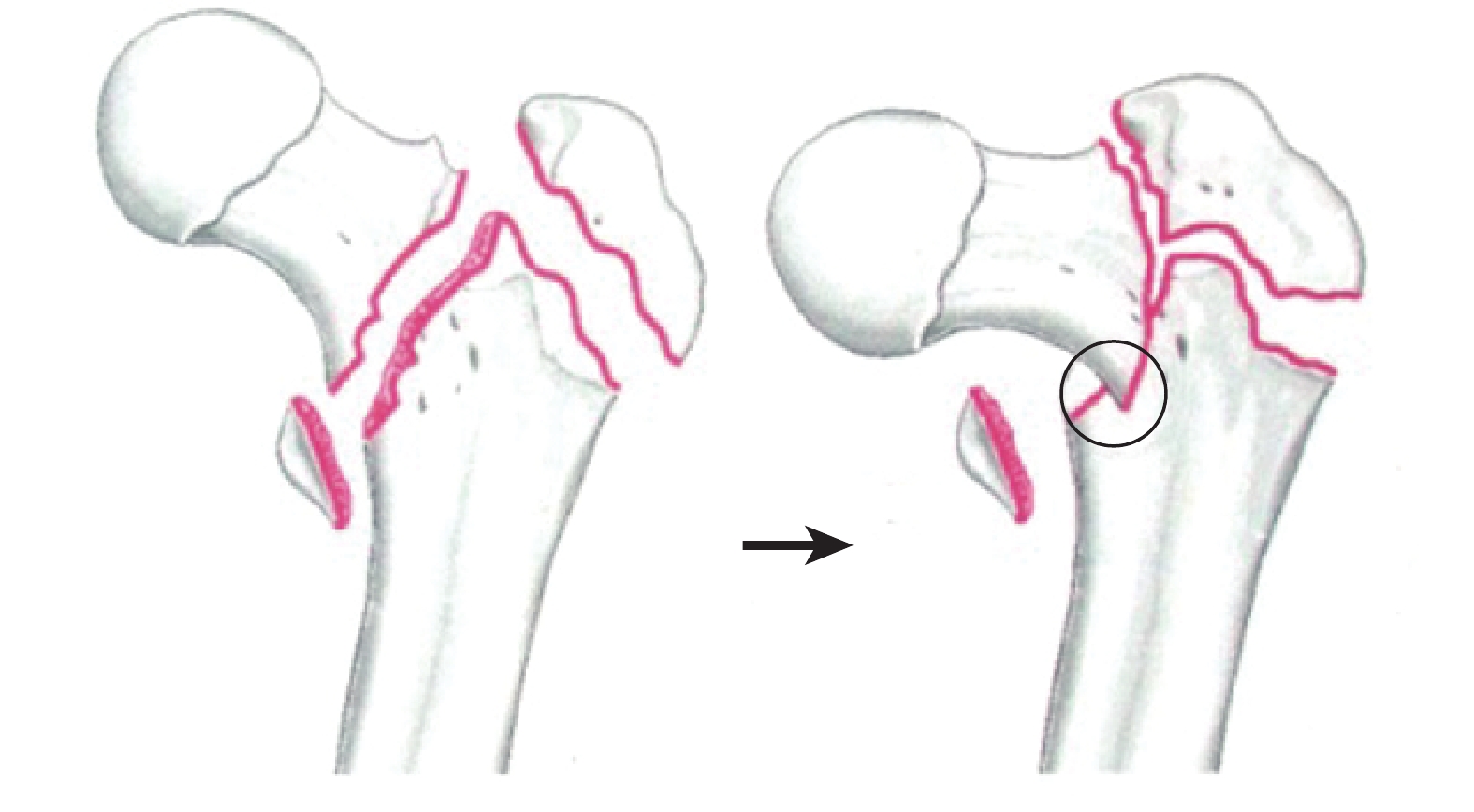

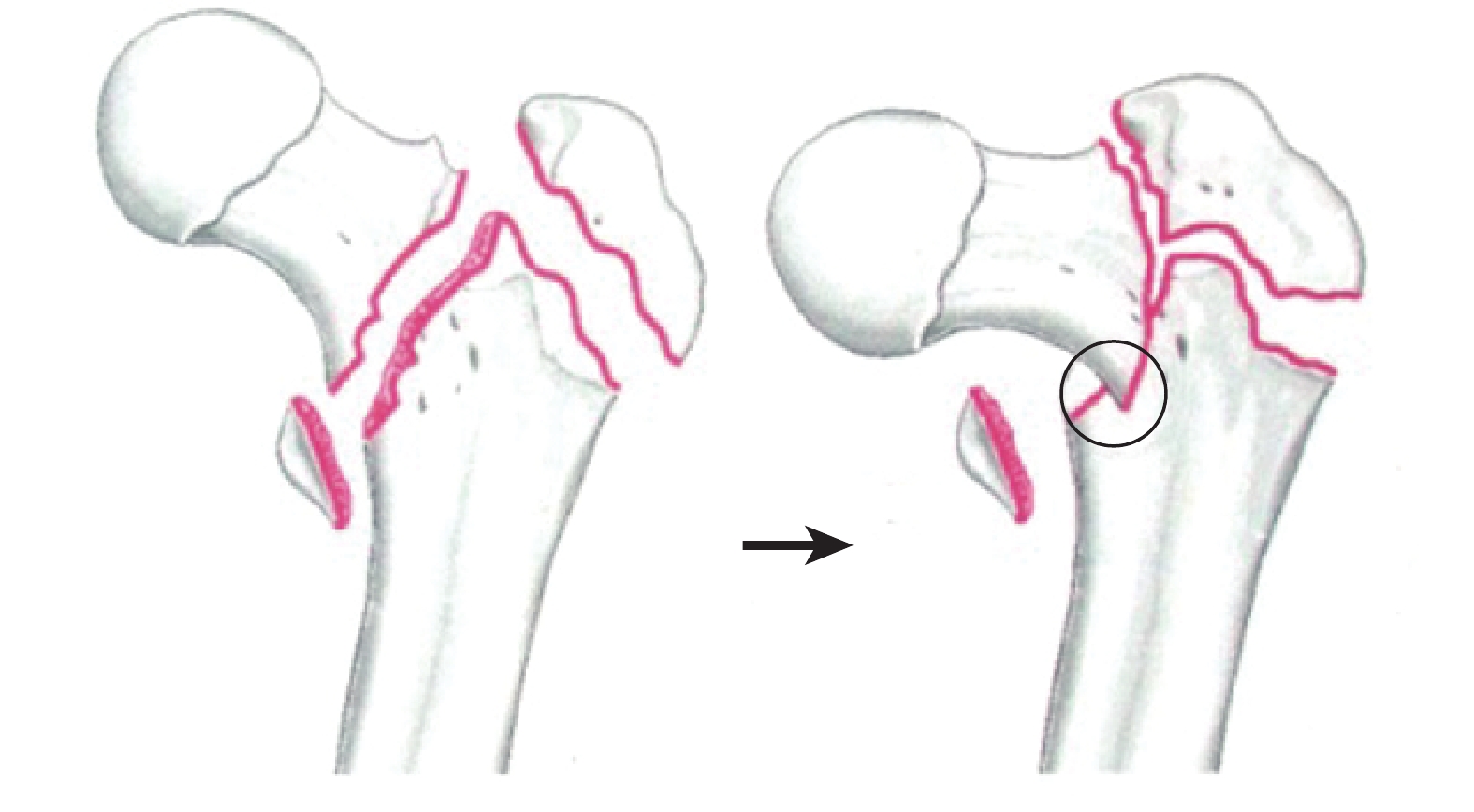

早年 Evans 和 Boyd 等使用 Capener-Neufeld 釘固定股骨轉子間骨折時,Evans[3]臨床觀察發現穩定型骨折(占 72%)手術成功率高,不穩定型骨折(占 28%)則有一定失敗率。此外其中有 6% 的不穩定型骨折同時涉及到大轉子(4 部分骨折),稱此類骨折為“粉碎性”。見圖 1。

圖1

Evans 分型第Ⅳ型(粉碎型),不穩定骨折累及大轉子

Figure1.

Evans classification type Ⅳ (comminuted fracture), unstable fracture involving greater trochanter

圖1

Evans 分型第Ⅳ型(粉碎型),不穩定骨折累及大轉子

Figure1.

Evans classification type Ⅳ (comminuted fracture), unstable fracture involving greater trochanter

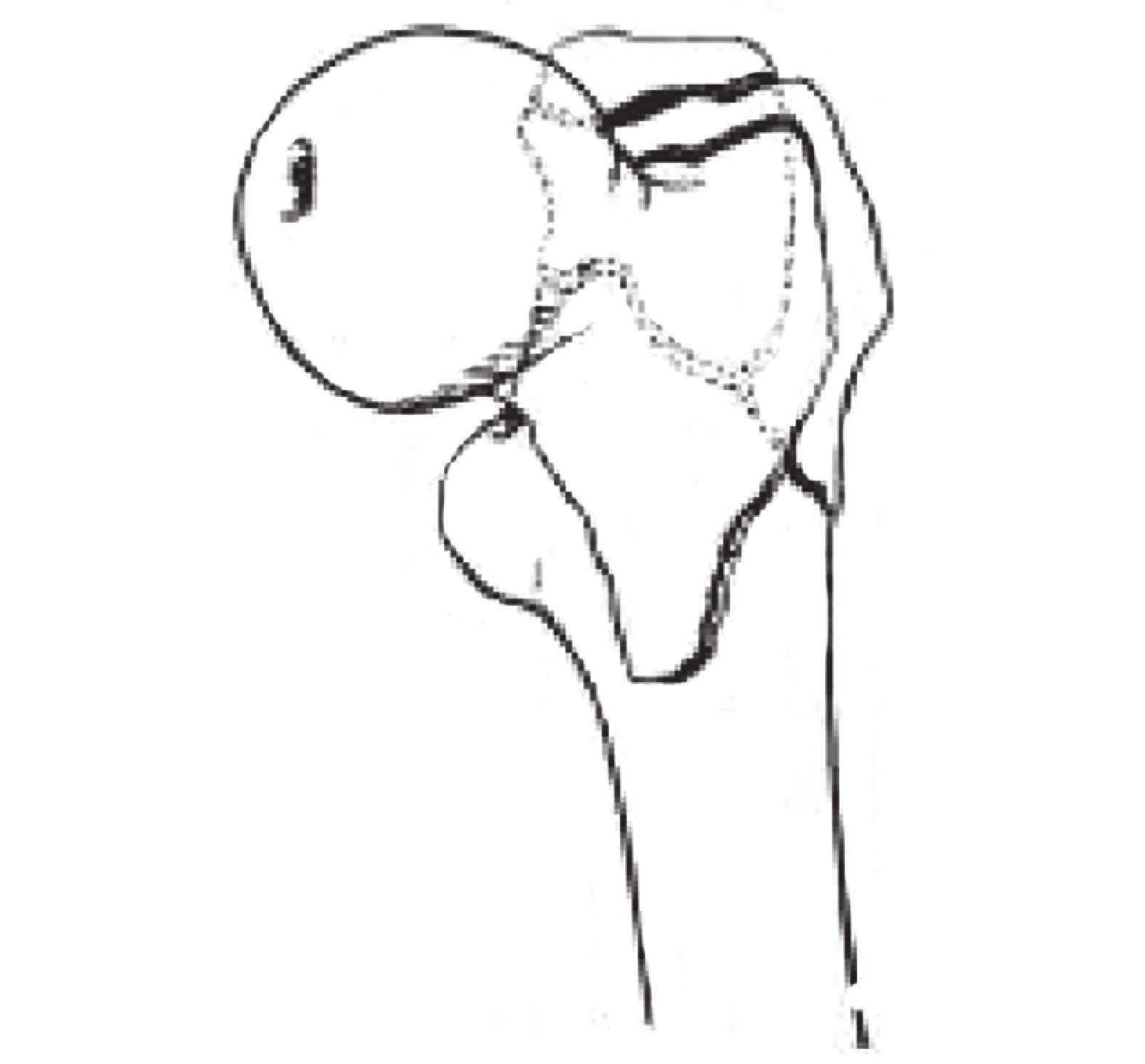

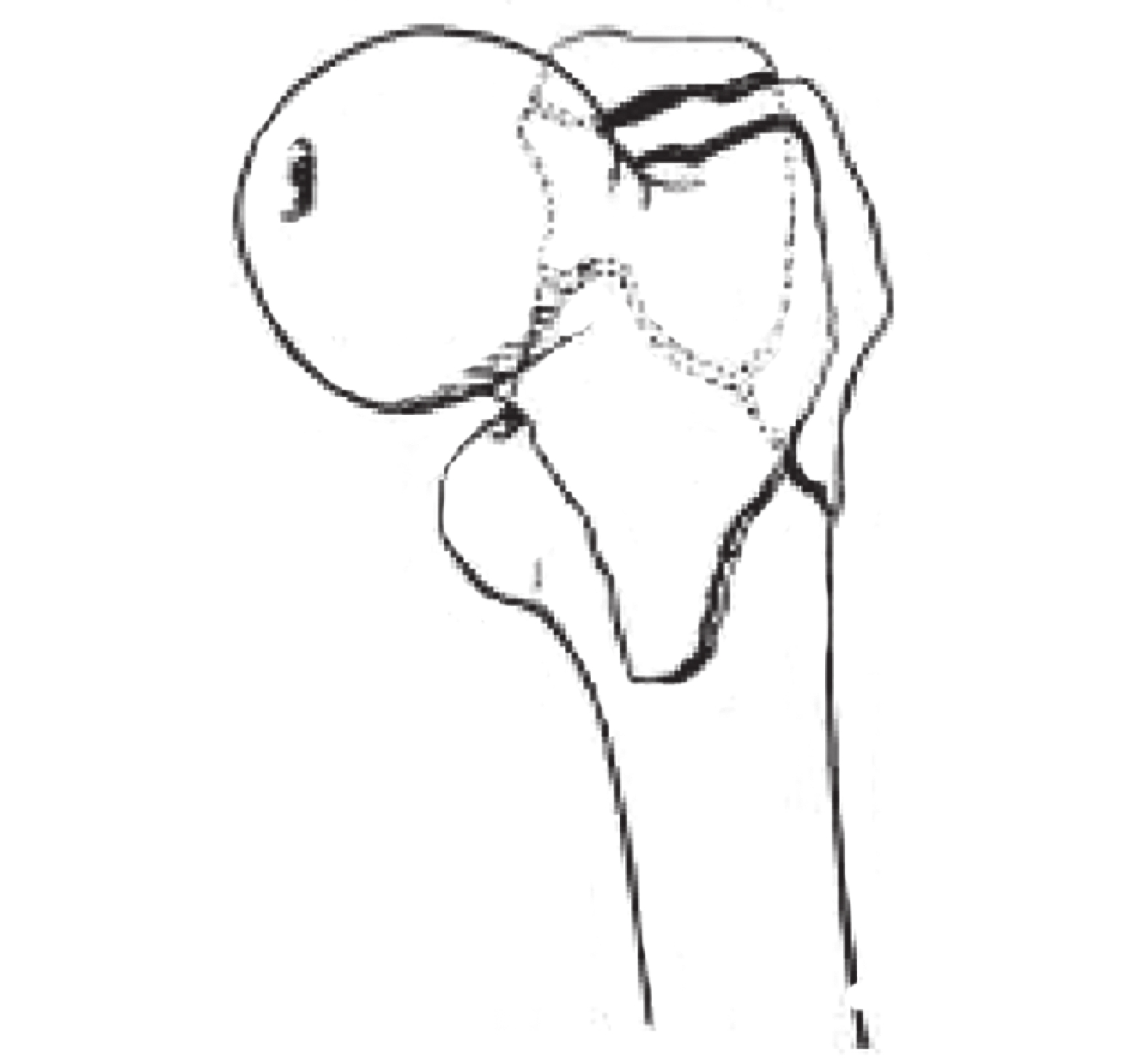

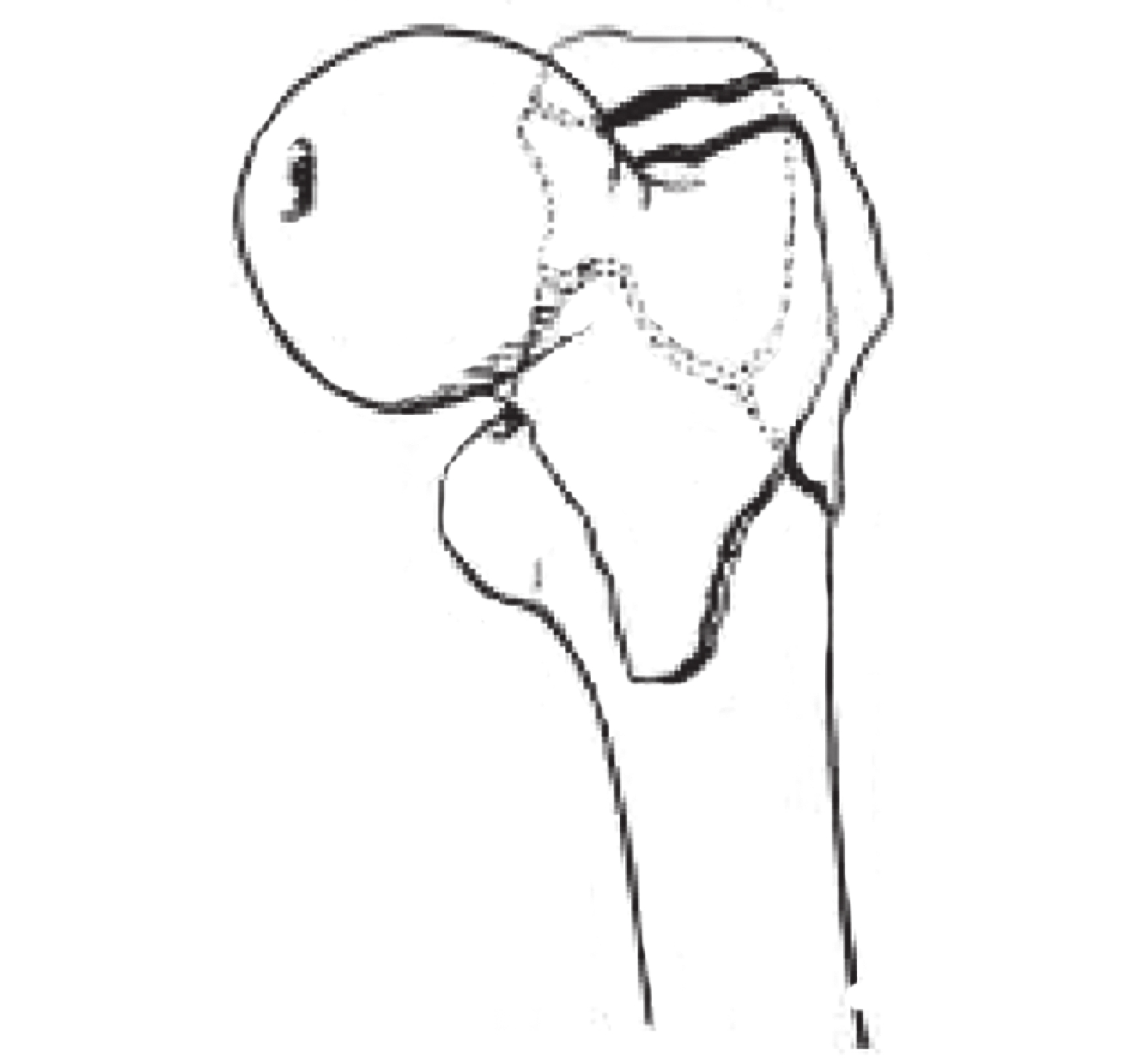

Boyd 等[4]將股骨轉子間骨折分為 4 型,Ⅰ型為穩定型骨折(29.3%),Ⅱ型(37%)、Ⅲ型(26.7%)、Ⅳ型(7%)為不穩定型骨折。其中Ⅱ型骨折涉及大轉子(圖 2),Ⅰ、Ⅱ型骨折若手術操作不當,術后有可能轉變為Ⅲ、Ⅳ型骨折(轉子下骨折),從而導致骨折處理困難,手術并發癥高。為防止術后骨折復位丟失,Boyd 等應用額外鋼板放置于股骨近端外側,類似大轉子固定鋼板,獲得了一定效果。

圖2

Boyd 分型Ⅱ型,骨折線累及大轉子

Figure2.

Boyd classification type Ⅱ, fracture line involving greater trochanter

圖2

Boyd 分型Ⅱ型,骨折線累及大轉子

Figure2.

Boyd classification type Ⅱ, fracture line involving greater trochanter

1975 年 Jensen 等[5]對 305 例股骨轉子間骨折使用 McLaughlin 釘板固定,發現大轉子骨折塊的后外側支撐和小轉子間骨折塊的前內側支撐非常重要,因此對 Evans 分型進行了改進,將此作為 3 部分骨折兩種分型的依據。同時研究發現其中 2 部分骨折屬于穩定型骨折,3、4 部分骨折為不穩定型骨折且術后并發癥較高。1980 年 Jensen[8]又總結了 234 例采用動力髖螺釘(dynamic hip screw,DHS)治療的股骨轉子間骨折患者,雖然相對于 McLaughlin 釘板的治療效果有所提高,但仍有部分骨折固定不盡如人意,3、4 部分骨折的手術并發癥仍然很高。

以上均是基于釘板系統固定股骨轉子間骨折而言,上世紀 80 年代開始研究者們研制了股骨轉子間骨折髓內固定系統。對比髓內與髓外固定系統與下肢機械軸的距離,前者力臂相對較短,并能夠阻擋股骨頭頸向外側滑移,替代部分轉子作用,但用于治療不穩定型股骨轉子間骨折仍有失敗病例。基于穩定性及選擇內植物的適應證,AO/OTA 在 1987 年推出其骨折分型系統,將 A2.2、A2.3、A3 型骨折確定為不穩定型骨折[6]。

不難看出,AO/OTA 分型確定 A2.2、A2.3 型為不穩定型股骨轉子間骨折,關注的是小轉子附近后內側骨塊及大轉子碎裂程度。而近年來,有學者開始關注術中或術后出現外側壁骨折時對骨折愈合和預后的影響及應對措施,特別是對于小轉子后內側骨折塊移位較大的 A2.2、A2.3 型不穩定型股骨轉子間骨折,外側壁的作用更受重視。

2 外側壁的文獻追溯

2.1 “外側壁”出現在文獻的大概時間

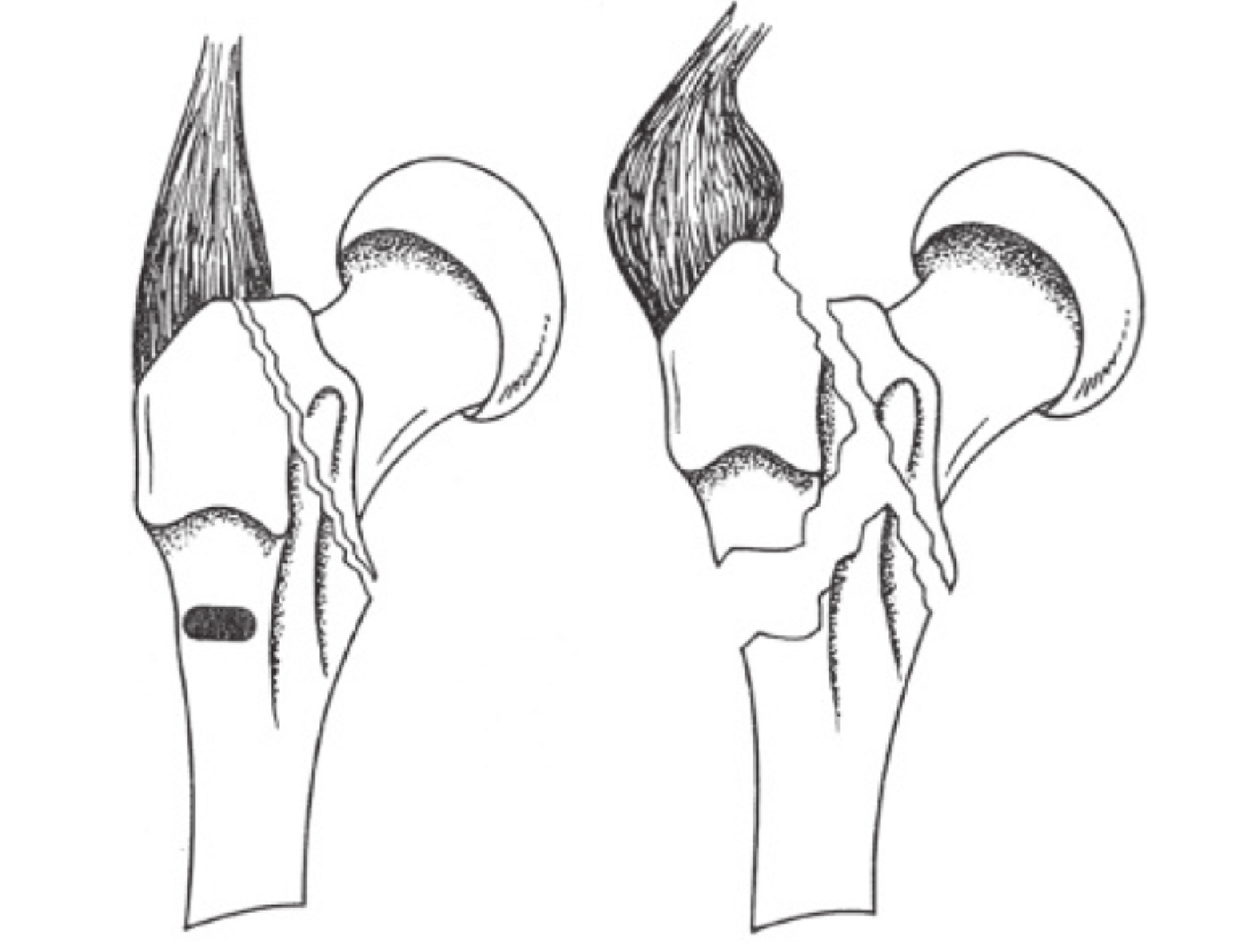

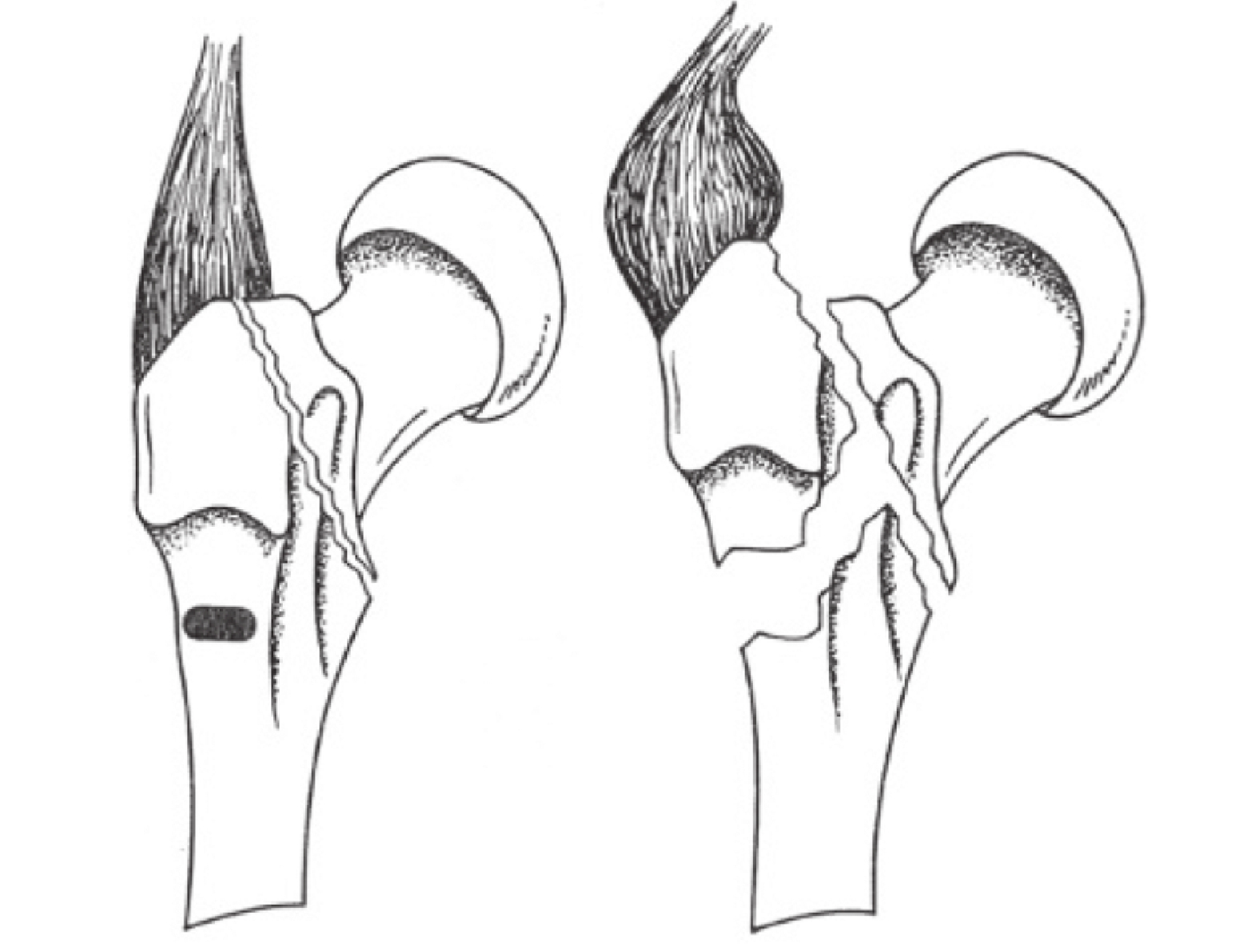

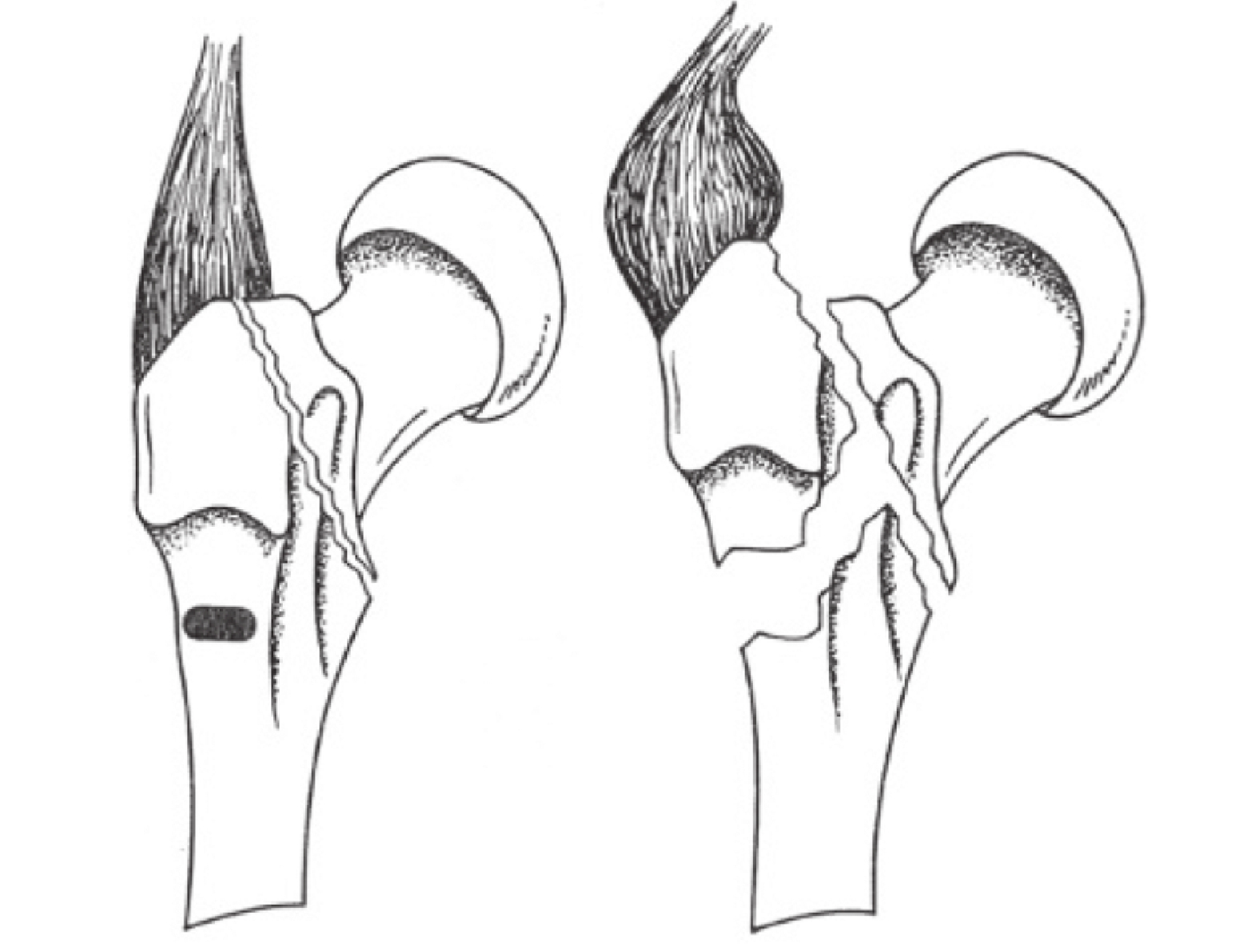

大多研究者認為“外側壁”的概念是由 Gotfried[9]于 2004 年率先提出,但從上述股骨轉子間骨折分類和手術過程描述中可以看出,1949 年 Boyd 等[4]即在其骨折分型中對大轉子外側部分予以關注,典型病例也有Ⅱ型骨折術中轉成Ⅲ型骨折的描述,然而未用“外側壁”一詞。1975 年 Jensen 等[5]的文獻中對此部分描述使用了“后外側支撐(posterolateral support)”的概念。直至 1991 年,德國美因茨大學的 Ritter 等[10]指出,股骨轉子間骨折在使用角鋼板固定時,打入股骨頭頸的刀片形成的骨洞是股骨外側皮質的薄弱點,常常會導致術中和術后出現大轉子骨折(圖 3);并使用“lateralen femurkortikalis(lateral femoral corticalis)”,即“外側股骨皮質”這一概念,相當于“外側壁”,但由于為德文文獻,并未得到廣泛關注。

圖3

Ritter 等(1991)描述的“外側股骨皮質”

Figure3.

The “lateral femoral corticalis” described by Ritter et al. (1991)

圖3

Ritter 等(1991)描述的“外側股骨皮質”

Figure3.

The “lateral femoral corticalis” described by Ritter et al. (1991)

2.2 Gotfried 提出“外側壁”的具體時間

Gotfried 等[11-12]早在 2000 年和 2002 年就介紹其設計的經皮加壓鋼板治療不穩定型股骨轉子間骨折,最大限度避免了外側壁損傷和防止后期出現骨折塊塌陷,并開始使用“外側壁(lateral wall)”來描述轉子區外側結構。隨后他又回顧分析了 24 例股骨轉子間骨折采用髓外系統固定后療效不滿意的患者資料,發現患者術后骨折塊塌陷與外側壁破裂有關,提示外側壁影響不穩定型股骨轉子間骨折療效,并于 2004 年以“轉子外側壁(lateral trochanteric wall)”為主題發表論文[9],進一步強調其重要性,使外側壁成為不穩定型股骨轉子間骨折另一關注焦點。

2.3 Gotfried “外側壁”的原意

2012 年 Gotfried 明確指出“股骨原本解剖結構并不存在外側壁”[13],而是不穩定型股骨轉子間骨折術中操作不當導致外側皮質骨折,是指 AO/OTA 分型中 A2.2 型與 A2.3 型骨折由于出現外側壁破裂,外側壁比較薄,髓內和髓外固定時需從此部分打入頭頸釘,而所用頭頸釘直徑較大,有可能術中操作不當造成此部分骨折,術中又未及時發現,術后攝片發現骨折由 A2 型轉為 A3 型。因此 Gotfried 認為這是醫源性損傷,故未對外側壁的界限作出具體描述。術前外側壁沒有骨折和術前外側壁已經存在骨折,二者截然不同,前者是 A2 型骨折,后者是 A3 型骨折,可能均屬不穩定型股骨轉子間骨折,但術前和術中重視程度及準備充分與否不同,則術后此部位骨折塊移位程度不同,康復時機不同。為此,Gotfried 強調指出[13],外側壁破裂的股骨轉子間骨折可稱為全轉子間骨折(pantrochanteric),屬醫源性手術并發癥,同時指出髓內和髓外固定手術均可出現外側壁醫源性骨折。

3 外側壁的作用

股骨轉子間骨折經典髓外固定是 DHS,DHS 通過滑動加壓原理使骨折面達到最大程度砥住,促進骨折愈合,減少內固定物承受的負荷。在髖部負重時,滑動螺釘會隨頭頸部骨塊向外側滑動,滑動位移直至外側壁阻擋住為止。如外側壁破裂,股骨近端頭頸骨折塊則得不到有效阻擋[14],導致遠端股骨干相對向內側移位、近端骨折塊向外側移位,骨折畸形愈合或不愈合,患者術后恢復時間延長。DHS 為偏心性固定,于骨折部位產生剪切力,導致骨折不愈合或延遲愈合,剪切分力亦可導致頭頸螺釘切出,有時需要進行二次手術。因此,Haidukewych[15]明確指出,當存在外側壁破裂時不應選用 DHS 固定。

股骨近端力學分布:正常應力分布為合力通過頸中心的偏下方,內側有較高的壓應力,外側有較高的張應力[16]。釘板結構的 DHS 手術固定位于股骨張力側,承受的折彎力大,用于不穩定型股骨轉子間骨折時,其抗壓應力主要由內固定物承擔,外側壁破裂后,易造成骨折處畸形或內固定失敗。髓內固定相比 DHS 力臂較短[17],且主釘本身力學上可彌補外側壁部分功能,因此,不穩定型股骨轉子間骨折多選擇髓內固定。Boopalan 等[18]報道使用股骨近端防旋髓內釘固定治療的 231 例 AO/OTA 31-A1 型和 31-A2 型股骨轉子間骨折患者,其中有 48 例術中發生外側壁破裂,發生率 21%,與 Palm 等[19]研究顯示使用 DHS 內固定時相當(21%),但二次手術率(5%)顯著低于 DHS 內固定(22%)。這是因為髓內釘較 DHS 更有生物力學上的優勢,髓內釘固定能夠代替外側壁起到外側支撐和抗張力作用,從而防止股骨近端骨折塊滑動及遠端股骨干向內側移位,降低了二次手術概率。

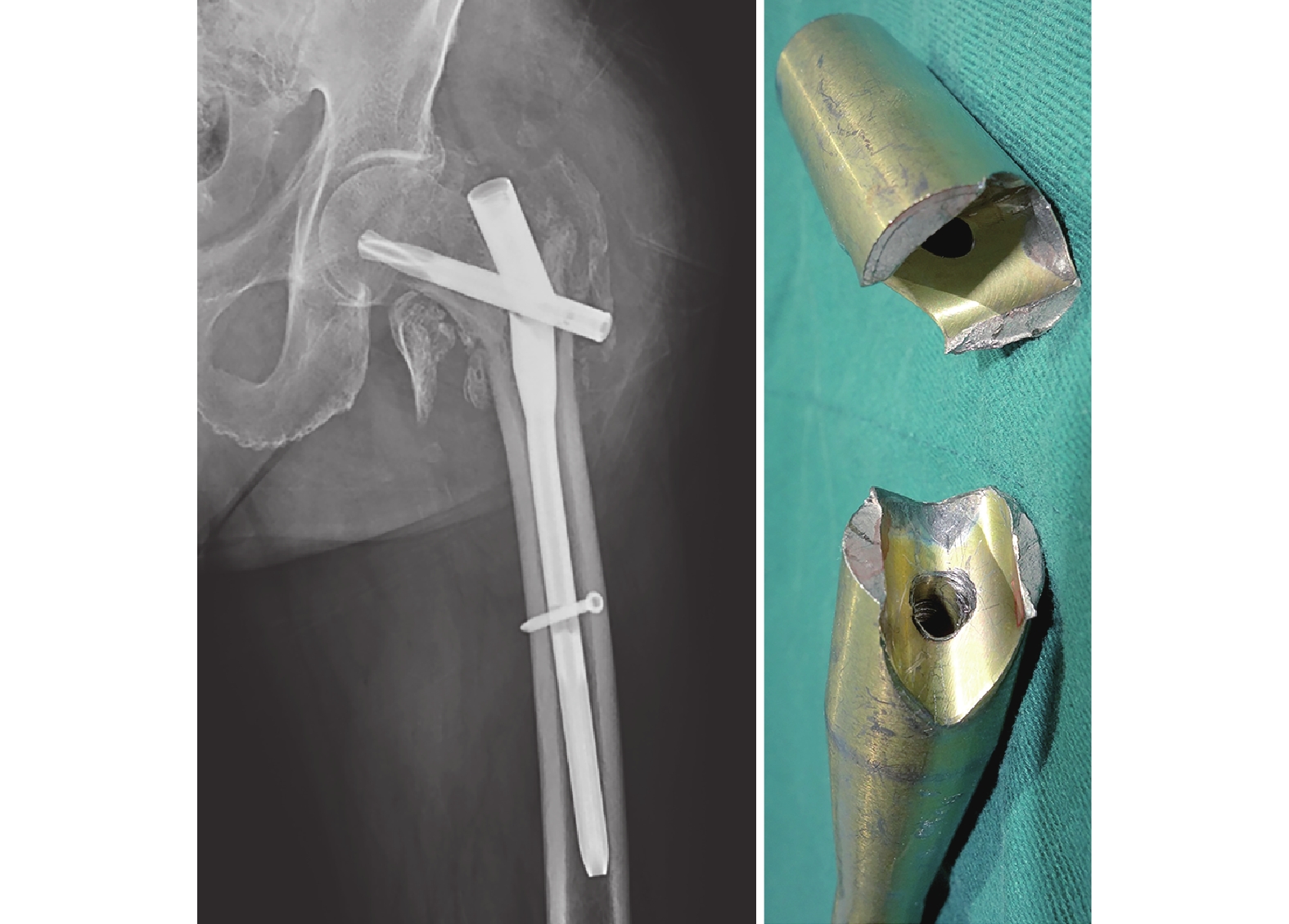

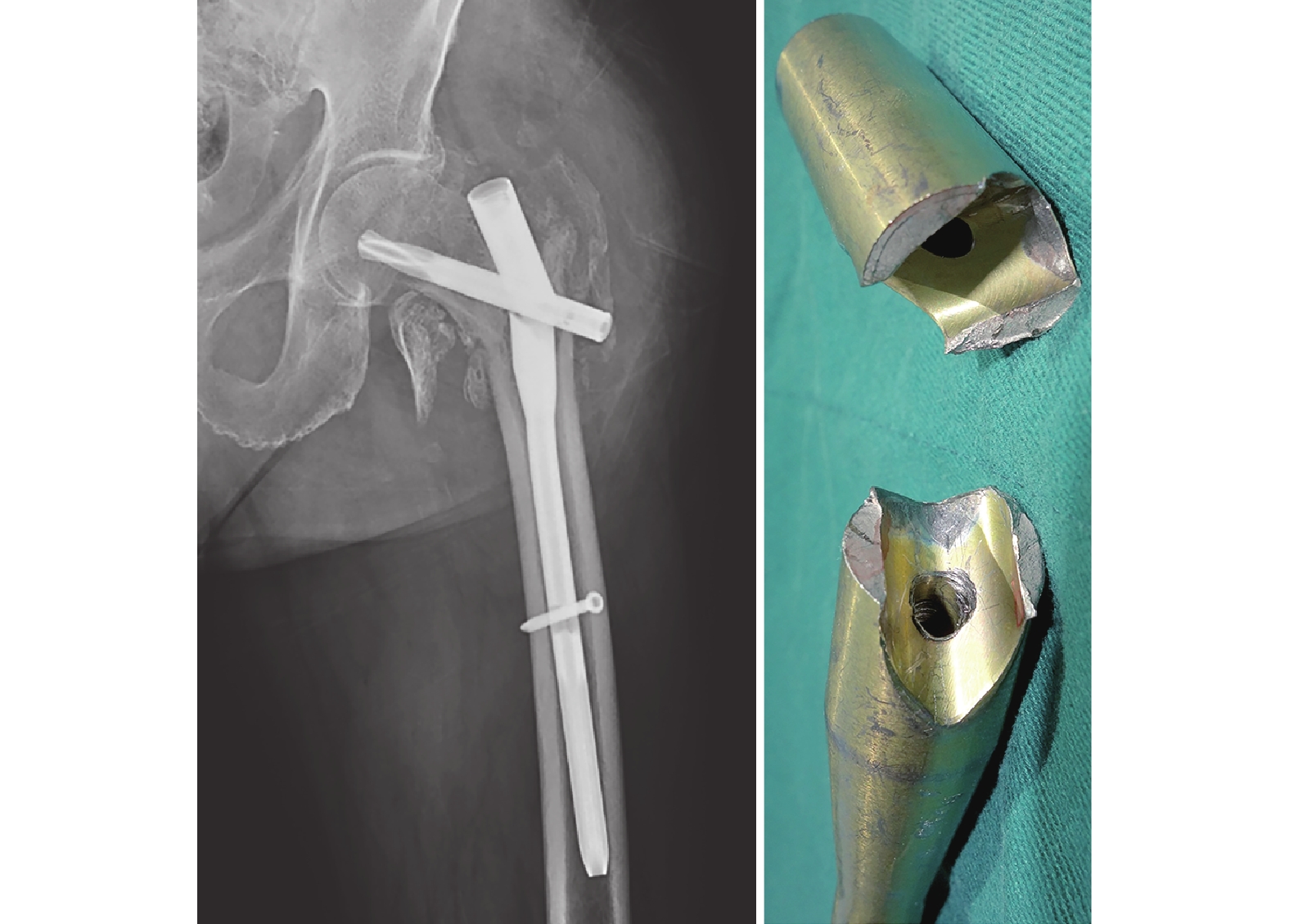

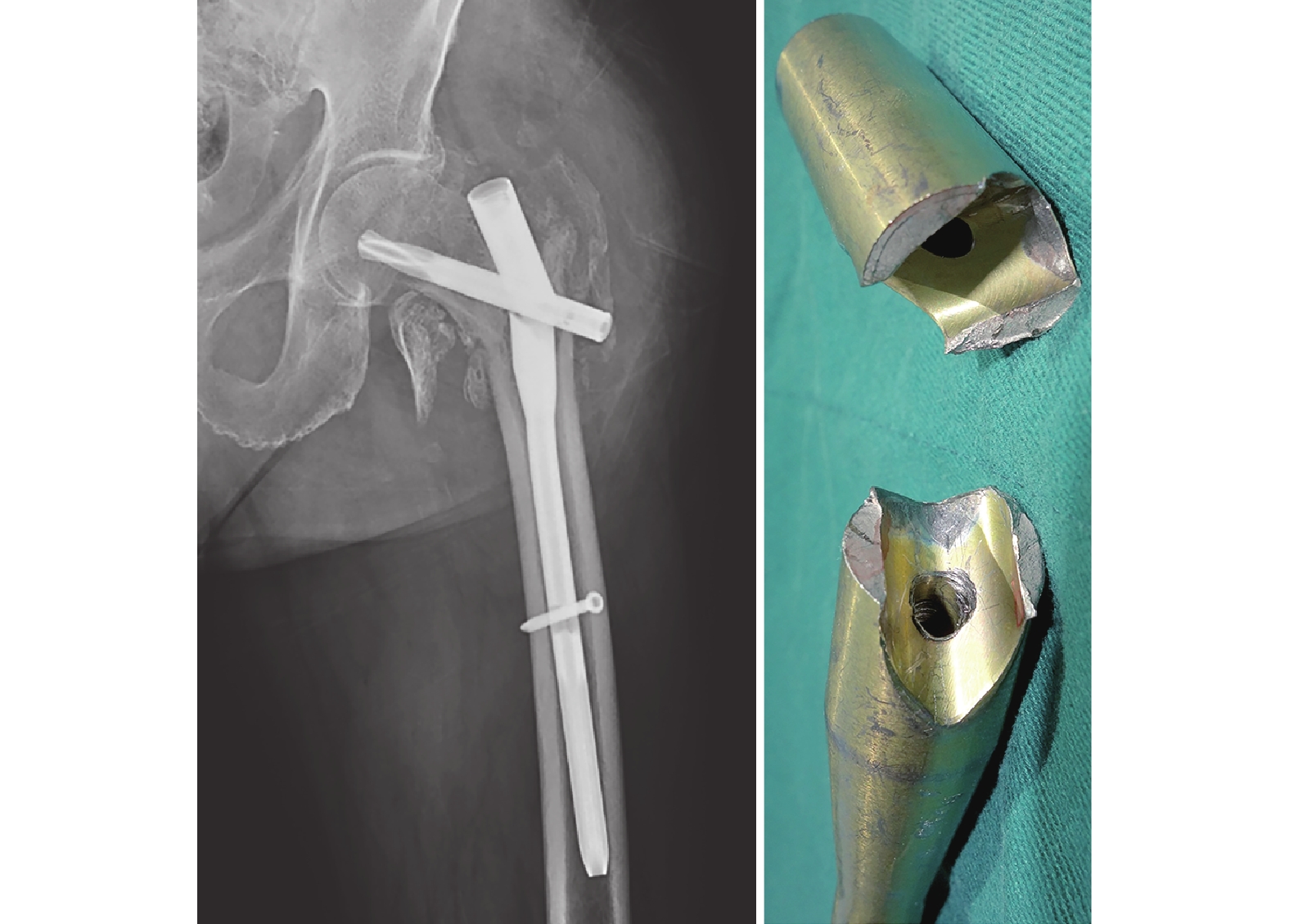

外側壁周圍有諸多肌肉附著,如臀中肌、臀小肌、股外側肌等,血供豐富,由于肌肉牽拉骨折移位不同。小轉子由于有髂腰肌附著,骨折后常有明顯移位,移位較大對該部位骨折愈合有影響。當外側壁骨折和小轉子附近后內側骨折塊有較大移位時,無論髓內還是髓外固定,早期股骨頭頸部分力均負擔在內植物上,骨折愈合期間往復微動可導致疲勞斷裂,從手術失敗患者取出的內植物觀察,負重磨損部分均為內下和外上兩處(圖 4),其內上和外下部分無此表現,預示內植物承受較強的內翻應力。不穩定型股骨轉子間骨折小轉子后內側骨塊移位較大或不愈合時,完整的外側壁可在對抗內固定內翻效應中扮演極其重要的角色,類似于塔吊的“配重”。而外側壁損傷時由于其血供豐富,骨折移位不大時很容易愈合,從而提供良好的抗張力特性,減少后內側骨折塊的應力和微動,對后內側骨折愈合有益。反之,如小轉子后內側骨塊移位較小,短時間愈合后能夠提供壓力側支撐,即使外側壁有較大移位,內植物失效可能性也極低。此時髓內釘外側結構彌補了部分抗張力特性,另一部分抗張力由闊筋膜張肌等承擔。但由于股骨近端外側解剖結構改變,患者有可能出現臀肌步態。因此,對于不穩定型股骨轉子間骨折,小轉子后內側骨折塊移位較大時,需格外關注外側壁。

圖4

髓內釘斷裂的 X 線片和實物圖

Figure4.

X-ray film and physical image of intramedullary nail breakage

圖4

髓內釘斷裂的 X 線片和實物圖

Figure4.

X-ray film and physical image of intramedullary nail breakage

4 外側壁輔助檢查與評估

嚴格意義上外側壁骨折是針對 AO/OTA 分型中 A2.2 型和 A2.3 型股骨轉子間骨折,在術中或術后出現,屬于醫源性損傷;而術前如存在外側壁骨折,特別是外側壁橫斷骨折,應歸為 A3 型轉子下骨折。X 線片上有時不易發現此部位術前是否存在骨折,尤其是冠狀面骨折,需輔助 CT 及三維重建檢查。評估的目的是便于選擇合適的內植物,并提醒術者注意操作避免出現外側壁骨折,另外對骨折預后判斷也有一定意義。2013 年 Hsu 等[20]通過對 208 例使用 DHS 治療的股骨轉子間骨折患者(AO/OTA 31-A1 型 97 例,31-A2 型 111 例)進行回顧性分析,發現 A1 型骨折有 3 例術后出現外側壁破裂,A2 型骨折有 39 例出現外側壁破裂。

5 外側壁的保護

使用 DHS 治療股骨轉子間骨折時發生醫源性外側壁破裂風險較高,其原因主要是寬大的擴孔器對外側皮質造成破壞所致[21]。Gérard 等[22]通過尸體研究發現,DHS 頭頸螺釘擴孔時,長寬形開口較圓形開口更易出現外側壁骨折。因此在使用 DHS 治療股骨轉子間骨折時應盡量細心操作,特別是外側壁薄弱型的股骨轉子間骨折,要盡量精準確定頭頸釘導針位置,并減少進針次數和避免橫向擺動。因此,在治療不穩定的 AO/OTA 31-A2.2、A2.3 及 A3 型股骨轉子間骨折時,應多使用髓內釘導向器角度固定,一定程度上可避免 DHS 導針與套筒不平行的問題,另外髓內釘近端有限制頭頸骨塊外移的作用。同時,近年研究發現[23],使用髓內釘固定股骨轉子間骨折,采用股骨距-尖頂距預測頭釘切出的風險比正常的尖頂距更為準確,因此可以將植入頭釘鉆孔的位置盡可能偏向遠端,增加鉆孔與骨折線的距離,從而減少外側壁骨折的風險。

Hardy 等[24]認為髓內釘具有一定外側壁作用,相較于髓外固定可明顯減少拉力螺釘的后退和頭頸骨塊的外移。Kim 等[25]對 44 例采用髓內釘固定的 AO/OTA 31-A3 型股骨轉子間骨折患者進行觀察,發現骨折的外側壁不需要任何處理,在髓內釘植入后可自行復位并愈合,作者認為是由于股骨短縮畸形恢復后,股外側肌張力恢復,張力作用下如同“關門”一樣將外側壁推擠復位。雖然髓內釘可以替代部分外側壁的功能,但更多研究[26-27]認為外側壁破裂后將影響髓內釘的抗內翻穩定性,從而影響骨折愈合。目前對于是否一期重建外側壁仍存在爭議。我們認為 AO/OTA A2.2 型與 A2.3 型股骨轉子間骨折需要嚴密關注小轉子后內側骨塊,此部分移位不大,有愈合可能則不必復位固定外側壁;此部分移位較大或隨訪過程中持續移位,有不愈合可能時,應及時復位、固定或重建外側壁。外側壁循環豐富,周圍重要神經、血管結構少,相比后內側結構均更容易固定與重建。隨訪過程中判定后內側愈合情況有時不能僅憑 X 線片,需要 CT 檢查確定愈合進程;后內側愈合前應避免過早或完全負重活動。因此,對于外側壁骨折風險高的不穩定型股骨轉子間骨折的治療,首選髓內固定,外側壁出現骨折時需密切隨訪和個性化治療。

6 外側壁危險性判斷

2018 版 AO/OTA 分型將外側壁的厚度作為股骨轉子間骨折 A1 型和 A2 型的分型依據,其中外側壁厚度的測量是基于 Hsu 等[20]提出的方法:在前后位 X 線片上,以大轉子無名結節下方 3 cm 處作為參考點,通過此點和股骨干軸線(骨皮質中線)成 135° 角向股骨轉子間骨折線作 1 條直線,此時測量到的骨折線和股骨外側皮質之間的距離即為外側壁厚度。這種方法雖然簡便易測,但仍存在一些問題未闡明:① 如何攝前后位 X 線片。作者并未描述拍攝前后位 X 線片時股骨的位置,測量結果會因股骨旋轉角度不同而存在較大差異。可選擇 Khurana 等[28]描述的牽引-內旋拍攝法作為標準化攝片方法,即在牽引 10~15 kg 后內旋大腿至髕骨朝上時攝片。Tornetta 等[29]認為該方法對評估股骨轉子間骨折外側壁有幫助,可以比較精確測量轉子下 3 cm 的 20.5 mm 界值。② 無名結節如何定位。Kielbasinski Podlaszewska 等[30]曾詳細描述股骨無名結節與直接前入路髖關節置換的關系,但該無名結節位于大轉子前方,與 Hsu 等的描述不符,此時應采用 Siebenrock 等[31]描述的股骨近端截骨術相關的無名結節,Apivatthakakul[32]認為其與股外側肌嵴為同一部位。③ 外側壁厚度與外側壁完整性的關系。Hsu 等僅通過前后位 X 線片測量外側壁厚度來評價外側壁的強度,具有一定局限性,因為外側壁區域經常存在冠狀位骨折線,而冠狀位骨折線的位置和外側壁的強度密切相關。但 Sun 等[33]指出,通過 X 線片測量的外側壁厚度可能包含股骨前后皮質,精確的厚度應通過 CT 測量。Cho 等[34]對 156 例股骨轉子間骨折患者采用 CT 三維重建進行形態學研究,發現 88.4% 患者存在冠狀位骨折線;對于 2018 版 AO/OTA 31-A1 型骨折[35],可能在前后位 X 線片測量外側壁厚度>20.5 mm,但從側位 CT 三維重建觀察冠狀位骨折線已經累及大部分外側壁,對判斷外側壁的強度會產生假象。因此術前對于外側壁完整性和強度的判斷,不僅只是觀察是否存在外側壁原發骨折,更需通過 X 線片和 CT 三維重建測量外側壁厚度,進一步判斷外側壁的薄弱狀態,這對于指導手術具有更重要的意義。

7 總結與展望

外側壁是股骨近端轉子區的外側皮質,通常是向股骨頭植入內固定器械的部位,其范圍涉及到高度、寬度、厚度、冠狀面骨折線、生物力學強度和軟組織外側壁等。外側壁的完整性對于維持股骨轉子間骨折的穩定性、對抗頭頸骨塊外移以及髓內釘的內翻應力,都具有重要作用。對髖關節外展肌力而言,外側壁是其止點向遠側的延伸,對恢復外展肌力有一定作用。但目前對于外側壁損傷的分類、薄弱狀態的判斷以及外側壁骨折治療等方面,均未形成統一認識。其中外側壁薄弱狀態的預判對于股骨轉子間骨折的治療尤為重要,制訂完善的手術方案可以盡量避免醫源性外側壁骨折的發生,也可在出現醫源性外側壁骨折時有相應措施。目前 AO/OTA 分型中描述的外側壁厚度的測量,仍是判斷外側壁是否薄弱的主要方法,但冠狀位骨折線對外側壁強度的影響仍應引起廣大創傷骨科醫生的足夠重視。我們認為 2018 版股骨轉子間骨折 AO/OTA 分型中暫缺的 31-A2.1 型骨折,有極大可能為外側壁冠狀位骨折線的描述。髓內釘目前仍是治療不穩定型股骨轉子間骨折的金標準,但對于外側壁破裂是否重建、如何重建依然存在爭議。但不論如何,骨科醫生在診治股骨轉子間骨折時都應充分評估外側壁的狀態,注意術中操作,從而保護外側壁,避免并發癥的發生,進一步提高手術療效。

作者貢獻:吳克儉負責文章撰寫、圖表繪制;湯俊君負責文獻檢索。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

步入老齡化社會后,骨質疏松所致股骨轉子間骨折發生率逐年攀升[1],盡早手術、防止臥床并發癥早已是共識,國內許多醫院對此類骨折開辟了“綠色通道”,股骨轉子間骨折療效有了顯著提升[2]。但仍有尚待解決的問題,如手術后復位丟失、頭髓釘切出、內固定失敗或斷裂等并發癥,患者術后功能和療效尚有待提高。研究發現,部分并發癥與股骨轉子間“外側壁”醫源性損傷有關,外側壁對不穩定型股骨轉子間骨折的術后穩定意義重大。目前對外側壁的理解不夠全面,沒有形成統一認識。本文通過文獻回顧,并結合臨床對外側壁在股骨轉子間骨折治療中的作用作一闡述,以期拋磚引玉。

1 “外側壁”與股骨轉子間骨折分型

“外側壁”涉及的是不穩定型股骨轉子間骨折。股骨轉子間骨折劃分為“穩定”和“不穩定”,是基于復位后頭頸骨塊與股骨干是否有力學接觸,不穩定型股骨轉子間骨折均至少伴有內后側小轉子骨折。穩定型股骨轉子間骨折術后效果好,不穩定型股骨轉子間骨折手術并發癥高。比較有代表性的經典分型有:Evans 分型(英國,1949 年[3])、Boyd 分型(美國,1949 年[4])、Jensen 分型(丹麥,1975 年[5])、國際內固定研究協會/美國骨創傷協會(AO/OTA)分型(法文版 1987 年[6],英文版 1990 年[7])。

早年 Evans 和 Boyd 等使用 Capener-Neufeld 釘固定股骨轉子間骨折時,Evans[3]臨床觀察發現穩定型骨折(占 72%)手術成功率高,不穩定型骨折(占 28%)則有一定失敗率。此外其中有 6% 的不穩定型骨折同時涉及到大轉子(4 部分骨折),稱此類骨折為“粉碎性”。見圖 1。

圖1

Evans 分型第Ⅳ型(粉碎型),不穩定骨折累及大轉子

Figure1.

Evans classification type Ⅳ (comminuted fracture), unstable fracture involving greater trochanter

圖1

Evans 分型第Ⅳ型(粉碎型),不穩定骨折累及大轉子

Figure1.

Evans classification type Ⅳ (comminuted fracture), unstable fracture involving greater trochanter

Boyd 等[4]將股骨轉子間骨折分為 4 型,Ⅰ型為穩定型骨折(29.3%),Ⅱ型(37%)、Ⅲ型(26.7%)、Ⅳ型(7%)為不穩定型骨折。其中Ⅱ型骨折涉及大轉子(圖 2),Ⅰ、Ⅱ型骨折若手術操作不當,術后有可能轉變為Ⅲ、Ⅳ型骨折(轉子下骨折),從而導致骨折處理困難,手術并發癥高。為防止術后骨折復位丟失,Boyd 等應用額外鋼板放置于股骨近端外側,類似大轉子固定鋼板,獲得了一定效果。

圖2

Boyd 分型Ⅱ型,骨折線累及大轉子

Figure2.

Boyd classification type Ⅱ, fracture line involving greater trochanter

圖2

Boyd 分型Ⅱ型,骨折線累及大轉子

Figure2.

Boyd classification type Ⅱ, fracture line involving greater trochanter

1975 年 Jensen 等[5]對 305 例股骨轉子間骨折使用 McLaughlin 釘板固定,發現大轉子骨折塊的后外側支撐和小轉子間骨折塊的前內側支撐非常重要,因此對 Evans 分型進行了改進,將此作為 3 部分骨折兩種分型的依據。同時研究發現其中 2 部分骨折屬于穩定型骨折,3、4 部分骨折為不穩定型骨折且術后并發癥較高。1980 年 Jensen[8]又總結了 234 例采用動力髖螺釘(dynamic hip screw,DHS)治療的股骨轉子間骨折患者,雖然相對于 McLaughlin 釘板的治療效果有所提高,但仍有部分骨折固定不盡如人意,3、4 部分骨折的手術并發癥仍然很高。

以上均是基于釘板系統固定股骨轉子間骨折而言,上世紀 80 年代開始研究者們研制了股骨轉子間骨折髓內固定系統。對比髓內與髓外固定系統與下肢機械軸的距離,前者力臂相對較短,并能夠阻擋股骨頭頸向外側滑移,替代部分轉子作用,但用于治療不穩定型股骨轉子間骨折仍有失敗病例。基于穩定性及選擇內植物的適應證,AO/OTA 在 1987 年推出其骨折分型系統,將 A2.2、A2.3、A3 型骨折確定為不穩定型骨折[6]。

不難看出,AO/OTA 分型確定 A2.2、A2.3 型為不穩定型股骨轉子間骨折,關注的是小轉子附近后內側骨塊及大轉子碎裂程度。而近年來,有學者開始關注術中或術后出現外側壁骨折時對骨折愈合和預后的影響及應對措施,特別是對于小轉子后內側骨折塊移位較大的 A2.2、A2.3 型不穩定型股骨轉子間骨折,外側壁的作用更受重視。

2 外側壁的文獻追溯

2.1 “外側壁”出現在文獻的大概時間

大多研究者認為“外側壁”的概念是由 Gotfried[9]于 2004 年率先提出,但從上述股骨轉子間骨折分類和手術過程描述中可以看出,1949 年 Boyd 等[4]即在其骨折分型中對大轉子外側部分予以關注,典型病例也有Ⅱ型骨折術中轉成Ⅲ型骨折的描述,然而未用“外側壁”一詞。1975 年 Jensen 等[5]的文獻中對此部分描述使用了“后外側支撐(posterolateral support)”的概念。直至 1991 年,德國美因茨大學的 Ritter 等[10]指出,股骨轉子間骨折在使用角鋼板固定時,打入股骨頭頸的刀片形成的骨洞是股骨外側皮質的薄弱點,常常會導致術中和術后出現大轉子骨折(圖 3);并使用“lateralen femurkortikalis(lateral femoral corticalis)”,即“外側股骨皮質”這一概念,相當于“外側壁”,但由于為德文文獻,并未得到廣泛關注。

圖3

Ritter 等(1991)描述的“外側股骨皮質”

Figure3.

The “lateral femoral corticalis” described by Ritter et al. (1991)

圖3

Ritter 等(1991)描述的“外側股骨皮質”

Figure3.

The “lateral femoral corticalis” described by Ritter et al. (1991)

2.2 Gotfried 提出“外側壁”的具體時間

Gotfried 等[11-12]早在 2000 年和 2002 年就介紹其設計的經皮加壓鋼板治療不穩定型股骨轉子間骨折,最大限度避免了外側壁損傷和防止后期出現骨折塊塌陷,并開始使用“外側壁(lateral wall)”來描述轉子區外側結構。隨后他又回顧分析了 24 例股骨轉子間骨折采用髓外系統固定后療效不滿意的患者資料,發現患者術后骨折塊塌陷與外側壁破裂有關,提示外側壁影響不穩定型股骨轉子間骨折療效,并于 2004 年以“轉子外側壁(lateral trochanteric wall)”為主題發表論文[9],進一步強調其重要性,使外側壁成為不穩定型股骨轉子間骨折另一關注焦點。

2.3 Gotfried “外側壁”的原意

2012 年 Gotfried 明確指出“股骨原本解剖結構并不存在外側壁”[13],而是不穩定型股骨轉子間骨折術中操作不當導致外側皮質骨折,是指 AO/OTA 分型中 A2.2 型與 A2.3 型骨折由于出現外側壁破裂,外側壁比較薄,髓內和髓外固定時需從此部分打入頭頸釘,而所用頭頸釘直徑較大,有可能術中操作不當造成此部分骨折,術中又未及時發現,術后攝片發現骨折由 A2 型轉為 A3 型。因此 Gotfried 認為這是醫源性損傷,故未對外側壁的界限作出具體描述。術前外側壁沒有骨折和術前外側壁已經存在骨折,二者截然不同,前者是 A2 型骨折,后者是 A3 型骨折,可能均屬不穩定型股骨轉子間骨折,但術前和術中重視程度及準備充分與否不同,則術后此部位骨折塊移位程度不同,康復時機不同。為此,Gotfried 強調指出[13],外側壁破裂的股骨轉子間骨折可稱為全轉子間骨折(pantrochanteric),屬醫源性手術并發癥,同時指出髓內和髓外固定手術均可出現外側壁醫源性骨折。

3 外側壁的作用

股骨轉子間骨折經典髓外固定是 DHS,DHS 通過滑動加壓原理使骨折面達到最大程度砥住,促進骨折愈合,減少內固定物承受的負荷。在髖部負重時,滑動螺釘會隨頭頸部骨塊向外側滑動,滑動位移直至外側壁阻擋住為止。如外側壁破裂,股骨近端頭頸骨折塊則得不到有效阻擋[14],導致遠端股骨干相對向內側移位、近端骨折塊向外側移位,骨折畸形愈合或不愈合,患者術后恢復時間延長。DHS 為偏心性固定,于骨折部位產生剪切力,導致骨折不愈合或延遲愈合,剪切分力亦可導致頭頸螺釘切出,有時需要進行二次手術。因此,Haidukewych[15]明確指出,當存在外側壁破裂時不應選用 DHS 固定。

股骨近端力學分布:正常應力分布為合力通過頸中心的偏下方,內側有較高的壓應力,外側有較高的張應力[16]。釘板結構的 DHS 手術固定位于股骨張力側,承受的折彎力大,用于不穩定型股骨轉子間骨折時,其抗壓應力主要由內固定物承擔,外側壁破裂后,易造成骨折處畸形或內固定失敗。髓內固定相比 DHS 力臂較短[17],且主釘本身力學上可彌補外側壁部分功能,因此,不穩定型股骨轉子間骨折多選擇髓內固定。Boopalan 等[18]報道使用股骨近端防旋髓內釘固定治療的 231 例 AO/OTA 31-A1 型和 31-A2 型股骨轉子間骨折患者,其中有 48 例術中發生外側壁破裂,發生率 21%,與 Palm 等[19]研究顯示使用 DHS 內固定時相當(21%),但二次手術率(5%)顯著低于 DHS 內固定(22%)。這是因為髓內釘較 DHS 更有生物力學上的優勢,髓內釘固定能夠代替外側壁起到外側支撐和抗張力作用,從而防止股骨近端骨折塊滑動及遠端股骨干向內側移位,降低了二次手術概率。

外側壁周圍有諸多肌肉附著,如臀中肌、臀小肌、股外側肌等,血供豐富,由于肌肉牽拉骨折移位不同。小轉子由于有髂腰肌附著,骨折后常有明顯移位,移位較大對該部位骨折愈合有影響。當外側壁骨折和小轉子附近后內側骨折塊有較大移位時,無論髓內還是髓外固定,早期股骨頭頸部分力均負擔在內植物上,骨折愈合期間往復微動可導致疲勞斷裂,從手術失敗患者取出的內植物觀察,負重磨損部分均為內下和外上兩處(圖 4),其內上和外下部分無此表現,預示內植物承受較強的內翻應力。不穩定型股骨轉子間骨折小轉子后內側骨塊移位較大或不愈合時,完整的外側壁可在對抗內固定內翻效應中扮演極其重要的角色,類似于塔吊的“配重”。而外側壁損傷時由于其血供豐富,骨折移位不大時很容易愈合,從而提供良好的抗張力特性,減少后內側骨折塊的應力和微動,對后內側骨折愈合有益。反之,如小轉子后內側骨塊移位較小,短時間愈合后能夠提供壓力側支撐,即使外側壁有較大移位,內植物失效可能性也極低。此時髓內釘外側結構彌補了部分抗張力特性,另一部分抗張力由闊筋膜張肌等承擔。但由于股骨近端外側解剖結構改變,患者有可能出現臀肌步態。因此,對于不穩定型股骨轉子間骨折,小轉子后內側骨折塊移位較大時,需格外關注外側壁。

圖4

髓內釘斷裂的 X 線片和實物圖

Figure4.

X-ray film and physical image of intramedullary nail breakage

圖4

髓內釘斷裂的 X 線片和實物圖

Figure4.

X-ray film and physical image of intramedullary nail breakage

4 外側壁輔助檢查與評估

嚴格意義上外側壁骨折是針對 AO/OTA 分型中 A2.2 型和 A2.3 型股骨轉子間骨折,在術中或術后出現,屬于醫源性損傷;而術前如存在外側壁骨折,特別是外側壁橫斷骨折,應歸為 A3 型轉子下骨折。X 線片上有時不易發現此部位術前是否存在骨折,尤其是冠狀面骨折,需輔助 CT 及三維重建檢查。評估的目的是便于選擇合適的內植物,并提醒術者注意操作避免出現外側壁骨折,另外對骨折預后判斷也有一定意義。2013 年 Hsu 等[20]通過對 208 例使用 DHS 治療的股骨轉子間骨折患者(AO/OTA 31-A1 型 97 例,31-A2 型 111 例)進行回顧性分析,發現 A1 型骨折有 3 例術后出現外側壁破裂,A2 型骨折有 39 例出現外側壁破裂。

5 外側壁的保護

使用 DHS 治療股骨轉子間骨折時發生醫源性外側壁破裂風險較高,其原因主要是寬大的擴孔器對外側皮質造成破壞所致[21]。Gérard 等[22]通過尸體研究發現,DHS 頭頸螺釘擴孔時,長寬形開口較圓形開口更易出現外側壁骨折。因此在使用 DHS 治療股骨轉子間骨折時應盡量細心操作,特別是外側壁薄弱型的股骨轉子間骨折,要盡量精準確定頭頸釘導針位置,并減少進針次數和避免橫向擺動。因此,在治療不穩定的 AO/OTA 31-A2.2、A2.3 及 A3 型股骨轉子間骨折時,應多使用髓內釘導向器角度固定,一定程度上可避免 DHS 導針與套筒不平行的問題,另外髓內釘近端有限制頭頸骨塊外移的作用。同時,近年研究發現[23],使用髓內釘固定股骨轉子間骨折,采用股骨距-尖頂距預測頭釘切出的風險比正常的尖頂距更為準確,因此可以將植入頭釘鉆孔的位置盡可能偏向遠端,增加鉆孔與骨折線的距離,從而減少外側壁骨折的風險。

Hardy 等[24]認為髓內釘具有一定外側壁作用,相較于髓外固定可明顯減少拉力螺釘的后退和頭頸骨塊的外移。Kim 等[25]對 44 例采用髓內釘固定的 AO/OTA 31-A3 型股骨轉子間骨折患者進行觀察,發現骨折的外側壁不需要任何處理,在髓內釘植入后可自行復位并愈合,作者認為是由于股骨短縮畸形恢復后,股外側肌張力恢復,張力作用下如同“關門”一樣將外側壁推擠復位。雖然髓內釘可以替代部分外側壁的功能,但更多研究[26-27]認為外側壁破裂后將影響髓內釘的抗內翻穩定性,從而影響骨折愈合。目前對于是否一期重建外側壁仍存在爭議。我們認為 AO/OTA A2.2 型與 A2.3 型股骨轉子間骨折需要嚴密關注小轉子后內側骨塊,此部分移位不大,有愈合可能則不必復位固定外側壁;此部分移位較大或隨訪過程中持續移位,有不愈合可能時,應及時復位、固定或重建外側壁。外側壁循環豐富,周圍重要神經、血管結構少,相比后內側結構均更容易固定與重建。隨訪過程中判定后內側愈合情況有時不能僅憑 X 線片,需要 CT 檢查確定愈合進程;后內側愈合前應避免過早或完全負重活動。因此,對于外側壁骨折風險高的不穩定型股骨轉子間骨折的治療,首選髓內固定,外側壁出現骨折時需密切隨訪和個性化治療。

6 外側壁危險性判斷

2018 版 AO/OTA 分型將外側壁的厚度作為股骨轉子間骨折 A1 型和 A2 型的分型依據,其中外側壁厚度的測量是基于 Hsu 等[20]提出的方法:在前后位 X 線片上,以大轉子無名結節下方 3 cm 處作為參考點,通過此點和股骨干軸線(骨皮質中線)成 135° 角向股骨轉子間骨折線作 1 條直線,此時測量到的骨折線和股骨外側皮質之間的距離即為外側壁厚度。這種方法雖然簡便易測,但仍存在一些問題未闡明:① 如何攝前后位 X 線片。作者并未描述拍攝前后位 X 線片時股骨的位置,測量結果會因股骨旋轉角度不同而存在較大差異。可選擇 Khurana 等[28]描述的牽引-內旋拍攝法作為標準化攝片方法,即在牽引 10~15 kg 后內旋大腿至髕骨朝上時攝片。Tornetta 等[29]認為該方法對評估股骨轉子間骨折外側壁有幫助,可以比較精確測量轉子下 3 cm 的 20.5 mm 界值。② 無名結節如何定位。Kielbasinski Podlaszewska 等[30]曾詳細描述股骨無名結節與直接前入路髖關節置換的關系,但該無名結節位于大轉子前方,與 Hsu 等的描述不符,此時應采用 Siebenrock 等[31]描述的股骨近端截骨術相關的無名結節,Apivatthakakul[32]認為其與股外側肌嵴為同一部位。③ 外側壁厚度與外側壁完整性的關系。Hsu 等僅通過前后位 X 線片測量外側壁厚度來評價外側壁的強度,具有一定局限性,因為外側壁區域經常存在冠狀位骨折線,而冠狀位骨折線的位置和外側壁的強度密切相關。但 Sun 等[33]指出,通過 X 線片測量的外側壁厚度可能包含股骨前后皮質,精確的厚度應通過 CT 測量。Cho 等[34]對 156 例股骨轉子間骨折患者采用 CT 三維重建進行形態學研究,發現 88.4% 患者存在冠狀位骨折線;對于 2018 版 AO/OTA 31-A1 型骨折[35],可能在前后位 X 線片測量外側壁厚度>20.5 mm,但從側位 CT 三維重建觀察冠狀位骨折線已經累及大部分外側壁,對判斷外側壁的強度會產生假象。因此術前對于外側壁完整性和強度的判斷,不僅只是觀察是否存在外側壁原發骨折,更需通過 X 線片和 CT 三維重建測量外側壁厚度,進一步判斷外側壁的薄弱狀態,這對于指導手術具有更重要的意義。

7 總結與展望

外側壁是股骨近端轉子區的外側皮質,通常是向股骨頭植入內固定器械的部位,其范圍涉及到高度、寬度、厚度、冠狀面骨折線、生物力學強度和軟組織外側壁等。外側壁的完整性對于維持股骨轉子間骨折的穩定性、對抗頭頸骨塊外移以及髓內釘的內翻應力,都具有重要作用。對髖關節外展肌力而言,外側壁是其止點向遠側的延伸,對恢復外展肌力有一定作用。但目前對于外側壁損傷的分類、薄弱狀態的判斷以及外側壁骨折治療等方面,均未形成統一認識。其中外側壁薄弱狀態的預判對于股骨轉子間骨折的治療尤為重要,制訂完善的手術方案可以盡量避免醫源性外側壁骨折的發生,也可在出現醫源性外側壁骨折時有相應措施。目前 AO/OTA 分型中描述的外側壁厚度的測量,仍是判斷外側壁是否薄弱的主要方法,但冠狀位骨折線對外側壁強度的影響仍應引起廣大創傷骨科醫生的足夠重視。我們認為 2018 版股骨轉子間骨折 AO/OTA 分型中暫缺的 31-A2.1 型骨折,有極大可能為外側壁冠狀位骨折線的描述。髓內釘目前仍是治療不穩定型股骨轉子間骨折的金標準,但對于外側壁破裂是否重建、如何重建依然存在爭議。但不論如何,骨科醫生在診治股骨轉子間骨折時都應充分評估外側壁的狀態,注意術中操作,從而保護外側壁,避免并發癥的發生,進一步提高手術療效。

作者貢獻:吳克儉負責文章撰寫、圖表繪制;湯俊君負責文獻檢索。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。