引用本文: 高航飛, 桂鑒超, 蔣逸秋, 徐燕, 許波, 熊明月, 崔永光. 髂棘高度量化指標對L5、S1椎間盤突出經皮椎間孔鏡入路影響的研究. 中國修復重建外科雜志, 2020, 34(2): 157-161. doi: 10.7507/1002-1892.201907021 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

腰椎間盤突出癥發病率逐年上升,并有年輕化、低齡化趨勢。腰椎微創技術的發展給這類患者帶來了福音,特別是近年來經皮椎間孔鏡技術(percutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)發展突飛猛進,具有創傷小、恢復快、費用低等優點。PELD 可局麻下操作,術者能夠得到患者對手術操作的實時反饋,從而大大減少脊髓、神經根損傷風險[1-11]。而 L5、S1 椎間盤突出不同于上位腰椎,其鄰近髂骨并受 L5 椎體粗壯橫突的影響,其穿刺、器械放置及鏡下操作難度更大、風險更高[12]。而上述操作成功與否受很多因素影響,其中最重要的影響因素之一是髂棘高度,但髂棘高度在不同身高個體之間沒有可比性,需尋找其他量化指標以消除個體間身高不同的影響,以便分析研究該指標達什么程度會嚴重影響手術進行,從而不建議再冒險行 PELD 或需行其他手術治療。目前國內外罕見相關研究報道。本研究通過回顧分析河南科技大學第一附屬醫院近 3 年來擬行 PELD 的 L5、S1 椎間盤突出癥患者術前 X 線片資料,創新性地提出髂高率、髂角率量化指標概念,并對相關數據進行統計分析,通過 ROC 曲線來確定髂高率、髂角率的診斷臨界點,探討該髂棘高度量化指標對 L5、S1 椎間盤突出癥行 PELD 入路的影響,以減少手術的盲目性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準及分組

納入標準:① 單節段 L5、S1 椎間盤突出;② 術前均擬行 PELD 手術。排除標準:合并椎管狹窄、退變性側彎、腰椎滑脫、腰椎腫瘤或感染,以及既往腰椎手術發生鄰近節段退變者。2014 年 5 月—2016 年 3 月共 100 例患者符合選擇標準納入研究,其中 66 例(A 組)成功行 PTED 手術,余 34 例(B 組)因鄰近髂骨并受 L5 椎體粗壯橫突影響,導致穿刺失敗、置管困難或術中操作困難,即使增大腰椎曲度仍無法實施有效經皮穿刺及置管鏡下操作,而改行其他手術方式,其中行 L5、S1 后路減壓固定融合術 11 例,行后路椎間盤鏡手術 23 例。

1.2 測量指標及方法

調閱兩組患者術前腰椎正位(包括雙側髂骨)X 線片進行測量分析。本研究 X 線片均采用 DR 機(Philips 公司,荷蘭)攝制;X 線片測量分析軟件為上海岱嘉醫學信息系統有限公司開發的 Unisigh Ver5.0 版本計算機圖像存儲和傳輸系統(PACS)。

1.2.1 髂高率

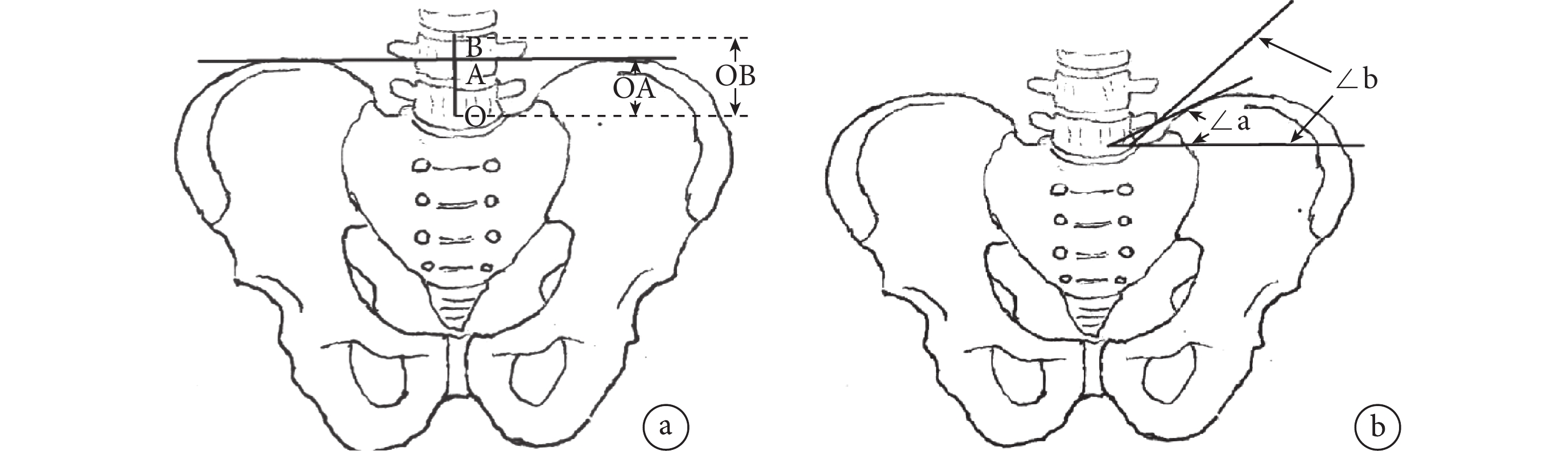

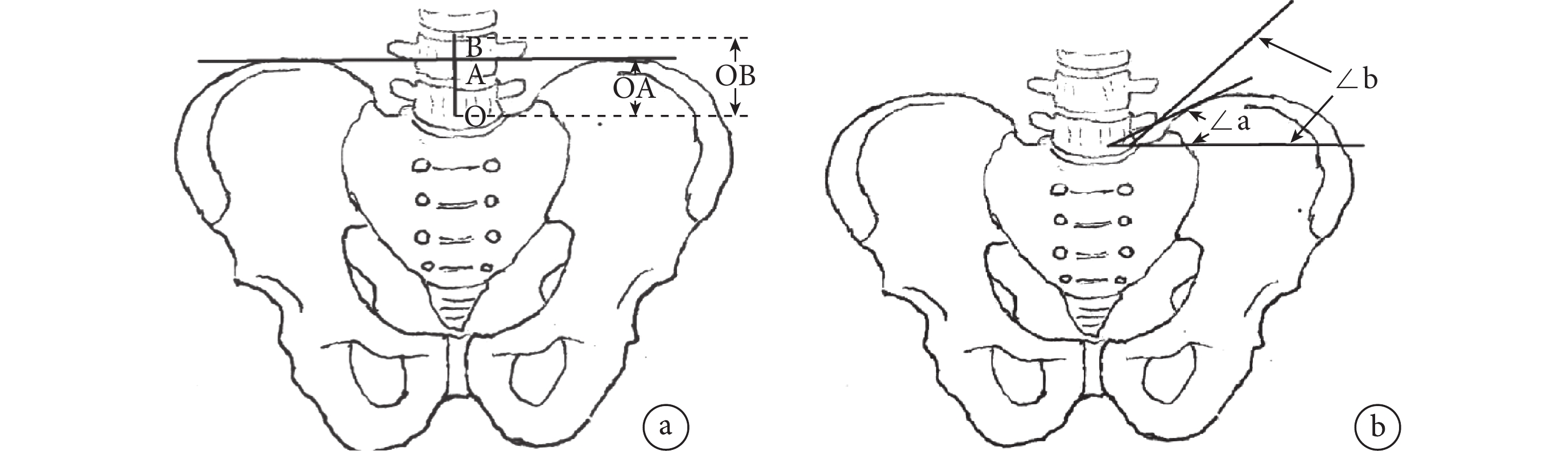

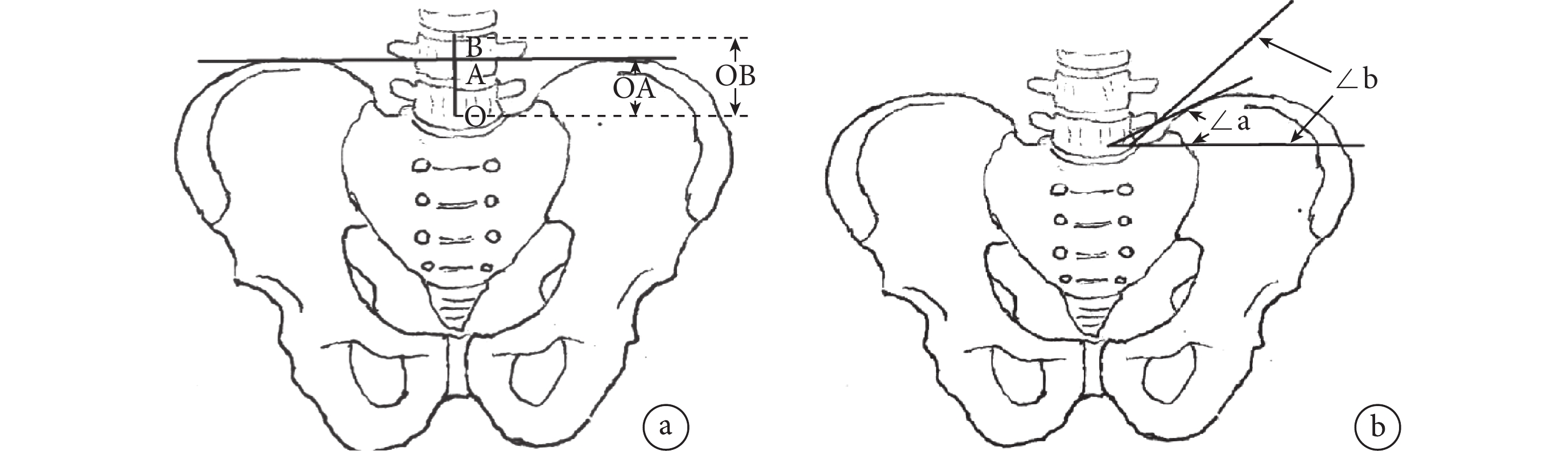

髂高率是指 S1 椎體上終板中點垂線至兩側髂棘最高點連線距離(OA)與 S1 椎體上終板中點垂線至 L4 椎體上中板中心點距離(OB)的比值。髂高率可消除身高及椎體高度對髂棘高度測量的影響。見圖 1a。

圖1

各指標測量示意圖

圖1

各指標測量示意圖

a. 髂高率;b. 髂角率

Figure1. The schematic diagram of each indexa. Ilium height rate; b. Ilium angle rate

1.2.2 髂角率

髂角率是指經髂棘最高點與 S1 上終板平面連線所成角(∠a)與 L5 橫突尖至 S1 上椎體上終板平面所成角(∠b)的比值。髂角率可提示 L5 橫突長度、肥大增生程度及腰椎側彎曲度對穿刺及置入套管后鏡下操作的影響。見圖 1b。

1.3 統計學方法

采用 SPSS19.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,檢驗水準 α=0.05。采用 ROC 曲線分析確定髂高率、髂角率的診斷臨界點。

2 結果

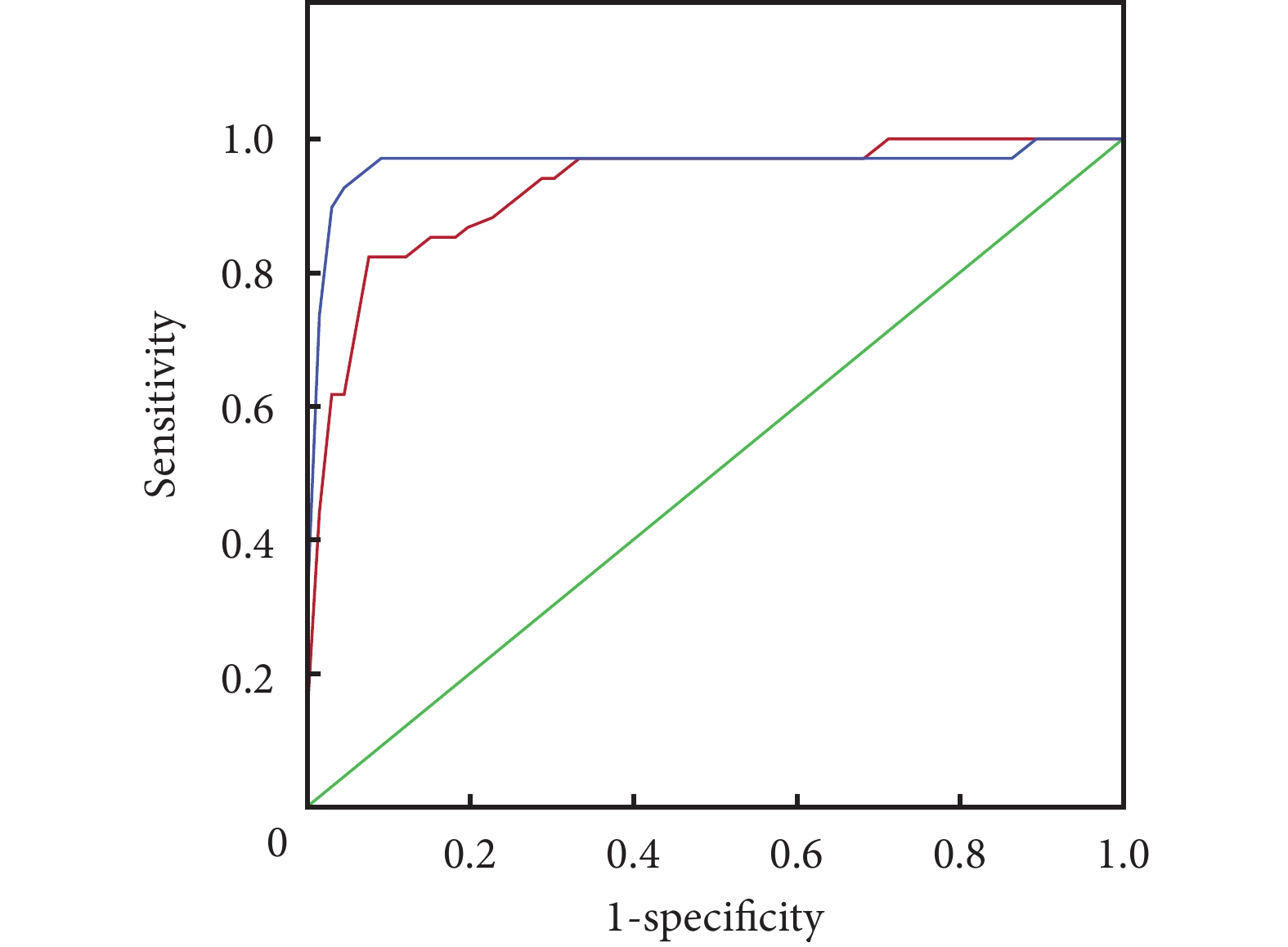

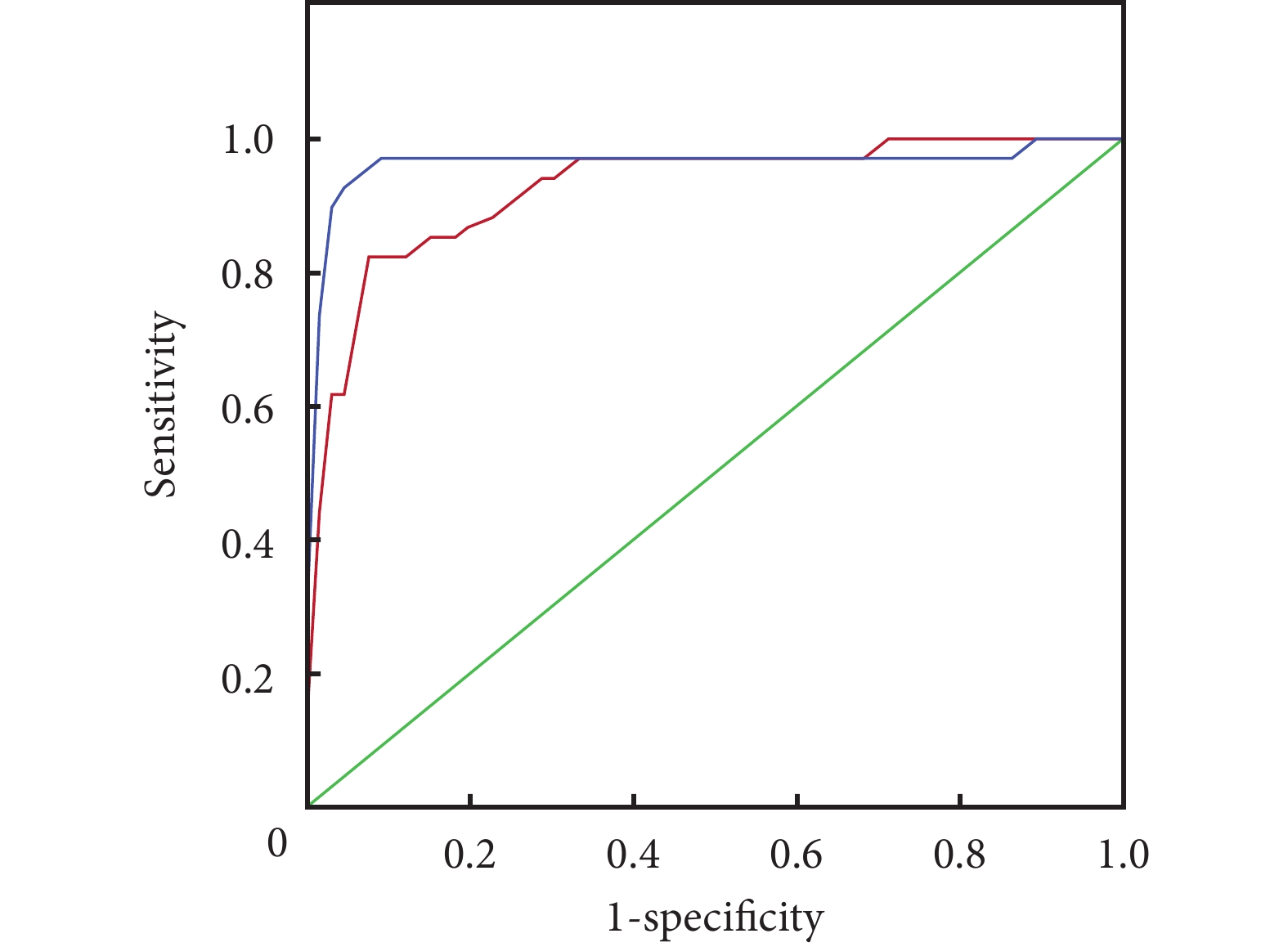

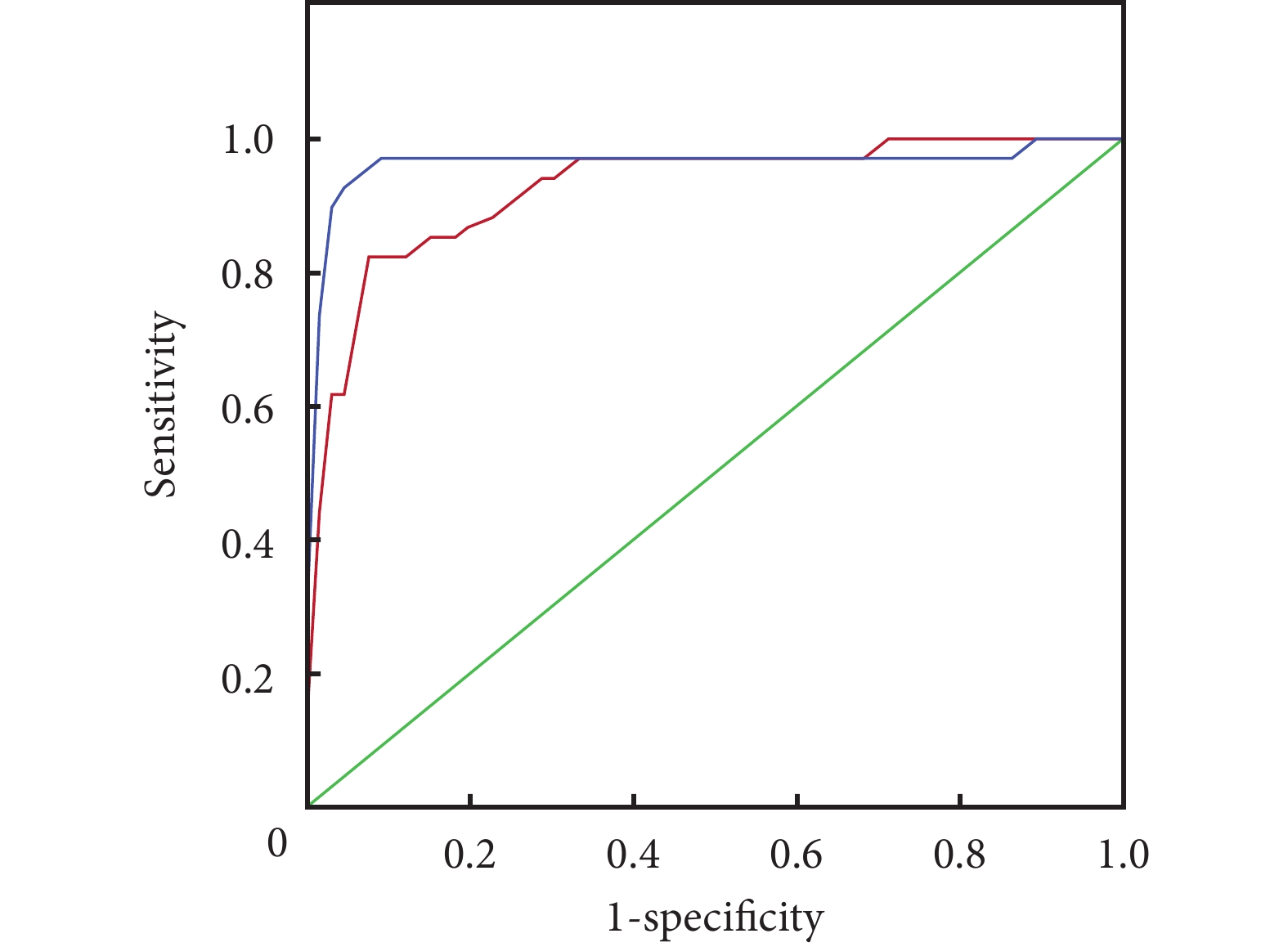

A、B 組髂高率分別為 0.61±0.09、0.74±0.05,髂角率分別為 0.66±0.08、0.80±0.08,兩組比較差異均有統計學意義(F=69.729,P=0.000;F=65.165,P=0.000);見表 1、2。ROC 曲線分析示髂高率臨界點為 0.71(ROC 曲線下面積 0.927,P=0.000),髂角率臨界點為 0.75(ROC 曲線下面積 0.965,P=0.000)。見圖 2。

圖2

髂高率(紅色)和髂角率(藍色)ROC 曲線

Figure2.

ROC curves of ilium height rate (red) and ilium angle rate (blue)

圖2

髂高率(紅色)和髂角率(藍色)ROC 曲線

Figure2.

ROC curves of ilium height rate (red) and ilium angle rate (blue)

3 討論

與傳統開放手術相比,采用 PELD 治療腰椎間盤突出癥優勢巨大。而對于 L5、S1 椎間盤突出,部分患者髂骨較高,PELD 治療失敗多由于術中不能有效建立手術通道或手術器械安放錯誤或安放困難,增加了手術風險及并發癥[13],導致術者倉促更改手術方案,可能增加醫患矛盾。如果術前經過測量可準確預測患者髂骨高度是否適合行 PELD 或需經其他入路切開減壓手術,并提前告知患者使其對該手術有充分認識,同時醫生術前也可做到有的放矢,減少術中不確定因素。生理狀態下 L5 橫突較粗大,腰椎間盤突出癥患者常伴有腰椎骨質嚴重退變,L5 橫突骨質肥大增生程度亦加重。PELD 穿刺路徑、孔鏡套管的放置及鏡下器械的操作不僅受髂骨遮擋影響,也受橫突肥大增生程度的影響,髂嵴過高或內聚及橫突肥厚是影響穿刺的兩大因素。根據腰骶移行椎的 Castellvi 分型,Ⅰ 型 L5 橫突肥大(縱向長度>19 mm)靠近骶骨,Ⅱ 型 L5 橫突與骶骨構成可動關節,二者對椎間孔的穿刺針造成阻擋;Ⅲ、Ⅳ 型出現腰椎骶化時穿刺已不可能[14-15]。由于椎間孔內有神經根通過,對這類患者強行微創非直視下操作有損傷神經根風險[16],多行椎板間或經髂骨入路甚至改為開放手術,但手術風險、創傷及費用都相應增加。例如,椎板間入路是在傳統后路開放手術基礎上使用內鏡行椎間盤切除術[5-9, 17-19],由于工作通道進入椎管,對椎管內結構干擾較大,甚至導致腰骶神經根損傷、硬膜撕裂腦脊液漏、同側肢體麻痹及感染可能[6, 20]。而經髂骨入路需在髂骨上打孔建立骨性工作通道,但局麻鎮痛效果不佳,多數患者難以忍受,多需全麻或腰麻以減少患者痛苦,手術醫師無法得到患者對術中操作的實時反饋,增加了風險及手術費用;同時,經髂骨入路存在骨性通道內放置器械后可操作空間有限的不足,以及髂骨骨折、損傷臀上皮神經及臀上動靜脈所致麻木和失血的風險[20]。由于 PELD 創傷小于椎板間入路及經髂骨入路,因此對于 L5、S1 椎間盤突出患者,滿足 PELD 適應證者首選 PELD 手術,但由于其解剖的特殊性,術前需充分甄選適合條件的患者,以降低手術風險。

本研究回顧分析了河南科技大學第一附屬醫院近 3 年來擬行 PELD 的 L5、S1 椎間盤突出患者術前 X 線片資料,創新性地提出了髂高率、髂角率的量化指標概念,并對相關數據進行統計分析,通過 ROC 曲線來確定髂高率、髂角率的診斷臨界點,很好地解決了這個問題。ROC 曲線是全面、準確評價診斷試驗的有效工具,并確定檢測的最佳閾值、臨界點,一般選擇 youden 指數最大的切點為最佳臨界點,在該點試驗的靈敏度和特異度均較高,漏診率和誤診率較小[21-24]。本研究采用 SPSS19.0 統計軟件對測量的髂高率、髂角率數據進行 ROC 曲線統計分析發現,髂高率和髂角率的臨界點分別為 0.71 和 0.75。因此我們認為:① 當髂高率>0.71 和/或髂角率>0.75 時,直接經皮穿刺行椎間孔鏡操作很難到達目標位置,導致穿刺失敗或鏡下操作困難,宜采用經髂骨入路或經椎板間入路,或者行開放手術椎板減壓固定融合術。② 對于髂高率未超過臨界值,但存在 L5 橫突肥大增生的患者,其髂角率>0.75 時,亦需特別注意。由于肥大增生的 L5 橫突影響,術前穿刺及術中操作亦可能出現困難,可能需行磨鉆磨除局部增生的骨質,以消除穿刺及操作路徑上肥大增生骨質的影響,從而額外增加了手術風險及患者痛苦,必要時可采用其他手術方式,以減輕患者痛苦及降低手術風險。

但本研究也存在局限性:未將 L5、S1 關節突關節的影響納入研究,在 L5、S1 關節突關節增生患者,對穿刺通道的建立及鏡下操作亦會產生影響。隨著手術器械的改進,通過磨鉆可解決相當一部分關節突關節增生造成的不利影響,但仍有部分患者因此而導致手術失敗,改行其他手術方式。對于 L5、S1 椎間盤突出患者,決定手術方式的因素有多種,髂嵴過高或內聚及橫突肥厚是影響穿刺的兩大因素,但同時也與 L5、S1 椎間盤突出的影像學表現、術者的熟練程度及經驗有關,手術醫師也應不斷提高手術水平,并做好充分術前準備。

綜上述,本研究雖僅對髂嵴高度及橫突肥大程度進行研究,可能存在一定偏倚,但作為對影響 L5、S1 節段 PELD 手術的主要因素,我們認為對手術方式的選擇仍有一定借鑒意義。隨著手術器械設備的進步,這一因素的影響程度可能會逐步下降,但對初學者而言仍然是臨床工作中經常遇到不可回避的難題之一,因此本研究對臨床工作仍具有一定指導意義。

作者貢獻:高航飛、徐燕參與實驗設計及實施,數據收集整理及統計分析,文章撰寫;桂鑒超對文章的知識性內容作批評性審閱;蔣逸秋、許波、熊明月、崔永光參與實驗設計及實施,數據收集整理及統計分析。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經河南科技大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準。

腰椎間盤突出癥發病率逐年上升,并有年輕化、低齡化趨勢。腰椎微創技術的發展給這類患者帶來了福音,特別是近年來經皮椎間孔鏡技術(percutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)發展突飛猛進,具有創傷小、恢復快、費用低等優點。PELD 可局麻下操作,術者能夠得到患者對手術操作的實時反饋,從而大大減少脊髓、神經根損傷風險[1-11]。而 L5、S1 椎間盤突出不同于上位腰椎,其鄰近髂骨并受 L5 椎體粗壯橫突的影響,其穿刺、器械放置及鏡下操作難度更大、風險更高[12]。而上述操作成功與否受很多因素影響,其中最重要的影響因素之一是髂棘高度,但髂棘高度在不同身高個體之間沒有可比性,需尋找其他量化指標以消除個體間身高不同的影響,以便分析研究該指標達什么程度會嚴重影響手術進行,從而不建議再冒險行 PELD 或需行其他手術治療。目前國內外罕見相關研究報道。本研究通過回顧分析河南科技大學第一附屬醫院近 3 年來擬行 PELD 的 L5、S1 椎間盤突出癥患者術前 X 線片資料,創新性地提出髂高率、髂角率量化指標概念,并對相關數據進行統計分析,通過 ROC 曲線來確定髂高率、髂角率的診斷臨界點,探討該髂棘高度量化指標對 L5、S1 椎間盤突出癥行 PELD 入路的影響,以減少手術的盲目性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準及分組

納入標準:① 單節段 L5、S1 椎間盤突出;② 術前均擬行 PELD 手術。排除標準:合并椎管狹窄、退變性側彎、腰椎滑脫、腰椎腫瘤或感染,以及既往腰椎手術發生鄰近節段退變者。2014 年 5 月—2016 年 3 月共 100 例患者符合選擇標準納入研究,其中 66 例(A 組)成功行 PTED 手術,余 34 例(B 組)因鄰近髂骨并受 L5 椎體粗壯橫突影響,導致穿刺失敗、置管困難或術中操作困難,即使增大腰椎曲度仍無法實施有效經皮穿刺及置管鏡下操作,而改行其他手術方式,其中行 L5、S1 后路減壓固定融合術 11 例,行后路椎間盤鏡手術 23 例。

1.2 測量指標及方法

調閱兩組患者術前腰椎正位(包括雙側髂骨)X 線片進行測量分析。本研究 X 線片均采用 DR 機(Philips 公司,荷蘭)攝制;X 線片測量分析軟件為上海岱嘉醫學信息系統有限公司開發的 Unisigh Ver5.0 版本計算機圖像存儲和傳輸系統(PACS)。

1.2.1 髂高率

髂高率是指 S1 椎體上終板中點垂線至兩側髂棘最高點連線距離(OA)與 S1 椎體上終板中點垂線至 L4 椎體上中板中心點距離(OB)的比值。髂高率可消除身高及椎體高度對髂棘高度測量的影響。見圖 1a。

圖1

各指標測量示意圖

圖1

各指標測量示意圖

a. 髂高率;b. 髂角率

Figure1. The schematic diagram of each indexa. Ilium height rate; b. Ilium angle rate

1.2.2 髂角率

髂角率是指經髂棘最高點與 S1 上終板平面連線所成角(∠a)與 L5 橫突尖至 S1 上椎體上終板平面所成角(∠b)的比值。髂角率可提示 L5 橫突長度、肥大增生程度及腰椎側彎曲度對穿刺及置入套管后鏡下操作的影響。見圖 1b。

1.3 統計學方法

采用 SPSS19.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,檢驗水準 α=0.05。采用 ROC 曲線分析確定髂高率、髂角率的診斷臨界點。

2 結果

A、B 組髂高率分別為 0.61±0.09、0.74±0.05,髂角率分別為 0.66±0.08、0.80±0.08,兩組比較差異均有統計學意義(F=69.729,P=0.000;F=65.165,P=0.000);見表 1、2。ROC 曲線分析示髂高率臨界點為 0.71(ROC 曲線下面積 0.927,P=0.000),髂角率臨界點為 0.75(ROC 曲線下面積 0.965,P=0.000)。見圖 2。

圖2

髂高率(紅色)和髂角率(藍色)ROC 曲線

Figure2.

ROC curves of ilium height rate (red) and ilium angle rate (blue)

圖2

髂高率(紅色)和髂角率(藍色)ROC 曲線

Figure2.

ROC curves of ilium height rate (red) and ilium angle rate (blue)

3 討論

與傳統開放手術相比,采用 PELD 治療腰椎間盤突出癥優勢巨大。而對于 L5、S1 椎間盤突出,部分患者髂骨較高,PELD 治療失敗多由于術中不能有效建立手術通道或手術器械安放錯誤或安放困難,增加了手術風險及并發癥[13],導致術者倉促更改手術方案,可能增加醫患矛盾。如果術前經過測量可準確預測患者髂骨高度是否適合行 PELD 或需經其他入路切開減壓手術,并提前告知患者使其對該手術有充分認識,同時醫生術前也可做到有的放矢,減少術中不確定因素。生理狀態下 L5 橫突較粗大,腰椎間盤突出癥患者常伴有腰椎骨質嚴重退變,L5 橫突骨質肥大增生程度亦加重。PELD 穿刺路徑、孔鏡套管的放置及鏡下器械的操作不僅受髂骨遮擋影響,也受橫突肥大增生程度的影響,髂嵴過高或內聚及橫突肥厚是影響穿刺的兩大因素。根據腰骶移行椎的 Castellvi 分型,Ⅰ 型 L5 橫突肥大(縱向長度>19 mm)靠近骶骨,Ⅱ 型 L5 橫突與骶骨構成可動關節,二者對椎間孔的穿刺針造成阻擋;Ⅲ、Ⅳ 型出現腰椎骶化時穿刺已不可能[14-15]。由于椎間孔內有神經根通過,對這類患者強行微創非直視下操作有損傷神經根風險[16],多行椎板間或經髂骨入路甚至改為開放手術,但手術風險、創傷及費用都相應增加。例如,椎板間入路是在傳統后路開放手術基礎上使用內鏡行椎間盤切除術[5-9, 17-19],由于工作通道進入椎管,對椎管內結構干擾較大,甚至導致腰骶神經根損傷、硬膜撕裂腦脊液漏、同側肢體麻痹及感染可能[6, 20]。而經髂骨入路需在髂骨上打孔建立骨性工作通道,但局麻鎮痛效果不佳,多數患者難以忍受,多需全麻或腰麻以減少患者痛苦,手術醫師無法得到患者對術中操作的實時反饋,增加了風險及手術費用;同時,經髂骨入路存在骨性通道內放置器械后可操作空間有限的不足,以及髂骨骨折、損傷臀上皮神經及臀上動靜脈所致麻木和失血的風險[20]。由于 PELD 創傷小于椎板間入路及經髂骨入路,因此對于 L5、S1 椎間盤突出患者,滿足 PELD 適應證者首選 PELD 手術,但由于其解剖的特殊性,術前需充分甄選適合條件的患者,以降低手術風險。

本研究回顧分析了河南科技大學第一附屬醫院近 3 年來擬行 PELD 的 L5、S1 椎間盤突出患者術前 X 線片資料,創新性地提出了髂高率、髂角率的量化指標概念,并對相關數據進行統計分析,通過 ROC 曲線來確定髂高率、髂角率的診斷臨界點,很好地解決了這個問題。ROC 曲線是全面、準確評價診斷試驗的有效工具,并確定檢測的最佳閾值、臨界點,一般選擇 youden 指數最大的切點為最佳臨界點,在該點試驗的靈敏度和特異度均較高,漏診率和誤診率較小[21-24]。本研究采用 SPSS19.0 統計軟件對測量的髂高率、髂角率數據進行 ROC 曲線統計分析發現,髂高率和髂角率的臨界點分別為 0.71 和 0.75。因此我們認為:① 當髂高率>0.71 和/或髂角率>0.75 時,直接經皮穿刺行椎間孔鏡操作很難到達目標位置,導致穿刺失敗或鏡下操作困難,宜采用經髂骨入路或經椎板間入路,或者行開放手術椎板減壓固定融合術。② 對于髂高率未超過臨界值,但存在 L5 橫突肥大增生的患者,其髂角率>0.75 時,亦需特別注意。由于肥大增生的 L5 橫突影響,術前穿刺及術中操作亦可能出現困難,可能需行磨鉆磨除局部增生的骨質,以消除穿刺及操作路徑上肥大增生骨質的影響,從而額外增加了手術風險及患者痛苦,必要時可采用其他手術方式,以減輕患者痛苦及降低手術風險。

但本研究也存在局限性:未將 L5、S1 關節突關節的影響納入研究,在 L5、S1 關節突關節增生患者,對穿刺通道的建立及鏡下操作亦會產生影響。隨著手術器械的改進,通過磨鉆可解決相當一部分關節突關節增生造成的不利影響,但仍有部分患者因此而導致手術失敗,改行其他手術方式。對于 L5、S1 椎間盤突出患者,決定手術方式的因素有多種,髂嵴過高或內聚及橫突肥厚是影響穿刺的兩大因素,但同時也與 L5、S1 椎間盤突出的影像學表現、術者的熟練程度及經驗有關,手術醫師也應不斷提高手術水平,并做好充分術前準備。

綜上述,本研究雖僅對髂嵴高度及橫突肥大程度進行研究,可能存在一定偏倚,但作為對影響 L5、S1 節段 PELD 手術的主要因素,我們認為對手術方式的選擇仍有一定借鑒意義。隨著手術器械設備的進步,這一因素的影響程度可能會逐步下降,但對初學者而言仍然是臨床工作中經常遇到不可回避的難題之一,因此本研究對臨床工作仍具有一定指導意義。

作者貢獻:高航飛、徐燕參與實驗設計及實施,數據收集整理及統計分析,文章撰寫;桂鑒超對文章的知識性內容作批評性審閱;蔣逸秋、許波、熊明月、崔永光參與實驗設計及實施,數據收集整理及統計分析。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經河南科技大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準。