引用本文: 沈榮凱, 蘇杰, 鄭志華, 吳朝陽, 林建華, 朱夏. 膝關節周圍惡性腫瘤保肢術后感染的治療及影響因素分析. 中國修復重建外科雜志, 2020, 34(10): 1226-1232. doi: 10.7507/1002-1892.201912021 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近年來隨著新輔助化療的普及、手術技術和人工材料的發展,腫瘤切除聯合假體重建的保肢治療已成為諸多骨腫瘤診療中心的標準治療手段[1]。但保肢術后假體周圍感染發生率較高,可達 8%~43%,而且因為腫瘤化療、患者免疫系統受損及腫瘤切除導致的巨大缺損等特點,骨腫瘤保肢術后感染有別于常規假體置換術后假體感染[2],處理較棘手,目前臨床上尚無適用的診療指南[3-7]。

假體周圍感染后如延誤診斷和治療,可能導致持續感染狀態,患者需要經歷多次翻修和長期抗菌治療,進一步造成關節功能不良甚至殘疾,嚴重影響患者生活質量[8]。因此,早期準確診斷和識別病原體,對選擇治療方案具有重要意義[9]。膝關節周圍特別是脛骨部位,由于軟組織覆蓋不足,成為惡性腫瘤保肢術后感染風險較高的部位。現總結我院膝關節周圍惡性腫瘤保肢術后感染的治療經驗,并對影響因素進行分析,為臨床治療提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

2008 年 1 月—2017 年 12 月對 212 例膝關節周圍惡性腫瘤患者行保肢治療;根據肌肉骨骼感染協會(MSIS)的診斷標準[7, 10],術后發生關節感染 14 例。其中,急性感染 2 例,分別于保肢術后 3、7 d 出現手術部位急性紅、腫、熱、痛;慢性感染 12 例,感染病程 4.5~36.0 個月,平均 13.5 個月。治療前患者均行血常規、紅細胞沉降率、C 反應蛋白、降鈣素原檢測。對 3 例形成慢性竇道或開放創面者,在開始抗生素治療前行咽拭子分泌物細菌培養及藥物敏感性試驗檢查;其余患者先行 CT 或 B 超檢查,如存在明顯積液,在治療開始前穿刺抽液,行細菌培養及藥物敏感性試驗檢查。其中 11 例(78.6%)細菌培養陽性。患者一般資料詳見表 1、2。

1.2 治療方法

1.2.1 急性感染

本組 2 例急性感染患者先靜脈滴注廣譜抗生素,待關節穿刺液培養均證實為耐甲氧西林金黃色葡萄球菌后,根據藥物敏感性試驗結果改為靜脈輸注萬古霉素 3 周后癥狀消退,炎癥指標正常,繼續口服敏感抗生素 3 周。

1.2.2 慢性感染

本組 12 例慢性感染患者均采取兩期手術治療。一期行清創、抗生素骨水泥占位器植入;二期 8 例感染治愈且軟組織條件良好者選擇假體翻修,2 例皮膚軟組織條件較差者選擇膝關節融合術,2 例根據患者及家屬意愿行大腿截肢術。手術均由同一組醫師完成。

① 一期手術:全麻下,取原手術入路。首先留取足量關節液行細菌培養及藥物敏感性試驗,分別取 5 處軟組織行快速冰凍切片檢查。取出內植物并徹底清除周圍可疑感染組織以及髓腔內殘留骨水泥。以雙氧水、大量生理鹽水反復沖洗,0.5% 聚維酮碘溶液浸泡術腔 10 min[11]。按照 2 g 萬古霉素與 40 g 含慶大霉素骨水泥比例混合,于骨水泥面團期制作骨水泥占位器后植入。為增強骨水泥占位器強度,在其軸心加入斯氏針作為支架,兩端用少量骨水泥與骨床黏合固定。

術后患肢以外固定支具輔助固定至二期手術前。根據藥物敏感性試驗結果給予敏感抗生素,如無敏感抗生素則給予萬古霉素、左氧氟沙星聯合治療。期間監測血常規、紅細胞沉降率、C 反應蛋白、降鈣素原,待 3~6 個月炎癥指標正常、感染控制后,二次手術取出骨水泥占位器。

② 二期手術:麻醉方式及入路同一期手術。術中再次取關節液及組織行細菌培養及藥物敏感性試驗,常規取 5 處軟組織行快速冰凍切片檢查,病理檢查證實感染均治愈。然后,8 例植入軸心式旋轉鉸鏈膝關節假體,其中脛骨假體植入后常規翻轉腓腸肌內側頭將其覆蓋;2 例行膝關節融合術;2 例行截肢術。術畢放置引流,逐層關閉切口。術后繼續應用敏感抗生素直至二期術中取樣細菌培養結果為陰性。

1.3 療效評價指標

感染治愈標準:二期術后隨訪 1 年以上,無感染癥狀、體征,定期復查血常規、紅細胞沉降率、C 反應蛋白持續正常。按惡性骨腫瘤隨訪計劃,術后 3 年內每 3 個月、3~5 年內每 6 個月、5 年后每 12 個月定期隨訪 1 次。隨訪內容包括查體、血常規、紅細胞沉降率、C 反應蛋白、X 線片、肺 CT,可疑腫瘤復發者酌情增加相應檢查。術后肢體功能采用 Enneking 評分系統進行評估。

1.4 統計學方法

采用 SPSS24.0 統計軟件進行分析。計數資料以率表示,組間比較采用 χ2 檢驗。根據保肢術后是否發生感染,將接受保肢手術的 212 例患者進行分組比較。對患者年齡、性別、保肢術前化療周期、骨髓抑制情況 [參考世界衛生組織(WHO)骨髓抑制分級標準]、血清白蛋白、血紅蛋白、保肢手術時間、保肢術后引流時間、輸血量進行單因素分析,初步篩選保肢術后感染的影響因素;進一步采用 logistic 回歸分析進行多因素分析,篩選危險因素。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 保肢術后感染危險因素分析

單因素分析顯示,保肢術前化療周期、骨髓抑制情況、保肢手術時間以及術后引流時間是保肢術后感染的影響因素(P<0.05)。見表 3。多因素分析顯示,保肢手術時間、保肢術前化療周期、保肢術后引流時間是骨腫瘤患者保肢術后感染的危險因素(P<0.05)。見表 4。

2.2 感染治療結果

本組 1 例于二期假體置換術后 6 個月因交通事故死亡;其余 13 例獲隨訪 12.2~48.0 個月,平均 19.9 個月。13 例獲隨訪患者中,2 例急性感染均治愈,隨訪期間感染無復發。11 例慢性感染者中,2 例一期術后發生占位器半脫位;2 例感染再發(其中 1 例為占位器半脫位者),拒絕進一步手術,帶菌生存;其余患者感染均治愈,隨訪期間感染無復發。見表 2。

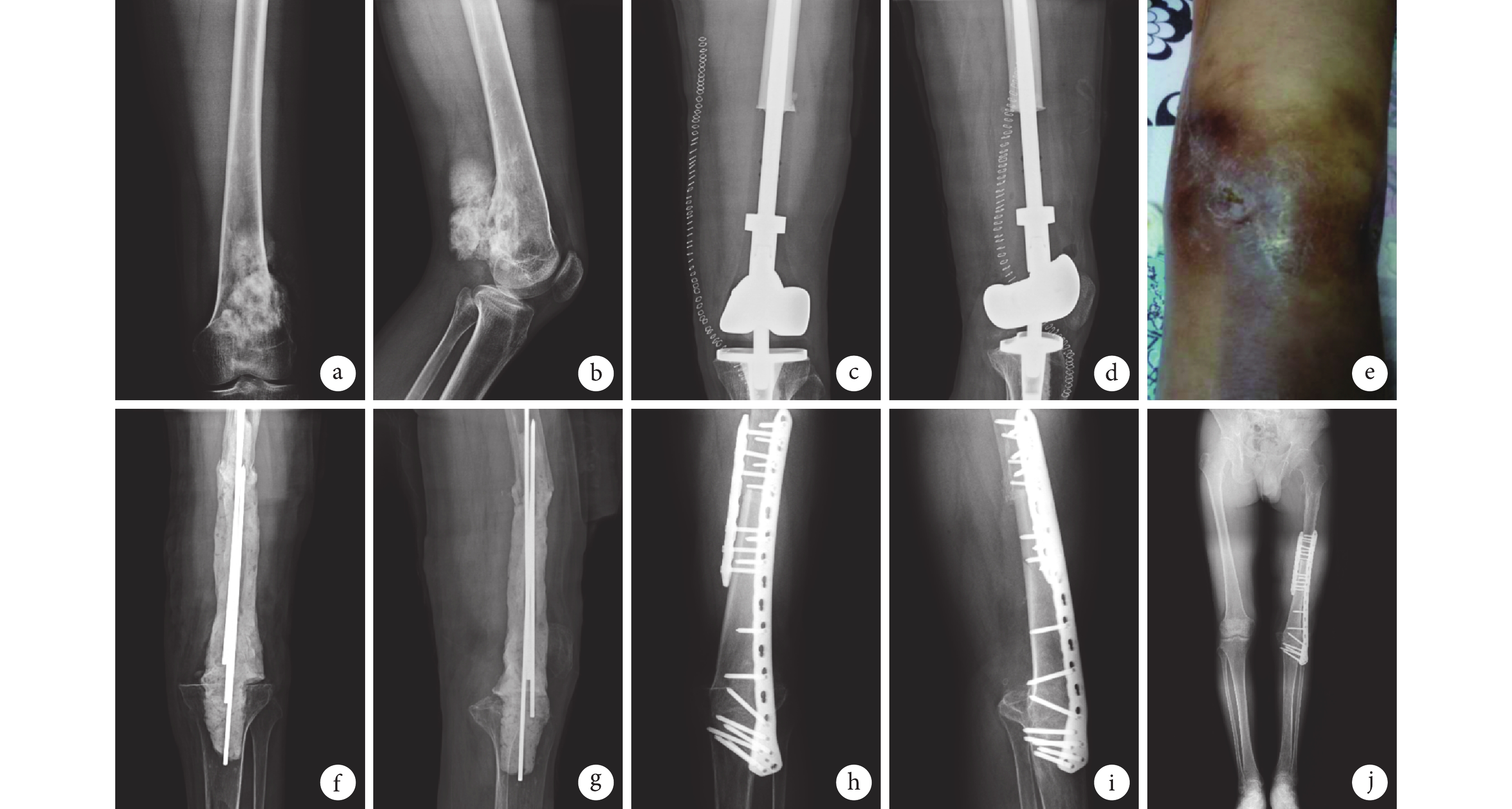

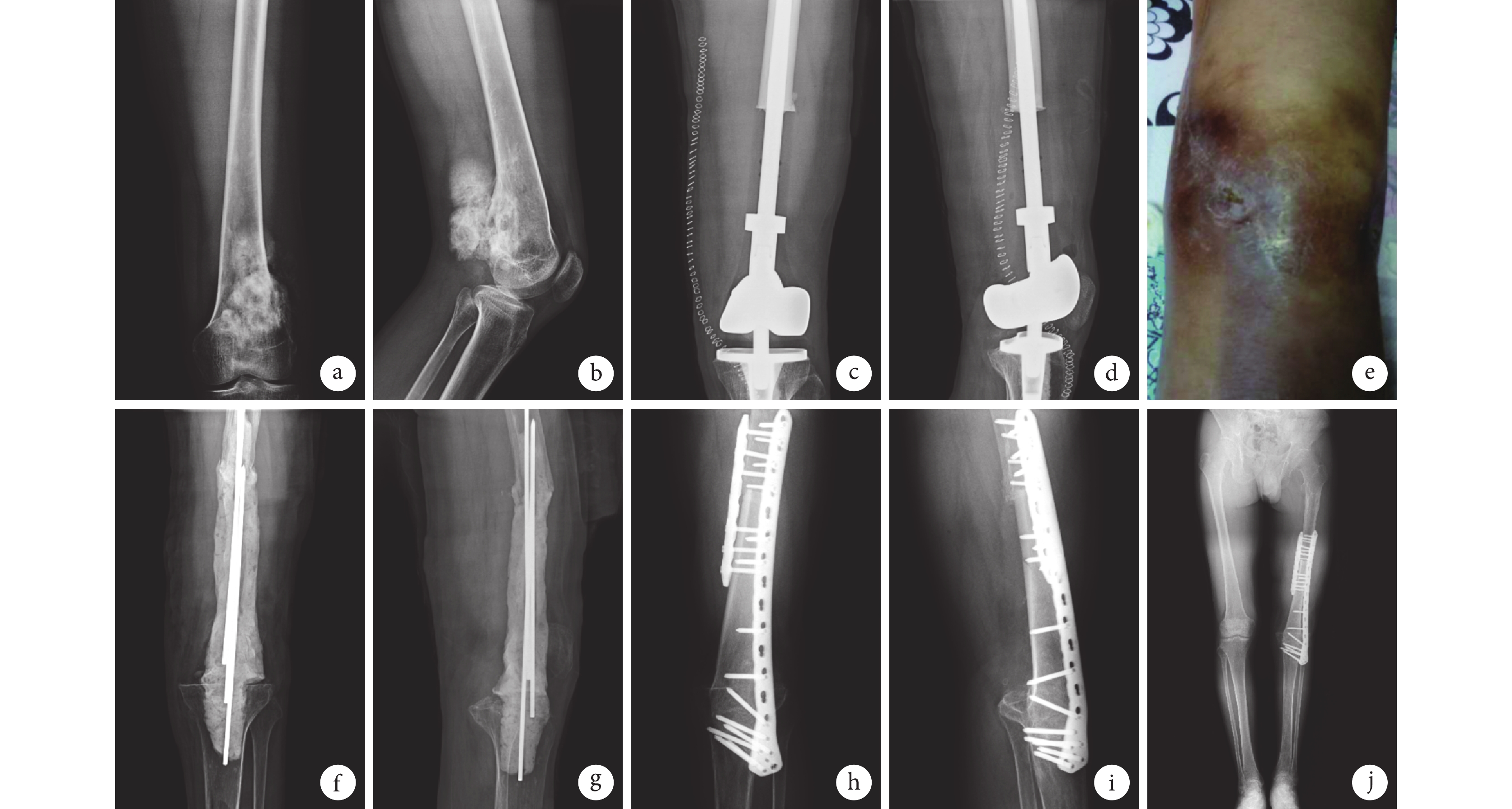

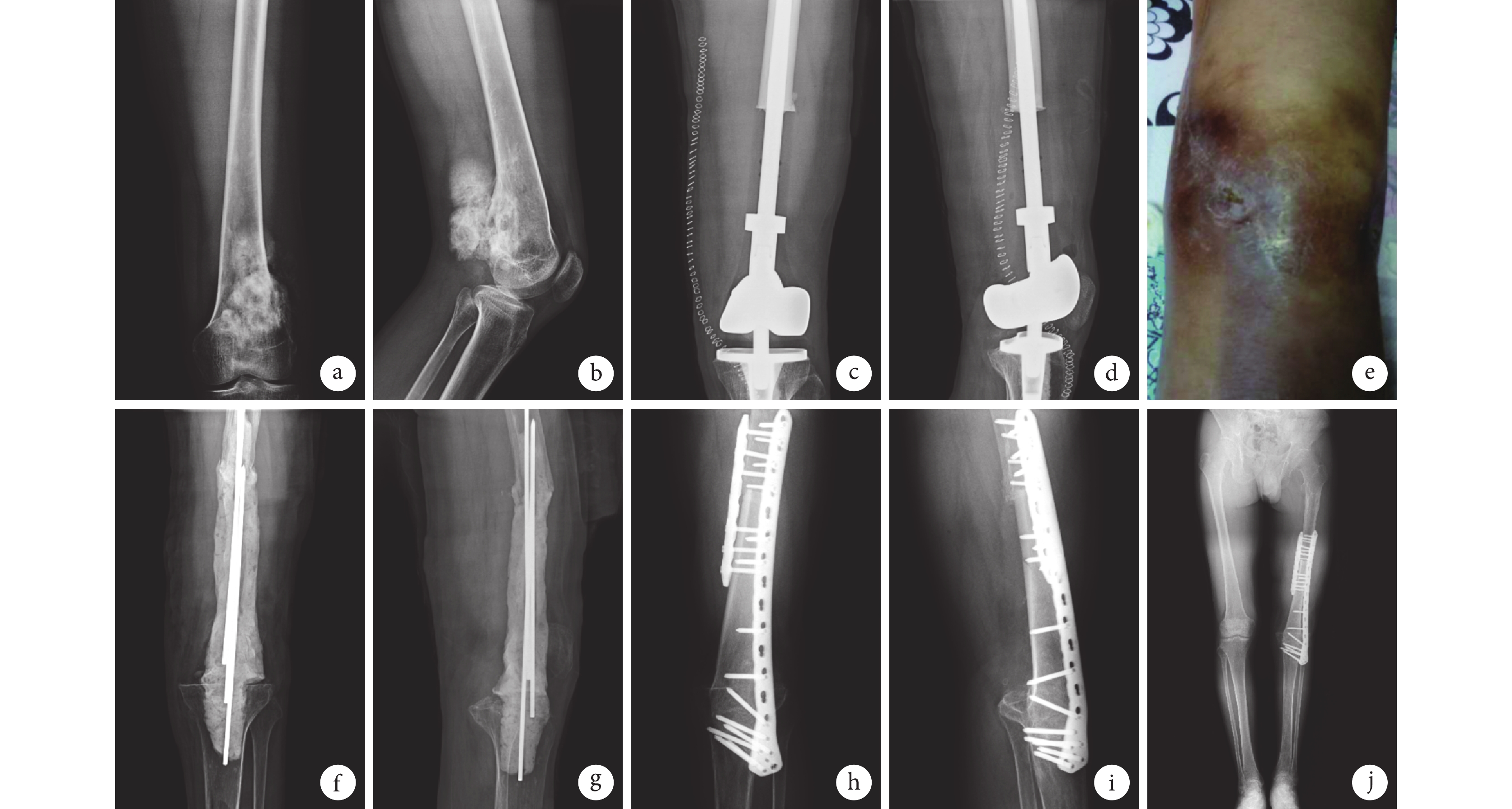

13 例獲隨訪患者術后 12 個月 Enneking 評分為 12~26 分,平均 20 分。其中,2 例急性感染患者分別為 20、23 分,2 例二期截肢患者分別為 12、15 分,2 例帶菌生存者分別為 13、15 分。隨訪期間 1 例發生肺轉移,其余患者均未發現腫瘤轉移征象;腫瘤局部無復發。見圖 1。

圖1

患者(例 11),男,48 歲,左股骨遠端骨肉瘤保肢術后 22.5 個月發生感染

圖1

患者(例 11),男,48 歲,左股骨遠端骨肉瘤保肢術后 22.5 個月發生感染

a、b. 保肢術前正側位 X 線片;c、d. 保肢術后 1 周正側位 X 線片;e. 保肢術后 22.5 個月發生感染,膝關節皮膚破潰;f、g. 一期術后 3 個月正側位 X 線片;h~j. 二期關節融合術后 12 個月正側位及雙下肢全長 X 線片

Figure1. A 48-year-old male patient with an infection after 22.5 months of limb salvage surgery for distal osteosarcoma of the left femur (case 11)a, b. Anteroposterior and lateral X-ray films before limb salvage surgery; c, d. Anteroposterior and lateral X-ray films at 1 week after limb salvage surgery; e. Infection and skin rupture of the knee joint at 22.5 months after limb salvage surgery; f, g. Anteroposterior and lateral X-ray films at 3 months after the first stage operation; h-j. X-ray films of anteroposterior and lateral views and full length view at 12 months after the secondary arthrodesis

3 討論

3.1 保肢術后感染危險因素分析

輔助放化療后骨髓抑制、手術時間長、術中剝離面大、腫瘤假體體積大、為達腫瘤切除安全邊界導致軟組織覆蓋不足等問題,可能是骨腫瘤患者保肢術后假體周圍感染率高的危險因素。有研究顯示,與關節置換術后感染有關的因素包括肥胖、糖尿病、免疫抑制狀態、手術時間[12]、術中使用止血帶時間、預防性使用抗生素、術者經驗、手術室環境、輸血量[13]、引流量、引流管留置時間等。Blanco 等[14]認為手術時間超過 90 min 或術中使用止血帶時間超過 60 min 會顯著增加感染風險,而且風險高于其他因素。本研究單因素分析發現保肢術前化療周期、骨髓抑制情況、保肢手術時間以及術后引流時間是骨腫瘤患者保肢術后感染影響因素。經進一步多因素分析顯示保肢手術時間、保肢術前化療周期、保肢術后引流時間是危險因素。惡性腫瘤患者保肢手術首先需完整切除腫瘤組織,然后修復缺損,所以手術時間與腫瘤大小及其與周圍結構的解剖關系、術前規劃、手術醫生技術水平等多種因素有關,充分的術前準備、良好的手術技巧均能有效減少手術時間。術中精細解剖和徹底止血,能有效減少術后出血和引流管留置時間。更多的化療療程可能有助于減小腫瘤,但可能因抑制人體免疫能力導致保肢術后感染風險增加。本研究也顯示術前化療不超過 2 個療程的患者保肢術后感染風險明顯較低。但本研究中感染病例較少,研究結果存在偏倚,保肢術后危險因素有待擴大樣本量進一步研究明確。

3.2 骨腫瘤保肢術后感染診斷

骨腫瘤保肢術后感染多為遲發性感染,如何盡早識別感染是挽救患者肢體和功能的首要問題[9]。本研究參考 MSIS 的診斷標準[7, 10]進行診斷,包括主要標準及次要標準兩方面。主要標準:① 獨立 2 處假體周圍組織培養可見病原;② 滲液的竇道。次要標準:① 紅細胞沉降率和 C 反應蛋白增高;② 關節液白細胞計數增高;③ 關節液中性粒細胞比值增加;④ 關節內可見膿液;⑤ 假體周圍組織病理檢查顯示中性粒細胞增加;⑥ 假體周圍組織細菌培養呈陽性。滿足上述 1 項主要標準或 4 項次要標準即可診斷為感染。

假體周圍急、慢性感染的界定并無統一共識。Petretta 等[15]認為 6 周是區分急、慢性感染的時間點;Parvizi 等[16]提出以 3 個月為限區分急、慢性感染;Zimmerli[17]認為術后 3 個月內發生的感染為急性感染,3~12 個月為亞急性,12 個月以上為慢性感染。考慮骨腫瘤患者生存時間受腫瘤的影響,我們采用 3 個月作為急、慢性感染的時間分界點。

骨腫瘤患者保肢術后仍需繼續化療,化療后骨髓抑制及機體免疫機能下降,使患者感染臨床表現極不典型,實驗室檢查如白細胞計數、中性粒細胞比值、紅細胞沉降率、C 反應蛋白等感染相關指標單次檢查結果與感染程度不一致,增加了感染診斷難度。本組除 2 例急性感染者白細胞計數、紅細胞沉降率、C 反應蛋白明顯增高外,其余 12 例上述指標均在正常參考值或稍高于正常參考值上限。由于骨腫瘤患者保肢術后感染的隱匿性,可能無法完全符合 MSIS 的診斷標準。對于保肢術后患者,僅根據單次炎癥指標結果不能對感染進行準確判斷,應動態觀察上述炎癥指標,如出現波動時查找原因,結合患者臨床癥狀,如排除其他原因的疼痛、腫脹、皮溫升高、竇道等,早期識別或排除感染。對高度懷疑感染患者應盡早行細菌培養和藥物敏感性試驗,盡可能獲得陽性病原學證據。

3.3 骨腫瘤保肢術后感染治療

本組 2 例為術后 1 周內發生的急性感染,表現為高熱、局部明顯紅腫熱痛、關節穿刺培養細菌陽性,且有敏感抗生素;2 例患者血培養結果與關節穿刺液培養一致,考慮為敗血癥后繼發假體周圍感染,經敏感抗生素治療后感染治愈,與文獻報道相符[18]。因此,急性期感染者在開始抗感染治療前,應盡可能行病原學檢查及藥物敏感性試驗,通過采樣后及時送檢、延長細菌培養時間,增加培養次數或專用細菌培養基等方法提高送檢率和培養陽性率。如能明確病原菌,急性感染經敏感抗生素治療可獲得治愈。

對于慢性感染,獲得確切的病原學證據有助于選擇敏感抗生素和抗生素骨水泥用于制作占位器。本組 12 例慢性感染均采取一期清創、抗生素骨水泥占位器植入的方式治療感染,取得良好效果;除 2 例發生占位器半脫位外,其余患者未發生占位器相關嚴重并發癥。12 例慢性感染患者中,3 例無法檢出病原菌者一期術后予萬古霉素、左氧氟沙星聯合治療,其中 2 例二期行截肢術,術后均判定為感染治愈,1 例二期行軸心式旋轉鉸鏈假體翻修術后再發竇道,拒絕進一步手術而帶菌生存。其余 9 例一期術中取樣病原學檢測為陽性者,根據藥物敏感性試驗結果選擇敏感抗生素治療,其中 2 例關節周圍軟組織條件差二期行關節融合,隨訪期間無再發感染跡象;7 例二期行膝關節假體翻修,但 1 例術后感染再發拒再手術,其余 6 例感染均治愈。在肢體功能方面,術后 12 個月除 1 例意外死亡外,其余 13 例患者 Enneking 評分為 12~26 分,平均 20 分。除 2 例帶菌生存(Enneking 評分 13、15 分)及 2 例二期截肢患者(Enneking 評分 12、15 分)外,其余患者均保留了較好的關節功能。因此,采取抗生素骨水泥占位器和兩期置換方式有利于感染的治療和肢體功能的保留。

本研究發現保肢手術時間、保肢術前化療周期、保肢術后引流時間是骨腫瘤保肢術后感染的危險因素。骨腫瘤保肢術后感染分為急、慢性感染,以慢性遲發性感染多見,治療復雜。對于急性感染,早期診斷并根據藥物敏感性試驗結果給予敏感抗生素治療。對于慢性感染,獲得病原學及藥物敏感性試驗結果是治療成敗的關鍵,一期行清創聯合抗生素骨水泥占位器可有效治療感染,挽救患者肢體。

作者貢獻:沈榮凱負責臨床工作實施,數據收集整理及統計分析,文章撰寫;林建華、朱夏負責科研設計、手術實施,指導文章撰寫并提出修改意見;蘇杰、鄭志華、吳朝陽負責數據收集整理。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經福建醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準(IEC-FOM-013-1.0)。

近年來隨著新輔助化療的普及、手術技術和人工材料的發展,腫瘤切除聯合假體重建的保肢治療已成為諸多骨腫瘤診療中心的標準治療手段[1]。但保肢術后假體周圍感染發生率較高,可達 8%~43%,而且因為腫瘤化療、患者免疫系統受損及腫瘤切除導致的巨大缺損等特點,骨腫瘤保肢術后感染有別于常規假體置換術后假體感染[2],處理較棘手,目前臨床上尚無適用的診療指南[3-7]。

假體周圍感染后如延誤診斷和治療,可能導致持續感染狀態,患者需要經歷多次翻修和長期抗菌治療,進一步造成關節功能不良甚至殘疾,嚴重影響患者生活質量[8]。因此,早期準確診斷和識別病原體,對選擇治療方案具有重要意義[9]。膝關節周圍特別是脛骨部位,由于軟組織覆蓋不足,成為惡性腫瘤保肢術后感染風險較高的部位。現總結我院膝關節周圍惡性腫瘤保肢術后感染的治療經驗,并對影響因素進行分析,為臨床治療提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

2008 年 1 月—2017 年 12 月對 212 例膝關節周圍惡性腫瘤患者行保肢治療;根據肌肉骨骼感染協會(MSIS)的診斷標準[7, 10],術后發生關節感染 14 例。其中,急性感染 2 例,分別于保肢術后 3、7 d 出現手術部位急性紅、腫、熱、痛;慢性感染 12 例,感染病程 4.5~36.0 個月,平均 13.5 個月。治療前患者均行血常規、紅細胞沉降率、C 反應蛋白、降鈣素原檢測。對 3 例形成慢性竇道或開放創面者,在開始抗生素治療前行咽拭子分泌物細菌培養及藥物敏感性試驗檢查;其余患者先行 CT 或 B 超檢查,如存在明顯積液,在治療開始前穿刺抽液,行細菌培養及藥物敏感性試驗檢查。其中 11 例(78.6%)細菌培養陽性。患者一般資料詳見表 1、2。

1.2 治療方法

1.2.1 急性感染

本組 2 例急性感染患者先靜脈滴注廣譜抗生素,待關節穿刺液培養均證實為耐甲氧西林金黃色葡萄球菌后,根據藥物敏感性試驗結果改為靜脈輸注萬古霉素 3 周后癥狀消退,炎癥指標正常,繼續口服敏感抗生素 3 周。

1.2.2 慢性感染

本組 12 例慢性感染患者均采取兩期手術治療。一期行清創、抗生素骨水泥占位器植入;二期 8 例感染治愈且軟組織條件良好者選擇假體翻修,2 例皮膚軟組織條件較差者選擇膝關節融合術,2 例根據患者及家屬意愿行大腿截肢術。手術均由同一組醫師完成。

① 一期手術:全麻下,取原手術入路。首先留取足量關節液行細菌培養及藥物敏感性試驗,分別取 5 處軟組織行快速冰凍切片檢查。取出內植物并徹底清除周圍可疑感染組織以及髓腔內殘留骨水泥。以雙氧水、大量生理鹽水反復沖洗,0.5% 聚維酮碘溶液浸泡術腔 10 min[11]。按照 2 g 萬古霉素與 40 g 含慶大霉素骨水泥比例混合,于骨水泥面團期制作骨水泥占位器后植入。為增強骨水泥占位器強度,在其軸心加入斯氏針作為支架,兩端用少量骨水泥與骨床黏合固定。

術后患肢以外固定支具輔助固定至二期手術前。根據藥物敏感性試驗結果給予敏感抗生素,如無敏感抗生素則給予萬古霉素、左氧氟沙星聯合治療。期間監測血常規、紅細胞沉降率、C 反應蛋白、降鈣素原,待 3~6 個月炎癥指標正常、感染控制后,二次手術取出骨水泥占位器。

② 二期手術:麻醉方式及入路同一期手術。術中再次取關節液及組織行細菌培養及藥物敏感性試驗,常規取 5 處軟組織行快速冰凍切片檢查,病理檢查證實感染均治愈。然后,8 例植入軸心式旋轉鉸鏈膝關節假體,其中脛骨假體植入后常規翻轉腓腸肌內側頭將其覆蓋;2 例行膝關節融合術;2 例行截肢術。術畢放置引流,逐層關閉切口。術后繼續應用敏感抗生素直至二期術中取樣細菌培養結果為陰性。

1.3 療效評價指標

感染治愈標準:二期術后隨訪 1 年以上,無感染癥狀、體征,定期復查血常規、紅細胞沉降率、C 反應蛋白持續正常。按惡性骨腫瘤隨訪計劃,術后 3 年內每 3 個月、3~5 年內每 6 個月、5 年后每 12 個月定期隨訪 1 次。隨訪內容包括查體、血常規、紅細胞沉降率、C 反應蛋白、X 線片、肺 CT,可疑腫瘤復發者酌情增加相應檢查。術后肢體功能采用 Enneking 評分系統進行評估。

1.4 統計學方法

采用 SPSS24.0 統計軟件進行分析。計數資料以率表示,組間比較采用 χ2 檢驗。根據保肢術后是否發生感染,將接受保肢手術的 212 例患者進行分組比較。對患者年齡、性別、保肢術前化療周期、骨髓抑制情況 [參考世界衛生組織(WHO)骨髓抑制分級標準]、血清白蛋白、血紅蛋白、保肢手術時間、保肢術后引流時間、輸血量進行單因素分析,初步篩選保肢術后感染的影響因素;進一步采用 logistic 回歸分析進行多因素分析,篩選危險因素。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 保肢術后感染危險因素分析

單因素分析顯示,保肢術前化療周期、骨髓抑制情況、保肢手術時間以及術后引流時間是保肢術后感染的影響因素(P<0.05)。見表 3。多因素分析顯示,保肢手術時間、保肢術前化療周期、保肢術后引流時間是骨腫瘤患者保肢術后感染的危險因素(P<0.05)。見表 4。

2.2 感染治療結果

本組 1 例于二期假體置換術后 6 個月因交通事故死亡;其余 13 例獲隨訪 12.2~48.0 個月,平均 19.9 個月。13 例獲隨訪患者中,2 例急性感染均治愈,隨訪期間感染無復發。11 例慢性感染者中,2 例一期術后發生占位器半脫位;2 例感染再發(其中 1 例為占位器半脫位者),拒絕進一步手術,帶菌生存;其余患者感染均治愈,隨訪期間感染無復發。見表 2。

13 例獲隨訪患者術后 12 個月 Enneking 評分為 12~26 分,平均 20 分。其中,2 例急性感染患者分別為 20、23 分,2 例二期截肢患者分別為 12、15 分,2 例帶菌生存者分別為 13、15 分。隨訪期間 1 例發生肺轉移,其余患者均未發現腫瘤轉移征象;腫瘤局部無復發。見圖 1。

圖1

患者(例 11),男,48 歲,左股骨遠端骨肉瘤保肢術后 22.5 個月發生感染

圖1

患者(例 11),男,48 歲,左股骨遠端骨肉瘤保肢術后 22.5 個月發生感染

a、b. 保肢術前正側位 X 線片;c、d. 保肢術后 1 周正側位 X 線片;e. 保肢術后 22.5 個月發生感染,膝關節皮膚破潰;f、g. 一期術后 3 個月正側位 X 線片;h~j. 二期關節融合術后 12 個月正側位及雙下肢全長 X 線片

Figure1. A 48-year-old male patient with an infection after 22.5 months of limb salvage surgery for distal osteosarcoma of the left femur (case 11)a, b. Anteroposterior and lateral X-ray films before limb salvage surgery; c, d. Anteroposterior and lateral X-ray films at 1 week after limb salvage surgery; e. Infection and skin rupture of the knee joint at 22.5 months after limb salvage surgery; f, g. Anteroposterior and lateral X-ray films at 3 months after the first stage operation; h-j. X-ray films of anteroposterior and lateral views and full length view at 12 months after the secondary arthrodesis

3 討論

3.1 保肢術后感染危險因素分析

輔助放化療后骨髓抑制、手術時間長、術中剝離面大、腫瘤假體體積大、為達腫瘤切除安全邊界導致軟組織覆蓋不足等問題,可能是骨腫瘤患者保肢術后假體周圍感染率高的危險因素。有研究顯示,與關節置換術后感染有關的因素包括肥胖、糖尿病、免疫抑制狀態、手術時間[12]、術中使用止血帶時間、預防性使用抗生素、術者經驗、手術室環境、輸血量[13]、引流量、引流管留置時間等。Blanco 等[14]認為手術時間超過 90 min 或術中使用止血帶時間超過 60 min 會顯著增加感染風險,而且風險高于其他因素。本研究單因素分析發現保肢術前化療周期、骨髓抑制情況、保肢手術時間以及術后引流時間是骨腫瘤患者保肢術后感染影響因素。經進一步多因素分析顯示保肢手術時間、保肢術前化療周期、保肢術后引流時間是危險因素。惡性腫瘤患者保肢手術首先需完整切除腫瘤組織,然后修復缺損,所以手術時間與腫瘤大小及其與周圍結構的解剖關系、術前規劃、手術醫生技術水平等多種因素有關,充分的術前準備、良好的手術技巧均能有效減少手術時間。術中精細解剖和徹底止血,能有效減少術后出血和引流管留置時間。更多的化療療程可能有助于減小腫瘤,但可能因抑制人體免疫能力導致保肢術后感染風險增加。本研究也顯示術前化療不超過 2 個療程的患者保肢術后感染風險明顯較低。但本研究中感染病例較少,研究結果存在偏倚,保肢術后危險因素有待擴大樣本量進一步研究明確。

3.2 骨腫瘤保肢術后感染診斷

骨腫瘤保肢術后感染多為遲發性感染,如何盡早識別感染是挽救患者肢體和功能的首要問題[9]。本研究參考 MSIS 的診斷標準[7, 10]進行診斷,包括主要標準及次要標準兩方面。主要標準:① 獨立 2 處假體周圍組織培養可見病原;② 滲液的竇道。次要標準:① 紅細胞沉降率和 C 反應蛋白增高;② 關節液白細胞計數增高;③ 關節液中性粒細胞比值增加;④ 關節內可見膿液;⑤ 假體周圍組織病理檢查顯示中性粒細胞增加;⑥ 假體周圍組織細菌培養呈陽性。滿足上述 1 項主要標準或 4 項次要標準即可診斷為感染。

假體周圍急、慢性感染的界定并無統一共識。Petretta 等[15]認為 6 周是區分急、慢性感染的時間點;Parvizi 等[16]提出以 3 個月為限區分急、慢性感染;Zimmerli[17]認為術后 3 個月內發生的感染為急性感染,3~12 個月為亞急性,12 個月以上為慢性感染。考慮骨腫瘤患者生存時間受腫瘤的影響,我們采用 3 個月作為急、慢性感染的時間分界點。

骨腫瘤患者保肢術后仍需繼續化療,化療后骨髓抑制及機體免疫機能下降,使患者感染臨床表現極不典型,實驗室檢查如白細胞計數、中性粒細胞比值、紅細胞沉降率、C 反應蛋白等感染相關指標單次檢查結果與感染程度不一致,增加了感染診斷難度。本組除 2 例急性感染者白細胞計數、紅細胞沉降率、C 反應蛋白明顯增高外,其余 12 例上述指標均在正常參考值或稍高于正常參考值上限。由于骨腫瘤患者保肢術后感染的隱匿性,可能無法完全符合 MSIS 的診斷標準。對于保肢術后患者,僅根據單次炎癥指標結果不能對感染進行準確判斷,應動態觀察上述炎癥指標,如出現波動時查找原因,結合患者臨床癥狀,如排除其他原因的疼痛、腫脹、皮溫升高、竇道等,早期識別或排除感染。對高度懷疑感染患者應盡早行細菌培養和藥物敏感性試驗,盡可能獲得陽性病原學證據。

3.3 骨腫瘤保肢術后感染治療

本組 2 例為術后 1 周內發生的急性感染,表現為高熱、局部明顯紅腫熱痛、關節穿刺培養細菌陽性,且有敏感抗生素;2 例患者血培養結果與關節穿刺液培養一致,考慮為敗血癥后繼發假體周圍感染,經敏感抗生素治療后感染治愈,與文獻報道相符[18]。因此,急性期感染者在開始抗感染治療前,應盡可能行病原學檢查及藥物敏感性試驗,通過采樣后及時送檢、延長細菌培養時間,增加培養次數或專用細菌培養基等方法提高送檢率和培養陽性率。如能明確病原菌,急性感染經敏感抗生素治療可獲得治愈。

對于慢性感染,獲得確切的病原學證據有助于選擇敏感抗生素和抗生素骨水泥用于制作占位器。本組 12 例慢性感染均采取一期清創、抗生素骨水泥占位器植入的方式治療感染,取得良好效果;除 2 例發生占位器半脫位外,其余患者未發生占位器相關嚴重并發癥。12 例慢性感染患者中,3 例無法檢出病原菌者一期術后予萬古霉素、左氧氟沙星聯合治療,其中 2 例二期行截肢術,術后均判定為感染治愈,1 例二期行軸心式旋轉鉸鏈假體翻修術后再發竇道,拒絕進一步手術而帶菌生存。其余 9 例一期術中取樣病原學檢測為陽性者,根據藥物敏感性試驗結果選擇敏感抗生素治療,其中 2 例關節周圍軟組織條件差二期行關節融合,隨訪期間無再發感染跡象;7 例二期行膝關節假體翻修,但 1 例術后感染再發拒再手術,其余 6 例感染均治愈。在肢體功能方面,術后 12 個月除 1 例意外死亡外,其余 13 例患者 Enneking 評分為 12~26 分,平均 20 分。除 2 例帶菌生存(Enneking 評分 13、15 分)及 2 例二期截肢患者(Enneking 評分 12、15 分)外,其余患者均保留了較好的關節功能。因此,采取抗生素骨水泥占位器和兩期置換方式有利于感染的治療和肢體功能的保留。

本研究發現保肢手術時間、保肢術前化療周期、保肢術后引流時間是骨腫瘤保肢術后感染的危險因素。骨腫瘤保肢術后感染分為急、慢性感染,以慢性遲發性感染多見,治療復雜。對于急性感染,早期診斷并根據藥物敏感性試驗結果給予敏感抗生素治療。對于慢性感染,獲得病原學及藥物敏感性試驗結果是治療成敗的關鍵,一期行清創聯合抗生素骨水泥占位器可有效治療感染,挽救患者肢體。

作者貢獻:沈榮凱負責臨床工作實施,數據收集整理及統計分析,文章撰寫;林建華、朱夏負責科研設計、手術實施,指導文章撰寫并提出修改意見;蘇杰、鄭志華、吳朝陽負責數據收集整理。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經福建醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準(IEC-FOM-013-1.0)。