引用本文: 吳廷奎, 劉浩, 王貝宇, 丁琛, 孟陽, 戎鑫, 陳華, 楊毅, 洪瑛, 黃康康, 何俊波. 人工頸椎間盤置換術后椎體前緣骨吸收的影響因素分析及對療效的影響研究. 中國修復重建外科雜志, 2021, 35(1): 26-32. doi: 10.7507/1002-1892.202008126 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

人工頸椎間盤置換術(cervical disc arthroplasty,CDA)經過 20 年的發展,已成為治療頸椎退行性疾病的常規術式之一。多項隨機對照試驗證實,CDA 臨床療效與頸前路減壓植骨融合術(anterior cervical discectomy and fusion,ACDF)相似,并且中長期隨訪顯示 CDA 能有效保留置換節段活動度(range of motion,ROM),減少了鄰椎病的發生以及再手術率[1-2]。但是,隨著臨床應用增多,CDA 術后相關并發癥的報道也逐漸增多,包括術后節段性后凸、假體移位、假體下沉、骨溶解、異位骨化以及椎體前緣骨吸收(anterior bone loss,ABL)現象等[3-4]。目前,對于 CDA 術后 ABL 發生率及其是否影響人工椎間盤功能尚無一致結論。為此,現回顧分析于我院采用 Prestige-LP 人工頸椎間盤(Medtronic公司,美國)行 CDA 治療的患者臨床資料,觀察術后 ABL 發生情況,分析 ABL 發生規律、影響因素以及對 CDA 臨床療效的影響。報告如下。

1 研究對象及方法

1.1 研究對象

納入標準:① 年齡 18~60 歲;② 頸椎退行性病變導致的神經根病或脊髓病;③ C3~7 單節段病變;④ 隨訪時間≥12 個月;⑤ 采用 Prestige-LP 人工頸椎間盤行 CDA;⑥ 手術由同一位醫師完成。排除標準:① 多節段 CDA 或 CDA 聯合 ACDF 手術;② 臨床或影像學資料不完整。

2008 年 1 月—2017 年 12 月,共 209 例患者于我院接受單節段 Prestige-LP 人工頸椎間盤 CDA 治療,其中 155 例符合選擇標準納入研究。男 69 例,女 86 例;年齡 26~59 歲,平均 43.3 歲。病變節段:C4、5 22 例,C5、6 111 例, C6、7 22 例。患者獲隨訪 12~120 個月,平均 33.4 個月。

1.2 研究方法

1.2.1 臨床療效評價指標

采用日本骨科協會(JOA)評分、疼痛視覺模擬評分(VAS)、頸椎功能障礙指數(NDI)評價臨床療效。

1.2.2 影像學評價指標

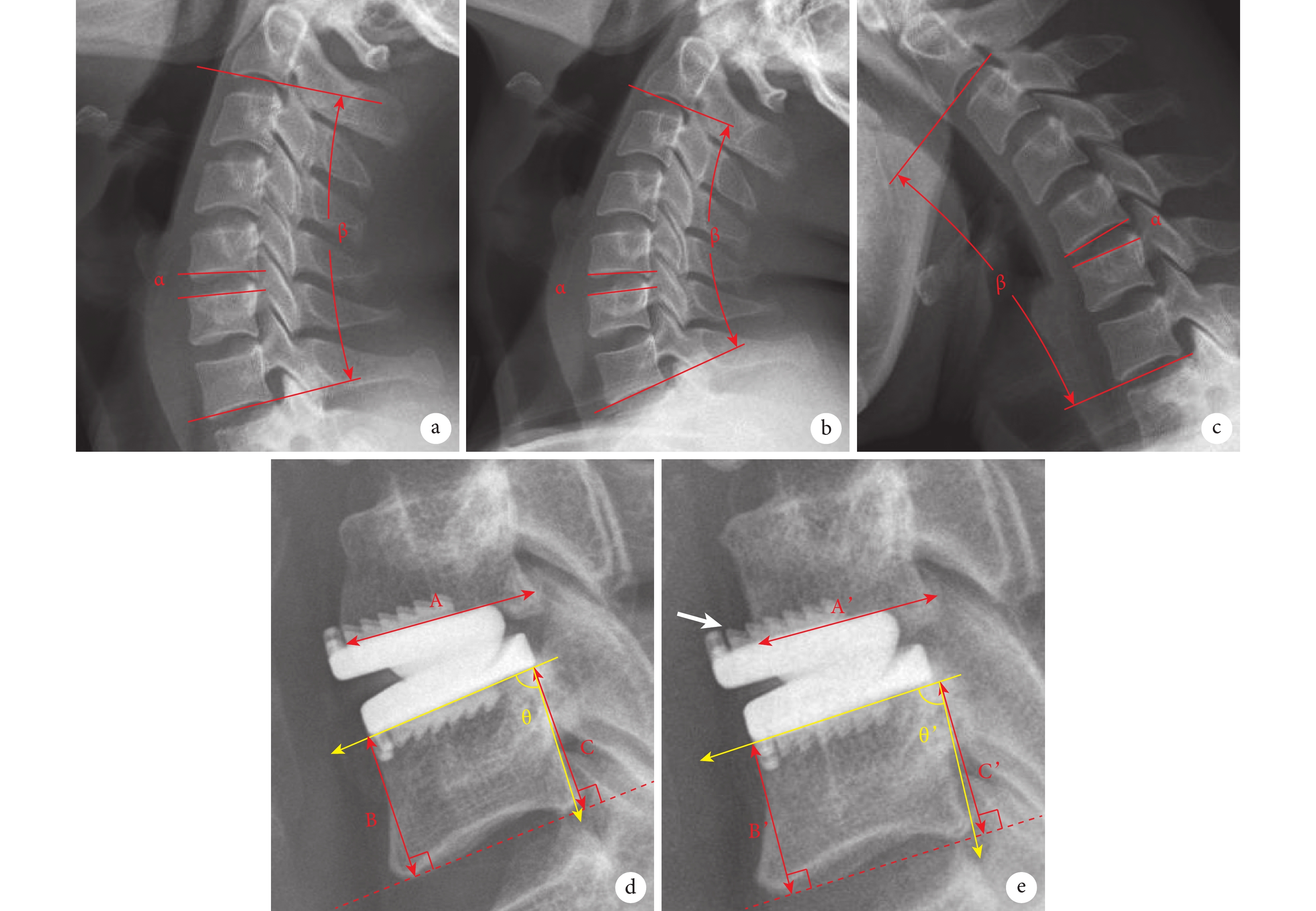

① 頸椎曲度及 C2~7 ROM:術前、術后即刻及末次隨訪時,于頸椎側位 X 線片沿 C2 椎體下緣和 C7 椎體下緣各畫一直線,兩直線所成角度為 Cobb 角(前凸為正值,后凸為負值),即為頸椎曲度;在過伸過屈位 X 線片上同上法測量 Cobb 角,兩角度差值即為 C2~7 ROM。② 椎間角度及節段 ROM:術前、術后即刻及末次隨訪時,于側位 X 線片沿置換椎體上位椎體下緣和下位椎體上緣(置換后則沿假體上、下緣)各畫一條直線,兩直線所成角度即為椎間角度(前凸為正值,后凸為負值);在過伸過屈位 X 線片上同上法測量椎間角度,兩角度差值即為節段 ROM。③ 上、下終板長度:術后即刻及末次隨訪時,于頸椎側位 X 線片測量椎間盤間隙上、下骨性終板的前后距離,即為上、下終板長度。所有測量工作均在 PACS 系統上完成。見圖1a~c。

圖1

影像學評價指標測量示意圖

圖1

影像學評價指標測量示意圖

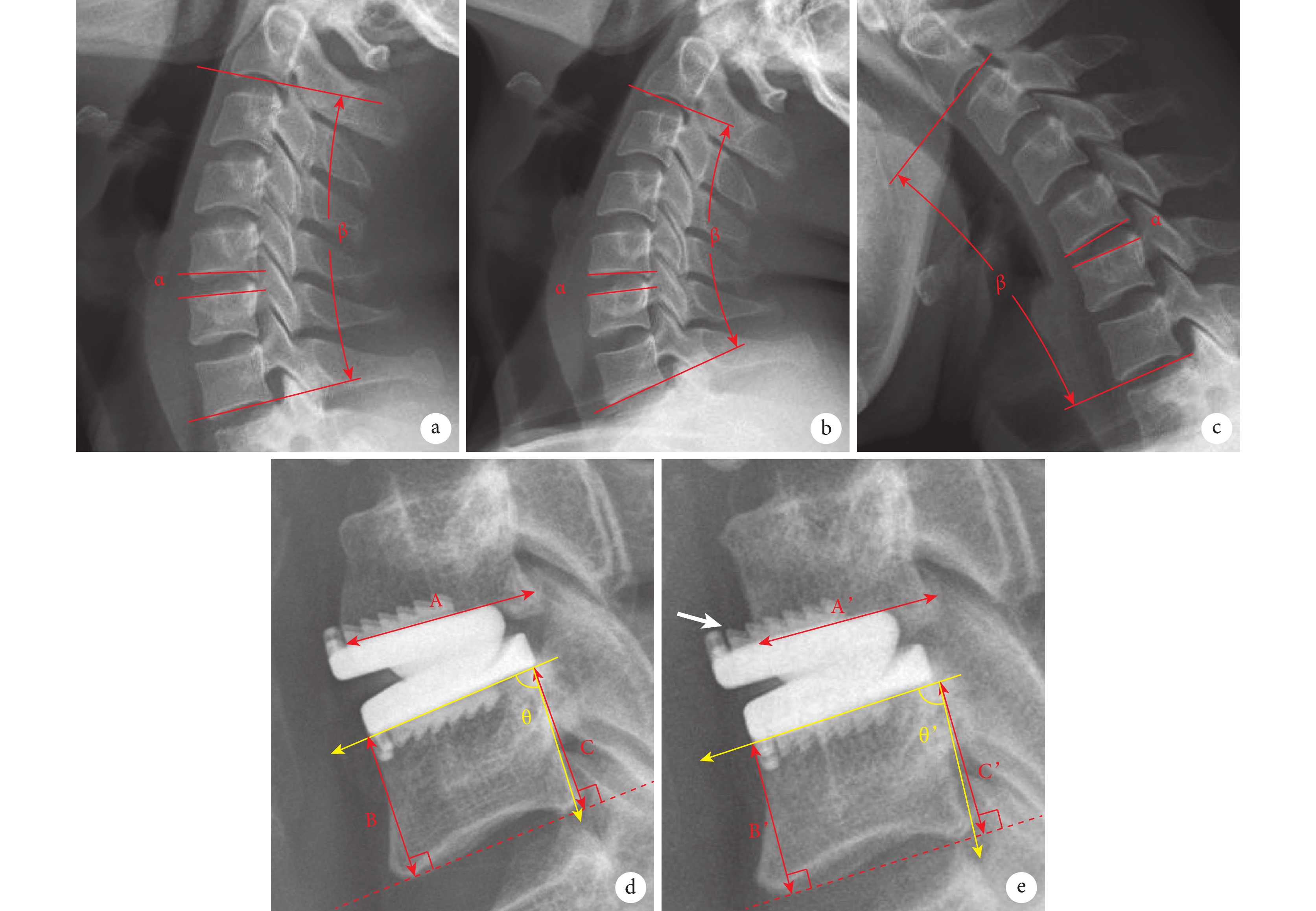

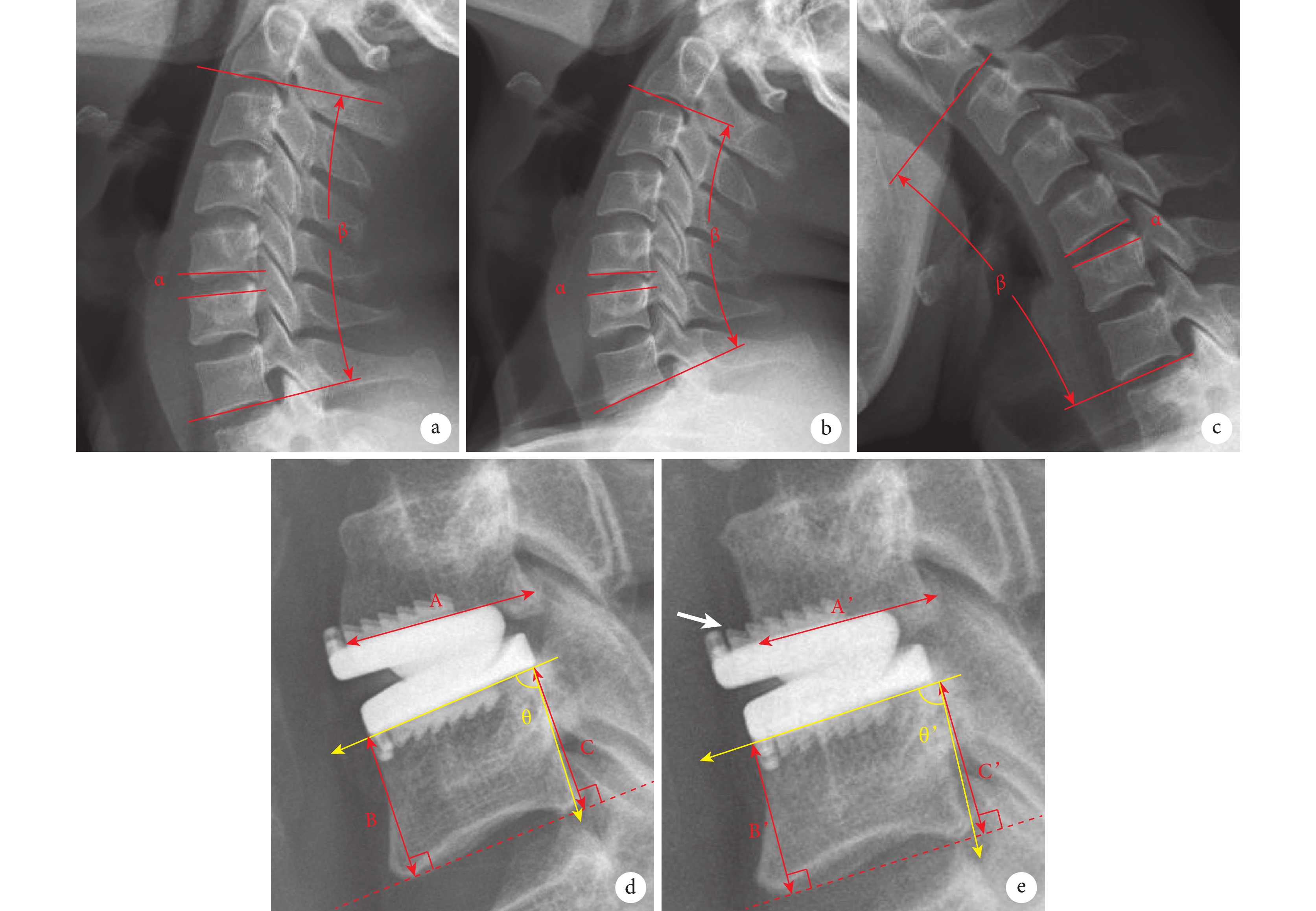

a. 于側位 X 線片測量椎間角度(∠α)及頸椎曲度(∠β);b、c. 于過伸過屈位 X 線片測量 C2~7 ROM 及節段 ROM;d、e. 術后即刻及隨訪時側位 X 線片觀察 ABL 和假體下沉情況 A 和 A’ 表示骨性終板長度,B 和 B’ 表示下椎體前緣高度,C 和 C’ 表示下椎體后緣高度,∠θ和∠θ’表示假體-椎體角

Figure1. Measurement of radiographic parametersa. Disc angle (∠α) and cervical lordosis (∠β) were measured on the lateral X-ray film; b, c. C2-7 ROM and segmental ROM were measured on the extension-flexion X-ray films; d, e. ABL and prosthesis subsidence were observed on the lateral X-ray films at immediate after operation and during follow-up A and A’ indicated the endplate length, B and B’ indicated the anterior height of the lower vertebral body, C and C’ indicated the posterior height of the lower vertebral body, and ∠θ and ∠θ’ indicated the prosthesis-vertebrae angle

1.2.3 假體相關并發癥評價

① ABL:根據 Kieser 等[5]提出的分級方法評估 ABL。首先,按照公式計算 ABL 占骨性終板長度的百分比(ABL%),公式:(術后即刻終板長度–隨訪時終板長度)/術后即刻終板長度×100%。其中,0 級:無 ABL,ABL% 為 0~1%;1 級:輕度 ABL,ABL% 為 1%~5%;2 級:中度 ABL,ABL% 為 5%~10%;3 級:重度 ABL 不伴假體下沉,ABL%>10%,但不伴終板塌陷或假體下沉;4 級:重度 ABL 伴假體下沉,ABL% >10%,并伴有終板塌陷或假體下沉。見圖 1d、e。

② 假體下沉:于術后側位 X 線片上沿假體下緣與椎體后緣各畫一直線,兩直線夾角記為假體-椎體角。置換節段下椎體前緣連線的距離為前緣高度,下椎體后緣連線的距離為后緣高度。若術后即刻與隨訪測得的假體-椎體角差值>5°,或者術后即刻與隨訪測得的前緣或后緣高度差值>2 mm,定義為假體下沉。見圖 1d、e。

③ 異位骨化:觀察術后異位骨化發生情況,并根據 McAfee 等[6]提出的異位骨化分級方法進行評價,共分為 4 級,其中 1~2 級為低等級異位骨化、3~4 級為高等級異位骨化。

④ 鄰近節段影像學退變:出現以下任意影像學征象定義為鄰近節段影像學退變[7]:椎體前方新增骨贅或者已存在的骨贅增大、椎間隙高度丟失>30%、新形成前縱韌帶骨化或者已存在的前縱韌帶骨化加重。

1.3 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示;組間比較采用獨立樣本 t 檢驗、配對 t 檢驗、重復測量方差分析,計數資料組間比較采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法。對患者年齡、性別、體質量指數(body mass index,BMI)、術中出血量、骨密度(T 值)、術前血鈣、術前血磷、術前 ALP、手術節段、手術時間及隨訪時間進行單因素分析,初步篩選 CDA 術后發生 ABL 的影響因素;進一步采用 logistic 回歸分析篩選危險因素。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 一般資料

155 例患者中,術后發生 ABL 94 例(60.6%,ABL 組)、未發生 ABL 61 例(39.4%,無 ABL 組)。參照 Kieser 等[5]提出的分級方法,36 例 1 級、28 例 2 級、27 例 3 級、3 例 4 級。81 例(86.2%)ABL 發生在術后 3 個月內,其中 13 例在術后 6 個月骨吸收等級增加(10 例增加 1 級、3 例增加 2 級),之后骨吸收不再進展;其余患者隨訪期間骨吸收無進展。

單因素分析顯示,兩組患者年齡、BMI、術中出血量比較差異有統計學意義(P<0.05),性別、T 值、術前血鈣、術前血磷、術前 ALP、手術節段、手術時間及隨訪時間比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。多因素分析顯示年齡和 BMI 是 CDA 術后發生 ABL 的危險因素(P<0.05),見表2。

)

Table1.

Comparison of general data between the ABL and the non-ABL groups (

)

Table1.

Comparison of general data between the ABL and the non-ABL groups ( )

)

2.2 臨床療效評價

兩組術后 JOA 評分、NDI 及 VAS 評分均較術前明顯改善,末次隨訪時較術后 3 個月進一步改善,差異均有統計學意義(P<0.05)。兩組術前及術后 3 個月、末次隨訪時 JOA 評分、NDI 及 VAS 評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表3。

)

Table3.

Comparison of JOA score, VAS score, and NDI between the two groups (

)

Table3.

Comparison of JOA score, VAS score, and NDI between the two groups ( )

)

2.3 影像學評價

組間比較:術前,無 ABL 組頸椎曲度明顯大于 ABL 組,差異有統計學意義(t=?2.402,P=0.018);兩組間 C2~7 ROM、椎間角度、節段 ROM 比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。術后即刻,兩組上述影像學指標以及上、下終板長度比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。末次隨訪時,ABL 組節段 ROM 明顯大于無 ABL 組,上、下終板長度明顯小于無 ABL 組,差異均有統計學意義(P<0.05);其余影像學指標比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表4。

)

Table4.

Comparison of radiographic parameters between the two groups (

)

Table4.

Comparison of radiographic parameters between the two groups ( )

)

組內比較:與術前相比,ABL 組頸椎曲度術后即刻及末次隨訪時均顯著增加(P<0.05);術后即刻 C2~7 ROM 及節段 ROM 明顯降低、椎間角度明顯增大(P<0.05),末次隨訪時均恢復至術前水平(P>0.05)。與術前相比,無 ABL 組術后即刻頸椎曲度明顯增大、C2~7 ROM 明顯降低(P<0.05),末次隨訪時接近術前水平(P>0.05);椎間角度術后即刻無明顯差異(P>0.05),末次隨訪時明顯降低(P<0.05);節段 ROM 術后即刻與末次隨訪時均明顯降低(P<0.05)。

與術后即刻相比,末次隨訪時 ABL 組上、下終板長度明顯減小,而無 ABL 組明顯增加,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

2.4 假體相關并發癥發生情況

術后 5 例(3.2%)發生假體下沉,ABL 組 3 例、無 ABL 組 2 例,組間差異無統計學意義(P=1.000)。

67 例(43.2%)發生異位骨化,ABL 組 32 例、無 ABL 組 35 例,組間差異有統計學意義(χ2=8.208,P=0.004)。其中,高等級異位骨化 26 例,ABL 組 13 例、無 ABL 組 13 例,組間差異無統計學意義(χ2=1.483,P=0.223)。

29 例(18.7%)發生鄰近節段影像學退變,ABL 組 15 例、無 ABL 組 14 例,組間差異無統計學意義(χ2=1.190,P=0.276)。

3 討論

目前,CDA 術后異位骨化、鄰椎病等并發癥獲得了臨床廣泛關注,但 ABL 現象鮮有報道。本研究關注的 ABL 與膝、髖關節置換術后骨溶解現象不一樣,后者通常表現為假體周圍骨組織進展性破壞,主要發生在假體植入 5 年后,X 線片常顯示為假體-骨界面之間的溶解空洞征象[8],目前此類骨溶解病因尚不確定,許多學者認為是一種“顆粒性疾病”,即由假體磨屑引起的疾病[9]。而 CDA 術后發生的 ABL 具有自限性,本研究中 86.2%ABL 發生在術后 3 個月內,12 個月后不再進展,X 線片上表現為假體與椎體前緣皮質骨接觸部位的骨組織吸收,無溶解空洞征象。既往研究發現骨重建在內植物植入后 6~12 周開始[10],因此我們分析 ABL 是一種 CDA 術后早期普遍存在的現象,并且可能與骨重建過程相關,而非真正的術后并發癥。

本研究患者 CDA 術后臨床癥狀均明顯改善,無 ABL 組與 ABL 組的 JOA 評分、NDI 和 VAS 評分差異均無統計學意義,這與 Heo 等[11]和 Kieser 等[5]的研究結果一致。一項綜述報道 CDA 術后無癥狀性 ABL 發生率達 63.7%,但無需進行手術干預[12]。此外,ABL 在影像學上表現出的穩定無進展性也佐證了本研究中兩組相似的臨床療效。Hacker 等[13]報道了 4 例與 CDA 術后骨溶解相關的晚期并發癥,發現影像學上溶解空洞持續進展并伴有臨床癥狀惡化。與骨溶解不同,發生嚴重 ABL 患者的臨床癥狀并沒有惡化,可能得益于假體下方骨缺損區域的骨修復,維持了假體功能和穩定性。Kieser 等[5]發現 CDA 術后軟骨下終板塌陷的患者其塌陷部位會發生自發性骨融合,而在未發生塌陷的骨缺損部位發生骨修復,這個過程往往需要數年。本研究 ABL 組 94 例患者中,32 例發生了異位骨化。盡管異位骨化發生機制尚不清楚,但我們分析 ABL 患者異位骨化形成可能是骨修復過程的體現,異位骨化消除了因為椎體前緣骨吸收導致的假體失穩現象。ABL 組末次隨訪時節段 ROM 明顯優于無 ABL 組,提示 ABL 可能對維持人工頸椎間盤功能有一定積極作用。此外,ABL 組的異位骨化發生率也明顯低于無 ABL 組,這可能與 ABL 組術后保持較高節段 ROM 有關。

Frost[14]的骨生理學理論指出,骨組織可以通過骨重塑機制來調整強度,以適應施加在骨組織上的機械載荷大小。骨組織承受載荷小于 50~100 με 時會引起骨吸收,100~1 500 με 時骨組織呈穩定狀態,1 500~3 000 με 時會導致骨形成。Chen 等[15]發現 Bryan 人工頸椎間盤 CDA 術后椎間角度是發生 ABL 的影響因素,椎間角度越大,假體-骨界面后方的應力越集中,進而導致載荷不均勻分布,最終發生 ABL。本研究中 ABL 組術后即刻椎間角度大于無 ABL 組,這可能會導致骨性終板前方應變低于骨組織穩定狀態的應變閾值,進而引起骨吸收。但兩組椎間角度差異無統計學意義,可能與樣本量和假體差異有關,上述結論需要更大樣本量研究來進一步驗證。此外,有限元分析研究發現因椎體后方應變能更高,CDA 術后異位骨化主要在椎體后方形成[16];頸椎各節段瞬時旋轉中心在 CDA 術后可能發生改變[17],而骨吸收主要發生在術后 3 個月內的椎體前方,因此我們分析頸椎力學環境改變可能是發生 ABL 的主要原因,術后早期椎體前部不能達到最適應變導致骨吸收以適應載荷大小。本研究 logistic 回歸分析顯示年齡和 BMI 是 CDA 術后發生 ABL 的獨立影響因素,年齡較小的患者可能由于骨代謝能力更強,更容易發生 ABL。而 BMI 可能通過影響骨組織受力情況而影響 ABL 的發生,這種現象在人工髖關節置換中也有報道,高 BMI 患者術后股骨骨吸收發生率低[18]。盡管頭頸部不是人體主要承重單位,但本研究結果提示 BMI 較小者更容易發生 ABL,可能是由于頭頸部質量較小,對置換節段椎骨應變影響較小。

既往研究也對 ABL 發生原因進行了分析,例如 Heo 等[11]認為假體的應力遮擋效應可能導致 ABL,但是應力遮擋通常是進行性的,發生在術后數年而非術后 3 個月[19]。Kieser 等[5]認為 ABL 的發生主要與手術因素有關,比如前縱韌帶切除、灼燒引起的骨組織熱壞死,以及椎間盤顯露過程對椎體前緣造成的損傷等,嚴重 ABL 的發生可能與滋養血管破壞引起的終板前緣缺血性壞死有關。但我們認為手術因素不是引起 ABL 的主要原因。尸體解剖研究證實頸椎節段越高,椎體前緣滋養血管越少[20],缺血性壞死也很少在椎骨發生[21]。盡管本研究單因素分析發現 ABL 組術中出血量較無 ABL 組明顯增多,但是 logistic 回歸分析提示術中出血量不是 ABL 的獨立影響因素,這可能與術中出血量包含皮膚出血、滋養血管出血、靜脈叢出血等多個來源有關。此外,本研究結果也提示 ABL 的發生與手術節段無相關性,因此滋養血管的破壞可能與 ABL 發生無關。另一方面,本研究手術均由同一位高年資醫師實施,排除了手術技術差異的影響。

綜上述,Prestige-LP 人工頸椎間盤 CDA 術后 ABL 現象普遍存在,主要發生在術后 3 個月內,通常在術后 1 年內穩定且不再進展。ABL 不會影響臨床療效,可能對手術節段假體活動功能的保留有積極作用。年齡和 BMI 是 ABL 的獨立影響因素。但本研究仍存在不足之處:① 本研究屬于回顧性研究,無法避免偏倚;② 部分患者隨訪時未行血清學檢查,無法統計各隨訪時間點血清學結果及其意義,其他指標如吸煙情況、合并疾病等也未納入統計分析;③ 樣本量較小,隨訪時間較短,ABL 對遠期療效的影響需要進一步關注;④ 影像學指標均基于 X 線片測量,放大效應、假體位置以及假體-終板覆蓋面積對測量結果均有影響。

作者貢獻:吳廷奎參與文章撰寫、數據收集工作、實驗設計以及統計分析;劉浩、王貝宇參與實驗設計、對文章的知識性內容作批評性審閱;丁琛、孟陽、戎鑫、陳華參與實驗實施;楊毅、洪瑛、黃康康、何俊波參與數據收集整理及統計分析。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準 [2019年審(946)號]。

人工頸椎間盤置換術(cervical disc arthroplasty,CDA)經過 20 年的發展,已成為治療頸椎退行性疾病的常規術式之一。多項隨機對照試驗證實,CDA 臨床療效與頸前路減壓植骨融合術(anterior cervical discectomy and fusion,ACDF)相似,并且中長期隨訪顯示 CDA 能有效保留置換節段活動度(range of motion,ROM),減少了鄰椎病的發生以及再手術率[1-2]。但是,隨著臨床應用增多,CDA 術后相關并發癥的報道也逐漸增多,包括術后節段性后凸、假體移位、假體下沉、骨溶解、異位骨化以及椎體前緣骨吸收(anterior bone loss,ABL)現象等[3-4]。目前,對于 CDA 術后 ABL 發生率及其是否影響人工椎間盤功能尚無一致結論。為此,現回顧分析于我院采用 Prestige-LP 人工頸椎間盤(Medtronic公司,美國)行 CDA 治療的患者臨床資料,觀察術后 ABL 發生情況,分析 ABL 發生規律、影響因素以及對 CDA 臨床療效的影響。報告如下。

1 研究對象及方法

1.1 研究對象

納入標準:① 年齡 18~60 歲;② 頸椎退行性病變導致的神經根病或脊髓病;③ C3~7 單節段病變;④ 隨訪時間≥12 個月;⑤ 采用 Prestige-LP 人工頸椎間盤行 CDA;⑥ 手術由同一位醫師完成。排除標準:① 多節段 CDA 或 CDA 聯合 ACDF 手術;② 臨床或影像學資料不完整。

2008 年 1 月—2017 年 12 月,共 209 例患者于我院接受單節段 Prestige-LP 人工頸椎間盤 CDA 治療,其中 155 例符合選擇標準納入研究。男 69 例,女 86 例;年齡 26~59 歲,平均 43.3 歲。病變節段:C4、5 22 例,C5、6 111 例, C6、7 22 例。患者獲隨訪 12~120 個月,平均 33.4 個月。

1.2 研究方法

1.2.1 臨床療效評價指標

采用日本骨科協會(JOA)評分、疼痛視覺模擬評分(VAS)、頸椎功能障礙指數(NDI)評價臨床療效。

1.2.2 影像學評價指標

① 頸椎曲度及 C2~7 ROM:術前、術后即刻及末次隨訪時,于頸椎側位 X 線片沿 C2 椎體下緣和 C7 椎體下緣各畫一直線,兩直線所成角度為 Cobb 角(前凸為正值,后凸為負值),即為頸椎曲度;在過伸過屈位 X 線片上同上法測量 Cobb 角,兩角度差值即為 C2~7 ROM。② 椎間角度及節段 ROM:術前、術后即刻及末次隨訪時,于側位 X 線片沿置換椎體上位椎體下緣和下位椎體上緣(置換后則沿假體上、下緣)各畫一條直線,兩直線所成角度即為椎間角度(前凸為正值,后凸為負值);在過伸過屈位 X 線片上同上法測量椎間角度,兩角度差值即為節段 ROM。③ 上、下終板長度:術后即刻及末次隨訪時,于頸椎側位 X 線片測量椎間盤間隙上、下骨性終板的前后距離,即為上、下終板長度。所有測量工作均在 PACS 系統上完成。見圖1a~c。

圖1

影像學評價指標測量示意圖

圖1

影像學評價指標測量示意圖

a. 于側位 X 線片測量椎間角度(∠α)及頸椎曲度(∠β);b、c. 于過伸過屈位 X 線片測量 C2~7 ROM 及節段 ROM;d、e. 術后即刻及隨訪時側位 X 線片觀察 ABL 和假體下沉情況 A 和 A’ 表示骨性終板長度,B 和 B’ 表示下椎體前緣高度,C 和 C’ 表示下椎體后緣高度,∠θ和∠θ’表示假體-椎體角

Figure1. Measurement of radiographic parametersa. Disc angle (∠α) and cervical lordosis (∠β) were measured on the lateral X-ray film; b, c. C2-7 ROM and segmental ROM were measured on the extension-flexion X-ray films; d, e. ABL and prosthesis subsidence were observed on the lateral X-ray films at immediate after operation and during follow-up A and A’ indicated the endplate length, B and B’ indicated the anterior height of the lower vertebral body, C and C’ indicated the posterior height of the lower vertebral body, and ∠θ and ∠θ’ indicated the prosthesis-vertebrae angle

1.2.3 假體相關并發癥評價

① ABL:根據 Kieser 等[5]提出的分級方法評估 ABL。首先,按照公式計算 ABL 占骨性終板長度的百分比(ABL%),公式:(術后即刻終板長度–隨訪時終板長度)/術后即刻終板長度×100%。其中,0 級:無 ABL,ABL% 為 0~1%;1 級:輕度 ABL,ABL% 為 1%~5%;2 級:中度 ABL,ABL% 為 5%~10%;3 級:重度 ABL 不伴假體下沉,ABL%>10%,但不伴終板塌陷或假體下沉;4 級:重度 ABL 伴假體下沉,ABL% >10%,并伴有終板塌陷或假體下沉。見圖 1d、e。

② 假體下沉:于術后側位 X 線片上沿假體下緣與椎體后緣各畫一直線,兩直線夾角記為假體-椎體角。置換節段下椎體前緣連線的距離為前緣高度,下椎體后緣連線的距離為后緣高度。若術后即刻與隨訪測得的假體-椎體角差值>5°,或者術后即刻與隨訪測得的前緣或后緣高度差值>2 mm,定義為假體下沉。見圖 1d、e。

③ 異位骨化:觀察術后異位骨化發生情況,并根據 McAfee 等[6]提出的異位骨化分級方法進行評價,共分為 4 級,其中 1~2 級為低等級異位骨化、3~4 級為高等級異位骨化。

④ 鄰近節段影像學退變:出現以下任意影像學征象定義為鄰近節段影像學退變[7]:椎體前方新增骨贅或者已存在的骨贅增大、椎間隙高度丟失>30%、新形成前縱韌帶骨化或者已存在的前縱韌帶骨化加重。

1.3 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示;組間比較采用獨立樣本 t 檢驗、配對 t 檢驗、重復測量方差分析,計數資料組間比較采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法。對患者年齡、性別、體質量指數(body mass index,BMI)、術中出血量、骨密度(T 值)、術前血鈣、術前血磷、術前 ALP、手術節段、手術時間及隨訪時間進行單因素分析,初步篩選 CDA 術后發生 ABL 的影響因素;進一步采用 logistic 回歸分析篩選危險因素。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 一般資料

155 例患者中,術后發生 ABL 94 例(60.6%,ABL 組)、未發生 ABL 61 例(39.4%,無 ABL 組)。參照 Kieser 等[5]提出的分級方法,36 例 1 級、28 例 2 級、27 例 3 級、3 例 4 級。81 例(86.2%)ABL 發生在術后 3 個月內,其中 13 例在術后 6 個月骨吸收等級增加(10 例增加 1 級、3 例增加 2 級),之后骨吸收不再進展;其余患者隨訪期間骨吸收無進展。

單因素分析顯示,兩組患者年齡、BMI、術中出血量比較差異有統計學意義(P<0.05),性別、T 值、術前血鈣、術前血磷、術前 ALP、手術節段、手術時間及隨訪時間比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。多因素分析顯示年齡和 BMI 是 CDA 術后發生 ABL 的危險因素(P<0.05),見表2。

)

Table1.

Comparison of general data between the ABL and the non-ABL groups (

)

Table1.

Comparison of general data between the ABL and the non-ABL groups ( )

)

2.2 臨床療效評價

兩組術后 JOA 評分、NDI 及 VAS 評分均較術前明顯改善,末次隨訪時較術后 3 個月進一步改善,差異均有統計學意義(P<0.05)。兩組術前及術后 3 個月、末次隨訪時 JOA 評分、NDI 及 VAS 評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表3。

)

Table3.

Comparison of JOA score, VAS score, and NDI between the two groups (

)

Table3.

Comparison of JOA score, VAS score, and NDI between the two groups ( )

)

2.3 影像學評價

組間比較:術前,無 ABL 組頸椎曲度明顯大于 ABL 組,差異有統計學意義(t=?2.402,P=0.018);兩組間 C2~7 ROM、椎間角度、節段 ROM 比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。術后即刻,兩組上述影像學指標以及上、下終板長度比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。末次隨訪時,ABL 組節段 ROM 明顯大于無 ABL 組,上、下終板長度明顯小于無 ABL 組,差異均有統計學意義(P<0.05);其余影像學指標比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表4。

)

Table4.

Comparison of radiographic parameters between the two groups (

)

Table4.

Comparison of radiographic parameters between the two groups ( )

)

組內比較:與術前相比,ABL 組頸椎曲度術后即刻及末次隨訪時均顯著增加(P<0.05);術后即刻 C2~7 ROM 及節段 ROM 明顯降低、椎間角度明顯增大(P<0.05),末次隨訪時均恢復至術前水平(P>0.05)。與術前相比,無 ABL 組術后即刻頸椎曲度明顯增大、C2~7 ROM 明顯降低(P<0.05),末次隨訪時接近術前水平(P>0.05);椎間角度術后即刻無明顯差異(P>0.05),末次隨訪時明顯降低(P<0.05);節段 ROM 術后即刻與末次隨訪時均明顯降低(P<0.05)。

與術后即刻相比,末次隨訪時 ABL 組上、下終板長度明顯減小,而無 ABL 組明顯增加,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

2.4 假體相關并發癥發生情況

術后 5 例(3.2%)發生假體下沉,ABL 組 3 例、無 ABL 組 2 例,組間差異無統計學意義(P=1.000)。

67 例(43.2%)發生異位骨化,ABL 組 32 例、無 ABL 組 35 例,組間差異有統計學意義(χ2=8.208,P=0.004)。其中,高等級異位骨化 26 例,ABL 組 13 例、無 ABL 組 13 例,組間差異無統計學意義(χ2=1.483,P=0.223)。

29 例(18.7%)發生鄰近節段影像學退變,ABL 組 15 例、無 ABL 組 14 例,組間差異無統計學意義(χ2=1.190,P=0.276)。

3 討論

目前,CDA 術后異位骨化、鄰椎病等并發癥獲得了臨床廣泛關注,但 ABL 現象鮮有報道。本研究關注的 ABL 與膝、髖關節置換術后骨溶解現象不一樣,后者通常表現為假體周圍骨組織進展性破壞,主要發生在假體植入 5 年后,X 線片常顯示為假體-骨界面之間的溶解空洞征象[8],目前此類骨溶解病因尚不確定,許多學者認為是一種“顆粒性疾病”,即由假體磨屑引起的疾病[9]。而 CDA 術后發生的 ABL 具有自限性,本研究中 86.2%ABL 發生在術后 3 個月內,12 個月后不再進展,X 線片上表現為假體與椎體前緣皮質骨接觸部位的骨組織吸收,無溶解空洞征象。既往研究發現骨重建在內植物植入后 6~12 周開始[10],因此我們分析 ABL 是一種 CDA 術后早期普遍存在的現象,并且可能與骨重建過程相關,而非真正的術后并發癥。

本研究患者 CDA 術后臨床癥狀均明顯改善,無 ABL 組與 ABL 組的 JOA 評分、NDI 和 VAS 評分差異均無統計學意義,這與 Heo 等[11]和 Kieser 等[5]的研究結果一致。一項綜述報道 CDA 術后無癥狀性 ABL 發生率達 63.7%,但無需進行手術干預[12]。此外,ABL 在影像學上表現出的穩定無進展性也佐證了本研究中兩組相似的臨床療效。Hacker 等[13]報道了 4 例與 CDA 術后骨溶解相關的晚期并發癥,發現影像學上溶解空洞持續進展并伴有臨床癥狀惡化。與骨溶解不同,發生嚴重 ABL 患者的臨床癥狀并沒有惡化,可能得益于假體下方骨缺損區域的骨修復,維持了假體功能和穩定性。Kieser 等[5]發現 CDA 術后軟骨下終板塌陷的患者其塌陷部位會發生自發性骨融合,而在未發生塌陷的骨缺損部位發生骨修復,這個過程往往需要數年。本研究 ABL 組 94 例患者中,32 例發生了異位骨化。盡管異位骨化發生機制尚不清楚,但我們分析 ABL 患者異位骨化形成可能是骨修復過程的體現,異位骨化消除了因為椎體前緣骨吸收導致的假體失穩現象。ABL 組末次隨訪時節段 ROM 明顯優于無 ABL 組,提示 ABL 可能對維持人工頸椎間盤功能有一定積極作用。此外,ABL 組的異位骨化發生率也明顯低于無 ABL 組,這可能與 ABL 組術后保持較高節段 ROM 有關。

Frost[14]的骨生理學理論指出,骨組織可以通過骨重塑機制來調整強度,以適應施加在骨組織上的機械載荷大小。骨組織承受載荷小于 50~100 με 時會引起骨吸收,100~1 500 με 時骨組織呈穩定狀態,1 500~3 000 με 時會導致骨形成。Chen 等[15]發現 Bryan 人工頸椎間盤 CDA 術后椎間角度是發生 ABL 的影響因素,椎間角度越大,假體-骨界面后方的應力越集中,進而導致載荷不均勻分布,最終發生 ABL。本研究中 ABL 組術后即刻椎間角度大于無 ABL 組,這可能會導致骨性終板前方應變低于骨組織穩定狀態的應變閾值,進而引起骨吸收。但兩組椎間角度差異無統計學意義,可能與樣本量和假體差異有關,上述結論需要更大樣本量研究來進一步驗證。此外,有限元分析研究發現因椎體后方應變能更高,CDA 術后異位骨化主要在椎體后方形成[16];頸椎各節段瞬時旋轉中心在 CDA 術后可能發生改變[17],而骨吸收主要發生在術后 3 個月內的椎體前方,因此我們分析頸椎力學環境改變可能是發生 ABL 的主要原因,術后早期椎體前部不能達到最適應變導致骨吸收以適應載荷大小。本研究 logistic 回歸分析顯示年齡和 BMI 是 CDA 術后發生 ABL 的獨立影響因素,年齡較小的患者可能由于骨代謝能力更強,更容易發生 ABL。而 BMI 可能通過影響骨組織受力情況而影響 ABL 的發生,這種現象在人工髖關節置換中也有報道,高 BMI 患者術后股骨骨吸收發生率低[18]。盡管頭頸部不是人體主要承重單位,但本研究結果提示 BMI 較小者更容易發生 ABL,可能是由于頭頸部質量較小,對置換節段椎骨應變影響較小。

既往研究也對 ABL 發生原因進行了分析,例如 Heo 等[11]認為假體的應力遮擋效應可能導致 ABL,但是應力遮擋通常是進行性的,發生在術后數年而非術后 3 個月[19]。Kieser 等[5]認為 ABL 的發生主要與手術因素有關,比如前縱韌帶切除、灼燒引起的骨組織熱壞死,以及椎間盤顯露過程對椎體前緣造成的損傷等,嚴重 ABL 的發生可能與滋養血管破壞引起的終板前緣缺血性壞死有關。但我們認為手術因素不是引起 ABL 的主要原因。尸體解剖研究證實頸椎節段越高,椎體前緣滋養血管越少[20],缺血性壞死也很少在椎骨發生[21]。盡管本研究單因素分析發現 ABL 組術中出血量較無 ABL 組明顯增多,但是 logistic 回歸分析提示術中出血量不是 ABL 的獨立影響因素,這可能與術中出血量包含皮膚出血、滋養血管出血、靜脈叢出血等多個來源有關。此外,本研究結果也提示 ABL 的發生與手術節段無相關性,因此滋養血管的破壞可能與 ABL 發生無關。另一方面,本研究手術均由同一位高年資醫師實施,排除了手術技術差異的影響。

綜上述,Prestige-LP 人工頸椎間盤 CDA 術后 ABL 現象普遍存在,主要發生在術后 3 個月內,通常在術后 1 年內穩定且不再進展。ABL 不會影響臨床療效,可能對手術節段假體活動功能的保留有積極作用。年齡和 BMI 是 ABL 的獨立影響因素。但本研究仍存在不足之處:① 本研究屬于回顧性研究,無法避免偏倚;② 部分患者隨訪時未行血清學檢查,無法統計各隨訪時間點血清學結果及其意義,其他指標如吸煙情況、合并疾病等也未納入統計分析;③ 樣本量較小,隨訪時間較短,ABL 對遠期療效的影響需要進一步關注;④ 影像學指標均基于 X 線片測量,放大效應、假體位置以及假體-終板覆蓋面積對測量結果均有影響。

作者貢獻:吳廷奎參與文章撰寫、數據收集工作、實驗設計以及統計分析;劉浩、王貝宇參與實驗設計、對文章的知識性內容作批評性審閱;丁琛、孟陽、戎鑫、陳華參與實驗實施;楊毅、洪瑛、黃康康、何俊波參與數據收集整理及統計分析。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準 [2019年審(946)號]。