引用本文: 謝婷珺, 劉元波, 韓婷璐, 朱珊, 臧夢青, 陳博, 李杉珊. 遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣手術設計和初步臨床應用. 中國修復重建外科雜志, 2021, 35(3): 349-355. doi: 10.7507/1002-1892.202009114 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

傳統肌皮瓣如背闊肌肌皮瓣,因血運豐富、組織量大等優點,常被用來覆蓋有重要結構或植入體暴露的部位、感染創面或消滅死腔[1]。但肌皮瓣內的肌肉成分往往只是血管的載體,肌肉與肌皮瓣上的皮膚成分在面積上差距很大,例如傳統下腹部橫行腹直肌肌皮瓣,腹直肌僅位于組織瓣中間,肌肉面積遠小于其上皮膚面積[2]。

1980 年,Baek 等[3]首次報道以頸橫動脈為蒂的下位斜方肌肌皮瓣修復面頸部缺損。該肌皮瓣切取不損害斜方肌上部和橫部,極大降低了供區繼發損害。下位斜方肌肌皮瓣是修復重建外科領域最常用的組織瓣之一,既可帶蒂移位[4-5],也可游離移植[6]。在構成上,肌皮瓣遠端實際僅為筋膜皮瓣而不存在肌肉成分,極大降低了其修復能力。作為與斜方肌緊鄰的肌肉,背闊肌上后部一部分肌肉恰好位于下位斜方肌肌皮瓣遠端深面。Atiyeh 等[7]報道將一小部分背闊肌和椎旁筋膜包括在垂直設計的斜方肌肌皮瓣遠端,修復 1 例小腦腫瘤根治術、放療后感染造成的顱骨和硬腦膜缺損;Chen 等[8]報道將部分背闊肌攜帶在超長垂直設計的下位斜方肌肌皮瓣遠端,修復 3 例顱頜面復發性腫瘤切除術造成的顱底大面積缺損。但這些報道臨床病例數有限,也未對背闊肌的成活機制進行探討。2014 年 12 月—2019 年 12 月,我們采用遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣修復不同部位缺損 13 例,取得良好臨床效果。現回顧分析 13 例患者臨床資料,并對下位斜方肌肌皮瓣遠端攜帶的背闊肌成活機制進行初步探討。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男 10 例,女 3 例;年齡 29~83 歲,平均 52.1 歲。惡性腫瘤切除后遺留創面 12 例,其中頭頸部腫瘤 6 例、肩背部腫瘤 5 例、胸背部腫瘤 1 例;4 例合并創面感染、骨外露,1 例合并顱骨缺損、硬腦膜外露,1 例合并創面感染、顱骨壞死、腦脊液漏。交通事故傷 1 例,導致肩背部感染創面、骨外露。創面范圍為 11 cm×7 cm~23 cm×15 cm。

1.2 手術方法

1.2.1 術前設計

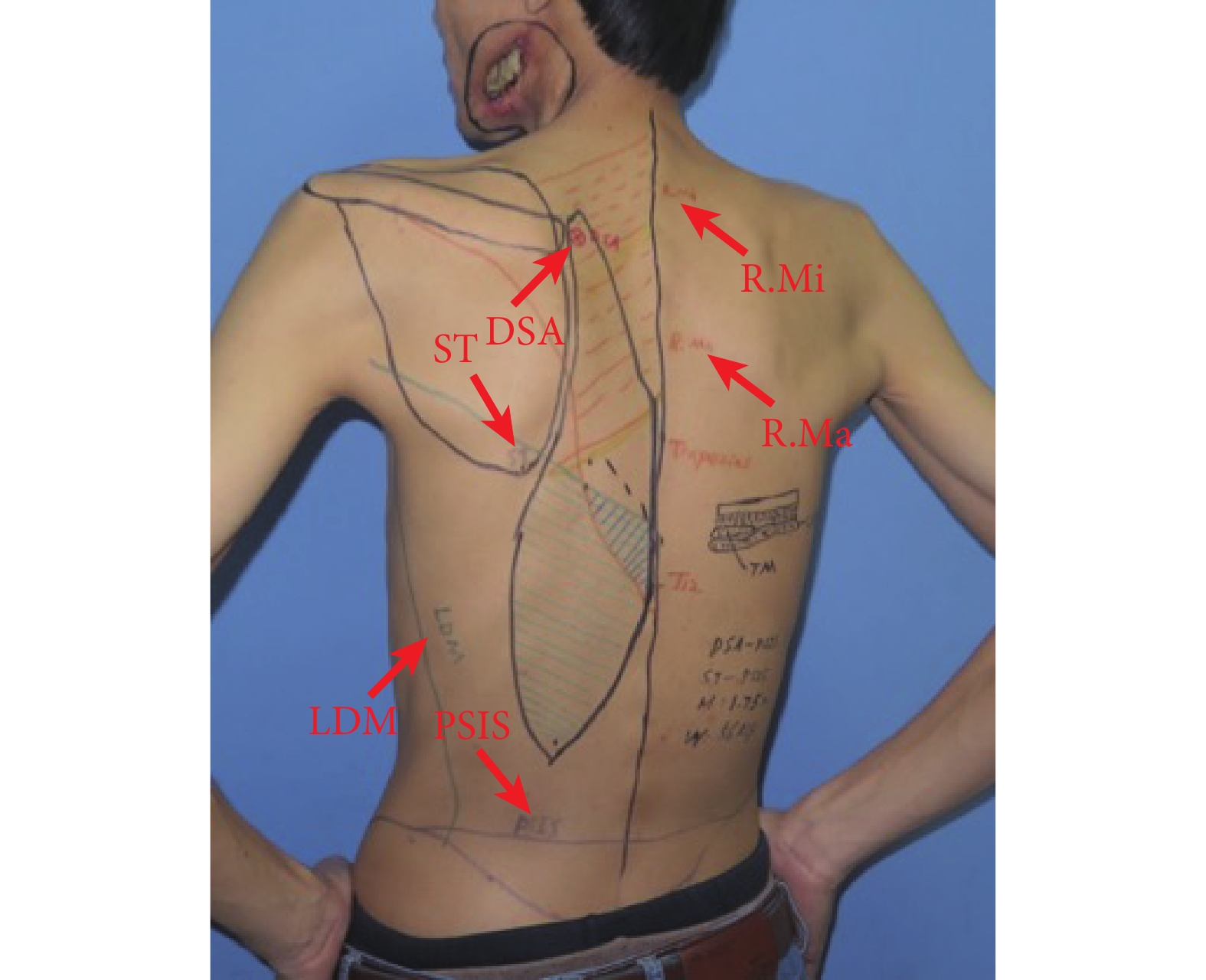

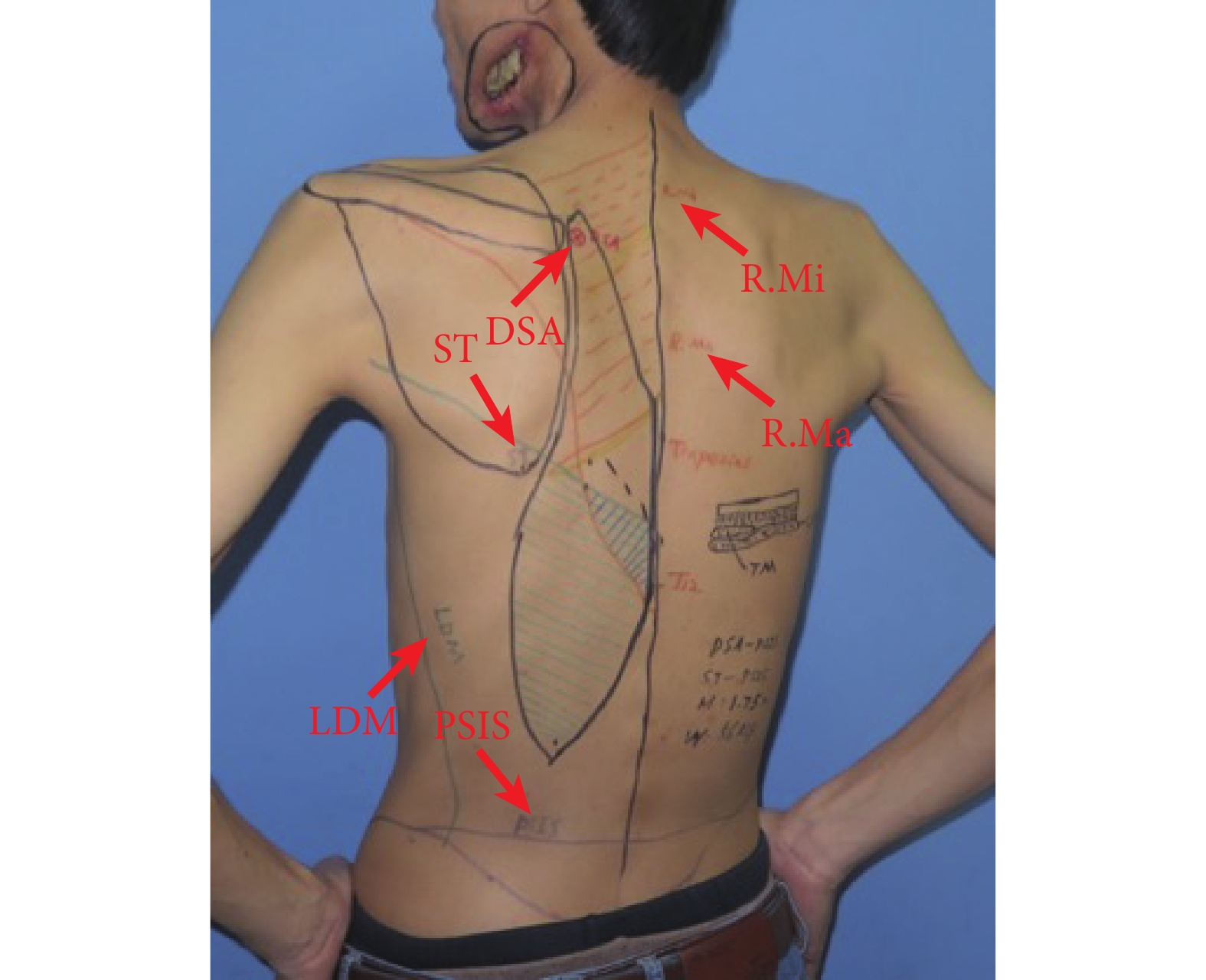

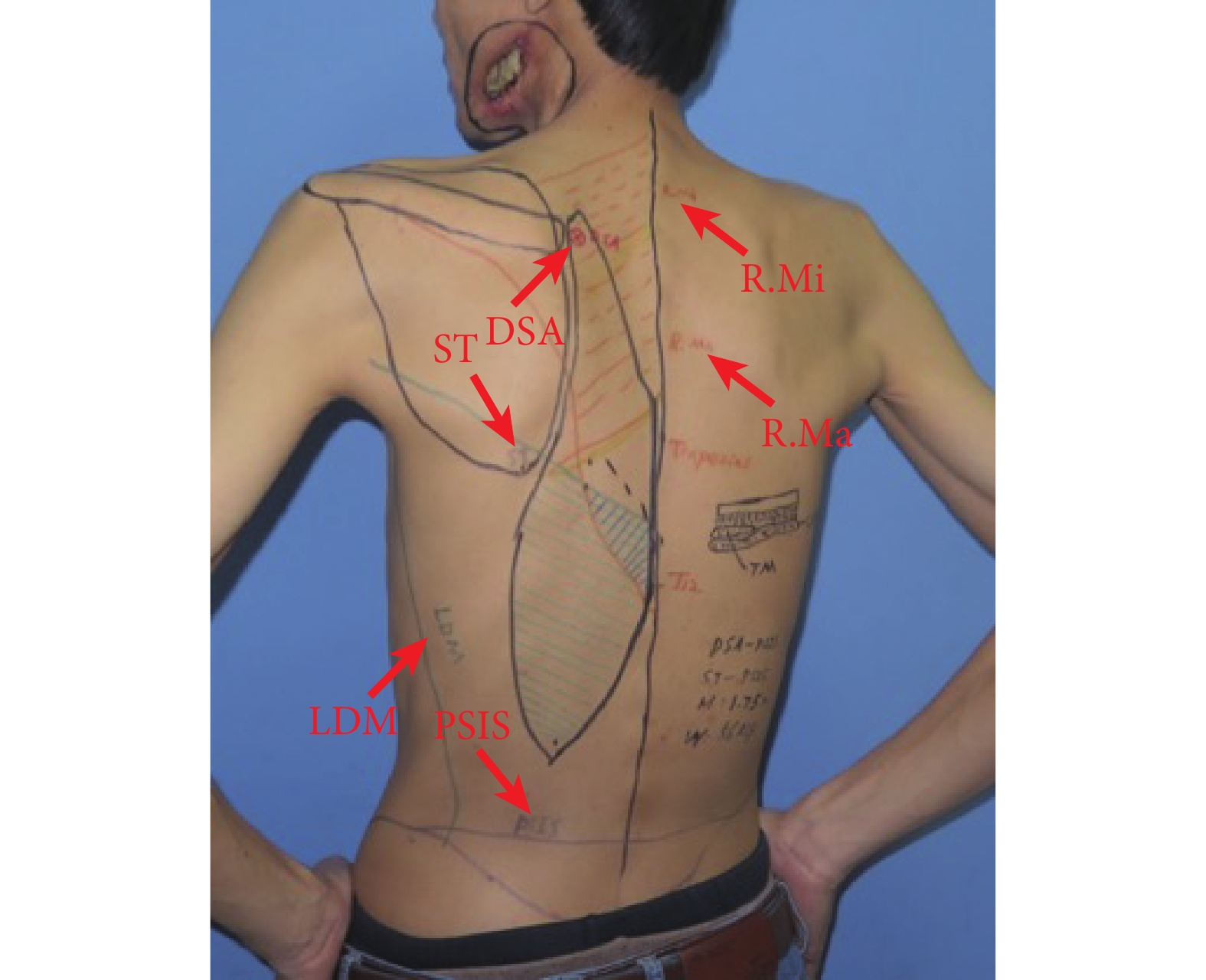

對缺損位置、大小、形狀和創面情況進行初步評估。讓患者雙手叉腰,取站立位,進行皮瓣設計。先用標記筆標記后背中線、肩胛骨和肩胛岡位置及輪廓,其中肩胛岡內側緣稍內側為肩胛背動脈的體表投影點,T12 棘突所在位置為斜方肌下緣最低點,自肩胛岡弧形標記斜方肌外側緣,沿肩胛下角呈 45° 斜向內上方畫線,為大菱形肌下緣體表投影。然后觸摸并標記背闊肌上緣和前緣。以肩胛背動脈為蒂,垂直設計長橢圓形下位斜方肌肌皮瓣,肌皮瓣內側緣為后背中線,外側緣位置取決于擬修復缺損寬度。將一部分背闊肌包括在肌皮瓣遠端。見圖 1。

圖1

術前皮膚標記和肌皮瓣設計

圖1

術前皮膚標記和肌皮瓣設計

DSA:肩胛背動脈 ST:肩胛下角 LDM:背闊肌 R. Ma:大菱形肌 R. Mi:小菱形肌 PSIS:兩側髂后上嵴最高點連線

Figure1. Preoperative skin markings and design of the lower trapezius musculocutaneous flap carrying a portion of the latissimus dorsi muscleDSA: Dorsal scapular artery ST: Scapular tip LDM: Latissimus dorsi muscle R. Ma: Rhomboid major muscle R. Mi: Rhomboid minor muscle PSIS: A line connecting the highest points of bilateral posterior superior iliac spines

1.2.2 肌皮瓣切取和移位

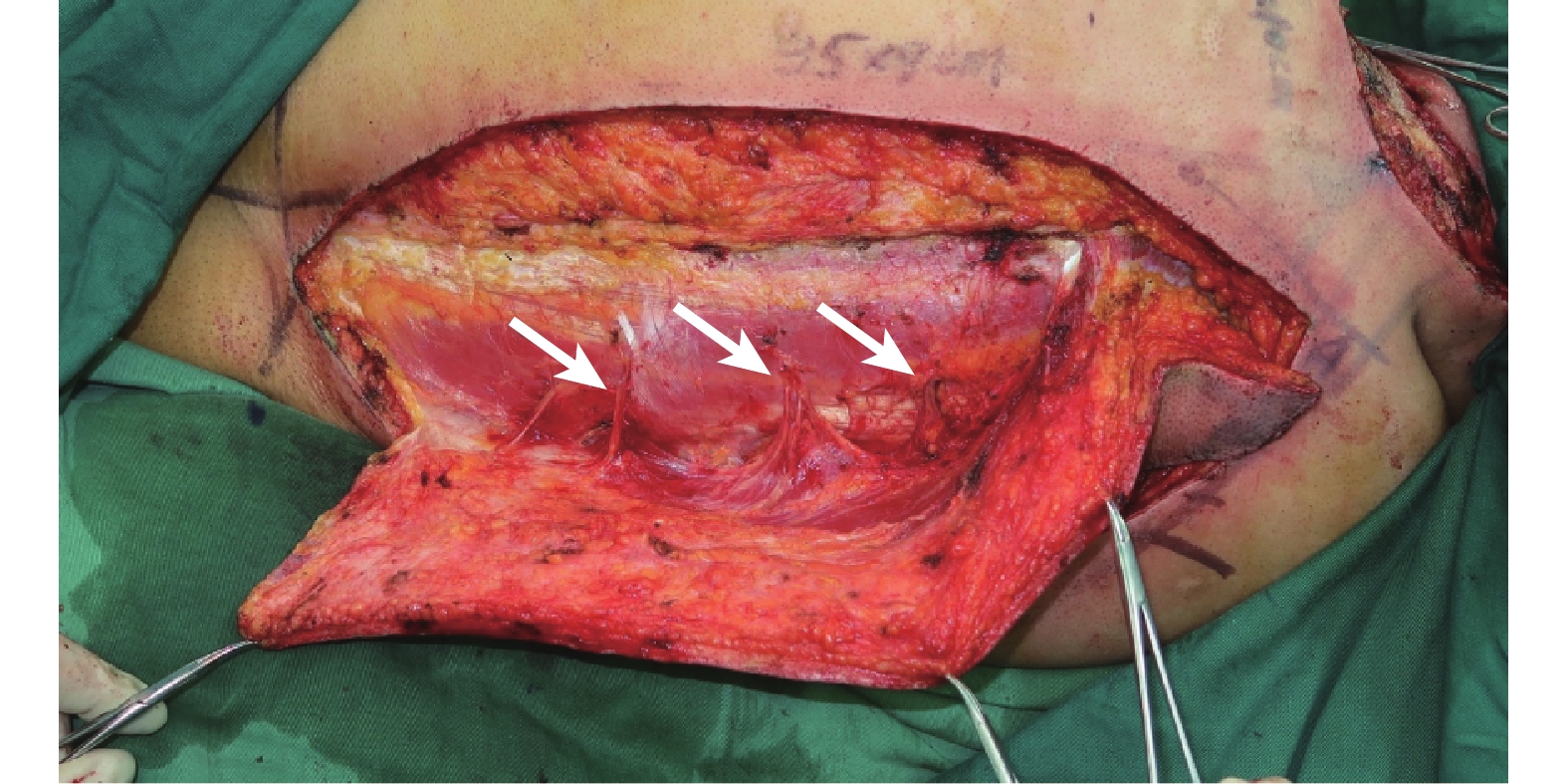

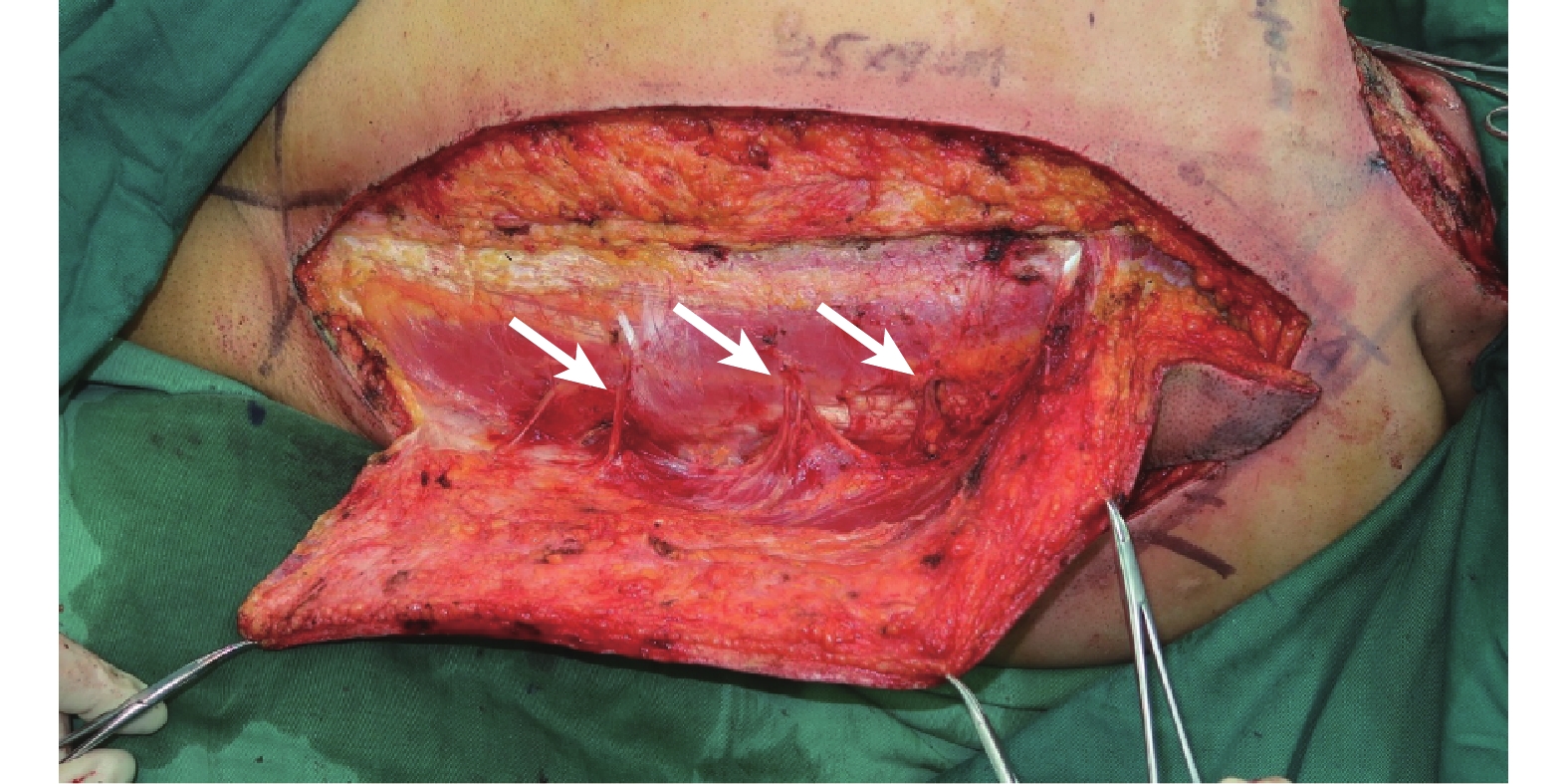

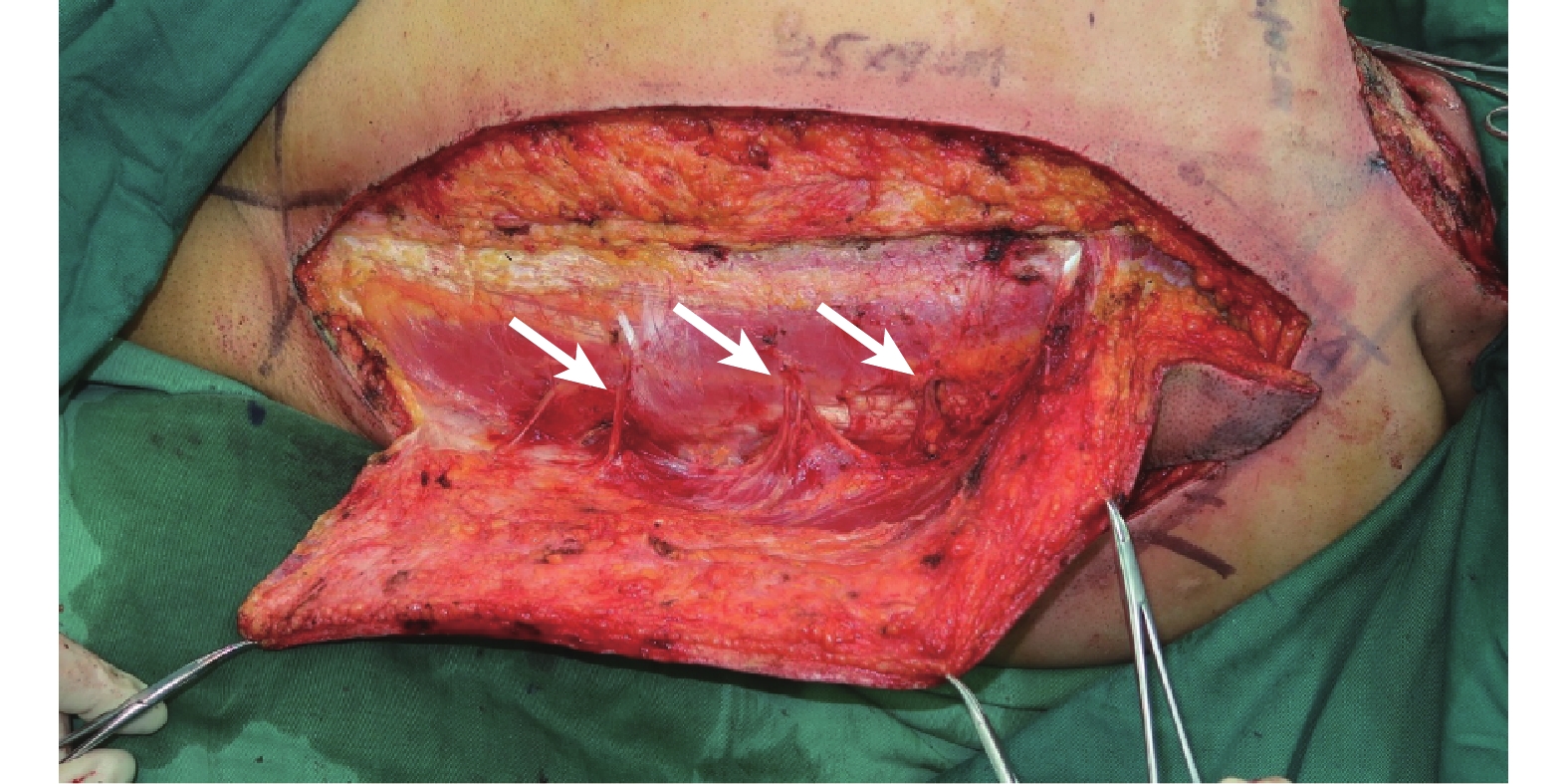

患者于全麻下取側臥位,首先切除腫瘤組織或對創面實施徹底清創,去除所有壞死組織;仔細止血后再次評估創面,根據需要適當調整肌皮瓣設計。先切開肌皮瓣內側緣,依次顯露并切斷背闊肌和斜方肌在棘突上的附著點,顯露大菱形肌下緣。此時,切開肌皮瓣外側緣,在背闊肌和斜方肌下掀起皮瓣,可見到縱向排列、來自肋間后動脈背側支的穿支血管。在大菱形肌下緣恒定存在 1 支穿支血管,該穿支血管發出分支,分別進入斜方肌和背闊肌,結扎穿支血管主干,保留存在于斜方肌和背闊肌之間的血管通道完整性;其他穿支血管也分別予以結扎、切斷。見圖 2。在大菱形肌表面繼續向頭側掀起皮瓣,可見到自菱形肌表面淺出,位于肩胛岡內緣附近的肩胛背動、靜脈;進一步剝離,獲得足夠長度的血管蒂。本組肌皮瓣切取范圍為 25 cm×8 cm~40 cm×14 cm。依據供、受區的空間位置關系,采取螺旋槳皮瓣移位方式(8 例)或經皮下隧道島狀皮瓣移位方式(5 例),將肌皮瓣移位至受區修復創面。供區直接拉攏縫合(9 例),張力過大者行游離植皮(2 例)或轉移皮瓣(2 例,分別為肋間動脈穿支皮瓣和胸背動脈穿支皮瓣)修復。

圖2

來自肋間后動脈背側支的穿支血管發出分支分別進入 斜方肌和背闊肌(箭頭)

Figure2.

The perforator from the dorsal branch of the posterior intercostal vessel gave off branches and entered the trapezius and latissimus dorsi muscles respectively (arrows)

圖2

來自肋間后動脈背側支的穿支血管發出分支分別進入 斜方肌和背闊肌(箭頭)

Figure2.

The perforator from the dorsal branch of the posterior intercostal vessel gave off branches and entered the trapezius and latissimus dorsi muscles respectively (arrows)

1.3 術后處理

術后 7 d 內患者取側臥位,避免壓迫蒂部;術中放置引流管,避免肌皮瓣下積血、積液,待引流量<20 mL 時拔除引流管。術后根據患者飲食情況適當補液。密切觀察肌皮瓣,尤其是肌皮瓣遠端血液灌注和靜脈回流情況。術后 2 周左右拆線。

2 結果

術后 2 例肌皮瓣遠端 4 cm 出現壞死,清創后 1 例采用局部皮瓣修復,1 例行轉移肋間動脈穿支皮瓣修復;余 11 例肌皮瓣全部成活,無動靜脈危象發生,供、受區創面Ⅰ期愈合。13 例均獲隨訪,隨訪時間 1~48 個月,平均 7.4 個月。所有皮瓣顏色、質地良好。隨訪期間 1 例患者因腫瘤復發再次行腫瘤切除,1 例頭皮血管肉瘤患者術后 4 個月因不明原因胸腔出血死亡;余腫瘤患者未見腫瘤復發,缺損處肌皮瓣覆蓋穩定,感染控制。

3 典型病例

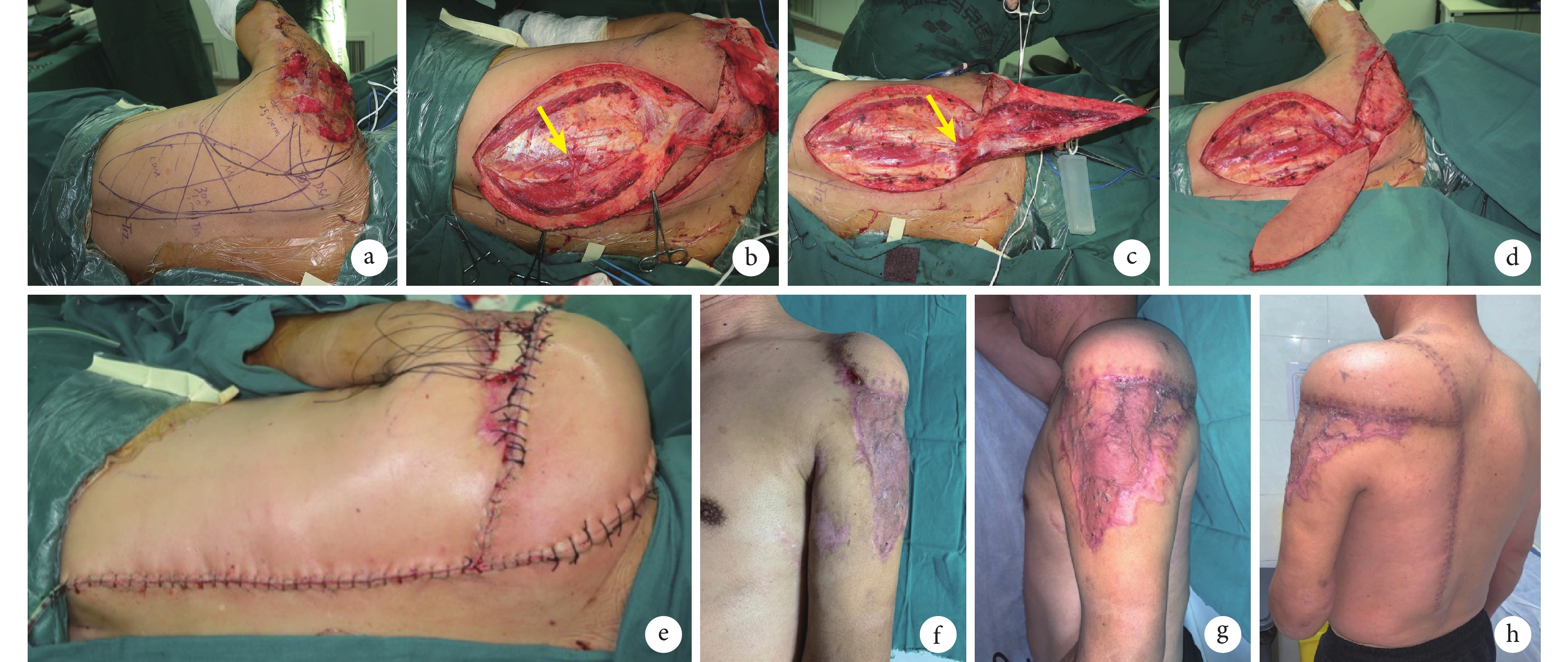

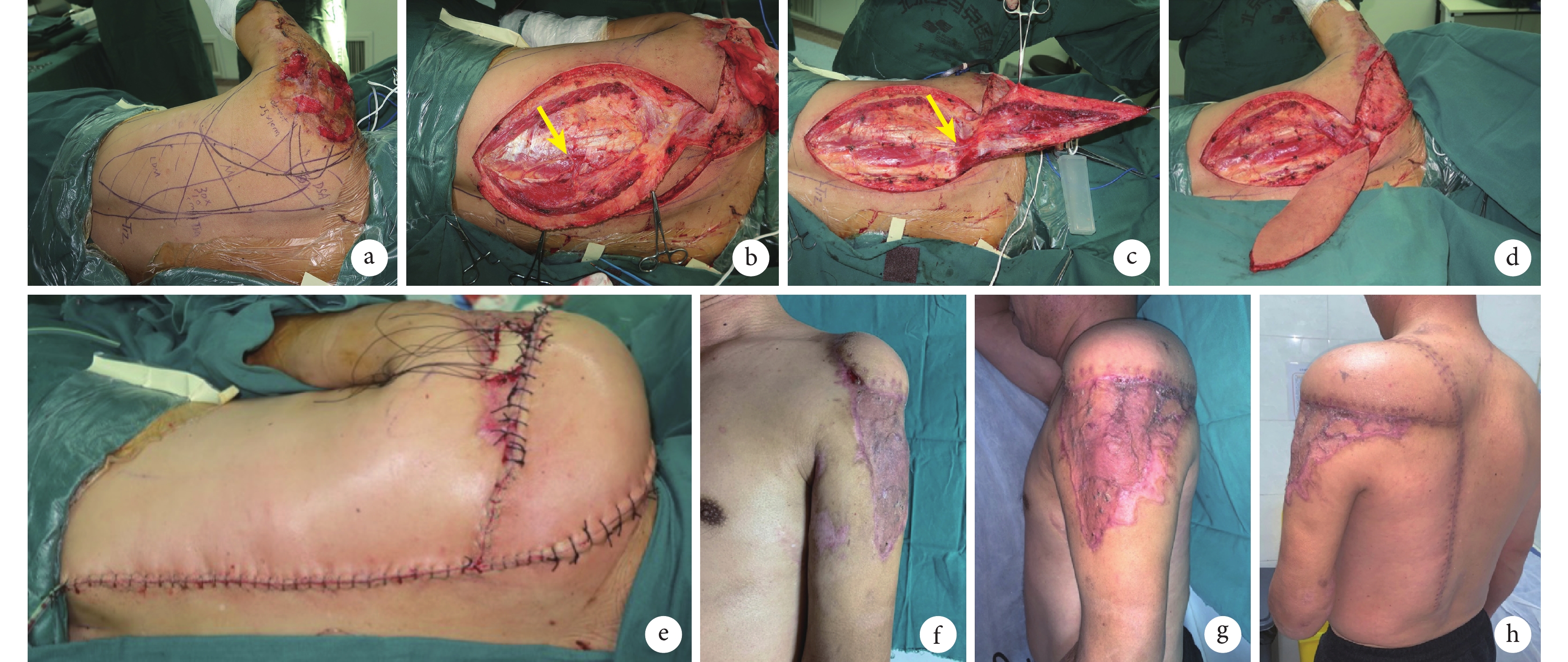

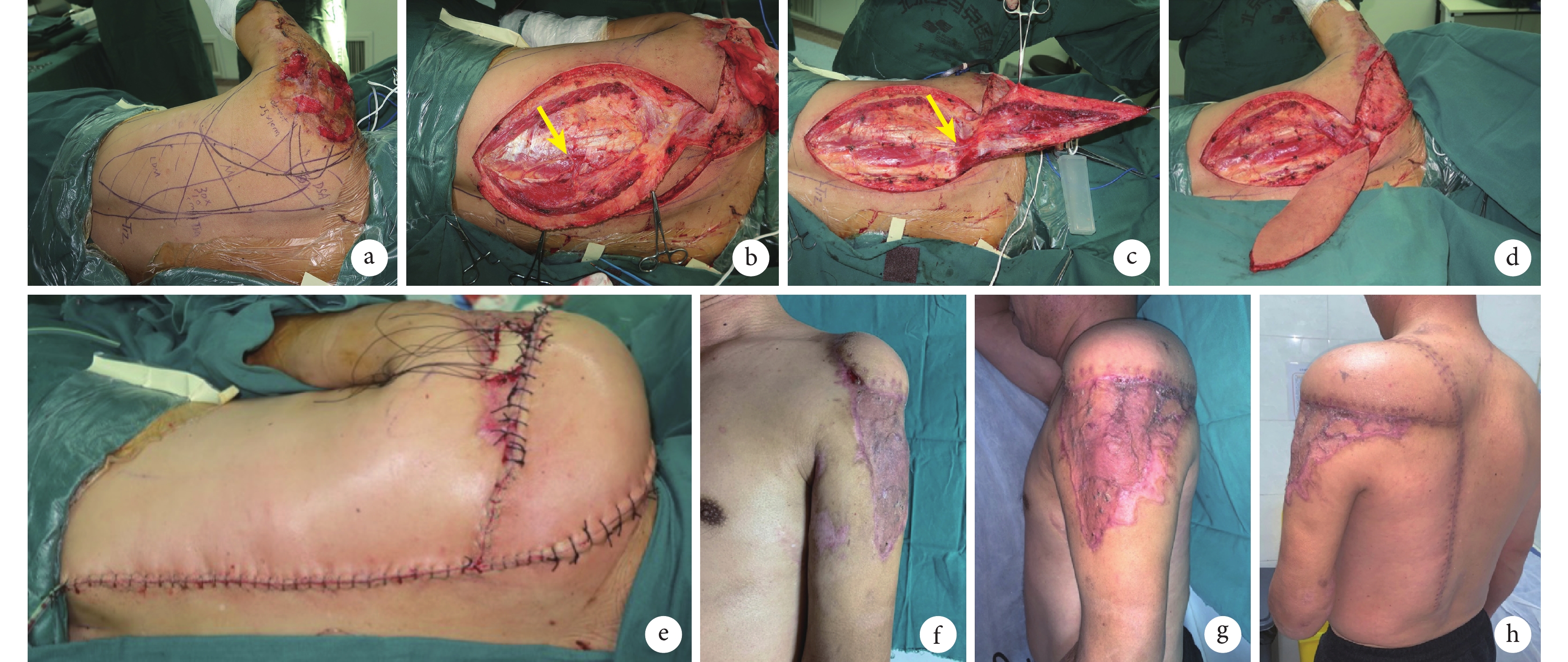

例 1 患者,男,50 歲。因“交通事故傷致左前臂截肢、左肩部創面感染伴骨外露 2 個月”入院。檢查:左前臂缺如,左肩背部創面面積為 25 cm×10 cm,可見散在成活皮片,創面肉芽組織生長良好,創面中央可見骨外露。經擴創、清除壞死組織后,以螺旋槳形式移位遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣修復創面,肌皮瓣面積為 30 cm×10 cm;術中可見同時供應斜方肌和背闊肌的肋間后動脈穿支血管。術后肌皮瓣成活,供區創面Ⅰ期愈合。術后 2 個月隨訪,局部皮瓣不臃腫,感染控制,肩關節活動正常。見圖 3。

圖3

典型病例 1

圖3

典型病例 1

a. 術前左肩部創面和肌皮瓣設計;b. 左肩部創面徹底清創,切取肌皮瓣,可見進入背闊肌的肋間動脈穿支血管(箭頭);c. 顯露另 1 支肋間后動脈穿支血管,該穿支血管發出分支分別進入斜方肌和背闊肌(箭頭);d. 肌皮瓣切取完畢;e. 術后即刻;f~h. 術后 1 個月左肩關節前位、側位和后位像

Figure3. Typical case 1a. Preoperative view showed the wound on left shoulder and design of the lower trapezius musculocutaneous flap carrying a portion of the latissimus dorsi muscle; b. The shoulder wound was thoroughly debrided, the musculocutaneous flap was elevated, a perforator from the posterior intercostal artery was isolated and entered the mass of the latissimus dorsi muscle (arrow); c. Another perforator from the posterior intercostal artery was dissected out and found to send branches to the trapezius and latissimus dorsi muscles simultaneously (arrow); d. The musculocutaneous flap was elevated completely; e. Immediate view after operation; f-h. Anterior, lateral, and posterior views of the left shoulder at 1 month after operation

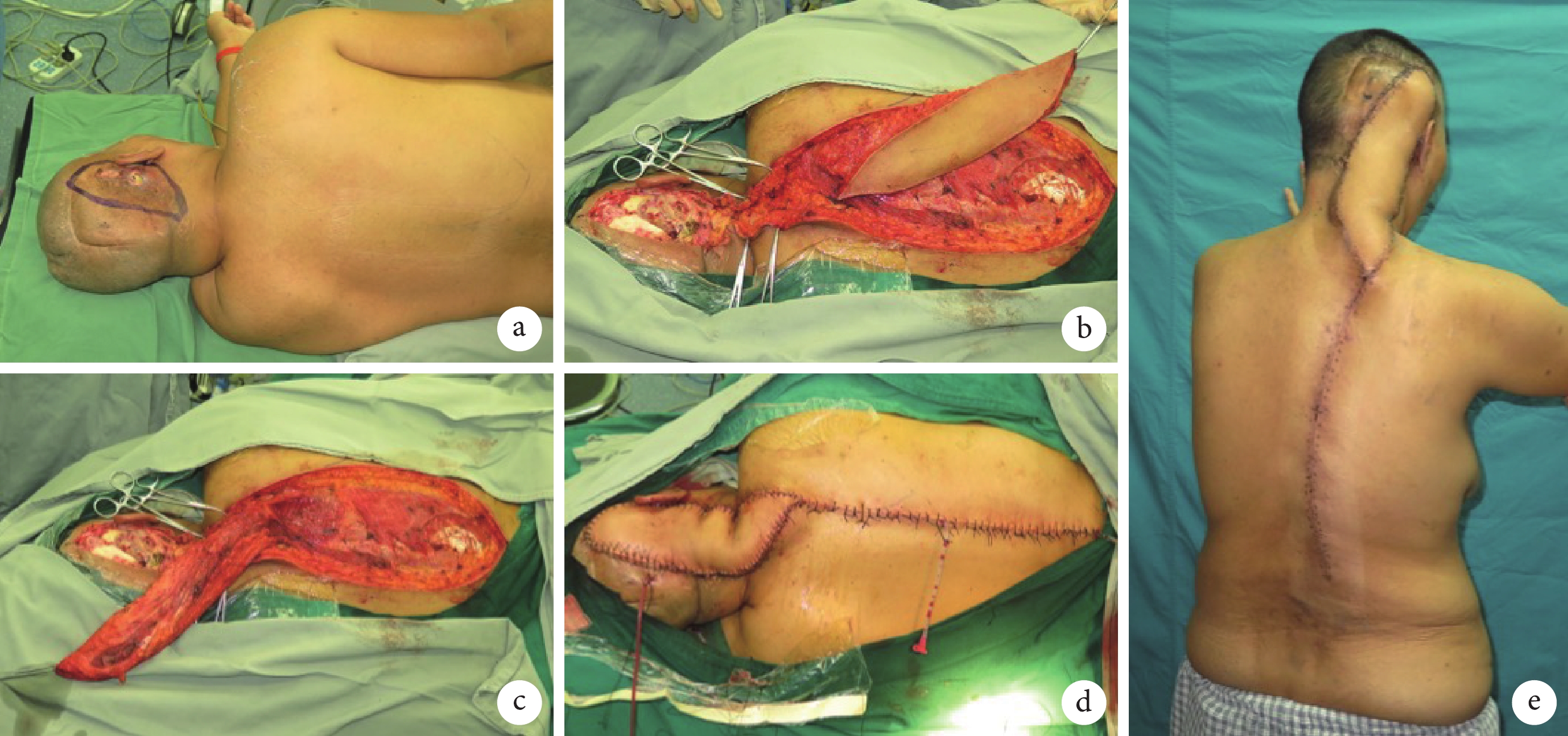

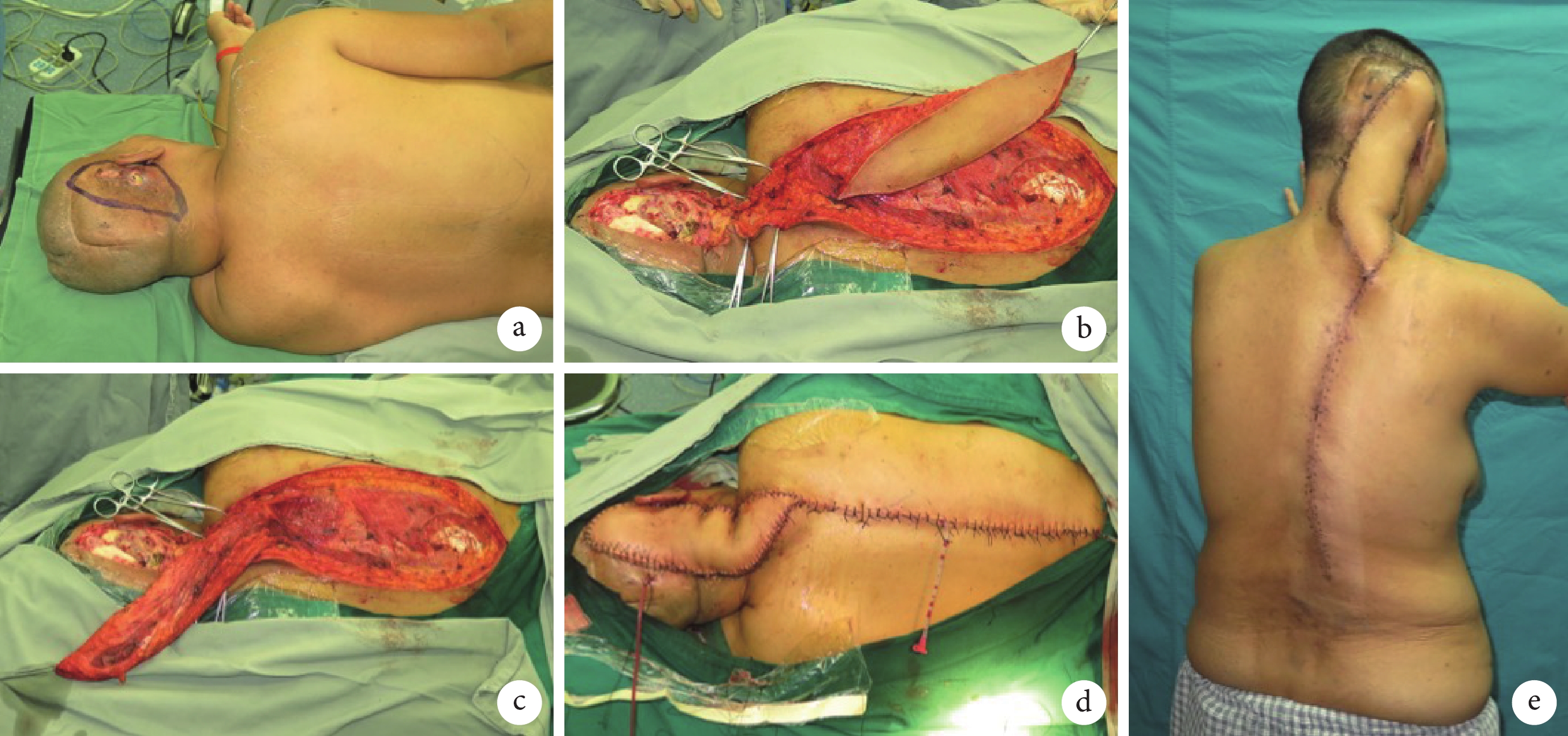

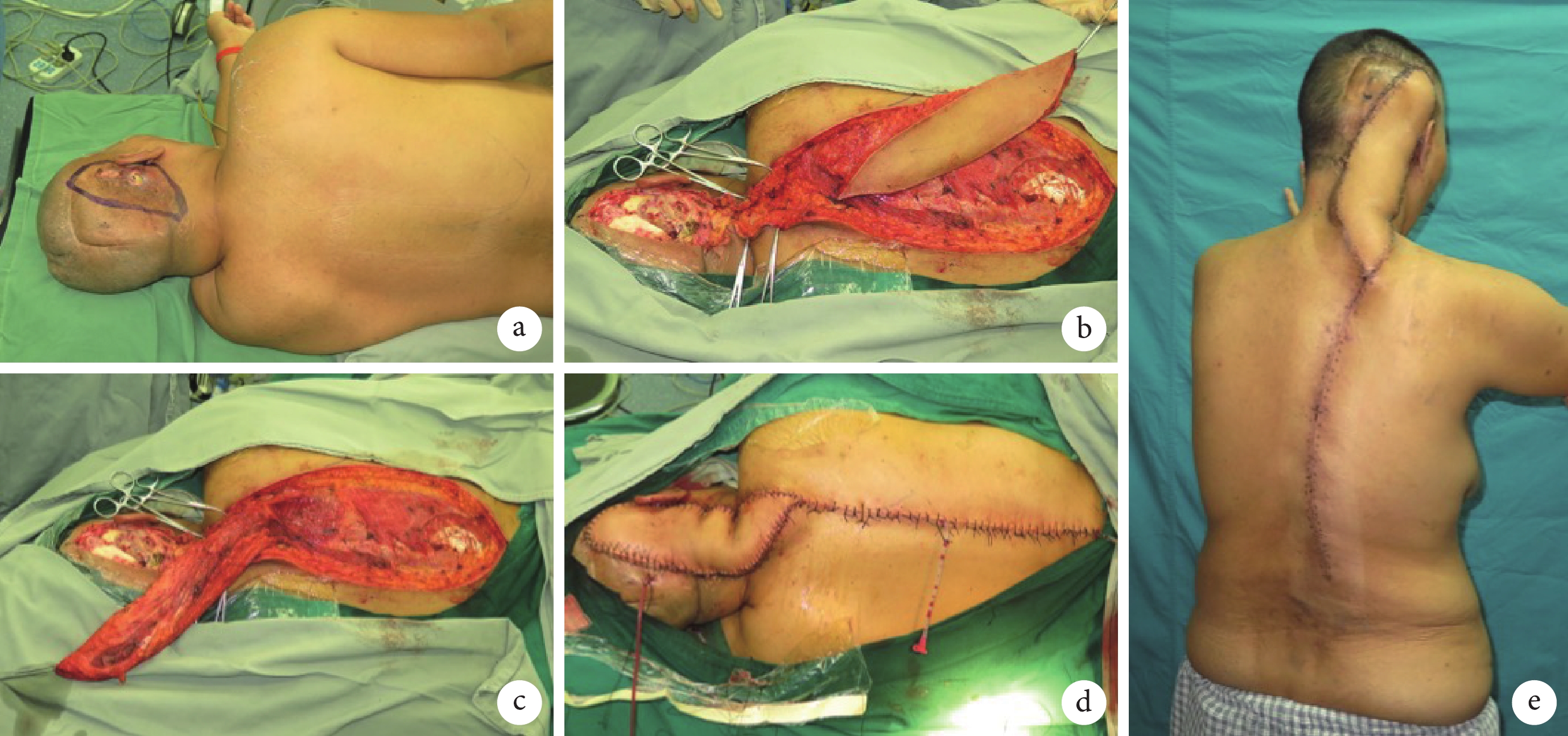

例 2 患者,男,42 歲。因“右側巖骨腦膜瘤術后 11 年,外傷后腦脊液漏 2 個月”入院。檢查:右側耳后、枕部瘢痕,兩處皮膚破潰,死骨暴露,有清亮液體自破潰處流出。手術擴創、清除壞死組織,修補硬腦膜破損,切取一面積為 27 cm×8 cm 的遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣,修復耳后枕部缺損。術后肌皮瓣成活,供區創面Ⅰ期愈合。術后 1 個月隨訪受區創面愈合良好,無感染,患者可下地行走,腦脊液漏成功修復。見圖 4。

圖4

典型病例 2

圖4

典型病例 2

a. 術前外觀;b. 受區徹底清創及肌皮瓣切取;c. 顯露肌皮瓣遠端攜帶的背闊肌;d. 術后即刻;e. 術后 1 個月創面外觀

Figure4. Typical case 2a. Preoperative appearance; b. Thorough debridement of the recipient site and the lower trapezius musculocutaneous flap carrying a portion of the latissimus dorsi muscle was elevated; c. To illustrate the latissimus dorsi muscle carried in the distal portion of the lower trapezius musculocutaneous flap; d. Immediate view after operation; e. The wound appearance at 1 month after operation

4 討論

4.1 遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣

下位斜方肌肌皮瓣供區隱蔽,可提供豐富的組織量,帶蒂移位手術相對簡單,且修復范圍廣,被廣泛用于修復頭頸部、胸背部和肩部缺損[4-6];此外,肌皮瓣血運豐富,具有極好的生物清除和抗感染能力,常用于修復合并嚴重感染、伴重要組織結構或人工合成材料暴露或放療后的難治性創面[9-10]。但部分肌皮瓣的肌肉成分僅為血管蒂的載體,就下位斜方肌肌皮瓣而言,肌肉僅位于肌皮瓣近端,其面積僅為整個肌皮瓣的 1/3 或更少,皮瓣遠端大部實質為筋膜皮瓣,帶蒂移位修復伴重要結構暴露、嚴重感染或有植入體存在的創面時略顯薄弱,是其不足。2014 年 12 月,我們收治 1 例頂枕部血管肉瘤切除后顱骨缺損、硬腦膜外露患者,擬應用以肩胛背動脈為蒂的下位斜方肌肌皮瓣帶蒂移位修復缺損。由于肌皮瓣大小為 40 cm×12 cm,為避免皮瓣遠端出現血運障礙,我們決定實施肌皮瓣延遲手術,術中將一部分上內側背闊肌包括在肌皮瓣遠端,二期實施肌皮瓣移位時對攜帶在肌皮瓣內的背闊肌進行活組織檢查,證實了背闊肌的活性。此后,我們將這一技術應用于 12 例患者,取得良好效果。

4.2 背闊肌成活的可能機制和手術技術要點

下位斜方肌肌皮瓣攜帶一部分背闊肌的關鍵是背闊肌血供來源問題。我們認為背闊肌血供來源有 2 個:① 來自其上方的斜方肌肌皮瓣;② 來自肋間后動脈背側支的穿支血管同時為斜方肌和背闊肌提供血液供應,手術操作時僅結扎切斷穿支血管主干,保留分支之間血管通道的完整性,來自肩胛背動脈的血流可通過這些穿支血管為背闊肌提供血液供應。

1987 年,Taylor 等[11]提出“血管體區”理論,并提出相鄰血管體區之間以 choke 血管或管徑不減小的真性吻合血管相連接。Cormack 等[12]根據相鄰血管體區之間的血管結構,將由 1 支源血管支配的供區分為解剖學供區、動力學供區和潛在供區。如果血管體區之間以 choke 血管相連接,術后動力學供區和潛在供區也有可能出現皮瓣壞死;如果血管體區之間存在真性血管吻合,術后潛在供區也有可能成活[13]。遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣至少包括以下 3 個血管體區:肩胛背動脈血管體區、肋間后動脈背側支血管體區和胸背動脈血管體區。Salmon[14]通過解剖學研究發現在斜方肌內,肩胛背動脈和肋間后動脈之間存在真性血管吻合。Taylor 等[15]發現在背闊肌內,胸背動脈和肋間后動脈之間也存在真性血管吻合。據此,我們推測來自肩胛背動脈的血液可以通過上述真性血管吻合,為遠端背闊肌提供血液供應。

此外,我們在切取下位斜方肌肌皮瓣時發現,在大菱形肌下緣恒定地存在 1 支來自肋間后動脈背側支的穿支血管,該穿支血管自豎脊肌淺出后發出升支和降支,分別進入斜方肌下部和背闊肌,我們在該穿支血管主干結扎,保留升支和降支之間血管通道的完整性;據此我們推測,來自肩胛背動脈的血液可以通過升支、降支,最終抵達背闊肌。前期研究我們在術中應用吲哚菁綠血管成像技術[16],可以清晰看到穿支血管主干結扎后血液自穿支血管的升支流向降支。以上是我們對下位斜方肌肌皮瓣遠端攜帶的背闊肌成活機制的初步探討。此外,本組 13 例患者術后切口愈合良好,未出現感染、膿性分泌物等情況,也從另一方面證實了背闊肌肌肉的活性。

本手術技術要點:① 垂直設計斜方肌肌皮瓣,肌皮瓣遠端僅攜帶一部分后部背闊肌,背闊肌前部和胸背神經血管束保持完整,可保留一部分背闊肌功能。② 肋間后動脈背側支穿支血管,尤其是恒定于大菱形肌下緣淺出的穿支血管,對皮瓣的成活尤為重要,其結扎方法已如前述。③ 斜方肌下部和大菱形肌結合緊密,切取肌皮瓣時需仔細分辨,不要切斷或同時將大菱形肌一同掀起。④ 無論是按照螺旋槳皮瓣移位方式,還是按照經皮下隧道島狀皮瓣移位方式,肌皮瓣移位到受區后均應仔細檢查血管蒂,避免扭曲、打折或卡壓等情況,以免損傷肌皮瓣血運。

4.3 并發癥原因分析

本組 2 例肌皮瓣術后出現遠端 4 cm 組織壞死,原因分析如下:① 1 例 81 歲胸壁復發性纖維肉瘤患者腫瘤切除后,用鈦網修復胸廓缺損,應用面積為 23 cm×15 cm、遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣修復胸壁皮膚軟組織缺損。術后 24 h 皮瓣血運正常;24 h 后患者因創面大量滲血,血色素迅速降低,皮瓣遠端供血不足,最終造成遠端 4 cm 壞死。低血紅蛋白血癥可降低血液攜氧能力,影響皮瓣成活[17]。Hill 等[18]對 156 塊游離皮瓣進行回顧性研究,發現當血紅蛋白濃度低于 100 g/L 時,皮瓣發生壞死風險明顯增高。② 另 1 例 83 歲頭皮血管肉瘤患者腫瘤切除后,切取遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣,帶蒂移位修復缺損,肌皮瓣面積為 40 cm×14 cm,皮瓣遠端已超過兩側髂后上嵴連線水平。我們分析皮瓣設計過長,超出了肩胛背動脈的血管體區,是皮瓣壞死的主要原因。既往有不少學者曾對下位斜方肌肌皮瓣可成活長度進行探討。Haas 等[6]認為在皮瓣未進行擴張情況下,以肩胛背動脈為血管蒂的下位斜方肌肌皮瓣最遠不可超出肩胛下角以遠 10 cm,并且至少 1/3 皮膚需要被覆于斜方肌表面。Rosen[19]提出斜方肌肌皮瓣上緣應高于肩胛下角近端 7~8 cm,以使更多肌皮穿支血管攜帶在肌皮瓣內,增加皮瓣血供。而 Netterville 等[20]則提出以肩胛背動脈為蒂的下位斜方肌肌皮瓣可延伸至肩胛下角以遠 15 cm。Tan 等[4]通過在尸體標本中以亞甲藍灌注肩胛背動脈,發現皮膚染色區域最遠可達斜方肌外側緣以遠 13 cm。關于以肩胛背動脈為蒂的下位斜方肌肌皮瓣可以切取的最大安全長度,目前尚無統一結論,有待進一步研究。

4.4 本術式的適應證和優缺點

本術式適用于枕項部、頸部、肩背部和胸背部缺損的修復,尤其適用于合并重要組織結構外露、創面感染、需要人工合成材料修復缺損或有植入體暴露的難治性創面修復。

優點:① 手術無需顯微外科血管吻合,相對簡單,易于掌握和推廣,特別適用于放化療后不適宜實施游離皮瓣手術的患者。② 肌皮瓣供血血管肩胛背動脈位置恒定。③ 可切取皮瓣面積和組織量大,可修復大面積缺損,填充死腔;且僅切取斜方肌下部,斜方肌上部和橫部完整,肩關節功能和肩胛骨位置不受影響。④ 肌皮瓣寬度<10 cm,供區一般可直接拉攏縫合,供區瘢痕基本位于背部中線,位置隱蔽。

缺點:① 依據 Mathes 等[21]的肌肉分類方法,背闊肌的血供屬于Ⅴ型,即包括來自胸背動脈的優勢血供和來自肋間后動脈及腰動脈的次級血供。胸背動脈自肩胛下動脈發出,在背闊肌深面走行,進入背闊肌后,多數情況下分成內側支和外側支;內側支平行于肌肉上緣走行,外側支作為胸背動脈主干的延續,平行于肌肉外側緣走行[22]。隨著對背闊肌切取繼發損傷研究的深入[23-24],學者們提出了僅切取部分背闊肌的手術技術[25-26]。該技術以胸背動脈外側支為蒂,僅切取背闊肌外側部形成肌瓣或肌皮瓣,保留背闊肌內側部分,從而保留部分肌肉功能。雖然我們報道的技術僅切取了部分上內側背闊肌,且保持了胸背神經血管束的完整性,但仍對背闊肌功能造成了一定損害。② 本研究初步探討了下位斜方肌遠端所攜帶背闊肌的成活機制,但這一假說仍需要解剖學和動物實驗論證;此外,肌皮瓣切取后,遠端攜帶的背闊肌失神經支配,肌肉遠期由失神經支配造成的萎縮情況也有待進一步研究。③ 其他缺點還包括肌皮瓣較臃腫,有時需再次實施皮瓣修薄手術;如果修復面頸部缺損,術中常需更換體位;對于實施頸部淋巴結清掃者,肩胛背動脈有可能被切斷;皮瓣切取過長,遠端可能出現壞死等。

綜上述,以肩胛背動脈為蒂的遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣可用于修復枕項部、頸部、肩背部、胸背部缺損,能有效覆蓋合并有重要組織結構外露、創面感染、人工合成材料或植入體暴露的難治性創面。但下位斜方肌遠端所攜帶背闊肌的成活機制和遠期轉歸仍需進一步研究驗證。

作者貢獻:謝婷珺參與實驗實施、數據整理分析、文章撰寫;劉元波參與實驗設計及實施,對文章的知識性內容作批評性審閱;韓婷璐輔助數據收集整理及統計分析;朱珊、臧夢青參與實驗實施;陳博、李杉珊對文章的知識性內容進行審閱。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經中國醫學科學院整形外科醫院醫學倫理委員會批準[(2020)注冊第(144)號]。

傳統肌皮瓣如背闊肌肌皮瓣,因血運豐富、組織量大等優點,常被用來覆蓋有重要結構或植入體暴露的部位、感染創面或消滅死腔[1]。但肌皮瓣內的肌肉成分往往只是血管的載體,肌肉與肌皮瓣上的皮膚成分在面積上差距很大,例如傳統下腹部橫行腹直肌肌皮瓣,腹直肌僅位于組織瓣中間,肌肉面積遠小于其上皮膚面積[2]。

1980 年,Baek 等[3]首次報道以頸橫動脈為蒂的下位斜方肌肌皮瓣修復面頸部缺損。該肌皮瓣切取不損害斜方肌上部和橫部,極大降低了供區繼發損害。下位斜方肌肌皮瓣是修復重建外科領域最常用的組織瓣之一,既可帶蒂移位[4-5],也可游離移植[6]。在構成上,肌皮瓣遠端實際僅為筋膜皮瓣而不存在肌肉成分,極大降低了其修復能力。作為與斜方肌緊鄰的肌肉,背闊肌上后部一部分肌肉恰好位于下位斜方肌肌皮瓣遠端深面。Atiyeh 等[7]報道將一小部分背闊肌和椎旁筋膜包括在垂直設計的斜方肌肌皮瓣遠端,修復 1 例小腦腫瘤根治術、放療后感染造成的顱骨和硬腦膜缺損;Chen 等[8]報道將部分背闊肌攜帶在超長垂直設計的下位斜方肌肌皮瓣遠端,修復 3 例顱頜面復發性腫瘤切除術造成的顱底大面積缺損。但這些報道臨床病例數有限,也未對背闊肌的成活機制進行探討。2014 年 12 月—2019 年 12 月,我們采用遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣修復不同部位缺損 13 例,取得良好臨床效果。現回顧分析 13 例患者臨床資料,并對下位斜方肌肌皮瓣遠端攜帶的背闊肌成活機制進行初步探討。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男 10 例,女 3 例;年齡 29~83 歲,平均 52.1 歲。惡性腫瘤切除后遺留創面 12 例,其中頭頸部腫瘤 6 例、肩背部腫瘤 5 例、胸背部腫瘤 1 例;4 例合并創面感染、骨外露,1 例合并顱骨缺損、硬腦膜外露,1 例合并創面感染、顱骨壞死、腦脊液漏。交通事故傷 1 例,導致肩背部感染創面、骨外露。創面范圍為 11 cm×7 cm~23 cm×15 cm。

1.2 手術方法

1.2.1 術前設計

對缺損位置、大小、形狀和創面情況進行初步評估。讓患者雙手叉腰,取站立位,進行皮瓣設計。先用標記筆標記后背中線、肩胛骨和肩胛岡位置及輪廓,其中肩胛岡內側緣稍內側為肩胛背動脈的體表投影點,T12 棘突所在位置為斜方肌下緣最低點,自肩胛岡弧形標記斜方肌外側緣,沿肩胛下角呈 45° 斜向內上方畫線,為大菱形肌下緣體表投影。然后觸摸并標記背闊肌上緣和前緣。以肩胛背動脈為蒂,垂直設計長橢圓形下位斜方肌肌皮瓣,肌皮瓣內側緣為后背中線,外側緣位置取決于擬修復缺損寬度。將一部分背闊肌包括在肌皮瓣遠端。見圖 1。

圖1

術前皮膚標記和肌皮瓣設計

圖1

術前皮膚標記和肌皮瓣設計

DSA:肩胛背動脈 ST:肩胛下角 LDM:背闊肌 R. Ma:大菱形肌 R. Mi:小菱形肌 PSIS:兩側髂后上嵴最高點連線

Figure1. Preoperative skin markings and design of the lower trapezius musculocutaneous flap carrying a portion of the latissimus dorsi muscleDSA: Dorsal scapular artery ST: Scapular tip LDM: Latissimus dorsi muscle R. Ma: Rhomboid major muscle R. Mi: Rhomboid minor muscle PSIS: A line connecting the highest points of bilateral posterior superior iliac spines

1.2.2 肌皮瓣切取和移位

患者于全麻下取側臥位,首先切除腫瘤組織或對創面實施徹底清創,去除所有壞死組織;仔細止血后再次評估創面,根據需要適當調整肌皮瓣設計。先切開肌皮瓣內側緣,依次顯露并切斷背闊肌和斜方肌在棘突上的附著點,顯露大菱形肌下緣。此時,切開肌皮瓣外側緣,在背闊肌和斜方肌下掀起皮瓣,可見到縱向排列、來自肋間后動脈背側支的穿支血管。在大菱形肌下緣恒定存在 1 支穿支血管,該穿支血管發出分支,分別進入斜方肌和背闊肌,結扎穿支血管主干,保留存在于斜方肌和背闊肌之間的血管通道完整性;其他穿支血管也分別予以結扎、切斷。見圖 2。在大菱形肌表面繼續向頭側掀起皮瓣,可見到自菱形肌表面淺出,位于肩胛岡內緣附近的肩胛背動、靜脈;進一步剝離,獲得足夠長度的血管蒂。本組肌皮瓣切取范圍為 25 cm×8 cm~40 cm×14 cm。依據供、受區的空間位置關系,采取螺旋槳皮瓣移位方式(8 例)或經皮下隧道島狀皮瓣移位方式(5 例),將肌皮瓣移位至受區修復創面。供區直接拉攏縫合(9 例),張力過大者行游離植皮(2 例)或轉移皮瓣(2 例,分別為肋間動脈穿支皮瓣和胸背動脈穿支皮瓣)修復。

圖2

來自肋間后動脈背側支的穿支血管發出分支分別進入 斜方肌和背闊肌(箭頭)

Figure2.

The perforator from the dorsal branch of the posterior intercostal vessel gave off branches and entered the trapezius and latissimus dorsi muscles respectively (arrows)

圖2

來自肋間后動脈背側支的穿支血管發出分支分別進入 斜方肌和背闊肌(箭頭)

Figure2.

The perforator from the dorsal branch of the posterior intercostal vessel gave off branches and entered the trapezius and latissimus dorsi muscles respectively (arrows)

1.3 術后處理

術后 7 d 內患者取側臥位,避免壓迫蒂部;術中放置引流管,避免肌皮瓣下積血、積液,待引流量<20 mL 時拔除引流管。術后根據患者飲食情況適當補液。密切觀察肌皮瓣,尤其是肌皮瓣遠端血液灌注和靜脈回流情況。術后 2 周左右拆線。

2 結果

術后 2 例肌皮瓣遠端 4 cm 出現壞死,清創后 1 例采用局部皮瓣修復,1 例行轉移肋間動脈穿支皮瓣修復;余 11 例肌皮瓣全部成活,無動靜脈危象發生,供、受區創面Ⅰ期愈合。13 例均獲隨訪,隨訪時間 1~48 個月,平均 7.4 個月。所有皮瓣顏色、質地良好。隨訪期間 1 例患者因腫瘤復發再次行腫瘤切除,1 例頭皮血管肉瘤患者術后 4 個月因不明原因胸腔出血死亡;余腫瘤患者未見腫瘤復發,缺損處肌皮瓣覆蓋穩定,感染控制。

3 典型病例

例 1 患者,男,50 歲。因“交通事故傷致左前臂截肢、左肩部創面感染伴骨外露 2 個月”入院。檢查:左前臂缺如,左肩背部創面面積為 25 cm×10 cm,可見散在成活皮片,創面肉芽組織生長良好,創面中央可見骨外露。經擴創、清除壞死組織后,以螺旋槳形式移位遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣修復創面,肌皮瓣面積為 30 cm×10 cm;術中可見同時供應斜方肌和背闊肌的肋間后動脈穿支血管。術后肌皮瓣成活,供區創面Ⅰ期愈合。術后 2 個月隨訪,局部皮瓣不臃腫,感染控制,肩關節活動正常。見圖 3。

圖3

典型病例 1

圖3

典型病例 1

a. 術前左肩部創面和肌皮瓣設計;b. 左肩部創面徹底清創,切取肌皮瓣,可見進入背闊肌的肋間動脈穿支血管(箭頭);c. 顯露另 1 支肋間后動脈穿支血管,該穿支血管發出分支分別進入斜方肌和背闊肌(箭頭);d. 肌皮瓣切取完畢;e. 術后即刻;f~h. 術后 1 個月左肩關節前位、側位和后位像

Figure3. Typical case 1a. Preoperative view showed the wound on left shoulder and design of the lower trapezius musculocutaneous flap carrying a portion of the latissimus dorsi muscle; b. The shoulder wound was thoroughly debrided, the musculocutaneous flap was elevated, a perforator from the posterior intercostal artery was isolated and entered the mass of the latissimus dorsi muscle (arrow); c. Another perforator from the posterior intercostal artery was dissected out and found to send branches to the trapezius and latissimus dorsi muscles simultaneously (arrow); d. The musculocutaneous flap was elevated completely; e. Immediate view after operation; f-h. Anterior, lateral, and posterior views of the left shoulder at 1 month after operation

例 2 患者,男,42 歲。因“右側巖骨腦膜瘤術后 11 年,外傷后腦脊液漏 2 個月”入院。檢查:右側耳后、枕部瘢痕,兩處皮膚破潰,死骨暴露,有清亮液體自破潰處流出。手術擴創、清除壞死組織,修補硬腦膜破損,切取一面積為 27 cm×8 cm 的遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣,修復耳后枕部缺損。術后肌皮瓣成活,供區創面Ⅰ期愈合。術后 1 個月隨訪受區創面愈合良好,無感染,患者可下地行走,腦脊液漏成功修復。見圖 4。

圖4

典型病例 2

圖4

典型病例 2

a. 術前外觀;b. 受區徹底清創及肌皮瓣切取;c. 顯露肌皮瓣遠端攜帶的背闊肌;d. 術后即刻;e. 術后 1 個月創面外觀

Figure4. Typical case 2a. Preoperative appearance; b. Thorough debridement of the recipient site and the lower trapezius musculocutaneous flap carrying a portion of the latissimus dorsi muscle was elevated; c. To illustrate the latissimus dorsi muscle carried in the distal portion of the lower trapezius musculocutaneous flap; d. Immediate view after operation; e. The wound appearance at 1 month after operation

4 討論

4.1 遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣

下位斜方肌肌皮瓣供區隱蔽,可提供豐富的組織量,帶蒂移位手術相對簡單,且修復范圍廣,被廣泛用于修復頭頸部、胸背部和肩部缺損[4-6];此外,肌皮瓣血運豐富,具有極好的生物清除和抗感染能力,常用于修復合并嚴重感染、伴重要組織結構或人工合成材料暴露或放療后的難治性創面[9-10]。但部分肌皮瓣的肌肉成分僅為血管蒂的載體,就下位斜方肌肌皮瓣而言,肌肉僅位于肌皮瓣近端,其面積僅為整個肌皮瓣的 1/3 或更少,皮瓣遠端大部實質為筋膜皮瓣,帶蒂移位修復伴重要結構暴露、嚴重感染或有植入體存在的創面時略顯薄弱,是其不足。2014 年 12 月,我們收治 1 例頂枕部血管肉瘤切除后顱骨缺損、硬腦膜外露患者,擬應用以肩胛背動脈為蒂的下位斜方肌肌皮瓣帶蒂移位修復缺損。由于肌皮瓣大小為 40 cm×12 cm,為避免皮瓣遠端出現血運障礙,我們決定實施肌皮瓣延遲手術,術中將一部分上內側背闊肌包括在肌皮瓣遠端,二期實施肌皮瓣移位時對攜帶在肌皮瓣內的背闊肌進行活組織檢查,證實了背闊肌的活性。此后,我們將這一技術應用于 12 例患者,取得良好效果。

4.2 背闊肌成活的可能機制和手術技術要點

下位斜方肌肌皮瓣攜帶一部分背闊肌的關鍵是背闊肌血供來源問題。我們認為背闊肌血供來源有 2 個:① 來自其上方的斜方肌肌皮瓣;② 來自肋間后動脈背側支的穿支血管同時為斜方肌和背闊肌提供血液供應,手術操作時僅結扎切斷穿支血管主干,保留分支之間血管通道的完整性,來自肩胛背動脈的血流可通過這些穿支血管為背闊肌提供血液供應。

1987 年,Taylor 等[11]提出“血管體區”理論,并提出相鄰血管體區之間以 choke 血管或管徑不減小的真性吻合血管相連接。Cormack 等[12]根據相鄰血管體區之間的血管結構,將由 1 支源血管支配的供區分為解剖學供區、動力學供區和潛在供區。如果血管體區之間以 choke 血管相連接,術后動力學供區和潛在供區也有可能出現皮瓣壞死;如果血管體區之間存在真性血管吻合,術后潛在供區也有可能成活[13]。遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣至少包括以下 3 個血管體區:肩胛背動脈血管體區、肋間后動脈背側支血管體區和胸背動脈血管體區。Salmon[14]通過解剖學研究發現在斜方肌內,肩胛背動脈和肋間后動脈之間存在真性血管吻合。Taylor 等[15]發現在背闊肌內,胸背動脈和肋間后動脈之間也存在真性血管吻合。據此,我們推測來自肩胛背動脈的血液可以通過上述真性血管吻合,為遠端背闊肌提供血液供應。

此外,我們在切取下位斜方肌肌皮瓣時發現,在大菱形肌下緣恒定地存在 1 支來自肋間后動脈背側支的穿支血管,該穿支血管自豎脊肌淺出后發出升支和降支,分別進入斜方肌下部和背闊肌,我們在該穿支血管主干結扎,保留升支和降支之間血管通道的完整性;據此我們推測,來自肩胛背動脈的血液可以通過升支、降支,最終抵達背闊肌。前期研究我們在術中應用吲哚菁綠血管成像技術[16],可以清晰看到穿支血管主干結扎后血液自穿支血管的升支流向降支。以上是我們對下位斜方肌肌皮瓣遠端攜帶的背闊肌成活機制的初步探討。此外,本組 13 例患者術后切口愈合良好,未出現感染、膿性分泌物等情況,也從另一方面證實了背闊肌肌肉的活性。

本手術技術要點:① 垂直設計斜方肌肌皮瓣,肌皮瓣遠端僅攜帶一部分后部背闊肌,背闊肌前部和胸背神經血管束保持完整,可保留一部分背闊肌功能。② 肋間后動脈背側支穿支血管,尤其是恒定于大菱形肌下緣淺出的穿支血管,對皮瓣的成活尤為重要,其結扎方法已如前述。③ 斜方肌下部和大菱形肌結合緊密,切取肌皮瓣時需仔細分辨,不要切斷或同時將大菱形肌一同掀起。④ 無論是按照螺旋槳皮瓣移位方式,還是按照經皮下隧道島狀皮瓣移位方式,肌皮瓣移位到受區后均應仔細檢查血管蒂,避免扭曲、打折或卡壓等情況,以免損傷肌皮瓣血運。

4.3 并發癥原因分析

本組 2 例肌皮瓣術后出現遠端 4 cm 組織壞死,原因分析如下:① 1 例 81 歲胸壁復發性纖維肉瘤患者腫瘤切除后,用鈦網修復胸廓缺損,應用面積為 23 cm×15 cm、遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣修復胸壁皮膚軟組織缺損。術后 24 h 皮瓣血運正常;24 h 后患者因創面大量滲血,血色素迅速降低,皮瓣遠端供血不足,最終造成遠端 4 cm 壞死。低血紅蛋白血癥可降低血液攜氧能力,影響皮瓣成活[17]。Hill 等[18]對 156 塊游離皮瓣進行回顧性研究,發現當血紅蛋白濃度低于 100 g/L 時,皮瓣發生壞死風險明顯增高。② 另 1 例 83 歲頭皮血管肉瘤患者腫瘤切除后,切取遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣,帶蒂移位修復缺損,肌皮瓣面積為 40 cm×14 cm,皮瓣遠端已超過兩側髂后上嵴連線水平。我們分析皮瓣設計過長,超出了肩胛背動脈的血管體區,是皮瓣壞死的主要原因。既往有不少學者曾對下位斜方肌肌皮瓣可成活長度進行探討。Haas 等[6]認為在皮瓣未進行擴張情況下,以肩胛背動脈為血管蒂的下位斜方肌肌皮瓣最遠不可超出肩胛下角以遠 10 cm,并且至少 1/3 皮膚需要被覆于斜方肌表面。Rosen[19]提出斜方肌肌皮瓣上緣應高于肩胛下角近端 7~8 cm,以使更多肌皮穿支血管攜帶在肌皮瓣內,增加皮瓣血供。而 Netterville 等[20]則提出以肩胛背動脈為蒂的下位斜方肌肌皮瓣可延伸至肩胛下角以遠 15 cm。Tan 等[4]通過在尸體標本中以亞甲藍灌注肩胛背動脈,發現皮膚染色區域最遠可達斜方肌外側緣以遠 13 cm。關于以肩胛背動脈為蒂的下位斜方肌肌皮瓣可以切取的最大安全長度,目前尚無統一結論,有待進一步研究。

4.4 本術式的適應證和優缺點

本術式適用于枕項部、頸部、肩背部和胸背部缺損的修復,尤其適用于合并重要組織結構外露、創面感染、需要人工合成材料修復缺損或有植入體暴露的難治性創面修復。

優點:① 手術無需顯微外科血管吻合,相對簡單,易于掌握和推廣,特別適用于放化療后不適宜實施游離皮瓣手術的患者。② 肌皮瓣供血血管肩胛背動脈位置恒定。③ 可切取皮瓣面積和組織量大,可修復大面積缺損,填充死腔;且僅切取斜方肌下部,斜方肌上部和橫部完整,肩關節功能和肩胛骨位置不受影響。④ 肌皮瓣寬度<10 cm,供區一般可直接拉攏縫合,供區瘢痕基本位于背部中線,位置隱蔽。

缺點:① 依據 Mathes 等[21]的肌肉分類方法,背闊肌的血供屬于Ⅴ型,即包括來自胸背動脈的優勢血供和來自肋間后動脈及腰動脈的次級血供。胸背動脈自肩胛下動脈發出,在背闊肌深面走行,進入背闊肌后,多數情況下分成內側支和外側支;內側支平行于肌肉上緣走行,外側支作為胸背動脈主干的延續,平行于肌肉外側緣走行[22]。隨著對背闊肌切取繼發損傷研究的深入[23-24],學者們提出了僅切取部分背闊肌的手術技術[25-26]。該技術以胸背動脈外側支為蒂,僅切取背闊肌外側部形成肌瓣或肌皮瓣,保留背闊肌內側部分,從而保留部分肌肉功能。雖然我們報道的技術僅切取了部分上內側背闊肌,且保持了胸背神經血管束的完整性,但仍對背闊肌功能造成了一定損害。② 本研究初步探討了下位斜方肌遠端所攜帶背闊肌的成活機制,但這一假說仍需要解剖學和動物實驗論證;此外,肌皮瓣切取后,遠端攜帶的背闊肌失神經支配,肌肉遠期由失神經支配造成的萎縮情況也有待進一步研究。③ 其他缺點還包括肌皮瓣較臃腫,有時需再次實施皮瓣修薄手術;如果修復面頸部缺損,術中常需更換體位;對于實施頸部淋巴結清掃者,肩胛背動脈有可能被切斷;皮瓣切取過長,遠端可能出現壞死等。

綜上述,以肩胛背動脈為蒂的遠端攜帶一部分背闊肌的下位斜方肌肌皮瓣可用于修復枕項部、頸部、肩背部、胸背部缺損,能有效覆蓋合并有重要組織結構外露、創面感染、人工合成材料或植入體暴露的難治性創面。但下位斜方肌遠端所攜帶背闊肌的成活機制和遠期轉歸仍需進一步研究驗證。

作者貢獻:謝婷珺參與實驗實施、數據整理分析、文章撰寫;劉元波參與實驗設計及實施,對文章的知識性內容作批評性審閱;韓婷璐輔助數據收集整理及統計分析;朱珊、臧夢青參與實驗實施;陳博、李杉珊對文章的知識性內容進行審閱。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經中國醫學科學院整形外科醫院醫學倫理委員會批準[(2020)注冊第(144)號]。