引用本文: 曾柏方, 吳超, 李濤, 王翔宇, 尚慶. 3D 打印皮外導板輔助微創椎弓根螺釘植入治療多節段胸腰椎骨折. 中國修復重建外科雜志, 2021, 35(6): 742-749. doi: 10.7507/1002-1892.202012081 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

多節段脊柱骨折最早由 Kosven[1]提出,即 2 個或以上椎體發生骨折。因脊柱胸腰段位于生理前凸和后凸的轉換處,在脊柱受到高能量暴力時最容易發生骨折。隨著交通、運輸業的發展,多節段胸腰椎骨折發生率呈上升趨勢,占全部脊柱骨折的 3%~5%[2]。因此,臨床上對于多節段胸腰椎骨折的診斷和治療應引起重視。與單節段骨折不同的是,多節段骨折常合并脊柱不穩,多需手術治療[3-4]。目前手術方式以經后路椎弓根螺釘內固定為主,傳統方式包括后正中入路、Wiltse 椎旁入路等[5],但因固定節段長,對椎旁軟組織損傷較大,術后常引起嚴重疼痛、肌肉萎縮,增加術區感染風險,不利于術后康復[6]。而微創經皮椎弓根螺釘植入內固定術具有術中出血少、術后康復快等優勢[7],但因手術學習曲線長、術中需反復透視、首次植釘準確率不高等問題[8-9],應用于多節段胸腰椎骨折治療較困難。骨科手術機器人、光電導航輔助椎弓根植釘等方式能夠提高植釘準確率[10-13],但導航設備昂貴,難以在基層醫院普及。鑒于此,我們自行研制了一種通用型皮外導板(專利號:ZL 2017 2 0937597. 1),并應用 3D 打印技術制作,用以輔助微創椎弓根螺釘植入,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 年齡 18~65 歲;② 胸腰椎骨折平面為 T10~L3,包含 2 個或以上椎體骨折;③ 單個椎體骨折按照 AO 分型[14]為 A1、A2、A3 型;④ 傷后 1 周內手術的新鮮骨折;⑤ 隨訪 24 個月以上。排除標準:① 嚴重骨質疏松癥、病理性骨折;② 合并嚴重心腦血管疾病、全身多器官功能衰竭,患者無法耐受手術;③ 合并神經根、脊髓、圓錐、馬尾損傷等;④ 后方韌帶復合體損傷。2017 年 5 月—2019 年 1 月共 19 例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本組男 9 例,女 10 例;年齡 22~63 歲,平均 43.6 歲。致傷原因:交通事故傷 12 例,高處墜落傷 7 例。骨折椎體共 40 個(T10 1 個,T11 4 個,T12 9 個,L1 14 個,L2 10 個,L3 2 個)。所有患者術前常規行 X 線片、CT 及 MRI 檢查,單個椎體骨折按 AO 分型:A1 型 29 個,A2 型 9 個,A3 型 2 個;多節段胸腰椎骨折按唐三元分型[15]:ⅠA 型 17 例,ⅠB 型 1 例,ⅡC 型 1 例。19 例患者術前美國脊髓損傷協會(ASIA)分級均為 E 級。受傷至手術時間 2~6 d,平均 3.1 d。

1.3 皮外導板的設計及制作

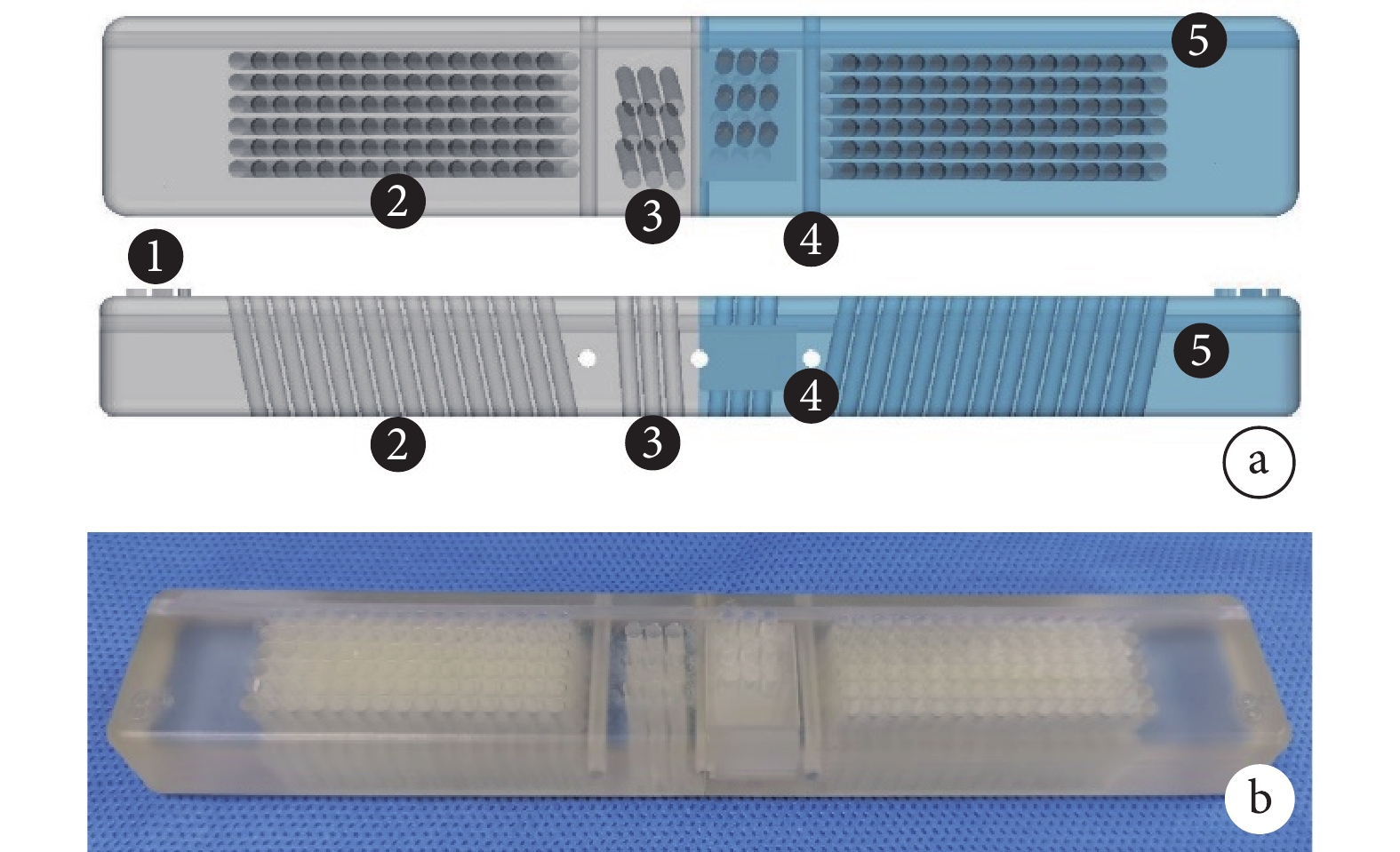

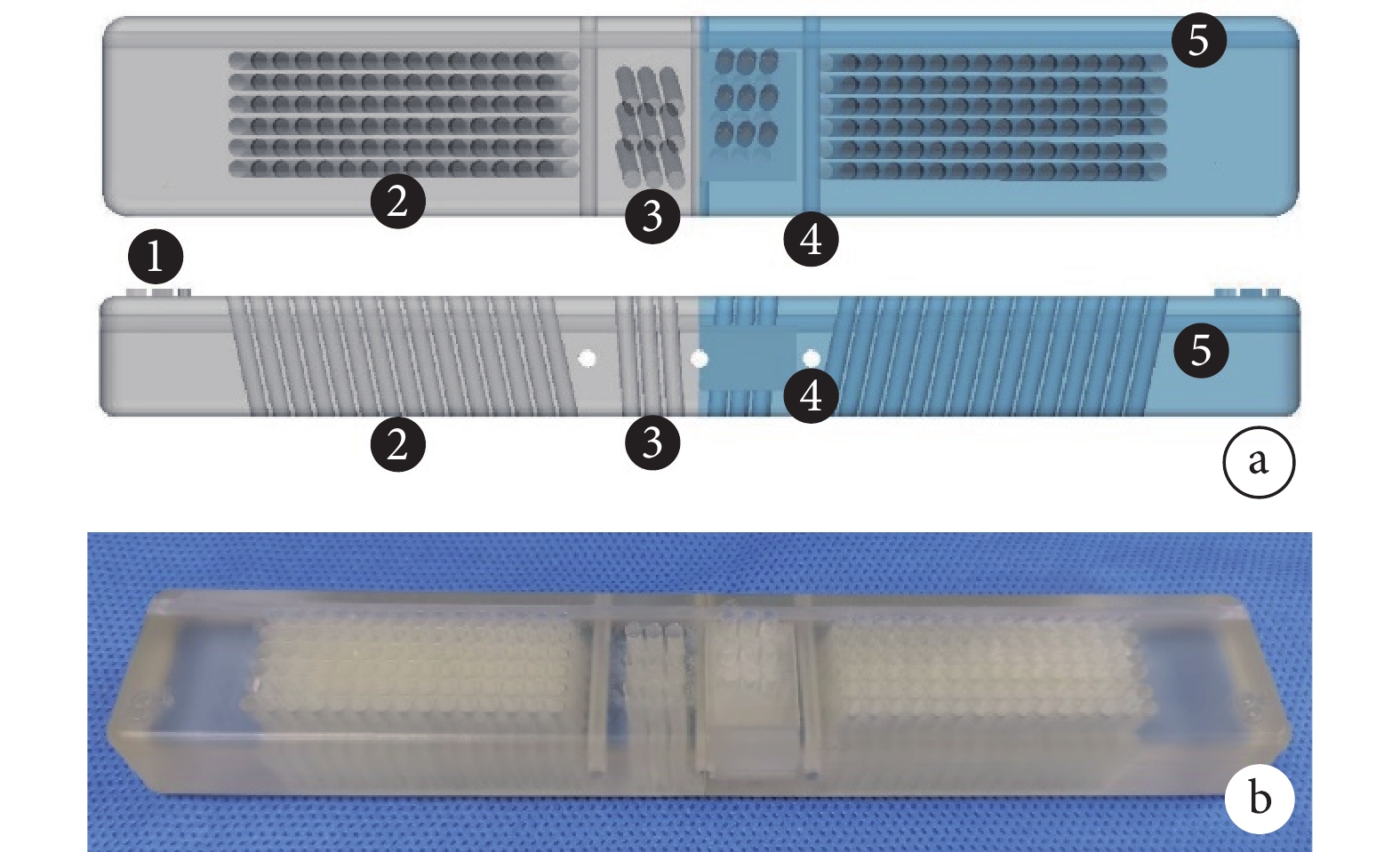

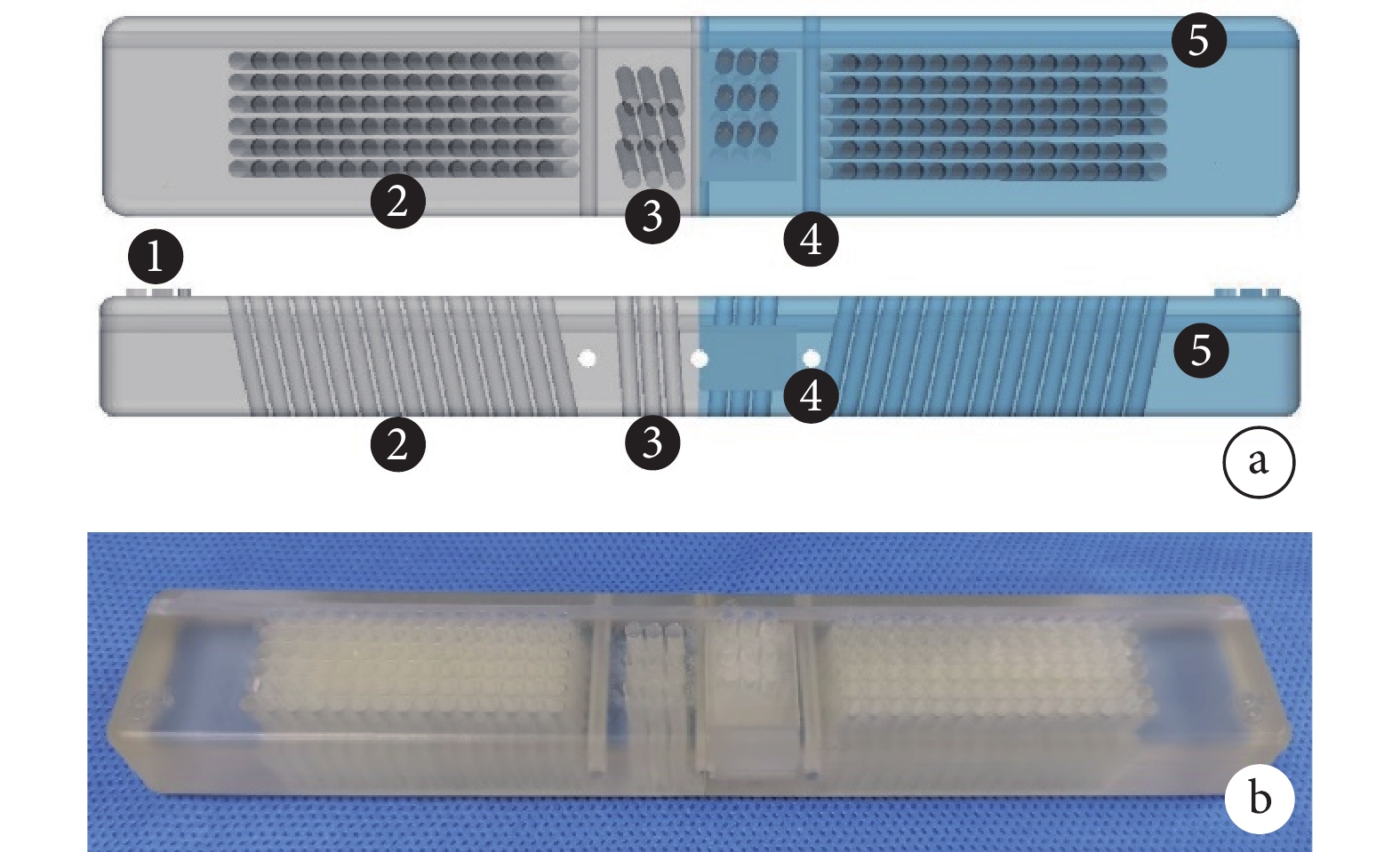

皮外導板使用 3-matic Research 13.0 軟件(Materialize 公司,比利時)設計,為長 150 mm、高 15 mm、寬 25 mm 的切角長方體,分為通過中央卯榫結構連接的左右兩部分,且包含以下主要結構:① 皮外導板角度標記;② 可選擇定位孔:為 6×15 矩陣式孔道,不同型號具有不同的內傾角度(4°、6°、8°、10°、12°、14°),用于插入克氏針定位椎弓根;③ 棘突定位孔:尾傾角 10°,內傾角 7°,便于克氏針打入棘突;④ 縱向連接孔道:通過插入克氏針連接上下皮外導板,同時用于體表定位椎體棘突及左、右椎弓根;⑤ 椎體上緣定位孔:通過插入克氏針連接左、右皮外導板,同時用于體表定位椎體上緣。皮外導板所有孔道直徑均為 2.1 mm,以便直徑 2 mm 克氏針通過。最后,使用 3DS 3600 打印機(3D SYSTEMS 公司,美國)選擇光敏樹脂材料(3D SYSTEMS 公司,美國),輸出皮外導板。見圖1。

圖1

皮外導板

圖1

皮外導板

a. 三維設計圖(正視圖與側視圖) 1:皮外導板角度標記 2:可選擇定位孔 3:棘突定位孔 4:縱向連接孔道 5:椎體上緣定位孔;b. 3D 打印實物

Figure1. Drill guide templatea. Design drawing of drill guide template (front view and side view) 1: Angle marker of guide template 2: Optional positioning hole 3: Spinous process positioning hole 4: Longitudinal connection hole 5: Upper edge of vertebral body positioning hole; b. 3D printed drill guide template

1.4 術前準備

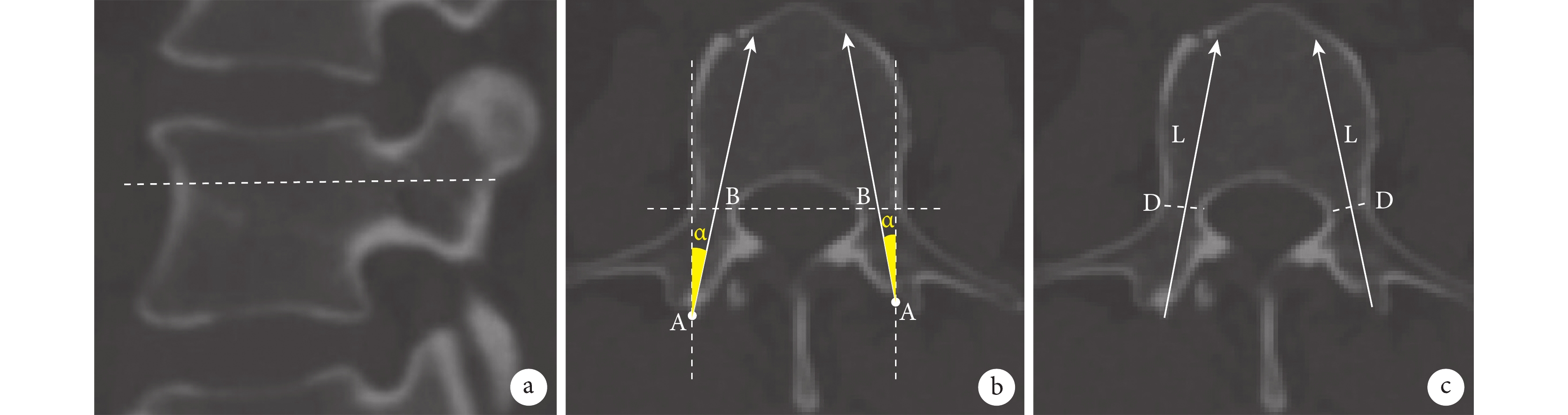

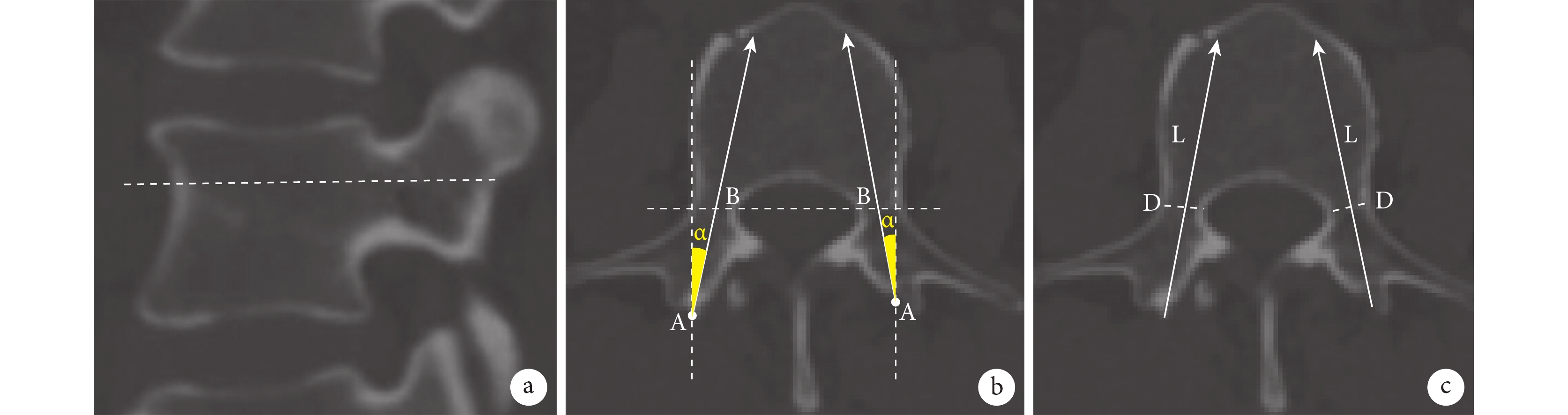

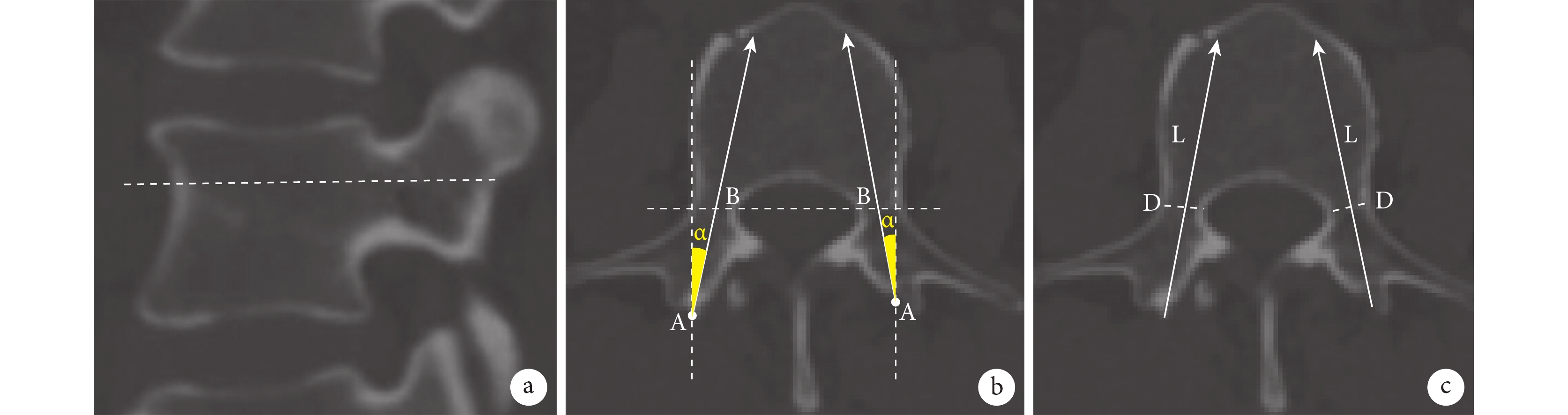

獲取患者術前 CT 原始資料(矩陣 512×512,層厚 0.625 mm),以 Dicom 格式刻入光盤并導入 Mimics Research 21.0 軟件(Materialize 公司,比利時)。① 在橫斷面視圖中使用“Along Plane 工具”選取雙側椎弓根軸位上任意 3 點創建自定義平面,使雙側椎弓根處于同一掃描平面[9],且平行于椎體上終板(圖2a);② 將椎弓根最外側緣的矢狀面延伸線與關節突的交點記為 A 點,椎弓根的中心點記為 B 點,AB 兩點連線為理想的椎弓根螺釘釘道,連線與椎體正中矢狀面的夾角為椎弓根螺釘最佳內傾角(圖2b),記錄該內傾角并以此角度準備相應型號皮外導板;③ 測量并記錄椎弓根釘道長度、直徑(圖2c);④ 將皮外導板送至手術室滅菌處理,術前備用。

圖2

術前測量方法

圖2

術前測量方法

a. 椎弓根軸位平面(虛線所示)平行于椎體上終板;b. 平面調整后測量椎弓根螺釘最佳內傾角(∠α);c. 測量椎弓根釘道長度(L)和直徑(D)

Figure2. Preoperative measurementa. The axial plane of the pedicle (dotted line) was parallel to the superior endplate of vertebral body; b. After adjusting the scanning plane, the optimal inclination angle of the pedicle screw (∠α) were measured according to the method above; c. Measured the length (L) and diameter (D) of pedicle screw corridor

1.5 手術方法

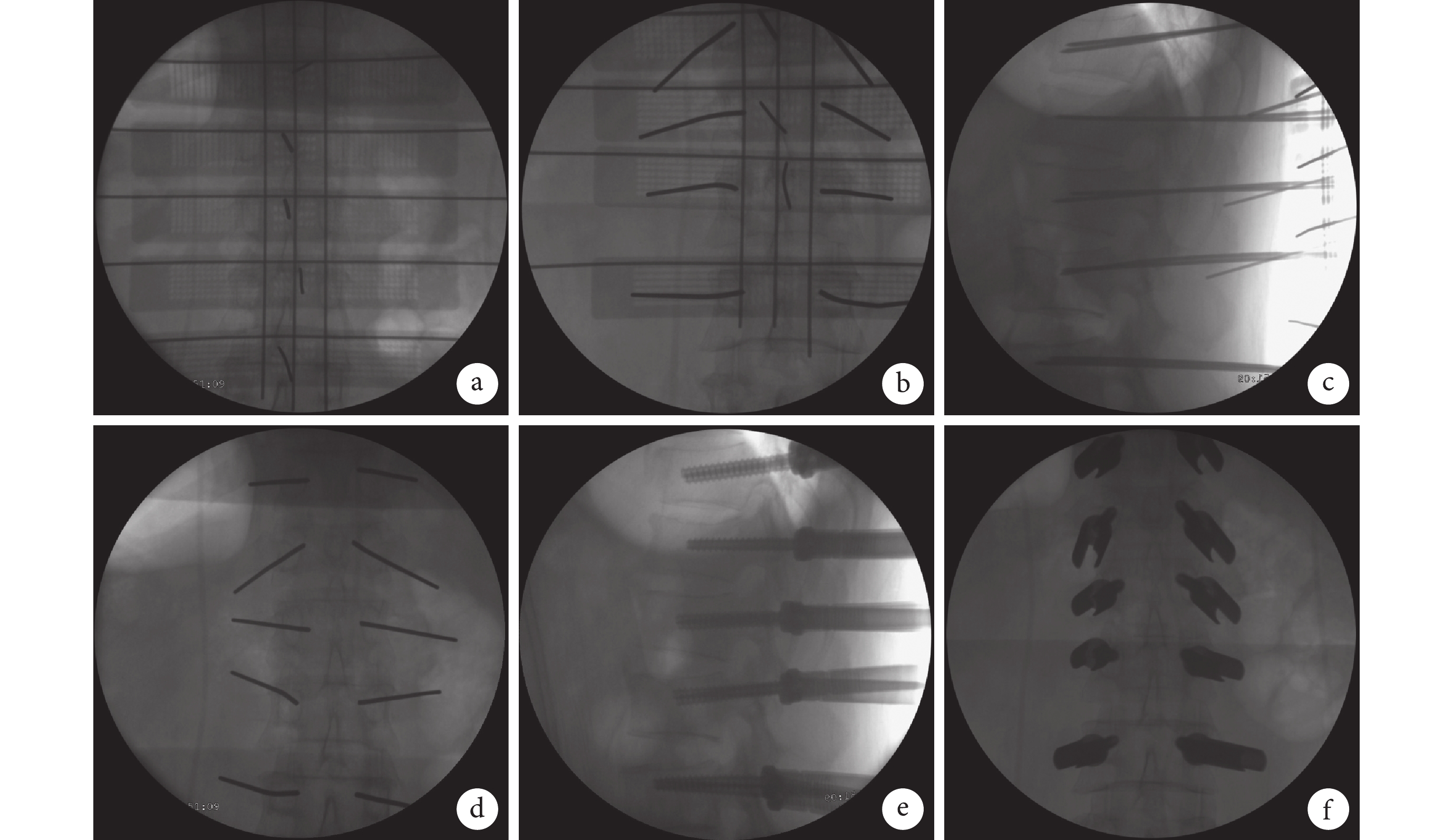

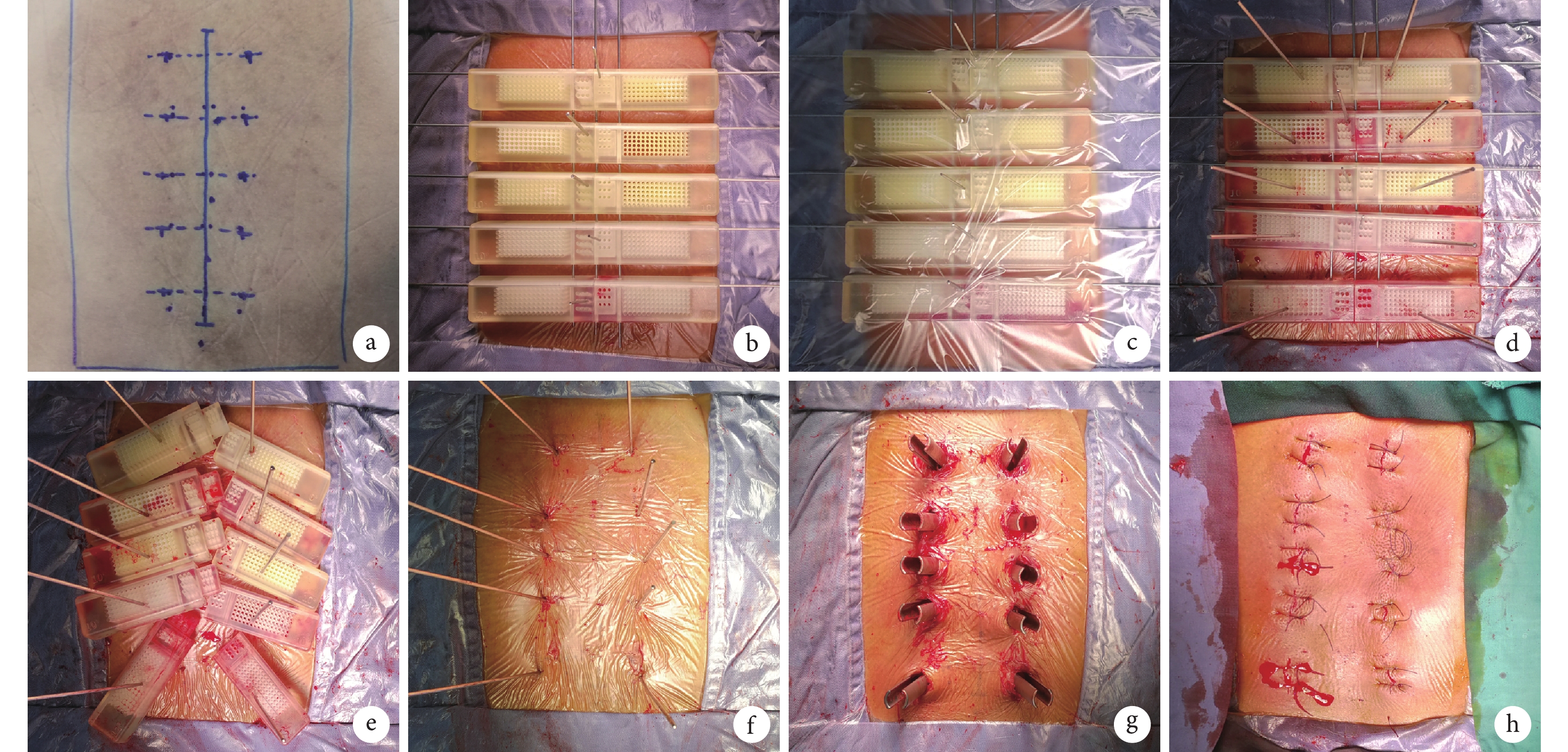

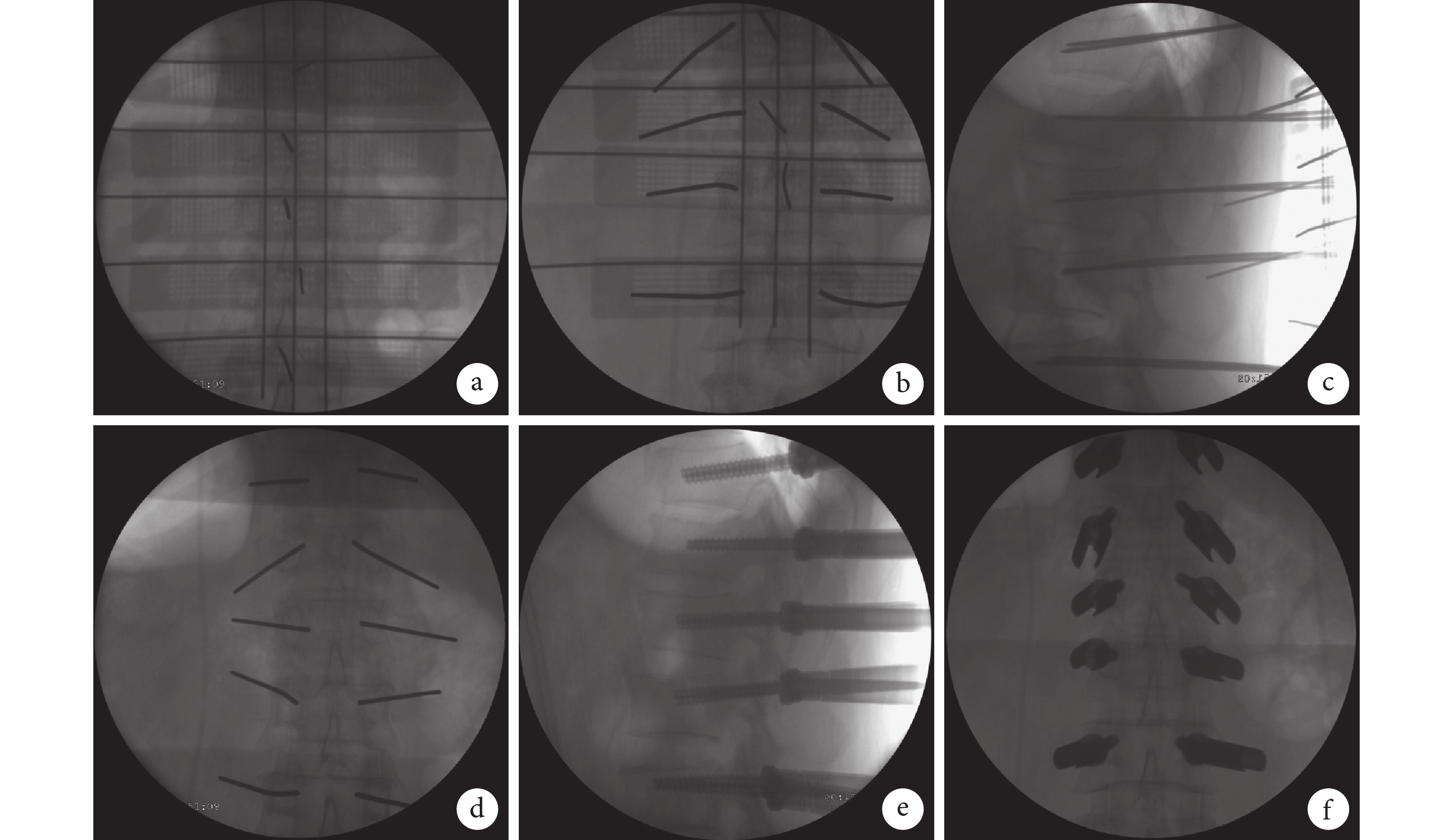

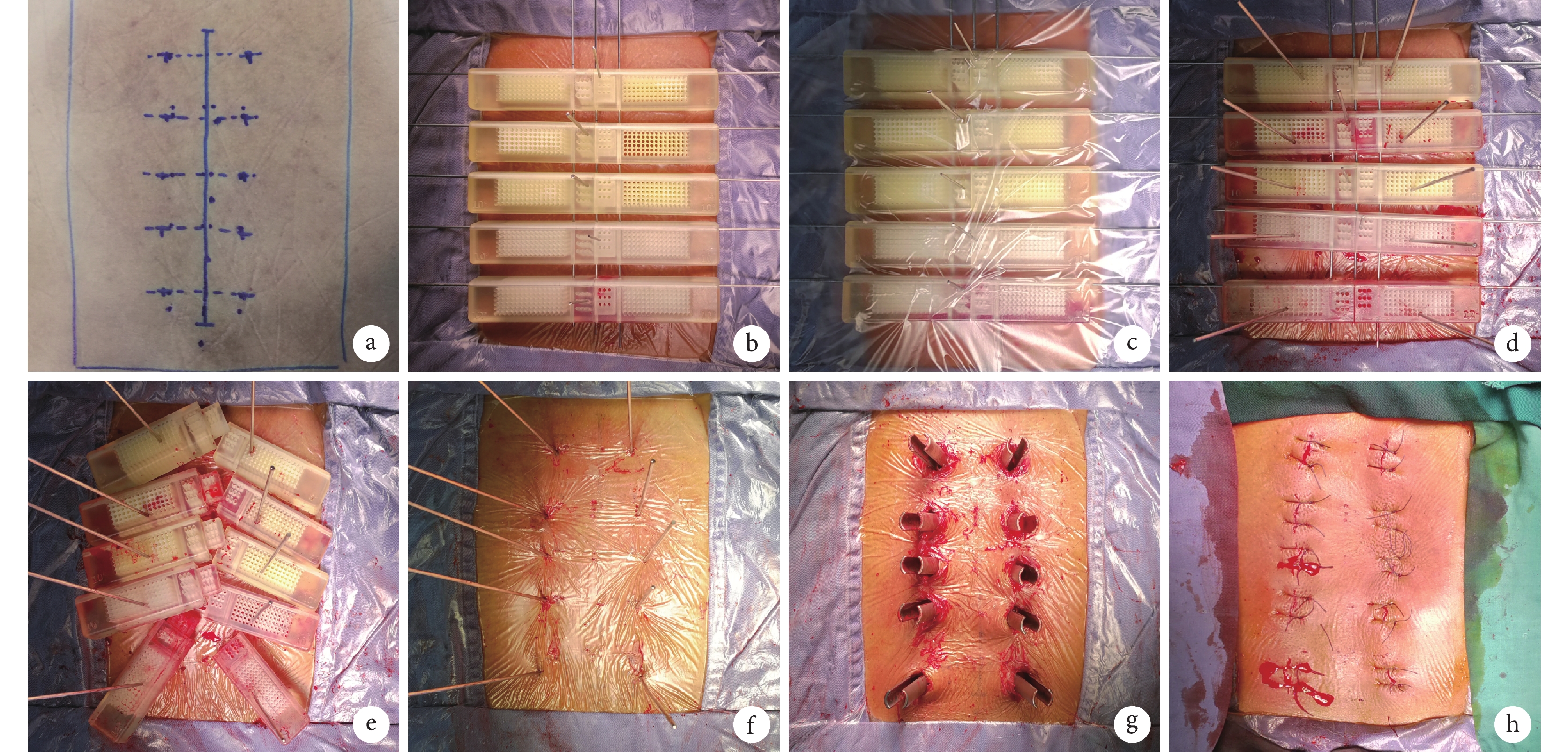

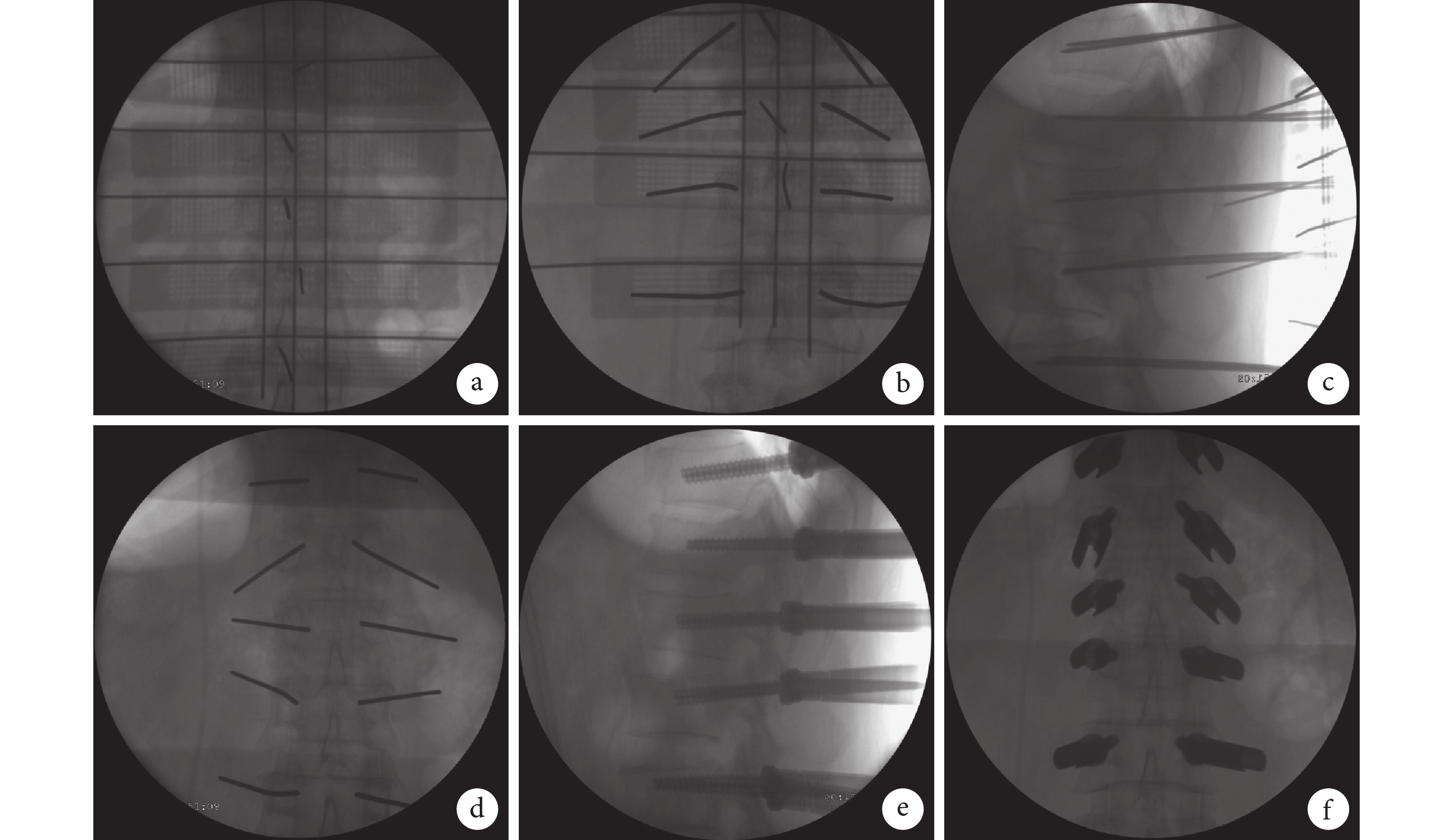

所有手術由 1 名有 10 年以上豐富手術經驗的脊柱外科醫師完成。患者于全麻下取俯臥位,腹部懸空。C 臂 X 線機透視下金屬網格體表定位椎體上緣和雙側椎弓根并標記;根據術前測量的椎弓根內傾角選擇合適皮外導板,于相應椎體上方進行組裝,用 1 根克氏針插入椎體上緣定位孔,3 根克氏針插入縱向連接孔道,固定皮外導板組;C 臂 X 線機標準正位透視下(以患椎為中心,透視線垂直于椎體前后徑,并使雙側椎弓根與棘突距離相等),調整皮外導板組位置,使橫向克氏針與各椎體上緣重合,中央縱向克氏針與所有椎體棘突連線重合,兩側縱向克氏針分別與左、右椎弓根內側緣重合。定位準確后,用克氏針通過棘突定位孔固定皮外導板組與棘突,然后用 1 張手術薄膜增強固定;選擇合適的可選擇定位孔,克氏針逐一打入椎弓根。要求在正位片上針尖位于椎弓根外側緣,側位片上克氏針平行于椎體上終板,繼續進針。當針尖于側位片上抵達椎體后緣,正位片上未超過椎弓根內側緣時,繼續進針,直至抵達椎體前 1/3 部分。分離皮外導板組,保留克氏針,在其引導下逐級放入工作套筒,克氏針引導下經皮植入椎弓根螺釘,撐開復位后鎖定。術畢縫合切口,雙側切口各放置引流條 1 根。所有患者行釘棒系統內固定后未進行椎體后外側植骨融合。見圖3、4。共 79 個椎體植入椎弓根螺釘,其中 2 個椎體為單側螺釘固定,本組共植入椎弓根螺釘 156 枚;其中使用 8° 皮外導板植釘 36 枚、10° 皮外導板植釘 42 枚、12° 皮外導板植釘 78 枚。

圖3

術中透視

圖3

術中透視

a. 正確放置皮外導板組并固定;b、c. 克氏針通過可選擇定位孔打入椎弓根;d. 分離皮外導板組,保留克氏針;e、f. 植入椎弓根螺釘

Figure3. Intraoperative fluoroscopya. Correctly placed and fixed the guide template; b, c. Inserted Kirschner wires into pedicles through the optional positioning hole; d. Separated the guide template group, and retained Kirschner wires; e, f. Placed the pedicle screws

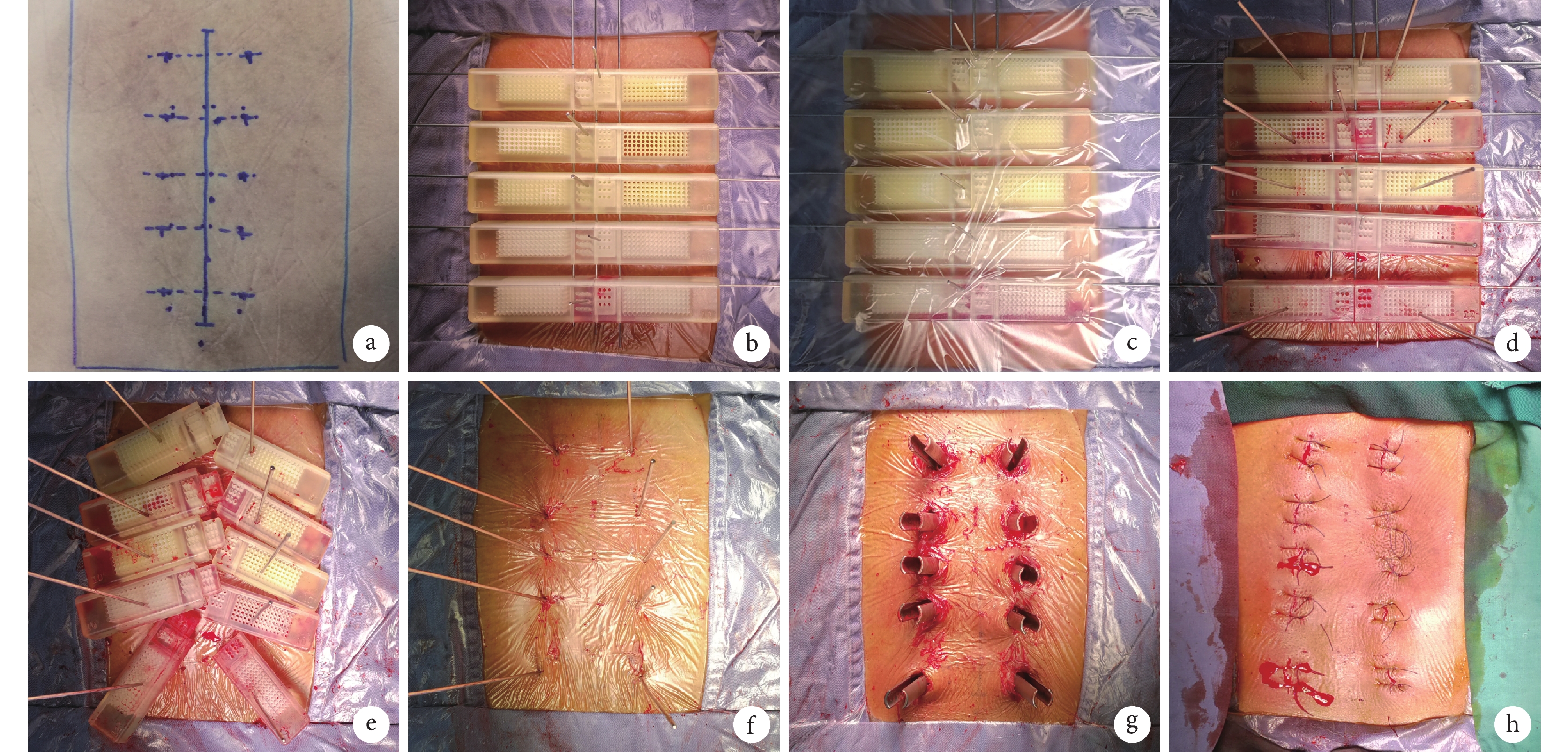

圖4

手術流程

圖4

手術流程

a. 金屬網格體表定位后記號筆標記;b、c. 克氏針打入棘突定位孔固定皮外導板組與棘突,薄膜增強固定;d. 克氏針通過可選擇定位孔打入椎弓根;e、f. 分離皮外導板組,保留克氏針;g. 安裝釘棒系統撐開復位后鎖定;h. 術畢縫合切口

Figure4. Operation procedurea. Marked on skin after located with metal mesh; b, c. Inserted Kirschner wires into spinous process positioning hole to fix the guide template group and spinous process, then strengthened it with a surgical film; d. Inserted Kirschner wires into pedicles through the optional positioning hole; e, f. Separated the guide template group, and retain Kirschner wires; g. Installed screws and rod, used retractor to facilitating fracture reduction and locked it; h. Sutured incision

1.6 術后處理

術后 12~24 h 拔出引流條,靜脈輸注抗生素預防感染;3 d 后佩戴腰部支具保護,下床活動,鼓勵患者早期功能鍛煉;術后 12 d 拆除皮膚縫線;出院后腰部支具保護 3 個月,門診定期隨訪,待骨折愈合后拆除內固定物。

1.7 療效評價指標

臨床指標:記錄術中出血量、平均每枚螺釘植入手術時間(手術時間/植入螺釘數)、平均每枚螺釘植入透射次數(C 臂 X 線機透射次數/植入螺釘數);術前、術后 3 d 及末次隨訪時采用疼痛視覺模擬評分(VAS)評價腰痛改善情況。

影像學指標:① 椎弓根螺釘與皮質的關系分級:根據術后 3 d CT 采用 Gertzbein 和 Robbins 量表[16]評價,A 級,螺釘完全位于椎弓根內;B 級,螺釘對皮質的侵犯<2 mm;C 級,螺釘對皮質的侵犯 2~4 mm;D 級,螺釘對皮質的侵犯 4~6 mm;E 級,螺釘對皮質的侵犯≥6 mm。A 級為植釘優秀,A、B 級為植釘準確[12]。② 骨折節段矢狀面 Cobb 角:根據患者腰椎正側位 X 線片,測量傷椎上位椎體上終板和下位椎體下終板之間的夾角,前凸為負值,后凸為正值。③ 傷椎前緣高度百分比:按以下公式計算,傷椎前緣高度/[(上、下鄰近正常椎體前緣高度之和)/2]×100%。④ 椎弓根螺釘內傾角:于術后 3 d CT 測量椎弓根螺釘與椎體正中矢狀面的夾角。通過測量術后雙側椎弓根螺釘內傾角差值,分析其一致性;并與術中選用皮外導板的內傾角進行對比,以驗證皮外導板控制內傾角的有效性。

1.8 統計學方法

采用 SPSS24.0 統計軟件進行分析。符合正態分布的計量資料以均數±標準差表示,手術前后各時間點間比較采用重復測量方差分析,兩兩比較采用 LSD 檢驗;雙側椎弓根螺釘內傾角一致性分析采用配對 t 檢驗;術后螺釘內傾角與術中選用皮外導板的一致性分析采用 t 檢驗。不符合正態分布的計量資料以中位數(四分位數間距)表示,手術前后比較采用 Friedman M 檢驗。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

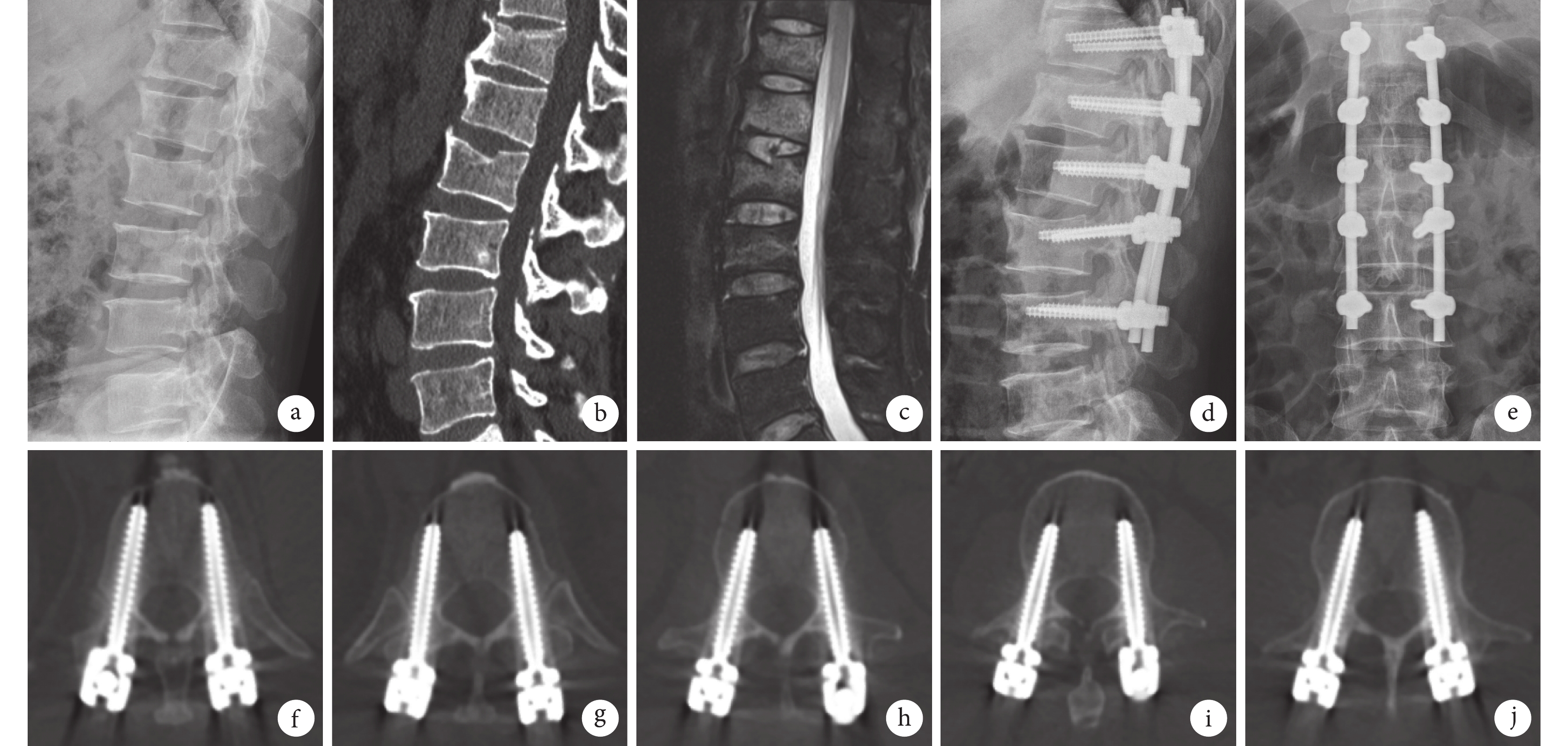

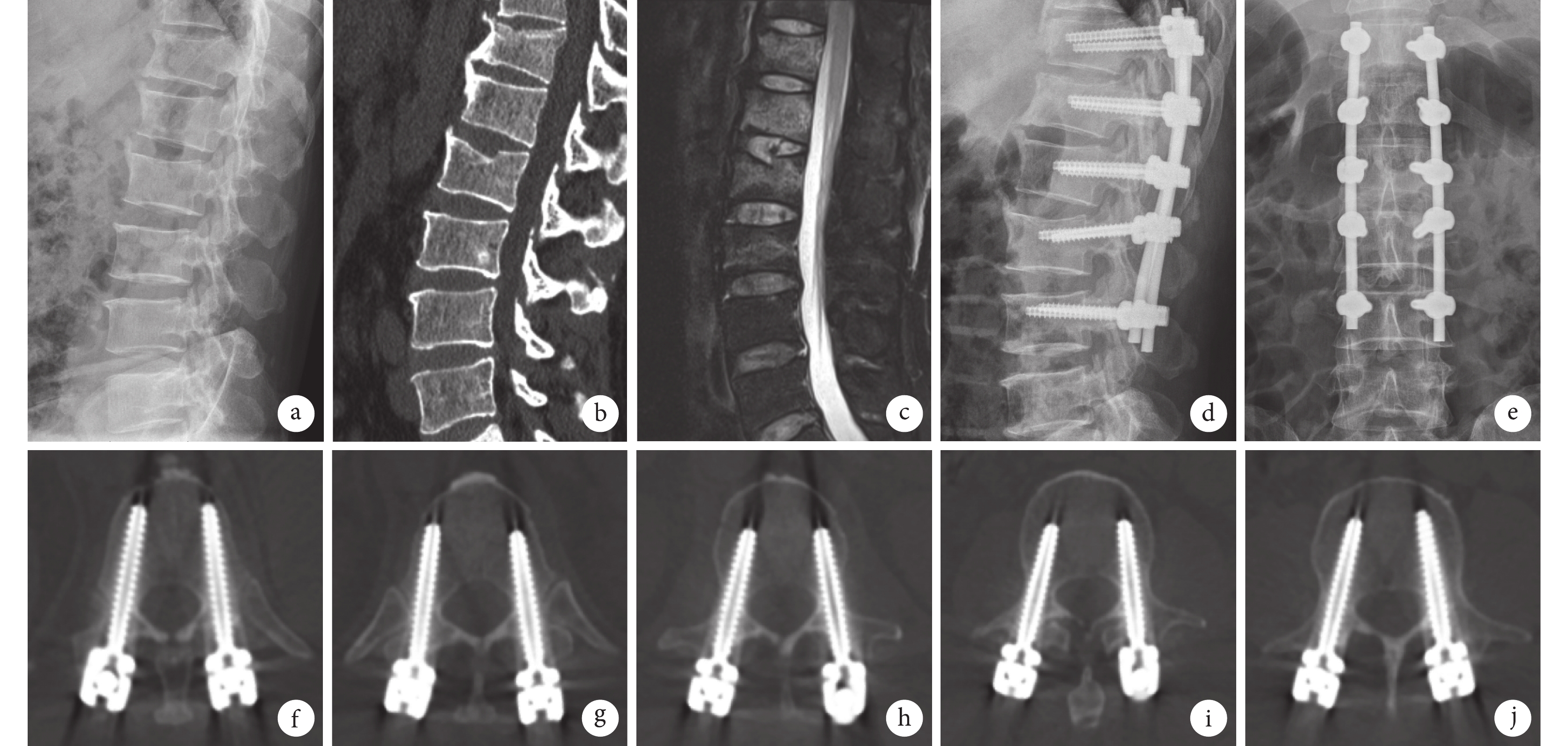

19 例患者均順利完成手術,術中出血量 44~67 mL,平均 54.3 mL;平均每枚螺釘植入手術時間 7.3~11.1 min,平均 9.6 min;平均每枚螺釘植入透射次數 1.6~2.5 次,平均 2.0 次。無脊髓、神經根損傷及感染等并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間 24~38 個月,平均 28.7 個月。術后 3 d 采用 Gertzbein 和 Robbins 量表評價:A 級 145 枚,B 級 11 枚;植釘準確率達 100%,優秀率 92.9%。術后 3 d CT 測量示,同椎體左、右側螺釘內傾角分別為(10.3±1.9)° 和(10.4±2.0)°,差異無統計學意義(t=0.93,P=0.36)。術中選用 8°、10° 及 12° 皮外導板患者螺釘內傾角分別為(7.8±0.8)°、(9.9±1.2)°、(11.8±1.0)°,與選用的皮外導板內傾角間比較差異均無統計學意義(t=?1.67,P=0.10;t=?0.66,P=0.51;t=?1.48,P=0.14)。術后 3 d 與末次隨訪時腰痛 VAS 評分、矢狀面 Cobb 角及傷椎前緣高度百分比均較術前顯著改善,末次隨訪時腰痛 VAS 評分較術后 3 d 進一步改善,差異均有統計學意義(P<0.05);術后兩時間點間矢狀面 Cobb 角及傷椎前緣高度百分比比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。所有患者末次隨訪時均未見內固定物松動、斷裂,骨折均愈合良好。見圖5。

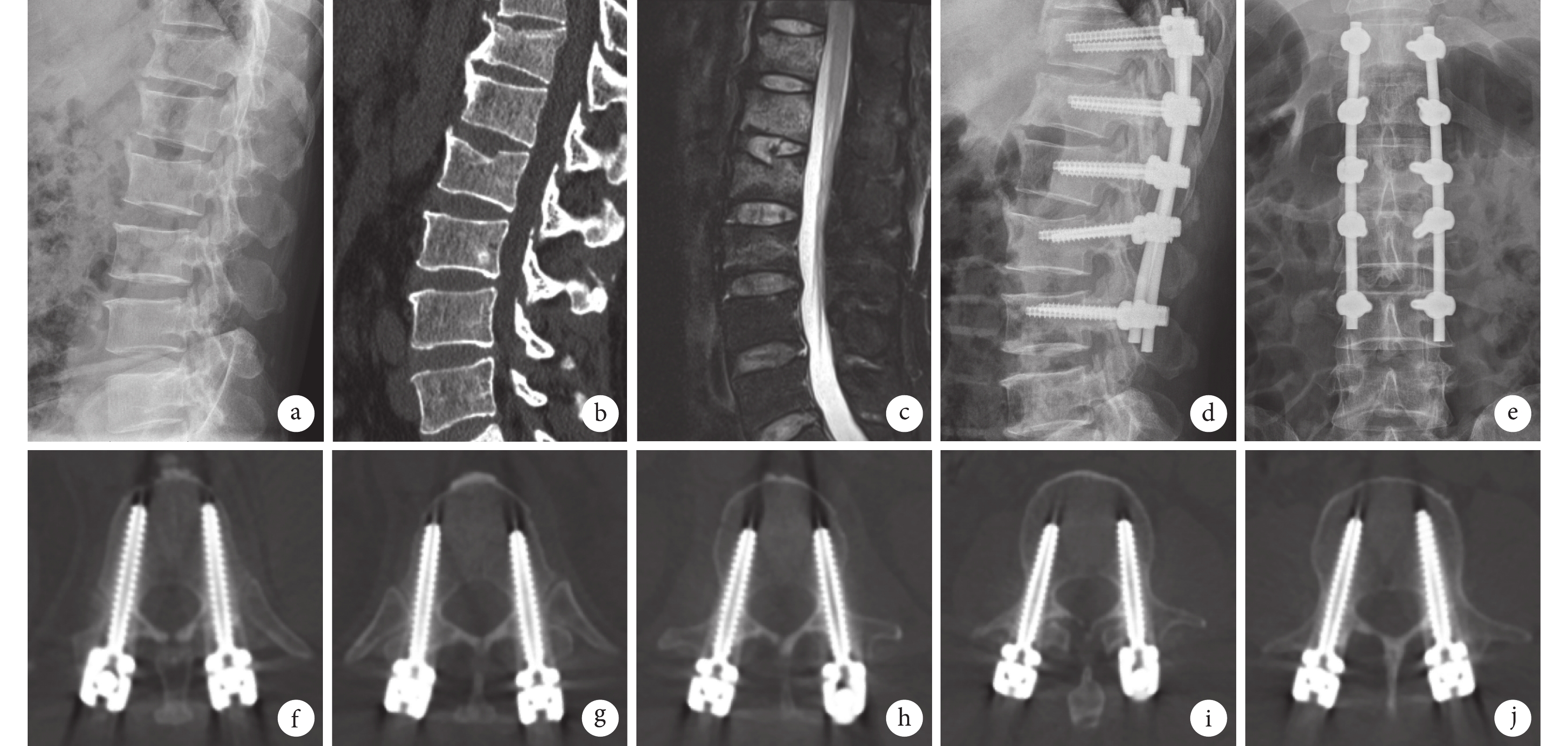

圖5

患者,男,53 歲,高處墜落傷致 T12~L2椎體壓縮性骨折(唐三元分型為 ⅠB 型)

圖5

患者,男,53 歲,高處墜落傷致 T12~L2椎體壓縮性骨折(唐三元分型為 ⅠB 型)

a~c. 術前 X 線片、CT 及 MRI;d、e. 術后 3 d 胸腰椎正側位 X 線片示內固定物位置良好,椎體高度恢復;f~j. 術后 3 d CT 示椎弓根螺釘無皮質突破,均為 A 級(從左至右分別為 T11~L3 椎體)

Figure5. A 53-year-old male patient with T12-L2 compression fractures caused by falling from height (TANG Sanyuan type ⅠB)a-c. Preoperative X-ray film, CT, and MRI; d, e. Anteroposterior and lateral X-ray films of the thoracolumbar spine at 3 days after operation showed that the position of internal fixation was good, and the height of the vertebral body was restored; f, j. CT at 3 days after operation showed no cortical breakthrough of the pedicle screw, and all were grade A (from left to right for T11 to L3 levels)

3 討論

3.1 經皮微創椎弓根螺釘治療胸腰椎骨折的現狀

目前學者們對于無神經癥狀的胸腰椎骨折建議采取手術治療,經后路椎弓根螺釘內固定技術是治療胸腰椎骨折的經典術式。開放直視下手術能夠暴露較多骨性解剖標志,對骨折進行有效固定;但該手術方式創傷大、出血較多,對軟組織特別是椎旁肌損傷較重,不利于患者術后早期功能鍛煉,不符合目前主張的加速康復理念。因此對于此類無需開窗減壓的患者,經皮微創植釘具有明顯優勢,但相應地手術難度增大并更加依賴于術中的射線透視,如首次植釘不理想,退釘后再次調整容易導致釘道松動,影響內固定穩定性。所以,提高經皮微創植釘的準確性和安全性,減少射線暴露,加快手術學習曲線,是這項技術亟待解決的問題。導航和計算機輔助等方式能夠解決部分問題,但學習曲線長、手術成本高、基層醫院難以普及,因此我們希望通過近年來快速發展的 3D 打印技術解決上述問題。

3.2 皮外導板的可行性

在 3D 打印技術快速發展背景下,利用患者術前 CT 影像學資料進行三維模型重建,并在 3D 打印模型輔助下指導手術操作已有較多報道[17-18]。一篇 meta 分析報道顯示,3D 打印皮外導板輔助經皮椎弓根植釘能夠顯著提高植釘準確率,減少手術時間和術中出血量,優于傳統徒手經皮植釘[19]。目前,國內外已有關于皮外導板輔助經皮微創椎弓根螺釘植入的研究報道,但這些導板是個性化設計,而且是以患者腰背部皮膚作為模板進行設計,導致設計與術中實施差異較大,難以精準定位,也不具有通用性。本研究設計的通用型皮外導板有以下幾點可行性:① 患者術中采用俯臥位,腰背部左右兩側較為平坦,適合放置皮外導板;② 胸腰椎棘突較為表淺,能夠通過皮外導板的棘突定位孔進行固定,避免因皮膚和體位變化影響皮外導板的精準性;③ 每一個皮外導板都對應其相應椎體,避免了體位變化對相鄰皮外導板的影響;④ 術中結合 C 臂 X 線機透視確認進針點和方向,確保其安全性;⑤ 在皮外導板固定的情況下,通過可選擇導向孔能夠調整克氏針進針點,并同時植入多枚導針,減少手術時間。

3.3 皮外導板的安全性

本研究中,所有患者術后及隨訪過程中均未出現癥狀加重或神經損傷等并發癥。術中植入 1 枚螺釘的平均時間為 9.6 min、平均透射 2.0 次,均優于文獻報道的徒手或者機器人導航等方式[2,8,12-13,20],分析原因是術中使用皮外導板組,可以對多個椎體同時植釘,而且透視下利用皮外導板的可選擇定位孔,能夠快速調整進針點,因此能減少手術時間和射線暴露。根據 Gertzbein 和 Robbins 量表,使用該通用型皮外導板輔助植釘準確率達 100%,優秀率達 92.9%,優于多數文獻報道的經皮植釘法(優秀率 44.7%~89.0%)[18,21-23]。說明經過術前個體化測量,選用對應角度的皮外導板能夠較好地控制椎弓根螺釘內傾角,降低術中操作不當導致的螺釘突破椎弓根皮質風險。術后結果顯示,雙側椎弓根螺釘內傾角一致性較好(t=0.929,P=0.356),且與術中選用的皮外導板內傾角度差異無統計學意義(P>0.05),表明該通用型皮外導板輔助經皮植釘與術前設計較為一致。同時,術后恢復椎體高度及糾正相應節段 Cobb 角效果明確。因此,本研究表明該通用型皮外導板有較好的安全性。

3.4 注意事項

使用該通用型皮外導板過程中,我們總結了以下幾點經驗:① 術前對所需固定的椎體進行個體化測量,選擇合適角度的皮外導板,遵循“寧小勿大”的原則,如測量角度為 11°,則使用 10° 的皮外導板;② 術前保持標準俯臥位,避免患者胸腰段發生扭曲;③ 術前 C 臂 X 線機透視定位后,體表劃線標記皮外導板位置,避免消毒后反復透視調整;④ 術中克氏針固定棘突后加用手術薄膜覆蓋加強固定皮外導板;⑤ 術中穿刺時,為使皮外導板不發生傾斜,應避免單側按壓皮外導板;⑥ 術中為減少克氏針擊入時變形,應選擇直徑 2 mm 克氏針;⑦ 術中可通過擊入克氏針的阻力判斷克氏針是否進入椎弓根。

綜上述,我們使用自行研制的通用型皮外導板輔助經皮椎弓根螺釘植入治療多節段胸腰椎骨折,相較于文獻報道的傳統經皮植釘手術,減少了術中出血量及平均每枚螺釘植入時間和透射次數,植釘更準確,有較好的復位效果。但本研究病例數較少,僅應用于無脊柱畸形、無神經損傷、不需要椎管減壓的成人胸腰椎骨折,因此還需要進一步擴大病例數,并納入對照組完善本研究。

作者貢獻:曾柏方負責論文撰寫;吳超、李濤、王翔宇提供手術技術支持,對文章的知識性內容作批評性審閱、修改;尚慶負責數據收集、統計和圖片編排。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經自貢市第四人民醫院醫學倫理委員會批準。患者均簽署知情同意書。

多節段脊柱骨折最早由 Kosven[1]提出,即 2 個或以上椎體發生骨折。因脊柱胸腰段位于生理前凸和后凸的轉換處,在脊柱受到高能量暴力時最容易發生骨折。隨著交通、運輸業的發展,多節段胸腰椎骨折發生率呈上升趨勢,占全部脊柱骨折的 3%~5%[2]。因此,臨床上對于多節段胸腰椎骨折的診斷和治療應引起重視。與單節段骨折不同的是,多節段骨折常合并脊柱不穩,多需手術治療[3-4]。目前手術方式以經后路椎弓根螺釘內固定為主,傳統方式包括后正中入路、Wiltse 椎旁入路等[5],但因固定節段長,對椎旁軟組織損傷較大,術后常引起嚴重疼痛、肌肉萎縮,增加術區感染風險,不利于術后康復[6]。而微創經皮椎弓根螺釘植入內固定術具有術中出血少、術后康復快等優勢[7],但因手術學習曲線長、術中需反復透視、首次植釘準確率不高等問題[8-9],應用于多節段胸腰椎骨折治療較困難。骨科手術機器人、光電導航輔助椎弓根植釘等方式能夠提高植釘準確率[10-13],但導航設備昂貴,難以在基層醫院普及。鑒于此,我們自行研制了一種通用型皮外導板(專利號:ZL 2017 2 0937597. 1),并應用 3D 打印技術制作,用以輔助微創椎弓根螺釘植入,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 年齡 18~65 歲;② 胸腰椎骨折平面為 T10~L3,包含 2 個或以上椎體骨折;③ 單個椎體骨折按照 AO 分型[14]為 A1、A2、A3 型;④ 傷后 1 周內手術的新鮮骨折;⑤ 隨訪 24 個月以上。排除標準:① 嚴重骨質疏松癥、病理性骨折;② 合并嚴重心腦血管疾病、全身多器官功能衰竭,患者無法耐受手術;③ 合并神經根、脊髓、圓錐、馬尾損傷等;④ 后方韌帶復合體損傷。2017 年 5 月—2019 年 1 月共 19 例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本組男 9 例,女 10 例;年齡 22~63 歲,平均 43.6 歲。致傷原因:交通事故傷 12 例,高處墜落傷 7 例。骨折椎體共 40 個(T10 1 個,T11 4 個,T12 9 個,L1 14 個,L2 10 個,L3 2 個)。所有患者術前常規行 X 線片、CT 及 MRI 檢查,單個椎體骨折按 AO 分型:A1 型 29 個,A2 型 9 個,A3 型 2 個;多節段胸腰椎骨折按唐三元分型[15]:ⅠA 型 17 例,ⅠB 型 1 例,ⅡC 型 1 例。19 例患者術前美國脊髓損傷協會(ASIA)分級均為 E 級。受傷至手術時間 2~6 d,平均 3.1 d。

1.3 皮外導板的設計及制作

皮外導板使用 3-matic Research 13.0 軟件(Materialize 公司,比利時)設計,為長 150 mm、高 15 mm、寬 25 mm 的切角長方體,分為通過中央卯榫結構連接的左右兩部分,且包含以下主要結構:① 皮外導板角度標記;② 可選擇定位孔:為 6×15 矩陣式孔道,不同型號具有不同的內傾角度(4°、6°、8°、10°、12°、14°),用于插入克氏針定位椎弓根;③ 棘突定位孔:尾傾角 10°,內傾角 7°,便于克氏針打入棘突;④ 縱向連接孔道:通過插入克氏針連接上下皮外導板,同時用于體表定位椎體棘突及左、右椎弓根;⑤ 椎體上緣定位孔:通過插入克氏針連接左、右皮外導板,同時用于體表定位椎體上緣。皮外導板所有孔道直徑均為 2.1 mm,以便直徑 2 mm 克氏針通過。最后,使用 3DS 3600 打印機(3D SYSTEMS 公司,美國)選擇光敏樹脂材料(3D SYSTEMS 公司,美國),輸出皮外導板。見圖1。

圖1

皮外導板

圖1

皮外導板

a. 三維設計圖(正視圖與側視圖) 1:皮外導板角度標記 2:可選擇定位孔 3:棘突定位孔 4:縱向連接孔道 5:椎體上緣定位孔;b. 3D 打印實物

Figure1. Drill guide templatea. Design drawing of drill guide template (front view and side view) 1: Angle marker of guide template 2: Optional positioning hole 3: Spinous process positioning hole 4: Longitudinal connection hole 5: Upper edge of vertebral body positioning hole; b. 3D printed drill guide template

1.4 術前準備

獲取患者術前 CT 原始資料(矩陣 512×512,層厚 0.625 mm),以 Dicom 格式刻入光盤并導入 Mimics Research 21.0 軟件(Materialize 公司,比利時)。① 在橫斷面視圖中使用“Along Plane 工具”選取雙側椎弓根軸位上任意 3 點創建自定義平面,使雙側椎弓根處于同一掃描平面[9],且平行于椎體上終板(圖2a);② 將椎弓根最外側緣的矢狀面延伸線與關節突的交點記為 A 點,椎弓根的中心點記為 B 點,AB 兩點連線為理想的椎弓根螺釘釘道,連線與椎體正中矢狀面的夾角為椎弓根螺釘最佳內傾角(圖2b),記錄該內傾角并以此角度準備相應型號皮外導板;③ 測量并記錄椎弓根釘道長度、直徑(圖2c);④ 將皮外導板送至手術室滅菌處理,術前備用。

圖2

術前測量方法

圖2

術前測量方法

a. 椎弓根軸位平面(虛線所示)平行于椎體上終板;b. 平面調整后測量椎弓根螺釘最佳內傾角(∠α);c. 測量椎弓根釘道長度(L)和直徑(D)

Figure2. Preoperative measurementa. The axial plane of the pedicle (dotted line) was parallel to the superior endplate of vertebral body; b. After adjusting the scanning plane, the optimal inclination angle of the pedicle screw (∠α) were measured according to the method above; c. Measured the length (L) and diameter (D) of pedicle screw corridor

1.5 手術方法

所有手術由 1 名有 10 年以上豐富手術經驗的脊柱外科醫師完成。患者于全麻下取俯臥位,腹部懸空。C 臂 X 線機透視下金屬網格體表定位椎體上緣和雙側椎弓根并標記;根據術前測量的椎弓根內傾角選擇合適皮外導板,于相應椎體上方進行組裝,用 1 根克氏針插入椎體上緣定位孔,3 根克氏針插入縱向連接孔道,固定皮外導板組;C 臂 X 線機標準正位透視下(以患椎為中心,透視線垂直于椎體前后徑,并使雙側椎弓根與棘突距離相等),調整皮外導板組位置,使橫向克氏針與各椎體上緣重合,中央縱向克氏針與所有椎體棘突連線重合,兩側縱向克氏針分別與左、右椎弓根內側緣重合。定位準確后,用克氏針通過棘突定位孔固定皮外導板組與棘突,然后用 1 張手術薄膜增強固定;選擇合適的可選擇定位孔,克氏針逐一打入椎弓根。要求在正位片上針尖位于椎弓根外側緣,側位片上克氏針平行于椎體上終板,繼續進針。當針尖于側位片上抵達椎體后緣,正位片上未超過椎弓根內側緣時,繼續進針,直至抵達椎體前 1/3 部分。分離皮外導板組,保留克氏針,在其引導下逐級放入工作套筒,克氏針引導下經皮植入椎弓根螺釘,撐開復位后鎖定。術畢縫合切口,雙側切口各放置引流條 1 根。所有患者行釘棒系統內固定后未進行椎體后外側植骨融合。見圖3、4。共 79 個椎體植入椎弓根螺釘,其中 2 個椎體為單側螺釘固定,本組共植入椎弓根螺釘 156 枚;其中使用 8° 皮外導板植釘 36 枚、10° 皮外導板植釘 42 枚、12° 皮外導板植釘 78 枚。

圖3

術中透視

圖3

術中透視

a. 正確放置皮外導板組并固定;b、c. 克氏針通過可選擇定位孔打入椎弓根;d. 分離皮外導板組,保留克氏針;e、f. 植入椎弓根螺釘

Figure3. Intraoperative fluoroscopya. Correctly placed and fixed the guide template; b, c. Inserted Kirschner wires into pedicles through the optional positioning hole; d. Separated the guide template group, and retained Kirschner wires; e, f. Placed the pedicle screws

圖4

手術流程

圖4

手術流程

a. 金屬網格體表定位后記號筆標記;b、c. 克氏針打入棘突定位孔固定皮外導板組與棘突,薄膜增強固定;d. 克氏針通過可選擇定位孔打入椎弓根;e、f. 分離皮外導板組,保留克氏針;g. 安裝釘棒系統撐開復位后鎖定;h. 術畢縫合切口

Figure4. Operation procedurea. Marked on skin after located with metal mesh; b, c. Inserted Kirschner wires into spinous process positioning hole to fix the guide template group and spinous process, then strengthened it with a surgical film; d. Inserted Kirschner wires into pedicles through the optional positioning hole; e, f. Separated the guide template group, and retain Kirschner wires; g. Installed screws and rod, used retractor to facilitating fracture reduction and locked it; h. Sutured incision

1.6 術后處理

術后 12~24 h 拔出引流條,靜脈輸注抗生素預防感染;3 d 后佩戴腰部支具保護,下床活動,鼓勵患者早期功能鍛煉;術后 12 d 拆除皮膚縫線;出院后腰部支具保護 3 個月,門診定期隨訪,待骨折愈合后拆除內固定物。

1.7 療效評價指標

臨床指標:記錄術中出血量、平均每枚螺釘植入手術時間(手術時間/植入螺釘數)、平均每枚螺釘植入透射次數(C 臂 X 線機透射次數/植入螺釘數);術前、術后 3 d 及末次隨訪時采用疼痛視覺模擬評分(VAS)評價腰痛改善情況。

影像學指標:① 椎弓根螺釘與皮質的關系分級:根據術后 3 d CT 采用 Gertzbein 和 Robbins 量表[16]評價,A 級,螺釘完全位于椎弓根內;B 級,螺釘對皮質的侵犯<2 mm;C 級,螺釘對皮質的侵犯 2~4 mm;D 級,螺釘對皮質的侵犯 4~6 mm;E 級,螺釘對皮質的侵犯≥6 mm。A 級為植釘優秀,A、B 級為植釘準確[12]。② 骨折節段矢狀面 Cobb 角:根據患者腰椎正側位 X 線片,測量傷椎上位椎體上終板和下位椎體下終板之間的夾角,前凸為負值,后凸為正值。③ 傷椎前緣高度百分比:按以下公式計算,傷椎前緣高度/[(上、下鄰近正常椎體前緣高度之和)/2]×100%。④ 椎弓根螺釘內傾角:于術后 3 d CT 測量椎弓根螺釘與椎體正中矢狀面的夾角。通過測量術后雙側椎弓根螺釘內傾角差值,分析其一致性;并與術中選用皮外導板的內傾角進行對比,以驗證皮外導板控制內傾角的有效性。

1.8 統計學方法

采用 SPSS24.0 統計軟件進行分析。符合正態分布的計量資料以均數±標準差表示,手術前后各時間點間比較采用重復測量方差分析,兩兩比較采用 LSD 檢驗;雙側椎弓根螺釘內傾角一致性分析采用配對 t 檢驗;術后螺釘內傾角與術中選用皮外導板的一致性分析采用 t 檢驗。不符合正態分布的計量資料以中位數(四分位數間距)表示,手術前后比較采用 Friedman M 檢驗。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

19 例患者均順利完成手術,術中出血量 44~67 mL,平均 54.3 mL;平均每枚螺釘植入手術時間 7.3~11.1 min,平均 9.6 min;平均每枚螺釘植入透射次數 1.6~2.5 次,平均 2.0 次。無脊髓、神經根損傷及感染等并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間 24~38 個月,平均 28.7 個月。術后 3 d 采用 Gertzbein 和 Robbins 量表評價:A 級 145 枚,B 級 11 枚;植釘準確率達 100%,優秀率 92.9%。術后 3 d CT 測量示,同椎體左、右側螺釘內傾角分別為(10.3±1.9)° 和(10.4±2.0)°,差異無統計學意義(t=0.93,P=0.36)。術中選用 8°、10° 及 12° 皮外導板患者螺釘內傾角分別為(7.8±0.8)°、(9.9±1.2)°、(11.8±1.0)°,與選用的皮外導板內傾角間比較差異均無統計學意義(t=?1.67,P=0.10;t=?0.66,P=0.51;t=?1.48,P=0.14)。術后 3 d 與末次隨訪時腰痛 VAS 評分、矢狀面 Cobb 角及傷椎前緣高度百分比均較術前顯著改善,末次隨訪時腰痛 VAS 評分較術后 3 d 進一步改善,差異均有統計學意義(P<0.05);術后兩時間點間矢狀面 Cobb 角及傷椎前緣高度百分比比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。所有患者末次隨訪時均未見內固定物松動、斷裂,骨折均愈合良好。見圖5。

圖5

患者,男,53 歲,高處墜落傷致 T12~L2椎體壓縮性骨折(唐三元分型為 ⅠB 型)

圖5

患者,男,53 歲,高處墜落傷致 T12~L2椎體壓縮性骨折(唐三元分型為 ⅠB 型)

a~c. 術前 X 線片、CT 及 MRI;d、e. 術后 3 d 胸腰椎正側位 X 線片示內固定物位置良好,椎體高度恢復;f~j. 術后 3 d CT 示椎弓根螺釘無皮質突破,均為 A 級(從左至右分別為 T11~L3 椎體)

Figure5. A 53-year-old male patient with T12-L2 compression fractures caused by falling from height (TANG Sanyuan type ⅠB)a-c. Preoperative X-ray film, CT, and MRI; d, e. Anteroposterior and lateral X-ray films of the thoracolumbar spine at 3 days after operation showed that the position of internal fixation was good, and the height of the vertebral body was restored; f, j. CT at 3 days after operation showed no cortical breakthrough of the pedicle screw, and all were grade A (from left to right for T11 to L3 levels)

3 討論

3.1 經皮微創椎弓根螺釘治療胸腰椎骨折的現狀

目前學者們對于無神經癥狀的胸腰椎骨折建議采取手術治療,經后路椎弓根螺釘內固定技術是治療胸腰椎骨折的經典術式。開放直視下手術能夠暴露較多骨性解剖標志,對骨折進行有效固定;但該手術方式創傷大、出血較多,對軟組織特別是椎旁肌損傷較重,不利于患者術后早期功能鍛煉,不符合目前主張的加速康復理念。因此對于此類無需開窗減壓的患者,經皮微創植釘具有明顯優勢,但相應地手術難度增大并更加依賴于術中的射線透視,如首次植釘不理想,退釘后再次調整容易導致釘道松動,影響內固定穩定性。所以,提高經皮微創植釘的準確性和安全性,減少射線暴露,加快手術學習曲線,是這項技術亟待解決的問題。導航和計算機輔助等方式能夠解決部分問題,但學習曲線長、手術成本高、基層醫院難以普及,因此我們希望通過近年來快速發展的 3D 打印技術解決上述問題。

3.2 皮外導板的可行性

在 3D 打印技術快速發展背景下,利用患者術前 CT 影像學資料進行三維模型重建,并在 3D 打印模型輔助下指導手術操作已有較多報道[17-18]。一篇 meta 分析報道顯示,3D 打印皮外導板輔助經皮椎弓根植釘能夠顯著提高植釘準確率,減少手術時間和術中出血量,優于傳統徒手經皮植釘[19]。目前,國內外已有關于皮外導板輔助經皮微創椎弓根螺釘植入的研究報道,但這些導板是個性化設計,而且是以患者腰背部皮膚作為模板進行設計,導致設計與術中實施差異較大,難以精準定位,也不具有通用性。本研究設計的通用型皮外導板有以下幾點可行性:① 患者術中采用俯臥位,腰背部左右兩側較為平坦,適合放置皮外導板;② 胸腰椎棘突較為表淺,能夠通過皮外導板的棘突定位孔進行固定,避免因皮膚和體位變化影響皮外導板的精準性;③ 每一個皮外導板都對應其相應椎體,避免了體位變化對相鄰皮外導板的影響;④ 術中結合 C 臂 X 線機透視確認進針點和方向,確保其安全性;⑤ 在皮外導板固定的情況下,通過可選擇導向孔能夠調整克氏針進針點,并同時植入多枚導針,減少手術時間。

3.3 皮外導板的安全性

本研究中,所有患者術后及隨訪過程中均未出現癥狀加重或神經損傷等并發癥。術中植入 1 枚螺釘的平均時間為 9.6 min、平均透射 2.0 次,均優于文獻報道的徒手或者機器人導航等方式[2,8,12-13,20],分析原因是術中使用皮外導板組,可以對多個椎體同時植釘,而且透視下利用皮外導板的可選擇定位孔,能夠快速調整進針點,因此能減少手術時間和射線暴露。根據 Gertzbein 和 Robbins 量表,使用該通用型皮外導板輔助植釘準確率達 100%,優秀率達 92.9%,優于多數文獻報道的經皮植釘法(優秀率 44.7%~89.0%)[18,21-23]。說明經過術前個體化測量,選用對應角度的皮外導板能夠較好地控制椎弓根螺釘內傾角,降低術中操作不當導致的螺釘突破椎弓根皮質風險。術后結果顯示,雙側椎弓根螺釘內傾角一致性較好(t=0.929,P=0.356),且與術中選用的皮外導板內傾角度差異無統計學意義(P>0.05),表明該通用型皮外導板輔助經皮植釘與術前設計較為一致。同時,術后恢復椎體高度及糾正相應節段 Cobb 角效果明確。因此,本研究表明該通用型皮外導板有較好的安全性。

3.4 注意事項

使用該通用型皮外導板過程中,我們總結了以下幾點經驗:① 術前對所需固定的椎體進行個體化測量,選擇合適角度的皮外導板,遵循“寧小勿大”的原則,如測量角度為 11°,則使用 10° 的皮外導板;② 術前保持標準俯臥位,避免患者胸腰段發生扭曲;③ 術前 C 臂 X 線機透視定位后,體表劃線標記皮外導板位置,避免消毒后反復透視調整;④ 術中克氏針固定棘突后加用手術薄膜覆蓋加強固定皮外導板;⑤ 術中穿刺時,為使皮外導板不發生傾斜,應避免單側按壓皮外導板;⑥ 術中為減少克氏針擊入時變形,應選擇直徑 2 mm 克氏針;⑦ 術中可通過擊入克氏針的阻力判斷克氏針是否進入椎弓根。

綜上述,我們使用自行研制的通用型皮外導板輔助經皮椎弓根螺釘植入治療多節段胸腰椎骨折,相較于文獻報道的傳統經皮植釘手術,減少了術中出血量及平均每枚螺釘植入時間和透射次數,植釘更準確,有較好的復位效果。但本研究病例數較少,僅應用于無脊柱畸形、無神經損傷、不需要椎管減壓的成人胸腰椎骨折,因此還需要進一步擴大病例數,并納入對照組完善本研究。

作者貢獻:曾柏方負責論文撰寫;吳超、李濤、王翔宇提供手術技術支持,對文章的知識性內容作批評性審閱、修改;尚慶負責數據收集、統計和圖片編排。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經自貢市第四人民醫院醫學倫理委員會批準。患者均簽署知情同意書。