引用本文: 陳烽, 安忠誠, 周芳, 范佳俊, 高威, 陳哲. 后踝固定與否對不同 Haraguchi 分型后踝骨折療效的影響. 中國修復重建外科雜志, 2021, 35(6): 722-728. doi: 10.7507/1002-1892.202012114 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

踝關節骨折是一種常見損傷,每年發病率為(122~187)/10 萬[1],其中三踝骨折占所有踝關節骨折的 7%~12%。合并后踝骨折的患者往往術后功能恢復及預后不滿意,可能發生關節移位、畸形等,長期關節不穩定易引起創傷性關節炎等嚴重并發癥[2]。這可能與后踝在踝關節負重與穩定中發揮重要生物力學作用有關[3-4]。因此,后踝骨折患者治療方式的選擇至關重要。但并非所有后踝骨折都需要手術[5],目前普遍認為踝關節側位 X 線片上后踝骨折塊超過關節面 25% 或移位超過 2 mm 的患者應接受手術治療,但以關節面骨折塊面積來決定是否手術治療仍存在爭議。龔曉峰等[6]認為后踝骨折塊超過關節面 15% 即可選擇手術治療,McHale 等[7]和戴坤權等[8]則表示超過 10% 就應行內固定治療。然而越來越多研究表明,后踝骨折手術與否需著重考慮后踝骨折的形態學特征,而不僅僅單純考慮骨折塊大小[9-10]。

既往評估后踝骨折均采用踝關節正側位 X 線片,很難發現踝關節真實受累情況。隨著醫學影像技術的發展,多排螺旋 CT 三維重建技術可提供更全面的骨折信息,在踝關節骨折診斷中應用越來越廣泛。Haraguchi 分型[11]是目前最常用的踝關節骨折分型之一,其優勢在于根據踝關節 CT 脛骨遠端橫斷面對后踝骨折形態進行分型。因此,本研究通過回顧 2015 年 1 月—2019 年 9 月手術治療的三踝骨折患者臨床資料,旨在探討固定后踝與否對不同 Haraguchi 分型后踝骨折療效的影響,以期為三踝骨折的治療提供新思路。報告如下

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 確診為三踝骨折;② 有完整病歷及影像學資料,包括手術前后踝關節正側位 X 線片和術前踝關節 CT 平掃及三維重建;③ 骨折前踝關節功能無障礙,且無嚴重踝關節疾病;④ 隨訪時間 1 年以上。排除標準:① 非外傷性踝關節骨折;② 雙側踝關節骨折;③ 骨折至手術時間>3 周;④ 合并嚴重心肺疾病,一般情況差不能耐受手術者。2015 年 1 月—2019 年 9 月共 86 例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本組男 29 例,女 57 例;年齡 26~82 歲,平均 55.2 歲。骨折位于左踝 43 例,右踝 43 例;伴有踝關節脫位 21 例。術前均行踝關節正側位 X 線片檢查和 CT 平掃及三維重建評估骨折情況。按照 Haraguchi 分型進行分組,其中Ⅰ型組 38 例、Ⅱ型組 30 例、Ⅲ型組 18 例。3 組患者性別、年齡、骨折側別等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表 1。

1.3 治療方法

術前常規進行外固定,給予消腫、止痛、調節骨代謝等對癥處理,待踝關節皮膚出現褶皺后進行手術。通過踝關節外側入路暴露外踝,手法復位滿意后使用鋼板在腓骨遠端進行內固定。視主刀醫生臨床經驗決定是否對后踝骨折進行內固定(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型組分別行后踝固定 23、21、5 例)。通過外踝原切口(10 例)或踝關節后內側入路(2 例)對后踝進行復位內固定,或直接采用拉力螺釘經皮固定后踝(37 例)。所有患者內踝骨折經內側弧形切口復位后,用螺釘進行內固定。若存在下脛腓聯合不穩定(24 例),則用 1~2 枚螺釘從外踝穿腓骨和脛骨外側 3 層皮質進行固定。

1.4 術后處理及療效評價標準

術后 3 d 開始進行踝關節主、被動功能鍛煉,術后 6~8 周開始負重鍛煉。

術后定期隨訪,復查踝關節正側位 X 線片或 CT 平掃及三維重建。記錄并比較各分型組患者手術時間、骨折愈合時間、完全負重時間、術后關節平整度、關節退變程度。其中,關節平整度評價包括正常和欠佳,正常定義為無后踝移位或后踝關節面移位≤1 mm,欠佳定義為后踝關節面移位>1 mm[8]。關節退變程度參照 Domsic 等[12]提出的踝關節炎分級法進行評價,分為正常、輕度(有骨贅形成但無關節狹窄)、中度(骨贅形成并關節狹窄)及重度(關節嚴重狹窄或無關節間隙)。采用美國矯形足踝協會(AOFAS)踝與后足評分[13]評價患者踝關節功能,包括疼痛、日常生活質量、關節活動度和關節穩定性 4 個方面。比較各分型組內后踝固定組與未固定組 AOFAS 踝與后足評分差異。

1.5 統計學方法

采用 SPSS26.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用 SNK 檢驗;計數資料以率或構成比表示,組間比較采用 χ2 檢驗;等級資料組間比較采用秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

各組患者均順利完成手術,手術時間比較差異無統計學意義(F=3.677,P=0.159)。患者均獲隨訪,隨訪時間 12~36 個月,平均 16.8 個月。末次隨訪時 6 例患者踝關節平整度欠佳,其中Ⅰ型組 2 例(5.3%)、Ⅱ型組 4 例(13.3%),各組間關節平整度比較差異無統計學意義(χ2=6.566,P=0.161)。各組患者踝關節均呈輕度退變;骨折均愈合良好,無骨折延遲愈合或不愈合發生,各組骨折愈合時間及完全負重時間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 2。隨訪期間無切口感染、骨折移位及鋼板螺釘松動、斷裂等并發癥發生。見圖 1~3。末次隨訪時,Ⅱ型組 AOFAS 踝與后足評分的總分和疼痛評分顯著低于Ⅰ型組和Ⅲ型組,差異有統計學意義(P<0.05),Ⅰ型組和Ⅲ型組間比較差異無統計學意義(P>0.05);各組日常生活質量、關節活動度及關節穩定性評分比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 3。除Ⅱ型組內未固定組疼痛和日常生活質量評分顯著低于固定組(P<0.05)外,其余各型未固定組與固定組間比較各評分差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 4~6。因踇長屈肌及腓骨肌受內固定物干擾,目前已有 33 例患者于術后 1 年后取出內固定物。

圖1

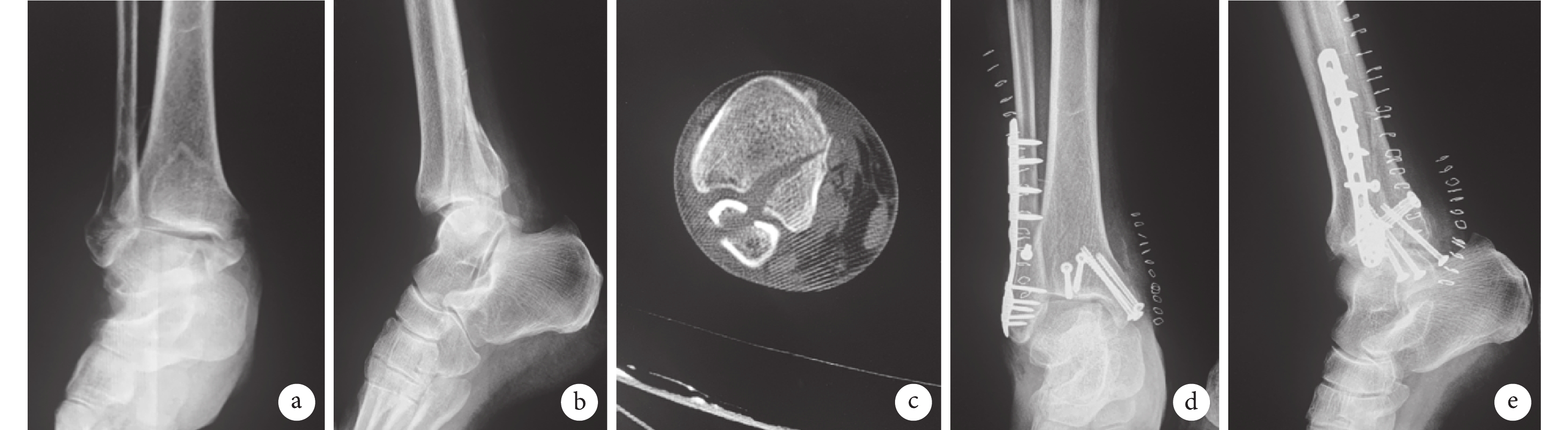

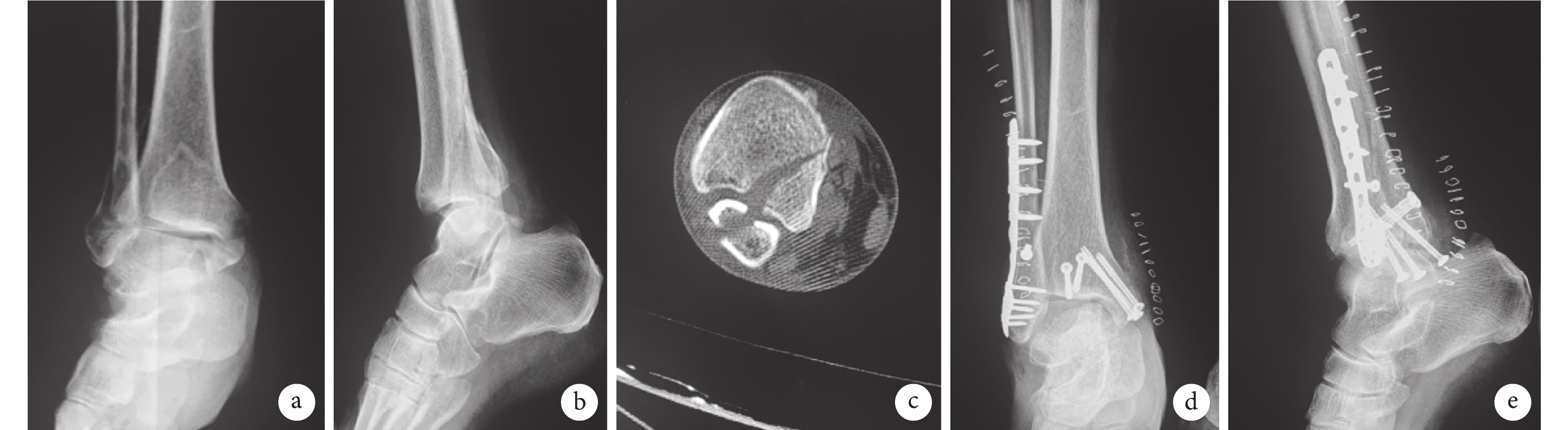

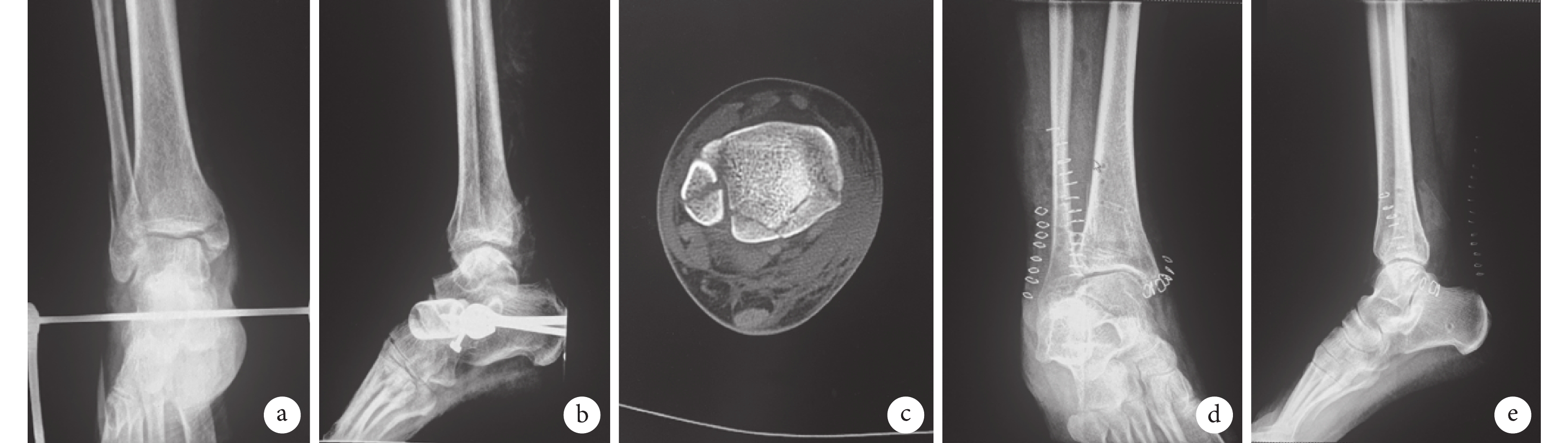

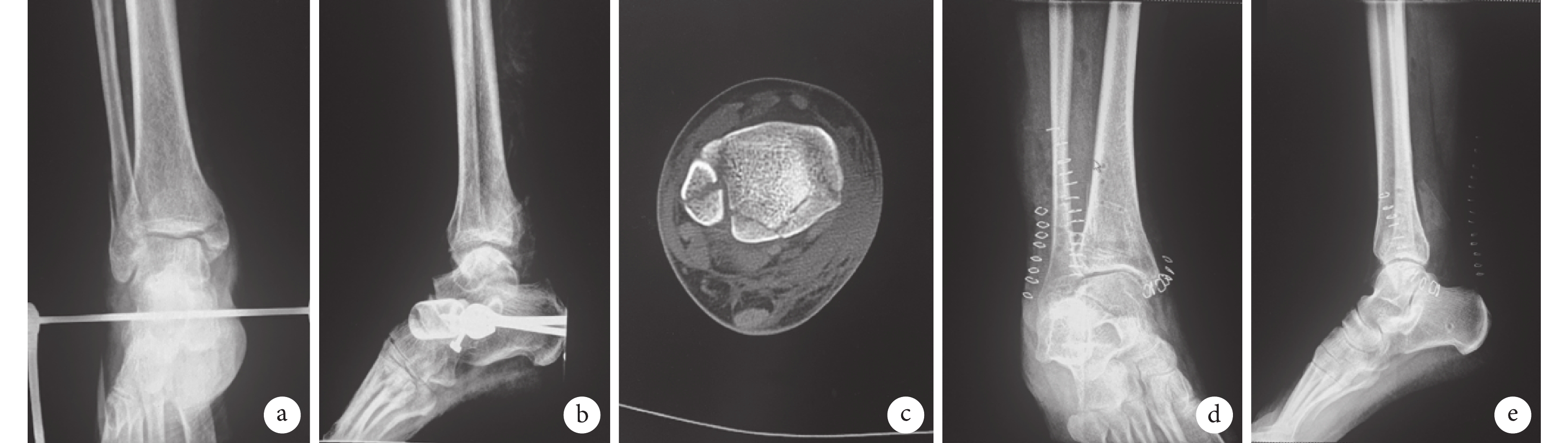

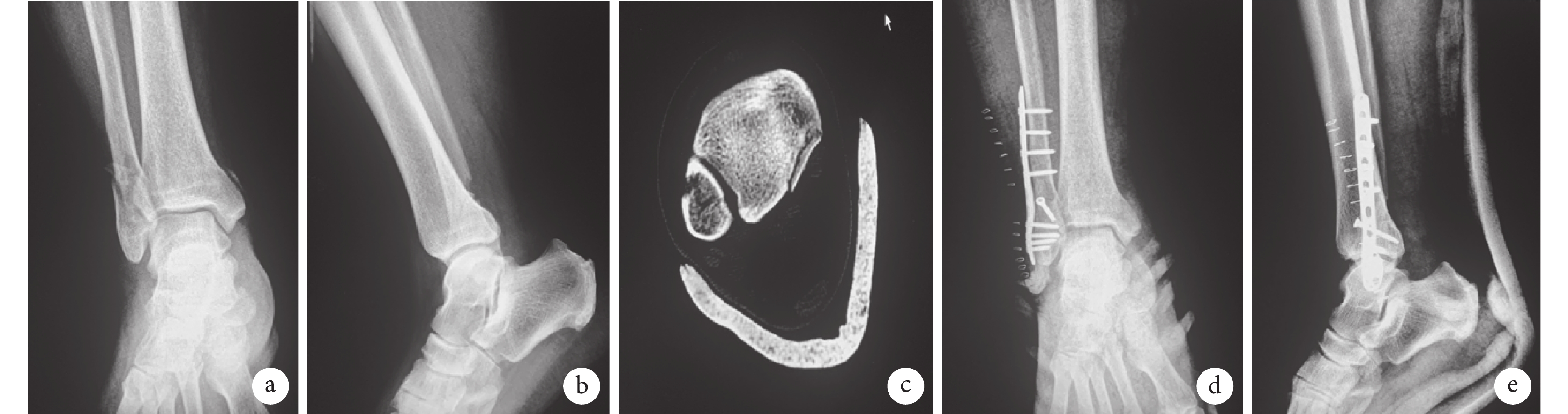

Ⅰ型組患者,男,71 歲,右側三踝骨折,后踝行內固定

圖1

Ⅰ型組患者,男,71 歲,右側三踝骨折,后踝行內固定

a、b. 術前正側位 X 線片示右踝關節骨折;c. 術前 CT 示后踝骨折伴移位;d、e. 術后 12 個月正側位 X 線片示骨折愈合,踝關節內固定物在位,后踝輕度關節退變

Figure1. A 71-year-old male patient with right trimalleolar fracture who was treated with internal fixation of the posterior malleolus fracture in type Ⅰ groupa, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films showed a fracture of the right ankle joint; c. Preoperative CT showed a posterior ankle fracture with displacement; d, e. Anteroposterior and lateral X-ray films at 12 months after operation showed fracture healing, three ankles internal fixator in place, and mild degeneration of the posterior ankle joint

圖2

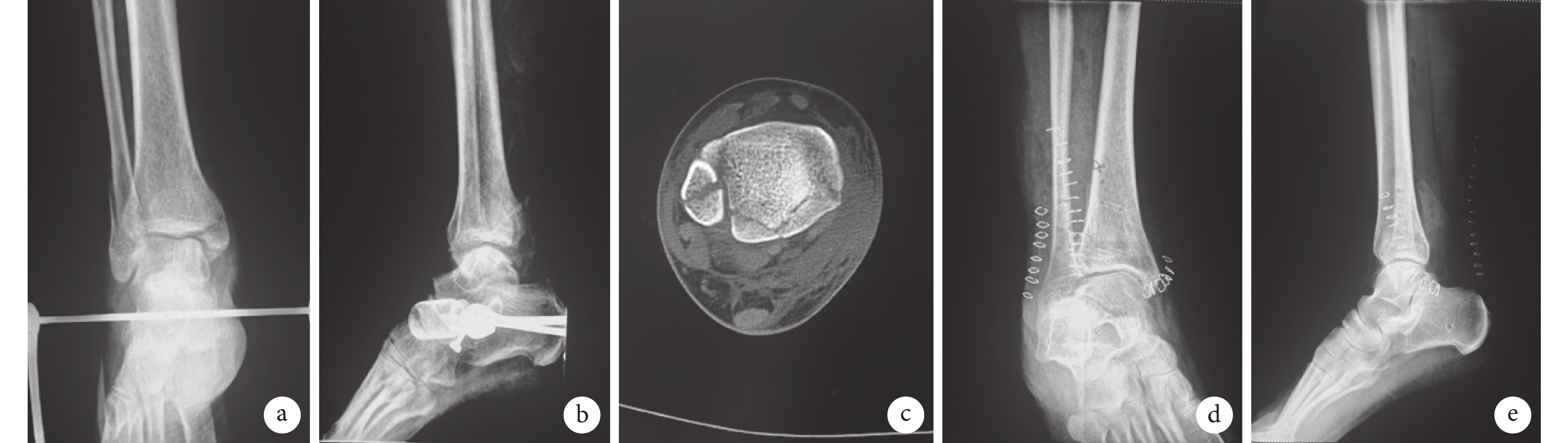

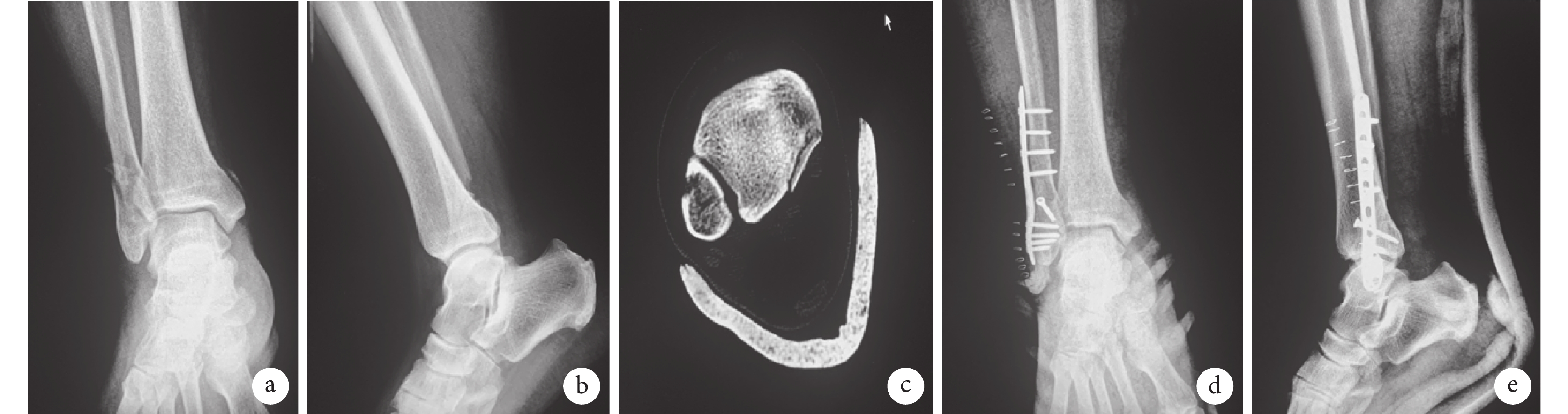

Ⅱ型組患者,女,37 歲,右側三踝骨折,后踝行內固定

圖2

Ⅱ型組患者,女,37 歲,右側三踝骨折,后踝行內固定

a、b. 術前正側位 X 線片示右踝關節骨折;c. 術前 CT 示后踝骨折伴移位;d、e. 術后 18 個月正側位 X 線片示骨折愈合,內固定物已拆除,后踝輕度關節退變

Figure2. A 37-year-old female patient with right trimalleolar fracture who was treated with internal fixation of the posterior malleolus fracture in type Ⅱ groupa, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films showed a fracture of the right ankle joint; c. Preoperative CT showed a posterior ankle fracture with displacement; d, e. Anteroposterior and lateral X-ray films at 18 months after operation showed fracture healing, the internal fixator had been removed, and mild degeneration of the posterior ankle joint

圖3

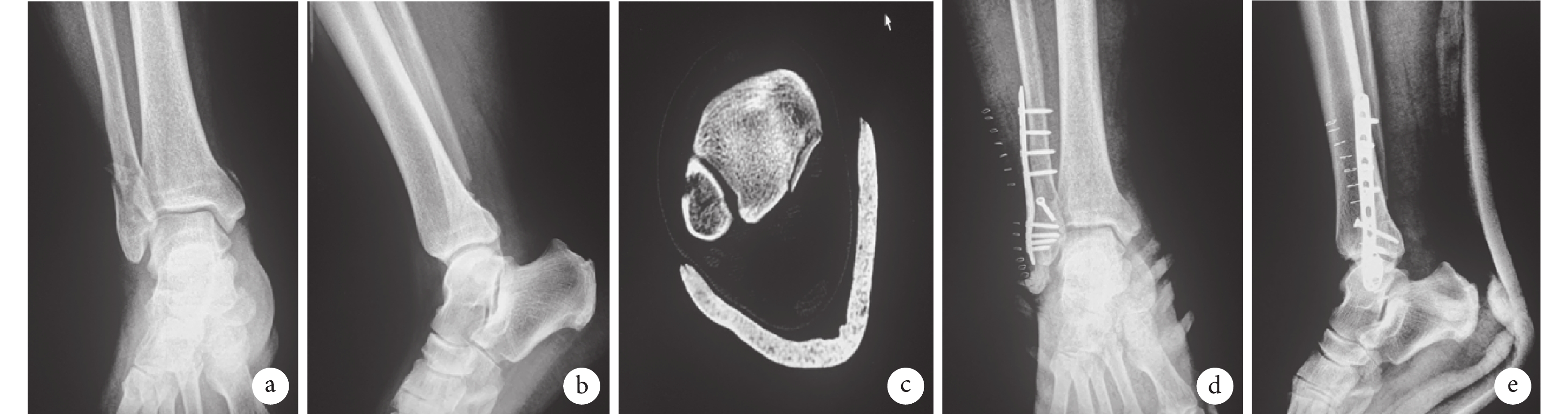

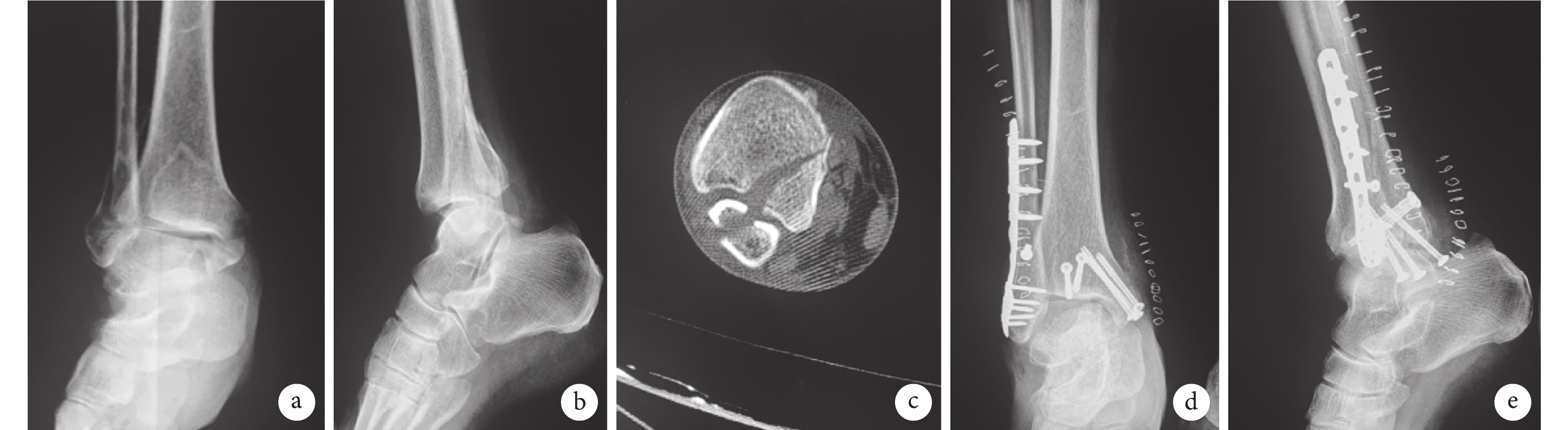

Ⅲ型組患者,男,69 歲,右側三踝骨折,后踝未行內固定

圖3

Ⅲ型組患者,男,69 歲,右側三踝骨折,后踝未行內固定

a、b. 術前正側位 X 線片示右踝關節骨折;c. 術前 CT 示后踝骨折伴移位;d、e. 術后 16 個月正側位 X 線片示骨折愈合,踝關節內固定物在位,后踝輕度關節退變

Figure3. A 69-year-old male patient with right trimalleolar fracture in type Ⅲ group, the posterior malleolus fracture wasn’t internally fixeda, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films showed a fracture of the right ankle joint; c. Preoperative CT showed a posterior ankle fracture with displacement; d, e. Anteroposterior and lateral X-ray films at 16 months after operation showed fracture healing, three ankles internal fixator in place, and mild degeneration of the posterior ankle joint )

Table3.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score of different Haraguchi classification groups at last follow-up (

)

Table3.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score of different Haraguchi classification groups at last follow-up ( )

)

)

Table4.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅰ group at last follow-up (

)

Table4.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅰ group at last follow-up ( )

)

)

Table5.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅱ group at last follow-up (

)

Table5.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅱ group at last follow-up ( )

)

)

Table6.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅲ group at last follow-up (

)

Table6.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅲ group at last follow-up ( )

)

3 討論

3.1 后踝骨折分型

目前最常用的踝關節骨折分型為 Lauge-Hansen 分型、Danis-Weber 分型及 Haraguchi 分型。3 種分型各有優缺點,Lauge-Hansen 分型能夠清晰體現受傷時足姿勢及外力方向與韌帶損傷或骨折間的關系,雖然對治療方法的選擇具有重要指導作用,但并未詳細描述后踝骨折損傷;而 Danis-Weber 分型僅著重強調了腓骨骨折的治療,也缺乏對后踝骨折的詳細描述。上述兩種分型在判斷踝關節骨折時均基于踝關節側位 X 線片,由于 X 線片分辨率較低且為單一維度成像,故很難發現真實的后踝受累情況。因此,Haraguchi 等[11]通過分析 57 例后踝骨折患者的踝關節 CT 資料,最終確定根據 CT 脛骨遠端橫斷面的后踝骨折形態進行分型,Ⅰ型為后外側斜形(約占 67%),Ⅱ型為內側延伸形(約占 19%),Ⅲ型為小撕脫形(約占 14%),表明 Haraguchi 分型可描述后踝骨折形態進而指導臨床治療。

3.2 后踝骨折形態與踝關節功能預后之間的關系

內、外踝骨折時行內固定治療預后良好,但合并后踝骨折時,患者術后滿意度往往較低,同時可能出現踝關節不穩、創傷后關節炎等嚴重并發癥,預后較差[2]。隨著 CT 后處理技術在臨床的廣泛應用,后踝骨折的形態學特點逐漸被學者們重視[14-16]。Blom 等[17]通過對 73 例旋轉型踝關節骨折患者進行多元回歸分析,發現是后踝骨折形態而并非后踝骨折塊大小決定了患者預后。2020 年,Blom 等[9]進一步對 70 例后踝骨折患者進行隊列研究,在雙變量分析中后踝骨折形態(P=0.039)及骨折塊大小(P=0.007)均與預后顯著相關,但是多變量分析中僅后踝骨折形態(P=0.001)影響預后。

我們的研究結果顯示,HaraguchiⅡ型組末次隨訪時 AOFAS 踝與后足評分總分及疼痛評分均低于Ⅰ型組和Ⅲ型組,表明后踝骨折線延伸至內側的踝關節骨折(HaraguchiⅡ型)預后較其他類型差。Verhage 等[18]通過對 243 例踝關節骨折患者術后遠期功能和影像學結果分析,認為當骨折線累及內踝時,其功能預后較其他踝關節骨折類型患者更差。其原因可能與 HaraguchiⅡ型骨折發生機制有關,當踝關節處于跖屈位時,距骨旋轉后撞擊后踝導致后踝骨折,常同時伴有后外側骨折塊和后內側骨折塊,前者通過下脛腓后韌帶與腓骨遠端相連維持其穩定性,而后者無堅韌軟組織與腓骨相連,常處于孤立狀態易導致距骨脫位[19]。所以,后踝骨折線累及內側時,往往伴有較高的創傷性關節炎發生率,從而導致預后不佳。因此,我們認為后踝骨折形態可能影響后踝骨折患者的預后,而 Haraguchi Ⅱ型后踝骨折較其他類型骨折預后更差,尤其在術后疼痛發生方面。在選擇后踝骨折的治療方案時,臨床醫生應更加傾向于基于后踝骨折形態學方面,而后踝骨折塊大小、移位程度僅是眾多參考指標之一。

3.3 Ⅱ型后踝骨折術中固定后踝的重要性

本研究發現在 HaraguchiⅡ型患者中,后踝固定組末次隨訪時 AOFAS 踝與后足評分中的疼痛和日常生活質量評分均高于未固定組,而其余類型骨折中固定后踝與否其預后差異無統計學意義,表明在Ⅱ型組中固定后踝能夠提高術后療效,而對Ⅰ型和Ⅲ型影響較小。盡管臨床對于后踝骨折是否內固定尚無統一意見,但是當后踝骨折線延伸至內側(HaraguchiⅡ型)時,文獻報道多采用切開復位內固定治療[20-23]。Mangnus 等[24]通過 CT 圖像的 Cole 骨折繪圖法對 45 例后踝骨折進行定性分析研究,結果發現 Haraguchi Ⅱ型采用切開復位內固定治療效果更佳。另外,有學者[25]將骨折線延伸至內側的后踝骨折稱為后 Pilon 骨折。張光明等[26]對后 Pilon 骨折形態和損傷機制進行三維有限元分析,結果提示復位及固定后內側骨折塊至關重要。當后踝骨折為 HaraguchiⅡ型時,絕大多數患者關節面存在壓縮嵌頓的骨軟骨塊,增加后踝受累范圍及關節不穩定程度,因此后內側骨塊必須及時堅強固定。

HaraguchiⅡ型后踝骨折需要堅強固定的原因可能有兩點:第一,脛骨遠端后內側骨折塊為 HaraguchiⅡ型后踝骨折的關鍵骨折塊,可防止距骨向后脫位且其后方緊貼脛后肌腱,故需行內固定治療;第二,三角韌帶可限制距骨外旋、外翻,是踝關節內側最重要的穩定結構,其部分附著于后內側骨折塊上,當后者發生移位時前者連續性未中斷,故復位后內側骨折塊可恢復三角韌帶正常解剖結構,從而增加踝關節內側穩定性。由此可見,固定后踝對于 HaraguchiⅡ型骨折恢復后踝骨性結構、修復關節面、重建踝關節穩定性具有重要意義,因此絕大多數骨科醫生會對該型后踝骨折選擇內固定治療。近年研究[27-30]認為直接切開復位鋼板內固定后踝骨折,在生物力學、臨床療效等方面優于間接復位和經皮螺釘固定。所以本研究認為,對于 HaraguchiⅡ型后踝骨折,不論骨折塊大小均應行切開復位內固定術,而Ⅰ型和Ⅲ型是否固定后踝對預后影響較小。

綜上述,Haraguchi Ⅱ型骨折患者較其他類型患者預后更差,尤其在術后疼痛發生方面,手術切開復位內固定后踝能夠明顯提高該型患者術后治療效果,且患者的踝關節、后足功能恢復更好。

作者貢獻:陳烽負責數據收集整理、統計分析及起草文章;安忠誠負責實驗設計及實施、對文章的知識性內容進行修改及審閱;周芳負責對文章的知識性內容進行修改及審閱;范佳俊、高威負責數據收集整理及統計分析;陳哲負責科研設計。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究及文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經浙江中醫藥大學附屬第二醫院倫理委員會批準(2020-KL-152-01)。

踝關節骨折是一種常見損傷,每年發病率為(122~187)/10 萬[1],其中三踝骨折占所有踝關節骨折的 7%~12%。合并后踝骨折的患者往往術后功能恢復及預后不滿意,可能發生關節移位、畸形等,長期關節不穩定易引起創傷性關節炎等嚴重并發癥[2]。這可能與后踝在踝關節負重與穩定中發揮重要生物力學作用有關[3-4]。因此,后踝骨折患者治療方式的選擇至關重要。但并非所有后踝骨折都需要手術[5],目前普遍認為踝關節側位 X 線片上后踝骨折塊超過關節面 25% 或移位超過 2 mm 的患者應接受手術治療,但以關節面骨折塊面積來決定是否手術治療仍存在爭議。龔曉峰等[6]認為后踝骨折塊超過關節面 15% 即可選擇手術治療,McHale 等[7]和戴坤權等[8]則表示超過 10% 就應行內固定治療。然而越來越多研究表明,后踝骨折手術與否需著重考慮后踝骨折的形態學特征,而不僅僅單純考慮骨折塊大小[9-10]。

既往評估后踝骨折均采用踝關節正側位 X 線片,很難發現踝關節真實受累情況。隨著醫學影像技術的發展,多排螺旋 CT 三維重建技術可提供更全面的骨折信息,在踝關節骨折診斷中應用越來越廣泛。Haraguchi 分型[11]是目前最常用的踝關節骨折分型之一,其優勢在于根據踝關節 CT 脛骨遠端橫斷面對后踝骨折形態進行分型。因此,本研究通過回顧 2015 年 1 月—2019 年 9 月手術治療的三踝骨折患者臨床資料,旨在探討固定后踝與否對不同 Haraguchi 分型后踝骨折療效的影響,以期為三踝骨折的治療提供新思路。報告如下

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 確診為三踝骨折;② 有完整病歷及影像學資料,包括手術前后踝關節正側位 X 線片和術前踝關節 CT 平掃及三維重建;③ 骨折前踝關節功能無障礙,且無嚴重踝關節疾病;④ 隨訪時間 1 年以上。排除標準:① 非外傷性踝關節骨折;② 雙側踝關節骨折;③ 骨折至手術時間>3 周;④ 合并嚴重心肺疾病,一般情況差不能耐受手術者。2015 年 1 月—2019 年 9 月共 86 例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本組男 29 例,女 57 例;年齡 26~82 歲,平均 55.2 歲。骨折位于左踝 43 例,右踝 43 例;伴有踝關節脫位 21 例。術前均行踝關節正側位 X 線片檢查和 CT 平掃及三維重建評估骨折情況。按照 Haraguchi 分型進行分組,其中Ⅰ型組 38 例、Ⅱ型組 30 例、Ⅲ型組 18 例。3 組患者性別、年齡、骨折側別等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表 1。

1.3 治療方法

術前常規進行外固定,給予消腫、止痛、調節骨代謝等對癥處理,待踝關節皮膚出現褶皺后進行手術。通過踝關節外側入路暴露外踝,手法復位滿意后使用鋼板在腓骨遠端進行內固定。視主刀醫生臨床經驗決定是否對后踝骨折進行內固定(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型組分別行后踝固定 23、21、5 例)。通過外踝原切口(10 例)或踝關節后內側入路(2 例)對后踝進行復位內固定,或直接采用拉力螺釘經皮固定后踝(37 例)。所有患者內踝骨折經內側弧形切口復位后,用螺釘進行內固定。若存在下脛腓聯合不穩定(24 例),則用 1~2 枚螺釘從外踝穿腓骨和脛骨外側 3 層皮質進行固定。

1.4 術后處理及療效評價標準

術后 3 d 開始進行踝關節主、被動功能鍛煉,術后 6~8 周開始負重鍛煉。

術后定期隨訪,復查踝關節正側位 X 線片或 CT 平掃及三維重建。記錄并比較各分型組患者手術時間、骨折愈合時間、完全負重時間、術后關節平整度、關節退變程度。其中,關節平整度評價包括正常和欠佳,正常定義為無后踝移位或后踝關節面移位≤1 mm,欠佳定義為后踝關節面移位>1 mm[8]。關節退變程度參照 Domsic 等[12]提出的踝關節炎分級法進行評價,分為正常、輕度(有骨贅形成但無關節狹窄)、中度(骨贅形成并關節狹窄)及重度(關節嚴重狹窄或無關節間隙)。采用美國矯形足踝協會(AOFAS)踝與后足評分[13]評價患者踝關節功能,包括疼痛、日常生活質量、關節活動度和關節穩定性 4 個方面。比較各分型組內后踝固定組與未固定組 AOFAS 踝與后足評分差異。

1.5 統計學方法

采用 SPSS26.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用 SNK 檢驗;計數資料以率或構成比表示,組間比較采用 χ2 檢驗;等級資料組間比較采用秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05。

2 結果

各組患者均順利完成手術,手術時間比較差異無統計學意義(F=3.677,P=0.159)。患者均獲隨訪,隨訪時間 12~36 個月,平均 16.8 個月。末次隨訪時 6 例患者踝關節平整度欠佳,其中Ⅰ型組 2 例(5.3%)、Ⅱ型組 4 例(13.3%),各組間關節平整度比較差異無統計學意義(χ2=6.566,P=0.161)。各組患者踝關節均呈輕度退變;骨折均愈合良好,無骨折延遲愈合或不愈合發生,各組骨折愈合時間及完全負重時間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 2。隨訪期間無切口感染、骨折移位及鋼板螺釘松動、斷裂等并發癥發生。見圖 1~3。末次隨訪時,Ⅱ型組 AOFAS 踝與后足評分的總分和疼痛評分顯著低于Ⅰ型組和Ⅲ型組,差異有統計學意義(P<0.05),Ⅰ型組和Ⅲ型組間比較差異無統計學意義(P>0.05);各組日常生活質量、關節活動度及關節穩定性評分比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 3。除Ⅱ型組內未固定組疼痛和日常生活質量評分顯著低于固定組(P<0.05)外,其余各型未固定組與固定組間比較各評分差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 4~6。因踇長屈肌及腓骨肌受內固定物干擾,目前已有 33 例患者于術后 1 年后取出內固定物。

圖1

Ⅰ型組患者,男,71 歲,右側三踝骨折,后踝行內固定

圖1

Ⅰ型組患者,男,71 歲,右側三踝骨折,后踝行內固定

a、b. 術前正側位 X 線片示右踝關節骨折;c. 術前 CT 示后踝骨折伴移位;d、e. 術后 12 個月正側位 X 線片示骨折愈合,踝關節內固定物在位,后踝輕度關節退變

Figure1. A 71-year-old male patient with right trimalleolar fracture who was treated with internal fixation of the posterior malleolus fracture in type Ⅰ groupa, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films showed a fracture of the right ankle joint; c. Preoperative CT showed a posterior ankle fracture with displacement; d, e. Anteroposterior and lateral X-ray films at 12 months after operation showed fracture healing, three ankles internal fixator in place, and mild degeneration of the posterior ankle joint

圖2

Ⅱ型組患者,女,37 歲,右側三踝骨折,后踝行內固定

圖2

Ⅱ型組患者,女,37 歲,右側三踝骨折,后踝行內固定

a、b. 術前正側位 X 線片示右踝關節骨折;c. 術前 CT 示后踝骨折伴移位;d、e. 術后 18 個月正側位 X 線片示骨折愈合,內固定物已拆除,后踝輕度關節退變

Figure2. A 37-year-old female patient with right trimalleolar fracture who was treated with internal fixation of the posterior malleolus fracture in type Ⅱ groupa, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films showed a fracture of the right ankle joint; c. Preoperative CT showed a posterior ankle fracture with displacement; d, e. Anteroposterior and lateral X-ray films at 18 months after operation showed fracture healing, the internal fixator had been removed, and mild degeneration of the posterior ankle joint

圖3

Ⅲ型組患者,男,69 歲,右側三踝骨折,后踝未行內固定

圖3

Ⅲ型組患者,男,69 歲,右側三踝骨折,后踝未行內固定

a、b. 術前正側位 X 線片示右踝關節骨折;c. 術前 CT 示后踝骨折伴移位;d、e. 術后 16 個月正側位 X 線片示骨折愈合,踝關節內固定物在位,后踝輕度關節退變

Figure3. A 69-year-old male patient with right trimalleolar fracture in type Ⅲ group, the posterior malleolus fracture wasn’t internally fixeda, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films showed a fracture of the right ankle joint; c. Preoperative CT showed a posterior ankle fracture with displacement; d, e. Anteroposterior and lateral X-ray films at 16 months after operation showed fracture healing, three ankles internal fixator in place, and mild degeneration of the posterior ankle joint )

Table3.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score of different Haraguchi classification groups at last follow-up (

)

Table3.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score of different Haraguchi classification groups at last follow-up ( )

)

)

Table4.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅰ group at last follow-up (

)

Table4.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅰ group at last follow-up ( )

)

)

Table5.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅱ group at last follow-up (

)

Table5.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅱ group at last follow-up ( )

)

)

Table6.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅲ group at last follow-up (

)

Table6.

Comparison of AOFAS ankle and hindfoot score between posterior malleolus fixed group and non-fixed group in Haraguchi type Ⅲ group at last follow-up ( )

)

3 討論

3.1 后踝骨折分型

目前最常用的踝關節骨折分型為 Lauge-Hansen 分型、Danis-Weber 分型及 Haraguchi 分型。3 種分型各有優缺點,Lauge-Hansen 分型能夠清晰體現受傷時足姿勢及外力方向與韌帶損傷或骨折間的關系,雖然對治療方法的選擇具有重要指導作用,但并未詳細描述后踝骨折損傷;而 Danis-Weber 分型僅著重強調了腓骨骨折的治療,也缺乏對后踝骨折的詳細描述。上述兩種分型在判斷踝關節骨折時均基于踝關節側位 X 線片,由于 X 線片分辨率較低且為單一維度成像,故很難發現真實的后踝受累情況。因此,Haraguchi 等[11]通過分析 57 例后踝骨折患者的踝關節 CT 資料,最終確定根據 CT 脛骨遠端橫斷面的后踝骨折形態進行分型,Ⅰ型為后外側斜形(約占 67%),Ⅱ型為內側延伸形(約占 19%),Ⅲ型為小撕脫形(約占 14%),表明 Haraguchi 分型可描述后踝骨折形態進而指導臨床治療。

3.2 后踝骨折形態與踝關節功能預后之間的關系

內、外踝骨折時行內固定治療預后良好,但合并后踝骨折時,患者術后滿意度往往較低,同時可能出現踝關節不穩、創傷后關節炎等嚴重并發癥,預后較差[2]。隨著 CT 后處理技術在臨床的廣泛應用,后踝骨折的形態學特點逐漸被學者們重視[14-16]。Blom 等[17]通過對 73 例旋轉型踝關節骨折患者進行多元回歸分析,發現是后踝骨折形態而并非后踝骨折塊大小決定了患者預后。2020 年,Blom 等[9]進一步對 70 例后踝骨折患者進行隊列研究,在雙變量分析中后踝骨折形態(P=0.039)及骨折塊大小(P=0.007)均與預后顯著相關,但是多變量分析中僅后踝骨折形態(P=0.001)影響預后。

我們的研究結果顯示,HaraguchiⅡ型組末次隨訪時 AOFAS 踝與后足評分總分及疼痛評分均低于Ⅰ型組和Ⅲ型組,表明后踝骨折線延伸至內側的踝關節骨折(HaraguchiⅡ型)預后較其他類型差。Verhage 等[18]通過對 243 例踝關節骨折患者術后遠期功能和影像學結果分析,認為當骨折線累及內踝時,其功能預后較其他踝關節骨折類型患者更差。其原因可能與 HaraguchiⅡ型骨折發生機制有關,當踝關節處于跖屈位時,距骨旋轉后撞擊后踝導致后踝骨折,常同時伴有后外側骨折塊和后內側骨折塊,前者通過下脛腓后韌帶與腓骨遠端相連維持其穩定性,而后者無堅韌軟組織與腓骨相連,常處于孤立狀態易導致距骨脫位[19]。所以,后踝骨折線累及內側時,往往伴有較高的創傷性關節炎發生率,從而導致預后不佳。因此,我們認為后踝骨折形態可能影響后踝骨折患者的預后,而 Haraguchi Ⅱ型后踝骨折較其他類型骨折預后更差,尤其在術后疼痛發生方面。在選擇后踝骨折的治療方案時,臨床醫生應更加傾向于基于后踝骨折形態學方面,而后踝骨折塊大小、移位程度僅是眾多參考指標之一。

3.3 Ⅱ型后踝骨折術中固定后踝的重要性

本研究發現在 HaraguchiⅡ型患者中,后踝固定組末次隨訪時 AOFAS 踝與后足評分中的疼痛和日常生活質量評分均高于未固定組,而其余類型骨折中固定后踝與否其預后差異無統計學意義,表明在Ⅱ型組中固定后踝能夠提高術后療效,而對Ⅰ型和Ⅲ型影響較小。盡管臨床對于后踝骨折是否內固定尚無統一意見,但是當后踝骨折線延伸至內側(HaraguchiⅡ型)時,文獻報道多采用切開復位內固定治療[20-23]。Mangnus 等[24]通過 CT 圖像的 Cole 骨折繪圖法對 45 例后踝骨折進行定性分析研究,結果發現 Haraguchi Ⅱ型采用切開復位內固定治療效果更佳。另外,有學者[25]將骨折線延伸至內側的后踝骨折稱為后 Pilon 骨折。張光明等[26]對后 Pilon 骨折形態和損傷機制進行三維有限元分析,結果提示復位及固定后內側骨折塊至關重要。當后踝骨折為 HaraguchiⅡ型時,絕大多數患者關節面存在壓縮嵌頓的骨軟骨塊,增加后踝受累范圍及關節不穩定程度,因此后內側骨塊必須及時堅強固定。

HaraguchiⅡ型后踝骨折需要堅強固定的原因可能有兩點:第一,脛骨遠端后內側骨折塊為 HaraguchiⅡ型后踝骨折的關鍵骨折塊,可防止距骨向后脫位且其后方緊貼脛后肌腱,故需行內固定治療;第二,三角韌帶可限制距骨外旋、外翻,是踝關節內側最重要的穩定結構,其部分附著于后內側骨折塊上,當后者發生移位時前者連續性未中斷,故復位后內側骨折塊可恢復三角韌帶正常解剖結構,從而增加踝關節內側穩定性。由此可見,固定后踝對于 HaraguchiⅡ型骨折恢復后踝骨性結構、修復關節面、重建踝關節穩定性具有重要意義,因此絕大多數骨科醫生會對該型后踝骨折選擇內固定治療。近年研究[27-30]認為直接切開復位鋼板內固定后踝骨折,在生物力學、臨床療效等方面優于間接復位和經皮螺釘固定。所以本研究認為,對于 HaraguchiⅡ型后踝骨折,不論骨折塊大小均應行切開復位內固定術,而Ⅰ型和Ⅲ型是否固定后踝對預后影響較小。

綜上述,Haraguchi Ⅱ型骨折患者較其他類型患者預后更差,尤其在術后疼痛發生方面,手術切開復位內固定后踝能夠明顯提高該型患者術后治療效果,且患者的踝關節、后足功能恢復更好。

作者貢獻:陳烽負責數據收集整理、統計分析及起草文章;安忠誠負責實驗設計及實施、對文章的知識性內容進行修改及審閱;周芳負責對文章的知識性內容進行修改及審閱;范佳俊、高威負責數據收集整理及統計分析;陳哲負責科研設計。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究及文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經浙江中醫藥大學附屬第二醫院倫理委員會批準(2020-KL-152-01)。