引用本文: 徐玉柱, 樊攀, 徐玄飛, 姜峰, 張微, 尹相杰, 劉杭, 汪沛漾, 王運濤. 改良腰椎皮下指數預測經椎間孔入路腰椎椎體間融合術早期療效的研究. 中國修復重建外科雜志, 2021, 35(7): 878-885. doi: 10.7507/1002-1892.202101154 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

研究表明肥胖是加速腰椎退變的一個重要因素[1-2]。經椎間孔入路腰椎椎體間融合術(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)是治療腰椎退變性疾病(lumbar degenerative disease,LDD)常用術式之一,肥胖是影響療效的重要因素[3]。既往研究大多選擇體質量指數(body mass index,BMI)來評價患者是否肥胖[4-6]。但 BMI 沒有考慮脂肪分布,且不能區分身體肌肉與脂肪組織,因此以其作為肥胖判定標準可能直接影響研究結論準確性[7-8]。之后,有學者提出以手術部位皮下脂肪厚度作為肥胖判定標準,并用于預測腰椎手術臨床療效[9-10]。但 Shaw 等[11]認為該測量方法未考慮棘突高度對腰椎手術療效的影響,所以盡管部分患者皮下脂肪厚度正常,但因棘突過低,TLIF 手術中仍存在顯露難度大的問題,勢必增加手術創傷。為此,Shaw 等[11]提出了腰椎皮下指數(subcutaneous lumbar spine index,SLSI)概念,即腰椎手術部位最大皮下脂肪厚度與對應椎體棘突高度的比值,該比值每增加 1 ,手術并發癥發生風險上升 29.2%。但 SLSI 測量較繁瑣,常需在多個節段測量并對數值進行篩選,同時因脂肪厚度測量受患者年齡、性別、身高、體質量、體位等因素影響較大,致使實際應用中存在較大變異且重復性差。

臨床統計數據表明 LDD 好發于 L3、4 或 L4、5 節段[12-13],手術重建脊柱穩定性的相關操作步驟均需在 L4 水平完成[14]。同時,L4 椎體皮下脂肪厚度與 L4 椎板至皮膚距離的比值,是術后臨床療效的重要影響因素[15-17]。由此,本課題組提出了改良 SLSI(modified SLSI,MSLSI),即 L4 椎體水平皮下脂肪厚度與 L4 椎體椎板至棘突的高度的比值。本研究通過回顧性分析接受 TLIF 治療的單節段 LDD 患者臨床特征、術中和術后臨床指標,探討 MSLSI 預測 TLIF 臨床療效的效果以及與 SLSI 相比是否存在優勢。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 結合病史、癥狀、體征及影像學表現診斷為 LDD,包括腰椎間盤突出癥、腰椎管狹窄癥及腰椎滑脫癥;② 經正規保守治療 3~6 個月后臨床癥狀緩解不滿意,嚴重影響患者工作和生活;③ BMI≥18.5 kg/m2;④ 術前影像學檢查提示單節段病變,并接受單節段 TLIF,手術節段為 L3、4 或 L4、5。

排除標準:① 臨床資料或影像學資料不完整;② 合并嚴重腰椎退行性側彎,Cobb 角≥30°。

2014 年 2 月—2019 年 10 月,共有 450 例 LDD 患者符合選擇標準納入研究。于患者術前腰椎 MRI 矢狀位 T2 圖像上,使用 Neusoft 影像存儲傳輸系統(沈陽東軟集團股份有限公司)測量 L4 椎體水平皮下脂肪厚度(a)、L4 椎體椎板至棘突高度(b),并計算兩者比值,即為 MSLSI,見圖1。同時測量 SLSI。所有測量由 3 名脊柱外科醫生完成,取均值作為最終結果。450 例患者 MSLSI 為 0.11~1.88,平均 0.64;按 MSLSI 從小到大排序后將患者均分為 3 組(n=150)。其中,A 組 MSLSI 0.11~0.49,B 組 0.49~0.73,C 組 0.73~1.88。450 例患者 SLSI 為 0.13~1.92,平均 0.73。

圖1

MSLSI 測量示意圖

圖1

MSLSI 測量示意圖

a:L4 椎體水平皮下脂肪厚度 b:L4 椎體椎板至棘突的高度

Figure1. The measurement diagram of MSLSIa: The subcutaneous adipose depth of the L4 vertebral body b: The height between the spinous process and the L4 vertebral body

1.2 一般資料

A 組:男 75 例,女 75 例;年齡 35~77 歲,平均 61.7 歲。病程 14 d~20 年,中位數 1.0 年。BMI 18.65~31.11 kg/m2,平均 23.15 kg/m2。病變類型:腰椎間盤突出癥 57 例,腰椎管狹窄癥 48 例,腰椎滑脫癥 45 例。手術節段:L3、4 69 例,L4、5 81 例。L4 椎體水平皮下脂肪厚度(11.12±3.11)mm。改良 Charlson 合并癥指數為 0.45±0.84。

B 組:男 78 例,女 72 例;年齡 38~73 歲,平均 59.5 歲。病程 15 d~30 年,中位數 2.0 年。BMI 18.97~31.35 kg/m2,平均 25.62 kg/m2。病變類型:腰椎間盤突出癥 58 例,腰椎管狹窄癥 46 例,腰椎滑脫癥 46 例。手術節段:L3、4 87 例,L4、5 63 例。L4 椎體水平皮下脂肪厚度(18.12±2.83)mm。改良 Charlson 合并癥指數為 0.52±0.81。

C 組:男 67 例,女 83 例;年齡 34~77 歲,平均 60.6 歲。病程 30 d~30 年,中位數 3.0 年。BMI 21.45~39.06 kg/m2,平均 27.58 kg/m2。病變類型:腰椎間盤突出癥 48 例,腰椎管狹窄癥 47 例,腰椎滑脫癥 55 例。手術節段:L3、4 72 例,L4、5 78 例。L4 椎體水平皮下脂肪厚度(27.08±6.06)mm。改良 Charlson 合并癥指數為 0.43±0.81。

3 組患者性別、年齡、病程、病變類型、手術節段及改良 Charlson 合并癥指數比較,差異均無統計學意義(P>0.05);L4 椎體水平皮下脂肪厚度、BMI 組間比較差異有統計學意義(P<0.05)。

1.3 手術方法

3 組手術均由同一組醫生完成。全麻后,患者取俯臥位,C 臂 X 線機透視定位手術節段。取后正中切口入路,顯露雙側“人”字嵴后植入萬向椎弓根螺釘,透視確認植釘位置滿意。利用椎弓根螺釘適度撐開椎間隙,根據患者術前臨床癥狀及影像學檢查結果行開窗減壓,充分顯露該側硬膜囊及其上、下位神經根,徹底清除椎間盤和軟骨終板。然后植入單枚合適高度的椎間融合器,探查神經根減壓徹底、無損傷后,放入剪裁并預彎的鈦棒,加壓固定。放置引流管后逐層縫合切口。

1.4 觀測指標

① 記錄手術時間、術中出血量、切口長度,以及術后引流管放置時間、術后第 1 天引流量、術后第 2 天引流量、總引流量(手術當天及術后引流量總和)、術后抗生素使用時間、術后下地時間、住院時間。

② 記錄術中及術后并發癥發生情況。其中,手術相關并發癥定義為手術直接造成的并發癥,包括硬膜撕裂或術后腦脊液漏、神經根損傷、硬膜外血腫、短暫性下肢疼痛或麻木、下肢血栓形成、手術切口感染、切口無菌性并發癥(脂肪液化、無菌性滲出、皮下血腫)、二次手術、輸血、感染性休克;非手術相關并發癥定義為非手術操作造成的并發癥,包括心血管系統、泌尿系統、中樞系統、呼吸系統并發癥。

1.5 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用 LSD 檢驗;計數資料組間比較采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法。采用 Pearson 相關分析 MSLSI 與 BMI 相關性;在控制年齡、性別、病程及疾病類型、MSLSI、BMI、改良 Charlson 合并癥指數、L4 椎體水平皮下脂肪厚度等因素下,分別對 MSLSI、BMI、改良 Charlson 合并癥指數、L4 椎體水平皮下脂肪厚度與并發癥之間相關性進行偏相關分析。采用 ROC 曲線分析 MSLSI 和 SLSI 對術后并發癥發生的預測價值。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 臨床指標比較

3 組患者手術時間、切口長度以及術后抗生素使用時間、下地時間、引流管放置時間、第 1 天引流量、第 2 天引流量、總引流量比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。C 組術中出血量多于 A、B 組,住院時間長于 B 組,差異均有統計學意義(P<0.05);其余組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1、2。

)

Table1.

Comparison of perioperative parameters between groups (n=150,

)

Table1.

Comparison of perioperative parameters between groups (n=150,  )

)

)

Table2.

Comparison of postoperative drainage parameters between groups (n=150,

)

Table2.

Comparison of postoperative drainage parameters between groups (n=150,  )

)

并發癥發生情況:A、B、C 組分別有 22 例(14.7%)、25 例(16.7%)、39 例(26.0%)發生手術相關并發癥,3 組發生率差異無統計學意義(χ2=0.826,P=0.662)。其中,C 組神經根損傷及切口無菌性并發癥發生率高于 A、B 組,B 組神經根損傷發生率高于 A 組,差異均有統計學意義(P<0.05);其他手術相關并發癥發生率組間差異均無統計學意義(P>0.05)。見表3。

A、B、C 組分別有 13 例(8.7%)、7 例(4.7%)、11 例(7.3%)發生非手術相關并發癥,3 組發生率差異無統計學意義(χ2=2.128,P=0.345),且心血管系統、泌尿系統、中樞系統、呼吸系統并發癥發生率組間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表4。

2.2 相關性分析

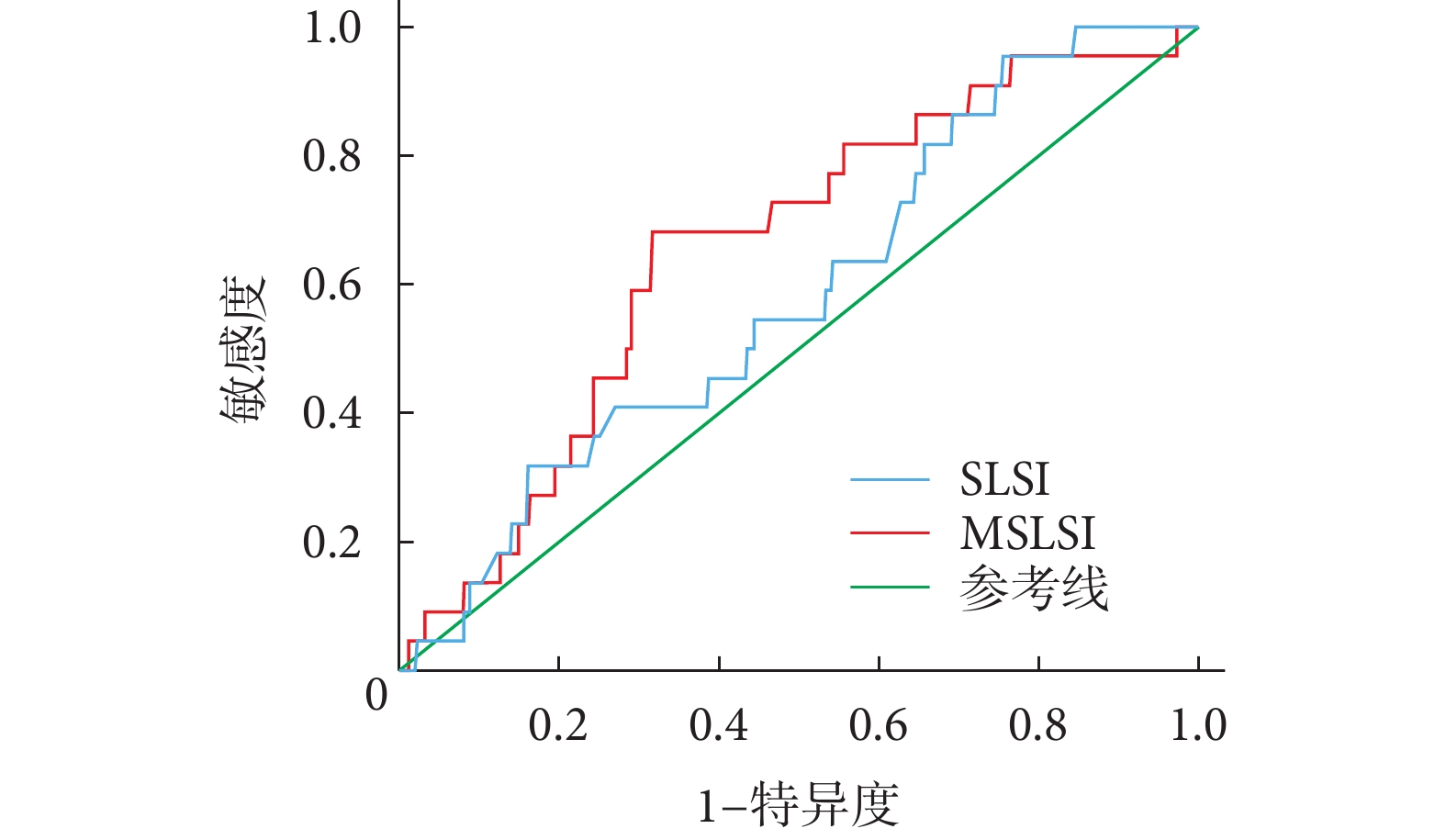

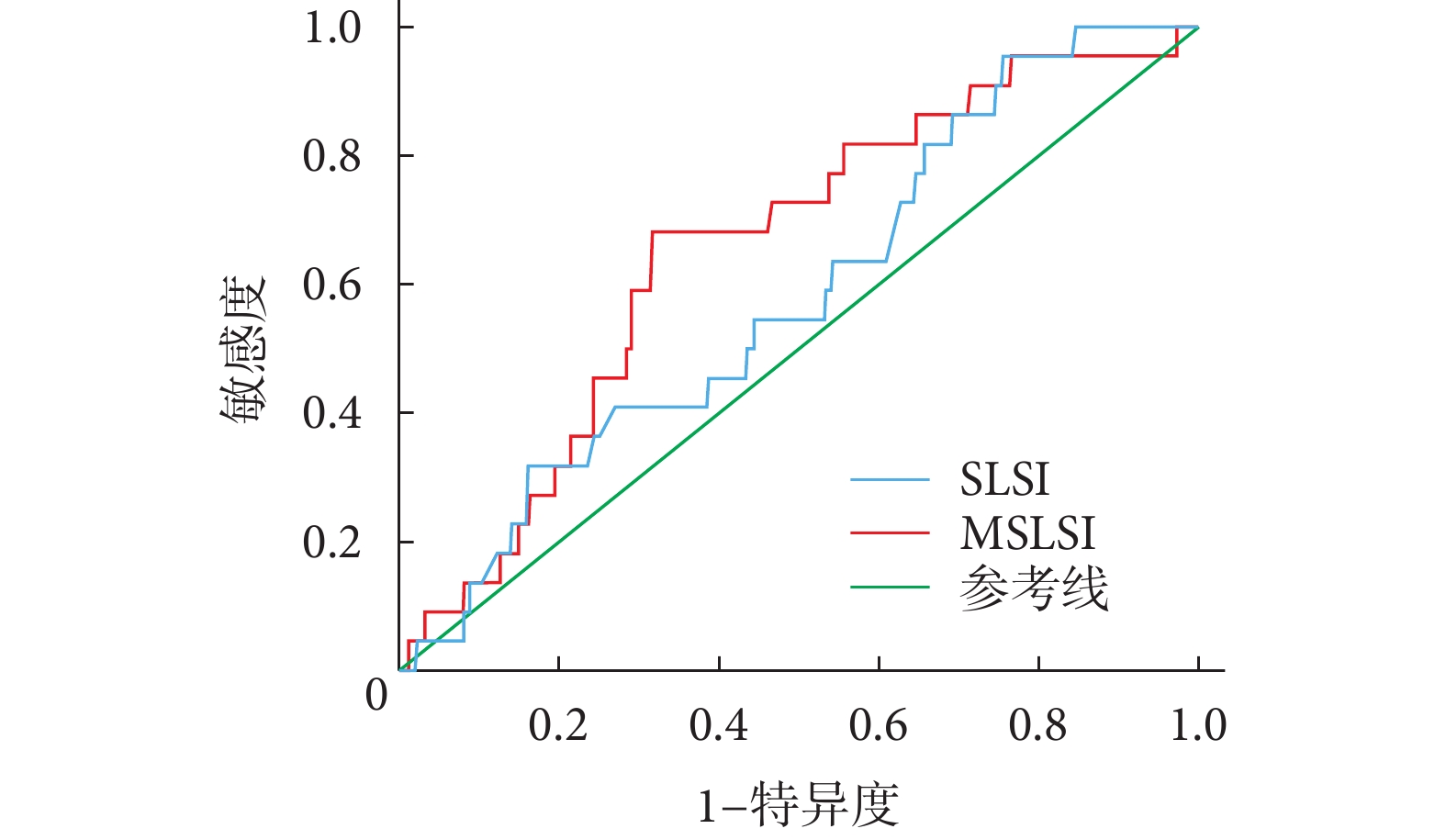

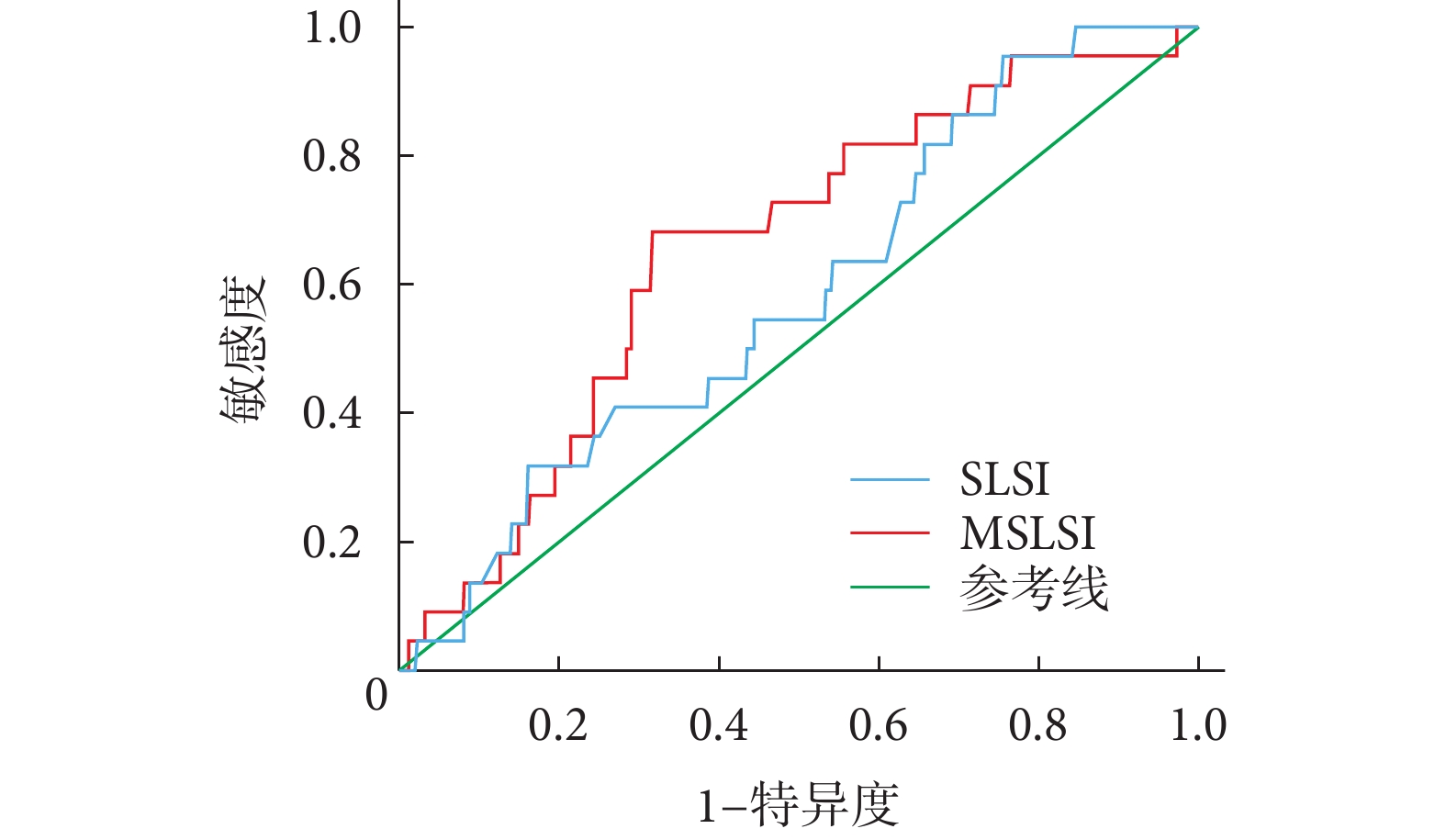

450 例患者 BMI 為18.65~39.06 kg/m2,平均25.45 kg/m2; MSLSI 與 BMI 成正相關(r=0.619,P=0.047)。偏相關分析示 MSLSI 與切口無菌性并發癥相關(r=0.172,P=0.032),與其余手術及非手術相關并發癥均無相關性(P>0.05)。而 BMI、改良 Charlson 合并癥指數、L4 椎體水平皮下脂肪厚度與手術及非手術相關并發癥之間均無相關性(P>0.05)。見表5。ROC 曲線分析顯示 MSLSI 的 AUC 值為 0.673(95%CI 0.546~0.761,P=0.025),SLSI 的 AUC 值為 0.582(95%CI 0.472~0.693,P=0.191)。見圖2。

圖2

SLSI 及 MSLSI 的 ROC 曲線

Figure2.

ROC curves of SLSI and MSLSI

圖2

SLSI 及 MSLSI 的 ROC 曲線

Figure2.

ROC curves of SLSI and MSLSI

3 討論

3.1 MSLSI 預測 TLIF 治療 LDD 早期療效

LDD 經正規保守治療效果不佳后,常需行 TLIF 治療[18]。目前多數研究認為,肥胖 LDD 患者行腰椎融合術時術中出血量較非肥胖患者多,且術后住院時間也更長[11, 19-20]。本研究結果也顯示 C 組患者術中出血量較 A、B 組增多、住院時間延長,差異有統計學意義(P<0.05)。分析原因,首先 C 組患者皮下脂肪層相對較厚,術中組織結構暴露困難,在相同手術視野暴露情況下,與 A、B 組低 MSLSI 患者相比,手術切口長、層次深、組織損傷大,造成術中失血多;有研究表明增加的手術創傷會延長患者住院時間[21]。其次,MSLSI 涉及椎體棘突高度,棘突越低,術中越不易顯露,影響植釘準確性,進而延長手術時間、增加術中出血量,提升圍術期不良事件發生風險,延長住院時間[7, 22]。皮下軟組織的切開分層和椎體棘突的暴露減壓,是 TLIF 關鍵步驟并且聯系緊密,均顯著影響臨床療效,兩者的比值能準確反映機體實際情況。綜合本研究結果提示 MSLSI 可有效預測 TLIF 治療 LDD 術后早期療效。

3.2 MSLSI 預測手術并發癥發生

本研究 C 組患者術后切口無菌性并發癥、神經根損傷發生率明顯高于 A、B 組,差異均有統計學意義(P<0.05)。分析原因,首先高 MSLSI 患者皮下脂肪層厚、切口深,為達到足夠手術顯露需要較大牽引力,而術中組織回縮力增加也會影響血液流動,不僅易導致脂肪層液化,影響切口愈合,也會使神經血管受到牽張性損傷[23]。同時較深的手術切口在關閉后容易形成較大死腔,組織壞死風險也增加[24-26]。其次,MSLSI 增高提示皮下脂肪層增厚及椎板至棘突距離減小,手術顯露困難,明顯提升手術難度,包括內植物植入困難、術中誤傷神經根及硬膜撕裂風險上升等[27-29]。

手術切口并發癥是腰椎手術常見且嚴重的并發癥[30],肥胖是公認的該并發癥發生危險因素,包括患者 BMI 升高、皮下脂肪厚度增加[28, 31]。另外,合并癥類型及嚴重程度(例如糖尿病)也會影響肥胖患者術后感染風險[32]。因此,我們在控制患者基線因素影響下,進一步分析了 MSLSI 與手術及非手術相關并發癥間的相關性。研究顯示 MSLSI與切口無菌性并發癥間相關(r=0.172,P=0.032),BMI、改良 Charlson 合并癥指數、L4 椎體水平皮下脂肪厚度均與切口無菌性并發癥無相關性。結合 ROC 曲線分析 MSLSI 預測 TLIF 治療 LDD 患者并發癥發生的 AUC 值為 0.673,提示 MSLSI 可有效預測并發癥的發生,尤其是切口相關并發癥。

TLIF 療效不良尤其是并發癥的發生,可能導致 LDD 患者病情嚴重,延長住院時間,增加患者心理及經濟負擔[33-34]。故 TLIF 術前對患者進行準確、全面的風險評估至關重要。隨著對腰椎融合術式的不斷改良,保留棘突韌帶復合體越來越受到青睞,其可避免肌肉組織萎縮、維持腰椎穩定性及活動度,降低術后出血、腦脊液漏、感染、椎體滑脫、頑固性腰腿痛、僵硬等不良事件發生風險,獲得滿意療效[35-36]。所以術前通過測量 MSLSI 也有助于脊柱外科醫生進行術前決策,從而減少術中對棘突韌帶的損傷,降低并發癥發生率。

3.3 MSLSI 的優勢

首先,LDD 好發于 L3、4 或 L4、5 節段[12-13],作為手術操作核心區域之一,L4 椎體水平皮下脂肪組織切口暴露及椎體棘突減壓穩定是關鍵。選擇測量 L4 椎體水平皮下脂肪厚度,可反映手術操作部位對療效的直接影響,在 L4 椎體水平構建預測體系可有效地量化 TLIF 治療 LDD 的療效[15]。

其次,MSLSI 評估體系簡單,可以從術前影像檢查圖像中搜集數據并快速計算。并且選擇在同一椎體水平正中矢狀位測量,易于操作且可重復性強,可控制測量誤差。

最后,MSLSI 對于手術患者的針對性強。TLIF 涉及視野暴露和對椎體棘突操作,因此預測手術療效需綜合考慮相關多個因素[11]。而 MSLSI 為預測 LDD 患者 TLIF 療效提供了一個具體標準,也為提高療效提供了一個參考依據[37]。因為腰椎皮下脂肪厚度以及其相關因素(如肥胖等)可以通過術前運動和營養治療等手段進行防治和逆轉,進而有利于改善術后療效,降低并發癥發生風險,縮短住院時間。

綜上述,MSLSI 可作為 TLIF 治療 LDD 早期療效的預測指標。但本研究為一項單中心回顧性研究,還需要多中心前瞻性研究驗證 MSLSI 的預測價值。其次,本研究未涉及臨床功能評分指標以及患者隨訪資料,對遠期療效的預測有待進一步分析。最后,本研究納入指標較多,混雜因素影響較大,雖然選擇控制混雜因素影響下進行偏相關分析,但仍存在一定偏倚,將在以后的研究中加以完善。

作者貢獻:徐玉柱負責內容構思和設計、觀點形成及撰寫文稿;王運濤負責文章內容修改整理;樊攀、姜峰、尹相杰、徐玄飛負責文獻檢索、文章校對及提出修改意見;張微、劉杭、汪沛漾負責數據測量。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經東南大學附屬中大醫院臨床研究倫理委員會批準(2021ZDSYLL072-P01)。

研究表明肥胖是加速腰椎退變的一個重要因素[1-2]。經椎間孔入路腰椎椎體間融合術(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)是治療腰椎退變性疾病(lumbar degenerative disease,LDD)常用術式之一,肥胖是影響療效的重要因素[3]。既往研究大多選擇體質量指數(body mass index,BMI)來評價患者是否肥胖[4-6]。但 BMI 沒有考慮脂肪分布,且不能區分身體肌肉與脂肪組織,因此以其作為肥胖判定標準可能直接影響研究結論準確性[7-8]。之后,有學者提出以手術部位皮下脂肪厚度作為肥胖判定標準,并用于預測腰椎手術臨床療效[9-10]。但 Shaw 等[11]認為該測量方法未考慮棘突高度對腰椎手術療效的影響,所以盡管部分患者皮下脂肪厚度正常,但因棘突過低,TLIF 手術中仍存在顯露難度大的問題,勢必增加手術創傷。為此,Shaw 等[11]提出了腰椎皮下指數(subcutaneous lumbar spine index,SLSI)概念,即腰椎手術部位最大皮下脂肪厚度與對應椎體棘突高度的比值,該比值每增加 1 ,手術并發癥發生風險上升 29.2%。但 SLSI 測量較繁瑣,常需在多個節段測量并對數值進行篩選,同時因脂肪厚度測量受患者年齡、性別、身高、體質量、體位等因素影響較大,致使實際應用中存在較大變異且重復性差。

臨床統計數據表明 LDD 好發于 L3、4 或 L4、5 節段[12-13],手術重建脊柱穩定性的相關操作步驟均需在 L4 水平完成[14]。同時,L4 椎體皮下脂肪厚度與 L4 椎板至皮膚距離的比值,是術后臨床療效的重要影響因素[15-17]。由此,本課題組提出了改良 SLSI(modified SLSI,MSLSI),即 L4 椎體水平皮下脂肪厚度與 L4 椎體椎板至棘突的高度的比值。本研究通過回顧性分析接受 TLIF 治療的單節段 LDD 患者臨床特征、術中和術后臨床指標,探討 MSLSI 預測 TLIF 臨床療效的效果以及與 SLSI 相比是否存在優勢。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 結合病史、癥狀、體征及影像學表現診斷為 LDD,包括腰椎間盤突出癥、腰椎管狹窄癥及腰椎滑脫癥;② 經正規保守治療 3~6 個月后臨床癥狀緩解不滿意,嚴重影響患者工作和生活;③ BMI≥18.5 kg/m2;④ 術前影像學檢查提示單節段病變,并接受單節段 TLIF,手術節段為 L3、4 或 L4、5。

排除標準:① 臨床資料或影像學資料不完整;② 合并嚴重腰椎退行性側彎,Cobb 角≥30°。

2014 年 2 月—2019 年 10 月,共有 450 例 LDD 患者符合選擇標準納入研究。于患者術前腰椎 MRI 矢狀位 T2 圖像上,使用 Neusoft 影像存儲傳輸系統(沈陽東軟集團股份有限公司)測量 L4 椎體水平皮下脂肪厚度(a)、L4 椎體椎板至棘突高度(b),并計算兩者比值,即為 MSLSI,見圖1。同時測量 SLSI。所有測量由 3 名脊柱外科醫生完成,取均值作為最終結果。450 例患者 MSLSI 為 0.11~1.88,平均 0.64;按 MSLSI 從小到大排序后將患者均分為 3 組(n=150)。其中,A 組 MSLSI 0.11~0.49,B 組 0.49~0.73,C 組 0.73~1.88。450 例患者 SLSI 為 0.13~1.92,平均 0.73。

圖1

MSLSI 測量示意圖

圖1

MSLSI 測量示意圖

a:L4 椎體水平皮下脂肪厚度 b:L4 椎體椎板至棘突的高度

Figure1. The measurement diagram of MSLSIa: The subcutaneous adipose depth of the L4 vertebral body b: The height between the spinous process and the L4 vertebral body

1.2 一般資料

A 組:男 75 例,女 75 例;年齡 35~77 歲,平均 61.7 歲。病程 14 d~20 年,中位數 1.0 年。BMI 18.65~31.11 kg/m2,平均 23.15 kg/m2。病變類型:腰椎間盤突出癥 57 例,腰椎管狹窄癥 48 例,腰椎滑脫癥 45 例。手術節段:L3、4 69 例,L4、5 81 例。L4 椎體水平皮下脂肪厚度(11.12±3.11)mm。改良 Charlson 合并癥指數為 0.45±0.84。

B 組:男 78 例,女 72 例;年齡 38~73 歲,平均 59.5 歲。病程 15 d~30 年,中位數 2.0 年。BMI 18.97~31.35 kg/m2,平均 25.62 kg/m2。病變類型:腰椎間盤突出癥 58 例,腰椎管狹窄癥 46 例,腰椎滑脫癥 46 例。手術節段:L3、4 87 例,L4、5 63 例。L4 椎體水平皮下脂肪厚度(18.12±2.83)mm。改良 Charlson 合并癥指數為 0.52±0.81。

C 組:男 67 例,女 83 例;年齡 34~77 歲,平均 60.6 歲。病程 30 d~30 年,中位數 3.0 年。BMI 21.45~39.06 kg/m2,平均 27.58 kg/m2。病變類型:腰椎間盤突出癥 48 例,腰椎管狹窄癥 47 例,腰椎滑脫癥 55 例。手術節段:L3、4 72 例,L4、5 78 例。L4 椎體水平皮下脂肪厚度(27.08±6.06)mm。改良 Charlson 合并癥指數為 0.43±0.81。

3 組患者性別、年齡、病程、病變類型、手術節段及改良 Charlson 合并癥指數比較,差異均無統計學意義(P>0.05);L4 椎體水平皮下脂肪厚度、BMI 組間比較差異有統計學意義(P<0.05)。

1.3 手術方法

3 組手術均由同一組醫生完成。全麻后,患者取俯臥位,C 臂 X 線機透視定位手術節段。取后正中切口入路,顯露雙側“人”字嵴后植入萬向椎弓根螺釘,透視確認植釘位置滿意。利用椎弓根螺釘適度撐開椎間隙,根據患者術前臨床癥狀及影像學檢查結果行開窗減壓,充分顯露該側硬膜囊及其上、下位神經根,徹底清除椎間盤和軟骨終板。然后植入單枚合適高度的椎間融合器,探查神經根減壓徹底、無損傷后,放入剪裁并預彎的鈦棒,加壓固定。放置引流管后逐層縫合切口。

1.4 觀測指標

① 記錄手術時間、術中出血量、切口長度,以及術后引流管放置時間、術后第 1 天引流量、術后第 2 天引流量、總引流量(手術當天及術后引流量總和)、術后抗生素使用時間、術后下地時間、住院時間。

② 記錄術中及術后并發癥發生情況。其中,手術相關并發癥定義為手術直接造成的并發癥,包括硬膜撕裂或術后腦脊液漏、神經根損傷、硬膜外血腫、短暫性下肢疼痛或麻木、下肢血栓形成、手術切口感染、切口無菌性并發癥(脂肪液化、無菌性滲出、皮下血腫)、二次手術、輸血、感染性休克;非手術相關并發癥定義為非手術操作造成的并發癥,包括心血管系統、泌尿系統、中樞系統、呼吸系統并發癥。

1.5 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用 LSD 檢驗;計數資料組間比較采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法。采用 Pearson 相關分析 MSLSI 與 BMI 相關性;在控制年齡、性別、病程及疾病類型、MSLSI、BMI、改良 Charlson 合并癥指數、L4 椎體水平皮下脂肪厚度等因素下,分別對 MSLSI、BMI、改良 Charlson 合并癥指數、L4 椎體水平皮下脂肪厚度與并發癥之間相關性進行偏相關分析。采用 ROC 曲線分析 MSLSI 和 SLSI 對術后并發癥發生的預測價值。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 臨床指標比較

3 組患者手術時間、切口長度以及術后抗生素使用時間、下地時間、引流管放置時間、第 1 天引流量、第 2 天引流量、總引流量比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。C 組術中出血量多于 A、B 組,住院時間長于 B 組,差異均有統計學意義(P<0.05);其余組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1、2。

)

Table1.

Comparison of perioperative parameters between groups (n=150,

)

Table1.

Comparison of perioperative parameters between groups (n=150,  )

)

)

Table2.

Comparison of postoperative drainage parameters between groups (n=150,

)

Table2.

Comparison of postoperative drainage parameters between groups (n=150,  )

)

并發癥發生情況:A、B、C 組分別有 22 例(14.7%)、25 例(16.7%)、39 例(26.0%)發生手術相關并發癥,3 組發生率差異無統計學意義(χ2=0.826,P=0.662)。其中,C 組神經根損傷及切口無菌性并發癥發生率高于 A、B 組,B 組神經根損傷發生率高于 A 組,差異均有統計學意義(P<0.05);其他手術相關并發癥發生率組間差異均無統計學意義(P>0.05)。見表3。

A、B、C 組分別有 13 例(8.7%)、7 例(4.7%)、11 例(7.3%)發生非手術相關并發癥,3 組發生率差異無統計學意義(χ2=2.128,P=0.345),且心血管系統、泌尿系統、中樞系統、呼吸系統并發癥發生率組間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表4。

2.2 相關性分析

450 例患者 BMI 為18.65~39.06 kg/m2,平均25.45 kg/m2; MSLSI 與 BMI 成正相關(r=0.619,P=0.047)。偏相關分析示 MSLSI 與切口無菌性并發癥相關(r=0.172,P=0.032),與其余手術及非手術相關并發癥均無相關性(P>0.05)。而 BMI、改良 Charlson 合并癥指數、L4 椎體水平皮下脂肪厚度與手術及非手術相關并發癥之間均無相關性(P>0.05)。見表5。ROC 曲線分析顯示 MSLSI 的 AUC 值為 0.673(95%CI 0.546~0.761,P=0.025),SLSI 的 AUC 值為 0.582(95%CI 0.472~0.693,P=0.191)。見圖2。

圖2

SLSI 及 MSLSI 的 ROC 曲線

Figure2.

ROC curves of SLSI and MSLSI

圖2

SLSI 及 MSLSI 的 ROC 曲線

Figure2.

ROC curves of SLSI and MSLSI

3 討論

3.1 MSLSI 預測 TLIF 治療 LDD 早期療效

LDD 經正規保守治療效果不佳后,常需行 TLIF 治療[18]。目前多數研究認為,肥胖 LDD 患者行腰椎融合術時術中出血量較非肥胖患者多,且術后住院時間也更長[11, 19-20]。本研究結果也顯示 C 組患者術中出血量較 A、B 組增多、住院時間延長,差異有統計學意義(P<0.05)。分析原因,首先 C 組患者皮下脂肪層相對較厚,術中組織結構暴露困難,在相同手術視野暴露情況下,與 A、B 組低 MSLSI 患者相比,手術切口長、層次深、組織損傷大,造成術中失血多;有研究表明增加的手術創傷會延長患者住院時間[21]。其次,MSLSI 涉及椎體棘突高度,棘突越低,術中越不易顯露,影響植釘準確性,進而延長手術時間、增加術中出血量,提升圍術期不良事件發生風險,延長住院時間[7, 22]。皮下軟組織的切開分層和椎體棘突的暴露減壓,是 TLIF 關鍵步驟并且聯系緊密,均顯著影響臨床療效,兩者的比值能準確反映機體實際情況。綜合本研究結果提示 MSLSI 可有效預測 TLIF 治療 LDD 術后早期療效。

3.2 MSLSI 預測手術并發癥發生

本研究 C 組患者術后切口無菌性并發癥、神經根損傷發生率明顯高于 A、B 組,差異均有統計學意義(P<0.05)。分析原因,首先高 MSLSI 患者皮下脂肪層厚、切口深,為達到足夠手術顯露需要較大牽引力,而術中組織回縮力增加也會影響血液流動,不僅易導致脂肪層液化,影響切口愈合,也會使神經血管受到牽張性損傷[23]。同時較深的手術切口在關閉后容易形成較大死腔,組織壞死風險也增加[24-26]。其次,MSLSI 增高提示皮下脂肪層增厚及椎板至棘突距離減小,手術顯露困難,明顯提升手術難度,包括內植物植入困難、術中誤傷神經根及硬膜撕裂風險上升等[27-29]。

手術切口并發癥是腰椎手術常見且嚴重的并發癥[30],肥胖是公認的該并發癥發生危險因素,包括患者 BMI 升高、皮下脂肪厚度增加[28, 31]。另外,合并癥類型及嚴重程度(例如糖尿病)也會影響肥胖患者術后感染風險[32]。因此,我們在控制患者基線因素影響下,進一步分析了 MSLSI 與手術及非手術相關并發癥間的相關性。研究顯示 MSLSI與切口無菌性并發癥間相關(r=0.172,P=0.032),BMI、改良 Charlson 合并癥指數、L4 椎體水平皮下脂肪厚度均與切口無菌性并發癥無相關性。結合 ROC 曲線分析 MSLSI 預測 TLIF 治療 LDD 患者并發癥發生的 AUC 值為 0.673,提示 MSLSI 可有效預測并發癥的發生,尤其是切口相關并發癥。

TLIF 療效不良尤其是并發癥的發生,可能導致 LDD 患者病情嚴重,延長住院時間,增加患者心理及經濟負擔[33-34]。故 TLIF 術前對患者進行準確、全面的風險評估至關重要。隨著對腰椎融合術式的不斷改良,保留棘突韌帶復合體越來越受到青睞,其可避免肌肉組織萎縮、維持腰椎穩定性及活動度,降低術后出血、腦脊液漏、感染、椎體滑脫、頑固性腰腿痛、僵硬等不良事件發生風險,獲得滿意療效[35-36]。所以術前通過測量 MSLSI 也有助于脊柱外科醫生進行術前決策,從而減少術中對棘突韌帶的損傷,降低并發癥發生率。

3.3 MSLSI 的優勢

首先,LDD 好發于 L3、4 或 L4、5 節段[12-13],作為手術操作核心區域之一,L4 椎體水平皮下脂肪組織切口暴露及椎體棘突減壓穩定是關鍵。選擇測量 L4 椎體水平皮下脂肪厚度,可反映手術操作部位對療效的直接影響,在 L4 椎體水平構建預測體系可有效地量化 TLIF 治療 LDD 的療效[15]。

其次,MSLSI 評估體系簡單,可以從術前影像檢查圖像中搜集數據并快速計算。并且選擇在同一椎體水平正中矢狀位測量,易于操作且可重復性強,可控制測量誤差。

最后,MSLSI 對于手術患者的針對性強。TLIF 涉及視野暴露和對椎體棘突操作,因此預測手術療效需綜合考慮相關多個因素[11]。而 MSLSI 為預測 LDD 患者 TLIF 療效提供了一個具體標準,也為提高療效提供了一個參考依據[37]。因為腰椎皮下脂肪厚度以及其相關因素(如肥胖等)可以通過術前運動和營養治療等手段進行防治和逆轉,進而有利于改善術后療效,降低并發癥發生風險,縮短住院時間。

綜上述,MSLSI 可作為 TLIF 治療 LDD 早期療效的預測指標。但本研究為一項單中心回顧性研究,還需要多中心前瞻性研究驗證 MSLSI 的預測價值。其次,本研究未涉及臨床功能評分指標以及患者隨訪資料,對遠期療效的預測有待進一步分析。最后,本研究納入指標較多,混雜因素影響較大,雖然選擇控制混雜因素影響下進行偏相關分析,但仍存在一定偏倚,將在以后的研究中加以完善。

作者貢獻:徐玉柱負責內容構思和設計、觀點形成及撰寫文稿;王運濤負責文章內容修改整理;樊攀、姜峰、尹相杰、徐玄飛負責文獻檢索、文章校對及提出修改意見;張微、劉杭、汪沛漾負責數據測量。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經東南大學附屬中大醫院臨床研究倫理委員會批準(2021ZDSYLL072-P01)。