引用本文: 孫厚義, 鄭愷, 張韋成, 李寧, 張連方, 周軍, 徐耀增, 李榮群. 計算機導航輔助人工全膝關節置換術的近期療效. 中國修復重建外科雜志, 2021, 35(10): 1273-1280. doi: 10.7507/1002-1892.202102070 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

人工全膝關節置換術(total knee arthroplasty,TKA)是目前治療各類終末期膝關節疾病的有效方法,但是也存在手術失敗和翻修風險[1-3],這主要與冠狀面力線不良、假體位置不佳及軟組織失衡相關[4-5]。因此,TKA 術中需準確截骨、松解軟組織及植入假體。傳統 TKA 術中主要采用徒手定位方式,過分依賴術者經驗,存在操作精準度及可重復性不足的問題。為了提升手術操作準確性,各類計算機導航輔助系統以及機器人系統應運而生[6]。有研究表明,相比傳統 TKA,計算機導航輔助系統明顯提高了 TKA 冠狀面力線重建精確度,對患者關節功能的恢復及假體使用壽命也產生了積極影響[7-8]。但也有研究顯示計算機導航輔助系統的應用不僅增加了時間與經濟成本[9],也未顯著改善假體位置準確性或降低翻修率[10]。2017 年我院開始在 TKA 術中采用計算機導航輔助系統,現回顧分析 2017 年 10 月—2018 年 7 月在該系統輔助下完成初次 TKA 的患者臨床資料,并與同期采用傳統術式行初次 TKA 患者進行比較,進一步明確計算機導航輔助系統用于 TKA 的價值。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 膝關節骨關節炎或類風濕性關節炎患者;② 初次 TKA,采用傳統術式或聯合計算機導航輔助系統;③ 由同一主刀醫生及治療團隊完成手術及圍術期管理。

排除標準:① 伴有或術后罹患嚴重基礎疾病;② 因髖、踝關節病變及外傷等因素致術后無法完成正常功能鍛煉者;③ 有膝關節手術史者。

2017 年 10 月—2018 年 7 月,共 89 例(100 膝)患者符合選擇標準納入研究。其中,44 例(50 膝)TKA 術中應用計算機導航輔助系統(導航組),45 例(50 膝)采用傳統 TKA(對照組)。

1.2 一般資料

導航組:男 8 例(8 膝),女 36 例(42 膝);年齡 54~83 歲,平均 68.8 歲。身體質量指數為 20~30 kg/m2,平均 23.2 kg/m2。單膝 38 例,其中左膝 18 例、右膝 20 例;雙膝 6 例。骨關節炎 40 例(46 膝),類風濕性關節炎 4 例(4 膝)。病程 7~120 個月,中位數 33.0 個月。Kellgren-Lawrence 分級:Ⅲ級 31 膝,Ⅳ級 19 膝。

對照組:男 6 例(7 膝),女 39 例(43 膝);年齡 53~78 歲,平均 67.2 歲。身體質量指數為 20~28 kg/m2,平均 23.9 kg/m2。單膝 40 例,其中左膝 20 例、右膝 20 例;雙膝 5 例。骨關節炎 39 例(44 膝),類風濕性關節炎 6 例(6 膝)。病程 6~144 個月,中位數 33.5 個月。Kellgren-Lawrence 分級:Ⅲ級 32 膝,Ⅳ級 18 膝。

兩組患者性別、年齡、身體質量指數、病變類型、側別、病程、骨關節炎 Kellgren-Lawrence 分級以及術前美國特種外科醫院(HSS)評分、膝關節活動度(range of motion,ROM)、髖-膝-踝角(hip-knee-ankle angle,HKA)偏移等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表 1 ~ 3。

)

Table1.

Comparison of knee functional scores between the two groups (n=50,

)

Table1.

Comparison of knee functional scores between the two groups (n=50,  )

)

)

Table2.

Comparison of the time of up and go test and SPPB results of the unilateral patients after operation between the two groups (

)

Table2.

Comparison of the time of up and go test and SPPB results of the unilateral patients after operation between the two groups ( )

)

,°)

Table3.

Comparison of imaging results between the two groups (n=50,

,°)

Table3.

Comparison of imaging results between the two groups (n=50,  , °)

, °)

1.3 手術方法

兩組患者均于全麻下取仰臥位,于患側下肢上止血帶后手術。以冠狀面±3° 機械軸力線、脛骨平臺與股骨髁假體垂直機械軸、脛骨平臺 3° 后傾為目標假體位置。兩組雙膝患者均為同期手術。

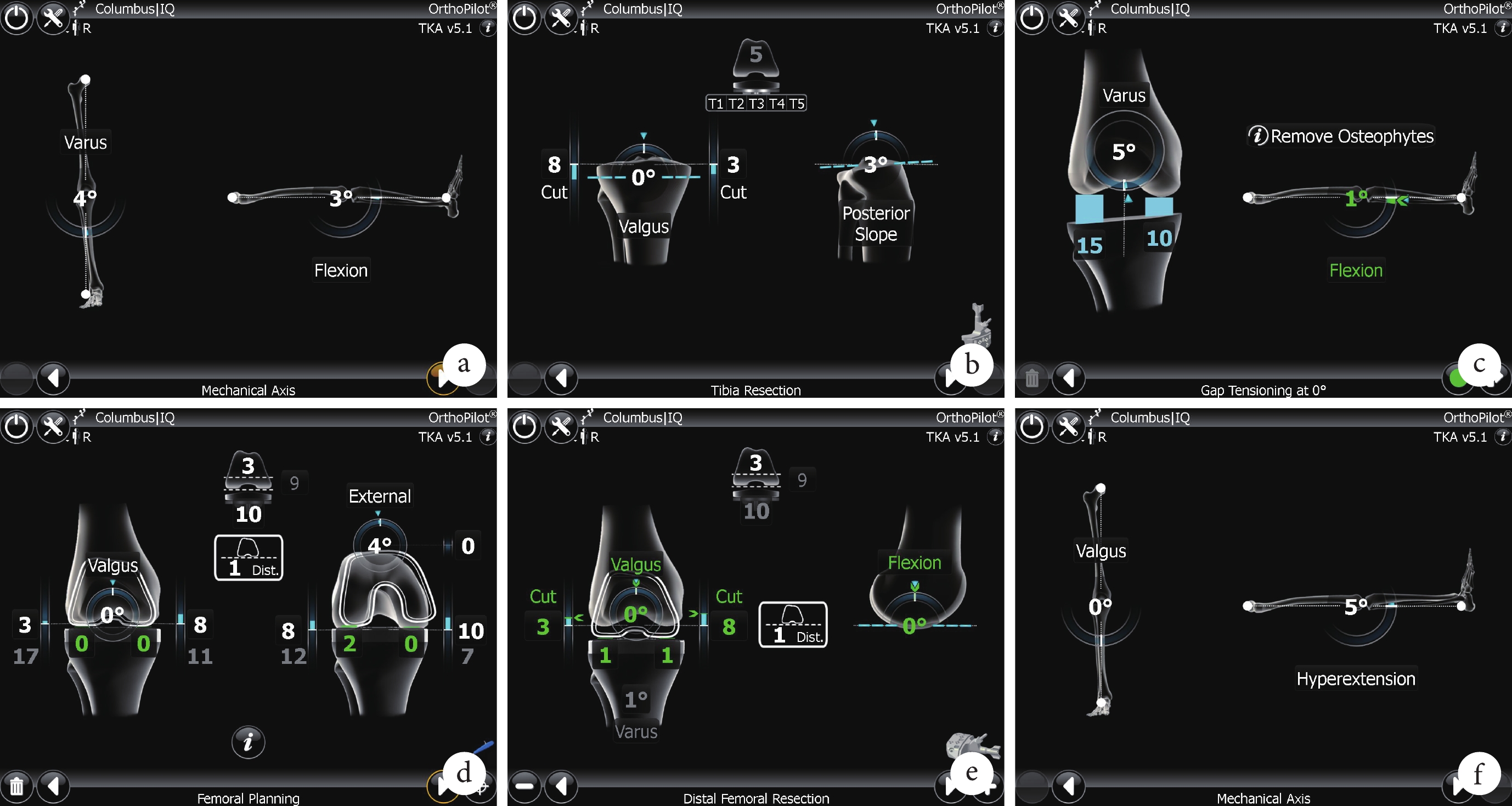

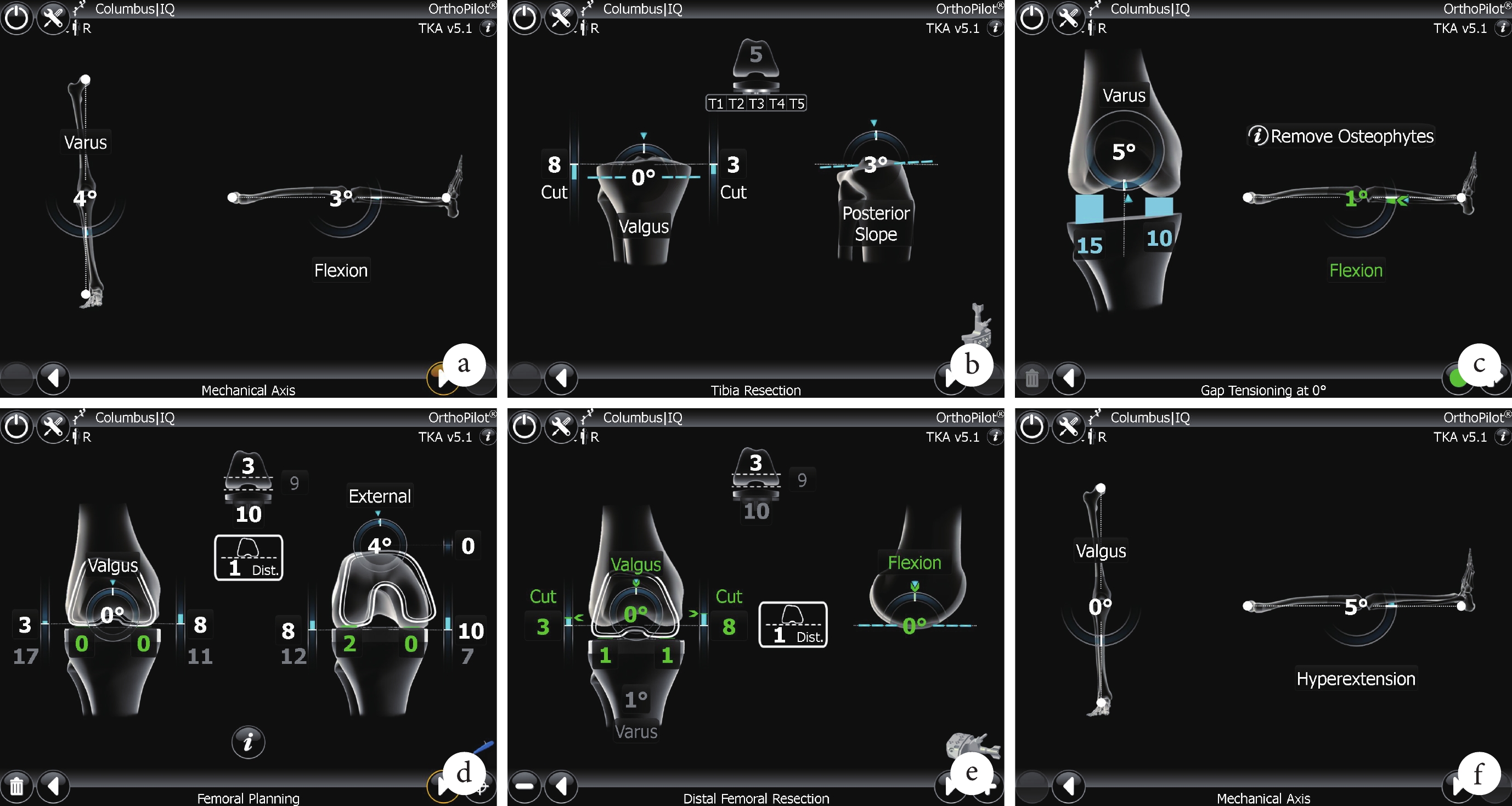

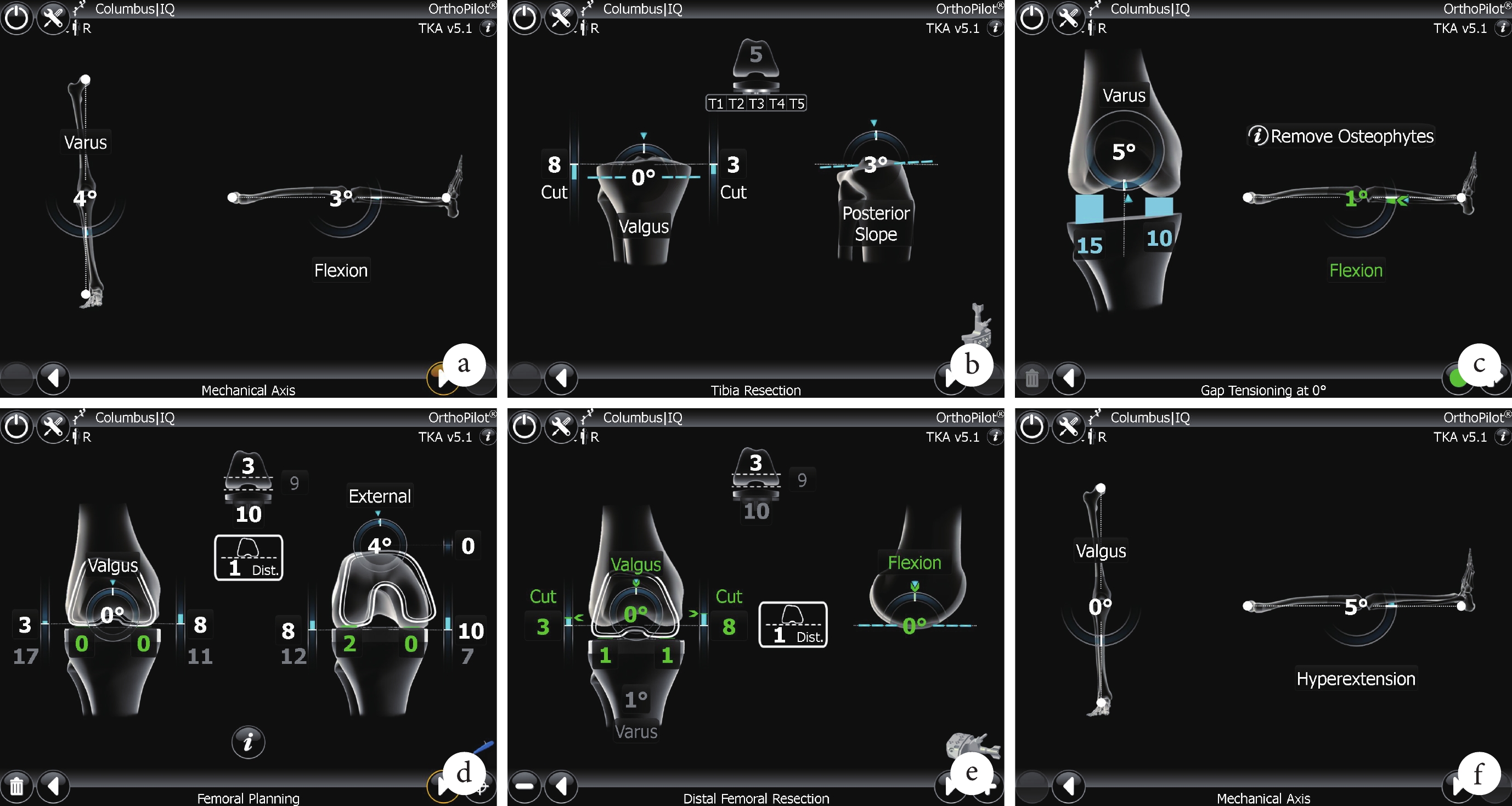

導航組:采用基于紅外信號原理的非圖像依賴型導航系統 OrthoPilot(Aesculap 公司,德國),術中全程使用止血帶。術前將導航主機固定于合適位置并填入手術基本信息。術中取膝前正中切口,髕旁內側入路暴露膝關節后,借助信號反射球依次完成股骨內后髁、外后髁、爬坡點、脛骨平臺內外側參考點以及膝、踝、髖關節中心注冊。注冊完成后計算機即可依據注冊標記點完成建模,并獲得即刻下肢機械軸內、外翻與屈曲畸形等原始數據。手持連有反射球的截骨導板及驗證模塊完成脛骨平臺截骨與驗證。使用撐開器完成伸直位和屈曲位關節間隙測量后,術者在導航屏幕提示下完成股骨截骨規劃;在內、外翻畸形角度>5° 時需進一步松解軟組織,再次測量伸直位和屈曲位關節間隙并進行規劃。按照規劃結果固定截骨導板截骨并軟組織松解。術中脛骨平臺冠狀位、矢狀位截骨角度及截骨量等關鍵參數均由導航系統實時反饋,分別精確至 1°、1 mm。截骨后安裝假體試模,于自然伸直位觀察冠狀面力線,分別在膝關節伸直位、屈曲 45° 位、屈曲 90° 位施加內、外翻應力以判斷關節穩定性,被動屈、伸膝關節測試關節活動度和髕骨軌跡。必要時進一步調整假體及墊片型號、軟組織松解、截骨面微調等;綜合判斷基本符合術中規劃后植入假體,關閉切口。見圖 1。

圖1

計算機導航輔助 TKA 操作示意圖

圖1

計算機導航輔助 TKA 操作示意圖

a. 完成注冊后于自然伸直位獲得患者初始冠狀位力線與屈曲畸形角度數據;b. 脛骨平臺截骨規劃,按照目標參數在導航反饋輔助下固定截骨導板;c. 關節間隙測量與錄入;d. 股骨遠端截骨規劃,獲得內、外側平衡的屈伸關節間隙和目標冠狀面力線;e. 股骨遠端截骨導板固定;f. 假體安裝完成后的冠狀面力線記錄

Figure1. Schematic diagram of computer navigation-assisted TKAa. After registration, the initial coronal alignment and the angle of the flexion deformity were obtained at the natural extension position; b. Tibial planning, fixation of the osteotomy guide plate with the assistance of navigation feedback according to the target parameters; c. Measurement and recording of joint gap; d. Femoral planning to obtain balanced flexion and extension joint gap and the target coronal alignment; e. Fixation of distal femoral osteotomy guide plate; f. Coronal alignment recorded after prosthesis implantation

對照組:手術入路選擇與關節顯露步驟與導航組相同,術中全程使用止血帶。脛骨側截骨導板固定借助髓外定位桿,以脛骨平臺內/外翻 0°、后傾 3° 為目標位置。股骨側采取髓內定位法,髁間窩前部鉆通髓腔后插入髓內導向器,術者根據患者畸形程度選擇恰當外翻及外旋角度固定截骨導板,并視情況行軟組織松解。假體植入后檢查關節活動度、穩定性,力線桿驗證冠狀面力線。

1.4 圍術期處理

兩組圍術期管理方法一致,參考《中國髖、膝關節置換術加速康復——圍術期管理策略專家共識》[11]。術后第 2 天在康復師指導下開始關節功能鍛煉。

1.5 療效評價指標

1.5.1 臨床療效評價指標

記錄手術時間(雙側 TKA 分別計時)、切口長度、術前與手術次日血紅蛋白差值、術后住院時間(分為單、雙側患者),以及有無早期感染、血栓形成、神經損傷等并發癥發生。

所有患者采用 HSS 評分、膝關節 ROM、關節遺忘評分(FJS-12)評價膝關節功能恢復情況,單側患者同時行術后計時起走測試、簡易軀體能力測試(SPPB)[12]。

1.5.2 影像學測量指標

攝膝關節正側位以及站立位雙下肢全長 X 線片。于術前及術后 1 d 測量 HKA,計算其與相對目標值(180°)的差值,并取絕對值(HKA 偏移),以評價 TKA 術后冠狀面力線重建精準度;術后 1 d 測量機械軸股骨遠端外側角(mechanical lateral distal femoral angle,mLDFA)、機械軸脛骨近端內側角(mechanical medial proximal tibial angle,mMPTA)、矢狀面股骨組件角(sagittal femoral component angle,sFCA)、矢狀面脛骨組件角(sagittal tibial component angle,sTCA)及膝關節線匯聚角(joint line convergence angle,JLCA),計算 mLDFA、mMPTA、sFCA 與目標值(90°)的差值以及 sTCA 與目標值(87°)的差值,取其絕對值(各指標偏移)評價假體冠狀面及矢狀面位置。

1.6 統計學方法

采用 SPSS24.0 統計軟件進行分析。計量資料均符合正態分布,以均數±標準差表示,ROM、FJS-12 評分、計時起走測試組間比較采用獨立樣本t檢驗;HSS 評分組間比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用 Greenhouse-Geisser 法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用 Bonferroni 法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料以率表示,組間比較采用χ2檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 臨床療效評價

兩組手術均順利完成,術中未發生重要神經、血管損傷。兩組切口均Ⅰ期愈合。導航組手術時間及切口長度均長于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);手術前后血紅蛋白差值及術后住院時間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 4。

)

Table4.

Comparison of operation time, incision length, postoperative hospital stay, and difference in hemoglobin before and after operation of the two groups (

)

Table4.

Comparison of operation time, incision length, postoperative hospital stay, and difference in hemoglobin before and after operation of the two groups ( )

)

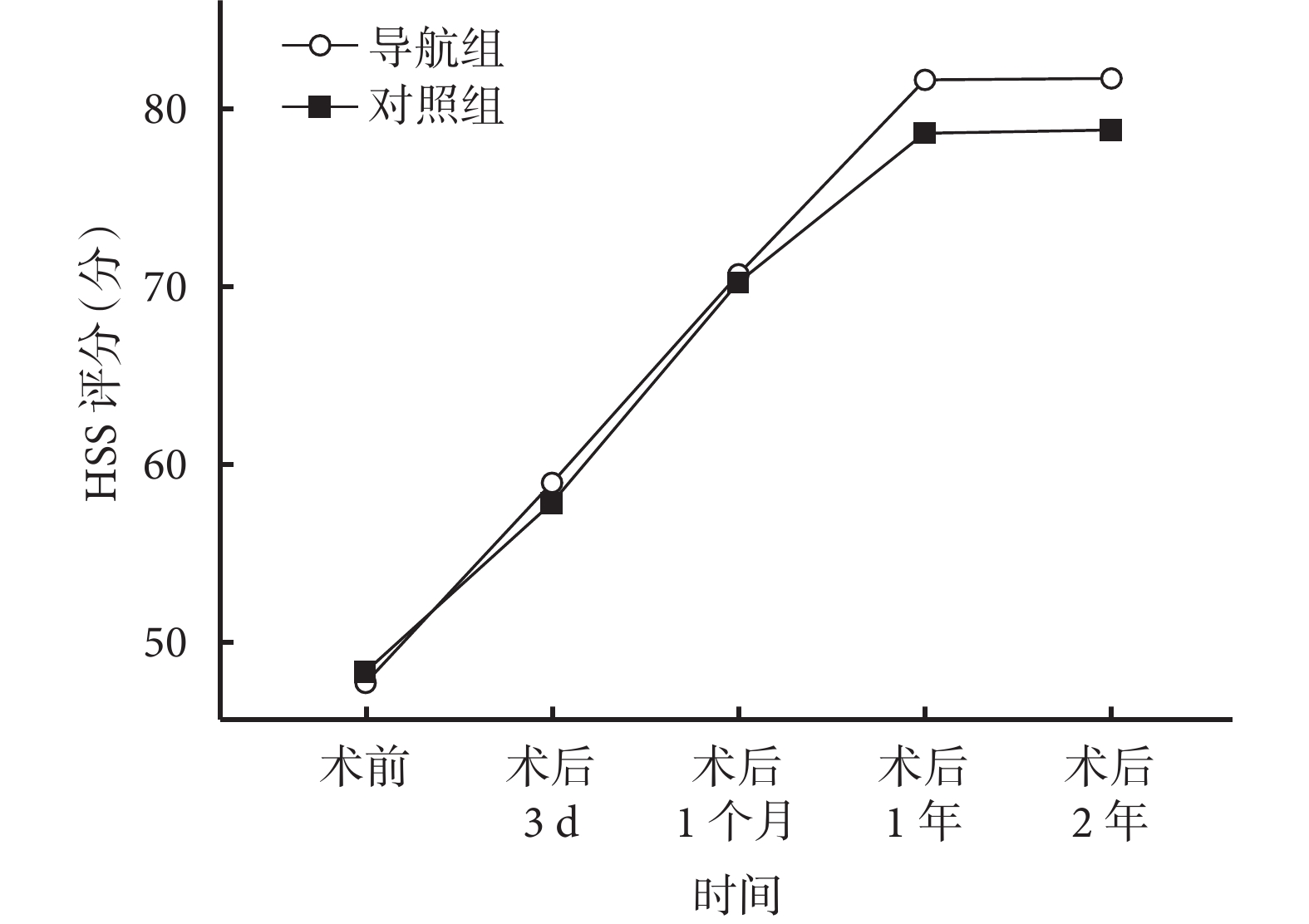

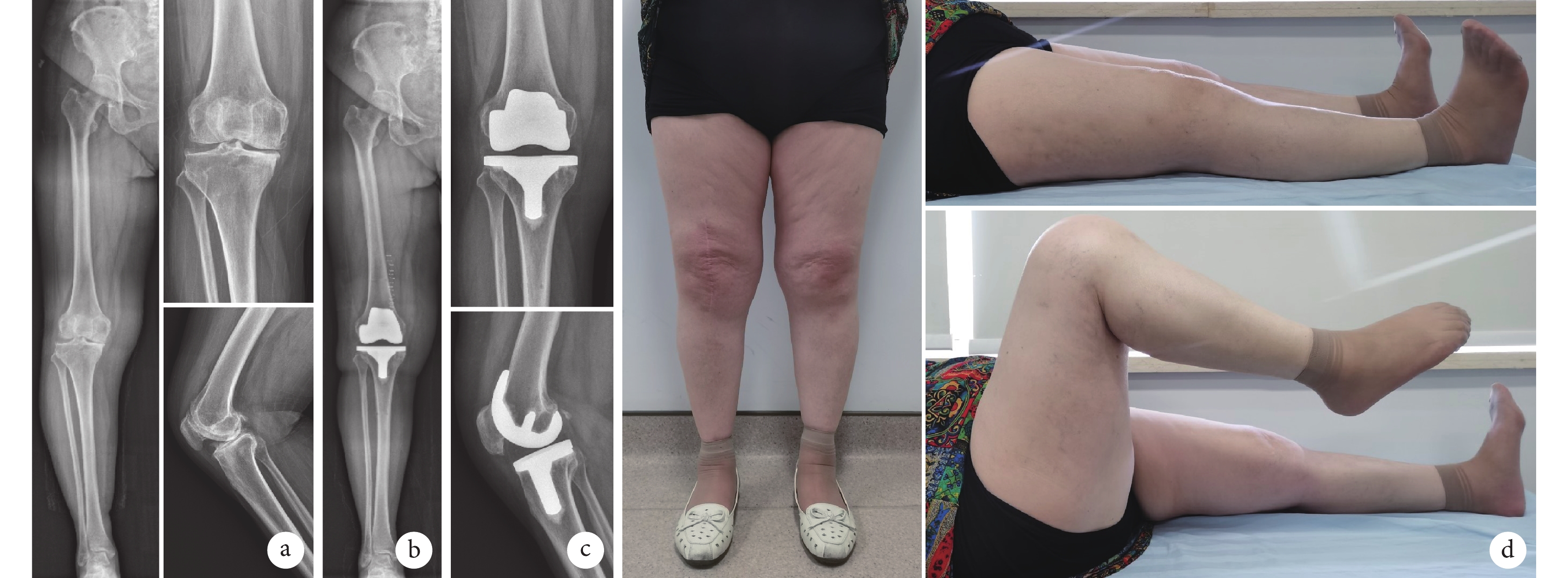

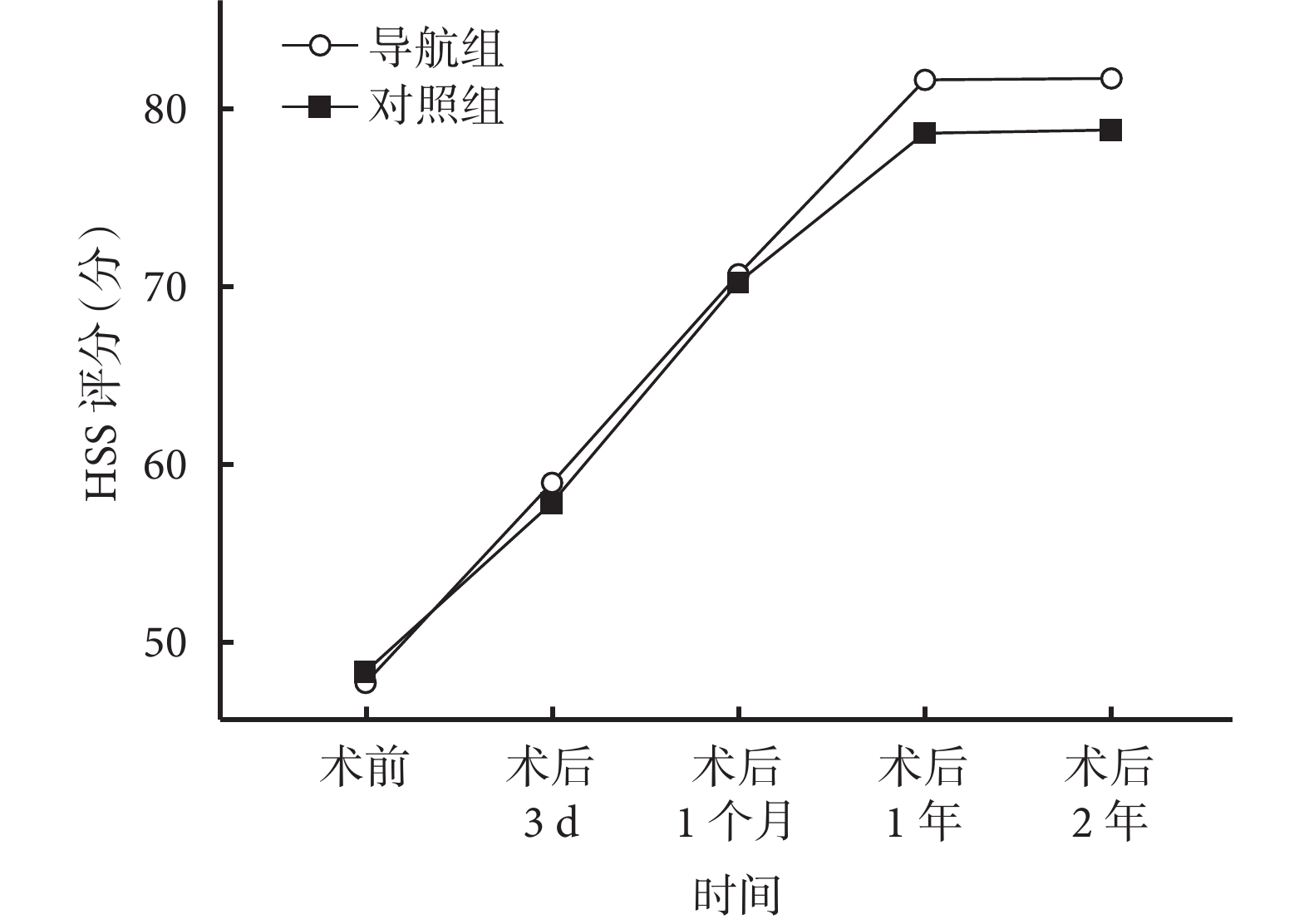

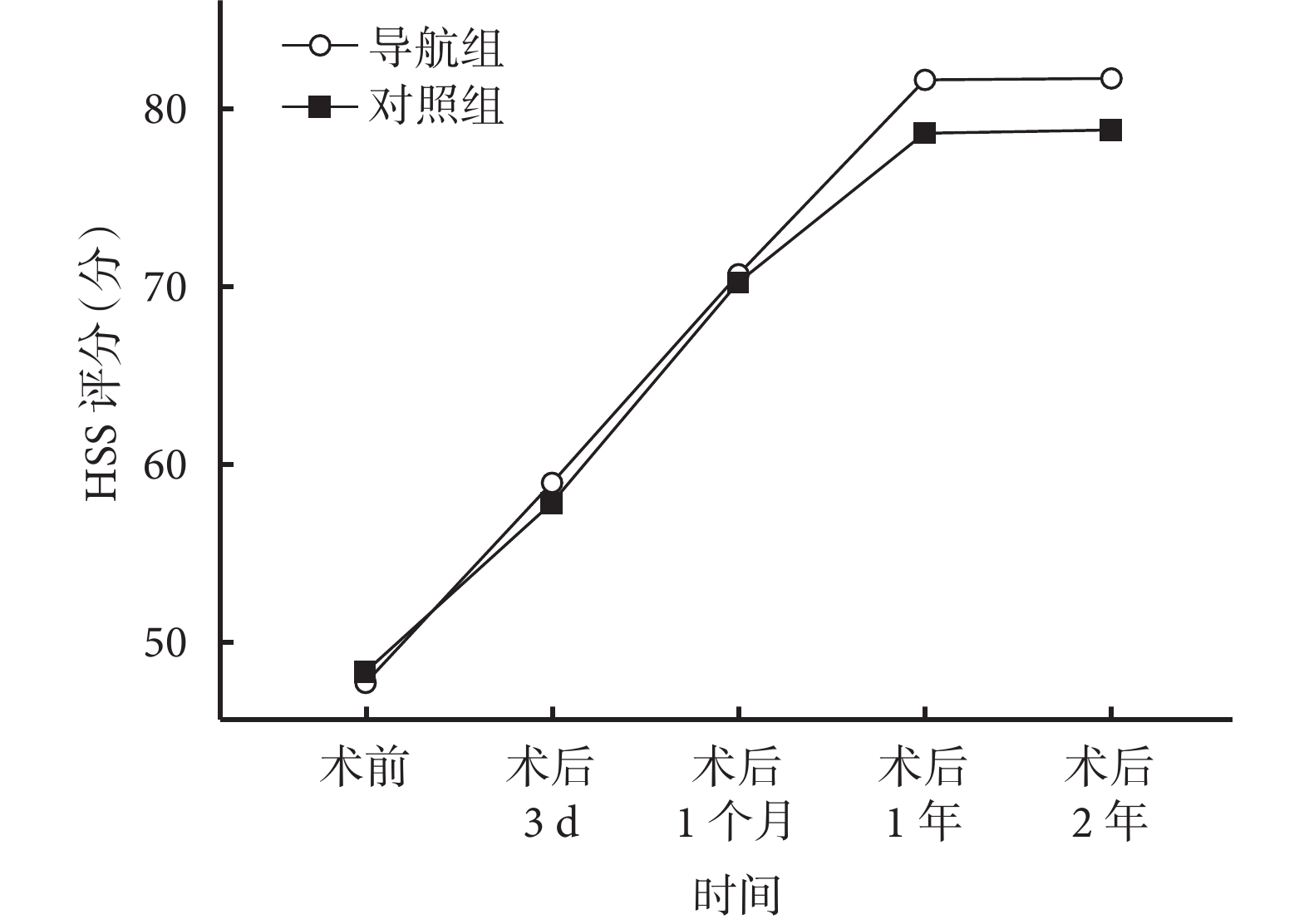

兩組患者均獲隨訪,隨訪時間 27~40 個月,平均 33.6 個月。兩組各 1 例術后發生脛后靜脈血栓形成,予以抗凝保守治療后血栓消失;對照組 1 例術后 1 個月發生膝關節反復腫脹,予消腫、康復理療后好轉。兩組均無關節感染及假體松動等嚴重并發癥發生。兩組患者術后膝關節功能均明顯改善。其中,兩組 HSS 評分隨時間延長逐漸升高(P<0.05);術后 1、2 年導航組 HSS 評分以及 2 年時膝關節 ROM 及 FJS-12 評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1及圖 2、3。兩組單側患者術后 7 d 計時起走測試及 SPPB 結果比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。術后 2 年,導航組計時起走測試較對照組縮短,差異有統計學意義(t=–2.226,P=0.029);SPPB 比較差異無統計學意義(t=0.429,P=0.669)。見表 2。

圖2

兩組術后 HSS 評分變化趨勢

Figure2.

Trends of HSS scores in the two roups after peration

圖2

兩組術后 HSS 評分變化趨勢

Figure2.

Trends of HSS scores in the two roups after peration

圖3

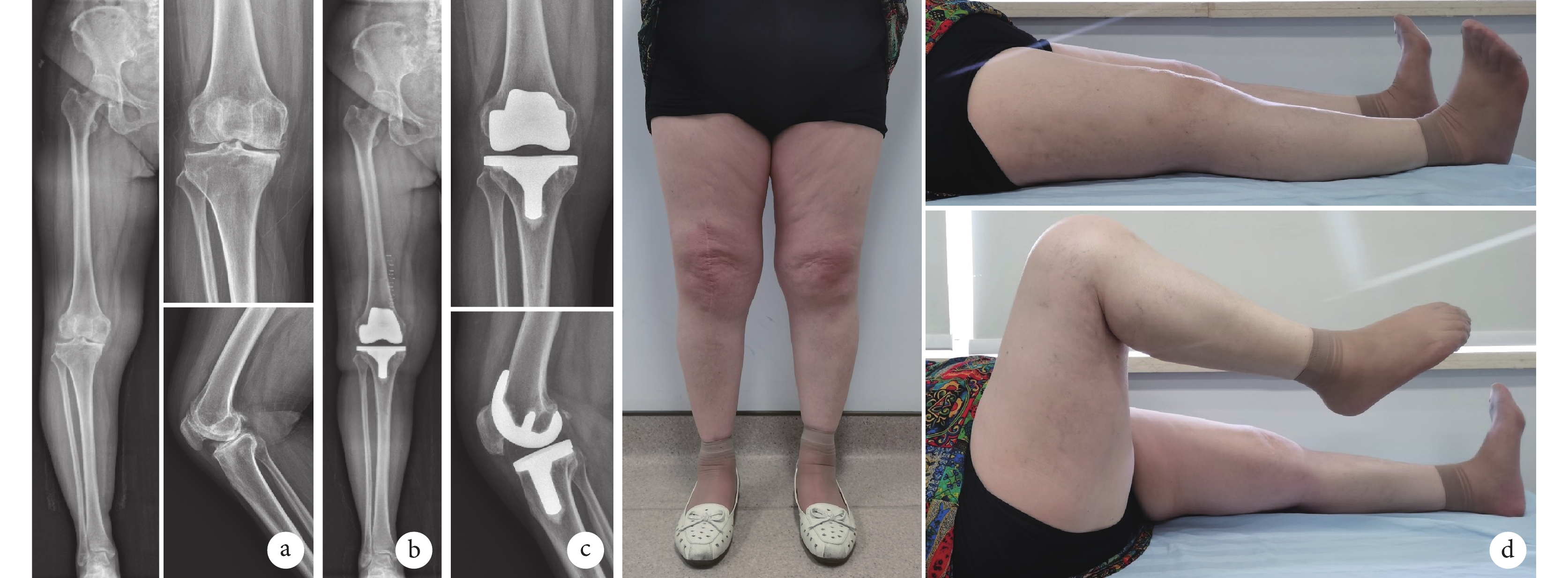

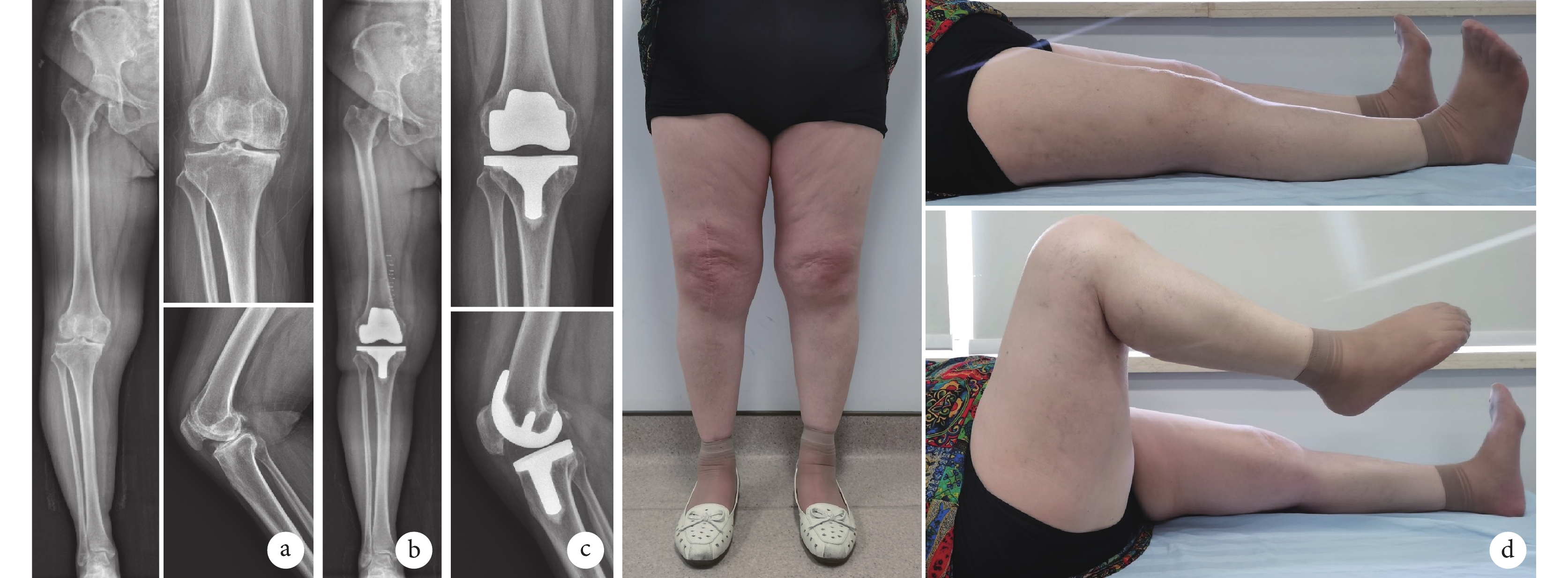

導航組患者,女,69 歲,右膝關節骨關節炎伴內翻畸形

圖3

導航組患者,女,69 歲,右膝關節骨關節炎伴內翻畸形

a. 術前患肢全長及膝關節正側位 X 線片;b. 術后 1 d 患肢全長 X 線片示下肢力線滿意;c. 術后 3 年膝關節正側位 X 線片;d. 術后 3 年站立位雙下肢外觀及仰臥位膝關節主動伸直、屈曲活動度

Figure3. A 69-year-old female patient with right knee osteoarthritis with varus deformity in navigation groupa. Preoperative X-ray films of full-length of affected lower limb and anteroposterior and lateral views; b. X-ray film of full-length of affected lower limb at 1 day after operation, showing satisfactory alignment; c. Anteroposterior and lateral X-ray films at 3 years after operation; d. The standing appearance of lower limbs and extension and flexion activity in supine position at 3 years after operation

2.2 影像學觀測結果

X 線片測量顯示,導航組 TKA 術后 1 d HKA 偏移小于對照組,差異有統計學意義(t=?7.392,P=0.000);其中導航組 50 膝(100%)HKA 偏移均≤3°,對照組 36 膝(72%)≤3°,差異有統計學意義(χ2=16.279,P=0.000)。導航組 mLDFA 偏移、mMPTA 偏移、sFCA 偏移、sTCA 偏移及 JLCA 均小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 3。影像學復查示隨訪期間假體無松動、脫位、骨溶解等相關并發癥發生。

3 討論

研究表明,計算機導航輔助系統在 TKA 下肢力線重建精準度和可重復性方面優勢顯著[6, 13-14]。本研究導航組術后力線偏移程度亦優于對照組,并且力線重建均在安全范圍內;在脛骨平臺與股骨髁假體植入的冠狀面及矢狀面位置方面也得到了類似結果,進一步證實了計算機導航系統在 TKA 力線重建和假體植入操作方面的優勢。我們認為上述優勢首先得益于計算機導航輔助系統的注冊精確度。該系統機械軸的測量是基于實際髖、膝關節運動所測得的關節運動中心,而傳統術式是基于術者經驗與解剖標記。此外,術中計算機導航輔助系統能實時反饋力線、截骨量及關節間隙等,術者可參考這些信息完成關鍵的截骨和間隙平衡操作;脛骨平臺與股骨遠端截骨后可借助傳統力線桿進行雙重驗證,進一步保證了截骨和力線的準確度。而傳統 TKA 術中髓內、髓外定位更依賴于術者經驗,截骨量及假體位置等難以達到精準量化,并且無法前瞻性預測截骨后間隙情況,因此影響了假體植入的精準度。本研究對照組 28% 患者術后 HKA 偏移超過 3°,但基本控制在可以接受范圍(±5°),未出現因力線不良導致的早期并發癥,遠期療效仍待進一步隨訪。

TKA 下肢力線一直是國內外關節外科領域的研究熱點。目前,大多數學者贊同置換術中將中立位冠狀面力線(即 HKA 180°)定為目標力線[15]。但有研究結果顯示中立位力線并不能改善 TKA 遠期療效,如 Vanlommel 等[16]報道對于合并膝內翻患者,與 TKA 術中矯正至中立位力線相比,術后殘留輕度內翻能獲得更好療效。除了機械軸力線,有學者選用解剖軸力線或運動軸力線,以及基于機械軸和運動軸力線衍生而來的調整機械軸力線以及有限運動軸力線等[17]。考慮到術后機械軸力線內翻或外翻可能帶來的負重失衡相關并發癥[18-19],我們將目標冠狀面力線均設定為機械軸 0°,同時設定±3° 為目標范圍、±5° 為可接受安全范圍,以期將力線偏移所致的間隙失衡以及假體失效風險降至最低。

TKA 術后臨床療效評價主要包括疼痛、關節失穩、僵硬等方面[20]。TKA 術后恢復良好關節功能的關鍵是獲得維持人工關節平衡的屈伸和內外側間隙、合適的軟組織張力[21]。本研究采用的基于紅外線原理的 OrthoPilot 導航系統允許術者以間隙平衡理念完成 TKA 操作,術后隨訪顯示導航組 HSS 評分、膝關節 ROM 及 FJS-12 評分均高于對照組,其中 FJS-12 評分結果基本接近美國民眾總體分值[22]。由于計算機導航輔助系統在關節置換術中應用時間尚短,有關假體遠期生存率的報道較少。根據澳大利亞國家關節置換登記系統的 9 年翻修率隨訪結果,65 歲以下患者中計算機導航輔助 TKA 術后因松動導致的翻修風險明顯低于傳統 TKA[23]。這可能是由于年輕患者活動量更大,從而放大了下肢力線對假體生存率的影響。但也有研究表明計算機導航輔助手術不能延長膝關節假體使用壽命[24]。

OrthoPilot 導航系統也存在一些局限性。例如,作為基于紅外信號的大設備導航,術中注冊步驟需要額外時間;需采用 2 枚螺釘固定兩組反射球組件,也對脛骨、股骨髓腔造成影響,存在伴發的螺釘松動或醫源性骨折風險[25];術者不能完全依賴導航,計算機導航輔助系統設計定位只作參考,不能取代術者決定和操作。此外,OrthoPilot 導航系統只適用于初次 TKA,不能用于翻修術中。在開展 OrthoPilot 導航 TKA 過程中,我們體會在應用早期有一定學習曲線,掌握技術后手術時間縮短。雖然注冊、規劃等導航特有的術中步驟會增加額外時間,但可幫助術者減少截骨后調整,甚至重復截骨的次數和時間。此外,OrthoPilot 導航系統具備截屏保存關鍵頁面的功能,能自動生成手術報告,有利于收集分析病例資料和總結手術經驗。

綜上述,計算機導航輔助 TKA 的早期療效良好,后續我們將進一步積累病例,延長隨訪時間,觀察遠期療效。

作者貢獻:孫厚義、徐耀增、李榮群負責研究設計、實施與文章撰寫;鄭愷、張韋成、李寧參與數據收集整理及統計分析;周軍、張連方對文章知識性內容作批評性審閱并指導修改。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經蘇州大學附屬第一醫院醫學倫理委員會批準[(2019)倫審批第 020 號]。

人工全膝關節置換術(total knee arthroplasty,TKA)是目前治療各類終末期膝關節疾病的有效方法,但是也存在手術失敗和翻修風險[1-3],這主要與冠狀面力線不良、假體位置不佳及軟組織失衡相關[4-5]。因此,TKA 術中需準確截骨、松解軟組織及植入假體。傳統 TKA 術中主要采用徒手定位方式,過分依賴術者經驗,存在操作精準度及可重復性不足的問題。為了提升手術操作準確性,各類計算機導航輔助系統以及機器人系統應運而生[6]。有研究表明,相比傳統 TKA,計算機導航輔助系統明顯提高了 TKA 冠狀面力線重建精確度,對患者關節功能的恢復及假體使用壽命也產生了積極影響[7-8]。但也有研究顯示計算機導航輔助系統的應用不僅增加了時間與經濟成本[9],也未顯著改善假體位置準確性或降低翻修率[10]。2017 年我院開始在 TKA 術中采用計算機導航輔助系統,現回顧分析 2017 年 10 月—2018 年 7 月在該系統輔助下完成初次 TKA 的患者臨床資料,并與同期采用傳統術式行初次 TKA 患者進行比較,進一步明確計算機導航輔助系統用于 TKA 的價值。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 膝關節骨關節炎或類風濕性關節炎患者;② 初次 TKA,采用傳統術式或聯合計算機導航輔助系統;③ 由同一主刀醫生及治療團隊完成手術及圍術期管理。

排除標準:① 伴有或術后罹患嚴重基礎疾病;② 因髖、踝關節病變及外傷等因素致術后無法完成正常功能鍛煉者;③ 有膝關節手術史者。

2017 年 10 月—2018 年 7 月,共 89 例(100 膝)患者符合選擇標準納入研究。其中,44 例(50 膝)TKA 術中應用計算機導航輔助系統(導航組),45 例(50 膝)采用傳統 TKA(對照組)。

1.2 一般資料

導航組:男 8 例(8 膝),女 36 例(42 膝);年齡 54~83 歲,平均 68.8 歲。身體質量指數為 20~30 kg/m2,平均 23.2 kg/m2。單膝 38 例,其中左膝 18 例、右膝 20 例;雙膝 6 例。骨關節炎 40 例(46 膝),類風濕性關節炎 4 例(4 膝)。病程 7~120 個月,中位數 33.0 個月。Kellgren-Lawrence 分級:Ⅲ級 31 膝,Ⅳ級 19 膝。

對照組:男 6 例(7 膝),女 39 例(43 膝);年齡 53~78 歲,平均 67.2 歲。身體質量指數為 20~28 kg/m2,平均 23.9 kg/m2。單膝 40 例,其中左膝 20 例、右膝 20 例;雙膝 5 例。骨關節炎 39 例(44 膝),類風濕性關節炎 6 例(6 膝)。病程 6~144 個月,中位數 33.5 個月。Kellgren-Lawrence 分級:Ⅲ級 32 膝,Ⅳ級 18 膝。

兩組患者性別、年齡、身體質量指數、病變類型、側別、病程、骨關節炎 Kellgren-Lawrence 分級以及術前美國特種外科醫院(HSS)評分、膝關節活動度(range of motion,ROM)、髖-膝-踝角(hip-knee-ankle angle,HKA)偏移等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表 1 ~ 3。

)

Table1.

Comparison of knee functional scores between the two groups (n=50,

)

Table1.

Comparison of knee functional scores between the two groups (n=50,  )

)

)

Table2.

Comparison of the time of up and go test and SPPB results of the unilateral patients after operation between the two groups (

)

Table2.

Comparison of the time of up and go test and SPPB results of the unilateral patients after operation between the two groups ( )

)

,°)

Table3.

Comparison of imaging results between the two groups (n=50,

,°)

Table3.

Comparison of imaging results between the two groups (n=50,  , °)

, °)

1.3 手術方法

兩組患者均于全麻下取仰臥位,于患側下肢上止血帶后手術。以冠狀面±3° 機械軸力線、脛骨平臺與股骨髁假體垂直機械軸、脛骨平臺 3° 后傾為目標假體位置。兩組雙膝患者均為同期手術。

導航組:采用基于紅外信號原理的非圖像依賴型導航系統 OrthoPilot(Aesculap 公司,德國),術中全程使用止血帶。術前將導航主機固定于合適位置并填入手術基本信息。術中取膝前正中切口,髕旁內側入路暴露膝關節后,借助信號反射球依次完成股骨內后髁、外后髁、爬坡點、脛骨平臺內外側參考點以及膝、踝、髖關節中心注冊。注冊完成后計算機即可依據注冊標記點完成建模,并獲得即刻下肢機械軸內、外翻與屈曲畸形等原始數據。手持連有反射球的截骨導板及驗證模塊完成脛骨平臺截骨與驗證。使用撐開器完成伸直位和屈曲位關節間隙測量后,術者在導航屏幕提示下完成股骨截骨規劃;在內、外翻畸形角度>5° 時需進一步松解軟組織,再次測量伸直位和屈曲位關節間隙并進行規劃。按照規劃結果固定截骨導板截骨并軟組織松解。術中脛骨平臺冠狀位、矢狀位截骨角度及截骨量等關鍵參數均由導航系統實時反饋,分別精確至 1°、1 mm。截骨后安裝假體試模,于自然伸直位觀察冠狀面力線,分別在膝關節伸直位、屈曲 45° 位、屈曲 90° 位施加內、外翻應力以判斷關節穩定性,被動屈、伸膝關節測試關節活動度和髕骨軌跡。必要時進一步調整假體及墊片型號、軟組織松解、截骨面微調等;綜合判斷基本符合術中規劃后植入假體,關閉切口。見圖 1。

圖1

計算機導航輔助 TKA 操作示意圖

圖1

計算機導航輔助 TKA 操作示意圖

a. 完成注冊后于自然伸直位獲得患者初始冠狀位力線與屈曲畸形角度數據;b. 脛骨平臺截骨規劃,按照目標參數在導航反饋輔助下固定截骨導板;c. 關節間隙測量與錄入;d. 股骨遠端截骨規劃,獲得內、外側平衡的屈伸關節間隙和目標冠狀面力線;e. 股骨遠端截骨導板固定;f. 假體安裝完成后的冠狀面力線記錄

Figure1. Schematic diagram of computer navigation-assisted TKAa. After registration, the initial coronal alignment and the angle of the flexion deformity were obtained at the natural extension position; b. Tibial planning, fixation of the osteotomy guide plate with the assistance of navigation feedback according to the target parameters; c. Measurement and recording of joint gap; d. Femoral planning to obtain balanced flexion and extension joint gap and the target coronal alignment; e. Fixation of distal femoral osteotomy guide plate; f. Coronal alignment recorded after prosthesis implantation

對照組:手術入路選擇與關節顯露步驟與導航組相同,術中全程使用止血帶。脛骨側截骨導板固定借助髓外定位桿,以脛骨平臺內/外翻 0°、后傾 3° 為目標位置。股骨側采取髓內定位法,髁間窩前部鉆通髓腔后插入髓內導向器,術者根據患者畸形程度選擇恰當外翻及外旋角度固定截骨導板,并視情況行軟組織松解。假體植入后檢查關節活動度、穩定性,力線桿驗證冠狀面力線。

1.4 圍術期處理

兩組圍術期管理方法一致,參考《中國髖、膝關節置換術加速康復——圍術期管理策略專家共識》[11]。術后第 2 天在康復師指導下開始關節功能鍛煉。

1.5 療效評價指標

1.5.1 臨床療效評價指標

記錄手術時間(雙側 TKA 分別計時)、切口長度、術前與手術次日血紅蛋白差值、術后住院時間(分為單、雙側患者),以及有無早期感染、血栓形成、神經損傷等并發癥發生。

所有患者采用 HSS 評分、膝關節 ROM、關節遺忘評分(FJS-12)評價膝關節功能恢復情況,單側患者同時行術后計時起走測試、簡易軀體能力測試(SPPB)[12]。

1.5.2 影像學測量指標

攝膝關節正側位以及站立位雙下肢全長 X 線片。于術前及術后 1 d 測量 HKA,計算其與相對目標值(180°)的差值,并取絕對值(HKA 偏移),以評價 TKA 術后冠狀面力線重建精準度;術后 1 d 測量機械軸股骨遠端外側角(mechanical lateral distal femoral angle,mLDFA)、機械軸脛骨近端內側角(mechanical medial proximal tibial angle,mMPTA)、矢狀面股骨組件角(sagittal femoral component angle,sFCA)、矢狀面脛骨組件角(sagittal tibial component angle,sTCA)及膝關節線匯聚角(joint line convergence angle,JLCA),計算 mLDFA、mMPTA、sFCA 與目標值(90°)的差值以及 sTCA 與目標值(87°)的差值,取其絕對值(各指標偏移)評價假體冠狀面及矢狀面位置。

1.6 統計學方法

采用 SPSS24.0 統計軟件進行分析。計量資料均符合正態分布,以均數±標準差表示,ROM、FJS-12 評分、計時起走測試組間比較采用獨立樣本t檢驗;HSS 評分組間比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用 Greenhouse-Geisser 法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用 Bonferroni 法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料以率表示,組間比較采用χ2檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 臨床療效評價

兩組手術均順利完成,術中未發生重要神經、血管損傷。兩組切口均Ⅰ期愈合。導航組手術時間及切口長度均長于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);手術前后血紅蛋白差值及術后住院時間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 4。

)

Table4.

Comparison of operation time, incision length, postoperative hospital stay, and difference in hemoglobin before and after operation of the two groups (

)

Table4.

Comparison of operation time, incision length, postoperative hospital stay, and difference in hemoglobin before and after operation of the two groups ( )

)

兩組患者均獲隨訪,隨訪時間 27~40 個月,平均 33.6 個月。兩組各 1 例術后發生脛后靜脈血栓形成,予以抗凝保守治療后血栓消失;對照組 1 例術后 1 個月發生膝關節反復腫脹,予消腫、康復理療后好轉。兩組均無關節感染及假體松動等嚴重并發癥發生。兩組患者術后膝關節功能均明顯改善。其中,兩組 HSS 評分隨時間延長逐漸升高(P<0.05);術后 1、2 年導航組 HSS 評分以及 2 年時膝關節 ROM 及 FJS-12 評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1及圖 2、3。兩組單側患者術后 7 d 計時起走測試及 SPPB 結果比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。術后 2 年,導航組計時起走測試較對照組縮短,差異有統計學意義(t=–2.226,P=0.029);SPPB 比較差異無統計學意義(t=0.429,P=0.669)。見表 2。

圖2

兩組術后 HSS 評分變化趨勢

Figure2.

Trends of HSS scores in the two roups after peration

圖2

兩組術后 HSS 評分變化趨勢

Figure2.

Trends of HSS scores in the two roups after peration

圖3

導航組患者,女,69 歲,右膝關節骨關節炎伴內翻畸形

圖3

導航組患者,女,69 歲,右膝關節骨關節炎伴內翻畸形

a. 術前患肢全長及膝關節正側位 X 線片;b. 術后 1 d 患肢全長 X 線片示下肢力線滿意;c. 術后 3 年膝關節正側位 X 線片;d. 術后 3 年站立位雙下肢外觀及仰臥位膝關節主動伸直、屈曲活動度

Figure3. A 69-year-old female patient with right knee osteoarthritis with varus deformity in navigation groupa. Preoperative X-ray films of full-length of affected lower limb and anteroposterior and lateral views; b. X-ray film of full-length of affected lower limb at 1 day after operation, showing satisfactory alignment; c. Anteroposterior and lateral X-ray films at 3 years after operation; d. The standing appearance of lower limbs and extension and flexion activity in supine position at 3 years after operation

2.2 影像學觀測結果

X 線片測量顯示,導航組 TKA 術后 1 d HKA 偏移小于對照組,差異有統計學意義(t=?7.392,P=0.000);其中導航組 50 膝(100%)HKA 偏移均≤3°,對照組 36 膝(72%)≤3°,差異有統計學意義(χ2=16.279,P=0.000)。導航組 mLDFA 偏移、mMPTA 偏移、sFCA 偏移、sTCA 偏移及 JLCA 均小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 3。影像學復查示隨訪期間假體無松動、脫位、骨溶解等相關并發癥發生。

3 討論

研究表明,計算機導航輔助系統在 TKA 下肢力線重建精準度和可重復性方面優勢顯著[6, 13-14]。本研究導航組術后力線偏移程度亦優于對照組,并且力線重建均在安全范圍內;在脛骨平臺與股骨髁假體植入的冠狀面及矢狀面位置方面也得到了類似結果,進一步證實了計算機導航系統在 TKA 力線重建和假體植入操作方面的優勢。我們認為上述優勢首先得益于計算機導航輔助系統的注冊精確度。該系統機械軸的測量是基于實際髖、膝關節運動所測得的關節運動中心,而傳統術式是基于術者經驗與解剖標記。此外,術中計算機導航輔助系統能實時反饋力線、截骨量及關節間隙等,術者可參考這些信息完成關鍵的截骨和間隙平衡操作;脛骨平臺與股骨遠端截骨后可借助傳統力線桿進行雙重驗證,進一步保證了截骨和力線的準確度。而傳統 TKA 術中髓內、髓外定位更依賴于術者經驗,截骨量及假體位置等難以達到精準量化,并且無法前瞻性預測截骨后間隙情況,因此影響了假體植入的精準度。本研究對照組 28% 患者術后 HKA 偏移超過 3°,但基本控制在可以接受范圍(±5°),未出現因力線不良導致的早期并發癥,遠期療效仍待進一步隨訪。

TKA 下肢力線一直是國內外關節外科領域的研究熱點。目前,大多數學者贊同置換術中將中立位冠狀面力線(即 HKA 180°)定為目標力線[15]。但有研究結果顯示中立位力線并不能改善 TKA 遠期療效,如 Vanlommel 等[16]報道對于合并膝內翻患者,與 TKA 術中矯正至中立位力線相比,術后殘留輕度內翻能獲得更好療效。除了機械軸力線,有學者選用解剖軸力線或運動軸力線,以及基于機械軸和運動軸力線衍生而來的調整機械軸力線以及有限運動軸力線等[17]。考慮到術后機械軸力線內翻或外翻可能帶來的負重失衡相關并發癥[18-19],我們將目標冠狀面力線均設定為機械軸 0°,同時設定±3° 為目標范圍、±5° 為可接受安全范圍,以期將力線偏移所致的間隙失衡以及假體失效風險降至最低。

TKA 術后臨床療效評價主要包括疼痛、關節失穩、僵硬等方面[20]。TKA 術后恢復良好關節功能的關鍵是獲得維持人工關節平衡的屈伸和內外側間隙、合適的軟組織張力[21]。本研究采用的基于紅外線原理的 OrthoPilot 導航系統允許術者以間隙平衡理念完成 TKA 操作,術后隨訪顯示導航組 HSS 評分、膝關節 ROM 及 FJS-12 評分均高于對照組,其中 FJS-12 評分結果基本接近美國民眾總體分值[22]。由于計算機導航輔助系統在關節置換術中應用時間尚短,有關假體遠期生存率的報道較少。根據澳大利亞國家關節置換登記系統的 9 年翻修率隨訪結果,65 歲以下患者中計算機導航輔助 TKA 術后因松動導致的翻修風險明顯低于傳統 TKA[23]。這可能是由于年輕患者活動量更大,從而放大了下肢力線對假體生存率的影響。但也有研究表明計算機導航輔助手術不能延長膝關節假體使用壽命[24]。

OrthoPilot 導航系統也存在一些局限性。例如,作為基于紅外信號的大設備導航,術中注冊步驟需要額外時間;需采用 2 枚螺釘固定兩組反射球組件,也對脛骨、股骨髓腔造成影響,存在伴發的螺釘松動或醫源性骨折風險[25];術者不能完全依賴導航,計算機導航輔助系統設計定位只作參考,不能取代術者決定和操作。此外,OrthoPilot 導航系統只適用于初次 TKA,不能用于翻修術中。在開展 OrthoPilot 導航 TKA 過程中,我們體會在應用早期有一定學習曲線,掌握技術后手術時間縮短。雖然注冊、規劃等導航特有的術中步驟會增加額外時間,但可幫助術者減少截骨后調整,甚至重復截骨的次數和時間。此外,OrthoPilot 導航系統具備截屏保存關鍵頁面的功能,能自動生成手術報告,有利于收集分析病例資料和總結手術經驗。

綜上述,計算機導航輔助 TKA 的早期療效良好,后續我們將進一步積累病例,延長隨訪時間,觀察遠期療效。

作者貢獻:孫厚義、徐耀增、李榮群負責研究設計、實施與文章撰寫;鄭愷、張韋成、李寧參與數據收集整理及統計分析;周軍、張連方對文章知識性內容作批評性審閱并指導修改。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

機構倫理問題:研究方案經蘇州大學附屬第一醫院醫學倫理委員會批準[(2019)倫審批第 020 號]。