引用本文: 吳市春, 徐偉華, 林文祥, 李洪瀚. 關節鏡下縫線橋技術與常規雙隧道縫線技術治療后交叉韌帶止點撕脫骨折的早期療效比較. 中國修復重建外科雜志, 2021, 35(7): 829-835. doi: 10.7507/1002-1892.202102080 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

后交叉韌帶(posterior cruciate ligament,PCL)止點撕脫骨折在膝關節急性損傷中的發生率為 3%~4.5%,由于其特殊解剖結構,骨折塊移位后,軟組織容易嵌入骨折間隙而引起骨折塊復位困難,易發生骨折不愈合或延遲愈合,導致 PCL 張力改變、膝關節不穩定,最終發生骨關節炎[1]。目前主張對于明顯移位的 PCL 止點撕脫骨折(Meyers &McKeever Ⅱ~Ⅳ型),應積極手術治療,使骨折解剖復位,并進行堅強內固定,從而恢復 PCL 張力,糾正膝關節旋轉和后向不穩定[2]。近年來,關節鏡下手術治療 PCL 止點撕脫骨折取得了令人滿意的結果[3-4]。

空心螺釘及高強度縫線是治療 PCL 止點撕脫骨折最常用的內固定材料。但空心螺釘固定易導致骨折塊碎裂,尤其是較小的骨折塊,且需二次手術取出內固定物[5];縫線固定容易出現骨折塊復位欠佳,且需額外建立脛骨隧道,增加了手術創傷和手術時間[6]。因此有必要對現有內固定技術進行改良。雙排錨釘縫線橋技術既往常用于肩袖損傷、肱骨大結節撕脫骨折等疾病的關節鏡下治療,取得了滿意療效,然而將其應用于 PCL 止點撕脫骨折的關節鏡下手術,國內外文獻報道甚少。最近研究表明[7],雙排錨釘縫線橋技術抗拉強度大、固定牢固,能使骨折塊與骨折床良好接觸,避免關節液滲入,促進骨折愈合。以往常用的關節鏡雙后內手術入路由于植釘角度較大,常導致植釘困難;而本研究采用極后高位入路植釘,可解決上述問題。2013 年 6 月—2018 年 12 月,我們采用前瞻性隨機對照試驗對 PCL 止點撕脫骨折患者行關節鏡下手術,分別采用縫線橋技術(應用極后高位入路和常規后內入路)及常規雙隧道縫線技術,通過比較兩種術式臨床療效,探討關節鏡下縫線橋技術治療 PCL 止點撕脫骨折的有效性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 新鮮 PCL 止點撕脫骨折;② 根據 CT 檢查結果,骨折 Meyers & McKeever 分型為Ⅱ~Ⅳ型,骨折移位>5 mm。排除標準:① 合并內外側副韌帶Ⅱ~Ⅲ度損傷;② 合并前交叉韌帶斷裂需行韌帶重建;③ Kellgren-Lawrance 分級≥2 級的骨關節炎。2013 年 6 月—2018 年 12 月,共 62 例患者符合選擇標準納入研究,按隨機數字表法隨機分為試驗組(關節鏡下縫線橋技術,應用極后高位入路和常規后內入路)和對照組(關節鏡下常規雙隧道縫線技術),每組 31 例。

1.2 一般資料

試驗組:男 21 例,女 10 例;年齡 20~55 歲,平均 33.6 歲。左膝 18 例,右膝 13 例。致傷原因:運動傷 23 例,交通事故傷 8 例。受傷至手術時間 8~20 d,平均 14.4 d。Meyers & McKeever 分型:Ⅱ型 8 例,Ⅲ型 18 例,Ⅳ型 5 例。膝關節骨關節炎 Kellgren-Lawrence 分級:0 級 16 例,1 級 15 例。

對照組:男 19 例,女 12 例;年齡 21~51 歲,平均 31.9 歲。左膝 17 例,右膝 14 例。致傷原因:運動傷 25 例,交通事故傷 6 例。受傷至手術時間 6~19 d,平均 13.9 d。Meyers & McKeever 分型:Ⅱ型 6 例,Ⅲ型 19 例,Ⅳ型 6 例。膝關節骨關節炎 Kellgren-Lawrence 分級:0 級 17 例,1 級 14 例。

兩組患者主要臨床表現為膝關節疼痛、腫脹、屈伸活動受限,其中 11 例(試驗組 6 例、對照組 5 例)合并關節絞鎖癥狀。術前所有患者后抽屜試驗均為Ⅲ度陽性。兩組患者性別、年齡、受傷側別、致傷原因、受傷至手術時間、Meyers & McKeever 分型、Kellgren-Lawrence 分級及術前膝關節活動度、雙側膝關節后向松弛度差異、國際膝關節文獻委員會(IKDC)評分、Lysholm 評分等一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表 1、2。

)

Table1.

Comparison of IKDC score and Lysholm score between two groups before and after operation (n=31,

)

Table1.

Comparison of IKDC score and Lysholm score between two groups before and after operation (n=31,  )

)

)

Table2.

Comparison of knee range of motion and difference of posterior relaxation of bilateral knees between two groups before and after operation (n=31,

)

Table2.

Comparison of knee range of motion and difference of posterior relaxation of bilateral knees between two groups before and after operation (n=31,  )

)

1.3 手術方法

患者于腰椎椎管內麻醉后取平臥位,采用標準前外及前內入路,探查 PCL 張力及是否存在實質部斷裂;探查及處理關節內合并傷,對于半月板撕裂者(試驗組 6 例、對照組 5 例),均行半月板白區部分切除及紅區縫合術。

對照組:關節鏡經股骨內側髁外側壁與 PCL 間隙進入后內關節囊,制備標準后內入路,更換 70° 關節鏡,刨刀進入后關節囊清理骨折床,注意保護 PCL 連續性良好的纖維,試行復位。應用 PCL 重建脛骨隧道定位器建立雙脛骨隧道,外口位于關節線遠端 35~45 mm、脛骨結節內側 15~20 mm,雙隧道外口間需留有約 2 cm 骨橋,隧道內口位于 PCL 脛骨止點印記的內、外側。應用 2 根 6 號 Orthocord 縫線于靠近 PCL 脛骨止點位置“8”字交叉縫合,將 4 條尾線分別從雙脛骨隧道引出,復位骨折塊后,于隧道外口打結縫線。復位、打結時應將膝關節屈曲 90°,并由助手行前抽屜試驗使脛骨前移,以期減少 PCL 張力,利于骨折塊復位。縫合切口,卡盤支具固定患膝于伸直位。

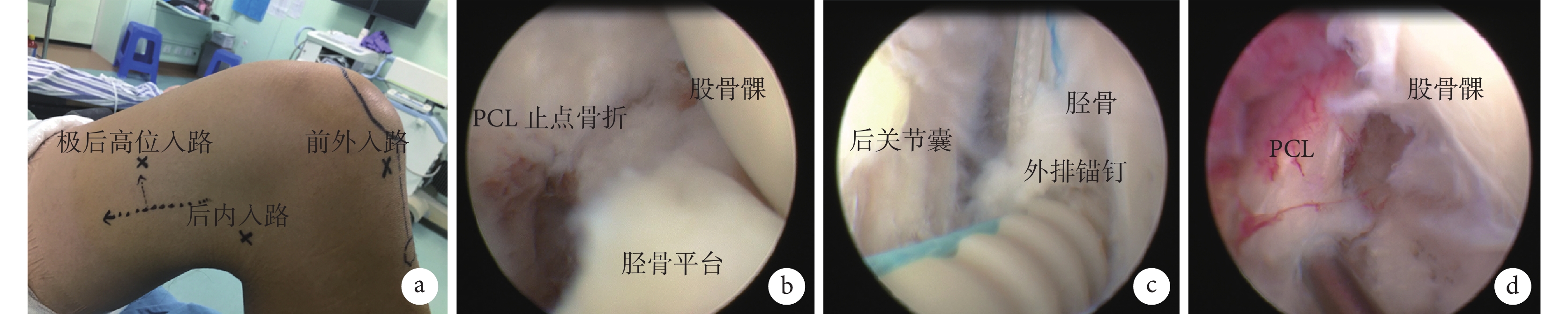

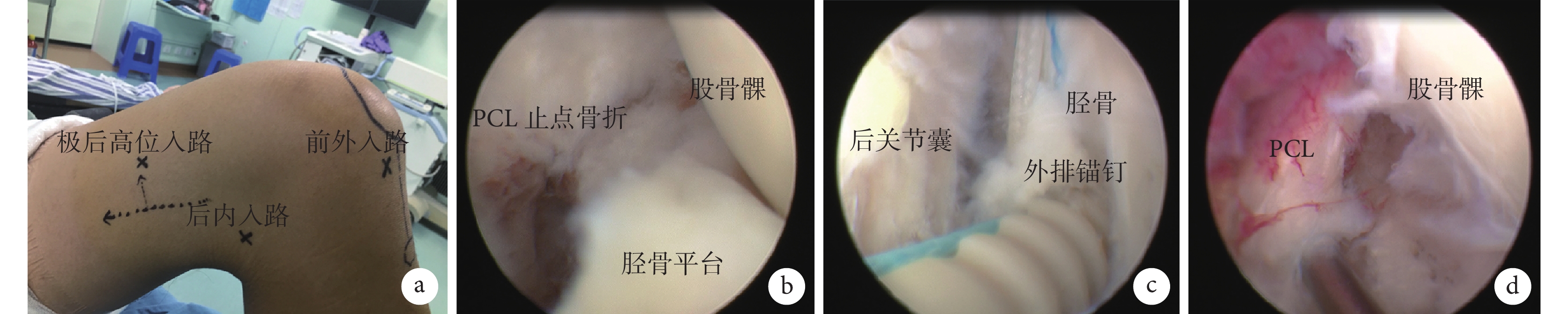

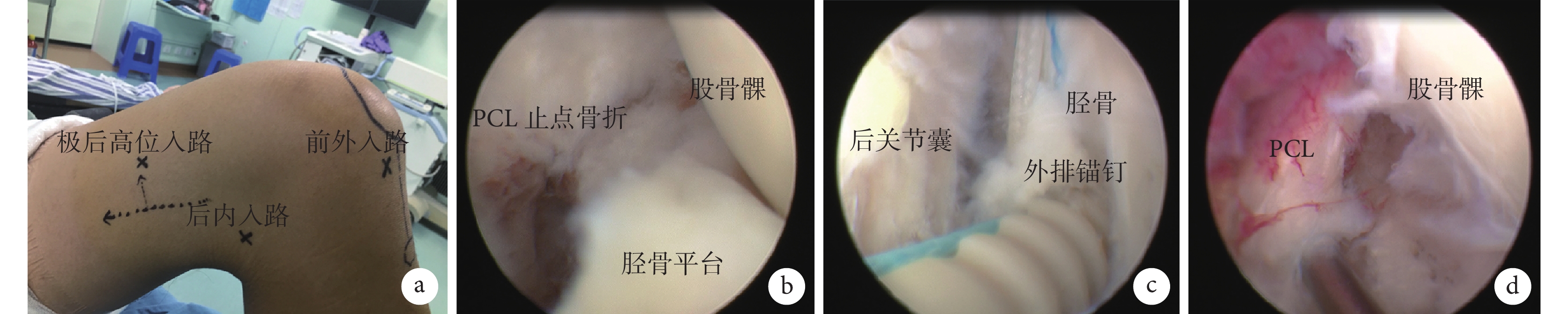

試驗組:① 關節鏡經股骨內側髁外側壁與 PCL 之間的間隙進入后內關節囊,制備標準后內入路,利用交換棒將 30° 關節鏡轉入后關節囊,制備極后高位入路(圖 1a),位于標準后內入路向近端 5~6 cm、向前 3~4 cm 處。先用長針頭定位(不超過后縱隔),將刨刀置入后關節囊后清理骨折床(圖 1b),注意保護 PCL 連續性良好的纖維,試行復位。② 經極后高位入路,在骨折床 12 點處植入 1 枚內排錨釘(聚醚醚酮材料;Smith & Nephew 公司,美國),植釘方向與脛骨關節面的夾角約為向前下 30°。將錨釘的 4 條尾線分別從靠近 PCL 纖維脛骨止點的位置穿出。將錨釘中間的 2 條尾線采用 SMC 結打結,將 PCL 止點撕脫骨折塊的上部壓在骨床內,旁邊的 2 條尾線不打結,復位骨折塊;在骨折床的正下方 6 點位置(距離骨折床 0.5~1.0 cm)擰入 1 枚外排錨釘(聚醚醚酮材料;Smith & Nephew 公司,美國),將內排錨釘的 4 條尾線呈“傘狀”將 PCL 止點撕脫骨折塊固定于骨折床中(圖 1c);復位固定時應屈膝 90°,并由助手行前抽屜試驗使脛骨前移,以期減少 PCL 張力,利于骨折塊復位固定。仔細檢查 PCL 止點撕脫骨折塊穩定性(圖 1d),縫合切口,術后卡盤支具固定患膝于伸直位。關節鏡下操作示意圖見圖 2。

圖1

試驗組術中操作

圖1

試驗組術中操作

a. 建立膝關節標準前內、前外、后內及極后高位入路;b. 清理 PCL 止點撕脫骨折斷端;c. 應用雙排錨釘縫線橋技術固定骨折塊;d. 檢查 PCL 止點撕脫骨折塊的穩定性

Figure1. Intraoperative operation diagram in the trial groupa. Established standard anteromedial, anterolateral, posteromedial, and extreme posterior high approaches of knee joint; b. Cleaned the avulsion fracture end of PCL insertion; c. Fixed the fracture block with double-row anchor and suture bridge technique; d. Checked the stability of avulsion fracture block of PCL insertion

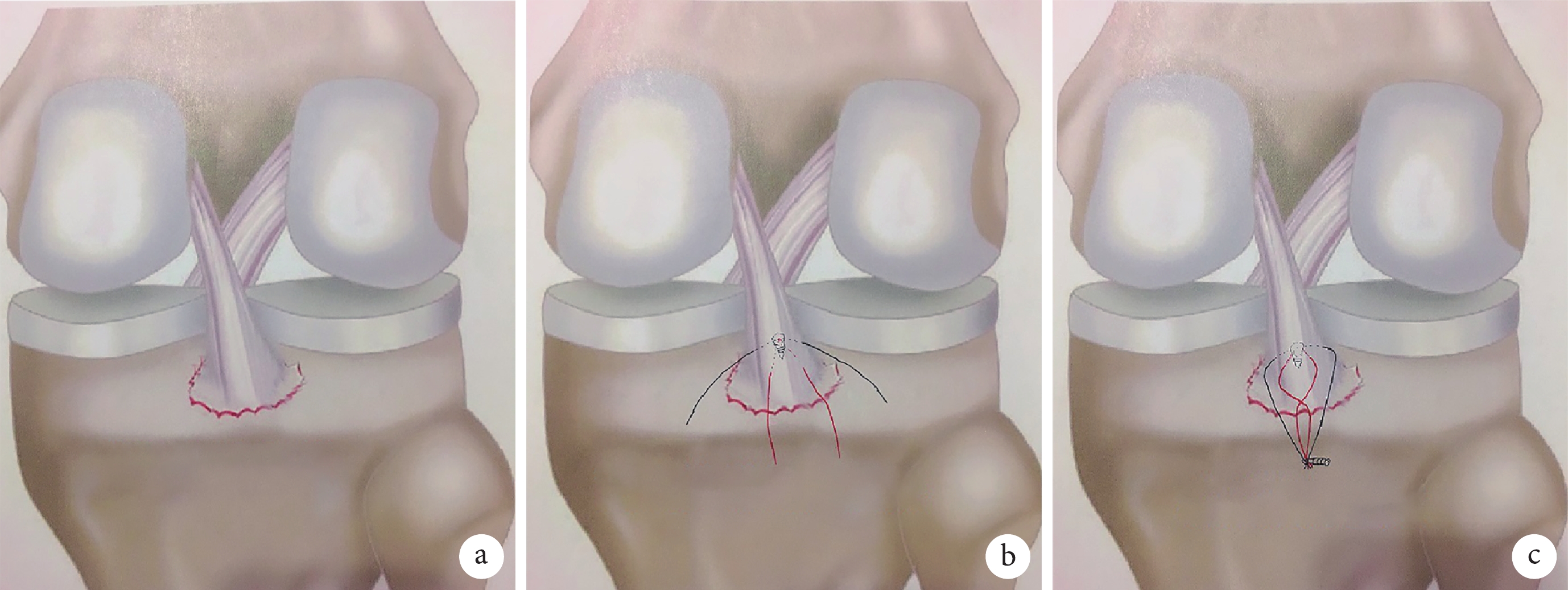

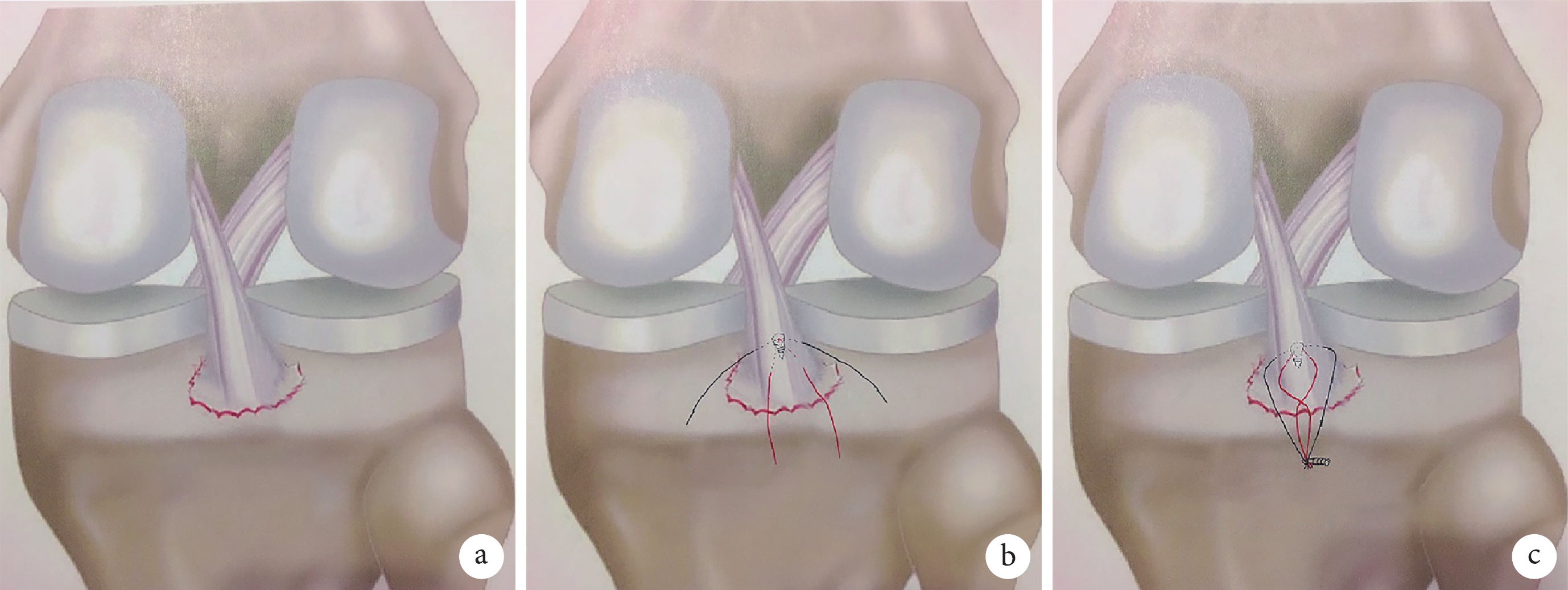

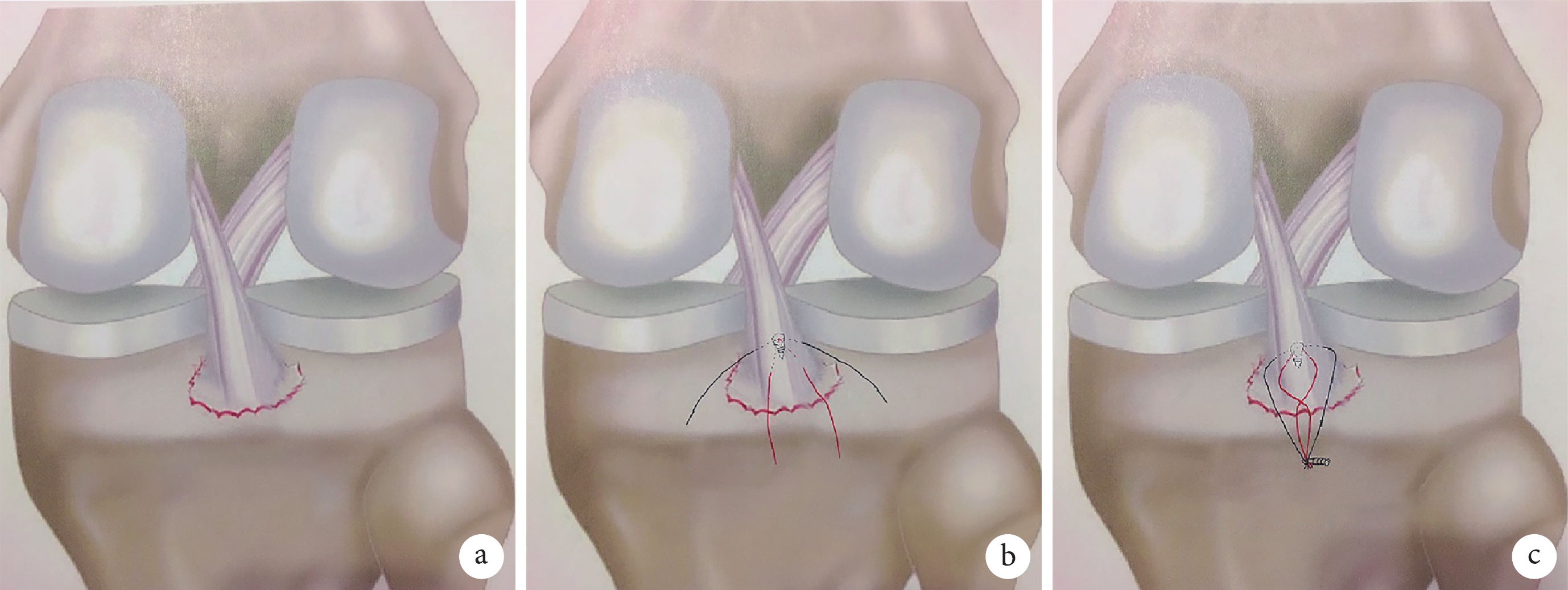

圖2

關節鏡下操作示意圖

圖2

關節鏡下操作示意圖

a. PCL 止點撕脫骨折;b. 植入內排錨釘并過線;c. 應用外排錨釘縫線橋技術固定骨折塊

Figure2. Schematic diagram under the arthroscopya. Avulsion fracture of PCL insertion; b. The inner row anchor was inserted and crossed the line; c. Fixed the fracture block with outer row anchor and suture bridge technique

1.4 術后處理及療效評價指標

兩組術后處理方法基本相同。術后繼續應用卡盤支具固定患膝于伸直位,并于小腿上段后側墊一軟枕以避免脛骨后沉。術后前 2 周鼓勵患者進行踝泵訓練、直腿抬高訓練、股四頭肌等長收縮,第 3 周開始進行膝關節屈伸訓練(范圍為 0°~90°),第 6 周開始可在卡盤支具保護下部分負重行走,并增加膝關節屈伸范圍(0°~120°),第 8 周去除卡盤支具完全負重行走,逐漸增加運動強度。6 個月后可恢復體力勞動,參加競技性體育運動。

記錄并比較兩組患者手術時間,術前及術后 3、12 個月 IKDC 評分、Lysholm 評分、膝關節活動度,并采用 KT-2000 測量(屈膝 90°,30 磅)雙側膝關節后向松弛度差異,其中雙側膝關節后向松弛度差異分為 3 個等級[2]:<5 mm、6~10 mm 和>10 mm。

1.5 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組內各時間點間比較采用重復測量方差分析,兩兩比較采用 LSD 檢驗,兩組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;計數資料比較采用 χ2 檢驗。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

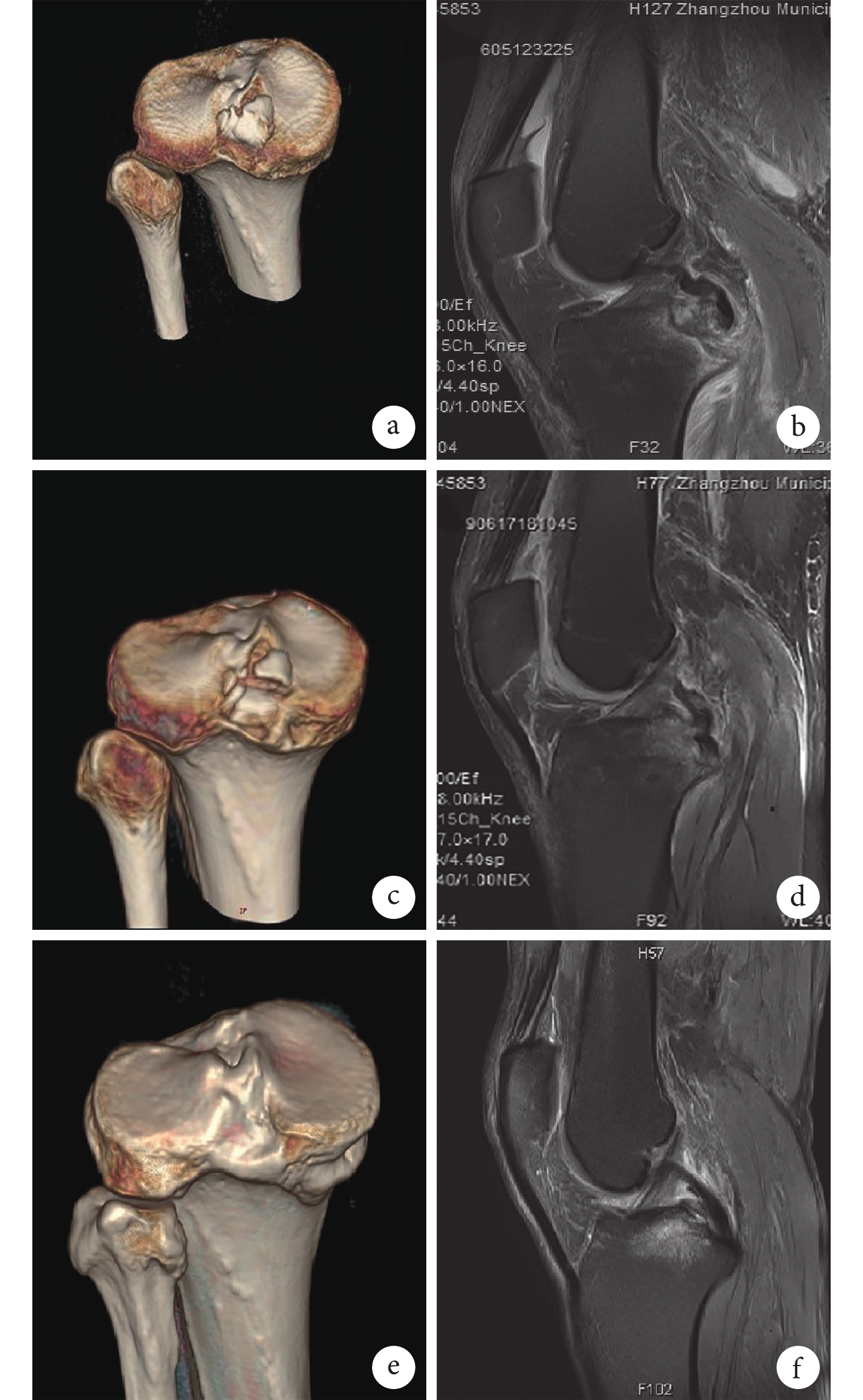

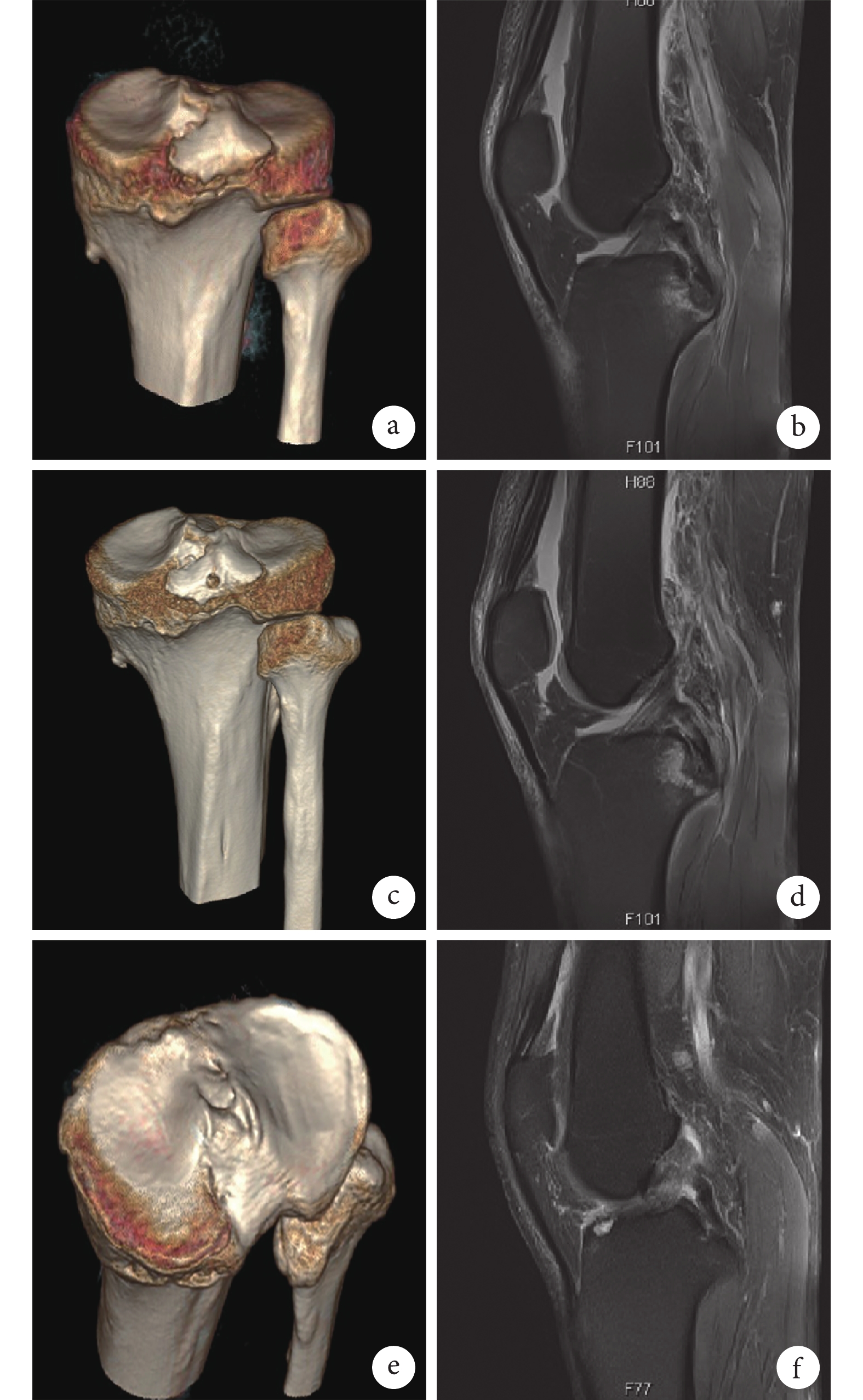

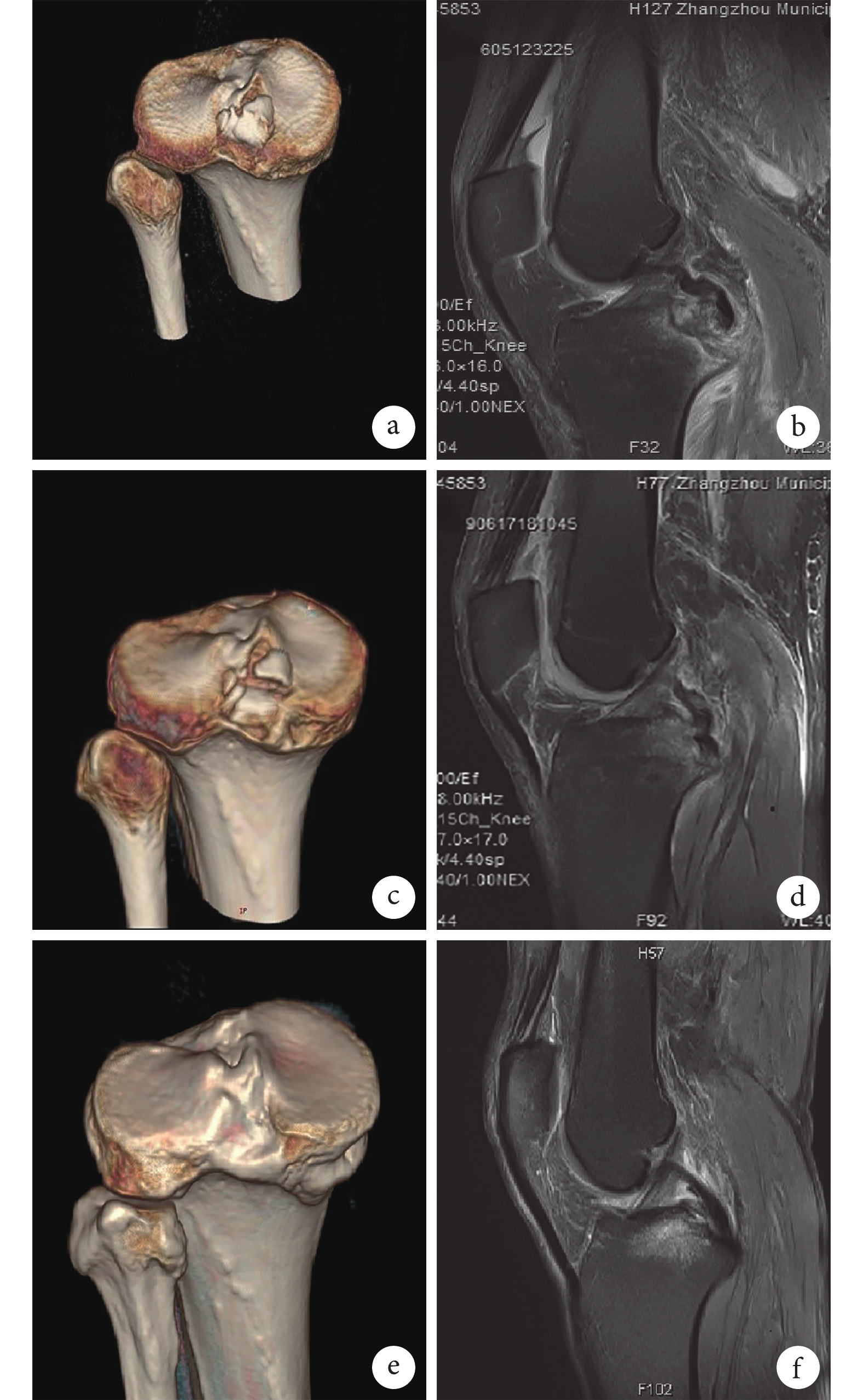

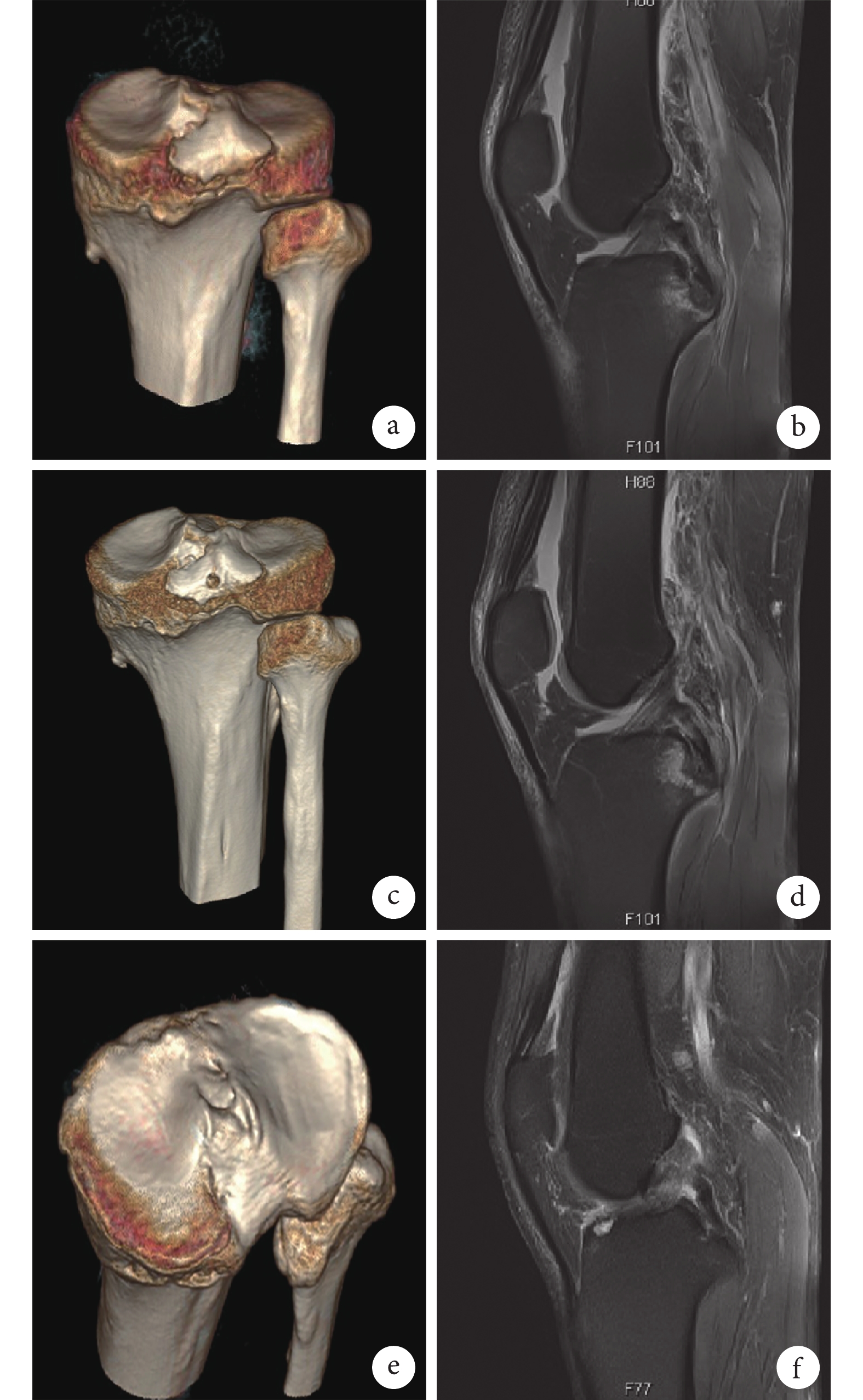

兩組手術過程均順利,試驗組和對照組手術時間分別為(61.81±6.83)min 和(80.42±4.22)min,比較差異有統計學意義(t=12.911,P=0.000)。術后切口均Ⅰ期愈合,無切口感染等術后早期相關并發癥發生。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間 13~18 個月,平均 14.6 個月。術后 3 個月兩組骨折均臨床愈合。無膝關節疼痛、活動受限等并發癥發生。術后 3、12 個月,兩組患者 IKDC 評分、Lysholm 評分、膝關節活動度和雙側膝關節后向松弛度差異均較術前明顯改善,術后 12 個月較術后 3 個月進一步改善,差異均有統計學意義(P<0.05);術后各時間點試驗組上述指標以及雙側膝關節后向松弛度差異分級均顯著優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1~3,圖 3、4。

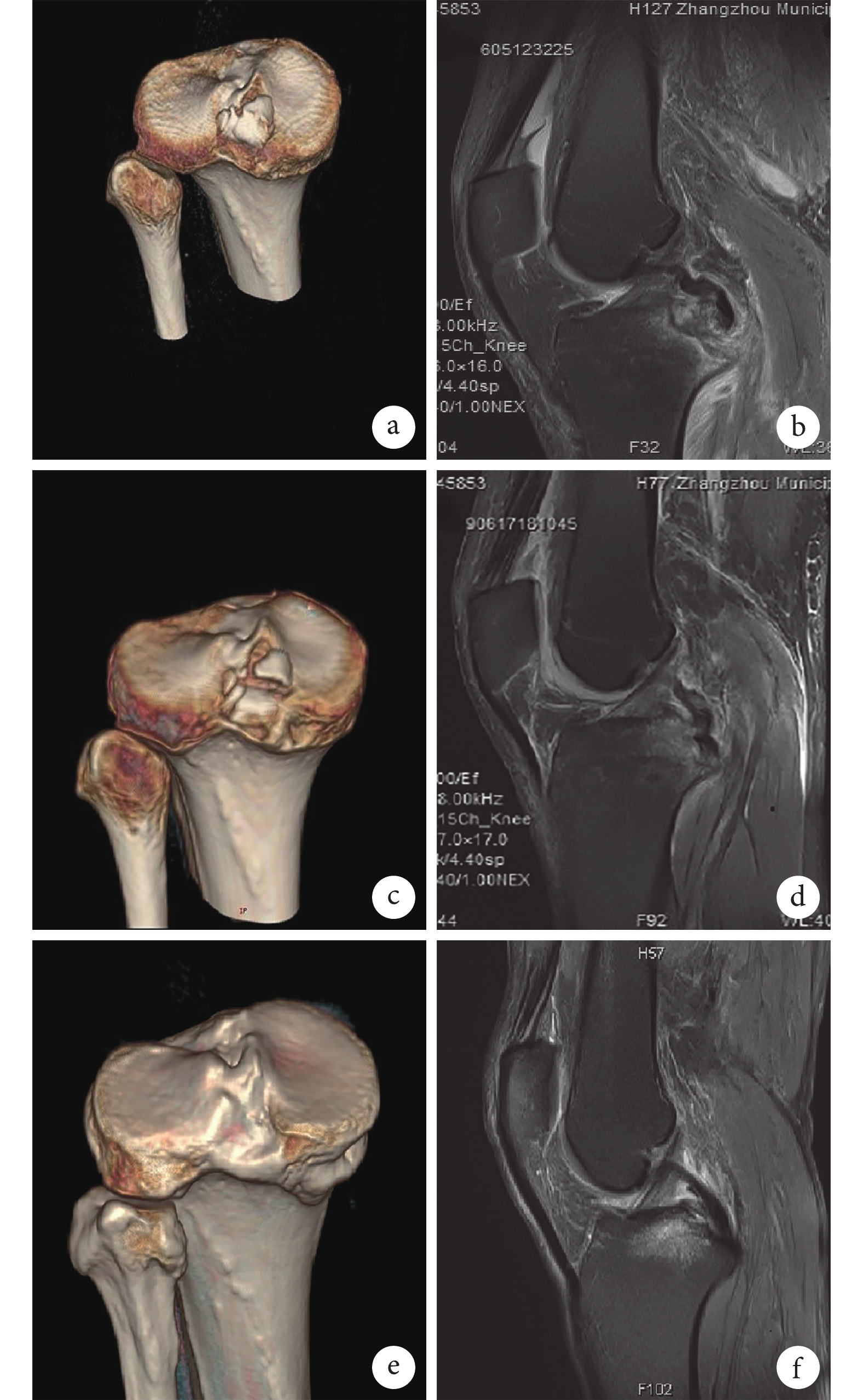

圖3

試驗組患者,男,39 歲,運動傷致左側 PCL 止點撕脫骨折

圖3

試驗組患者,男,39 歲,運動傷致左側 PCL 止點撕脫骨折

a. 術前 CT;b. 術前 MRI;c. 術后 1 周 CT;d. 術后 1 周 MRI;e. 術后 3 個月 CT;f. 術后 12 個月 MRI

Figure3. A 39-year-old male patient with left PCL insertion avulsion fracture caused by sports injury in the trial groupa. Preoperative CT; b. Preoperative MRI; c. CT at 1 week after operation; d. MRI at 1 week after operation; e. CT at 3 months after operation; f. MRI at 12 months after operation

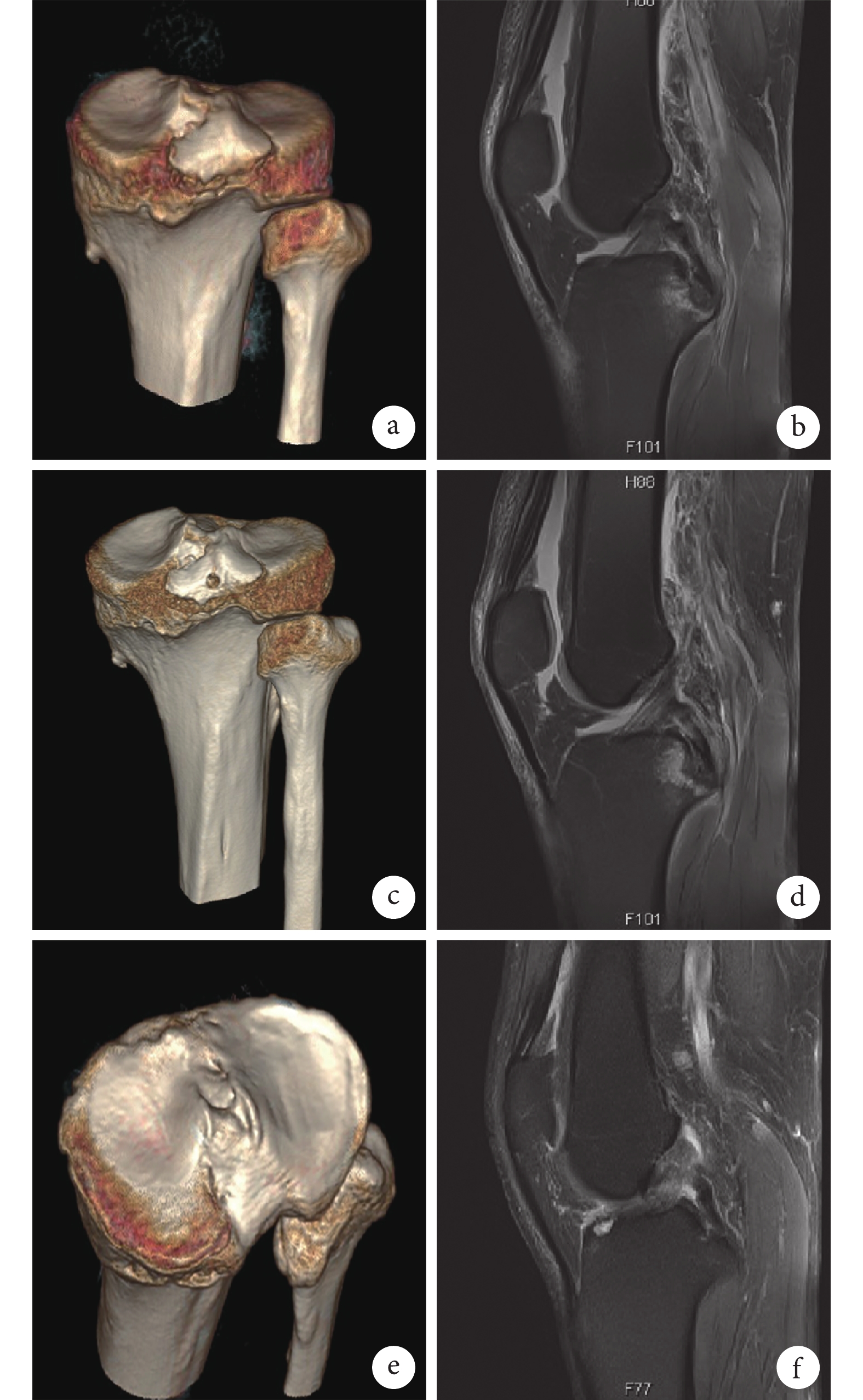

圖4

對照組患者,男,28 歲,運動傷致右側 PCL 止點撕脫骨折

圖4

對照組患者,男,28 歲,運動傷致右側 PCL 止點撕脫骨折

a. 術前 CT;b. 術前 MRI;c. 術后 1 周 CT;d. 術后 1 周 MRI;e. 術后 3 個月 CT;f. 術后 12 個月 MRI

Figure4. A 28-year-old male patient with right PCL insertion avulsion fracture caused by sports injury in the control groupa. Preoperative CT; b. Preoperative MRI; c. CT at 1 week after operation; d. MRI at 1 week after operation; e. CT at 3 months after operation; f. MRI at 12 months after operation

3 討論

PCL 止點撕脫骨折的手術方法主要分為傳統開放手術和關節鏡手術,前者對軟組織損傷較大,術中暴露骨折塊較困難,容易發生神經血管損傷。近年來,PCL 止點撕脫骨折的關節鏡下治療成為運動醫學領域的熱點之一[3-4]。相對于傳統開放手術,關節鏡手術具有以下優點:① 能同時探查和處理膝關節合并傷;② 視野清晰,避免損傷腘窩部重要血管、神經等結構;③ 對軟組織損傷小,無需切開后關節囊,能有效保護關節內環境,利于術后功能康復。

近年研究表明,空心螺釘及高強度縫線固定 PCL 止點撕脫骨折的生物力學效果無顯著差異[8]。縫線固定具有以下優點:① 屬于彈性固定,符合生物力學原理,能促進骨折愈合[9];② 無需二次手術取出內固定物,避免植入物排斥反應;③ 骨折塊大小均可應用,對于骨折塊較小或粉碎性骨折者更具優勢。因此目前縫線固定應用較為廣泛。本研究中,對照組應用 2 根 6 號 Orthocord 縫線于靠近 PCL 脛骨止點的位置“8”字交叉縫合,將 4 條尾線分別從雙脛骨隧道引出,于隧道外口打結固定,無需額外固定材料,減輕了患者經濟負擔。患者術后 3、12 個月 IKDC 評分、Lysholm 評分、膝關節活動度和雙側膝關節后向松弛度差異均較術前明顯改善(P<0.05),且術后 3 個月骨折均臨床愈合,表明常規雙隧道縫線技術治療 PCL 止點撕脫骨折能夠顯著改善膝關節功能和穩定性,與文獻報道[6]結果一致。但縫線固定也存在以下缺點:① 需額外建立脛骨隧道,增加手術創傷和手術時間;② 易發生骨折塊復位欠佳;③ 縫線固定需在 PCL 實質部靠近骨折塊的上方進行打結,縫線與脛骨之間產生“Killer turn(殺傷角)”,而且縫線需通過脛骨隧道在脛骨前方打結,出現類似“雨刷效應”和“蹦極效應”,這些因素均容易導致骨折愈合不良[10]。因此有必要對現有固定技術進行改良,以期能選用一種既能方便操作、減少手術時間,又能達到骨折端良好復位、堅強固定的方法。

雙排錨釘縫線橋技術既往常用于肩袖損傷、肱骨大結節撕脫骨折等疾病的治療,它具有以下優點:① 使骨折塊與骨折床良好接觸,避免關節液滲入,促進骨折愈合[11]。通過外排縫線對骨折塊起到加壓作用,縫線交叉穿過韌帶,對骨折塊產生均勻壓力,避免了發生骨折塊破碎[12]。② 縫線橋技術中縫線覆蓋范圍較傳統縫線技術廣,且錨釘尾線能提供約 50 磅的抗拉強度,遠強于傳統縫線,對骨折塊固定牢靠。Li 等[13]采用 4 種不同固定方法固定前交叉韌帶止點撕脫骨折,進行生物力學研究,發現在 100 N 負荷下膝關節循環活動 500 個周期,雙排錨釘縫線橋組的移位程度明顯小于傳統縫線組、螺釘組、縫線套扎組。Ezechieli 等[14]認為堅強的內固定能夠明顯降低術后 PCL 殘余松弛發生率,并允許術后膝關節早期進行屈伸功能鍛煉,從而促進膝關節功能恢復。本研究發現,試驗組手術時間明顯短于對照組,說明雙排錨釘縫線橋技術較常規雙隧道縫線技術操作更加方便快捷,且無需額外建立脛骨隧道。術后 3、12 個月試驗組 IKDC 評分、Lysholm 評分、膝關節活動度和雙側膝關節后向松弛度差異均顯著優于對照組,說明雙排錨釘縫線橋技術比常規雙隧道縫線技術能獲得更堅強的內固定、更好的骨折床接觸,PCL 張力恢復更佳,且能更好地糾正膝關節旋轉和后向不穩定。但關節鏡下雙排錨釘縫線橋技術也存在以下不足:① 內排錨釘的 4 條尾線需均勻穿過 PCL 近骨折處,植入外排錨釘時需用探鉤協助復位骨折塊,并反復確認骨折已解剖復位。② 對于骨折塊較大者,鏡下操作視野明顯變小,植釘及過線空間小,操作難度大。因此,我們建議對于骨折塊>3 cm 的患者應避免使用該技術。

PCL 止點撕脫骨折關節鏡下復位固定手術時,常采用標準后內、后外側入路或雙內側入路,然而由于植釘方向與脛骨平面的角度較大,常導致操作困難[7]。我們的經驗是:① 建立極后高位入路可使植釘方向更合理,使內排錨釘與脛骨關節面成 30° 角向前下方擰入,外排錨釘接近垂直于脛骨骨面擰入。建立極后高位入路時要避免損傷腘窩的重要神經血管。股動靜脈、股神經及其分支沿大腿內側下 1/3 區域的收肌管走行,由前內轉向中后部。而該入路位于標準后內入路向近端 5~6 cm、向前 3~4 cm 處,進針點無重要神經血管。為了避免損傷股動靜脈、股神經及其分支,需先用 1 mm 導針定位并用血管鉗鈍性分離,一定不能跨越后縱隔,而且應盡量屈曲膝關節。因解剖研究發現[15],當屈膝 90° 時,股動靜脈、股神經及其分支距離后關節囊較遠,操作相對安全,然而當屈膝超過 90° 時,后關節囊的操作空間明顯減小,又難于完成手術,所以應盡量在屈膝 90° 時進行手術。② 需充分顯露視野,應用刨刀時,刨刀頭帶齒的一面一定要朝向前方,特別是在處理后縱隔滑膜時需特別小心,防止損傷腘窩部重要神經血管;需注意保護板股韌帶及 PCL 纖維,防止骨折愈合后殘余后向松弛[16-17]。③ 復位固定時應將膝關節屈曲 90°,并由助手行前抽屜試驗使脛骨前移,以減少 PCL 張力,利于骨折塊復位固定。④ 術后 4 周內患者平臥時建議在小腿上段后側墊一軟枕,以避免脛骨后沉,導致 PCL 殘余后向松弛。

綜上述,相對常規雙隧道縫線技術,關節鏡下縫線橋技術治療 PCL 止點撕脫骨折,操作簡便,固定牢靠,更能顯著改善膝關節功能和穩定性,早期療效滿意。

作者貢獻:吳市春負責課題設計及實施、數據收集整理及統計分析、文章撰寫;徐偉華負責數據收集整理;林文祥、李洪瀚負責指導課題設計及實施,并對文章的知識性內容作批評性審閱。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經福建醫科大學附屬漳州市醫院倫理委員會批準(漳醫倫 20130210 號)。患者均簽署知情同意書。

后交叉韌帶(posterior cruciate ligament,PCL)止點撕脫骨折在膝關節急性損傷中的發生率為 3%~4.5%,由于其特殊解剖結構,骨折塊移位后,軟組織容易嵌入骨折間隙而引起骨折塊復位困難,易發生骨折不愈合或延遲愈合,導致 PCL 張力改變、膝關節不穩定,最終發生骨關節炎[1]。目前主張對于明顯移位的 PCL 止點撕脫骨折(Meyers &McKeever Ⅱ~Ⅳ型),應積極手術治療,使骨折解剖復位,并進行堅強內固定,從而恢復 PCL 張力,糾正膝關節旋轉和后向不穩定[2]。近年來,關節鏡下手術治療 PCL 止點撕脫骨折取得了令人滿意的結果[3-4]。

空心螺釘及高強度縫線是治療 PCL 止點撕脫骨折最常用的內固定材料。但空心螺釘固定易導致骨折塊碎裂,尤其是較小的骨折塊,且需二次手術取出內固定物[5];縫線固定容易出現骨折塊復位欠佳,且需額外建立脛骨隧道,增加了手術創傷和手術時間[6]。因此有必要對現有內固定技術進行改良。雙排錨釘縫線橋技術既往常用于肩袖損傷、肱骨大結節撕脫骨折等疾病的關節鏡下治療,取得了滿意療效,然而將其應用于 PCL 止點撕脫骨折的關節鏡下手術,國內外文獻報道甚少。最近研究表明[7],雙排錨釘縫線橋技術抗拉強度大、固定牢固,能使骨折塊與骨折床良好接觸,避免關節液滲入,促進骨折愈合。以往常用的關節鏡雙后內手術入路由于植釘角度較大,常導致植釘困難;而本研究采用極后高位入路植釘,可解決上述問題。2013 年 6 月—2018 年 12 月,我們采用前瞻性隨機對照試驗對 PCL 止點撕脫骨折患者行關節鏡下手術,分別采用縫線橋技術(應用極后高位入路和常規后內入路)及常規雙隧道縫線技術,通過比較兩種術式臨床療效,探討關節鏡下縫線橋技術治療 PCL 止點撕脫骨折的有效性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 新鮮 PCL 止點撕脫骨折;② 根據 CT 檢查結果,骨折 Meyers & McKeever 分型為Ⅱ~Ⅳ型,骨折移位>5 mm。排除標準:① 合并內外側副韌帶Ⅱ~Ⅲ度損傷;② 合并前交叉韌帶斷裂需行韌帶重建;③ Kellgren-Lawrance 分級≥2 級的骨關節炎。2013 年 6 月—2018 年 12 月,共 62 例患者符合選擇標準納入研究,按隨機數字表法隨機分為試驗組(關節鏡下縫線橋技術,應用極后高位入路和常規后內入路)和對照組(關節鏡下常規雙隧道縫線技術),每組 31 例。

1.2 一般資料

試驗組:男 21 例,女 10 例;年齡 20~55 歲,平均 33.6 歲。左膝 18 例,右膝 13 例。致傷原因:運動傷 23 例,交通事故傷 8 例。受傷至手術時間 8~20 d,平均 14.4 d。Meyers & McKeever 分型:Ⅱ型 8 例,Ⅲ型 18 例,Ⅳ型 5 例。膝關節骨關節炎 Kellgren-Lawrence 分級:0 級 16 例,1 級 15 例。

對照組:男 19 例,女 12 例;年齡 21~51 歲,平均 31.9 歲。左膝 17 例,右膝 14 例。致傷原因:運動傷 25 例,交通事故傷 6 例。受傷至手術時間 6~19 d,平均 13.9 d。Meyers & McKeever 分型:Ⅱ型 6 例,Ⅲ型 19 例,Ⅳ型 6 例。膝關節骨關節炎 Kellgren-Lawrence 分級:0 級 17 例,1 級 14 例。

兩組患者主要臨床表現為膝關節疼痛、腫脹、屈伸活動受限,其中 11 例(試驗組 6 例、對照組 5 例)合并關節絞鎖癥狀。術前所有患者后抽屜試驗均為Ⅲ度陽性。兩組患者性別、年齡、受傷側別、致傷原因、受傷至手術時間、Meyers & McKeever 分型、Kellgren-Lawrence 分級及術前膝關節活動度、雙側膝關節后向松弛度差異、國際膝關節文獻委員會(IKDC)評分、Lysholm 評分等一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表 1、2。

)

Table1.

Comparison of IKDC score and Lysholm score between two groups before and after operation (n=31,

)

Table1.

Comparison of IKDC score and Lysholm score between two groups before and after operation (n=31,  )

)

)

Table2.

Comparison of knee range of motion and difference of posterior relaxation of bilateral knees between two groups before and after operation (n=31,

)

Table2.

Comparison of knee range of motion and difference of posterior relaxation of bilateral knees between two groups before and after operation (n=31,  )

)

1.3 手術方法

患者于腰椎椎管內麻醉后取平臥位,采用標準前外及前內入路,探查 PCL 張力及是否存在實質部斷裂;探查及處理關節內合并傷,對于半月板撕裂者(試驗組 6 例、對照組 5 例),均行半月板白區部分切除及紅區縫合術。

對照組:關節鏡經股骨內側髁外側壁與 PCL 間隙進入后內關節囊,制備標準后內入路,更換 70° 關節鏡,刨刀進入后關節囊清理骨折床,注意保護 PCL 連續性良好的纖維,試行復位。應用 PCL 重建脛骨隧道定位器建立雙脛骨隧道,外口位于關節線遠端 35~45 mm、脛骨結節內側 15~20 mm,雙隧道外口間需留有約 2 cm 骨橋,隧道內口位于 PCL 脛骨止點印記的內、外側。應用 2 根 6 號 Orthocord 縫線于靠近 PCL 脛骨止點位置“8”字交叉縫合,將 4 條尾線分別從雙脛骨隧道引出,復位骨折塊后,于隧道外口打結縫線。復位、打結時應將膝關節屈曲 90°,并由助手行前抽屜試驗使脛骨前移,以期減少 PCL 張力,利于骨折塊復位。縫合切口,卡盤支具固定患膝于伸直位。

試驗組:① 關節鏡經股骨內側髁外側壁與 PCL 之間的間隙進入后內關節囊,制備標準后內入路,利用交換棒將 30° 關節鏡轉入后關節囊,制備極后高位入路(圖 1a),位于標準后內入路向近端 5~6 cm、向前 3~4 cm 處。先用長針頭定位(不超過后縱隔),將刨刀置入后關節囊后清理骨折床(圖 1b),注意保護 PCL 連續性良好的纖維,試行復位。② 經極后高位入路,在骨折床 12 點處植入 1 枚內排錨釘(聚醚醚酮材料;Smith & Nephew 公司,美國),植釘方向與脛骨關節面的夾角約為向前下 30°。將錨釘的 4 條尾線分別從靠近 PCL 纖維脛骨止點的位置穿出。將錨釘中間的 2 條尾線采用 SMC 結打結,將 PCL 止點撕脫骨折塊的上部壓在骨床內,旁邊的 2 條尾線不打結,復位骨折塊;在骨折床的正下方 6 點位置(距離骨折床 0.5~1.0 cm)擰入 1 枚外排錨釘(聚醚醚酮材料;Smith & Nephew 公司,美國),將內排錨釘的 4 條尾線呈“傘狀”將 PCL 止點撕脫骨折塊固定于骨折床中(圖 1c);復位固定時應屈膝 90°,并由助手行前抽屜試驗使脛骨前移,以期減少 PCL 張力,利于骨折塊復位固定。仔細檢查 PCL 止點撕脫骨折塊穩定性(圖 1d),縫合切口,術后卡盤支具固定患膝于伸直位。關節鏡下操作示意圖見圖 2。

圖1

試驗組術中操作

圖1

試驗組術中操作

a. 建立膝關節標準前內、前外、后內及極后高位入路;b. 清理 PCL 止點撕脫骨折斷端;c. 應用雙排錨釘縫線橋技術固定骨折塊;d. 檢查 PCL 止點撕脫骨折塊的穩定性

Figure1. Intraoperative operation diagram in the trial groupa. Established standard anteromedial, anterolateral, posteromedial, and extreme posterior high approaches of knee joint; b. Cleaned the avulsion fracture end of PCL insertion; c. Fixed the fracture block with double-row anchor and suture bridge technique; d. Checked the stability of avulsion fracture block of PCL insertion

圖2

關節鏡下操作示意圖

圖2

關節鏡下操作示意圖

a. PCL 止點撕脫骨折;b. 植入內排錨釘并過線;c. 應用外排錨釘縫線橋技術固定骨折塊

Figure2. Schematic diagram under the arthroscopya. Avulsion fracture of PCL insertion; b. The inner row anchor was inserted and crossed the line; c. Fixed the fracture block with outer row anchor and suture bridge technique

1.4 術后處理及療效評價指標

兩組術后處理方法基本相同。術后繼續應用卡盤支具固定患膝于伸直位,并于小腿上段后側墊一軟枕以避免脛骨后沉。術后前 2 周鼓勵患者進行踝泵訓練、直腿抬高訓練、股四頭肌等長收縮,第 3 周開始進行膝關節屈伸訓練(范圍為 0°~90°),第 6 周開始可在卡盤支具保護下部分負重行走,并增加膝關節屈伸范圍(0°~120°),第 8 周去除卡盤支具完全負重行走,逐漸增加運動強度。6 個月后可恢復體力勞動,參加競技性體育運動。

記錄并比較兩組患者手術時間,術前及術后 3、12 個月 IKDC 評分、Lysholm 評分、膝關節活動度,并采用 KT-2000 測量(屈膝 90°,30 磅)雙側膝關節后向松弛度差異,其中雙側膝關節后向松弛度差異分為 3 個等級[2]:<5 mm、6~10 mm 和>10 mm。

1.5 統計學方法

采用 SPSS22.0 統計軟件進行分析。計量資料以均數±標準差表示,組內各時間點間比較采用重復測量方差分析,兩兩比較采用 LSD 檢驗,兩組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;計數資料比較采用 χ2 檢驗。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

兩組手術過程均順利,試驗組和對照組手術時間分別為(61.81±6.83)min 和(80.42±4.22)min,比較差異有統計學意義(t=12.911,P=0.000)。術后切口均Ⅰ期愈合,無切口感染等術后早期相關并發癥發生。兩組患者均獲隨訪,隨訪時間 13~18 個月,平均 14.6 個月。術后 3 個月兩組骨折均臨床愈合。無膝關節疼痛、活動受限等并發癥發生。術后 3、12 個月,兩組患者 IKDC 評分、Lysholm 評分、膝關節活動度和雙側膝關節后向松弛度差異均較術前明顯改善,術后 12 個月較術后 3 個月進一步改善,差異均有統計學意義(P<0.05);術后各時間點試驗組上述指標以及雙側膝關節后向松弛度差異分級均顯著優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1~3,圖 3、4。

圖3

試驗組患者,男,39 歲,運動傷致左側 PCL 止點撕脫骨折

圖3

試驗組患者,男,39 歲,運動傷致左側 PCL 止點撕脫骨折

a. 術前 CT;b. 術前 MRI;c. 術后 1 周 CT;d. 術后 1 周 MRI;e. 術后 3 個月 CT;f. 術后 12 個月 MRI

Figure3. A 39-year-old male patient with left PCL insertion avulsion fracture caused by sports injury in the trial groupa. Preoperative CT; b. Preoperative MRI; c. CT at 1 week after operation; d. MRI at 1 week after operation; e. CT at 3 months after operation; f. MRI at 12 months after operation

圖4

對照組患者,男,28 歲,運動傷致右側 PCL 止點撕脫骨折

圖4

對照組患者,男,28 歲,運動傷致右側 PCL 止點撕脫骨折

a. 術前 CT;b. 術前 MRI;c. 術后 1 周 CT;d. 術后 1 周 MRI;e. 術后 3 個月 CT;f. 術后 12 個月 MRI

Figure4. A 28-year-old male patient with right PCL insertion avulsion fracture caused by sports injury in the control groupa. Preoperative CT; b. Preoperative MRI; c. CT at 1 week after operation; d. MRI at 1 week after operation; e. CT at 3 months after operation; f. MRI at 12 months after operation

3 討論

PCL 止點撕脫骨折的手術方法主要分為傳統開放手術和關節鏡手術,前者對軟組織損傷較大,術中暴露骨折塊較困難,容易發生神經血管損傷。近年來,PCL 止點撕脫骨折的關節鏡下治療成為運動醫學領域的熱點之一[3-4]。相對于傳統開放手術,關節鏡手術具有以下優點:① 能同時探查和處理膝關節合并傷;② 視野清晰,避免損傷腘窩部重要血管、神經等結構;③ 對軟組織損傷小,無需切開后關節囊,能有效保護關節內環境,利于術后功能康復。

近年研究表明,空心螺釘及高強度縫線固定 PCL 止點撕脫骨折的生物力學效果無顯著差異[8]。縫線固定具有以下優點:① 屬于彈性固定,符合生物力學原理,能促進骨折愈合[9];② 無需二次手術取出內固定物,避免植入物排斥反應;③ 骨折塊大小均可應用,對于骨折塊較小或粉碎性骨折者更具優勢。因此目前縫線固定應用較為廣泛。本研究中,對照組應用 2 根 6 號 Orthocord 縫線于靠近 PCL 脛骨止點的位置“8”字交叉縫合,將 4 條尾線分別從雙脛骨隧道引出,于隧道外口打結固定,無需額外固定材料,減輕了患者經濟負擔。患者術后 3、12 個月 IKDC 評分、Lysholm 評分、膝關節活動度和雙側膝關節后向松弛度差異均較術前明顯改善(P<0.05),且術后 3 個月骨折均臨床愈合,表明常規雙隧道縫線技術治療 PCL 止點撕脫骨折能夠顯著改善膝關節功能和穩定性,與文獻報道[6]結果一致。但縫線固定也存在以下缺點:① 需額外建立脛骨隧道,增加手術創傷和手術時間;② 易發生骨折塊復位欠佳;③ 縫線固定需在 PCL 實質部靠近骨折塊的上方進行打結,縫線與脛骨之間產生“Killer turn(殺傷角)”,而且縫線需通過脛骨隧道在脛骨前方打結,出現類似“雨刷效應”和“蹦極效應”,這些因素均容易導致骨折愈合不良[10]。因此有必要對現有固定技術進行改良,以期能選用一種既能方便操作、減少手術時間,又能達到骨折端良好復位、堅強固定的方法。

雙排錨釘縫線橋技術既往常用于肩袖損傷、肱骨大結節撕脫骨折等疾病的治療,它具有以下優點:① 使骨折塊與骨折床良好接觸,避免關節液滲入,促進骨折愈合[11]。通過外排縫線對骨折塊起到加壓作用,縫線交叉穿過韌帶,對骨折塊產生均勻壓力,避免了發生骨折塊破碎[12]。② 縫線橋技術中縫線覆蓋范圍較傳統縫線技術廣,且錨釘尾線能提供約 50 磅的抗拉強度,遠強于傳統縫線,對骨折塊固定牢靠。Li 等[13]采用 4 種不同固定方法固定前交叉韌帶止點撕脫骨折,進行生物力學研究,發現在 100 N 負荷下膝關節循環活動 500 個周期,雙排錨釘縫線橋組的移位程度明顯小于傳統縫線組、螺釘組、縫線套扎組。Ezechieli 等[14]認為堅強的內固定能夠明顯降低術后 PCL 殘余松弛發生率,并允許術后膝關節早期進行屈伸功能鍛煉,從而促進膝關節功能恢復。本研究發現,試驗組手術時間明顯短于對照組,說明雙排錨釘縫線橋技術較常規雙隧道縫線技術操作更加方便快捷,且無需額外建立脛骨隧道。術后 3、12 個月試驗組 IKDC 評分、Lysholm 評分、膝關節活動度和雙側膝關節后向松弛度差異均顯著優于對照組,說明雙排錨釘縫線橋技術比常規雙隧道縫線技術能獲得更堅強的內固定、更好的骨折床接觸,PCL 張力恢復更佳,且能更好地糾正膝關節旋轉和后向不穩定。但關節鏡下雙排錨釘縫線橋技術也存在以下不足:① 內排錨釘的 4 條尾線需均勻穿過 PCL 近骨折處,植入外排錨釘時需用探鉤協助復位骨折塊,并反復確認骨折已解剖復位。② 對于骨折塊較大者,鏡下操作視野明顯變小,植釘及過線空間小,操作難度大。因此,我們建議對于骨折塊>3 cm 的患者應避免使用該技術。

PCL 止點撕脫骨折關節鏡下復位固定手術時,常采用標準后內、后外側入路或雙內側入路,然而由于植釘方向與脛骨平面的角度較大,常導致操作困難[7]。我們的經驗是:① 建立極后高位入路可使植釘方向更合理,使內排錨釘與脛骨關節面成 30° 角向前下方擰入,外排錨釘接近垂直于脛骨骨面擰入。建立極后高位入路時要避免損傷腘窩的重要神經血管。股動靜脈、股神經及其分支沿大腿內側下 1/3 區域的收肌管走行,由前內轉向中后部。而該入路位于標準后內入路向近端 5~6 cm、向前 3~4 cm 處,進針點無重要神經血管。為了避免損傷股動靜脈、股神經及其分支,需先用 1 mm 導針定位并用血管鉗鈍性分離,一定不能跨越后縱隔,而且應盡量屈曲膝關節。因解剖研究發現[15],當屈膝 90° 時,股動靜脈、股神經及其分支距離后關節囊較遠,操作相對安全,然而當屈膝超過 90° 時,后關節囊的操作空間明顯減小,又難于完成手術,所以應盡量在屈膝 90° 時進行手術。② 需充分顯露視野,應用刨刀時,刨刀頭帶齒的一面一定要朝向前方,特別是在處理后縱隔滑膜時需特別小心,防止損傷腘窩部重要神經血管;需注意保護板股韌帶及 PCL 纖維,防止骨折愈合后殘余后向松弛[16-17]。③ 復位固定時應將膝關節屈曲 90°,并由助手行前抽屜試驗使脛骨前移,以減少 PCL 張力,利于骨折塊復位固定。④ 術后 4 周內患者平臥時建議在小腿上段后側墊一軟枕,以避免脛骨后沉,導致 PCL 殘余后向松弛。

綜上述,相對常規雙隧道縫線技術,關節鏡下縫線橋技術治療 PCL 止點撕脫骨折,操作簡便,固定牢靠,更能顯著改善膝關節功能和穩定性,早期療效滿意。

作者貢獻:吳市春負責課題設計及實施、數據收集整理及統計分析、文章撰寫;徐偉華負責數據收集整理;林文祥、李洪瀚負責指導課題設計及實施,并對文章的知識性內容作批評性審閱。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經福建醫科大學附屬漳州市醫院倫理委員會批準(漳醫倫 20130210 號)。患者均簽署知情同意書。