引用本文: 孫睿, 莊雷霆, 段茗一, 劉蕈萁, 張杭州. 脛骨界面螺釘結合骨隧道過線技術固定前交叉韌帶的生物力學研究. 中國修復重建外科雜志, 2021, 35(10): 1298-1302. doi: 10.7507/1002-1892.202104009 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

前交叉韌帶(anterior cruciate ligament,ACL)是維持膝關節穩定性的重要結構,斷裂后膝關節會失去正常穩定性并脛骨前移,可導致半月板及關節軟骨慢性損傷[1-3]。急性 ACL 損傷需及時行重建術,以恢復膝關節穩定性及韌帶功能,防止半月板及軟骨進一步損傷。重建術中移植物在骨隧道內固定的牢固程度對恢復膝關節穩定性及術后腱-骨愈合具有重要意義。

目前,ACL 重建術中移植物脛骨端主要應用界面螺釘固定,存在螺釘切割韌帶、螺釘傾斜角度偏差影響重建效果,以及單純界面螺釘固定后可能發生關節外移位的風險[4-6]。因此,在界面螺釘固定基礎上,如何保證肌腱固定效果是重要研究方向。有研究在界面螺釘固定肌腱前聯合使用釘鞘,通過增加內固定物直徑來獲得更牢固固定,或者在界面螺釘固定基礎上聯合使用螺釘栓樁固定[7-8]。但上述研究均是通過增加內固定物的方式提高固定強度,存在費用增加的問題。

骨隧道過線技術已廣泛用于無內固定物修復髕腱或股四頭肌腱斷裂[9-10],與傳統帶線錨釘相比生物力學效果相近,但費用較低。目前,界面螺釘結合骨隧道過線技術修復重建 ACL 報道較少,其生物力學特性仍有待研究。本研究采用豬脛骨標本,從剛度、極限負荷及位移三方面,比較單純界面螺釘以及界面螺釘結合骨隧道過線技術固定 ACL 的生物力學差異,為臨床 ACL 重建固定提供新思路。

1 材料與方法

1.1 實驗分組及模型制備

市售新鮮冷凍豬脛骨 20 個,隨機分為實驗組(界面螺釘結合骨隧道過線技術組)和對照組(界面螺釘組),每組 10 個,實驗前 4℃ 過夜解凍。

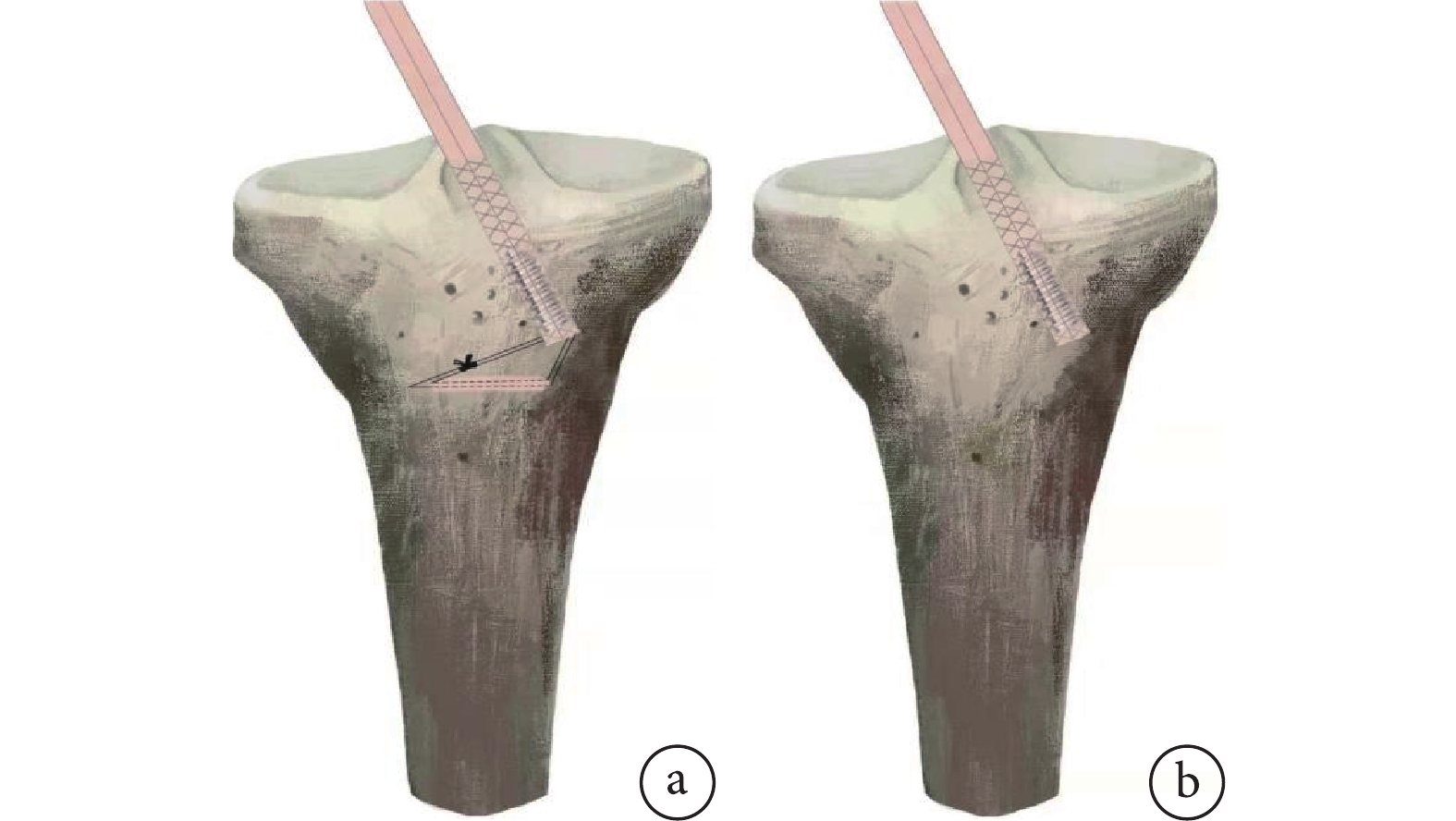

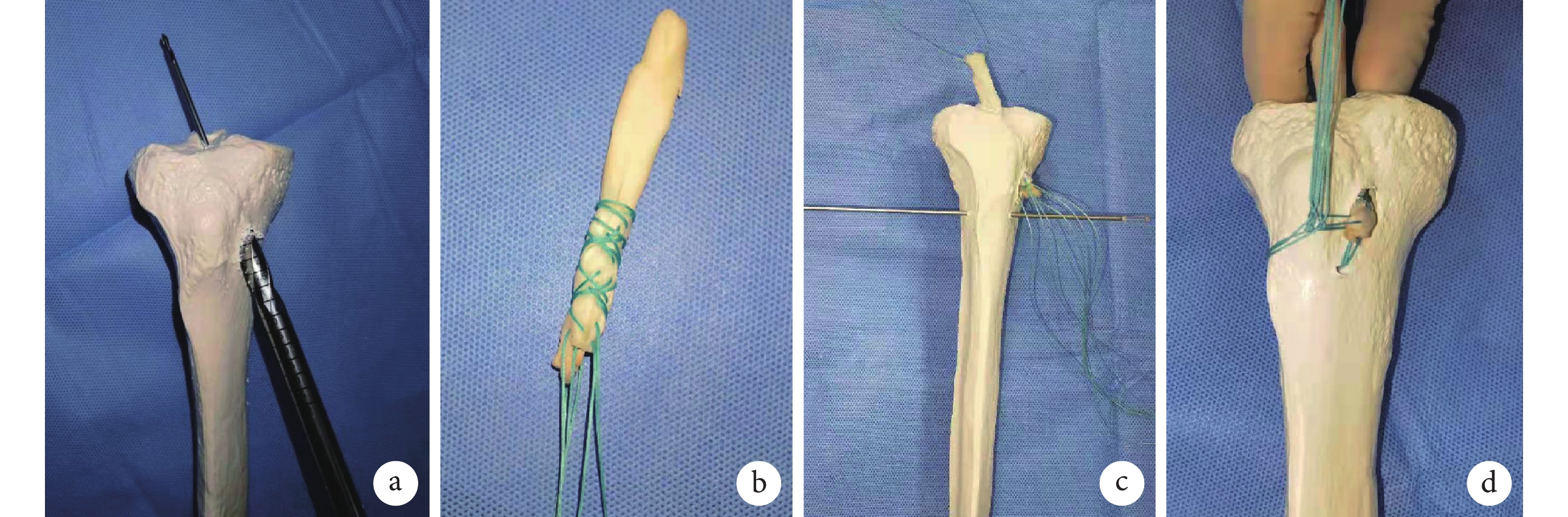

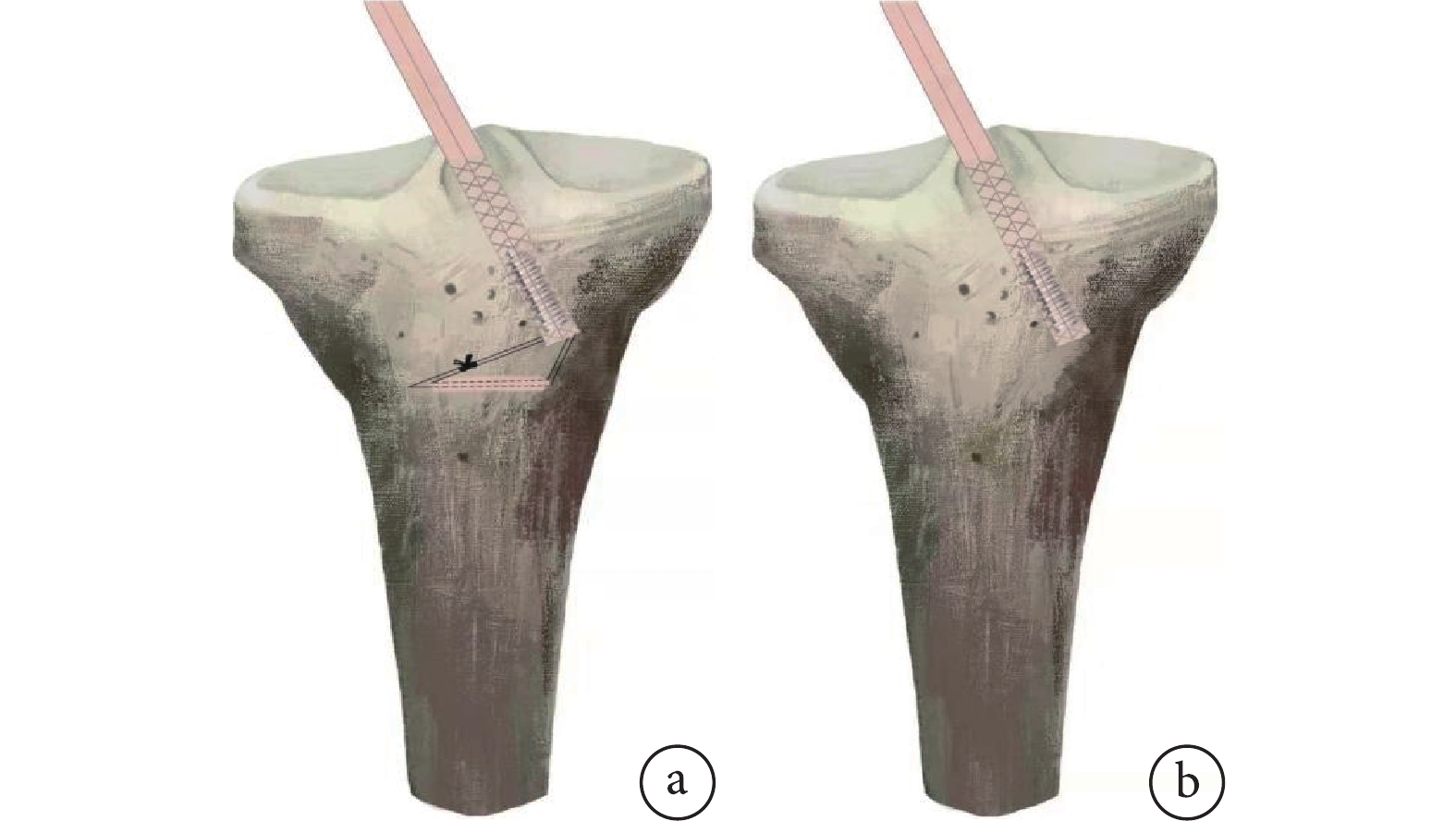

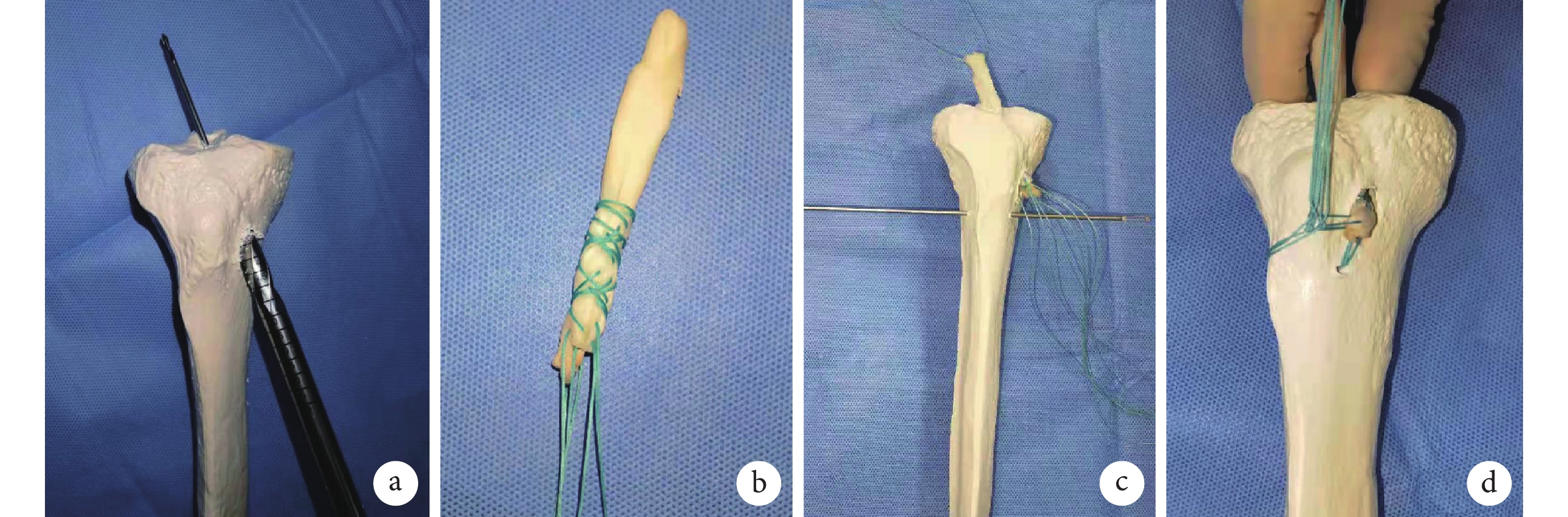

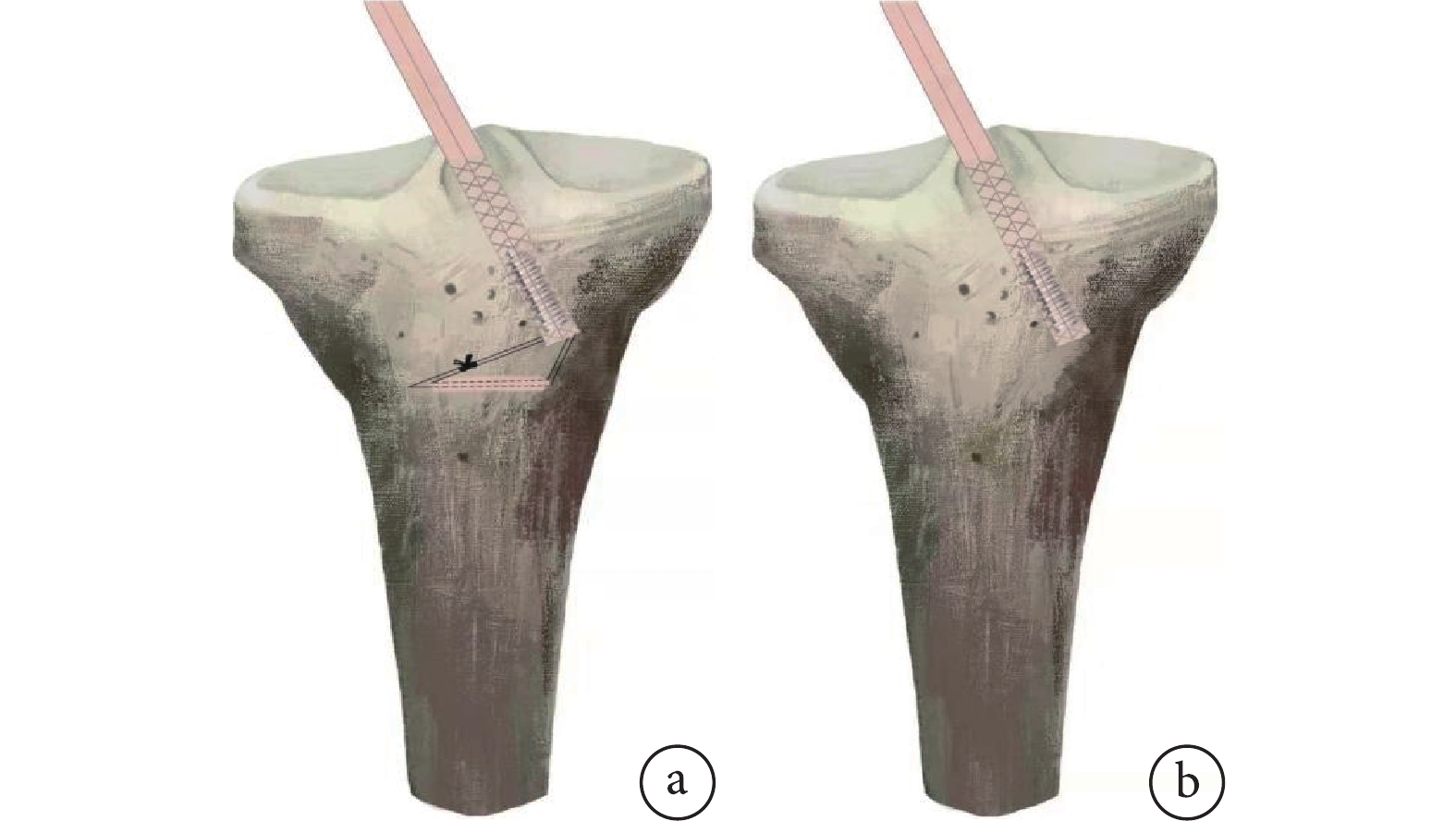

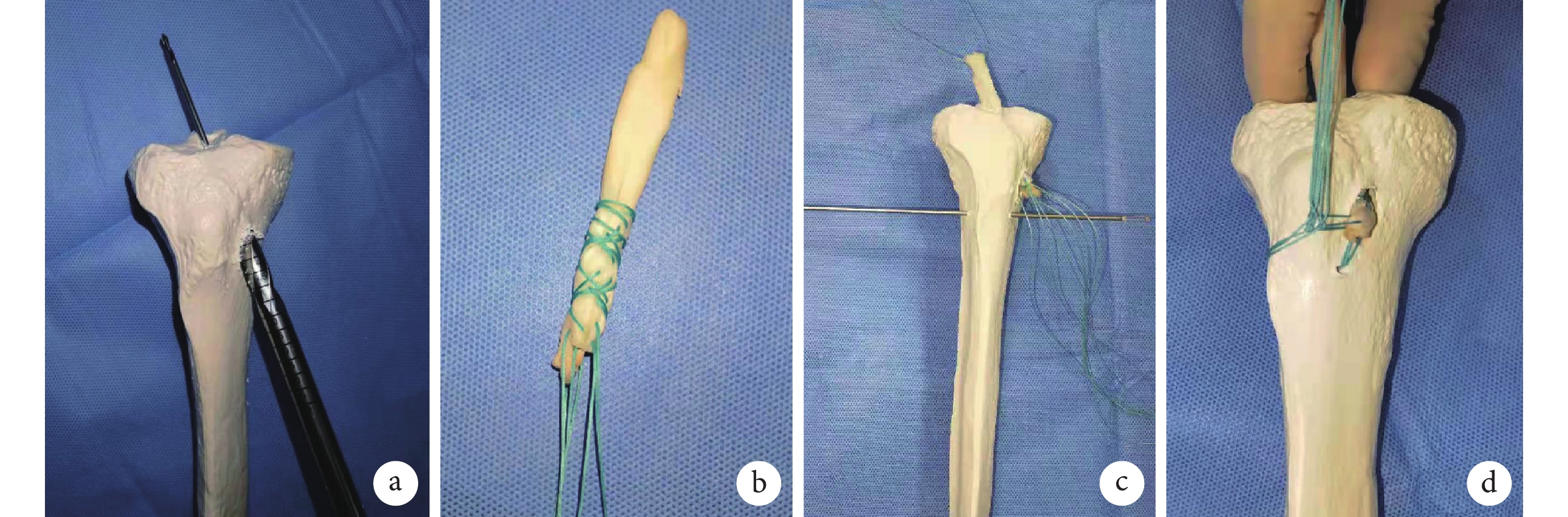

首先,剔除附著于脛骨的所有肌肉、韌帶及關節囊,在脛骨結節前內側鉆孔,制作直徑 8 mm、長 3~4 cm 的 ACL 脛骨隧道。將市售豬四肢肌腱折疊后,應用 2 號編織縫線(Smith&Nephew 公司,美國)編制成直徑 8 mm 的移植物,將其穿入脛骨隧道內。實驗組使用直徑 8 mm 界面螺釘(Smith&Nephew 公司,美國)固定后,在脛骨結節后方 2 cm 處應用畢氏針橫向鉆孔,將移植物末端編織牽引線穿過該橫向隧道,繞至脛骨結節前方,于脛骨結節外側打結固定;對照組僅使用直徑 8 mm 界面螺釘固定。見圖1、2。

圖1

兩組 ACL 固定示意圖

圖1

兩組 ACL 固定示意圖

a. 實驗組;b. 對照組

Figure1. Schematic diagram of ACL fixation in the two groupsa. Experimental group; b. Control group

圖2

實驗組模型制備步驟

圖2

實驗組模型制備步驟

a. 于脛骨結節前內側制備骨隧道;b. 利用肌腱及編織縫線制備移植物;c. 界面螺釘固定移植物脛骨端以及制備脛骨橫向隧道;d. 移植物末端編織牽引線縫合固定于脛骨結節外側

Figure2. Steps of model preparation in the experimental groupa. Bone tunnels were prepared in the anteromedial side of the tibial tuberosity; b. Graft tendon was prepared with tendon and braided sutures; c. Interfacial screw was used to fix the tibial end of the graft tendon and the transverse tibial tunnel was prepared; d. The braided sutures of the graft tendon was sutured and fixed to the lateral tibial tuberosity

1.2 生物力學檢測

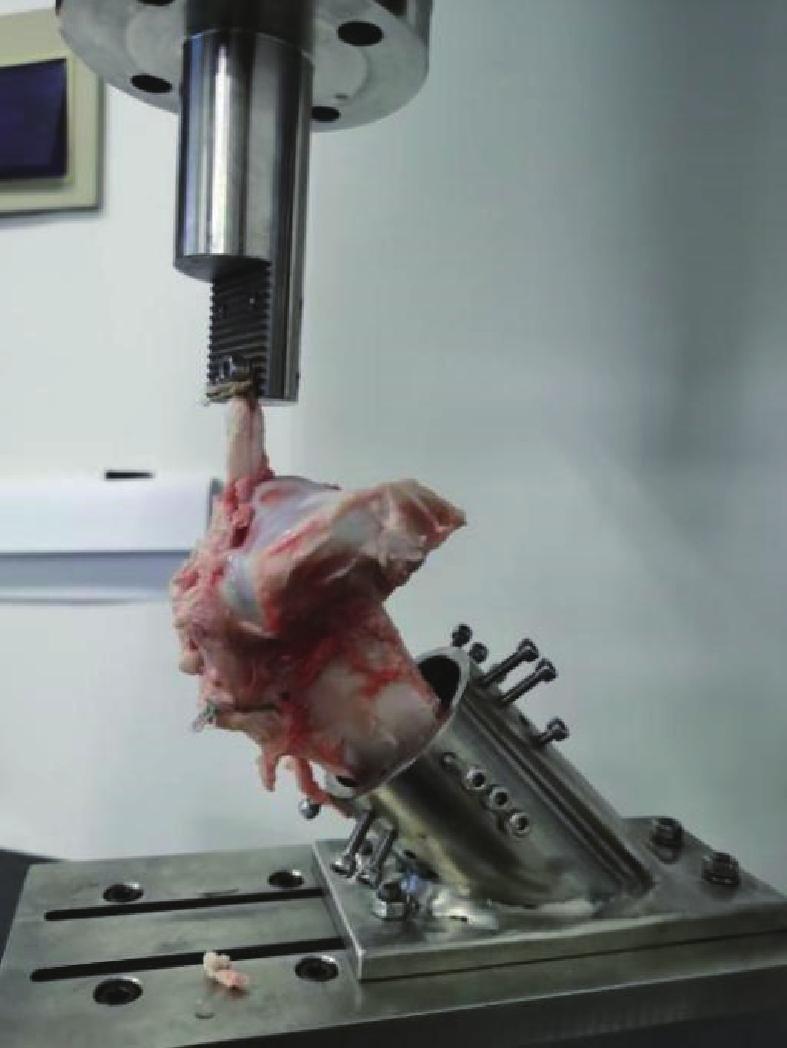

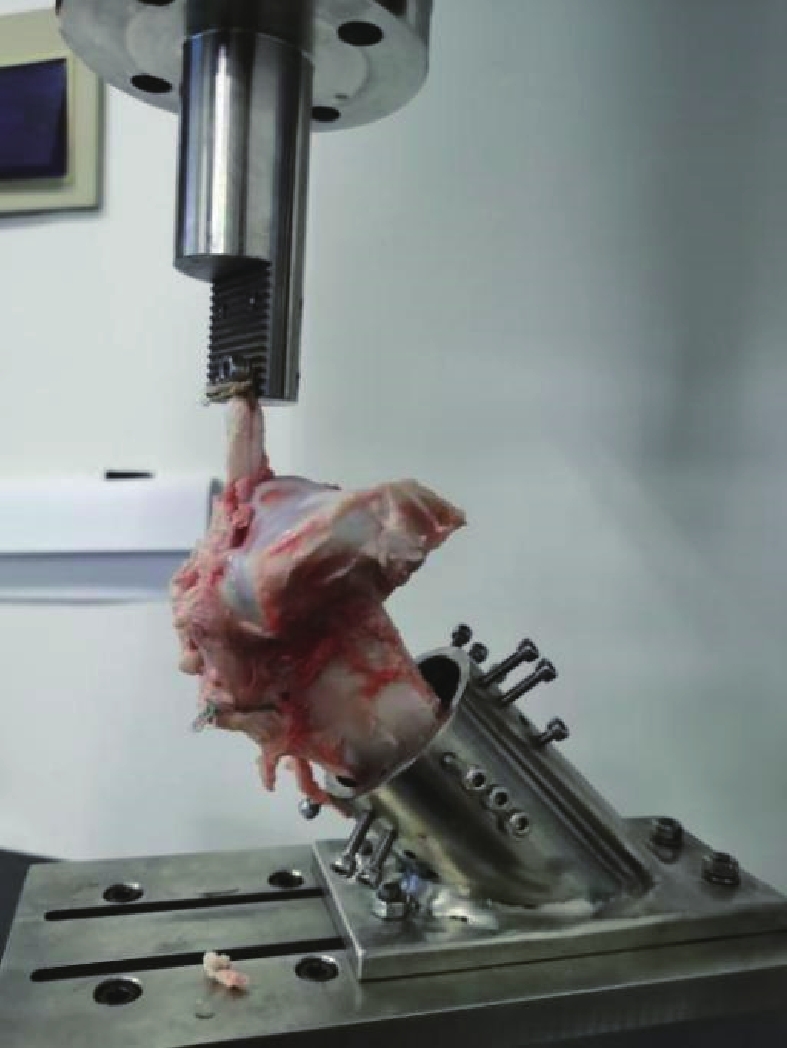

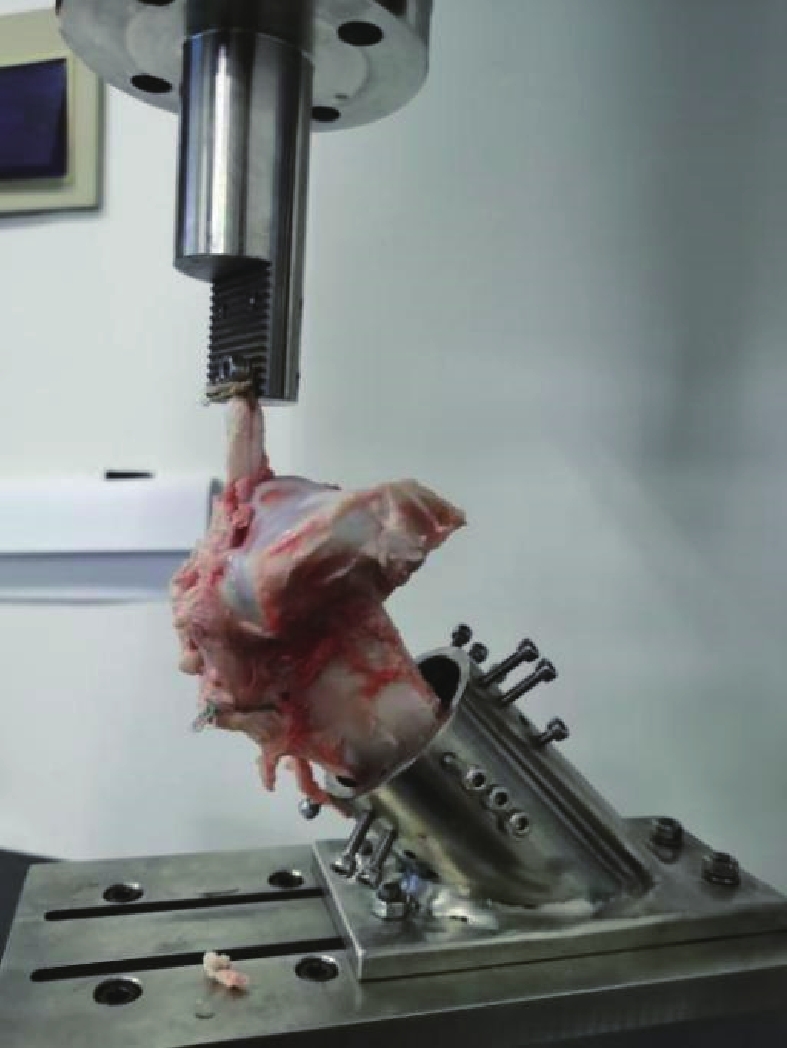

采用高頻動態力學試驗系統 M-3000 [凱爾測控試驗系統(天津)有限公司] 行生物力學測試。將兩組標本固定于脛骨專用夾具上,將股骨側移植物使用牽引線制成環狀,固定于拉力裝置,拉力與脛骨隧道方向在矢狀面形成 130° 夾角(圖3)。

圖3

標本固定于脛骨專用夾具

Figure3.

The specimen was fixed in tibial specialized jig

圖3

標本固定于脛骨專用夾具

Figure3.

The specimen was fixed in tibial specialized jig

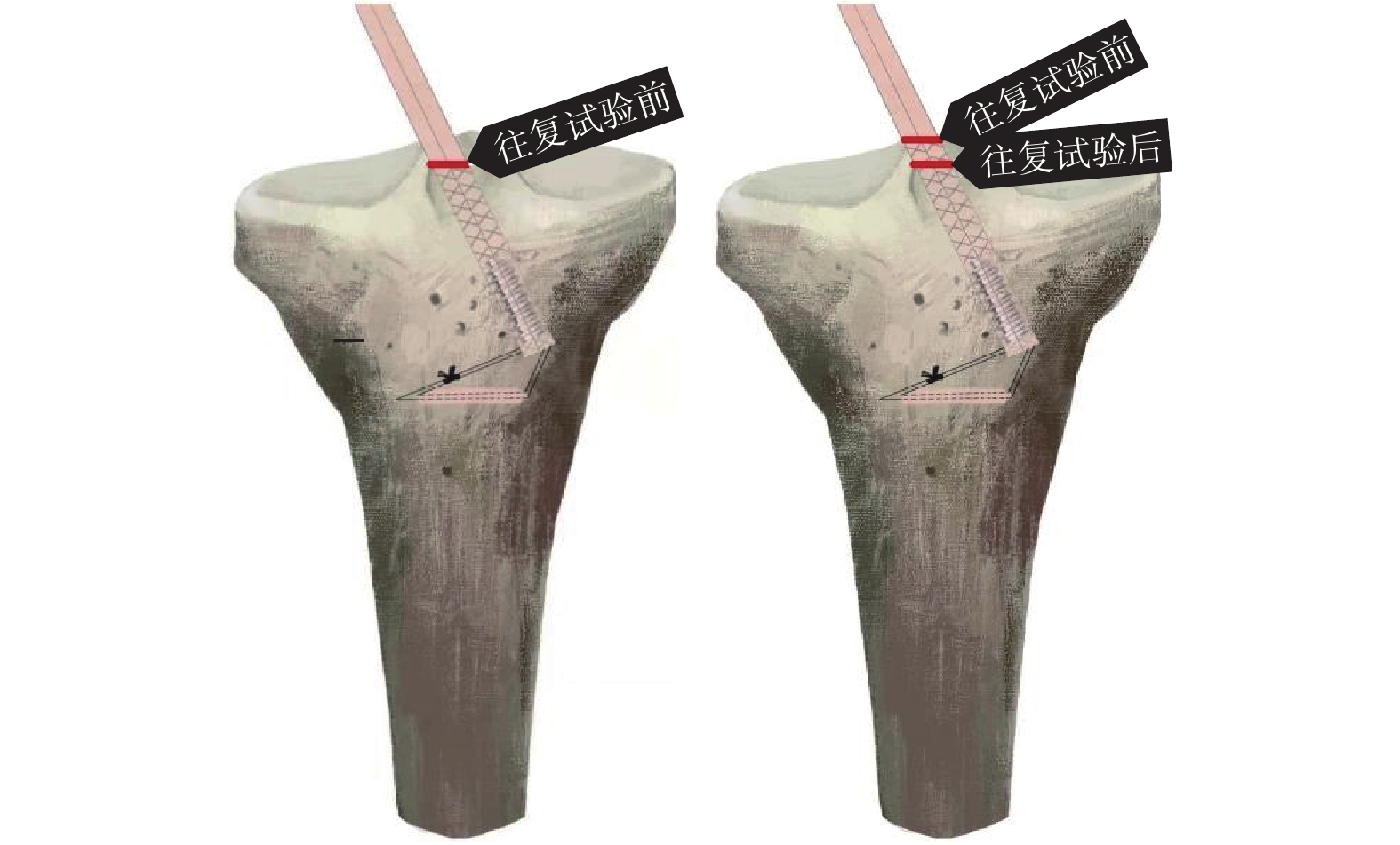

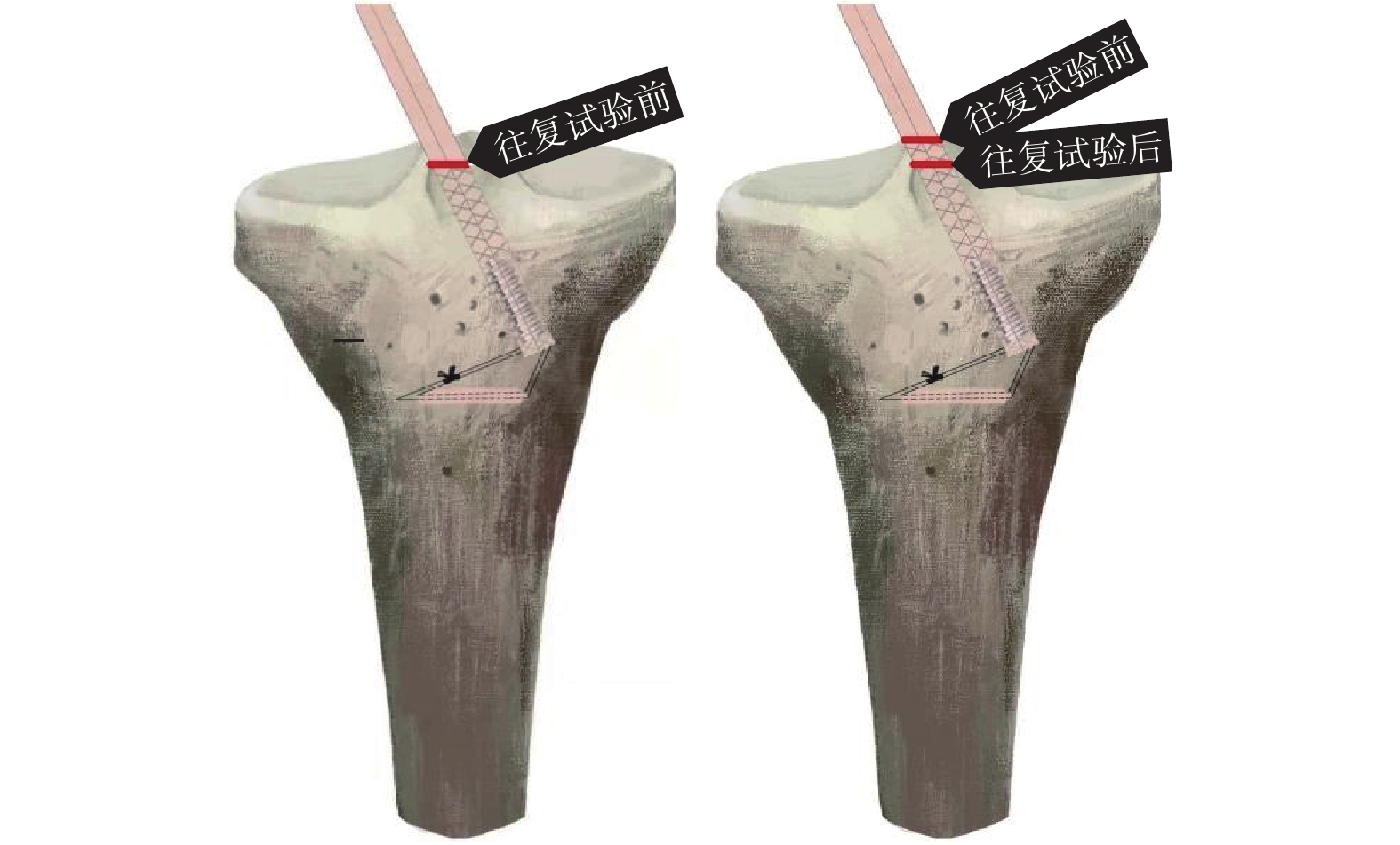

1.2.1 往復試驗

首先,對移植物以拉力 0~50 N、頻率 1/3 Hz,循環 100 次,預處理 5 min。然后,以拉力 50~250 N、頻率 1 Hz 進行 1 000 次往復試驗。在施加預處理載荷后和往復試驗后,分別在移植物上標記隧道出口點,兩點之間距離(位移)即為移植肌腱長度變化程度(圖4)。

圖4

往復試驗前后移植物長度變化示意圖

Figure4.

Schematic diagram of the length change of the graft tendon before and after the reciprocating test

圖4

往復試驗前后移植物長度變化示意圖

Figure4.

Schematic diagram of the length change of the graft tendon before and after the reciprocating test

1.2.2 負載-失效測試

往復試驗后以 20 N 預加載 2 min,然后以 10 mm/min 速度進行牽拉,直至移植肌腱斷裂,記錄此時拉力作為肌腱極限負荷,并繪制拉力-位移曲線,計算剛度(即拉力-位移曲線線性部分斜率)。

1.3 統計學方法

采用 SPSS21.0 統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

生物力學測試顯示,兩組位移、剛度比較差異均無統計學意義(P>0.05);實驗組極限負荷大于對照組,差異有統計學意義(t=2.648,P=0.016)。見表1。

)

Table1.

Comparison of biomechanical test results between the two groups (n=10,

)

Table1.

Comparison of biomechanical test results between the two groups (n=10, )

)

3 討論

ACL 重建術是目前治療 ACL 損傷主要術式,重建術后在移植物愈合獲得足夠強度之前,牢固固定對恢復膝關節穩定性起到決定性作用。移植物固定不良是導致 ACL 重建術失敗的主要原因之一,也是影響患者術后早期康復的主要因素。故增強移植物固定牢固程度,也是促進術后早期康復的重要因素。目前,臨床常用的移植物固定方法有多種,包括界面螺釘、帶袢鋼板、橫穿釘及生物可吸收擠壓螺釘等。Kousa 等[11]通過對豬股骨 ACL 重建模型行單周期負載-失效生物力學試驗,研究了 6 種固定物固定強度,強度從高到底依次為骨內擠壓螺釘>帶袢鋼板>橫穿釘>智能螺釘>生物螺釘>RCI 螺釘。隨著固定技術的不斷改進,補充固定的理念被臨床認可。Lee 等[12]的研究基于 ACL 重建模型對比了界面螺釘、界面螺釘+U 型釘及界面螺釘+生物可吸收擠壓螺釘 3 種脛骨端固定方式的生物力學數據,結果發現聯合 U 型釘和生物可吸收擠壓螺釘未增加移植物強度及剛度,但提高了極限負荷,提示 ACL 重建術中補充固定的重要性。Walsh 等[13]研究發現縫合鋼板結合逆行界面螺釘固定后,移植物極限負荷及剛度均較單純逆行界面螺釘固定明顯改善。他們認為對大多數重建患者,單純逆行界面螺釘的固定強度已能滿足重建要求,但對于骨質量欠佳的患者,聯合縫合鋼板可提供額外固定強度,獲得更好的脛骨固定效果及遠期預后。而骨隧道過線技術作為一種新型補充固定方法具有研究意義。

移植物于骨隧道中的位移也是影響 ACL 重建術后康復的重要因素之一,可能導致早期 ACL 重建術失敗[14],其通過“蹦極效應”和“雨刷效應”兩種方式導致骨隧道增寬,影響腱-骨愈合。Choi 等[15]研究發現 ACL 重建術中應用界面螺釘固定脛骨端后,術后脛骨隧道增寬,術后 6、12 個月脛骨隧道平均直徑分別增加 8.8% 和 8.5%。但與其他固定方式相比,界面螺釘作為隧道內固定系統可以減少移植物工作長度,減小骨隧道擴張寬度,在一定程度上避免“蹦極效應”和“雨刷效應”。而且已有研究證實關節滑液對早期肌腱-骨愈合具有抑制作用[16],而界面螺釘作為隧道內固定系統占據了大部分骨隧道,阻擋了關節滑液進入骨隧道。

本研究結果顯示實驗組骨隧道中移植物位移與對照組相比,差異無統計學意義,提示界面螺釘結合骨隧道過線技術不僅充分保留了界面螺釘固定的優勢,而且不會對移植物愈合過程產生不良影響。在剛度方面,兩組差異亦無統計學意義,提示界面螺釘結合骨隧道過線技術未對移植物本身強度造成不良影響,也未因聯合骨隧道過線技術發生應力遮擋現象[17],可為 ACL 重建術后膝關節提供穩定的力學環境,促進腱-骨愈合。一項機械應力對骨隧道愈合影響的研究發現,骨隧道上方為拉伸應力,可促進腱-骨愈合,下方為壓縮應力,可促進愈合過程中軟骨樣組織的形成[18]。本研究結果顯示與單純界面螺釘固定方法相比,采用界面螺釘結合骨隧道過線技術固定后移植物極限負荷明顯增加,可以更好地對抗脛骨內肌腱向下方移動,產生更大的拉伸應力。此外,骨隧道過線技術是將肌腱編織牽引線穿過橫向隧道,于脛骨結節外側打結固定,可以進一步提升固定牢固程度,有利于 ACL 重建術后愈合。

目前,界面螺釘固定基礎上的補充固定方式較多,其中肌腱尾端牽引線固定為主要研究方向。但無論是螺釘栓樁或骨隧道過線,均存在進一步損傷骨組織風險。因此,臨床應用骨隧道過線技術時需要注意骨隧道位置的選擇。本研究中脛骨隧道過線選擇在骨質較為充足的脛骨結節,過于靠近前方則骨隧道較短,骨折風險及骨折帶來的補充固定失效風險明顯增加;過于靠近后方則可能存在牽引線長度不夠以及損傷腓總神經的風險。

綜上述,脛骨界面螺釘結合骨隧道過線技術具有明顯優勢,本研究結果為其用于 ACL 重建術提供了理論依據。但本研究存以下局限性:首先,研究采用豬脛骨構建模型,樣本量少,為離體實驗,缺乏對移植物愈合過程的研究。其次,骨隧道過線技術需將肌腱編織牽引線穿過橫向隧道,能否更好地對抗脛骨內肌腱向脛骨外移動,產生更大的壓縮應力,促進腱-骨愈合,需進一步檢測橫向牽引線拉力來明確。最后,生理情況下膝關節周圍軟組織,尤其是肌肉組織對膝關節穩定性起到重要支持作用,但本研究為了更好地構建模型完成生物力學分析,剔除了全部肌肉、韌帶及關節囊結構,實驗結果與臨床實際情況存在差異。

作者貢獻:孫睿負責研究設計、實驗操作,數據收集分析及文章撰寫;莊雷霆、段茗一及劉蕈萁參與部分實驗操作及材料準備;張杭州負責指導課題設計、實施及文章審核。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經中國醫科大學實驗動物福利與倫理委員會批準(KT2020120)。

前交叉韌帶(anterior cruciate ligament,ACL)是維持膝關節穩定性的重要結構,斷裂后膝關節會失去正常穩定性并脛骨前移,可導致半月板及關節軟骨慢性損傷[1-3]。急性 ACL 損傷需及時行重建術,以恢復膝關節穩定性及韌帶功能,防止半月板及軟骨進一步損傷。重建術中移植物在骨隧道內固定的牢固程度對恢復膝關節穩定性及術后腱-骨愈合具有重要意義。

目前,ACL 重建術中移植物脛骨端主要應用界面螺釘固定,存在螺釘切割韌帶、螺釘傾斜角度偏差影響重建效果,以及單純界面螺釘固定后可能發生關節外移位的風險[4-6]。因此,在界面螺釘固定基礎上,如何保證肌腱固定效果是重要研究方向。有研究在界面螺釘固定肌腱前聯合使用釘鞘,通過增加內固定物直徑來獲得更牢固固定,或者在界面螺釘固定基礎上聯合使用螺釘栓樁固定[7-8]。但上述研究均是通過增加內固定物的方式提高固定強度,存在費用增加的問題。

骨隧道過線技術已廣泛用于無內固定物修復髕腱或股四頭肌腱斷裂[9-10],與傳統帶線錨釘相比生物力學效果相近,但費用較低。目前,界面螺釘結合骨隧道過線技術修復重建 ACL 報道較少,其生物力學特性仍有待研究。本研究采用豬脛骨標本,從剛度、極限負荷及位移三方面,比較單純界面螺釘以及界面螺釘結合骨隧道過線技術固定 ACL 的生物力學差異,為臨床 ACL 重建固定提供新思路。

1 材料與方法

1.1 實驗分組及模型制備

市售新鮮冷凍豬脛骨 20 個,隨機分為實驗組(界面螺釘結合骨隧道過線技術組)和對照組(界面螺釘組),每組 10 個,實驗前 4℃ 過夜解凍。

首先,剔除附著于脛骨的所有肌肉、韌帶及關節囊,在脛骨結節前內側鉆孔,制作直徑 8 mm、長 3~4 cm 的 ACL 脛骨隧道。將市售豬四肢肌腱折疊后,應用 2 號編織縫線(Smith&Nephew 公司,美國)編制成直徑 8 mm 的移植物,將其穿入脛骨隧道內。實驗組使用直徑 8 mm 界面螺釘(Smith&Nephew 公司,美國)固定后,在脛骨結節后方 2 cm 處應用畢氏針橫向鉆孔,將移植物末端編織牽引線穿過該橫向隧道,繞至脛骨結節前方,于脛骨結節外側打結固定;對照組僅使用直徑 8 mm 界面螺釘固定。見圖1、2。

圖1

兩組 ACL 固定示意圖

圖1

兩組 ACL 固定示意圖

a. 實驗組;b. 對照組

Figure1. Schematic diagram of ACL fixation in the two groupsa. Experimental group; b. Control group

圖2

實驗組模型制備步驟

圖2

實驗組模型制備步驟

a. 于脛骨結節前內側制備骨隧道;b. 利用肌腱及編織縫線制備移植物;c. 界面螺釘固定移植物脛骨端以及制備脛骨橫向隧道;d. 移植物末端編織牽引線縫合固定于脛骨結節外側

Figure2. Steps of model preparation in the experimental groupa. Bone tunnels were prepared in the anteromedial side of the tibial tuberosity; b. Graft tendon was prepared with tendon and braided sutures; c. Interfacial screw was used to fix the tibial end of the graft tendon and the transverse tibial tunnel was prepared; d. The braided sutures of the graft tendon was sutured and fixed to the lateral tibial tuberosity

1.2 生物力學檢測

采用高頻動態力學試驗系統 M-3000 [凱爾測控試驗系統(天津)有限公司] 行生物力學測試。將兩組標本固定于脛骨專用夾具上,將股骨側移植物使用牽引線制成環狀,固定于拉力裝置,拉力與脛骨隧道方向在矢狀面形成 130° 夾角(圖3)。

圖3

標本固定于脛骨專用夾具

Figure3.

The specimen was fixed in tibial specialized jig

圖3

標本固定于脛骨專用夾具

Figure3.

The specimen was fixed in tibial specialized jig

1.2.1 往復試驗

首先,對移植物以拉力 0~50 N、頻率 1/3 Hz,循環 100 次,預處理 5 min。然后,以拉力 50~250 N、頻率 1 Hz 進行 1 000 次往復試驗。在施加預處理載荷后和往復試驗后,分別在移植物上標記隧道出口點,兩點之間距離(位移)即為移植肌腱長度變化程度(圖4)。

圖4

往復試驗前后移植物長度變化示意圖

Figure4.

Schematic diagram of the length change of the graft tendon before and after the reciprocating test

圖4

往復試驗前后移植物長度變化示意圖

Figure4.

Schematic diagram of the length change of the graft tendon before and after the reciprocating test

1.2.2 負載-失效測試

往復試驗后以 20 N 預加載 2 min,然后以 10 mm/min 速度進行牽拉,直至移植肌腱斷裂,記錄此時拉力作為肌腱極限負荷,并繪制拉力-位移曲線,計算剛度(即拉力-位移曲線線性部分斜率)。

1.3 統計學方法

采用 SPSS21.0 統計軟件進行分析。數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

生物力學測試顯示,兩組位移、剛度比較差異均無統計學意義(P>0.05);實驗組極限負荷大于對照組,差異有統計學意義(t=2.648,P=0.016)。見表1。

)

Table1.

Comparison of biomechanical test results between the two groups (n=10,

)

Table1.

Comparison of biomechanical test results between the two groups (n=10, )

)

3 討論

ACL 重建術是目前治療 ACL 損傷主要術式,重建術后在移植物愈合獲得足夠強度之前,牢固固定對恢復膝關節穩定性起到決定性作用。移植物固定不良是導致 ACL 重建術失敗的主要原因之一,也是影響患者術后早期康復的主要因素。故增強移植物固定牢固程度,也是促進術后早期康復的重要因素。目前,臨床常用的移植物固定方法有多種,包括界面螺釘、帶袢鋼板、橫穿釘及生物可吸收擠壓螺釘等。Kousa 等[11]通過對豬股骨 ACL 重建模型行單周期負載-失效生物力學試驗,研究了 6 種固定物固定強度,強度從高到底依次為骨內擠壓螺釘>帶袢鋼板>橫穿釘>智能螺釘>生物螺釘>RCI 螺釘。隨著固定技術的不斷改進,補充固定的理念被臨床認可。Lee 等[12]的研究基于 ACL 重建模型對比了界面螺釘、界面螺釘+U 型釘及界面螺釘+生物可吸收擠壓螺釘 3 種脛骨端固定方式的生物力學數據,結果發現聯合 U 型釘和生物可吸收擠壓螺釘未增加移植物強度及剛度,但提高了極限負荷,提示 ACL 重建術中補充固定的重要性。Walsh 等[13]研究發現縫合鋼板結合逆行界面螺釘固定后,移植物極限負荷及剛度均較單純逆行界面螺釘固定明顯改善。他們認為對大多數重建患者,單純逆行界面螺釘的固定強度已能滿足重建要求,但對于骨質量欠佳的患者,聯合縫合鋼板可提供額外固定強度,獲得更好的脛骨固定效果及遠期預后。而骨隧道過線技術作為一種新型補充固定方法具有研究意義。

移植物于骨隧道中的位移也是影響 ACL 重建術后康復的重要因素之一,可能導致早期 ACL 重建術失敗[14],其通過“蹦極效應”和“雨刷效應”兩種方式導致骨隧道增寬,影響腱-骨愈合。Choi 等[15]研究發現 ACL 重建術中應用界面螺釘固定脛骨端后,術后脛骨隧道增寬,術后 6、12 個月脛骨隧道平均直徑分別增加 8.8% 和 8.5%。但與其他固定方式相比,界面螺釘作為隧道內固定系統可以減少移植物工作長度,減小骨隧道擴張寬度,在一定程度上避免“蹦極效應”和“雨刷效應”。而且已有研究證實關節滑液對早期肌腱-骨愈合具有抑制作用[16],而界面螺釘作為隧道內固定系統占據了大部分骨隧道,阻擋了關節滑液進入骨隧道。

本研究結果顯示實驗組骨隧道中移植物位移與對照組相比,差異無統計學意義,提示界面螺釘結合骨隧道過線技術不僅充分保留了界面螺釘固定的優勢,而且不會對移植物愈合過程產生不良影響。在剛度方面,兩組差異亦無統計學意義,提示界面螺釘結合骨隧道過線技術未對移植物本身強度造成不良影響,也未因聯合骨隧道過線技術發生應力遮擋現象[17],可為 ACL 重建術后膝關節提供穩定的力學環境,促進腱-骨愈合。一項機械應力對骨隧道愈合影響的研究發現,骨隧道上方為拉伸應力,可促進腱-骨愈合,下方為壓縮應力,可促進愈合過程中軟骨樣組織的形成[18]。本研究結果顯示與單純界面螺釘固定方法相比,采用界面螺釘結合骨隧道過線技術固定后移植物極限負荷明顯增加,可以更好地對抗脛骨內肌腱向下方移動,產生更大的拉伸應力。此外,骨隧道過線技術是將肌腱編織牽引線穿過橫向隧道,于脛骨結節外側打結固定,可以進一步提升固定牢固程度,有利于 ACL 重建術后愈合。

目前,界面螺釘固定基礎上的補充固定方式較多,其中肌腱尾端牽引線固定為主要研究方向。但無論是螺釘栓樁或骨隧道過線,均存在進一步損傷骨組織風險。因此,臨床應用骨隧道過線技術時需要注意骨隧道位置的選擇。本研究中脛骨隧道過線選擇在骨質較為充足的脛骨結節,過于靠近前方則骨隧道較短,骨折風險及骨折帶來的補充固定失效風險明顯增加;過于靠近后方則可能存在牽引線長度不夠以及損傷腓總神經的風險。

綜上述,脛骨界面螺釘結合骨隧道過線技術具有明顯優勢,本研究結果為其用于 ACL 重建術提供了理論依據。但本研究存以下局限性:首先,研究采用豬脛骨構建模型,樣本量少,為離體實驗,缺乏對移植物愈合過程的研究。其次,骨隧道過線技術需將肌腱編織牽引線穿過橫向隧道,能否更好地對抗脛骨內肌腱向脛骨外移動,產生更大的壓縮應力,促進腱-骨愈合,需進一步檢測橫向牽引線拉力來明確。最后,生理情況下膝關節周圍軟組織,尤其是肌肉組織對膝關節穩定性起到重要支持作用,但本研究為了更好地構建模型完成生物力學分析,剔除了全部肌肉、韌帶及關節囊結構,實驗結果與臨床實際情況存在差異。

作者貢獻:孫睿負責研究設計、實驗操作,數據收集分析及文章撰寫;莊雷霆、段茗一及劉蕈萁參與部分實驗操作及材料準備;張杭州負責指導課題設計、實施及文章審核。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經中國醫科大學實驗動物福利與倫理委員會批準(KT2020120)。