引用本文: 劉進, 唐靜, 陳果, 顧祖超, 張宇, 于圣會, 劉浩. 夾心椎與普通鄰椎再骨折風險比較及危險因素分析. 中國修復重建外科雜志, 2021, 35(9): 1161-1166. doi: 10.7507/1002-1892.202104060 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

隨著人口老齡化不斷加快,骨質疏松性椎體壓縮骨折(osteoporotic vertebral compression fracture,OVCF)已成為嚴重影響老年人生活質量的全球性問題[1-2]。OVCF 除引起嚴重疼痛外,還會導致患者活動能力下降,具有較高的致殘率及病死率[3-4]。經皮椎體成形術(percutaneous vertebroplasty,PVP)及經皮椎體后凸成形術(percutaneous kyphoplasty,PKP)等椎體強化術已廣泛用于治療 OVCF,不僅能迅速緩解疼痛、恢復患者日常活動能力,還能降低病死率[5-7]。

夾心椎是椎體強化后形成的特殊類型鄰椎,由 Pitton 于 2008 年首先提出[8],其頭、尾兩端均與強化椎相鄰,理論上比僅有一端與強化椎相鄰的普通鄰椎具有更高的再骨折風險,為此有部分學者建議對其進行預防性強化[9-10]。但是,目前關于夾心椎再骨折風險的報道有限,研究結果也不一致[11-15]。因此,有必要對夾心椎再骨折風險進行進一步研究,以明確其是否比普通鄰椎更容易再骨折、是否需要進行預防性強化。

本研究擬回顧成都市第一人民醫院骨科近 5 年來采用椎體強化術治療的患者臨床資料,篩選形成夾心椎患者,從椎體水平以生存分析方法比較夾心椎與普通鄰椎、鄰椎與非鄰椎的再骨折風險,分析再骨折相關危險因素,為臨床提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象

納入標準:① 年齡≥70 歲或雙能 X 線吸收測定法(dual energy X-ray absorptiometry,DXA)檢測 T 值≤?2.5;② 因輕微外傷(站立位時摔傷、扭傷及彎腰持物等)或無明顯外傷出現背痛和/或下腰痛,經 MRI 檢查證實為 T4~L5 范圍內的椎體壓縮骨折;③ 經 1 次或多次椎體強化術(PVP 或 PKP)治療后形成夾心椎;④ 隨訪時間≥12 個月。

排除標準:① 因脊柱轉移瘤或原發性腫瘤所致病理性骨折;② 因血管瘤行椎體強化術;③ 形成夾心椎后因高能量損傷(交通事故傷、高處墜落傷等)導致再骨折;④ 出現與椎體強化術相關的嚴重并發癥,如脊髓或神經根穿刺損傷、癥狀性骨水泥滲漏等;⑤ 有胸腰椎內固定或融合手術史;⑥ 形成夾心椎后隨訪資料不全。

2015 年 4 月—2019 年 10 月,共 1228 例 OVCF 患者行椎體強化術,129 例形成夾心椎,其中 115 例患者符合選擇標準納入研究。男 27 例,女 88 例;年齡 53~89 歲,平均 73.9 歲。

1.2 研究方法

以椎體 MRI T2 抑脂序列存在高信號作為骨折評定標準,觀察患者術后再骨折情況,并從患者及椎體兩個層面進行比較。

1.2.1 觀測指標

① 患者層面相關分析:收集患者性別、年齡、身體質量指數(body mass index,BMI)、是否行 DXA 檢測以及 T 值(DXA 檢測者)、是否有明確致傷原因,形成夾心椎時椎體強化術式以及穿刺方式、椎體強化術次數、夾心椎是否由同一次椎體強化術形成、術后是否使用密固達抗骨質疏松治療。收集患者 X 線片及 MRI 資料,計數各例患者形成夾心椎時陳舊性骨折椎體(椎體前緣高度丟失>25% 且 MRI 圖像上無明顯信號改變)數量、已強化椎體數量,評估患者是否合并脊柱畸形(側彎和/或后凸)、骨水泥分布情況、夾心椎區域后凸角度。其中,骨水泥分布評估采用 Liu 等[16]報道的 12 分法;夾心椎區域后凸角度為夾心椎頭端強化椎上終板與尾端強化椎下終板的夾角。

② 椎體層面相關分析:將患者形成第 1 個夾心椎時,T4~L5 節段中所有非強化椎作為獨立個體進行分析。將非強化椎分為鄰椎(夾心椎、普通鄰椎)和非鄰椎。夾心椎指頭、尾兩端均與強化椎相鄰的非強化椎,普通鄰椎指僅有一端(頭端或尾端)與強化椎相鄰的非強化椎;非鄰椎指頭、尾兩端均不與強化椎相鄰的非強化椎。將患者性別、年齡、BMI、致傷原因、形成夾心椎時椎體強化術式與穿刺方式、椎體強化術次數、夾心椎是否由同一次椎體強化術形成、骨水泥分布及椎間隙滲漏、是否合并脊柱畸形、已強化椎體數量、陳舊性骨折椎體數量、夾心椎區域后凸角度,以及非強化椎類型、是否位于胸腰段(T11~L2)共 16 個因素,作為再骨折潛在危險因素,行 Cox 比例風險分析。

同時對椎體進行生存分析。各椎體生存時間以患者形成第 1 個夾心椎的椎體強化術日期為起點,對于隨訪期間再骨折椎體以 MRI 明確診斷骨折日期作為終點,對于研究終止時未再骨折椎體則以隨訪終止時間(2020 年 10 月 31 日)作為終點。隨訪期間因再骨折行椎體強化術而新形成的夾心椎,則按該次強化術日期為生存時間起點,終點標準與上述一致。生存時間以 30.5 d 為 1 個月。

1.2.2 統計學方法

采用 SPSS23.0 統計軟件進行分析。計量資料中符合正態分布以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析;不符合正態分布以中位數(四分位數間距)表示,組間比較采用 Wilcoxon 秩和檢驗。計數資料以率表示,組間比較采取 χ2 檢驗。

采用 Kaplan-Meier 法繪制夾心椎、普通鄰椎生存曲線,以壽命表法計算累積生存率,生存曲線比較采用 Log-Rank 檢驗。再骨折相關危險因素分析采用 Cox 比例風險回歸模型,比較夾心椎與普通鄰椎再骨折的相對危險度。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 患者層面相關分析

115 例患者椎體強化術后獲隨訪 12.6~65.9 個月,平均 36.2 個月。隨訪期間 31 例患者(27.0%)發生 37 次再骨折,累及 51 個椎體。同期接受椎體強化術的 1 228 例患者椎體再骨折發生率為 15.2%(187/1228),低于 115 例形成夾心椎患者的再骨折發生率,差異有統計學意義(χ2=10.638,P=0.001)。

115 例患者中 61 例進行 DXA 檢測,其中 19 例發生再骨折者 T 值中位數為?3.4(?3.8,?3.1),42 例未發生再骨折者 T 值中位數為?3.0(?3.3,?2.8),差異有統計學意義(Z=?2.928,P=0.003)。術后 23 例使用密固達行抗骨質疏松治療。

再骨折與未再骨折患者間,除已強化椎體數量差異有統計學意義(Z=0.870,P=0.004)外,在性別、年齡、BMI、有無明確致傷原因、是否行 DXA 檢測、形成夾心椎時椎體強化術式及穿刺方式、椎體強化術次數、夾心椎是否由同一次椎體強化術形成、形成夾心椎時陳舊性骨折椎體數量、是否合并脊柱畸形、骨水泥分布、夾心椎區域后凸角度方面,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 1。

2.2 椎體層面相關分析

納入患者的 T4~L5 節段共 1610 個椎體,其中已強化椎 317 個,非強化椎 1 293 個。非強化椎中鄰椎 422 個(夾心椎 136 個、普通鄰椎 286 個)、非鄰椎 871 個。隨訪期間 35 個鄰椎(8.3%,35/422)、16 個非鄰椎(1.8%,16/871)發生再骨折,兩者再骨折發生率差異有統計學意義(χ2=31.281,P=0.000)。胸腰段鄰椎與非鄰椎再骨折發生率分別為 13.1%(25/191)、2.8%(3/109),差異有統計學意義(χ2=8.762,P=0.003);非胸腰段分別為 4.3%(10/231)、1.7%(13/762),差異仍有統計學意義(χ2=5.390,P=0.020)。

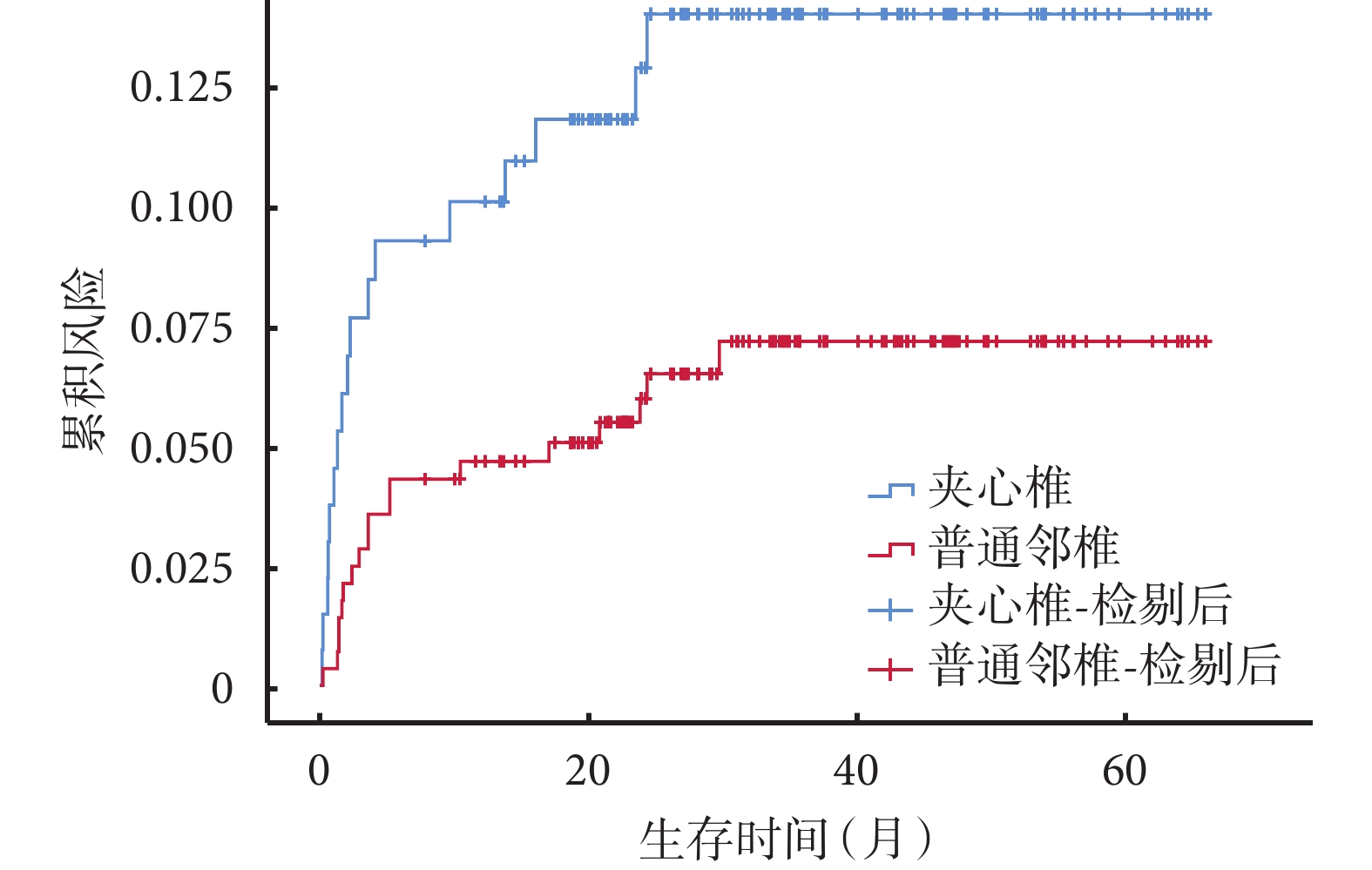

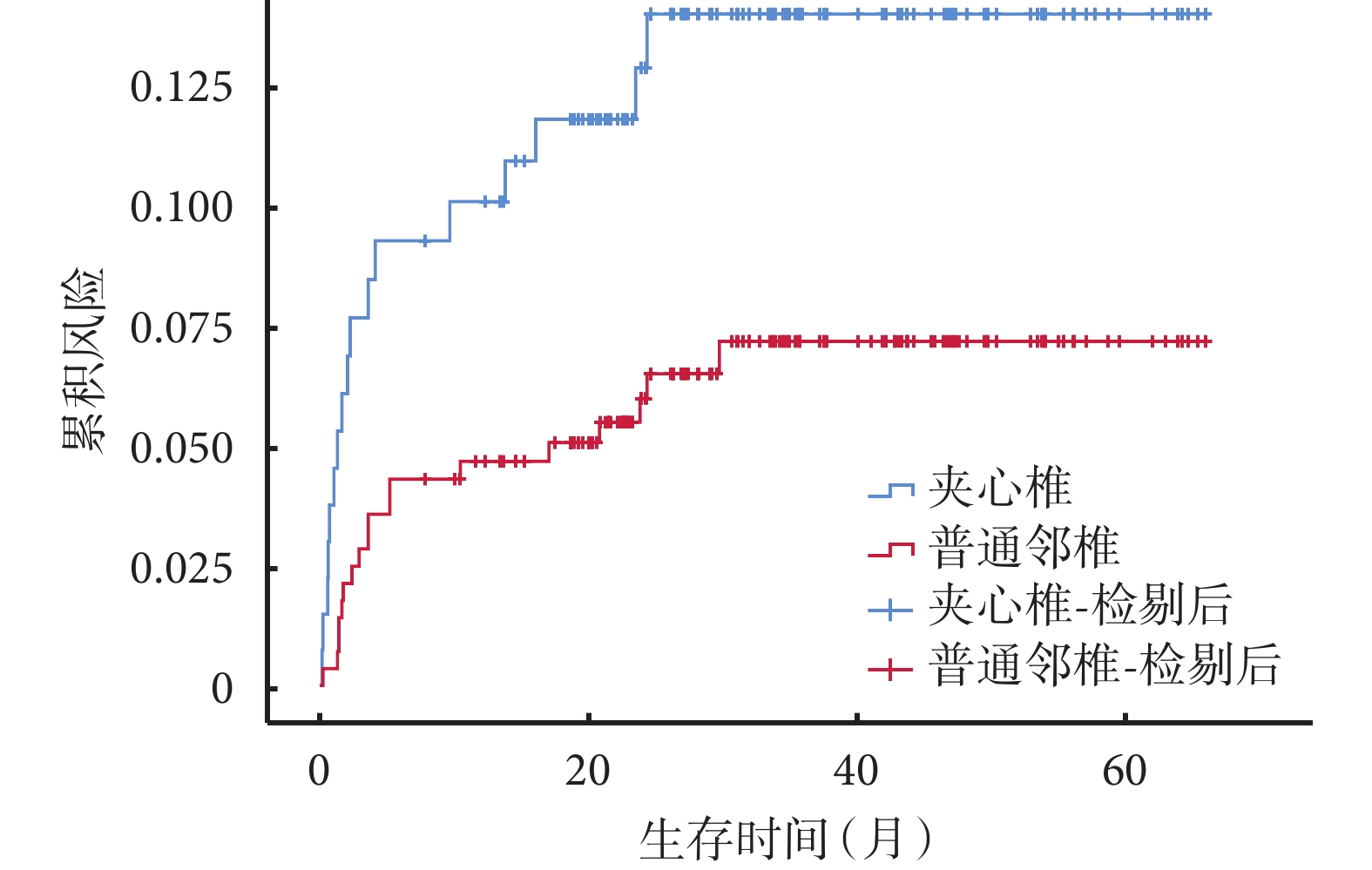

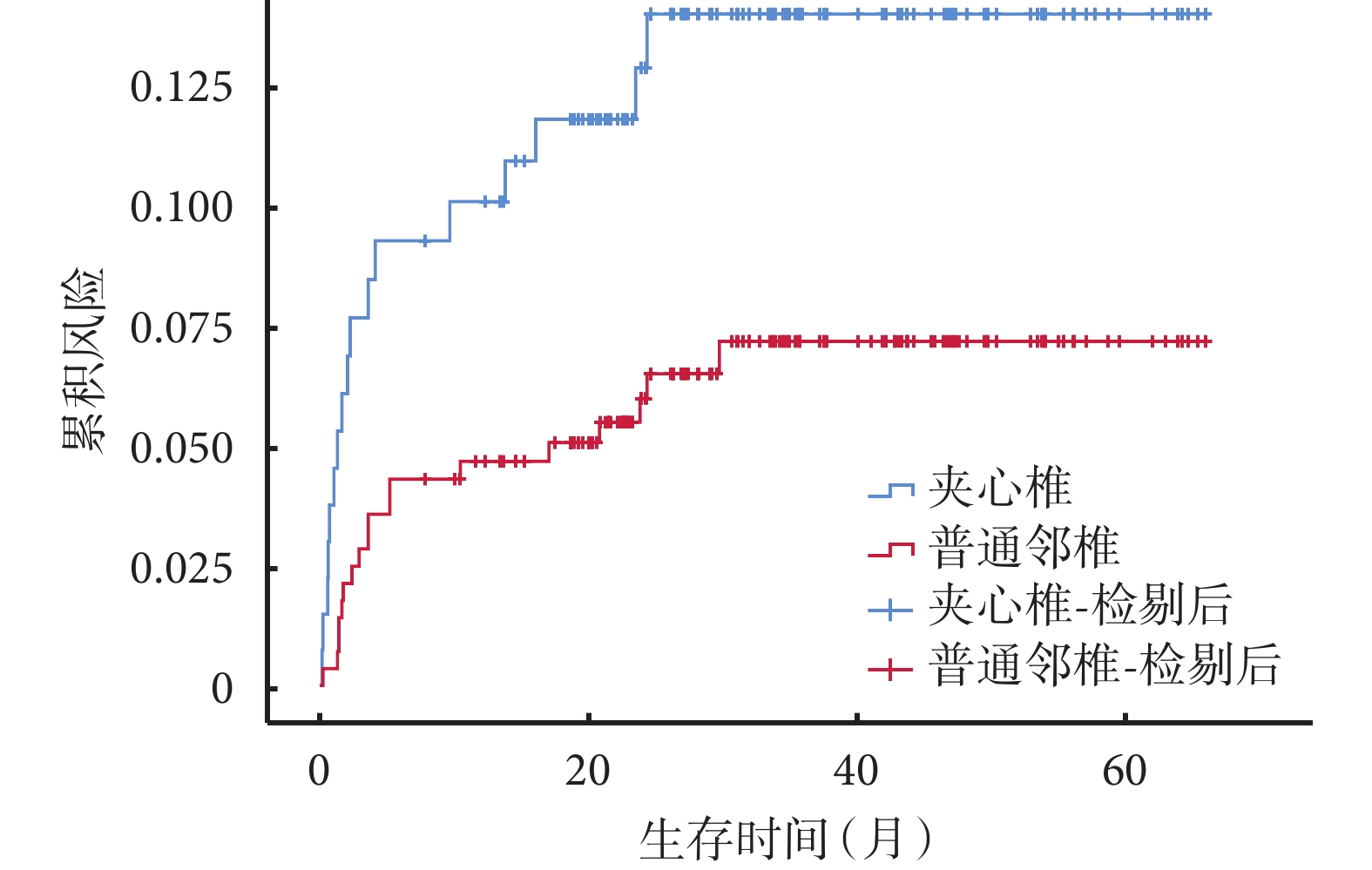

鄰椎中有 17 個夾心椎(11.3%,17/136)、18 個普通鄰椎(6.3%,18/286)發生再骨折,發生率差異有統計學意義(χ2=4.668,P=0.031)。按壽命表法,夾心椎 1 年內不發生再骨折的概率為 0.90,95%CI 為(0.89,0.91);普通鄰椎為 0.95,95%CI 為(0.95,0.95)。夾心椎 5 年內不發生再骨折的概率為 0.87,95%CI(0.86,0.88);普通鄰椎為 0.93,95%CI 為(0.93,0.93)。采用 Kaplan-Meier 法繪制的夾心椎、普通鄰椎再骨折風險曲線見圖 1,Log-Rank 檢驗顯示兩者差異具有統計學意義(χ2=4.823,P=0.028)。

圖1

夾心椎與普通鄰椎再骨折風險曲線

Figure1.

Risk curves of refracture between sandwich and ordinary adjacent vertebrae

圖1

夾心椎與普通鄰椎再骨折風險曲線

Figure1.

Risk curves of refracture between sandwich and ordinary adjacent vertebrae

Cox 比例風險回歸模型分析,Cox 模型系數的 Omnibus 檢驗具有統計學意義(χ2=72.719,P=0.000)。分析顯示在 16 個潛在危險因素中,非強化椎類型與位置、已強化椎體數量、穿刺方式是不同類型非強化椎再骨折的危險因素。在非強化椎的類型上,夾心椎再骨折相對危險度是非鄰椎的 3.688 倍,普通鄰椎是非鄰椎的 2.239 倍。在非強化椎位置方面,位于胸腰段的非強化椎再骨折相對危險度是非胸腰段的 2.788 倍。在已強化椎體數量上,每增加 1 個強化椎,再骨折的相對危險度將增加 1.490 倍。在穿刺方式上,單側穿刺再骨折的相對危險度是雙側穿刺的 1.790 倍。見表 2。

3 討論

3.1 不同類型非強化椎再骨折風險比較

夾心椎作為特殊鄰椎,頭尾兩端均受強化椎影響,其是否具有更高的再骨折風險一直是臨床關注焦點。本研究顯示夾心椎患者再骨折發生率高于同期所有接受椎體強化術患者;在椎體層面,夾心椎再骨折發生率同樣高于普通鄰椎,并且夾心椎再骨折的相對危險度是非鄰椎的 3.688 倍、普通鄰椎是非鄰椎的 2.239 倍。這一結果表明椎體強化對于非強化椎再骨折是存在影響的,而且夾心椎再骨折風險高于普通鄰椎、普通鄰椎又高于非鄰椎,提示這種影響可能還存在一定“量效關系”。

由于夾心椎發生率相對較低[17],關于夾心椎臨床報道較少[11-15];加之目前相關報道存在研究樣本量偏小[11]、研究納入標準不嚴謹[17]或者樣本量大但研究方法存在缺陷[12-15]等不足,均未得出令人信服的結論。本研究從患者及椎體兩個層面分別證實了夾心椎具有更高的再骨折風險。有學者建議所有夾心椎進行無差別預防性強化[9-10],但本研究結果顯示夾心椎 5 年不發生再骨折的概率仍高達 0.87,因此我們認為對于夾心椎不宜無差別預防性強化,僅對存在夾心椎位于胸腰段、有多個強化椎體等再骨折危險因素的患者,選擇預防性強化處理。

3.2 再骨折相關危險因素

本研究通過 Cox 比例風險回歸模型對不同類型的非強化椎再骨折危險因素進行分析,發現除非強化椎類型外,非強化椎是否位于胸腰段、已強化椎體數量、穿刺方式也與再骨折發生密切相關。

胸腰段作為脊柱骨折的好發區域[18],本研究發現其也是再骨折的重要危險因素。分析原因可能是胸腰段是胸椎后凸與腰椎前凸的交匯處,是脊柱屈伸活動度最大的區域,也是應力集中點,承擔的負荷大于中上胸椎。但是,本研究也發現無論是否位于胸腰段,鄰椎再骨折發生率均高于非鄰椎,表明非強化椎類型因素對于再骨折的影響可能要強于胸腰段這一因素。

已強化椎體數量也是影響再骨折的一個重要危險因素[16, 19-20]。已強化椎體數量增多,意味著強化對于脊柱整體生物力學狀態影響增大[21],同時也伴隨著鄰椎數量增加,發生再骨折的可能性隨之增大。此外,強化處理的椎體更多也代表著已骨折椎體更多[22],提示患者可能存在更嚴重的骨質疏松,因而更容易出現再骨折。形成夾心椎的患者通常也具有更多的已強化椎體數量,再骨折風險也更高。

本研究還發現單側穿刺發生再骨折的相對危險度是雙側穿刺的 1.790 倍。我們認為單側穿刺可能不利于骨水泥在椎體內均衡分布,引起椎體內部應力的偏側分布,從而增加再骨折風險[23]。但 Liu 等[16]研究發現骨水泥分布對于再骨折僅有微弱的影響。因此,穿刺方式對于再骨折的影響程度及其機制仍然需進一步研究。

骨密度作為反映骨骼物理特性的重要指標,也被認為與再骨折發生相關[24-26]。本研究中,再骨折患者骨密度也低于未再骨折患者,但由于不是所有患者都進行了 DXA 檢測,故未將骨密度納入 Cox 分析。此外,有研究發現骨密度與骨折風險間相關性并不高[27],因而骨密度對研究結果影響可能較小。

有學者認為骨水泥椎間隙滲漏是再骨折的重要危險因素[26, 28]。蔡凱文等[18]認為骨水泥椎間隙滲漏是否影響再骨折的發生,主要與其滲漏的位置及分型有關,并非所有椎間隙滲漏都參與力學傳導而影響再骨折。還有研究指出患者的性別[29]、年齡[26]、BMI[30]、脊柱矢狀位參數[31]、強化方式[32]、抗骨質疏松治療方案[33]及骨水泥分布[16]等,對再骨折的發生也存在影響。我們也將上述因素納入了本研究,但分析結果顯示這些均不是再骨折危險因素。這也從一方面說明基于患者層面的研究,可能會因這些因素間的相互作用得出不一致結論。

3.3 本研究的不足

本研究僅納入疼痛明顯的癥狀性再骨折,未納入無癥狀或僅有輕微癥狀的再骨折,存在低估再骨折發生率的可能。其次,本研究為回顧性研究,存在一定偏倚。

綜上述,夾心椎具有比普通鄰椎更高的再骨折風險,建議對位于胸腰段、已強化椎體多,且椎體強化術中選擇單側穿刺方式的患者行強化處理。

作者貢獻:劉進負責資料總結、統計分析、文章寫作與修改;唐靜負責查閱文獻、資料總結;陳果負責資料收集;顧祖超、張宇、于圣會負責病例提供;劉浩負責研究方案設計與指導、文章修改。

利益沖突:所有作者在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理:研究方案經成都市第一人民醫院倫理委員會批準(2020年KT第010號)。

隨著人口老齡化不斷加快,骨質疏松性椎體壓縮骨折(osteoporotic vertebral compression fracture,OVCF)已成為嚴重影響老年人生活質量的全球性問題[1-2]。OVCF 除引起嚴重疼痛外,還會導致患者活動能力下降,具有較高的致殘率及病死率[3-4]。經皮椎體成形術(percutaneous vertebroplasty,PVP)及經皮椎體后凸成形術(percutaneous kyphoplasty,PKP)等椎體強化術已廣泛用于治療 OVCF,不僅能迅速緩解疼痛、恢復患者日常活動能力,還能降低病死率[5-7]。

夾心椎是椎體強化后形成的特殊類型鄰椎,由 Pitton 于 2008 年首先提出[8],其頭、尾兩端均與強化椎相鄰,理論上比僅有一端與強化椎相鄰的普通鄰椎具有更高的再骨折風險,為此有部分學者建議對其進行預防性強化[9-10]。但是,目前關于夾心椎再骨折風險的報道有限,研究結果也不一致[11-15]。因此,有必要對夾心椎再骨折風險進行進一步研究,以明確其是否比普通鄰椎更容易再骨折、是否需要進行預防性強化。

本研究擬回顧成都市第一人民醫院骨科近 5 年來采用椎體強化術治療的患者臨床資料,篩選形成夾心椎患者,從椎體水平以生存分析方法比較夾心椎與普通鄰椎、鄰椎與非鄰椎的再骨折風險,分析再骨折相關危險因素,為臨床提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象

納入標準:① 年齡≥70 歲或雙能 X 線吸收測定法(dual energy X-ray absorptiometry,DXA)檢測 T 值≤?2.5;② 因輕微外傷(站立位時摔傷、扭傷及彎腰持物等)或無明顯外傷出現背痛和/或下腰痛,經 MRI 檢查證實為 T4~L5 范圍內的椎體壓縮骨折;③ 經 1 次或多次椎體強化術(PVP 或 PKP)治療后形成夾心椎;④ 隨訪時間≥12 個月。

排除標準:① 因脊柱轉移瘤或原發性腫瘤所致病理性骨折;② 因血管瘤行椎體強化術;③ 形成夾心椎后因高能量損傷(交通事故傷、高處墜落傷等)導致再骨折;④ 出現與椎體強化術相關的嚴重并發癥,如脊髓或神經根穿刺損傷、癥狀性骨水泥滲漏等;⑤ 有胸腰椎內固定或融合手術史;⑥ 形成夾心椎后隨訪資料不全。

2015 年 4 月—2019 年 10 月,共 1228 例 OVCF 患者行椎體強化術,129 例形成夾心椎,其中 115 例患者符合選擇標準納入研究。男 27 例,女 88 例;年齡 53~89 歲,平均 73.9 歲。

1.2 研究方法

以椎體 MRI T2 抑脂序列存在高信號作為骨折評定標準,觀察患者術后再骨折情況,并從患者及椎體兩個層面進行比較。

1.2.1 觀測指標

① 患者層面相關分析:收集患者性別、年齡、身體質量指數(body mass index,BMI)、是否行 DXA 檢測以及 T 值(DXA 檢測者)、是否有明確致傷原因,形成夾心椎時椎體強化術式以及穿刺方式、椎體強化術次數、夾心椎是否由同一次椎體強化術形成、術后是否使用密固達抗骨質疏松治療。收集患者 X 線片及 MRI 資料,計數各例患者形成夾心椎時陳舊性骨折椎體(椎體前緣高度丟失>25% 且 MRI 圖像上無明顯信號改變)數量、已強化椎體數量,評估患者是否合并脊柱畸形(側彎和/或后凸)、骨水泥分布情況、夾心椎區域后凸角度。其中,骨水泥分布評估采用 Liu 等[16]報道的 12 分法;夾心椎區域后凸角度為夾心椎頭端強化椎上終板與尾端強化椎下終板的夾角。

② 椎體層面相關分析:將患者形成第 1 個夾心椎時,T4~L5 節段中所有非強化椎作為獨立個體進行分析。將非強化椎分為鄰椎(夾心椎、普通鄰椎)和非鄰椎。夾心椎指頭、尾兩端均與強化椎相鄰的非強化椎,普通鄰椎指僅有一端(頭端或尾端)與強化椎相鄰的非強化椎;非鄰椎指頭、尾兩端均不與強化椎相鄰的非強化椎。將患者性別、年齡、BMI、致傷原因、形成夾心椎時椎體強化術式與穿刺方式、椎體強化術次數、夾心椎是否由同一次椎體強化術形成、骨水泥分布及椎間隙滲漏、是否合并脊柱畸形、已強化椎體數量、陳舊性骨折椎體數量、夾心椎區域后凸角度,以及非強化椎類型、是否位于胸腰段(T11~L2)共 16 個因素,作為再骨折潛在危險因素,行 Cox 比例風險分析。

同時對椎體進行生存分析。各椎體生存時間以患者形成第 1 個夾心椎的椎體強化術日期為起點,對于隨訪期間再骨折椎體以 MRI 明確診斷骨折日期作為終點,對于研究終止時未再骨折椎體則以隨訪終止時間(2020 年 10 月 31 日)作為終點。隨訪期間因再骨折行椎體強化術而新形成的夾心椎,則按該次強化術日期為生存時間起點,終點標準與上述一致。生存時間以 30.5 d 為 1 個月。

1.2.2 統計學方法

采用 SPSS23.0 統計軟件進行分析。計量資料中符合正態分布以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析;不符合正態分布以中位數(四分位數間距)表示,組間比較采用 Wilcoxon 秩和檢驗。計數資料以率表示,組間比較采取 χ2 檢驗。

采用 Kaplan-Meier 法繪制夾心椎、普通鄰椎生存曲線,以壽命表法計算累積生存率,生存曲線比較采用 Log-Rank 檢驗。再骨折相關危險因素分析采用 Cox 比例風險回歸模型,比較夾心椎與普通鄰椎再骨折的相對危險度。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 患者層面相關分析

115 例患者椎體強化術后獲隨訪 12.6~65.9 個月,平均 36.2 個月。隨訪期間 31 例患者(27.0%)發生 37 次再骨折,累及 51 個椎體。同期接受椎體強化術的 1 228 例患者椎體再骨折發生率為 15.2%(187/1228),低于 115 例形成夾心椎患者的再骨折發生率,差異有統計學意義(χ2=10.638,P=0.001)。

115 例患者中 61 例進行 DXA 檢測,其中 19 例發生再骨折者 T 值中位數為?3.4(?3.8,?3.1),42 例未發生再骨折者 T 值中位數為?3.0(?3.3,?2.8),差異有統計學意義(Z=?2.928,P=0.003)。術后 23 例使用密固達行抗骨質疏松治療。

再骨折與未再骨折患者間,除已強化椎體數量差異有統計學意義(Z=0.870,P=0.004)外,在性別、年齡、BMI、有無明確致傷原因、是否行 DXA 檢測、形成夾心椎時椎體強化術式及穿刺方式、椎體強化術次數、夾心椎是否由同一次椎體強化術形成、形成夾心椎時陳舊性骨折椎體數量、是否合并脊柱畸形、骨水泥分布、夾心椎區域后凸角度方面,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表 1。

2.2 椎體層面相關分析

納入患者的 T4~L5 節段共 1610 個椎體,其中已強化椎 317 個,非強化椎 1 293 個。非強化椎中鄰椎 422 個(夾心椎 136 個、普通鄰椎 286 個)、非鄰椎 871 個。隨訪期間 35 個鄰椎(8.3%,35/422)、16 個非鄰椎(1.8%,16/871)發生再骨折,兩者再骨折發生率差異有統計學意義(χ2=31.281,P=0.000)。胸腰段鄰椎與非鄰椎再骨折發生率分別為 13.1%(25/191)、2.8%(3/109),差異有統計學意義(χ2=8.762,P=0.003);非胸腰段分別為 4.3%(10/231)、1.7%(13/762),差異仍有統計學意義(χ2=5.390,P=0.020)。

鄰椎中有 17 個夾心椎(11.3%,17/136)、18 個普通鄰椎(6.3%,18/286)發生再骨折,發生率差異有統計學意義(χ2=4.668,P=0.031)。按壽命表法,夾心椎 1 年內不發生再骨折的概率為 0.90,95%CI 為(0.89,0.91);普通鄰椎為 0.95,95%CI 為(0.95,0.95)。夾心椎 5 年內不發生再骨折的概率為 0.87,95%CI(0.86,0.88);普通鄰椎為 0.93,95%CI 為(0.93,0.93)。采用 Kaplan-Meier 法繪制的夾心椎、普通鄰椎再骨折風險曲線見圖 1,Log-Rank 檢驗顯示兩者差異具有統計學意義(χ2=4.823,P=0.028)。

圖1

夾心椎與普通鄰椎再骨折風險曲線

Figure1.

Risk curves of refracture between sandwich and ordinary adjacent vertebrae

圖1

夾心椎與普通鄰椎再骨折風險曲線

Figure1.

Risk curves of refracture between sandwich and ordinary adjacent vertebrae

Cox 比例風險回歸模型分析,Cox 模型系數的 Omnibus 檢驗具有統計學意義(χ2=72.719,P=0.000)。分析顯示在 16 個潛在危險因素中,非強化椎類型與位置、已強化椎體數量、穿刺方式是不同類型非強化椎再骨折的危險因素。在非強化椎的類型上,夾心椎再骨折相對危險度是非鄰椎的 3.688 倍,普通鄰椎是非鄰椎的 2.239 倍。在非強化椎位置方面,位于胸腰段的非強化椎再骨折相對危險度是非胸腰段的 2.788 倍。在已強化椎體數量上,每增加 1 個強化椎,再骨折的相對危險度將增加 1.490 倍。在穿刺方式上,單側穿刺再骨折的相對危險度是雙側穿刺的 1.790 倍。見表 2。

3 討論

3.1 不同類型非強化椎再骨折風險比較

夾心椎作為特殊鄰椎,頭尾兩端均受強化椎影響,其是否具有更高的再骨折風險一直是臨床關注焦點。本研究顯示夾心椎患者再骨折發生率高于同期所有接受椎體強化術患者;在椎體層面,夾心椎再骨折發生率同樣高于普通鄰椎,并且夾心椎再骨折的相對危險度是非鄰椎的 3.688 倍、普通鄰椎是非鄰椎的 2.239 倍。這一結果表明椎體強化對于非強化椎再骨折是存在影響的,而且夾心椎再骨折風險高于普通鄰椎、普通鄰椎又高于非鄰椎,提示這種影響可能還存在一定“量效關系”。

由于夾心椎發生率相對較低[17],關于夾心椎臨床報道較少[11-15];加之目前相關報道存在研究樣本量偏小[11]、研究納入標準不嚴謹[17]或者樣本量大但研究方法存在缺陷[12-15]等不足,均未得出令人信服的結論。本研究從患者及椎體兩個層面分別證實了夾心椎具有更高的再骨折風險。有學者建議所有夾心椎進行無差別預防性強化[9-10],但本研究結果顯示夾心椎 5 年不發生再骨折的概率仍高達 0.87,因此我們認為對于夾心椎不宜無差別預防性強化,僅對存在夾心椎位于胸腰段、有多個強化椎體等再骨折危險因素的患者,選擇預防性強化處理。

3.2 再骨折相關危險因素

本研究通過 Cox 比例風險回歸模型對不同類型的非強化椎再骨折危險因素進行分析,發現除非強化椎類型外,非強化椎是否位于胸腰段、已強化椎體數量、穿刺方式也與再骨折發生密切相關。

胸腰段作為脊柱骨折的好發區域[18],本研究發現其也是再骨折的重要危險因素。分析原因可能是胸腰段是胸椎后凸與腰椎前凸的交匯處,是脊柱屈伸活動度最大的區域,也是應力集中點,承擔的負荷大于中上胸椎。但是,本研究也發現無論是否位于胸腰段,鄰椎再骨折發生率均高于非鄰椎,表明非強化椎類型因素對于再骨折的影響可能要強于胸腰段這一因素。

已強化椎體數量也是影響再骨折的一個重要危險因素[16, 19-20]。已強化椎體數量增多,意味著強化對于脊柱整體生物力學狀態影響增大[21],同時也伴隨著鄰椎數量增加,發生再骨折的可能性隨之增大。此外,強化處理的椎體更多也代表著已骨折椎體更多[22],提示患者可能存在更嚴重的骨質疏松,因而更容易出現再骨折。形成夾心椎的患者通常也具有更多的已強化椎體數量,再骨折風險也更高。

本研究還發現單側穿刺發生再骨折的相對危險度是雙側穿刺的 1.790 倍。我們認為單側穿刺可能不利于骨水泥在椎體內均衡分布,引起椎體內部應力的偏側分布,從而增加再骨折風險[23]。但 Liu 等[16]研究發現骨水泥分布對于再骨折僅有微弱的影響。因此,穿刺方式對于再骨折的影響程度及其機制仍然需進一步研究。

骨密度作為反映骨骼物理特性的重要指標,也被認為與再骨折發生相關[24-26]。本研究中,再骨折患者骨密度也低于未再骨折患者,但由于不是所有患者都進行了 DXA 檢測,故未將骨密度納入 Cox 分析。此外,有研究發現骨密度與骨折風險間相關性并不高[27],因而骨密度對研究結果影響可能較小。

有學者認為骨水泥椎間隙滲漏是再骨折的重要危險因素[26, 28]。蔡凱文等[18]認為骨水泥椎間隙滲漏是否影響再骨折的發生,主要與其滲漏的位置及分型有關,并非所有椎間隙滲漏都參與力學傳導而影響再骨折。還有研究指出患者的性別[29]、年齡[26]、BMI[30]、脊柱矢狀位參數[31]、強化方式[32]、抗骨質疏松治療方案[33]及骨水泥分布[16]等,對再骨折的發生也存在影響。我們也將上述因素納入了本研究,但分析結果顯示這些均不是再骨折危險因素。這也從一方面說明基于患者層面的研究,可能會因這些因素間的相互作用得出不一致結論。

3.3 本研究的不足

本研究僅納入疼痛明顯的癥狀性再骨折,未納入無癥狀或僅有輕微癥狀的再骨折,存在低估再骨折發生率的可能。其次,本研究為回顧性研究,存在一定偏倚。

綜上述,夾心椎具有比普通鄰椎更高的再骨折風險,建議對位于胸腰段、已強化椎體多,且椎體強化術中選擇單側穿刺方式的患者行強化處理。

作者貢獻:劉進負責資料總結、統計分析、文章寫作與修改;唐靜負責查閱文獻、資料總結;陳果負責資料收集;顧祖超、張宇、于圣會負責病例提供;劉浩負責研究方案設計與指導、文章修改。

利益沖突:所有作者在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理:研究方案經成都市第一人民醫院倫理委員會批準(2020年KT第010號)。