Ilizarov技術是國際公認的肢體矯形臨床治療方法,但外固定相關的并發癥較多。隨著時代的發展和進步,在Ilizarov技術基礎上形成了第2代肢體矯形技術——體外控制全植入性髓內延長釘。自20世紀80年代首個體外控制全植入性髓內延長釘出現,經過40余年的發展,目前已有超過3種延長機制的體外控制全植入性髓內延長釘,而且通過大量實驗研究及臨床應用,已經形成了成熟穩定的臨床治療模式,如德國Peter H. Thaller教授提出的End-Point-First(EPF)方案。與Ilizarov技術相比,體外控制全植入性髓內延長釘在便利性、舒適度、感染風險、軟組織損傷、術后疼痛感以及肢體延長可控性方面均有明顯優勢。目前,國內尚無相關器械及其臨床應用,該文主要對體外控制全植入性髓內延長釘的發展、臨床治療理念以及目前國外肢體延長治療現狀進行詳細介紹,以期為國內肢體矯形進一步發展提供新思路。

引用本文: 陳甫寰, Peter H. Thaller, 秦泗河. 體外控制全植入性髓內延長釘及其臨床治療理念研究進展. 中國修復重建外科雜志, 2021, 35(12): 1623-1629. doi: 10.7507/1002-1892.202107012 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

20世紀50年代Ilizarov教授通過系統性研究骨牽拉再生的生物學現象和骨延長愈合機制,發現了“張力-應力”法則,即“Ilizarov效應”,并設計出環形外固定器和真正的微創骨科技術體系,使臨床肢體矯形和功能重建發生了顛覆性改變[1-2]。外固定器牽張成骨是全世界公認的有效矯正肢體畸形方法,但也存在大量與外固定相關的并發癥及不足,如針道感染、延長過程中疼痛、牽張后發生張力引起的肌肉攣縮、軟組織移位、周圍神經血管損傷、踝關節和髖關節脫位、關節僵硬、持續佩戴外固定架降低患者生活質量等[3-4]。有學者提出將內固定與外固定相結合,以減少外固定架佩戴時間[5],但也不能完全避免外固定相關并發癥的發生。

為了解決上述問題,以德國等國家為首的國外肢體矯形界醫生研發了體外控制全植入性髓內延長釘[6-7]。該系統一般包括髓內延長釘及體外控制器兩部分,目前已用于臨床的髓內延長釘可通過機械力、電動力或磁力進行驅動,根據不同的驅動原理配置相應類型控制器[8]。與外固定器相比,采用體外控制全植入性髓內延長釘矯形具有感染率低、軟組織損傷小、疼痛程度輕、關節活動良好、下肢力線控制好以及維護成本低等優點[9-10],但目前國內尚未引入相關器械以及臨床應用。

本文詳細介紹體外控制全植入性髓內延長釘的發展歷史、臨床應用及End-Point-First(EPF)標準化臨床治療理念,以期為國內肢體矯形提供新思路,為肢體矯形患者提供更理想的臨床治療選擇。

1 體外控制全植入性髓內延長釘發展歷史

1956年,美國加利福尼亞大學附屬醫院骨科Frederic C. Bost首先提出利用普通髓內釘進行肢體延長和重建手術[11],臨床應用于23例股骨增高患者,均獲得了滿意療效,通過髓內釘固定有效解決了既往不易維持截骨碎片位置的問題。德國慕尼黑大學附屬市中心醫院Brunner等[12] 首次通過動物實驗證明了髓內釘結合Ilizarov外固定架治療脛骨及股骨干大段缺損的有效性,結果顯示即使髓內釘破壞了髓內循環系統,但是通過剩余骨組織的拉伸和壓縮,納入實驗的21只成年母羊脛、腓骨均顯示骨再生良好,為之后體外控制全植入性髓內延長釘的發展奠定了堅實的實驗基礎。

1975年,德國Gotz Schnellman教授設計了植入性髓內自動延長釘,并且成功治療因外傷導致的股骨短小患者[13]。該延長釘主要通過外接液壓管來驅動,雖不是完全意義上的全植入性髓內延長釘,但開啟了體外控制全植入性髓內延長釘的發展篇章。之后,全球首個體外控制全植入性髓內延長釘Bliskunov? nail問世,1983年Bliskunov [14]報道了全球首例應用病例,他們采用該系統對股骨短小患者成功實施股骨延長術。1990年初陸續出現了Albizzia? nail (Medinov-AMP;Roanne公司,法國)及其改進版本Betzbone? nail(Med-Tech GbmH-Betz Institute Wadern公司,德國)[15]。以上3種類型體外控制全植入性髓內延長釘均為機械棘輪系統(Ratchet System)驅動,即患者通過小幅度旋轉下肢來實現髓內延長釘的延長,一旦達到所需長度即可取出髓內釘。但延長期間因下肢旋轉角度過大(每旋轉20° 延長約0.7 mm),患者會感覺嚴重不適或者疼痛感,因此這3種系統目前臨床已不再使用。美國Orthofix公司研制的Intramedullary Skeletal Kinetic Distractor(ISKD?)是由主體和伸縮部分之間的2個旋轉棘輪系統來實現驅動,與Bliskunov? nail和Albizzia? nail相比,在獲得相同延長長度條件下,其下肢旋轉角度減小(每旋轉3°~9° 延長約1 mm)。然而,ISKD? 存在不受控制的延長現象,也被稱為“失控延長(run-away)”現象,即當延長速度超過1.5 mm/d,會發生骨質愈合不佳或不愈合,故其延長可靠性受到了質疑[16]。同時,因為該系統仍采用旋轉延長驅動機制,延長過程中仍存在疼痛問題,所以2009年ISKD? 也退出了臨床[17]。

20世紀90年代末,德國慕尼黑大學附屬市中心醫院發明了Fitbone? nail(Wittenstein 公司,德國)[18]。它是一種電驅動全植入性髓內延長釘,通過齒輪和主軸系統延伸,實現精確控制延長長度。驅動電源從外部控制器傳送到皮下接收器(約直徑2.5 cm圓形裝置),皮下接收器通過絕緣柔性電線與延長釘內的驅動器系統相連,從而實現髓內骨延長(圖1)。Fitbone? nail包括伸縮式和滑動式,兩種類型的驅動機制完全不同。其中,伸縮式具有伸縮功能,通過螺紋桿伸縮來實現髓內延長釘遠端延長,在股骨和脛骨中均可使用。而滑動式只有單純拉動功能,臨床使用較少,主要原因包括:① 滑動式髓內延長釘最小直徑僅13 mm;② 滑動式髓內延長釘僅能通過順行股骨入口嵌入;③ 滑動式髓內延長釘是將近端部分向遠端拉入到螺釘固定的股骨中(最多可達8 cm),可能導致髓內延長釘不穩定問題;④ 延長期間會占用股骨遠端空間。

圖1

Fitbone? nail系統

Figure1.

Fitbone? nail system

圖1

Fitbone? nail系統

Figure1.

Fitbone? nail system

Fitbone? nail主要在歐洲各國、澳大利亞和土耳其等國家使用,臨床治療結果良好[19]。延長期間最常見并發癥是由于鎖緊螺釘松動或延長部分回縮導致的延長縮短,這種現象稱為“Back-tracking”,可通過定期臨床隨訪來監測調控。針對上述并發癥,學者們對Fitbone? nail的抗回縮機制穩定性方面進行了改良[20],以有效避免延長長度丟失,以及由此導致的骨質提前愈合。Black等[20]對采用環形外固定架和Fitbone? nail治療的患者進行了比較,結果顯示髓內延長釘組并發癥減少,平均疼痛程度降低,患者術后理療介入需求也降低。通過臨床20余年的應用研究,Fitbone? nail成為第1個長期臨床試驗驗證有效且安全的體外控制全植入性髓內延長釘,為制定標準化體外控制全植入性髓內延長釘手術技術奠定了基礎,也為該系統的后續臨床應用提供了可靠臨床證據。

美國Ellipse Technologies公司研制的PRECICE? nail是目前占有全球市場份額最大的體外控制全植入性髓內延長釘[21]。該系統采用磁力驅動,由包含2個旋轉磁鐵的外部遙控器以及內置磁鐵的全植入性髓內延長釘組成,延長時患者只需將外部遙控器放置于髓內延長釘附近皮膚上,通過改變外部遙控器擺放方向控制髓內延長釘的伸縮,達到延長或者縮短肢體的目的(圖2)。2011年5月,新西蘭媒體報道了首例PRECICE? nail肢體延長術,但無后續隨訪報道;同年6月土耳其Metin醫生報道了PRECICE? nail肢體延長術,且隨訪顯示患者對術后效果滿意[22]。

圖2

PRECICE? nail系統

Figure2.

PRECICE? nail system

圖2

PRECICE? nail系統

Figure2.

PRECICE? nail system

第1代PRECICE? nail共有2種直徑(10.7、12.5 mm)、6種長度(230~355 mm),最長延長長度為65 mm。術中可選擇順行股骨梨狀肌或大轉子植入、逆行股骨植入以及順行脛骨植入。第1代產品早期臨床均采用標準手術治療方案及0.66~1 mm/d漸進式肢體延長速率,均達到預期延長長度,并獲得良好骨再生結果[23]。該系統應用最常見并發癥為延長結束后成骨期發生髓內延長釘斷裂,主要原因是該髓內延長釘防旋轉裝置處設計了薄磁性金屬軸,其在髓內延長釘融合處會形成一個冠狀結構相對脆弱的應力點(圖3)。因此,美國Ellipse Technologies公司分別在2012年和2014年對第1代PRECICE? nail產品進行了改良,第2代產品為一個整體式植入物,直徑更小(8.5 mm),長度包括150、165、175、190、215、245、275、305、335、365 mm,但長度<190 mm的產品需要提前定制;可實現50~80 mm肢體延長,而且第2代產品的彎曲疲勞強度是第1代產品2倍以上,齒輪和延長杠之間的耦合強度達3倍。目前臨床應用第2代PRECICE? nail尚未出現斷裂現象[24-25]。

圖3

第1代PRECICE? nail防旋轉裝置薄磁性金屬軸(紅圈)

Figure3.

The anti-rotation device (red circle) of the first gene ration PRECICE? nail

圖3

第1代PRECICE? nail防旋轉裝置薄磁性金屬軸(紅圈)

Figure3.

The anti-rotation device (red circle) of the first gene ration PRECICE? nail

2018年,該公司生產了第3代PRECICE? nail(PRECICE? STRYDE)。第3代產品采用Biodur108合金不銹鋼材質制成,用防旋轉凸耳(anti-rotation lug)結構取代了第2代產品中的冠狀結構,同時通過增加磁鐵長度使牽引力提高了18.6%。患者術后即可全負重,最大程度提高了生活質量,但術后即刻負重質量上限與髓內延長釘直徑相關。髓內延長釘直徑為10 mm 時,術后即刻負重<68 kg,以此類推直徑11.5 mm時負重<91 kg、直徑13 mm時負重<114 kg)[26]。

2 肢體矯形及延長治療理念

目前,Fitbone? nail和PRECICE? nail的安全性和有效性已在臨床得到認證,但尚未形成一個完整的臨床治療體系。德國慕尼黑大學附屬市中心醫院Peter H. Thaller教授經過10余年對體外控制全植入性髓內延長釘的研究以及臨床200余例的治療,提出了 EPF 手術設計方式,包括術前設計、手術操作要點、術后管理程序及并發癥預防[27-28]。

2.1 臨床評估

術前采集病史,了解導致患者肢體畸形的原因(先天性、創傷性或者其他原因);檢查患者關節活動度,有無任何類型關節攣縮及不穩定跡象。通過下肢體格檢查了解患者是否有下肢扭轉畸形,明確是否需要全下肢CT掃描。為更科學地了解延長后下肢恢復程度,必須檢查患者下肢血管、神經功能及相關實驗室檢查指標(如感染和凝血參數)。患者吸煙史、營養狀況、身體質量指數及年齡等其他危險因素也需考慮[29]。

2.2 影像學評估

影像學評估主要包括下肢側位X線片和雙下肢全長站立位X線片(long standing radiology,LSR)。

LSR是一種常規的雙下肢X線片,拍攝時患者雙下肢全負重且盡可能完全伸展,髕骨處于膝關節中心位。如果患者雙下肢不等長,可通過間隔板進行平衡補償,使用間隔板還可以了解下肢需延長程度。在膝關節之間或者稍下方位置放置30 mm不透射線球體,為后期手術設計提供參考標尺。如在體格檢查或LSR中發現有下肢扭轉畸形情況,應進一步行全下肢CT掃描,確定扭轉角度。

如果患者存在較嚴重下肢畸形,單純使用體外控制全植入性髓內延長釘難以同期完成矯形與延長,應考慮先手術矯正下肢畸形,再二期手術延長。Peter H. Thaller教授臨床經驗認為對于下肢畸形<30°者,均可一期通過體外控制全植入性髓內延長釘治療,干骺端截骨術矯正后再穿釘可以同期安全地完成矯正畸形與延長[27-28]。

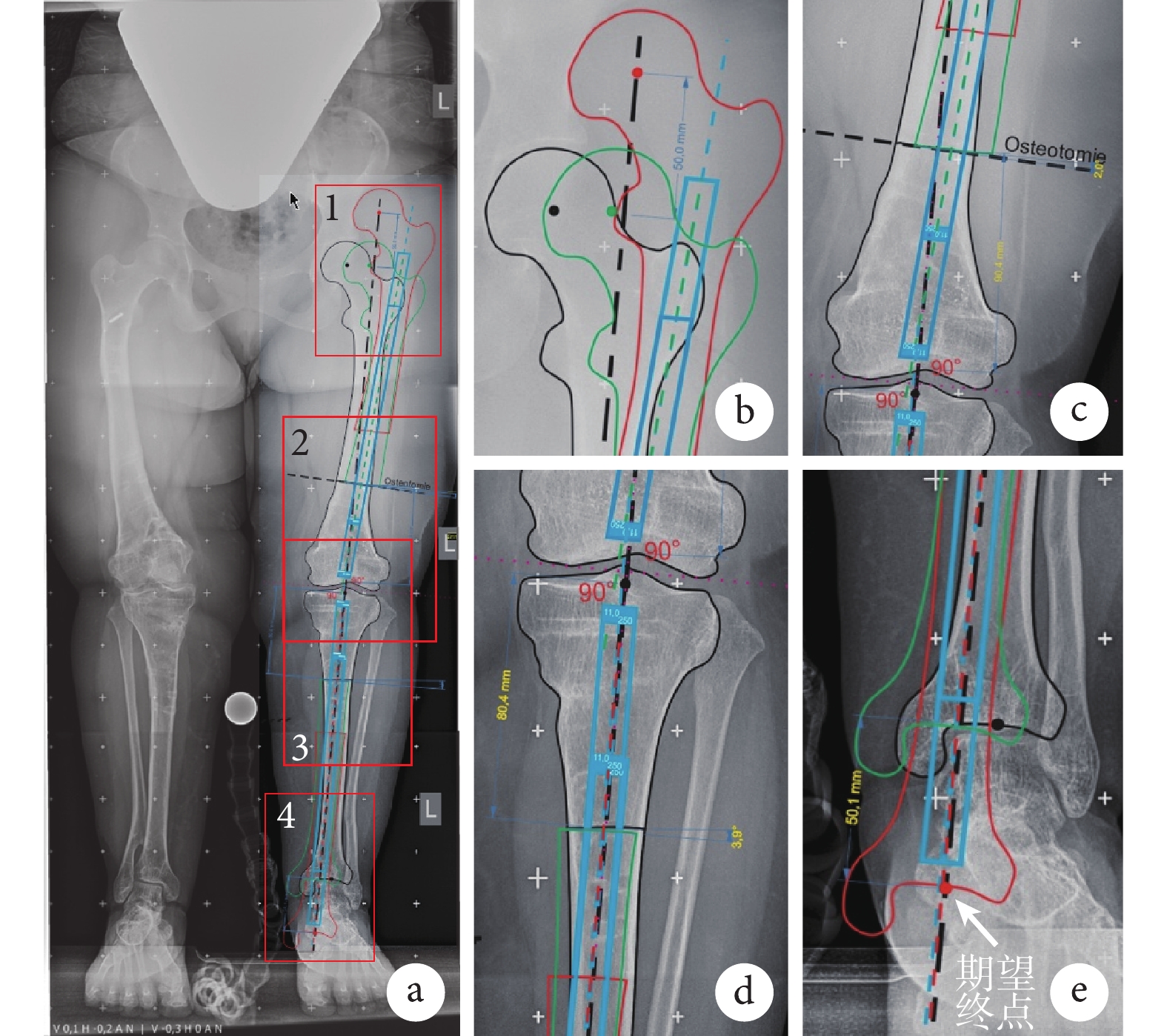

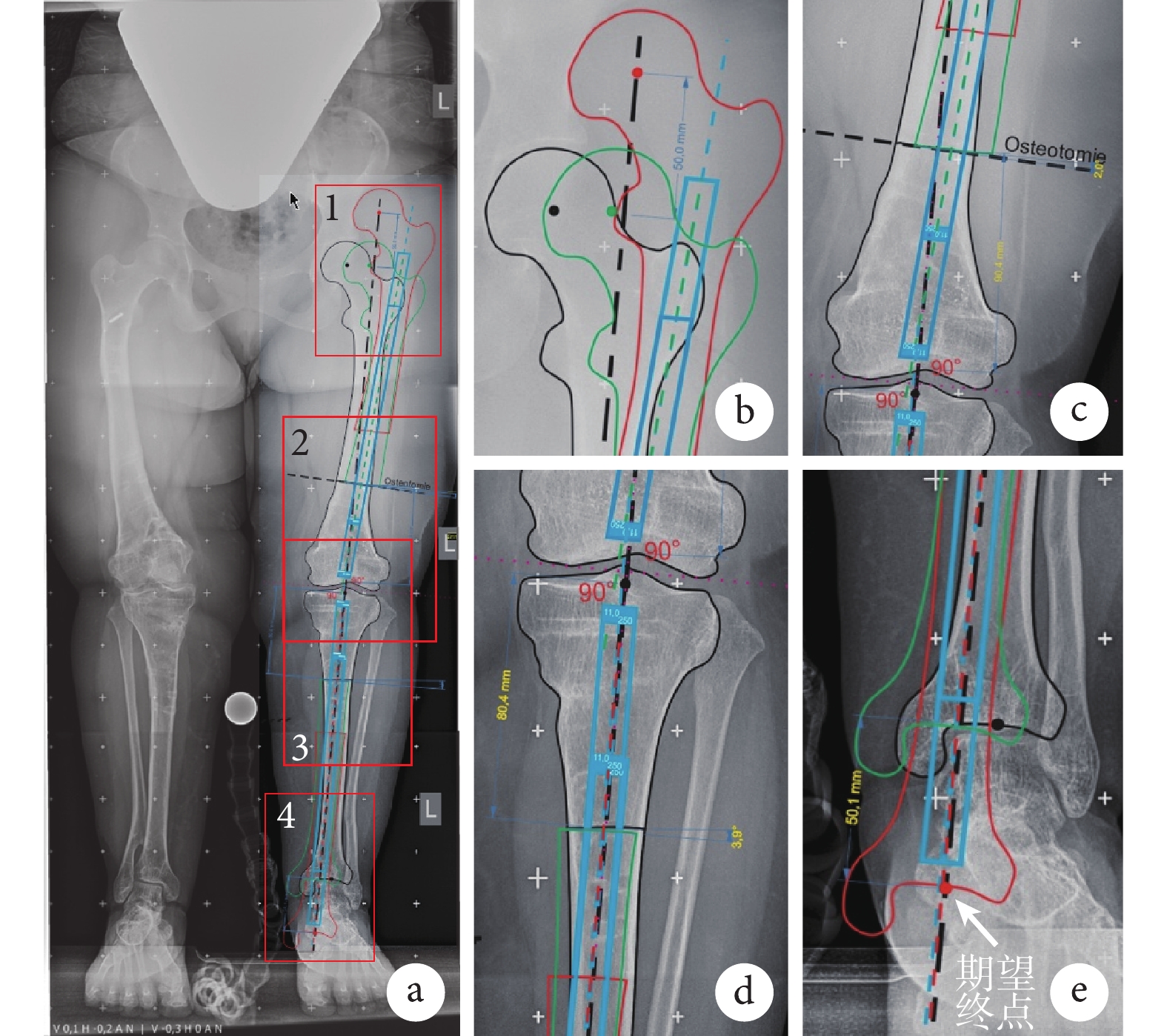

2.3 術前下肢畸形矯正與延長方案設計

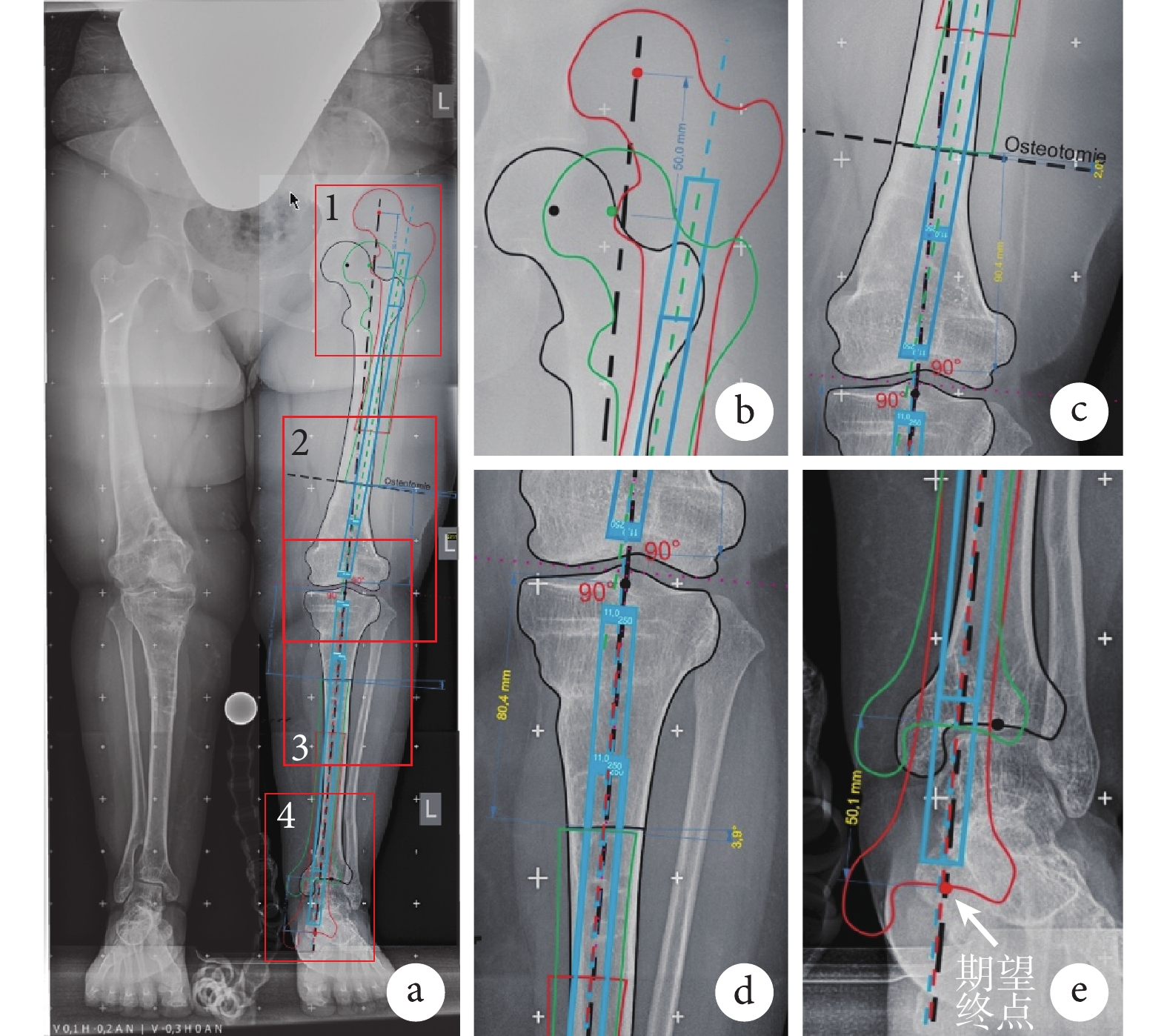

下肢畸形矯正和延長均可使用EPF手術設計方式,如果患者是單純某一個骨節段需要進行畸形矯正和延長,首先模擬股骨或脛骨術后期望終點(End Point)。在EPF手術設計方案中,期望終點是第1個可見的設計位點,然后在期望終點的骨節段中插入合適直徑的髓內延長釘,逆向使期望終點處的截骨段逐步恢復至術后即刻狀態。EPF術前設計方案可以提前預測患者治療效果和術后延長過程,是一個逆向動態模擬過程,有利于醫生和患者交流(圖4)。

圖4

EPF手術設計理念

圖4

EPF手術設計理念

a. 設計圖全景;b~e. 手術設計細節圖,分別對應于圖a中第1、2、3、4部位

Figure4. Concept of EPF designa. Design panorama; b-e. Details of the surgical design, corresponding to the first, second, third, and fourth parts of the figure a

EPF手術設計在Coral Draw繪圖軟件中進行,首先行不對準測驗(Malalignment Test),確定患者下肢機械軸偏移程度、股骨遠端外側角、脛骨近端內側角、關節線相交角及雙下肢長度差值等,明確需要手術治療部位。以矯正脛骨為例,首先描繪脛骨外形,通過髖關節中點與膝關節中點連線來定義患者新的下肢機械軸,即治療后能獲得的正確下肢機械軸。對照患者正常側下肢長度或者患者期望延長長度,確定達到新的下肢機械軸需要延長長度,此時即可確定新的下肢機械軸終點。通過截骨構造了遠端游離脛骨(圖4:紅色輪廓),復制該部分輪廓,沿著髓內軸回溯到截骨處(圖4:綠色輪廓)。這種以圖形方式定義治療期望終點、術后即刻表現和髓內延長釘角度及路徑的手術設計方案,即為EPF手術設計方式。

截骨位置距離干骺端越近,骨再生能力越強,也有利于矯正更多的脛骨上段畸形角度;但越靠近干骺端截骨,髓內固定穩定性也就越差,因此選擇大小和尺寸合適的髓內延長釘也極為重要。EPF可更加全面地從患者術后即刻、延長路徑以及治療期望終點進行完美模擬和設計,同時也為術者在手術結束后再次驗證提供了參考。

2.4 手術治療經驗分享

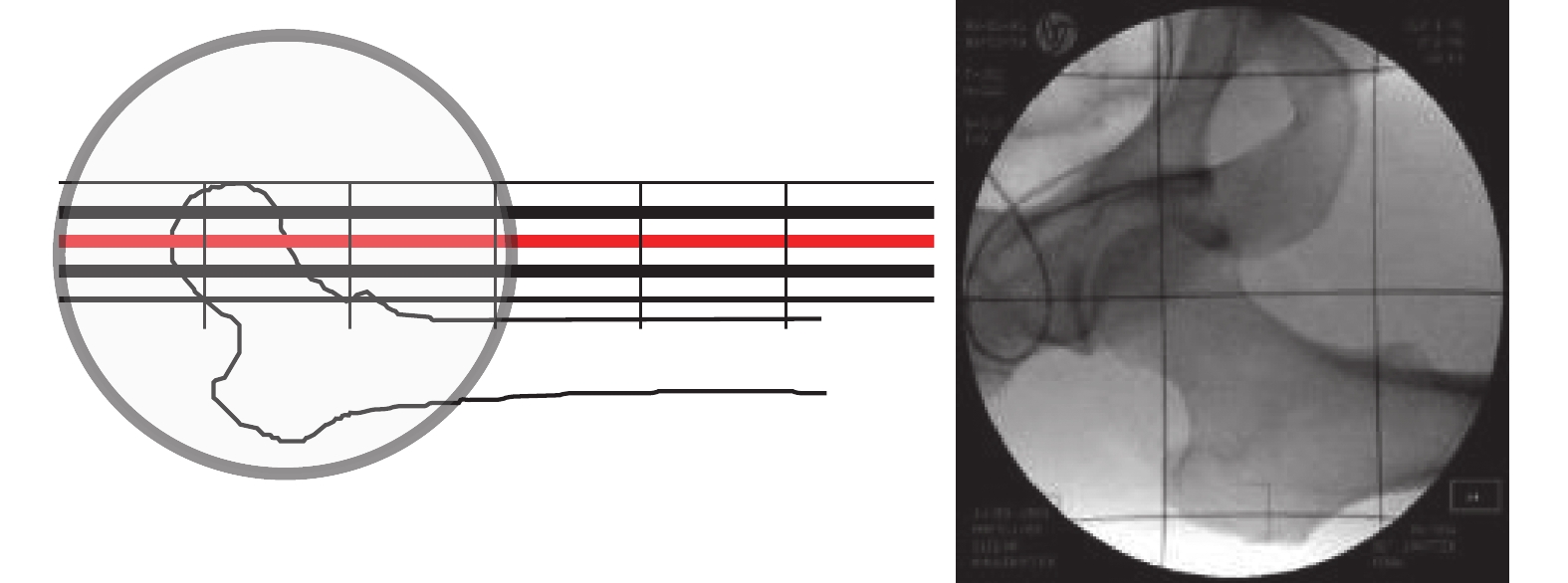

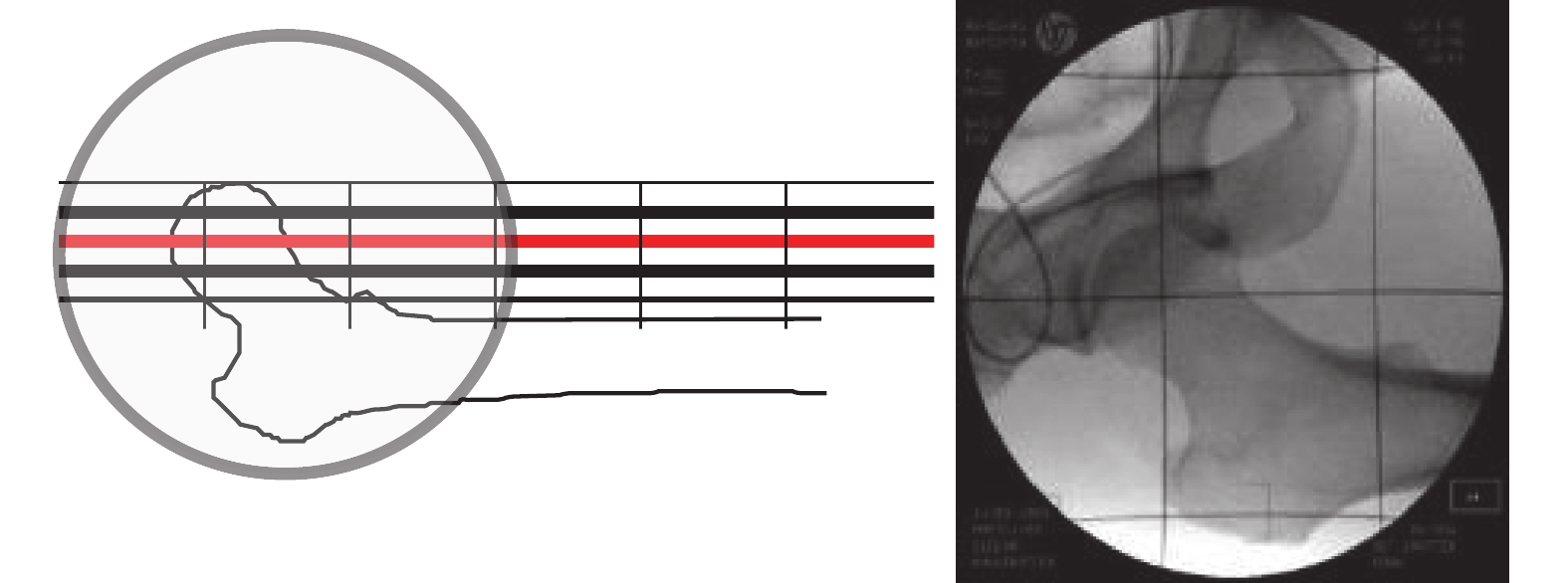

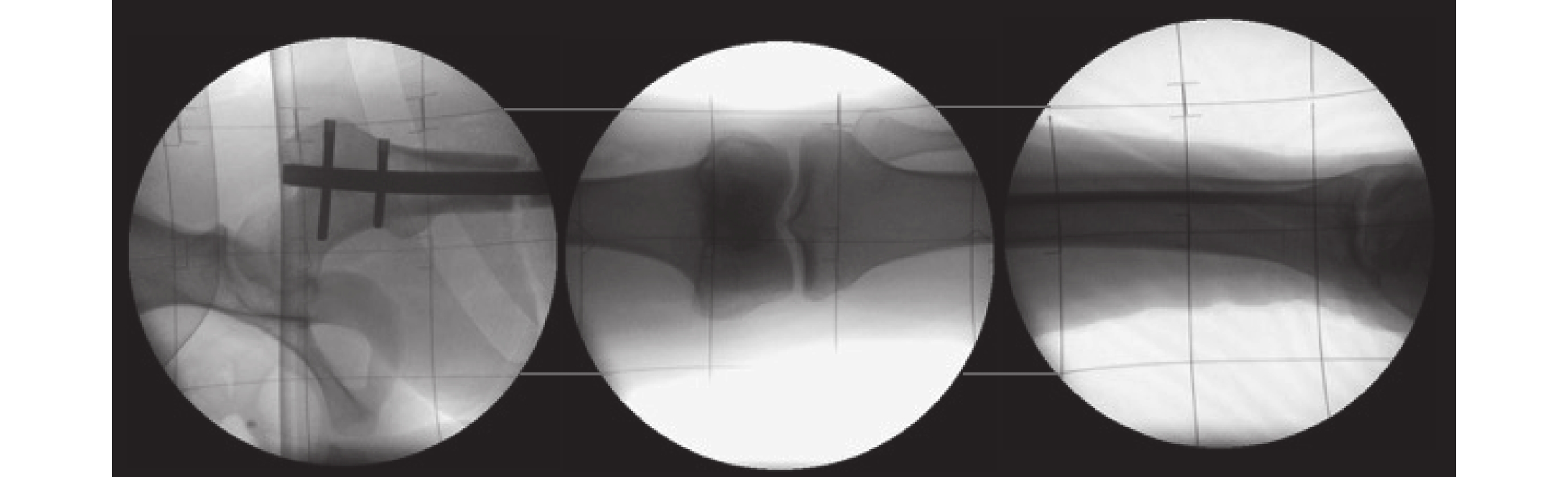

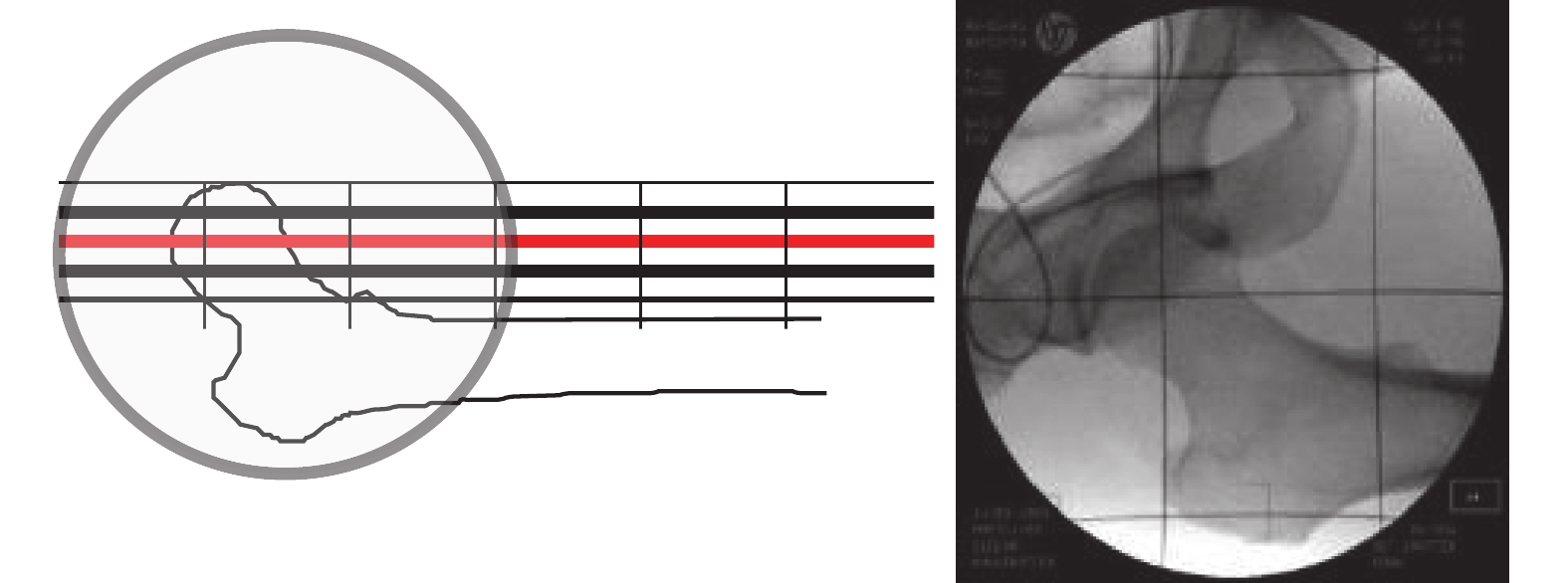

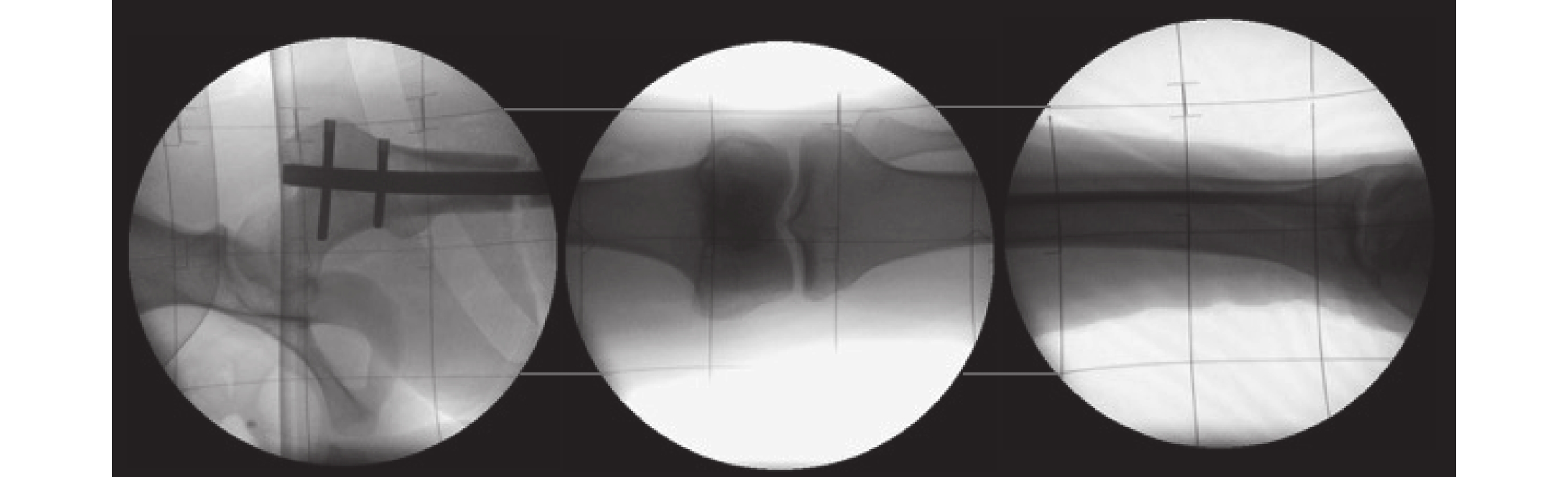

患者術中仰臥于X線網狀隔板(有利于術中確定下肢力線)(圖5),全麻插管狀態下進行手術。術前設計圖按照患者身高以1∶1比例在半透明紙上打印后懸掛于手術室。

圖5

術中患者仰臥于X線網狀隔板表現

圖5

術中患者仰臥于X線網狀隔板表現

a. 示意圖;b. 術中透視圖

Figure5. The performance of the patient lying on the X-ray mesh partition during operationa. Schematic diagram; b. Intraoperative X-ray diagram

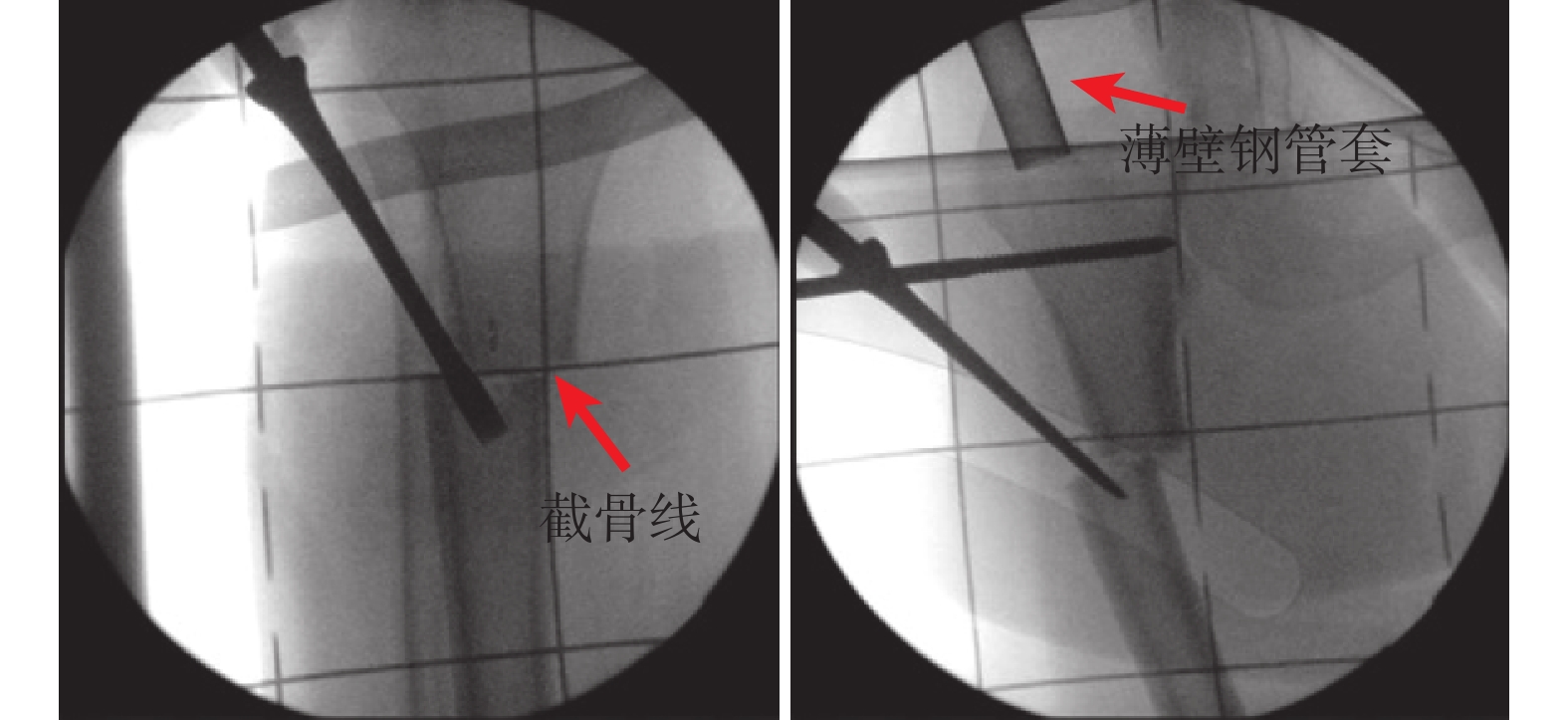

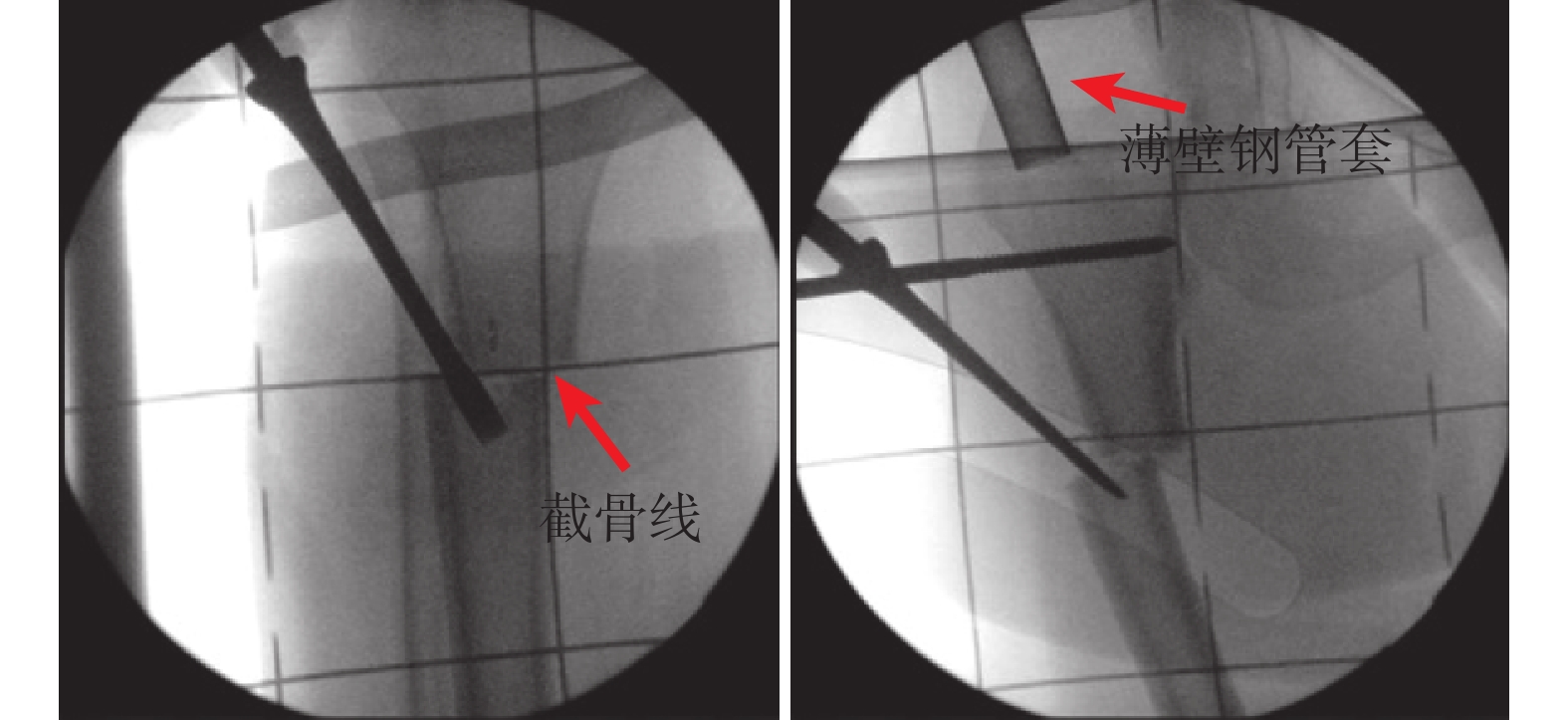

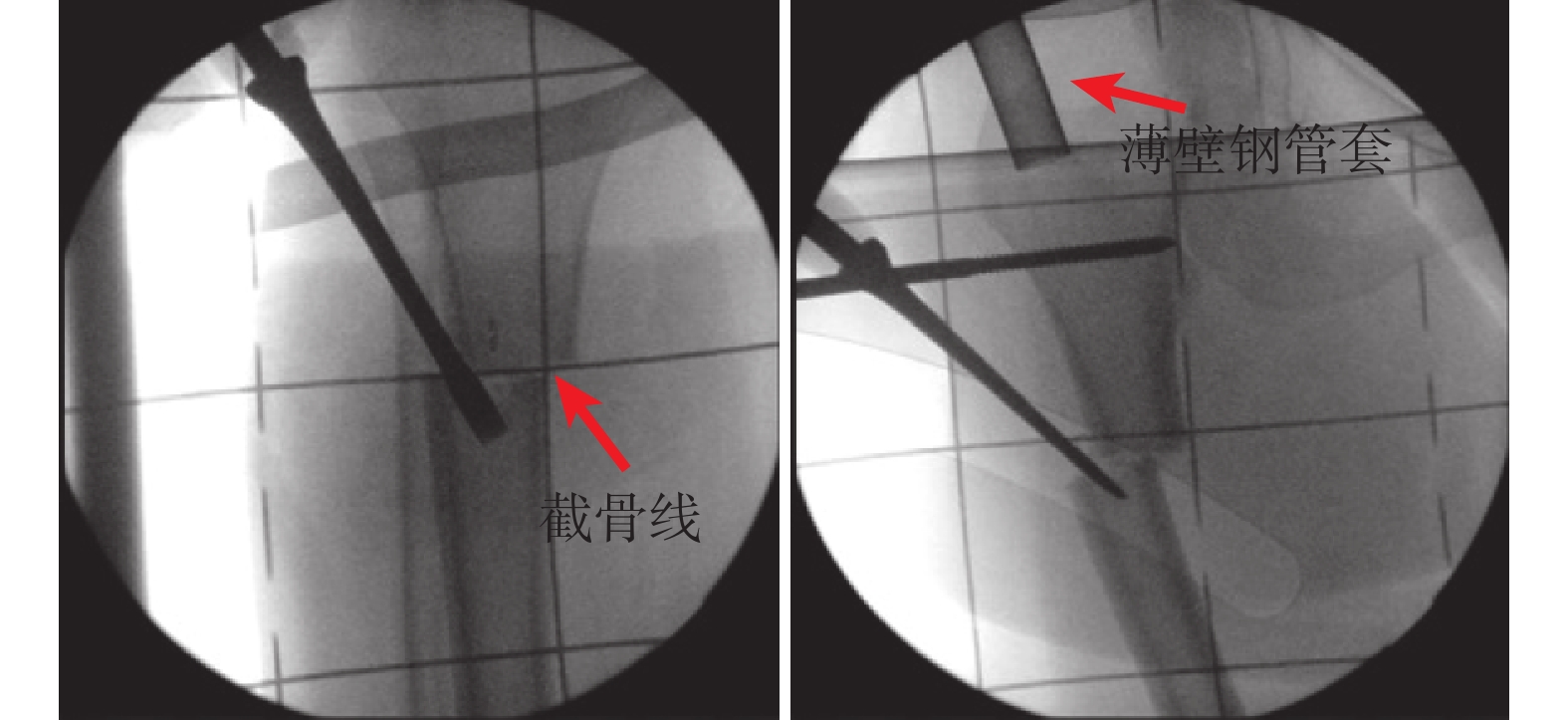

對于股骨延長患者,在股骨近端及遠端分別放置1枚Schanz針,方便控制下肢扭轉,髓內延長釘入口處作2 cm切口,并且利用3 mm 克氏針標記,利用薄壁鋼管套(thin-walled steel sleeve,Peter H. Thaller教授專利產品)錘入股骨內形成“保護墻”,然后研磨髓腔至術前設計截骨位;在截骨線外側皮膚作微創切口,利用手術骨鑿形成截骨線;截骨后再繼續研磨髓腔,研磨獲得的骨組織可以在之后行自體骨移植至截骨線處;最后固定髓內延長釘。對于脛骨延長患者需要額外行腓骨截斷術。

手術結束后再次利用X線網狀隔板進行下肢力線校準檢查,對比與術前設計是否一致。最后術中實驗性延長1 mm,確認可延長后再次縮短至術后即刻表現。根據術中出血情況在入口處和截骨位處放置引流管,24 h內根據引流量拔除引流管(圖6、7)。

圖6

術中截骨過程

Figure6.

Intraoperative osteotomy process

圖6

術中截骨過程

Figure6.

Intraoperative osteotomy process

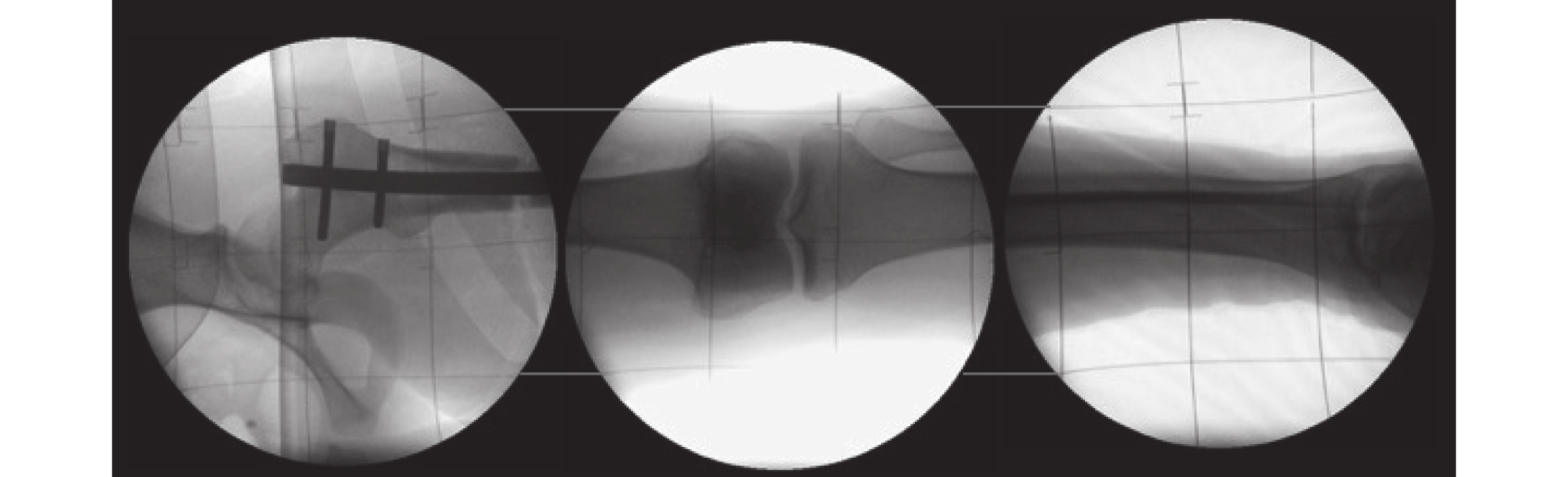

圖7

術中核對下肢力線

Figure7.

Intraoperative check of lower limb force line

圖7

術中核對下肢力線

Figure7.

Intraoperative check of lower limb force line

2.5 術后肢體延長計劃

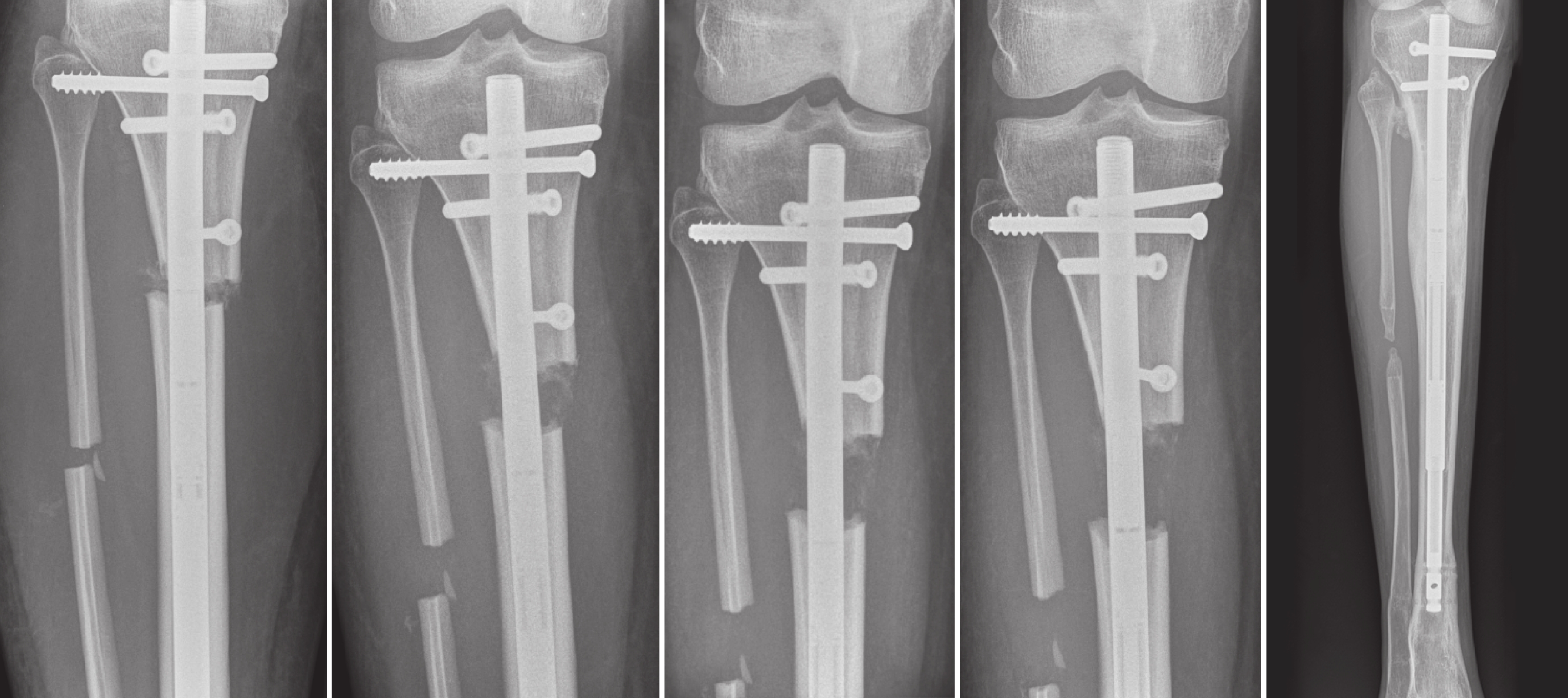

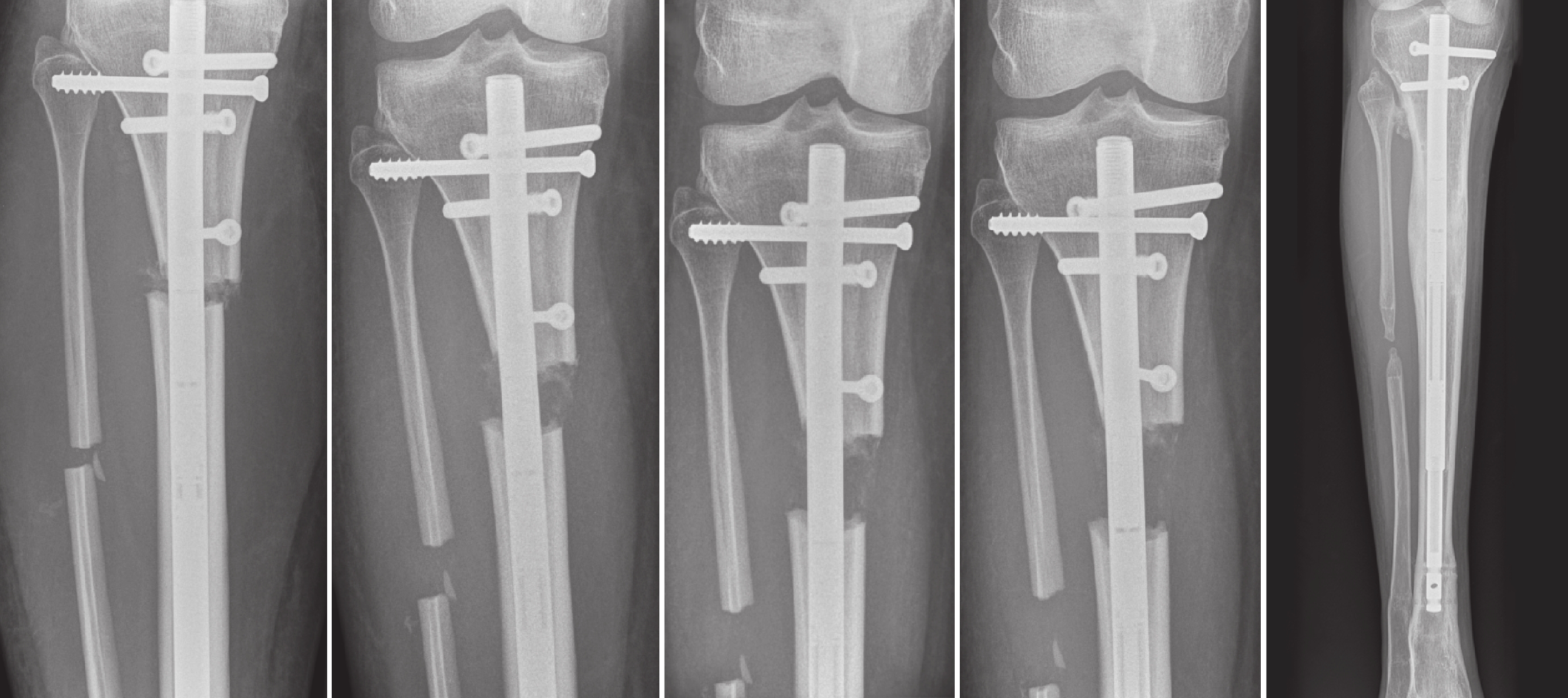

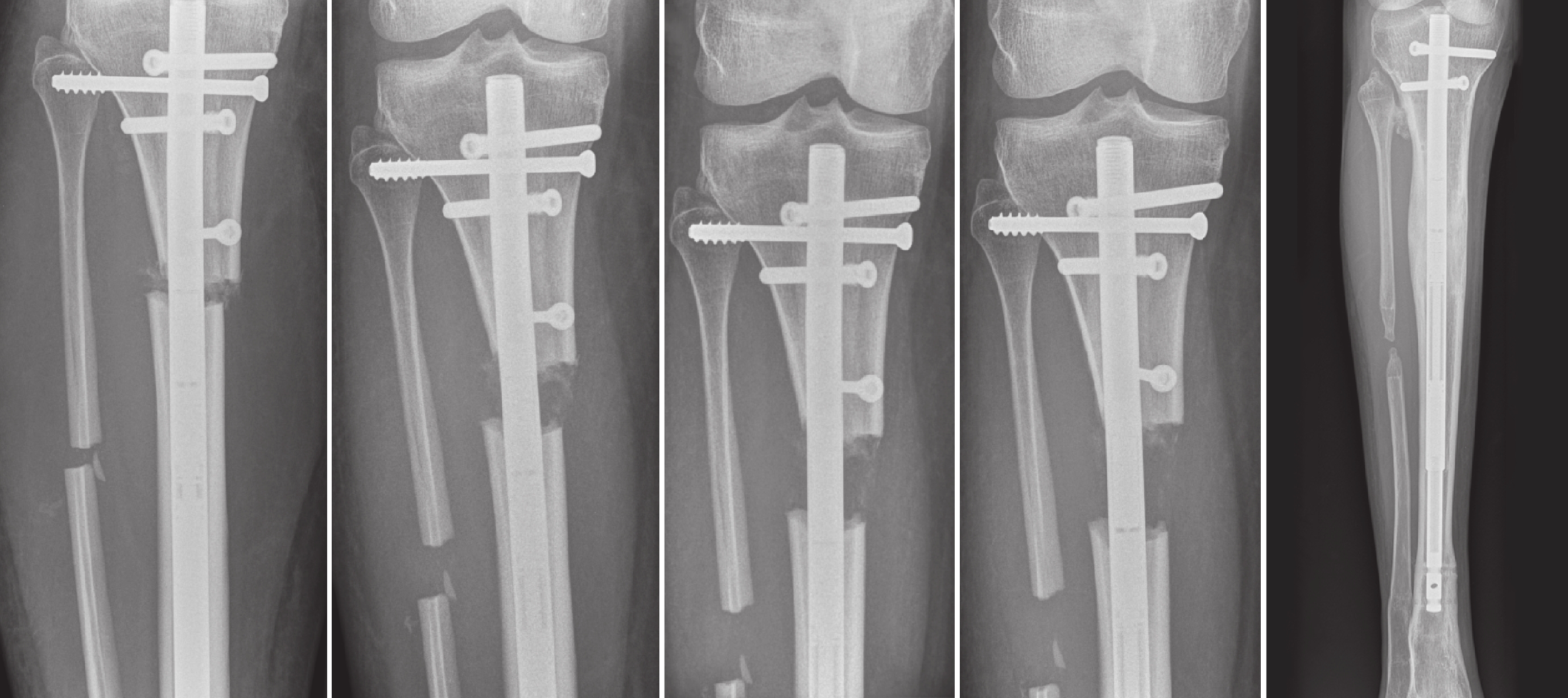

術后第1天患者開始扶雙拐負重20 kg行走(使用PRECICE? STRYDE可全負重),第5天在醫師幫助下進行第1次肢體延長。出院前醫師培訓患者如何正確使用外部遙控器,并記錄患者每天延長次數、長度(一般3次,每次0.33 mm,每天累計延長約1 cm)及延長過程中的疼痛程度。對于使用Fitbone? nail的患者,醫師需培訓患者將電子發射器放置在皮下接收器。住院期間患者延長情況正常(通過X線片觀察),一般術后第8~10天出院(圖8)。

圖8

術后延長過程及最終表現

Figure8.

Postoperative prolongation process and final performance

圖8

術后延長過程及最終表現

Figure8.

Postoperative prolongation process and final performance

出院后患者在家中自行延長,但必須每周門診復查延長情況,同時定期進行下肢適度運動理療。門診復查重點是X線片監測目標下肢延長情況,測量延長長度并預計骨組織愈合情況、延長時間和對應長度是否匹配。一般目標延長速度為1 cm/d,可根據骨再生、膝關節運動和神經血管結構等情況進行調整。延長結束后進入骨愈合和骨重塑關鍵階段,早期每隔2周門診復查1次,穩定后在第6、12周復診。如果患者下肢延長及功能恢復良好,可減少甚至停止理療。

當X線片顯示至少一側骨皮質開始愈合(通常是后側骨皮質),患者即可逐漸增加負重直到全負重。當骨皮質已經達到部分愈合時,患者只需每6周門診隨訪1次。通常在12~18個月后可再次手術取出髓內延長釘。取出術后6個月行最后1次LSR檢測,評估患者下肢最終治療與康復結果。

不同公司的體外控制全植入性髓內延長釘其手術操作基本相同,主要注意主刀醫生是否充分了解器械性能,并進行個體化術前評估與設計,根據患者病情進行針對性治療。

3 體外控制全植入性髓內延長釘國內應用展望及“3D”外科教學

使用外固定架延長肢體的常見并發癥有針道感染、針孔周圍瘢痕、軟組織攣縮、關節僵硬、移除外固定架后再骨折或畸形愈合等。此外,因為術后需長期佩戴外固定架,使得一些患者對此種治療方法接受度低。體外控制全植入性髓內延長釘基本避免了以上并發癥的發生,整個延長與恢復周期患者日常生活質量顯著提高[18],減少了患者對肢體延長術的恐懼。但對比Ilizarov肢體延長技術,單純體外控制全植入性髓內延長釘矯正下肢畸形程度有限,術后如出現軸線偏移等問題無法體外修正;以Peter H. Thaller教授多年臨床經驗,目前髓內延長釘一次性延長限度在16 cm以內,但應注意延長長度越長,手術復雜性、治療周期及風險也越高,因此單純利用體外控制全植入性髓內延長釘進行肢體延長宜控制在8~10 cm。體外控制全植入性髓內延長釘除用于調整下肢長度外,在下肢畸形矯正、骨搬運及上肢肱骨延長等方面也獲得了良好臨床療效[30-31]。

體外控制全植入性髓內延長釘的安全性和有效性已經被證實,并且通過過去50年的不斷發展,已成為矯形外科治療新方向。但與外固定架相比,該系統價格昂貴,我國是人口大國并且還處于發展階段,臨床治療投入方面需要考量性價比,這也影響了該系統在我國的引入及應用。

2015年,Peter H. Thaller教授成立了“3D(Defects,Deformities and Limb Length Discrepancies)”外科教學論壇,邀請國際體外控制全植入性髓內延長釘應用方面的專家講課,分享肢體矯形和延長技術。該教學論壇不僅分享如何修復骨缺損、如何通過鎖定板矯正骨外傷或通過髓內延長釘來延長下肢,重要的是通過正確分析來理解每例患者下肢表現,通過精心手術設計為患者選擇最佳的個體化手術方式。2019年9月,在德國慕尼黑舉辦的培訓班特別邀請了國際Ilizarov方法應用與研究學會(ASAMI)中國組委會主席秦泗河教授演講“肢體延長與重建在中國”。

4 結語

與外固定架相比,體外控制全植入性髓內延長釘術后不能調整下肢角度,因此術前分析及設計尤為重要。EPF手術治療理念與技術是Ilizarov張力-應力法則、髓內固定、微電子工程技術與智能化結合的產物,對矯形相關亞專業的發展具有啟示作用,也為醫生理解術前評價與設計、體內緩慢牽拉組織再生重建提供啟發。希望本文可作為體外控制全植入性髓內延長釘在國內發展的開端,早日與國際接軌。

作者貢獻:陳甫寰負責綜述構思及設計、觀點形成、資料收集、文章撰寫及中德交流等;Peter H. Thaller負責綜述構思及設計,提供德國臨床治療信息、國際視角,修改文章;秦泗河提出論文構思,并從國內臨床視角及中文表達提供意見并實施修改。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。

20世紀50年代Ilizarov教授通過系統性研究骨牽拉再生的生物學現象和骨延長愈合機制,發現了“張力-應力”法則,即“Ilizarov效應”,并設計出環形外固定器和真正的微創骨科技術體系,使臨床肢體矯形和功能重建發生了顛覆性改變[1-2]。外固定器牽張成骨是全世界公認的有效矯正肢體畸形方法,但也存在大量與外固定相關的并發癥及不足,如針道感染、延長過程中疼痛、牽張后發生張力引起的肌肉攣縮、軟組織移位、周圍神經血管損傷、踝關節和髖關節脫位、關節僵硬、持續佩戴外固定架降低患者生活質量等[3-4]。有學者提出將內固定與外固定相結合,以減少外固定架佩戴時間[5],但也不能完全避免外固定相關并發癥的發生。

為了解決上述問題,以德國等國家為首的國外肢體矯形界醫生研發了體外控制全植入性髓內延長釘[6-7]。該系統一般包括髓內延長釘及體外控制器兩部分,目前已用于臨床的髓內延長釘可通過機械力、電動力或磁力進行驅動,根據不同的驅動原理配置相應類型控制器[8]。與外固定器相比,采用體外控制全植入性髓內延長釘矯形具有感染率低、軟組織損傷小、疼痛程度輕、關節活動良好、下肢力線控制好以及維護成本低等優點[9-10],但目前國內尚未引入相關器械以及臨床應用。

本文詳細介紹體外控制全植入性髓內延長釘的發展歷史、臨床應用及End-Point-First(EPF)標準化臨床治療理念,以期為國內肢體矯形提供新思路,為肢體矯形患者提供更理想的臨床治療選擇。

1 體外控制全植入性髓內延長釘發展歷史

1956年,美國加利福尼亞大學附屬醫院骨科Frederic C. Bost首先提出利用普通髓內釘進行肢體延長和重建手術[11],臨床應用于23例股骨增高患者,均獲得了滿意療效,通過髓內釘固定有效解決了既往不易維持截骨碎片位置的問題。德國慕尼黑大學附屬市中心醫院Brunner等[12] 首次通過動物實驗證明了髓內釘結合Ilizarov外固定架治療脛骨及股骨干大段缺損的有效性,結果顯示即使髓內釘破壞了髓內循環系統,但是通過剩余骨組織的拉伸和壓縮,納入實驗的21只成年母羊脛、腓骨均顯示骨再生良好,為之后體外控制全植入性髓內延長釘的發展奠定了堅實的實驗基礎。

1975年,德國Gotz Schnellman教授設計了植入性髓內自動延長釘,并且成功治療因外傷導致的股骨短小患者[13]。該延長釘主要通過外接液壓管來驅動,雖不是完全意義上的全植入性髓內延長釘,但開啟了體外控制全植入性髓內延長釘的發展篇章。之后,全球首個體外控制全植入性髓內延長釘Bliskunov? nail問世,1983年Bliskunov [14]報道了全球首例應用病例,他們采用該系統對股骨短小患者成功實施股骨延長術。1990年初陸續出現了Albizzia? nail (Medinov-AMP;Roanne公司,法國)及其改進版本Betzbone? nail(Med-Tech GbmH-Betz Institute Wadern公司,德國)[15]。以上3種類型體外控制全植入性髓內延長釘均為機械棘輪系統(Ratchet System)驅動,即患者通過小幅度旋轉下肢來實現髓內延長釘的延長,一旦達到所需長度即可取出髓內釘。但延長期間因下肢旋轉角度過大(每旋轉20° 延長約0.7 mm),患者會感覺嚴重不適或者疼痛感,因此這3種系統目前臨床已不再使用。美國Orthofix公司研制的Intramedullary Skeletal Kinetic Distractor(ISKD?)是由主體和伸縮部分之間的2個旋轉棘輪系統來實現驅動,與Bliskunov? nail和Albizzia? nail相比,在獲得相同延長長度條件下,其下肢旋轉角度減小(每旋轉3°~9° 延長約1 mm)。然而,ISKD? 存在不受控制的延長現象,也被稱為“失控延長(run-away)”現象,即當延長速度超過1.5 mm/d,會發生骨質愈合不佳或不愈合,故其延長可靠性受到了質疑[16]。同時,因為該系統仍采用旋轉延長驅動機制,延長過程中仍存在疼痛問題,所以2009年ISKD? 也退出了臨床[17]。

20世紀90年代末,德國慕尼黑大學附屬市中心醫院發明了Fitbone? nail(Wittenstein 公司,德國)[18]。它是一種電驅動全植入性髓內延長釘,通過齒輪和主軸系統延伸,實現精確控制延長長度。驅動電源從外部控制器傳送到皮下接收器(約直徑2.5 cm圓形裝置),皮下接收器通過絕緣柔性電線與延長釘內的驅動器系統相連,從而實現髓內骨延長(圖1)。Fitbone? nail包括伸縮式和滑動式,兩種類型的驅動機制完全不同。其中,伸縮式具有伸縮功能,通過螺紋桿伸縮來實現髓內延長釘遠端延長,在股骨和脛骨中均可使用。而滑動式只有單純拉動功能,臨床使用較少,主要原因包括:① 滑動式髓內延長釘最小直徑僅13 mm;② 滑動式髓內延長釘僅能通過順行股骨入口嵌入;③ 滑動式髓內延長釘是將近端部分向遠端拉入到螺釘固定的股骨中(最多可達8 cm),可能導致髓內延長釘不穩定問題;④ 延長期間會占用股骨遠端空間。

圖1

Fitbone? nail系統

Figure1.

Fitbone? nail system

圖1

Fitbone? nail系統

Figure1.

Fitbone? nail system

Fitbone? nail主要在歐洲各國、澳大利亞和土耳其等國家使用,臨床治療結果良好[19]。延長期間最常見并發癥是由于鎖緊螺釘松動或延長部分回縮導致的延長縮短,這種現象稱為“Back-tracking”,可通過定期臨床隨訪來監測調控。針對上述并發癥,學者們對Fitbone? nail的抗回縮機制穩定性方面進行了改良[20],以有效避免延長長度丟失,以及由此導致的骨質提前愈合。Black等[20]對采用環形外固定架和Fitbone? nail治療的患者進行了比較,結果顯示髓內延長釘組并發癥減少,平均疼痛程度降低,患者術后理療介入需求也降低。通過臨床20余年的應用研究,Fitbone? nail成為第1個長期臨床試驗驗證有效且安全的體外控制全植入性髓內延長釘,為制定標準化體外控制全植入性髓內延長釘手術技術奠定了基礎,也為該系統的后續臨床應用提供了可靠臨床證據。

美國Ellipse Technologies公司研制的PRECICE? nail是目前占有全球市場份額最大的體外控制全植入性髓內延長釘[21]。該系統采用磁力驅動,由包含2個旋轉磁鐵的外部遙控器以及內置磁鐵的全植入性髓內延長釘組成,延長時患者只需將外部遙控器放置于髓內延長釘附近皮膚上,通過改變外部遙控器擺放方向控制髓內延長釘的伸縮,達到延長或者縮短肢體的目的(圖2)。2011年5月,新西蘭媒體報道了首例PRECICE? nail肢體延長術,但無后續隨訪報道;同年6月土耳其Metin醫生報道了PRECICE? nail肢體延長術,且隨訪顯示患者對術后效果滿意[22]。

圖2

PRECICE? nail系統

Figure2.

PRECICE? nail system

圖2

PRECICE? nail系統

Figure2.

PRECICE? nail system

第1代PRECICE? nail共有2種直徑(10.7、12.5 mm)、6種長度(230~355 mm),最長延長長度為65 mm。術中可選擇順行股骨梨狀肌或大轉子植入、逆行股骨植入以及順行脛骨植入。第1代產品早期臨床均采用標準手術治療方案及0.66~1 mm/d漸進式肢體延長速率,均達到預期延長長度,并獲得良好骨再生結果[23]。該系統應用最常見并發癥為延長結束后成骨期發生髓內延長釘斷裂,主要原因是該髓內延長釘防旋轉裝置處設計了薄磁性金屬軸,其在髓內延長釘融合處會形成一個冠狀結構相對脆弱的應力點(圖3)。因此,美國Ellipse Technologies公司分別在2012年和2014年對第1代PRECICE? nail產品進行了改良,第2代產品為一個整體式植入物,直徑更小(8.5 mm),長度包括150、165、175、190、215、245、275、305、335、365 mm,但長度<190 mm的產品需要提前定制;可實現50~80 mm肢體延長,而且第2代產品的彎曲疲勞強度是第1代產品2倍以上,齒輪和延長杠之間的耦合強度達3倍。目前臨床應用第2代PRECICE? nail尚未出現斷裂現象[24-25]。

圖3

第1代PRECICE? nail防旋轉裝置薄磁性金屬軸(紅圈)

Figure3.

The anti-rotation device (red circle) of the first gene ration PRECICE? nail

圖3

第1代PRECICE? nail防旋轉裝置薄磁性金屬軸(紅圈)

Figure3.

The anti-rotation device (red circle) of the first gene ration PRECICE? nail

2018年,該公司生產了第3代PRECICE? nail(PRECICE? STRYDE)。第3代產品采用Biodur108合金不銹鋼材質制成,用防旋轉凸耳(anti-rotation lug)結構取代了第2代產品中的冠狀結構,同時通過增加磁鐵長度使牽引力提高了18.6%。患者術后即可全負重,最大程度提高了生活質量,但術后即刻負重質量上限與髓內延長釘直徑相關。髓內延長釘直徑為10 mm 時,術后即刻負重<68 kg,以此類推直徑11.5 mm時負重<91 kg、直徑13 mm時負重<114 kg)[26]。

2 肢體矯形及延長治療理念

目前,Fitbone? nail和PRECICE? nail的安全性和有效性已在臨床得到認證,但尚未形成一個完整的臨床治療體系。德國慕尼黑大學附屬市中心醫院Peter H. Thaller教授經過10余年對體外控制全植入性髓內延長釘的研究以及臨床200余例的治療,提出了 EPF 手術設計方式,包括術前設計、手術操作要點、術后管理程序及并發癥預防[27-28]。

2.1 臨床評估

術前采集病史,了解導致患者肢體畸形的原因(先天性、創傷性或者其他原因);檢查患者關節活動度,有無任何類型關節攣縮及不穩定跡象。通過下肢體格檢查了解患者是否有下肢扭轉畸形,明確是否需要全下肢CT掃描。為更科學地了解延長后下肢恢復程度,必須檢查患者下肢血管、神經功能及相關實驗室檢查指標(如感染和凝血參數)。患者吸煙史、營養狀況、身體質量指數及年齡等其他危險因素也需考慮[29]。

2.2 影像學評估

影像學評估主要包括下肢側位X線片和雙下肢全長站立位X線片(long standing radiology,LSR)。

LSR是一種常規的雙下肢X線片,拍攝時患者雙下肢全負重且盡可能完全伸展,髕骨處于膝關節中心位。如果患者雙下肢不等長,可通過間隔板進行平衡補償,使用間隔板還可以了解下肢需延長程度。在膝關節之間或者稍下方位置放置30 mm不透射線球體,為后期手術設計提供參考標尺。如在體格檢查或LSR中發現有下肢扭轉畸形情況,應進一步行全下肢CT掃描,確定扭轉角度。

如果患者存在較嚴重下肢畸形,單純使用體外控制全植入性髓內延長釘難以同期完成矯形與延長,應考慮先手術矯正下肢畸形,再二期手術延長。Peter H. Thaller教授臨床經驗認為對于下肢畸形<30°者,均可一期通過體外控制全植入性髓內延長釘治療,干骺端截骨術矯正后再穿釘可以同期安全地完成矯正畸形與延長[27-28]。

2.3 術前下肢畸形矯正與延長方案設計

下肢畸形矯正和延長均可使用EPF手術設計方式,如果患者是單純某一個骨節段需要進行畸形矯正和延長,首先模擬股骨或脛骨術后期望終點(End Point)。在EPF手術設計方案中,期望終點是第1個可見的設計位點,然后在期望終點的骨節段中插入合適直徑的髓內延長釘,逆向使期望終點處的截骨段逐步恢復至術后即刻狀態。EPF術前設計方案可以提前預測患者治療效果和術后延長過程,是一個逆向動態模擬過程,有利于醫生和患者交流(圖4)。

圖4

EPF手術設計理念

圖4

EPF手術設計理念

a. 設計圖全景;b~e. 手術設計細節圖,分別對應于圖a中第1、2、3、4部位

Figure4. Concept of EPF designa. Design panorama; b-e. Details of the surgical design, corresponding to the first, second, third, and fourth parts of the figure a

EPF手術設計在Coral Draw繪圖軟件中進行,首先行不對準測驗(Malalignment Test),確定患者下肢機械軸偏移程度、股骨遠端外側角、脛骨近端內側角、關節線相交角及雙下肢長度差值等,明確需要手術治療部位。以矯正脛骨為例,首先描繪脛骨外形,通過髖關節中點與膝關節中點連線來定義患者新的下肢機械軸,即治療后能獲得的正確下肢機械軸。對照患者正常側下肢長度或者患者期望延長長度,確定達到新的下肢機械軸需要延長長度,此時即可確定新的下肢機械軸終點。通過截骨構造了遠端游離脛骨(圖4:紅色輪廓),復制該部分輪廓,沿著髓內軸回溯到截骨處(圖4:綠色輪廓)。這種以圖形方式定義治療期望終點、術后即刻表現和髓內延長釘角度及路徑的手術設計方案,即為EPF手術設計方式。

截骨位置距離干骺端越近,骨再生能力越強,也有利于矯正更多的脛骨上段畸形角度;但越靠近干骺端截骨,髓內固定穩定性也就越差,因此選擇大小和尺寸合適的髓內延長釘也極為重要。EPF可更加全面地從患者術后即刻、延長路徑以及治療期望終點進行完美模擬和設計,同時也為術者在手術結束后再次驗證提供了參考。

2.4 手術治療經驗分享

患者術中仰臥于X線網狀隔板(有利于術中確定下肢力線)(圖5),全麻插管狀態下進行手術。術前設計圖按照患者身高以1∶1比例在半透明紙上打印后懸掛于手術室。

圖5

術中患者仰臥于X線網狀隔板表現

圖5

術中患者仰臥于X線網狀隔板表現

a. 示意圖;b. 術中透視圖

Figure5. The performance of the patient lying on the X-ray mesh partition during operationa. Schematic diagram; b. Intraoperative X-ray diagram

對于股骨延長患者,在股骨近端及遠端分別放置1枚Schanz針,方便控制下肢扭轉,髓內延長釘入口處作2 cm切口,并且利用3 mm 克氏針標記,利用薄壁鋼管套(thin-walled steel sleeve,Peter H. Thaller教授專利產品)錘入股骨內形成“保護墻”,然后研磨髓腔至術前設計截骨位;在截骨線外側皮膚作微創切口,利用手術骨鑿形成截骨線;截骨后再繼續研磨髓腔,研磨獲得的骨組織可以在之后行自體骨移植至截骨線處;最后固定髓內延長釘。對于脛骨延長患者需要額外行腓骨截斷術。

手術結束后再次利用X線網狀隔板進行下肢力線校準檢查,對比與術前設計是否一致。最后術中實驗性延長1 mm,確認可延長后再次縮短至術后即刻表現。根據術中出血情況在入口處和截骨位處放置引流管,24 h內根據引流量拔除引流管(圖6、7)。

圖6

術中截骨過程

Figure6.

Intraoperative osteotomy process

圖6

術中截骨過程

Figure6.

Intraoperative osteotomy process

圖7

術中核對下肢力線

Figure7.

Intraoperative check of lower limb force line

圖7

術中核對下肢力線

Figure7.

Intraoperative check of lower limb force line

2.5 術后肢體延長計劃

術后第1天患者開始扶雙拐負重20 kg行走(使用PRECICE? STRYDE可全負重),第5天在醫師幫助下進行第1次肢體延長。出院前醫師培訓患者如何正確使用外部遙控器,并記錄患者每天延長次數、長度(一般3次,每次0.33 mm,每天累計延長約1 cm)及延長過程中的疼痛程度。對于使用Fitbone? nail的患者,醫師需培訓患者將電子發射器放置在皮下接收器。住院期間患者延長情況正常(通過X線片觀察),一般術后第8~10天出院(圖8)。

圖8

術后延長過程及最終表現

Figure8.

Postoperative prolongation process and final performance

圖8

術后延長過程及最終表現

Figure8.

Postoperative prolongation process and final performance

出院后患者在家中自行延長,但必須每周門診復查延長情況,同時定期進行下肢適度運動理療。門診復查重點是X線片監測目標下肢延長情況,測量延長長度并預計骨組織愈合情況、延長時間和對應長度是否匹配。一般目標延長速度為1 cm/d,可根據骨再生、膝關節運動和神經血管結構等情況進行調整。延長結束后進入骨愈合和骨重塑關鍵階段,早期每隔2周門診復查1次,穩定后在第6、12周復診。如果患者下肢延長及功能恢復良好,可減少甚至停止理療。

當X線片顯示至少一側骨皮質開始愈合(通常是后側骨皮質),患者即可逐漸增加負重直到全負重。當骨皮質已經達到部分愈合時,患者只需每6周門診隨訪1次。通常在12~18個月后可再次手術取出髓內延長釘。取出術后6個月行最后1次LSR檢測,評估患者下肢最終治療與康復結果。

不同公司的體外控制全植入性髓內延長釘其手術操作基本相同,主要注意主刀醫生是否充分了解器械性能,并進行個體化術前評估與設計,根據患者病情進行針對性治療。

3 體外控制全植入性髓內延長釘國內應用展望及“3D”外科教學

使用外固定架延長肢體的常見并發癥有針道感染、針孔周圍瘢痕、軟組織攣縮、關節僵硬、移除外固定架后再骨折或畸形愈合等。此外,因為術后需長期佩戴外固定架,使得一些患者對此種治療方法接受度低。體外控制全植入性髓內延長釘基本避免了以上并發癥的發生,整個延長與恢復周期患者日常生活質量顯著提高[18],減少了患者對肢體延長術的恐懼。但對比Ilizarov肢體延長技術,單純體外控制全植入性髓內延長釘矯正下肢畸形程度有限,術后如出現軸線偏移等問題無法體外修正;以Peter H. Thaller教授多年臨床經驗,目前髓內延長釘一次性延長限度在16 cm以內,但應注意延長長度越長,手術復雜性、治療周期及風險也越高,因此單純利用體外控制全植入性髓內延長釘進行肢體延長宜控制在8~10 cm。體外控制全植入性髓內延長釘除用于調整下肢長度外,在下肢畸形矯正、骨搬運及上肢肱骨延長等方面也獲得了良好臨床療效[30-31]。

體外控制全植入性髓內延長釘的安全性和有效性已經被證實,并且通過過去50年的不斷發展,已成為矯形外科治療新方向。但與外固定架相比,該系統價格昂貴,我國是人口大國并且還處于發展階段,臨床治療投入方面需要考量性價比,這也影響了該系統在我國的引入及應用。

2015年,Peter H. Thaller教授成立了“3D(Defects,Deformities and Limb Length Discrepancies)”外科教學論壇,邀請國際體外控制全植入性髓內延長釘應用方面的專家講課,分享肢體矯形和延長技術。該教學論壇不僅分享如何修復骨缺損、如何通過鎖定板矯正骨外傷或通過髓內延長釘來延長下肢,重要的是通過正確分析來理解每例患者下肢表現,通過精心手術設計為患者選擇最佳的個體化手術方式。2019年9月,在德國慕尼黑舉辦的培訓班特別邀請了國際Ilizarov方法應用與研究學會(ASAMI)中國組委會主席秦泗河教授演講“肢體延長與重建在中國”。

4 結語

與外固定架相比,體外控制全植入性髓內延長釘術后不能調整下肢角度,因此術前分析及設計尤為重要。EPF手術治療理念與技術是Ilizarov張力-應力法則、髓內固定、微電子工程技術與智能化結合的產物,對矯形相關亞專業的發展具有啟示作用,也為醫生理解術前評價與設計、體內緩慢牽拉組織再生重建提供啟發。希望本文可作為體外控制全植入性髓內延長釘在國內發展的開端,早日與國際接軌。

作者貢獻:陳甫寰負責綜述構思及設計、觀點形成、資料收集、文章撰寫及中德交流等;Peter H. Thaller負責綜述構思及設計,提供德國臨床治療信息、國際視角,修改文章;秦泗河提出論文構思,并從國內臨床視角及中文表達提供意見并實施修改。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。