引用本文: 馬明陽, 劉宇博, 楊敏之, 孔祥朋, 柴偉. 單側CroweⅣ型發育性髖關節發育不良患者人工全髖關節置換術后下腰痛及脊柱矢狀位參數變化研究. 中國修復重建外科雜志, 2021, 35(12): 1543-1548. doi: 10.7507/1002-1892.202107120 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

Crowe Ⅳ型發育性髖關節發育不良(developmental dysplasia of the hip,DDH)是DDH中最為嚴重的一種類型[1]。現有研究已證實,Crowe Ⅳ型DDH患者脊柱矢狀位參數異于正常人群。此外,部分患者會表現出下腰痛(low back pain,LBP)癥狀,發病率為54%~100%[2-3]。有研究顯示此類患者相較于正常人群存在腰椎前凸角(lumbar lordosis,LL)增大的現象[3]。

這種由髖關節疾病引起的異常脊柱矢狀位參數以及LBP等腰部癥狀的現象被稱為“髖-脊柱綜合征”,最先由Offierski等描述并報道[4-5]。Offierski等[4]認為髖關節疾病引起髖關節屈曲攣縮,使LL增大,進而繼發LBP,人工全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)治療原發髖關節疾病后,髖關節屈曲攣縮解除,LL恢復正常,LBP即可緩解。但這一假說仍有待證實,并非所有研究都觀察到術前存在LBP的患者術后LL較術前有明顯變化[6-11]。LBP與脊柱矢狀位參數之間的關系仍不明確。

為此,我們進行了一項回顧性研究,旨在進一步探索單側Crowe Ⅳ型DDH患者LBP發病情況,以及THA后LBP變化和脊柱矢狀位參數變化之間的關系。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 年齡>18歲;② 診斷為單側Crowe Ⅳ型DDH并接受THA治療;③ 對側為正常或無臨床癥狀的CroweⅣ型 DDH 且影像學顯示無骨關節炎改變;④ 隨訪時間1年及以上。排除標準:① 術中或術后有嚴重并發癥(下肢深靜脈血栓形成,術后假體周圍骨折、感染,截骨部位延遲愈合或骨不連等需要二次手術);② 術后未手術側出現疼痛、活動受限等臨床癥狀;③ 因任何原因導致術后6個月仍不能棄拐行走;④ 有髖關節和脊柱手術或外傷史;⑤ 患有先天性脊柱疾病,如先天性半椎體等;⑥ 存在腰椎滑脫或有神經壓迫癥狀的腰椎間盤突出癥病史;⑦ 患有神經肌肉系統疾病,如帕金森病、腦梗死等。

2018年10月—2020年3月共30例患者符合選擇標準納入研究。根據術前是否存在LBP(當患者術前存在3個月以上腰背痛癥狀時被認為具有慢性LBP),將患者分為LBP組(16例)和對照組(14例)。

1.2 一般資料

LBP組:男1例,女15例;年齡24~59歲,中位年齡37歲。左側10例,右側6例。身體質量指數(body mass index,BMI)為(23.83±4.12)kg/m2。術前脫位高度為(4.97±0.66)cm。對照組:男1例,女13例;年齡24~67歲,中位年齡35歲。左側8例,右側6例。BMI為(21.55±3.52)kg/m2。術前脫位高度為(5.40±0.84)cm。兩組患者性別、年齡、BMI、側別及術前脫位高度、Harris評分等一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

所有手術由同一位高年資醫師完成,均采用后外側入路。術中注意保護臀中肌,根據雙下肢長度差異以及復位困難情況決定是否進行股骨轉子下截骨(LBP組9例、對照組8例接受截骨)。術后常規抗凝及預防感染治療;所有患者術后臥床,保持伸髖屈膝姿勢,以減少對下肢神經的牽拉;術后2~6周逐漸伸直下肢,直至能完全伸直且無下肢麻木等神經癥狀時下床活動,并逐步鍛煉下肢肌肉力量。術后6個月內逐步棄拐行走。

1.3 評價指標

1.3.1 影像學指標

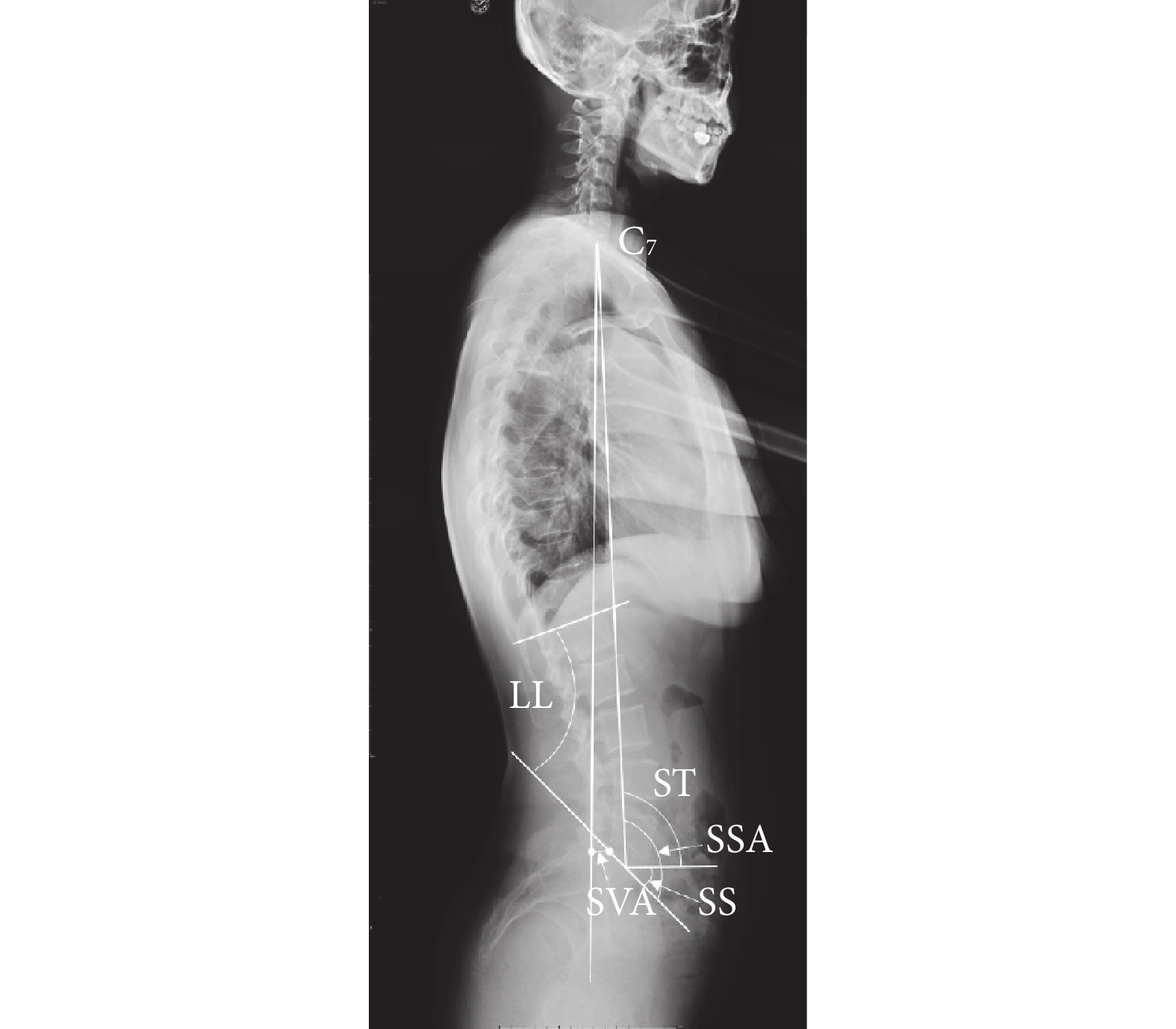

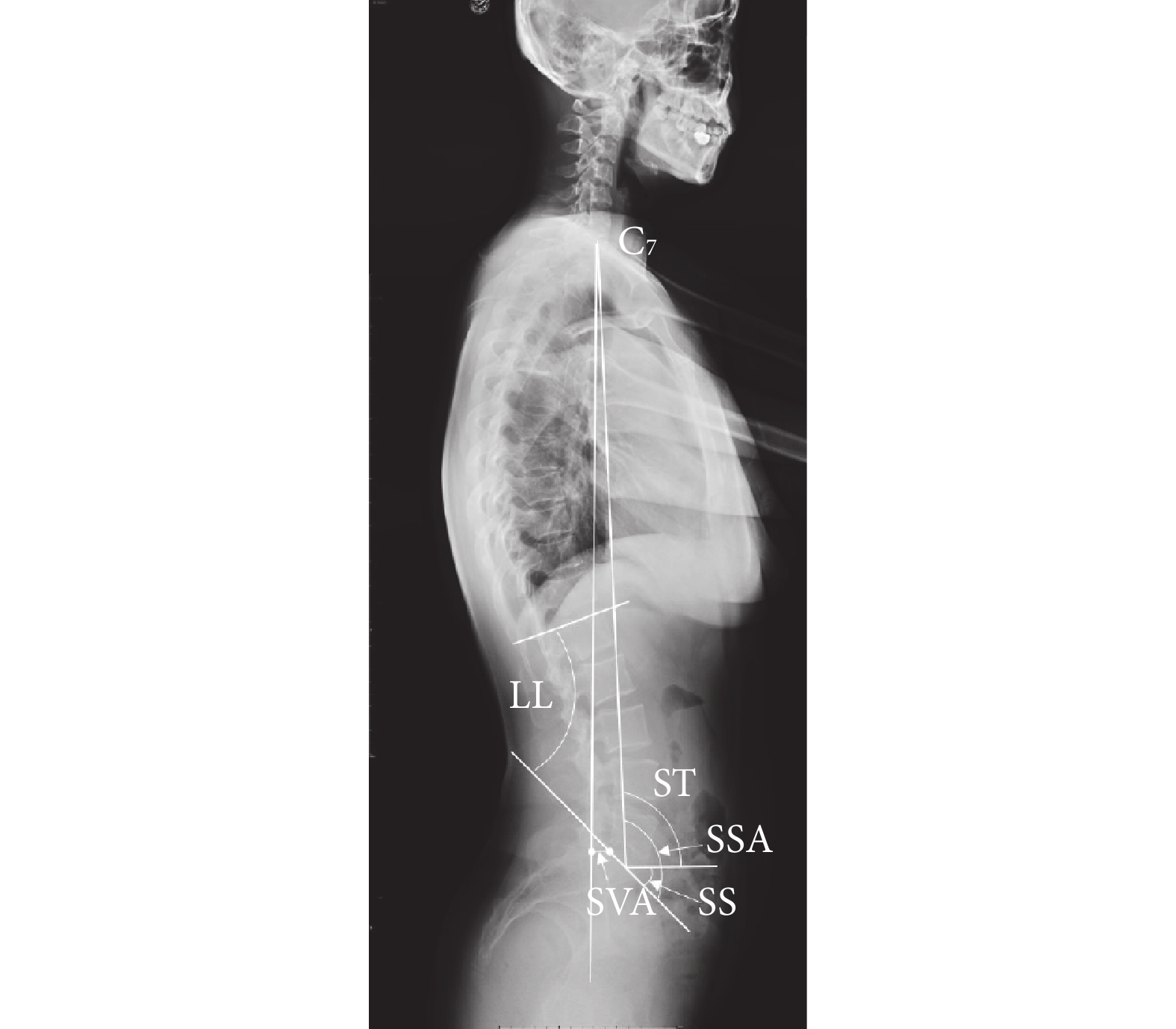

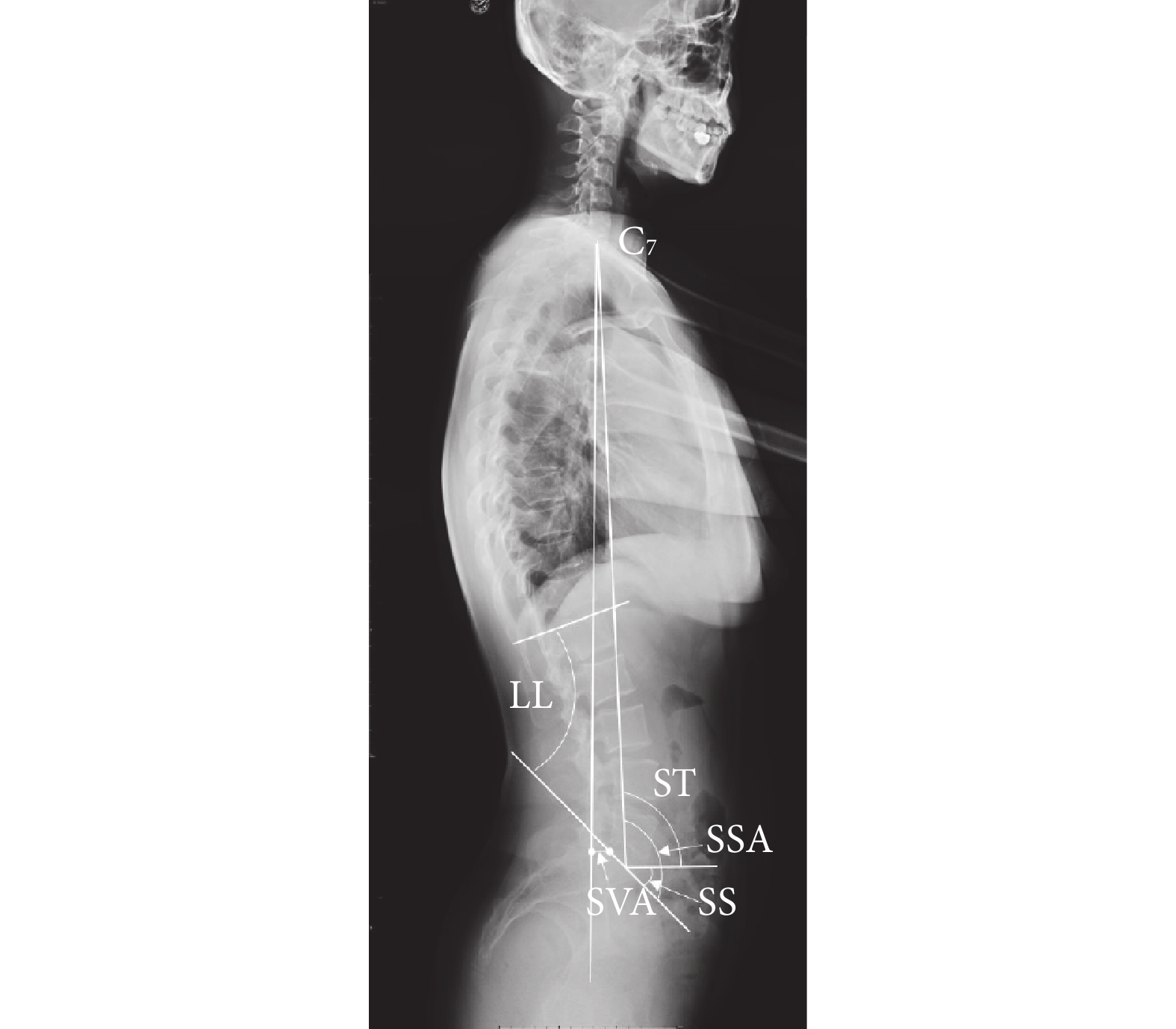

術前1周內及術后1年隨訪時攝脊柱全長側位X線片,拍攝時患者以自然直立姿勢站立,雙膝伸直,上肢放松,肘部半彎曲,雙手放在支架上。測量以下影像學指標:① 術前脫位高度:依據Crowe分型方法,測量股骨頭頸交界處至兩淚滴下緣連線的垂直距離。② 手術前后脊柱矢狀位參數:骶骨傾斜角(sacral slope,SS),S1終板切線與水平線的夾角;LL,L1上終板與S1終板夾角;脊柱傾斜度(spinal tilt,ST),C7與S1上終板中點連線和前方水平線所形成的角度;脊柱骶骨角(spine-sacral angle,SSA),C7中點至S1上終板中點連線與S1上終板所形成的角度;脊柱矢狀軸(sagittal vertebral axis,SVA),S1后上角至C7鉛垂線的垂直距離,C7鉛垂線位于S1后上角后方時為負值,位于S1后上角前方時為正值。見圖 1。

圖1

脊柱矢狀面參數測量方法

Figure1.

Illustration of the spinal sagittal parameters

圖1

脊柱矢狀面參數測量方法

Figure1.

Illustration of the spinal sagittal parameters

由2名經統一培訓的住院醫師測量上述影像學指標,間隔4周后重復1次,使用組內相關系數(ICC)評價觀察者間信度和復測信度,結果ICC均>0.8,信度良好,取平均值進行統計分析。

1.3.2 臨床指標

術后6個月進行電話或門診隨訪,術后1年于門診隨訪,詢問患者康復及LBP情況。收集分析術前及術后1年隨訪時LBP組患者的疼痛視覺模擬評分(VAS)、腰椎Oswestry功能障礙指數(ODI),以及兩組患者髖關節Harris評分和術后并發癥發生情況[12]。

1.4 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。計量資料使用單樣本Kolmogorov-Smirnov檢驗進行正態性檢驗,符合正態分布時以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內手術前后比較采用配對t檢驗;不符合正態分布時以中位數(四分位數間距)表示,組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。計數資料比較采用Fisher確切概率法。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組患者隨訪時間均為1年。LBP組患者術后LBP均有不同程度緩解,術后6個月10例患者(62.5%)LBP完全緩解(VAS評分為0分),1年時13例患者(81.3%)LBP完全緩解;術后1年,VAS評分由術前(4.9±2.3)分降至(0.3±0.8)分,ODI由術前(33.5±22.6)分降至(1.3±2.9)分,手術前后比較差異均有統計學意義(t=7.372,P=0.000;t=5.499,P=0.000)。對照組患者隨訪期間均無新發慢性LBP。兩組Harris評分均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間術后1年與術前差值比較差異無統計學意義(t=0.421,P=0.677)。術前脊柱矢狀位參數及術后1年與術前差值兩組間比較,差異均無統計學意義(P>0.05);術后1年,LBP組ST、SVA,對照組SSA,以及兩組SS均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05),其余指標兩組手術前后比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1、2。

)

Table1.

Comparison of Harris score between the two groups before and after operation (

)

Table1.

Comparison of Harris score between the two groups before and after operation ( )

)

3 討論

髖關節疾病患者普遍存在脊柱矢狀位參數異常的情況[2-3,7,9-10,13]。Weng等[11]的研究顯示髖關節骨關節炎(hip osteoarthritis,HOA)患者的SS相對于正常人群增大,且脊柱呈前傾狀態。Matsuyama等[2]報道雙側Crowe Ⅳ型DDH患者相對于正常人群SS、LL均增大。我們既往研究結果也得出類似結論[3],相較于正常人群,Crowe Ⅳ型DDH患者的SS以及LL更大,SVA更小。這代表著DDH患者骨盆前傾和腰椎前凸更大,同時脊柱整體更為后傾。但DDH患者脊柱矢狀位參數異常的發生機制可能與HOA患者不盡相同。Offierski等[4]提出髖關節疾病可引起髖關節攣縮,進一步引起代償性骨盆前傾和LL增大,這可能是HOA患者脊柱矢狀位參數異常的原因。而對于Crowe Ⅳ型DDH,Matsuyama等[2]認為由于患者旋轉中心常靠后上方移位,因此會引起骨盆繞股骨頭前旋,出現骨盆前傾,這使得上半身重心相對向前移位,軀體處于不穩定狀態,為維持平衡,進一步出現代償性腰椎前凸及脊柱整體后傾的變化。

脊柱參數異常與髖關節疾病患者發生LBP的關系仍然存在爭議。部分學者認為異常增大的LL可引起腰椎小關節間機械應力增大,從而引起LBP,并且腰椎前凸還會加速退行性脊柱關節病的發展,進一步加重LBP的癥狀[14-15]。Piazzolla等[9]報道在HOA中,術前有LBP患者的SS、LL和軀干前傾較無LBP患者明顯增大,且有LBP的HOA患者行THA術后6個月SS、LL會減小,術后LBP有不同程度緩解,因此其研究認為這二者之間具有關聯。但并非所有研究都觀察到這種變化。Radcliff等[10]對HOA患者進行了9個月隨訪,發現患者術后LL較術前無明顯變化。Weng等[11]研究報道在有LBP和無LBP的HOA患者之間,術前SS、LL無明顯差異;THA術后1年兩組患者SS及LL較術前均無明顯改變,但有LBP患者術后脊柱整體較術前發生后傾改變。Can等[7]對有LBP且行雙側THA的雙側Crowe Ⅳ型DDH患者進行2年以上隨訪發現,術后患者SS以及LL較術前無明顯改變。但這些研究均報道所有LBP患者在THA術后LBP得到不同程度緩解,這可能預示LBP與脊柱參數關系并非如此密切。目前暫無相關研究能很好地闡述脊柱矢狀位參數、THA以及LBP三者之間的關系。

LBP在單側Crowe Ⅳ型DDH患者中較為常見,本研究中發生率為53.3%(16/30)。所有術前LBP患者術后1年LBP均得到了不同程度緩解,其中81.3%患者完全緩解。但本研究結果并未表明LBP與LL有明顯關聯。術前LBP組與對照組SS、LL等脊柱矢狀位參數間均無明顯差異;術后兩組患者SS均增大,說明兩組患者術后骨盆前傾均加重,是術后肢體延長、骨盆前方肌肉牽拉所致[16]。但同時,LBP組ST減小、SVA增大,對照組SSA增大,這種代償使得兩組患者LL較術前均無顯著改變。LBP組中這種脊柱整體前傾的變化可能與脊柱平衡恢復有關,同時這可能也是LBP緩解的原因。脊柱失衡狀態會加重背部肌肉負荷,一方面引起肌肉緊張,增加了椎體間機械應力,另一方面會引起肌肉勞損,直接引起LBP[3,17]。而良好的髖關節功能是維持脊柱平衡的重要因素,DDH患者術前髖關節功能異常可引起脊柱失衡,使脊柱過度前傾或后傾進而引起LBP[17]。之前一些關于HOA的研究中也觀察到了這種髖關節功能變化與LBP存在關聯的現象。在Steer等[18]及Stupar等[19]的研究中均報道西安大略和麥克馬斯特大學骨關節炎指數(WOMAC)評分下降與LBP發生有關。Tanaka等[20]發現髖關節屈曲受限是LBP發生的獨立危險因素。手術后髖關節功能恢復,脊柱平衡性提升,背部肌肉放松,因此術后LBP得以緩解。

本研究仍存在一些局限性,首先,脊柱是一個很靈活的結構,但受限于檢查手段,基于影像學檢查的結果只能反映靜態時脊柱狀態,并不能反映實際運動時脊柱的活動情況,這可能使LBP發病機制的研究受到一定限制。其次,術后脊柱矢狀位參數可能有動態變化過程,后續研究應增加隨訪以及測量節點。最后,局限于樣本量以及隨訪時間,本研究未將既往研究結論證實的年齡、BMI以及肌肉力量等其他影響LBP發病的因素一并考慮。后續研究需要增大樣本量及延長隨訪時間來進一步克服以上局限。

綜上述,LBP在單側Crowe Ⅳ型DDH患者中較為常見,行THA術后患者LBP均能得到不同程度緩解,但LBP的緩解可能得益于脊柱平衡的改善,而與腰椎前凸及其變化無關。

作者貢獻:馬明陽、劉宇博參與實驗設計及實施、起草文章;楊敏之參與數據收集整理及統計分析;孔祥朋、柴偉負責對文章的知識性內容作批評性審閱。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。項目經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經中國人民解放軍總醫院醫學倫理委員會批準(倫審第 S2018-014-01 號)。

Crowe Ⅳ型發育性髖關節發育不良(developmental dysplasia of the hip,DDH)是DDH中最為嚴重的一種類型[1]。現有研究已證實,Crowe Ⅳ型DDH患者脊柱矢狀位參數異于正常人群。此外,部分患者會表現出下腰痛(low back pain,LBP)癥狀,發病率為54%~100%[2-3]。有研究顯示此類患者相較于正常人群存在腰椎前凸角(lumbar lordosis,LL)增大的現象[3]。

這種由髖關節疾病引起的異常脊柱矢狀位參數以及LBP等腰部癥狀的現象被稱為“髖-脊柱綜合征”,最先由Offierski等描述并報道[4-5]。Offierski等[4]認為髖關節疾病引起髖關節屈曲攣縮,使LL增大,進而繼發LBP,人工全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)治療原發髖關節疾病后,髖關節屈曲攣縮解除,LL恢復正常,LBP即可緩解。但這一假說仍有待證實,并非所有研究都觀察到術前存在LBP的患者術后LL較術前有明顯變化[6-11]。LBP與脊柱矢狀位參數之間的關系仍不明確。

為此,我們進行了一項回顧性研究,旨在進一步探索單側Crowe Ⅳ型DDH患者LBP發病情況,以及THA后LBP變化和脊柱矢狀位參數變化之間的關系。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 年齡>18歲;② 診斷為單側Crowe Ⅳ型DDH并接受THA治療;③ 對側為正常或無臨床癥狀的CroweⅣ型 DDH 且影像學顯示無骨關節炎改變;④ 隨訪時間1年及以上。排除標準:① 術中或術后有嚴重并發癥(下肢深靜脈血栓形成,術后假體周圍骨折、感染,截骨部位延遲愈合或骨不連等需要二次手術);② 術后未手術側出現疼痛、活動受限等臨床癥狀;③ 因任何原因導致術后6個月仍不能棄拐行走;④ 有髖關節和脊柱手術或外傷史;⑤ 患有先天性脊柱疾病,如先天性半椎體等;⑥ 存在腰椎滑脫或有神經壓迫癥狀的腰椎間盤突出癥病史;⑦ 患有神經肌肉系統疾病,如帕金森病、腦梗死等。

2018年10月—2020年3月共30例患者符合選擇標準納入研究。根據術前是否存在LBP(當患者術前存在3個月以上腰背痛癥狀時被認為具有慢性LBP),將患者分為LBP組(16例)和對照組(14例)。

1.2 一般資料

LBP組:男1例,女15例;年齡24~59歲,中位年齡37歲。左側10例,右側6例。身體質量指數(body mass index,BMI)為(23.83±4.12)kg/m2。術前脫位高度為(4.97±0.66)cm。對照組:男1例,女13例;年齡24~67歲,中位年齡35歲。左側8例,右側6例。BMI為(21.55±3.52)kg/m2。術前脫位高度為(5.40±0.84)cm。兩組患者性別、年齡、BMI、側別及術前脫位高度、Harris評分等一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

所有手術由同一位高年資醫師完成,均采用后外側入路。術中注意保護臀中肌,根據雙下肢長度差異以及復位困難情況決定是否進行股骨轉子下截骨(LBP組9例、對照組8例接受截骨)。術后常規抗凝及預防感染治療;所有患者術后臥床,保持伸髖屈膝姿勢,以減少對下肢神經的牽拉;術后2~6周逐漸伸直下肢,直至能完全伸直且無下肢麻木等神經癥狀時下床活動,并逐步鍛煉下肢肌肉力量。術后6個月內逐步棄拐行走。

1.3 評價指標

1.3.1 影像學指標

術前1周內及術后1年隨訪時攝脊柱全長側位X線片,拍攝時患者以自然直立姿勢站立,雙膝伸直,上肢放松,肘部半彎曲,雙手放在支架上。測量以下影像學指標:① 術前脫位高度:依據Crowe分型方法,測量股骨頭頸交界處至兩淚滴下緣連線的垂直距離。② 手術前后脊柱矢狀位參數:骶骨傾斜角(sacral slope,SS),S1終板切線與水平線的夾角;LL,L1上終板與S1終板夾角;脊柱傾斜度(spinal tilt,ST),C7與S1上終板中點連線和前方水平線所形成的角度;脊柱骶骨角(spine-sacral angle,SSA),C7中點至S1上終板中點連線與S1上終板所形成的角度;脊柱矢狀軸(sagittal vertebral axis,SVA),S1后上角至C7鉛垂線的垂直距離,C7鉛垂線位于S1后上角后方時為負值,位于S1后上角前方時為正值。見圖 1。

圖1

脊柱矢狀面參數測量方法

Figure1.

Illustration of the spinal sagittal parameters

圖1

脊柱矢狀面參數測量方法

Figure1.

Illustration of the spinal sagittal parameters

由2名經統一培訓的住院醫師測量上述影像學指標,間隔4周后重復1次,使用組內相關系數(ICC)評價觀察者間信度和復測信度,結果ICC均>0.8,信度良好,取平均值進行統計分析。

1.3.2 臨床指標

術后6個月進行電話或門診隨訪,術后1年于門診隨訪,詢問患者康復及LBP情況。收集分析術前及術后1年隨訪時LBP組患者的疼痛視覺模擬評分(VAS)、腰椎Oswestry功能障礙指數(ODI),以及兩組患者髖關節Harris評分和術后并發癥發生情況[12]。

1.4 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。計量資料使用單樣本Kolmogorov-Smirnov檢驗進行正態性檢驗,符合正態分布時以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內手術前后比較采用配對t檢驗;不符合正態分布時以中位數(四分位數間距)表示,組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。計數資料比較采用Fisher確切概率法。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組患者隨訪時間均為1年。LBP組患者術后LBP均有不同程度緩解,術后6個月10例患者(62.5%)LBP完全緩解(VAS評分為0分),1年時13例患者(81.3%)LBP完全緩解;術后1年,VAS評分由術前(4.9±2.3)分降至(0.3±0.8)分,ODI由術前(33.5±22.6)分降至(1.3±2.9)分,手術前后比較差異均有統計學意義(t=7.372,P=0.000;t=5.499,P=0.000)。對照組患者隨訪期間均無新發慢性LBP。兩組Harris評分均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間術后1年與術前差值比較差異無統計學意義(t=0.421,P=0.677)。術前脊柱矢狀位參數及術后1年與術前差值兩組間比較,差異均無統計學意義(P>0.05);術后1年,LBP組ST、SVA,對照組SSA,以及兩組SS均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05),其余指標兩組手術前后比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1、2。

)

Table1.

Comparison of Harris score between the two groups before and after operation (

)

Table1.

Comparison of Harris score between the two groups before and after operation ( )

)

3 討論

髖關節疾病患者普遍存在脊柱矢狀位參數異常的情況[2-3,7,9-10,13]。Weng等[11]的研究顯示髖關節骨關節炎(hip osteoarthritis,HOA)患者的SS相對于正常人群增大,且脊柱呈前傾狀態。Matsuyama等[2]報道雙側Crowe Ⅳ型DDH患者相對于正常人群SS、LL均增大。我們既往研究結果也得出類似結論[3],相較于正常人群,Crowe Ⅳ型DDH患者的SS以及LL更大,SVA更小。這代表著DDH患者骨盆前傾和腰椎前凸更大,同時脊柱整體更為后傾。但DDH患者脊柱矢狀位參數異常的發生機制可能與HOA患者不盡相同。Offierski等[4]提出髖關節疾病可引起髖關節攣縮,進一步引起代償性骨盆前傾和LL增大,這可能是HOA患者脊柱矢狀位參數異常的原因。而對于Crowe Ⅳ型DDH,Matsuyama等[2]認為由于患者旋轉中心常靠后上方移位,因此會引起骨盆繞股骨頭前旋,出現骨盆前傾,這使得上半身重心相對向前移位,軀體處于不穩定狀態,為維持平衡,進一步出現代償性腰椎前凸及脊柱整體后傾的變化。

脊柱參數異常與髖關節疾病患者發生LBP的關系仍然存在爭議。部分學者認為異常增大的LL可引起腰椎小關節間機械應力增大,從而引起LBP,并且腰椎前凸還會加速退行性脊柱關節病的發展,進一步加重LBP的癥狀[14-15]。Piazzolla等[9]報道在HOA中,術前有LBP患者的SS、LL和軀干前傾較無LBP患者明顯增大,且有LBP的HOA患者行THA術后6個月SS、LL會減小,術后LBP有不同程度緩解,因此其研究認為這二者之間具有關聯。但并非所有研究都觀察到這種變化。Radcliff等[10]對HOA患者進行了9個月隨訪,發現患者術后LL較術前無明顯變化。Weng等[11]研究報道在有LBP和無LBP的HOA患者之間,術前SS、LL無明顯差異;THA術后1年兩組患者SS及LL較術前均無明顯改變,但有LBP患者術后脊柱整體較術前發生后傾改變。Can等[7]對有LBP且行雙側THA的雙側Crowe Ⅳ型DDH患者進行2年以上隨訪發現,術后患者SS以及LL較術前無明顯改變。但這些研究均報道所有LBP患者在THA術后LBP得到不同程度緩解,這可能預示LBP與脊柱參數關系并非如此密切。目前暫無相關研究能很好地闡述脊柱矢狀位參數、THA以及LBP三者之間的關系。

LBP在單側Crowe Ⅳ型DDH患者中較為常見,本研究中發生率為53.3%(16/30)。所有術前LBP患者術后1年LBP均得到了不同程度緩解,其中81.3%患者完全緩解。但本研究結果并未表明LBP與LL有明顯關聯。術前LBP組與對照組SS、LL等脊柱矢狀位參數間均無明顯差異;術后兩組患者SS均增大,說明兩組患者術后骨盆前傾均加重,是術后肢體延長、骨盆前方肌肉牽拉所致[16]。但同時,LBP組ST減小、SVA增大,對照組SSA增大,這種代償使得兩組患者LL較術前均無顯著改變。LBP組中這種脊柱整體前傾的變化可能與脊柱平衡恢復有關,同時這可能也是LBP緩解的原因。脊柱失衡狀態會加重背部肌肉負荷,一方面引起肌肉緊張,增加了椎體間機械應力,另一方面會引起肌肉勞損,直接引起LBP[3,17]。而良好的髖關節功能是維持脊柱平衡的重要因素,DDH患者術前髖關節功能異常可引起脊柱失衡,使脊柱過度前傾或后傾進而引起LBP[17]。之前一些關于HOA的研究中也觀察到了這種髖關節功能變化與LBP存在關聯的現象。在Steer等[18]及Stupar等[19]的研究中均報道西安大略和麥克馬斯特大學骨關節炎指數(WOMAC)評分下降與LBP發生有關。Tanaka等[20]發現髖關節屈曲受限是LBP發生的獨立危險因素。手術后髖關節功能恢復,脊柱平衡性提升,背部肌肉放松,因此術后LBP得以緩解。

本研究仍存在一些局限性,首先,脊柱是一個很靈活的結構,但受限于檢查手段,基于影像學檢查的結果只能反映靜態時脊柱狀態,并不能反映實際運動時脊柱的活動情況,這可能使LBP發病機制的研究受到一定限制。其次,術后脊柱矢狀位參數可能有動態變化過程,后續研究應增加隨訪以及測量節點。最后,局限于樣本量以及隨訪時間,本研究未將既往研究結論證實的年齡、BMI以及肌肉力量等其他影響LBP發病的因素一并考慮。后續研究需要增大樣本量及延長隨訪時間來進一步克服以上局限。

綜上述,LBP在單側Crowe Ⅳ型DDH患者中較為常見,行THA術后患者LBP均能得到不同程度緩解,但LBP的緩解可能得益于脊柱平衡的改善,而與腰椎前凸及其變化無關。

作者貢獻:馬明陽、劉宇博參與實驗設計及實施、起草文章;楊敏之參與數據收集整理及統計分析;孔祥朋、柴偉負責對文章的知識性內容作批評性審閱。

利益沖突:所有作者聲明,在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突。項目經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道。

機構倫理問題:研究方案經中國人民解放軍總醫院醫學倫理委員會批準(倫審第 S2018-014-01 號)。