引用本文: 蔡國鋒, 王旭, 寧梓文, 賈笛, 李松, 宋恩, 李彥林. 伸膝裝置聯合重排治療復發性髕骨脫位的三維有限元分析. 中國修復重建外科雜志, 2022, 36(5): 573-581. doi: 10.7507/1002-1892.202201015 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

復發性髕骨脫位是臨床上常見疾患,近遠端聯合重排是一種有效治療方法,但其生物力學機制尚未闡明,尤其是術后髕股關節面應力變化情況一直是研究熱點[1-3]。傳統的生物力學測試方法因新鮮冰凍尸體材料獲取困難,操作繁瑣,難以廣泛開展[4-5]。三維有限元分析可使人體斷層二維圖像轉化成三維立體圖像,不僅能提供比二維圖像更多的醫學信息,還能清晰顯示生物組織,并任意旋轉、剖切來觀察內部結構和進行簡單外科操作[6]。近年來,以三維有限元模型為主的虛擬生物力學分析方法正逐漸取代傳統方法,并取得了較好的研究成果[7-8]。但是當前以三維有限元模型進行近遠端聯合重排生物力學研究主要存在以下問題,一是單獨使用CT進行三維圖像構建雖然方便快捷、清晰度高,但缺少相應軟組織信息,尤其是內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶解剖結構復雜,構建方法眾多,且部分個體存在解剖變異;二是建立的三維有限元模型有效性驗證大多通過與以往文獻數據進行比對。

本研究中,為了尋找建立膝關節三維有限元模型的方法,我們使用具有專利技術的“點對點”圖像融合技術[9],分別利用高精度CT和MRI二維圖像及數字化技術,方便快捷地建立包括內側髕股韌帶及按照其功能簡化后的髕骨外側支持帶在內的正常膝關節三維有限元模型,并與使用壓敏紙技術測得的實體生物力學測試數據對比,驗證其有效性;在此基礎上進一步構建脛骨結節-股骨滑車間距離(tibial tuberosity-trochlear groove distance,TT-TG)值>2.00 cm的復發性髕骨脫位模型,并行近遠端伸膝裝置聯合重排手術,對其進行壓敏紙及三維有限元分析,探討典型屈曲角度下近遠端伸膝裝置聯合重排手術對髕股關節面應力的影響,為臨床應用提供更多理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究對象

選用昆明醫科大學解剖教研室自愿捐贈新鮮冰凍尸體2具(4膝),男性1具,35歲,身高170 cm,體質量70 kg;女性1具,42歲,身高160 cm,體質量52 kg。均無膝關節疾病史,下肢無明顯畸形。

1.2 主要儀器及軟件

儀器:圖像采集包括3.0T超導型核磁共振掃描儀(通用電氣公司,美國);64排CT掃描儀(Philips公司,荷蘭)。電腦配置及運行系統:戴爾工作站Precision T7500;CPU:Intel(至強)E5645 2.40 GHz 六核(X2);內存:24 GB DDR3 1 333 MHz;硬盤:1 TB 7 200轉,SATA;顯卡:NVIDIA Quadro4000 2 GB,24寸液晶顯示屏。操作系統采用Windows7專業版。Epson Perfection V700 Photo掃描儀(Epson公司,日本);Hounsfield-H25KS生物力學試驗儀(Tinius Olsen公司, 英國)。

軟件:三維重建軟件:交互式醫學圖像控制系統Mimics17.0(Materialise公司,比利時);逆向工程軟件Geomagic Studio 2013(MSC公司,美國)。交互式CAD/CAE/CAM領域軟件:SolidWorks2017軟件(SolidWorks公司,美國)。有限元分析軟件:ABAQUS2016軟件(SIMULIA達索公司,美國)。以上軟件由西南交通大學計算機學院提供。Image-Pro Plus 6.0圖像處理軟件(Media Cybernetics公司,美國)。

1.3 壓敏紙測定髕股關節面壓強

1.3.1 正常膝關節測量

① 取2具充分解凍后的全長新鮮冰凍尸體下肢膝關節,按壓敏紙(富士公司,日本)使用說明書制作A片、C片,保持壓敏紙粗糙面相對后用保鮮膜包裹,然后由自股四頭肌肌腱分離并打開的髕上囊切口內插入髕股關節腔,將包裹后的壓敏紙與周圍軟組織縫合數針固定,防止在測試過程中移位。1名實驗人員握住標本足踝,緩慢將標本膝關節伸直并保持至0°,過程中避免膝關節非自然旋轉;由另1名實驗人員通過滑輪對股四頭肌施加70 N軸向拉力,維持2 min;待髕股關節壓強穩定后移除拉力,將壓敏紙取出,去除保鮮膜;重復上述操作3次,取著色密度最深1次壓敏紙,棄除A片,于C片外上角非顯影區域剪一小角以標識髕股關節外上角后,以Epson Perfection V700 Photo掃描儀掃描,所得圖像命名、存檔。于膝關節標本被動屈曲30°、60°、90°、120° 位重復進行上述操作。

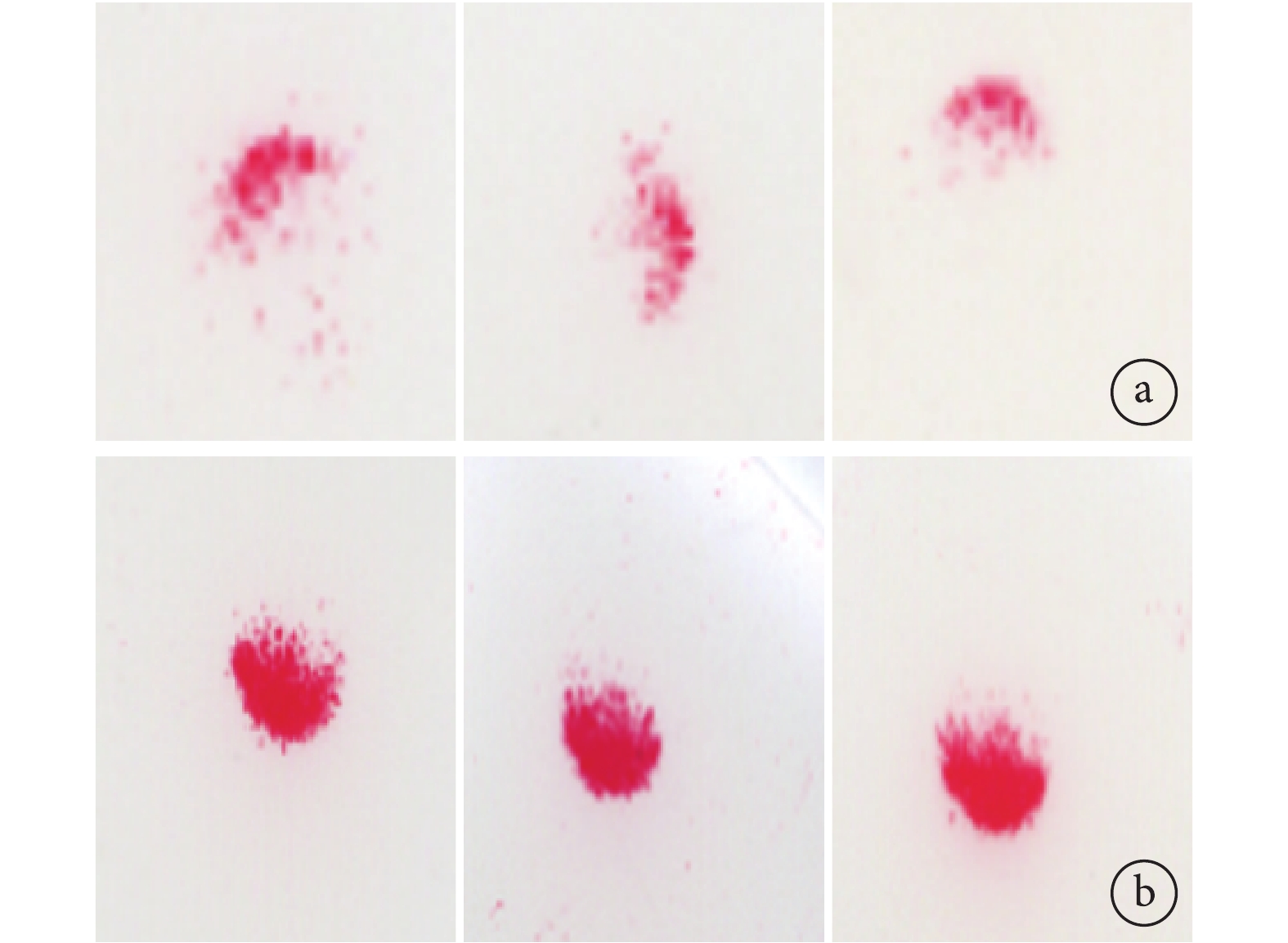

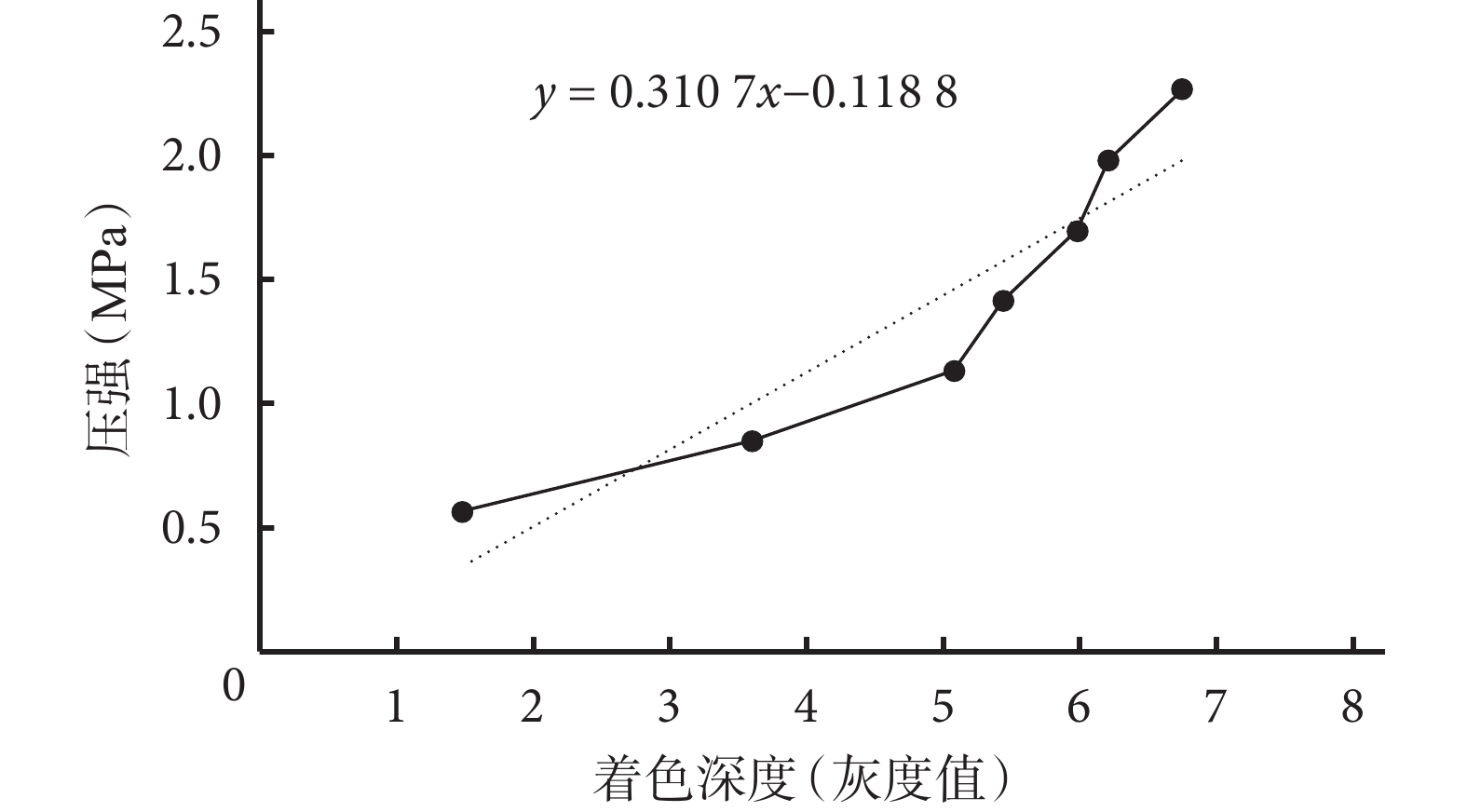

② 壓敏紙標定及壓強與著色密度關系式擬合:使用Hounsfield-H25KS生物力學試驗儀,以壓力前端面積為7.069 mm2的壓力傳感器,通過程序設定采用4、6、8、10、12、14、16 N的力(設定參數:2 N/min,維持2 min),對以保鮮膜包裹的超低壓壓敏紙(LLW)進行加壓,棄除保鮮膜及A片后使用Epson Perfection V700 Photo掃描儀進行掃描。用Image-pro Plus 6.0圖像處理軟件提取壓敏紙的著色面積和著色深度,計算出著色密度(表1、2)。每種力壓3次(圖1),為剔除誤差,取平均值建立壓強-著色深度的函數關系式:y=0.310 7x?0.118 8(圖2)。通過上述關系式逐一計算實驗中LLW壓敏紙所產生的壓強,取壓敏紙穩定時的最大壓強。

圖1

施加不同壓力時3次壓敏紙顯色情況

圖1

施加不同壓力時3次壓敏紙顯色情況

a. 4 N;b. 16 N

Figure1. The stain condition of the pressure-sensitive paper for 3 times when different pressures were applieda. 4 N; b. 16 N

圖2

LLW壓敏紙標定實驗中壓強-著色深度擬合曲線

Figure2.

Pressure-coloring density fitting curve in LLW pressure- sensitive paper calibration experiment

圖2

LLW壓敏紙標定實驗中壓強-著色深度擬合曲線

Figure2.

Pressure-coloring density fitting curve in LLW pressure- sensitive paper calibration experiment

1.3.2 近遠端伸膝裝置聯合重排手術后測量

將上述2具全長新鮮冰凍尸體下肢標本,參照文獻 [10-12] 方法,采用切斷內側髕股支持帶及脛骨結節水平截骨術,構建TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位模型,并通過經典Madigan手術方式+Roux-Goldthwait手術方式完成近遠端伸膝裝置聯合重排手術[13-14]。對股四頭肌施加70 N軸向拉力的同時,在移位后的股內側斜肌施加7 N軸向拉力[15-16],同1.3.1方法操作,獲得膝關節被動屈曲0°、30°、60°、90°、120° 位的髕股關節面最大壓強。

1.4 三維有限元模型測定髕股關節面壓強

1.4.1 新鮮冰凍尸體標本CT和MRI掃描

使用自行設計并具有專利技術的膝關節角度固定器(專利號:ZL201721424176.5),將充分解凍后的全長新鮮冰凍尸體下肢膝關節分別固定于自然伸直位(0°)以及被動屈曲30°、60°、90°、120° 位,同時外旋10°~15° 進行CT和MRI掃描。

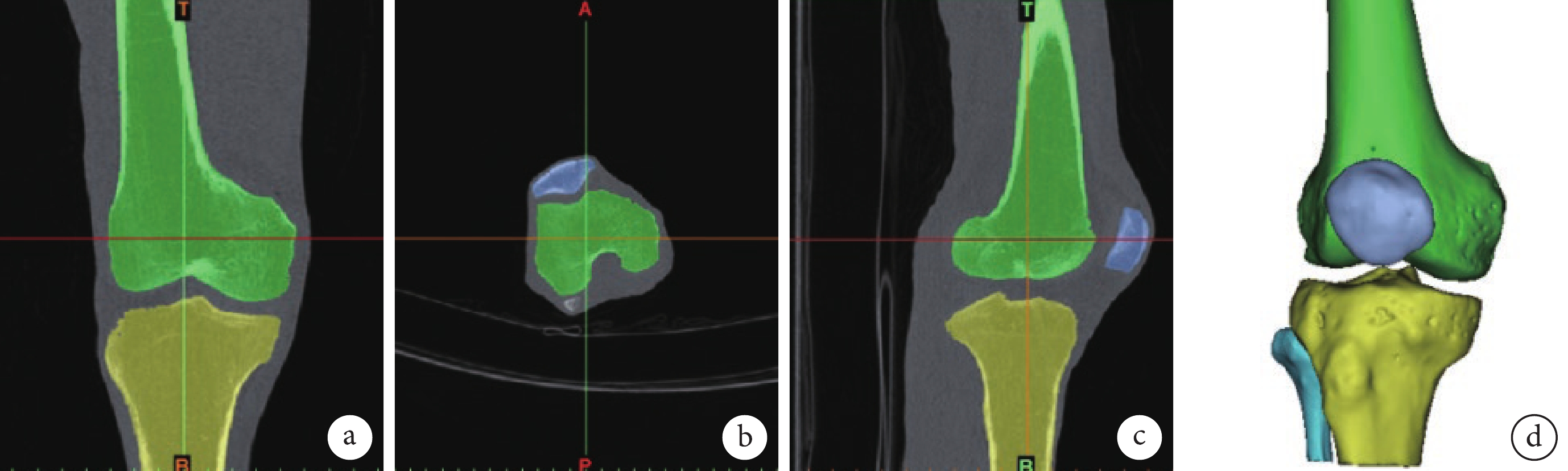

1.4.2 Mimics17.0建模過程

將CT和MRI掃描圖像文件分別導入Mimics17.0中,調節圖像至合適灰度值;根據設置好的閾值,利用區域增長和手工編輯圖層工具將多余部分擦除或補上缺失部分,從修補好的圖層中合成三維模型,對三維模型進行“光滑化(smoothing)”處理,光順表面;最后將模型導出為STL格式文件保存。按上述方法分別創建股骨、脛骨、腓骨、髕骨、髕腱、股四頭肌、半月板、軟骨、外側副韌帶、內側副韌帶、前交叉韌帶、后交叉韌帶模型。見圖3。

圖3

膝關節Mimics17.0建模過程

圖3

膝關節Mimics17.0建模過程

a. 冠狀位;b. 橫斷位;c. 矢狀位;d. 重建的膝關節骨骼三維模型

Figure3. The procession of knee model established by Mimics17.0a. Coronal view; b. Transverse view; c. Sagittal view; d. Reconstructed three-dimensional model of knee joint skeleton

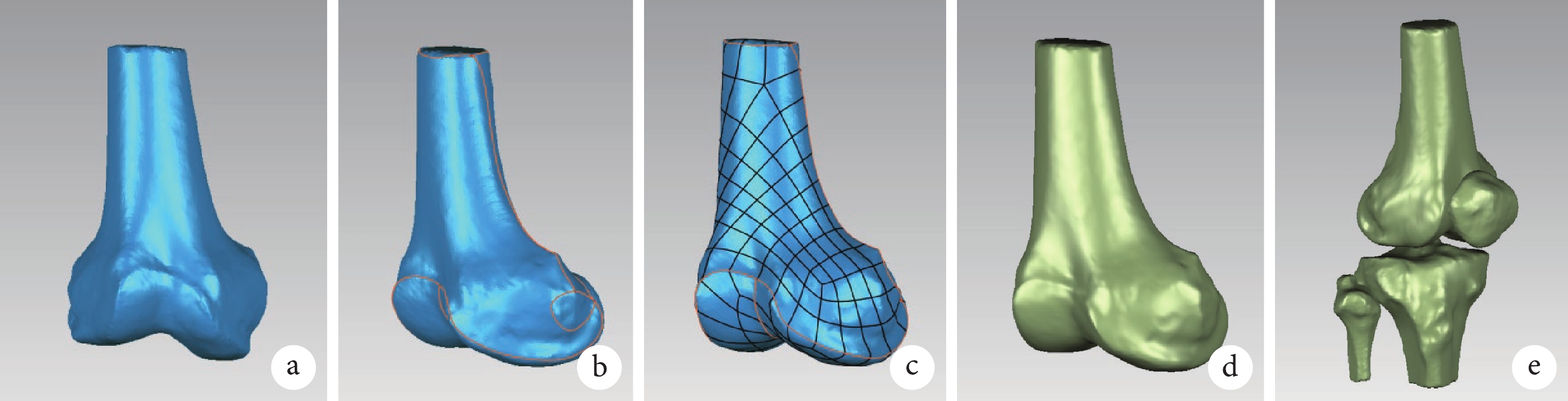

1.4.3 Geomagic Studio 2013建模過程

使用Geomagic Studio 2013打開上一步從Mimics17.0導出的STL文件,對模型進行去除釘狀物、去除多余特征后得到準確的多邊形模型;然后對模型進行優化光滑處理,再使用精確曲面模塊的探測輪廓線功能在模型上生成輪廓線,對變形或者不合理的輪廓線進行編輯修改;接著利用輪廓線構建曲面片,再由曲面片構建格柵并擬合曲面,最后將擬合完成的曲面導出為通用格式X_T或STP幾何模型。見圖4。

圖4

膝關節Geomagic Studio 2013建模過程

圖4

膝關節Geomagic Studio 2013建模過程

a. 多邊形模型;b. 輪廓線模型;c. 曲面片模型;d. 擬合曲面模型;e. 膝關節骨性模型

Figure4. The procession of knee model established by Geomagic Studio 2013a. Polygonal model; b. Contour line model; c. Curved sheet model; d. Fitted surface model; e. Osseous model of the knee joint

1.4.4 Solidworks 2017建模過程

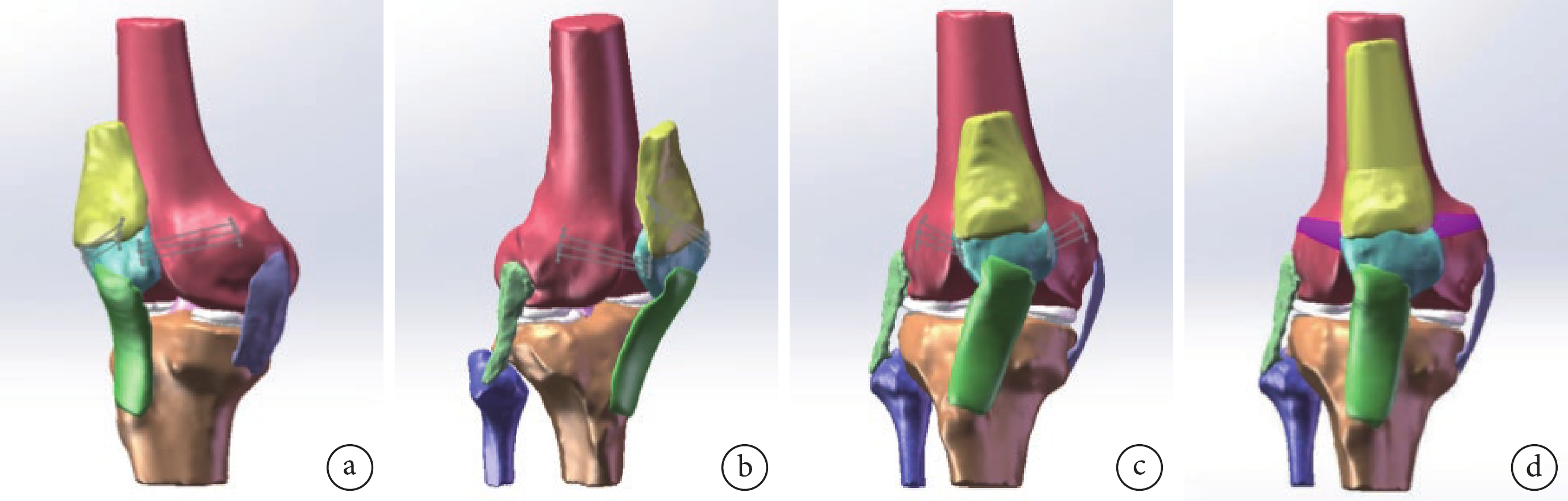

將從Geomagic Studio 2013中導出的STP幾何模型導入SolidWorks 2017,根據軟件提示對有問題的曲面進行修復,使用裝配命令對骨骼和韌帶進行位置調整,建立正常膝關節模型,對模型進行保存,文件格式為SLDPRT零件格式。其中對于內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶的三維模型構建,是在前期解剖學研究基礎上,首先確定內側髕股韌帶的起止點;在之后的髕骨外側支持帶重建過程中,通過在髕骨外側相對應位置依據髕骨外側支持帶的功能,虛擬構建簡化的髕骨外側支持帶,具體操作是在Solidworks 2017中通過草圖命令分別在股骨和髕骨側面上繪制2條樣條曲線,并在2條樣條曲線上繪制引導線;然后通過曲面放樣命令選擇2條樣條曲線和引導線構建1個曲面片;最后使用加厚命令加厚曲面片,生成髕骨外側支持帶的三維實體模型。見圖5、6。

圖5

膝關節內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶Solidworks 2017建模過程

圖5

膝關節內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶Solidworks 2017建模過程

a. 內側髕股韌帶引導線;b. 簡化構建的髕骨外側支持帶引導線;c. 內側髕股韌帶、簡化構建的髕骨外側支持帶引導線;d. 順引導線生成構建的內側髕股韌帶、簡化構建的髕骨外側支持帶

Figure5. The procession of medial patellofemoral ligament and patellar retinaculum established by Solidworks 2017a. Medial patellofemoral ligament guide line; b. Simplified constructed patellar retinaculum guide line; c. Medial patellofemoral ligament and simplified constructed patellar retinaculum guide line; d. Generation of a constructed medial patellofemoral ligament and simplified constructed patellar retinaculum along the guide line

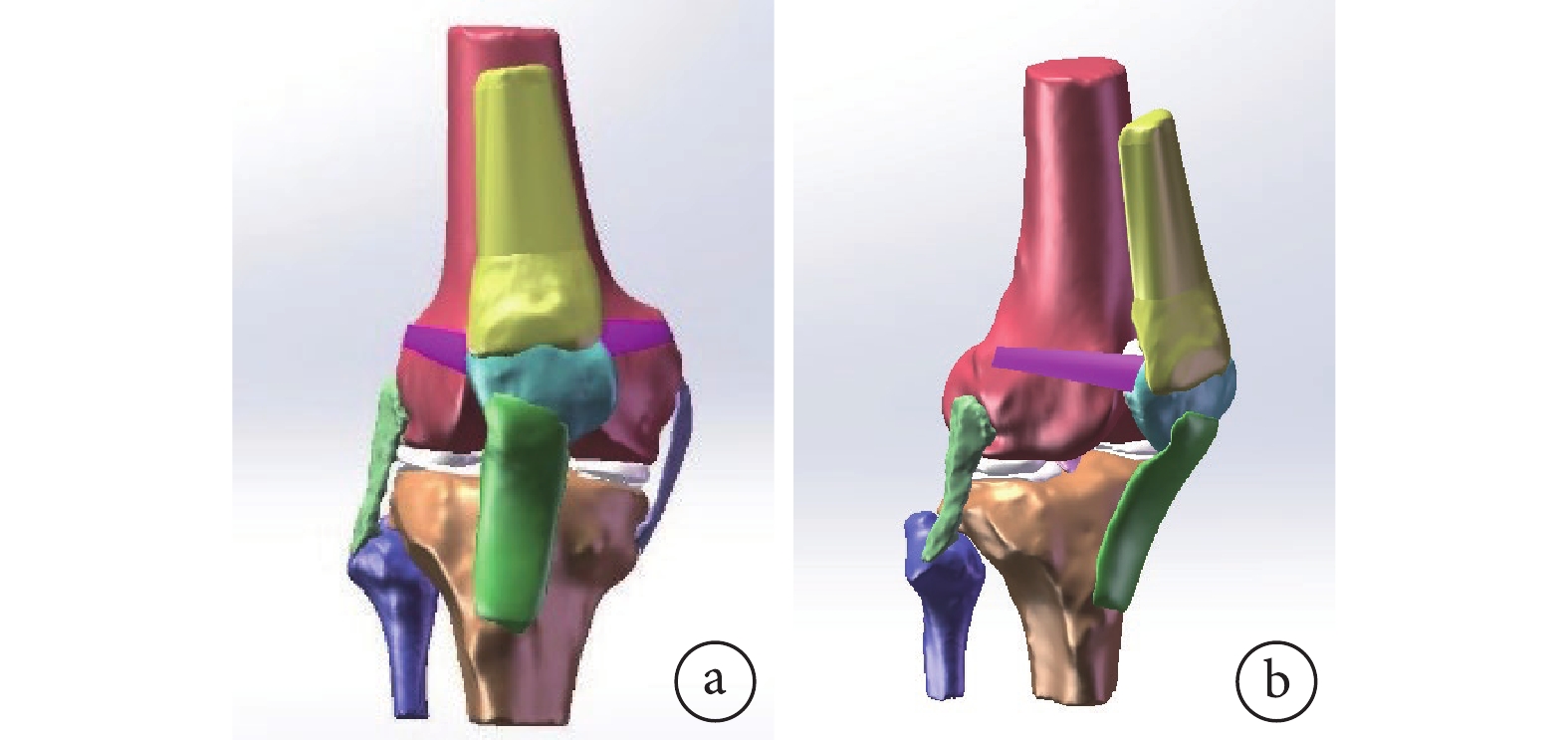

圖6

正常膝關節Solidworks 2017模型

圖6

正常膝關節Solidworks 2017模型

a. 0° 正位;b. 前外側45° 觀

Figure6. The normal knee model established by Solidworks 2017a. 0° anteroposterior view; b. 45° external rotational view另外,使用Solidworks 2017的特征/曲面命令,切除內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶,然后再將髕腱分割成兩部分,對伸膝裝置進行重排,以此構建TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位采用聯合重排手術修復模型。此外,對于移位后的股內側斜肌產生的斜向后、內的牽引力,參照相關經典生物力學研究文獻[15]及之前新鮮冰凍尸體生物力學研究方法[16],采用起于髕骨中上1/3,與移位后的股內側斜肌方向一致的7 N軸向拉力。

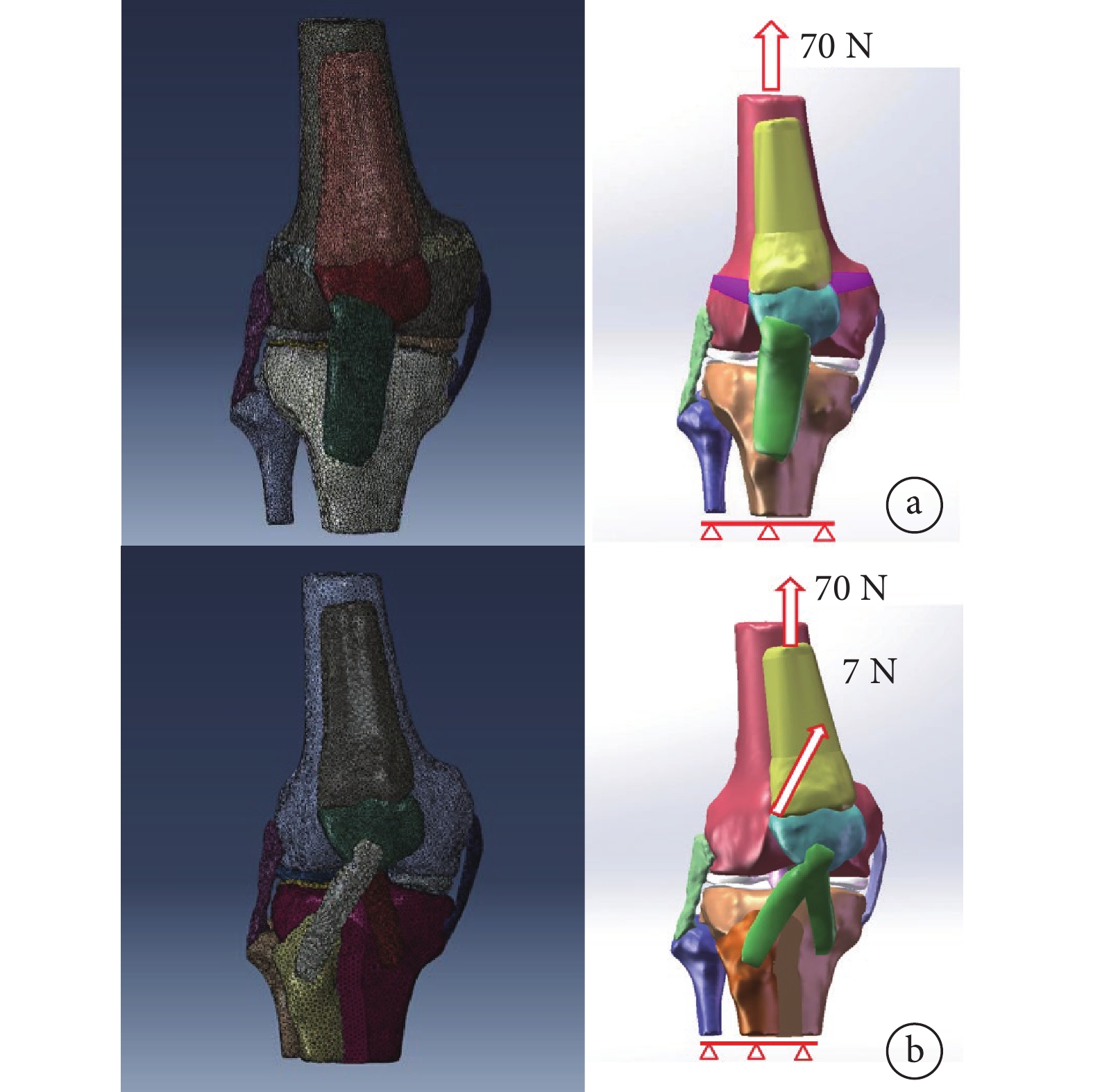

1.4.5 ABAQUS 2016有限元分析過程

分別將上述正常膝關節及近遠端伸膝裝置聯合重排術后膝關節幾何模型導入ABAQUS 2016有限元分析軟件中,在分析屬性中分別建立膝關節骨、軟骨、半月板、韌帶、內側髕股韌帶、髕骨外側支持帶等材料參數,并賦予各模型相關材料。定義分析類型為靜力結構分析,接著定義各模型間的接觸關系,其中關節面的接觸類型為無摩擦接觸,其余接觸類型均設置為綁定,即相互之間的關系為固定關系。

設置邊界條件和載荷:模型脛骨與腓骨的下表面設為固定,在股四頭肌肌腱上施加軸向拉力為70 N的載荷,在髕骨中上1/3施加與移位后的股內側斜肌方向一致的7 N軸向拉力。接下來對模型進行網格劃分,其中網格類型采用四面體網格,全局網格大小為2 mm,局部位置進行網格細化,大小為1 mm。最后創建分析作業,提交計算(圖7)。

圖7

三維有限元分割后示意圖(左)及模型固定和載荷示意圖(右)(均為0° 正位)

圖7

三維有限元分割后示意圖(左)及模型固定和載荷示意圖(右)(均為0° 正位)

a. 正常膝關節;b. 近遠端伸膝裝置聯合重排手術后

Figure7. Schematic diagram after three-dimensional finite element segmentation (left) and schematic diagram of model fixation and loading (right) (both were 0° anteroposterior views)a. Normal knee joint; b. After combined proximal and distal knee extension rearrangement surgery1.4.6 膝關節不同屈曲角度下髕股關節面壓強分析

① 定義材料屬性:本研究中的三維有限元模型材料屬性根據文獻 [17-18] 中采用的骨、軟骨、半月板、韌帶的經典材料屬性定義。骨組織相對軟組織而言剛度較大,結合本研究目的不考慮骨質變形;軟骨和半月板均被定義為線彈性材料[19-21];韌帶均被定義為超彈性材料,材料本構關系是Neo-Hooke模型。見表3、4。

② 定義接觸條件:在此膝關節模型中,韌帶與骨之間的接觸屬性為共節點接觸。為了更好地與實體生物力學測試相應數據比較,將股骨髁軟骨和脛骨平臺軟骨之間、股骨與半月板關節面之間、脛骨和半月板關節面之間的模式轉化為球形光滑無摩擦的接觸面。由于軟骨下骨彈性模量較大,對于計算分析無顯著影響,為減少計算機分析模型時的工作量,對于軟骨下骨不進行明確定義,將軟骨下骨視為剛體[22-23]。

③ 設定邊界條件及載荷:在本研究分析中,脛骨和腓骨的近端完全約束固定,股骨完全自由、不受任何約束,以上髁軸為股骨遠端旋轉軸,髕股關節面的壓強最終由ABAQUS 2016有限元分析軟件分析產生,取最大壓強值納入統計。

1.5 數據分析

記錄并比較正常膝關節以及近遠端伸膝裝置聯合重排手術后膝關節在各被動屈曲角度下,壓敏紙測量以及三維有限元測量的髕股關節面最大壓強,以驗證三維有限元模型的有效性;并通過上述實體及虛擬生物力學的研究方法,對近遠端伸膝裝置聯合重排術后髕股關節面壓強變化情況進行對比研究。

2 結果

正常膝關節各被動屈曲角度下壓敏紙測量以及三維有限元測量的髕股關節面最大壓強相近,差值為 ?0.08~0.06 MPa;近遠端伸膝裝置聯合重排手術后膝關節各被動屈曲角度下壓敏紙測量以及三維有限元測量的髕股關節面最大壓強亦相近,差值為 ?0.04~0.09 MPa。正常膝關節與近遠端伸膝裝置聯合重排手術后膝關節各被動屈曲角度下,三維有限元測量的髕股關節面最大壓強也相近,差值為 ?0.50~?0.03 MPa。見表5。

3 討論

3.1 基于Mimics、Geomagic Studio、Solidworks軟件建立膝關節三維有限元模型的特點

本研究嘗試將CT和MRI圖像進行融合,使得三維模型的構建更加方便快捷,通過“點對點”圖像融合技術將CT和MRI掃描結果進行裝配,可迅速建立膝關節三維模型[9]。在三維模型建立過程中,Mimics、Geomagic Studio、Solidworks是最常使用的軟件,其中通過Geomagic Studio軟件擬合股骨遠端的曲面具有以下幾點優勢:① 導入模型數據速度快,可避免人工處理點云數據,直接形成多邊形網格;② 曲面光滑,除噪功能強大,使得模型更光滑,有利于面網格的劃分;③ 根據股骨遠端特征自定義邊界約束,擬合的NURBS(非均勻有理B樣條有限元法)曲面有效消除了有限元離散模型的幾何誤差,提高了計算精度,更有益于有限元分析。

本研究中使用Solidworks軟件,通過在髕骨外側相對應位置,依據髕骨外側支持帶的功能,虛擬構建了簡化的髕骨外側支持帶,這一操作過程盡管存在人為引起的誤差可能,但方法便捷、高效,為下一步有限元分析打下了良好基礎。

3.2 三維有限元模型建立的特點及有效性驗證

三維有限元模型是進行三維有限元分析的基礎,除了能模擬各種結構的幾何特性和各種組織結構的材料屬性,其分析結果還能較好地反映各種結構的生物力學特性總趨勢。人體膝關節的結構復雜,尤其是模擬內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶的生物力學特性也相當復雜,加之有限元軟件計算的局限性,由此需對所建模型進行一定程度的簡化。因此,需要驗證三維有限元模型的有效性。

三維有限元模型建立后有效性的驗證通常有兩種方法:① 與既往經典文獻報道相比較,但查閱相關文獻,由于髕骨外側支持帶結構復雜,難以構建有效的包括髕骨外側支持帶在內的三維有限元模型。② 與利用新鮮冰凍尸體進行的實體生物力學研究結果進行比較。例如Elias等[24]2004年報道使用感壓器測試新鮮冰凍尸體髕股關節壓力,以及對尸體進行CT掃描、構建膝關節三維模型的方法,對髕股關節壓強進行研究。本研究參考了Elias等介紹的方法,在三維有限元建模過程中使用了我科“點對點”圖像融合技術,而在新鮮冰凍尸體生物力學研究中采用了經典的壓敏紙技術,將兩種方法測得的髕股關節面最大壓強進行對比分析,發現于膝關節各被動屈曲角度(0°、30°、60°、90°、120°)下,兩者差值不大;但由于樣本量太小,只能初步說明該三維有限元模型的有效性。因此,在下一步的TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位模型上模擬進行了近遠端伸膝裝置聯合重排手術后,再次將三維有限元測量數據與壓敏紙實體生物力學測試數據進行對比分析,結果兩者差值亦不大,再次說明了該三維有限元模型的有效性。

3.3 近遠端伸膝裝置聯合重排手術后三維有限元模型對不同屈曲角度下髕股關節的應力分析

本研究結果顯示,TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位模型行近遠端伸膝裝置聯合重排手術后,其髕股關節面最大壓強于膝關節被動屈曲各角度下與正常膝關節差值不大,分析原因可能是移位后的股內側斜肌產生的拉力與移位后髕腱合力共同發揮作用,產生內向拉力,避免了髕骨外移、傾斜及旋轉等問題,增大了髕股關節接觸面積,最終使得髕股關節面最大壓強與正常膝關節接近。同時,該結果也初步驗證了近遠端伸膝裝置聯合重排手術治療TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位不會造成髕股關節面壓強過大。

3.4 總結及存在的不足

本研究利用醫學建模技術和逆向工程技術,并使用具有專利的“點對點”圖像融合技術,方便快捷地建立了包含內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶等軟組織在內的完整膝關節三維有限元模型,進行了正常膝關節、TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位模型行近遠端伸膝裝置聯合重排術后的髕股關節面應力分析,并取最大壓強與傳統壓敏紙實體生物力學檢測結果進行比對,驗證了該三維有限元模型的有效性,以及近遠端伸膝裝置聯合重排手術治療復發性髕骨脫位的有效性。說明正常膝關節以及復發性髕骨脫位模型行近遠端伸膝裝置聯合重排術后膝關節的三維有限元模型均能準確、有效地量化膝關節髕股關節面壓強;對于TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位,通過近遠端伸膝裝置聯合重排手術,可獲得與正常膝關節相近的髕股關節面最大壓強。

但本研究也存在一些不足,雖然最后所建模型具有良好的幾何形態及位置的相似性,但仍存在人工操作引起的誤差;其次,由于標本數量有限、實驗技術及研究時間限制,本研究僅完成了2具4膝新鮮冰凍尸體全膝關節三維有限元模型的建立,探索了構建全膝關節三維數字化幾何模型和有限元模型的方法,雖然與實體髕股關節面壓強測定數據進行分析初步驗證了其有效性,但在進一步研究中仍有增加樣本量的必要性。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經昆明醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準(20170302)

作者貢獻聲明 李彥林、蔡國鋒:研究設計,并對文章整體作批判性審閱;李松、宋恩:參與研究設計及實施;寧梓文、賈笛:數據收集整理;王旭:數據分析及文章撰寫

復發性髕骨脫位是臨床上常見疾患,近遠端聯合重排是一種有效治療方法,但其生物力學機制尚未闡明,尤其是術后髕股關節面應力變化情況一直是研究熱點[1-3]。傳統的生物力學測試方法因新鮮冰凍尸體材料獲取困難,操作繁瑣,難以廣泛開展[4-5]。三維有限元分析可使人體斷層二維圖像轉化成三維立體圖像,不僅能提供比二維圖像更多的醫學信息,還能清晰顯示生物組織,并任意旋轉、剖切來觀察內部結構和進行簡單外科操作[6]。近年來,以三維有限元模型為主的虛擬生物力學分析方法正逐漸取代傳統方法,并取得了較好的研究成果[7-8]。但是當前以三維有限元模型進行近遠端聯合重排生物力學研究主要存在以下問題,一是單獨使用CT進行三維圖像構建雖然方便快捷、清晰度高,但缺少相應軟組織信息,尤其是內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶解剖結構復雜,構建方法眾多,且部分個體存在解剖變異;二是建立的三維有限元模型有效性驗證大多通過與以往文獻數據進行比對。

本研究中,為了尋找建立膝關節三維有限元模型的方法,我們使用具有專利技術的“點對點”圖像融合技術[9],分別利用高精度CT和MRI二維圖像及數字化技術,方便快捷地建立包括內側髕股韌帶及按照其功能簡化后的髕骨外側支持帶在內的正常膝關節三維有限元模型,并與使用壓敏紙技術測得的實體生物力學測試數據對比,驗證其有效性;在此基礎上進一步構建脛骨結節-股骨滑車間距離(tibial tuberosity-trochlear groove distance,TT-TG)值>2.00 cm的復發性髕骨脫位模型,并行近遠端伸膝裝置聯合重排手術,對其進行壓敏紙及三維有限元分析,探討典型屈曲角度下近遠端伸膝裝置聯合重排手術對髕股關節面應力的影響,為臨床應用提供更多理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究對象

選用昆明醫科大學解剖教研室自愿捐贈新鮮冰凍尸體2具(4膝),男性1具,35歲,身高170 cm,體質量70 kg;女性1具,42歲,身高160 cm,體質量52 kg。均無膝關節疾病史,下肢無明顯畸形。

1.2 主要儀器及軟件

儀器:圖像采集包括3.0T超導型核磁共振掃描儀(通用電氣公司,美國);64排CT掃描儀(Philips公司,荷蘭)。電腦配置及運行系統:戴爾工作站Precision T7500;CPU:Intel(至強)E5645 2.40 GHz 六核(X2);內存:24 GB DDR3 1 333 MHz;硬盤:1 TB 7 200轉,SATA;顯卡:NVIDIA Quadro4000 2 GB,24寸液晶顯示屏。操作系統采用Windows7專業版。Epson Perfection V700 Photo掃描儀(Epson公司,日本);Hounsfield-H25KS生物力學試驗儀(Tinius Olsen公司, 英國)。

軟件:三維重建軟件:交互式醫學圖像控制系統Mimics17.0(Materialise公司,比利時);逆向工程軟件Geomagic Studio 2013(MSC公司,美國)。交互式CAD/CAE/CAM領域軟件:SolidWorks2017軟件(SolidWorks公司,美國)。有限元分析軟件:ABAQUS2016軟件(SIMULIA達索公司,美國)。以上軟件由西南交通大學計算機學院提供。Image-Pro Plus 6.0圖像處理軟件(Media Cybernetics公司,美國)。

1.3 壓敏紙測定髕股關節面壓強

1.3.1 正常膝關節測量

① 取2具充分解凍后的全長新鮮冰凍尸體下肢膝關節,按壓敏紙(富士公司,日本)使用說明書制作A片、C片,保持壓敏紙粗糙面相對后用保鮮膜包裹,然后由自股四頭肌肌腱分離并打開的髕上囊切口內插入髕股關節腔,將包裹后的壓敏紙與周圍軟組織縫合數針固定,防止在測試過程中移位。1名實驗人員握住標本足踝,緩慢將標本膝關節伸直并保持至0°,過程中避免膝關節非自然旋轉;由另1名實驗人員通過滑輪對股四頭肌施加70 N軸向拉力,維持2 min;待髕股關節壓強穩定后移除拉力,將壓敏紙取出,去除保鮮膜;重復上述操作3次,取著色密度最深1次壓敏紙,棄除A片,于C片外上角非顯影區域剪一小角以標識髕股關節外上角后,以Epson Perfection V700 Photo掃描儀掃描,所得圖像命名、存檔。于膝關節標本被動屈曲30°、60°、90°、120° 位重復進行上述操作。

② 壓敏紙標定及壓強與著色密度關系式擬合:使用Hounsfield-H25KS生物力學試驗儀,以壓力前端面積為7.069 mm2的壓力傳感器,通過程序設定采用4、6、8、10、12、14、16 N的力(設定參數:2 N/min,維持2 min),對以保鮮膜包裹的超低壓壓敏紙(LLW)進行加壓,棄除保鮮膜及A片后使用Epson Perfection V700 Photo掃描儀進行掃描。用Image-pro Plus 6.0圖像處理軟件提取壓敏紙的著色面積和著色深度,計算出著色密度(表1、2)。每種力壓3次(圖1),為剔除誤差,取平均值建立壓強-著色深度的函數關系式:y=0.310 7x?0.118 8(圖2)。通過上述關系式逐一計算實驗中LLW壓敏紙所產生的壓強,取壓敏紙穩定時的最大壓強。

圖1

施加不同壓力時3次壓敏紙顯色情況

圖1

施加不同壓力時3次壓敏紙顯色情況

a. 4 N;b. 16 N

Figure1. The stain condition of the pressure-sensitive paper for 3 times when different pressures were applieda. 4 N; b. 16 N

圖2

LLW壓敏紙標定實驗中壓強-著色深度擬合曲線

Figure2.

Pressure-coloring density fitting curve in LLW pressure- sensitive paper calibration experiment

圖2

LLW壓敏紙標定實驗中壓強-著色深度擬合曲線

Figure2.

Pressure-coloring density fitting curve in LLW pressure- sensitive paper calibration experiment

1.3.2 近遠端伸膝裝置聯合重排手術后測量

將上述2具全長新鮮冰凍尸體下肢標本,參照文獻 [10-12] 方法,采用切斷內側髕股支持帶及脛骨結節水平截骨術,構建TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位模型,并通過經典Madigan手術方式+Roux-Goldthwait手術方式完成近遠端伸膝裝置聯合重排手術[13-14]。對股四頭肌施加70 N軸向拉力的同時,在移位后的股內側斜肌施加7 N軸向拉力[15-16],同1.3.1方法操作,獲得膝關節被動屈曲0°、30°、60°、90°、120° 位的髕股關節面最大壓強。

1.4 三維有限元模型測定髕股關節面壓強

1.4.1 新鮮冰凍尸體標本CT和MRI掃描

使用自行設計并具有專利技術的膝關節角度固定器(專利號:ZL201721424176.5),將充分解凍后的全長新鮮冰凍尸體下肢膝關節分別固定于自然伸直位(0°)以及被動屈曲30°、60°、90°、120° 位,同時外旋10°~15° 進行CT和MRI掃描。

1.4.2 Mimics17.0建模過程

將CT和MRI掃描圖像文件分別導入Mimics17.0中,調節圖像至合適灰度值;根據設置好的閾值,利用區域增長和手工編輯圖層工具將多余部分擦除或補上缺失部分,從修補好的圖層中合成三維模型,對三維模型進行“光滑化(smoothing)”處理,光順表面;最后將模型導出為STL格式文件保存。按上述方法分別創建股骨、脛骨、腓骨、髕骨、髕腱、股四頭肌、半月板、軟骨、外側副韌帶、內側副韌帶、前交叉韌帶、后交叉韌帶模型。見圖3。

圖3

膝關節Mimics17.0建模過程

圖3

膝關節Mimics17.0建模過程

a. 冠狀位;b. 橫斷位;c. 矢狀位;d. 重建的膝關節骨骼三維模型

Figure3. The procession of knee model established by Mimics17.0a. Coronal view; b. Transverse view; c. Sagittal view; d. Reconstructed three-dimensional model of knee joint skeleton

1.4.3 Geomagic Studio 2013建模過程

使用Geomagic Studio 2013打開上一步從Mimics17.0導出的STL文件,對模型進行去除釘狀物、去除多余特征后得到準確的多邊形模型;然后對模型進行優化光滑處理,再使用精確曲面模塊的探測輪廓線功能在模型上生成輪廓線,對變形或者不合理的輪廓線進行編輯修改;接著利用輪廓線構建曲面片,再由曲面片構建格柵并擬合曲面,最后將擬合完成的曲面導出為通用格式X_T或STP幾何模型。見圖4。

圖4

膝關節Geomagic Studio 2013建模過程

圖4

膝關節Geomagic Studio 2013建模過程

a. 多邊形模型;b. 輪廓線模型;c. 曲面片模型;d. 擬合曲面模型;e. 膝關節骨性模型

Figure4. The procession of knee model established by Geomagic Studio 2013a. Polygonal model; b. Contour line model; c. Curved sheet model; d. Fitted surface model; e. Osseous model of the knee joint

1.4.4 Solidworks 2017建模過程

將從Geomagic Studio 2013中導出的STP幾何模型導入SolidWorks 2017,根據軟件提示對有問題的曲面進行修復,使用裝配命令對骨骼和韌帶進行位置調整,建立正常膝關節模型,對模型進行保存,文件格式為SLDPRT零件格式。其中對于內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶的三維模型構建,是在前期解剖學研究基礎上,首先確定內側髕股韌帶的起止點;在之后的髕骨外側支持帶重建過程中,通過在髕骨外側相對應位置依據髕骨外側支持帶的功能,虛擬構建簡化的髕骨外側支持帶,具體操作是在Solidworks 2017中通過草圖命令分別在股骨和髕骨側面上繪制2條樣條曲線,并在2條樣條曲線上繪制引導線;然后通過曲面放樣命令選擇2條樣條曲線和引導線構建1個曲面片;最后使用加厚命令加厚曲面片,生成髕骨外側支持帶的三維實體模型。見圖5、6。

圖5

膝關節內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶Solidworks 2017建模過程

圖5

膝關節內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶Solidworks 2017建模過程

a. 內側髕股韌帶引導線;b. 簡化構建的髕骨外側支持帶引導線;c. 內側髕股韌帶、簡化構建的髕骨外側支持帶引導線;d. 順引導線生成構建的內側髕股韌帶、簡化構建的髕骨外側支持帶

Figure5. The procession of medial patellofemoral ligament and patellar retinaculum established by Solidworks 2017a. Medial patellofemoral ligament guide line; b. Simplified constructed patellar retinaculum guide line; c. Medial patellofemoral ligament and simplified constructed patellar retinaculum guide line; d. Generation of a constructed medial patellofemoral ligament and simplified constructed patellar retinaculum along the guide line

圖6

正常膝關節Solidworks 2017模型

圖6

正常膝關節Solidworks 2017模型

a. 0° 正位;b. 前外側45° 觀

Figure6. The normal knee model established by Solidworks 2017a. 0° anteroposterior view; b. 45° external rotational view另外,使用Solidworks 2017的特征/曲面命令,切除內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶,然后再將髕腱分割成兩部分,對伸膝裝置進行重排,以此構建TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位采用聯合重排手術修復模型。此外,對于移位后的股內側斜肌產生的斜向后、內的牽引力,參照相關經典生物力學研究文獻[15]及之前新鮮冰凍尸體生物力學研究方法[16],采用起于髕骨中上1/3,與移位后的股內側斜肌方向一致的7 N軸向拉力。

1.4.5 ABAQUS 2016有限元分析過程

分別將上述正常膝關節及近遠端伸膝裝置聯合重排術后膝關節幾何模型導入ABAQUS 2016有限元分析軟件中,在分析屬性中分別建立膝關節骨、軟骨、半月板、韌帶、內側髕股韌帶、髕骨外側支持帶等材料參數,并賦予各模型相關材料。定義分析類型為靜力結構分析,接著定義各模型間的接觸關系,其中關節面的接觸類型為無摩擦接觸,其余接觸類型均設置為綁定,即相互之間的關系為固定關系。

設置邊界條件和載荷:模型脛骨與腓骨的下表面設為固定,在股四頭肌肌腱上施加軸向拉力為70 N的載荷,在髕骨中上1/3施加與移位后的股內側斜肌方向一致的7 N軸向拉力。接下來對模型進行網格劃分,其中網格類型采用四面體網格,全局網格大小為2 mm,局部位置進行網格細化,大小為1 mm。最后創建分析作業,提交計算(圖7)。

圖7

三維有限元分割后示意圖(左)及模型固定和載荷示意圖(右)(均為0° 正位)

圖7

三維有限元分割后示意圖(左)及模型固定和載荷示意圖(右)(均為0° 正位)

a. 正常膝關節;b. 近遠端伸膝裝置聯合重排手術后

Figure7. Schematic diagram after three-dimensional finite element segmentation (left) and schematic diagram of model fixation and loading (right) (both were 0° anteroposterior views)a. Normal knee joint; b. After combined proximal and distal knee extension rearrangement surgery1.4.6 膝關節不同屈曲角度下髕股關節面壓強分析

① 定義材料屬性:本研究中的三維有限元模型材料屬性根據文獻 [17-18] 中采用的骨、軟骨、半月板、韌帶的經典材料屬性定義。骨組織相對軟組織而言剛度較大,結合本研究目的不考慮骨質變形;軟骨和半月板均被定義為線彈性材料[19-21];韌帶均被定義為超彈性材料,材料本構關系是Neo-Hooke模型。見表3、4。

② 定義接觸條件:在此膝關節模型中,韌帶與骨之間的接觸屬性為共節點接觸。為了更好地與實體生物力學測試相應數據比較,將股骨髁軟骨和脛骨平臺軟骨之間、股骨與半月板關節面之間、脛骨和半月板關節面之間的模式轉化為球形光滑無摩擦的接觸面。由于軟骨下骨彈性模量較大,對于計算分析無顯著影響,為減少計算機分析模型時的工作量,對于軟骨下骨不進行明確定義,將軟骨下骨視為剛體[22-23]。

③ 設定邊界條件及載荷:在本研究分析中,脛骨和腓骨的近端完全約束固定,股骨完全自由、不受任何約束,以上髁軸為股骨遠端旋轉軸,髕股關節面的壓強最終由ABAQUS 2016有限元分析軟件分析產生,取最大壓強值納入統計。

1.5 數據分析

記錄并比較正常膝關節以及近遠端伸膝裝置聯合重排手術后膝關節在各被動屈曲角度下,壓敏紙測量以及三維有限元測量的髕股關節面最大壓強,以驗證三維有限元模型的有效性;并通過上述實體及虛擬生物力學的研究方法,對近遠端伸膝裝置聯合重排術后髕股關節面壓強變化情況進行對比研究。

2 結果

正常膝關節各被動屈曲角度下壓敏紙測量以及三維有限元測量的髕股關節面最大壓強相近,差值為 ?0.08~0.06 MPa;近遠端伸膝裝置聯合重排手術后膝關節各被動屈曲角度下壓敏紙測量以及三維有限元測量的髕股關節面最大壓強亦相近,差值為 ?0.04~0.09 MPa。正常膝關節與近遠端伸膝裝置聯合重排手術后膝關節各被動屈曲角度下,三維有限元測量的髕股關節面最大壓強也相近,差值為 ?0.50~?0.03 MPa。見表5。

3 討論

3.1 基于Mimics、Geomagic Studio、Solidworks軟件建立膝關節三維有限元模型的特點

本研究嘗試將CT和MRI圖像進行融合,使得三維模型的構建更加方便快捷,通過“點對點”圖像融合技術將CT和MRI掃描結果進行裝配,可迅速建立膝關節三維模型[9]。在三維模型建立過程中,Mimics、Geomagic Studio、Solidworks是最常使用的軟件,其中通過Geomagic Studio軟件擬合股骨遠端的曲面具有以下幾點優勢:① 導入模型數據速度快,可避免人工處理點云數據,直接形成多邊形網格;② 曲面光滑,除噪功能強大,使得模型更光滑,有利于面網格的劃分;③ 根據股骨遠端特征自定義邊界約束,擬合的NURBS(非均勻有理B樣條有限元法)曲面有效消除了有限元離散模型的幾何誤差,提高了計算精度,更有益于有限元分析。

本研究中使用Solidworks軟件,通過在髕骨外側相對應位置,依據髕骨外側支持帶的功能,虛擬構建了簡化的髕骨外側支持帶,這一操作過程盡管存在人為引起的誤差可能,但方法便捷、高效,為下一步有限元分析打下了良好基礎。

3.2 三維有限元模型建立的特點及有效性驗證

三維有限元模型是進行三維有限元分析的基礎,除了能模擬各種結構的幾何特性和各種組織結構的材料屬性,其分析結果還能較好地反映各種結構的生物力學特性總趨勢。人體膝關節的結構復雜,尤其是模擬內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶的生物力學特性也相當復雜,加之有限元軟件計算的局限性,由此需對所建模型進行一定程度的簡化。因此,需要驗證三維有限元模型的有效性。

三維有限元模型建立后有效性的驗證通常有兩種方法:① 與既往經典文獻報道相比較,但查閱相關文獻,由于髕骨外側支持帶結構復雜,難以構建有效的包括髕骨外側支持帶在內的三維有限元模型。② 與利用新鮮冰凍尸體進行的實體生物力學研究結果進行比較。例如Elias等[24]2004年報道使用感壓器測試新鮮冰凍尸體髕股關節壓力,以及對尸體進行CT掃描、構建膝關節三維模型的方法,對髕股關節壓強進行研究。本研究參考了Elias等介紹的方法,在三維有限元建模過程中使用了我科“點對點”圖像融合技術,而在新鮮冰凍尸體生物力學研究中采用了經典的壓敏紙技術,將兩種方法測得的髕股關節面最大壓強進行對比分析,發現于膝關節各被動屈曲角度(0°、30°、60°、90°、120°)下,兩者差值不大;但由于樣本量太小,只能初步說明該三維有限元模型的有效性。因此,在下一步的TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位模型上模擬進行了近遠端伸膝裝置聯合重排手術后,再次將三維有限元測量數據與壓敏紙實體生物力學測試數據進行對比分析,結果兩者差值亦不大,再次說明了該三維有限元模型的有效性。

3.3 近遠端伸膝裝置聯合重排手術后三維有限元模型對不同屈曲角度下髕股關節的應力分析

本研究結果顯示,TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位模型行近遠端伸膝裝置聯合重排手術后,其髕股關節面最大壓強于膝關節被動屈曲各角度下與正常膝關節差值不大,分析原因可能是移位后的股內側斜肌產生的拉力與移位后髕腱合力共同發揮作用,產生內向拉力,避免了髕骨外移、傾斜及旋轉等問題,增大了髕股關節接觸面積,最終使得髕股關節面最大壓強與正常膝關節接近。同時,該結果也初步驗證了近遠端伸膝裝置聯合重排手術治療TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位不會造成髕股關節面壓強過大。

3.4 總結及存在的不足

本研究利用醫學建模技術和逆向工程技術,并使用具有專利的“點對點”圖像融合技術,方便快捷地建立了包含內側髕股韌帶及髕骨外側支持帶等軟組織在內的完整膝關節三維有限元模型,進行了正常膝關節、TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位模型行近遠端伸膝裝置聯合重排術后的髕股關節面應力分析,并取最大壓強與傳統壓敏紙實體生物力學檢測結果進行比對,驗證了該三維有限元模型的有效性,以及近遠端伸膝裝置聯合重排手術治療復發性髕骨脫位的有效性。說明正常膝關節以及復發性髕骨脫位模型行近遠端伸膝裝置聯合重排術后膝關節的三維有限元模型均能準確、有效地量化膝關節髕股關節面壓強;對于TT-TG值>2.00 cm的復發性髕骨脫位,通過近遠端伸膝裝置聯合重排手術,可獲得與正常膝關節相近的髕股關節面最大壓強。

但本研究也存在一些不足,雖然最后所建模型具有良好的幾何形態及位置的相似性,但仍存在人工操作引起的誤差;其次,由于標本數量有限、實驗技術及研究時間限制,本研究僅完成了2具4膝新鮮冰凍尸體全膝關節三維有限元模型的建立,探索了構建全膝關節三維數字化幾何模型和有限元模型的方法,雖然與實體髕股關節面壓強測定數據進行分析初步驗證了其有效性,但在進一步研究中仍有增加樣本量的必要性。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經昆明醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準(20170302)

作者貢獻聲明 李彥林、蔡國鋒:研究設計,并對文章整體作批判性審閱;李松、宋恩:參與研究設計及實施;寧梓文、賈笛:數據收集整理;王旭:數據分析及文章撰寫