引用本文: 鄭文源, 陸蕓. 第一跖趾關節Swanson假體置換術聯合第一跖骨截骨植骨術治療踇外翻的三維有限元分析. 中國修復重建外科雜志, 2022, 36(9): 1114-1118. doi: 10.7507/1002-1892.202204126 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

踇外翻畸形是足部常見結構性畸形,即踇趾在第1跖趾關節處向外偏斜超過正常生理范圍[1]。對于中、重度踇外翻合并跖趾關節炎、踇趾僵硬、類風濕性關節炎,以及踇外翻合并跖趾關節炎實施跖趾關節融合術后失效的患者,選擇第1跖趾關節Swanson假體置換術能有效糾正踇外翻及踇趾旋轉畸形,但不能糾正合并的第1跖骨內翻畸形,因此需聯合第1跖骨截骨植骨術。

目前,有關第1跖趾關節Swanson假體置換術聯合第1跖骨截骨植骨術的臨床研究較多,但是關于該術式生物力學變化的研究有限。為此,本研究采用三維有限元分析方法,探討術后足部形態及應力變化,為采用該術式矯正踇外翻提供生物力學依據。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以2013年1月玉林市第一人民醫院收治的1例65歲女性踇外翻患者作為研究對象,身高158 cm,體質量60 kg,無足部外傷及手術史,有類風濕性關節炎病史,根據踇外翻角(hallux valgus angle,HVA)及第1、2跖骨間角(intermetatarsal angle,IMA)判斷屬重度踇外翻[2]。

采用LightSpeed Pro32排64層螺旋CT(GE公司,美國)自右足足底向上至踝關節水平掃描,獲得右足CT圖像,以DICOM格式保存。掃描參數:層厚0.625 mm,層間距0.625 mm,矩陣1024 ×1024像素。掃描時患者踝關節處于中立位。

1.2 研究方法

1.2.1 三維模型建立

將CT圖像導入Mimics10.01軟件(Materialise公司,比利時),通過閾值分割、填充空洞、區域增長等功能提取骨與軟組織信息,通過三維建模功能并經Remesh操作,建立足部骨骼以及軟組織三維模型。將三維模型數據以txt格式導入至Geomagic Studio軟件(Geomagic公司,美國),經點階段和封裝階段、多邊形階段、曲面階段等處理形成實體模型,并以iges格式導出。

1.2.2 三維有限元模型建立及分析

將足部骨骼及軟組織實體模型數據以iges格式導入ANSYS12.0軟件(SASI公司,美國)。利用Ansys建模功能,除趾間關節骨性融合外,其余各骨關節之間建立軟骨屬性實體單元連接。為便于建模以及簡化計算,將骨、軟骨及軟組織設成均勻同質的線彈性單元;第1跖趾關節附近與踇外翻密切相關的肌腱與肌肉(如踇長伸肌腱、踇長屈肌腱、踇展肌、踇收肌及踇短屈肌)予以模擬重建,借助解剖學資料定位其起止點,其他肌腱、肌肉以及韌帶不予重建。肌腱材料特性定性為線彈性材料與纜索材料復合構成,踇展肌、踇短屈肌及踇收肌設為被動張力非線性超彈性材料。三維有限元模型參數詳見表1[3-8]。

利用ANSYS12.0軟件創建Swanson假體,參考文獻 [9] 手術步驟在三維有限元模型上矯正HVA及IMA,模擬建立第1跖趾關節Swanson假體置換術聯合第1跖骨截骨植骨術治療踇外翻的三維有限元模型。參照文獻 [3,10-11] 的加載和邊界條件,行非線性靜力分析踇外翻足手術前后三維有限元模型,觀測HVA、IMA以及前足底和第1~5跖骨von Mises應力分布。

2 結果

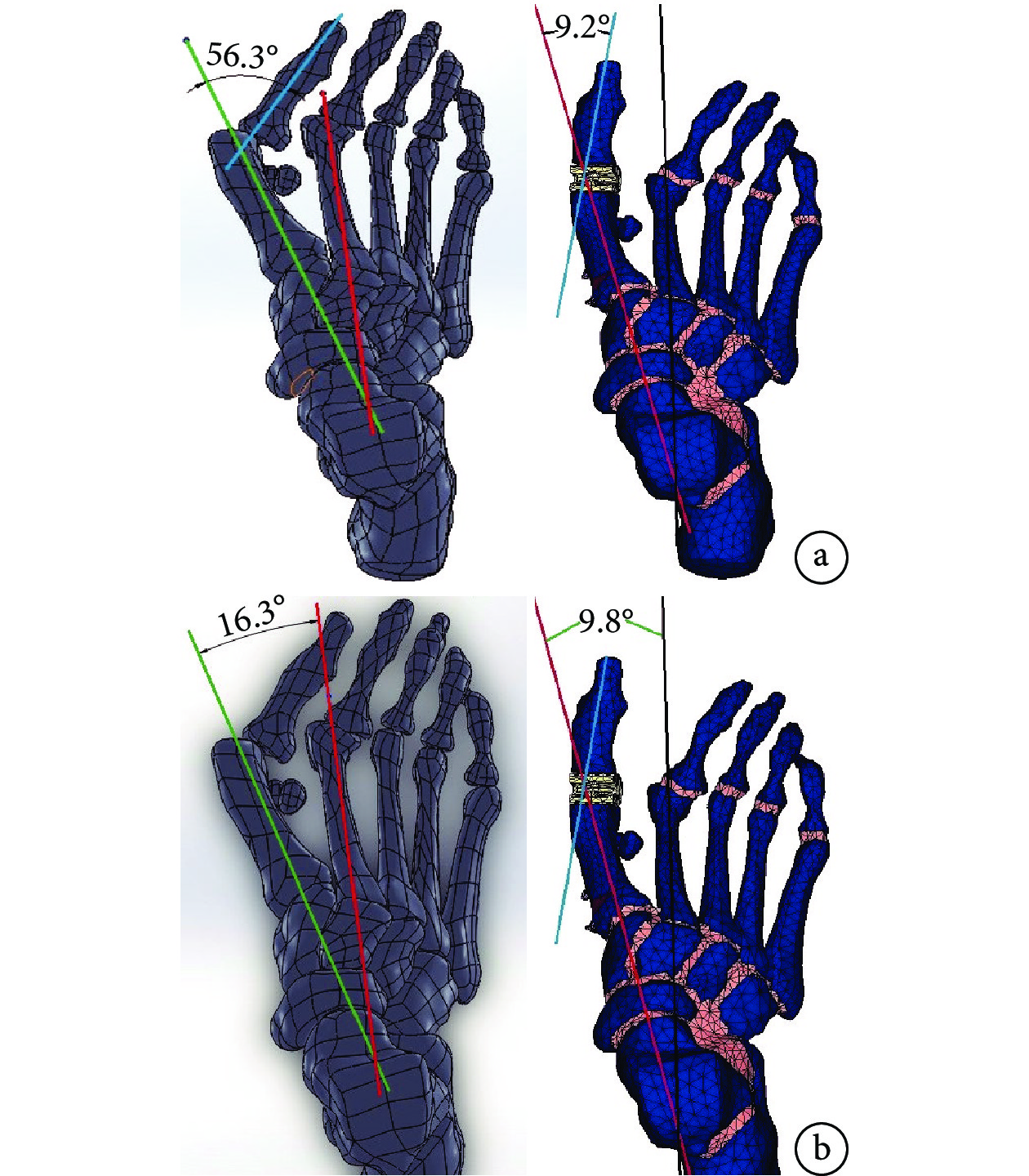

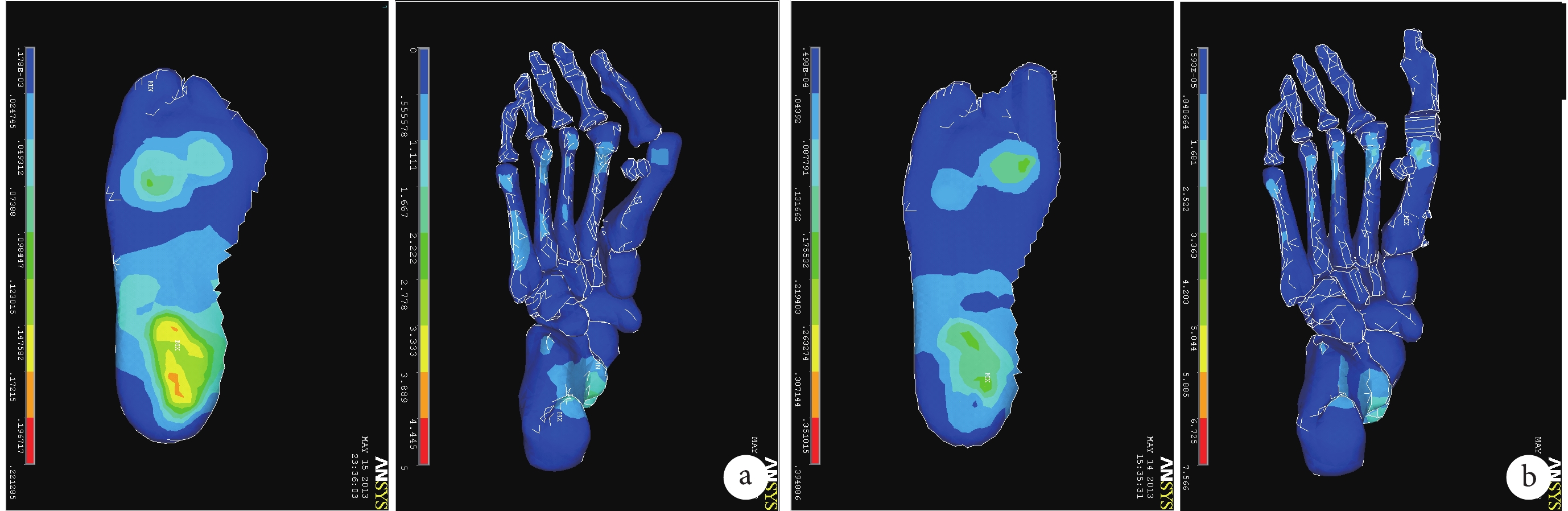

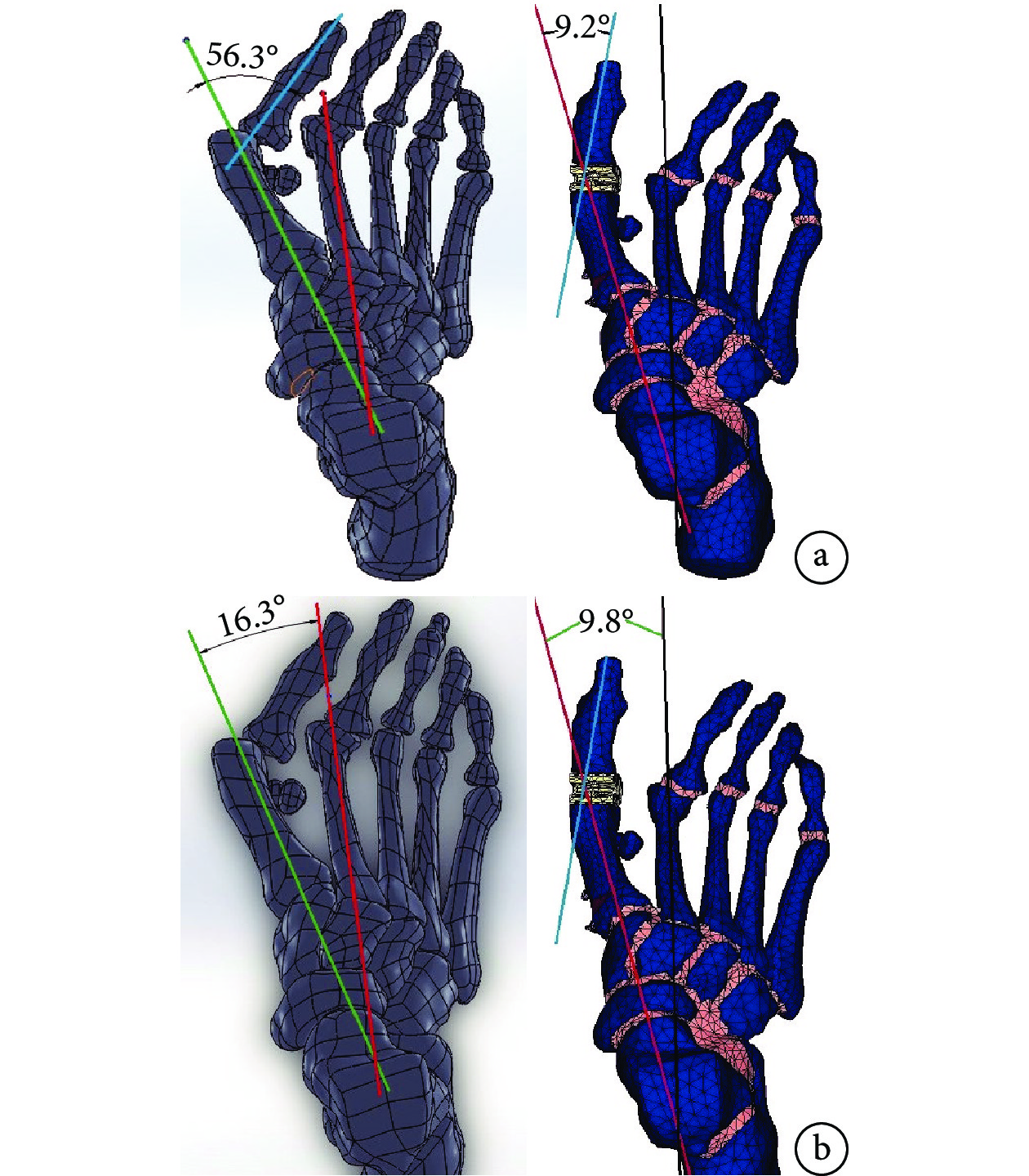

手術前后足部三維有限元模型見圖1。患者術前HVA及IMA分別為 56.3°、16.3°,術后分別為9.2°、9.8°(圖2)。

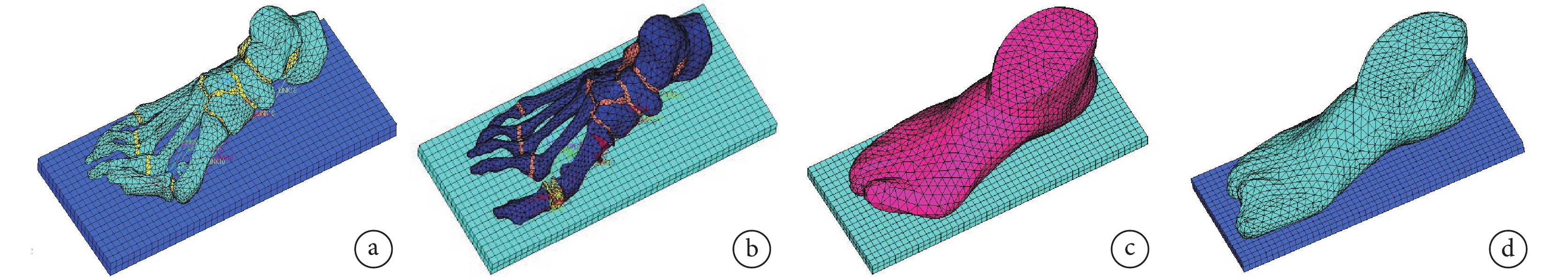

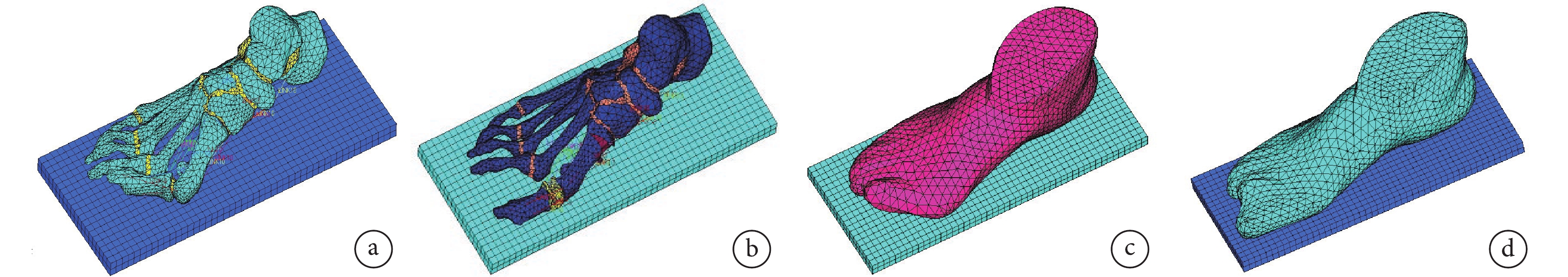

圖1

三維有限元模型

圖1

三維有限元模型

a、b. 手術前后骨、軟骨、部分肌腱及足內肌模型; c、d. 手術前后足部軟組織模型

Figure1. Three-dimensional finite element modelsa, b. Pre- and post-operative models of bone, cartilage, partial tendons, and internal foot muscles; c, d. Pre- and post-operative models of foot soft tissue

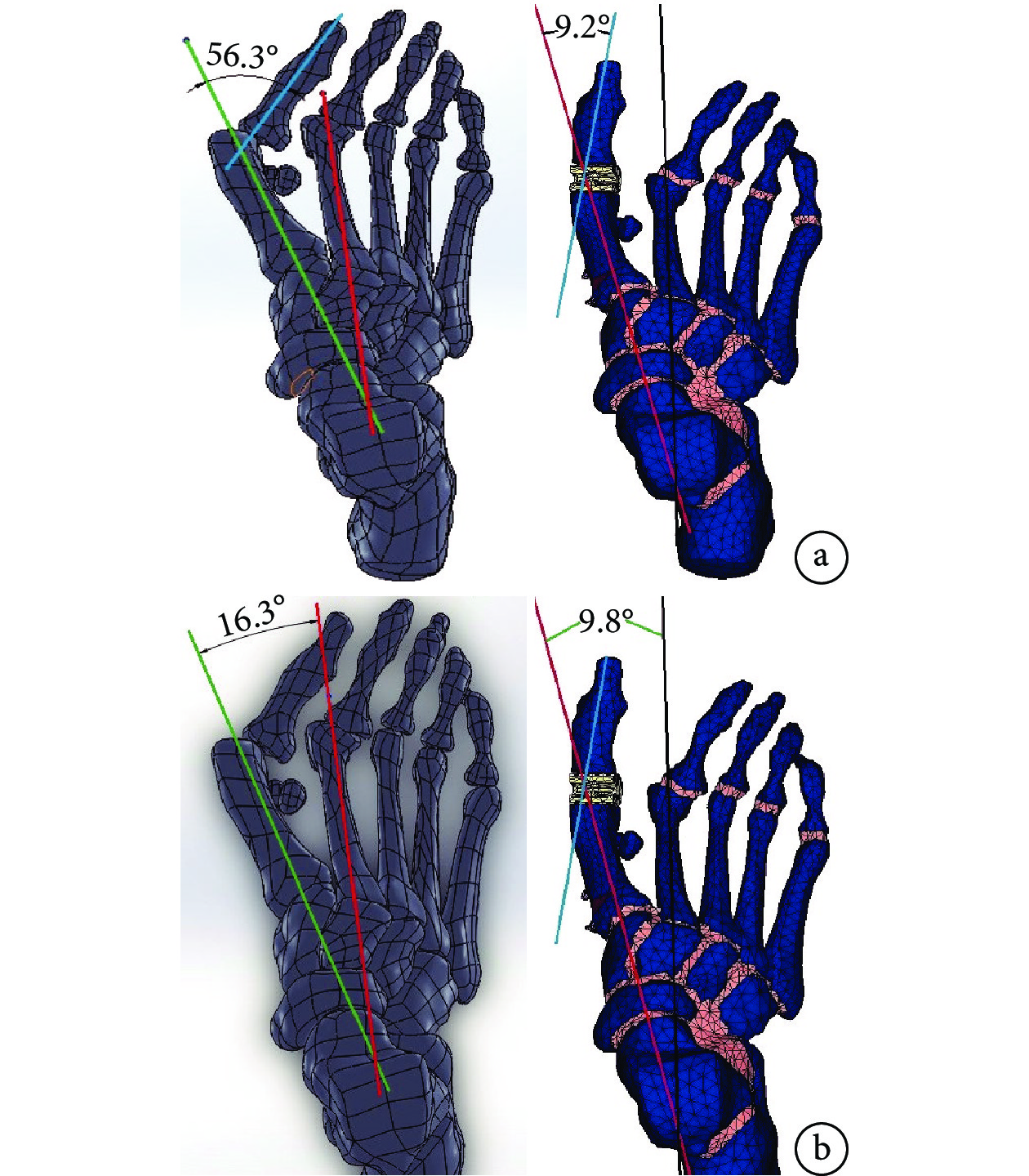

圖2

HVA及IMA測量

圖2

HVA及IMA測量

左:術前 右:術后 a. HVA;b. IMA

Figure2. HVA and IMA measurementLeft: Before operation Right: After operation a. HVA; b. IMA

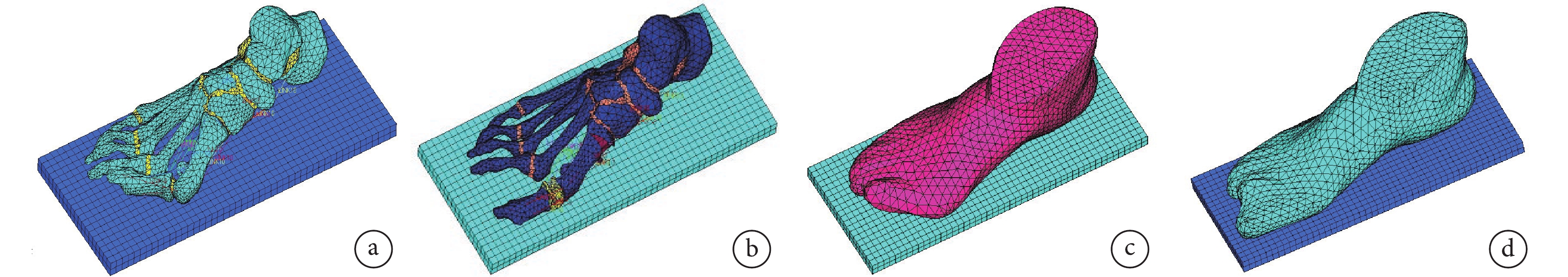

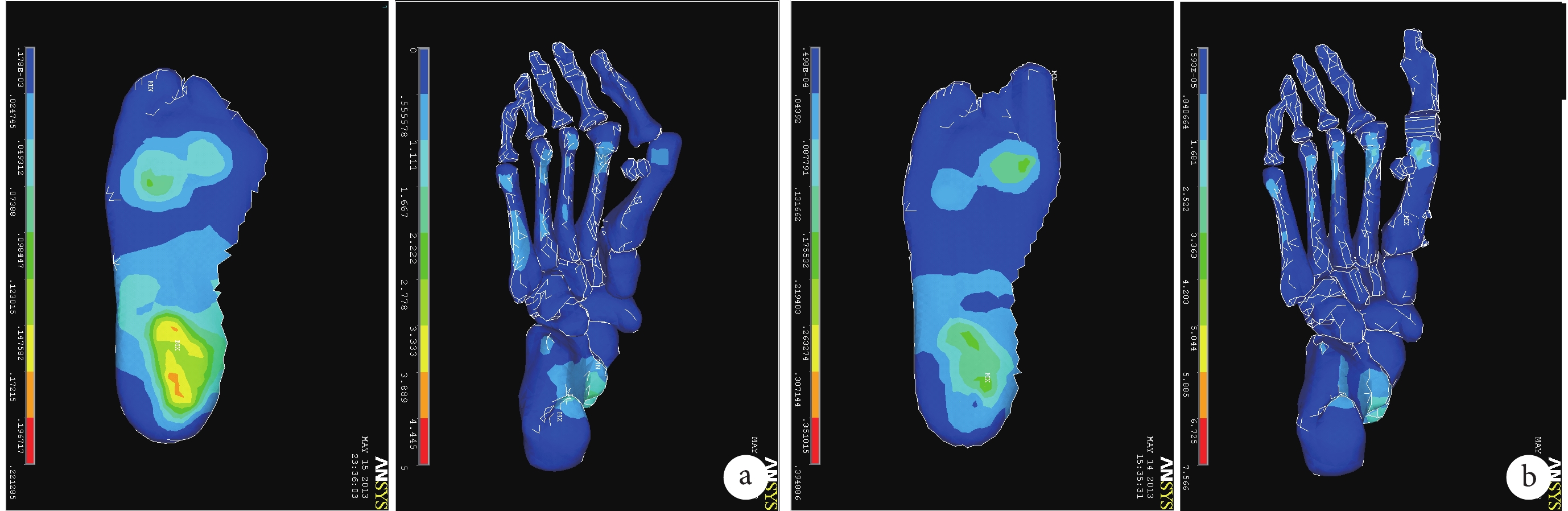

von Mises應力分布見圖3及表2。① 足底:術前踇外翻足前足底應力以第4跖骨頭區最大,其后依次是第5、3、2、1跖骨頭區;前足底內側應力明顯小于外側,前足壓力中心位于外側。術后前足底應力以第1跖骨頭區最大,其后依次是第2、4、3、5跖骨頭區;前足底外側應力小于內側,前足壓力中心位于內側。② 骨骼:術前第5跖骨應力最大,第1跖骨應力最小。術后第1跖骨應力最大,第4跖骨應力最小。

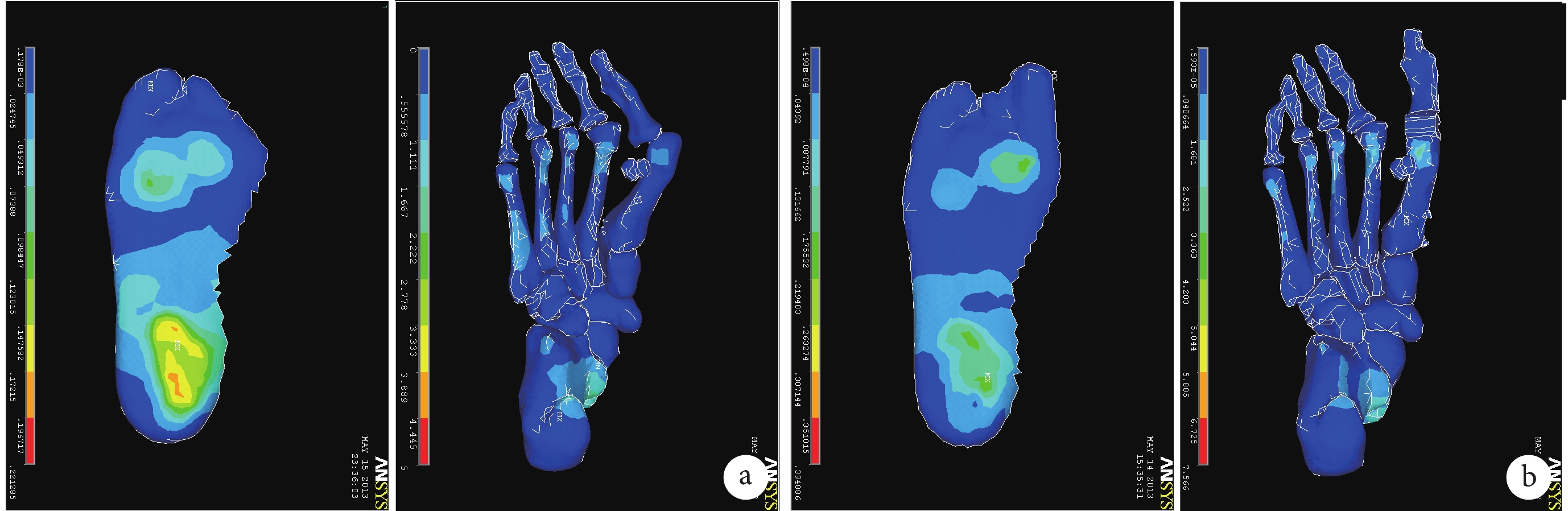

圖3

足部應力云圖

圖3

足部應力云圖

左:足底 右:骨骼 a. 術前;b. 術后

Figure3. Foot stress nephogramLeft: Plantar surface Right: Bone a. Before operation; b. After operation

3 討論

目前,三維有限元分析已用于研究扁平足、內翻足、糖尿病足及踇外翻足,特別是針對踇外翻足各種術式的研究[12-16],但是缺少第1跖趾關節Swanson假體置換治療踇外翻的相關研究。HVA、IMA是評估踇外翻畸形的重要指標,本研究測量結果顯示第1跖趾關節Swanson假體置換術聯合第1跖骨截骨植骨術后HVA、IMA均明顯改善,踇外翻畸形得到有效矯正。

經檢測,本例患者術前前足底應力分布主要集中于第3、4、5跖骨頭區,第1、2跖骨頭區應力較小,前足底內側應力明顯小于外側,表明踇外翻足前足壓力中心位于外側。這一應力分布趨勢與既往通過足底壓力測試系統得到的結果[3, 6, 17-26]一致,驗證了本次三維有限元分析的準確性。

本研究經模擬手術后測量發現,術后第1跖骨頭區應力最大,提示第1跖骨恢復了前足內側承重作用,結合其他跖骨應力分布分析,術后前足壓力中心由外側轉移至內側。本研究結果與既往研究中采用足底壓力測試系統測得的正常足壓力分布相似[19, 22], 也與Cheung等[5]、陶凱等[27]的正常足三維有限元分析結果基本一致。因此,我們認為第1跖趾關節Swanson假體置換術聯合第1跖骨截骨植骨術治療踇外翻能使足底壓力中心內移,足底壓力分布狀態接近正常。

von Mises應力通常被認為是足骨應力破壞的一個預測因子,已被廣泛用于評估長期病理變化風險。研究表明跖骨應力增高可導致轉移性跖骨痛[28-29]、胼胝體形成[30]、脫位、骨溶解及骨膜損傷[31],甚至導致踇外翻復發[21] 。本研究發現術后第1~5跖骨應力較術前升高,并以第1跖骨最高且集中在假體周圍,提示可能術后會發生上述并發癥。

綜上述,踇外翻足前足壓力中心位于外側,第1跖趾關節Swanson假體置換術聯合第1跖骨截骨植骨術能有效矯正踇外翻畸形,使HVA、IMA接近正常,前足底壓力中心向內移動、壓力分布接近正常足。但是該術式會造成第1~5跖骨應力增高,可能導致轉移性跖骨痛、胼胝體形成、脫位、骨溶解及骨膜損傷,甚至踇外翻復發。但本研究存在以下不足:① 為減少建模難度和復雜性,在三維有限元模型建立時進行了簡化,足部組織被假定為均質、連續和各向同性的線彈性單元,與人體組織的特性稍有差異。② 本研究僅進行了靜態有限元分析,但足主要功能是負重和行走,因此需要進一步行足底動態應力分析。③ 本研究僅利用三維有限元分析的預測性特點對模擬手術進行觀測,研究結果有待與臨床病例資料對比驗證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經玉林市第一人民醫院倫理委員會批準(YLSY-IRB-RP-2022004)

作者貢獻聲明 鄭文源:文章撰寫,參與課題設計、數據整理與統計分析;陸蕓:研究方案的總體設計及實施、文章觀點形成及審閱

踇外翻畸形是足部常見結構性畸形,即踇趾在第1跖趾關節處向外偏斜超過正常生理范圍[1]。對于中、重度踇外翻合并跖趾關節炎、踇趾僵硬、類風濕性關節炎,以及踇外翻合并跖趾關節炎實施跖趾關節融合術后失效的患者,選擇第1跖趾關節Swanson假體置換術能有效糾正踇外翻及踇趾旋轉畸形,但不能糾正合并的第1跖骨內翻畸形,因此需聯合第1跖骨截骨植骨術。

目前,有關第1跖趾關節Swanson假體置換術聯合第1跖骨截骨植骨術的臨床研究較多,但是關于該術式生物力學變化的研究有限。為此,本研究采用三維有限元分析方法,探討術后足部形態及應力變化,為采用該術式矯正踇外翻提供生物力學依據。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以2013年1月玉林市第一人民醫院收治的1例65歲女性踇外翻患者作為研究對象,身高158 cm,體質量60 kg,無足部外傷及手術史,有類風濕性關節炎病史,根據踇外翻角(hallux valgus angle,HVA)及第1、2跖骨間角(intermetatarsal angle,IMA)判斷屬重度踇外翻[2]。

采用LightSpeed Pro32排64層螺旋CT(GE公司,美國)自右足足底向上至踝關節水平掃描,獲得右足CT圖像,以DICOM格式保存。掃描參數:層厚0.625 mm,層間距0.625 mm,矩陣1024 ×1024像素。掃描時患者踝關節處于中立位。

1.2 研究方法

1.2.1 三維模型建立

將CT圖像導入Mimics10.01軟件(Materialise公司,比利時),通過閾值分割、填充空洞、區域增長等功能提取骨與軟組織信息,通過三維建模功能并經Remesh操作,建立足部骨骼以及軟組織三維模型。將三維模型數據以txt格式導入至Geomagic Studio軟件(Geomagic公司,美國),經點階段和封裝階段、多邊形階段、曲面階段等處理形成實體模型,并以iges格式導出。

1.2.2 三維有限元模型建立及分析

將足部骨骼及軟組織實體模型數據以iges格式導入ANSYS12.0軟件(SASI公司,美國)。利用Ansys建模功能,除趾間關節骨性融合外,其余各骨關節之間建立軟骨屬性實體單元連接。為便于建模以及簡化計算,將骨、軟骨及軟組織設成均勻同質的線彈性單元;第1跖趾關節附近與踇外翻密切相關的肌腱與肌肉(如踇長伸肌腱、踇長屈肌腱、踇展肌、踇收肌及踇短屈肌)予以模擬重建,借助解剖學資料定位其起止點,其他肌腱、肌肉以及韌帶不予重建。肌腱材料特性定性為線彈性材料與纜索材料復合構成,踇展肌、踇短屈肌及踇收肌設為被動張力非線性超彈性材料。三維有限元模型參數詳見表1[3-8]。

利用ANSYS12.0軟件創建Swanson假體,參考文獻 [9] 手術步驟在三維有限元模型上矯正HVA及IMA,模擬建立第1跖趾關節Swanson假體置換術聯合第1跖骨截骨植骨術治療踇外翻的三維有限元模型。參照文獻 [3,10-11] 的加載和邊界條件,行非線性靜力分析踇外翻足手術前后三維有限元模型,觀測HVA、IMA以及前足底和第1~5跖骨von Mises應力分布。

2 結果

手術前后足部三維有限元模型見圖1。患者術前HVA及IMA分別為 56.3°、16.3°,術后分別為9.2°、9.8°(圖2)。

圖1

三維有限元模型

圖1

三維有限元模型

a、b. 手術前后骨、軟骨、部分肌腱及足內肌模型; c、d. 手術前后足部軟組織模型

Figure1. Three-dimensional finite element modelsa, b. Pre- and post-operative models of bone, cartilage, partial tendons, and internal foot muscles; c, d. Pre- and post-operative models of foot soft tissue

圖2

HVA及IMA測量

圖2

HVA及IMA測量

左:術前 右:術后 a. HVA;b. IMA

Figure2. HVA and IMA measurementLeft: Before operation Right: After operation a. HVA; b. IMA

von Mises應力分布見圖3及表2。① 足底:術前踇外翻足前足底應力以第4跖骨頭區最大,其后依次是第5、3、2、1跖骨頭區;前足底內側應力明顯小于外側,前足壓力中心位于外側。術后前足底應力以第1跖骨頭區最大,其后依次是第2、4、3、5跖骨頭區;前足底外側應力小于內側,前足壓力中心位于內側。② 骨骼:術前第5跖骨應力最大,第1跖骨應力最小。術后第1跖骨應力最大,第4跖骨應力最小。

圖3

足部應力云圖

圖3

足部應力云圖

左:足底 右:骨骼 a. 術前;b. 術后

Figure3. Foot stress nephogramLeft: Plantar surface Right: Bone a. Before operation; b. After operation

3 討論

目前,三維有限元分析已用于研究扁平足、內翻足、糖尿病足及踇外翻足,特別是針對踇外翻足各種術式的研究[12-16],但是缺少第1跖趾關節Swanson假體置換治療踇外翻的相關研究。HVA、IMA是評估踇外翻畸形的重要指標,本研究測量結果顯示第1跖趾關節Swanson假體置換術聯合第1跖骨截骨植骨術后HVA、IMA均明顯改善,踇外翻畸形得到有效矯正。

經檢測,本例患者術前前足底應力分布主要集中于第3、4、5跖骨頭區,第1、2跖骨頭區應力較小,前足底內側應力明顯小于外側,表明踇外翻足前足壓力中心位于外側。這一應力分布趨勢與既往通過足底壓力測試系統得到的結果[3, 6, 17-26]一致,驗證了本次三維有限元分析的準確性。

本研究經模擬手術后測量發現,術后第1跖骨頭區應力最大,提示第1跖骨恢復了前足內側承重作用,結合其他跖骨應力分布分析,術后前足壓力中心由外側轉移至內側。本研究結果與既往研究中采用足底壓力測試系統測得的正常足壓力分布相似[19, 22], 也與Cheung等[5]、陶凱等[27]的正常足三維有限元分析結果基本一致。因此,我們認為第1跖趾關節Swanson假體置換術聯合第1跖骨截骨植骨術治療踇外翻能使足底壓力中心內移,足底壓力分布狀態接近正常。

von Mises應力通常被認為是足骨應力破壞的一個預測因子,已被廣泛用于評估長期病理變化風險。研究表明跖骨應力增高可導致轉移性跖骨痛[28-29]、胼胝體形成[30]、脫位、骨溶解及骨膜損傷[31],甚至導致踇外翻復發[21] 。本研究發現術后第1~5跖骨應力較術前升高,并以第1跖骨最高且集中在假體周圍,提示可能術后會發生上述并發癥。

綜上述,踇外翻足前足壓力中心位于外側,第1跖趾關節Swanson假體置換術聯合第1跖骨截骨植骨術能有效矯正踇外翻畸形,使HVA、IMA接近正常,前足底壓力中心向內移動、壓力分布接近正常足。但是該術式會造成第1~5跖骨應力增高,可能導致轉移性跖骨痛、胼胝體形成、脫位、骨溶解及骨膜損傷,甚至踇外翻復發。但本研究存在以下不足:① 為減少建模難度和復雜性,在三維有限元模型建立時進行了簡化,足部組織被假定為均質、連續和各向同性的線彈性單元,與人體組織的特性稍有差異。② 本研究僅進行了靜態有限元分析,但足主要功能是負重和行走,因此需要進一步行足底動態應力分析。③ 本研究僅利用三維有限元分析的預測性特點對模擬手術進行觀測,研究結果有待與臨床病例資料對比驗證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經玉林市第一人民醫院倫理委員會批準(YLSY-IRB-RP-2022004)

作者貢獻聲明 鄭文源:文章撰寫,參與課題設計、數據整理與統計分析;陸蕓:研究方案的總體設計及實施、文章觀點形成及審閱