引用本文: 郭蘊, 崔文靜, 宗開洋, 李建成, 孫悅, 胡愷, 陳默, 江如毅. 紅外熱成像技術輔助腓動脈穿支皮瓣修復口腔頜面部缺損的應用研究. 中國修復重建外科雜志, 2022, 36(8): 1015-1020. doi: 10.7507/1002-1892.202205032 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

腓動脈穿支皮瓣作為頜面部缺損修復重建的優良皮瓣,1985年由顧玉東等[1]首次報道,具有供區隱蔽、不損傷重要神經、質地與口腔頜面部組織較接近等優點[2-3]。腓動脈穿支血管體表分布位置因人而異,且存在血管變異等情況,因此術前定位穿支血管在輔助個性化皮瓣設計中發揮著重要作用,可提高皮瓣成活率,節省手術時間。諸多學者認為彩色多普勒超聲(color Doppler ultrasound,CDU)是目前檢測穿支血管較為精準的方法[4],但其存在依賴操作者技術及自身局限性(如不能完整顯示血管全貌)等不足。紅外熱成像(infrared thermography,IRT)技術具有無創、便捷且經濟等特點[5-6],其原理與現代醫學倡導的微創外科理念一致,在皮瓣外科穿支血管定位及血循環監測等方面的應用逐漸被重視[7-8]。現回顧分析2020年10月—2021年12月于蚌埠醫學院第一附屬醫院行口腔頜面部惡性腫瘤手術治療的20例患者臨床資料,術前常規采用CDU和IRT技術對腓動脈穿支進行定位并輔助皮瓣設計,通過與術中實際探查結果進行比較,評估IRT技術的臨床應用價值和效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男13例,女7例;年齡32~76歲,平均56.5歲。其中舌癌8例、腮腺癌5例、頰癌4例、下頜牙齦癌3例。鱗狀細胞癌12例,腺樣囊性癌3例,黏液表皮樣癌5例。臨床分期:T2N0M0 6例、T2N1M0 5例、T3N0M0 5例,T3N1M0 4例。病程1~18個月,平均7個月。

1.2 治療方法

1.2.1 CDU和IRT技術檢查

所有患者供區術前均行CDU與IRT技術檢查,以明確穿支血管位置。CDU檢查:患者取半臥位,由同一位有經驗的超聲醫師采用LOGIQS8型CDU在外周血管模式下對患者雙下肢進行連續探查,選擇優勢穿支制備穿支皮瓣。選擇標準:管徑較粗、穿支數量較多的一側;血流速度較快、血流量多的一側。記錄腓動脈穿支血管的體表位置、穿支數目以及各穿支血管的血流動力學指標。

IRT技術檢查:患者取半俯臥位,室溫下脫去下肢衣物,靜躺5 min,以冰袋冰敷供區2 min。采用FLIR ONE PRO紅外熱像儀(FLIR SYSTEMR公司,美國)在距小腿外側區域約40.0 cm處進行檢查,標記沿腓骨后緣分布的“熱點”。“熱點”選擇標準:① 分布于腓骨小頭和外踝連線兩側附近,最大直徑在10 cm以內,以符合腓動脈穿支皮瓣的切取范圍;② 當數個“熱點”集中在同一區域時,選取復溫速度最快、彌漫范圍最廣的“熱點”。記錄“熱點”體表位置及數目。

1.2.2 手術方法

手術分兩組同時進行,一組行頸淋巴結清掃+病灶擴大切除術,另一組制備腓動脈穿支皮瓣。根據術前CDU及IRT技術檢查結果,標記活力最強的穿出點位置及病灶切除范圍,初步設計一橢圓形皮瓣。沿小腿后外側切開皮膚、脂肪、筋膜組織,并向小腿內外兩側分離以充分暴露術區。首先探查穿支的皮穿出點,然后沿穿支逆向向小腿深層分離,由于部分穿支穿行于肌間隔、部分穿支穿行于肌內,在結扎滲血的肌肉和沿途細小血管時應注意保護穿支,直至分離至腓動脈主干。皮瓣斷蒂后覆蓋于病灶切除后的創面,在顯微鏡下采用“一動兩靜”原則進行端端吻合,選擇的供血動脈主要為面動脈,回流靜脈主要為面總靜脈及其分支,理順皮瓣修復頜面部缺損。本組19例成功制備腓動脈穿支皮瓣,其中比目魚肌穿支皮瓣12例、肌間穿支皮瓣4例、腓骨-比目魚肌穿支皮瓣3例;1例未發現腓動脈穿支改用股前外側穿支皮瓣。皮瓣切取范圍4.0 cm×3.0 cm~10.0 cm×8.0 cm,血管蒂長6.0~9.0 cm。供區直接拉攏縫合。

1.3 術后處理及隨訪

所有患者術后頭頸部完全制動5~7 d,術后常規給予抗痙攣、抗凝、抗感染治療,充分鼻飼營養;密切觀察皮瓣血運情況。

將術中腓動脈穿支情況與術前CDU及IRT技術檢查結果進行比較,分析CDU、IRT技術檢查的靈敏度、特異度、陽性預測值和陰性預測值[9];將術前CDU檢查的腓動脈穿支數目、IRT技術檢查的“熱點”分別與術中探查的腓動脈穿支數目比較,并比較兩者最具活力穿支點準確率;計算術中實際探查的穿支位置與CDU和IRT技術檢查結果的定位誤差。其中最具活力穿支點的判定標準為:① CDU檢測腓動脈穿支中管徑最粗、血流速度最快的穿支在體表位置記為最具活力穿支點;② IRT技術技術記錄“熱點”最亮、復溫速度最快的點為最具活力穿支點;③ 術中根據穿支位置、血管蒂長度、病灶范圍、管徑大小來判斷最具活力穿支。

術后定期隨訪,觀察患者供受區恢復情況、并發癥發生及腫瘤復發、轉移情況等。

1.4 統計學方法

采用SPSS20.0統計軟件進行分析。計量資料行正態性檢驗,符合正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;不符合正態分布的數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用秩和檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

與術中探查結果比較顯示,術前IRT技術檢查腓動脈穿支的靈敏度、特異度、陽性預測值和陰性預測值分別為72.22%、50.00%、92.86%、16.67%,均高于CDU檢查結果(分別為64.17%、33.33%、84.62%、14.29%)。見表1。術前CDU檢查共發現腓動脈穿支45支,術中探查證實35支,準確率77.8%;IRT技術檢查共發現43個“熱點”,術中證實“熱點”范圍內腓動脈穿支32支,準確率74.4%;兩者比較差異無統計學意義(χ2=0.096,P=0.757)。CDU術前檢測最具活力穿支點21個,術中探查證實17個,準確率80.95%;IRT技術術前檢測19個,術中證實18個,準確率94.74%,兩者比較差異無統計學意義(χ2=0.115,P=0.734)。CDU與IRT技術的穿支定位誤差分別為(5.12±2.10)、(4.23±1.87)mm,兩者比較差異無統計學意義(t=1.416,P=0.165)。

本組20例穿支皮瓣均成活,供、受區切口均Ⅰ期愈合。所有患者均獲隨訪,隨訪時間5~18個月,平均11個月。皮瓣質地柔軟、血運良好;下肢瘢痕隱蔽,功能良好。無下肢腫脹、疼痛、麻木、踝關節不穩定等并發癥發生,隨訪過程中未見腫瘤復發和轉移。

3 典型病例

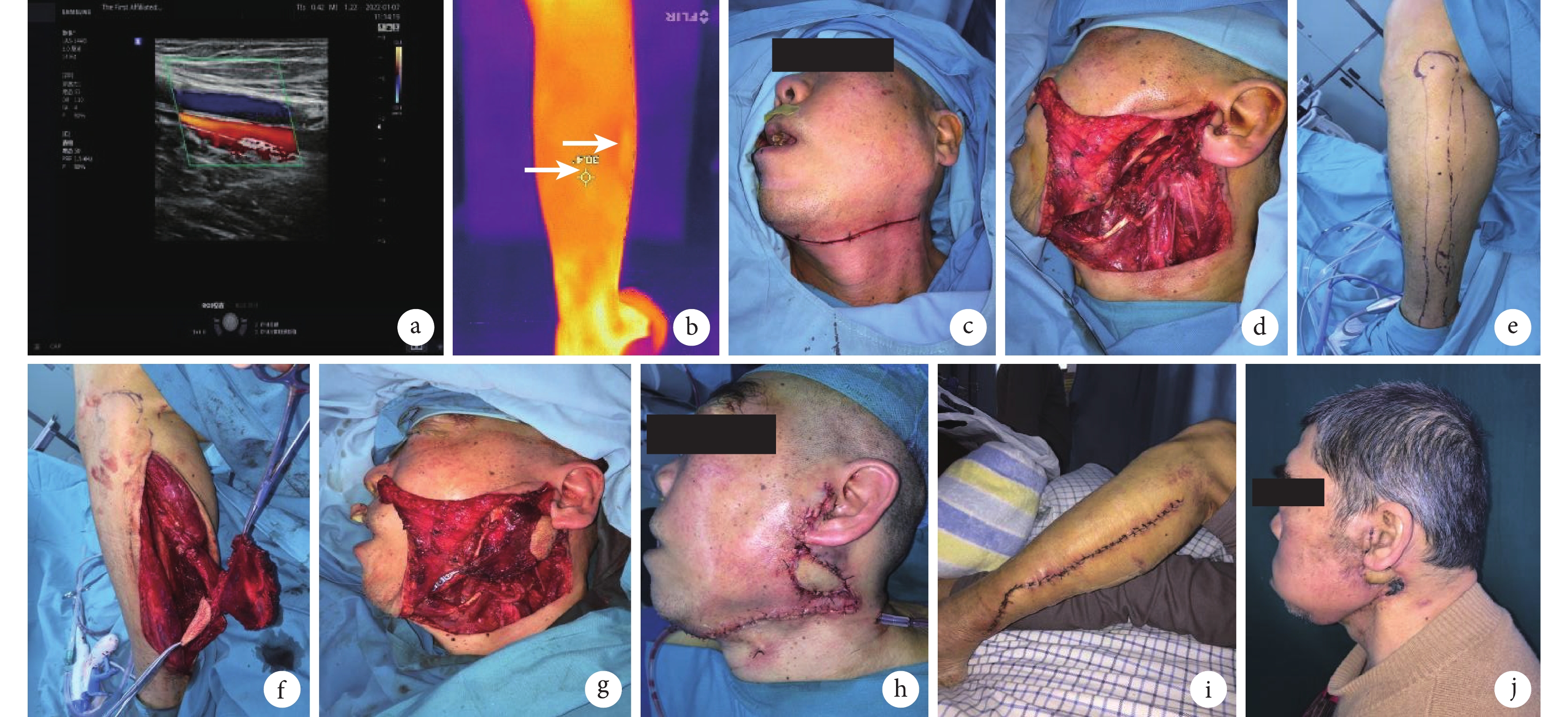

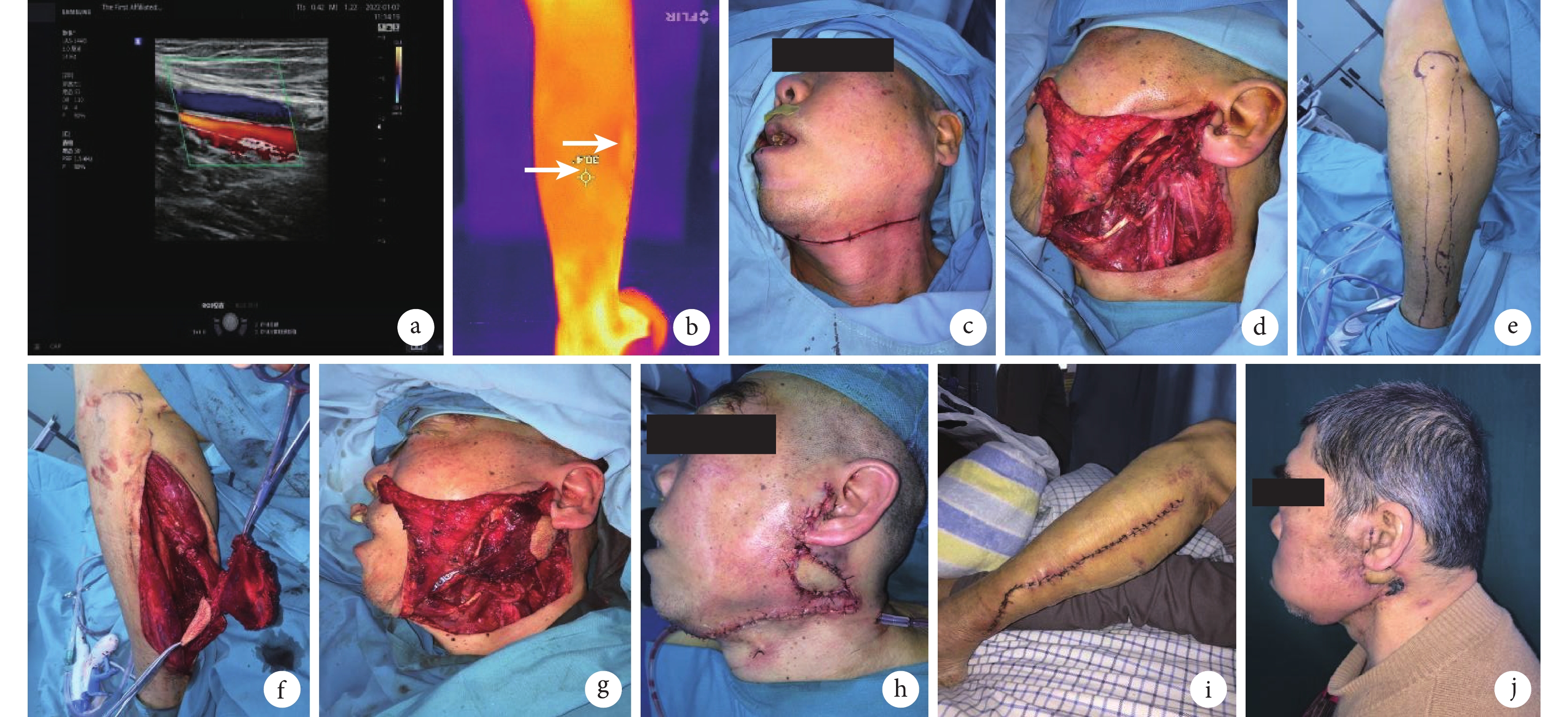

患者 男,67歲。因“左側腮腺區腫物1年余”入院。檢查:面部左側耳垂下腮腺區可觸及5 cm×5 cm×4 cm腫物,質地較硬,活動度欠佳,左側頜下可觸及直徑<3 cm淋巴結1枚,患者全身狀況無明顯異常。病理穿刺活檢示鱗狀細胞癌;入院診斷:左側腮腺區鱗狀細胞癌(T3N1M0)。排除手術禁忌證,擬行左側腮腺區惡性腫瘤擴大切除術+左側功能性頸淋巴結清掃術+腓動脈穿支皮瓣修復術。術前常規采用CDU和IRT技術行供區小腿穿支點檢測,CDU檢查穿支數目為1支,IRT技術檢測“熱點”為2個;術中設計5.0 cm×3.0 cm大小比目魚肌穿支皮瓣,血管蒂長約9.0 cm,術中實際發現腓動脈穿支2支;腓動脈與頜外動脈吻合,腓靜脈與面總靜脈吻合。供區直接拉攏縫合。術后皮瓣順利成活,供、受區切口均Ⅰ期愈合;術后15 d出院時下肢無功能障礙;術后6個月復查示左側腮腺區皮瓣生長良好,未見腫瘤復發和轉移。見圖1。

圖1

典型病例

圖1

典型病例

a. 術前CDU檢查腓動脈穿支;b. 術前IRT技術檢查腓動脈穿支(箭頭);c. 術前腮腺區病灶;d. 腮腺區病灶切除后創面;e. 腓動脈穿支皮瓣設計;f. 術中皮瓣制備完成;g. 游離皮瓣血管吻合;h. 游離皮瓣修復缺損;i. 術后15 d出院時下肢切口愈合良好;j. 術后6個月皮瓣生長良好

Figure1. A typical casea. Preoperative CDU examination showed the peroneal artery perforator; b. Preoperative IRT technique examination showed the peroneal artery perforators (arrows); c. Preoperative parotid gland lesions; d. Parotid gland defect after lesion resection; e. Peroneal artery perforator flap design; f. Intraoperative flap preparation was completed; g. Free flap vascular anastomosis; h. The defect repaired and reconstructed by free flap; i. The lower limb wound healed well at discharge (at 15 days after operation); j. The flap grew well at 6 months after operation

4 討論

腓動脈是小腿外側皮膚的主要供血動脈,起自脛后動脈并向外側發出,沿著脛骨后肌表面斜向外下,從腓骨頭至外踝的范圍內通常存在4~5條穿支動脈[10],分別為腓骨長肌穿支、比目魚肌穿支、踇長屈肌穿支、腓骨短肌穿支、肌間隙穿支等。穿支主要集中在腓骨中份,位于腓骨頭下10~25 cm,越靠近兩側穿支數目越少。2004年Wolff等[11]首次將腓動脈穿支皮瓣應用于口腔頜面部缺損修復,我科自2016年開始將游離小腿后外側腓動脈穿支皮瓣應用于口腔頜面部組織缺損的修復重建[12-13],均取得良好效果。腓動脈穿支皮瓣修復口腔頜面部組織缺損的優越性主要表現在:① 皮瓣質地柔軟,與口腔頜面部組織較接近,色澤亦相似,滿足了美觀要求;② 可利用血管蒂較長,滿足受區修復重建需要;③ 小腿后外側皮膚較松弛,可切取面積較大,可直接拉攏縫合,避免了開辟第二術區植皮;④ 供區位于下肢,較隱蔽,不影響美觀;⑤ 不損傷主干腓動脈,減少了下肢并發癥的發生;⑥ 可攜帶部分神經,有助于恢復術區感覺;⑦ 可制備成攜帶部分肌肉的嵌合皮瓣充填創腔,減少術后感染發生;⑧ 亦可制備成腓骨肌瓣,用于修復頜骨缺損。

但腓動脈穿支皮瓣亦存在一些不足,與常用的修復口腔頜面部軟組織皮瓣(如股前外側穿支皮瓣)相比,腓動脈穿支血管存在一定變異,穿支點位置存在個體差異,因此術前穿支血管的影像學檢查至關重要。CT血管造影被認為是檢測腓動脈穿支血管的金標準,但花費較高且存在造影劑過敏等危害。既往有文獻報道[14],CDU定位下肢穿支血管準確率高于CT血管造影。CDU能夠在檢測穿支點的同時測量穿支血管管徑,以提供血流動力學指標,被作為術前檢測穿支血管的常用手段。盡管許多學者認為CDU是術前檢測穿支血管較為準確的方法,但仍存在一些不足:① 對操作者要求較高,需了解穿支血管解剖結構;② 檢查時間相對較長,需要患者高度配合;③ 穿支血管管徑<1 mm時,成像顯示為不連續的點狀穿支血流信號,不能在體表輕易獲取穿支點位置;④ 無法獲取直觀的三維立體圖像。

1968年,Arai等[15]首次將體表的穿支血管與皮膚的表面溫度聯系在一起,從此將IRT技術引入皮瓣外科領域;2015年,Muntean等[16]指出動態IRT技術可以準確定位穿支血管。隨著熱成像技術和微創理念的發展,IRT技術作為一種無創檢查手段,在皮瓣外科領域中的應用日益增多[17-18]。IRT技術能即時反映0.1℃的溫度變化,“冷挑戰”后可以較清晰地顯示直徑<0.5 mm的穿支血管熱源[19]。穿支血管穿過深筋膜后逐漸淺出進入皮下,導致該處血循環加快,溫度升高形成熱像圖上的“熱點”是其探測穿支血管的理論依據[20-21]。本研究結果顯示,IRT技術檢測腓動脈穿支的靈敏度(72.22%)高于CDU(64.17%);CDU和IRT技術檢測腓動脈穿支的準確率分別為77.8%(35/45)和74.4%(32/43),兩者比較差異無統計學意義(P>0.05);IRT技術發現的最具活力穿支點準確率(94.74%)高于CDU(80.95%),差異無統計學意義(P>0.05)。說明與CDU相比,IRT技術在術前定位腓動脈穿支方面準確性更高,術者術前能更好地了解穿支位置,對皮瓣設計和制備具有重要意義,與既往學者研究結果一致[22]。有學者提出組織厚度會影響穿支血管在體表的檢出位置[23]。本研究結果提示,IRT技術與CDU定位穿支血管位置的誤差分別為(4.23±1.87)、(5.12±2.10)mm,差異無統計學意義(P>0.05)。

IRT技術作為一種功能影像學技術,具有簡單、便捷、無創、準確等優勢,可重復性強。在口腔頜面外科領域中,IRT技術不僅可用于術前穿支血管的定位,有學者報道其可用于皮瓣術后血循環的監測;此外,其也能夠輔助診斷口腔鱗狀細胞癌頸淋巴結轉移情況[24]。但IRT技術也存在一些缺點:① 體表溫度除了受自身代謝影響外,亦受到監測環境溫度影響,因此在進行IRT操作時應盡可能保持環境穩定,排除干擾因素。② IRT技術只能夠得出穿支點的體表位置分布,并不能得出穿支血管的管徑及血流速度。③ IRT技術采集的熱像圖僅僅是平面圖像,不能形成類似CT血管造影的三維圖像,缺乏立體感,對體表深部的穿支不能顯影。但隨著計算機信息技術的發展,IRT技術在設計皮瓣面積、評估血管蒂斷蒂時間等方面將得到進一步研究,其在皮瓣外科領域的應用有更大發展空間。

綜上述,IRT技術是一種非接觸性、無創的檢查手段,操作簡單、便捷且經濟。采用IRT技術輔助腓動脈穿支血管定位,進而設計個性化皮瓣修復口腔頜面部缺損,具有較高的臨床應用價值。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;項目經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經蚌埠醫學院第一附屬醫院倫理委員會批準(2020KY014)

作者貢獻聲明 郭蘊:研究設計及實施、數據收集整理及統計分析、撰寫文章;崔文靜、宗開洋、孫悅、胡愷、陳默、江如毅:研究實施及數據整理;李建成:對文章的知識性內容作批評性審閱

腓動脈穿支皮瓣作為頜面部缺損修復重建的優良皮瓣,1985年由顧玉東等[1]首次報道,具有供區隱蔽、不損傷重要神經、質地與口腔頜面部組織較接近等優點[2-3]。腓動脈穿支血管體表分布位置因人而異,且存在血管變異等情況,因此術前定位穿支血管在輔助個性化皮瓣設計中發揮著重要作用,可提高皮瓣成活率,節省手術時間。諸多學者認為彩色多普勒超聲(color Doppler ultrasound,CDU)是目前檢測穿支血管較為精準的方法[4],但其存在依賴操作者技術及自身局限性(如不能完整顯示血管全貌)等不足。紅外熱成像(infrared thermography,IRT)技術具有無創、便捷且經濟等特點[5-6],其原理與現代醫學倡導的微創外科理念一致,在皮瓣外科穿支血管定位及血循環監測等方面的應用逐漸被重視[7-8]。現回顧分析2020年10月—2021年12月于蚌埠醫學院第一附屬醫院行口腔頜面部惡性腫瘤手術治療的20例患者臨床資料,術前常規采用CDU和IRT技術對腓動脈穿支進行定位并輔助皮瓣設計,通過與術中實際探查結果進行比較,評估IRT技術的臨床應用價值和效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男13例,女7例;年齡32~76歲,平均56.5歲。其中舌癌8例、腮腺癌5例、頰癌4例、下頜牙齦癌3例。鱗狀細胞癌12例,腺樣囊性癌3例,黏液表皮樣癌5例。臨床分期:T2N0M0 6例、T2N1M0 5例、T3N0M0 5例,T3N1M0 4例。病程1~18個月,平均7個月。

1.2 治療方法

1.2.1 CDU和IRT技術檢查

所有患者供區術前均行CDU與IRT技術檢查,以明確穿支血管位置。CDU檢查:患者取半臥位,由同一位有經驗的超聲醫師采用LOGIQS8型CDU在外周血管模式下對患者雙下肢進行連續探查,選擇優勢穿支制備穿支皮瓣。選擇標準:管徑較粗、穿支數量較多的一側;血流速度較快、血流量多的一側。記錄腓動脈穿支血管的體表位置、穿支數目以及各穿支血管的血流動力學指標。

IRT技術檢查:患者取半俯臥位,室溫下脫去下肢衣物,靜躺5 min,以冰袋冰敷供區2 min。采用FLIR ONE PRO紅外熱像儀(FLIR SYSTEMR公司,美國)在距小腿外側區域約40.0 cm處進行檢查,標記沿腓骨后緣分布的“熱點”。“熱點”選擇標準:① 分布于腓骨小頭和外踝連線兩側附近,最大直徑在10 cm以內,以符合腓動脈穿支皮瓣的切取范圍;② 當數個“熱點”集中在同一區域時,選取復溫速度最快、彌漫范圍最廣的“熱點”。記錄“熱點”體表位置及數目。

1.2.2 手術方法

手術分兩組同時進行,一組行頸淋巴結清掃+病灶擴大切除術,另一組制備腓動脈穿支皮瓣。根據術前CDU及IRT技術檢查結果,標記活力最強的穿出點位置及病灶切除范圍,初步設計一橢圓形皮瓣。沿小腿后外側切開皮膚、脂肪、筋膜組織,并向小腿內外兩側分離以充分暴露術區。首先探查穿支的皮穿出點,然后沿穿支逆向向小腿深層分離,由于部分穿支穿行于肌間隔、部分穿支穿行于肌內,在結扎滲血的肌肉和沿途細小血管時應注意保護穿支,直至分離至腓動脈主干。皮瓣斷蒂后覆蓋于病灶切除后的創面,在顯微鏡下采用“一動兩靜”原則進行端端吻合,選擇的供血動脈主要為面動脈,回流靜脈主要為面總靜脈及其分支,理順皮瓣修復頜面部缺損。本組19例成功制備腓動脈穿支皮瓣,其中比目魚肌穿支皮瓣12例、肌間穿支皮瓣4例、腓骨-比目魚肌穿支皮瓣3例;1例未發現腓動脈穿支改用股前外側穿支皮瓣。皮瓣切取范圍4.0 cm×3.0 cm~10.0 cm×8.0 cm,血管蒂長6.0~9.0 cm。供區直接拉攏縫合。

1.3 術后處理及隨訪

所有患者術后頭頸部完全制動5~7 d,術后常規給予抗痙攣、抗凝、抗感染治療,充分鼻飼營養;密切觀察皮瓣血運情況。

將術中腓動脈穿支情況與術前CDU及IRT技術檢查結果進行比較,分析CDU、IRT技術檢查的靈敏度、特異度、陽性預測值和陰性預測值[9];將術前CDU檢查的腓動脈穿支數目、IRT技術檢查的“熱點”分別與術中探查的腓動脈穿支數目比較,并比較兩者最具活力穿支點準確率;計算術中實際探查的穿支位置與CDU和IRT技術檢查結果的定位誤差。其中最具活力穿支點的判定標準為:① CDU檢測腓動脈穿支中管徑最粗、血流速度最快的穿支在體表位置記為最具活力穿支點;② IRT技術技術記錄“熱點”最亮、復溫速度最快的點為最具活力穿支點;③ 術中根據穿支位置、血管蒂長度、病灶范圍、管徑大小來判斷最具活力穿支。

術后定期隨訪,觀察患者供受區恢復情況、并發癥發生及腫瘤復發、轉移情況等。

1.4 統計學方法

采用SPSS20.0統計軟件進行分析。計量資料行正態性檢驗,符合正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;不符合正態分布的數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用秩和檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

與術中探查結果比較顯示,術前IRT技術檢查腓動脈穿支的靈敏度、特異度、陽性預測值和陰性預測值分別為72.22%、50.00%、92.86%、16.67%,均高于CDU檢查結果(分別為64.17%、33.33%、84.62%、14.29%)。見表1。術前CDU檢查共發現腓動脈穿支45支,術中探查證實35支,準確率77.8%;IRT技術檢查共發現43個“熱點”,術中證實“熱點”范圍內腓動脈穿支32支,準確率74.4%;兩者比較差異無統計學意義(χ2=0.096,P=0.757)。CDU術前檢測最具活力穿支點21個,術中探查證實17個,準確率80.95%;IRT技術術前檢測19個,術中證實18個,準確率94.74%,兩者比較差異無統計學意義(χ2=0.115,P=0.734)。CDU與IRT技術的穿支定位誤差分別為(5.12±2.10)、(4.23±1.87)mm,兩者比較差異無統計學意義(t=1.416,P=0.165)。

本組20例穿支皮瓣均成活,供、受區切口均Ⅰ期愈合。所有患者均獲隨訪,隨訪時間5~18個月,平均11個月。皮瓣質地柔軟、血運良好;下肢瘢痕隱蔽,功能良好。無下肢腫脹、疼痛、麻木、踝關節不穩定等并發癥發生,隨訪過程中未見腫瘤復發和轉移。

3 典型病例

患者 男,67歲。因“左側腮腺區腫物1年余”入院。檢查:面部左側耳垂下腮腺區可觸及5 cm×5 cm×4 cm腫物,質地較硬,活動度欠佳,左側頜下可觸及直徑<3 cm淋巴結1枚,患者全身狀況無明顯異常。病理穿刺活檢示鱗狀細胞癌;入院診斷:左側腮腺區鱗狀細胞癌(T3N1M0)。排除手術禁忌證,擬行左側腮腺區惡性腫瘤擴大切除術+左側功能性頸淋巴結清掃術+腓動脈穿支皮瓣修復術。術前常規采用CDU和IRT技術行供區小腿穿支點檢測,CDU檢查穿支數目為1支,IRT技術檢測“熱點”為2個;術中設計5.0 cm×3.0 cm大小比目魚肌穿支皮瓣,血管蒂長約9.0 cm,術中實際發現腓動脈穿支2支;腓動脈與頜外動脈吻合,腓靜脈與面總靜脈吻合。供區直接拉攏縫合。術后皮瓣順利成活,供、受區切口均Ⅰ期愈合;術后15 d出院時下肢無功能障礙;術后6個月復查示左側腮腺區皮瓣生長良好,未見腫瘤復發和轉移。見圖1。

圖1

典型病例

圖1

典型病例

a. 術前CDU檢查腓動脈穿支;b. 術前IRT技術檢查腓動脈穿支(箭頭);c. 術前腮腺區病灶;d. 腮腺區病灶切除后創面;e. 腓動脈穿支皮瓣設計;f. 術中皮瓣制備完成;g. 游離皮瓣血管吻合;h. 游離皮瓣修復缺損;i. 術后15 d出院時下肢切口愈合良好;j. 術后6個月皮瓣生長良好

Figure1. A typical casea. Preoperative CDU examination showed the peroneal artery perforator; b. Preoperative IRT technique examination showed the peroneal artery perforators (arrows); c. Preoperative parotid gland lesions; d. Parotid gland defect after lesion resection; e. Peroneal artery perforator flap design; f. Intraoperative flap preparation was completed; g. Free flap vascular anastomosis; h. The defect repaired and reconstructed by free flap; i. The lower limb wound healed well at discharge (at 15 days after operation); j. The flap grew well at 6 months after operation

4 討論

腓動脈是小腿外側皮膚的主要供血動脈,起自脛后動脈并向外側發出,沿著脛骨后肌表面斜向外下,從腓骨頭至外踝的范圍內通常存在4~5條穿支動脈[10],分別為腓骨長肌穿支、比目魚肌穿支、踇長屈肌穿支、腓骨短肌穿支、肌間隙穿支等。穿支主要集中在腓骨中份,位于腓骨頭下10~25 cm,越靠近兩側穿支數目越少。2004年Wolff等[11]首次將腓動脈穿支皮瓣應用于口腔頜面部缺損修復,我科自2016年開始將游離小腿后外側腓動脈穿支皮瓣應用于口腔頜面部組織缺損的修復重建[12-13],均取得良好效果。腓動脈穿支皮瓣修復口腔頜面部組織缺損的優越性主要表現在:① 皮瓣質地柔軟,與口腔頜面部組織較接近,色澤亦相似,滿足了美觀要求;② 可利用血管蒂較長,滿足受區修復重建需要;③ 小腿后外側皮膚較松弛,可切取面積較大,可直接拉攏縫合,避免了開辟第二術區植皮;④ 供區位于下肢,較隱蔽,不影響美觀;⑤ 不損傷主干腓動脈,減少了下肢并發癥的發生;⑥ 可攜帶部分神經,有助于恢復術區感覺;⑦ 可制備成攜帶部分肌肉的嵌合皮瓣充填創腔,減少術后感染發生;⑧ 亦可制備成腓骨肌瓣,用于修復頜骨缺損。

但腓動脈穿支皮瓣亦存在一些不足,與常用的修復口腔頜面部軟組織皮瓣(如股前外側穿支皮瓣)相比,腓動脈穿支血管存在一定變異,穿支點位置存在個體差異,因此術前穿支血管的影像學檢查至關重要。CT血管造影被認為是檢測腓動脈穿支血管的金標準,但花費較高且存在造影劑過敏等危害。既往有文獻報道[14],CDU定位下肢穿支血管準確率高于CT血管造影。CDU能夠在檢測穿支點的同時測量穿支血管管徑,以提供血流動力學指標,被作為術前檢測穿支血管的常用手段。盡管許多學者認為CDU是術前檢測穿支血管較為準確的方法,但仍存在一些不足:① 對操作者要求較高,需了解穿支血管解剖結構;② 檢查時間相對較長,需要患者高度配合;③ 穿支血管管徑<1 mm時,成像顯示為不連續的點狀穿支血流信號,不能在體表輕易獲取穿支點位置;④ 無法獲取直觀的三維立體圖像。

1968年,Arai等[15]首次將體表的穿支血管與皮膚的表面溫度聯系在一起,從此將IRT技術引入皮瓣外科領域;2015年,Muntean等[16]指出動態IRT技術可以準確定位穿支血管。隨著熱成像技術和微創理念的發展,IRT技術作為一種無創檢查手段,在皮瓣外科領域中的應用日益增多[17-18]。IRT技術能即時反映0.1℃的溫度變化,“冷挑戰”后可以較清晰地顯示直徑<0.5 mm的穿支血管熱源[19]。穿支血管穿過深筋膜后逐漸淺出進入皮下,導致該處血循環加快,溫度升高形成熱像圖上的“熱點”是其探測穿支血管的理論依據[20-21]。本研究結果顯示,IRT技術檢測腓動脈穿支的靈敏度(72.22%)高于CDU(64.17%);CDU和IRT技術檢測腓動脈穿支的準確率分別為77.8%(35/45)和74.4%(32/43),兩者比較差異無統計學意義(P>0.05);IRT技術發現的最具活力穿支點準確率(94.74%)高于CDU(80.95%),差異無統計學意義(P>0.05)。說明與CDU相比,IRT技術在術前定位腓動脈穿支方面準確性更高,術者術前能更好地了解穿支位置,對皮瓣設計和制備具有重要意義,與既往學者研究結果一致[22]。有學者提出組織厚度會影響穿支血管在體表的檢出位置[23]。本研究結果提示,IRT技術與CDU定位穿支血管位置的誤差分別為(4.23±1.87)、(5.12±2.10)mm,差異無統計學意義(P>0.05)。

IRT技術作為一種功能影像學技術,具有簡單、便捷、無創、準確等優勢,可重復性強。在口腔頜面外科領域中,IRT技術不僅可用于術前穿支血管的定位,有學者報道其可用于皮瓣術后血循環的監測;此外,其也能夠輔助診斷口腔鱗狀細胞癌頸淋巴結轉移情況[24]。但IRT技術也存在一些缺點:① 體表溫度除了受自身代謝影響外,亦受到監測環境溫度影響,因此在進行IRT操作時應盡可能保持環境穩定,排除干擾因素。② IRT技術只能夠得出穿支點的體表位置分布,并不能得出穿支血管的管徑及血流速度。③ IRT技術采集的熱像圖僅僅是平面圖像,不能形成類似CT血管造影的三維圖像,缺乏立體感,對體表深部的穿支不能顯影。但隨著計算機信息技術的發展,IRT技術在設計皮瓣面積、評估血管蒂斷蒂時間等方面將得到進一步研究,其在皮瓣外科領域的應用有更大發展空間。

綜上述,IRT技術是一種非接觸性、無創的檢查手段,操作簡單、便捷且經濟。采用IRT技術輔助腓動脈穿支血管定位,進而設計個性化皮瓣修復口腔頜面部缺損,具有較高的臨床應用價值。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;項目經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經蚌埠醫學院第一附屬醫院倫理委員會批準(2020KY014)

作者貢獻聲明 郭蘊:研究設計及實施、數據收集整理及統計分析、撰寫文章;崔文靜、宗開洋、孫悅、胡愷、陳默、江如毅:研究實施及數據整理;李建成:對文章的知識性內容作批評性審閱