引用本文: 柴子豪, 楊曉露, 張偉, 張旭, 胡曉明, 管俞君, 張浩然, 于海洋. 退變性頸椎后凸畸形的影像學特征及頸椎矢狀位參數間的關系. 中國修復重建外科雜志, 2022, 36(11): 1413-1419. doi: 10.7507/1002-1892.202205079 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

隨著現代社會生活方式的改變,長期低頭伏案等不良習慣導致了頸椎退變性疾病患病率逐年升高,部分患者出現頸椎后凸畸形[1],除產生軸性癥狀外,可能合并脊髓、神經功能受累,甚至脊柱整體力學發生相應改變。當頸椎矢狀位出現負荷性失代償時,機體為保持平衡穩定,通常以脊柱“鉸鏈式”傳導進行調節[2]。頸椎作為協調脊柱矢狀位平衡的級聯結構單元,具有支撐顱骨、維持功能平視的重要臨床意義[3]。

臨床常用的頸椎矢狀位平衡評估參數包括C0~C2角、C2~C7角、C7傾斜角(C7 slope,C7S)、C2~C7頸椎矢狀面軸向距離(cervical sagittal vertical axis,cSVA)等;C7S作為連接頸胸椎的有效指標,與C2~C7角、cSVA之間存在明確相關性,是評估頸椎矢狀位力線的重要參數,并且可能存在預測術后頸椎曲度變化的作用[4-5]。但也有研究得出與之相反的結果,認為其相關性較差[6]。cSVA被廣泛應用于頸椎疾病及矯形手術的評估中,目前已有大量研究報道了頸椎平衡參數與健康相關生活質量評分(HRQOL)之間的關系[7-10],但主要集中在術后頸椎對齊和患者預后方面,很少有研究系統性評估術前頸椎矢狀位參數與頸部癥狀之間的關系。近年來相關研究已證實了頸椎上、下節段矢狀位參數之間的代償關系[11-12],然而當頸椎發生退變性后凸時,頸椎矢狀位參數之間會發生何種變化,對顱頸系統是否產生影響,尚無明確報道;此外,頸椎的運動與其結構密切相關,當頸椎結構序列反向改變時,常導致頸椎生物力學呈異向分布,在影響頸椎功能的同時加速退變。基于上述相關研究現狀,我們對退變性頸椎后凸畸形(degenerative cervical kyphosis,DCK)患者的臨床及影像學資料進行研究分析,旨在探究DCK患者頸部矢狀位特征及頸椎局部矢狀位參數之間的關系。

1 資料與方法

1.1 研究對象

納入標準:① 頸椎后凸畸形患者(年齡>18歲且C2~C7角>5°);② 存在頸部軸性癥狀(頸痛、活動受限等),伴或不伴脊髓神經癥狀;③ 影像學檢查提示頸椎退行性改變,即X線片示骨贅形成、椎間隙狹窄、椎間關節增生等,或MRI示椎間盤信號改變、椎板Modic改變、后縱韌帶骨化等。排除標準:① 合并其他頸椎疾病者,如低頭綜合征、強直性脊柱炎等;② 頸椎結核感染、原發或轉移腫瘤者;③ 頸椎先天性疾病,既往有手術、外傷史;④ 影像學資料不全者。2019年2月—2022年2月共89例患者符合選擇標準納入研究。本組男47例,女42例;年齡25~81歲,平均48.4歲。

1.2 研究方法

1.2.1 生活質量評分

患者入院后均行疼痛視覺模擬評分(VAS)及頸椎功能障礙指數(NDI)評估,由1位資深主治醫生和1位碩士研究生負責測量和統計。

1.2.2 影像學測量及方法

患者入院后行頸椎正側位X線片檢查,通過院內影像與信息傳輸系統(PACS)進行頸椎矢狀位參數測量,其中頸椎后凸定義為正值,頸椎前凸定義為負值,長度及角度精確至0.01 cm或0.1°。

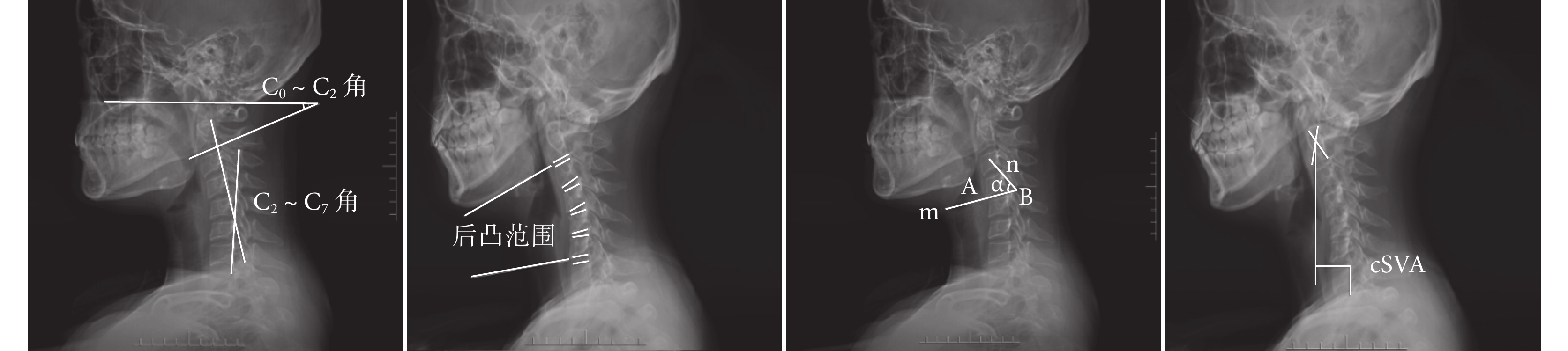

測量指標:① C0~C2角:McGregor線(經過硬腭后上方和枕骨中線最尾端點的線)和C2下終板切線之間的夾角。② C2~C7角(Jackson生理應力線法)[13]:C2與C7椎體后緣平行線之間的夾角。③ 頸椎關節突關節角(椎體下緣法)[14]:于C3~C7各節段椎體前下緣及后下緣標記A、B兩點,連接A、B點構成延長線m;選擇該椎體上關節突切面的平行線為n,延長線m與n相交銳角即為被測角∠α。④ C7S:C7椎體上終板延長線和水平線的夾角。⑤ cSVA:經C2椎體幾何中心的鉛垂線至C7上終板后角的水平距離。⑥ 后凸范圍[15]:在頸椎側位X線片中,上端椎(由前凸變為平行或后凸的第1個椎間隙上位椎體)與下端椎(由后凸變為平行或前凸的第1個椎間隙下位椎體)的區間。⑦ 后凸頂點:位于后凸范圍內凸側最遠點的椎體/椎間盤。見圖1。

圖1

于DCK患者標準側位X線片測量各影像學指標

Figure1.

Measurement of various imaging parameters in DCK patients on standard lateral X-ray films

圖1

于DCK患者標準側位X線片測量各影像學指標

Figure1.

Measurement of various imaging parameters in DCK patients on standard lateral X-ray films

1.3 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。計量資料行Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示;將患者以性別分組,組間各臨床及影像學指標比較采用獨立樣本t檢驗。采用Pearson相關分析年齡、生活質量評分與頸椎矢狀位參數的關系,以及頸椎矢狀位參數之間的關系。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 生活質量評分和頸椎矢狀位參數

本組患者術前VAS評分為0~9分,平均4.3分;NDI為16%~44%,平均30.0%。其中男性VAS評分和NDI分別為(4.5±2.0)分和30.1%±7.2%,女性分別為(4.1±2.0)分和29.9%±5.7%,男女患者間差異均無統計學意義(t=0.945,P=0.347;t=0.195,P=0.846)。

本組頸椎后凸范圍C3~5 3例,C3~6 41例,C3~7 30例,C4~6 4例,C4~7 10例,C5~7 1例,頸椎后凸頂點多位于C4~C5之間(78/89,87.64%)。C3~C7關節突關節角分別為(60.25±5.56)°、(55.42±5.77)°、(53.03±6.33)°、(58.39±7.27)°、(64.70±6.40)°。各頸椎后凸范圍內的后凸頂點分布及頸椎關節突關節角見表1。

本組C0~C2角、C2~C7角、C7S、cSVA分別為(?23.81±6.74)°、(10.15±2.94)°、(15.31±4.59)°、(2.37±1.19)mm。其中,男性C7S和cSVA明顯大于女性,差異有統計學意義(P<0.05);其余參數男女組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

)

Table2.

Comparison of cervical sagittal parameters between male and female patients (

)

Table2.

Comparison of cervical sagittal parameters between male and female patients ( )

)

2.2 相關性分析

VAS評分和NDI與C0~C2角成負相關(P<0.05),與C2~C7角、cSVA均成正相關(P<0.05),VAS評分與C7S成負相關(P<0.05);除VAS評分外,NDI和各頸椎矢狀位參數均受年齡變化影響,其中年齡與NDI、C7S、cSVA成正相關(P<0.05),與C0~C2角、C2~C7角成負相關(P<0.05)。各頸椎矢狀位參數間相關性分析顯示,C0~C2角與C2~C7角、cSVA成負相關(P<0.05);C7S與C2~C7角成負相關(P<0.05),與cSVA成正相關(P<0.05);其余指標間均無相關性(P>0.05)。見表3。

3 討論

頸椎作為全脊柱中運動最靈巧、承接頭部并維持視覺穩定的特殊節段,在保證人體直立行走及有效避障中發揮著重要作用。Scheer等[16]結合三柱理論指出頸椎與腰椎的生物應力分布不同,頸椎主要以雙后柱承載負荷,與腰椎受力相反,同時他認為任何使頭顱重心偏移的因素,均會導致頸部生物力學分布不均勻及椎旁肌應力牽拉能量消耗增加,造成頸椎退變加速。在頸椎退變過程中,椎間盤老化及椎間組織增生等相關病理改變會導致頸椎后凸畸形的發生。研究表明[17]存在頸椎后凸時,脊髓內壓呈增大趨勢,同時頸后側肌韌帶復合體出現病態緊張,這可能與持續性頸痛及脊髓神經癥狀密切相關。此外,由于頸椎后凸形態改變,對頸椎運動學及矢狀位平衡均造成負性影響。

3.1 DCK患者關節突關節角與后凸頂點的關系

本研究發現,DCK患者的后凸頂點在分布上具有一定規律,同時在后凸范圍內的關節突關節角呈現U形分布,其中最小的關節突關節角往往對應著后凸頂點所處節段,而這種形態學結構的改變,在頸椎矢狀面運動中將導致應力承載節段負荷量增加。周靈杰等[18]對60例頸椎后凸畸形患者進行影像學研究發現,后凸弧度頂點基本分布在C4椎體上緣至C5椎體下緣之間,且在頸椎屈伸運動中,頂點未見明顯遷移,說明頸椎椎體運動可看作是以頸椎弧形頂點為中心在矢狀面上的旋轉和位移。Wang等[19]通過對透視下頸椎功能運動的研究發現,在頸椎動態屈曲運動中,多個關節在偏移旋轉的同時可能伴隨反向運動,作者認為這種多層次運動的出現與單個關節運動角度及深淺層肌肉精確控制有關。

此外,在脊柱耦合運動時,由椎間盤拉伸及關節突關節咬合運動構成軸向壓縮負荷,當頸椎生理序列改變時,內部軸向壓縮負荷增加,加速相關節段椎間盤退化。我們認為關節突關節與椎間盤共同組成前后柱,以承擔頭部的壓縮載荷,有效調控關節活動;而DCK的出現導致椎間盤非均勻性壓縮,小關節前向應力增加,為代償生物力學異向分布,小關節向前傾斜,增大前向剪切力維持頸椎穩定;另外,在頸椎后凸變化過程中,其結構呈現僵直狀態,頸椎整體平移及活動度變化范圍均趨于減小,而在后凸頂點節段對應的關節突關節角最小,可能是為了使該處小關節的承載力和運動范圍均大于其他節段關節,以便承擔最大應力負荷。

3.2 DCK患者頸椎局部矢狀位參數的關系

目前,國內外學者報道了較多無癥狀人群頸椎矢狀位參數之間的關系,而頸椎發生退行性后凸改變時,其矢狀位參數之間的關系如何變化,尚無明確定論。Nú?ez-Pereira等[8]對頸椎退變性疾病患者進行回顧性分析得出,上頸椎C0~C2角與下頸椎C2~C7角成負相關,作者認為上下頸椎之間存在制約性互補,以維持頸部矢狀位平衡;另外,作者發現C7S前傾越小,頸部代償能力越差,且C7S與C0~C2角、C2~C7角均具有一定相關性。而Le Huec等[9]通過前瞻性研究發現C7S隨頸椎前凸增加呈升高趨勢,但C0~C2角并不受C7S變化的影響,本研究結果與其一致。cSVA作為反映頭部中心與脊柱矢狀位位置關系的平衡指標,在評估頭部質量傳導分布及維持頸部平衡中具有重要臨床意義。Wang等[10]認為C0~C2節段具有較高靈活性和較強代償能力,頭顱位置的變化能直接影響該節段穩定性;這與Weng等[20]研究結論相似,他們認為C0~C2角與cSVA密切相關,而C2~C7角與cSVA尚不清楚。Hofler等[21]認為高cSVA與頸部功能障礙之間存在關聯;王典等[22]通過評估頸椎后凸患者頸部肌肉功能發現,這類患者頸椎矢狀位失平衡較為明顯,頭頸部重力負荷增大,且在頭頸部屈曲過程中重力負荷無法轉移至骨-關節-韌帶結構,為維持頭頸部穩定,頸伸肌群做功增加,導致肌肉持續性緊張,進而引起頸部肌肉整體協調性差、能耗增高,本研究結果與之相似。

本研究發現,DCK患者的C0~C2角與C2~C7角、cSVA 成負相關,而C2~C7角與cSVA無相關,說明在頸椎退行性后凸改變時,顱頸系統是通過調節上頸椎曲度,間接對顱骨空間位置進行調整以穩定支撐其重心;此外,研究中大部分患者cSVA測量值均呈正向增加(cSVA前向增大為正,后向增大為負),據相關研究顯示[23],這種正向增加與頭頸部向前傾斜密切相關,最終會導致更多脊柱前凸喪失。Patwardhan等[24]通過對體外實驗室模型進行生物力學研究發現,cSVA的增加與頸屈肌和枕葉伸肌縮短及頸伸肌延長有關,這正對應著C2~C7的屈曲及C0~C2的延伸。另外,本研究還發現DCK患者的VAS評分和NDI與C0~C2角成負相關,與C2~C7角、cSVA均成正相關,表明在cSVA正向增加期間,頸部肌肉承擔著較大負荷,而過度的應力緊張可能會導致患者出現頭痛及頸部軸性癥狀。同時,cSVA與C0~C2角和C7S的相關性也表明了這種退變性畸形的影響能延伸至較長節段,甚至對脊柱區域性平衡造成破壞[25-26],可能需要早期積極臨床干預。因此,了解這種退變性后凸相關代償機制,不僅可以全面地描述該類畸形特征,還有助于避免過度融合,以達到最佳手術效果。

近年研究表明,C7S作為評估頸椎平衡及連接頸椎與脊柱-骨盆的有效指標,在頸椎矯形重建的術前規劃中可能存在與cSVA類似的預測價值[20]。Tamai等[27]的研究表明,C7S與T1傾斜角(T1 slope,T1S)之間具有高度相似性,且C7S與頸椎曲度及骨盆參數顯著相關,但T1S僅在18%人群的影像學結果中可見,而C7S占82%,更具有普遍性。本研究中C7S與C2~C7角、cSVA具有較強相關性,表明C7S在頸椎術后臨床改善及矢狀位平衡的評估預測方面具有重要意義。Zhang等[28]對57例行椎板成形術的頸椎患者進行中遠期隨訪,發現術前C7S、cSVA與椎板成形術后發生頸椎后凸之間存在著明確關聯,當C7S>20° 時,術后更容易出現頸椎曲度丟失。我們認為,在DCK發展過程中,顱骨重心逐漸向前傾斜,顱頸間距被動延長,機體為維持功能平視,常以C7等頸胸結構為基座,以頸椎及后側肌、關節結構為力臂對抗畸形并保持穩定,由于C7是應力集中部位,會隨頸椎后曲的增加而出現低C7S,從而導致應力重新分布并加速椎間組織及關節突關節退變。因此,在頸椎矯形術前規劃中,應充分考慮頭部質量和C7S對頸段平衡及術后頸椎曲度恢復的影響;尤其是需要接受多節段頸椎融合或經過頸胸交界處進行融合的患者,應特別注意術前C7S大小及整體矢狀面平衡狀態,制定個體化方案,將有益于矯形手術的預后療效。

本研究中,不同年齡DCK患者的頸椎矢狀位參數間存在較大差異,主要體現在C7S的變化。其中,老年患者大多C7S較大,這可能與其脊柱整體代償能力相關。Tang等[29]認為由于頸椎曲度受胸椎后凸變化影響,隨著年齡增加,老年患者往往呈現胸椎后凸增大,從而導致C7S增大。有研究結果顯示C7向前傾斜越多,頸椎上層就越補償前凸姿勢[8];而劉承鑫等[30]認為C7S大小主要與胸椎后凸相關,C7S并不一定會隨著頸椎退行性變加劇而顯著變化。本研究顯示,當頸椎發生退變出現后凸時,由于老年患者的胸椎及骨盆代償能力有限,將無法保持水平注視,主要依靠頸椎局部的代償機制來重建視覺穩態。Diebo等[31]通過對脊柱矢狀面畸形患者研究發現,不同年齡段人群對脊柱平衡代償方式亦有所不同,作者認為這可能與年齡所致肌張力和脊柱整體適應能力的變化有關。結合既往研究分析,頸椎曲度及形態學變化并非是單純的局部問題,還需要從全脊柱水平考慮。此外,本研究發現,性別對DCK患者C7S、cSVA均有一定影響,這種影響可能源于女性骨盆在頸椎矢狀面畸形發生發展中的巨大貢獻,男性則以頸椎局部改變為主,這與Oe等[32]研究報道類似;表明機體發生退行性改變時,頸椎平衡除了受矢狀位參數相互影響之外,還受性別、年齡等因素影響。這些差異性因素對DCK的發展有何臨床價值,值得我們深入探究。

綜上述,本研究探究了DCK患者的頸部影像學特點,并闡述了其頸椎局部矢狀位參數之間的相關性。DCK患者C3~C7頸椎關節突關節角在后凸范圍內呈U形分布,且后凸頂點處的關節突關節角最小;頸椎發生退變性后凸改變時,除矢狀位參數的相互作用外,年齡、性別、頸部疼痛及功能障礙等因素也會影響頸椎矢狀位平衡。但本研究存在一定局限性:首先,DCK病例數相對較少,且缺乏頸椎前凸對照組,可能導致無反應偏倚。第二,本研究未將動態X線片和MRI結果與功能結果聯系起來,后續應探究頸椎關節突關節角是否會影響椎間盤退變,并驗證矢狀位平衡和相關生物力學在頸椎病臨床癥狀中的作用。第三,既往研究表明[2-3,8],C7斜率、脊柱-骨盆參數和胸椎對齊形成了一個相關鏈,也可以影響整個頸椎對齊。因此,我們需要縱向數據來研究頸椎與脊柱-骨盆參數之間的關系。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經安徽醫科大學附屬阜陽人民醫院醫學倫理委員會批準([2022]6號)

作者貢獻聲明 柴子豪、楊曉露、張偉、張旭:參與研究設計及實施、數據收集整理及統計分析;柴子豪:文章撰寫;胡曉明、管俞君、張浩然:參與數據收集整理及統計分析;于海洋:負責研究設計及實施,并對文章的知識性內容作批評性審閱

隨著現代社會生活方式的改變,長期低頭伏案等不良習慣導致了頸椎退變性疾病患病率逐年升高,部分患者出現頸椎后凸畸形[1],除產生軸性癥狀外,可能合并脊髓、神經功能受累,甚至脊柱整體力學發生相應改變。當頸椎矢狀位出現負荷性失代償時,機體為保持平衡穩定,通常以脊柱“鉸鏈式”傳導進行調節[2]。頸椎作為協調脊柱矢狀位平衡的級聯結構單元,具有支撐顱骨、維持功能平視的重要臨床意義[3]。

臨床常用的頸椎矢狀位平衡評估參數包括C0~C2角、C2~C7角、C7傾斜角(C7 slope,C7S)、C2~C7頸椎矢狀面軸向距離(cervical sagittal vertical axis,cSVA)等;C7S作為連接頸胸椎的有效指標,與C2~C7角、cSVA之間存在明確相關性,是評估頸椎矢狀位力線的重要參數,并且可能存在預測術后頸椎曲度變化的作用[4-5]。但也有研究得出與之相反的結果,認為其相關性較差[6]。cSVA被廣泛應用于頸椎疾病及矯形手術的評估中,目前已有大量研究報道了頸椎平衡參數與健康相關生活質量評分(HRQOL)之間的關系[7-10],但主要集中在術后頸椎對齊和患者預后方面,很少有研究系統性評估術前頸椎矢狀位參數與頸部癥狀之間的關系。近年來相關研究已證實了頸椎上、下節段矢狀位參數之間的代償關系[11-12],然而當頸椎發生退變性后凸時,頸椎矢狀位參數之間會發生何種變化,對顱頸系統是否產生影響,尚無明確報道;此外,頸椎的運動與其結構密切相關,當頸椎結構序列反向改變時,常導致頸椎生物力學呈異向分布,在影響頸椎功能的同時加速退變。基于上述相關研究現狀,我們對退變性頸椎后凸畸形(degenerative cervical kyphosis,DCK)患者的臨床及影像學資料進行研究分析,旨在探究DCK患者頸部矢狀位特征及頸椎局部矢狀位參數之間的關系。

1 資料與方法

1.1 研究對象

納入標準:① 頸椎后凸畸形患者(年齡>18歲且C2~C7角>5°);② 存在頸部軸性癥狀(頸痛、活動受限等),伴或不伴脊髓神經癥狀;③ 影像學檢查提示頸椎退行性改變,即X線片示骨贅形成、椎間隙狹窄、椎間關節增生等,或MRI示椎間盤信號改變、椎板Modic改變、后縱韌帶骨化等。排除標準:① 合并其他頸椎疾病者,如低頭綜合征、強直性脊柱炎等;② 頸椎結核感染、原發或轉移腫瘤者;③ 頸椎先天性疾病,既往有手術、外傷史;④ 影像學資料不全者。2019年2月—2022年2月共89例患者符合選擇標準納入研究。本組男47例,女42例;年齡25~81歲,平均48.4歲。

1.2 研究方法

1.2.1 生活質量評分

患者入院后均行疼痛視覺模擬評分(VAS)及頸椎功能障礙指數(NDI)評估,由1位資深主治醫生和1位碩士研究生負責測量和統計。

1.2.2 影像學測量及方法

患者入院后行頸椎正側位X線片檢查,通過院內影像與信息傳輸系統(PACS)進行頸椎矢狀位參數測量,其中頸椎后凸定義為正值,頸椎前凸定義為負值,長度及角度精確至0.01 cm或0.1°。

測量指標:① C0~C2角:McGregor線(經過硬腭后上方和枕骨中線最尾端點的線)和C2下終板切線之間的夾角。② C2~C7角(Jackson生理應力線法)[13]:C2與C7椎體后緣平行線之間的夾角。③ 頸椎關節突關節角(椎體下緣法)[14]:于C3~C7各節段椎體前下緣及后下緣標記A、B兩點,連接A、B點構成延長線m;選擇該椎體上關節突切面的平行線為n,延長線m與n相交銳角即為被測角∠α。④ C7S:C7椎體上終板延長線和水平線的夾角。⑤ cSVA:經C2椎體幾何中心的鉛垂線至C7上終板后角的水平距離。⑥ 后凸范圍[15]:在頸椎側位X線片中,上端椎(由前凸變為平行或后凸的第1個椎間隙上位椎體)與下端椎(由后凸變為平行或前凸的第1個椎間隙下位椎體)的區間。⑦ 后凸頂點:位于后凸范圍內凸側最遠點的椎體/椎間盤。見圖1。

圖1

于DCK患者標準側位X線片測量各影像學指標

Figure1.

Measurement of various imaging parameters in DCK patients on standard lateral X-ray films

圖1

于DCK患者標準側位X線片測量各影像學指標

Figure1.

Measurement of various imaging parameters in DCK patients on standard lateral X-ray films

1.3 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。計量資料行Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示;將患者以性別分組,組間各臨床及影像學指標比較采用獨立樣本t檢驗。采用Pearson相關分析年齡、生活質量評分與頸椎矢狀位參數的關系,以及頸椎矢狀位參數之間的關系。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 生活質量評分和頸椎矢狀位參數

本組患者術前VAS評分為0~9分,平均4.3分;NDI為16%~44%,平均30.0%。其中男性VAS評分和NDI分別為(4.5±2.0)分和30.1%±7.2%,女性分別為(4.1±2.0)分和29.9%±5.7%,男女患者間差異均無統計學意義(t=0.945,P=0.347;t=0.195,P=0.846)。

本組頸椎后凸范圍C3~5 3例,C3~6 41例,C3~7 30例,C4~6 4例,C4~7 10例,C5~7 1例,頸椎后凸頂點多位于C4~C5之間(78/89,87.64%)。C3~C7關節突關節角分別為(60.25±5.56)°、(55.42±5.77)°、(53.03±6.33)°、(58.39±7.27)°、(64.70±6.40)°。各頸椎后凸范圍內的后凸頂點分布及頸椎關節突關節角見表1。

本組C0~C2角、C2~C7角、C7S、cSVA分別為(?23.81±6.74)°、(10.15±2.94)°、(15.31±4.59)°、(2.37±1.19)mm。其中,男性C7S和cSVA明顯大于女性,差異有統計學意義(P<0.05);其余參數男女組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

)

Table2.

Comparison of cervical sagittal parameters between male and female patients (

)

Table2.

Comparison of cervical sagittal parameters between male and female patients ( )

)

2.2 相關性分析

VAS評分和NDI與C0~C2角成負相關(P<0.05),與C2~C7角、cSVA均成正相關(P<0.05),VAS評分與C7S成負相關(P<0.05);除VAS評分外,NDI和各頸椎矢狀位參數均受年齡變化影響,其中年齡與NDI、C7S、cSVA成正相關(P<0.05),與C0~C2角、C2~C7角成負相關(P<0.05)。各頸椎矢狀位參數間相關性分析顯示,C0~C2角與C2~C7角、cSVA成負相關(P<0.05);C7S與C2~C7角成負相關(P<0.05),與cSVA成正相關(P<0.05);其余指標間均無相關性(P>0.05)。見表3。

3 討論

頸椎作為全脊柱中運動最靈巧、承接頭部并維持視覺穩定的特殊節段,在保證人體直立行走及有效避障中發揮著重要作用。Scheer等[16]結合三柱理論指出頸椎與腰椎的生物應力分布不同,頸椎主要以雙后柱承載負荷,與腰椎受力相反,同時他認為任何使頭顱重心偏移的因素,均會導致頸部生物力學分布不均勻及椎旁肌應力牽拉能量消耗增加,造成頸椎退變加速。在頸椎退變過程中,椎間盤老化及椎間組織增生等相關病理改變會導致頸椎后凸畸形的發生。研究表明[17]存在頸椎后凸時,脊髓內壓呈增大趨勢,同時頸后側肌韌帶復合體出現病態緊張,這可能與持續性頸痛及脊髓神經癥狀密切相關。此外,由于頸椎后凸形態改變,對頸椎運動學及矢狀位平衡均造成負性影響。

3.1 DCK患者關節突關節角與后凸頂點的關系

本研究發現,DCK患者的后凸頂點在分布上具有一定規律,同時在后凸范圍內的關節突關節角呈現U形分布,其中最小的關節突關節角往往對應著后凸頂點所處節段,而這種形態學結構的改變,在頸椎矢狀面運動中將導致應力承載節段負荷量增加。周靈杰等[18]對60例頸椎后凸畸形患者進行影像學研究發現,后凸弧度頂點基本分布在C4椎體上緣至C5椎體下緣之間,且在頸椎屈伸運動中,頂點未見明顯遷移,說明頸椎椎體運動可看作是以頸椎弧形頂點為中心在矢狀面上的旋轉和位移。Wang等[19]通過對透視下頸椎功能運動的研究發現,在頸椎動態屈曲運動中,多個關節在偏移旋轉的同時可能伴隨反向運動,作者認為這種多層次運動的出現與單個關節運動角度及深淺層肌肉精確控制有關。

此外,在脊柱耦合運動時,由椎間盤拉伸及關節突關節咬合運動構成軸向壓縮負荷,當頸椎生理序列改變時,內部軸向壓縮負荷增加,加速相關節段椎間盤退化。我們認為關節突關節與椎間盤共同組成前后柱,以承擔頭部的壓縮載荷,有效調控關節活動;而DCK的出現導致椎間盤非均勻性壓縮,小關節前向應力增加,為代償生物力學異向分布,小關節向前傾斜,增大前向剪切力維持頸椎穩定;另外,在頸椎后凸變化過程中,其結構呈現僵直狀態,頸椎整體平移及活動度變化范圍均趨于減小,而在后凸頂點節段對應的關節突關節角最小,可能是為了使該處小關節的承載力和運動范圍均大于其他節段關節,以便承擔最大應力負荷。

3.2 DCK患者頸椎局部矢狀位參數的關系

目前,國內外學者報道了較多無癥狀人群頸椎矢狀位參數之間的關系,而頸椎發生退行性后凸改變時,其矢狀位參數之間的關系如何變化,尚無明確定論。Nú?ez-Pereira等[8]對頸椎退變性疾病患者進行回顧性分析得出,上頸椎C0~C2角與下頸椎C2~C7角成負相關,作者認為上下頸椎之間存在制約性互補,以維持頸部矢狀位平衡;另外,作者發現C7S前傾越小,頸部代償能力越差,且C7S與C0~C2角、C2~C7角均具有一定相關性。而Le Huec等[9]通過前瞻性研究發現C7S隨頸椎前凸增加呈升高趨勢,但C0~C2角并不受C7S變化的影響,本研究結果與其一致。cSVA作為反映頭部中心與脊柱矢狀位位置關系的平衡指標,在評估頭部質量傳導分布及維持頸部平衡中具有重要臨床意義。Wang等[10]認為C0~C2節段具有較高靈活性和較強代償能力,頭顱位置的變化能直接影響該節段穩定性;這與Weng等[20]研究結論相似,他們認為C0~C2角與cSVA密切相關,而C2~C7角與cSVA尚不清楚。Hofler等[21]認為高cSVA與頸部功能障礙之間存在關聯;王典等[22]通過評估頸椎后凸患者頸部肌肉功能發現,這類患者頸椎矢狀位失平衡較為明顯,頭頸部重力負荷增大,且在頭頸部屈曲過程中重力負荷無法轉移至骨-關節-韌帶結構,為維持頭頸部穩定,頸伸肌群做功增加,導致肌肉持續性緊張,進而引起頸部肌肉整體協調性差、能耗增高,本研究結果與之相似。

本研究發現,DCK患者的C0~C2角與C2~C7角、cSVA 成負相關,而C2~C7角與cSVA無相關,說明在頸椎退行性后凸改變時,顱頸系統是通過調節上頸椎曲度,間接對顱骨空間位置進行調整以穩定支撐其重心;此外,研究中大部分患者cSVA測量值均呈正向增加(cSVA前向增大為正,后向增大為負),據相關研究顯示[23],這種正向增加與頭頸部向前傾斜密切相關,最終會導致更多脊柱前凸喪失。Patwardhan等[24]通過對體外實驗室模型進行生物力學研究發現,cSVA的增加與頸屈肌和枕葉伸肌縮短及頸伸肌延長有關,這正對應著C2~C7的屈曲及C0~C2的延伸。另外,本研究還發現DCK患者的VAS評分和NDI與C0~C2角成負相關,與C2~C7角、cSVA均成正相關,表明在cSVA正向增加期間,頸部肌肉承擔著較大負荷,而過度的應力緊張可能會導致患者出現頭痛及頸部軸性癥狀。同時,cSVA與C0~C2角和C7S的相關性也表明了這種退變性畸形的影響能延伸至較長節段,甚至對脊柱區域性平衡造成破壞[25-26],可能需要早期積極臨床干預。因此,了解這種退變性后凸相關代償機制,不僅可以全面地描述該類畸形特征,還有助于避免過度融合,以達到最佳手術效果。

近年研究表明,C7S作為評估頸椎平衡及連接頸椎與脊柱-骨盆的有效指標,在頸椎矯形重建的術前規劃中可能存在與cSVA類似的預測價值[20]。Tamai等[27]的研究表明,C7S與T1傾斜角(T1 slope,T1S)之間具有高度相似性,且C7S與頸椎曲度及骨盆參數顯著相關,但T1S僅在18%人群的影像學結果中可見,而C7S占82%,更具有普遍性。本研究中C7S與C2~C7角、cSVA具有較強相關性,表明C7S在頸椎術后臨床改善及矢狀位平衡的評估預測方面具有重要意義。Zhang等[28]對57例行椎板成形術的頸椎患者進行中遠期隨訪,發現術前C7S、cSVA與椎板成形術后發生頸椎后凸之間存在著明確關聯,當C7S>20° 時,術后更容易出現頸椎曲度丟失。我們認為,在DCK發展過程中,顱骨重心逐漸向前傾斜,顱頸間距被動延長,機體為維持功能平視,常以C7等頸胸結構為基座,以頸椎及后側肌、關節結構為力臂對抗畸形并保持穩定,由于C7是應力集中部位,會隨頸椎后曲的增加而出現低C7S,從而導致應力重新分布并加速椎間組織及關節突關節退變。因此,在頸椎矯形術前規劃中,應充分考慮頭部質量和C7S對頸段平衡及術后頸椎曲度恢復的影響;尤其是需要接受多節段頸椎融合或經過頸胸交界處進行融合的患者,應特別注意術前C7S大小及整體矢狀面平衡狀態,制定個體化方案,將有益于矯形手術的預后療效。

本研究中,不同年齡DCK患者的頸椎矢狀位參數間存在較大差異,主要體現在C7S的變化。其中,老年患者大多C7S較大,這可能與其脊柱整體代償能力相關。Tang等[29]認為由于頸椎曲度受胸椎后凸變化影響,隨著年齡增加,老年患者往往呈現胸椎后凸增大,從而導致C7S增大。有研究結果顯示C7向前傾斜越多,頸椎上層就越補償前凸姿勢[8];而劉承鑫等[30]認為C7S大小主要與胸椎后凸相關,C7S并不一定會隨著頸椎退行性變加劇而顯著變化。本研究顯示,當頸椎發生退變出現后凸時,由于老年患者的胸椎及骨盆代償能力有限,將無法保持水平注視,主要依靠頸椎局部的代償機制來重建視覺穩態。Diebo等[31]通過對脊柱矢狀面畸形患者研究發現,不同年齡段人群對脊柱平衡代償方式亦有所不同,作者認為這可能與年齡所致肌張力和脊柱整體適應能力的變化有關。結合既往研究分析,頸椎曲度及形態學變化并非是單純的局部問題,還需要從全脊柱水平考慮。此外,本研究發現,性別對DCK患者C7S、cSVA均有一定影響,這種影響可能源于女性骨盆在頸椎矢狀面畸形發生發展中的巨大貢獻,男性則以頸椎局部改變為主,這與Oe等[32]研究報道類似;表明機體發生退行性改變時,頸椎平衡除了受矢狀位參數相互影響之外,還受性別、年齡等因素影響。這些差異性因素對DCK的發展有何臨床價值,值得我們深入探究。

綜上述,本研究探究了DCK患者的頸部影像學特點,并闡述了其頸椎局部矢狀位參數之間的相關性。DCK患者C3~C7頸椎關節突關節角在后凸范圍內呈U形分布,且后凸頂點處的關節突關節角最小;頸椎發生退變性后凸改變時,除矢狀位參數的相互作用外,年齡、性別、頸部疼痛及功能障礙等因素也會影響頸椎矢狀位平衡。但本研究存在一定局限性:首先,DCK病例數相對較少,且缺乏頸椎前凸對照組,可能導致無反應偏倚。第二,本研究未將動態X線片和MRI結果與功能結果聯系起來,后續應探究頸椎關節突關節角是否會影響椎間盤退變,并驗證矢狀位平衡和相關生物力學在頸椎病臨床癥狀中的作用。第三,既往研究表明[2-3,8],C7斜率、脊柱-骨盆參數和胸椎對齊形成了一個相關鏈,也可以影響整個頸椎對齊。因此,我們需要縱向數據來研究頸椎與脊柱-骨盆參數之間的關系。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經安徽醫科大學附屬阜陽人民醫院醫學倫理委員會批準([2022]6號)

作者貢獻聲明 柴子豪、楊曉露、張偉、張旭:參與研究設計及實施、數據收集整理及統計分析;柴子豪:文章撰寫;胡曉明、管俞君、張浩然:參與數據收集整理及統計分析;于海洋:負責研究設計及實施,并對文章的知識性內容作批評性審閱