引用本文: 盧曉君, 余洋, 謝冰, 王國梁, 楊騰云, 熊波涵, 劉津瑞, 李彥林. 食蟹猴自體腘繩肌腱移植重建前交叉韌帶模型制備研究. 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(7): 862-867. doi: 10.7507/1002-1892.202303103 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

前交叉韌帶(anterior cruciate ligament,ACL)是維持膝關節穩定的重要結構之一,ACL損傷是臨床常見的運動損傷[1]。ACL損傷動物模型是研究該損傷發生機制、預防、治療和康復的基礎[2-3],但目前尚無可以完全復制人類ACL損傷的動物模型。動物實驗常用的大鼠其膝關節小,建立ACL損傷模型難度較大,造模術后護理也困難,感染甚至死亡風險高;羊、豬膝關節與大鼠相比更接近于人類,但為四肢站立,膝關節應力與人不同[4-5]。與之相比,靈長類動物膝關節解剖結構與人類有著高度相似性,其中食蟹猴已作為重要動物模型廣泛應用于膝關節相關疾病研究[6-8]。臨床ACL損傷治療常用術式為關節鏡下自體腘繩肌腱移植重建,我們既往研究發現食蟹猴腘繩肌腱符合ACL重建移植物的要求[9],故本次研究進一步探討構建食蟹猴自體腘繩肌腱移植重建ACL模型的可行性。報告如下。

1 材料與方法

1.1 實驗動物及方法

健康成年雄性食蟹猴12只,體質量8~13 kg,飼養于中國科學院昆明靈長類動物研究所。將食蟹猴隨機分為實驗組和對照組,每組6只。其中,實驗組動物右下肢膝關節行自體腘繩肌腱移植重建ACL,對照組僅切斷右下肢膝關節ACL。

兩組動物經肌肉注射戊巴比妥(15 mg/kg)麻醉后,無菌條件下作膝內側髕骨旁切口,逐層分離打開關節腔,將髕骨向外脫出暴露ACL。使用眼科剪分別于股骨止點和脛骨止點剪斷 ACL[10],去除離體 ACL 組織,前抽屜試驗均為陽性,明確ACL損傷模型制備成功。

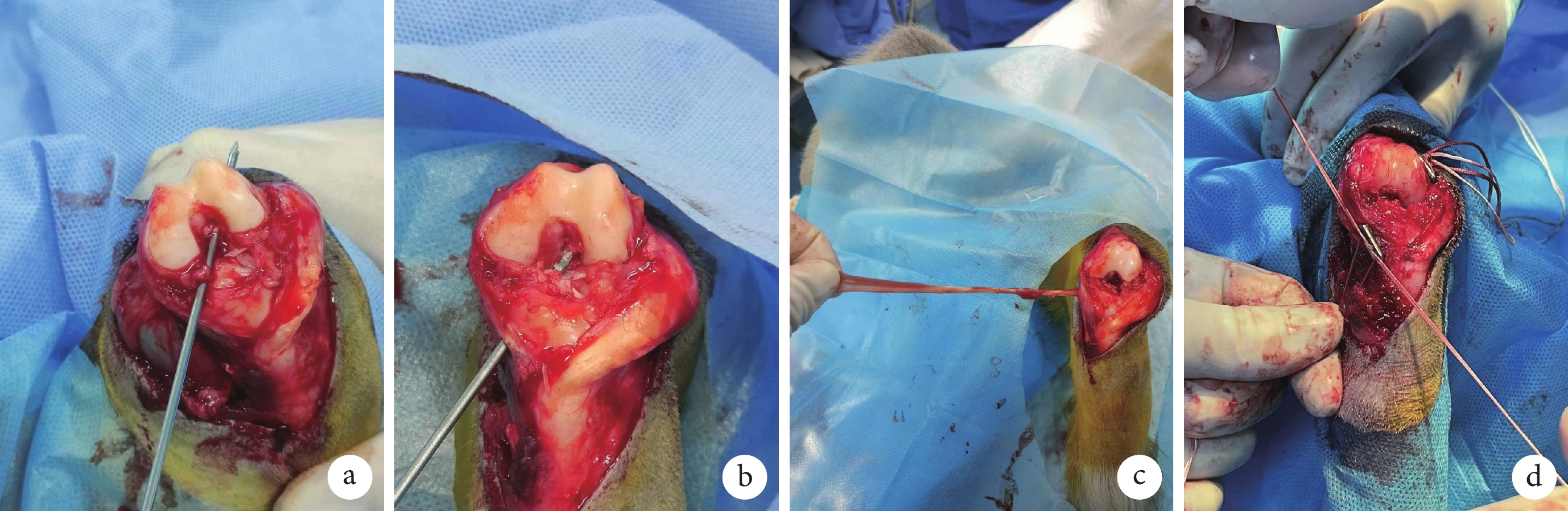

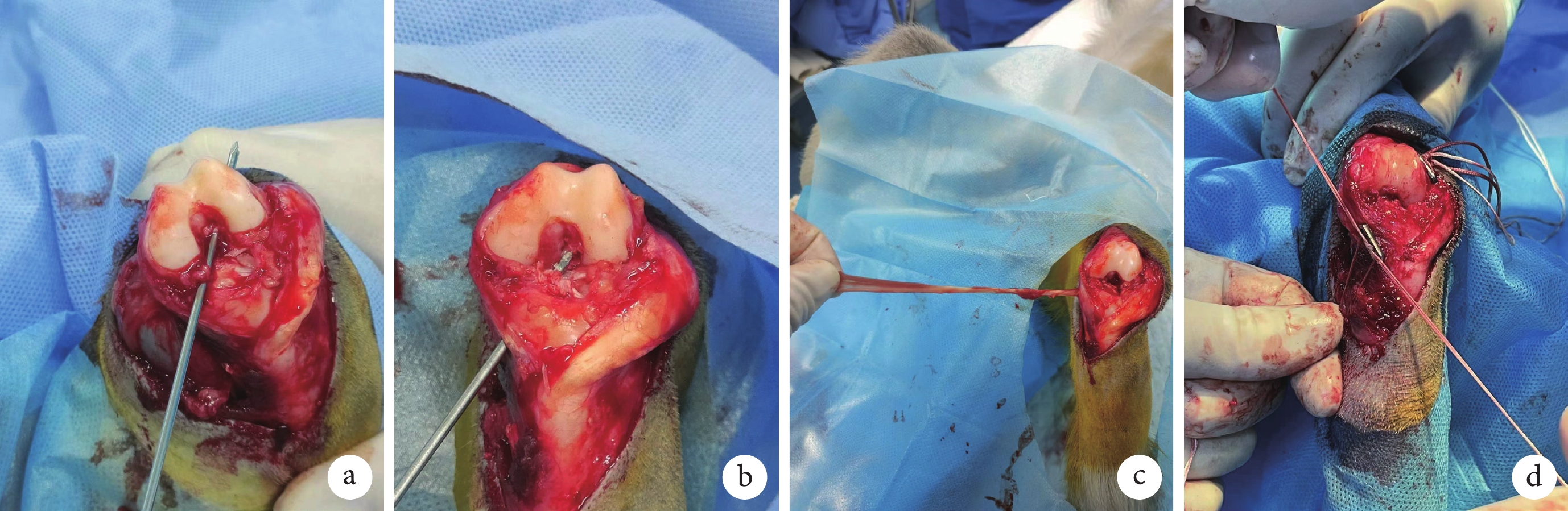

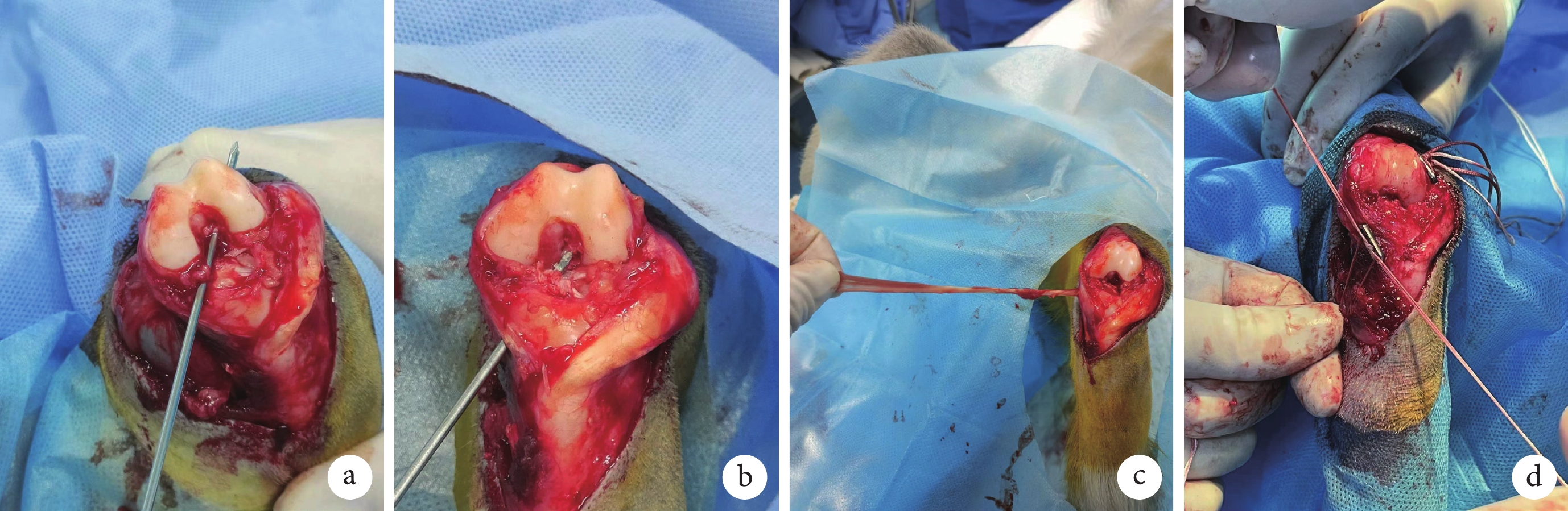

然后,實驗組按照臨床單束腘繩肌腱重建ACL術式,制備右下肢膝關節自體腘繩肌腱移植重建ACL動物模型。具體步驟:① 股骨隧道制備:使用直徑1.5 mm克氏針鉆入ACL股骨止點中心區域并穿破對側骨皮質,將直徑4.5 mm空心鉆頭沿克氏針打入擴大隧道。② 脛骨隧道制備:使用ACL脛骨定位器于脛骨平臺由外向內鉆入直徑1.5 mm克氏針,再使用直徑4.5 mm空心鉆頭擴大隧道[11]。③ 自體肌腱移植物制備:沿脛骨結節內側作一小斜切口,暴露腘繩肌腱并利用眼科剪完整取出;將其折疊成4股,使用3-0不可吸收外科縫線(北京德益達美醫療科技有限公司)編織肌腱束兩端,最終修整為直徑4.5 mm移植物。④ 重建ACL:采用過腱器將移植物放入股骨隧道和脛骨隧道,屈膝30° 位采用可調節帶袢鈦板(北京德益達美醫療科技有限公司)固定 ACL于股骨和脛骨[12]。生理鹽水沖洗關節腔,復位髕骨,逐層縫合關節腔和皮膚。見圖1。

圖1

動物模型制備示意圖

圖1

動物模型制備示意圖

a. 股骨隧道制備;b. 脛骨隧道制備;c. 取自體腘繩肌腱;d. 移植物放入骨道,股骨端和脛骨端用可調節帶袢鈦板固定

Figure1. Schematic diagram of animal model preparationa. Preparation of femoral tunnel; b. Preparation of tibial tunnel; c. Harvesting of autogenous hamstring tendon graft; d. The graft tendon was placed in the bone tunnel, and the tendon ends of the femur and tibia were fixed with adjustable loop titanium plates

術后動物分籠飼養,自由活動,未進行肢體固定。為防止關節感染,每天每只動物肌肉注射青霉素40萬U,連續3 d。

1.2 觀測指標

1.2.1 一般情況

觀察兩組動物術后存活、切口愈合情況,以及感染等并發癥發生情況。

1.2.2 膝關節活動度及肌肉觀測

術前及術后3、6、12個月,兩組動物同上法麻醉后保持仰臥位,測量膝關節活動度,觀察有無關節僵硬發生。在髕骨上方5 cm處用皮尺測量大腿圍,選擇小腿最粗處測量小腿圍[13]。測量由1名未參與手術的運動醫學科醫師完成,測量3次,取均值。

1.2.3 膝關節前向松弛度測量

術前及術后3、6、12個月,兩組動物取側臥位、屈膝30°,使用Ligs關節韌帶數字體查儀(上海逸動醫學科技有限公司)測量13~20 N載荷條件下雙膝脛骨前移距離差值(anterior tibial translation D-value,ATTD),評估膝關節前向松弛情況[14]。見圖2。測量由1名未參與手術的運動醫學科醫師完成,測量3次,取均值。

圖2

Ligs關節韌帶數字體查儀測量脛骨前移距離示意圖

Figure2.

Schematic diagram of anterior tibial translation measured by Ligs joint ligament digital body examination instrument

圖2

Ligs關節韌帶數字體查儀測量脛骨前移距離示意圖

Figure2.

Schematic diagram of anterior tibial translation measured by Ligs joint ligament digital body examination instrument

1.2.4 MRI觀測移植物成熟度

實驗組術前以及術后3、6、12個月,采用3.0-T MRI掃描儀(上海聯影醫療科技有限公司)對膝關節進行掃描。T2WI重復時間為2 223.2 ms,回波時間為95 ms。觀察ACL大體形態,是否平直、邊界清晰度及滑膜覆蓋情況。取T2WI序列斜矢狀面圖像,取ACL顯示最佳的單個切面影像進行分析[15],選擇感興趣區域(range of interesting,ROI)測量ACL信號強度,ROI直徑等于移植物寬度。同時,按照直徑為3 mm的圓形ROI測量后交叉韌帶(posterior cruciate ligament,PCL)信號和背景信號,背景ROI放置在內側關節線內側約1 cm和遠端2 cm。根據圖像像素記錄平均信號強度和標準差,以圖像像素為絕對信號強度。按照以下公式計算信噪比(signal/noise quotient,SNQ)[16]:SNQ=(ACL信號強度?PCL信號強度)/背景信號強度。理論上SNQ越小,ACL重建移植物成熟度更高、愈合更好。SNQ測量由2名影像科醫師共同完成。

1.3 統計學方法

采用SPSS24.0統計軟件進行分析。計量資料經正態性檢驗均服從正態分布,以均數±標準差表示,兩組多時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用 Bonferroni 法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般情況

術后兩組動物均存活至實驗完成,切口愈合良好,無感染發生。

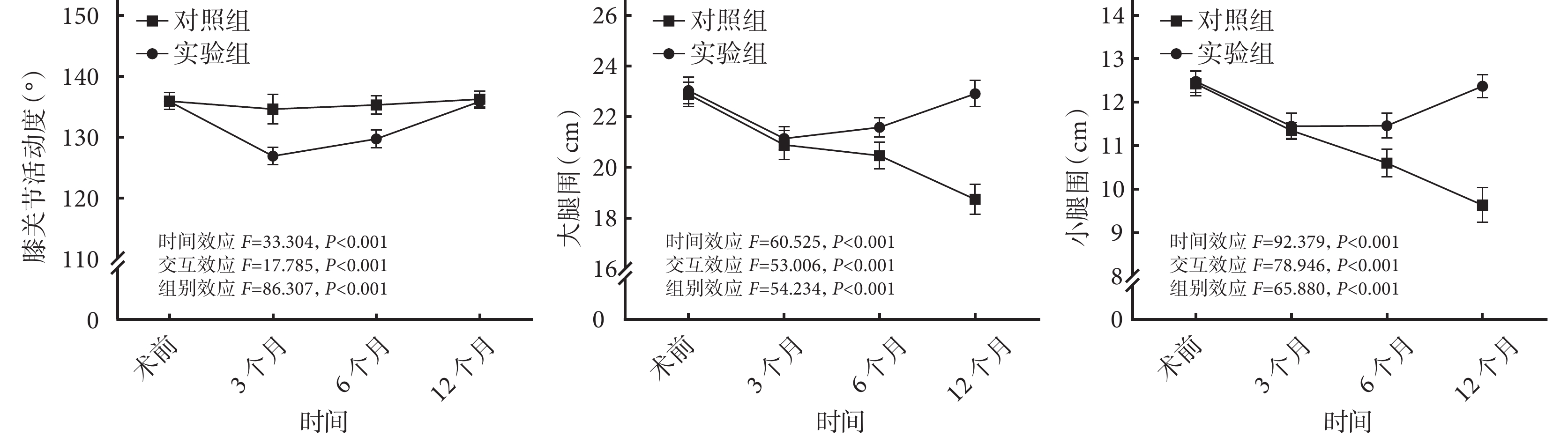

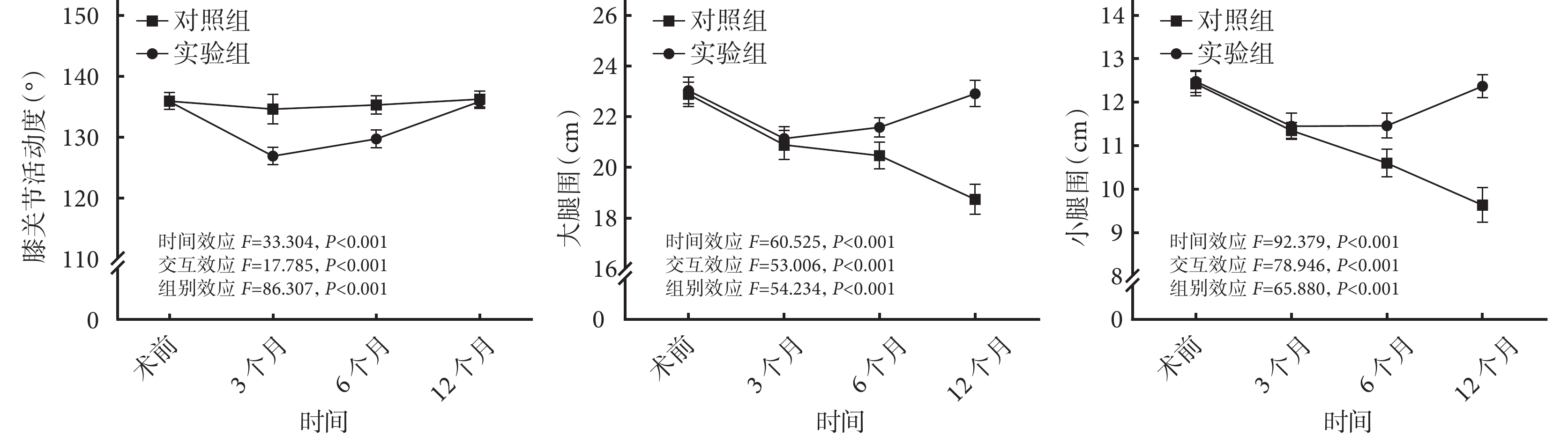

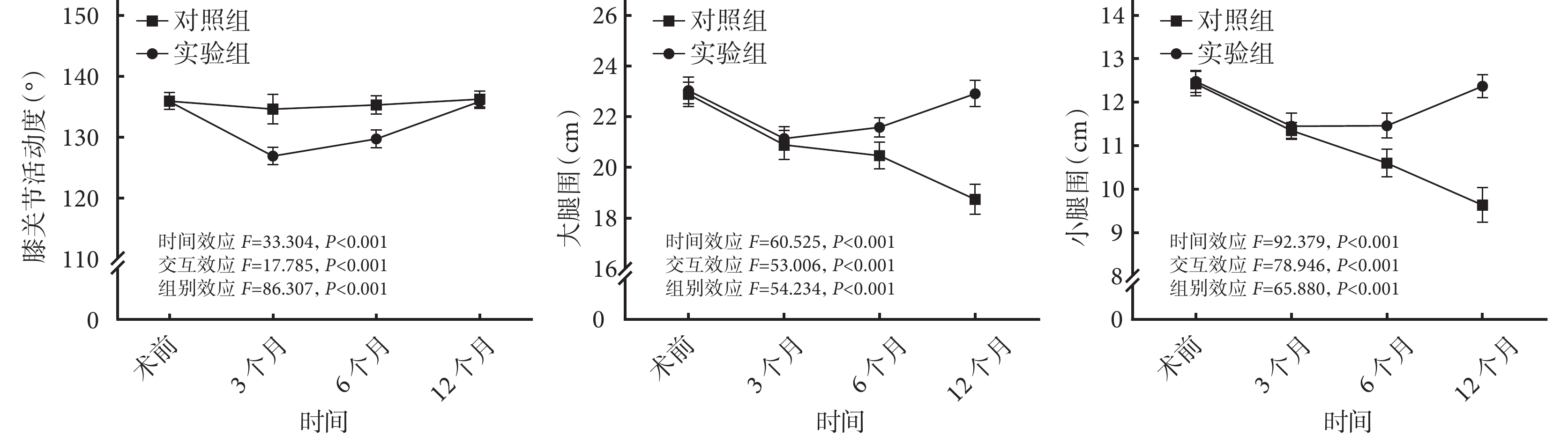

2.2 膝關節活動度及肌肉觀測

實驗組術后3、6、12個月膝關節活動度、大腿圍、小腿圍均呈先降低再增加趨勢;術后3、6個月低于術前(P<0.05),但術后12個月與術前比較差異無統計學意義(P>0.05)。對照組術后膝關節活動度無明顯變化,手術前后比較差異均無統計學意義(P>0.05);但術后各時間點大腿圍、小腿圍均逐漸減小(P<0.05),且與術前比較差異有統計學意義(P<0.05)。

術前兩組大腿圍、小腿圍以及膝關節活動度比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。術后6、12個月實驗組大腿圍、小腿圍均大于對照組,3、6個月膝關節活動度均小于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);其余時間點兩組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖3。

圖3

兩組膝關節活動度及大腿圍、小腿圍比較

Figure3.

Comparison of the knee range of motion, thigh circumference, and calf circumference between the two groups

圖3

兩組膝關節活動度及大腿圍、小腿圍比較

Figure3.

Comparison of the knee range of motion, thigh circumference, and calf circumference between the two groups

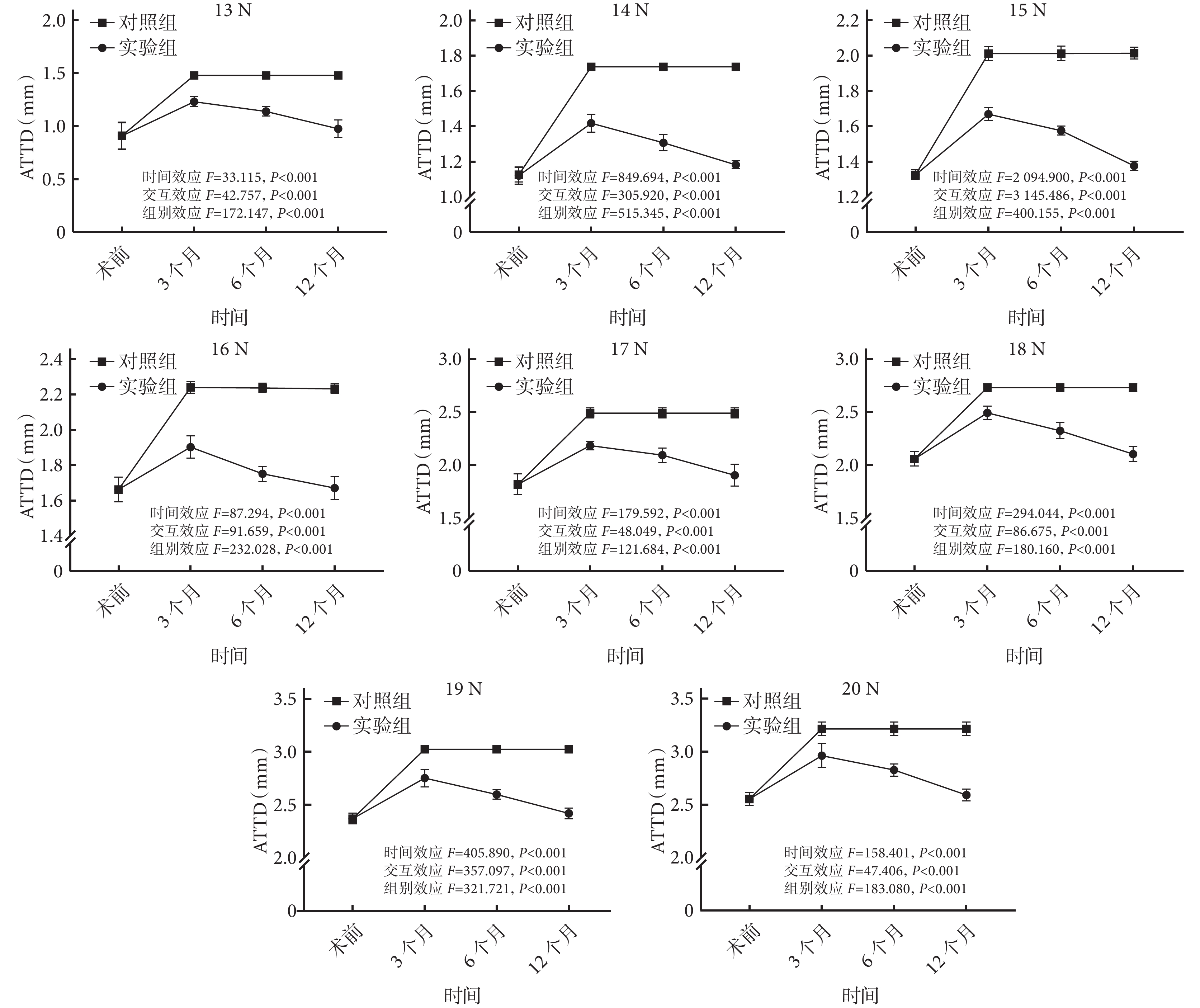

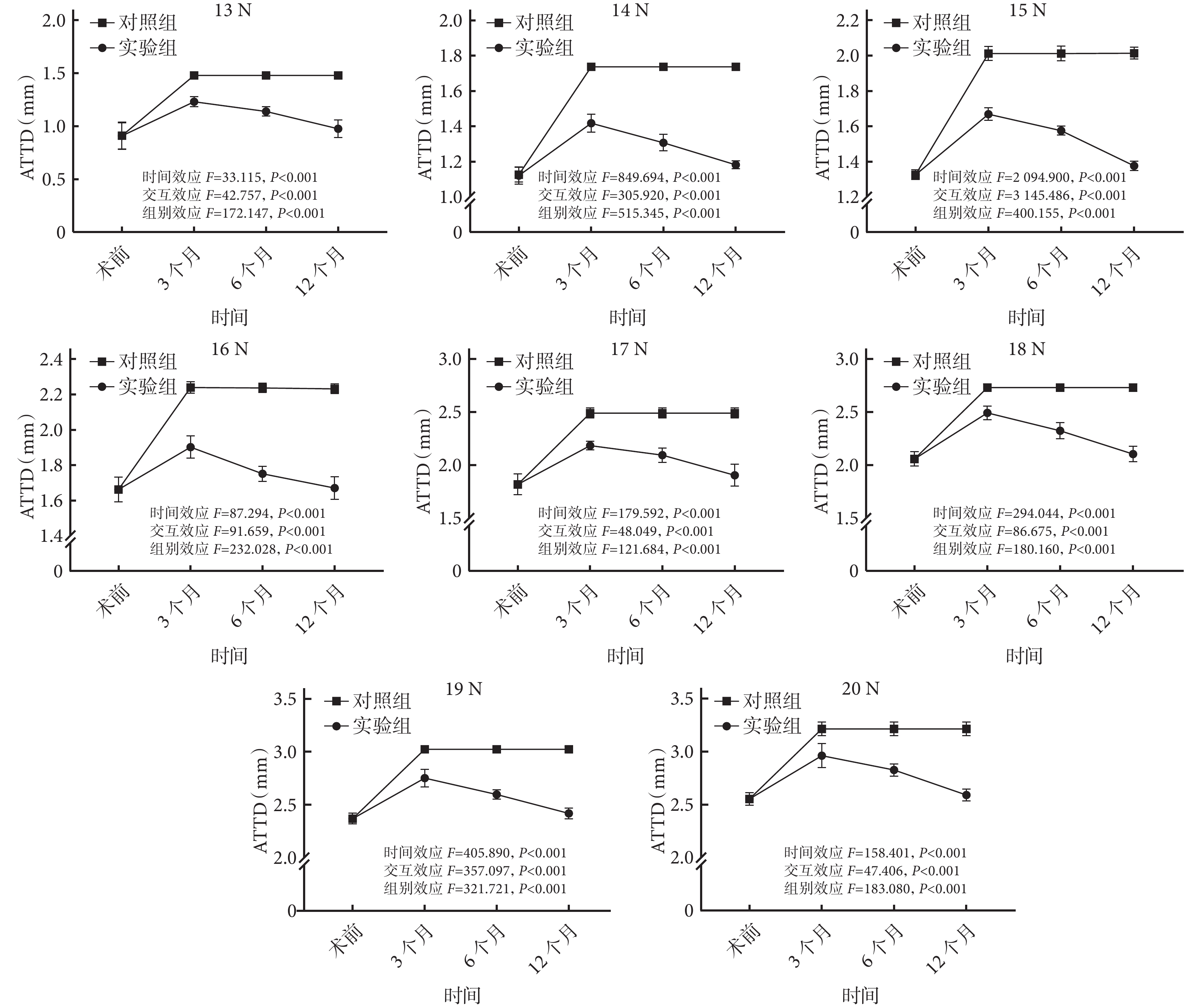

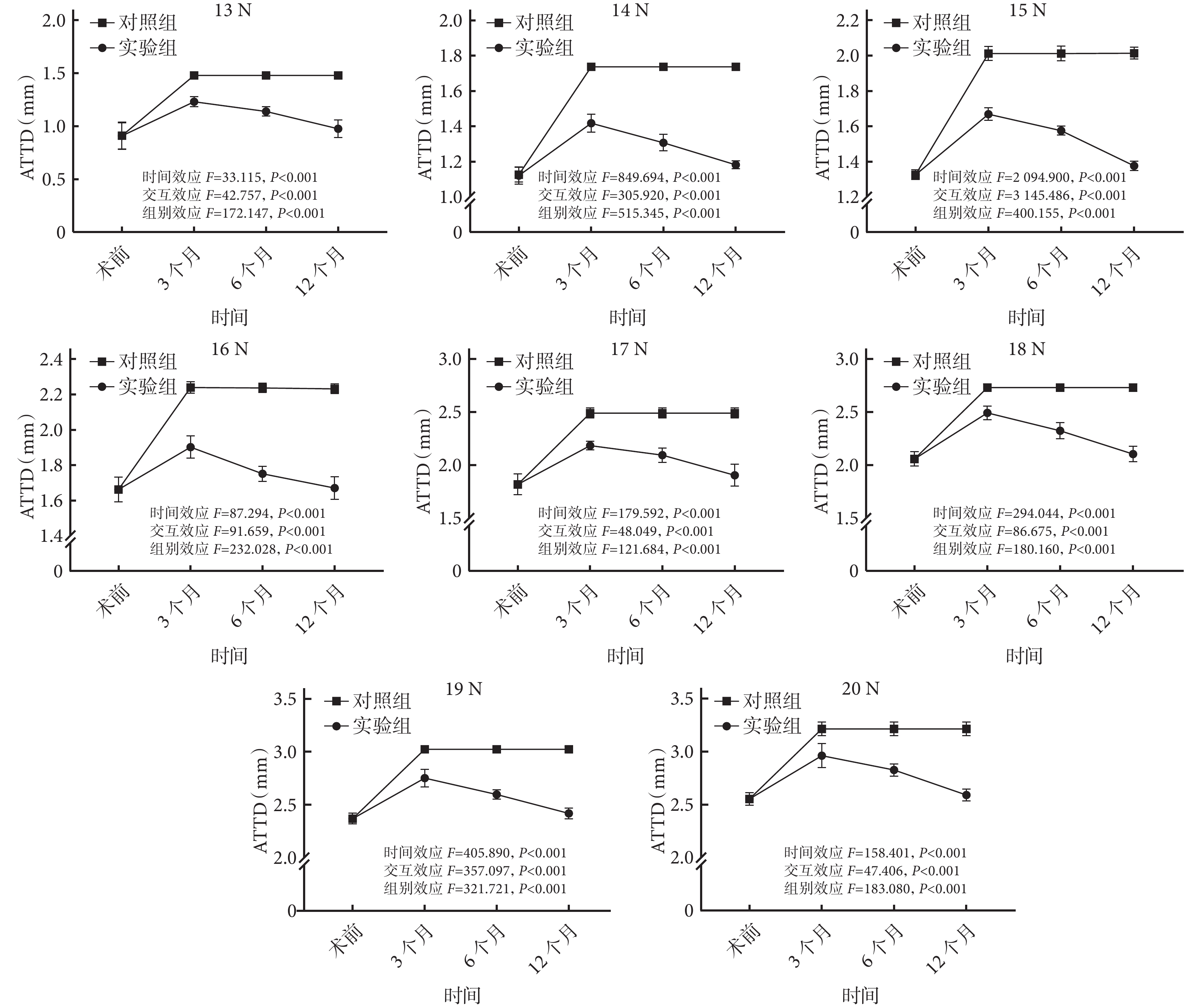

2.3 膝關節前向松弛度測量

在13~20 N載荷條件下,實驗組術后3、6、12個月ATTD均呈先增高再降低趨勢。術后3、6個月高于術前且差異有統計學意義(P<0.05),術后12個月與術前比較差異無統計學意義(P>0.05)。而對照組術后3、6、12個月無明顯變化,差異無統計學意義(P>0.05),但均高于術前(P<0.05)。

在相同載荷下,術前兩組ATTD差異無統計學意義(P>0.05);術后各時間點實驗組ATTD均小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖4。

圖4

兩組不同載荷條件下ATTD比較

Figure4.

ATTD measurements under different loadings in the two groups

圖4

兩組不同載荷條件下ATTD比較

Figure4.

ATTD measurements under different loadings in the two groups

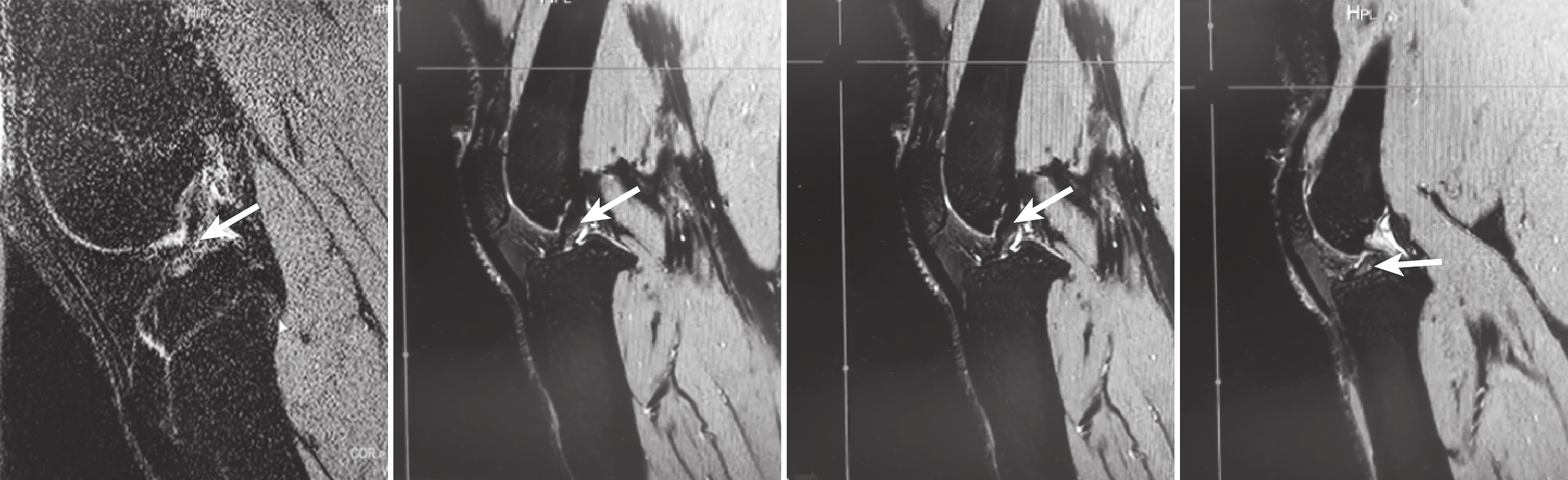

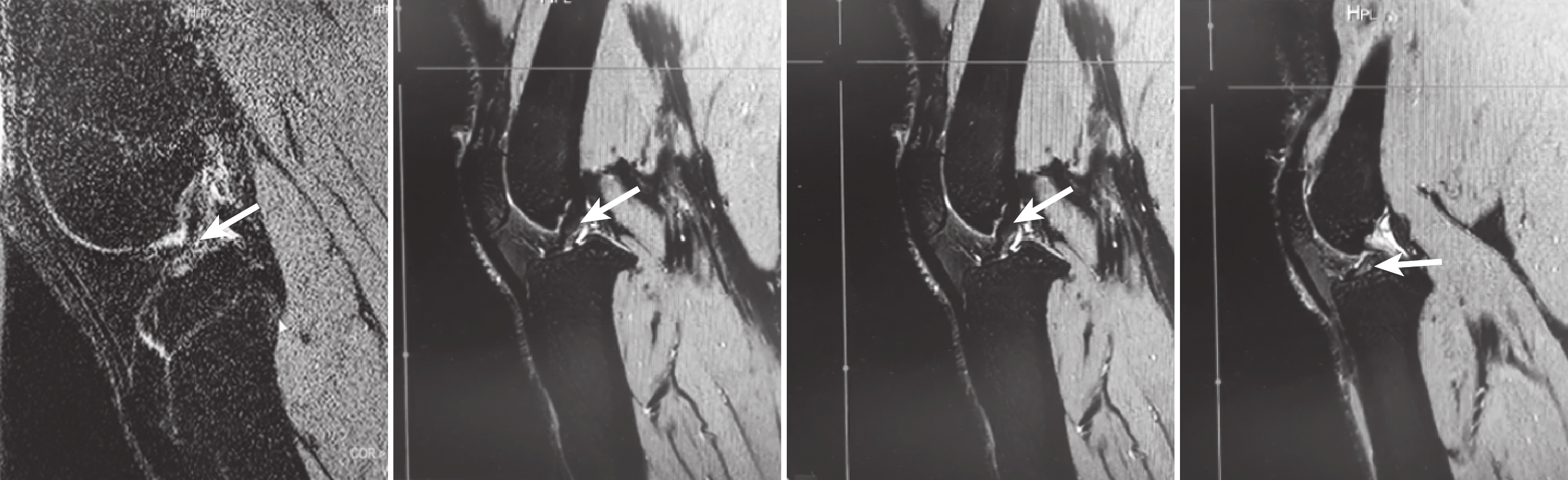

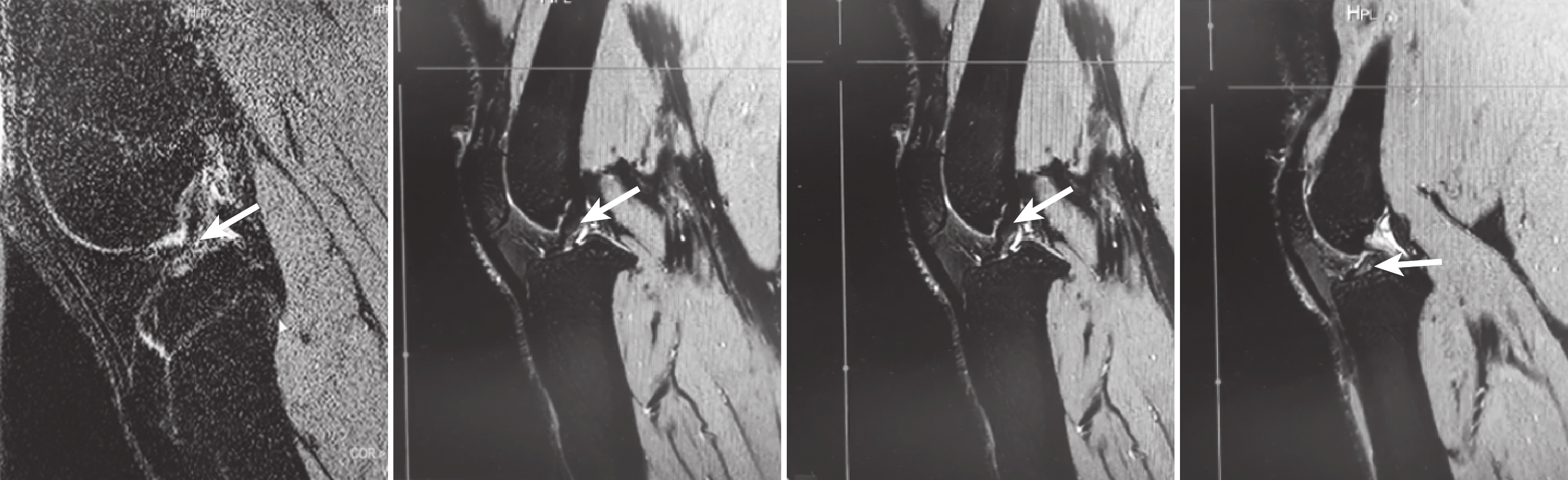

2.4 MRI觀測移植物成熟度

圖5

實驗組手術前后MRI

圖5

實驗組手術前后MRI

箭頭示ACL 從左至右依次為術前及術后3、6、12個月

Figure5. Pre-and post-operative MRI of experimental groupArrows indicated the ACL From left to right for images before operation and at 3, 6, and 12 months after operation, respectively

實驗組術前及術后3、6、12個月SNQ分別為0.055±0.005、0.180±0.012、0.145±0.012、0.074±0.007。術后各時間點SNQ均高于術前,但隨時間延長SNQ逐漸降低,各時間點間差異均有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

目前ACL重建研究中使用的實驗動物有多種,但是大多無法完全模擬人膝關節。既往Zhang等[13]通過關節鏡技術成功建立食蟹猴ACL損傷模型,本次研究在此基礎上進一步重建ACL,通過制備骨隧道時使用解剖點定位技術、以自體腘繩肌腱作為移植物,并采用帶袢鈦板固定技術,最大程度模擬臨床實際外科手術。與既往研究使用骨-髕腱-骨作為移植肌腱[17]相比,本研究采用自體腘繩肌腱作為移植物,除模擬臨床術式外,在動物模型制備方面具有以下優勢:① 食蟹猴對取腱操作耐受性良好,術后無明顯取材區并發癥發生;② 食蟹猴腘繩肌腱易于識別,取材技術簡單方便,無新增切口。

食蟹猴腘繩肌腱符合ACL重建移植物的要求[9],本次研究也成功采用自體肌腱完成ACL重建手術。術后觀察結果顯示12個月時實驗組動物膝關節活動度、大腿圍和小腿圍與術前差異無統計學意義,提示自體腘繩肌腱成功重建ACL,食蟹猴重返運動,大、小腿肌肉量與術前無明顯差異。既往臨床常用KT-1000檢測重建術后膝關節穩定性,劉佳等[18]研究結果顯示Ligs關節韌帶數字體查儀與KT-1000檢測不同載荷下膝關節穩定性結果無明顯差異。本次研究選擇Ligs關節韌帶數字體查儀對術后動物脛骨前移距離進行測量,結果提示重建韌帶后12個月膝關節穩定性恢復至術前水平。王云鷺等[19]采用MRI評估ACL重建術后移植物愈合情況,發現術后12個月重建韌帶SNQ已與術前相近。本研究MRI檢測也得到相似結果,提示12個月時食蟹猴模型重建ACL已成熟。

綜上述,本研究采用食蟹猴成功建立了自體腘繩肌腱移植重建ACL動物模型,并有良好的臨床效果和影像學結果,為ACL相關研究提供了一種新的實驗動物模型。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經昆明醫科大學第一附屬醫院倫理委員會批準(IACUC-PE-2021-12-003),動物實驗按照國際實驗動物護理評估和認證協會(AAALAC)指南進行;實驗動物使用許可證號:SYXK(滇)K2017-0008

作者貢獻聲明 盧曉君、余洋:研究設計及實施;王國梁、熊波涵:研究實施;楊騰云、謝冰、劉津瑞:數據收集整理、統計分析及文章撰寫;李彥林:實驗指導、文章寫作指導

前交叉韌帶(anterior cruciate ligament,ACL)是維持膝關節穩定的重要結構之一,ACL損傷是臨床常見的運動損傷[1]。ACL損傷動物模型是研究該損傷發生機制、預防、治療和康復的基礎[2-3],但目前尚無可以完全復制人類ACL損傷的動物模型。動物實驗常用的大鼠其膝關節小,建立ACL損傷模型難度較大,造模術后護理也困難,感染甚至死亡風險高;羊、豬膝關節與大鼠相比更接近于人類,但為四肢站立,膝關節應力與人不同[4-5]。與之相比,靈長類動物膝關節解剖結構與人類有著高度相似性,其中食蟹猴已作為重要動物模型廣泛應用于膝關節相關疾病研究[6-8]。臨床ACL損傷治療常用術式為關節鏡下自體腘繩肌腱移植重建,我們既往研究發現食蟹猴腘繩肌腱符合ACL重建移植物的要求[9],故本次研究進一步探討構建食蟹猴自體腘繩肌腱移植重建ACL模型的可行性。報告如下。

1 材料與方法

1.1 實驗動物及方法

健康成年雄性食蟹猴12只,體質量8~13 kg,飼養于中國科學院昆明靈長類動物研究所。將食蟹猴隨機分為實驗組和對照組,每組6只。其中,實驗組動物右下肢膝關節行自體腘繩肌腱移植重建ACL,對照組僅切斷右下肢膝關節ACL。

兩組動物經肌肉注射戊巴比妥(15 mg/kg)麻醉后,無菌條件下作膝內側髕骨旁切口,逐層分離打開關節腔,將髕骨向外脫出暴露ACL。使用眼科剪分別于股骨止點和脛骨止點剪斷 ACL[10],去除離體 ACL 組織,前抽屜試驗均為陽性,明確ACL損傷模型制備成功。

然后,實驗組按照臨床單束腘繩肌腱重建ACL術式,制備右下肢膝關節自體腘繩肌腱移植重建ACL動物模型。具體步驟:① 股骨隧道制備:使用直徑1.5 mm克氏針鉆入ACL股骨止點中心區域并穿破對側骨皮質,將直徑4.5 mm空心鉆頭沿克氏針打入擴大隧道。② 脛骨隧道制備:使用ACL脛骨定位器于脛骨平臺由外向內鉆入直徑1.5 mm克氏針,再使用直徑4.5 mm空心鉆頭擴大隧道[11]。③ 自體肌腱移植物制備:沿脛骨結節內側作一小斜切口,暴露腘繩肌腱并利用眼科剪完整取出;將其折疊成4股,使用3-0不可吸收外科縫線(北京德益達美醫療科技有限公司)編織肌腱束兩端,最終修整為直徑4.5 mm移植物。④ 重建ACL:采用過腱器將移植物放入股骨隧道和脛骨隧道,屈膝30° 位采用可調節帶袢鈦板(北京德益達美醫療科技有限公司)固定 ACL于股骨和脛骨[12]。生理鹽水沖洗關節腔,復位髕骨,逐層縫合關節腔和皮膚。見圖1。

圖1

動物模型制備示意圖

圖1

動物模型制備示意圖

a. 股骨隧道制備;b. 脛骨隧道制備;c. 取自體腘繩肌腱;d. 移植物放入骨道,股骨端和脛骨端用可調節帶袢鈦板固定

Figure1. Schematic diagram of animal model preparationa. Preparation of femoral tunnel; b. Preparation of tibial tunnel; c. Harvesting of autogenous hamstring tendon graft; d. The graft tendon was placed in the bone tunnel, and the tendon ends of the femur and tibia were fixed with adjustable loop titanium plates

術后動物分籠飼養,自由活動,未進行肢體固定。為防止關節感染,每天每只動物肌肉注射青霉素40萬U,連續3 d。

1.2 觀測指標

1.2.1 一般情況

觀察兩組動物術后存活、切口愈合情況,以及感染等并發癥發生情況。

1.2.2 膝關節活動度及肌肉觀測

術前及術后3、6、12個月,兩組動物同上法麻醉后保持仰臥位,測量膝關節活動度,觀察有無關節僵硬發生。在髕骨上方5 cm處用皮尺測量大腿圍,選擇小腿最粗處測量小腿圍[13]。測量由1名未參與手術的運動醫學科醫師完成,測量3次,取均值。

1.2.3 膝關節前向松弛度測量

術前及術后3、6、12個月,兩組動物取側臥位、屈膝30°,使用Ligs關節韌帶數字體查儀(上海逸動醫學科技有限公司)測量13~20 N載荷條件下雙膝脛骨前移距離差值(anterior tibial translation D-value,ATTD),評估膝關節前向松弛情況[14]。見圖2。測量由1名未參與手術的運動醫學科醫師完成,測量3次,取均值。

圖2

Ligs關節韌帶數字體查儀測量脛骨前移距離示意圖

Figure2.

Schematic diagram of anterior tibial translation measured by Ligs joint ligament digital body examination instrument

圖2

Ligs關節韌帶數字體查儀測量脛骨前移距離示意圖

Figure2.

Schematic diagram of anterior tibial translation measured by Ligs joint ligament digital body examination instrument

1.2.4 MRI觀測移植物成熟度

實驗組術前以及術后3、6、12個月,采用3.0-T MRI掃描儀(上海聯影醫療科技有限公司)對膝關節進行掃描。T2WI重復時間為2 223.2 ms,回波時間為95 ms。觀察ACL大體形態,是否平直、邊界清晰度及滑膜覆蓋情況。取T2WI序列斜矢狀面圖像,取ACL顯示最佳的單個切面影像進行分析[15],選擇感興趣區域(range of interesting,ROI)測量ACL信號強度,ROI直徑等于移植物寬度。同時,按照直徑為3 mm的圓形ROI測量后交叉韌帶(posterior cruciate ligament,PCL)信號和背景信號,背景ROI放置在內側關節線內側約1 cm和遠端2 cm。根據圖像像素記錄平均信號強度和標準差,以圖像像素為絕對信號強度。按照以下公式計算信噪比(signal/noise quotient,SNQ)[16]:SNQ=(ACL信號強度?PCL信號強度)/背景信號強度。理論上SNQ越小,ACL重建移植物成熟度更高、愈合更好。SNQ測量由2名影像科醫師共同完成。

1.3 統計學方法

采用SPSS24.0統計軟件進行分析。計量資料經正態性檢驗均服從正態分布,以均數±標準差表示,兩組多時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用 Bonferroni 法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般情況

術后兩組動物均存活至實驗完成,切口愈合良好,無感染發生。

2.2 膝關節活動度及肌肉觀測

實驗組術后3、6、12個月膝關節活動度、大腿圍、小腿圍均呈先降低再增加趨勢;術后3、6個月低于術前(P<0.05),但術后12個月與術前比較差異無統計學意義(P>0.05)。對照組術后膝關節活動度無明顯變化,手術前后比較差異均無統計學意義(P>0.05);但術后各時間點大腿圍、小腿圍均逐漸減小(P<0.05),且與術前比較差異有統計學意義(P<0.05)。

術前兩組大腿圍、小腿圍以及膝關節活動度比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。術后6、12個月實驗組大腿圍、小腿圍均大于對照組,3、6個月膝關節活動度均小于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);其余時間點兩組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖3。

圖3

兩組膝關節活動度及大腿圍、小腿圍比較

Figure3.

Comparison of the knee range of motion, thigh circumference, and calf circumference between the two groups

圖3

兩組膝關節活動度及大腿圍、小腿圍比較

Figure3.

Comparison of the knee range of motion, thigh circumference, and calf circumference between the two groups

2.3 膝關節前向松弛度測量

在13~20 N載荷條件下,實驗組術后3、6、12個月ATTD均呈先增高再降低趨勢。術后3、6個月高于術前且差異有統計學意義(P<0.05),術后12個月與術前比較差異無統計學意義(P>0.05)。而對照組術后3、6、12個月無明顯變化,差異無統計學意義(P>0.05),但均高于術前(P<0.05)。

在相同載荷下,術前兩組ATTD差異無統計學意義(P>0.05);術后各時間點實驗組ATTD均小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖4。

圖4

兩組不同載荷條件下ATTD比較

Figure4.

ATTD measurements under different loadings in the two groups

圖4

兩組不同載荷條件下ATTD比較

Figure4.

ATTD measurements under different loadings in the two groups

2.4 MRI觀測移植物成熟度

圖5

實驗組手術前后MRI

圖5

實驗組手術前后MRI

箭頭示ACL 從左至右依次為術前及術后3、6、12個月

Figure5. Pre-and post-operative MRI of experimental groupArrows indicated the ACL From left to right for images before operation and at 3, 6, and 12 months after operation, respectively

實驗組術前及術后3、6、12個月SNQ分別為0.055±0.005、0.180±0.012、0.145±0.012、0.074±0.007。術后各時間點SNQ均高于術前,但隨時間延長SNQ逐漸降低,各時間點間差異均有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

目前ACL重建研究中使用的實驗動物有多種,但是大多無法完全模擬人膝關節。既往Zhang等[13]通過關節鏡技術成功建立食蟹猴ACL損傷模型,本次研究在此基礎上進一步重建ACL,通過制備骨隧道時使用解剖點定位技術、以自體腘繩肌腱作為移植物,并采用帶袢鈦板固定技術,最大程度模擬臨床實際外科手術。與既往研究使用骨-髕腱-骨作為移植肌腱[17]相比,本研究采用自體腘繩肌腱作為移植物,除模擬臨床術式外,在動物模型制備方面具有以下優勢:① 食蟹猴對取腱操作耐受性良好,術后無明顯取材區并發癥發生;② 食蟹猴腘繩肌腱易于識別,取材技術簡單方便,無新增切口。

食蟹猴腘繩肌腱符合ACL重建移植物的要求[9],本次研究也成功采用自體肌腱完成ACL重建手術。術后觀察結果顯示12個月時實驗組動物膝關節活動度、大腿圍和小腿圍與術前差異無統計學意義,提示自體腘繩肌腱成功重建ACL,食蟹猴重返運動,大、小腿肌肉量與術前無明顯差異。既往臨床常用KT-1000檢測重建術后膝關節穩定性,劉佳等[18]研究結果顯示Ligs關節韌帶數字體查儀與KT-1000檢測不同載荷下膝關節穩定性結果無明顯差異。本次研究選擇Ligs關節韌帶數字體查儀對術后動物脛骨前移距離進行測量,結果提示重建韌帶后12個月膝關節穩定性恢復至術前水平。王云鷺等[19]采用MRI評估ACL重建術后移植物愈合情況,發現術后12個月重建韌帶SNQ已與術前相近。本研究MRI檢測也得到相似結果,提示12個月時食蟹猴模型重建ACL已成熟。

綜上述,本研究采用食蟹猴成功建立了自體腘繩肌腱移植重建ACL動物模型,并有良好的臨床效果和影像學結果,為ACL相關研究提供了一種新的實驗動物模型。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經昆明醫科大學第一附屬醫院倫理委員會批準(IACUC-PE-2021-12-003),動物實驗按照國際實驗動物護理評估和認證協會(AAALAC)指南進行;實驗動物使用許可證號:SYXK(滇)K2017-0008

作者貢獻聲明 盧曉君、余洋:研究設計及實施;王國梁、熊波涵:研究實施;楊騰云、謝冰、劉津瑞:數據收集整理、統計分析及文章撰寫;李彥林:實驗指導、文章寫作指導