引用本文: 劉政, 宋凱, 蔣青, 徐志宏. 人工全髖關節置換術后股骨柄前傾角相關因素分析. 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(9): 1075-1080. doi: 10.7507/1002-1892.202304063 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

人工全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)是治療骨關節炎、股骨頭壞死和股骨頸骨折等髖關節病變的有效方法。改良Hardinge入路為直接外側入路的一種,作為THA常用入路之一,具有不易損傷臀上神經、顯露充分、切口小、肌肉損傷少等諸多優點[1-2] 。THA并發癥包括髖關節脫位、下肢深靜脈血栓形成、感染、骨折、股骨柄斷裂和股骨髖臼撞擊等[3-8]。其中,髖關節脫位是常見并發癥,且多為后脫位,當患者過度屈曲、內收、內旋髖關節時,脫位風險明顯增大,尤其合并髖臼和股骨假體位置安放不當時[9-10]。為此,Lewinnek等[11]在總結300例THA術后髖關節脫位患者臨床資料后,提出了一個髖臼杯放置安全范圍,即外展角(30±10)°、前傾角(15±10)°。

聯合前傾角(combined anteversion,CA)即股骨頸/股骨柄前傾角與髖臼/髖臼假體前傾角之和,是置換術后髖關節功能恢復關鍵[12-13]。Dorr等[14]研究發現髖關節后脫位患者的CA均超過50°,故認為術中將CA控制在25°~50° 可降低術后髖關節脫位發生率。也有學者提出40°~60° 為可接受CA范圍,若超出此范圍,脫位風險增加6.9倍[13]。總體來說,術中將CA控制在一定范圍有利于降低術后髖關節脫位風險,即使是在股骨前弓患者中[15]。而對于髖臼骨性解剖結構異常患者,如髖臼后傾或髖臼后壁骨性結構異常缺失,股骨柄前傾角(femoral stem anteversion,FSA)就成為THA關鍵,調整FSA可獲得較好療效[16]。故本研究選取了部分術前髖關節周圍解剖參數,分析其與術后FSA、手術前后前傾角變化的相關關系,為術前制定手術計劃提供參考,以期降低術后髖關節脫位風險。報告如下。

1 資料與方法

1.1 研究對象

納入標準:① 因先天性髖關節發育不良、股骨頭壞死、骨關節炎、類風濕性關節炎行單側或雙側THA;② 術后影像學資料完整。排除標準:① 術中發生假體周圍骨折;② 合并嚴重骨質疏松;③ 既往有髖臼骨折史。

2021年10月—2022年9月,南京大學醫學院附屬鼓樓醫院93例(103髖)患者符合選擇標準納入研究。男48例,女45例;年齡25~88歲,平均58.5歲。身體質量指數為18.00~37.84 kg/m2,平均24.92 kg/m2。診斷:股骨頭壞死51例(57髖),骨關節炎35例(39髖),先天性髖關節發育不良7例(7髖)。手術由同一高年資主任醫師完成,經改良Hardinge手術入路,采用瑞士施樂輝外科植入物股份有限公司POLARSTEMTM股骨柄。

1.2 研究方法

1.2.1 影像學測量方法

手術前后攝標準雙髖關節正位X線片、患側髖關節側位X線片,并采用64排螺旋CT機(Philips公司,荷蘭)行雙髖關節及患側股骨平掃+三維重建。CT掃描條件:患者取仰臥位,不限制下肢旋轉,掃描范圍包括雙側髂前上棘至患側股骨內、外側髁遠端平面,在此范圍內患側股骨可清晰完整顯示。

基于CT圖像測量以下指標:術前指標包括股骨頸前傾角(femoral neck anteversion,FNA)、股骨旋轉角(femoral rotation angle,FRA)、髖臼前傾角(acetabular anteversion,AA),并計算CA(術前FNA與AA之和);術后指標為FSA,并計算術后股骨前傾角變化值,即術后FSA與術前FNA差值。

基于術前X線片測量以下指標:股骨皮質厚度指數(cortical thickness index,CTI);股骨髓腔開口指數(canal flare index,CFI),并根據Noble分類法[17]對股骨近端髓腔解剖形狀分型,CFI>4.7為香檳杯型、3.0~4.7為正常型、<3.0為煙囪型;股骨頸干角(neck-shaft angle,NSA);偏心距(femoral offset,FO)。

1.2.2 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料采用Kolmogorov-Smirnov檢驗行正態性檢驗,均近似符合正態分布,以均數±標準差表示,組內手術前后比較采用配對t檢驗。術后FSA、術后股骨前傾角變化值分別與患者診斷、股骨近端髓腔解剖類型相關關系采用單因素方差分析,與性別相關關系采用Point-biserial相關分析,與年齡以及術前FNA、FRA、AA、CA、NSA、FO、CTI、CFI相關關系采用Pearson相關分析。同時以術后FSA作為因變量,納入與其可能存在相關關系的自變量進行多重線性回歸分析。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 影像學測量結果

基于CT圖像測量示,術前FNA(15.96±10.01)°、FRA(3.36±10.87)°、AA(12.94±8.83)°、CA(28.9±12.6)°,術后FSA(16.18±11.01)°,術后股骨前傾角變化值(0.22±9.98)°。

基于術前X線片測量示,CTI 0.586±0.081;CFI 4.135±1.125,其中股骨近端髓腔為香檳杯型23髖、正常型68髖、煙囪型12髖;NSA(132.87±7.83)°;FO(40.53±10.11)mm。

2.2 相關分析

本組患者術前FNA與術后FSA比較,差異無統計學意義(t=?0.227,P=0.821)。

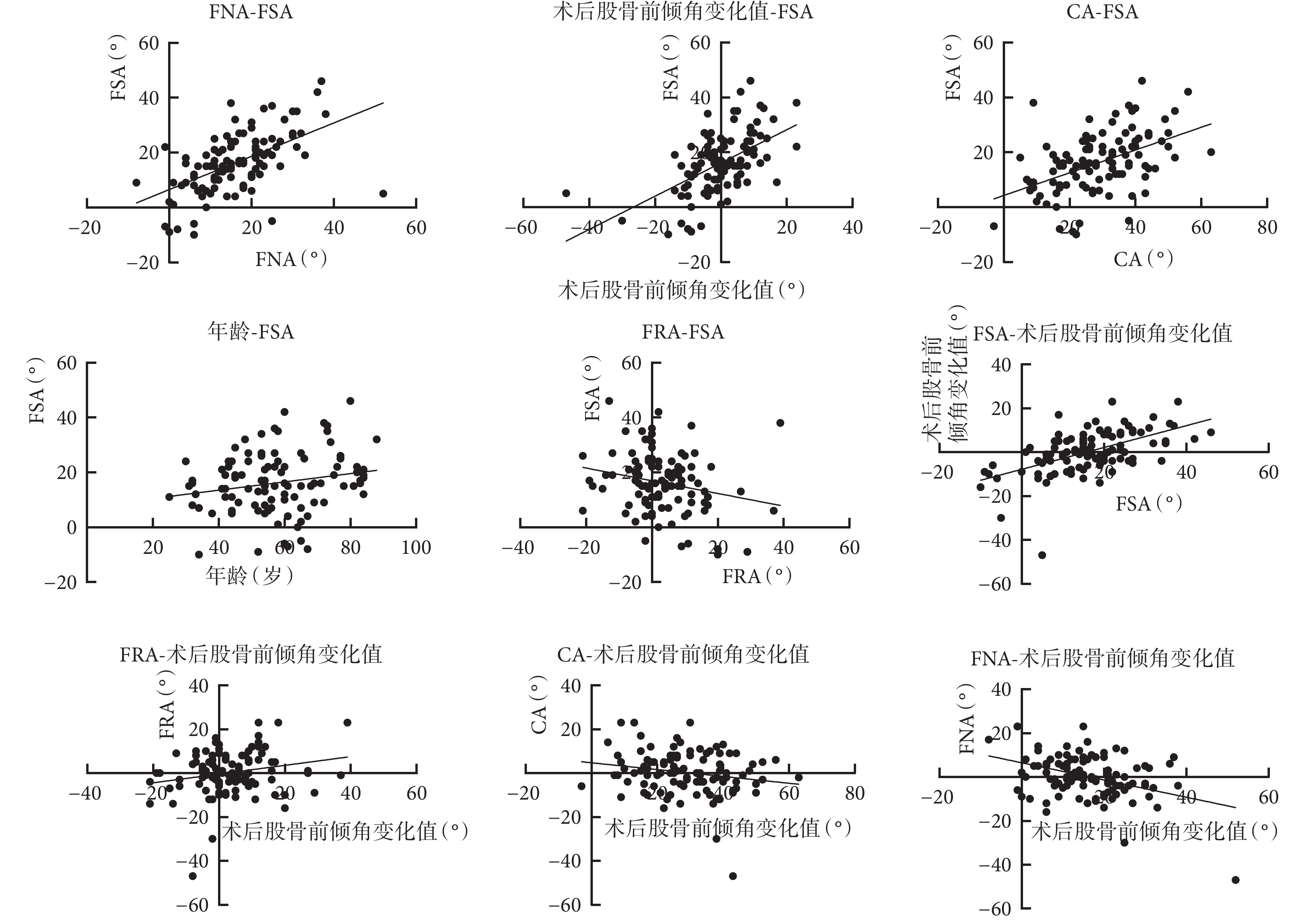

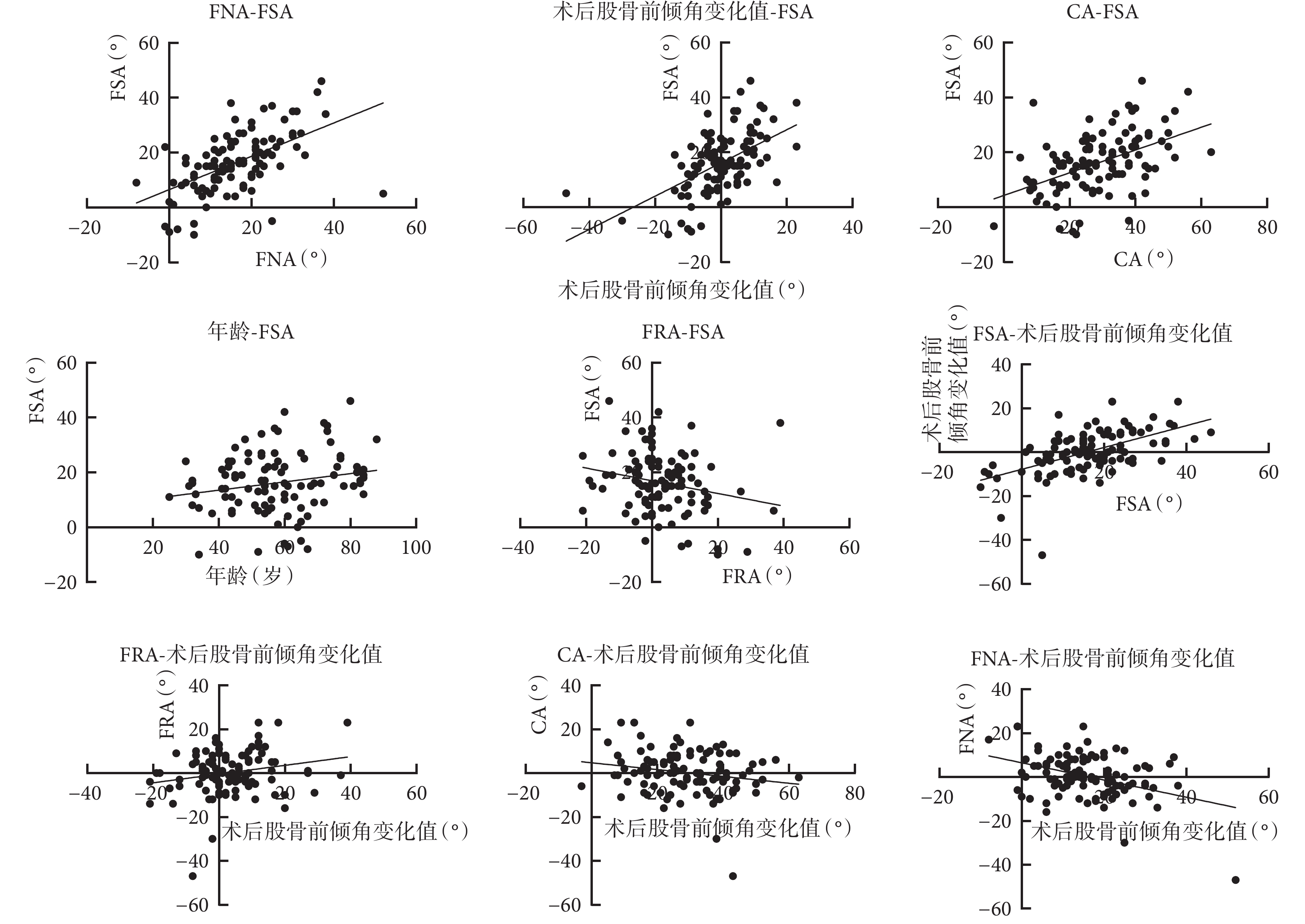

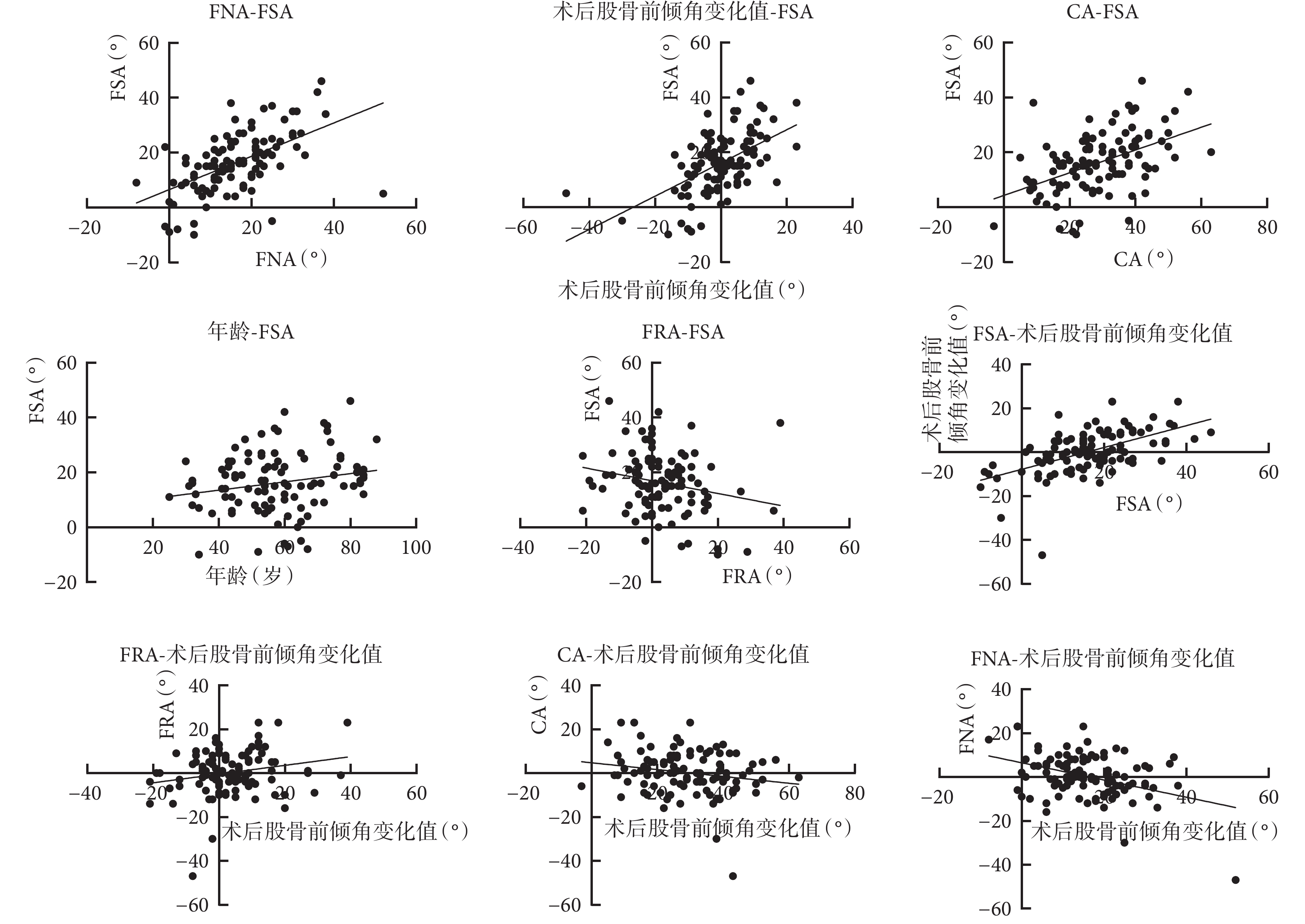

① Pearson相關分析示,術后FSA與術前FNA及CA、術后股骨前傾角變化值、年齡成正相關(P<0.05),與術前FRA成負相關(P<0.05),與其余指標無相關(P>0.05);術后股骨前傾角變化值與術前FRA及術后FSA成正相關(P<0.05),與術前FNA、CA成負相關(P<0.05),與其余指標無相關(P>0.05)。見表1及圖1。

圖1

FSA及術后股骨前傾角變化值相關單因素散點圖及擬合回歸直線

Figure1.

Single factor scatter plots and fitted regression lines related to FSA and postoperative changes in femoral anteversion angle

圖1

FSA及術后股骨前傾角變化值相關單因素散點圖及擬合回歸直線

Figure1.

Single factor scatter plots and fitted regression lines related to FSA and postoperative changes in femoral anteversion angle

② 單因素方差分析示FSA和術后股骨前傾角變化值與診斷和股骨近端髓腔解剖類型均無相關(P>0.05)。見表2。

)

Table2.

Comparison of FSA and postoperative changes in femoral anteversion angle between patients with different diagnoses and anatomical types of proximal femoral medullary cavity (

)

Table2.

Comparison of FSA and postoperative changes in femoral anteversion angle between patients with different diagnoses and anatomical types of proximal femoral medullary cavity ( )

)

③ 結合上述相關分析結果,以術后FSA作為因變量,選擇術前FNA、CA、FRA及年齡為自變量行多重線性回歸分析示,FSA與各變量均存在線性相關(F=10.998,P<0.001),最佳擬合優度模型為FSA=0.48×FNA–2.551。見表3。

3 討論

FNA也叫作解剖前傾角,為股骨頭頸軸線與股骨遠端上髁或后髁連線在軸位圖像上形成的夾角,盡管基于X線片可大致估算[18],但依據CT圖像可較為精確地測量[19]。Hayashi等[20]的一項前瞻性隊列研究表明,FSA與術前股骨頸前傾不匹配會導致股骨柄遠端與遠端皮質骨接觸,導致THA術后近端假體周圍骨密度損失,故而可能影響股骨柄與骨質接觸區域的應力分布。國內也有研究者對不同NSA和FNA的髖關節模型進行有限元分析,結果表明隨著上述指標改變,股骨和股骨柄上的最大應力值及位置也會隨之改變[21],且當股骨柄前傾放在–10° 和30° 時,股骨頭深層區域最大應力值最高[22]。由此可見,置換術中FSA需要進行精確調整以降低股骨近端骨質接觸應力,以避免術后假體周圍骨折或股骨柄下沉。

但研究認為手術前后前傾角有一定差異,且一般術后FSA略小于術前FNA[23]。而THA術中假體放置角度大多基于術中估計,而已有研究表明術中估計值并不能作為術中假體放置真實值,其比術后即時CT測量值大(2.0±4.9)°[24]。故探尋與術后股骨柄前傾相關的因素變得尤為重要,術前測量值和術中估計值都不能等同于術后股骨柄前傾程度。本研究從患者自身髖關節解剖因素入手,探究了術后FSA相關因素。

作為生物型股骨柄假體的一種,POLARSTEMTM股骨柄早期靠壓配固定,遠期則靠生物涂層固定。我們認為術中打入股骨假體過程中,因股骨髓腔橫斷面為類橢圓形,存在長軸及短軸,一般會遵循原股骨前傾程度,而本研究結果顯示與術后FSA相關度最大的是術前FNA,也符合實驗前構想。術前CA大時可能術前FNA較大,從而間接影響術后FSA。術后股骨前傾角變化值為術后FSA與術前FNA的差值,故其與術后FSA成正相關。Watanabe等[25]回顧性分析了2011年—2015年149例初次THA患者臨床資料,通過逐步回歸分析法得出結論:術后FSA與年齡成負相關。而本研究結果顯示術后FSA與年齡成正相關,可能與人種、股骨假體類型不同等因素有關,有待進一步驗證。

本研究術后FSA與術前FNA無明顯差異,再次證明股骨近端解剖結構與實際安放的FSA關系密切。股骨近端髓腔解剖結構按Noble分類法,不同類型間術后FSA無明顯差異,因此不是影響THA的相關因素,是否有其他方式的分類分型與股骨柄前傾相關需要進一步討論。股骨皮質厚度和遠端髓腔周徑是股骨假體打入深度的限制性因素,當遠端限深后,FSA能否在一定范圍內調節也是值得商榷的問題。股骨柄近端和遠端平面的股骨髓腔結構是股骨柄鎖定限深的限制性因素,同時也是限制股骨柄假體旋轉的重要因素,當然這與股骨柄假體的形態也密切相關。受限于股骨發育的原因,預測術后FSA時還需要仔細評估患者股骨近端與髓腔的解剖結構,力求術中保證假體穩定性前提下得到滿意的髖關節活動度。依據聯合前傾策略,在預測FSA同時也要兼顧髖臼側處理,當股骨柄前傾相對固定時,臼杯前傾角的術前規劃也非常重要,當臼杯與自體髖臼前傾偏差較大時,去除髖臼周圍骨質能防止股骨與髖臼的撞擊,提高髖關節活動范圍與假體使用壽命。

綜上述,術前設計手術方案時應注意患者FNA,必要時掃描髖關節周圍(雙髖關節+患側股骨)CT以詳細了解股骨近端解剖結構,為患者制定個性化手術方案。本研究也有一些局限性:① 本研究為單中心回顧性研究且病例數較少,與前瞻性隨機對照研究相比存在選擇性偏倚。② 由于目前THA大多采用非骨水泥型股骨柄,故早期壓配固定時大多遵循原有解剖結構,假體柄長軸與髓腔長軸相對應,本研究所涉及股骨近端解剖參數大多基于冠狀面X線片測量獲得,股骨矢狀面相關參數還需進一步探究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經南京大學醫學院附屬鼓樓醫院醫學倫理委員會批準(2023-105-01)

作者貢獻聲明 劉政:研究設計,病例資料收集整理和分析,文章起草和撰寫;宋凱:研究設計和文章修改;蔣青、徐志宏:手術實施,理論指導和文章修改

人工全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)是治療骨關節炎、股骨頭壞死和股骨頸骨折等髖關節病變的有效方法。改良Hardinge入路為直接外側入路的一種,作為THA常用入路之一,具有不易損傷臀上神經、顯露充分、切口小、肌肉損傷少等諸多優點[1-2] 。THA并發癥包括髖關節脫位、下肢深靜脈血栓形成、感染、骨折、股骨柄斷裂和股骨髖臼撞擊等[3-8]。其中,髖關節脫位是常見并發癥,且多為后脫位,當患者過度屈曲、內收、內旋髖關節時,脫位風險明顯增大,尤其合并髖臼和股骨假體位置安放不當時[9-10]。為此,Lewinnek等[11]在總結300例THA術后髖關節脫位患者臨床資料后,提出了一個髖臼杯放置安全范圍,即外展角(30±10)°、前傾角(15±10)°。

聯合前傾角(combined anteversion,CA)即股骨頸/股骨柄前傾角與髖臼/髖臼假體前傾角之和,是置換術后髖關節功能恢復關鍵[12-13]。Dorr等[14]研究發現髖關節后脫位患者的CA均超過50°,故認為術中將CA控制在25°~50° 可降低術后髖關節脫位發生率。也有學者提出40°~60° 為可接受CA范圍,若超出此范圍,脫位風險增加6.9倍[13]。總體來說,術中將CA控制在一定范圍有利于降低術后髖關節脫位風險,即使是在股骨前弓患者中[15]。而對于髖臼骨性解剖結構異常患者,如髖臼后傾或髖臼后壁骨性結構異常缺失,股骨柄前傾角(femoral stem anteversion,FSA)就成為THA關鍵,調整FSA可獲得較好療效[16]。故本研究選取了部分術前髖關節周圍解剖參數,分析其與術后FSA、手術前后前傾角變化的相關關系,為術前制定手術計劃提供參考,以期降低術后髖關節脫位風險。報告如下。

1 資料與方法

1.1 研究對象

納入標準:① 因先天性髖關節發育不良、股骨頭壞死、骨關節炎、類風濕性關節炎行單側或雙側THA;② 術后影像學資料完整。排除標準:① 術中發生假體周圍骨折;② 合并嚴重骨質疏松;③ 既往有髖臼骨折史。

2021年10月—2022年9月,南京大學醫學院附屬鼓樓醫院93例(103髖)患者符合選擇標準納入研究。男48例,女45例;年齡25~88歲,平均58.5歲。身體質量指數為18.00~37.84 kg/m2,平均24.92 kg/m2。診斷:股骨頭壞死51例(57髖),骨關節炎35例(39髖),先天性髖關節發育不良7例(7髖)。手術由同一高年資主任醫師完成,經改良Hardinge手術入路,采用瑞士施樂輝外科植入物股份有限公司POLARSTEMTM股骨柄。

1.2 研究方法

1.2.1 影像學測量方法

手術前后攝標準雙髖關節正位X線片、患側髖關節側位X線片,并采用64排螺旋CT機(Philips公司,荷蘭)行雙髖關節及患側股骨平掃+三維重建。CT掃描條件:患者取仰臥位,不限制下肢旋轉,掃描范圍包括雙側髂前上棘至患側股骨內、外側髁遠端平面,在此范圍內患側股骨可清晰完整顯示。

基于CT圖像測量以下指標:術前指標包括股骨頸前傾角(femoral neck anteversion,FNA)、股骨旋轉角(femoral rotation angle,FRA)、髖臼前傾角(acetabular anteversion,AA),并計算CA(術前FNA與AA之和);術后指標為FSA,并計算術后股骨前傾角變化值,即術后FSA與術前FNA差值。

基于術前X線片測量以下指標:股骨皮質厚度指數(cortical thickness index,CTI);股骨髓腔開口指數(canal flare index,CFI),并根據Noble分類法[17]對股骨近端髓腔解剖形狀分型,CFI>4.7為香檳杯型、3.0~4.7為正常型、<3.0為煙囪型;股骨頸干角(neck-shaft angle,NSA);偏心距(femoral offset,FO)。

1.2.2 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料采用Kolmogorov-Smirnov檢驗行正態性檢驗,均近似符合正態分布,以均數±標準差表示,組內手術前后比較采用配對t檢驗。術后FSA、術后股骨前傾角變化值分別與患者診斷、股骨近端髓腔解剖類型相關關系采用單因素方差分析,與性別相關關系采用Point-biserial相關分析,與年齡以及術前FNA、FRA、AA、CA、NSA、FO、CTI、CFI相關關系采用Pearson相關分析。同時以術后FSA作為因變量,納入與其可能存在相關關系的自變量進行多重線性回歸分析。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 影像學測量結果

基于CT圖像測量示,術前FNA(15.96±10.01)°、FRA(3.36±10.87)°、AA(12.94±8.83)°、CA(28.9±12.6)°,術后FSA(16.18±11.01)°,術后股骨前傾角變化值(0.22±9.98)°。

基于術前X線片測量示,CTI 0.586±0.081;CFI 4.135±1.125,其中股骨近端髓腔為香檳杯型23髖、正常型68髖、煙囪型12髖;NSA(132.87±7.83)°;FO(40.53±10.11)mm。

2.2 相關分析

本組患者術前FNA與術后FSA比較,差異無統計學意義(t=?0.227,P=0.821)。

① Pearson相關分析示,術后FSA與術前FNA及CA、術后股骨前傾角變化值、年齡成正相關(P<0.05),與術前FRA成負相關(P<0.05),與其余指標無相關(P>0.05);術后股骨前傾角變化值與術前FRA及術后FSA成正相關(P<0.05),與術前FNA、CA成負相關(P<0.05),與其余指標無相關(P>0.05)。見表1及圖1。

圖1

FSA及術后股骨前傾角變化值相關單因素散點圖及擬合回歸直線

Figure1.

Single factor scatter plots and fitted regression lines related to FSA and postoperative changes in femoral anteversion angle

圖1

FSA及術后股骨前傾角變化值相關單因素散點圖及擬合回歸直線

Figure1.

Single factor scatter plots and fitted regression lines related to FSA and postoperative changes in femoral anteversion angle

② 單因素方差分析示FSA和術后股骨前傾角變化值與診斷和股骨近端髓腔解剖類型均無相關(P>0.05)。見表2。

)

Table2.

Comparison of FSA and postoperative changes in femoral anteversion angle between patients with different diagnoses and anatomical types of proximal femoral medullary cavity (

)

Table2.

Comparison of FSA and postoperative changes in femoral anteversion angle between patients with different diagnoses and anatomical types of proximal femoral medullary cavity ( )

)

③ 結合上述相關分析結果,以術后FSA作為因變量,選擇術前FNA、CA、FRA及年齡為自變量行多重線性回歸分析示,FSA與各變量均存在線性相關(F=10.998,P<0.001),最佳擬合優度模型為FSA=0.48×FNA–2.551。見表3。

3 討論

FNA也叫作解剖前傾角,為股骨頭頸軸線與股骨遠端上髁或后髁連線在軸位圖像上形成的夾角,盡管基于X線片可大致估算[18],但依據CT圖像可較為精確地測量[19]。Hayashi等[20]的一項前瞻性隊列研究表明,FSA與術前股骨頸前傾不匹配會導致股骨柄遠端與遠端皮質骨接觸,導致THA術后近端假體周圍骨密度損失,故而可能影響股骨柄與骨質接觸區域的應力分布。國內也有研究者對不同NSA和FNA的髖關節模型進行有限元分析,結果表明隨著上述指標改變,股骨和股骨柄上的最大應力值及位置也會隨之改變[21],且當股骨柄前傾放在–10° 和30° 時,股骨頭深層區域最大應力值最高[22]。由此可見,置換術中FSA需要進行精確調整以降低股骨近端骨質接觸應力,以避免術后假體周圍骨折或股骨柄下沉。

但研究認為手術前后前傾角有一定差異,且一般術后FSA略小于術前FNA[23]。而THA術中假體放置角度大多基于術中估計,而已有研究表明術中估計值并不能作為術中假體放置真實值,其比術后即時CT測量值大(2.0±4.9)°[24]。故探尋與術后股骨柄前傾相關的因素變得尤為重要,術前測量值和術中估計值都不能等同于術后股骨柄前傾程度。本研究從患者自身髖關節解剖因素入手,探究了術后FSA相關因素。

作為生物型股骨柄假體的一種,POLARSTEMTM股骨柄早期靠壓配固定,遠期則靠生物涂層固定。我們認為術中打入股骨假體過程中,因股骨髓腔橫斷面為類橢圓形,存在長軸及短軸,一般會遵循原股骨前傾程度,而本研究結果顯示與術后FSA相關度最大的是術前FNA,也符合實驗前構想。術前CA大時可能術前FNA較大,從而間接影響術后FSA。術后股骨前傾角變化值為術后FSA與術前FNA的差值,故其與術后FSA成正相關。Watanabe等[25]回顧性分析了2011年—2015年149例初次THA患者臨床資料,通過逐步回歸分析法得出結論:術后FSA與年齡成負相關。而本研究結果顯示術后FSA與年齡成正相關,可能與人種、股骨假體類型不同等因素有關,有待進一步驗證。

本研究術后FSA與術前FNA無明顯差異,再次證明股骨近端解剖結構與實際安放的FSA關系密切。股骨近端髓腔解剖結構按Noble分類法,不同類型間術后FSA無明顯差異,因此不是影響THA的相關因素,是否有其他方式的分類分型與股骨柄前傾相關需要進一步討論。股骨皮質厚度和遠端髓腔周徑是股骨假體打入深度的限制性因素,當遠端限深后,FSA能否在一定范圍內調節也是值得商榷的問題。股骨柄近端和遠端平面的股骨髓腔結構是股骨柄鎖定限深的限制性因素,同時也是限制股骨柄假體旋轉的重要因素,當然這與股骨柄假體的形態也密切相關。受限于股骨發育的原因,預測術后FSA時還需要仔細評估患者股骨近端與髓腔的解剖結構,力求術中保證假體穩定性前提下得到滿意的髖關節活動度。依據聯合前傾策略,在預測FSA同時也要兼顧髖臼側處理,當股骨柄前傾相對固定時,臼杯前傾角的術前規劃也非常重要,當臼杯與自體髖臼前傾偏差較大時,去除髖臼周圍骨質能防止股骨與髖臼的撞擊,提高髖關節活動范圍與假體使用壽命。

綜上述,術前設計手術方案時應注意患者FNA,必要時掃描髖關節周圍(雙髖關節+患側股骨)CT以詳細了解股骨近端解剖結構,為患者制定個性化手術方案。本研究也有一些局限性:① 本研究為單中心回顧性研究且病例數較少,與前瞻性隨機對照研究相比存在選擇性偏倚。② 由于目前THA大多采用非骨水泥型股骨柄,故早期壓配固定時大多遵循原有解剖結構,假體柄長軸與髓腔長軸相對應,本研究所涉及股骨近端解剖參數大多基于冠狀面X線片測量獲得,股骨矢狀面相關參數還需進一步探究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經南京大學醫學院附屬鼓樓醫院醫學倫理委員會批準(2023-105-01)

作者貢獻聲明 劉政:研究設計,病例資料收集整理和分析,文章起草和撰寫;宋凱:研究設計和文章修改;蔣青、徐志宏:手術實施,理論指導和文章修改