引用本文: 裴璇, 黃進成, 錢勝龍, 周唯, 柯烯, 汪國棟, 雷建銀, 劉曦明. 五種內固定方式治療Day Ⅱ型骨盆新月形骨折脫位的有限元分析. 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(10): 1205-1213. doi: 10.7507/1002-1892.202306043 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

骨盆新月形骨折脫位(crescent fracture dislocation of pelvis,CFDP)通常由交通傷、高處墜落傷及擠壓傷等高能量損傷導致,暴力致骶髂關節處發生髂骨骨折后,骨折線向外上方延伸至髂骨翼形成新月形骨折塊,同時伴有骶髂關節后脫位[1]。根據Day分型標準,CFDP分為Ⅰ~Ⅲ型,其中Ⅱ型為中等大小新月形骨折塊,同時骶髂關節脫位達骶髂關節1/3~2/3[1-2]。該型CFDP治療以手術為主,通過同時固定骶髂關節脫位及新月形骨折塊來重建骨盆環穩定性,使患者在術后早期即可開始功能鍛煉[1, 3-7]。傳統切開復位內固定術存在軟組織剝離范圍廣、出血及并發癥多等缺點[1, 3-4],因此目前臨床更多選擇經皮內固定治療,具有創傷小、手術時間短、出血少及固定牢靠等優點[6-9],其中骶髂螺釘聯合LC-Ⅱ螺釘是最常用內固定方式,但其組合方式較多,最佳組合方式尚未明確且缺乏生物力學研究[6-10]。

經第2骶椎髂骨翼(S2-alar-iliac,S2AI)螺釘是一種新的骶髂關節脫位內固定方式[11]。該螺釘穿過3~4層骨皮質,可獲得可靠生物力學穩定性,同時避開了骶骨前方重要神經血管,植入技術相比傳統骶髂螺釘更安全、簡單且有效,目前已用于治療骨盆后環損傷[12]。鑒于S2骶髂螺釘可用于固定骶髂關節脫位,我們提出S2AI螺釘聯合1枚LC-Ⅱ螺釘治療DayⅡ型CFDP。本研究采用有限元分析方法,比較S1骶髂螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘、S1骶髂螺釘+2枚LC-Ⅱ螺釘、S1骶髂螺釘+2枚髂骨后螺釘(posterior iliac screw,PIS;呈“八”字形)、S1骶髂螺釘+S2骶髂螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘以及S2AI螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘治療Day Ⅱ型CFDP的生物力學穩定性,探討5種內固定方式 生物力學差異,以期為臨床選擇恰當內固定方式提供參考。報告如下。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以1名健康成年男性志愿者作為研究對象,年齡55歲,身高175 cm,體質量76 kg。既往無骨盆髖臼損傷史,排除骨盆畸形及骨質破壞。采用64排螺旋CT(Siemens公司,德國)對骨盆進行掃描,掃描范圍包括腰椎、骨盆及股骨近端(包括股骨頭),掃描參數:120 kV、350 mA、層厚0.5 mm。

1.2 DayⅡ型CFDP三維有限元模型建立

將志愿者骨盆CT數據導入Mimics17.0軟件(Materialise公司,比利時),在閾值設定中選擇CT骨密度建立涂層,將骨骼與軟組織分開,通過區域增長功能及Calculate 3D 工具建立三維重建模型。將骨盆三維重建模型首先導入ANSYS 12.0-ICEM軟件(ANSYS 公司,美國),通過六面體單元網格劃分雙側髂骨、骶骨、恥骨聯合和雙側骶髂關節。然后導入Abaqus 2020軟件(SIMULIA 公司,法國),生成骨盆三維有限元模型的實體網格模型;具體步驟:設置骨骼接觸面,賦予相應材料屬性(表1),定義皮質骨厚度為1.5 mm[13-15];按照骨盆內關鍵韌帶解剖學位置,在模型表面相應節點畫出韌帶,主要包括骶結節韌帶、骶棘韌帶、骶髂韌帶、腹股溝韌帶、恥骨上韌帶、恥骨弓狀韌帶,韌帶相關參數設置參照文獻[16],見表2。

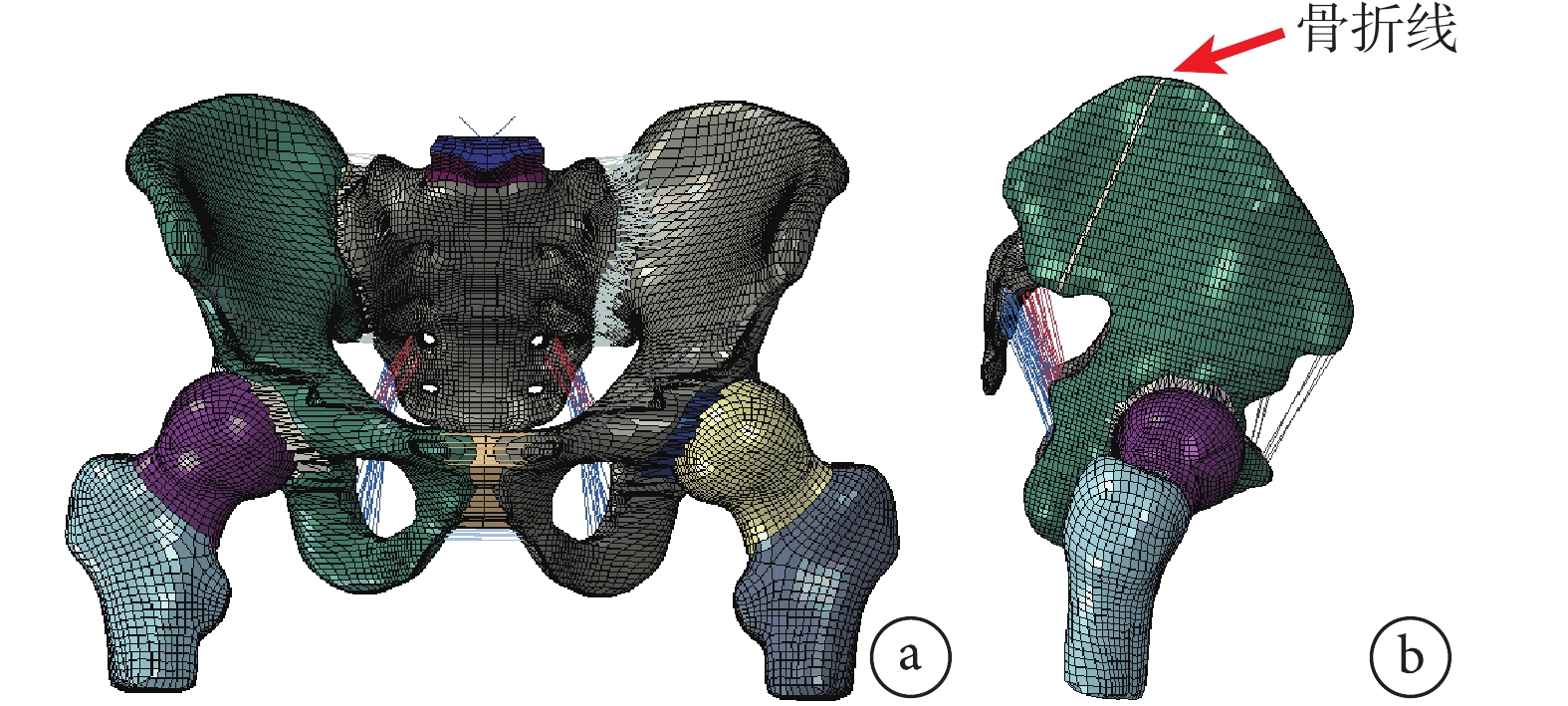

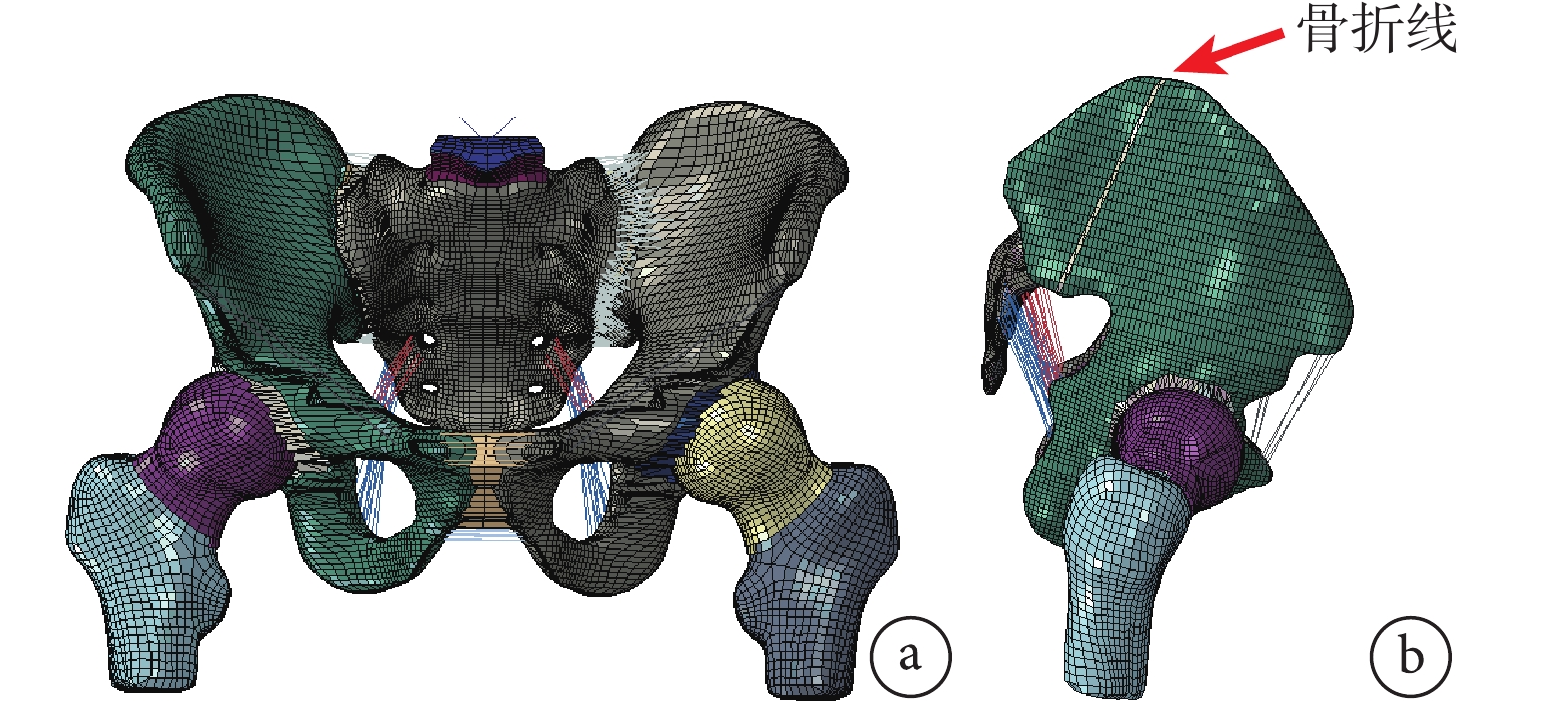

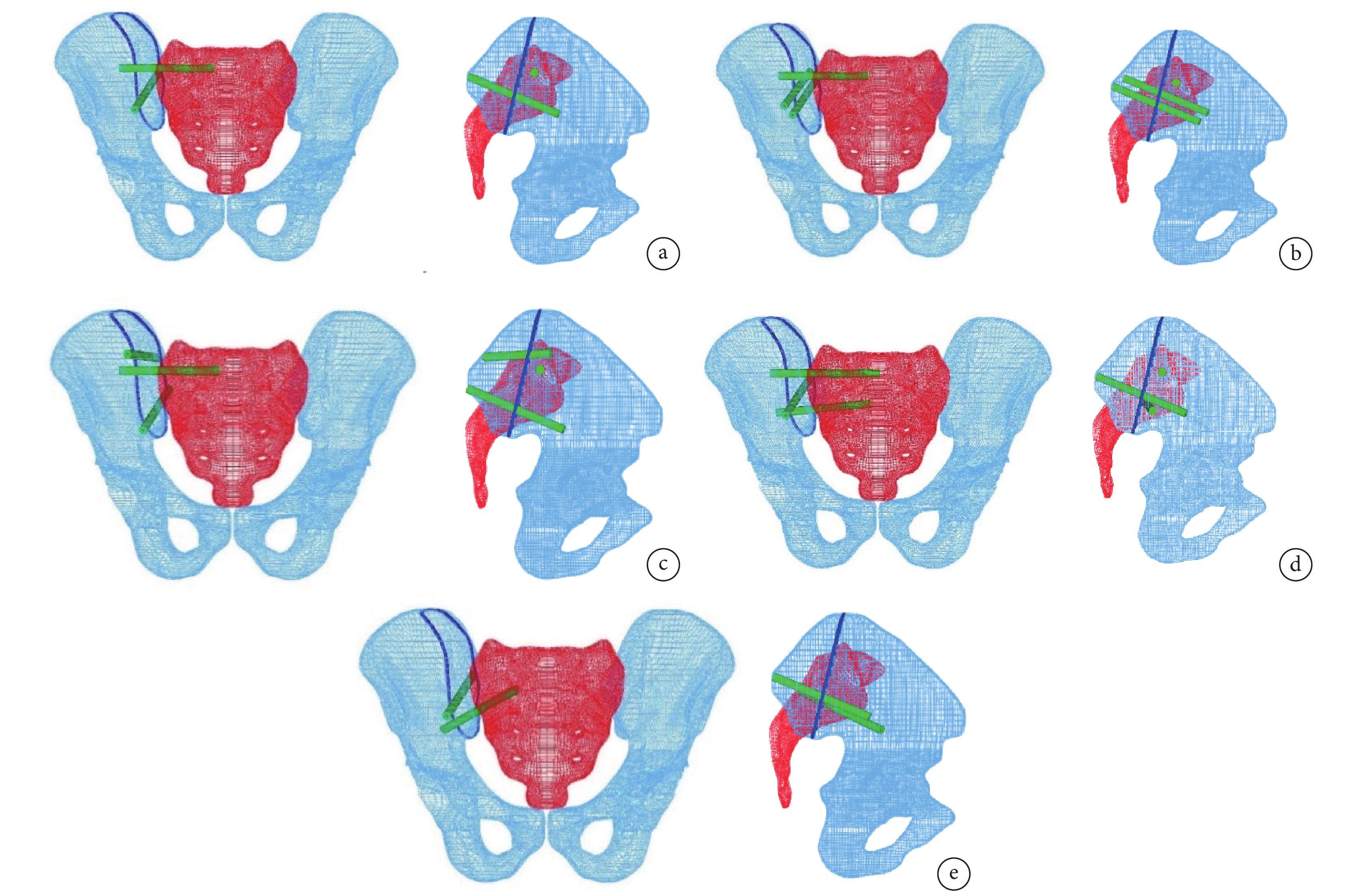

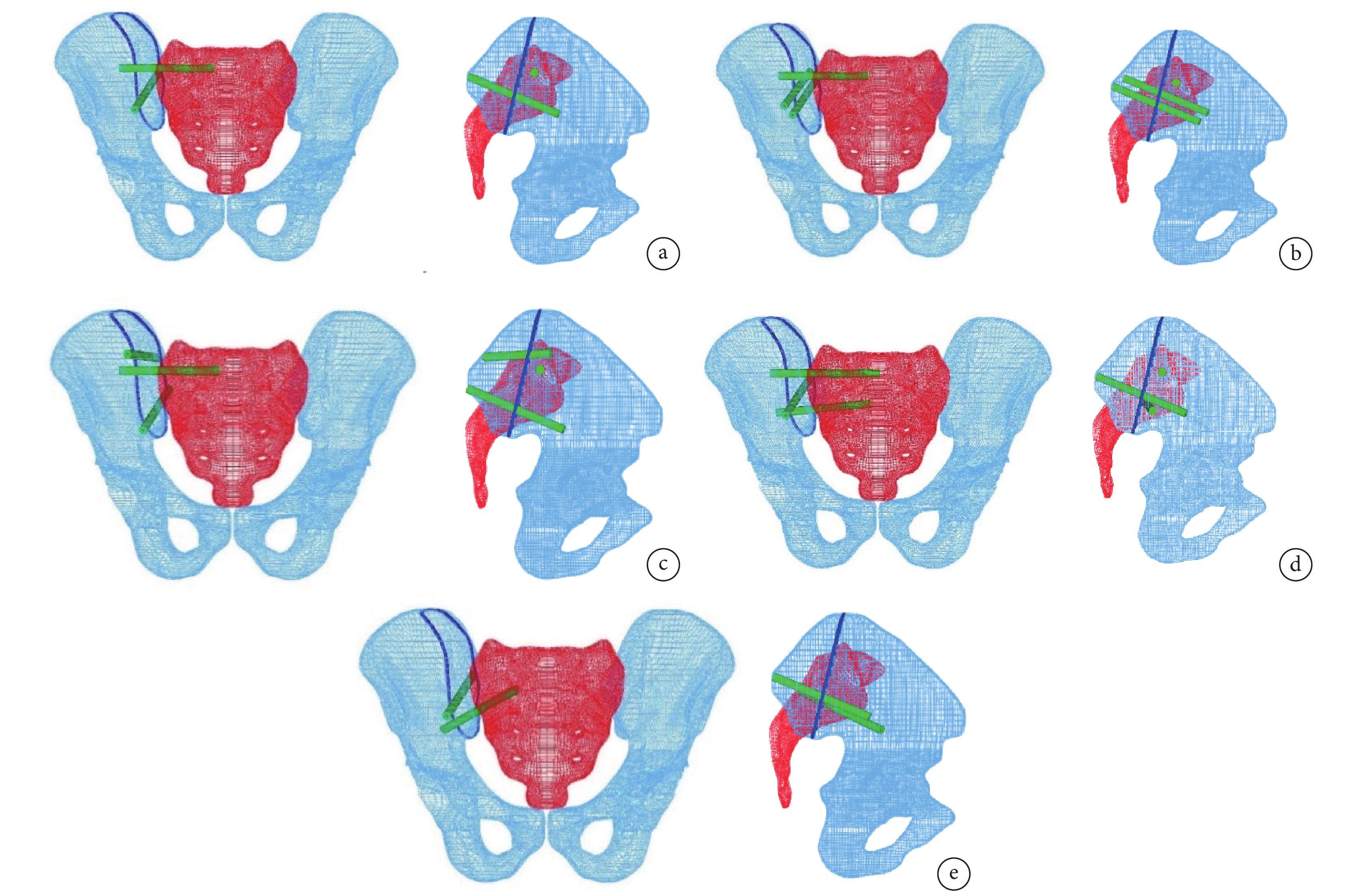

利用SolidWorks 2012(Dassault System公司,美國)軟件,通過設立平行于骶髂關節投影面的基準面、在設立的基準面上標志骨折線、按骨折線切割骨折模型等步驟生成Day Ⅱ型CFDP模型。DayⅡ型CFDP三維有限元模型骨折線起于S2骶孔前緣,向后上方延伸止于髂骨翼,同時去掉髂骨骨折線前方骶髂關節韌帶來模擬骶髂關節脫位。見圖1。

圖1

DayⅡ型CFDP三維有限元模型

圖1

DayⅡ型CFDP三維有限元模型

a. 正位;b. 側位

Figure1. The three-dimensional finite element model of Day typeⅡ CFDPa. Anteroposterior view; b. Lateral view

1.3 骨盆內固定模型建立

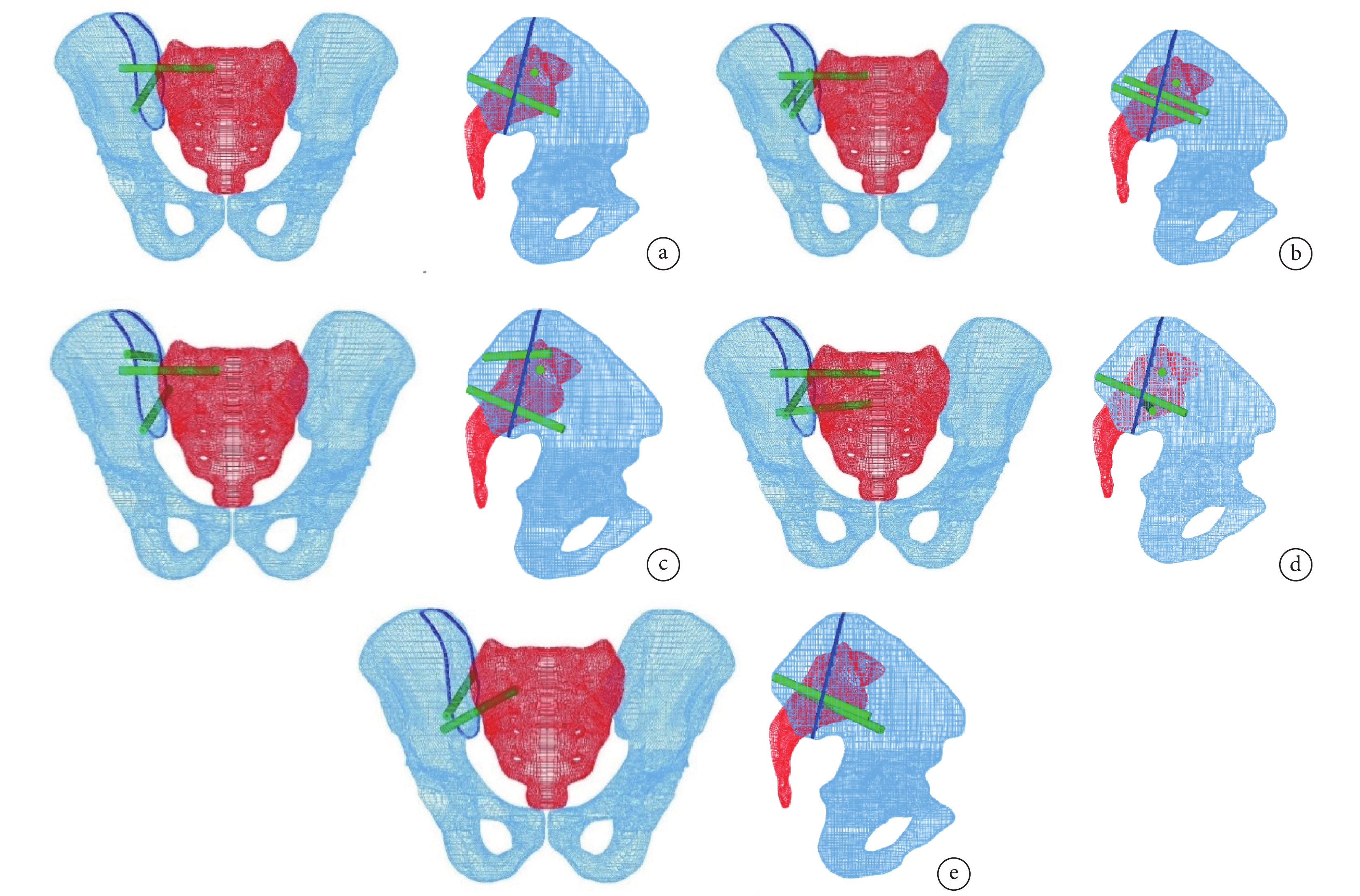

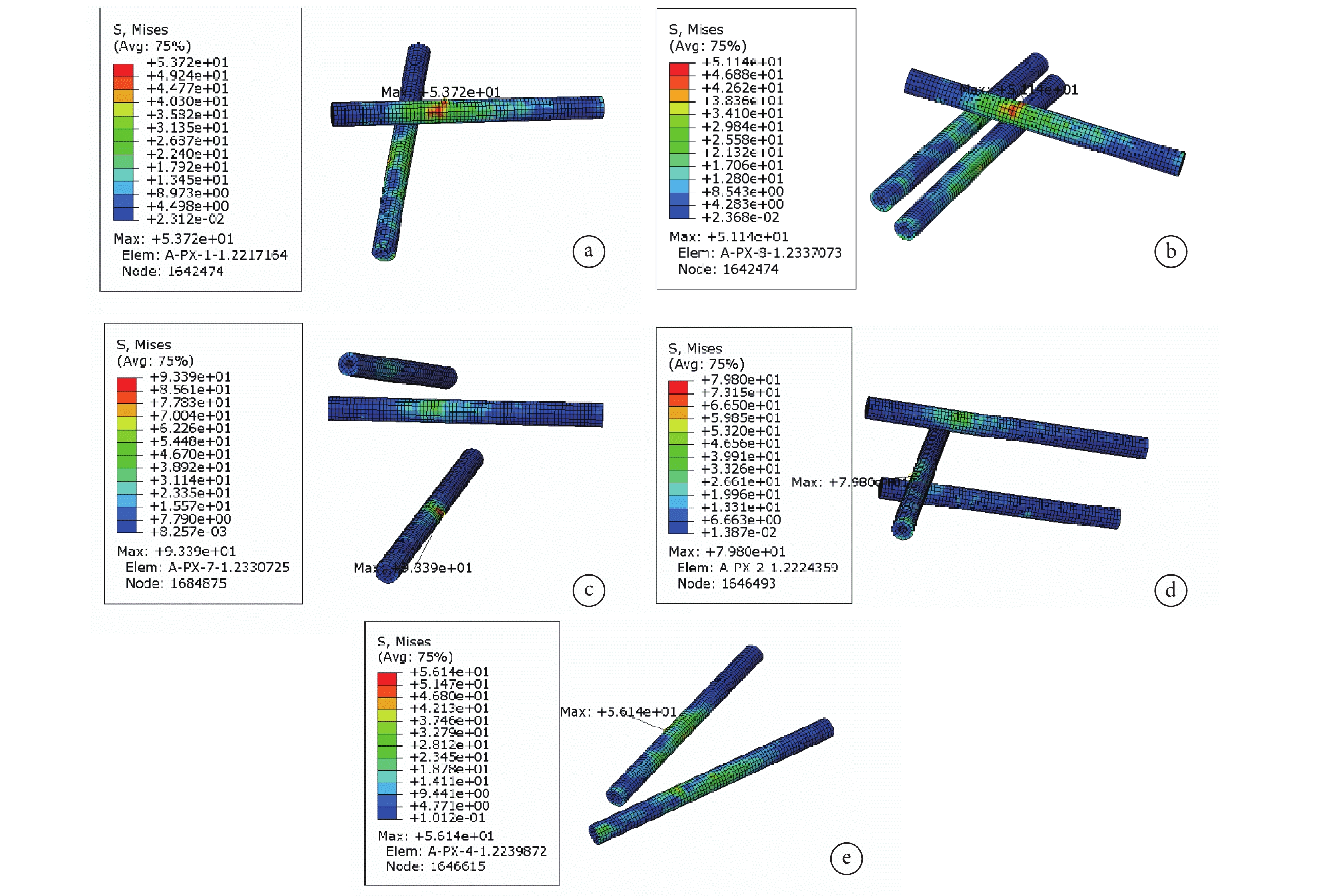

參考常州華森有限公司設計的空心螺釘,采用Hypermesh14.0軟件(Altair公司,美國)制作S1骶髂螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘(S1+LC-Ⅱ組)、S1骶髂螺釘+2枚LC-Ⅱ螺釘(S1+2LC-Ⅱ組)、S1骶髂螺釘+2枚PIS(呈“八”字形)(S1+2PIS組)、S1骶髂螺釘+S2骶髂螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘(S1+S2+LC-Ⅱ組)、S2AI螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘(S2AI+LC-Ⅱ組)模型。骶髂螺釘直徑均為6.5 mm;螺釘長度分別為S1及S2骶髂螺釘75 mm、LC-Ⅱ螺釘80 mm、S2AI螺釘85 mm。將上述螺釘數據導入Abaqus 2020軟件,建立相應的骨折內固定模型(圖2)。其中,S2AI螺釘根據參考文獻 [17] 報道確定其最佳進釘點為S1骶孔外側緣1 mm垂直線和下緣1 mm水平線交點,進釘角度為與矢狀面尾端成30° 角、水平面外展36°;骶髂螺釘垂直于骶髂關節呈中心性固定。內固定模型材料均為鈦合金,彈性模量為110 GPa,泊松比為0.3[18]。

圖2

骨盆內固定模型

圖2

骨盆內固定模型

a. S1+LC-Ⅱ組;b. S1+2LC-Ⅱ組;c. S1+2PIS組;d. S1+S2+LC-Ⅱ組;e. S2AI+LC-Ⅱ組

Figure2. Pelvic internal fixation modelsa. S1+LC-Ⅱgroup; b. S1+2LC-Ⅱ group; c. S1+2PIS group; d. S1+S2+LC-Ⅱ group; e. S2AI+LC-Ⅱ group

1.4 有限元模型有效性驗證

1.4.1 有限元模型與三維重建模型解剖參數比較

根據郭東鴻等[19]驗證骨盆模型有效性方法,在骨盆有限元模型與三維重建模型上選取9個標志性節點,測量節點間距離,分別為同側髂前上棘至髂后上棘距離、髂前上棘至坐骨大切跡最高點距離、髂嵴最高點至坐骨結節距離、坐骨結節至同側恥骨結節距離、髖臼窩的最大縱軸距離、髖白窩的最大橫軸距離、骶骨岬至髂前下棘距離、雙側骶髂關節上緣距離、S1終板面前后距離(記為1~9),并進行比較。

1.4.2 有限元模型力學有效性驗證

于骨盆有限元模型S1上終板中心垂直向下施加600 N應力,固定雙側股骨遠端,將6個方向自由度進行限制,模擬站立位。加載應力后得到骨盆有限元模型的位移和應力分布云圖,與相關文獻 [10,20] 報道結果進行對比。

1.5 載荷加載及不同內固定方式穩定性比較

將正常骨盆、骨盆骨折以及各內固定組有限元模型導入Abaqus 2020軟件中,以CT橫斷面(水平面)為平面建立坐標軸,x、y軸與水平面平行,z軸與其垂直。將S1椎體上終板正中央設置剛性平面,垂直該平面加載600 N應力,并且對雙側股骨遠端截面進行約束固定,同時分別對左右髂骨、坐骨結節面和髖臼處節點的6個方向自由度進行約束,模擬站立位狀態下的約束邊界。通過Abaqus 2020 軟件將軟骨與軟骨之間設置為面-面接觸、骨折面之間采用點-面接觸、螺釘與骨面之間采用綁定約束。

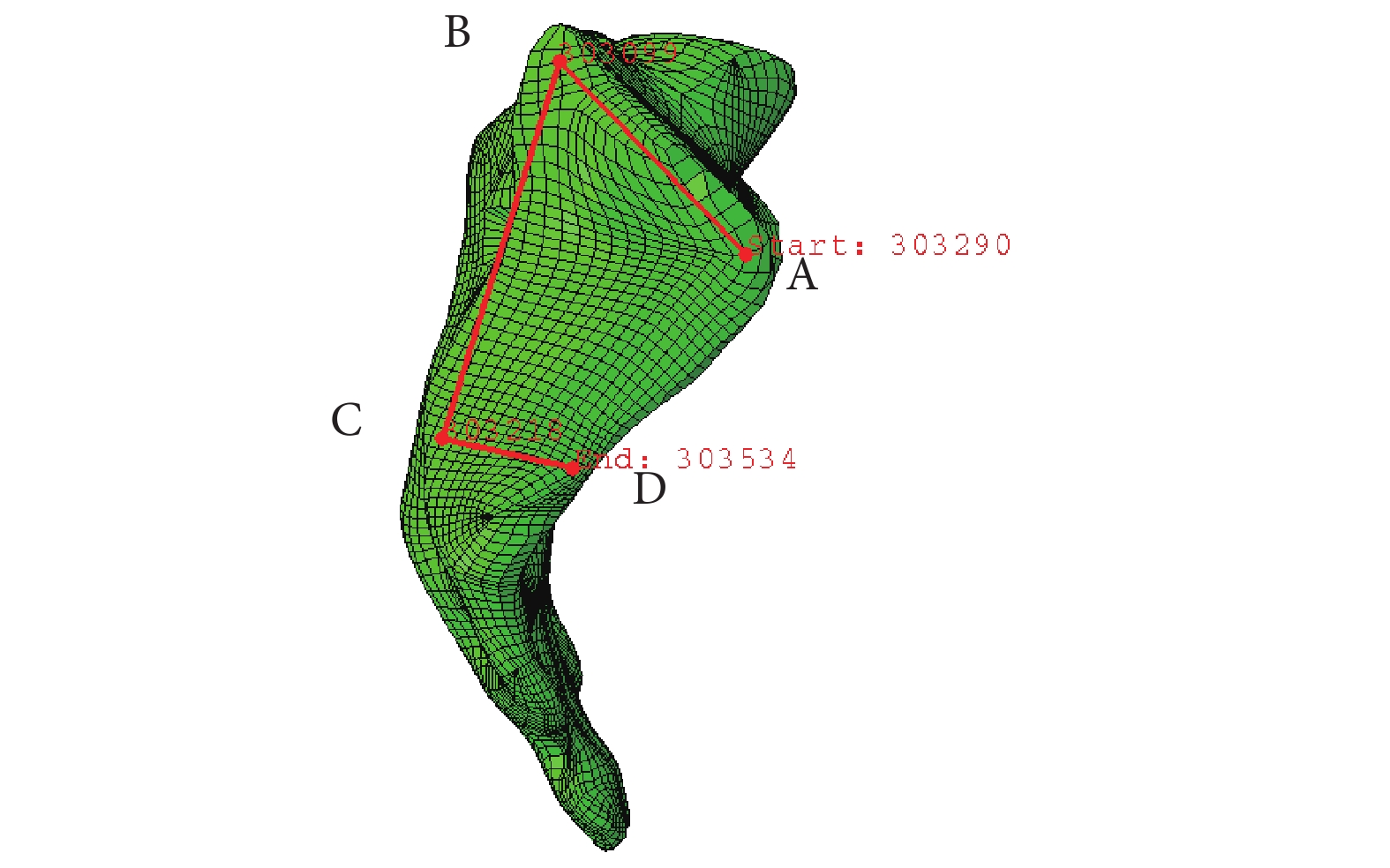

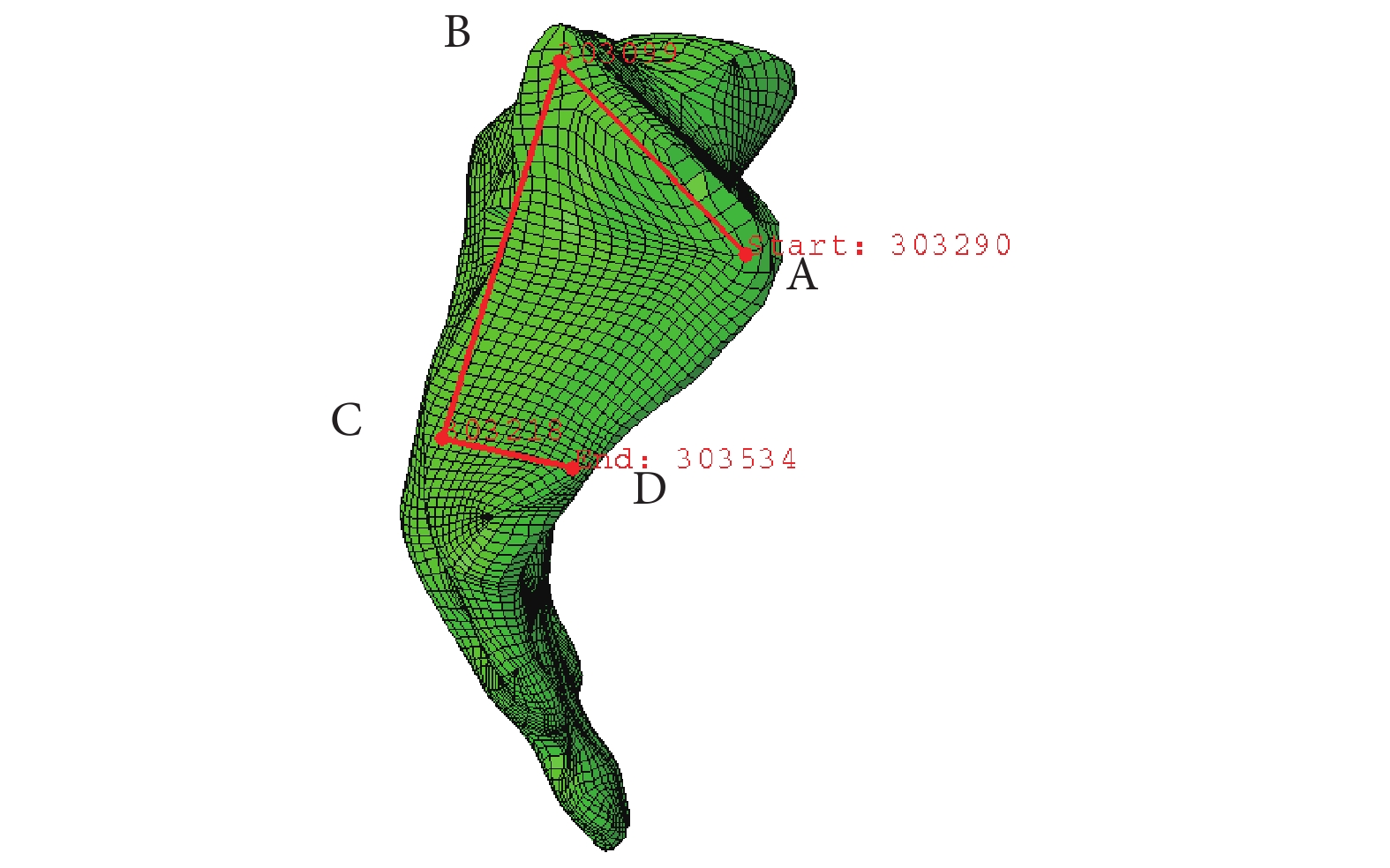

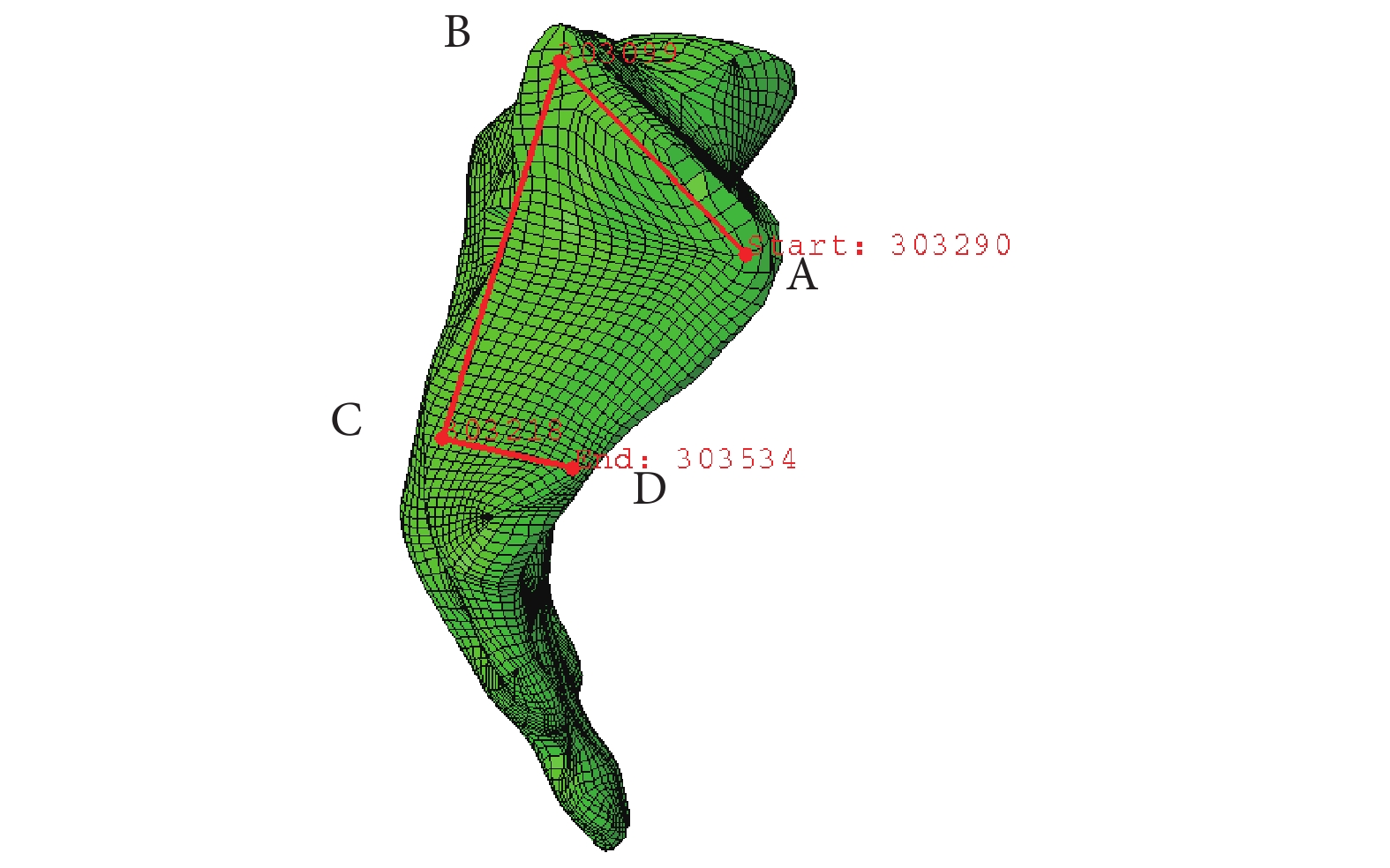

對各模型進行約束及加載后,分別對其進行力學穩定性計算及分析。觀測指標:① 新月形骨折塊最大位移。② 內固定最大應力,包括髂骨骨折處螺釘及骶髂關節處螺釘最大應力,預測內固定失敗可能性及其部位。③ 骶髂關節位移:選取骶骨關節面前、后緣最高點(A、B點)及最低點(D、C點)為骶髂關節參考點(圖3),測量4個位點位移值,取均值作為模型骶髂關節位移進行組間比并較,位移越大在一定程度上說明內固定越不穩定。④ 觀測內固定周圍骨(骶髂關節處螺釘以及髂骨處螺釘周圍骨)應力分布,并制作應力云圖,判斷內固定是否存在松動或失效可能。

圖3

骶髂關節參考點

Figure3.

Sacroiliac joint reference points

圖3

骶髂關節參考點

Figure3.

Sacroiliac joint reference points

2 結果

2.1 有限元模型有效性驗證

2.1.1 解剖參數比較

三維重建模型與有限元模型各節點間距離差值介于?0.25~1.13 mm,提示本研究構建的有限元模型幾何參數沒有失真。見表3。

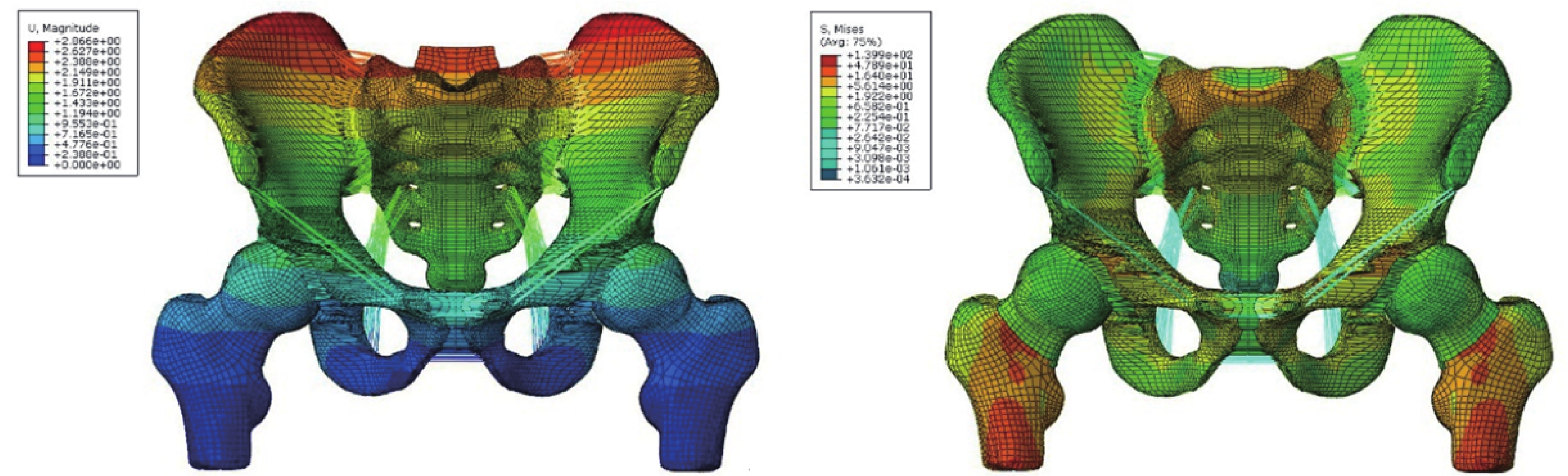

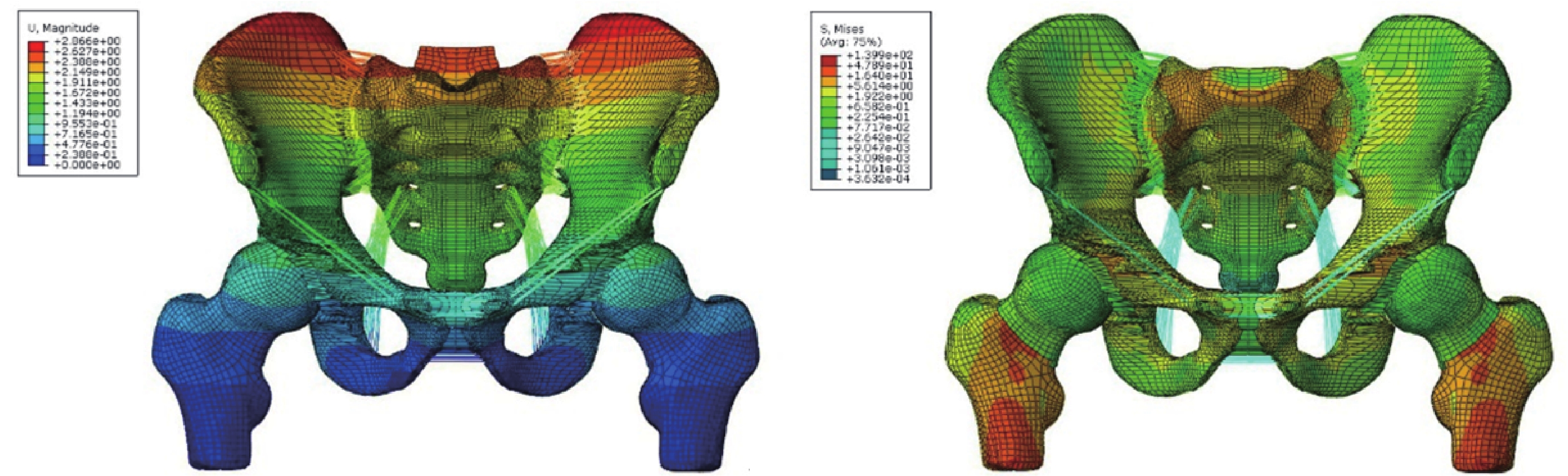

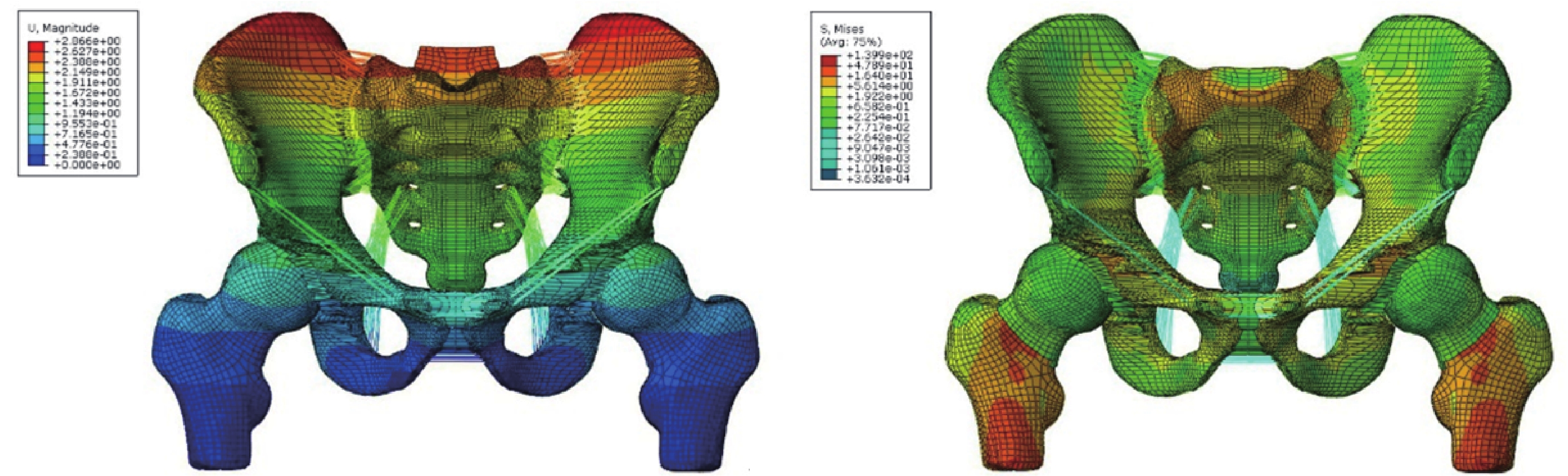

2.1.2 力學有效性驗證

站立位下骨盆應力分布、位移云圖見圖4,顯示骨盆整體形變以骶骨為中心,向兩側呈波浪式減弱,雙側基本對稱。應力云圖符合正常生理應力,位移云圖與文獻報道的尸體骨生物力學模型位移基本相符[10, 20],提示本研究構建的有限元模型有效。

圖4

正常骨盆站立位下位移云圖(左)和應力云圖(右)

Figure4.

Displacement nephogram (left) and stress nephogram (right) in normal pelvis under standing position

圖4

正常骨盆站立位下位移云圖(左)和應力云圖(右)

Figure4.

Displacement nephogram (left) and stress nephogram (right) in normal pelvis under standing position

2.2 不同內固定方式穩定性比較

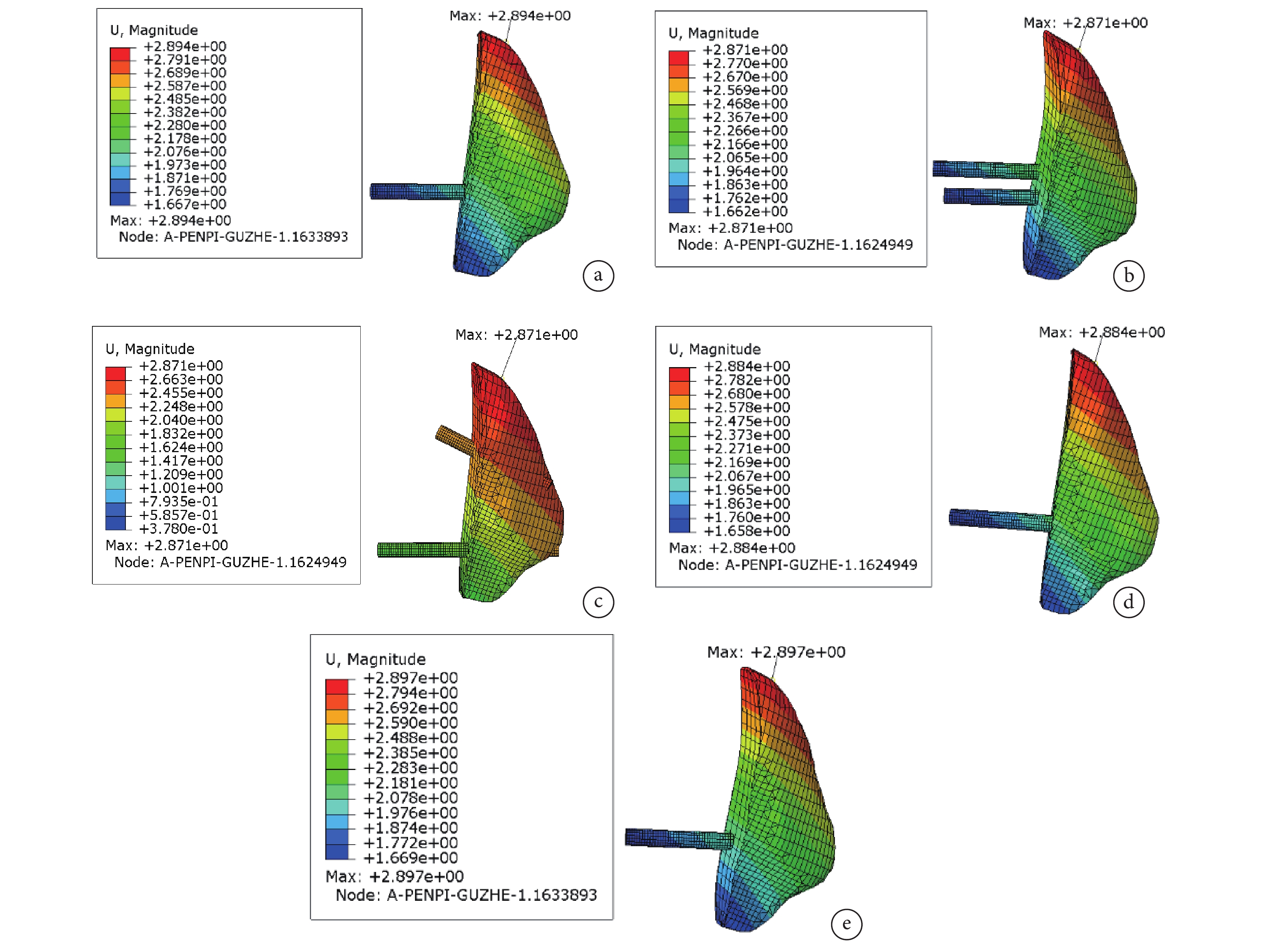

2.2.1 新月形骨折塊最大位移

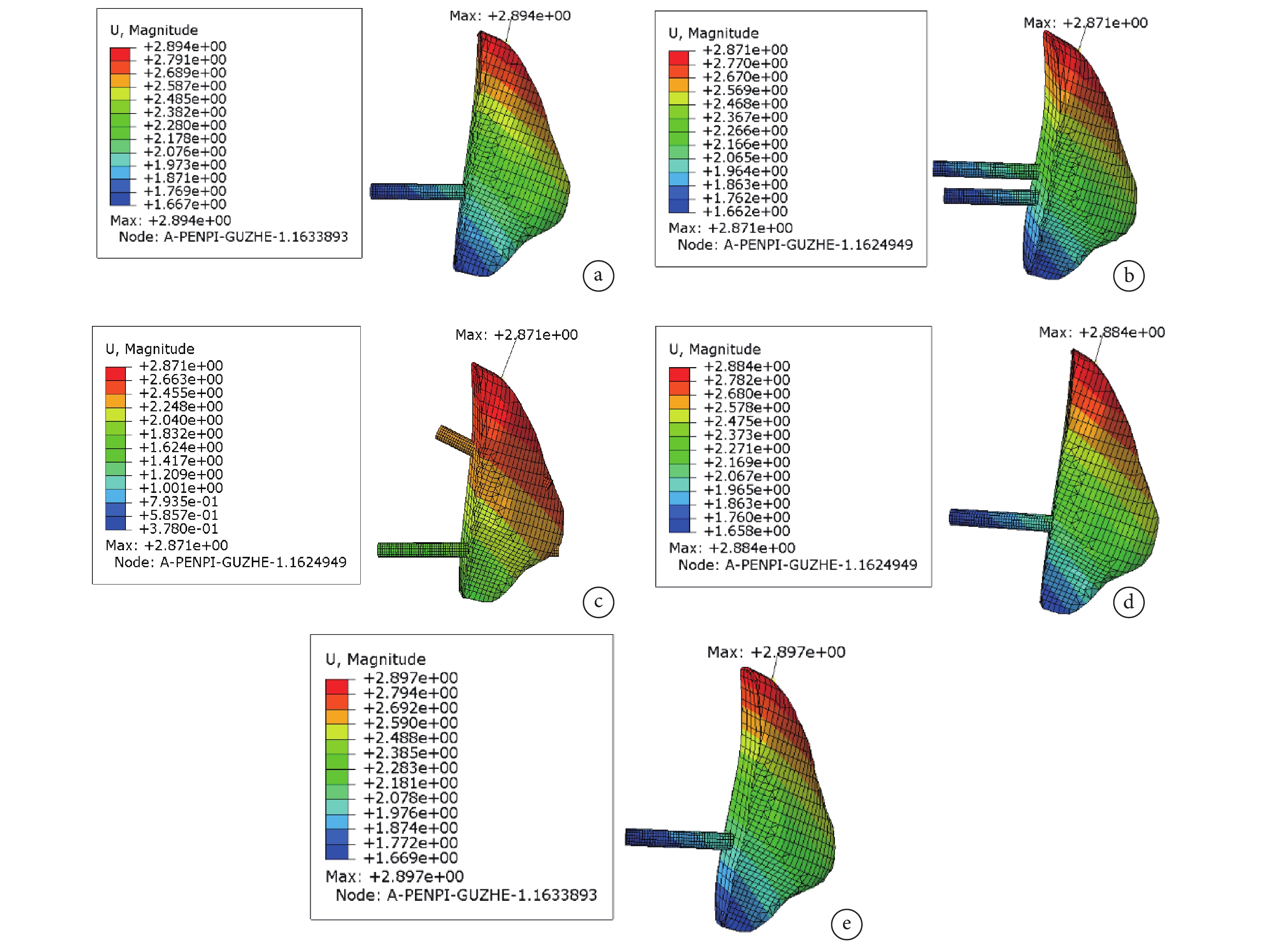

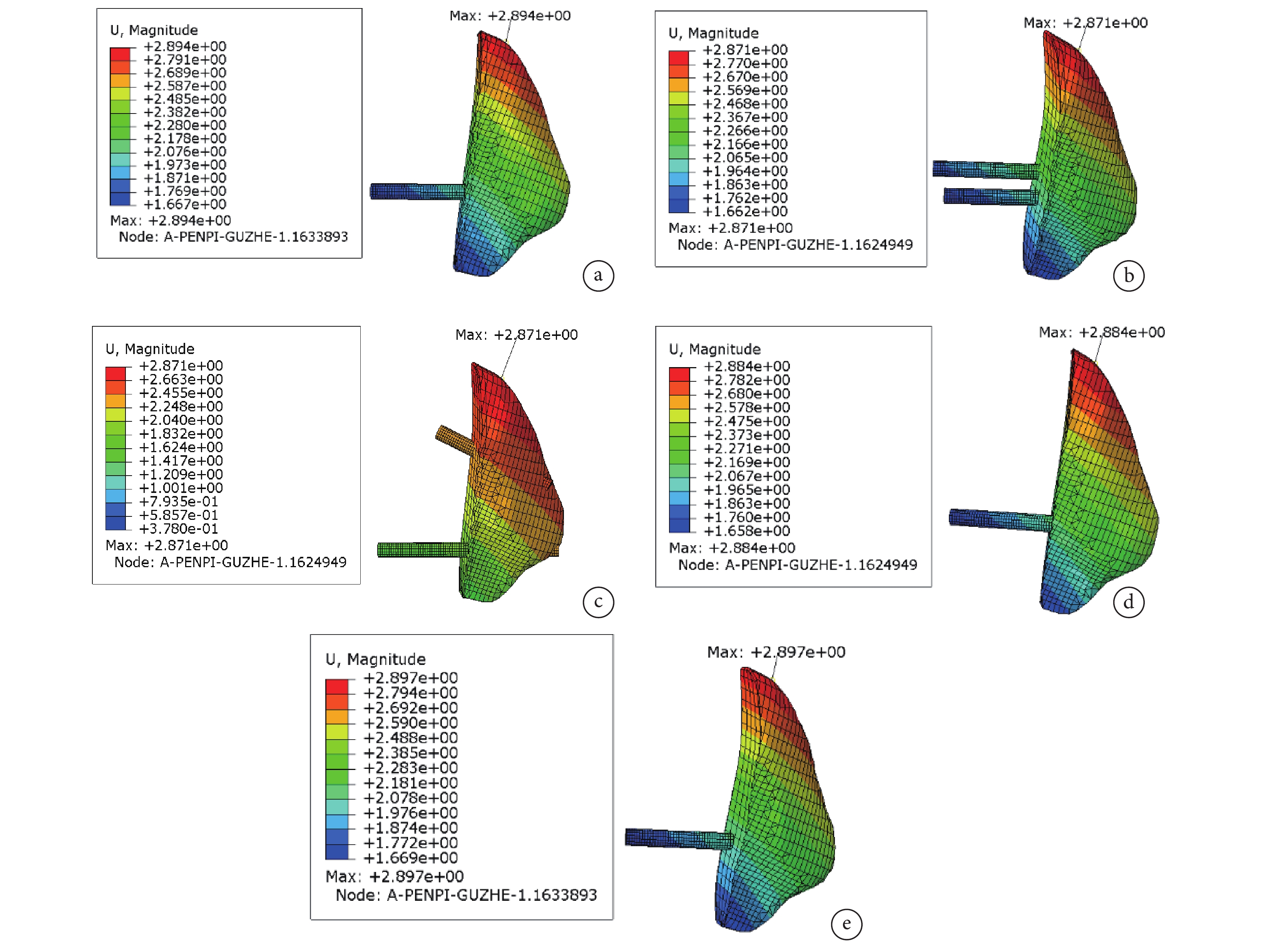

各內固定模型新月形骨折塊均存在一定位移,其中S1+LC-Ⅱ組最大,S1+2LC-Ⅱ組及S1+2PIS組最小。見表4及圖5。

圖5

不同內固定模型中新月形骨折塊最大位移分布圖

圖5

不同內固定模型中新月形骨折塊最大位移分布圖

a. S1+LC-Ⅱ組;b. S1+2LC-Ⅱ組;c. S1+2PIS組;d. S1+S2+LC-Ⅱ組;e. S2AI+LC-Ⅱ組

Figure5. Maximum displacement nephogram of crescent fracture fragments in different internal fixation modelsa. S1+LC-Ⅱgroup; b. S1+2LC-Ⅱ group; c. S1+2PIS group; d. S1+S2+LC-Ⅱ group; e. S2AI+LC-Ⅱ group

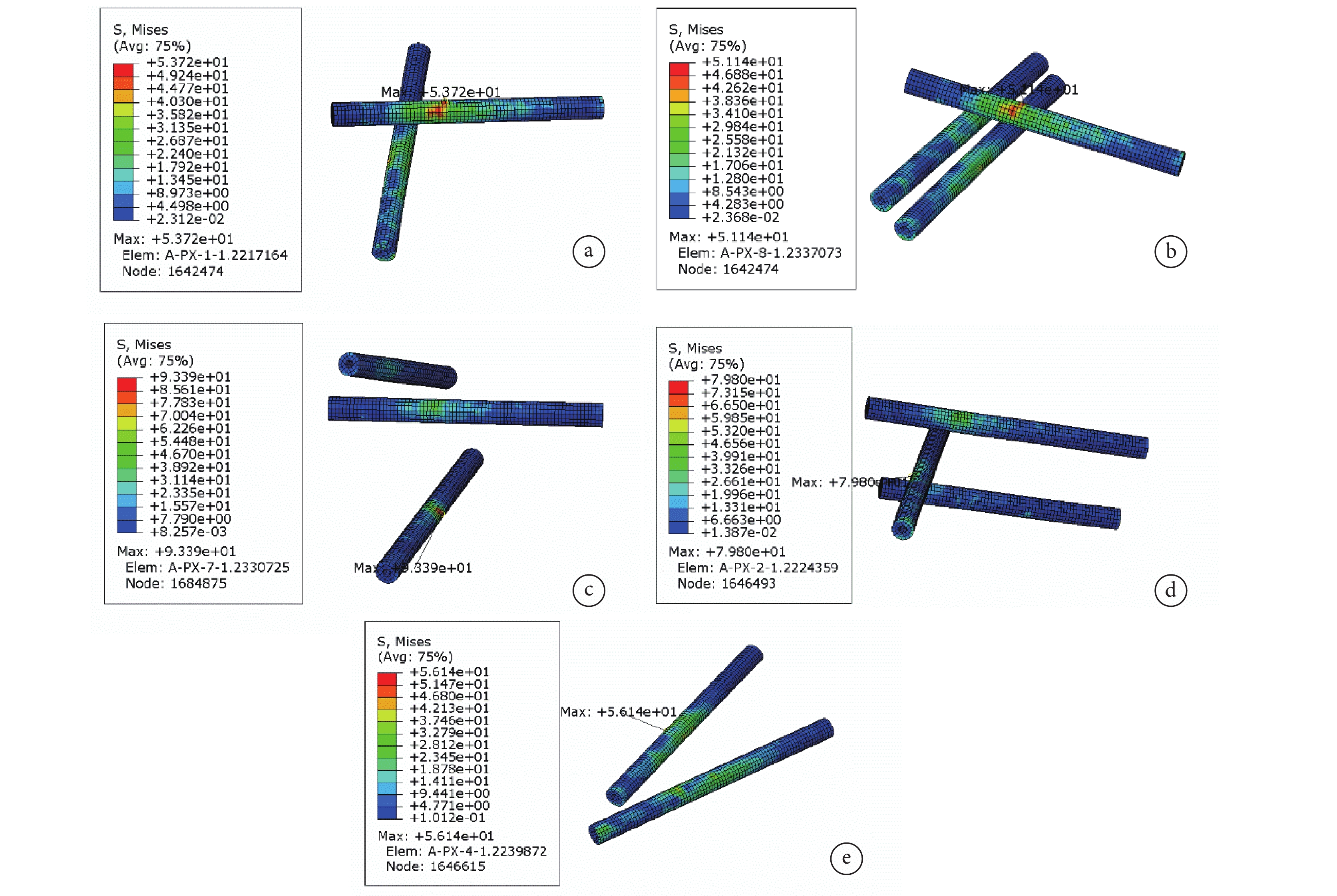

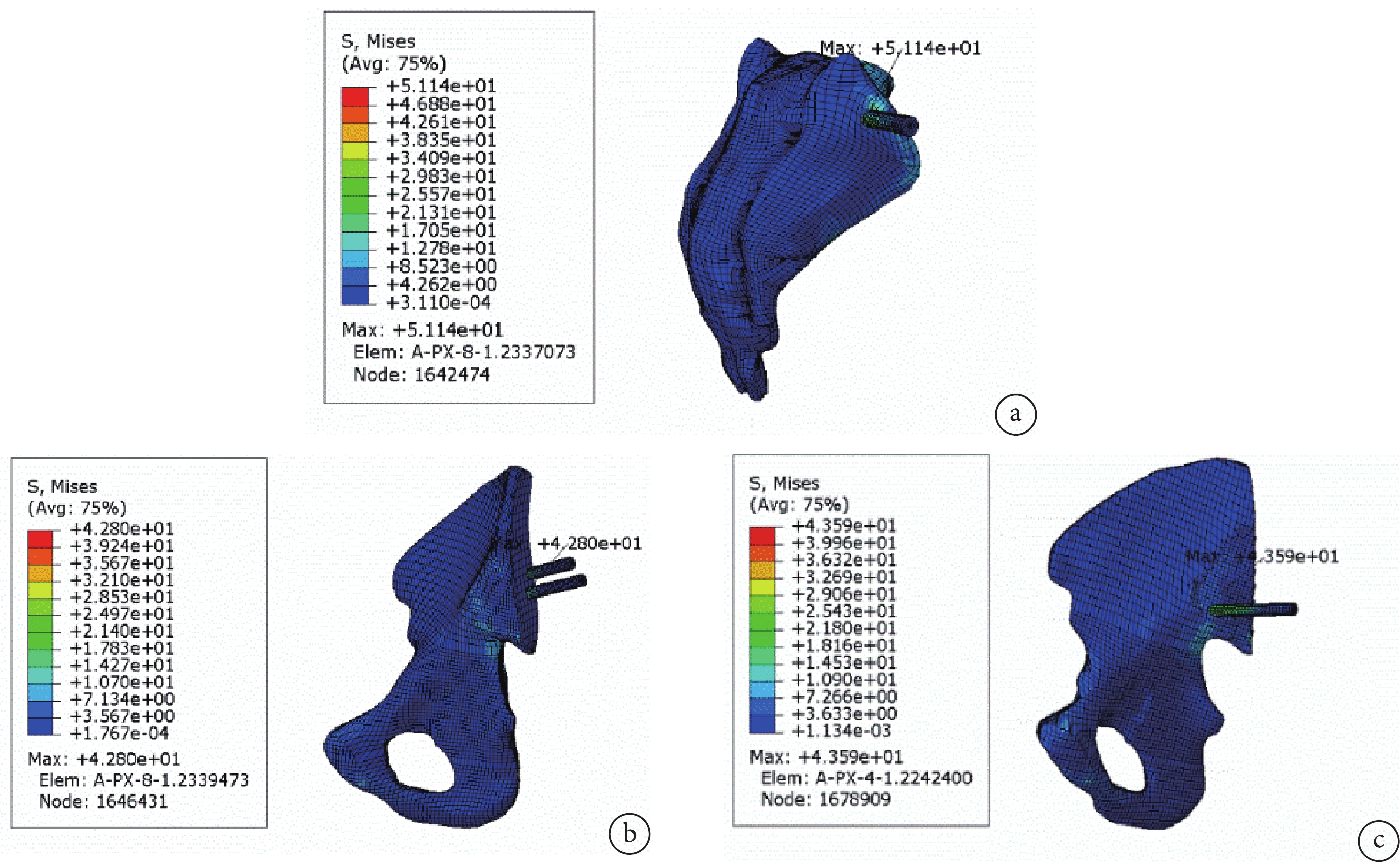

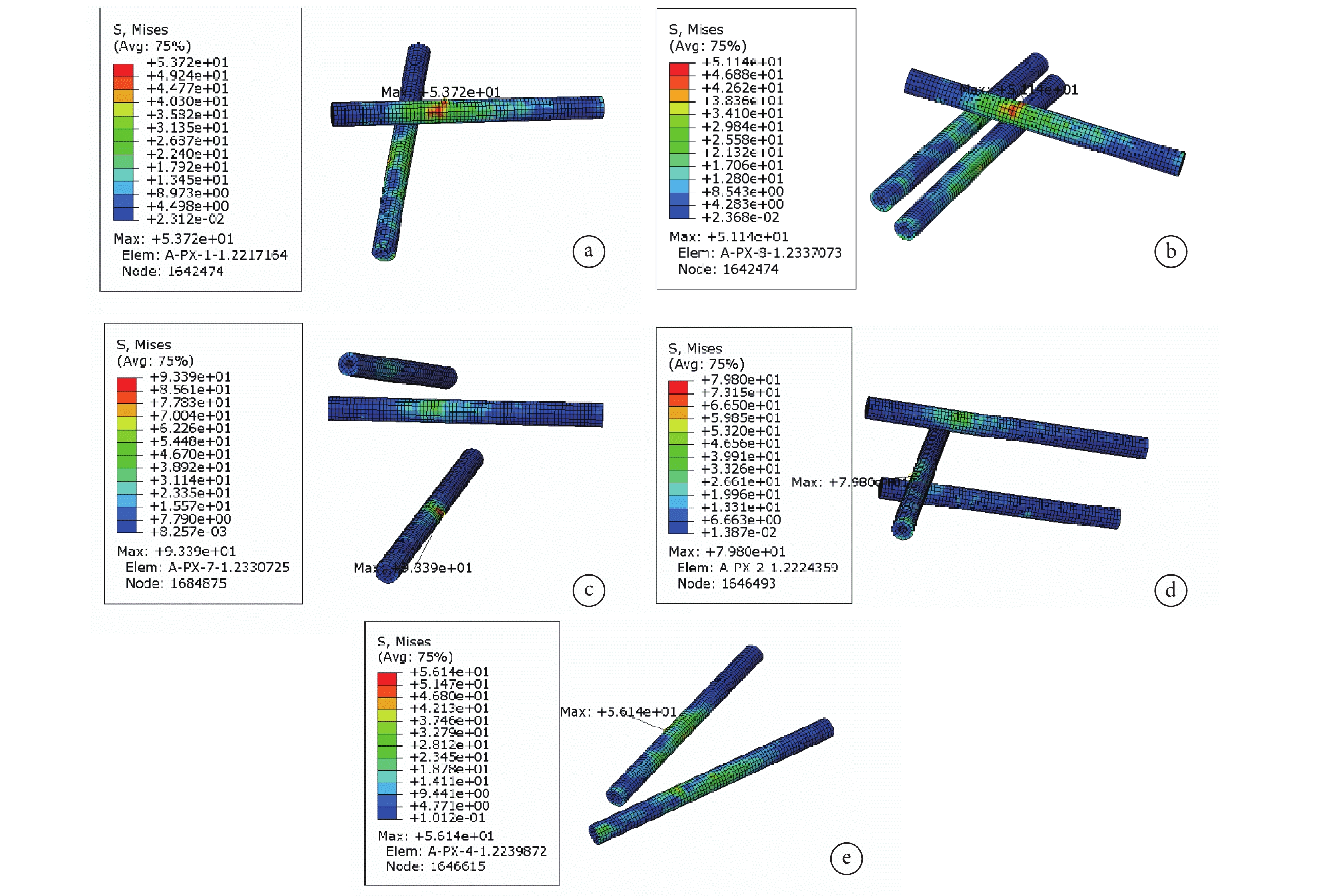

2.2.2 內固定最大應力

各內固定模型最大應力主要集中在骶髂關節和新月形骨折線處。骶髂關節處螺釘最大應力S1+LC-Ⅱ組最大、S2AI+LC-Ⅱ組最小,髂骨骨折處螺釘最大應力S1+2PIS組最大、S1+2LC-Ⅱ組最小。見表4及圖6。

圖6

不同內固定模型中內固定最大應力云圖

圖6

不同內固定模型中內固定最大應力云圖

a. S1+LC-Ⅱ組;b. S1+2LC-Ⅱ組;c. S1+2PIS組;d. S1+S2+LC-Ⅱ組;e. S2AI+LC-Ⅱ組

Figure6. Maximum stress nephogram of internal fixation in different internal fixation modelsa. S1+LC-Ⅱgroup; b. S1+2LC-Ⅱ group; c. S1+2PIS group; d. S1+S2+LC-Ⅱ group; e. S2AI+LC-Ⅱ group

2.2.3 骶髂關節位移

S1+LC-Ⅱ組骶髂關節位移最大, S1+S2+LC-Ⅱ組最小。見表4。

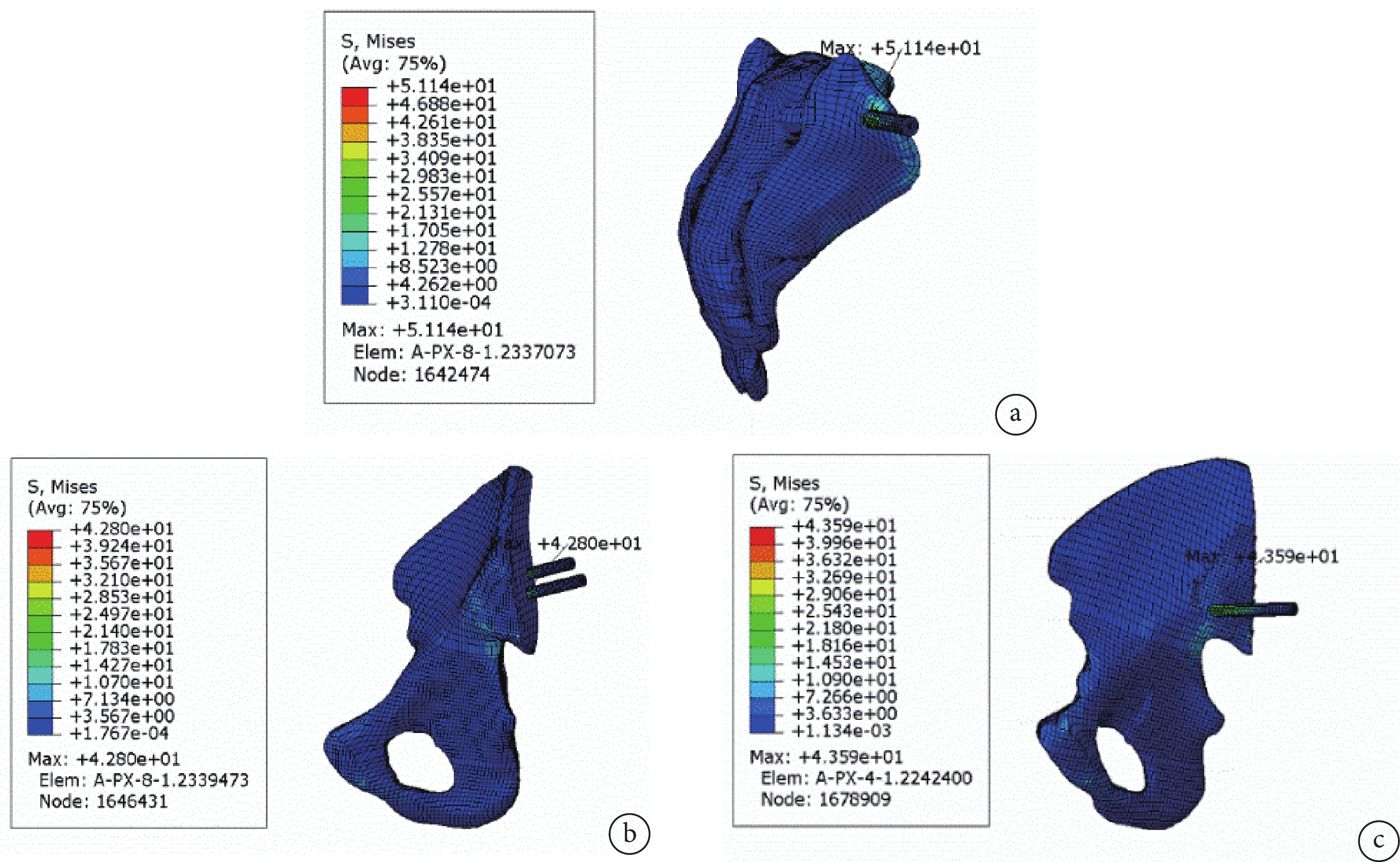

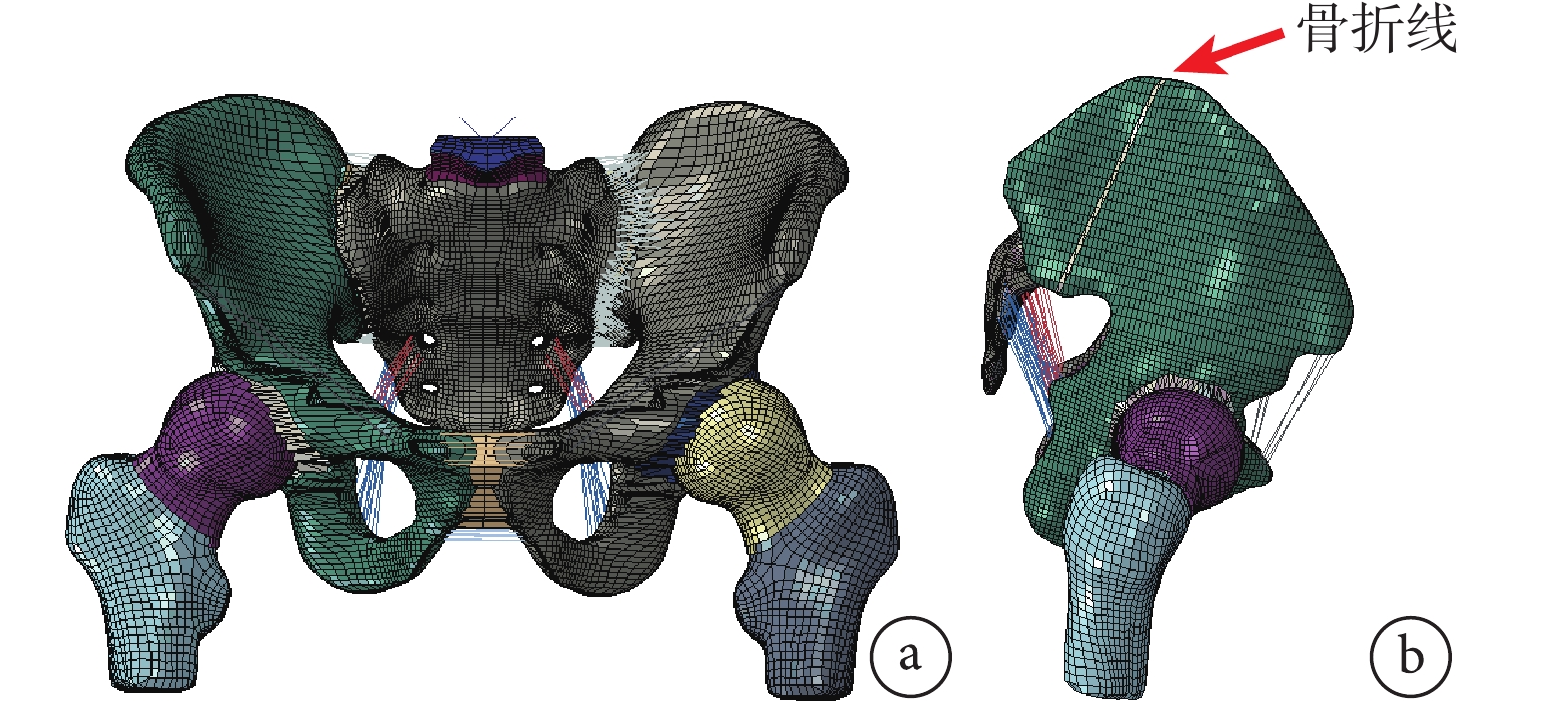

2.2.4 內固定周圍骨應力分布

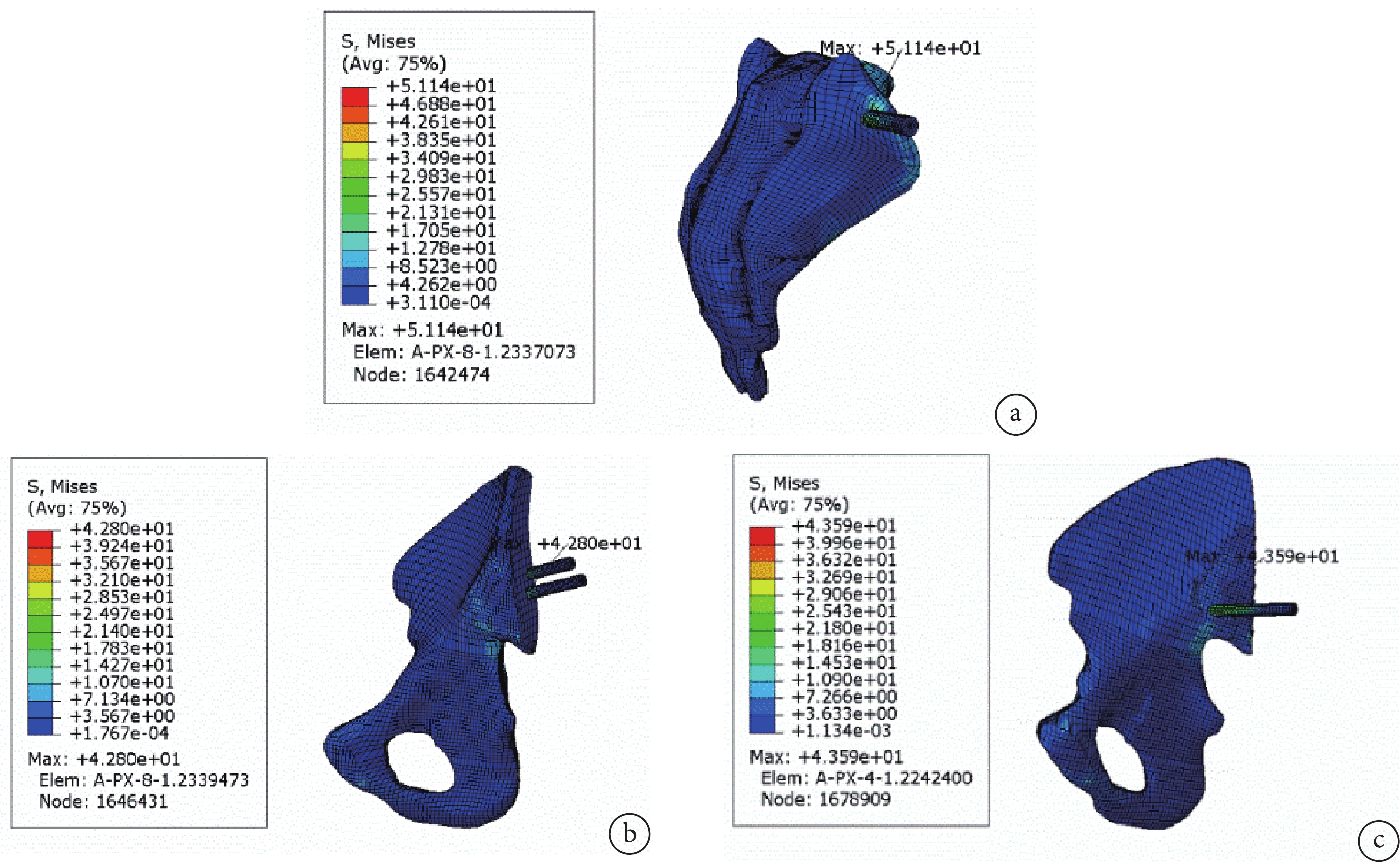

各內固定模型中骶髂螺釘周圍最大應力集中在螺釘與皮質骨的接觸面,髂骨處螺釘集中于骨折線松質骨處,S2AI螺釘集中在髂骨側松質骨內(圖7)。骶髂關節處螺釘周圍骨最大應力S1+LC-Ⅱ組最大、S2AI+LC-Ⅱ組最小,髂骨處螺釘周圍骨最大應力S1+2PIS組最大、S1+LC-Ⅱ組最小。見表4。

圖7

不同內固定模型中內固定周圍骨最大應力集中點分布云圖

圖7

不同內固定模型中內固定周圍骨最大應力集中點分布云圖

a. 骶髂螺釘;b. 髂骨處螺釘;c. S2AI螺釘

Figure7. Maximum stress concentration point distribution nephogram of the bone around internal fixator in different internal fixation modelsa. Sacroiliac screws; b. Screw at the ilium; c. S2AI screw

3 討論

在有限元分析過程中,構建有限元模型的準確性決定了有限元分析結果的有效性[21-22]。典型DayⅡ型CFDP存在髂骨新月形骨折同時伴有骶髂關節脫位[1]。目前,有關DayⅡ型CFDP的有限元分析研究構建的模型未詳細描述新月形骨折線走向,進而無法很好地構建骶髂關節脫位,甚至未涉及骶髂關節脫位的構建。例如,有研究構建的三維有限元模型雖去除骶髂關節前方韌帶,但由于未描述骨折線位置及走向,無法明確韌帶去除位置,導致韌帶去除過多或不足[21-22]。通過總結上述有限元分析建模中存在的不足之處,參照既往文獻中對Day Ⅱ型CFDP的描述,本研究重新構建Day Ⅱ型CFDP有限元模型。我們首先規定了新月形骨折線的起點和終點,進而明確骨折線走向;一般情況下,發生新月形骨折后,骨折線后方骶髂關節韌帶保持完整,前方存在骶髂關節脫位,因此我們通過去除骨折線前方的韌帶來模擬骶髂關節脫位。

在Day Ⅱ型CFDP有限元分析研究中,目前涉及的觀測指標較局限,僅限于骨盆最大位移、最大垂直位移、骨盆最大應力,新月形骨折塊應力分布及位移分布,內固定應力分布及位移分布。這些觀測指標未涉及骶髂關節,無法精確有效評估內固定模型的生物力學穩定性[21-22]。因此,我們在上述常用觀測指標基礎上,補充了骶髂關節位移情況,同時通過分析內固定周圍骨的應力來評估內固定是否存在失效可能。另外,有關DayⅡ型CFDP有限元分析報道中大多缺乏骨盆有限元模型有效性驗證,因此基于該模型得到的測量結果可靠性有限。本研究參照郭東鴻等[19]描述的方法來驗證構建的骨盆有限元模型有效性,結果表明建立的骨盆有限元模型接近正常人體骨盆。

骨折模型最大位移是評估其生物力學穩定性的常用指標[14, 19]。本研究測量結果顯示,S1+2LC-Ⅱ組及S1+2PIS組新月形骨折塊增加1枚螺釘固定,但最大位移值較S1+LC-Ⅱ組無明顯縮小,因此我們不建議通過增加螺釘數量來提高新月形骨折塊穩定性。另外,我們發現內固定最大應力主要集中在骶髂關節和新月形骨折線處,在此處螺釘會受到較大剪切力,鈦合金螺釘能承受的最大應力為795 MPa[21],本研究5組髂骨骨折處及骶髂關節處螺釘的最大應力均低于該值,提示術后螺釘無斷裂風險。在內固定模型中,根據力相互作用原理,在受力情況下螺釘會對周圍骨產生作用力,當作用力過大將導致螺釘松動或內固定失效。理論上松質骨能承受的最大應力為5.8~10.8 MPa,而皮質骨能承受的最大應力是松質骨的50倍[23-24]。各組骶髂螺釘周圍骨最大應力均遠小于皮質骨承受最大應力,髂骨處螺釘、 骶髂關節處螺釘周圍骨最大應力均遠小于松質骨承受最大應力,提示5組內固定失效可能性均較低。綜合上述測量結果,我們認為對于DayⅡ型CFDP采用1枚S1骶髂螺釘聯合1枚LC-Ⅱ螺釘已達到牢固固定效果,無需增加螺釘數量,與既往臨床研究結果一致[25]。由于DayⅡ型CFDP同時伴有髂骨骨折及骶髂關節脫位,我們建議術中先于髂骨骨折線前方固定骶髂關節,再固定髂骨骨折;由于髂骨骨折位于整個髂骨后方,因此建議LC-Ⅱ螺釘采用順行植釘(從髂后上棘到髂前下棘)。

孟歡等[23]通過有限元分析比較了S2AI螺釘和骶髂關節螺釘治療C型骶髂關節脫位的生物力學穩定性,結果證實S2AI螺釘具有可靠的生物力學穩定性。而Day Ⅱ型CFDP存在骶髂關節前半部分脫位,S2AI螺釘可將髂骨骨折線前半部分固定在骶骨上。本研究中將其與目前臨床最常用內固定方式 (S1骶髂螺釘聯合1枚LC-Ⅱ螺釘)相比,發現S2AI+LC-Ⅱ組在新月形骨折塊最大位移、內固定最大應力、內固定周圍骨最大應力及骶髂關節位移方面均相似,可作為該型骨折的一種新內固定方式,但效果有待進一步臨床應用驗證。

綜上述,5種內固定方式用于治療Day Ⅱ型CFDP均可獲得可靠生物力學穩定性,螺釘斷裂及內固定失效風險較小。我們建議首選S1骶髂螺釘聯合1枚LC-Ⅱ螺釘內固定,在不增加螺釘數量的情況下即可達到牢固固定效果。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經中國人民解放軍中部戰區總醫院醫學倫理委員會批準([2022]027-01號)

作者貢獻聲明 裴璇、黃進成:研究設計及實施、文章撰寫;錢勝龍、周唯、汪國棟、雷建銀:研究實施;柯烯:數據收集整理;劉曦明:研究設計、實施與總結

骨盆新月形骨折脫位(crescent fracture dislocation of pelvis,CFDP)通常由交通傷、高處墜落傷及擠壓傷等高能量損傷導致,暴力致骶髂關節處發生髂骨骨折后,骨折線向外上方延伸至髂骨翼形成新月形骨折塊,同時伴有骶髂關節后脫位[1]。根據Day分型標準,CFDP分為Ⅰ~Ⅲ型,其中Ⅱ型為中等大小新月形骨折塊,同時骶髂關節脫位達骶髂關節1/3~2/3[1-2]。該型CFDP治療以手術為主,通過同時固定骶髂關節脫位及新月形骨折塊來重建骨盆環穩定性,使患者在術后早期即可開始功能鍛煉[1, 3-7]。傳統切開復位內固定術存在軟組織剝離范圍廣、出血及并發癥多等缺點[1, 3-4],因此目前臨床更多選擇經皮內固定治療,具有創傷小、手術時間短、出血少及固定牢靠等優點[6-9],其中骶髂螺釘聯合LC-Ⅱ螺釘是最常用內固定方式,但其組合方式較多,最佳組合方式尚未明確且缺乏生物力學研究[6-10]。

經第2骶椎髂骨翼(S2-alar-iliac,S2AI)螺釘是一種新的骶髂關節脫位內固定方式[11]。該螺釘穿過3~4層骨皮質,可獲得可靠生物力學穩定性,同時避開了骶骨前方重要神經血管,植入技術相比傳統骶髂螺釘更安全、簡單且有效,目前已用于治療骨盆后環損傷[12]。鑒于S2骶髂螺釘可用于固定骶髂關節脫位,我們提出S2AI螺釘聯合1枚LC-Ⅱ螺釘治療DayⅡ型CFDP。本研究采用有限元分析方法,比較S1骶髂螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘、S1骶髂螺釘+2枚LC-Ⅱ螺釘、S1骶髂螺釘+2枚髂骨后螺釘(posterior iliac screw,PIS;呈“八”字形)、S1骶髂螺釘+S2骶髂螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘以及S2AI螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘治療Day Ⅱ型CFDP的生物力學穩定性,探討5種內固定方式 生物力學差異,以期為臨床選擇恰當內固定方式提供參考。報告如下。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以1名健康成年男性志愿者作為研究對象,年齡55歲,身高175 cm,體質量76 kg。既往無骨盆髖臼損傷史,排除骨盆畸形及骨質破壞。采用64排螺旋CT(Siemens公司,德國)對骨盆進行掃描,掃描范圍包括腰椎、骨盆及股骨近端(包括股骨頭),掃描參數:120 kV、350 mA、層厚0.5 mm。

1.2 DayⅡ型CFDP三維有限元模型建立

將志愿者骨盆CT數據導入Mimics17.0軟件(Materialise公司,比利時),在閾值設定中選擇CT骨密度建立涂層,將骨骼與軟組織分開,通過區域增長功能及Calculate 3D 工具建立三維重建模型。將骨盆三維重建模型首先導入ANSYS 12.0-ICEM軟件(ANSYS 公司,美國),通過六面體單元網格劃分雙側髂骨、骶骨、恥骨聯合和雙側骶髂關節。然后導入Abaqus 2020軟件(SIMULIA 公司,法國),生成骨盆三維有限元模型的實體網格模型;具體步驟:設置骨骼接觸面,賦予相應材料屬性(表1),定義皮質骨厚度為1.5 mm[13-15];按照骨盆內關鍵韌帶解剖學位置,在模型表面相應節點畫出韌帶,主要包括骶結節韌帶、骶棘韌帶、骶髂韌帶、腹股溝韌帶、恥骨上韌帶、恥骨弓狀韌帶,韌帶相關參數設置參照文獻[16],見表2。

利用SolidWorks 2012(Dassault System公司,美國)軟件,通過設立平行于骶髂關節投影面的基準面、在設立的基準面上標志骨折線、按骨折線切割骨折模型等步驟生成Day Ⅱ型CFDP模型。DayⅡ型CFDP三維有限元模型骨折線起于S2骶孔前緣,向后上方延伸止于髂骨翼,同時去掉髂骨骨折線前方骶髂關節韌帶來模擬骶髂關節脫位。見圖1。

圖1

DayⅡ型CFDP三維有限元模型

圖1

DayⅡ型CFDP三維有限元模型

a. 正位;b. 側位

Figure1. The three-dimensional finite element model of Day typeⅡ CFDPa. Anteroposterior view; b. Lateral view

1.3 骨盆內固定模型建立

參考常州華森有限公司設計的空心螺釘,采用Hypermesh14.0軟件(Altair公司,美國)制作S1骶髂螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘(S1+LC-Ⅱ組)、S1骶髂螺釘+2枚LC-Ⅱ螺釘(S1+2LC-Ⅱ組)、S1骶髂螺釘+2枚PIS(呈“八”字形)(S1+2PIS組)、S1骶髂螺釘+S2骶髂螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘(S1+S2+LC-Ⅱ組)、S2AI螺釘+1枚LC-Ⅱ螺釘(S2AI+LC-Ⅱ組)模型。骶髂螺釘直徑均為6.5 mm;螺釘長度分別為S1及S2骶髂螺釘75 mm、LC-Ⅱ螺釘80 mm、S2AI螺釘85 mm。將上述螺釘數據導入Abaqus 2020軟件,建立相應的骨折內固定模型(圖2)。其中,S2AI螺釘根據參考文獻 [17] 報道確定其最佳進釘點為S1骶孔外側緣1 mm垂直線和下緣1 mm水平線交點,進釘角度為與矢狀面尾端成30° 角、水平面外展36°;骶髂螺釘垂直于骶髂關節呈中心性固定。內固定模型材料均為鈦合金,彈性模量為110 GPa,泊松比為0.3[18]。

圖2

骨盆內固定模型

圖2

骨盆內固定模型

a. S1+LC-Ⅱ組;b. S1+2LC-Ⅱ組;c. S1+2PIS組;d. S1+S2+LC-Ⅱ組;e. S2AI+LC-Ⅱ組

Figure2. Pelvic internal fixation modelsa. S1+LC-Ⅱgroup; b. S1+2LC-Ⅱ group; c. S1+2PIS group; d. S1+S2+LC-Ⅱ group; e. S2AI+LC-Ⅱ group

1.4 有限元模型有效性驗證

1.4.1 有限元模型與三維重建模型解剖參數比較

根據郭東鴻等[19]驗證骨盆模型有效性方法,在骨盆有限元模型與三維重建模型上選取9個標志性節點,測量節點間距離,分別為同側髂前上棘至髂后上棘距離、髂前上棘至坐骨大切跡最高點距離、髂嵴最高點至坐骨結節距離、坐骨結節至同側恥骨結節距離、髖臼窩的最大縱軸距離、髖白窩的最大橫軸距離、骶骨岬至髂前下棘距離、雙側骶髂關節上緣距離、S1終板面前后距離(記為1~9),并進行比較。

1.4.2 有限元模型力學有效性驗證

于骨盆有限元模型S1上終板中心垂直向下施加600 N應力,固定雙側股骨遠端,將6個方向自由度進行限制,模擬站立位。加載應力后得到骨盆有限元模型的位移和應力分布云圖,與相關文獻 [10,20] 報道結果進行對比。

1.5 載荷加載及不同內固定方式穩定性比較

將正常骨盆、骨盆骨折以及各內固定組有限元模型導入Abaqus 2020軟件中,以CT橫斷面(水平面)為平面建立坐標軸,x、y軸與水平面平行,z軸與其垂直。將S1椎體上終板正中央設置剛性平面,垂直該平面加載600 N應力,并且對雙側股骨遠端截面進行約束固定,同時分別對左右髂骨、坐骨結節面和髖臼處節點的6個方向自由度進行約束,模擬站立位狀態下的約束邊界。通過Abaqus 2020 軟件將軟骨與軟骨之間設置為面-面接觸、骨折面之間采用點-面接觸、螺釘與骨面之間采用綁定約束。

對各模型進行約束及加載后,分別對其進行力學穩定性計算及分析。觀測指標:① 新月形骨折塊最大位移。② 內固定最大應力,包括髂骨骨折處螺釘及骶髂關節處螺釘最大應力,預測內固定失敗可能性及其部位。③ 骶髂關節位移:選取骶骨關節面前、后緣最高點(A、B點)及最低點(D、C點)為骶髂關節參考點(圖3),測量4個位點位移值,取均值作為模型骶髂關節位移進行組間比并較,位移越大在一定程度上說明內固定越不穩定。④ 觀測內固定周圍骨(骶髂關節處螺釘以及髂骨處螺釘周圍骨)應力分布,并制作應力云圖,判斷內固定是否存在松動或失效可能。

圖3

骶髂關節參考點

Figure3.

Sacroiliac joint reference points

圖3

骶髂關節參考點

Figure3.

Sacroiliac joint reference points

2 結果

2.1 有限元模型有效性驗證

2.1.1 解剖參數比較

三維重建模型與有限元模型各節點間距離差值介于?0.25~1.13 mm,提示本研究構建的有限元模型幾何參數沒有失真。見表3。

2.1.2 力學有效性驗證

站立位下骨盆應力分布、位移云圖見圖4,顯示骨盆整體形變以骶骨為中心,向兩側呈波浪式減弱,雙側基本對稱。應力云圖符合正常生理應力,位移云圖與文獻報道的尸體骨生物力學模型位移基本相符[10, 20],提示本研究構建的有限元模型有效。

圖4

正常骨盆站立位下位移云圖(左)和應力云圖(右)

Figure4.

Displacement nephogram (left) and stress nephogram (right) in normal pelvis under standing position

圖4

正常骨盆站立位下位移云圖(左)和應力云圖(右)

Figure4.

Displacement nephogram (left) and stress nephogram (right) in normal pelvis under standing position

2.2 不同內固定方式穩定性比較

2.2.1 新月形骨折塊最大位移

各內固定模型新月形骨折塊均存在一定位移,其中S1+LC-Ⅱ組最大,S1+2LC-Ⅱ組及S1+2PIS組最小。見表4及圖5。

圖5

不同內固定模型中新月形骨折塊最大位移分布圖

圖5

不同內固定模型中新月形骨折塊最大位移分布圖

a. S1+LC-Ⅱ組;b. S1+2LC-Ⅱ組;c. S1+2PIS組;d. S1+S2+LC-Ⅱ組;e. S2AI+LC-Ⅱ組

Figure5. Maximum displacement nephogram of crescent fracture fragments in different internal fixation modelsa. S1+LC-Ⅱgroup; b. S1+2LC-Ⅱ group; c. S1+2PIS group; d. S1+S2+LC-Ⅱ group; e. S2AI+LC-Ⅱ group

2.2.2 內固定最大應力

各內固定模型最大應力主要集中在骶髂關節和新月形骨折線處。骶髂關節處螺釘最大應力S1+LC-Ⅱ組最大、S2AI+LC-Ⅱ組最小,髂骨骨折處螺釘最大應力S1+2PIS組最大、S1+2LC-Ⅱ組最小。見表4及圖6。

圖6

不同內固定模型中內固定最大應力云圖

圖6

不同內固定模型中內固定最大應力云圖

a. S1+LC-Ⅱ組;b. S1+2LC-Ⅱ組;c. S1+2PIS組;d. S1+S2+LC-Ⅱ組;e. S2AI+LC-Ⅱ組

Figure6. Maximum stress nephogram of internal fixation in different internal fixation modelsa. S1+LC-Ⅱgroup; b. S1+2LC-Ⅱ group; c. S1+2PIS group; d. S1+S2+LC-Ⅱ group; e. S2AI+LC-Ⅱ group

2.2.3 骶髂關節位移

S1+LC-Ⅱ組骶髂關節位移最大, S1+S2+LC-Ⅱ組最小。見表4。

2.2.4 內固定周圍骨應力分布

各內固定模型中骶髂螺釘周圍最大應力集中在螺釘與皮質骨的接觸面,髂骨處螺釘集中于骨折線松質骨處,S2AI螺釘集中在髂骨側松質骨內(圖7)。骶髂關節處螺釘周圍骨最大應力S1+LC-Ⅱ組最大、S2AI+LC-Ⅱ組最小,髂骨處螺釘周圍骨最大應力S1+2PIS組最大、S1+LC-Ⅱ組最小。見表4。

圖7

不同內固定模型中內固定周圍骨最大應力集中點分布云圖

圖7

不同內固定模型中內固定周圍骨最大應力集中點分布云圖

a. 骶髂螺釘;b. 髂骨處螺釘;c. S2AI螺釘

Figure7. Maximum stress concentration point distribution nephogram of the bone around internal fixator in different internal fixation modelsa. Sacroiliac screws; b. Screw at the ilium; c. S2AI screw

3 討論

在有限元分析過程中,構建有限元模型的準確性決定了有限元分析結果的有效性[21-22]。典型DayⅡ型CFDP存在髂骨新月形骨折同時伴有骶髂關節脫位[1]。目前,有關DayⅡ型CFDP的有限元分析研究構建的模型未詳細描述新月形骨折線走向,進而無法很好地構建骶髂關節脫位,甚至未涉及骶髂關節脫位的構建。例如,有研究構建的三維有限元模型雖去除骶髂關節前方韌帶,但由于未描述骨折線位置及走向,無法明確韌帶去除位置,導致韌帶去除過多或不足[21-22]。通過總結上述有限元分析建模中存在的不足之處,參照既往文獻中對Day Ⅱ型CFDP的描述,本研究重新構建Day Ⅱ型CFDP有限元模型。我們首先規定了新月形骨折線的起點和終點,進而明確骨折線走向;一般情況下,發生新月形骨折后,骨折線后方骶髂關節韌帶保持完整,前方存在骶髂關節脫位,因此我們通過去除骨折線前方的韌帶來模擬骶髂關節脫位。

在Day Ⅱ型CFDP有限元分析研究中,目前涉及的觀測指標較局限,僅限于骨盆最大位移、最大垂直位移、骨盆最大應力,新月形骨折塊應力分布及位移分布,內固定應力分布及位移分布。這些觀測指標未涉及骶髂關節,無法精確有效評估內固定模型的生物力學穩定性[21-22]。因此,我們在上述常用觀測指標基礎上,補充了骶髂關節位移情況,同時通過分析內固定周圍骨的應力來評估內固定是否存在失效可能。另外,有關DayⅡ型CFDP有限元分析報道中大多缺乏骨盆有限元模型有效性驗證,因此基于該模型得到的測量結果可靠性有限。本研究參照郭東鴻等[19]描述的方法來驗證構建的骨盆有限元模型有效性,結果表明建立的骨盆有限元模型接近正常人體骨盆。

骨折模型最大位移是評估其生物力學穩定性的常用指標[14, 19]。本研究測量結果顯示,S1+2LC-Ⅱ組及S1+2PIS組新月形骨折塊增加1枚螺釘固定,但最大位移值較S1+LC-Ⅱ組無明顯縮小,因此我們不建議通過增加螺釘數量來提高新月形骨折塊穩定性。另外,我們發現內固定最大應力主要集中在骶髂關節和新月形骨折線處,在此處螺釘會受到較大剪切力,鈦合金螺釘能承受的最大應力為795 MPa[21],本研究5組髂骨骨折處及骶髂關節處螺釘的最大應力均低于該值,提示術后螺釘無斷裂風險。在內固定模型中,根據力相互作用原理,在受力情況下螺釘會對周圍骨產生作用力,當作用力過大將導致螺釘松動或內固定失效。理論上松質骨能承受的最大應力為5.8~10.8 MPa,而皮質骨能承受的最大應力是松質骨的50倍[23-24]。各組骶髂螺釘周圍骨最大應力均遠小于皮質骨承受最大應力,髂骨處螺釘、 骶髂關節處螺釘周圍骨最大應力均遠小于松質骨承受最大應力,提示5組內固定失效可能性均較低。綜合上述測量結果,我們認為對于DayⅡ型CFDP采用1枚S1骶髂螺釘聯合1枚LC-Ⅱ螺釘已達到牢固固定效果,無需增加螺釘數量,與既往臨床研究結果一致[25]。由于DayⅡ型CFDP同時伴有髂骨骨折及骶髂關節脫位,我們建議術中先于髂骨骨折線前方固定骶髂關節,再固定髂骨骨折;由于髂骨骨折位于整個髂骨后方,因此建議LC-Ⅱ螺釘采用順行植釘(從髂后上棘到髂前下棘)。

孟歡等[23]通過有限元分析比較了S2AI螺釘和骶髂關節螺釘治療C型骶髂關節脫位的生物力學穩定性,結果證實S2AI螺釘具有可靠的生物力學穩定性。而Day Ⅱ型CFDP存在骶髂關節前半部分脫位,S2AI螺釘可將髂骨骨折線前半部分固定在骶骨上。本研究中將其與目前臨床最常用內固定方式 (S1骶髂螺釘聯合1枚LC-Ⅱ螺釘)相比,發現S2AI+LC-Ⅱ組在新月形骨折塊最大位移、內固定最大應力、內固定周圍骨最大應力及骶髂關節位移方面均相似,可作為該型骨折的一種新內固定方式,但效果有待進一步臨床應用驗證。

綜上述,5種內固定方式用于治療Day Ⅱ型CFDP均可獲得可靠生物力學穩定性,螺釘斷裂及內固定失效風險較小。我們建議首選S1骶髂螺釘聯合1枚LC-Ⅱ螺釘內固定,在不增加螺釘數量的情況下即可達到牢固固定效果。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經中國人民解放軍中部戰區總醫院醫學倫理委員會批準([2022]027-01號)

作者貢獻聲明 裴璇、黃進成:研究設計及實施、文章撰寫;錢勝龍、周唯、汪國棟、雷建銀:研究實施;柯烯:數據收集整理;劉曦明:研究設計、實施與總結