引用本文: 冉小葉, 劉元波, 朱珊, 李杉珊, 陳子翔, 韓婷璐, 晉圣陽, 周夢琪, 臧夢青. 瘢痕疙瘩核心切除技術的原理及應用研究進展. 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(12): 1569-1577. doi: 10.7507/1002-1892.202308033 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

瘢痕疙瘩是一種真皮網狀層的纖維異常增生性疾病,表現為真皮網狀層的慢性炎癥狀態、過度的血管再生和膠原纖維增生,典型的瘢痕疙瘩表現為超出損傷邊界的浸潤性生長,無自發消退趨勢,且手術切除后復發率較高[1-2]。瘢痕疙瘩屬于病理性瘢痕的一種,是傷口愈合調控機制失衡的結果,成纖維細胞凋亡減少、細胞因子聯合作用造成膠原過度生成及降解減少,最終導致瘢痕疙瘩的發生和發展[3]。目前,瘢痕疙瘩的治療方式很多,包括手術切除、放射治療、藥物注射、壓力治療、冷凍療法、激光治療以及多種方式聯合治療等[4]。瘢痕疙瘩手術切除包括核心切除和整體切除,其中核心切除是手術切除的重要方式,在臨床上應用較多。

在組織學上,纖維核位于真皮網狀層,外層結構為瘢痕疙瘩的表皮和真皮乳頭層,瘢痕疙瘩核心切除是指僅切除瘢痕疙瘩的纖維核,保留瘢痕疙瘩的外層結構[5]。也有學者將核心切除稱為核心摘除[6] 、去核切除[7]、病灶內切除[5]等。本文通過文獻回顧,對瘢痕疙瘩核心切除技術的原理、應用進展、技術要點和優缺點等進行綜述,有助于臨床醫生全面了解瘢痕疙瘩核心切除技術,為臨床醫生更好地做出合理的臨床決策提供參考。

1 瘢痕疙瘩核心切除技術的原理

1.1 瘢痕疙瘩核心在瘢痕疙瘩形成過程中的作用

既往研究表明,瘢痕疙瘩內存在增殖核心,可能是引發瘢痕疙瘩過度增殖的主要因素。Luo等[8]將瘢痕疙瘩組織分為淺表、核心和基底3個部分,他們發現瘢痕疙瘩淺表和基底的成纖維細胞倍增時間和飽和密度正常,而核心的成纖維細胞倍增時間明顯縮短、飽和密度較高。同樣,Supp等[9]發現,與瘢痕疙瘩真皮乳頭層內成纖維細胞和正常成纖維細胞相比,在瘢痕疙瘩真皮網狀層的成纖維細胞中,瘢痕疙瘩形成相關基因(如Ⅰ型膠原α1和TGF-β1等)表達水平升高。Chong等[10]在耳部瘢痕疙瘩的組織學研究中發現,瘢痕疙瘩內層組織包含大量旋渦狀排列的活化成纖維細胞及富含血管和炎癥細胞的疏松結締組織,可能是增殖活躍的部位。此外,瘢痕疙瘩真皮網狀層成纖維細胞過度分泌細胞外基質,導致真皮網狀層增厚,是瘢痕疙瘩膨大生長的主要原因[9]。體外細胞實驗結果表明,從瘢痕疙瘩核心提取的成纖維細胞可形成三維結構,產生細胞外基質,促使細胞聚集,在體外形成類似瘢痕疙瘩的組織[8]。以上研究提示,瘢痕疙瘩核心的成纖維細胞具有過度增殖及過度分泌細胞外基質的特點,切除核心部分可以達到減少瘢痕疙瘩過度增殖的目的。

1.2 瘢痕疙瘩核心切除與切口張力

較寬的瘢痕疙瘩整體切除后,切口真皮層會承受較大張力。研究表明機械張力在瘢痕疙瘩的發生、發展中起重要作用。皮膚細胞機械感受器(如離子通道、生長因子受體、G蛋白偶聯受體、整合素等)會將機械信號轉換為生物化學信號,通過整合素-細胞骨架、TGF-β/Smad等多種相互作用的信號通路網絡,形成機械化學偶聯刺激,調控成纖維細胞增殖,促進上皮化及血管形成,促使瘢痕疙瘩形成或復發[11-12]。通常,瘢痕疙瘩的皮膚組織學結構正常[13],核心切除技術通過切除位于真皮網狀層的核心,并保留瘢痕疙瘩表皮和真皮乳頭層組織用于關閉創面,從而避免了切口真皮層承受過大張力,減少因張力導致的膠原過度合成[14]。也有學者提出瘢痕疙瘩內的纖維核類似于內置皮膚擴張器,在導致增生的同時,也提供了更多表層組織用于關閉創面,減小了切口縫合后的張力[1,15]。

1.3 瘢痕疙瘩手術切除與周圍皮膚損傷

有研究指出,瘢痕疙瘩周圍皮膚具有形成瘢痕疙瘩的傾向[16-17]。Dong等[18]研究表明,IL-1α、IL-1β、IL-6和TNF-α等促炎因子在瘢痕疙瘩成纖維細胞中的表達上調,作者推測在真皮損傷等創傷時,瘢痕疙瘩患者皮膚中的促炎基因表達上調,進而導致慢性炎癥。瘢痕疙瘩手術切除后可能刺激周圍皮膚產生炎癥反應,導致多余的膠原合成,引起局部瘢痕疙瘩復發[19]。而核心切除可以減少對瘢痕疙瘩周圍皮膚的損傷,從而降低瘢痕疙瘩復發風險。

2 瘢痕疙瘩核心切除技術的歷史沿革

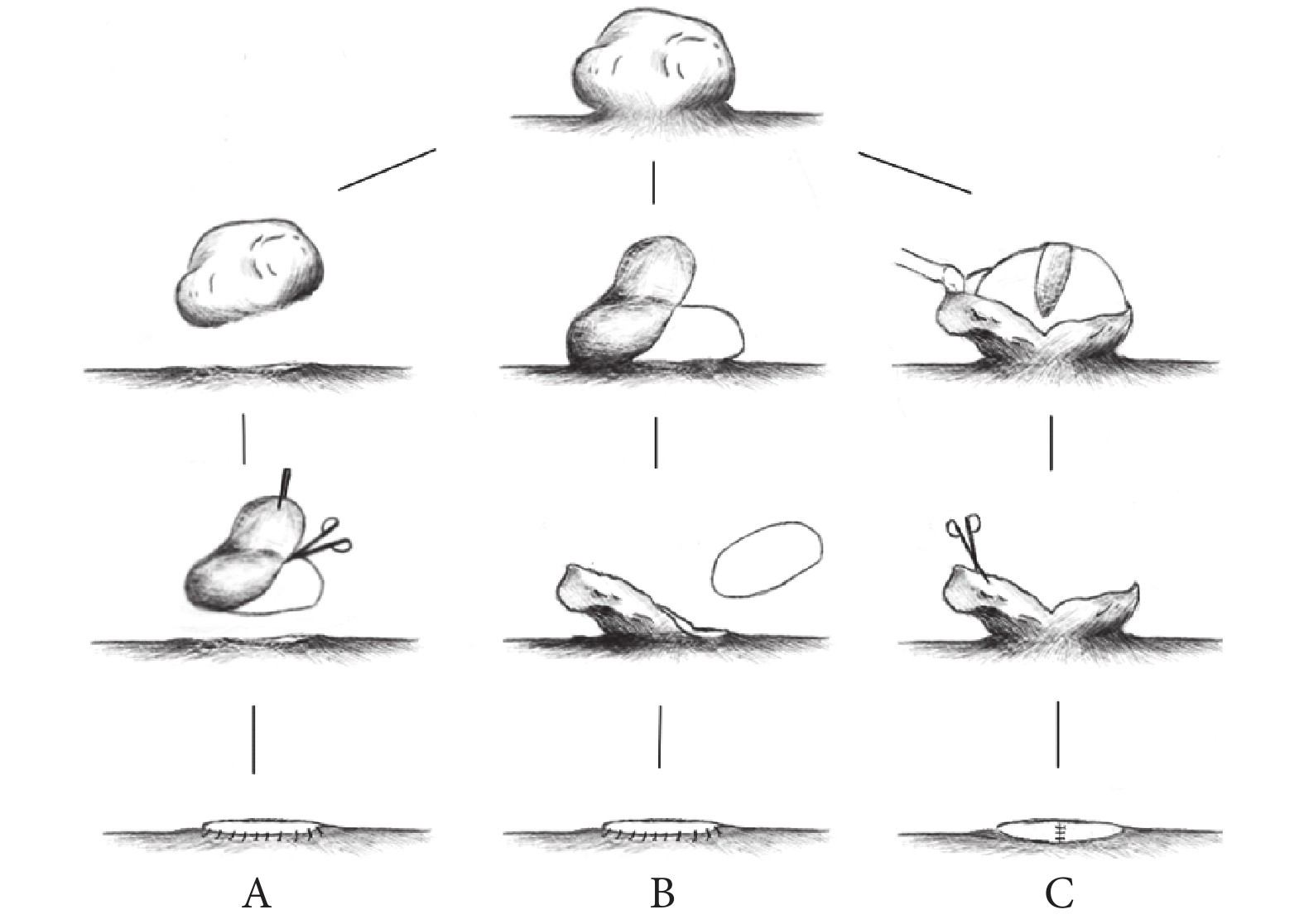

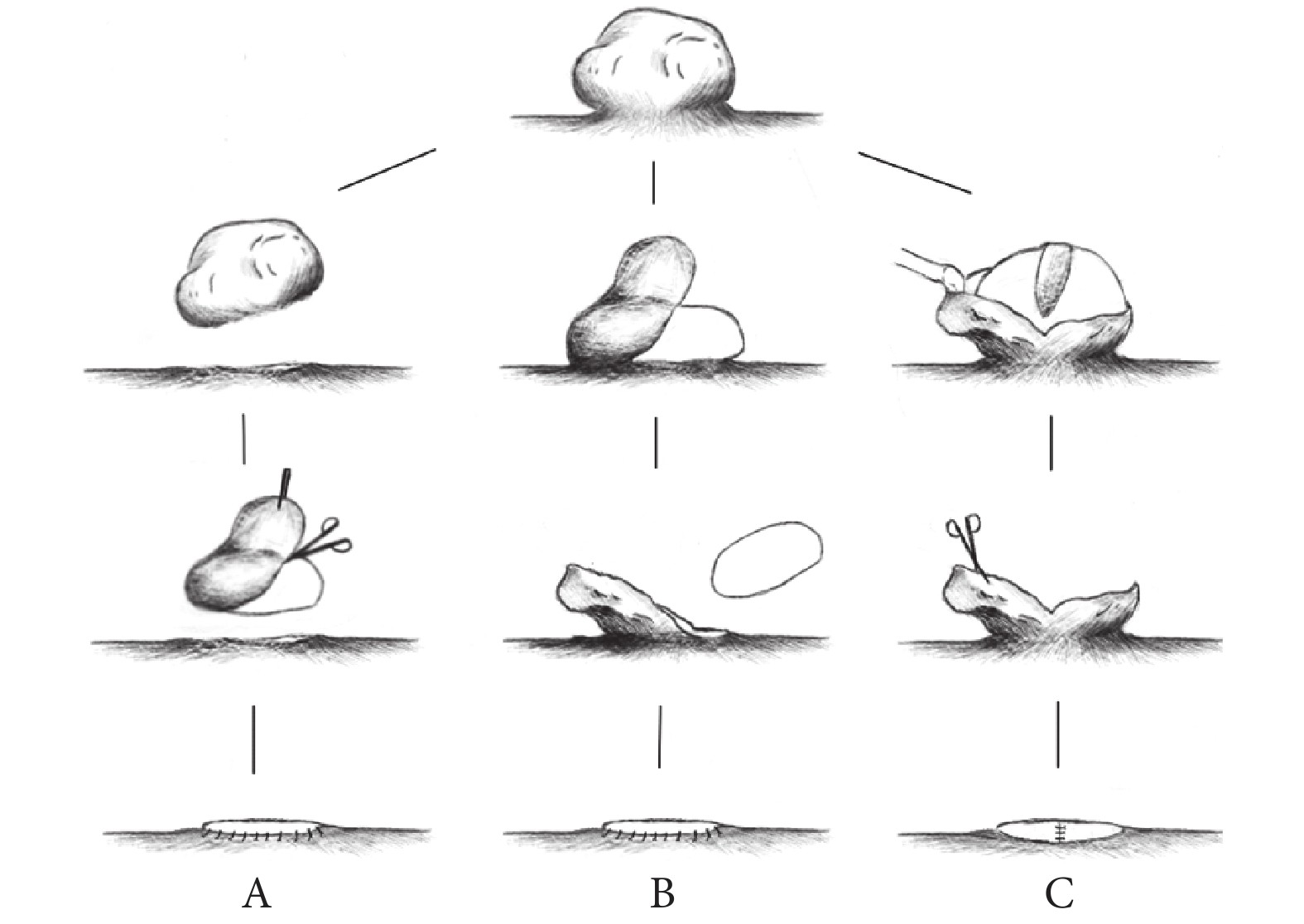

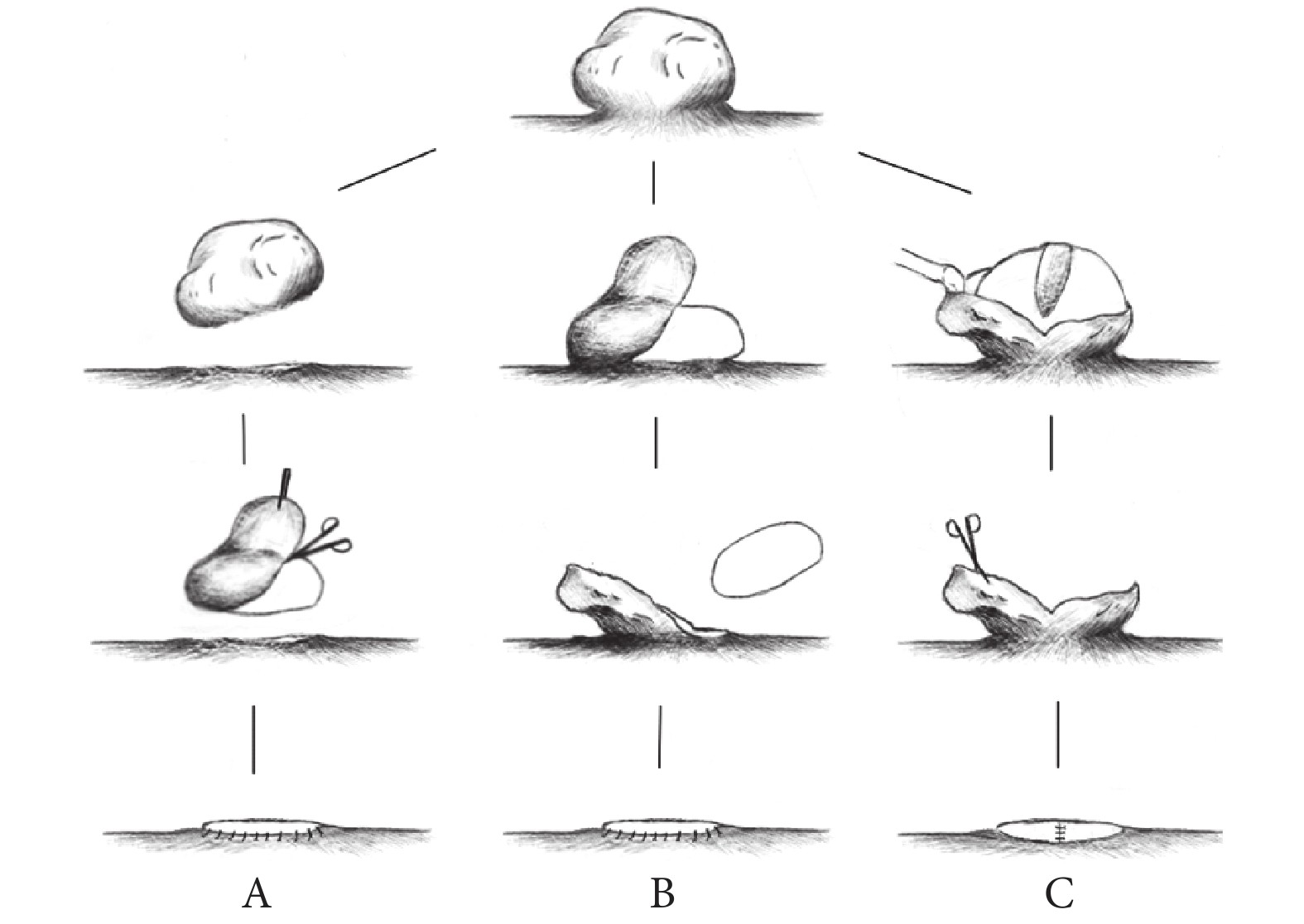

臨床醫生曾嘗試多種瘢痕疙瘩核心切除方法。Apfelberg等[20]將瘢痕疙瘩整體切除,剝離表層組織游離移植覆蓋瘢痕切除后的創面(圖1A)。Weimar等[21]則選擇切除部分瘢痕疙瘩,將剩余瘢痕疙瘩的表層皮瓣用于關閉創面(圖1B)。1983年,Salasche等[22]首次提出核心切除技術,即切除可能導致復發的瘢痕疙瘩致密纖維核心。2001年,Lee等[23]對瘢痕疙瘩核心切除的概念做了進一步闡釋,即在瘢痕疙瘩邊緣內1 mm切開瘢痕疙瘩,摘除核心,并用由表皮和真皮淺層組成的、由瘢痕瓣下血管叢供血的瘢痕瓣覆蓋創面。

圖1

多種瘢痕疙瘩核心切除技術

圖1

多種瘢痕疙瘩核心切除技術

A: 整體切除瘢痕疙瘩后,剝離游離表皮移植覆蓋創面 B:保留一部分瘢痕組織作為瘢痕瓣關閉缺損 C:Fillet瓣

Figure1. Multiple methods of keloid core excisionA: After excising the keloid, covering the defect with the epidermis graft overlying it B: Leaving a part of the keloid skin as a flap to cover the defect C: Fillet flap.

隨后,出現了更多關于瘢痕疙瘩核心切除方法的報道,在瘢痕瓣的設計方面也不斷創新。Kim等[24]將Fillet瓣設計用于耳垂瘢痕疙瘩的核心切除,即在瘢痕疙瘩作中央梭形切口,剝離切除核心,Fillet瓣關閉創面并形成新的耳垂(圖1C),作者認為該方法可滿足“5A1B”理念,即無菌(asepsis)、無創(atraumatic technique)、無創面(absence of raw surface)、無張力(avoidance of tension)、準確對合切口(accurate approximation of wound margin)和徹底止血(complete bleeding control),可以降低瘢痕疙瘩復發風險。因此,該方法適用于無法采用放射治療和類固醇激素注射等輔助治療的患者[25]。Liu等[26]提出了設計保留全部瘢痕皮膚的雙蒂皮瓣治療面部瘢痕疙瘩。在此基礎上,Hao等[27]提出了“瘢痕疙瘩表皮下血管網皮瓣(keloid subepidermal vascular network flap,KSVNF)”,這種皮瓣較Fillet瓣修剪更少,減少了對皮瓣血供的破壞。Ahmednaji等[28]則設計舌形瘢痕瓣覆蓋耳部瘢痕疙瘩核心切除后的創面。

3 瘢痕疙瘩核心切除的技術要點

3.1 切口設計

在核心切除技術中,切口設計是影響術后效果的關鍵因素,合理的切口設計可以降低切口張力,降低瘢痕瓣壞死風險,并可以提高修復的美學效果。后者對于耳部瘢痕疙瘩的治療尤為重要,因此,很多學者在手術切口設計方面進行了改良。李鵬程等[29]提出切口平行于皮膚張力線有利于降低切口張力。Adams等[30]將切口設計在瘢痕疙瘩基底部,沿邊緣切開一半,再用手術刀小心地將瘢痕疙瘩纖維團塊與其上的表皮剝離。Sun等[31]提出沿瘢痕疙瘩基底部作小于瘢痕周長一半的C形切口,以保證瘢痕瓣的血供。Kim等[24]將切口設計在耳垂瘢痕疙瘩病灶中央位置,將瘢痕瓣分為前、后兩部分,在核心切除后適當修剪瘢痕瓣邊緣,最終可以無張力閉合創面。Qi等[32]、Chen等[33]采用X形切口,將耳部瘢痕瓣分為4個三角形皮瓣,降低了瘢痕瓣壞死風險。Ogawa等[5]提出為提高美學修復效果,應盡量將切口設計在耳后,若單個瘢痕疙瘩累及耳廓的前、后方,則可將瘢痕瓣蒂部設計在耳廓前方,將瘢痕瓣向后方轉移。Napoleone等[34]提出在實施耳廓瘢痕疙瘩核心切除時,將切口隱藏在耳輪褶皺內,可以獲得更好的美學效果。

3.2 瘢痕瓣的設計

瘢痕瓣類似于隨意皮瓣,由皮瓣蒂部的血管供血[35]。在設計瘢痕瓣時,應根據瘢痕疙瘩的大小和形態,按照局部皮瓣設計原則設計,以確保瘢痕瓣具備充足的血液灌注。Hao等[27]通過對35個KSVNF的臨床觀察發現,為保證瘢痕瓣血液灌注充足,設計皮瓣長寬比不應超過1∶1。Memarzadeh等[36]則認為瘢痕瓣的厚度對血流灌注影響更大。

3.3 瘢痕瓣的切取厚度

若核心切除后留下的瘢痕瓣過薄,會相應增加瘢痕瓣壞死風險[30];但核心切除不徹底,殘留病灶可能會增加復發風險。因此,瘢痕疙瘩核心切除時,準確找到切除層次非常重要。文獻中報道的瘢痕瓣厚度范圍為1~4 mm[6,30,37]。

有關瘢痕疙瘩的組織學研究提示,成熟的瘢痕疙瘩表現為結節狀病變,瘢痕疙瘩核心部分由致密纖維組織組成[10],其質地堅硬,銳性分離時可見斷面瓷白光滑,無纖維條索。而覆蓋的瘢痕瓣與核心之間存在一明確的潛在疏松層次[20],可選擇將該層次鈍性分離,分離時可見交錯、無光澤的條索樣結締組織[6],手術時找到這個層次相對容易。此外,在瘢痕瓣和核心之間注射局部麻醉藥物后,可以更加容易地在該層次內進行解剖分離[23]。若術中難以把控切除層次,可將瘢痕瓣修薄到觸診較為柔軟作為確定瘢痕瓣厚度的標準[38-39]。此外,Choi等[39]提到由于瘢痕疙瘩組織血管較少,也可通過切取時可見部分出血來確定切取厚度。

目前,瘢痕瓣的血運模式尚未完全明確,如何設計瘢痕瓣厚度以保證成活仍是一項挑戰。有學者認為瘢痕瓣由瘢痕疙瘩的表皮及真皮淺層組成,且需要包含其下方供血的血管叢[23]。也有學者提出瘢痕瓣的血管網分布于真皮深層或真皮下,是深層血管的末端穿支[40]。Teng等[41]對KSVNF的組織學結構及血運模式進行了探索,發現瘢痕瓣由瘢痕疙瘩表皮、表皮下組織和少量瘢痕疙瘩組織組成,在表皮下層存在平行于皮膚表面的血管網,血管網位于皮膚深度150~400 μm處,皮瓣蒂血管能夠通過該血管網延伸至皮瓣遠端。此外,瘢痕瓣的血管密度及血流灌注明顯高于鄰近正常皮膚及瘢痕疙瘩深層組織,為瘢痕瓣提供了充足血運[41-42]。Liang等[43]發現瘢痕瓣血管網到皮膚表面的平均距離為(387.2±96.7)μm,近似于表皮和表皮下層的總厚度,若KSVNF厚度大于該距離,則可保證血管網等完整及皮瓣成活。因此,在術中剝離瘢痕疙瘩核心時,為避免損傷血管網、減少皮瓣壞死風險,可保留少量附著于皮瓣上的瘢痕組織。

3.4 創面關閉

為避免發生血腫、降低瘢痕復發風險,術中應當充分止血。El-Kamel等[44]提出為了避免皮瓣壞死,只有必要時才使用電凝止血。瘢痕瓣應無張力縫合,減少切口張力。術中應盡量減少皮下縫線等異物留存,皮下死腔較大時可采用經皮褥式縫合固定[6]。武曉莉等[37]采用改良褥式縫合法,縫合時勾掛基底組織,從而使瘢痕瓣與基底緊密貼合。術后則行加壓包扎控制出血。

3.5 其他核心切除操作方式

除應用手術刀剝離和切除瘢痕疙瘩,還有關于應用其他器械進行瘢痕疙瘩核心切除的報道。例如,應用皮膚環鉆進行瘢痕疙瘩核心切除,根據瘢痕疙瘩的曲度、大小和數量選用相應直徑的環鉆,反復刺入瘢痕疙瘩以切除瘢痕疙瘩核心部分,外科醫生用一只手使用穿刺活檢針時,另一只手可在耳廓對側輔助,操作較簡單,該方法適用于耳廓等解剖結構較為復雜部位,可以最大程度減少對核心外組織的損傷[39,45]。此外,還可以應用刮匙刮除瘢痕瓣多余的瘢痕組織,準確控制瘢痕瓣厚度,降低手術刀意外穿透瘢痕瓣的風險[46]。

4 瘢痕疙瘩核心切除技術的療效

研究表明,單純瘢痕疙瘩手術切除的復發率為45%~100%,而手術聯合其他輔助治療措施可明顯降低復發率[47]。瘢痕疙瘩核心切除后的輔助治療措施包括類固醇注射[7,17,28,31,38-39,46,48-52]、放射治療[5,28-29,31,52-53]、壓力治療[28,38,48,54]、冷凍治療[55]等,其中類固醇注射及放射治療是最為常用的輔助治療方式。文獻報道的并發癥包括色素沉著或減退、皮炎、局部疼痛或感覺減退、毛發脫落、皮瓣下血腫、皮瓣充血或壞死等[17,23,37-38,44]。對于術后出現皮瓣充血或壞死, Lee等[23]采用高壓氧治療,且處理后不影響最終瘢痕疙瘩復發率;El-Kame等[44]則在皮瓣壞死后采用保守治療,最終也完全愈合。現將應用核心切除技術治療瘢痕疙瘩的方式及效果總結如下,見表1。

5 瘢痕疙瘩核心切除技術的適應證和禁忌證

Ogawa等[5]提出如果能聯合術后放射治療,核心切除治療可以獲得良好效果,可用于所有類型的瘢痕疙瘩。但文獻報道瘢痕疙瘩核心切除技術多用于以下情況:① 外耳瘢痕疙瘩:外耳結構復雜,瘢痕疙瘩切除后直接縫合容易導致外耳畸形,而核心切除技術可以應用瘢痕瓣覆蓋創面,再造外耳輪廓[5,31];② 基底較寬的瘢痕疙瘩:對較大的、基底較寬的瘢痕疙瘩采用整體切除,切口常常無法一期關閉或者承受過大張力,此時可采用核心切除技術達到Ⅰ期愈合和降低切口張力的目的,減少復發風險[5,31,58]。如瘢痕疙瘩表皮不完整,有感染、囊腫或其他異常情況,則不應采用核心切除術[28]。

6 瘢痕疙瘩核心切除的相關爭議

6.1 瘢痕疙瘩邊緣及真皮淺層也可能存在增殖活性

瘢痕疙瘩核心增殖活躍的理論支持核心切除技術,但也有一些研究指出瘢痕疙瘩邊緣可能是瘢痕疙瘩形成和復發的原因之一。Seifert等[59]在瘢痕疙瘩邊緣組織內發現了凋亡抑制物AVEN和促侵襲基因(如PTHrP)過表達。Syed等[60]發現Ⅰ型膠原和Ⅲ型膠原的mRNA在瘢痕疙瘩病灶邊緣的表達水平明顯升高。Javad等[61]發現瘢痕疙瘩邊緣存在線粒體相關蛋白(如腺苷-5-三磷酸亞基、肌酸激酶、谷胱甘肽S轉移酶和硫轉移酶)的表達,表明瘢痕疙瘩邊緣組織也存在增殖活性。此外,有研究表明成纖維細胞數量自真皮淺層到深層逐漸減少,且由活躍狀態逐漸轉為靜止狀態,提示真皮淺層可能在瘢痕疙瘩形成中起著一定作用[62]。

6.2 核心切除后的殘留病灶可能導致復發

雖然瘢痕疙瘩未被納入腫瘤范疇,但瘢痕疙瘩具有腫瘤類似的生物學行為[10],核心切除后殘余的瘢痕組織可能導致瘢痕疙瘩復發。Tan等[63]發現瘢痕疙瘩邊緣及深部病灶殘留與較高復發率相關。但是,也有研究顯示瘢痕疙瘩核心切除與整體切除的復發率無明顯差異。Ogawa等[5]應用整體切除或核心切除治療耳廓瘢痕疙瘩,術后輔以放射治療,復發率分別為8.1%和0,差異無統計學意義。有學者認為耳廓形態比病灶切除的完整性更加重要,可以通過后續輔助治療來減少瘢痕疙瘩復發風險[58]。Wu等[58]根據耳廓瘢痕疙瘩的形態和部位不同,選擇核心切除或整體切除進行治療,術后采用電子線放射治療、甲氧芐啶聯合5-氟尿嘧啶注射及硅膠耳夾局部壓迫治療,隨訪期間核心切除后的患者均無復發。Tan等[63]認為,瘢痕疙瘩手術切除后切緣的組織學特征可能是其臨床預后指標,并強調了瘢痕疙瘩手術切除后病理學檢查的重要性。

7 瘢痕疙瘩核心切除的優點及缺點

通過文獻回顧,瘢痕疙瘩核心切除技術優點如下:① 瘢痕瓣覆蓋瘢痕疙瘩切除后創面,可以降低切口縫合張力[5],從而減少因皮膚張力過大造成的瘢痕疙瘩復發風險;② 利用瘢痕瓣修復創面,無需植皮或轉移其他部位的皮瓣,避免產生新的供區和新發瘢痕疙瘩;③ 核心切除后的瘢痕瓣可以重塑外耳輪廓;④ 核心切除技術應用瘢痕瓣關閉創面,或利用活檢法進行核心切除,對經驗不足的外科醫生來說操作較為簡便[28]。但是,核心切除也存在一些潛在問題:① 核心切除留下的瘢痕疙瘩組織可能導致瘢痕疙瘩復發,雖然核心切除技術聯合輔助治療可以取得良好療效,但其本身的治療效果仍需要進一步研究探索;② 瘢痕瓣蒂部設計較窄或者瘢痕瓣切取過薄,容易導致皮瓣壞死[23,30],為了避免出現血運障礙,外科醫生需要合理設計皮瓣的長寬比例和厚度,然而瘢痕瓣是否遵從正常皮瓣的成活規律尚待進一步研究確證。

8 總結與展望

瘢痕疙瘩核心的成纖維細胞增殖活躍且過度分泌細胞外基質,可能在瘢痕疙瘩形成中起關鍵作用。瘢痕疙瘩核心切除技術是一種僅切除增殖活躍的纖維核心、保留外層增殖活性較低的瘢痕瓣輔助關閉創面的手術方式。核心切除技術適用于基底較寬的瘢痕疙瘩,可以一期關閉切口,避免了在身體其他部位產生新的切口和新生瘢痕疙瘩的風險。應用核心切除技術治療外耳較大瘢痕疙瘩時,可以最大程度恢復外耳的解剖結構,獲得良好美學效果。在組織學上,瘢痕疙瘩的纖維核心位于真皮網狀層,外層結構為表皮和真皮乳頭層。在手術操作時準確找到切除層次非常重要,覆蓋的瘢痕皮與核心之間存在一個明確的潛在疏松層次,術中找到這個層次并不困難,若難以把控時可將瘢痕瓣修薄到觸診較為柔軟作為確定其厚度的標準。但目前瘢痕瓣的血運機制及切取厚度尚無定論,若瘢痕瓣切取過薄會增加其壞死風險,而若保留較多瘢痕病灶則可能增加復發風險,因此如何設計和切取瘢痕瓣仍是一項挑戰。既往研究表明,核心切除技術聯合其他輔助治療措施可以有效降低瘢痕疙瘩復發率,其中類固醇注射及放射治療是最為常用的輔助治療方式。然而,目前有關核心切除效果尚存在一定爭議,未來仍需開展更多相關基礎實驗來研究瘢痕疙瘩復發機制和瘢痕瓣的血運規律,指導臨床醫生更加合理地選擇手術適應證,并安全實施核心切除手術。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點及報道

作者貢獻聲明 冉小葉:綜述構思及設計、文章撰寫;劉元波、朱珊、李杉珊、陳子翔、韓婷璐、晉圣陽、周夢琪、臧夢青:資料收集、觀點形成

瘢痕疙瘩是一種真皮網狀層的纖維異常增生性疾病,表現為真皮網狀層的慢性炎癥狀態、過度的血管再生和膠原纖維增生,典型的瘢痕疙瘩表現為超出損傷邊界的浸潤性生長,無自發消退趨勢,且手術切除后復發率較高[1-2]。瘢痕疙瘩屬于病理性瘢痕的一種,是傷口愈合調控機制失衡的結果,成纖維細胞凋亡減少、細胞因子聯合作用造成膠原過度生成及降解減少,最終導致瘢痕疙瘩的發生和發展[3]。目前,瘢痕疙瘩的治療方式很多,包括手術切除、放射治療、藥物注射、壓力治療、冷凍療法、激光治療以及多種方式聯合治療等[4]。瘢痕疙瘩手術切除包括核心切除和整體切除,其中核心切除是手術切除的重要方式,在臨床上應用較多。

在組織學上,纖維核位于真皮網狀層,外層結構為瘢痕疙瘩的表皮和真皮乳頭層,瘢痕疙瘩核心切除是指僅切除瘢痕疙瘩的纖維核,保留瘢痕疙瘩的外層結構[5]。也有學者將核心切除稱為核心摘除[6] 、去核切除[7]、病灶內切除[5]等。本文通過文獻回顧,對瘢痕疙瘩核心切除技術的原理、應用進展、技術要點和優缺點等進行綜述,有助于臨床醫生全面了解瘢痕疙瘩核心切除技術,為臨床醫生更好地做出合理的臨床決策提供參考。

1 瘢痕疙瘩核心切除技術的原理

1.1 瘢痕疙瘩核心在瘢痕疙瘩形成過程中的作用

既往研究表明,瘢痕疙瘩內存在增殖核心,可能是引發瘢痕疙瘩過度增殖的主要因素。Luo等[8]將瘢痕疙瘩組織分為淺表、核心和基底3個部分,他們發現瘢痕疙瘩淺表和基底的成纖維細胞倍增時間和飽和密度正常,而核心的成纖維細胞倍增時間明顯縮短、飽和密度較高。同樣,Supp等[9]發現,與瘢痕疙瘩真皮乳頭層內成纖維細胞和正常成纖維細胞相比,在瘢痕疙瘩真皮網狀層的成纖維細胞中,瘢痕疙瘩形成相關基因(如Ⅰ型膠原α1和TGF-β1等)表達水平升高。Chong等[10]在耳部瘢痕疙瘩的組織學研究中發現,瘢痕疙瘩內層組織包含大量旋渦狀排列的活化成纖維細胞及富含血管和炎癥細胞的疏松結締組織,可能是增殖活躍的部位。此外,瘢痕疙瘩真皮網狀層成纖維細胞過度分泌細胞外基質,導致真皮網狀層增厚,是瘢痕疙瘩膨大生長的主要原因[9]。體外細胞實驗結果表明,從瘢痕疙瘩核心提取的成纖維細胞可形成三維結構,產生細胞外基質,促使細胞聚集,在體外形成類似瘢痕疙瘩的組織[8]。以上研究提示,瘢痕疙瘩核心的成纖維細胞具有過度增殖及過度分泌細胞外基質的特點,切除核心部分可以達到減少瘢痕疙瘩過度增殖的目的。

1.2 瘢痕疙瘩核心切除與切口張力

較寬的瘢痕疙瘩整體切除后,切口真皮層會承受較大張力。研究表明機械張力在瘢痕疙瘩的發生、發展中起重要作用。皮膚細胞機械感受器(如離子通道、生長因子受體、G蛋白偶聯受體、整合素等)會將機械信號轉換為生物化學信號,通過整合素-細胞骨架、TGF-β/Smad等多種相互作用的信號通路網絡,形成機械化學偶聯刺激,調控成纖維細胞增殖,促進上皮化及血管形成,促使瘢痕疙瘩形成或復發[11-12]。通常,瘢痕疙瘩的皮膚組織學結構正常[13],核心切除技術通過切除位于真皮網狀層的核心,并保留瘢痕疙瘩表皮和真皮乳頭層組織用于關閉創面,從而避免了切口真皮層承受過大張力,減少因張力導致的膠原過度合成[14]。也有學者提出瘢痕疙瘩內的纖維核類似于內置皮膚擴張器,在導致增生的同時,也提供了更多表層組織用于關閉創面,減小了切口縫合后的張力[1,15]。

1.3 瘢痕疙瘩手術切除與周圍皮膚損傷

有研究指出,瘢痕疙瘩周圍皮膚具有形成瘢痕疙瘩的傾向[16-17]。Dong等[18]研究表明,IL-1α、IL-1β、IL-6和TNF-α等促炎因子在瘢痕疙瘩成纖維細胞中的表達上調,作者推測在真皮損傷等創傷時,瘢痕疙瘩患者皮膚中的促炎基因表達上調,進而導致慢性炎癥。瘢痕疙瘩手術切除后可能刺激周圍皮膚產生炎癥反應,導致多余的膠原合成,引起局部瘢痕疙瘩復發[19]。而核心切除可以減少對瘢痕疙瘩周圍皮膚的損傷,從而降低瘢痕疙瘩復發風險。

2 瘢痕疙瘩核心切除技術的歷史沿革

臨床醫生曾嘗試多種瘢痕疙瘩核心切除方法。Apfelberg等[20]將瘢痕疙瘩整體切除,剝離表層組織游離移植覆蓋瘢痕切除后的創面(圖1A)。Weimar等[21]則選擇切除部分瘢痕疙瘩,將剩余瘢痕疙瘩的表層皮瓣用于關閉創面(圖1B)。1983年,Salasche等[22]首次提出核心切除技術,即切除可能導致復發的瘢痕疙瘩致密纖維核心。2001年,Lee等[23]對瘢痕疙瘩核心切除的概念做了進一步闡釋,即在瘢痕疙瘩邊緣內1 mm切開瘢痕疙瘩,摘除核心,并用由表皮和真皮淺層組成的、由瘢痕瓣下血管叢供血的瘢痕瓣覆蓋創面。

圖1

多種瘢痕疙瘩核心切除技術

圖1

多種瘢痕疙瘩核心切除技術

A: 整體切除瘢痕疙瘩后,剝離游離表皮移植覆蓋創面 B:保留一部分瘢痕組織作為瘢痕瓣關閉缺損 C:Fillet瓣

Figure1. Multiple methods of keloid core excisionA: After excising the keloid, covering the defect with the epidermis graft overlying it B: Leaving a part of the keloid skin as a flap to cover the defect C: Fillet flap.

隨后,出現了更多關于瘢痕疙瘩核心切除方法的報道,在瘢痕瓣的設計方面也不斷創新。Kim等[24]將Fillet瓣設計用于耳垂瘢痕疙瘩的核心切除,即在瘢痕疙瘩作中央梭形切口,剝離切除核心,Fillet瓣關閉創面并形成新的耳垂(圖1C),作者認為該方法可滿足“5A1B”理念,即無菌(asepsis)、無創(atraumatic technique)、無創面(absence of raw surface)、無張力(avoidance of tension)、準確對合切口(accurate approximation of wound margin)和徹底止血(complete bleeding control),可以降低瘢痕疙瘩復發風險。因此,該方法適用于無法采用放射治療和類固醇激素注射等輔助治療的患者[25]。Liu等[26]提出了設計保留全部瘢痕皮膚的雙蒂皮瓣治療面部瘢痕疙瘩。在此基礎上,Hao等[27]提出了“瘢痕疙瘩表皮下血管網皮瓣(keloid subepidermal vascular network flap,KSVNF)”,這種皮瓣較Fillet瓣修剪更少,減少了對皮瓣血供的破壞。Ahmednaji等[28]則設計舌形瘢痕瓣覆蓋耳部瘢痕疙瘩核心切除后的創面。

3 瘢痕疙瘩核心切除的技術要點

3.1 切口設計

在核心切除技術中,切口設計是影響術后效果的關鍵因素,合理的切口設計可以降低切口張力,降低瘢痕瓣壞死風險,并可以提高修復的美學效果。后者對于耳部瘢痕疙瘩的治療尤為重要,因此,很多學者在手術切口設計方面進行了改良。李鵬程等[29]提出切口平行于皮膚張力線有利于降低切口張力。Adams等[30]將切口設計在瘢痕疙瘩基底部,沿邊緣切開一半,再用手術刀小心地將瘢痕疙瘩纖維團塊與其上的表皮剝離。Sun等[31]提出沿瘢痕疙瘩基底部作小于瘢痕周長一半的C形切口,以保證瘢痕瓣的血供。Kim等[24]將切口設計在耳垂瘢痕疙瘩病灶中央位置,將瘢痕瓣分為前、后兩部分,在核心切除后適當修剪瘢痕瓣邊緣,最終可以無張力閉合創面。Qi等[32]、Chen等[33]采用X形切口,將耳部瘢痕瓣分為4個三角形皮瓣,降低了瘢痕瓣壞死風險。Ogawa等[5]提出為提高美學修復效果,應盡量將切口設計在耳后,若單個瘢痕疙瘩累及耳廓的前、后方,則可將瘢痕瓣蒂部設計在耳廓前方,將瘢痕瓣向后方轉移。Napoleone等[34]提出在實施耳廓瘢痕疙瘩核心切除時,將切口隱藏在耳輪褶皺內,可以獲得更好的美學效果。

3.2 瘢痕瓣的設計

瘢痕瓣類似于隨意皮瓣,由皮瓣蒂部的血管供血[35]。在設計瘢痕瓣時,應根據瘢痕疙瘩的大小和形態,按照局部皮瓣設計原則設計,以確保瘢痕瓣具備充足的血液灌注。Hao等[27]通過對35個KSVNF的臨床觀察發現,為保證瘢痕瓣血液灌注充足,設計皮瓣長寬比不應超過1∶1。Memarzadeh等[36]則認為瘢痕瓣的厚度對血流灌注影響更大。

3.3 瘢痕瓣的切取厚度

若核心切除后留下的瘢痕瓣過薄,會相應增加瘢痕瓣壞死風險[30];但核心切除不徹底,殘留病灶可能會增加復發風險。因此,瘢痕疙瘩核心切除時,準確找到切除層次非常重要。文獻中報道的瘢痕瓣厚度范圍為1~4 mm[6,30,37]。

有關瘢痕疙瘩的組織學研究提示,成熟的瘢痕疙瘩表現為結節狀病變,瘢痕疙瘩核心部分由致密纖維組織組成[10],其質地堅硬,銳性分離時可見斷面瓷白光滑,無纖維條索。而覆蓋的瘢痕瓣與核心之間存在一明確的潛在疏松層次[20],可選擇將該層次鈍性分離,分離時可見交錯、無光澤的條索樣結締組織[6],手術時找到這個層次相對容易。此外,在瘢痕瓣和核心之間注射局部麻醉藥物后,可以更加容易地在該層次內進行解剖分離[23]。若術中難以把控切除層次,可將瘢痕瓣修薄到觸診較為柔軟作為確定瘢痕瓣厚度的標準[38-39]。此外,Choi等[39]提到由于瘢痕疙瘩組織血管較少,也可通過切取時可見部分出血來確定切取厚度。

目前,瘢痕瓣的血運模式尚未完全明確,如何設計瘢痕瓣厚度以保證成活仍是一項挑戰。有學者認為瘢痕瓣由瘢痕疙瘩的表皮及真皮淺層組成,且需要包含其下方供血的血管叢[23]。也有學者提出瘢痕瓣的血管網分布于真皮深層或真皮下,是深層血管的末端穿支[40]。Teng等[41]對KSVNF的組織學結構及血運模式進行了探索,發現瘢痕瓣由瘢痕疙瘩表皮、表皮下組織和少量瘢痕疙瘩組織組成,在表皮下層存在平行于皮膚表面的血管網,血管網位于皮膚深度150~400 μm處,皮瓣蒂血管能夠通過該血管網延伸至皮瓣遠端。此外,瘢痕瓣的血管密度及血流灌注明顯高于鄰近正常皮膚及瘢痕疙瘩深層組織,為瘢痕瓣提供了充足血運[41-42]。Liang等[43]發現瘢痕瓣血管網到皮膚表面的平均距離為(387.2±96.7)μm,近似于表皮和表皮下層的總厚度,若KSVNF厚度大于該距離,則可保證血管網等完整及皮瓣成活。因此,在術中剝離瘢痕疙瘩核心時,為避免損傷血管網、減少皮瓣壞死風險,可保留少量附著于皮瓣上的瘢痕組織。

3.4 創面關閉

為避免發生血腫、降低瘢痕復發風險,術中應當充分止血。El-Kamel等[44]提出為了避免皮瓣壞死,只有必要時才使用電凝止血。瘢痕瓣應無張力縫合,減少切口張力。術中應盡量減少皮下縫線等異物留存,皮下死腔較大時可采用經皮褥式縫合固定[6]。武曉莉等[37]采用改良褥式縫合法,縫合時勾掛基底組織,從而使瘢痕瓣與基底緊密貼合。術后則行加壓包扎控制出血。

3.5 其他核心切除操作方式

除應用手術刀剝離和切除瘢痕疙瘩,還有關于應用其他器械進行瘢痕疙瘩核心切除的報道。例如,應用皮膚環鉆進行瘢痕疙瘩核心切除,根據瘢痕疙瘩的曲度、大小和數量選用相應直徑的環鉆,反復刺入瘢痕疙瘩以切除瘢痕疙瘩核心部分,外科醫生用一只手使用穿刺活檢針時,另一只手可在耳廓對側輔助,操作較簡單,該方法適用于耳廓等解剖結構較為復雜部位,可以最大程度減少對核心外組織的損傷[39,45]。此外,還可以應用刮匙刮除瘢痕瓣多余的瘢痕組織,準確控制瘢痕瓣厚度,降低手術刀意外穿透瘢痕瓣的風險[46]。

4 瘢痕疙瘩核心切除技術的療效

研究表明,單純瘢痕疙瘩手術切除的復發率為45%~100%,而手術聯合其他輔助治療措施可明顯降低復發率[47]。瘢痕疙瘩核心切除后的輔助治療措施包括類固醇注射[7,17,28,31,38-39,46,48-52]、放射治療[5,28-29,31,52-53]、壓力治療[28,38,48,54]、冷凍治療[55]等,其中類固醇注射及放射治療是最為常用的輔助治療方式。文獻報道的并發癥包括色素沉著或減退、皮炎、局部疼痛或感覺減退、毛發脫落、皮瓣下血腫、皮瓣充血或壞死等[17,23,37-38,44]。對于術后出現皮瓣充血或壞死, Lee等[23]采用高壓氧治療,且處理后不影響最終瘢痕疙瘩復發率;El-Kame等[44]則在皮瓣壞死后采用保守治療,最終也完全愈合。現將應用核心切除技術治療瘢痕疙瘩的方式及效果總結如下,見表1。

5 瘢痕疙瘩核心切除技術的適應證和禁忌證

Ogawa等[5]提出如果能聯合術后放射治療,核心切除治療可以獲得良好效果,可用于所有類型的瘢痕疙瘩。但文獻報道瘢痕疙瘩核心切除技術多用于以下情況:① 外耳瘢痕疙瘩:外耳結構復雜,瘢痕疙瘩切除后直接縫合容易導致外耳畸形,而核心切除技術可以應用瘢痕瓣覆蓋創面,再造外耳輪廓[5,31];② 基底較寬的瘢痕疙瘩:對較大的、基底較寬的瘢痕疙瘩采用整體切除,切口常常無法一期關閉或者承受過大張力,此時可采用核心切除技術達到Ⅰ期愈合和降低切口張力的目的,減少復發風險[5,31,58]。如瘢痕疙瘩表皮不完整,有感染、囊腫或其他異常情況,則不應采用核心切除術[28]。

6 瘢痕疙瘩核心切除的相關爭議

6.1 瘢痕疙瘩邊緣及真皮淺層也可能存在增殖活性

瘢痕疙瘩核心增殖活躍的理論支持核心切除技術,但也有一些研究指出瘢痕疙瘩邊緣可能是瘢痕疙瘩形成和復發的原因之一。Seifert等[59]在瘢痕疙瘩邊緣組織內發現了凋亡抑制物AVEN和促侵襲基因(如PTHrP)過表達。Syed等[60]發現Ⅰ型膠原和Ⅲ型膠原的mRNA在瘢痕疙瘩病灶邊緣的表達水平明顯升高。Javad等[61]發現瘢痕疙瘩邊緣存在線粒體相關蛋白(如腺苷-5-三磷酸亞基、肌酸激酶、谷胱甘肽S轉移酶和硫轉移酶)的表達,表明瘢痕疙瘩邊緣組織也存在增殖活性。此外,有研究表明成纖維細胞數量自真皮淺層到深層逐漸減少,且由活躍狀態逐漸轉為靜止狀態,提示真皮淺層可能在瘢痕疙瘩形成中起著一定作用[62]。

6.2 核心切除后的殘留病灶可能導致復發

雖然瘢痕疙瘩未被納入腫瘤范疇,但瘢痕疙瘩具有腫瘤類似的生物學行為[10],核心切除后殘余的瘢痕組織可能導致瘢痕疙瘩復發。Tan等[63]發現瘢痕疙瘩邊緣及深部病灶殘留與較高復發率相關。但是,也有研究顯示瘢痕疙瘩核心切除與整體切除的復發率無明顯差異。Ogawa等[5]應用整體切除或核心切除治療耳廓瘢痕疙瘩,術后輔以放射治療,復發率分別為8.1%和0,差異無統計學意義。有學者認為耳廓形態比病灶切除的完整性更加重要,可以通過后續輔助治療來減少瘢痕疙瘩復發風險[58]。Wu等[58]根據耳廓瘢痕疙瘩的形態和部位不同,選擇核心切除或整體切除進行治療,術后采用電子線放射治療、甲氧芐啶聯合5-氟尿嘧啶注射及硅膠耳夾局部壓迫治療,隨訪期間核心切除后的患者均無復發。Tan等[63]認為,瘢痕疙瘩手術切除后切緣的組織學特征可能是其臨床預后指標,并強調了瘢痕疙瘩手術切除后病理學檢查的重要性。

7 瘢痕疙瘩核心切除的優點及缺點

通過文獻回顧,瘢痕疙瘩核心切除技術優點如下:① 瘢痕瓣覆蓋瘢痕疙瘩切除后創面,可以降低切口縫合張力[5],從而減少因皮膚張力過大造成的瘢痕疙瘩復發風險;② 利用瘢痕瓣修復創面,無需植皮或轉移其他部位的皮瓣,避免產生新的供區和新發瘢痕疙瘩;③ 核心切除后的瘢痕瓣可以重塑外耳輪廓;④ 核心切除技術應用瘢痕瓣關閉創面,或利用活檢法進行核心切除,對經驗不足的外科醫生來說操作較為簡便[28]。但是,核心切除也存在一些潛在問題:① 核心切除留下的瘢痕疙瘩組織可能導致瘢痕疙瘩復發,雖然核心切除技術聯合輔助治療可以取得良好療效,但其本身的治療效果仍需要進一步研究探索;② 瘢痕瓣蒂部設計較窄或者瘢痕瓣切取過薄,容易導致皮瓣壞死[23,30],為了避免出現血運障礙,外科醫生需要合理設計皮瓣的長寬比例和厚度,然而瘢痕瓣是否遵從正常皮瓣的成活規律尚待進一步研究確證。

8 總結與展望

瘢痕疙瘩核心的成纖維細胞增殖活躍且過度分泌細胞外基質,可能在瘢痕疙瘩形成中起關鍵作用。瘢痕疙瘩核心切除技術是一種僅切除增殖活躍的纖維核心、保留外層增殖活性較低的瘢痕瓣輔助關閉創面的手術方式。核心切除技術適用于基底較寬的瘢痕疙瘩,可以一期關閉切口,避免了在身體其他部位產生新的切口和新生瘢痕疙瘩的風險。應用核心切除技術治療外耳較大瘢痕疙瘩時,可以最大程度恢復外耳的解剖結構,獲得良好美學效果。在組織學上,瘢痕疙瘩的纖維核心位于真皮網狀層,外層結構為表皮和真皮乳頭層。在手術操作時準確找到切除層次非常重要,覆蓋的瘢痕皮與核心之間存在一個明確的潛在疏松層次,術中找到這個層次并不困難,若難以把控時可將瘢痕瓣修薄到觸診較為柔軟作為確定其厚度的標準。但目前瘢痕瓣的血運機制及切取厚度尚無定論,若瘢痕瓣切取過薄會增加其壞死風險,而若保留較多瘢痕病灶則可能增加復發風險,因此如何設計和切取瘢痕瓣仍是一項挑戰。既往研究表明,核心切除技術聯合其他輔助治療措施可以有效降低瘢痕疙瘩復發率,其中類固醇注射及放射治療是最為常用的輔助治療方式。然而,目前有關核心切除效果尚存在一定爭議,未來仍需開展更多相關基礎實驗來研究瘢痕疙瘩復發機制和瘢痕瓣的血運規律,指導臨床醫生更加合理地選擇手術適應證,并安全實施核心切除手術。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點及報道

作者貢獻聲明 冉小葉:綜述構思及設計、文章撰寫;劉元波、朱珊、李杉珊、陳子翔、韓婷璐、晉圣陽、周夢琪、臧夢青:資料收集、觀點形成