引用本文: 王中鶴, 曹文豪, 齊紅哲, 孔令通, 劉浩宇, 陳辰, 李連華, 孫麗君, 陳華. 通道輔助微創吻合技術治療急性跟腱斷裂中保護套筒與腓腸神經位置關系解剖研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(11): 1325-1329. doi: 10.7507/1002-1892.202408055 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

急性跟腱斷裂是臨床常見肌腱損傷類型之一,治療目標是使患者盡快恢復至傷前運動水平[1-2]。手術是常用治療方案,主要包括傳統開放術式和微創手術。前者雖有效,但創傷較大,易伴發切口感染、軟組織粘連等并發癥[3]。微創手術對跟腱周圍血供破壞較小,切口并發癥少,患者術后恢復快[4],但術中存在腓腸神經損傷風險,主要原因為腓腸神經解剖位置存在較大變異及術中非直視下穿刺針穿刺[5-6]。一旦腓腸神經損傷,患者會出現足外側緣感覺異常,表現為短暫或長期麻木與刺痛感,影響生活質量。因此,了解腓腸神經解剖結構具有重要臨床意義[7-8]。

為避免損傷腓腸神經,有學者提出超聲引導下或者通過關節鏡直視下手術,但此兩項技術對術者超聲辨別能力與關節鏡操作技能要求較高,學習曲線較長[6,9-10]。王瑞強等[11]利用小隱靜脈與腓腸神經伴行的解剖關系,在術前使用超聲進行標記,同時在小腿內側進行經皮穿刺。但上述方法手術中均未對腓腸神經進行保護,在穿刺過程中仍依賴術者操作經驗。

通道輔助微創吻合技術(channel assisted minimally invasive repair,CAMIR)是跟腱微創治療領域的一項創新突破,術中運用特制保護套筒構建縫合通道,確保整個縫合操作在通道內完成,有效隔離并保護腓腸神經,操作簡便[12]。但是術中保護套筒與腓腸神經位置關系尚不明確,為此我們基于成人尸體標本模擬CAMIR治療急性跟腱斷裂,探究兩者空間位置關系,進一步探討該技術安全性與可行性。報告如下。

1 材料與方法

1.1 實驗標本及器械

選取12具成年下肢標本,由鄭州仁濟醫院解剖教研室提供。供體男8具、女4具,年齡(68.0±11.6)歲,體質量(68.83±4.80)kg。左下肢6具,右下肢6具。無下肢外傷史或體征,體表無手術瘢痕。

CAMIR吻合系統(河北愛能生物科技股份有限公司),包括固定導向包、輔助手術工具包和縫合針線包。其中,固定導向包含1個跟腱吻合器,由1對內側臂和1對外側臂連接而成,用于夾持斷裂的跟腱腱體。輔助手術工具包含2枚近端保護套筒、2枚跟骨導向套筒、2枚腱鞘切割器(雙面側刃尖錐)、1枚鉆孔針(直徑3 mm、長度20 cm)、1枚頂針、1枚縫合針中線過線套筒、1枚縫合針偏心過線套筒。縫合針線包含1枚帶線單針和1枚帶線雙針。

1.2 實驗方法

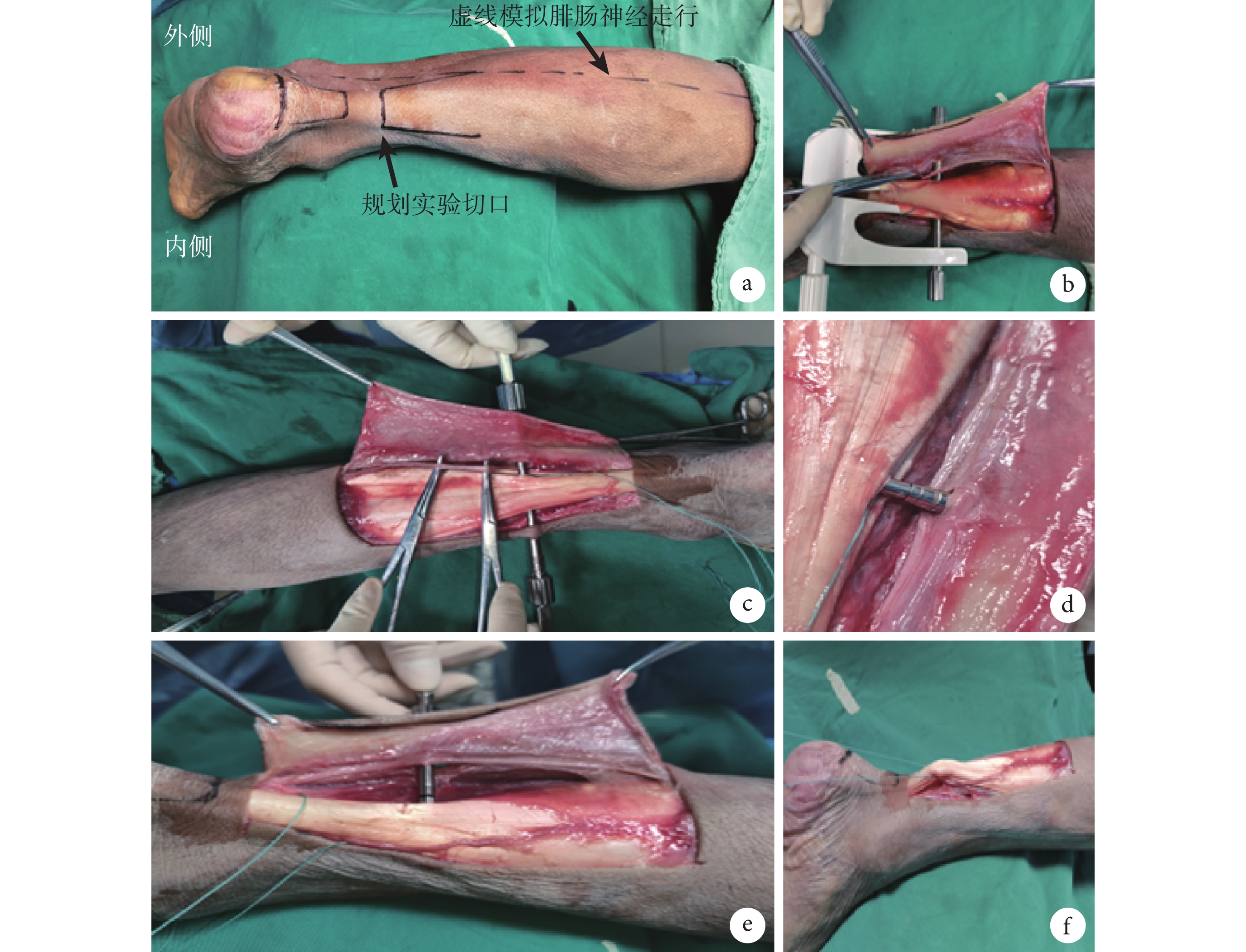

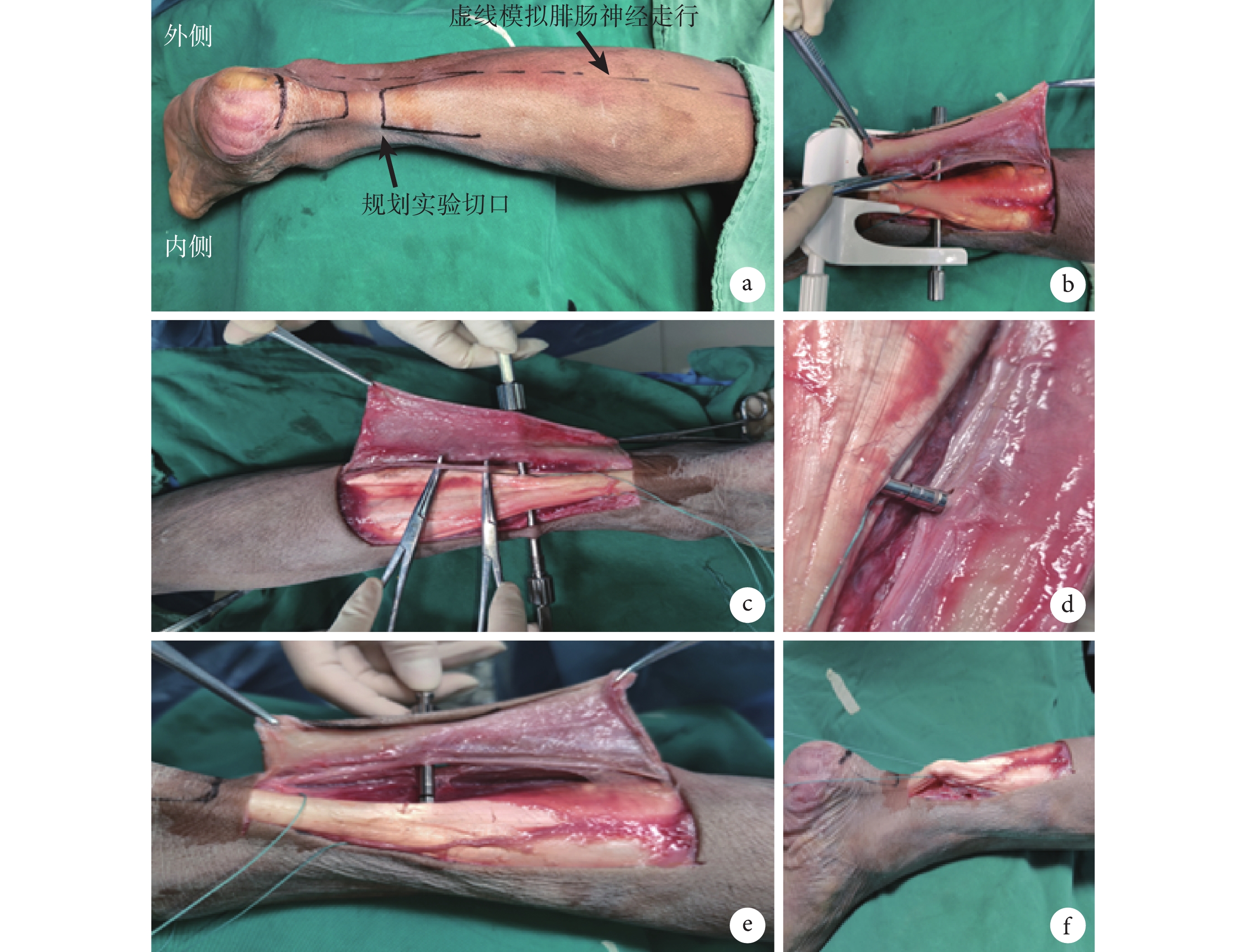

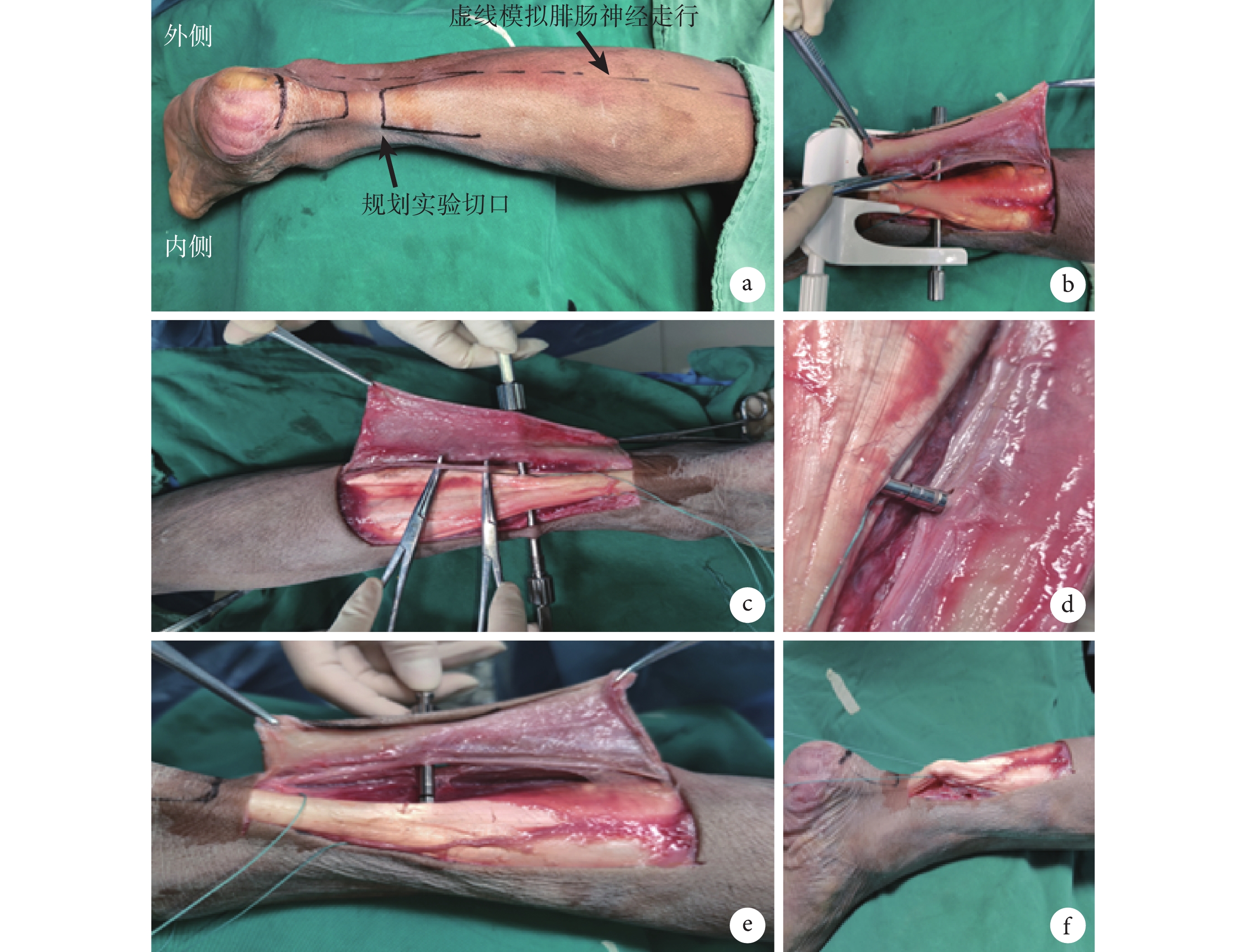

參照手術俯臥位固定標本,于跟腱中線上距離跟腱止點近端4 cm處作一2 cm長橫切口。將CAMIR跟腱吻合器在腱周鞘膜內向跟腱近端置入,在外側臂兩側沿外臂引導孔,各在內、外側皮膚表面作一長5 mm鉗式切口,通過外臂引導孔置入保護套筒以及長1.5 cm雙面側刃尖錐,鈍性刺穿跟腱筋膜鞘,向跟腱斷端遠、近方向推移跟腱吻合器,用尖錐末端側刃切開筋膜鞘1.0~1.5 cm,沿尖錐旋入通道定位套筒,使套筒進入內臂,建立縫合通道。帶線雙針通過中心過線套筒后整體向遠端平移跟腱吻合器,完成近端抓持。見圖1。

圖1

CAMIR 縫合跟腱操作示意圖

圖1

CAMIR 縫合跟腱操作示意圖

a. 手術切口;b. 跟腱吻合器置入后整體外觀;c. 移除跟腱吻合器后,未發現腓腸神經存在激惹情況;d、e. 保護套筒將腓腸神經完全隔離;f. 縫線安全完成對跟腱近端的抓持

Figure1. Schematic diagram of CAMIR technique for Achilles tendon suturinga. Surgical incision; b. Appearance after insertion of the Achilles tendon anastomotic device; c. No irritation of the sural nerve observed after removal of the anastomotic device; d, e. The protective channel completely isolated the sural nerve; f. The proximal end of the Achilles tendon was safely grasped by suture

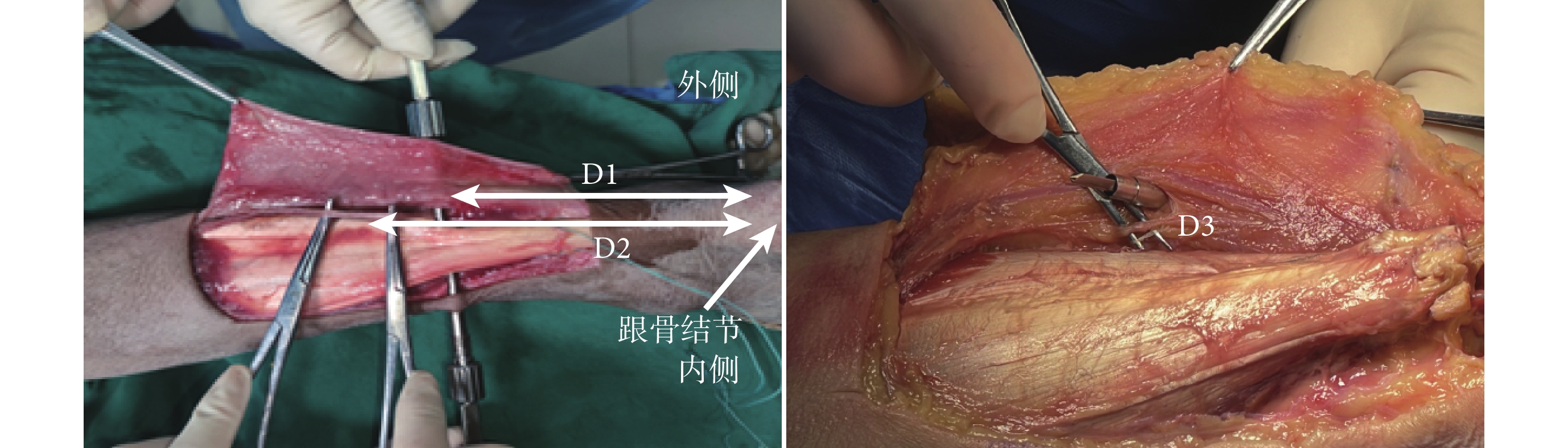

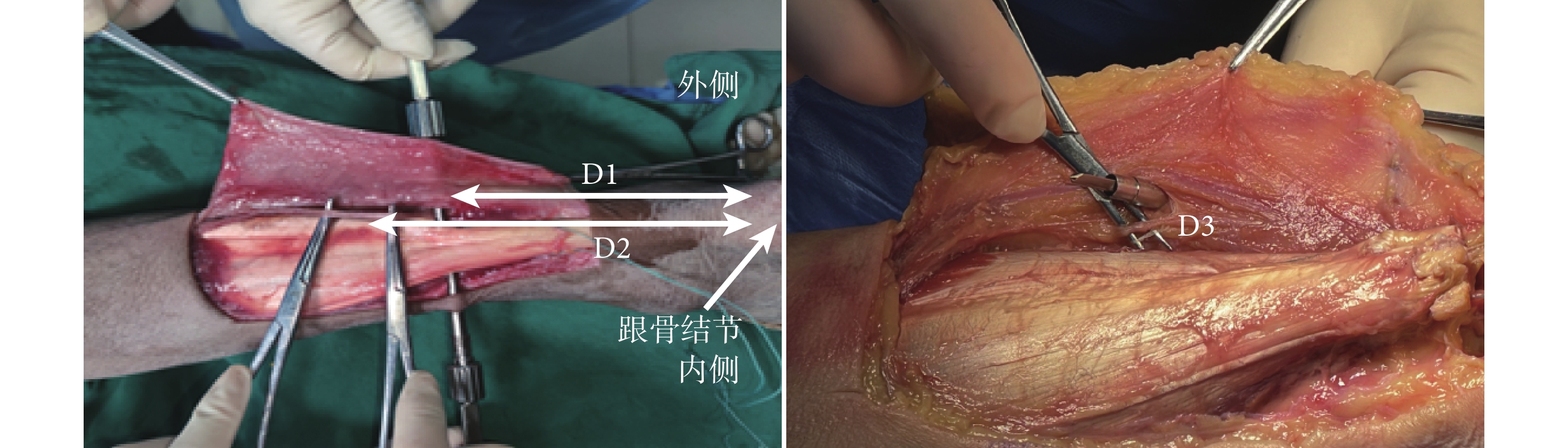

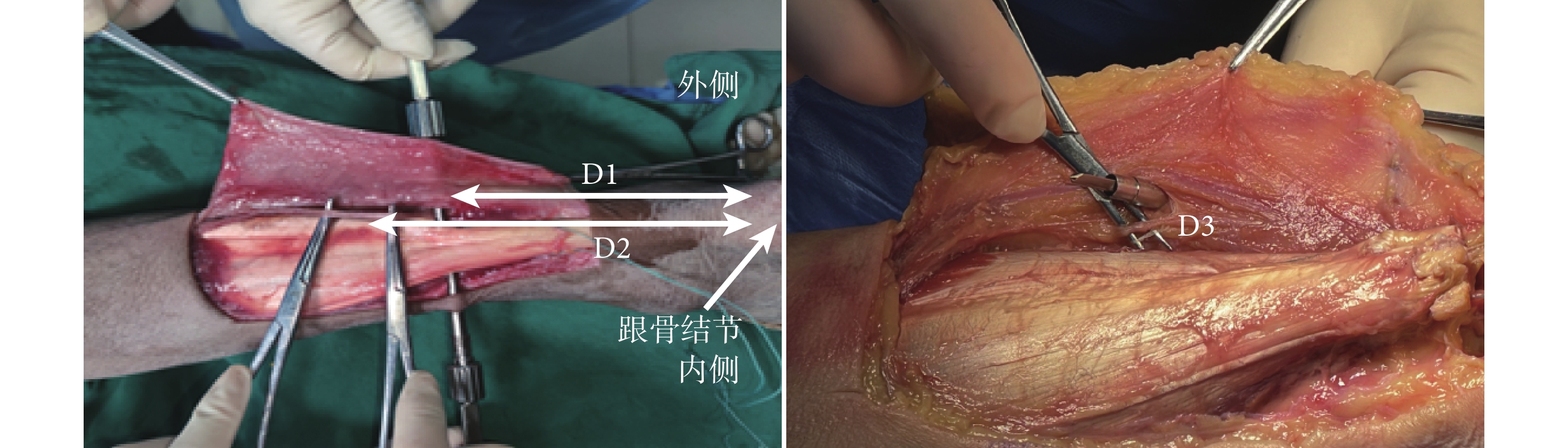

在保留套筒基礎上,沿跟腱內側縱形切開皮膚,仔細分離皮下組織,游離腓腸神經,直視下觀察保護套筒與腓腸神經位置關系,記錄保護套筒與跟骨結節位置關系。腓腸神經損傷定義為縫線、套筒、尖錐刺穿腓腸神經。跟骨結節位置相對固定,不受手術操作影響,研究選擇其作為測量參照物。跟腱吻合器固定于尸體標本后,使用數顯游標卡尺(煙臺市綠林工具有限公司)測量腓腸神經與跟腱外側緣交點至跟骨止點距離(D1)、保護套筒與跟骨止點垂直距離(D2)、腓腸神經與保護套筒水平距離(D3)。見圖2。

圖2

測量指標示意圖

Figure2.

Schematic diagram of measurement indicators

圖2

測量指標示意圖

Figure2.

Schematic diagram of measurement indicators

2 結果

解剖可見腓腸神經與保護套筒空間位置關系不固定,腓腸神經可位于保護套筒上方(8具)或下方(4具)。見圖3。在內、外側保護套筒建立縫合通道后,縫線順利穿過縫合通道,完成對跟腱近端的抓持,整個縫合過程均在縫合通道即保護套筒內進行,12具標本均未發生腓腸神經損傷。

圖3

解剖觀察示腓腸神經位于保護套筒上方(左)或下方(右)

Figure3.

The sural nerve was located above (left)/below (right) the protective channel

圖3

解剖觀察示腓腸神經位于保護套筒上方(左)或下方(右)

Figure3.

The sural nerve was located above (left)/below (right) the protective channel

測量示腓腸神經與跟腱外側緣交點至跟骨止點距離為(105.67±14.94)mm(84~128 mm),保護套筒與跟骨止點垂直距離為(93.20±9.57)mm(82.1~108.9 mm),腓腸神經與保護套筒水平距離(0.31±0.14)mm(0.1~0.5 mm)。見表1。

3 討論

CAMIR腓腸神經保護機制為當雙面側刃尖錐刺破腱鞘時,腓腸神經被隔離在縫合通道之外,保護套筒同時從跟腱吻合器內、外側旋入進而構建縫合通道,只要穿刺帶線過程在縫合通道內進行,就不會出現腓腸神經損傷情況[12-14]。整個縫合過程中,穿刺針被嚴格限制在預先構建的縫合通道內,從根本上避免了與腓腸神經的接觸,從而徹底避免對神經組織產生激惹風險。Li等[15]報道了68例急性跟腱斷裂患者,分別采用CAMIR及經皮穿刺技術修復,前者術中均無腓腸神經損傷發生,而后者出現5例腓腸神經損傷。

本研究中,我們選取跟骨結節作為參照點,測量腓腸神經與跟腱外側緣交點至跟骨止點距離(D1)、保護套筒與跟骨止點垂直距離(D2)、腓腸神經與保護套筒水平距離(D3)。其中,D1測量旨在判斷腓腸神經位置,反映腓腸神經位置的變異情況;D2則反映CAMIR跟腱吻合器置入后保護通道相對位置;D3反映縫合通道與腓腸神經空間距離。既往研究表明腓腸神經與跟腱外側緣交點位置存在顯著變異 [16-18],提示可能造成CAMIR縫合術中腓腸神經損傷。回顧既往研究,Blackmon等[19]指出腓腸神經與跟腱外側緣交點至跟骨止點距離為8~10 cm;Porter等[20]報道該距離平均為9.61 cm;Yammine等[21]通過綜合分析7項尸體解剖研究結果,得出該距離為(9.91±0.67)cm,強調了腓腸神經位置高度變異性。但是經本研究解剖觀測,我們發現無論保護套筒置于腓腸神經之上或之下,均未見縫線穿透縫合通道觸及或刺激腓腸神經現象。值得注意的是,本研究測量的腓腸神經與跟腱外側緣交點至跟骨止點距離為(105.67±14.94)mm,與前述研究存在一定差異,也從一方面進一步明確了腓腸神經位置存在較大變異,即腓腸神經與跟腱外側緣交點位置并不固定,約在跟腱全長55%位置[16]。該結果提示臨床實踐中需高度重視個體差異,以確保手術精準性和安全性。此外,本研究結果顯示的保護套筒與腓腸神經之間存在一種非固定且保持適當間距的動態關系,也體現了CAMIR能夠靈活應對腓腸神經高度變異性,確保手術操作安全性。

綜上述,本研究通過解剖觀測明確了CAMIR治療急性跟腱斷裂時能保護腓腸神經,有效降低損傷風險。但由于尸體標本有限,且僅觀測跟腱體部斷裂,對于其他類型的跟腱斷裂(如跟腱止點撕脫、腱腹聯合處斷裂等)有待進一步研究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的分析及其報道

倫理聲明 研究方案經中國人民解放軍總醫院第四醫學中心臨床試驗醫學倫理委員會批準(2023KY094-KS001)

作者貢獻聲明 王中鶴:臨床數據收集,文章撰寫及修改;陳華、曹文豪、齊紅哲:解剖實驗設計及指導實施;孫麗君、李連華:檢驗實驗數據可靠性;陳辰、劉浩宇、孔令通:解剖實驗數據采集;陳華:對文章的知識性內容作批評性審閱

急性跟腱斷裂是臨床常見肌腱損傷類型之一,治療目標是使患者盡快恢復至傷前運動水平[1-2]。手術是常用治療方案,主要包括傳統開放術式和微創手術。前者雖有效,但創傷較大,易伴發切口感染、軟組織粘連等并發癥[3]。微創手術對跟腱周圍血供破壞較小,切口并發癥少,患者術后恢復快[4],但術中存在腓腸神經損傷風險,主要原因為腓腸神經解剖位置存在較大變異及術中非直視下穿刺針穿刺[5-6]。一旦腓腸神經損傷,患者會出現足外側緣感覺異常,表現為短暫或長期麻木與刺痛感,影響生活質量。因此,了解腓腸神經解剖結構具有重要臨床意義[7-8]。

為避免損傷腓腸神經,有學者提出超聲引導下或者通過關節鏡直視下手術,但此兩項技術對術者超聲辨別能力與關節鏡操作技能要求較高,學習曲線較長[6,9-10]。王瑞強等[11]利用小隱靜脈與腓腸神經伴行的解剖關系,在術前使用超聲進行標記,同時在小腿內側進行經皮穿刺。但上述方法手術中均未對腓腸神經進行保護,在穿刺過程中仍依賴術者操作經驗。

通道輔助微創吻合技術(channel assisted minimally invasive repair,CAMIR)是跟腱微創治療領域的一項創新突破,術中運用特制保護套筒構建縫合通道,確保整個縫合操作在通道內完成,有效隔離并保護腓腸神經,操作簡便[12]。但是術中保護套筒與腓腸神經位置關系尚不明確,為此我們基于成人尸體標本模擬CAMIR治療急性跟腱斷裂,探究兩者空間位置關系,進一步探討該技術安全性與可行性。報告如下。

1 材料與方法

1.1 實驗標本及器械

選取12具成年下肢標本,由鄭州仁濟醫院解剖教研室提供。供體男8具、女4具,年齡(68.0±11.6)歲,體質量(68.83±4.80)kg。左下肢6具,右下肢6具。無下肢外傷史或體征,體表無手術瘢痕。

CAMIR吻合系統(河北愛能生物科技股份有限公司),包括固定導向包、輔助手術工具包和縫合針線包。其中,固定導向包含1個跟腱吻合器,由1對內側臂和1對外側臂連接而成,用于夾持斷裂的跟腱腱體。輔助手術工具包含2枚近端保護套筒、2枚跟骨導向套筒、2枚腱鞘切割器(雙面側刃尖錐)、1枚鉆孔針(直徑3 mm、長度20 cm)、1枚頂針、1枚縫合針中線過線套筒、1枚縫合針偏心過線套筒。縫合針線包含1枚帶線單針和1枚帶線雙針。

1.2 實驗方法

參照手術俯臥位固定標本,于跟腱中線上距離跟腱止點近端4 cm處作一2 cm長橫切口。將CAMIR跟腱吻合器在腱周鞘膜內向跟腱近端置入,在外側臂兩側沿外臂引導孔,各在內、外側皮膚表面作一長5 mm鉗式切口,通過外臂引導孔置入保護套筒以及長1.5 cm雙面側刃尖錐,鈍性刺穿跟腱筋膜鞘,向跟腱斷端遠、近方向推移跟腱吻合器,用尖錐末端側刃切開筋膜鞘1.0~1.5 cm,沿尖錐旋入通道定位套筒,使套筒進入內臂,建立縫合通道。帶線雙針通過中心過線套筒后整體向遠端平移跟腱吻合器,完成近端抓持。見圖1。

圖1

CAMIR 縫合跟腱操作示意圖

圖1

CAMIR 縫合跟腱操作示意圖

a. 手術切口;b. 跟腱吻合器置入后整體外觀;c. 移除跟腱吻合器后,未發現腓腸神經存在激惹情況;d、e. 保護套筒將腓腸神經完全隔離;f. 縫線安全完成對跟腱近端的抓持

Figure1. Schematic diagram of CAMIR technique for Achilles tendon suturinga. Surgical incision; b. Appearance after insertion of the Achilles tendon anastomotic device; c. No irritation of the sural nerve observed after removal of the anastomotic device; d, e. The protective channel completely isolated the sural nerve; f. The proximal end of the Achilles tendon was safely grasped by suture

在保留套筒基礎上,沿跟腱內側縱形切開皮膚,仔細分離皮下組織,游離腓腸神經,直視下觀察保護套筒與腓腸神經位置關系,記錄保護套筒與跟骨結節位置關系。腓腸神經損傷定義為縫線、套筒、尖錐刺穿腓腸神經。跟骨結節位置相對固定,不受手術操作影響,研究選擇其作為測量參照物。跟腱吻合器固定于尸體標本后,使用數顯游標卡尺(煙臺市綠林工具有限公司)測量腓腸神經與跟腱外側緣交點至跟骨止點距離(D1)、保護套筒與跟骨止點垂直距離(D2)、腓腸神經與保護套筒水平距離(D3)。見圖2。

圖2

測量指標示意圖

Figure2.

Schematic diagram of measurement indicators

圖2

測量指標示意圖

Figure2.

Schematic diagram of measurement indicators

2 結果

解剖可見腓腸神經與保護套筒空間位置關系不固定,腓腸神經可位于保護套筒上方(8具)或下方(4具)。見圖3。在內、外側保護套筒建立縫合通道后,縫線順利穿過縫合通道,完成對跟腱近端的抓持,整個縫合過程均在縫合通道即保護套筒內進行,12具標本均未發生腓腸神經損傷。

圖3

解剖觀察示腓腸神經位于保護套筒上方(左)或下方(右)

Figure3.

The sural nerve was located above (left)/below (right) the protective channel

圖3

解剖觀察示腓腸神經位于保護套筒上方(左)或下方(右)

Figure3.

The sural nerve was located above (left)/below (right) the protective channel

測量示腓腸神經與跟腱外側緣交點至跟骨止點距離為(105.67±14.94)mm(84~128 mm),保護套筒與跟骨止點垂直距離為(93.20±9.57)mm(82.1~108.9 mm),腓腸神經與保護套筒水平距離(0.31±0.14)mm(0.1~0.5 mm)。見表1。

3 討論

CAMIR腓腸神經保護機制為當雙面側刃尖錐刺破腱鞘時,腓腸神經被隔離在縫合通道之外,保護套筒同時從跟腱吻合器內、外側旋入進而構建縫合通道,只要穿刺帶線過程在縫合通道內進行,就不會出現腓腸神經損傷情況[12-14]。整個縫合過程中,穿刺針被嚴格限制在預先構建的縫合通道內,從根本上避免了與腓腸神經的接觸,從而徹底避免對神經組織產生激惹風險。Li等[15]報道了68例急性跟腱斷裂患者,分別采用CAMIR及經皮穿刺技術修復,前者術中均無腓腸神經損傷發生,而后者出現5例腓腸神經損傷。

本研究中,我們選取跟骨結節作為參照點,測量腓腸神經與跟腱外側緣交點至跟骨止點距離(D1)、保護套筒與跟骨止點垂直距離(D2)、腓腸神經與保護套筒水平距離(D3)。其中,D1測量旨在判斷腓腸神經位置,反映腓腸神經位置的變異情況;D2則反映CAMIR跟腱吻合器置入后保護通道相對位置;D3反映縫合通道與腓腸神經空間距離。既往研究表明腓腸神經與跟腱外側緣交點位置存在顯著變異 [16-18],提示可能造成CAMIR縫合術中腓腸神經損傷。回顧既往研究,Blackmon等[19]指出腓腸神經與跟腱外側緣交點至跟骨止點距離為8~10 cm;Porter等[20]報道該距離平均為9.61 cm;Yammine等[21]通過綜合分析7項尸體解剖研究結果,得出該距離為(9.91±0.67)cm,強調了腓腸神經位置高度變異性。但是經本研究解剖觀測,我們發現無論保護套筒置于腓腸神經之上或之下,均未見縫線穿透縫合通道觸及或刺激腓腸神經現象。值得注意的是,本研究測量的腓腸神經與跟腱外側緣交點至跟骨止點距離為(105.67±14.94)mm,與前述研究存在一定差異,也從一方面進一步明確了腓腸神經位置存在較大變異,即腓腸神經與跟腱外側緣交點位置并不固定,約在跟腱全長55%位置[16]。該結果提示臨床實踐中需高度重視個體差異,以確保手術精準性和安全性。此外,本研究結果顯示的保護套筒與腓腸神經之間存在一種非固定且保持適當間距的動態關系,也體現了CAMIR能夠靈活應對腓腸神經高度變異性,確保手術操作安全性。

綜上述,本研究通過解剖觀測明確了CAMIR治療急性跟腱斷裂時能保護腓腸神經,有效降低損傷風險。但由于尸體標本有限,且僅觀測跟腱體部斷裂,對于其他類型的跟腱斷裂(如跟腱止點撕脫、腱腹聯合處斷裂等)有待進一步研究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的分析及其報道

倫理聲明 研究方案經中國人民解放軍總醫院第四醫學中心臨床試驗醫學倫理委員會批準(2023KY094-KS001)

作者貢獻聲明 王中鶴:臨床數據收集,文章撰寫及修改;陳華、曹文豪、齊紅哲:解剖實驗設計及指導實施;孫麗君、李連華:檢驗實驗數據可靠性;陳辰、劉浩宇、孔令通:解剖實驗數據采集;陳華:對文章的知識性內容作批評性審閱