版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

后壁骨折是最常見的髖臼骨折類型,占髖臼骨折的35%~47%[1-2]。其典型的損傷機制是在屈髖、屈膝狀態下,來自膝前的直接暴力經由股骨頭撞擊髖臼后壁,造成髖臼后壁骨質破壞。后壁骨折常合并后柱骨折及髖關節后脫位,出現坐骨神經損傷的概率高達18%~22%[1]。研究表明,髖臼后壁骨折的遠期療效并不理想,甚至功能差于復合類型髖臼骨折[3]。分析原因一方面來自于后壁骨折術后較高的并發癥發生率,另一方面也與臨床醫生的處理有關[4]。

單純后壁骨折依據CT很容易作出診斷,其手術指征取決于髖關節的穩定性[5]。目前,髖臼后壁骨折的手術入路以標準Kocher-Langenbeck(K-L)入路為主,但該入路存在手術創傷大、軟組織剝離多的缺點,醫源性坐骨神經損傷、旋股內側動脈及其分支損傷、異位骨化等風險增大,術中離斷外旋肌群可能會影響術后下肢外旋功能,均會影響患者后期生活質量[6-9]。Magu等[10]采用改良K-L入路進行雙窗顯露,不離斷外旋肌群,降低了旋股外側動脈醫源性損傷風險,但仍存在手術創傷大的缺點。我科自2019年開始應用后方微創入路治療髖臼后壁骨折,該入路手術切口取標準K-L入路中段,術中經臀中肌-梨狀肌間隙和梨狀肌-上孖肌間隙雙窗顯露,不離斷外旋肌群。現回顧分析2019年3月—2023年6月應用后方微創入路治療髖臼后壁骨折患者的臨床資料,評估該入路的臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 根據影像學檢查診斷為髖臼后壁骨折,國際內固定研究協會/美國骨創傷協會(AO/OTA)分型A1型;② 采用后方微創入路完成后壁骨折復位固定;③ 受傷至手術時間<3周;④ 患者依從性好,有完整隨訪資料,隨訪時間>1年。排除標準:① 病理性骨折、開放性骨折;② 伴有同側髖部Morel-Lavallee損傷;③ 隨訪資料不完整;④ 合并全身心肺功能不全、凝血障礙等嚴重基礎疾病。2019年3月—2023年6月中國人民解放軍聯勤保障部隊第九四〇醫院創傷骨科共17例患者符合選擇標準納入研究。

本組男14例,女3例;年齡28~57歲,平均41歲。左側10例,右側7例。致傷原因:交通事故傷12例,高處墜落傷5例。合并髖關節后脫位3例,坐骨神經損傷2例。AO/OTA分型:A1.1型11例,A1.2型6例。受傷至手術時間5~8 d,平均6.2 d。

1.2 治療方法

1.2.1 術前準備

入院后完善相關檢查,行骨盆X線片及CT三維重建,明確骨折移位及粉碎程度,以及髖關節是否存在邊緣嵌塞或關節內嵌頓骨折碎片。合并髖關節后脫位者行復位后股骨髁上牽引。給予那曲肝素鈣抗凝預防下肢深靜脈血栓形成;術前30 min使用一組頭孢呋辛預防感染。

1.2.2 手術方法

患者于全身麻醉下取健側臥位,觸摸髂后上棘和股骨大轉子,標記標準K-L入路皮膚切口線,消毒、鋪巾。取標準K-L入路中段,起于髂后上棘外下7~8 cm處,止于大轉子頂點后上1 cm處,全長7~9 cm。依次切開皮膚、淺筋膜,至臀大肌筋膜。沿肌纖維走行方向鈍性分離臀大肌,用深部拉鉤將臀大肌牽開,顯露外旋肌群。不離斷外旋肌群,仔細辨認后先從臀中肌-梨狀肌間隙進入顯露后壁骨折,若骨折塊較大顯露不全或后期植入鋼板螺釘困難時,可于梨狀肌-上孖肌間隙進入,完整顯露骨塊、擴大操作空間。在臀中肌-梨狀肌間隙操作時,向近端牽開臀中肌,在緊貼坐骨大切跡、臀中肌深層可見向后上走行的臀上神經血管束,在緊貼梨狀肌下方可見向遠端走行的坐骨神經,應仔細甄別并加以保護,尤其拉鉤時應輕柔,避免為顯露術野而暴力拉鉤,造成坐骨神經牽拉傷。在梨狀肌-上孖肌間隙操作時,將梨狀肌向近端牽開的過程中,可在梨狀肌下方顯露坐骨神經加以保護。若術者操作熟練且術野清楚,也可不顯露坐骨神經(本組3例)。完整暴露后,骨膜下分離,顯露后壁骨折塊。自骨折線處掀起骨折塊,過程中注意保護與骨折塊相連的軟組織。清理骨折斷端及關節腔內血腫,避免關節腔內碎骨殘留。復位骨折后克氏針臨時固定,沿髖臼邊緣放置1~2塊預彎重建鋼板。術中透視確定骨折復位及鋼板位置滿意、螺釘未進入關節腔后,生理鹽水沖洗術野,放置引流管,逐層縫合關閉切口。

1.3 術后處理及療效評價指標

患者麻醉清醒返回病房后即查看患側下肢感覺、運動情況,了解有無醫源性坐骨神經損傷。術后8 h及之后每天1次皮下注射那曲肝素鈣抗凝,術后2 h內使用一組頭孢呋辛預防感染。待引流量<30 mL/24 h時拔除引流管。術后1周內復查骨盆X線片及CT,觀察骨折復位情況。術后第2天即指導患者進行患肢主被動功能鍛煉。出院后第1、2、3、6、12個月門診復查,8周左右拄拐下地部分負重行走,后逐步過渡至完全負重。

記錄切口長度、術中出血量及手術時間;采用Matta評定標準[11]評價后壁骨折復位質量;術后6個月及末次隨訪時采用改良Merle d’ Aubign-Postel評分標準[12]評價髖關節功能。

2 結果

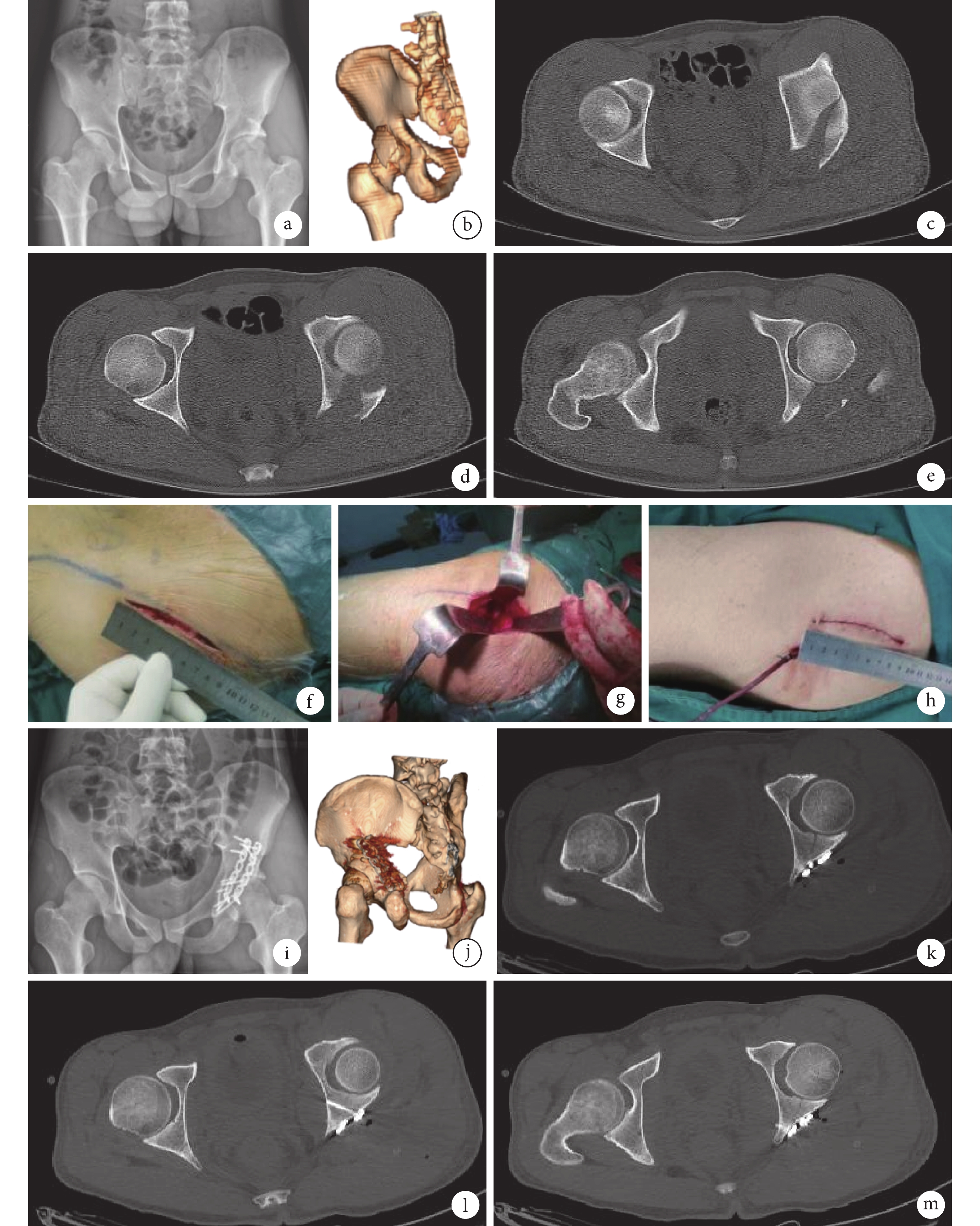

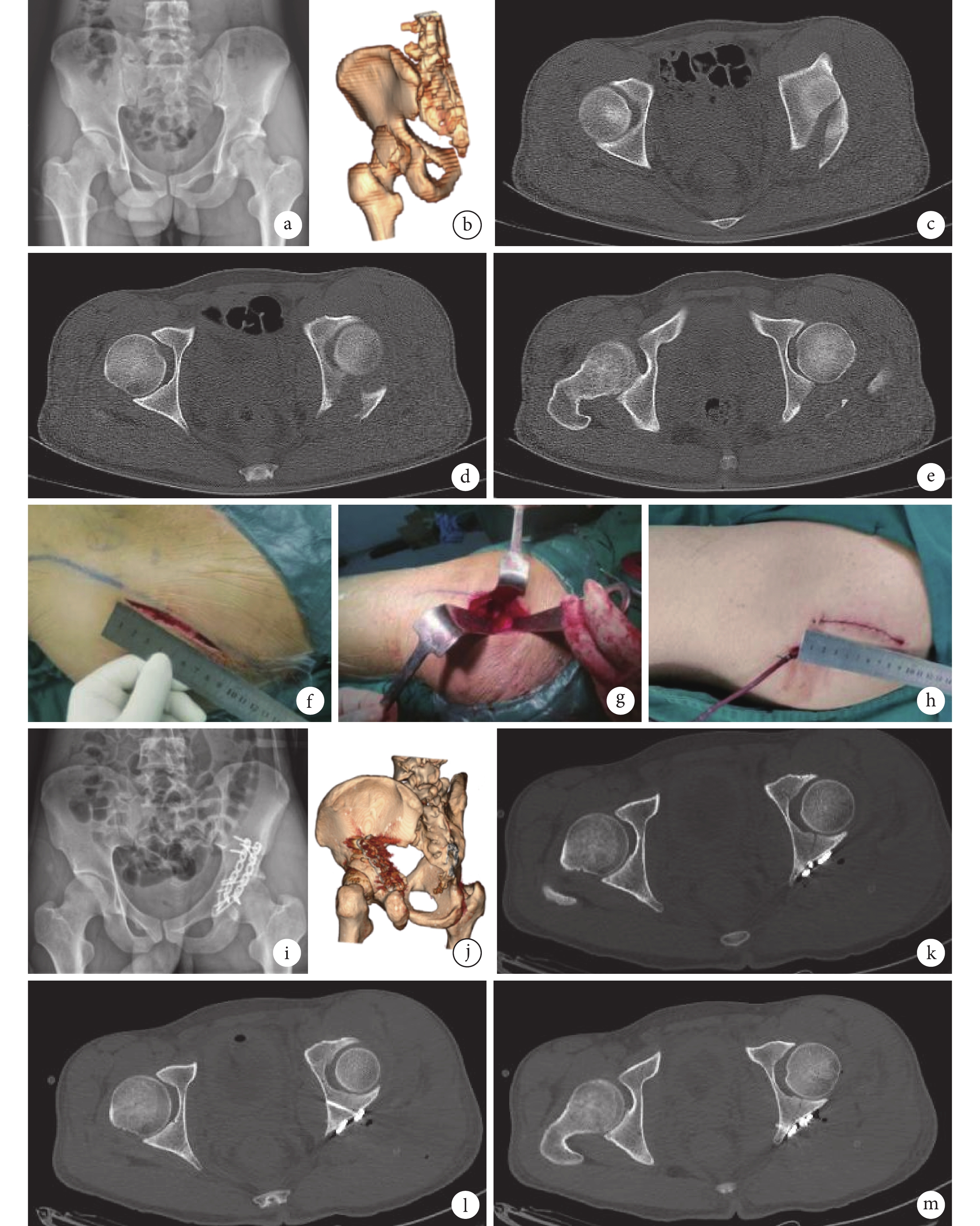

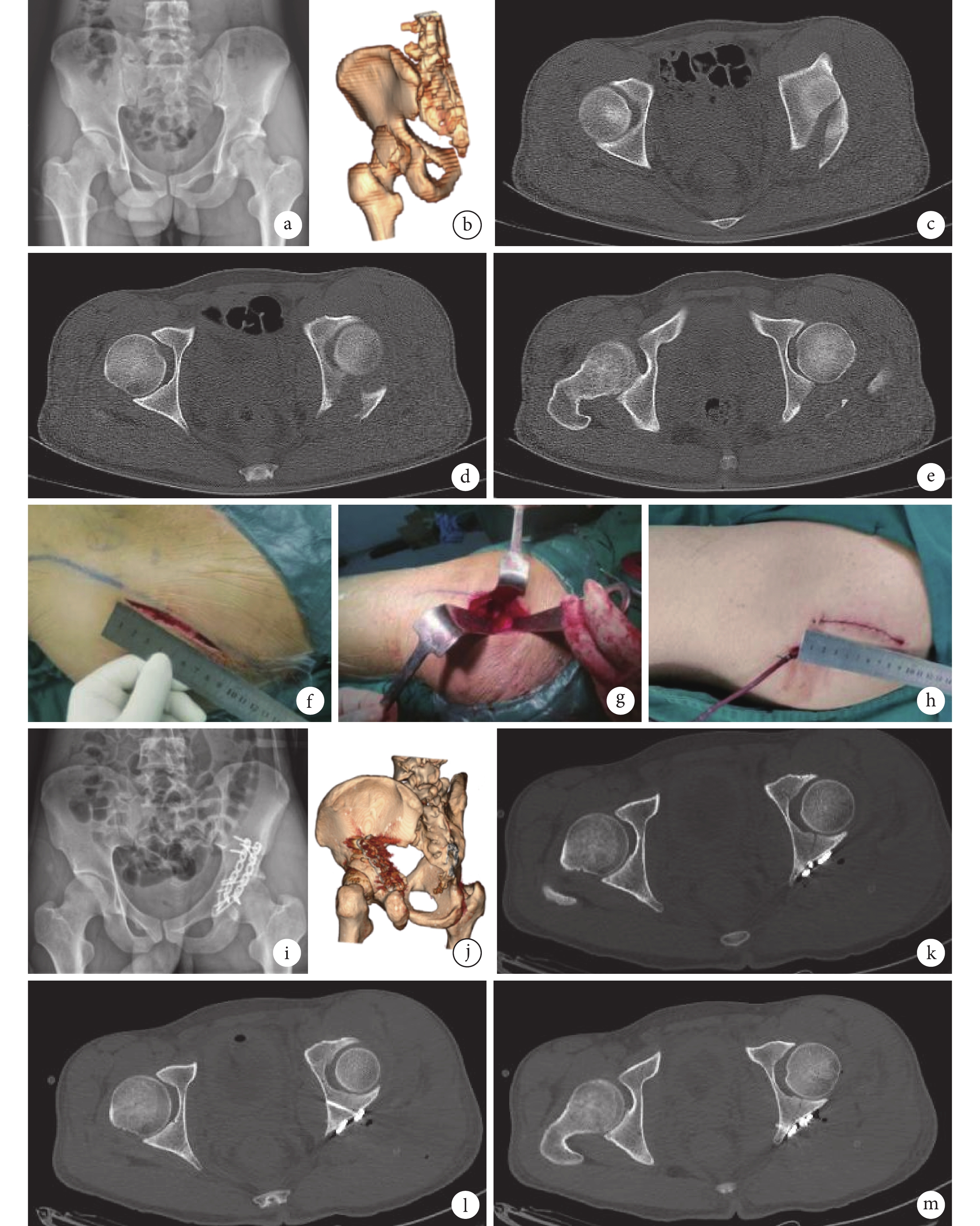

本組17例均順利完成手術。切口長度7~9 cm,平均8.3 cm,所有切口均Ⅰ期愈合;術中出血量200~350 mL,平均281 mL;手術時間45~70 min,平均57 min。2例術前存在坐骨神經損傷者,術后3個月坐骨神經功能完全恢復;余15例術后均未出現坐骨神經損傷癥狀。17例患者均獲隨訪,隨訪時間14~27個月,平均19.5個月。術后1周根據Matta評定標準評價復位質量,獲解剖復位12例、滿意復位5例,滿意率100%。術后患者骨折均愈合,愈合時間4~6個月,平均4.7個月。根據改良Merle d’ Aubign-Postel評分標準,術后6個月髖關節功能評分13~18分,平均16.1分,其中優5例、良9例、可3例,優良率82.4%;末次隨訪時髖關節功能評分7~18分,平均13.7分,其中優3例、良9例、可3例、差2例,優良率70.6%。隨訪期間無感染、內固定失效、股骨頭壞死發生;2例術后出現異位骨化,均無明顯不適,不影響髖關節活動,未行特殊處理。見圖1。

圖1

患者,男,28歲,交通事故傷致左側髖臼后壁骨折(AO/OTA A1.1型)

圖1

患者,男,28歲,交通事故傷致左側髖臼后壁骨折(AO/OTA A1.1型)

a. 術前骨盆正位X線片;b. 術前骨盆CT三維重建;c~e. 術前骨盆CT橫斷面;f. 手術切口;g. 術中暴露骨折端;h. 切口縫合后外觀;i. 術后1周骨盆正位X線片;j. 術后1周骨盆CT三維重建;k~m. 術后1周骨盆CT橫斷面

Figure1. A 28-year-old male patient suffered from posterior wall fracture of the left acetabulum caused by traffic accident (AO/OTA type A1.1)a. Anteroposterior X-ray film of pelvis before operation; b. CT three-dimensional reconstruction of pelvis before operation; c-e. CT cross-section of the pelvis before operation; f. Surgical incision; g. Intraoperative exposure of fracture; h. Appearance after incision suture; i. Anteroposterior X-ray film of pelvis at 1 week after operation; j. CT three-dimensional reconstruction of pelvis at 1 week after operation; k-m. CT cross-section of the pelvis at 1 week after operation

3 討論

3.1 髖臼后壁骨折手術的必要性及后方微創入路的選擇

髖臼后壁骨折的治療目的是通過復位固定骨折,消除關節面間隙,獲得髖關節穩定性[13]。所有后壁骨折的髖關節都有可能是不穩定的,但僅靠影像學方法判斷髖關節穩定性,其結果并不可靠[14]。麻醉狀態下檢查仍然是目前判斷髖關節穩定性的最可靠方法[15]。Grimshaw等[16]研究表明,對于髖臼后方穩定性好的患者而言,保守治療和手術治療后患者功能恢復無顯著差異。對于一個穩定的髖關節,手術治療僅會帶來手術本身創傷,是可控的;對于一個不穩定的髖關節,保守治療可能帶來嚴重后果,是不可控的。因此,我們認為,當懷疑髖關節不穩定時,應按髖關節不穩定處理。

標準K-L入路能夠治療絕大多數髖臼后壁骨折,但其創傷大的缺點在臨床上也不容忽視,尤其對于單純的、錯位不嚴重、復位難度較小的后壁骨折,臨床上應盡量減少手術本身的創傷。既往有學者對標準K-L入路進行了改良,術中不離斷外旋肌群,減少軟組織剝離,取得了滿意臨床療效[10,17]。本研究提出的后方微創入路也是對標準K-L入路的一種改良。切皮前應預先標記K-L入路皮膚切口線,髖關節后方分布有臀上神經血管束、坐骨神經、外旋肌群及旋股內側動脈等重要解剖結構,術者需在熟練掌握K-L入路的基礎上,方可運用后方微創入路,以免造成醫源性神經血管損傷,給患者帶來不必要的功能障礙。后方微創入路取標準K-L入路中段,起于髂后上棘外下7~8 cm處,止于大轉子頂點后上1 cm處,全長7~9 cm。該入路從臀中肌-梨狀肌間隙進入顯露后壁骨折,也可輔助梨狀肌-上孖肌間隙,行雙窗顯露,擴大操作空間,術中依據術者熟練程度及術野情況,選擇是否暴露坐骨神經。復位質量和堅強內固定是影響后壁骨折預后的重要因素[18-19],所以術中需精確復位,可靠固定。術中還應充分保留與骨塊相連的關節囊,保護骨塊血運,避免骨塊游離造成后期骨吸收。同時,術中需反復透視確認,避免螺釘進入關節腔。

3.2 后方微創入路的優缺點及注意事項

后方微創入路的優點包括:① 切口小,手術創傷小,出血少,手術時間短。Salameh等[20]報道了側臥位運用K-L入路固定髖臼后壁骨折47例,術中出血量為(551±299)mL,手術時間(184.2±57.5)min;黃杰鑫等[21]運用K-L入路固定髖臼后壁骨折46例,術中出血量200~600 mL,平均300 mL;手術時間60~120 min,平均80 min。本研究運用后方微創入路固定髖臼后壁骨折,術中出血量及手術時間均明顯低于既往文獻報道。② 不離斷外旋肌群,保留良好的外旋肌力。③ 保護旋股內側動脈,降低股骨頭壞死風險。后壁骨折時股骨頭壞死發生率為5%~8%[1,4],這與骨折本身、合并髖關節脫位、股骨頭骨折及髖關節不穩定等因素有關。而術中對股骨頭血運的保護,尤其是旋股內側動脈及其分支的保護,對于降低醫源性股骨頭壞死非常重要。本研究17例患者隨訪期間無股骨頭壞死發生,可能與以下原因有關:其一,該入路創傷小,很好保護了旋股內側動脈;其二,本研究所選病例大多為單一后壁骨折,3例合并髖關節脫位者入院后也進行了及時復位;其三,本研究樣本量較小,不排除大樣本量時會有股骨頭壞死患者出現。④ 對周圍軟組織及肌肉的創傷明顯減小,異位骨化發生率低。后壁骨折時異位骨化發生率為7%~20%[1,4],本研究中異位骨化發生率為11.8%(2/17)。異位骨化的發病機制目前尚未完全明確,有研究認為與局部炎癥反應導致機體釋放骨生成誘導因子有關[22]。異位骨化的預防手段也存在很多爭議,有研究表明,1周吲哚美辛方案(75 mg/d,口服)可減少異位骨化形成,且不增加骨不連風險[23]。對于巨大的異位骨化,需要手術切除。本研究中2例患者術后出現異位骨化,均無明顯不適,不影響髖關節活動,未行特殊處理。⑤ 術中可不暴露坐骨神經,降低醫源性損傷風險。大部分坐骨神經損傷為醫源性損傷,坐骨神經的顯露過程本身就存在損傷風險。在顯露坐骨神經時應避免過度牽拉,術中伸髖屈膝位也可降低坐骨神經張力。

后方微創入路的缺點包括:① 小切口意味著手術術野有限,加大了術者操作難度。② 暴露坐骨大切跡頂點時,可能傷及臀上血管神經束,術中應仔細辨認,加以保護。③ 無法很好地顯露髖臼上緣。④ 后下壁顯露及操作略有困難。⑤ 存在復位欠缺可能,粉碎骨折尤其是靠近臼頂的粉碎骨塊復位可能不滿意。⑥ 塌陷的關節面骨塊有遺漏的可能,因此術前需進行充分的影像學評估(CT三維重建),關注關節面有無塌陷、關節內有無游離骨塊。⑦ 肥胖患者、肌肉發達者顯露困難。

注意事項:① 術中顯露時采取患肢伸髖屈膝位,有利于降低坐骨神經的緊張度;② 下肢輕度外旋位可使外旋肌松弛,有利于牽開;③ 注意保護坐骨神經,可不顯露坐骨神經,減少醫源性損傷;④ 熟練操作標準K-L入路的基礎上再開展本入路;⑤ 患者肥胖、臀部肌肉發達或髖臼后部骨折粉碎嚴重時,建議采用標準K-L入路。

綜上述,后方微創入路創傷小、手術時間短、出血少,不切斷外旋肌,經臀中肌-梨狀肌間隙、梨狀肌-上孖肌間隙顯露,可為髖臼后壁骨折提供足夠的安全顯露范圍,直視下復位、固定髖臼后壁骨折,是一種可靠的髖臼后側備選手術入路。但本研究為回顧性研究,且樣本量較小可能影響研究結果的可靠性,尚需大樣本研究進一步完善。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的分析及其報道

倫理聲明 研究方案經中國人民解放軍聯勤保障部隊第九四〇醫院倫理委員會批準(2024KYLL251)

作者貢獻聲明 李文波、劉黎宏、時培晟、薛云:研究設計與實施,起草文章;王偉、石杰、李闖兵、施顯清、鄧曉文、高秋明:參與研究設計和數據采集、資料收集、分析,對文章的知識性內容作批評性審閱

后壁骨折是最常見的髖臼骨折類型,占髖臼骨折的35%~47%[1-2]。其典型的損傷機制是在屈髖、屈膝狀態下,來自膝前的直接暴力經由股骨頭撞擊髖臼后壁,造成髖臼后壁骨質破壞。后壁骨折常合并后柱骨折及髖關節后脫位,出現坐骨神經損傷的概率高達18%~22%[1]。研究表明,髖臼后壁骨折的遠期療效并不理想,甚至功能差于復合類型髖臼骨折[3]。分析原因一方面來自于后壁骨折術后較高的并發癥發生率,另一方面也與臨床醫生的處理有關[4]。

單純后壁骨折依據CT很容易作出診斷,其手術指征取決于髖關節的穩定性[5]。目前,髖臼后壁骨折的手術入路以標準Kocher-Langenbeck(K-L)入路為主,但該入路存在手術創傷大、軟組織剝離多的缺點,醫源性坐骨神經損傷、旋股內側動脈及其分支損傷、異位骨化等風險增大,術中離斷外旋肌群可能會影響術后下肢外旋功能,均會影響患者后期生活質量[6-9]。Magu等[10]采用改良K-L入路進行雙窗顯露,不離斷外旋肌群,降低了旋股外側動脈醫源性損傷風險,但仍存在手術創傷大的缺點。我科自2019年開始應用后方微創入路治療髖臼后壁骨折,該入路手術切口取標準K-L入路中段,術中經臀中肌-梨狀肌間隙和梨狀肌-上孖肌間隙雙窗顯露,不離斷外旋肌群。現回顧分析2019年3月—2023年6月應用后方微創入路治療髖臼后壁骨折患者的臨床資料,評估該入路的臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 根據影像學檢查診斷為髖臼后壁骨折,國際內固定研究協會/美國骨創傷協會(AO/OTA)分型A1型;② 采用后方微創入路完成后壁骨折復位固定;③ 受傷至手術時間<3周;④ 患者依從性好,有完整隨訪資料,隨訪時間>1年。排除標準:① 病理性骨折、開放性骨折;② 伴有同側髖部Morel-Lavallee損傷;③ 隨訪資料不完整;④ 合并全身心肺功能不全、凝血障礙等嚴重基礎疾病。2019年3月—2023年6月中國人民解放軍聯勤保障部隊第九四〇醫院創傷骨科共17例患者符合選擇標準納入研究。

本組男14例,女3例;年齡28~57歲,平均41歲。左側10例,右側7例。致傷原因:交通事故傷12例,高處墜落傷5例。合并髖關節后脫位3例,坐骨神經損傷2例。AO/OTA分型:A1.1型11例,A1.2型6例。受傷至手術時間5~8 d,平均6.2 d。

1.2 治療方法

1.2.1 術前準備

入院后完善相關檢查,行骨盆X線片及CT三維重建,明確骨折移位及粉碎程度,以及髖關節是否存在邊緣嵌塞或關節內嵌頓骨折碎片。合并髖關節后脫位者行復位后股骨髁上牽引。給予那曲肝素鈣抗凝預防下肢深靜脈血栓形成;術前30 min使用一組頭孢呋辛預防感染。

1.2.2 手術方法

患者于全身麻醉下取健側臥位,觸摸髂后上棘和股骨大轉子,標記標準K-L入路皮膚切口線,消毒、鋪巾。取標準K-L入路中段,起于髂后上棘外下7~8 cm處,止于大轉子頂點后上1 cm處,全長7~9 cm。依次切開皮膚、淺筋膜,至臀大肌筋膜。沿肌纖維走行方向鈍性分離臀大肌,用深部拉鉤將臀大肌牽開,顯露外旋肌群。不離斷外旋肌群,仔細辨認后先從臀中肌-梨狀肌間隙進入顯露后壁骨折,若骨折塊較大顯露不全或后期植入鋼板螺釘困難時,可于梨狀肌-上孖肌間隙進入,完整顯露骨塊、擴大操作空間。在臀中肌-梨狀肌間隙操作時,向近端牽開臀中肌,在緊貼坐骨大切跡、臀中肌深層可見向后上走行的臀上神經血管束,在緊貼梨狀肌下方可見向遠端走行的坐骨神經,應仔細甄別并加以保護,尤其拉鉤時應輕柔,避免為顯露術野而暴力拉鉤,造成坐骨神經牽拉傷。在梨狀肌-上孖肌間隙操作時,將梨狀肌向近端牽開的過程中,可在梨狀肌下方顯露坐骨神經加以保護。若術者操作熟練且術野清楚,也可不顯露坐骨神經(本組3例)。完整暴露后,骨膜下分離,顯露后壁骨折塊。自骨折線處掀起骨折塊,過程中注意保護與骨折塊相連的軟組織。清理骨折斷端及關節腔內血腫,避免關節腔內碎骨殘留。復位骨折后克氏針臨時固定,沿髖臼邊緣放置1~2塊預彎重建鋼板。術中透視確定骨折復位及鋼板位置滿意、螺釘未進入關節腔后,生理鹽水沖洗術野,放置引流管,逐層縫合關閉切口。

1.3 術后處理及療效評價指標

患者麻醉清醒返回病房后即查看患側下肢感覺、運動情況,了解有無醫源性坐骨神經損傷。術后8 h及之后每天1次皮下注射那曲肝素鈣抗凝,術后2 h內使用一組頭孢呋辛預防感染。待引流量<30 mL/24 h時拔除引流管。術后1周內復查骨盆X線片及CT,觀察骨折復位情況。術后第2天即指導患者進行患肢主被動功能鍛煉。出院后第1、2、3、6、12個月門診復查,8周左右拄拐下地部分負重行走,后逐步過渡至完全負重。

記錄切口長度、術中出血量及手術時間;采用Matta評定標準[11]評價后壁骨折復位質量;術后6個月及末次隨訪時采用改良Merle d’ Aubign-Postel評分標準[12]評價髖關節功能。

2 結果

本組17例均順利完成手術。切口長度7~9 cm,平均8.3 cm,所有切口均Ⅰ期愈合;術中出血量200~350 mL,平均281 mL;手術時間45~70 min,平均57 min。2例術前存在坐骨神經損傷者,術后3個月坐骨神經功能完全恢復;余15例術后均未出現坐骨神經損傷癥狀。17例患者均獲隨訪,隨訪時間14~27個月,平均19.5個月。術后1周根據Matta評定標準評價復位質量,獲解剖復位12例、滿意復位5例,滿意率100%。術后患者骨折均愈合,愈合時間4~6個月,平均4.7個月。根據改良Merle d’ Aubign-Postel評分標準,術后6個月髖關節功能評分13~18分,平均16.1分,其中優5例、良9例、可3例,優良率82.4%;末次隨訪時髖關節功能評分7~18分,平均13.7分,其中優3例、良9例、可3例、差2例,優良率70.6%。隨訪期間無感染、內固定失效、股骨頭壞死發生;2例術后出現異位骨化,均無明顯不適,不影響髖關節活動,未行特殊處理。見圖1。

圖1

患者,男,28歲,交通事故傷致左側髖臼后壁骨折(AO/OTA A1.1型)

圖1

患者,男,28歲,交通事故傷致左側髖臼后壁骨折(AO/OTA A1.1型)

a. 術前骨盆正位X線片;b. 術前骨盆CT三維重建;c~e. 術前骨盆CT橫斷面;f. 手術切口;g. 術中暴露骨折端;h. 切口縫合后外觀;i. 術后1周骨盆正位X線片;j. 術后1周骨盆CT三維重建;k~m. 術后1周骨盆CT橫斷面

Figure1. A 28-year-old male patient suffered from posterior wall fracture of the left acetabulum caused by traffic accident (AO/OTA type A1.1)a. Anteroposterior X-ray film of pelvis before operation; b. CT three-dimensional reconstruction of pelvis before operation; c-e. CT cross-section of the pelvis before operation; f. Surgical incision; g. Intraoperative exposure of fracture; h. Appearance after incision suture; i. Anteroposterior X-ray film of pelvis at 1 week after operation; j. CT three-dimensional reconstruction of pelvis at 1 week after operation; k-m. CT cross-section of the pelvis at 1 week after operation

3 討論

3.1 髖臼后壁骨折手術的必要性及后方微創入路的選擇

髖臼后壁骨折的治療目的是通過復位固定骨折,消除關節面間隙,獲得髖關節穩定性[13]。所有后壁骨折的髖關節都有可能是不穩定的,但僅靠影像學方法判斷髖關節穩定性,其結果并不可靠[14]。麻醉狀態下檢查仍然是目前判斷髖關節穩定性的最可靠方法[15]。Grimshaw等[16]研究表明,對于髖臼后方穩定性好的患者而言,保守治療和手術治療后患者功能恢復無顯著差異。對于一個穩定的髖關節,手術治療僅會帶來手術本身創傷,是可控的;對于一個不穩定的髖關節,保守治療可能帶來嚴重后果,是不可控的。因此,我們認為,當懷疑髖關節不穩定時,應按髖關節不穩定處理。

標準K-L入路能夠治療絕大多數髖臼后壁骨折,但其創傷大的缺點在臨床上也不容忽視,尤其對于單純的、錯位不嚴重、復位難度較小的后壁骨折,臨床上應盡量減少手術本身的創傷。既往有學者對標準K-L入路進行了改良,術中不離斷外旋肌群,減少軟組織剝離,取得了滿意臨床療效[10,17]。本研究提出的后方微創入路也是對標準K-L入路的一種改良。切皮前應預先標記K-L入路皮膚切口線,髖關節后方分布有臀上神經血管束、坐骨神經、外旋肌群及旋股內側動脈等重要解剖結構,術者需在熟練掌握K-L入路的基礎上,方可運用后方微創入路,以免造成醫源性神經血管損傷,給患者帶來不必要的功能障礙。后方微創入路取標準K-L入路中段,起于髂后上棘外下7~8 cm處,止于大轉子頂點后上1 cm處,全長7~9 cm。該入路從臀中肌-梨狀肌間隙進入顯露后壁骨折,也可輔助梨狀肌-上孖肌間隙,行雙窗顯露,擴大操作空間,術中依據術者熟練程度及術野情況,選擇是否暴露坐骨神經。復位質量和堅強內固定是影響后壁骨折預后的重要因素[18-19],所以術中需精確復位,可靠固定。術中還應充分保留與骨塊相連的關節囊,保護骨塊血運,避免骨塊游離造成后期骨吸收。同時,術中需反復透視確認,避免螺釘進入關節腔。

3.2 后方微創入路的優缺點及注意事項

后方微創入路的優點包括:① 切口小,手術創傷小,出血少,手術時間短。Salameh等[20]報道了側臥位運用K-L入路固定髖臼后壁骨折47例,術中出血量為(551±299)mL,手術時間(184.2±57.5)min;黃杰鑫等[21]運用K-L入路固定髖臼后壁骨折46例,術中出血量200~600 mL,平均300 mL;手術時間60~120 min,平均80 min。本研究運用后方微創入路固定髖臼后壁骨折,術中出血量及手術時間均明顯低于既往文獻報道。② 不離斷外旋肌群,保留良好的外旋肌力。③ 保護旋股內側動脈,降低股骨頭壞死風險。后壁骨折時股骨頭壞死發生率為5%~8%[1,4],這與骨折本身、合并髖關節脫位、股骨頭骨折及髖關節不穩定等因素有關。而術中對股骨頭血運的保護,尤其是旋股內側動脈及其分支的保護,對于降低醫源性股骨頭壞死非常重要。本研究17例患者隨訪期間無股骨頭壞死發生,可能與以下原因有關:其一,該入路創傷小,很好保護了旋股內側動脈;其二,本研究所選病例大多為單一后壁骨折,3例合并髖關節脫位者入院后也進行了及時復位;其三,本研究樣本量較小,不排除大樣本量時會有股骨頭壞死患者出現。④ 對周圍軟組織及肌肉的創傷明顯減小,異位骨化發生率低。后壁骨折時異位骨化發生率為7%~20%[1,4],本研究中異位骨化發生率為11.8%(2/17)。異位骨化的發病機制目前尚未完全明確,有研究認為與局部炎癥反應導致機體釋放骨生成誘導因子有關[22]。異位骨化的預防手段也存在很多爭議,有研究表明,1周吲哚美辛方案(75 mg/d,口服)可減少異位骨化形成,且不增加骨不連風險[23]。對于巨大的異位骨化,需要手術切除。本研究中2例患者術后出現異位骨化,均無明顯不適,不影響髖關節活動,未行特殊處理。⑤ 術中可不暴露坐骨神經,降低醫源性損傷風險。大部分坐骨神經損傷為醫源性損傷,坐骨神經的顯露過程本身就存在損傷風險。在顯露坐骨神經時應避免過度牽拉,術中伸髖屈膝位也可降低坐骨神經張力。

后方微創入路的缺點包括:① 小切口意味著手術術野有限,加大了術者操作難度。② 暴露坐骨大切跡頂點時,可能傷及臀上血管神經束,術中應仔細辨認,加以保護。③ 無法很好地顯露髖臼上緣。④ 后下壁顯露及操作略有困難。⑤ 存在復位欠缺可能,粉碎骨折尤其是靠近臼頂的粉碎骨塊復位可能不滿意。⑥ 塌陷的關節面骨塊有遺漏的可能,因此術前需進行充分的影像學評估(CT三維重建),關注關節面有無塌陷、關節內有無游離骨塊。⑦ 肥胖患者、肌肉發達者顯露困難。

注意事項:① 術中顯露時采取患肢伸髖屈膝位,有利于降低坐骨神經的緊張度;② 下肢輕度外旋位可使外旋肌松弛,有利于牽開;③ 注意保護坐骨神經,可不顯露坐骨神經,減少醫源性損傷;④ 熟練操作標準K-L入路的基礎上再開展本入路;⑤ 患者肥胖、臀部肌肉發達或髖臼后部骨折粉碎嚴重時,建議采用標準K-L入路。

綜上述,后方微創入路創傷小、手術時間短、出血少,不切斷外旋肌,經臀中肌-梨狀肌間隙、梨狀肌-上孖肌間隙顯露,可為髖臼后壁骨折提供足夠的安全顯露范圍,直視下復位、固定髖臼后壁骨折,是一種可靠的髖臼后側備選手術入路。但本研究為回顧性研究,且樣本量較小可能影響研究結果的可靠性,尚需大樣本研究進一步完善。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的分析及其報道

倫理聲明 研究方案經中國人民解放軍聯勤保障部隊第九四〇醫院倫理委員會批準(2024KYLL251)

作者貢獻聲明 李文波、劉黎宏、時培晟、薛云:研究設計與實施,起草文章;王偉、石杰、李闖兵、施顯清、鄧曉文、高秋明:參與研究設計和數據采集、資料收集、分析,對文章的知識性內容作批評性審閱