版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

晚期頭頸部惡性腫瘤切除術后組織缺損修復,是臨床一大難題,帶蒂軸型皮瓣如斜方肌肌皮瓣、胸大肌肌皮瓣解決了部分修復重建問題。上世紀80年代開始采用游離皮瓣對頭頸腫瘤術后進行組織修復和功能重建,給頭頸腫瘤醫生帶來了全新體驗。研究者們探索出全身多處游離皮瓣供區,其中前臂橈側皮瓣和股前外側皮瓣成為頭頸部修復的主力皮瓣。幾乎在同一時期,國內外學者用上臂外側皮瓣代替部分前臂橈側皮瓣,獲得了良好的功能和美觀效果[1-6]。但上臂游離皮瓣的血管直徑小、血管蒂短,限制了其推廣。另外,由于傳統上臂外側皮瓣供區位于上臂下1/3,為了獲取較大的血管外徑和血管蒂長度,通常切口需盡量向肩部延伸,由此造成的上臂供區瘢痕會明顯影響美觀[7-11]。鑒于此,我們嘗試用管狀上臂上外側游離皮瓣修復近全喉切除術后環周缺損,取得了滿意的發音效果,保存了上臂運動功能且皮瓣供區切口隱蔽美觀。現回顧分析2021年6月—2023年10月應用該皮瓣修復治療的7例因喉癌行近全喉切除術后患者臨床資料。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男6例,女1例;年齡48~70歲,中位年齡59歲。病程1~11個月,中位病程6個月。術前病理活檢診斷為鱗癌,腫瘤分型:聲門型5例,聲門上型1例,貫聲門型1例;TNM分期:T4N0M0 6例,T4N2M0 1例;2017美國癌癥聯合委員會(AJCC)分期均為Ⅳ期。患者詳細臨床資料見表1。

1.2 手術方法

所有患者常規完善術前檢查、排除手術禁忌證,行氣管切開+雙側擇區頸部淋巴結清掃術+保留舌骨上部分會厭的近全喉切除術+游離上臂上外側皮瓣切取+喉-氣管環狀缺損修復發音重建術。在保留舌骨上部分會厭的近全喉切除+雙側擇區頸部淋巴結清掃術后,測量喉-頸段氣管缺損區面積,大小為7.0 cm×5.0 cm~7.0 cm×6.5 cm。根據術前上臂MRI血管增強掃描結果,于三角肌后下緣、肱二頭肌外側頭后下方及肱三頭肌外側頭上方的“蝴蝶翼”區域設計皮瓣。皮瓣切取:切開皮膚及皮下組織,接近切口下肌肉組織時,注意發現并保護越過三角肌后下緣向肩部方向的前臂后上皮神經及伴行血管。探查皮瓣的血管神經支配情況,一般其血供為肱深動脈或旋肱后動脈分支及其伴行靜脈,神經為與血管伴行的橈神經分支。于上臂上外方切取游離皮瓣,大小7.0 cm×5.0 cm~8.0 cm×7.0 cm,皮瓣卷成管狀,下接頸根部頸段氣管殘端,上接舌根處會厭殘端。皮管內放置麻醉用硅膠鼻咽通氣道作為支撐喉模。雙側頸部切口常規防止負壓引流。分層縫合切口,術畢。

1.3 術后處理及療效評價

術后常規預防性使用抗生素、營養支持及抗凝治療。術后前3天保持氣切套囊氣體充盈,完成氣道封閉,避免液體吸入氣道嗆咳引起頸部皮下氣腫。3 d后根據患者體溫及生命體征情況,纖維喉鏡下觀察皮瓣成活情況。術后1周將塑料氣切套管換為金屬氣切套管,方便氣切護理及最初的語音康復過程(即利用患者尚未遺忘的語言功能,使氣流通過重建的皮瓣管道發音)。根據術后病理診斷、淋巴結轉移情況及腫瘤科就診咨詢意見,4例患者補充放化療,1例補充放化療及靶向治療,2例未做補充治療。

2 結果

術后4例切口Ⅰ期愈合,皮瓣成活;2例患者輕微咽瘺,經換藥后愈合,皮瓣成活;1例皮瓣壞死咽瘺,經換藥愈合。術后病理結果示1例雙側淋巴結轉移,余6例無頸部淋巴結轉移。7例患者均獲隨訪,隨訪時間1~2年,平均1年3個月。所有患者術后1個月內均經口進食,均保留氣管套管。6例皮瓣成活患者術后15 d~2個月均逐漸適應了新的發音模式,獲得滿意發音功能;其中3例聲音洪亮略帶沙啞,3例聲音沙啞低沉;術后1~3個月患者出現不能發出個別元音或輔音的情況,隨著時間推移均明顯改善。末次隨訪時,不同患者發音差異主要體現在堵管發音時間長短、音調高低、頻率不同上,總體上聲音清晰,每個字音辨析度高,其中3例患者可與家屬電話交流。4例患者術后有輕微誤咽。隨訪期間患者均健在,未見局部復發或遠處轉移。患者上臂運功功能不受影響,僅在切口附近區域出現部分感覺缺失,且效果美觀,穿短袖T恤能完全掩蓋供區皮膚切口瘢痕。

3 典型病例

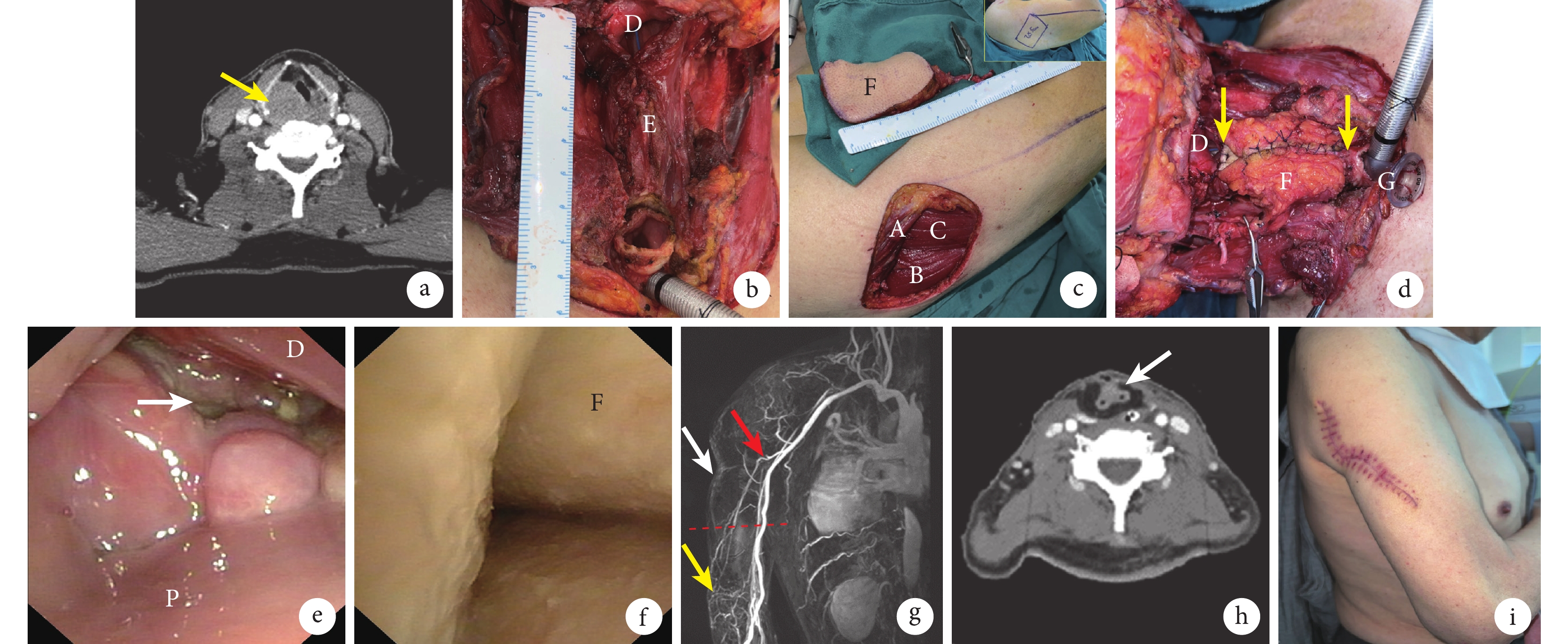

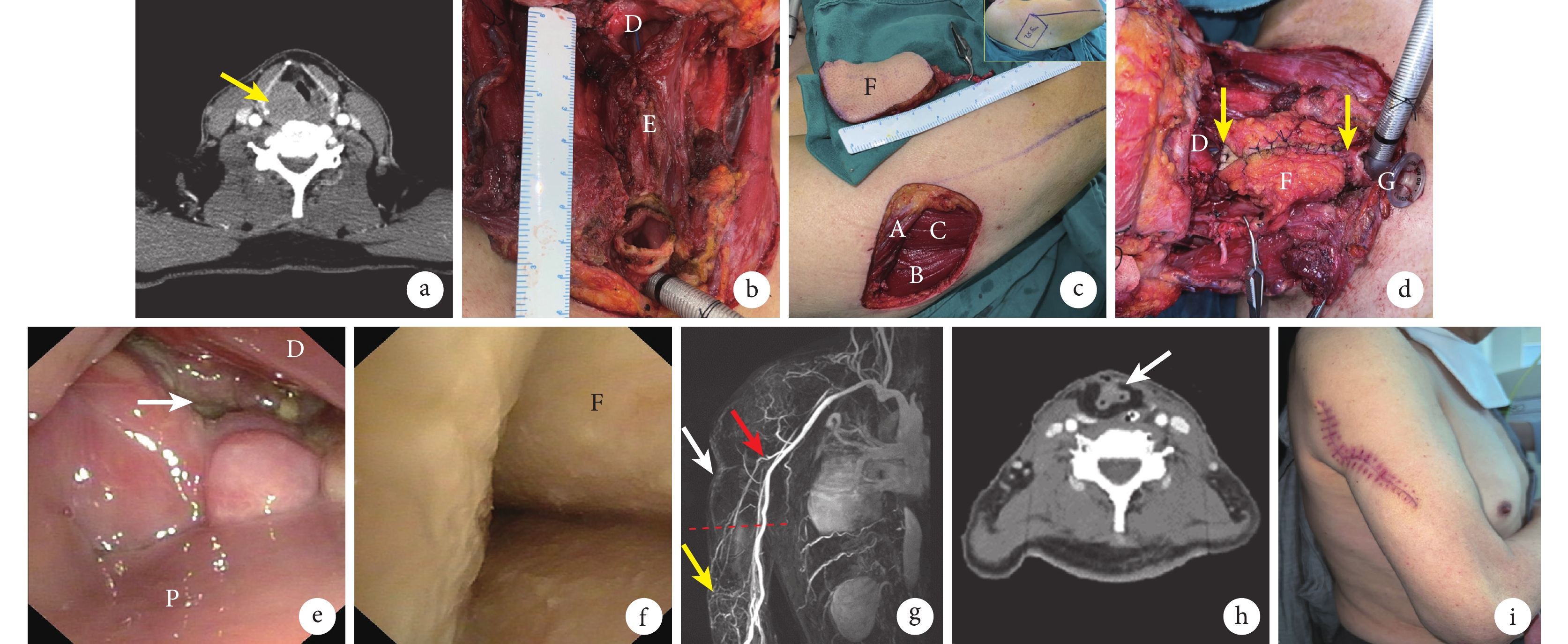

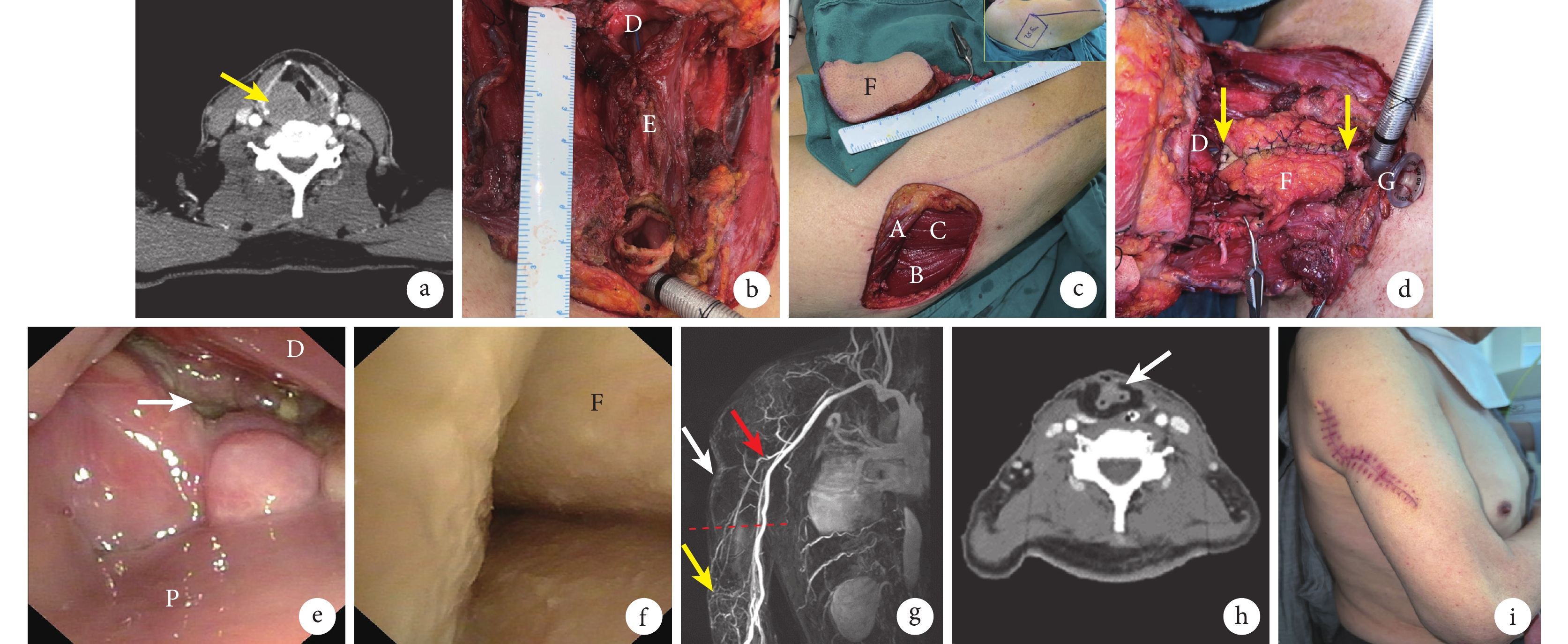

例4 男,70歲。因“咽喉異物感半年,聲嘶半個月”入院。術前纖維喉鏡檢查示右側披裂腫物,右側梨狀窩及喉入口狹窄,左側梨狀窩黏膜光滑;于披裂取活檢示高級別上皮內瘤變,鱗狀細胞癌形成。頸部增強CT示右側喉咽軟組織密度腫塊影,邊界欠清,大小約3.1 cm×2.7 cm,累及右側杓會厭皺襞。右側頸根部明顯淋巴結增大。完善術前檢查未見手術禁忌證,于全身麻醉下行氣管切開+雙側擇區淋巴結清掃術+保留舌骨上部分會厭的近全喉切除術+游離上臂上外側皮瓣切取+喉-氣管環狀缺損修復發音重建術。術后第4天患者發生急性肺栓塞,經抗凝及呼吸機輔助治療后順利出院;切口Ⅰ期愈合。術后1個月順利拔出胃管,經口進食,聲音嘶啞,發音流暢自如。復查肺動脈血管增強CT未見確切肺動脈栓塞跡象。喉鏡復查見喉入口較正常喉入口明顯縮小,頸部增強CT復查見皮管位于頸部正中,皮膚及皮下脂肪層完整,皮管中間潛在腔隙喉鏡圖像與CT相吻合。患者右側上臂供區切口瘢痕短小,T恤可掩蓋。術后2周右上臂MRI血管增強掃描示上臂血供豐富,皮瓣供區血管殘端示皮瓣血供來自肱深動脈,與橈側副動脈共干,皮瓣供區瘢痕止于上臂長軸中點以上,因橈側副動脈保留完好,肘關節動脈網構型完好無損。術后病理示鱗狀細胞癌(角化型),左側頸部淋巴結(2/11)枚、右頸部淋巴結(3/11)枚查見癌轉移。送檢“會厭”未見癌累及。術后診斷為喉鱗癌,聲門上型,T4N2M0期,2017 AJCC分期Ⅳ期。術后以蛋白紫杉醇300 mg 第1天靜脈滴注+順鉑30 mg/d第1~3天靜脈滴注+特瑞普利單抗240 mg/次靜脈滴注,每3周行1次放化療及靶向治療。隨訪1年未見復發。見圖1。

圖1

典型病例4

圖1

典型病例4

a. 頸部增強CT示腫瘤累及范圍(箭頭);b. 手術創面示保留的舌骨上部分會厭(D)及縫合已完成的頸段食道前壁(E);c. 供區皮瓣(F)設計(右上插圖)與切取 A:三角肌后下緣 B:肱三頭肌長頭 C:肱三頭肌外側頭;d. 管狀皮瓣(F)就位于喉-氣管缺損區 D:殘余會厭 G:頸段氣管殘端 黃箭頭示皮瓣吻合處;e、f. 術后1個月纖維喉鏡下觀察示喉入口以下的皮瓣管腔呈三棱柱狀的潛在腔隙 P:咽后壁 D:殘余會厭 箭頭示喉入口;g. 術后2周右上臂血管增強MRI(CT)(紅箭頭示皮瓣供區血管殘端,白箭頭示皮瓣供區瘢痕,紅色虛線示上臂長軸中點,黃箭頭示肘關節動脈網);h. 術后1個月頸部增強CT(箭頭示管狀皮瓣);i. 術后1個月患者右上臂供區能為T-恤掩蓋

Figure1. Typical case No. 4a. Enhanced CT scan of the neck showed the extent of tumor involvement (arrow); b. Operative field revealed the spared part of the suprahoid epiglottis (D) and the sutured anterior wall of cervical esophagus (E); c. Design (upper right inset) and harvesting of the flap (F) A: Posterior lower margin of the deltoid muscle B: Long head of the triceps muscle C: Lateral head of the triceps muscle; d. The tubular flap (F) was located in the laryngo-tracheal defect D: Residual epiglottis G: Residual cervical trachea Yellow arrow indicated the anastomotic site of the flap; e, f. At 1 month after operation, the lumen of the flap below the laryngeal entrance appeared as a triangular-prism-shaped potential cavity under fiberoptic laryngoscope P: Posterior pharyngeal wall D: Residual epiglottis Arrow indicated laryngeal entrance; g. At 2 months after operation, the right upper arm MRI angiography (red arrow indicated the vascular residue, white arrow indicated the scar of the donor site, red dashed line indicated the midpoint of the long axis of the upper arm, and yellow arrow indicated the elbow arterial network); h. Enhanced CT scan of the neck at 1 month after operation (arrow indicated the tubular flap); h. Enhanced CT scan of the neck at 1 month after operation () ; i. At 1 month after operation,the donor area could be covered by T) ; i. At 1 month after operation,the donor area could be covered by T-shirt

4 討論

4.1 全喉切除術后發音功能康復現狀

全喉切除手術是晚期喉癌首次治療、喉癌手術或放化療復發后再治療的首選治療方法。氣管食管發音管假體是國外推薦的最佳語音康復方法,而電子喉和食道發音是目前國內全喉術后語音康復的主要手段。利用游離皮瓣修復喉-氣管切除后的環周缺損,為全喉切除患者的語言康復提供了新的手段。前臂皮瓣、股前外側皮瓣及股前內側皮瓣均可作為全喉切除術后皮管成形再造發音腔道的供區。前臂皮瓣易于切取,血管容易吻合成功,但對于供區的美觀和功能損傷比較明顯。股前外側皮瓣是目前推廣應用最多的游離皮瓣,切取后對供區功能影響小,旋股外側動脈及伴行靜脈與頸部受區血管匹配,容易吻合成功;但因其肌穿支占60%以上,切取比較費時。股前內側皮瓣的血供源于旋股外側動脈時,較股前外側皮瓣切取容易;但其皮下脂肪一般比股前外側皮瓣更厚,所以在手術成形之初,皮管形成的喉氣管腔比較狹窄。股前外側游離皮瓣再造喉氣管腔與氣管食管瘺發音管的客觀語音效果相似,其語音范圍和語音清晰度水平與正常成人語音具有可比性[12-15]。由于游離皮瓣形成的發音管腔可以發出清晰可聞的聲音,患者術后自覺發音容易且自然,沒有心理壓力,也沒有全喉切除術后電子喉或食道發音訓練的復雜過度過程。微血管吻合器廣泛使用,游離皮瓣成活率可達99%,所以游離皮瓣修復喉-氣管切除術后環周缺損有望成為晚期喉癌患者發音重建的重要方法。

4.2 保留部分會厭有助于減少誤咽

會厭癌是聲門上型喉癌的一種特殊情形,即使在聲門上型喉癌,腫瘤累及舌骨上會厭的情況也非常少見。因此,無論從會厭癌發病率或手術切緣陰性的角度出發,對于沒有累及會厭的喉癌患者,包含會厭的全喉切除術似乎并無必要。保留舌骨上會厭的近全喉切除術后,患者沒有異物感也不影響吞咽。

沒有完善的喉入口遮蓋就一定會產生誤咽,而吸入性肺炎可能是致命的[12]。誤咽會明顯延長患者的管喂時間,部分患者不能平臥而只能采取半臥位并導致不能拔管。保留舌骨上部分會厭術后喉鏡復查表明,盡管未觀察到會厭的確切動度,會厭對于喉入口的機械阻擋功能是確定的,并在實踐中證實明顯減少了術后患者的誤咽、增加了患者盡早脫離管喂經口進食的可能性。在發音功能可以解決的情形下,誤咽是這種手術方法是否更加成功的重要評價標準。

利用保留舌骨上部分會厭術減少誤咽的方法包括:設計皮瓣時考慮到減小喉入口大小、在舌骨水平利用縫合技術主動側移喉入口、減小喉入口與殘余會厭喉面的距離、設計足夠大小的皮瓣適當抬高喉入口后份原喉解剖區域的杓區等。其優點是早期可拔出胃管經口進食,不利之處是會縮短患者堵管時間,增加發音中斷頻率,影響總體發音效果。這也是本研究嗓音分析實施困難的原因之一。

4.3 上臂上外側游離皮瓣在近全喉切除術后發音功能重建的應用前景

上臂皮瓣的質地和厚薄明顯優于股前外側皮瓣,對供區功能和美觀的影響明顯優于前臂橈側皮瓣[2-5]。但在頭頸腫瘤外科重建領域,迄今為止,文獻報道的應用上臂游離皮瓣的病例數仍明顯少于應用前臂橈側皮瓣或股前外側皮瓣[7,13-14]。分析可能與頭頸部腫瘤累及消化道、呼吸道這一污染的腔隙結構有關,一旦皮瓣壞死咽瘺,低蛋白血癥、肺部感染概率會明顯增加,患者的后續治療會受到明顯甚至致命影響。股前外側皮瓣優點在于血管粗大、與頸部小血管匹配度高、能夠提供更大的皮膚面積和包括肌肉的組織體量,對面頸部死腔填塞有利。上臂游離皮瓣血管管徑細,對術者顯微外科吻合技術要求較高,導致上臂皮瓣推廣應用有一定困難。而當上臂上外側區域血管分支豐富時,可以獲取僅含皮膚、皮下脂肪和深筋膜的帶軸型血管束游離皮瓣,并在其近心端獲取多達3對動靜脈的供區血管,并不傷害供皮區前、后及肩頭方向的神經血管支配;血管不甚豐富時,需要利用共干的血管神經束甚至肌肉穿支血管,因此上臂上外側皮神經等可能被犧牲,因而導致上臂供區周圍感覺缺失;皮瓣動脈如果與橈側副動脈共干于肱深動脈,則可能需結扎肱深動脈或者切取橈側副動脈的近心端,從而獲得更長血管蒂或供區血管直徑[11]。肱三頭肌外側頭淺層通常可見多個肌穿支血管,其淺穿支可供切取三頭肌肌瓣輔助填塞術區死腔,這樣上臂上外側皮瓣就兼具了股前外側肌皮瓣的優點。

本技術中的游離皮瓣成活非常重要,因為皮管“四面透水”,容易受到咽瘺的影響(咽瘺后皮管在咽瘺液體包圍中),所以嚴密縫合皮瓣與受區黏膜吻合處、避免死腔形成是減少皮瓣壞死的重要方法。局部晚期頭頸部鱗癌患者多數屬限期手術,基礎疾病多,手術風險大,在醫療資源緊缺情況下用最簡單有效的方法是挽救生命的重要手段;但是不排除部分患者把對美觀和功能的追求看得比生命更重要。因此,兼顧發音功能和供區美觀的上臂上外側游離皮瓣具備了良好的立足點。此外,本研究采用的游離皮瓣皮管成形技術是在頸段食道和頸部皮膚之間的喉解剖部位以皮管置換了喉及喉腫瘤,以達到“增加一個結構、增加一個功能”的目的。經典全喉切除患者并不需要皮瓣修復重建頸段食道,所以即使皮瓣壞死,壞死物經咽瘺排出后,大部分患者無需再次手術作頸部切口也可換藥痊愈。預后與經典全喉切除手術終點一致,患者可繼續練習食道發音或使用電子喉,因此在理論和實踐上,患者都容易接受這種手術方法。

醫學影像學技術、顯微血管吻合技術以及吻合器械新材料的臨床應用,為新的游離皮瓣的開發應用提供了條件。基于維護供區美觀、減少供區功能障礙的目的,選用上臂上外側作為皮瓣供區有以下幾個原因:① 上臂后、外及內側區域是成年皮膚老齡化主要區域,俗稱“蝴蝶翼”區域,把這個部位當作皮瓣供區,能夠提供大面積的皮膚及皮下脂肪組織,減少上臂贅肉,使上臂年輕化,有一定美觀效果[15]。② 皮瓣切取后的瘢痕可隱藏在上衣短袖內,因此該皮瓣也可稱為“T-恤皮瓣”。③ 上臂外側皮瓣可以按上臂長軸分為上臂外側上、中、下皮瓣[10],經典的上臂外側皮瓣實際上是上臂外側下皮瓣,該皮瓣易于切取但術后瘢痕明顯,可能影響肘關節運動。上臂外側上皮瓣由于直接供血的皮支少,皮瓣可提供的皮膚面積小,所以臨床應用報道極少[16]。上臂上外側皮瓣不似經典上臂外側皮瓣血管蒂走向恒定,且上臂上外側皮瓣的血管更為纖細,通常上臂外側的血管增強CT不能顯示肱深動脈到上臂外側皮瓣的動脈血管分支,但是血管增強MRI更有可能顯示肱深動脈到三角肌、肱二頭肌、肱三頭肌間隔及皮膚的分支,結合上臂軸向及橫斷面圖像,可以了解血管在肌肉內及肌間隙的走向,這是本研究皮瓣得以順利切取的解剖學基礎。在皮瓣制備過程中,在三角肌、肱二頭肌及肱三頭肌間隙尋找明確皮瓣血供非常重要,向血管蒂的近心端游離獲取更長的血管蒂及吻合血管外徑,是皮瓣切取的限速步驟。在頭頸部腫瘤缺損修復方面,就美觀和供區所能提供皮瓣面積而言,上臂區是可靠且尚未充分開發創新的皮瓣供區[17]。

綜上述,上臂上外側游離皮瓣是修復頭頸部腫瘤術后缺損的一個有潛力的皮瓣。在術前檢查明確皮膚有直接血管蒂供血的情況下,應用該皮瓣重建近全喉切除術后的發音功能,效果確實、供區美觀、無功能障礙、皮膚感覺缺失面積小。缺點是皮瓣切取操作者與頸部手術術野較近,不方便腫瘤切除手術和取皮手術同期進行,手術技術熟練的術者可以部分彌補這一不足;另外,對皮瓣切取時的應變能力和血管吻合技巧要求較高,需要術者具備熟練的吻合技巧和應變能力。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準[2023 年審(13)號、2024 年審(340)號、2024 年審(1190)號]

作者貢獻聲明 楊柳、李文:研究方案設計、指導研究實施及文章撰寫、修改;楊柳、鄭義濤:資料收集、療效評估

晚期頭頸部惡性腫瘤切除術后組織缺損修復,是臨床一大難題,帶蒂軸型皮瓣如斜方肌肌皮瓣、胸大肌肌皮瓣解決了部分修復重建問題。上世紀80年代開始采用游離皮瓣對頭頸腫瘤術后進行組織修復和功能重建,給頭頸腫瘤醫生帶來了全新體驗。研究者們探索出全身多處游離皮瓣供區,其中前臂橈側皮瓣和股前外側皮瓣成為頭頸部修復的主力皮瓣。幾乎在同一時期,國內外學者用上臂外側皮瓣代替部分前臂橈側皮瓣,獲得了良好的功能和美觀效果[1-6]。但上臂游離皮瓣的血管直徑小、血管蒂短,限制了其推廣。另外,由于傳統上臂外側皮瓣供區位于上臂下1/3,為了獲取較大的血管外徑和血管蒂長度,通常切口需盡量向肩部延伸,由此造成的上臂供區瘢痕會明顯影響美觀[7-11]。鑒于此,我們嘗試用管狀上臂上外側游離皮瓣修復近全喉切除術后環周缺損,取得了滿意的發音效果,保存了上臂運動功能且皮瓣供區切口隱蔽美觀。現回顧分析2021年6月—2023年10月應用該皮瓣修復治療的7例因喉癌行近全喉切除術后患者臨床資料。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男6例,女1例;年齡48~70歲,中位年齡59歲。病程1~11個月,中位病程6個月。術前病理活檢診斷為鱗癌,腫瘤分型:聲門型5例,聲門上型1例,貫聲門型1例;TNM分期:T4N0M0 6例,T4N2M0 1例;2017美國癌癥聯合委員會(AJCC)分期均為Ⅳ期。患者詳細臨床資料見表1。

1.2 手術方法

所有患者常規完善術前檢查、排除手術禁忌證,行氣管切開+雙側擇區頸部淋巴結清掃術+保留舌骨上部分會厭的近全喉切除術+游離上臂上外側皮瓣切取+喉-氣管環狀缺損修復發音重建術。在保留舌骨上部分會厭的近全喉切除+雙側擇區頸部淋巴結清掃術后,測量喉-頸段氣管缺損區面積,大小為7.0 cm×5.0 cm~7.0 cm×6.5 cm。根據術前上臂MRI血管增強掃描結果,于三角肌后下緣、肱二頭肌外側頭后下方及肱三頭肌外側頭上方的“蝴蝶翼”區域設計皮瓣。皮瓣切取:切開皮膚及皮下組織,接近切口下肌肉組織時,注意發現并保護越過三角肌后下緣向肩部方向的前臂后上皮神經及伴行血管。探查皮瓣的血管神經支配情況,一般其血供為肱深動脈或旋肱后動脈分支及其伴行靜脈,神經為與血管伴行的橈神經分支。于上臂上外方切取游離皮瓣,大小7.0 cm×5.0 cm~8.0 cm×7.0 cm,皮瓣卷成管狀,下接頸根部頸段氣管殘端,上接舌根處會厭殘端。皮管內放置麻醉用硅膠鼻咽通氣道作為支撐喉模。雙側頸部切口常規防止負壓引流。分層縫合切口,術畢。

1.3 術后處理及療效評價

術后常規預防性使用抗生素、營養支持及抗凝治療。術后前3天保持氣切套囊氣體充盈,完成氣道封閉,避免液體吸入氣道嗆咳引起頸部皮下氣腫。3 d后根據患者體溫及生命體征情況,纖維喉鏡下觀察皮瓣成活情況。術后1周將塑料氣切套管換為金屬氣切套管,方便氣切護理及最初的語音康復過程(即利用患者尚未遺忘的語言功能,使氣流通過重建的皮瓣管道發音)。根據術后病理診斷、淋巴結轉移情況及腫瘤科就診咨詢意見,4例患者補充放化療,1例補充放化療及靶向治療,2例未做補充治療。

2 結果

術后4例切口Ⅰ期愈合,皮瓣成活;2例患者輕微咽瘺,經換藥后愈合,皮瓣成活;1例皮瓣壞死咽瘺,經換藥愈合。術后病理結果示1例雙側淋巴結轉移,余6例無頸部淋巴結轉移。7例患者均獲隨訪,隨訪時間1~2年,平均1年3個月。所有患者術后1個月內均經口進食,均保留氣管套管。6例皮瓣成活患者術后15 d~2個月均逐漸適應了新的發音模式,獲得滿意發音功能;其中3例聲音洪亮略帶沙啞,3例聲音沙啞低沉;術后1~3個月患者出現不能發出個別元音或輔音的情況,隨著時間推移均明顯改善。末次隨訪時,不同患者發音差異主要體現在堵管發音時間長短、音調高低、頻率不同上,總體上聲音清晰,每個字音辨析度高,其中3例患者可與家屬電話交流。4例患者術后有輕微誤咽。隨訪期間患者均健在,未見局部復發或遠處轉移。患者上臂運功功能不受影響,僅在切口附近區域出現部分感覺缺失,且效果美觀,穿短袖T恤能完全掩蓋供區皮膚切口瘢痕。

3 典型病例

例4 男,70歲。因“咽喉異物感半年,聲嘶半個月”入院。術前纖維喉鏡檢查示右側披裂腫物,右側梨狀窩及喉入口狹窄,左側梨狀窩黏膜光滑;于披裂取活檢示高級別上皮內瘤變,鱗狀細胞癌形成。頸部增強CT示右側喉咽軟組織密度腫塊影,邊界欠清,大小約3.1 cm×2.7 cm,累及右側杓會厭皺襞。右側頸根部明顯淋巴結增大。完善術前檢查未見手術禁忌證,于全身麻醉下行氣管切開+雙側擇區淋巴結清掃術+保留舌骨上部分會厭的近全喉切除術+游離上臂上外側皮瓣切取+喉-氣管環狀缺損修復發音重建術。術后第4天患者發生急性肺栓塞,經抗凝及呼吸機輔助治療后順利出院;切口Ⅰ期愈合。術后1個月順利拔出胃管,經口進食,聲音嘶啞,發音流暢自如。復查肺動脈血管增強CT未見確切肺動脈栓塞跡象。喉鏡復查見喉入口較正常喉入口明顯縮小,頸部增強CT復查見皮管位于頸部正中,皮膚及皮下脂肪層完整,皮管中間潛在腔隙喉鏡圖像與CT相吻合。患者右側上臂供區切口瘢痕短小,T恤可掩蓋。術后2周右上臂MRI血管增強掃描示上臂血供豐富,皮瓣供區血管殘端示皮瓣血供來自肱深動脈,與橈側副動脈共干,皮瓣供區瘢痕止于上臂長軸中點以上,因橈側副動脈保留完好,肘關節動脈網構型完好無損。術后病理示鱗狀細胞癌(角化型),左側頸部淋巴結(2/11)枚、右頸部淋巴結(3/11)枚查見癌轉移。送檢“會厭”未見癌累及。術后診斷為喉鱗癌,聲門上型,T4N2M0期,2017 AJCC分期Ⅳ期。術后以蛋白紫杉醇300 mg 第1天靜脈滴注+順鉑30 mg/d第1~3天靜脈滴注+特瑞普利單抗240 mg/次靜脈滴注,每3周行1次放化療及靶向治療。隨訪1年未見復發。見圖1。

圖1

典型病例4

圖1

典型病例4

a. 頸部增強CT示腫瘤累及范圍(箭頭);b. 手術創面示保留的舌骨上部分會厭(D)及縫合已完成的頸段食道前壁(E);c. 供區皮瓣(F)設計(右上插圖)與切取 A:三角肌后下緣 B:肱三頭肌長頭 C:肱三頭肌外側頭;d. 管狀皮瓣(F)就位于喉-氣管缺損區 D:殘余會厭 G:頸段氣管殘端 黃箭頭示皮瓣吻合處;e、f. 術后1個月纖維喉鏡下觀察示喉入口以下的皮瓣管腔呈三棱柱狀的潛在腔隙 P:咽后壁 D:殘余會厭 箭頭示喉入口;g. 術后2周右上臂血管增強MRI(CT)(紅箭頭示皮瓣供區血管殘端,白箭頭示皮瓣供區瘢痕,紅色虛線示上臂長軸中點,黃箭頭示肘關節動脈網);h. 術后1個月頸部增強CT(箭頭示管狀皮瓣);i. 術后1個月患者右上臂供區能為T-恤掩蓋

Figure1. Typical case No. 4a. Enhanced CT scan of the neck showed the extent of tumor involvement (arrow); b. Operative field revealed the spared part of the suprahoid epiglottis (D) and the sutured anterior wall of cervical esophagus (E); c. Design (upper right inset) and harvesting of the flap (F) A: Posterior lower margin of the deltoid muscle B: Long head of the triceps muscle C: Lateral head of the triceps muscle; d. The tubular flap (F) was located in the laryngo-tracheal defect D: Residual epiglottis G: Residual cervical trachea Yellow arrow indicated the anastomotic site of the flap; e, f. At 1 month after operation, the lumen of the flap below the laryngeal entrance appeared as a triangular-prism-shaped potential cavity under fiberoptic laryngoscope P: Posterior pharyngeal wall D: Residual epiglottis Arrow indicated laryngeal entrance; g. At 2 months after operation, the right upper arm MRI angiography (red arrow indicated the vascular residue, white arrow indicated the scar of the donor site, red dashed line indicated the midpoint of the long axis of the upper arm, and yellow arrow indicated the elbow arterial network); h. Enhanced CT scan of the neck at 1 month after operation (arrow indicated the tubular flap); h. Enhanced CT scan of the neck at 1 month after operation () ; i. At 1 month after operation,the donor area could be covered by T) ; i. At 1 month after operation,the donor area could be covered by T-shirt

4 討論

4.1 全喉切除術后發音功能康復現狀

全喉切除手術是晚期喉癌首次治療、喉癌手術或放化療復發后再治療的首選治療方法。氣管食管發音管假體是國外推薦的最佳語音康復方法,而電子喉和食道發音是目前國內全喉術后語音康復的主要手段。利用游離皮瓣修復喉-氣管切除后的環周缺損,為全喉切除患者的語言康復提供了新的手段。前臂皮瓣、股前外側皮瓣及股前內側皮瓣均可作為全喉切除術后皮管成形再造發音腔道的供區。前臂皮瓣易于切取,血管容易吻合成功,但對于供區的美觀和功能損傷比較明顯。股前外側皮瓣是目前推廣應用最多的游離皮瓣,切取后對供區功能影響小,旋股外側動脈及伴行靜脈與頸部受區血管匹配,容易吻合成功;但因其肌穿支占60%以上,切取比較費時。股前內側皮瓣的血供源于旋股外側動脈時,較股前外側皮瓣切取容易;但其皮下脂肪一般比股前外側皮瓣更厚,所以在手術成形之初,皮管形成的喉氣管腔比較狹窄。股前外側游離皮瓣再造喉氣管腔與氣管食管瘺發音管的客觀語音效果相似,其語音范圍和語音清晰度水平與正常成人語音具有可比性[12-15]。由于游離皮瓣形成的發音管腔可以發出清晰可聞的聲音,患者術后自覺發音容易且自然,沒有心理壓力,也沒有全喉切除術后電子喉或食道發音訓練的復雜過度過程。微血管吻合器廣泛使用,游離皮瓣成活率可達99%,所以游離皮瓣修復喉-氣管切除術后環周缺損有望成為晚期喉癌患者發音重建的重要方法。

4.2 保留部分會厭有助于減少誤咽

會厭癌是聲門上型喉癌的一種特殊情形,即使在聲門上型喉癌,腫瘤累及舌骨上會厭的情況也非常少見。因此,無論從會厭癌發病率或手術切緣陰性的角度出發,對于沒有累及會厭的喉癌患者,包含會厭的全喉切除術似乎并無必要。保留舌骨上會厭的近全喉切除術后,患者沒有異物感也不影響吞咽。

沒有完善的喉入口遮蓋就一定會產生誤咽,而吸入性肺炎可能是致命的[12]。誤咽會明顯延長患者的管喂時間,部分患者不能平臥而只能采取半臥位并導致不能拔管。保留舌骨上部分會厭術后喉鏡復查表明,盡管未觀察到會厭的確切動度,會厭對于喉入口的機械阻擋功能是確定的,并在實踐中證實明顯減少了術后患者的誤咽、增加了患者盡早脫離管喂經口進食的可能性。在發音功能可以解決的情形下,誤咽是這種手術方法是否更加成功的重要評價標準。

利用保留舌骨上部分會厭術減少誤咽的方法包括:設計皮瓣時考慮到減小喉入口大小、在舌骨水平利用縫合技術主動側移喉入口、減小喉入口與殘余會厭喉面的距離、設計足夠大小的皮瓣適當抬高喉入口后份原喉解剖區域的杓區等。其優點是早期可拔出胃管經口進食,不利之處是會縮短患者堵管時間,增加發音中斷頻率,影響總體發音效果。這也是本研究嗓音分析實施困難的原因之一。

4.3 上臂上外側游離皮瓣在近全喉切除術后發音功能重建的應用前景

上臂皮瓣的質地和厚薄明顯優于股前外側皮瓣,對供區功能和美觀的影響明顯優于前臂橈側皮瓣[2-5]。但在頭頸腫瘤外科重建領域,迄今為止,文獻報道的應用上臂游離皮瓣的病例數仍明顯少于應用前臂橈側皮瓣或股前外側皮瓣[7,13-14]。分析可能與頭頸部腫瘤累及消化道、呼吸道這一污染的腔隙結構有關,一旦皮瓣壞死咽瘺,低蛋白血癥、肺部感染概率會明顯增加,患者的后續治療會受到明顯甚至致命影響。股前外側皮瓣優點在于血管粗大、與頸部小血管匹配度高、能夠提供更大的皮膚面積和包括肌肉的組織體量,對面頸部死腔填塞有利。上臂游離皮瓣血管管徑細,對術者顯微外科吻合技術要求較高,導致上臂皮瓣推廣應用有一定困難。而當上臂上外側區域血管分支豐富時,可以獲取僅含皮膚、皮下脂肪和深筋膜的帶軸型血管束游離皮瓣,并在其近心端獲取多達3對動靜脈的供區血管,并不傷害供皮區前、后及肩頭方向的神經血管支配;血管不甚豐富時,需要利用共干的血管神經束甚至肌肉穿支血管,因此上臂上外側皮神經等可能被犧牲,因而導致上臂供區周圍感覺缺失;皮瓣動脈如果與橈側副動脈共干于肱深動脈,則可能需結扎肱深動脈或者切取橈側副動脈的近心端,從而獲得更長血管蒂或供區血管直徑[11]。肱三頭肌外側頭淺層通常可見多個肌穿支血管,其淺穿支可供切取三頭肌肌瓣輔助填塞術區死腔,這樣上臂上外側皮瓣就兼具了股前外側肌皮瓣的優點。

本技術中的游離皮瓣成活非常重要,因為皮管“四面透水”,容易受到咽瘺的影響(咽瘺后皮管在咽瘺液體包圍中),所以嚴密縫合皮瓣與受區黏膜吻合處、避免死腔形成是減少皮瓣壞死的重要方法。局部晚期頭頸部鱗癌患者多數屬限期手術,基礎疾病多,手術風險大,在醫療資源緊缺情況下用最簡單有效的方法是挽救生命的重要手段;但是不排除部分患者把對美觀和功能的追求看得比生命更重要。因此,兼顧發音功能和供區美觀的上臂上外側游離皮瓣具備了良好的立足點。此外,本研究采用的游離皮瓣皮管成形技術是在頸段食道和頸部皮膚之間的喉解剖部位以皮管置換了喉及喉腫瘤,以達到“增加一個結構、增加一個功能”的目的。經典全喉切除患者并不需要皮瓣修復重建頸段食道,所以即使皮瓣壞死,壞死物經咽瘺排出后,大部分患者無需再次手術作頸部切口也可換藥痊愈。預后與經典全喉切除手術終點一致,患者可繼續練習食道發音或使用電子喉,因此在理論和實踐上,患者都容易接受這種手術方法。

醫學影像學技術、顯微血管吻合技術以及吻合器械新材料的臨床應用,為新的游離皮瓣的開發應用提供了條件。基于維護供區美觀、減少供區功能障礙的目的,選用上臂上外側作為皮瓣供區有以下幾個原因:① 上臂后、外及內側區域是成年皮膚老齡化主要區域,俗稱“蝴蝶翼”區域,把這個部位當作皮瓣供區,能夠提供大面積的皮膚及皮下脂肪組織,減少上臂贅肉,使上臂年輕化,有一定美觀效果[15]。② 皮瓣切取后的瘢痕可隱藏在上衣短袖內,因此該皮瓣也可稱為“T-恤皮瓣”。③ 上臂外側皮瓣可以按上臂長軸分為上臂外側上、中、下皮瓣[10],經典的上臂外側皮瓣實際上是上臂外側下皮瓣,該皮瓣易于切取但術后瘢痕明顯,可能影響肘關節運動。上臂外側上皮瓣由于直接供血的皮支少,皮瓣可提供的皮膚面積小,所以臨床應用報道極少[16]。上臂上外側皮瓣不似經典上臂外側皮瓣血管蒂走向恒定,且上臂上外側皮瓣的血管更為纖細,通常上臂外側的血管增強CT不能顯示肱深動脈到上臂外側皮瓣的動脈血管分支,但是血管增強MRI更有可能顯示肱深動脈到三角肌、肱二頭肌、肱三頭肌間隔及皮膚的分支,結合上臂軸向及橫斷面圖像,可以了解血管在肌肉內及肌間隙的走向,這是本研究皮瓣得以順利切取的解剖學基礎。在皮瓣制備過程中,在三角肌、肱二頭肌及肱三頭肌間隙尋找明確皮瓣血供非常重要,向血管蒂的近心端游離獲取更長的血管蒂及吻合血管外徑,是皮瓣切取的限速步驟。在頭頸部腫瘤缺損修復方面,就美觀和供區所能提供皮瓣面積而言,上臂區是可靠且尚未充分開發創新的皮瓣供區[17]。

綜上述,上臂上外側游離皮瓣是修復頭頸部腫瘤術后缺損的一個有潛力的皮瓣。在術前檢查明確皮膚有直接血管蒂供血的情況下,應用該皮瓣重建近全喉切除術后的發音功能,效果確實、供區美觀、無功能障礙、皮膚感覺缺失面積小。缺點是皮瓣切取操作者與頸部手術術野較近,不方便腫瘤切除手術和取皮手術同期進行,手術技術熟練的術者可以部分彌補這一不足;另外,對皮瓣切取時的應變能力和血管吻合技巧要求較高,需要術者具備熟練的吻合技巧和應變能力。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準[2023 年審(13)號、2024 年審(340)號、2024 年審(1190)號]

作者貢獻聲明 楊柳、李文:研究方案設計、指導研究實施及文章撰寫、修改;楊柳、鄭義濤:資料收集、療效評估