引用本文: 劉廷興, 秦秀菊, 王倫青, 石學新, 張哲. 3D 打印制作肺葉模型應用于胸腔鏡肺葉切除術3D pulmoary lobe models in pulmonary lobectomy by video-assisted thoracic surgery. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2017, 24(1): 80-83. doi: 10.7507/1007-4848.201604001 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

3D 打印技術(3D printing technology)學名為增材制造技術(additive manufacturing technology)。其技術原理是將計算機建好的三維模型分解為多層平面切片,按切片圖形將打印所用的原材料逐層疊加,最后“堆積”成完整的物體。目前 3D 打印技術得益于仿真技術和醫學影像建模技術的發展而在醫療衛生行業應用前景廣泛,其特點包括快速性、準確性及擅長制作復雜形狀實體。應用 3D 打印技術制作肺部模型尚未見文獻報道,2014 年 2 月至 2016 年 2 月,我科應用 3D 打印技術制作 10 例肺葉模型,用于肺葉切除術術前術中分析,效果良好,現總結其臨床經驗。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析我院心胸外科應用 3D 打印技術制作肺葉模型行肺葉切除術 10 例患者的臨床資料,其中男 8 例、女 2 例,年齡 57.2(47~74)歲,臨床表現主要為咳嗽、痰中帶血及胸痛。6 例體檢發現肺部占位性病變,8 例入院前有呼吸道癥狀。術前所有患者常規行胸部增強 CT 檢查、心電圖、肺功能檢查,55 歲以上患者行心臟彩色超聲檢查,評估心肺功能是否能耐受術中單肺通氣。腫瘤直徑 1.8(1.0~3.0)cm。術前常規行纖維支氣管鏡檢查,術前確診或可疑肺癌患者行腹部 B 超、全身骨掃描、頭顱核磁共振檢查,1 例患者行正電子發射計算機斷層掃描(PET-CT)檢查,均未發現遠處轉移。

1.2 方法

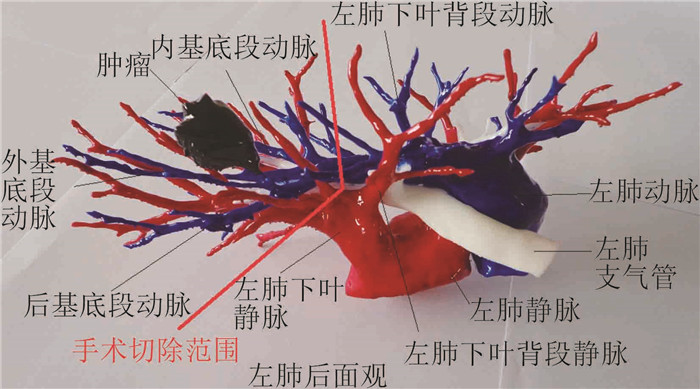

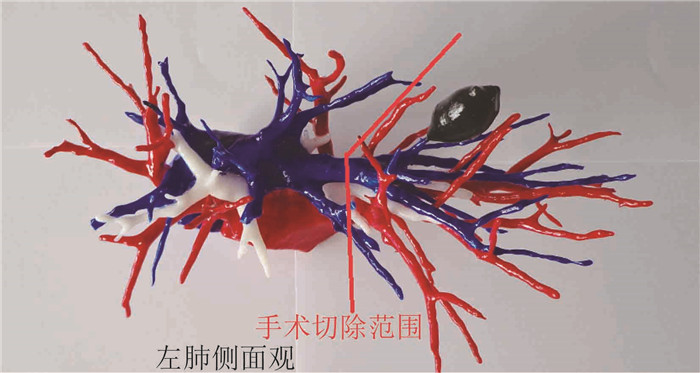

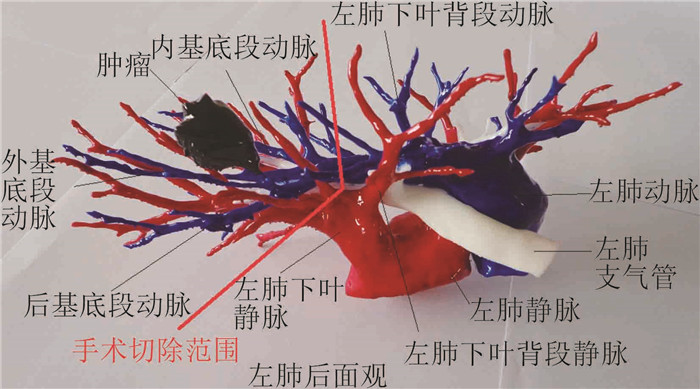

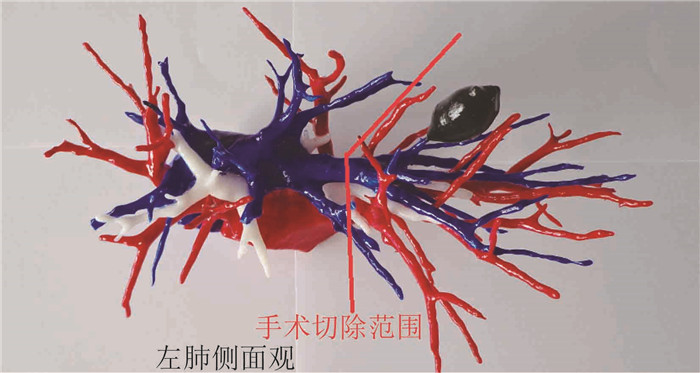

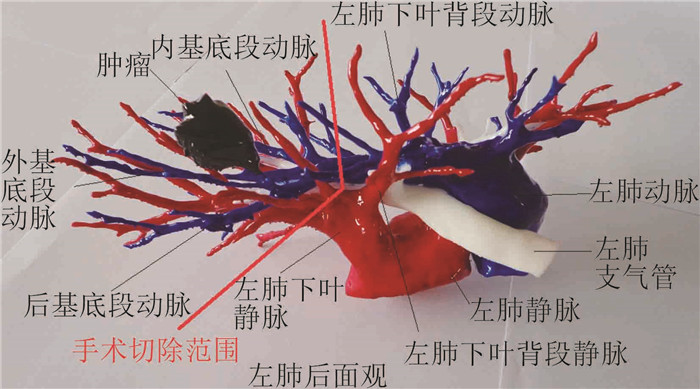

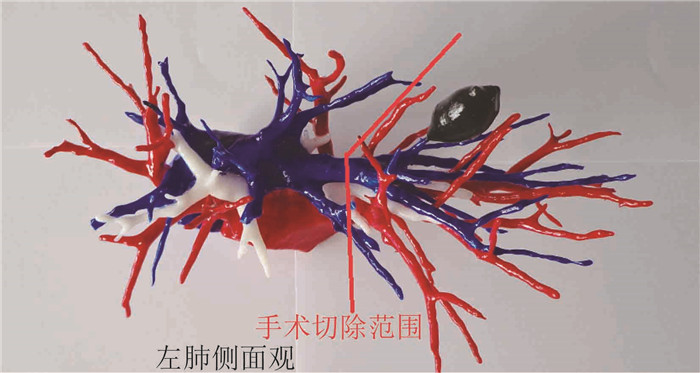

10 例患者均擬行胸腔鏡下肺葉切除術,術前應用光敏樹脂在 3D 打印機中將肺結構打印出來,通過三維成形觀察腫瘤位置,了解病變及周圍結構的解剖,制定手術方案。3D 打印肺模型基本過程為:應用 UM-E-3D 醫療三維建模軟件將肺增強 CT 圖像(圖 1、2)建模為 3D 打印圖像模型文件,將模型文件導入 3D 打印機,采用光敏樹脂 SLA 光固化成型,將腫瘤所在肺葉動脈靜脈及氣管結構完整打印出來(圖 3、4)。

圖1

患者 CT 圖像(縱隔窗)

圖1

患者 CT 圖像(縱隔窗)

圖2

患者 CT 圖像(肺窗)

圖2

患者 CT 圖像(肺窗)

圖3

3D 打印模型(左肺后面觀)

圖3

3D 打印模型(左肺后面觀)

圖4

3D 打印模型(左肺側面觀)

圖4

3D 打印模型(左肺側面觀)

制作好的肺葉模型由手術醫師在術前向患者及家屬充分解釋病變及手術程序,向家屬詳細講解病變的復雜性及手術操作的危險性,取得患者及家屬的理解與配合。術前術后后給醫學生和培訓醫師講解病例資料,豐富教學內容。通過患者及家屬的滿意度量表問卷評價講解效果,通過實習生及培訓醫師調查表評價教學效果。

患者行胸腔鏡下右肺上葉切除術 2 例,右肺中葉 2 例,右肺下葉 2 例;左肺上葉 2 例,左肺下葉 2 例。術中靜脈吸入復合身麻醉,雙腔氣管插管,單肺通氣,健側臥位。腋中線第 7 肋間切約 1.5 cm 切口作為胸腔鏡觀察孔,腋前線第 5 肋間切長約 3 cm 操作孔。探查胸膜是否有粘連,明確腫瘤所在部位、大小、浸潤范圍、葉裂發育情況及有無肺內轉移灶。與術前 3D 打印的標本對比,明確手術切除范圍及步驟,行胸腔鏡下肺葉切除術,按肺靜脈、肺動脈、支氣管、葉間裂順序處理,切除的肺標本置入標本袋中取出,避免腫瘤細胞播散轉移[1-3]。

2 結果

成功打印 10 例肺部模型,模型清晰生動,立體感強,良好地完成教學及與家屬溝通,手術均順利完成。無手術死亡。術后病理診斷:腺癌 6 例,鱗癌 4 例。手術時間 114(60~210)min,術中出血量 96(50~150)ml。術后 48 h 胸腔引流量 260(100~400)ml。患者術后住院時間 9.2(7~13)d。全組均無并發癥發生。術后患者及家屬表示理解手術過程,見表 1;對 3D 肺葉模型表現理解深刻。實習學生和培訓醫師對肺組織結構手術過程理解透徹,理解率均為 100.0%。

3 討論

3D 打印技術最近數年取得了迅速進展,正逐步變為最具生命力的先進制造技術之一。目前已經能實現在 0.1 mm 的單層厚度上達到 600 dpi 的精細分辨率。3D 打印技術無需機械加工或任何模具,就能直接從計算機圖形數據中生成任何形狀的物體[4]。

我國 3D 打印技術起步于 1990 年代,已研制出與國外工藝方法相似的打印設備,并逐步實現了商品化,尤其在大型構件直接制造方面,突破了技術方面的障礙,走在世界的前列。隨著醫學個性化需求的不斷擴大,3D 打印技術在醫學領域的應用將快速增長。心臟、肺、食管及大血管位置較近,相關局部解剖復雜,心胸外科手術相關操作容易損傷周圍器官及組織,危險性極高,難度大,詳細了解病變解剖對手術的安全性、有效性有重大意義,對術者手術技巧的發揮有重大幫助。將 3D 打印技術應用于手術現場,手術的準確度將明顯提高。

3D 打印在形態學方面有很好的展現能力,在腫瘤切除手術前,3D 打印機可以采用丙烯酸樹脂制作出肺或者食管的半透明器官模型,從而幫助外科醫生了解病變及周圍結構的解剖。利用 3D 打印技術可以復制出人體心臟模型,從而了解疑難心臟病患者的心臟解剖結構,用于醫生術前研究患者心臟結構。

本研究對臨床醫生而言,針對心胸外科的常規手術,建立基于 3D 打印技術的手術訓練模型,可提高醫師的手術技巧,增強自信心,提高整體手術表現,減少并發癥發生。而術后復習及推廣則可在真正意義上提高醫師的手術技能。3D 打印技術用于手術計劃或手術建模,即手術“帶妝彩排”,外科醫師會使用與他們將要手術器官同尺寸的真實練習部位進行手術彩排。可縮短手術時間,發現術中問題及預測手術結局,避免潛在風險,真正提高手術質量和安全性。

國外應用 3D 打印技術的手術也越來越多,包括口腔科手術模型構建[5]、先天無舌畸形矯治術[6]、顱骨缺損重建術[7]、個性化人工耳廓的定制[8]、復雜脊柱外科修復術[9]及髖關節置換術[10]等方面以及房間隔缺損、室間隔缺損、大動脈轉位、法洛四聯癥等復雜先天性心臟病領域[11-12]。

國內應用 3D 打印技術的手術正在迅速發展及推廣,包括顱底凹陷合并寰樞椎脫位手術[13]、人體外耳支架構建[14]、個性化手術導航模板輔助下人工全膝關節置換[15]、手術模板輔助下肺微小結節穿刺活檢術[16]、模擬經皮腎鏡取石術[17]和腎腫瘤手術[18]。

Akiba[19] 等對 27 例行肺癌手術的患者進行 CT 的 3D 重建時發現了 62 條肺動脈分支,其中 60 條在術中被證實,另外 2 條血管認為與腫大淋巴結壓迫有關。Nakada 等[20]報道術前應用 3D 打印技術制造出腫瘤所在局部肺葉模型,制定出手術切除的范圍,取得滿意效果。Kurenov 等[21]報道結合患者的肺動脈 CTA 影像,利用 3D 打印技術將患者的肺動脈及其分支打印出來。我們的研究是將患者整個雙肺結構完整打印出來,3D 重建更加直觀形象。

我科術前應用 3D 打印技術制造出腫瘤所在肺葉模型,制定出手術切除的范圍,取得滿意效果。3D 打印模型以 1∶1 比例的復制肺部結構,給患者及家屬直觀的印象,幫助他們理解手術過程;讓實習學生和培訓醫師對肺組織結構理解透徹,充分掌握復雜的肺部腫瘤與周圍組織的解剖關系;還能讓手術醫生在模型上進行術前演練,提高手術技巧。我們科室應用 3D 打印技術輔助肺葉切除術取得滿意療效,值得推廣。

目前 3D 打印仍有一些不足之處,如 3D 打印費用較高,目前完成 1 例約需 2 000 元人民幣,需要科研基金的支持;時間較長,需要大約 2 d 的時間;技術含量較高,需計算機專業人員協助。隨著科學技術的發展,新的基礎材料陸續研發,3D 打印機的普及,筆者相信會逐漸解決以上問題。目前 3D 打印技術向著快速重建,快速打印及精細打印的方向發展,值得臨床醫師密切關注。

3D 打印技術(3D printing technology)學名為增材制造技術(additive manufacturing technology)。其技術原理是將計算機建好的三維模型分解為多層平面切片,按切片圖形將打印所用的原材料逐層疊加,最后“堆積”成完整的物體。目前 3D 打印技術得益于仿真技術和醫學影像建模技術的發展而在醫療衛生行業應用前景廣泛,其特點包括快速性、準確性及擅長制作復雜形狀實體。應用 3D 打印技術制作肺部模型尚未見文獻報道,2014 年 2 月至 2016 年 2 月,我科應用 3D 打印技術制作 10 例肺葉模型,用于肺葉切除術術前術中分析,效果良好,現總結其臨床經驗。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析我院心胸外科應用 3D 打印技術制作肺葉模型行肺葉切除術 10 例患者的臨床資料,其中男 8 例、女 2 例,年齡 57.2(47~74)歲,臨床表現主要為咳嗽、痰中帶血及胸痛。6 例體檢發現肺部占位性病變,8 例入院前有呼吸道癥狀。術前所有患者常規行胸部增強 CT 檢查、心電圖、肺功能檢查,55 歲以上患者行心臟彩色超聲檢查,評估心肺功能是否能耐受術中單肺通氣。腫瘤直徑 1.8(1.0~3.0)cm。術前常規行纖維支氣管鏡檢查,術前確診或可疑肺癌患者行腹部 B 超、全身骨掃描、頭顱核磁共振檢查,1 例患者行正電子發射計算機斷層掃描(PET-CT)檢查,均未發現遠處轉移。

1.2 方法

10 例患者均擬行胸腔鏡下肺葉切除術,術前應用光敏樹脂在 3D 打印機中將肺結構打印出來,通過三維成形觀察腫瘤位置,了解病變及周圍結構的解剖,制定手術方案。3D 打印肺模型基本過程為:應用 UM-E-3D 醫療三維建模軟件將肺增強 CT 圖像(圖 1、2)建模為 3D 打印圖像模型文件,將模型文件導入 3D 打印機,采用光敏樹脂 SLA 光固化成型,將腫瘤所在肺葉動脈靜脈及氣管結構完整打印出來(圖 3、4)。

圖1

患者 CT 圖像(縱隔窗)

圖1

患者 CT 圖像(縱隔窗)

圖2

患者 CT 圖像(肺窗)

圖2

患者 CT 圖像(肺窗)

圖3

3D 打印模型(左肺后面觀)

圖3

3D 打印模型(左肺后面觀)

圖4

3D 打印模型(左肺側面觀)

圖4

3D 打印模型(左肺側面觀)

制作好的肺葉模型由手術醫師在術前向患者及家屬充分解釋病變及手術程序,向家屬詳細講解病變的復雜性及手術操作的危險性,取得患者及家屬的理解與配合。術前術后后給醫學生和培訓醫師講解病例資料,豐富教學內容。通過患者及家屬的滿意度量表問卷評價講解效果,通過實習生及培訓醫師調查表評價教學效果。

患者行胸腔鏡下右肺上葉切除術 2 例,右肺中葉 2 例,右肺下葉 2 例;左肺上葉 2 例,左肺下葉 2 例。術中靜脈吸入復合身麻醉,雙腔氣管插管,單肺通氣,健側臥位。腋中線第 7 肋間切約 1.5 cm 切口作為胸腔鏡觀察孔,腋前線第 5 肋間切長約 3 cm 操作孔。探查胸膜是否有粘連,明確腫瘤所在部位、大小、浸潤范圍、葉裂發育情況及有無肺內轉移灶。與術前 3D 打印的標本對比,明確手術切除范圍及步驟,行胸腔鏡下肺葉切除術,按肺靜脈、肺動脈、支氣管、葉間裂順序處理,切除的肺標本置入標本袋中取出,避免腫瘤細胞播散轉移[1-3]。

2 結果

成功打印 10 例肺部模型,模型清晰生動,立體感強,良好地完成教學及與家屬溝通,手術均順利完成。無手術死亡。術后病理診斷:腺癌 6 例,鱗癌 4 例。手術時間 114(60~210)min,術中出血量 96(50~150)ml。術后 48 h 胸腔引流量 260(100~400)ml。患者術后住院時間 9.2(7~13)d。全組均無并發癥發生。術后患者及家屬表示理解手術過程,見表 1;對 3D 肺葉模型表現理解深刻。實習學生和培訓醫師對肺組織結構手術過程理解透徹,理解率均為 100.0%。

3 討論

3D 打印技術最近數年取得了迅速進展,正逐步變為最具生命力的先進制造技術之一。目前已經能實現在 0.1 mm 的單層厚度上達到 600 dpi 的精細分辨率。3D 打印技術無需機械加工或任何模具,就能直接從計算機圖形數據中生成任何形狀的物體[4]。

我國 3D 打印技術起步于 1990 年代,已研制出與國外工藝方法相似的打印設備,并逐步實現了商品化,尤其在大型構件直接制造方面,突破了技術方面的障礙,走在世界的前列。隨著醫學個性化需求的不斷擴大,3D 打印技術在醫學領域的應用將快速增長。心臟、肺、食管及大血管位置較近,相關局部解剖復雜,心胸外科手術相關操作容易損傷周圍器官及組織,危險性極高,難度大,詳細了解病變解剖對手術的安全性、有效性有重大意義,對術者手術技巧的發揮有重大幫助。將 3D 打印技術應用于手術現場,手術的準確度將明顯提高。

3D 打印在形態學方面有很好的展現能力,在腫瘤切除手術前,3D 打印機可以采用丙烯酸樹脂制作出肺或者食管的半透明器官模型,從而幫助外科醫生了解病變及周圍結構的解剖。利用 3D 打印技術可以復制出人體心臟模型,從而了解疑難心臟病患者的心臟解剖結構,用于醫生術前研究患者心臟結構。

本研究對臨床醫生而言,針對心胸外科的常規手術,建立基于 3D 打印技術的手術訓練模型,可提高醫師的手術技巧,增強自信心,提高整體手術表現,減少并發癥發生。而術后復習及推廣則可在真正意義上提高醫師的手術技能。3D 打印技術用于手術計劃或手術建模,即手術“帶妝彩排”,外科醫師會使用與他們將要手術器官同尺寸的真實練習部位進行手術彩排。可縮短手術時間,發現術中問題及預測手術結局,避免潛在風險,真正提高手術質量和安全性。

國外應用 3D 打印技術的手術也越來越多,包括口腔科手術模型構建[5]、先天無舌畸形矯治術[6]、顱骨缺損重建術[7]、個性化人工耳廓的定制[8]、復雜脊柱外科修復術[9]及髖關節置換術[10]等方面以及房間隔缺損、室間隔缺損、大動脈轉位、法洛四聯癥等復雜先天性心臟病領域[11-12]。

國內應用 3D 打印技術的手術正在迅速發展及推廣,包括顱底凹陷合并寰樞椎脫位手術[13]、人體外耳支架構建[14]、個性化手術導航模板輔助下人工全膝關節置換[15]、手術模板輔助下肺微小結節穿刺活檢術[16]、模擬經皮腎鏡取石術[17]和腎腫瘤手術[18]。

Akiba[19] 等對 27 例行肺癌手術的患者進行 CT 的 3D 重建時發現了 62 條肺動脈分支,其中 60 條在術中被證實,另外 2 條血管認為與腫大淋巴結壓迫有關。Nakada 等[20]報道術前應用 3D 打印技術制造出腫瘤所在局部肺葉模型,制定出手術切除的范圍,取得滿意效果。Kurenov 等[21]報道結合患者的肺動脈 CTA 影像,利用 3D 打印技術將患者的肺動脈及其分支打印出來。我們的研究是將患者整個雙肺結構完整打印出來,3D 重建更加直觀形象。

我科術前應用 3D 打印技術制造出腫瘤所在肺葉模型,制定出手術切除的范圍,取得滿意效果。3D 打印模型以 1∶1 比例的復制肺部結構,給患者及家屬直觀的印象,幫助他們理解手術過程;讓實習學生和培訓醫師對肺組織結構理解透徹,充分掌握復雜的肺部腫瘤與周圍組織的解剖關系;還能讓手術醫生在模型上進行術前演練,提高手術技巧。我們科室應用 3D 打印技術輔助肺葉切除術取得滿意療效,值得推廣。

目前 3D 打印仍有一些不足之處,如 3D 打印費用較高,目前完成 1 例約需 2 000 元人民幣,需要科研基金的支持;時間較長,需要大約 2 d 的時間;技術含量較高,需計算機專業人員協助。隨著科學技術的發展,新的基礎材料陸續研發,3D 打印機的普及,筆者相信會逐漸解決以上問題。目前 3D 打印技術向著快速重建,快速打印及精細打印的方向發展,值得臨床醫師密切關注。