引用本文: 張晗, 張耀超, 柳立軍, 宋永彬. 頸段食管壓力差與頸部吻合口瘺形成的關系. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2017, 24(8): 630-634. doi: 10.7507/1007-4848.201610053 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

咳嗽導致胃食管反流已經被證實[1-7]。其機制為咳嗽時增大的腹內壓會克服食管下括約肌的壓力致使胃內容物(氣體或液體)反流至食管內。由于胸外科手術的特殊性,術后常鼓勵患者咳嗽咳痰。食管癌手術后人體原有的食管下括約肌被切除,因此咳嗽時勢必加重胃食管反流。近期,Amaris 等[8]發現咳嗽時食管上括約肌壓力也增高,從而抑制食物反流入咽部。因此我們猜測當患者用力咳嗽時,隨著胃內容物的反流及食管上括約肌壓力的增高,管胃內必然產生一過性高壓狀態。由于胸內吻合口位于胸腔內,咳嗽時胸內壓亦增大,因此吻合口周圍不會因反流物的增多而產生過大的腔內外壓力差,起到保護吻合口的作用。而頸部吻合口外側的壓力為外界大氣壓力,當管胃內壓力大于外界大氣壓力并傳導至頸部時,必然會在吻合口周圍產生一種向外作用的較大的壓力,從而大大增加頸部吻合口瘺的發生。

1 材料與方法

1.1 實驗動物和材料

健康雄性 6 月齡新西蘭大白兔 12 只,購于河北醫科大學實驗動物中心(實驗動物許可證號:SCXK(冀)2013-1-003),體重 2.5~3.0 kg。標準飼料,單籠飼養,明暗周期 12 h 交替,自由取食和飲水,房間溫度保持在(25±1)℃,濕度為 50%~60%。

實驗藥品包括戊巴比妥鈉(北京索來寶科技有限公司分裝)、利多卡因、生理鹽水。

儀器、設備包括 MD3000 生物信號采集系統(淮北正華)、血壓換能器 ZH-65(淮北正華)、球囊[9](在輸液器滴壺上端 5 cm 處剪斷,在滴壺下端 25 cm 處剪斷,在距下端開口 4 cm 處剪 3 個側孔,將乳膠指套(壁厚 0.075 mm、直徑 14.000 mm)套于管外并密封,制成 5 cm 長的氣囊)、小兒氣管插管 3-0。

1.2 方法

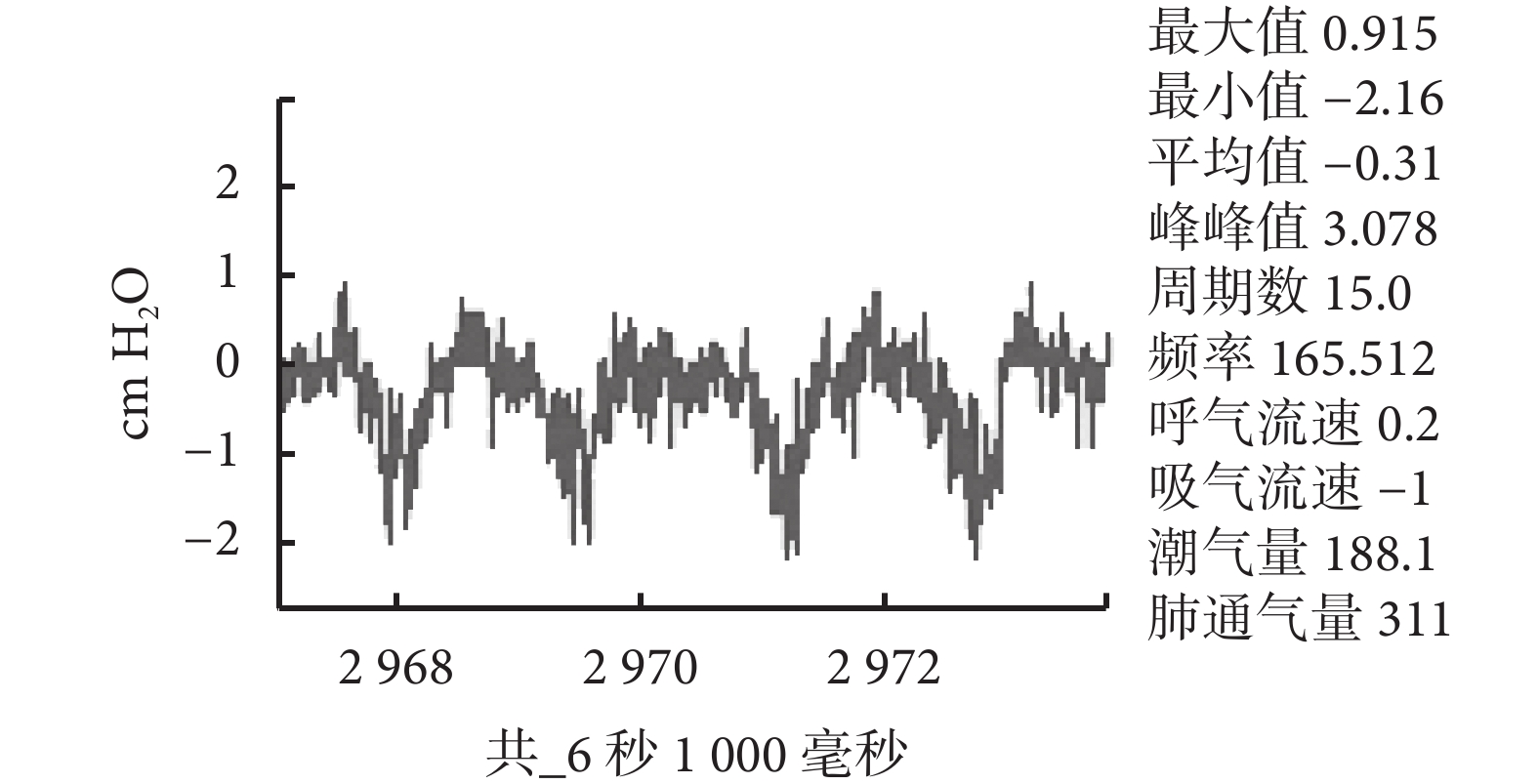

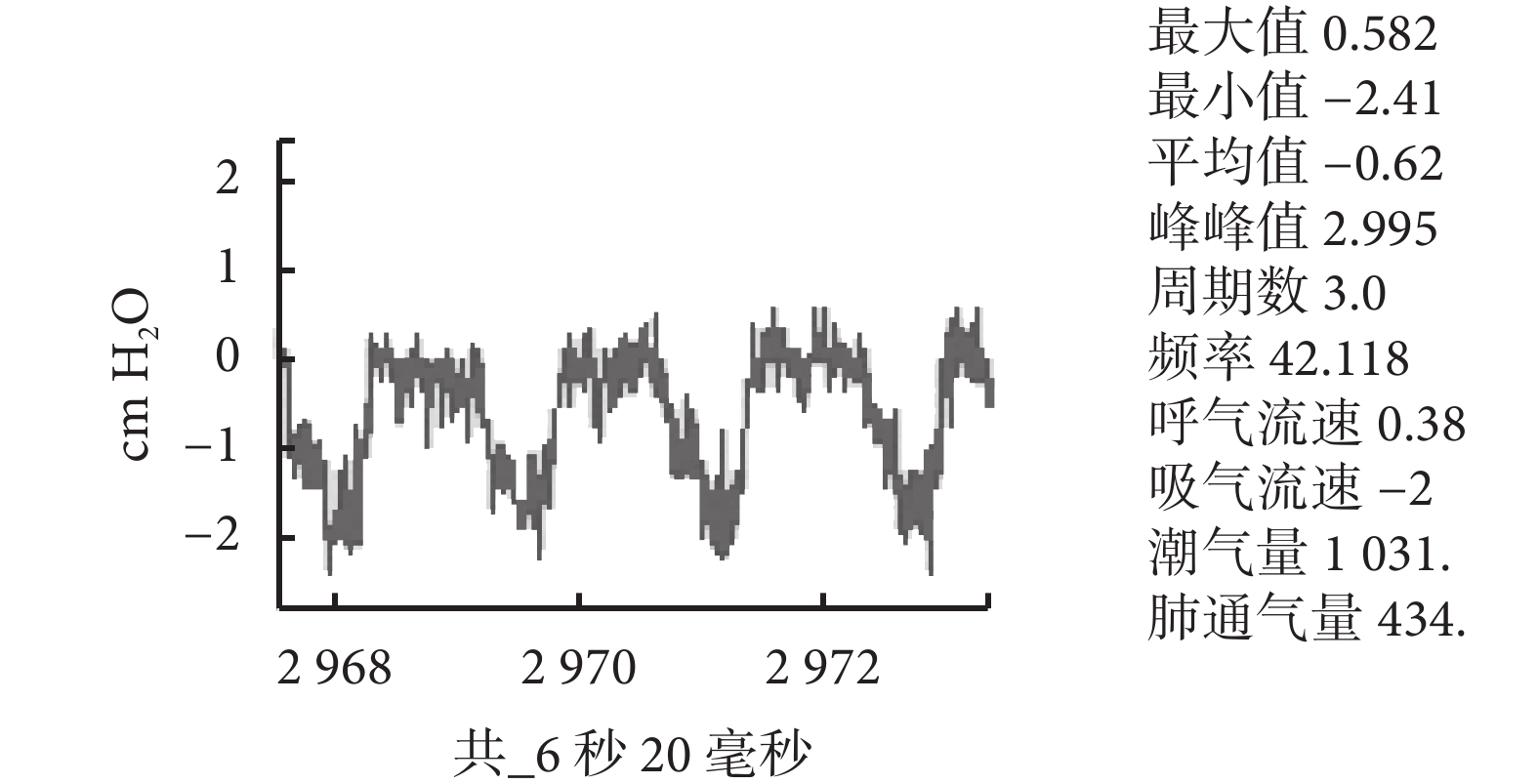

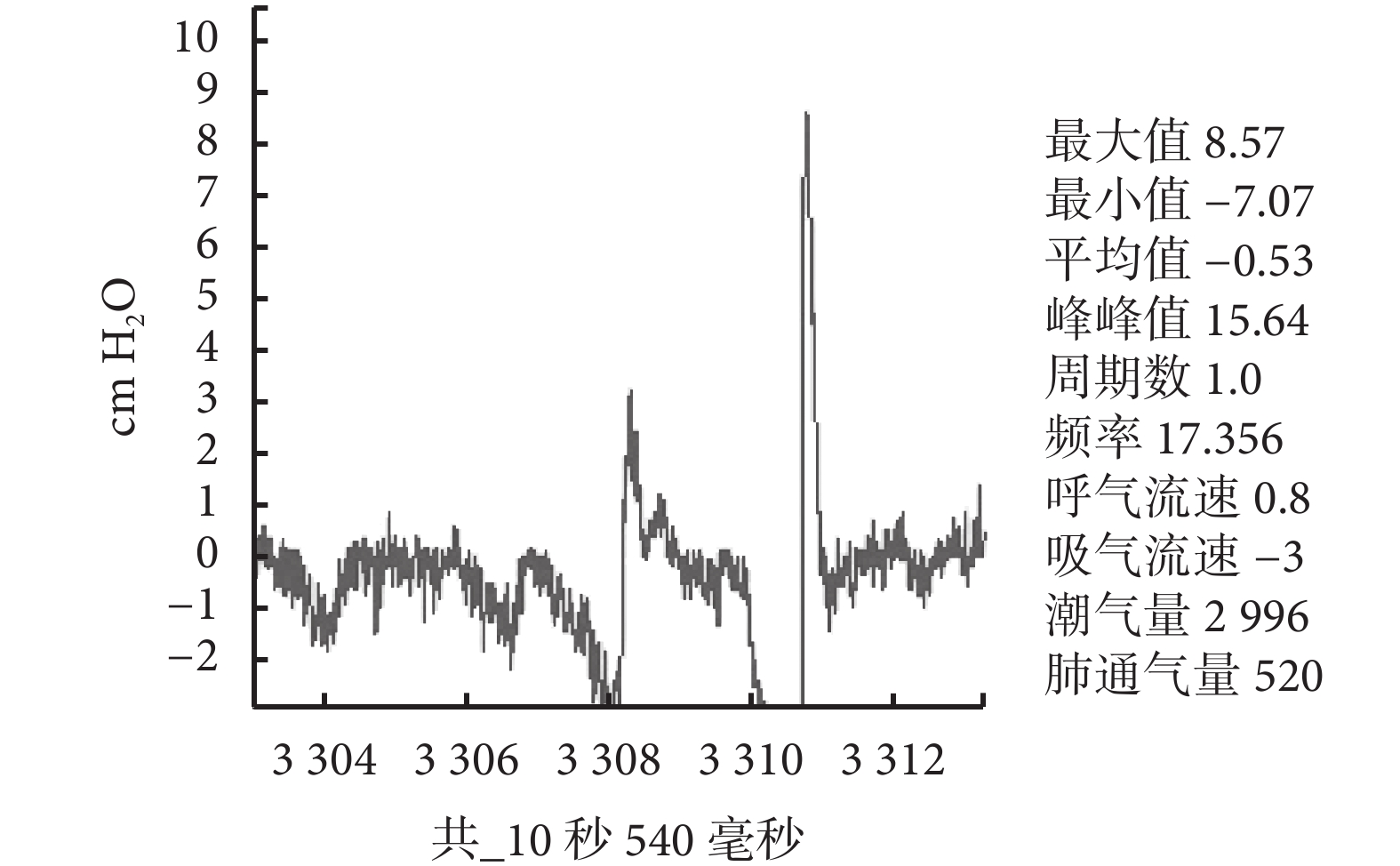

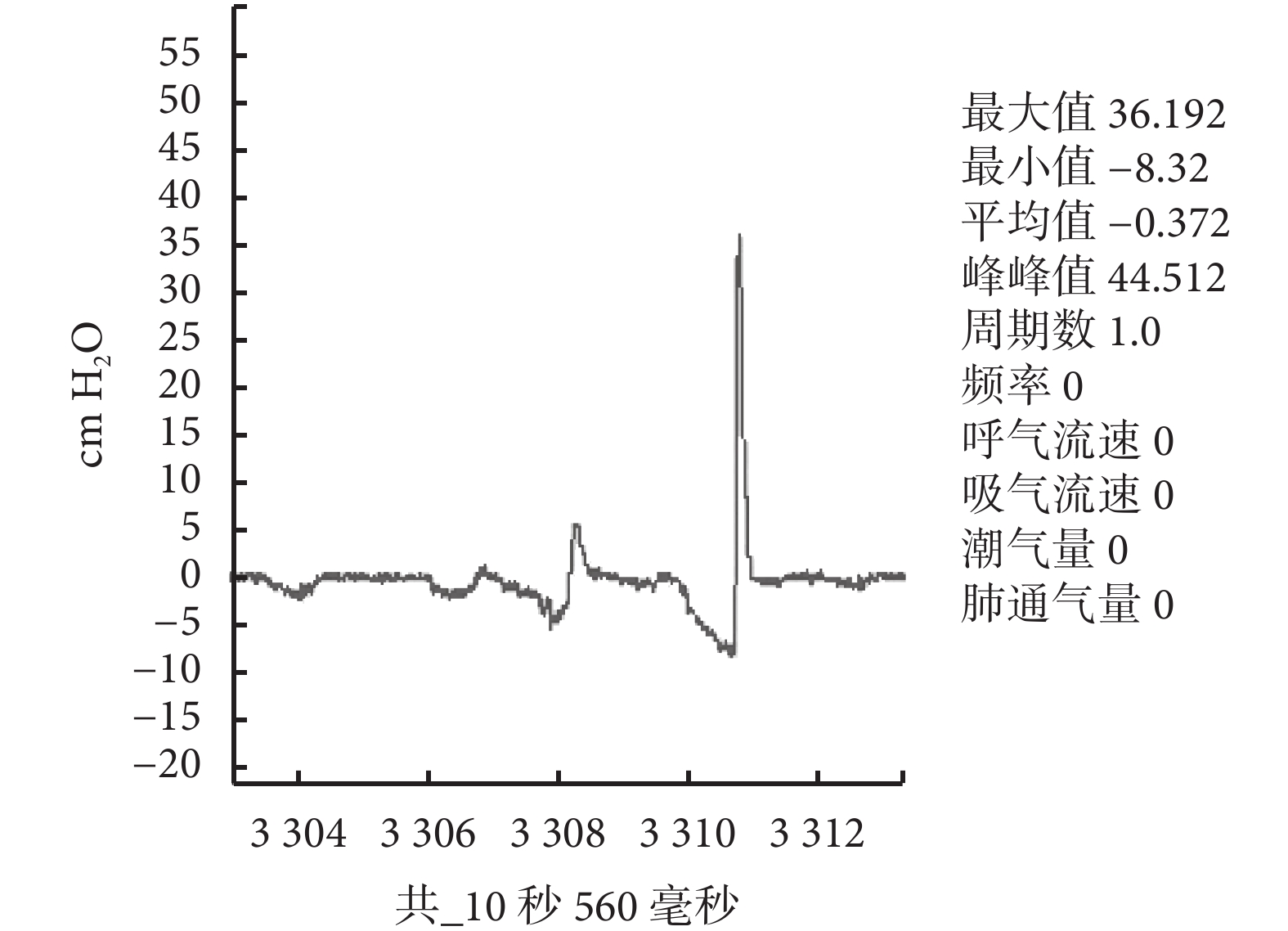

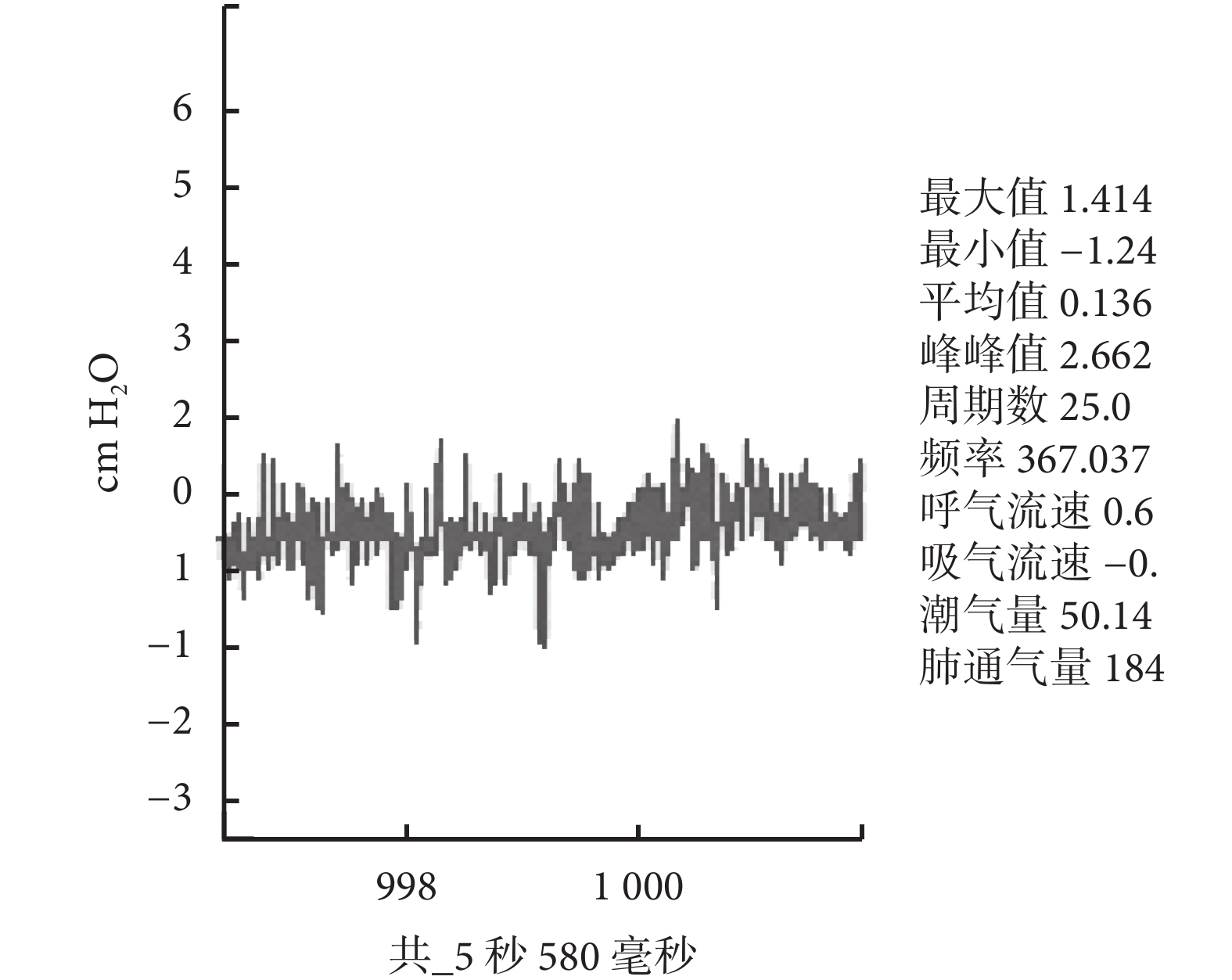

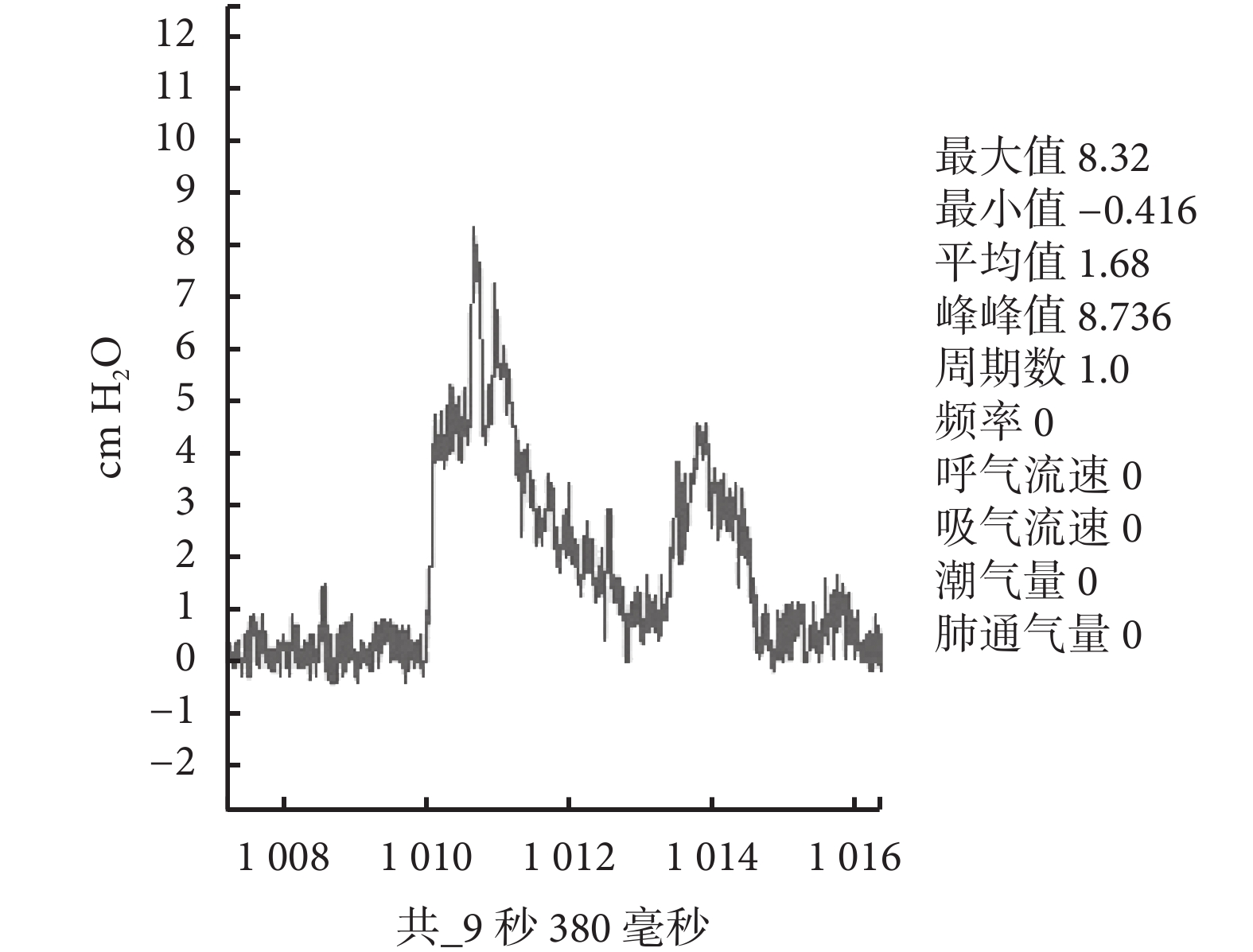

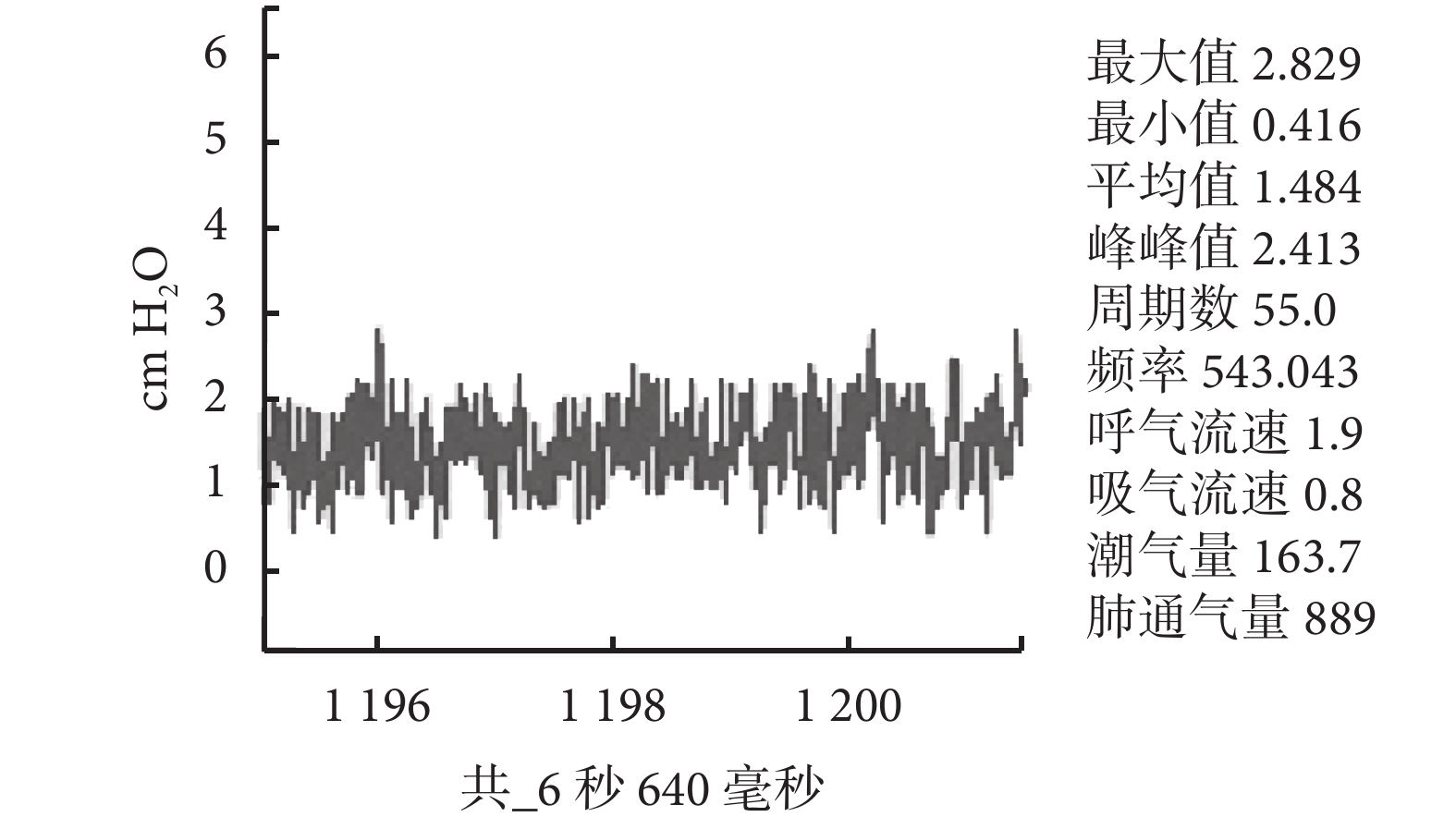

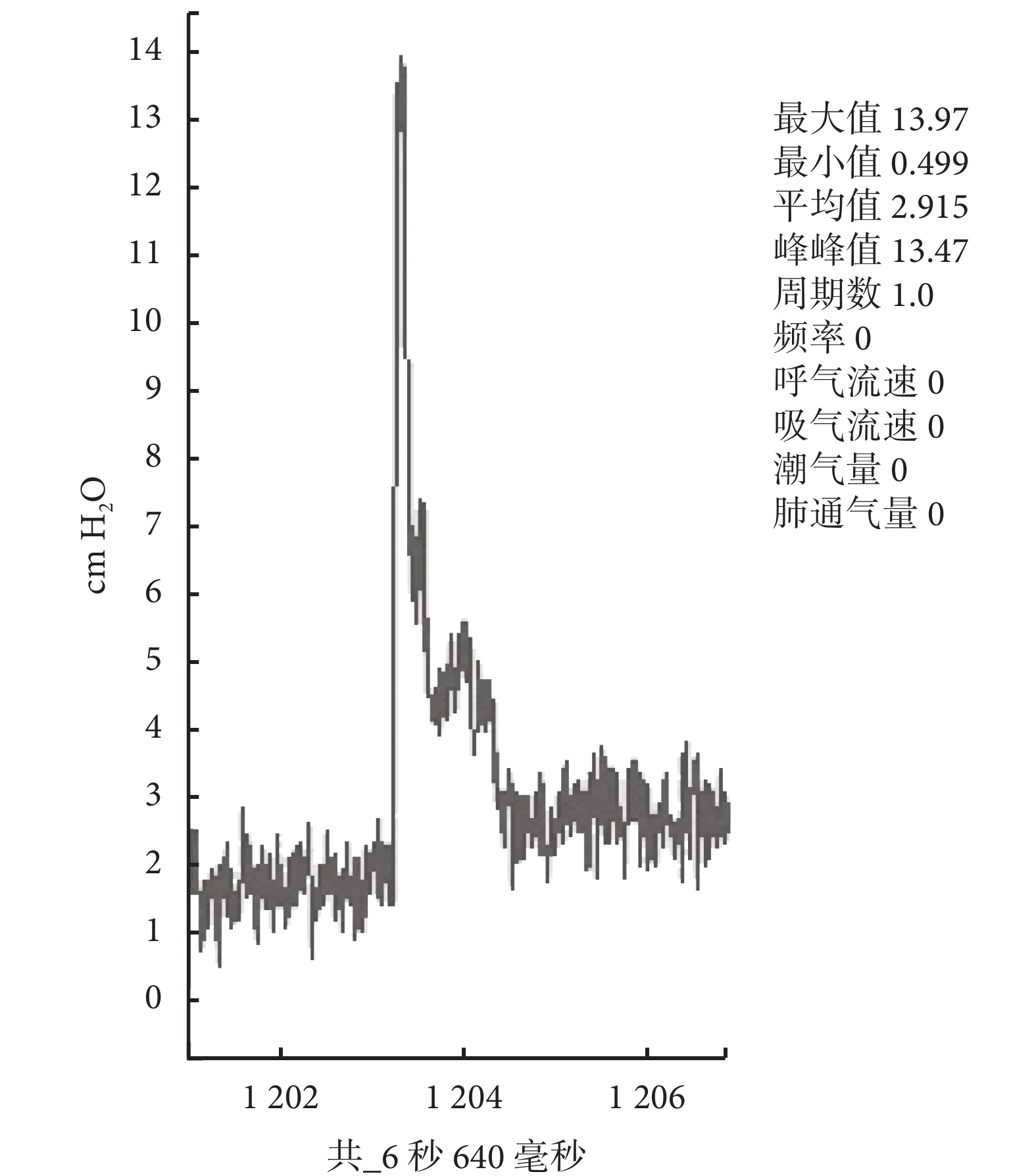

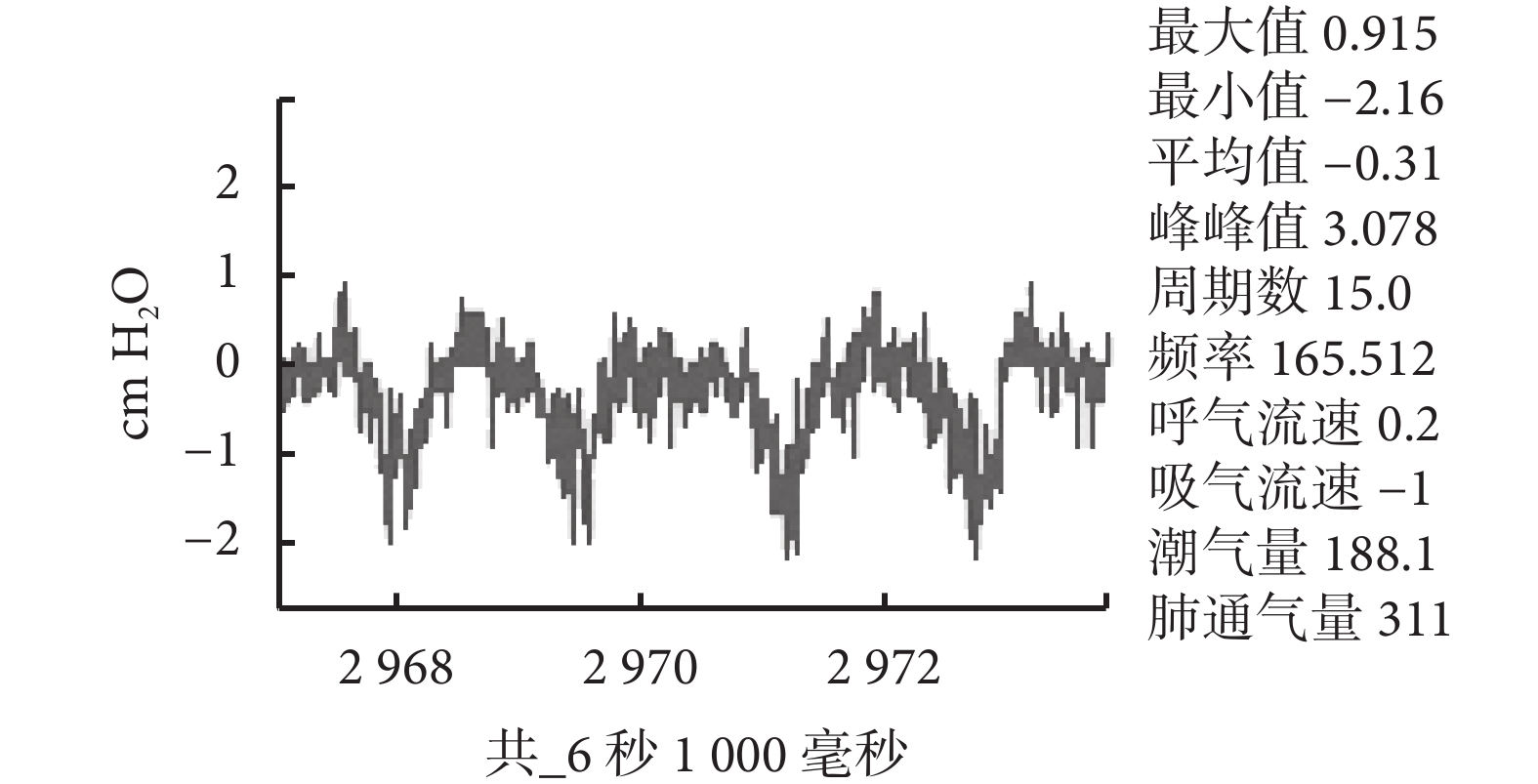

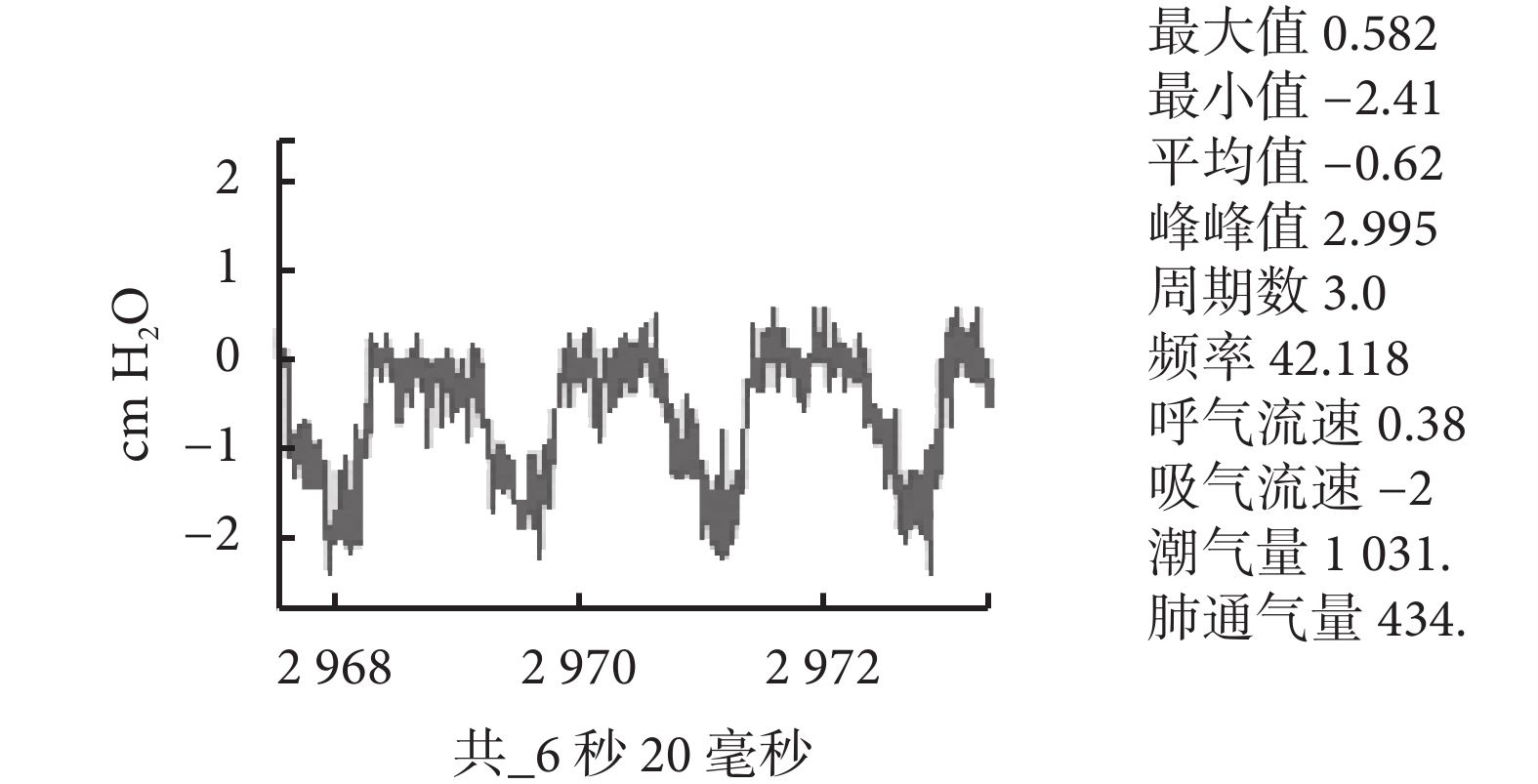

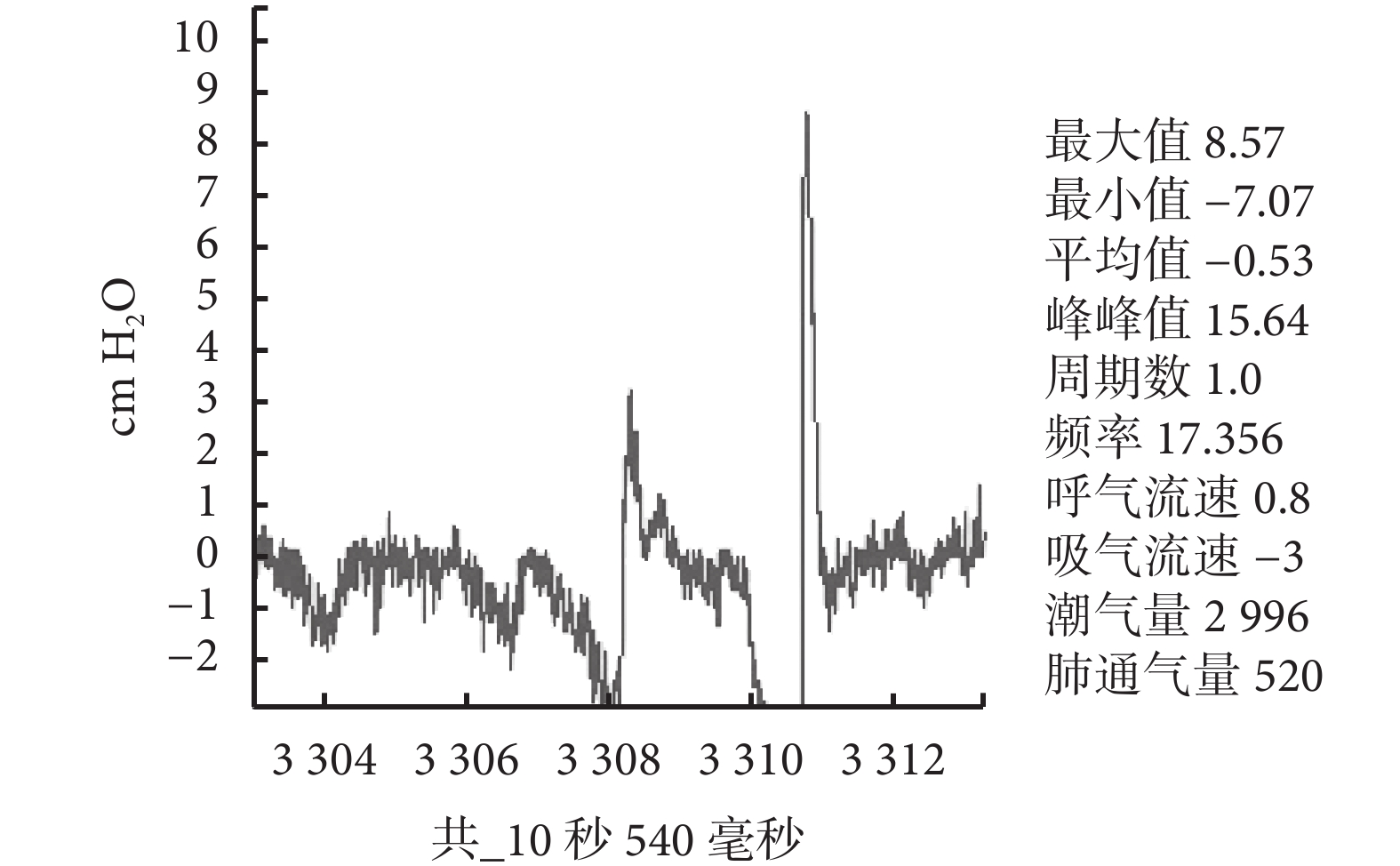

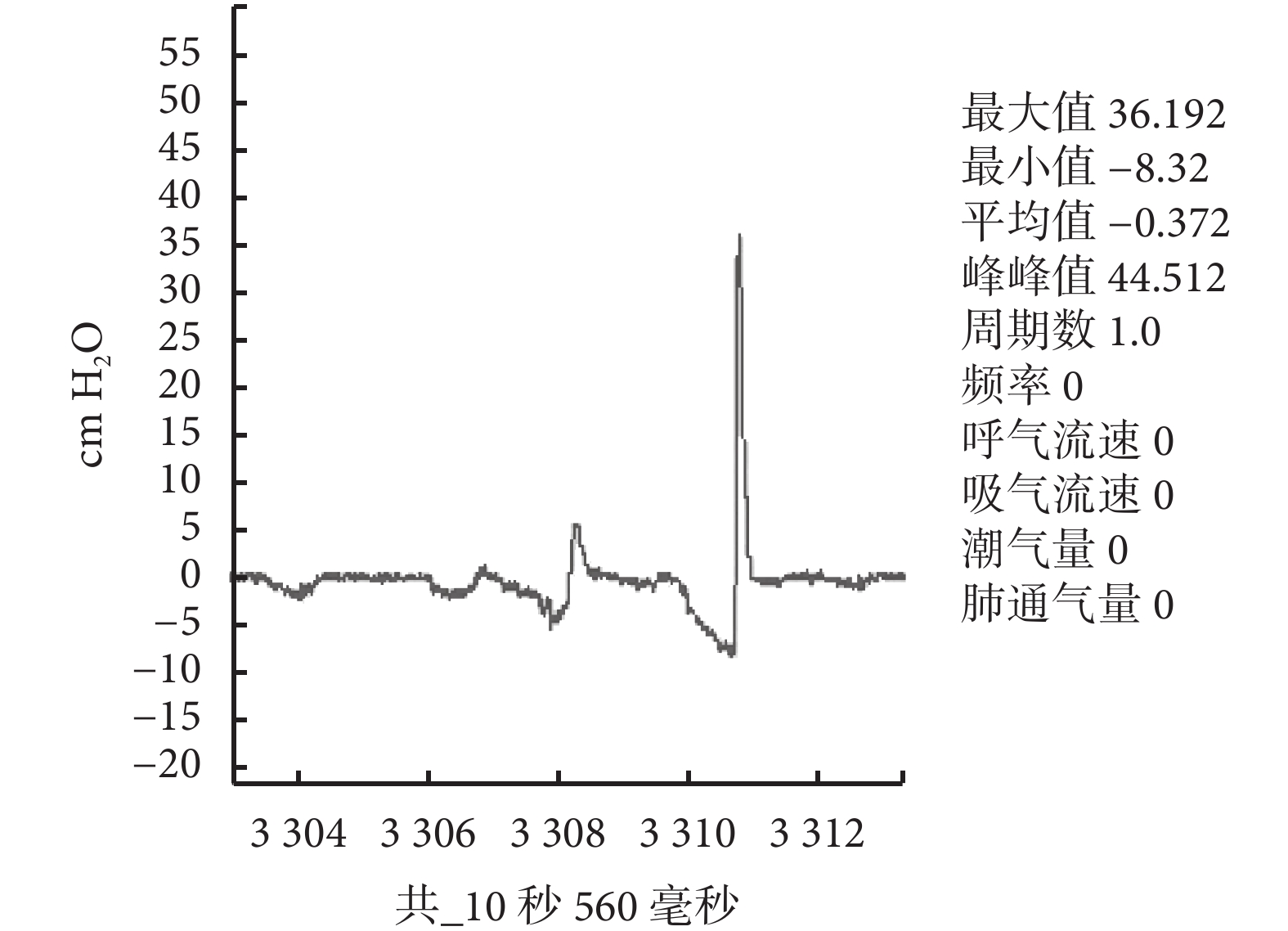

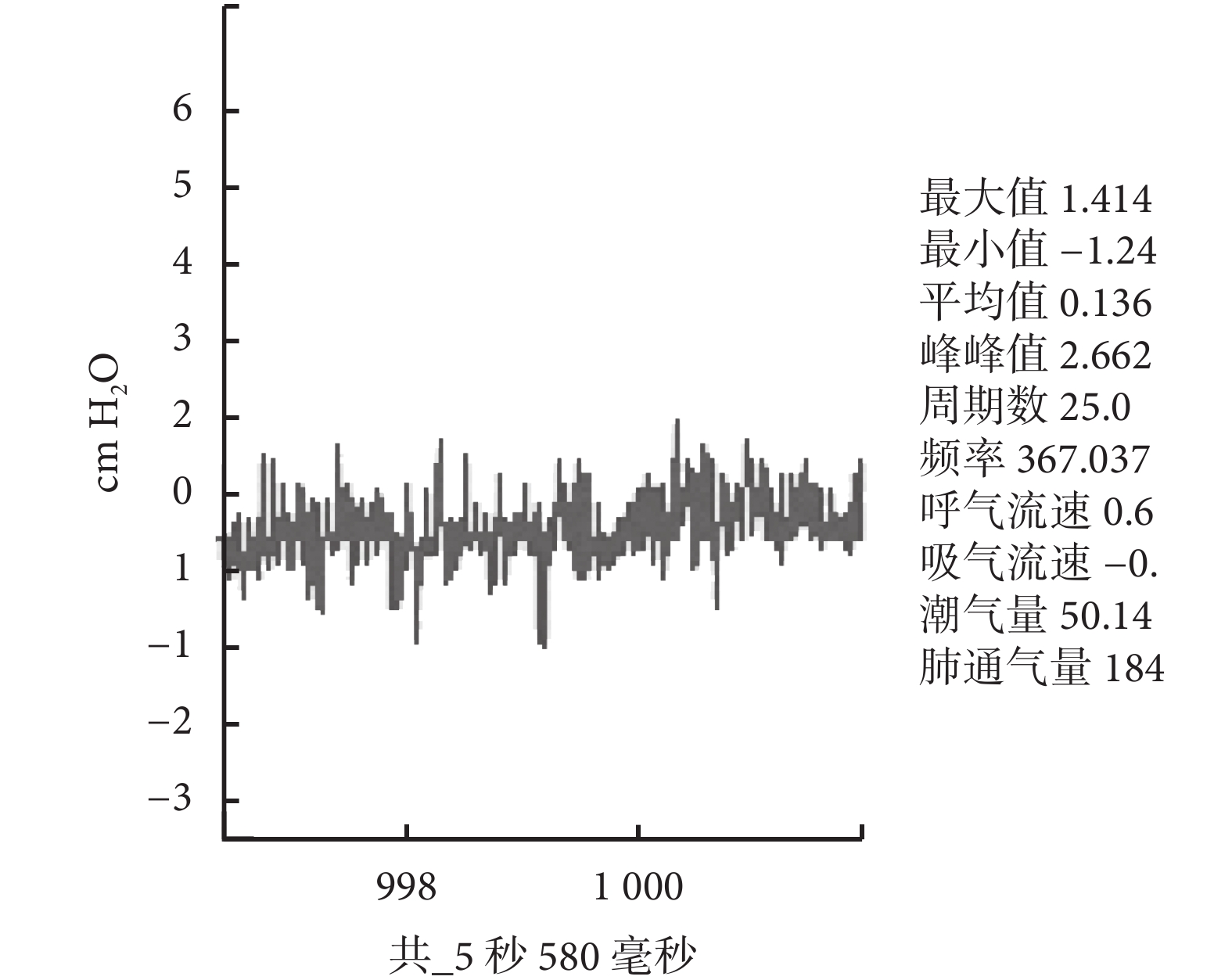

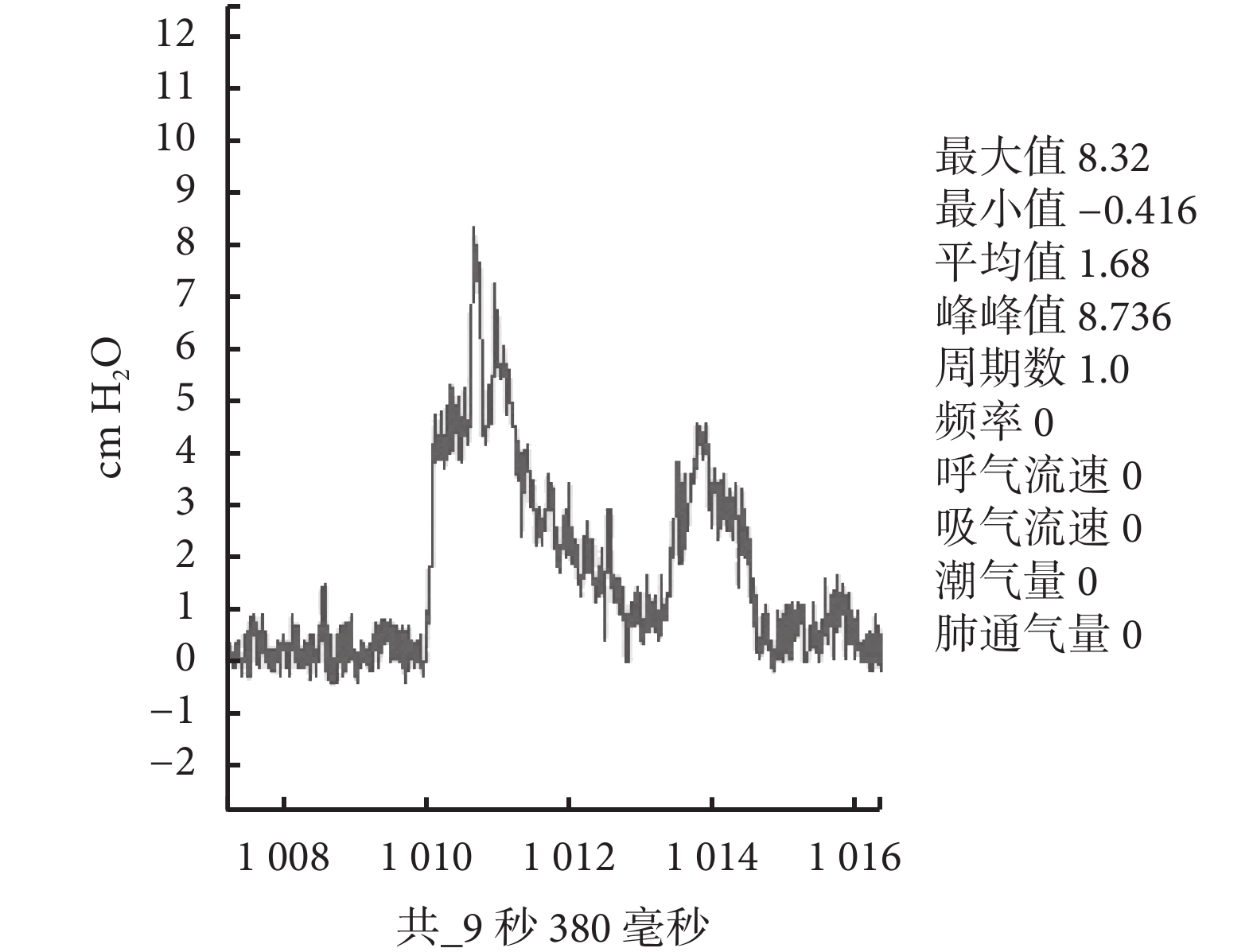

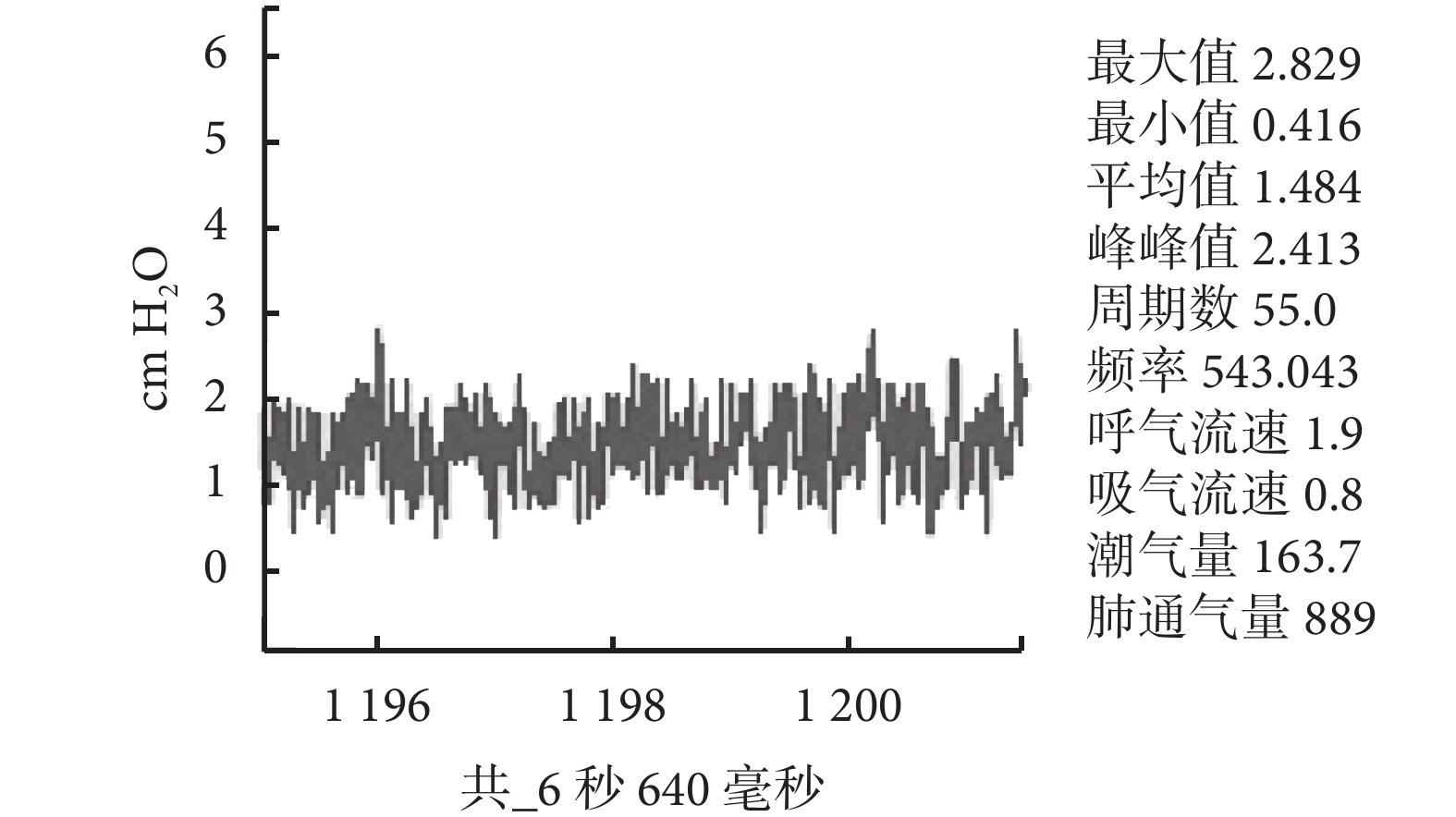

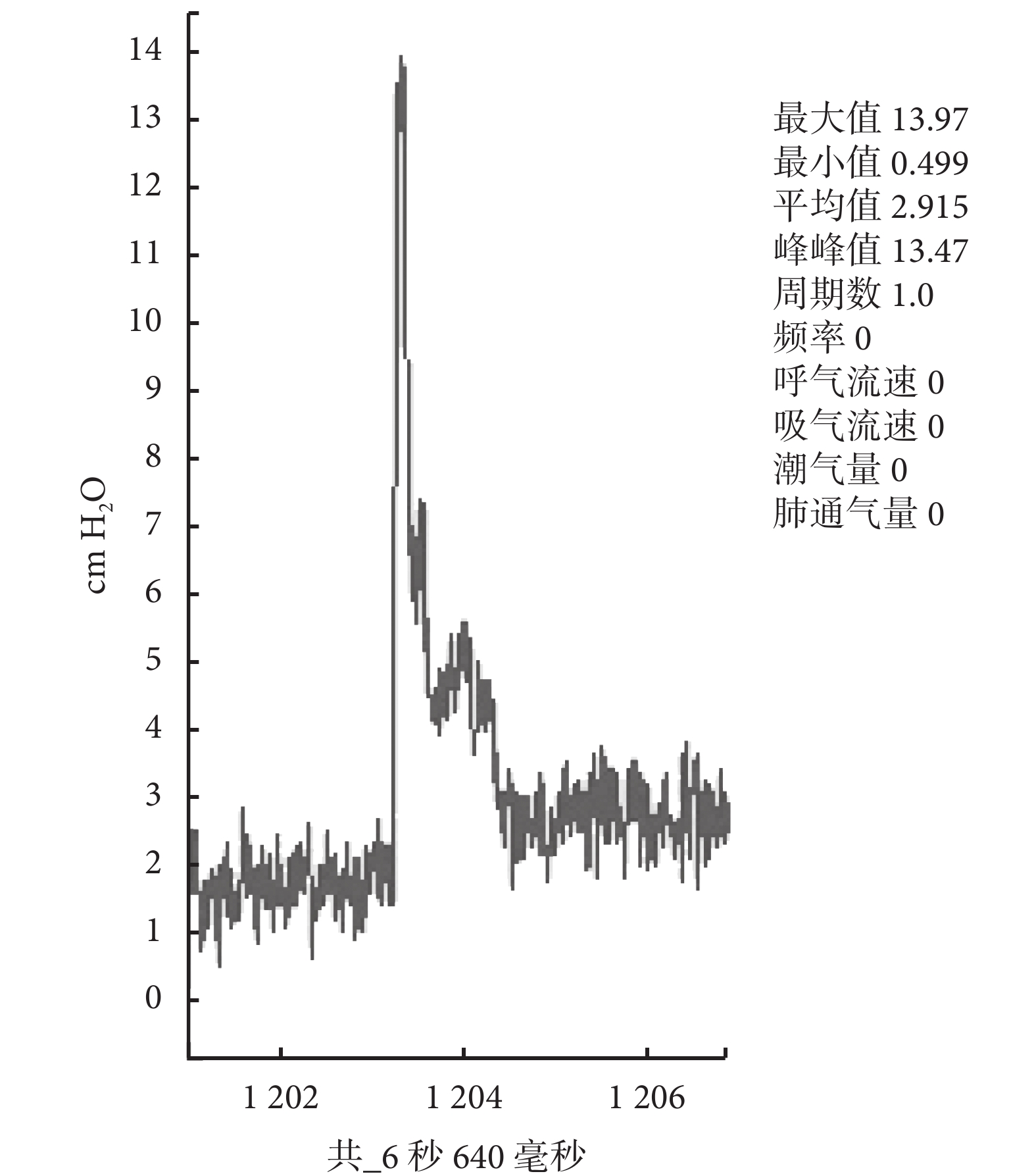

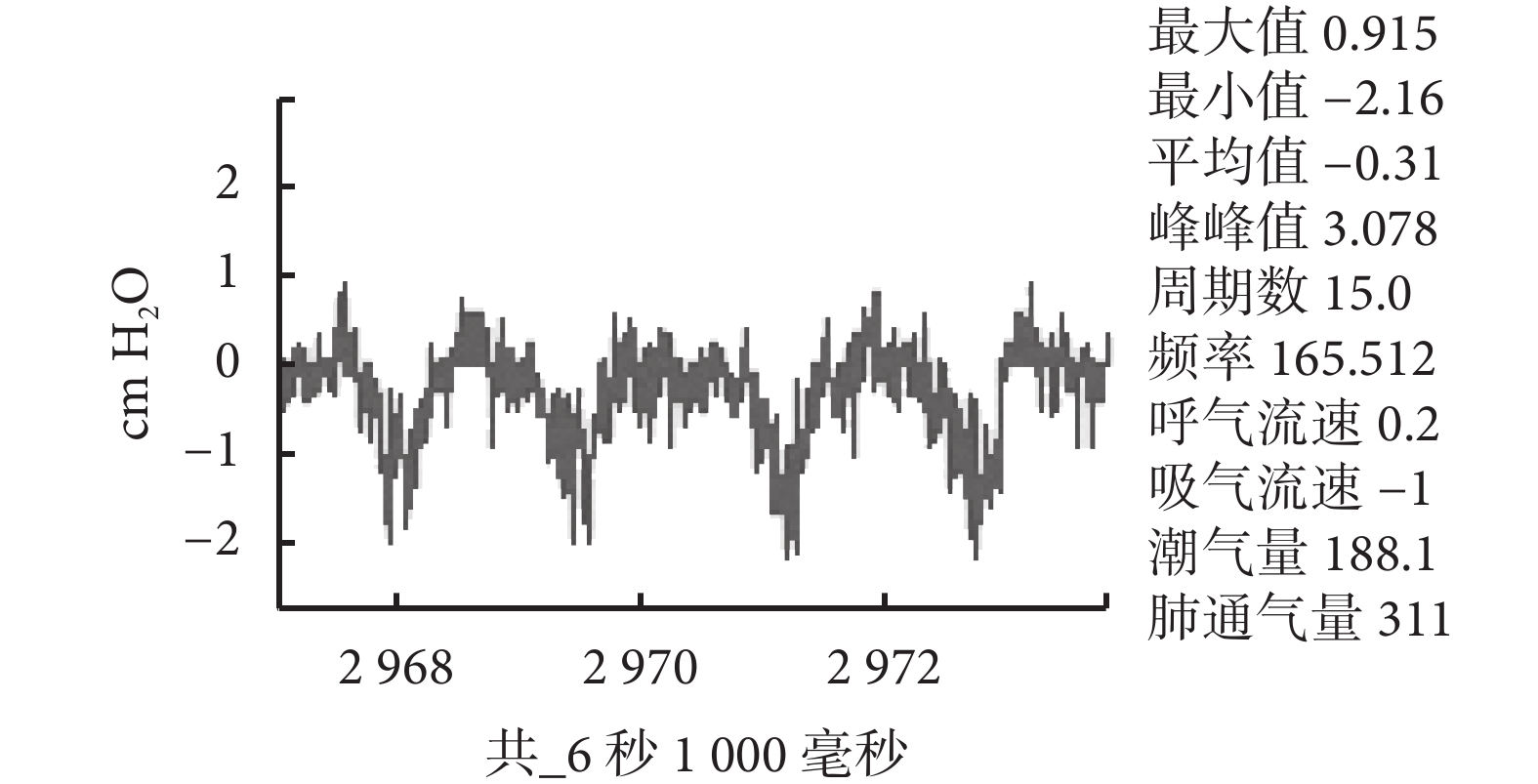

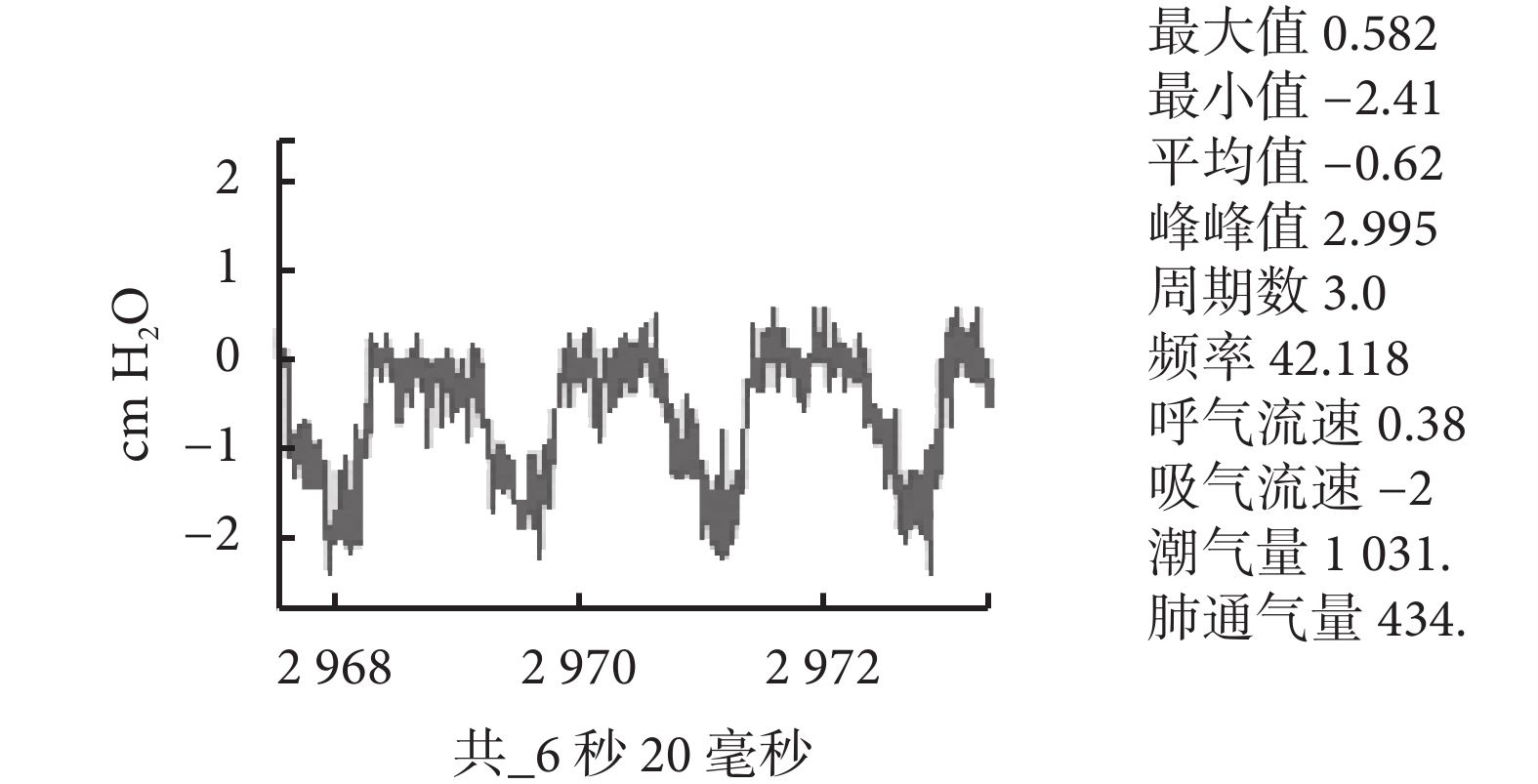

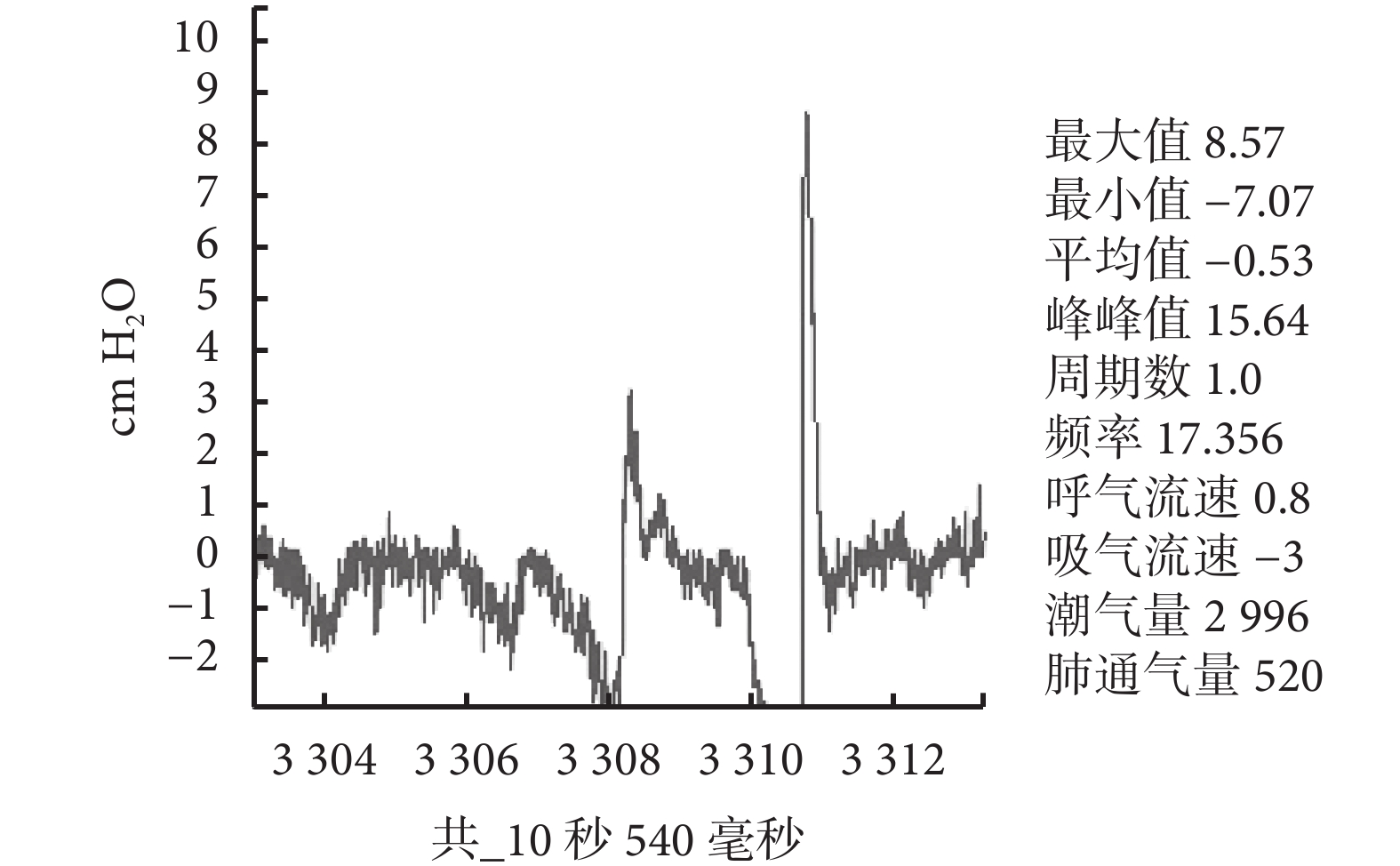

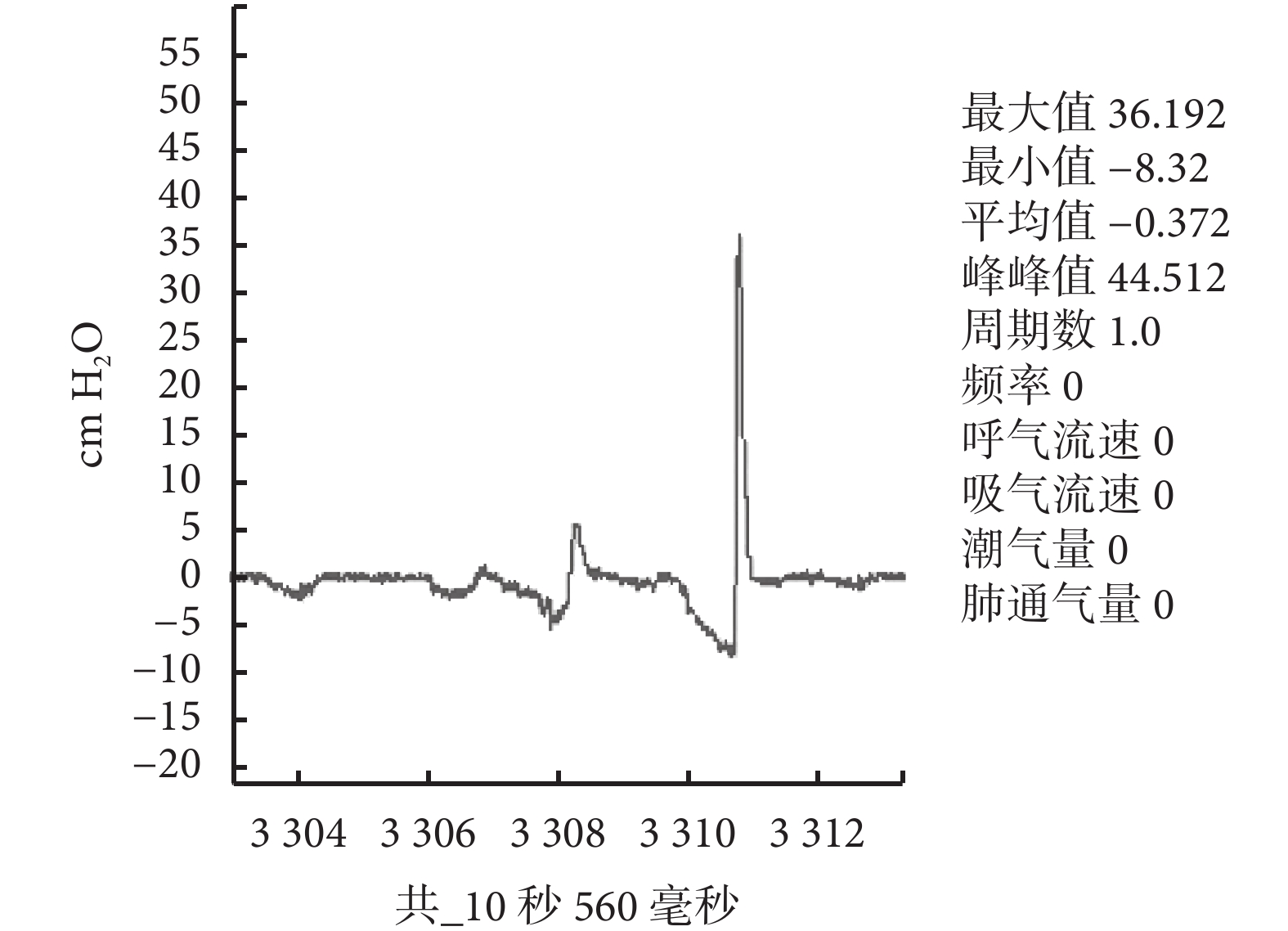

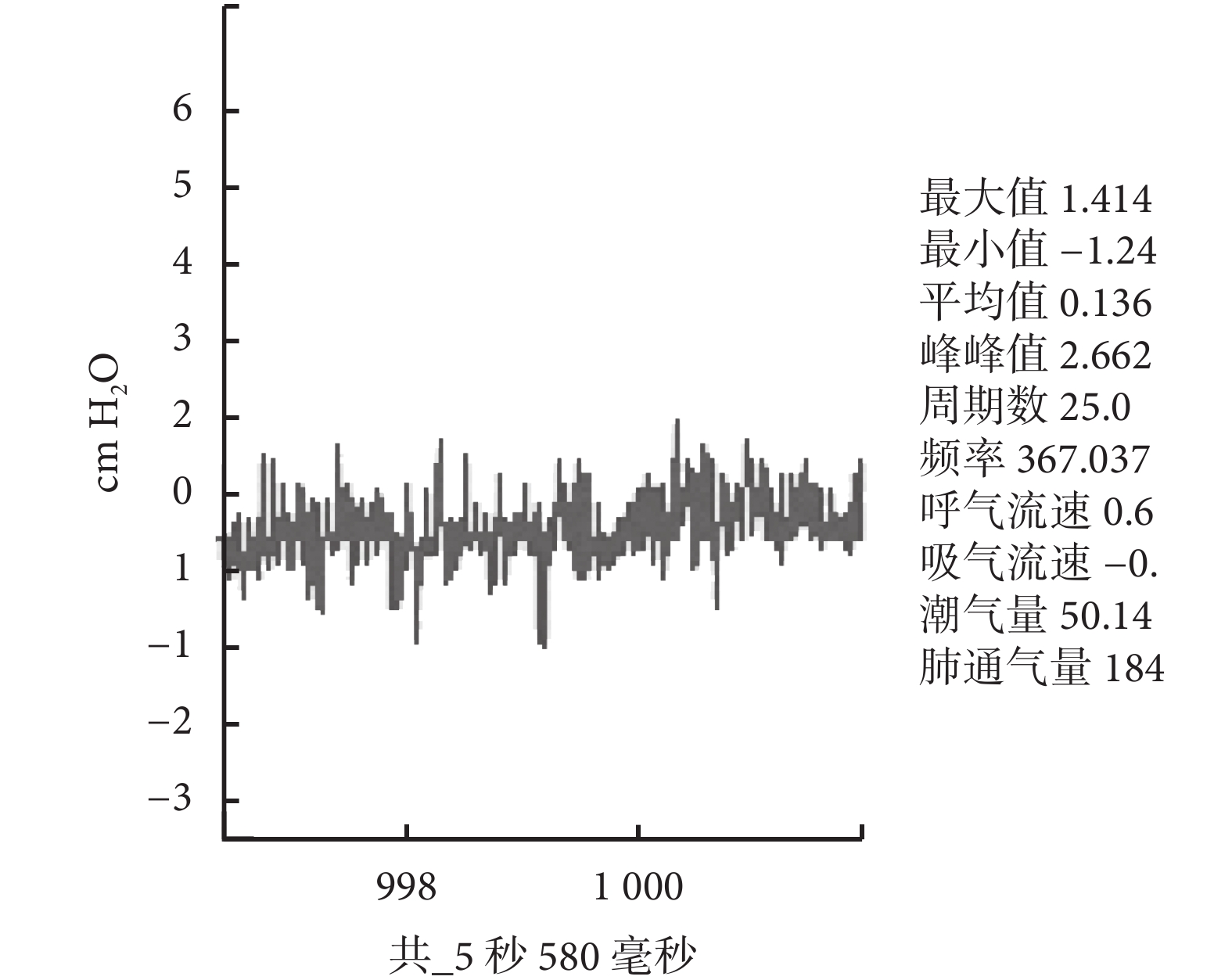

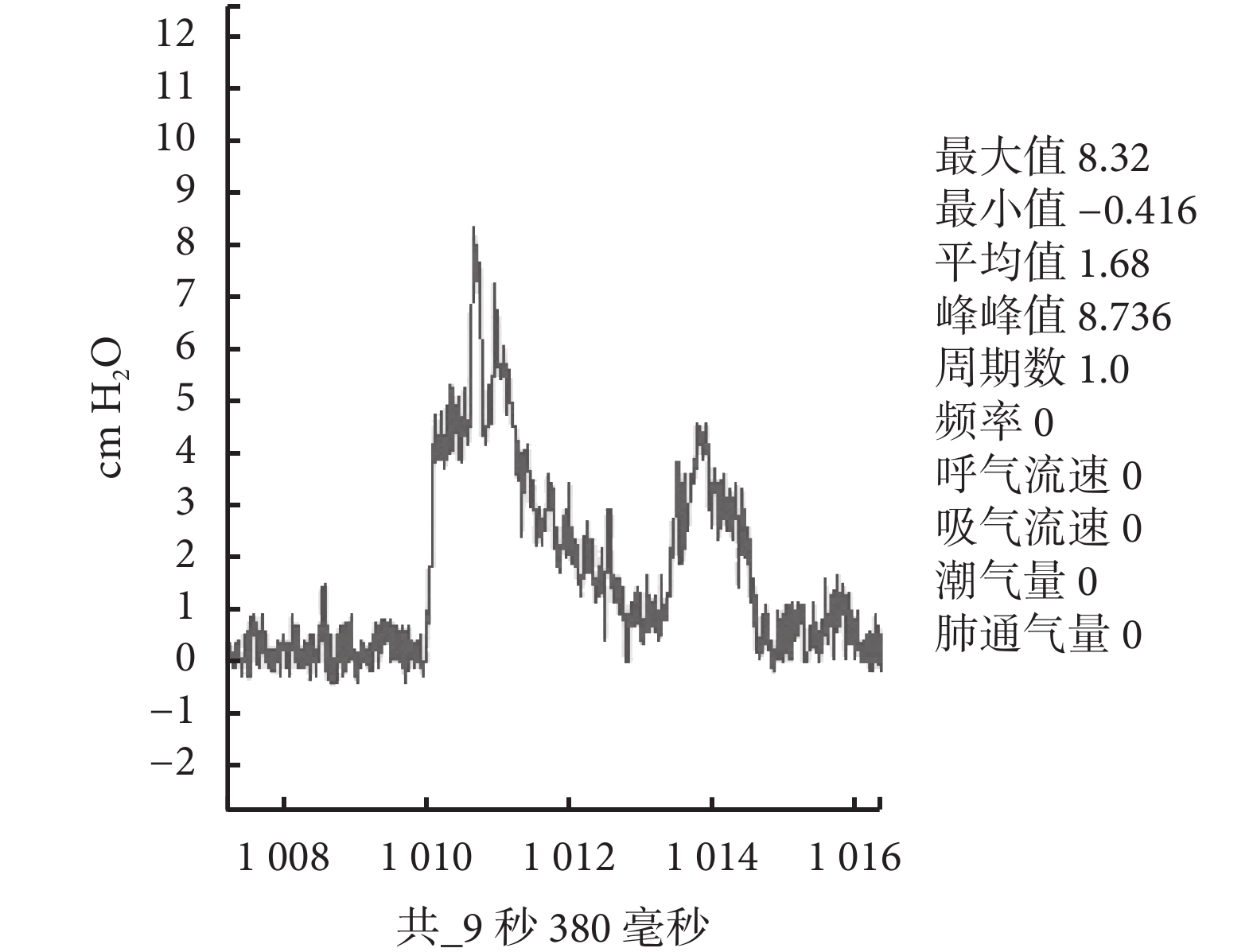

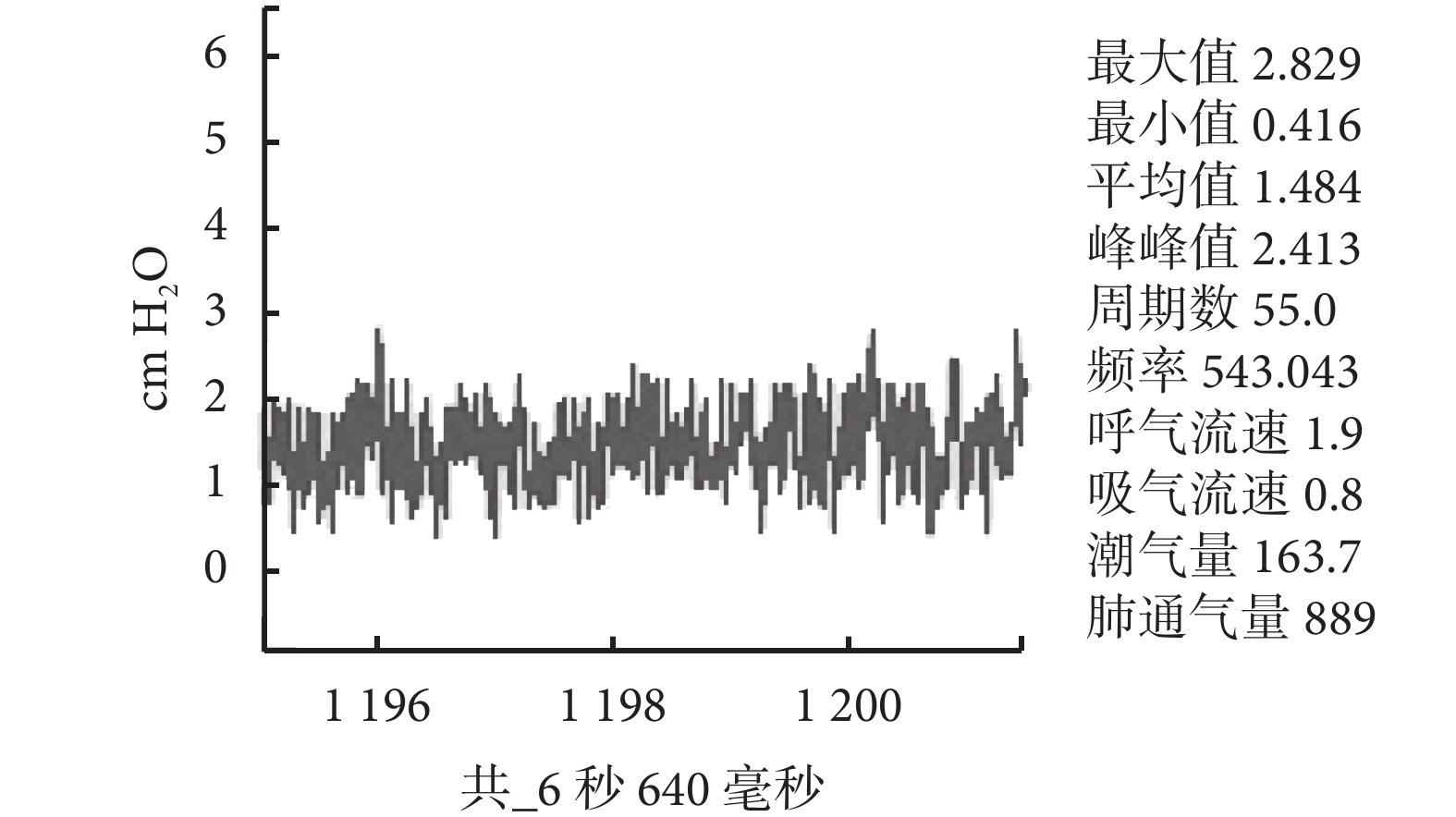

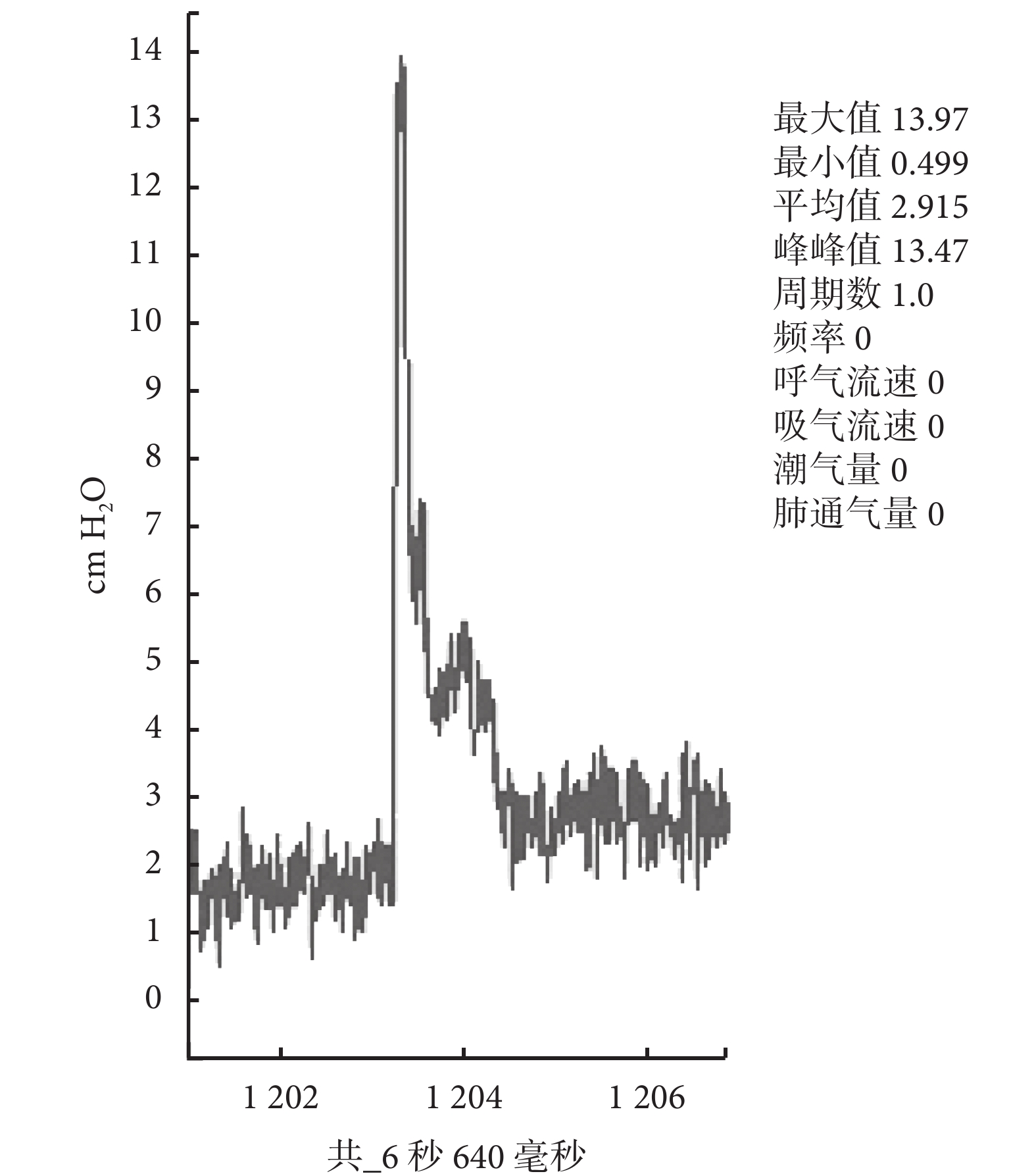

自制食管氣囊后連接于 MD3000 生物信號采集系統,以外界大氣壓為零點調零待用。將實驗動物仰臥位氣管插管成功后,給予實驗動物下食管氣囊至胸內水平(距門齒約 20 cm),并連接檢測系統 MD3000,測得靜息狀態下胸段食管內壓力曲線圖(圖 1)。改左側臥位,選右側第 6 肋間做長約 2 cm 皮膚切口,鈍性分離進入胸腔,先置入細胸腔引流管,再置入第二個球囊逐層縫合肌肉、皮膚,20 ml 注射器抽吸胸腔引流管至負壓關閉,連接球囊 2 至 MD3000,測定靜息狀態下胸腔內壓力曲線圖(圖 2)。刺激實驗動物鼻道引起動物咳嗽,測量咳嗽時胸段食管內壓力及胸腔內壓力曲線圖(圖 3、4)。向外逐漸拔出食管球囊至頸段食管水平(距門齒約 12 cm),該處食管內壓力應與外界大氣壓力一致(圖 5),再次刺激動物咳嗽,測量咳嗽時頸段食管內壓力曲線圖(圖 6)。再次逐漸向外拔出食管球囊至食管上段括約肌處(距門齒約 8 cm),測得該處存在一正性壓力(圖 7),平穩后刺激動物咳嗽,測量食管上括約肌壓力曲線圖(圖 8)。

圖1

靜息狀態下胸段食管內壓力曲線圖

圖1

靜息狀態下胸段食管內壓力曲線圖

圖2

靜息狀態下胸腔內壓力曲線圖

圖2

靜息狀態下胸腔內壓力曲線圖

圖3

咳嗽時胸段食管內壓曲線圖

圖3

咳嗽時胸段食管內壓曲線圖

圖4

咳嗽時胸腔內壓曲線圖

圖4

咳嗽時胸腔內壓曲線圖

圖5

靜息狀態下頸段食管壓力曲線圖

圖5

靜息狀態下頸段食管壓力曲線圖

圖6

咳嗽時頸段食管壓力曲線圖

圖6

咳嗽時頸段食管壓力曲線圖

圖7

靜息狀態下食管上括約肌壓力曲線圖

圖7

靜息狀態下食管上括約肌壓力曲線圖

圖8

咳嗽時食管上括約肌壓力變化曲線圖

圖8

咳嗽時食管上括約肌壓力變化曲線圖

1.3 統計學分析

采用 SPSS16.0 統計軟件分析。計量資料采用均數±標準差( )描述,組間比較采用配對設計 t 檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

咳嗽時胸段食管內壓力 [P1=(10.2±0.6)cm H2O] 小于胸內壓 [P2=(36.7±1.0)cm H2O],咳嗽時頸段食管內壓力 [P3=(7.5±0.2)cm H2O)] 小于食管上括約肌壓力 [P4=(12.0±0.4)cm H2O]和胸段食管內壓力 [P1=(10.2±0.6)cm H2O](表 1)。統計學分析結果顯示,本組實驗動物咳嗽時胸段食管內壓力與胸內壓差異有統計學意義(t=–22.056,P<0.05),咳嗽時胸段食管內壓力與頸段食管內壓力值差異有統計學意義(t=4.008,P<0.05),咳嗽時頸段食管內壓力與食管上括約肌壓力值差異有統計學意義(t=10.881,P<0.05)。

3 討論

食管吻合口瘺(esophageal anastomotic leakage,EAL)是食管癌切除消化道重建術后最常見的嚴重并發癥之一,是導致患者術后死亡和影響生活質量的重要因素之一。國外文獻報道 EAL 的發生率和死亡率分別為 3%~25% 和 5%~35%[10-11]。長久以來,吻合口位置的選擇一直存在爭議。盡管 Walther 等[12]認為食管癌切除術后頸部吻合與胸腔吻合同樣安全,吻合口瘺的發生率無差異。但國內外文獻仍普遍認為食管癌切除術后頸部吻合口瘺的發生率顯著高于胸內吻合[13-15]。Biere 等[13]通過 Meta 分析后證實頸部吻合發生吻合口瘺的風險明顯高于胸內吻合。

傳統觀念認為頸部吻合較胸內吻合位置偏高,因此頸部吻合口張力過大是影響吻合口瘺發生的主要因素之一。但 Urschel 等[14]認為雖然理論上頸部吻合比胸內吻合張力更大,但由于頸部吻合與胸膜頂吻合距離只相差 2~3 cm,因此肌張力不是頸部吻合口瘺發生率更高的主要原因。方文濤等[15]通過增加吻合口抗張力強度亦未能明顯降低吻合口瘺的發生率。

根據食管的解剖學特點,我們知道頸段食管在位于頸 5 與頸 6 之間存在一生理性食管上端括約肌,作用為關閉食管上部。該區較環咽肌所在部位略低,約有 4 cm 范圍。靜息時括約肌產生一高壓區,位于環狀軟骨的下緣,將咽與食管分隔開。在食管胃接合處,存在一生理性的食管下括約肌,該區范圍為膈裂孔上約 1~2 cm 至膈裂孔下 1~2 cm。食管兩端的括約肌壓力均比食管內壓高一些。正是由于上下括約肌的存在,在靜息情況下,括約肌使食管分別與咽和胃隔開,除吞咽時外,括約肌永遠關閉著,既阻礙空氣經咽進入食管,也避免了胃內容物反流入食管內。然而咳嗽時突然增加的腹內壓會克服食管下括約肌的壓力,從而使胃內容物反流入食管[3-4]。Sifrim 等[1]已證實慢性咳嗽與反流性食管炎存在一定關系。食管癌手術常會選擇切除食管及部分胃、破壞食管下括約肌,重建管胃或胸腔胃來保證足夠消化道長度來進行吻合。由于胸外科手術的特殊性,術后勢必要求患者主動咳嗽來促進肺復張。因此當行食管癌手術后,患者出現反流的癥狀更加嚴重。

我們認為,食管癌術后患者的主動咳嗽會導致管胃內容物反流入食管從而使食管內壓力增大,即胸段食管壁受到的由內向外的壓力會增大。咳嗽時胸內壓也會瞬間由負壓轉變為正壓,作用于食管壁時產生一種由外向內的保護性壓力。因為咳嗽時胸腔內正壓大于食管內壓力,所以胸段食管不易膨脹。當選擇胸內吻合時,因為胸段食管不易膨脹,吻合口周圍便不易產生牽拉,吻合口瘺便不易發生。當我們選擇頸部吻合時,如上所述,咳嗽時胸段食管不易膨脹,食管內容物便會向低壓區運動,即運動至頸段食管。當頸段食管內容物的壓力大于食管上括約肌產生的回縮力時即產生打嗝或嘔吐,導致食管內壓力降低。但當內容物的壓力小于食管上括約肌產生的回縮力時,由于食管上括約肌緊閉,咳嗽時食管上括約肌壓力增大,頸段食管內壓力會隨著反流的增多而逐漸增大,頸段食管壁受到的由內向外的壓力就會逐漸增大。而頸外保護性壓力僅有外界大氣壓力,且不隨咳嗽而增大,當內外壓力差值持續存在且不斷增大后,頸段食管容易膨脹,從而頸部吻合口周圍更容易產生牽拉。因此我們認為頸段食管客觀存在的由內向外的壓力差為頸部吻合口瘺發生率高于胸內吻合口瘺的主要原因之一。我們認為術后充分引流管胃內容物及外壓保護頸段食管將有助于預防頸部吻合口瘺的發生。

頸部吻合口瘺的發生是由多種因素共同導致的。除頸段食管客觀存在的內外壓力差外,其他因素還包括:(1)吻合口周圍組織血流量的影響[16-17]。由于食管生理解剖的特殊性,主要是節段動脈供血,以致手術后吻合口處血運不足,容易導致吻合口瘺。當胃通過狹窄的食管裂孔及胸廓入口進入胸腔及頸部時,相應的壓迫也會減少胃的血液供應,降低組織的愈合能力導致吻合口瘺的發生[18]。管胃的制作也降低了近端胃管的微循環血流[19]。這些因素均可導致吻合口周圍組織血運的不足。Ikeda 等[20]用激光多普勒血流測量儀對 43 例患者做術前和術后吻合口周圍組織血流量進行了測量,證實發生頸部吻合口瘺的患者吻合口周圍的血供較未出現瘺的患者顯著偏低。(2)營養狀況的影響。營養缺乏也是影響吻合口周圍組織愈合的因素之一[14]。因此外科醫生都會在術后早期給予患者營養支持,預防感染。但何時選擇腸內營養與腸外營養仍是個難題。傳統觀念認為早期給予患者腸內營養會導致胃腸引流不充分,推遲胃排空及頻繁的胃膨脹所致消化液反流增大了術后吻合口瘺的發生率。隨著吻合技術的不斷提升,越來越多的學者認為早期腸內營養支持可以使患者更快恢復正常的腸道消化功能,促進消化道平滑肌的肌力恢復,加速傷口愈合,減少術后吻合口瘺的發生率[21-22]。但臨床上頸部吻合患者常較胸內吻合患者更晚接受腸內營養。筆者認為術后可給予患者行X線下三腔喂養管置入術可大大降低消化液反流的風險,同時可以早期給予腸內營養支持。

綜上所述,頸部吻合口瘺的形成是多方面因素影響的結果,然而頸部食管吻合口受由內而外的沖擊力是重要原因。為了減少頸部吻合口瘺的發生,減少患者的痛苦,新的外科技術方法需要進行更多嚴謹的實驗研究。例如:頸部補片加壓保護吻合口、頸部局部加壓外保護套、增加三腔喂養管側孔數量至距幽門 25 cm 處來減少管胃內容物從而降低壓力差、將鼻飼營養管置入至空腸早期給予腸內營養等成了新的方向。本文為進一步的研究提供了基礎。

咳嗽導致胃食管反流已經被證實[1-7]。其機制為咳嗽時增大的腹內壓會克服食管下括約肌的壓力致使胃內容物(氣體或液體)反流至食管內。由于胸外科手術的特殊性,術后常鼓勵患者咳嗽咳痰。食管癌手術后人體原有的食管下括約肌被切除,因此咳嗽時勢必加重胃食管反流。近期,Amaris 等[8]發現咳嗽時食管上括約肌壓力也增高,從而抑制食物反流入咽部。因此我們猜測當患者用力咳嗽時,隨著胃內容物的反流及食管上括約肌壓力的增高,管胃內必然產生一過性高壓狀態。由于胸內吻合口位于胸腔內,咳嗽時胸內壓亦增大,因此吻合口周圍不會因反流物的增多而產生過大的腔內外壓力差,起到保護吻合口的作用。而頸部吻合口外側的壓力為外界大氣壓力,當管胃內壓力大于外界大氣壓力并傳導至頸部時,必然會在吻合口周圍產生一種向外作用的較大的壓力,從而大大增加頸部吻合口瘺的發生。

1 材料與方法

1.1 實驗動物和材料

健康雄性 6 月齡新西蘭大白兔 12 只,購于河北醫科大學實驗動物中心(實驗動物許可證號:SCXK(冀)2013-1-003),體重 2.5~3.0 kg。標準飼料,單籠飼養,明暗周期 12 h 交替,自由取食和飲水,房間溫度保持在(25±1)℃,濕度為 50%~60%。

實驗藥品包括戊巴比妥鈉(北京索來寶科技有限公司分裝)、利多卡因、生理鹽水。

儀器、設備包括 MD3000 生物信號采集系統(淮北正華)、血壓換能器 ZH-65(淮北正華)、球囊[9](在輸液器滴壺上端 5 cm 處剪斷,在滴壺下端 25 cm 處剪斷,在距下端開口 4 cm 處剪 3 個側孔,將乳膠指套(壁厚 0.075 mm、直徑 14.000 mm)套于管外并密封,制成 5 cm 長的氣囊)、小兒氣管插管 3-0。

1.2 方法

自制食管氣囊后連接于 MD3000 生物信號采集系統,以外界大氣壓為零點調零待用。將實驗動物仰臥位氣管插管成功后,給予實驗動物下食管氣囊至胸內水平(距門齒約 20 cm),并連接檢測系統 MD3000,測得靜息狀態下胸段食管內壓力曲線圖(圖 1)。改左側臥位,選右側第 6 肋間做長約 2 cm 皮膚切口,鈍性分離進入胸腔,先置入細胸腔引流管,再置入第二個球囊逐層縫合肌肉、皮膚,20 ml 注射器抽吸胸腔引流管至負壓關閉,連接球囊 2 至 MD3000,測定靜息狀態下胸腔內壓力曲線圖(圖 2)。刺激實驗動物鼻道引起動物咳嗽,測量咳嗽時胸段食管內壓力及胸腔內壓力曲線圖(圖 3、4)。向外逐漸拔出食管球囊至頸段食管水平(距門齒約 12 cm),該處食管內壓力應與外界大氣壓力一致(圖 5),再次刺激動物咳嗽,測量咳嗽時頸段食管內壓力曲線圖(圖 6)。再次逐漸向外拔出食管球囊至食管上段括約肌處(距門齒約 8 cm),測得該處存在一正性壓力(圖 7),平穩后刺激動物咳嗽,測量食管上括約肌壓力曲線圖(圖 8)。

圖1

靜息狀態下胸段食管內壓力曲線圖

圖1

靜息狀態下胸段食管內壓力曲線圖

圖2

靜息狀態下胸腔內壓力曲線圖

圖2

靜息狀態下胸腔內壓力曲線圖

圖3

咳嗽時胸段食管內壓曲線圖

圖3

咳嗽時胸段食管內壓曲線圖

圖4

咳嗽時胸腔內壓曲線圖

圖4

咳嗽時胸腔內壓曲線圖

圖5

靜息狀態下頸段食管壓力曲線圖

圖5

靜息狀態下頸段食管壓力曲線圖

圖6

咳嗽時頸段食管壓力曲線圖

圖6

咳嗽時頸段食管壓力曲線圖

圖7

靜息狀態下食管上括約肌壓力曲線圖

圖7

靜息狀態下食管上括約肌壓力曲線圖

圖8

咳嗽時食管上括約肌壓力變化曲線圖

圖8

咳嗽時食管上括約肌壓力變化曲線圖

1.3 統計學分析

采用 SPSS16.0 統計軟件分析。計量資料采用均數±標準差( )描述,組間比較采用配對設計 t 檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

咳嗽時胸段食管內壓力 [P1=(10.2±0.6)cm H2O] 小于胸內壓 [P2=(36.7±1.0)cm H2O],咳嗽時頸段食管內壓力 [P3=(7.5±0.2)cm H2O)] 小于食管上括約肌壓力 [P4=(12.0±0.4)cm H2O]和胸段食管內壓力 [P1=(10.2±0.6)cm H2O](表 1)。統計學分析結果顯示,本組實驗動物咳嗽時胸段食管內壓力與胸內壓差異有統計學意義(t=–22.056,P<0.05),咳嗽時胸段食管內壓力與頸段食管內壓力值差異有統計學意義(t=4.008,P<0.05),咳嗽時頸段食管內壓力與食管上括約肌壓力值差異有統計學意義(t=10.881,P<0.05)。

3 討論

食管吻合口瘺(esophageal anastomotic leakage,EAL)是食管癌切除消化道重建術后最常見的嚴重并發癥之一,是導致患者術后死亡和影響生活質量的重要因素之一。國外文獻報道 EAL 的發生率和死亡率分別為 3%~25% 和 5%~35%[10-11]。長久以來,吻合口位置的選擇一直存在爭議。盡管 Walther 等[12]認為食管癌切除術后頸部吻合與胸腔吻合同樣安全,吻合口瘺的發生率無差異。但國內外文獻仍普遍認為食管癌切除術后頸部吻合口瘺的發生率顯著高于胸內吻合[13-15]。Biere 等[13]通過 Meta 分析后證實頸部吻合發生吻合口瘺的風險明顯高于胸內吻合。

傳統觀念認為頸部吻合較胸內吻合位置偏高,因此頸部吻合口張力過大是影響吻合口瘺發生的主要因素之一。但 Urschel 等[14]認為雖然理論上頸部吻合比胸內吻合張力更大,但由于頸部吻合與胸膜頂吻合距離只相差 2~3 cm,因此肌張力不是頸部吻合口瘺發生率更高的主要原因。方文濤等[15]通過增加吻合口抗張力強度亦未能明顯降低吻合口瘺的發生率。

根據食管的解剖學特點,我們知道頸段食管在位于頸 5 與頸 6 之間存在一生理性食管上端括約肌,作用為關閉食管上部。該區較環咽肌所在部位略低,約有 4 cm 范圍。靜息時括約肌產生一高壓區,位于環狀軟骨的下緣,將咽與食管分隔開。在食管胃接合處,存在一生理性的食管下括約肌,該區范圍為膈裂孔上約 1~2 cm 至膈裂孔下 1~2 cm。食管兩端的括約肌壓力均比食管內壓高一些。正是由于上下括約肌的存在,在靜息情況下,括約肌使食管分別與咽和胃隔開,除吞咽時外,括約肌永遠關閉著,既阻礙空氣經咽進入食管,也避免了胃內容物反流入食管內。然而咳嗽時突然增加的腹內壓會克服食管下括約肌的壓力,從而使胃內容物反流入食管[3-4]。Sifrim 等[1]已證實慢性咳嗽與反流性食管炎存在一定關系。食管癌手術常會選擇切除食管及部分胃、破壞食管下括約肌,重建管胃或胸腔胃來保證足夠消化道長度來進行吻合。由于胸外科手術的特殊性,術后勢必要求患者主動咳嗽來促進肺復張。因此當行食管癌手術后,患者出現反流的癥狀更加嚴重。

我們認為,食管癌術后患者的主動咳嗽會導致管胃內容物反流入食管從而使食管內壓力增大,即胸段食管壁受到的由內向外的壓力會增大。咳嗽時胸內壓也會瞬間由負壓轉變為正壓,作用于食管壁時產生一種由外向內的保護性壓力。因為咳嗽時胸腔內正壓大于食管內壓力,所以胸段食管不易膨脹。當選擇胸內吻合時,因為胸段食管不易膨脹,吻合口周圍便不易產生牽拉,吻合口瘺便不易發生。當我們選擇頸部吻合時,如上所述,咳嗽時胸段食管不易膨脹,食管內容物便會向低壓區運動,即運動至頸段食管。當頸段食管內容物的壓力大于食管上括約肌產生的回縮力時即產生打嗝或嘔吐,導致食管內壓力降低。但當內容物的壓力小于食管上括約肌產生的回縮力時,由于食管上括約肌緊閉,咳嗽時食管上括約肌壓力增大,頸段食管內壓力會隨著反流的增多而逐漸增大,頸段食管壁受到的由內向外的壓力就會逐漸增大。而頸外保護性壓力僅有外界大氣壓力,且不隨咳嗽而增大,當內外壓力差值持續存在且不斷增大后,頸段食管容易膨脹,從而頸部吻合口周圍更容易產生牽拉。因此我們認為頸段食管客觀存在的由內向外的壓力差為頸部吻合口瘺發生率高于胸內吻合口瘺的主要原因之一。我們認為術后充分引流管胃內容物及外壓保護頸段食管將有助于預防頸部吻合口瘺的發生。

頸部吻合口瘺的發生是由多種因素共同導致的。除頸段食管客觀存在的內外壓力差外,其他因素還包括:(1)吻合口周圍組織血流量的影響[16-17]。由于食管生理解剖的特殊性,主要是節段動脈供血,以致手術后吻合口處血運不足,容易導致吻合口瘺。當胃通過狹窄的食管裂孔及胸廓入口進入胸腔及頸部時,相應的壓迫也會減少胃的血液供應,降低組織的愈合能力導致吻合口瘺的發生[18]。管胃的制作也降低了近端胃管的微循環血流[19]。這些因素均可導致吻合口周圍組織血運的不足。Ikeda 等[20]用激光多普勒血流測量儀對 43 例患者做術前和術后吻合口周圍組織血流量進行了測量,證實發生頸部吻合口瘺的患者吻合口周圍的血供較未出現瘺的患者顯著偏低。(2)營養狀況的影響。營養缺乏也是影響吻合口周圍組織愈合的因素之一[14]。因此外科醫生都會在術后早期給予患者營養支持,預防感染。但何時選擇腸內營養與腸外營養仍是個難題。傳統觀念認為早期給予患者腸內營養會導致胃腸引流不充分,推遲胃排空及頻繁的胃膨脹所致消化液反流增大了術后吻合口瘺的發生率。隨著吻合技術的不斷提升,越來越多的學者認為早期腸內營養支持可以使患者更快恢復正常的腸道消化功能,促進消化道平滑肌的肌力恢復,加速傷口愈合,減少術后吻合口瘺的發生率[21-22]。但臨床上頸部吻合患者常較胸內吻合患者更晚接受腸內營養。筆者認為術后可給予患者行X線下三腔喂養管置入術可大大降低消化液反流的風險,同時可以早期給予腸內營養支持。

綜上所述,頸部吻合口瘺的形成是多方面因素影響的結果,然而頸部食管吻合口受由內而外的沖擊力是重要原因。為了減少頸部吻合口瘺的發生,減少患者的痛苦,新的外科技術方法需要進行更多嚴謹的實驗研究。例如:頸部補片加壓保護吻合口、頸部局部加壓外保護套、增加三腔喂養管側孔數量至距幽門 25 cm 處來減少管胃內容物從而降低壓力差、將鼻飼營養管置入至空腸早期給予腸內營養等成了新的方向。本文為進一步的研究提供了基礎。