引用本文: 賴文豪, 謝少波, 鄺素華, 陸國梁, 黃杰周, 馬倫超. 經胸微創封堵手術與傳統外科修補手術治療房間隔缺損的系統評價及 Meta 分析. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2019, 26(8): 795-804. doi: 10.7507/1007-4848.201811003 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

房間隔缺損(ASD)約占先天性心臟病 20%以上[1],是最常見的先天性心臟病之一。傳統的標準治療方法為正中開胸手術修補,仍存在如胸部正中長切口、全身麻醉、體外循環等缺點。手術造成的各系統功能障礙、胸腔積液、心包積液等并發癥,尤其是長期隨訪中的如房性和室性心律失常,也對患者造成較大創傷。因此,人們試圖探討各種減少患者創傷同時有明確治療效果的方法。1976 年 King 等[2]首先報道了經導管介入封堵 ASD,但介入手術較易引起血管相關并發癥,不能直接應用于血管直徑較小的嬰幼兒 ASD 治療。2002 年俞世強等[3]首先報道了經胸 ASD 封堵手術,經胸微創封堵手術是一種創傷小,術后恢復快,同時避免胸部正中大切口、體外循環及血管相關損傷的新技術。本文通過全面檢索文獻,總結國內外對經胸微創封堵手術及傳統外科修補手術治療 ASD 對比研究的結果,系統評價經胸微創封堵 ASD 手術的療效、安全性及術后并發癥情況,為臨床提供指導。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 納入標準

(1)已發表的對照試驗;(2)研究對象診斷符合 ASD 的診斷標準;(3)研究對象無傳統修補手術或經胸微創封堵手術的禁忌證;(4)排除同一中心的反復研究;(5)干預措施:設置試驗組為經胸微創封堵手術組,對照組為傳統修補手術組。

1.1.2 排除標準

(1)非對照試驗;(2)重復發表文獻;(3)個案文獻回顧;(4)自身對照研究。

1.2 文獻檢索

計算機檢索 PubMed、EMbase、The Cochrane Library、VIP、CNKI、CBM 及萬方數據庫等數據庫,查找國內外發表過的關于經胸微創封堵手術(試驗組)與傳統外科修補手術(對照組)治療 ASD 的對照研究,檢索時限均為從建庫至 2018 年 7 月,語種限中、英文,查找與之密切相關的參考文獻。采用檢索式為主題詞+自由詞,由暴露因素+干預兩部分組成。英文檢索詞為 atrial septal defects,surgical closure,cardiopulmonary bypass,transthoracic device closure,peratrial device occlusion;中文檢索詞為房間隔缺損,經胸微創封堵,經胸小切口封堵等。

1.3 文獻篩選與資料提取

由兩名研究者通過結合主題詞及自由詞對文獻單獨篩選、提取資料,看法不一致時通過討論或征求上級研究者指導。提取資料為:第一作者、發表年限、樣本量、性別、年齡、平均缺損大小、結局指標等。結局指標包括:手術成功率、手術后死亡率、手術時間、呼吸機輔助通氣時間、ICU 停留時間、住院時間、住院費用及術后并發癥發生率、術后 1 個月殘余分流發生率、術后 1 年殘余分流發生率、術后心律失常發生率。

1.4 文獻方法學質量評價

隊列研究(CCT,n=27)獨立采用紐卡斯爾-渥太華量表(NOS)進行質量評價,評估內容包括:(1)研究人群選擇;(2)組間可比性;(3)暴露因素測量。隨機對照研究(RCT,n=3)則獨立采用 Cochrane 協作網風險偏倚評估工具進行質量評價,評估項目包括:(1)隨機序列產生;(2)分配隱藏;(3)對參與者和實施者實施的盲法;(4)對結局評價實施的盲法;(5)結局數據完整性;(6)選擇性發表。

1.5 統計學分析

通過 Cochrane 協作網提供的 RevMan 5.3 軟件和 Stata 12.0 軟件進行 Meta 分析。采用 I2 檢驗和 P 值對納入文獻進行統計學異質性分析,當 P≥0.1 和 I2≤50% 時,認為各研究間無統計學異質性,則采用固定效應模型進行分析;若 P<0.1 或 I2>50%,提示各研究間存在統計學異質性,追溯異質性來源并進行分析,若仍存在明顯異質性,則采用隨機效應模型進行分析;計數資料以比值比(OR)表示,計量變量以均數差(MD)表示,區間估計均采用 95% 可信區間(95%CI)。采用漏斗圖檢驗和 Egger 檢驗是否存在發表偏倚。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 檢索結果

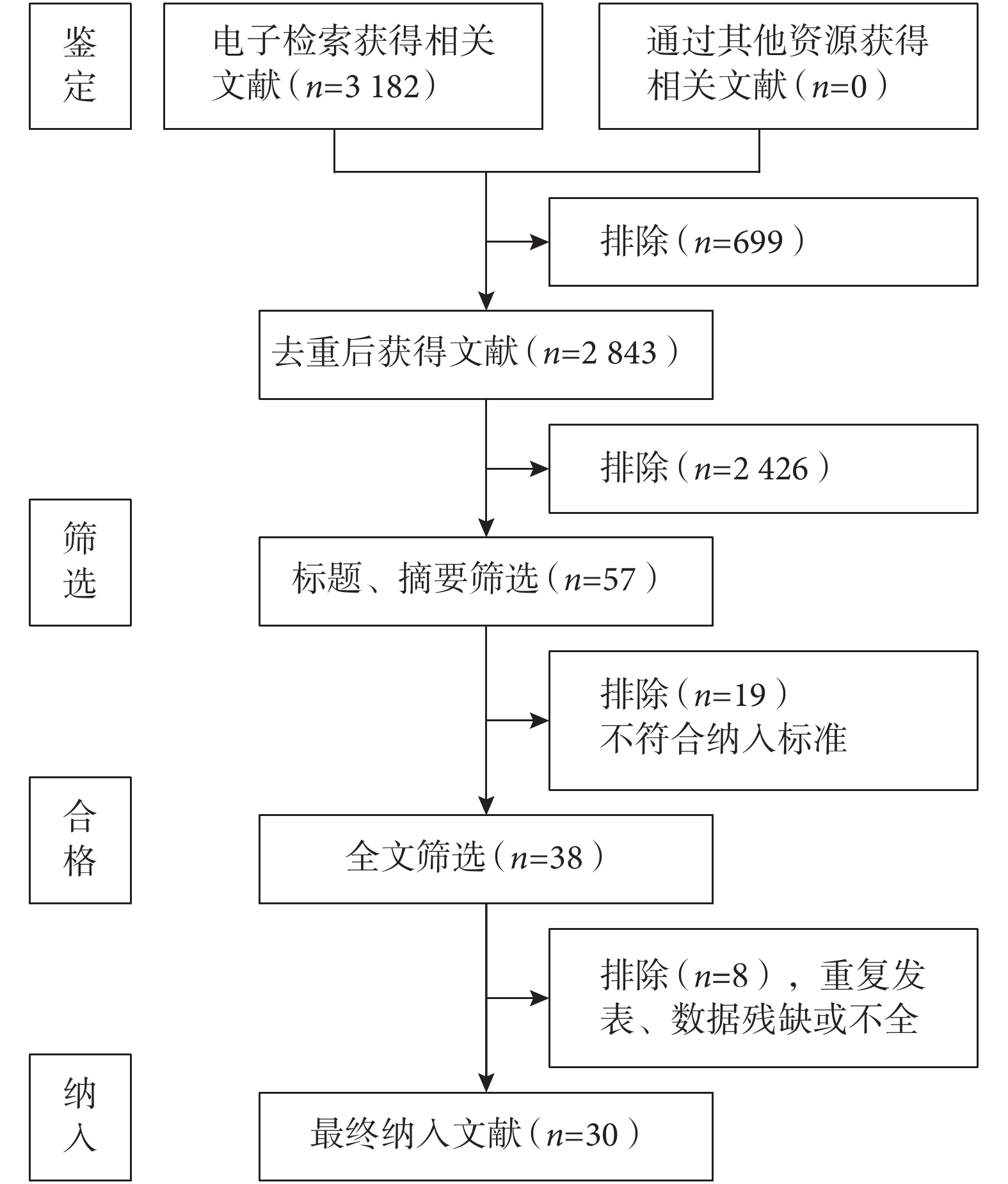

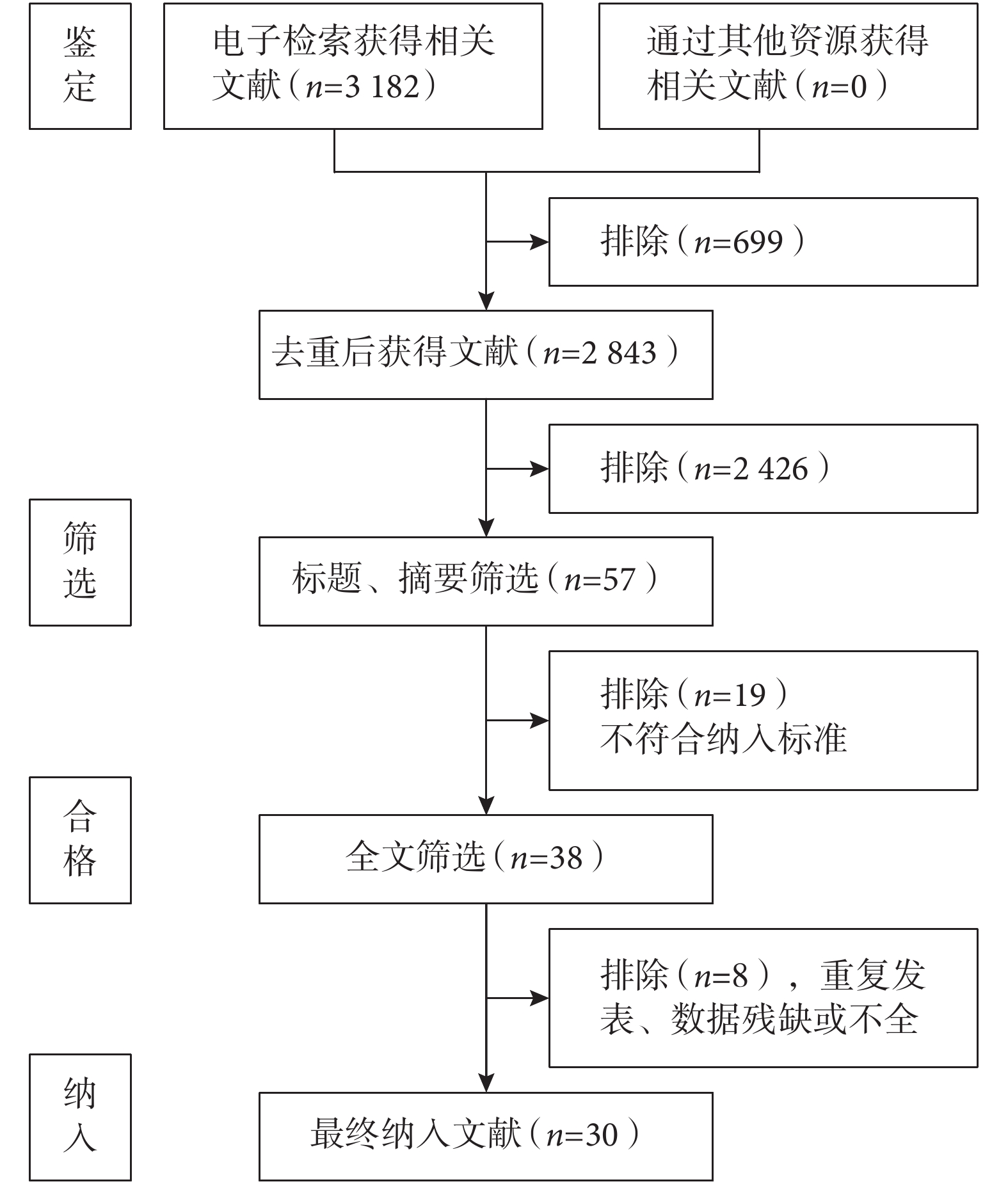

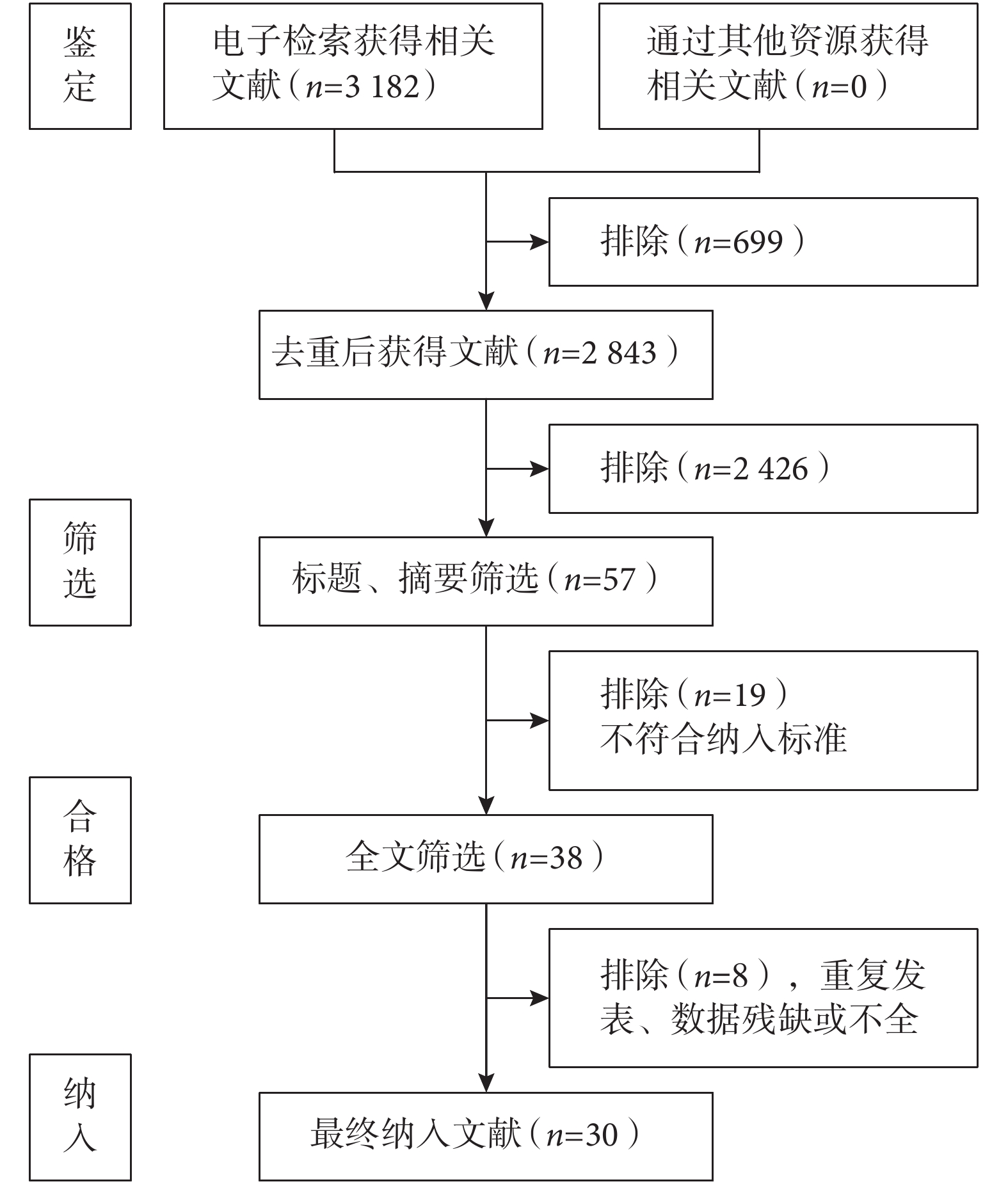

初檢獲得 3 182 篇文獻,最終納入 30 篇文獻[4-33],其中 3 篇文獻[4-6]為 RCT,27 篇文獻[6-33]為 CCT,其中試驗組 1 536 例患者,對照組 1 785 例患者,兩組共計 3 321 例患者。文獻篩選流程及結果見圖 1,納入研究的基本特征見表 1。入選文獻整體質量較高。文獻質量評價見表 2,表 3。

圖1

文獻篩選流程

圖1

文獻篩選流程

2.2 Meta 分析結果

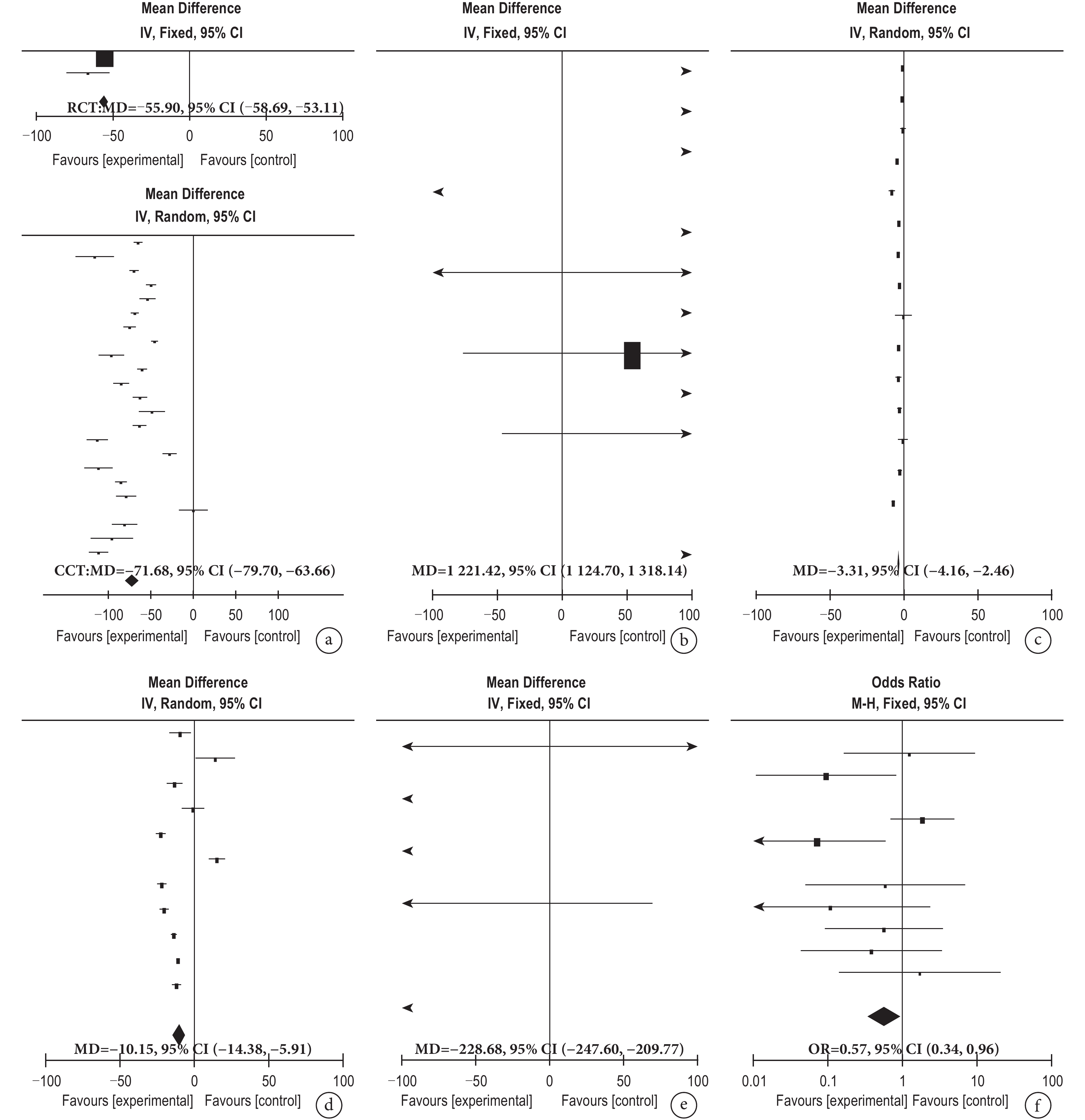

2.2.1 手術成功率

20 篇文獻對比了試驗組和對照組手術成功率,1 篇為 RCT,19 篇為 CCT,而 CCT 的異質性檢驗結果顯示各研究間不存在統計學異質性(I2=0%,P=0.82),采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組手術成功率低于對照組,差異有統計學意義[OR=0.34,95%CI(0.16,0.69),P=0.003];見圖 2a。

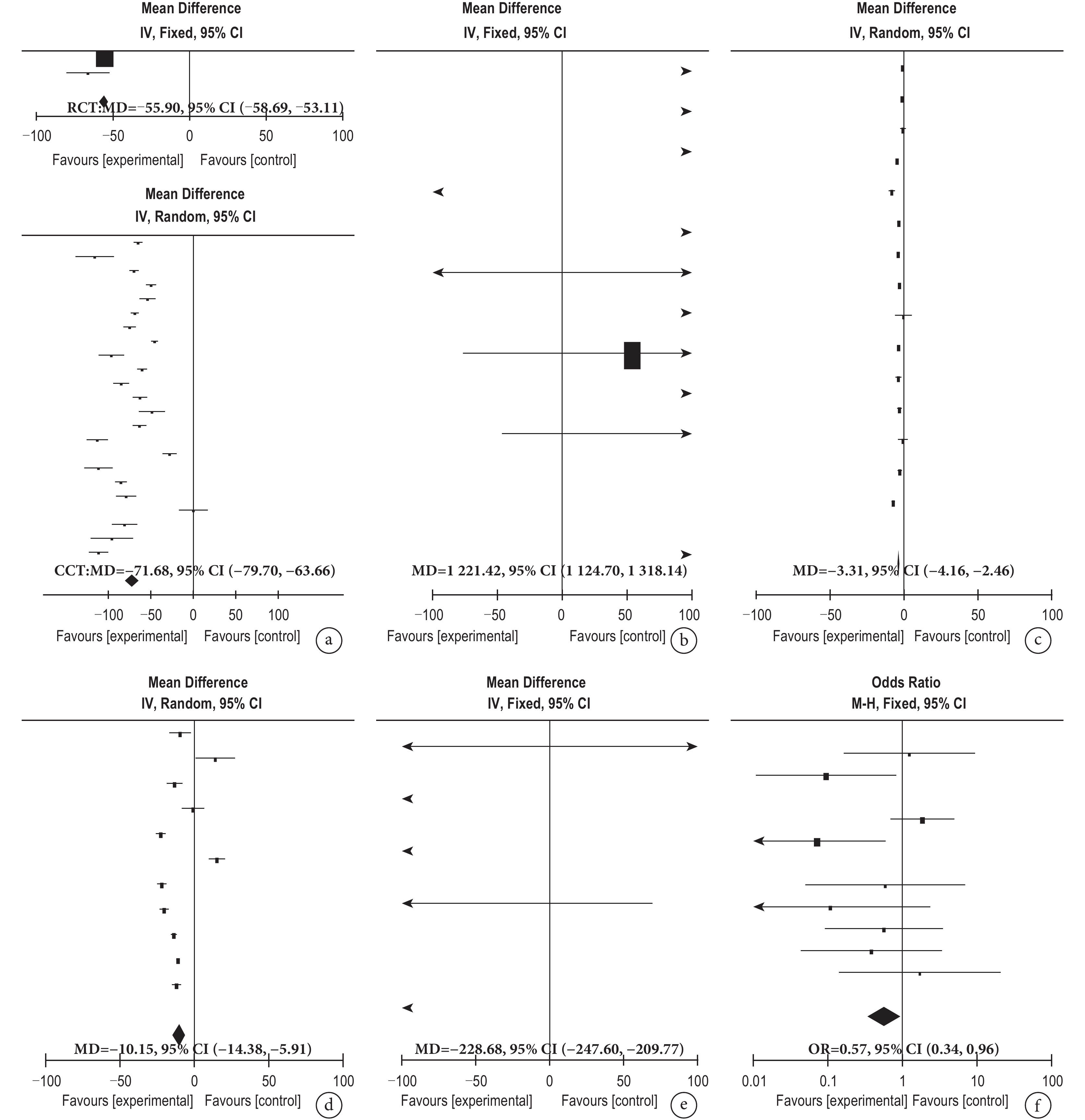

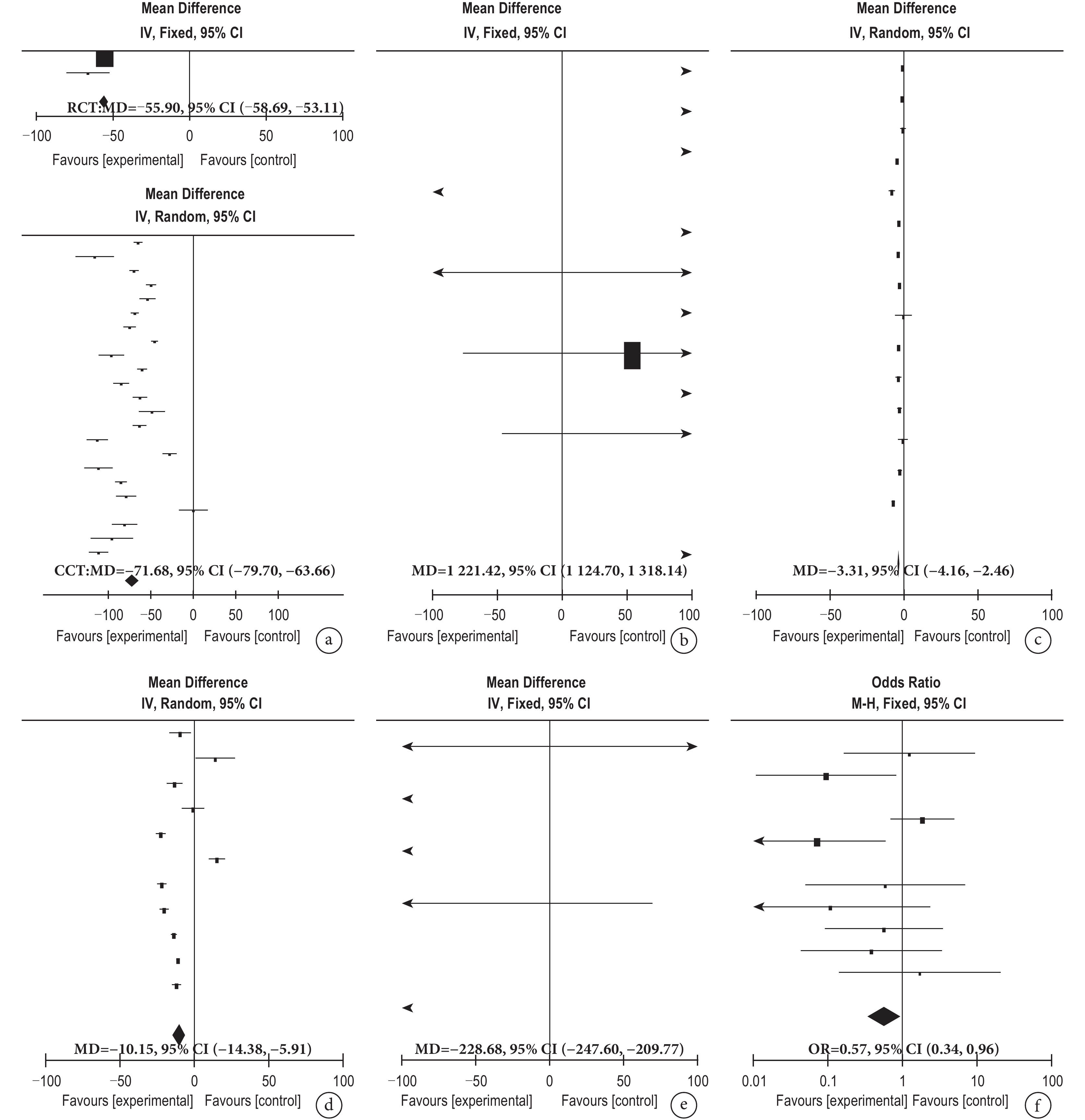

圖2

兩組手術成功率、術后死亡率、術后并發癥、術后1個月及1年殘余分流的Meta分析森林圖

圖2

兩組手術成功率、術后死亡率、術后并發癥、術后1個月及1年殘余分流的Meta分析森林圖

a:手術成功率;b:術后死亡率;c:術后并發癥發生率;d:術后 1 個月殘余分流發生率;e:術后 1 年殘余分流發生率

2.2.2 手術后死亡率

13 篇文獻報告了試驗組和對照組手術死亡率,1 篇為 RCT,12 篇為 CCT,CCT 組異質性檢驗結果顯示各研究間無統計學異質性(I2=0%,P=0.99),采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組在手術后死亡率對比中,差異無統計學意義[OR=0.43,95%CI(0.12,1.52),P=0.19];見圖 2b。

2.2.3 術后并發癥發生率

15 篇文獻對比術后并發癥發生率,其中 2 篇為 RCT,13 篇為 CCT,RCT 組與 CCT 組異質性檢驗結果均顯示各研究間無統計學異質性(RCT,I2=0%,P=1.00;CCT,I2=15%,P=0.30),均采用固定效應模型。RCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組術后并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義[OR=0.30,95%CI(0.12,0.77),P=0.01];見圖 2c。而 CCT 組 Meta 分析結果同樣顯示試驗組術后并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義[OR=0.27,95%CI(0.17,0.42),P<0.000 01];見圖 2c。

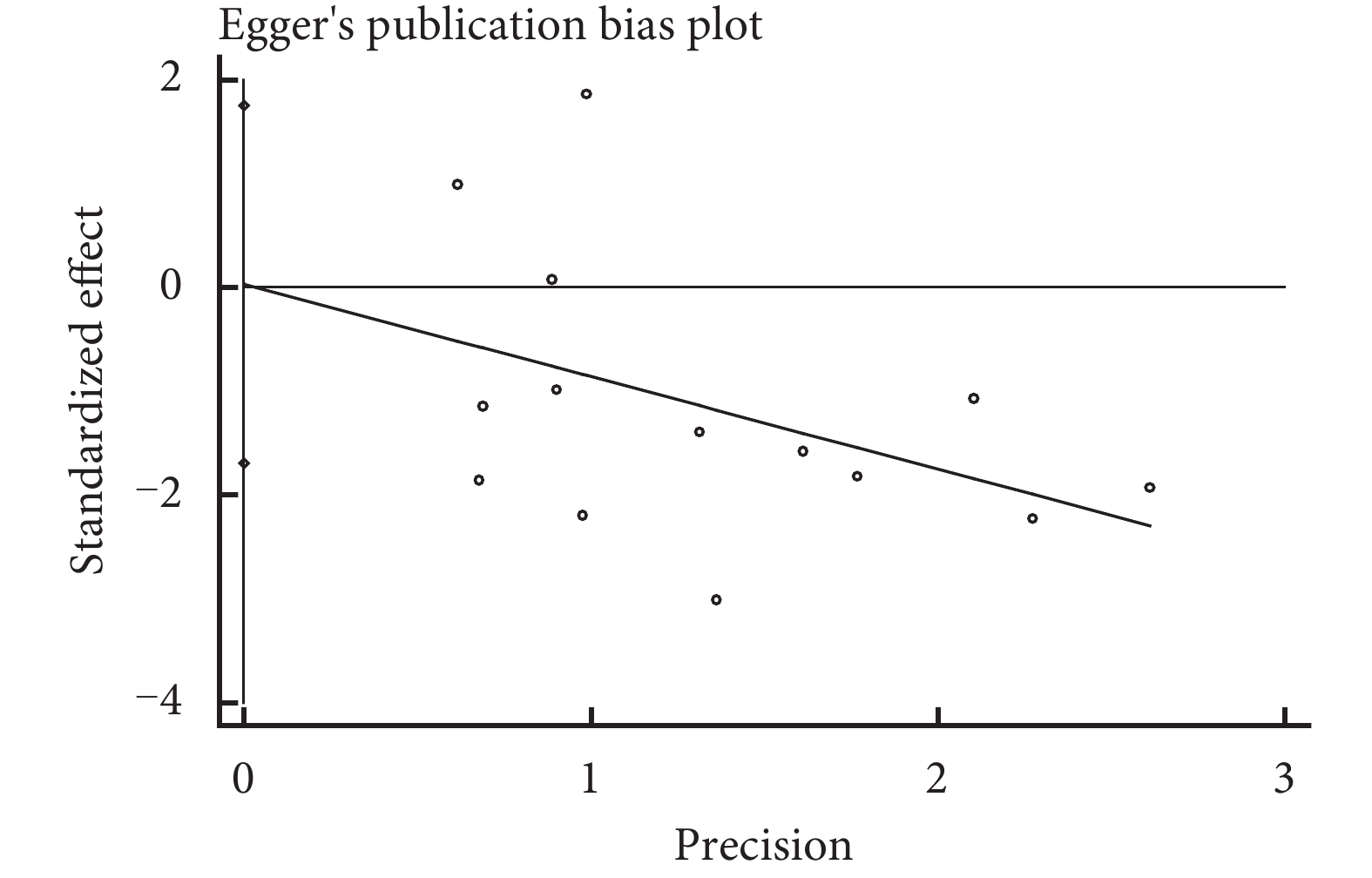

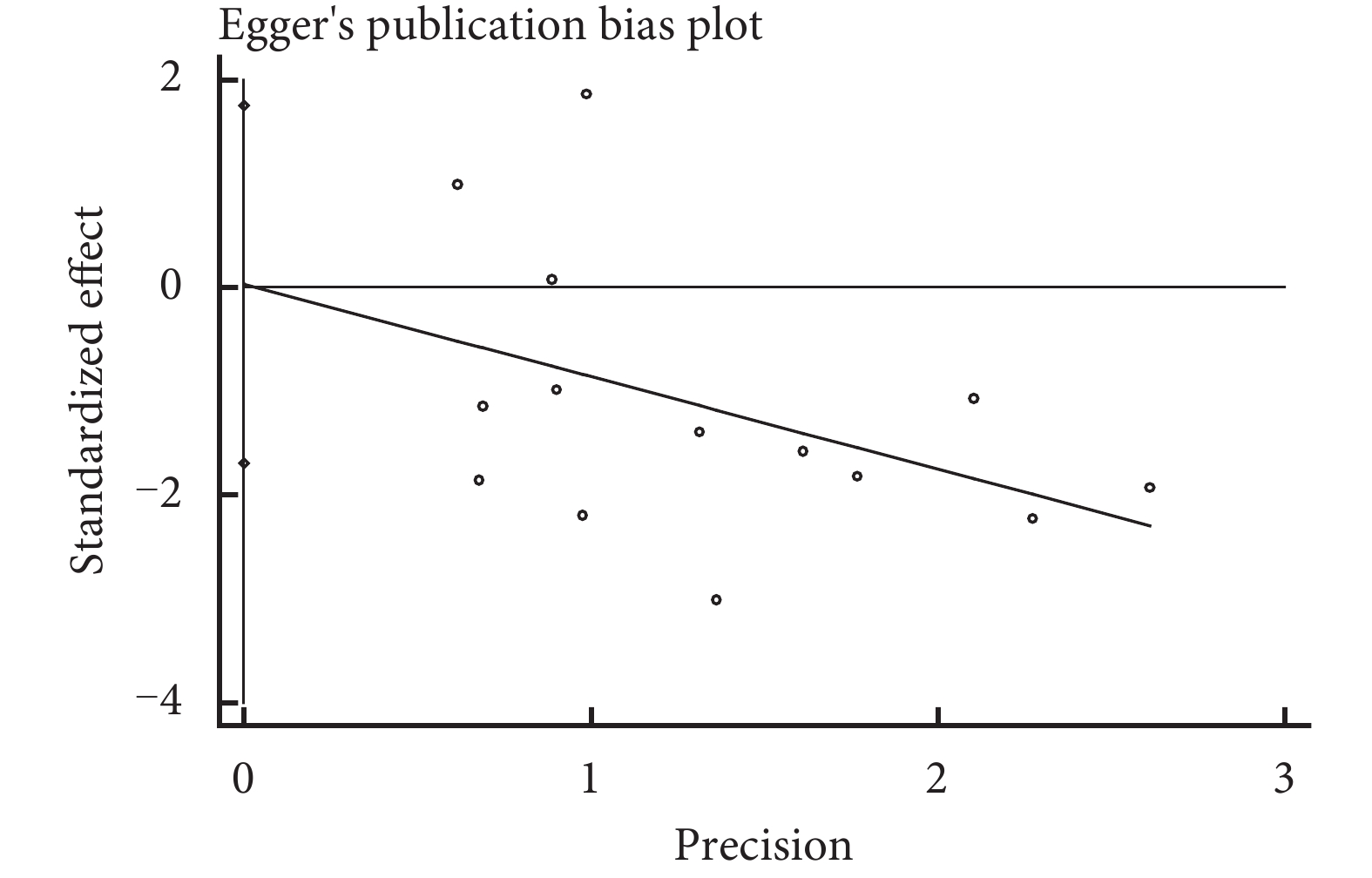

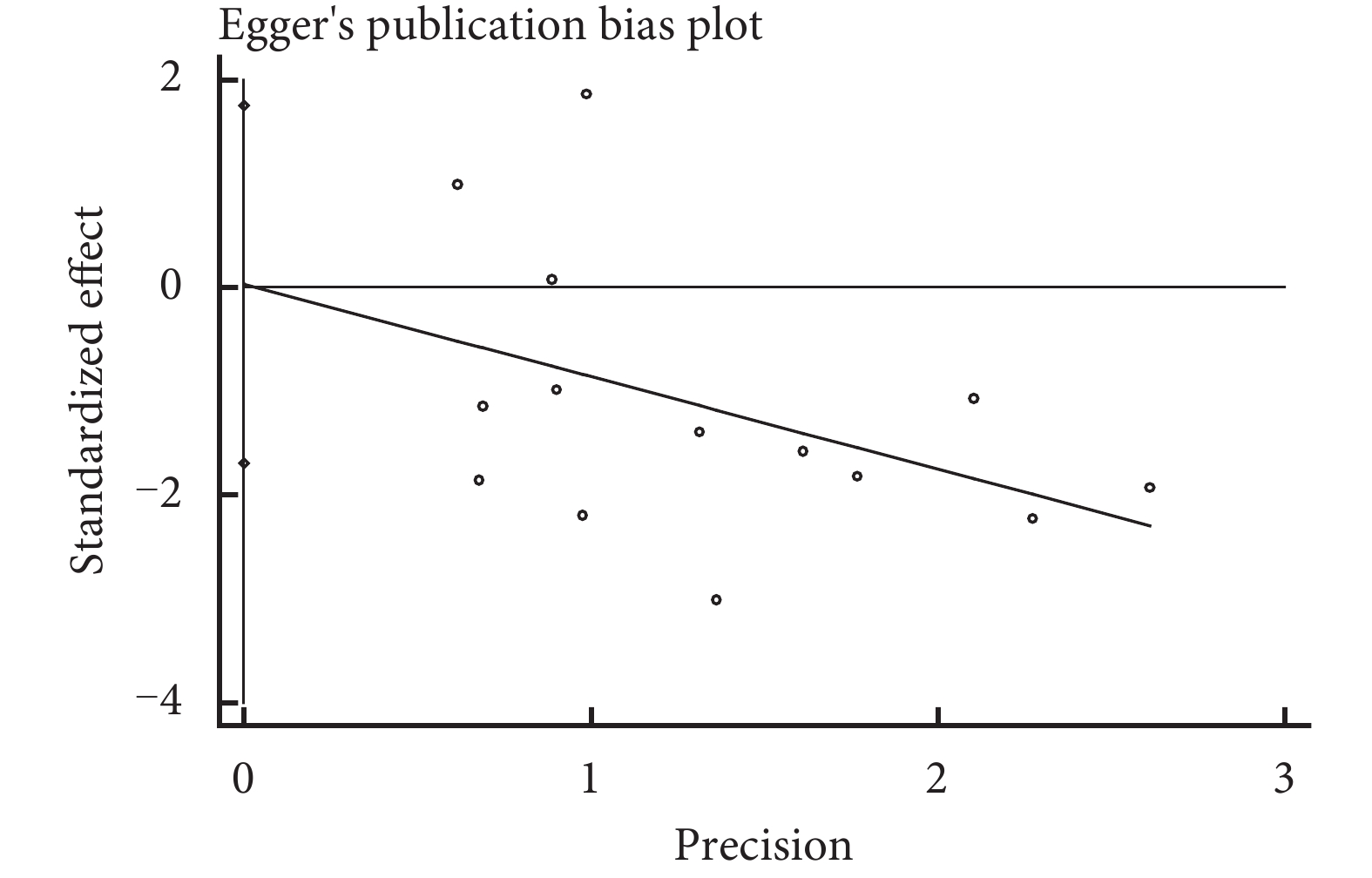

圖4

術后并發癥發生率 Egger 線性回歸結果(P=0.970)

圖4

術后并發癥發生率 Egger 線性回歸結果(P=0.970)

2.2.4 術后 1 個月殘余分流發生率

6 篇文獻在術后 1 個月殘余分流發生率上進行對比,其中全部為 CCT 研究,異質性檢驗結果未提示各研究間存在統計學異質性(I2=13%,P=0.28),采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,兩組間在術后 1 個月殘余分流發生率比較中差異無統計學意義[OR=4.52,95%CI(0.45,45.82),P=0.20];見圖 2d。

2.2.5 術后 1 年殘余分流發生率

9 篇文獻報道的術后 1 年殘余分流發生率中,其中全部為 CCT 研究,異質性檢驗結果未提示各研究間有統計學異質性(I2=0%,P=0.97),采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,兩組間術后 1 年殘余分流發生率差異無統計學意義[OR=1.03,95%CI(0.29,3.68),P=0.97];見圖2e。

2.2.6 手術時間

25 篇文獻對比了手術時間,2 篇為 RCT 研究,23 篇為 CCT 研究,兩組異質性檢驗結果提示各研究間存在較明顯異質性(RCT,I2=57%,P=0.13;CCT,I2=96%,P<0.000 01),因此均采用隨機效應模型。RCT 組與 CCT 組 Meta 分析結果均顯示試驗組手術時間短于對照組,差異有統計學意義[RCT 組MD=–55.90,95%CI(–58.69,–53.11),P<0.000 01,圖 3a;CCT 組MD=–71.68,95%CI(–79.70,–63.66),P<0.000 01,圖 3a]。

圖3

兩組手術時間、手術費用、住院時間、ICU停留時間、呼吸機輔助時間、術后心律失常發生率比較的Meta分析森林圖

圖3

兩組手術時間、手術費用、住院時間、ICU停留時間、呼吸機輔助時間、術后心律失常發生率比較的Meta分析森林圖

a:手術時間;b:手術時間;c:住院時間; d:ICU停留時間;e:呼吸機輔助時間;f:術后心律失常發生率

2.2.7 手術費用

12 篇文獻比較了手術費用,1 篇為 RCT 研究,11 篇為 CCT 研究,CCT 組異質性檢驗結果顯示各研究間有統計學異質性(I2=99%,P<0.000 01),采用隨機效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組手術費用較對照組高,差異有統計學意義[MD=1 221.42,95%CI(1 124.70,1 318.14),P<0.000 01];見圖 3b。敏感性分析未顯示對結局指標有明顯影響的結果,穩定性良好。

2.2.8 住院時間

16 篇文獻對比了住院時間,1 篇為 RCT 研究,15 篇為 CCT 研究,CCT 組異質性檢驗結果顯示各研究間有明顯統計學異質性(I2=98%,P<0.000 01),采用隨機效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組住院時間短于對照組,差異有統計學意義[MD=–3.31,95%CI(–4.16,–2.46),P<0.000 01];見圖 3c。

2.2.9 ICU 停留時間

12 篇文獻對比了 ICU 停留時間,1 篇為 RCT 研究,11 篇為 CCT 研究,CCT 組異質性檢驗結果顯示各研究間有明顯統計學異質性(I2=96%,P<0.000 01),采用隨機效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組 ICU 停留時間較對照組短,差異有統計學意義[MD=–10.15,95%CI(–14.38,–5.91),P<0.000 01];見圖 3d。

2.2.10 呼吸機輔助通氣時間

5 篇文獻比較了呼吸機輔助通氣時間,1 篇為 RCT 研究,4 篇為 CCT 研究,CCT 組異質性檢驗結果未顯示各研究間有統計學異質性(I2=0%,P=0.60),因此采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組呼吸機輔助通氣時間短于對照組,差異有統計學意義[MD=–228.68,95%CI(–247.60,–209.77),P<0.000 01];見圖 3e。

2.2.11 術后心律失常發生率

13 篇文獻對比了術后心律失常發生率,1 篇為 RCT 研究,12 篇為 CCT 研究,CCT 組異質性檢驗結果顯示各研究間無統計學異質性(I2=45%,P=0.07),采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組術后心律失常發生率比對照組低,差異有統計學意義[OR=0.57,95%CI(0.34,0.96),P=0.03];見圖 3f。

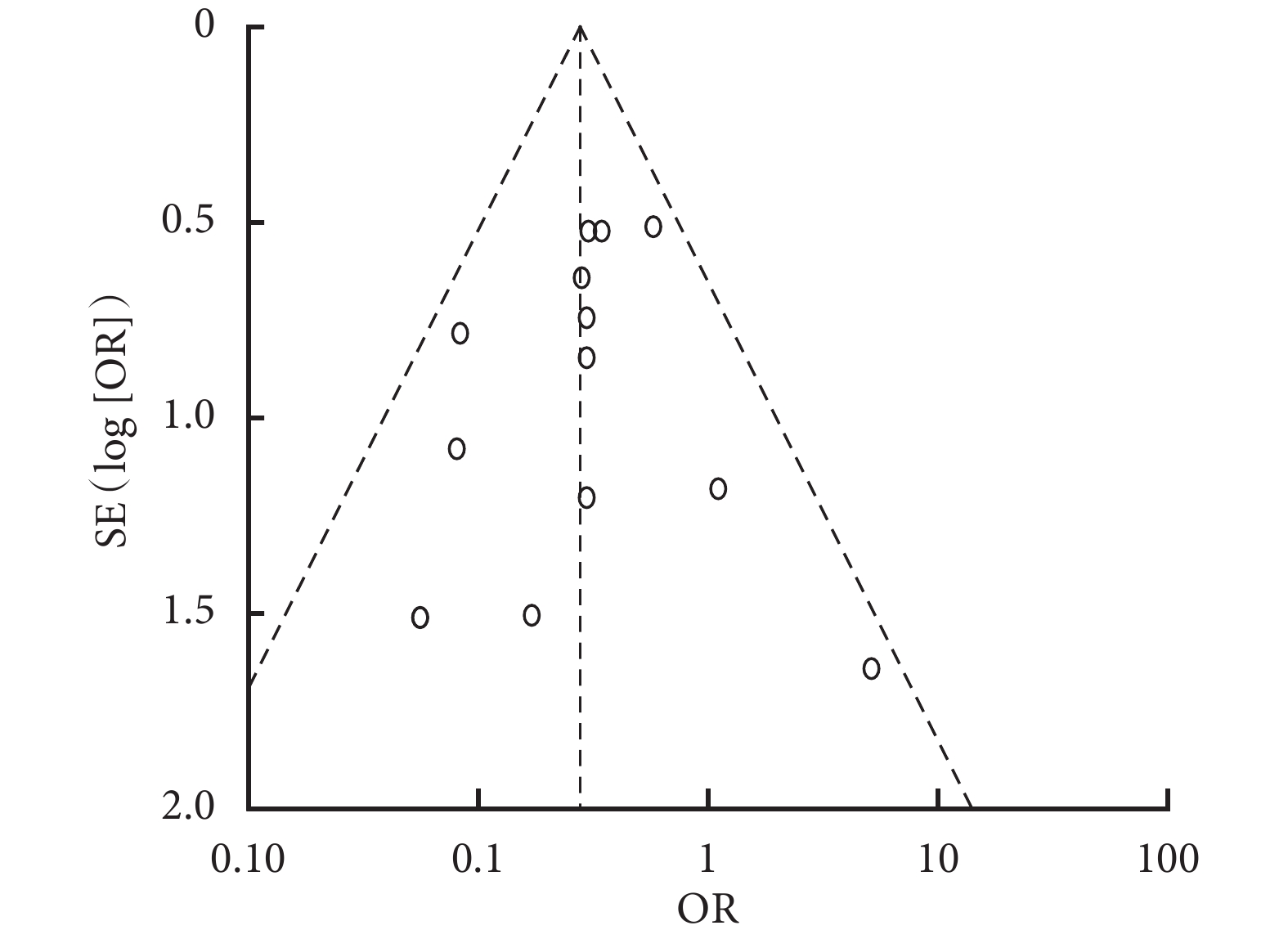

2.3 偏倚分析

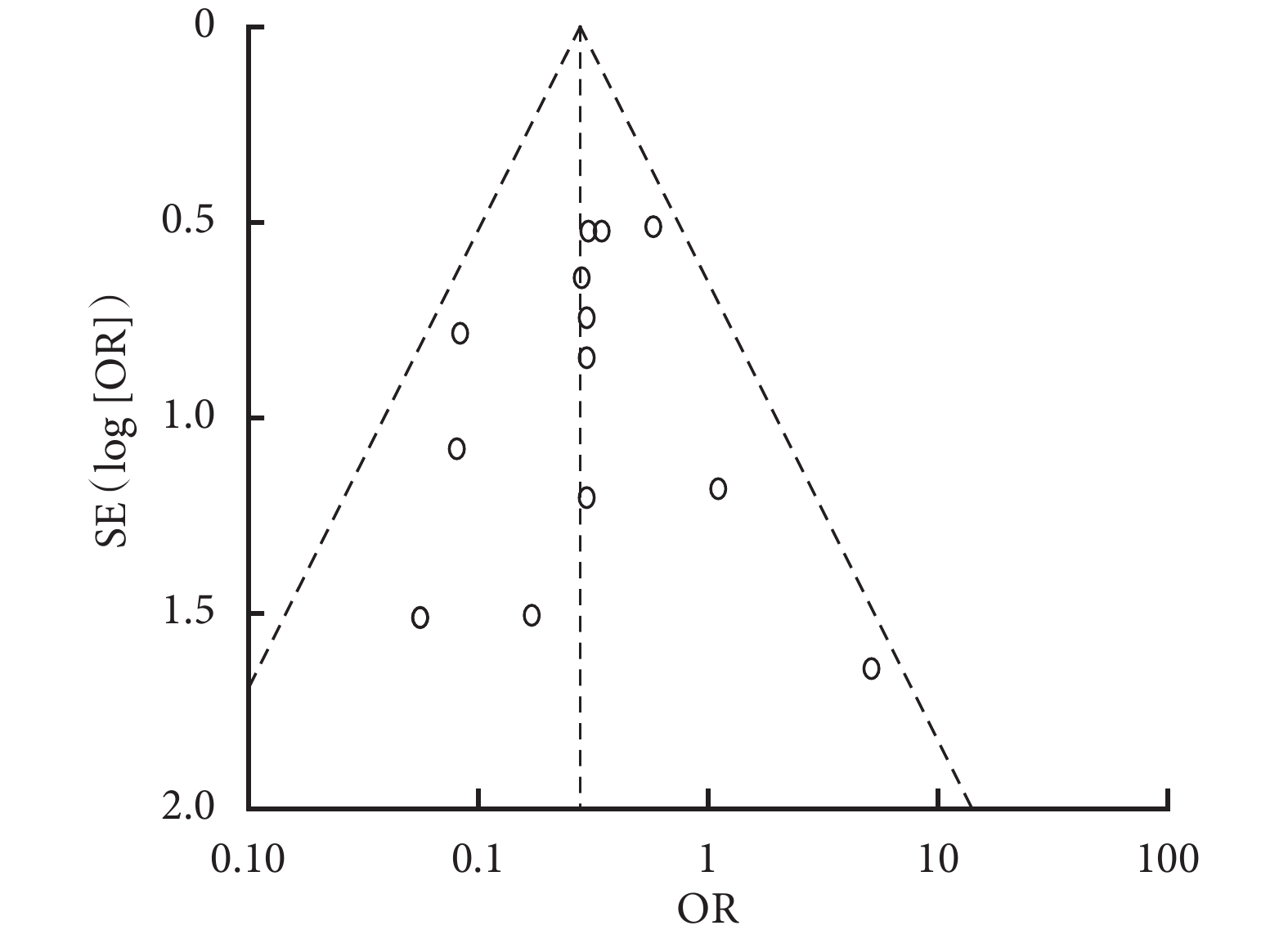

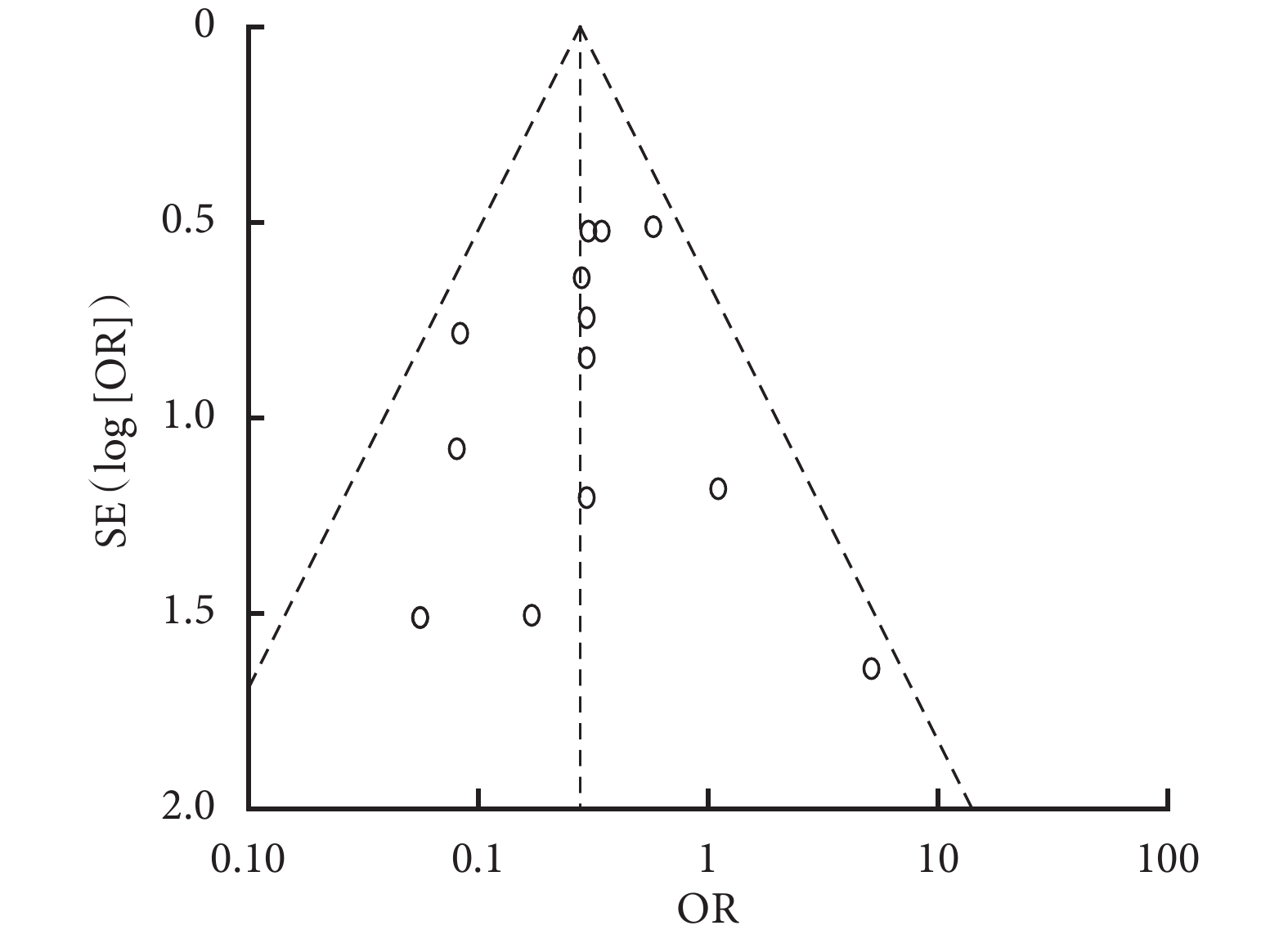

采用 Stata12.0 軟件作 Egger 檢驗,以 RevMan5.3 軟件繪制漏斗圖,結果提示術后并發癥發生率(P=0.970)漏斗圖對稱,未發現明顯發表偏倚;見圖 4、圖 5。

圖5

術后并發癥發生率漏斗圖

圖5

術后并發癥發生率漏斗圖

3 討論

傳統修補手術可完整暴露心內組織,可同時較好地處理合并的各類復雜畸形,既往一直是房間隔缺損的主要治療手段。但不可避免地存在手術時間長、需要體外循環支持、創傷大等缺點。經胸封堵手術是一種創傷小,恢復快,非體外循環的微創手術。目前國內已廣泛開展。隨著手術技術的逐漸精進以及封堵器械的改進完善,經胸微創手術的療效及安全性得到了巨大的提升。

3.1 結局指標分析

本研究對以下幾個指標進行療效評估:手術成功率、術后 1 個月殘余分流率及術后 1 年殘余分流率。CCT 的系統評價結果顯示:經胸封堵治療手術成功率為 98.25%(1 121/1 141),稍低于傳統外科手術治療的 99.72%(1 402/1 406),兩種手術比較中差異有統計學意義(P=0.003)。而其中熊衛平等[4]的 RCT 研究結果發現試驗組手術成功率與對照組手術成功率差異無統計學意義(P>0.05)。國外相關研究[34-35]顯示,傳統外科修補手術的手術成功率較封堵手術高。考慮原因有:(1)兩者手術適應證不完全一致,進行封堵手術的房間隔缺損患者需要有明確的封堵手術適應證,唱寬等[12]報道的 2 例封堵失敗均為下腔型房間隔缺損,為經胸封堵手術適應證范圍外,而外科手術適合所有 ASD 患者,同時也是封堵失敗或封堵術后出現嚴重并發癥時有效的補救措施;(2)操作技術。操作者對手術技術熟練程度相對較低也是封堵手術失敗率高的因素之一;(3)傳統外科修補手術取胸部正中切口路徑行手術治療,良好的手術視野提升了其手術成功率。然而傳統修補手術創傷大,時間長,術中需要體外循環輔助,術后絕大多數仍須正性肌力藥物輔助治療。而經胸封堵手術在減少創傷,同時較少出現嚴重的術后并發癥,加快康復方面顯示出明顯的優勢。本研究中發現在術后并發癥發生率方面,經胸封堵組明顯低于傳統外科手術組(RCT 組 9.21% vs. 25%;CCT 組 4.70% vs. 16.46%),差異有統計學意義(P<0.000 01)。其中賈明選等[20]在研究中主要針對大直徑 ASD 進行研究,ASD 平均直徑(3.4±0.5)cm,對照組中共計 45 例患者有 36 例發生術后并發癥(肺部感染、胸腔積液等),排除該試驗后敏感性分析結果穩定性良好。考慮原因:(1)由于巨大 ASD 患者術前左向右分流血量大,Qp:Qs 相對較大,易于發生肺血管病變,右心順應性也較差;(2)另外此類患者手術時間也相對較長,這些因素都有可能造成患者術后并發癥發生率的上升,但是此研究中試驗組共計 45 例患者只有 1 例術后出現肺部感染,術后并發癥發生率明顯小于對照組,與本研究所得結果相符。而本研究中兩組手術死亡率差異無統計學意義,顯示出其良好的安全性。

另外,心律失常為術后并發癥中較常見的一種,經 Meta 分析顯示:RCT 組與 CCT 組均顯示試驗組在術后心律失常發生率方面比對照組低,差異有統計學意義(P<0.05)。考慮原因:(1)由于經胸微創封堵手術路徑短、管道與 ASD 平面基本垂直,可正對缺損口展開,心內操作少,避免損傷傳導束及周圍重要組織結構;(2)術中通過超聲及心電圖的實時監測下,可適當反復嘗試,一旦對傳導造成影響可及時發現并進行調整處理,容錯率高;(3)封堵器械的不斷完善,封堵器的型號多樣化提高了選擇性、輸送裝置的改進以及手術醫生的技術逐漸成熟,都減少了手術過程中對房間隔周圍重要組織的損傷;(4)而在傳統修補手術中,由于需要體外循環的輔助,缺乏超聲及心電圖的動態監測,且無法直視下認清傳導束具體解剖位置,在縫合過程中可能損傷傳導束。另外本研究中顯示,試驗組術后出現的心律失常大部分為Ⅰ~Ⅱ度房室傳導阻滯或不完全性右束支傳導阻滯[9, 13, 21-22],并且在隨訪過程中或者經過相關對癥治療后恢復竇性心律,僅 2 例患者仍存在Ⅱ度房室傳導阻滯及不完全性右束支傳導阻滯[13]。而祁長敏等[26]報道的 1 例術后出現陣發性室上性心動過速也可自動轉復。提示隨著技術與器械的不斷完善,經胸封堵手術更少發生心律失常,出現的心律失常也基本可以控制在允許范圍內。

而在術后 1 個月及術后 1 年的殘余分流率比較中,Meta 分析結果均顯示經胸封堵組及傳統手術組差異無統計學意義。對于早期殘余分流,考慮是封堵器與缺損邊緣或封堵器網面間隙所致,而微量的殘余分流在早期對血流動力學的影響極小,且最終會被新生內皮覆蓋,可在術后隨訪。李巔遠等[25]的研究報道術后出現的 1 例多發殘余分流在術后 6 個月的復查中發現殘余分流消失。因此,兩組間在術后 1 個月殘余分流的發生率上差異不會有意義。而在術后 1 年殘余分流率方面的兩組間差異無統計學意義,提示兩種手術對于糾正 ASD 異常血液分流方面具有相同的遠期療效。

本研究系統評價了兩組手術時間、呼吸機輔助通氣時間、住院時間及 ICU 停留時間均提示試驗組短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),相較于傳統外科修補手術,經胸封堵手術無需體外循環及心臟停跳,血流動力學影響小,全身麻醉時間及手術時間的縮短也有利于縮短拔管時間及術后恢復。而兩組住院費用的比較中提示經胸封堵手術高于傳統外科修補手術,差異有統計學意義,考慮經胸封堵手術雖然減少體外循環及術后治療費用,但封堵器費用較高。

3.2 異質性分析

本研究中 CCT 組手術時間異質性為 I2=96%,遠大于 50%,而 RCT 組手術時間異質性為 I2=57%,其中任明明等[5]主要圍繞巨大 ASD 進行研究,研究中試驗組及對照組 ASD 平均直徑分別為(27.7±3.7)mm 和(27.8±3.5)mm,而研究中試驗組的手術時間為(62.56±6.46)min,對照組手術時間為(159.89±12.68)min,較 RCT 組內其余研究的手術時間長,排除該試驗后敏感性分析結果穩定性良好。一方面考慮巨大 ASD 相較于普通直徑大小 ASD 修補時間較長,另一方面考慮與手術醫師的操作技術與經驗有關,然而此研究中顯示試驗組手術時間明顯短于對照組,與本研究所得結果相符。而部分結果與醫師對患者圍手術期的輔助檢查、藥物治療以及臨床經驗相關性高,如 CCT 組中 ICU 停留時間(I2=96%),住院時間(I2=98%),住院費用(I2=99%)。另外,本研究中存在非隨機對照研究,研究人群有所差異。因此,對這些結果的合并,會有一定程度的異質性。但隨著技術的精進與器械的改進以及對于封堵手術治療 ASD 圍手術期治療的系統化,這些異質性會逐漸消失,因此結果仍可說明其優越性,尚需開展更多大樣本,多中心的隨機對照研究進一步評估。

綜上,與傳統外科修補手術相比,經胸封堵術治療 ASD 具有療效確切,安全,創傷小,術后康復快等諸多特點。是適應證范圍內治療 ASD 的有效方法。本研究仍存在一定局限性:(1)目前國外暫未開展多中心研究進行對比分析;(2)經胸封堵手術治療 ASD 臨床應用時間并不長,仍需要更多國內外中心進行大樣本的隨機對照研究,對其療效及安全性進行長期隨訪并作更科學的評估。

利益沖突:無。

房間隔缺損(ASD)約占先天性心臟病 20%以上[1],是最常見的先天性心臟病之一。傳統的標準治療方法為正中開胸手術修補,仍存在如胸部正中長切口、全身麻醉、體外循環等缺點。手術造成的各系統功能障礙、胸腔積液、心包積液等并發癥,尤其是長期隨訪中的如房性和室性心律失常,也對患者造成較大創傷。因此,人們試圖探討各種減少患者創傷同時有明確治療效果的方法。1976 年 King 等[2]首先報道了經導管介入封堵 ASD,但介入手術較易引起血管相關并發癥,不能直接應用于血管直徑較小的嬰幼兒 ASD 治療。2002 年俞世強等[3]首先報道了經胸 ASD 封堵手術,經胸微創封堵手術是一種創傷小,術后恢復快,同時避免胸部正中大切口、體外循環及血管相關損傷的新技術。本文通過全面檢索文獻,總結國內外對經胸微創封堵手術及傳統外科修補手術治療 ASD 對比研究的結果,系統評價經胸微創封堵 ASD 手術的療效、安全性及術后并發癥情況,為臨床提供指導。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 納入標準

(1)已發表的對照試驗;(2)研究對象診斷符合 ASD 的診斷標準;(3)研究對象無傳統修補手術或經胸微創封堵手術的禁忌證;(4)排除同一中心的反復研究;(5)干預措施:設置試驗組為經胸微創封堵手術組,對照組為傳統修補手術組。

1.1.2 排除標準

(1)非對照試驗;(2)重復發表文獻;(3)個案文獻回顧;(4)自身對照研究。

1.2 文獻檢索

計算機檢索 PubMed、EMbase、The Cochrane Library、VIP、CNKI、CBM 及萬方數據庫等數據庫,查找國內外發表過的關于經胸微創封堵手術(試驗組)與傳統外科修補手術(對照組)治療 ASD 的對照研究,檢索時限均為從建庫至 2018 年 7 月,語種限中、英文,查找與之密切相關的參考文獻。采用檢索式為主題詞+自由詞,由暴露因素+干預兩部分組成。英文檢索詞為 atrial septal defects,surgical closure,cardiopulmonary bypass,transthoracic device closure,peratrial device occlusion;中文檢索詞為房間隔缺損,經胸微創封堵,經胸小切口封堵等。

1.3 文獻篩選與資料提取

由兩名研究者通過結合主題詞及自由詞對文獻單獨篩選、提取資料,看法不一致時通過討論或征求上級研究者指導。提取資料為:第一作者、發表年限、樣本量、性別、年齡、平均缺損大小、結局指標等。結局指標包括:手術成功率、手術后死亡率、手術時間、呼吸機輔助通氣時間、ICU 停留時間、住院時間、住院費用及術后并發癥發生率、術后 1 個月殘余分流發生率、術后 1 年殘余分流發生率、術后心律失常發生率。

1.4 文獻方法學質量評價

隊列研究(CCT,n=27)獨立采用紐卡斯爾-渥太華量表(NOS)進行質量評價,評估內容包括:(1)研究人群選擇;(2)組間可比性;(3)暴露因素測量。隨機對照研究(RCT,n=3)則獨立采用 Cochrane 協作網風險偏倚評估工具進行質量評價,評估項目包括:(1)隨機序列產生;(2)分配隱藏;(3)對參與者和實施者實施的盲法;(4)對結局評價實施的盲法;(5)結局數據完整性;(6)選擇性發表。

1.5 統計學分析

通過 Cochrane 協作網提供的 RevMan 5.3 軟件和 Stata 12.0 軟件進行 Meta 分析。采用 I2 檢驗和 P 值對納入文獻進行統計學異質性分析,當 P≥0.1 和 I2≤50% 時,認為各研究間無統計學異質性,則采用固定效應模型進行分析;若 P<0.1 或 I2>50%,提示各研究間存在統計學異質性,追溯異質性來源并進行分析,若仍存在明顯異質性,則采用隨機效應模型進行分析;計數資料以比值比(OR)表示,計量變量以均數差(MD)表示,區間估計均采用 95% 可信區間(95%CI)。采用漏斗圖檢驗和 Egger 檢驗是否存在發表偏倚。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 檢索結果

初檢獲得 3 182 篇文獻,最終納入 30 篇文獻[4-33],其中 3 篇文獻[4-6]為 RCT,27 篇文獻[6-33]為 CCT,其中試驗組 1 536 例患者,對照組 1 785 例患者,兩組共計 3 321 例患者。文獻篩選流程及結果見圖 1,納入研究的基本特征見表 1。入選文獻整體質量較高。文獻質量評價見表 2,表 3。

圖1

文獻篩選流程

圖1

文獻篩選流程

2.2 Meta 分析結果

2.2.1 手術成功率

20 篇文獻對比了試驗組和對照組手術成功率,1 篇為 RCT,19 篇為 CCT,而 CCT 的異質性檢驗結果顯示各研究間不存在統計學異質性(I2=0%,P=0.82),采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組手術成功率低于對照組,差異有統計學意義[OR=0.34,95%CI(0.16,0.69),P=0.003];見圖 2a。

圖2

兩組手術成功率、術后死亡率、術后并發癥、術后1個月及1年殘余分流的Meta分析森林圖

圖2

兩組手術成功率、術后死亡率、術后并發癥、術后1個月及1年殘余分流的Meta分析森林圖

a:手術成功率;b:術后死亡率;c:術后并發癥發生率;d:術后 1 個月殘余分流發生率;e:術后 1 年殘余分流發生率

2.2.2 手術后死亡率

13 篇文獻報告了試驗組和對照組手術死亡率,1 篇為 RCT,12 篇為 CCT,CCT 組異質性檢驗結果顯示各研究間無統計學異質性(I2=0%,P=0.99),采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組在手術后死亡率對比中,差異無統計學意義[OR=0.43,95%CI(0.12,1.52),P=0.19];見圖 2b。

2.2.3 術后并發癥發生率

15 篇文獻對比術后并發癥發生率,其中 2 篇為 RCT,13 篇為 CCT,RCT 組與 CCT 組異質性檢驗結果均顯示各研究間無統計學異質性(RCT,I2=0%,P=1.00;CCT,I2=15%,P=0.30),均采用固定效應模型。RCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組術后并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義[OR=0.30,95%CI(0.12,0.77),P=0.01];見圖 2c。而 CCT 組 Meta 分析結果同樣顯示試驗組術后并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義[OR=0.27,95%CI(0.17,0.42),P<0.000 01];見圖 2c。

圖4

術后并發癥發生率 Egger 線性回歸結果(P=0.970)

圖4

術后并發癥發生率 Egger 線性回歸結果(P=0.970)

2.2.4 術后 1 個月殘余分流發生率

6 篇文獻在術后 1 個月殘余分流發生率上進行對比,其中全部為 CCT 研究,異質性檢驗結果未提示各研究間存在統計學異質性(I2=13%,P=0.28),采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,兩組間在術后 1 個月殘余分流發生率比較中差異無統計學意義[OR=4.52,95%CI(0.45,45.82),P=0.20];見圖 2d。

2.2.5 術后 1 年殘余分流發生率

9 篇文獻報道的術后 1 年殘余分流發生率中,其中全部為 CCT 研究,異質性檢驗結果未提示各研究間有統計學異質性(I2=0%,P=0.97),采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,兩組間術后 1 年殘余分流發生率差異無統計學意義[OR=1.03,95%CI(0.29,3.68),P=0.97];見圖2e。

2.2.6 手術時間

25 篇文獻對比了手術時間,2 篇為 RCT 研究,23 篇為 CCT 研究,兩組異質性檢驗結果提示各研究間存在較明顯異質性(RCT,I2=57%,P=0.13;CCT,I2=96%,P<0.000 01),因此均采用隨機效應模型。RCT 組與 CCT 組 Meta 分析結果均顯示試驗組手術時間短于對照組,差異有統計學意義[RCT 組MD=–55.90,95%CI(–58.69,–53.11),P<0.000 01,圖 3a;CCT 組MD=–71.68,95%CI(–79.70,–63.66),P<0.000 01,圖 3a]。

圖3

兩組手術時間、手術費用、住院時間、ICU停留時間、呼吸機輔助時間、術后心律失常發生率比較的Meta分析森林圖

圖3

兩組手術時間、手術費用、住院時間、ICU停留時間、呼吸機輔助時間、術后心律失常發生率比較的Meta分析森林圖

a:手術時間;b:手術時間;c:住院時間; d:ICU停留時間;e:呼吸機輔助時間;f:術后心律失常發生率

2.2.7 手術費用

12 篇文獻比較了手術費用,1 篇為 RCT 研究,11 篇為 CCT 研究,CCT 組異質性檢驗結果顯示各研究間有統計學異質性(I2=99%,P<0.000 01),采用隨機效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組手術費用較對照組高,差異有統計學意義[MD=1 221.42,95%CI(1 124.70,1 318.14),P<0.000 01];見圖 3b。敏感性分析未顯示對結局指標有明顯影響的結果,穩定性良好。

2.2.8 住院時間

16 篇文獻對比了住院時間,1 篇為 RCT 研究,15 篇為 CCT 研究,CCT 組異質性檢驗結果顯示各研究間有明顯統計學異質性(I2=98%,P<0.000 01),采用隨機效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組住院時間短于對照組,差異有統計學意義[MD=–3.31,95%CI(–4.16,–2.46),P<0.000 01];見圖 3c。

2.2.9 ICU 停留時間

12 篇文獻對比了 ICU 停留時間,1 篇為 RCT 研究,11 篇為 CCT 研究,CCT 組異質性檢驗結果顯示各研究間有明顯統計學異質性(I2=96%,P<0.000 01),采用隨機效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組 ICU 停留時間較對照組短,差異有統計學意義[MD=–10.15,95%CI(–14.38,–5.91),P<0.000 01];見圖 3d。

2.2.10 呼吸機輔助通氣時間

5 篇文獻比較了呼吸機輔助通氣時間,1 篇為 RCT 研究,4 篇為 CCT 研究,CCT 組異質性檢驗結果未顯示各研究間有統計學異質性(I2=0%,P=0.60),因此采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組呼吸機輔助通氣時間短于對照組,差異有統計學意義[MD=–228.68,95%CI(–247.60,–209.77),P<0.000 01];見圖 3e。

2.2.11 術后心律失常發生率

13 篇文獻對比了術后心律失常發生率,1 篇為 RCT 研究,12 篇為 CCT 研究,CCT 組異質性檢驗結果顯示各研究間無統計學異質性(I2=45%,P=0.07),采用固定效應模型。CCT 組 Meta 分析結果顯示,試驗組術后心律失常發生率比對照組低,差異有統計學意義[OR=0.57,95%CI(0.34,0.96),P=0.03];見圖 3f。

2.3 偏倚分析

采用 Stata12.0 軟件作 Egger 檢驗,以 RevMan5.3 軟件繪制漏斗圖,結果提示術后并發癥發生率(P=0.970)漏斗圖對稱,未發現明顯發表偏倚;見圖 4、圖 5。

圖5

術后并發癥發生率漏斗圖

圖5

術后并發癥發生率漏斗圖

3 討論

傳統修補手術可完整暴露心內組織,可同時較好地處理合并的各類復雜畸形,既往一直是房間隔缺損的主要治療手段。但不可避免地存在手術時間長、需要體外循環支持、創傷大等缺點。經胸封堵手術是一種創傷小,恢復快,非體外循環的微創手術。目前國內已廣泛開展。隨著手術技術的逐漸精進以及封堵器械的改進完善,經胸微創手術的療效及安全性得到了巨大的提升。

3.1 結局指標分析

本研究對以下幾個指標進行療效評估:手術成功率、術后 1 個月殘余分流率及術后 1 年殘余分流率。CCT 的系統評價結果顯示:經胸封堵治療手術成功率為 98.25%(1 121/1 141),稍低于傳統外科手術治療的 99.72%(1 402/1 406),兩種手術比較中差異有統計學意義(P=0.003)。而其中熊衛平等[4]的 RCT 研究結果發現試驗組手術成功率與對照組手術成功率差異無統計學意義(P>0.05)。國外相關研究[34-35]顯示,傳統外科修補手術的手術成功率較封堵手術高。考慮原因有:(1)兩者手術適應證不完全一致,進行封堵手術的房間隔缺損患者需要有明確的封堵手術適應證,唱寬等[12]報道的 2 例封堵失敗均為下腔型房間隔缺損,為經胸封堵手術適應證范圍外,而外科手術適合所有 ASD 患者,同時也是封堵失敗或封堵術后出現嚴重并發癥時有效的補救措施;(2)操作技術。操作者對手術技術熟練程度相對較低也是封堵手術失敗率高的因素之一;(3)傳統外科修補手術取胸部正中切口路徑行手術治療,良好的手術視野提升了其手術成功率。然而傳統修補手術創傷大,時間長,術中需要體外循環輔助,術后絕大多數仍須正性肌力藥物輔助治療。而經胸封堵手術在減少創傷,同時較少出現嚴重的術后并發癥,加快康復方面顯示出明顯的優勢。本研究中發現在術后并發癥發生率方面,經胸封堵組明顯低于傳統外科手術組(RCT 組 9.21% vs. 25%;CCT 組 4.70% vs. 16.46%),差異有統計學意義(P<0.000 01)。其中賈明選等[20]在研究中主要針對大直徑 ASD 進行研究,ASD 平均直徑(3.4±0.5)cm,對照組中共計 45 例患者有 36 例發生術后并發癥(肺部感染、胸腔積液等),排除該試驗后敏感性分析結果穩定性良好。考慮原因:(1)由于巨大 ASD 患者術前左向右分流血量大,Qp:Qs 相對較大,易于發生肺血管病變,右心順應性也較差;(2)另外此類患者手術時間也相對較長,這些因素都有可能造成患者術后并發癥發生率的上升,但是此研究中試驗組共計 45 例患者只有 1 例術后出現肺部感染,術后并發癥發生率明顯小于對照組,與本研究所得結果相符。而本研究中兩組手術死亡率差異無統計學意義,顯示出其良好的安全性。

另外,心律失常為術后并發癥中較常見的一種,經 Meta 分析顯示:RCT 組與 CCT 組均顯示試驗組在術后心律失常發生率方面比對照組低,差異有統計學意義(P<0.05)。考慮原因:(1)由于經胸微創封堵手術路徑短、管道與 ASD 平面基本垂直,可正對缺損口展開,心內操作少,避免損傷傳導束及周圍重要組織結構;(2)術中通過超聲及心電圖的實時監測下,可適當反復嘗試,一旦對傳導造成影響可及時發現并進行調整處理,容錯率高;(3)封堵器械的不斷完善,封堵器的型號多樣化提高了選擇性、輸送裝置的改進以及手術醫生的技術逐漸成熟,都減少了手術過程中對房間隔周圍重要組織的損傷;(4)而在傳統修補手術中,由于需要體外循環的輔助,缺乏超聲及心電圖的動態監測,且無法直視下認清傳導束具體解剖位置,在縫合過程中可能損傷傳導束。另外本研究中顯示,試驗組術后出現的心律失常大部分為Ⅰ~Ⅱ度房室傳導阻滯或不完全性右束支傳導阻滯[9, 13, 21-22],并且在隨訪過程中或者經過相關對癥治療后恢復竇性心律,僅 2 例患者仍存在Ⅱ度房室傳導阻滯及不完全性右束支傳導阻滯[13]。而祁長敏等[26]報道的 1 例術后出現陣發性室上性心動過速也可自動轉復。提示隨著技術與器械的不斷完善,經胸封堵手術更少發生心律失常,出現的心律失常也基本可以控制在允許范圍內。

而在術后 1 個月及術后 1 年的殘余分流率比較中,Meta 分析結果均顯示經胸封堵組及傳統手術組差異無統計學意義。對于早期殘余分流,考慮是封堵器與缺損邊緣或封堵器網面間隙所致,而微量的殘余分流在早期對血流動力學的影響極小,且最終會被新生內皮覆蓋,可在術后隨訪。李巔遠等[25]的研究報道術后出現的 1 例多發殘余分流在術后 6 個月的復查中發現殘余分流消失。因此,兩組間在術后 1 個月殘余分流的發生率上差異不會有意義。而在術后 1 年殘余分流率方面的兩組間差異無統計學意義,提示兩種手術對于糾正 ASD 異常血液分流方面具有相同的遠期療效。

本研究系統評價了兩組手術時間、呼吸機輔助通氣時間、住院時間及 ICU 停留時間均提示試驗組短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),相較于傳統外科修補手術,經胸封堵手術無需體外循環及心臟停跳,血流動力學影響小,全身麻醉時間及手術時間的縮短也有利于縮短拔管時間及術后恢復。而兩組住院費用的比較中提示經胸封堵手術高于傳統外科修補手術,差異有統計學意義,考慮經胸封堵手術雖然減少體外循環及術后治療費用,但封堵器費用較高。

3.2 異質性分析

本研究中 CCT 組手術時間異質性為 I2=96%,遠大于 50%,而 RCT 組手術時間異質性為 I2=57%,其中任明明等[5]主要圍繞巨大 ASD 進行研究,研究中試驗組及對照組 ASD 平均直徑分別為(27.7±3.7)mm 和(27.8±3.5)mm,而研究中試驗組的手術時間為(62.56±6.46)min,對照組手術時間為(159.89±12.68)min,較 RCT 組內其余研究的手術時間長,排除該試驗后敏感性分析結果穩定性良好。一方面考慮巨大 ASD 相較于普通直徑大小 ASD 修補時間較長,另一方面考慮與手術醫師的操作技術與經驗有關,然而此研究中顯示試驗組手術時間明顯短于對照組,與本研究所得結果相符。而部分結果與醫師對患者圍手術期的輔助檢查、藥物治療以及臨床經驗相關性高,如 CCT 組中 ICU 停留時間(I2=96%),住院時間(I2=98%),住院費用(I2=99%)。另外,本研究中存在非隨機對照研究,研究人群有所差異。因此,對這些結果的合并,會有一定程度的異質性。但隨著技術的精進與器械的改進以及對于封堵手術治療 ASD 圍手術期治療的系統化,這些異質性會逐漸消失,因此結果仍可說明其優越性,尚需開展更多大樣本,多中心的隨機對照研究進一步評估。

綜上,與傳統外科修補手術相比,經胸封堵術治療 ASD 具有療效確切,安全,創傷小,術后康復快等諸多特點。是適應證范圍內治療 ASD 的有效方法。本研究仍存在一定局限性:(1)目前國外暫未開展多中心研究進行對比分析;(2)經胸封堵手術治療 ASD 臨床應用時間并不長,仍需要更多國內外中心進行大樣本的隨機對照研究,對其療效及安全性進行長期隨訪并作更科學的評估。

利益沖突:無。