引用本文: 余金甜, 陳俊杉, 張愛琴. 冠狀動脈旁路移植術患者圍術期輸血危險因素的系統評價與 Meta 分析. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2020, 27(11): 1332-1340. doi: 10.7507/1007-4848.202004063 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

心臟手術風險高、創傷大、出血多,患者對輸血的需求相對較高[1]。冠狀動脈旁路移植術(coronary artery bypass grafting,CABG)為心臟外科最常見的手術之一,患者圍術期輸血較為常見。據文獻[2-3]報道,CABG 患者圍術期輸血率高達 17%~83.4%。雖然輸血是改善機體攜氧能力和循環狀態的重要治療手段,但越來越多的研究發現圍術期輸血會使 CABG 患者面臨凝血障礙、呼吸系統損傷、腎功能衰竭、心律失常、神經系統損傷等并發癥發生風險[4-6],增加患者術后感染率和死亡率,延長患者 ICU 停留時間和住院時間[5, 7-8]。因此,如何減少心臟手術患者圍術期輸血已引起學者們的廣泛關注。了解影響 CABG 患者圍術期輸血的危險因素則為臨床上更加安全、合理用血提供了指導。目前已有較多流行病學研究調查了 CABG 患者圍術期輸血的相關因素,但各研究結果不盡相同。因此,本研究將采用 Meta 分析方法對 CABG 患者圍術期輸血的危險因素進行系統評價,以期為實現患者最佳的圍術期血液管理提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

納入標準:(1)研究類型為病例對照研究、隊列研究;(2)研究對象為行 CABG 手術患者,年齡≥18 歲;(3)研究內容為 CABG 患者圍術期輸血的危險因素;(4)含 3 項及以上臨床研究報道的與 CABG 圍術期輸血相關的暴露因素;(5)結局指標為 CABG 患者圍術期輸血。

排除標準:(1)研究對象為其它心臟手術類型或合并其它心臟手術患者;(2)無法獲取全文、數據不完整或無法進行轉換的研究;(3)文獻質量較差[紐卡斯爾-渥太華量表(the Newcastle-Ottawa scale,NOS)評分≤5 分]的研究;(4)重復發表的研究;(5)非中文或英文研究。

1.2 檢索策略

計算機檢索 PubMed、Web of Science、The Cochrane Library、EMbase、中國學術期刊全文數據庫(CNKI)、萬方數據庫、維普數據庫,搜集有關 CABG 患者圍術期輸血危險因素的病例對照研究和隊列研究,檢索時限均為建庫至 2020 年 2 月。英文檢索詞包括:coronary artery bypass surgery、coronary artery bypass grafting、coronary artery grafting、coronary artery bypass、CABG、blood transfusion、red cell blood transfusion、red cell transfusion、risk factors、predictors、relevance。中文檢索詞包括:冠狀動脈旁路移植、冠脈旁路移植、冠狀動脈搭橋術、冠脈搭橋術、輸血、紅細胞輸注、危險因素、預測因素、相關性。同時追溯納入研究的參考文獻以進一步補充檢索結果。檢索策略為主題詞和自由詞相結合。

1.3 文獻篩選與質量評價方法

由 2 名研究者獨立進行文獻篩選、數據提取與納入研究的質量評價工作。如有分歧,則通過討論或與第 3 位研究者協商解決。文獻篩選過程中首先閱讀題目和摘要,在排除不符合納入標準的文獻后,對剩余文獻進一步通讀全文以確定是否納入 Meta 分析。若數據不完整,可通過郵件或電話聯系作者予以補充。采用 NOS 評價標準對病例對照研究及隊列研究進行文獻質量評分,≥6 分為高質量文獻[9]。

1.4 統計學分析

采用 RevMan 5.3 軟件對納入研究進行 Meta 分析。研究結果的異質性通過 Q 檢驗進行分析,若 I2<50% 表明各研究間異質性較小,采用固定效應模型進行數據分析;若 I2>50% 則表明各研究間異質性較大,采用隨機效應模型進行數據分析。計數資料采用比值比(OR)及其 95% 可信區間(CI)表示合并統計量。計量資料以加權均數差(WMD)及其 95%CI 表示合并統計量。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

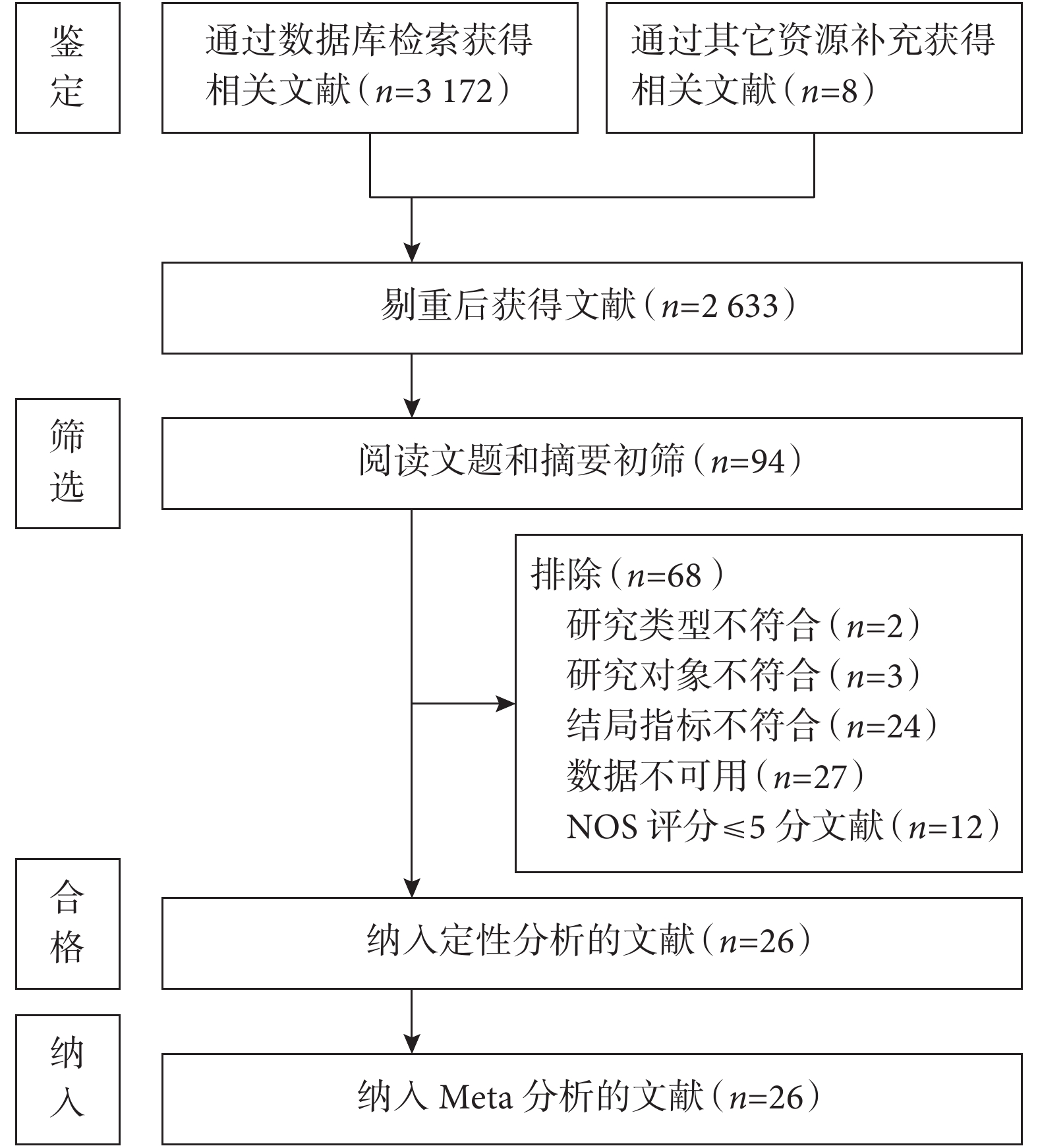

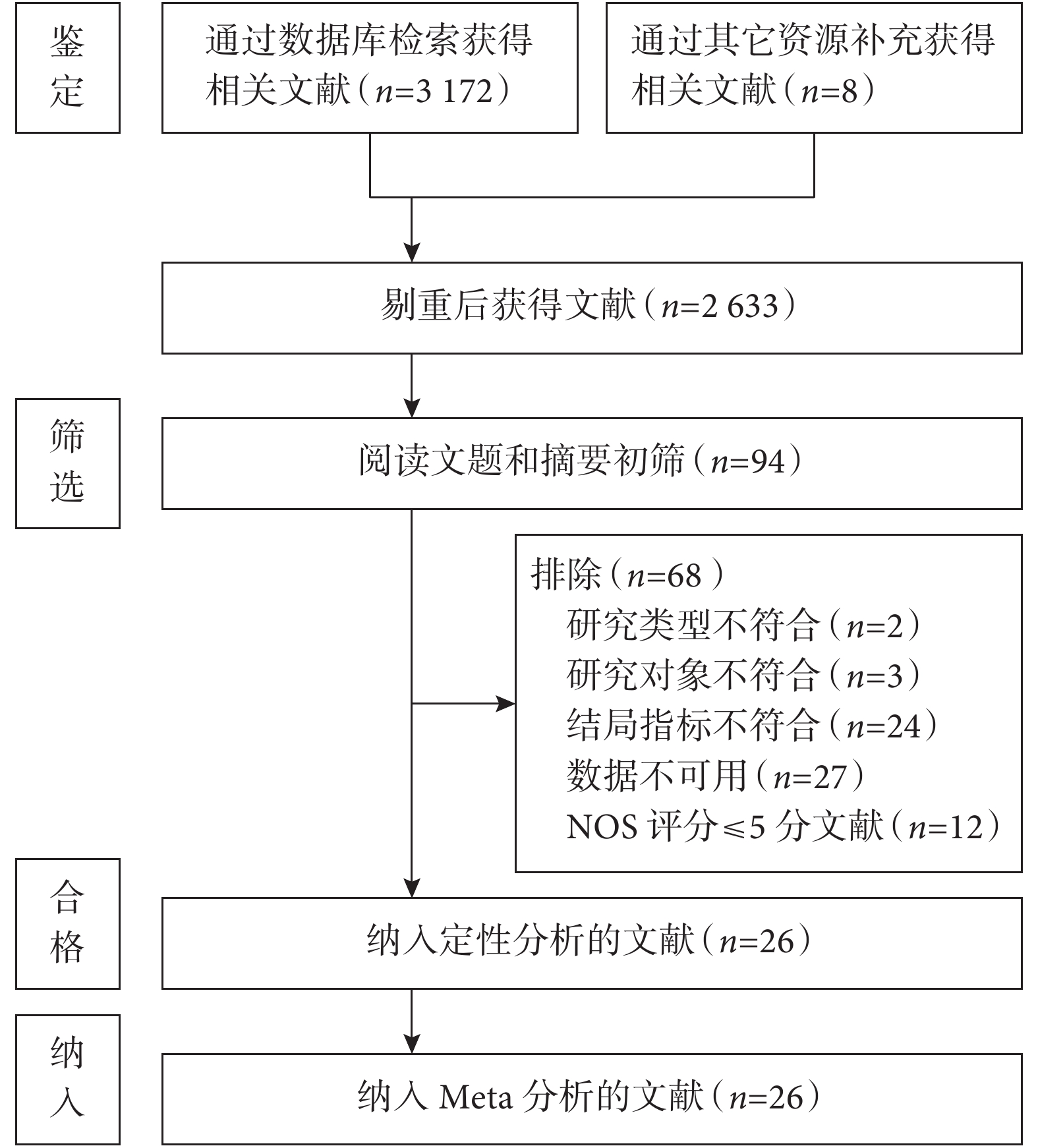

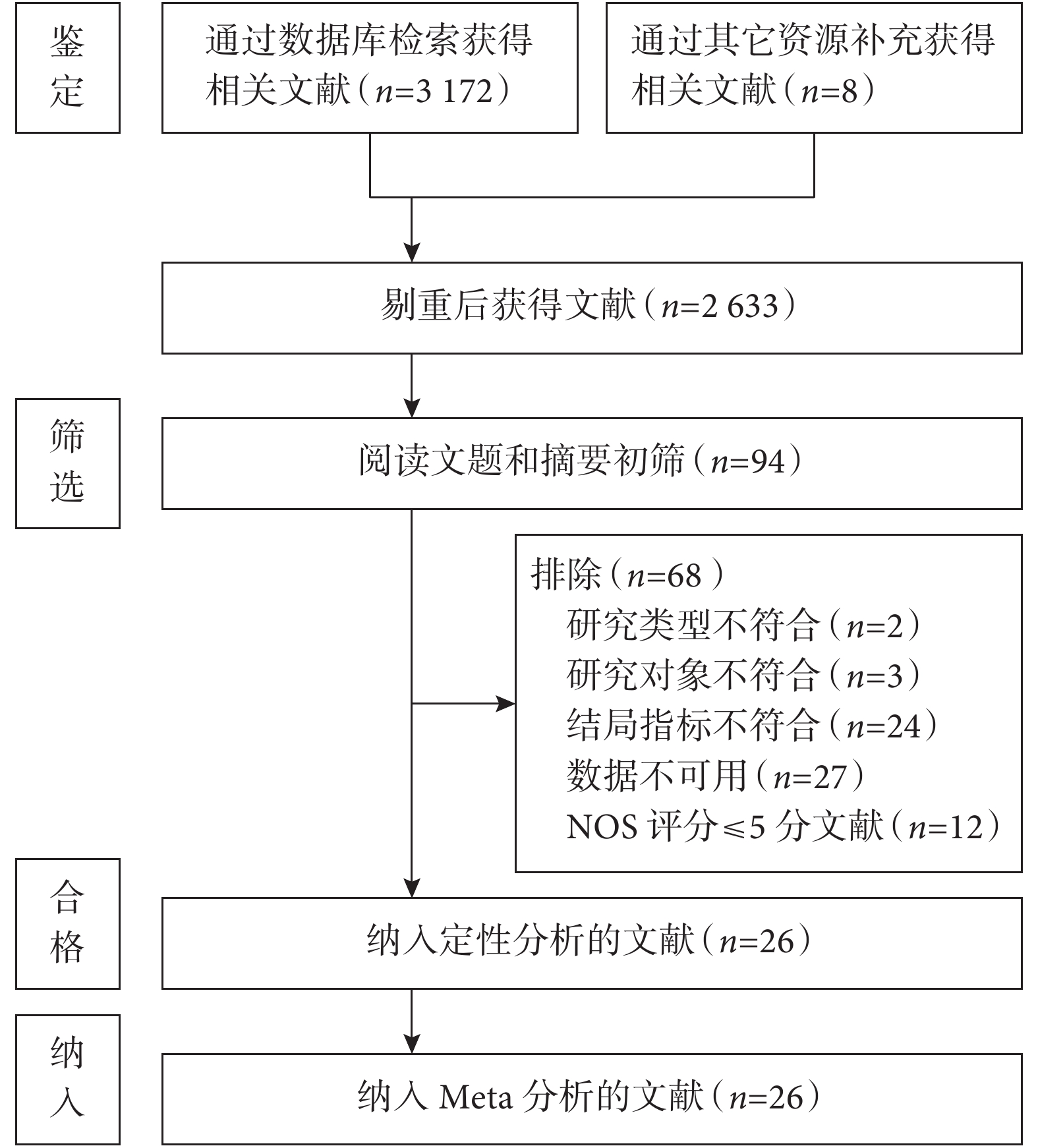

通過數據庫檢索及其它資源補充共獲得相關文獻 3 180 篇,其中英文 3 023 篇,中文 157 篇。查重后排除文獻 547 篇,通過閱讀文獻標題與摘要后初步篩選出文獻 94 篇,通讀全文后最終有 26 篇文獻符合納入標準;見圖 1。納入文獻的基本特征見表 1。納入的 26 篇文獻中有 24 篇為病例對照研究,2 篇為隊列研究,共包含病例數 84 661 例。病例對照研究和隊列研究的文獻質量評分見表 2。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

2.2 Meta 分析結果

2.2.1 年齡對 CABG 患者圍術期輸血的影響

共 15 項研究[3, 10, 12-13, 16-17, 19, 22-25, 27, 29-31]報告了年齡對 CABG 圍術期輸血的影響。其中 12 項研究[3, 12-13, 19, 22-25, 27, 29-31]以計量資料表示年齡相關數據,研究結果間存在異質性(P<0.001,I2=95%),采用隨機效應模型進行數據分析。結果顯示,年齡是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=1.06,95%CI(1.03,1.08),P<0.001]。另 3 項研究[10, 16-17]以計數資料表示年齡相關數據,研究結果間不存在異質性(P=0.430,I2=0%),采用固定效應模型進行數據分析。結果顯示,年齡≥70 歲是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=2.14,95%CI(1.77,2.59),P<0.001];見表 3。

2.2.2 性別對 CABG 患者圍術期輸血的影響

共 17 項研究[2, 10-13, 15-18, 22-25, 28, 30-31, 33]報告了性別對 CABG 患者圍術期輸血的影響,研究結果間存在異質性(P<0.001,I2=80%),采用隨機效應模型進行數據分析。結果顯示,女性是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=1.85,95%CI(1.55,2.22),P<0.001];見表 3。

2.2.3 體重指數對 CABG 患者圍術期輸血的影響

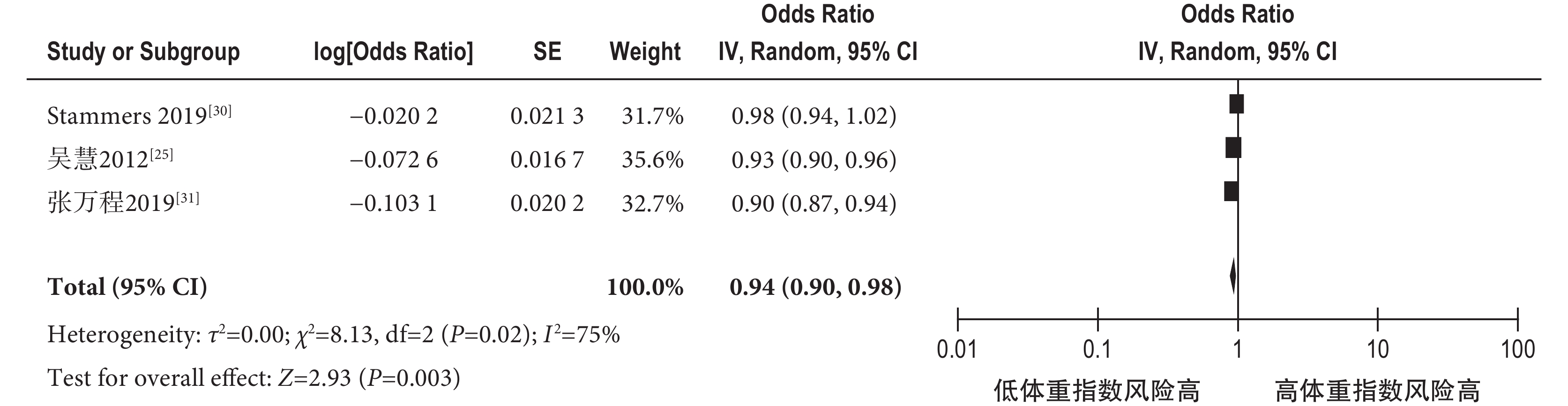

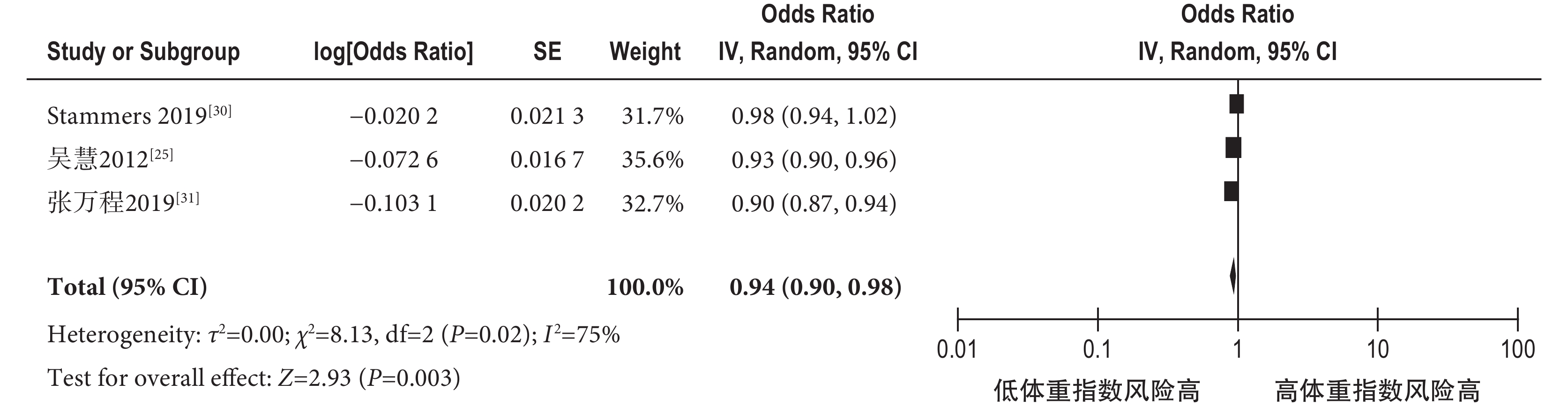

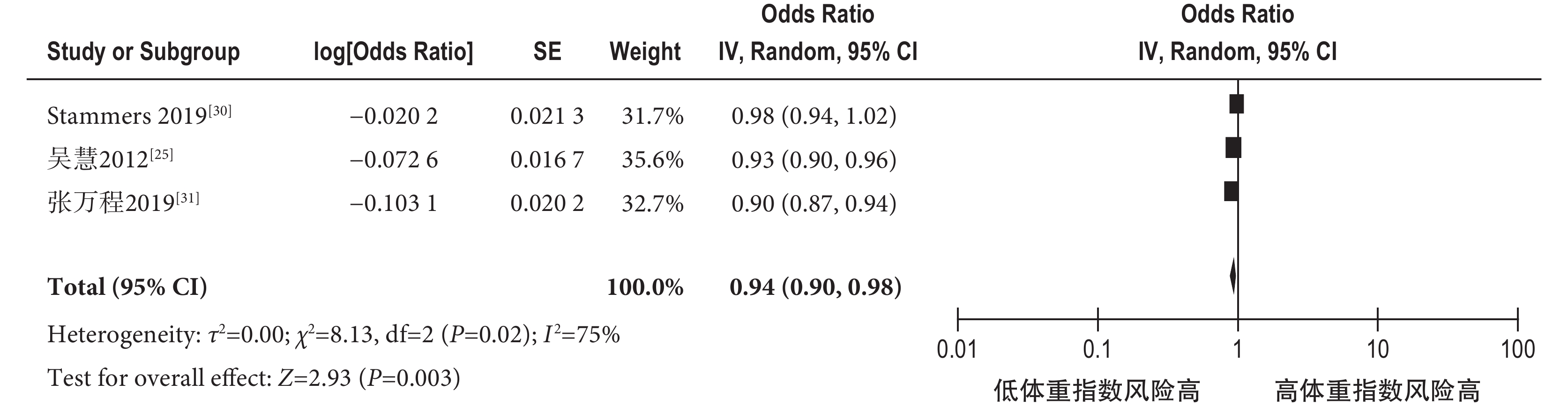

共 3 項研究[25, 30-31]報告了體重指數對 CABG 患者圍術期輸血的影響,研究結果間存在異質性(P=0.020,I2=75%),采用隨機效應模型進行數據分析。結果顯示,體重指數是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=0.94,95%CI(0.90,0.98),P=0.003];見圖 2。

圖2

體重指數對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

圖2

體重指數對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

2.2.4 體表面積對 CABG 患者圍術期輸血的影響

共 3 項研究[22, 24, 27]報告了體表面積對 CABG 患者圍術期輸血的影響,研究結果間存在異質性(P=0.040,I2=70%),采用隨機效應模型進行數據分析。結果顯示,體表面積是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=0.19,95%CI(0.10,0.39),P<0.001];見表 3。

2.2.5 吸煙對 CABG 患者圍術期輸血的影響

共 4 項研究[10, 25, 29, 31]報告了吸煙對 CABG 患者圍術期輸血的影響,研究結果間不存在異質性(P=0.580,I2=0%),采用固定效應模型進行數據分析,結果顯示,吸煙是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=0.80,95%CI(0.69,0.93),P=0.003];見表 3。

2.2.6 糖尿病對 CABG 患者圍術期輸血的影響

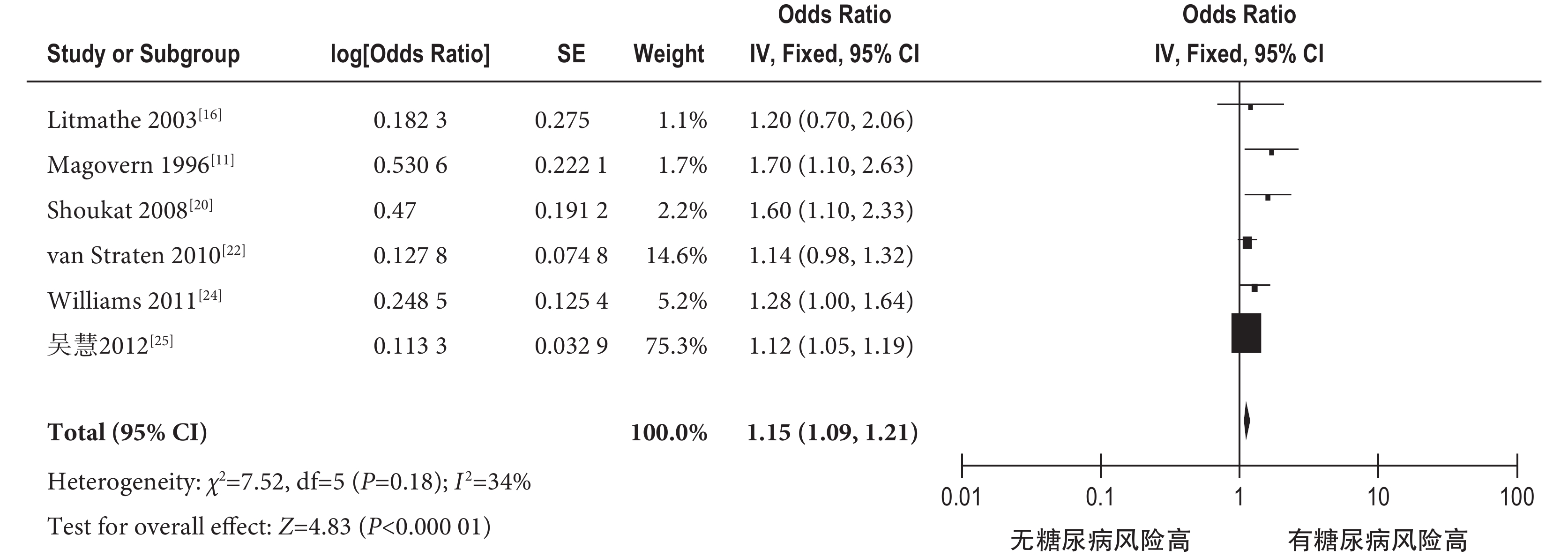

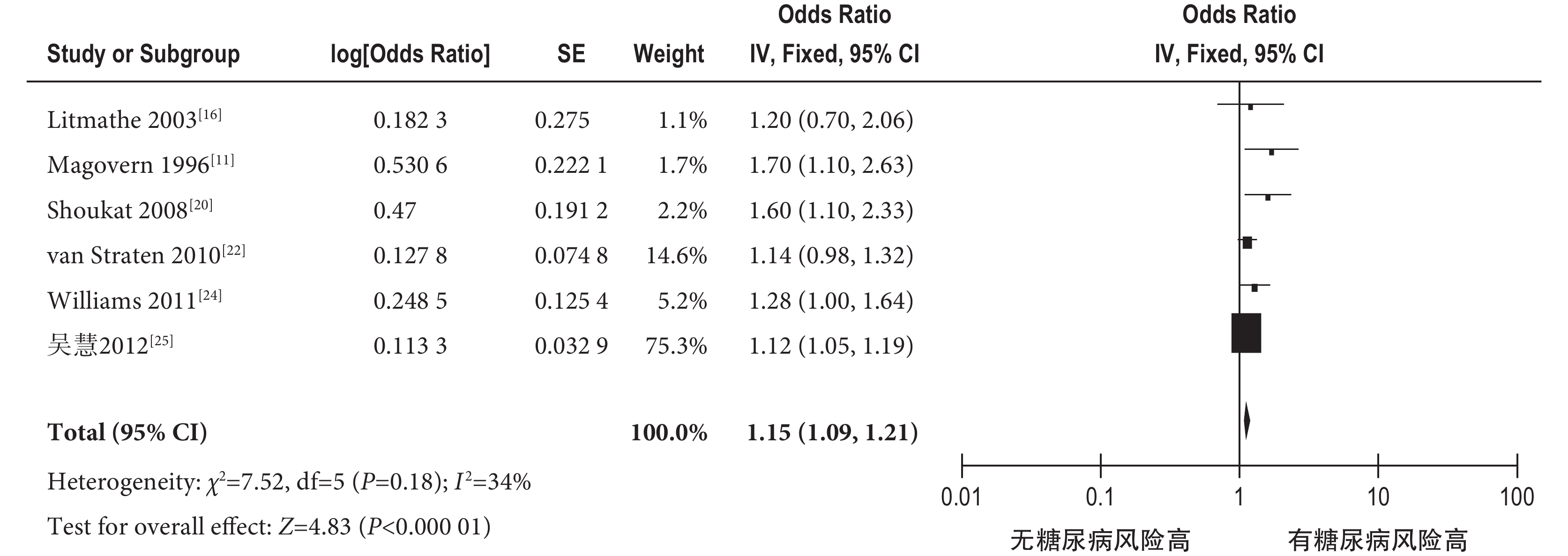

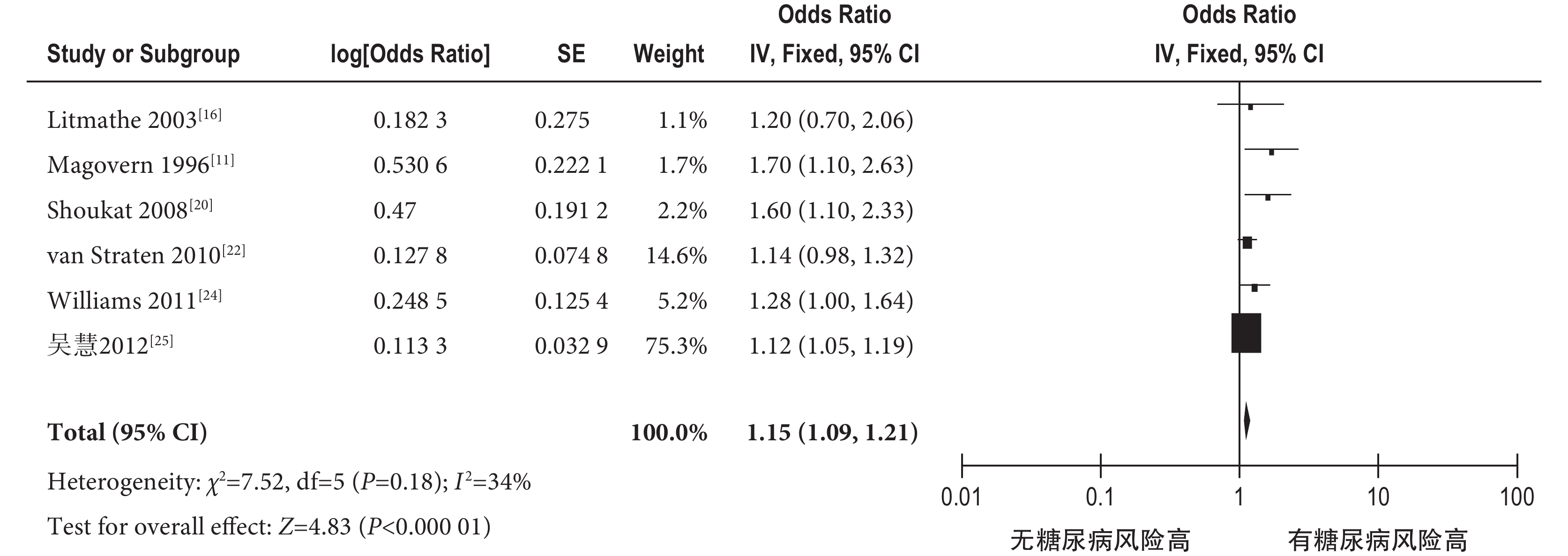

共 6 項研究[11, 16, 20, 22, 24-25]報告了糖尿病對 CABG 患者圍術期輸血的影響,研究結果間異質性較小(P=0.18,I2=34%),采用固定效應模型進行數據分析。結果顯示,糖尿病是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=1.15,95%CI(1.09,1.21),P<0.000 01];見圖 3。

圖3

糖尿病對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

圖3

糖尿病對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

2.2.7 體外循環時間對 CABG 患者圍術期輸血的影響

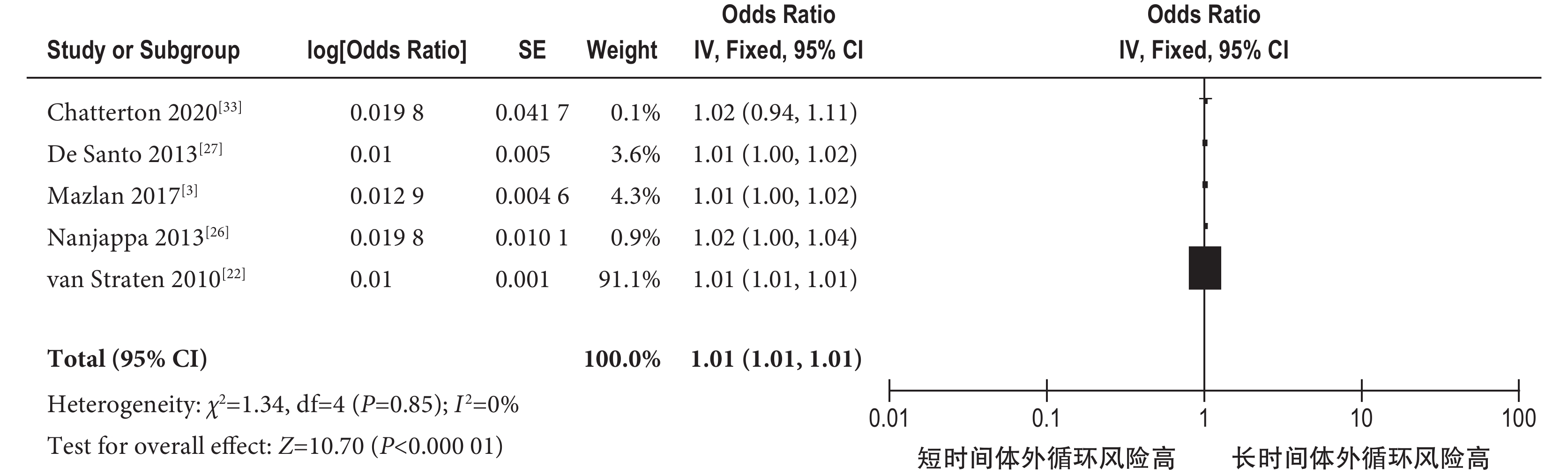

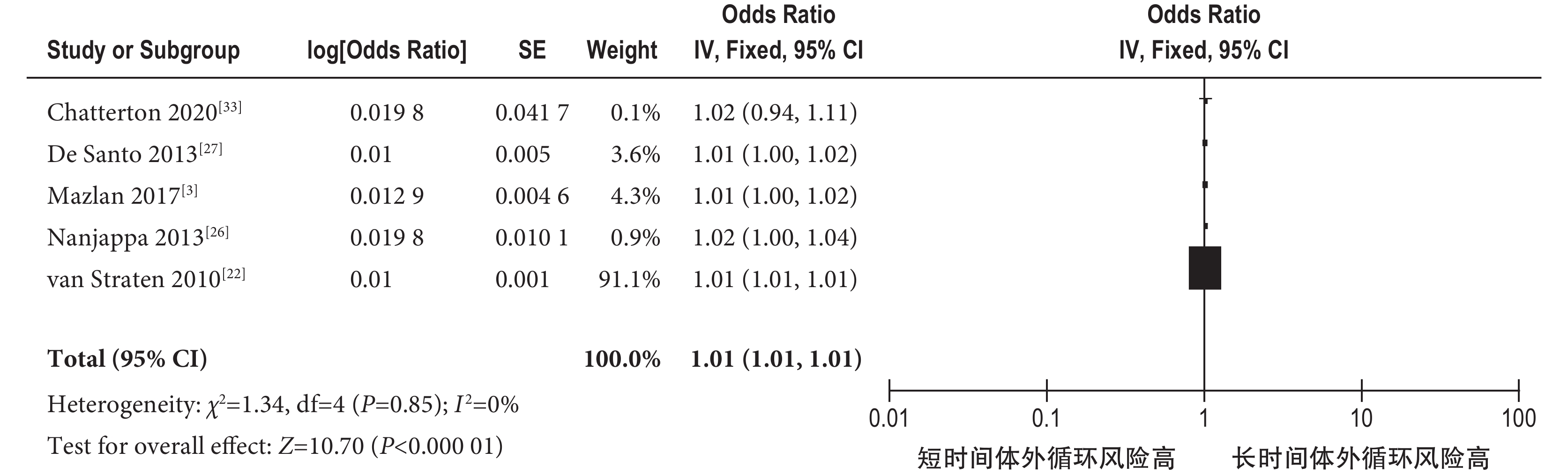

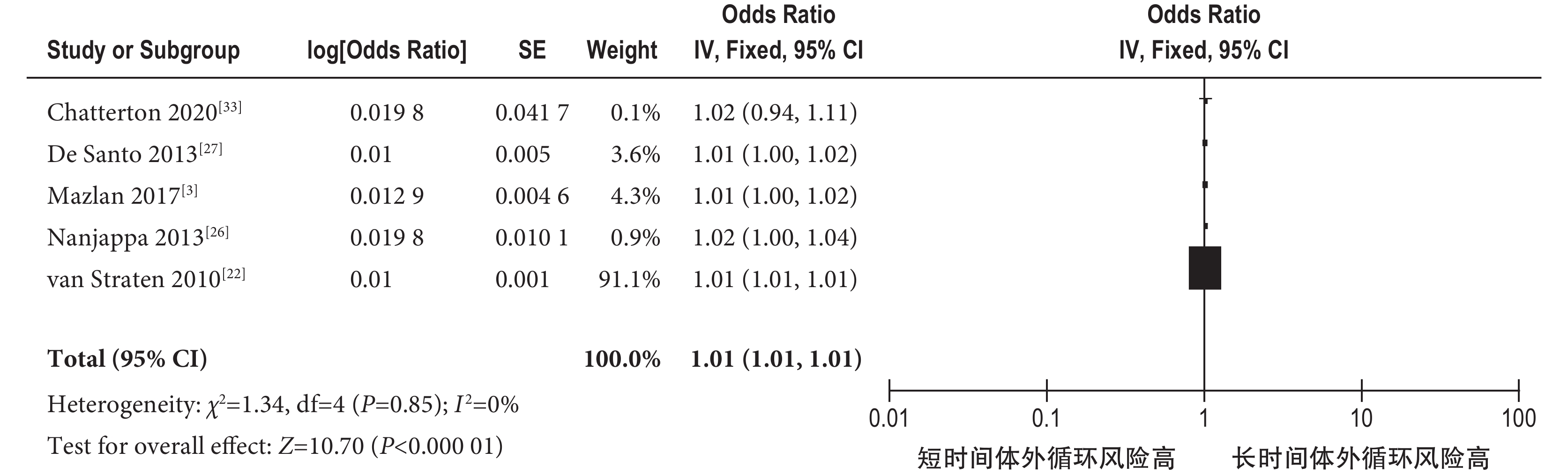

共 5 項研究[3, 22, 26-27, 33]報告了體外循環時間對 CABG 患者圍術期輸血的影響。研究結果間不存在異質性(P=0.85,I2=0%),采用固定效應模型進行數據分析。結果顯示,體外循環時間是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=1.01,95%CI(1.01,1.01),P<0.000 01];見圖 4。

圖4

體外循環時間對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

圖4

體外循環時間對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

2.2.8 其它因素對 CABG 患者圍術期輸血的影響

研究涉及的其它危險因素的 Meta 分析結果見表 3。

3 討論

CABG 患者圍術期輸血會顯著增加患者不良反應發生率和死亡率[4-8]。盡管目前國內外已發表臨床輸血指南和血液保護策略,CABG 患者仍存在較高的圍術期輸血率[2-3]。如何更加科學合理用血已成為心臟外科手術面臨的難題。如今,越來越多的研究[10-11]表明早期識別需接受輸血治療的高危人群是圍術期血液管理重要策略之一。因此,本研究采用 Meta 分析方法對有關 CABG 患者圍術期輸血危險因素的研究結果進行整合,以期幫助臨床工作人員預測患者輸血風險,為改善患者預后和節約血液資源提供參考。

既往較多研究[31, 34]均表明年齡是影響 CABG 患者圍術期輸血率和輸血量的危險因素之一。本次 Meta 分析發現,年齡每增加 1 歲,患者圍術期輸血率會相應增加 1.05 倍。同時年齡≥70 歲患者也面臨更高的圍術期輸血風險。這或許和高齡患者的機體代償能力逐漸下降、較多的共病狀態和冠狀動脈病變程度越重有關,間接延長患者手術時間,增加術后并發癥等發生風險,最終導致患者輸血需求大大增加[35]。因此,醫務人員術前應盡可能調整高齡患者的身體狀態,充分做好備血工作。

本次 Meta 分析結果顯示,女性患者圍術期輸血利用率顯著高于男性,與既往大多數研究[15, 18, 22]結果相一致。但目前女性作為圍術期輸血危險因素的具體原因尚不明確,可能和女性患者發病年齡晚、體重較輕、體型較小、循環血容量較小以及冠狀動脈微循環障礙風險較高等多種因素的相互作用有關[36-37]。因此,對于女性患者要加強圍術期的血液保護工作,避免不必要的血液流失。

肥胖是誘發糖尿病、高血壓及冠狀動脈疾病的危險因素之一,會顯著增加心臟手術圍術期死亡率及并發癥發生率[38]。然而,本次研究結果發現較高的體重指數和體重均是 CABG 患者圍術期輸血的保護因素。這可能與較高的體重為機體提供更加充足的營養儲備、更多的自身血容量和較高的凝血狀態有關,使得患者對手術的抗打擊能力更強,術后手術部位失血相對較少[39]。這提示臨床工作中應將體重情況作為 CABG 患者圍術期輸血風險的一個重要評估指標。本次研究結果還發現,較小的體型也是患者圍術期輸血的一個獨立危險因素。這可能是因為體型大小與術中血紅蛋白濃度、體外循環時間以及術后早期失血量等在一定程度上相關聯[40]。此外,有既往吸煙史患者圍術期輸血風險降低 0.8 倍。原因可能與吸煙導致的功能性貧血代償性引起機體血紅蛋白、紅細胞比容增加有關[41]。但值得注意的是,吸煙對機體的危害遠遠大于圍術期輸血風險的下降。

本次研究結果顯示,術前合并癥的存在如糖尿病、慢性心力衰竭、病變冠狀動脈數量和再次手術都增加了患者圍術期輸血需求。糖尿病伴隨的高血糖狀態使得紅細胞的形態發生改變,導致紅細胞的脆性增加[42]。慢性心力衰竭則反映了患者疾病負擔的嚴重程度[43]。病變冠狀動脈數量則和患者較差的身體和心功能狀態、術中所需吻合的血管數量多以及較長的手術時間有關[19]。而對于再次手術患者則可能面臨更高的出血和移植物損傷風險。除了以上可能的作用機制外,Goudie 等[44]的研究顯示,術前合并癥如心力衰竭、腎功能不全、既往心臟手術等均可增加患者術后并發癥發生率,延長患者 ICU 停留時間和住院時間,而這些不良預后都與更高的輸血風險有關。雖然既往有研究[45]表明高血壓病史可能會對患者的血管彈性及血管控制力產生影響,高血壓藥物的使用也會抑制機體血小板的聚集功能,同時外周血管疾病的存在是 CABG 患者動脈粥樣硬化疾病嚴重程度的大體指標[32],但在本研究結果中這兩項指標均未對 CABG 患者圍術期輸血需求產生顯著影響。考慮到本文中只有 4 項研究探討了高血壓和外周血管疾病與圍術期輸血的相關性,故今后還有待進一步開展相關主題研究證實其對 CABG 患者輸血情況的影響。

術前血紅蛋白水平也是目前較為公認的圍術期輸血的預測因素之一[3, 26],并且與患者圍術期發病率和死亡率獨立相關[46]。與本次 Meta 分析結果相一致,伴隨著血紅蛋白水平的提高患者圍術期輸血風險降低。然而,目前有關血紅蛋白水平與輸血必要性之間的關系還尚不明確[21, 33]。對于術前低血紅蛋白水平患者,鐵劑及促紅細胞生成素等藥物的使用可以優化其血紅蛋白水平,提高患者對手術的耐受性并降低圍術期輸血的風險[47]。雖然陳良等[29]的研究表明術前較低的紅細胞壓積會增加患者圍術期輸血發生率,但本次研究結果尚未發現術前紅細胞壓積水平會對患者的輸血需求產生影響。分析原因可能和這一危險因素的納入文獻數量和病例數較少有關,今后還有待更多的研究去證實。本研究結果還發現心臟射血分數<35% 會顯著增加患者圍術期輸血率。較低的射血分數往往意味著患者較差的泵動力儲備和較重的冠狀動脈病變程度[22]。因此,對于術前心功能較差的患者應盡最大可能改善其心功能狀態,增加手術耐受力,降低圍術期輸血風險。

對于手術相關參數,本次研究發現手術的急迫性也是 CABG 患者圍術期輸血的危險因素之一,急危手術患者較擇期手術患者圍術期輸血需求更高。這或許是因為緊急情況下患者面臨更多的抗凝或溶栓、使用主動脈球囊反搏等治療有關[44]。同時,本研究中使用主動脈球囊反搏治療的患者其圍術期輸血率是未使用患者的 3.86 倍。這或許是因為主動脈球囊反搏治療往往和患者的基礎狀況較差、手術時間長、術后并發癥發生率和死亡率較高等因素相關[48]。

本次研究結果顯示,體外循環是影響患者圍術期輸血最為顯著的危險因素,其使得患者圍術期輸血率增加了 4.24 倍。一方面體外循環過程中的機械性損傷、低溫操作、生物不相容性等因素可對機體的血液系統產生多種危害,包括紅細胞損傷、血小板功能障礙和凝血功能紊亂等[49],另一方面,體外循環也會增加患者術后并發癥發生率,延長患者機械通氣時間和 ICU 停留時間[29]。此外,本次 Meta 分析結果還顯示體外循環時間也與患者圍術期輸血密切相關。體外循環時間不僅在一定程度上反映了手術的復雜程度與患者病情的危重程度,同時患者長時間處于非生理狀態下,其機體受到破壞的幾率和嚴重程度也會相應增加[49]。因此,如何進一步加強體外循環過程中的血液保護工作以及改善體外循環技術水平對于降低 CABG 手術患者圍術期輸血率至關重要。Stammers 等[30]的研究表明體外循環期間最低血紅蛋白值會增加患者圍術期輸血風險,與本次研究結果一致。

本研究的局限性:(1)本研究只納入了公開發表的文獻,可能會對研究結論產生偏倚。(2)本研究部分影響因素指標的文獻數量和樣本量較少,可能會對其中的某些變量分析產生影響。(3)本研究納入文獻的輸血標準、手術方式等不一致可能是某些變量異質性較大的來源之一。(4)大多數研究均為回顧性、單中心研究,可能會對統計結果造成一定的偏移。因此,今后還需開展多中心、大樣本的流行病學研究進一步明確 CABG 患者圍術期輸血的相關危險因素。

綜上所述,年齡、年齡≥70 歲、女性、體重指數、體重、體表面積、吸煙、糖尿病、慢性心力衰竭、病變冠狀動脈數量、再次手術、術前血紅蛋白水平、術前心臟射血分數<35%、急診或緊急手術、置入主動脈球囊反搏、體外循環、體外循環時間和體外循環期間最低血紅蛋白值是 CABG 患者圍術期輸血的危險因素。臨床工作中可參考以上危險因素不斷完善患者的術前篩查、準備工作,同時加強術中血液保護,避免不必要的出血發生,從而盡可能降低患者圍術期血液使用率,改善患者臨床預后結局。

利益沖突:無。

作者貢獻:余金甜負責文章的構思與設計,研究的實施與可行性分析,撰寫論文;余金甜、陳俊杉負責數據收集與整理,統計學處理,結果的分析與解釋;張愛琴負責論文的修訂、文章質量控制及審校,對文章整體負責,監督管理。

心臟手術風險高、創傷大、出血多,患者對輸血的需求相對較高[1]。冠狀動脈旁路移植術(coronary artery bypass grafting,CABG)為心臟外科最常見的手術之一,患者圍術期輸血較為常見。據文獻[2-3]報道,CABG 患者圍術期輸血率高達 17%~83.4%。雖然輸血是改善機體攜氧能力和循環狀態的重要治療手段,但越來越多的研究發現圍術期輸血會使 CABG 患者面臨凝血障礙、呼吸系統損傷、腎功能衰竭、心律失常、神經系統損傷等并發癥發生風險[4-6],增加患者術后感染率和死亡率,延長患者 ICU 停留時間和住院時間[5, 7-8]。因此,如何減少心臟手術患者圍術期輸血已引起學者們的廣泛關注。了解影響 CABG 患者圍術期輸血的危險因素則為臨床上更加安全、合理用血提供了指導。目前已有較多流行病學研究調查了 CABG 患者圍術期輸血的相關因素,但各研究結果不盡相同。因此,本研究將采用 Meta 分析方法對 CABG 患者圍術期輸血的危險因素進行系統評價,以期為實現患者最佳的圍術期血液管理提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

納入標準:(1)研究類型為病例對照研究、隊列研究;(2)研究對象為行 CABG 手術患者,年齡≥18 歲;(3)研究內容為 CABG 患者圍術期輸血的危險因素;(4)含 3 項及以上臨床研究報道的與 CABG 圍術期輸血相關的暴露因素;(5)結局指標為 CABG 患者圍術期輸血。

排除標準:(1)研究對象為其它心臟手術類型或合并其它心臟手術患者;(2)無法獲取全文、數據不完整或無法進行轉換的研究;(3)文獻質量較差[紐卡斯爾-渥太華量表(the Newcastle-Ottawa scale,NOS)評分≤5 分]的研究;(4)重復發表的研究;(5)非中文或英文研究。

1.2 檢索策略

計算機檢索 PubMed、Web of Science、The Cochrane Library、EMbase、中國學術期刊全文數據庫(CNKI)、萬方數據庫、維普數據庫,搜集有關 CABG 患者圍術期輸血危險因素的病例對照研究和隊列研究,檢索時限均為建庫至 2020 年 2 月。英文檢索詞包括:coronary artery bypass surgery、coronary artery bypass grafting、coronary artery grafting、coronary artery bypass、CABG、blood transfusion、red cell blood transfusion、red cell transfusion、risk factors、predictors、relevance。中文檢索詞包括:冠狀動脈旁路移植、冠脈旁路移植、冠狀動脈搭橋術、冠脈搭橋術、輸血、紅細胞輸注、危險因素、預測因素、相關性。同時追溯納入研究的參考文獻以進一步補充檢索結果。檢索策略為主題詞和自由詞相結合。

1.3 文獻篩選與質量評價方法

由 2 名研究者獨立進行文獻篩選、數據提取與納入研究的質量評價工作。如有分歧,則通過討論或與第 3 位研究者協商解決。文獻篩選過程中首先閱讀題目和摘要,在排除不符合納入標準的文獻后,對剩余文獻進一步通讀全文以確定是否納入 Meta 分析。若數據不完整,可通過郵件或電話聯系作者予以補充。采用 NOS 評價標準對病例對照研究及隊列研究進行文獻質量評分,≥6 分為高質量文獻[9]。

1.4 統計學分析

采用 RevMan 5.3 軟件對納入研究進行 Meta 分析。研究結果的異質性通過 Q 檢驗進行分析,若 I2<50% 表明各研究間異質性較小,采用固定效應模型進行數據分析;若 I2>50% 則表明各研究間異質性較大,采用隨機效應模型進行數據分析。計數資料采用比值比(OR)及其 95% 可信區間(CI)表示合并統計量。計量資料以加權均數差(WMD)及其 95%CI 表示合并統計量。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

通過數據庫檢索及其它資源補充共獲得相關文獻 3 180 篇,其中英文 3 023 篇,中文 157 篇。查重后排除文獻 547 篇,通過閱讀文獻標題與摘要后初步篩選出文獻 94 篇,通讀全文后最終有 26 篇文獻符合納入標準;見圖 1。納入文獻的基本特征見表 1。納入的 26 篇文獻中有 24 篇為病例對照研究,2 篇為隊列研究,共包含病例數 84 661 例。病例對照研究和隊列研究的文獻質量評分見表 2。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

2.2 Meta 分析結果

2.2.1 年齡對 CABG 患者圍術期輸血的影響

共 15 項研究[3, 10, 12-13, 16-17, 19, 22-25, 27, 29-31]報告了年齡對 CABG 圍術期輸血的影響。其中 12 項研究[3, 12-13, 19, 22-25, 27, 29-31]以計量資料表示年齡相關數據,研究結果間存在異質性(P<0.001,I2=95%),采用隨機效應模型進行數據分析。結果顯示,年齡是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=1.06,95%CI(1.03,1.08),P<0.001]。另 3 項研究[10, 16-17]以計數資料表示年齡相關數據,研究結果間不存在異質性(P=0.430,I2=0%),采用固定效應模型進行數據分析。結果顯示,年齡≥70 歲是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=2.14,95%CI(1.77,2.59),P<0.001];見表 3。

2.2.2 性別對 CABG 患者圍術期輸血的影響

共 17 項研究[2, 10-13, 15-18, 22-25, 28, 30-31, 33]報告了性別對 CABG 患者圍術期輸血的影響,研究結果間存在異質性(P<0.001,I2=80%),采用隨機效應模型進行數據分析。結果顯示,女性是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=1.85,95%CI(1.55,2.22),P<0.001];見表 3。

2.2.3 體重指數對 CABG 患者圍術期輸血的影響

共 3 項研究[25, 30-31]報告了體重指數對 CABG 患者圍術期輸血的影響,研究結果間存在異質性(P=0.020,I2=75%),采用隨機效應模型進行數據分析。結果顯示,體重指數是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=0.94,95%CI(0.90,0.98),P=0.003];見圖 2。

圖2

體重指數對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

圖2

體重指數對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

2.2.4 體表面積對 CABG 患者圍術期輸血的影響

共 3 項研究[22, 24, 27]報告了體表面積對 CABG 患者圍術期輸血的影響,研究結果間存在異質性(P=0.040,I2=70%),采用隨機效應模型進行數據分析。結果顯示,體表面積是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=0.19,95%CI(0.10,0.39),P<0.001];見表 3。

2.2.5 吸煙對 CABG 患者圍術期輸血的影響

共 4 項研究[10, 25, 29, 31]報告了吸煙對 CABG 患者圍術期輸血的影響,研究結果間不存在異質性(P=0.580,I2=0%),采用固定效應模型進行數據分析,結果顯示,吸煙是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=0.80,95%CI(0.69,0.93),P=0.003];見表 3。

2.2.6 糖尿病對 CABG 患者圍術期輸血的影響

共 6 項研究[11, 16, 20, 22, 24-25]報告了糖尿病對 CABG 患者圍術期輸血的影響,研究結果間異質性較小(P=0.18,I2=34%),采用固定效應模型進行數據分析。結果顯示,糖尿病是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=1.15,95%CI(1.09,1.21),P<0.000 01];見圖 3。

圖3

糖尿病對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

圖3

糖尿病對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

2.2.7 體外循環時間對 CABG 患者圍術期輸血的影響

共 5 項研究[3, 22, 26-27, 33]報告了體外循環時間對 CABG 患者圍術期輸血的影響。研究結果間不存在異質性(P=0.85,I2=0%),采用固定效應模型進行數據分析。結果顯示,體外循環時間是影響 CABG 患者圍術期輸血的因素[OR=1.01,95%CI(1.01,1.01),P<0.000 01];見圖 4。

圖4

體外循環時間對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

圖4

體外循環時間對 CABG 患者圍術期輸血影響的 Meta 分析

2.2.8 其它因素對 CABG 患者圍術期輸血的影響

研究涉及的其它危險因素的 Meta 分析結果見表 3。

3 討論

CABG 患者圍術期輸血會顯著增加患者不良反應發生率和死亡率[4-8]。盡管目前國內外已發表臨床輸血指南和血液保護策略,CABG 患者仍存在較高的圍術期輸血率[2-3]。如何更加科學合理用血已成為心臟外科手術面臨的難題。如今,越來越多的研究[10-11]表明早期識別需接受輸血治療的高危人群是圍術期血液管理重要策略之一。因此,本研究采用 Meta 分析方法對有關 CABG 患者圍術期輸血危險因素的研究結果進行整合,以期幫助臨床工作人員預測患者輸血風險,為改善患者預后和節約血液資源提供參考。

既往較多研究[31, 34]均表明年齡是影響 CABG 患者圍術期輸血率和輸血量的危險因素之一。本次 Meta 分析發現,年齡每增加 1 歲,患者圍術期輸血率會相應增加 1.05 倍。同時年齡≥70 歲患者也面臨更高的圍術期輸血風險。這或許和高齡患者的機體代償能力逐漸下降、較多的共病狀態和冠狀動脈病變程度越重有關,間接延長患者手術時間,增加術后并發癥等發生風險,最終導致患者輸血需求大大增加[35]。因此,醫務人員術前應盡可能調整高齡患者的身體狀態,充分做好備血工作。

本次 Meta 分析結果顯示,女性患者圍術期輸血利用率顯著高于男性,與既往大多數研究[15, 18, 22]結果相一致。但目前女性作為圍術期輸血危險因素的具體原因尚不明確,可能和女性患者發病年齡晚、體重較輕、體型較小、循環血容量較小以及冠狀動脈微循環障礙風險較高等多種因素的相互作用有關[36-37]。因此,對于女性患者要加強圍術期的血液保護工作,避免不必要的血液流失。

肥胖是誘發糖尿病、高血壓及冠狀動脈疾病的危險因素之一,會顯著增加心臟手術圍術期死亡率及并發癥發生率[38]。然而,本次研究結果發現較高的體重指數和體重均是 CABG 患者圍術期輸血的保護因素。這可能與較高的體重為機體提供更加充足的營養儲備、更多的自身血容量和較高的凝血狀態有關,使得患者對手術的抗打擊能力更強,術后手術部位失血相對較少[39]。這提示臨床工作中應將體重情況作為 CABG 患者圍術期輸血風險的一個重要評估指標。本次研究結果還發現,較小的體型也是患者圍術期輸血的一個獨立危險因素。這可能是因為體型大小與術中血紅蛋白濃度、體外循環時間以及術后早期失血量等在一定程度上相關聯[40]。此外,有既往吸煙史患者圍術期輸血風險降低 0.8 倍。原因可能與吸煙導致的功能性貧血代償性引起機體血紅蛋白、紅細胞比容增加有關[41]。但值得注意的是,吸煙對機體的危害遠遠大于圍術期輸血風險的下降。

本次研究結果顯示,術前合并癥的存在如糖尿病、慢性心力衰竭、病變冠狀動脈數量和再次手術都增加了患者圍術期輸血需求。糖尿病伴隨的高血糖狀態使得紅細胞的形態發生改變,導致紅細胞的脆性增加[42]。慢性心力衰竭則反映了患者疾病負擔的嚴重程度[43]。病變冠狀動脈數量則和患者較差的身體和心功能狀態、術中所需吻合的血管數量多以及較長的手術時間有關[19]。而對于再次手術患者則可能面臨更高的出血和移植物損傷風險。除了以上可能的作用機制外,Goudie 等[44]的研究顯示,術前合并癥如心力衰竭、腎功能不全、既往心臟手術等均可增加患者術后并發癥發生率,延長患者 ICU 停留時間和住院時間,而這些不良預后都與更高的輸血風險有關。雖然既往有研究[45]表明高血壓病史可能會對患者的血管彈性及血管控制力產生影響,高血壓藥物的使用也會抑制機體血小板的聚集功能,同時外周血管疾病的存在是 CABG 患者動脈粥樣硬化疾病嚴重程度的大體指標[32],但在本研究結果中這兩項指標均未對 CABG 患者圍術期輸血需求產生顯著影響。考慮到本文中只有 4 項研究探討了高血壓和外周血管疾病與圍術期輸血的相關性,故今后還有待進一步開展相關主題研究證實其對 CABG 患者輸血情況的影響。

術前血紅蛋白水平也是目前較為公認的圍術期輸血的預測因素之一[3, 26],并且與患者圍術期發病率和死亡率獨立相關[46]。與本次 Meta 分析結果相一致,伴隨著血紅蛋白水平的提高患者圍術期輸血風險降低。然而,目前有關血紅蛋白水平與輸血必要性之間的關系還尚不明確[21, 33]。對于術前低血紅蛋白水平患者,鐵劑及促紅細胞生成素等藥物的使用可以優化其血紅蛋白水平,提高患者對手術的耐受性并降低圍術期輸血的風險[47]。雖然陳良等[29]的研究表明術前較低的紅細胞壓積會增加患者圍術期輸血發生率,但本次研究結果尚未發現術前紅細胞壓積水平會對患者的輸血需求產生影響。分析原因可能和這一危險因素的納入文獻數量和病例數較少有關,今后還有待更多的研究去證實。本研究結果還發現心臟射血分數<35% 會顯著增加患者圍術期輸血率。較低的射血分數往往意味著患者較差的泵動力儲備和較重的冠狀動脈病變程度[22]。因此,對于術前心功能較差的患者應盡最大可能改善其心功能狀態,增加手術耐受力,降低圍術期輸血風險。

對于手術相關參數,本次研究發現手術的急迫性也是 CABG 患者圍術期輸血的危險因素之一,急危手術患者較擇期手術患者圍術期輸血需求更高。這或許是因為緊急情況下患者面臨更多的抗凝或溶栓、使用主動脈球囊反搏等治療有關[44]。同時,本研究中使用主動脈球囊反搏治療的患者其圍術期輸血率是未使用患者的 3.86 倍。這或許是因為主動脈球囊反搏治療往往和患者的基礎狀況較差、手術時間長、術后并發癥發生率和死亡率較高等因素相關[48]。

本次研究結果顯示,體外循環是影響患者圍術期輸血最為顯著的危險因素,其使得患者圍術期輸血率增加了 4.24 倍。一方面體外循環過程中的機械性損傷、低溫操作、生物不相容性等因素可對機體的血液系統產生多種危害,包括紅細胞損傷、血小板功能障礙和凝血功能紊亂等[49],另一方面,體外循環也會增加患者術后并發癥發生率,延長患者機械通氣時間和 ICU 停留時間[29]。此外,本次 Meta 分析結果還顯示體外循環時間也與患者圍術期輸血密切相關。體外循環時間不僅在一定程度上反映了手術的復雜程度與患者病情的危重程度,同時患者長時間處于非生理狀態下,其機體受到破壞的幾率和嚴重程度也會相應增加[49]。因此,如何進一步加強體外循環過程中的血液保護工作以及改善體外循環技術水平對于降低 CABG 手術患者圍術期輸血率至關重要。Stammers 等[30]的研究表明體外循環期間最低血紅蛋白值會增加患者圍術期輸血風險,與本次研究結果一致。

本研究的局限性:(1)本研究只納入了公開發表的文獻,可能會對研究結論產生偏倚。(2)本研究部分影響因素指標的文獻數量和樣本量較少,可能會對其中的某些變量分析產生影響。(3)本研究納入文獻的輸血標準、手術方式等不一致可能是某些變量異質性較大的來源之一。(4)大多數研究均為回顧性、單中心研究,可能會對統計結果造成一定的偏移。因此,今后還需開展多中心、大樣本的流行病學研究進一步明確 CABG 患者圍術期輸血的相關危險因素。

綜上所述,年齡、年齡≥70 歲、女性、體重指數、體重、體表面積、吸煙、糖尿病、慢性心力衰竭、病變冠狀動脈數量、再次手術、術前血紅蛋白水平、術前心臟射血分數<35%、急診或緊急手術、置入主動脈球囊反搏、體外循環、體外循環時間和體外循環期間最低血紅蛋白值是 CABG 患者圍術期輸血的危險因素。臨床工作中可參考以上危險因素不斷完善患者的術前篩查、準備工作,同時加強術中血液保護,避免不必要的出血發生,從而盡可能降低患者圍術期血液使用率,改善患者臨床預后結局。

利益沖突:無。

作者貢獻:余金甜負責文章的構思與設計,研究的實施與可行性分析,撰寫論文;余金甜、陳俊杉負責數據收集與整理,統計學處理,結果的分析與解釋;張愛琴負責論文的修訂、文章質量控制及審校,對文章整體負責,監督管理。