引用本文: 王毅, 羅雷, 楊彥輝, 姚益, 鄭德來, 雷雨, 李曉亮, 李季, 謝曉陽. 兩種不同消化道重建吻合方式在胸腹腔鏡食管癌切除術中的臨床療效對比分析. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2023, 30(12): 1743-1748. doi: 10.7507/1007-4848.202203027 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

手術根治是食管癌的首要及標準治療方式[1],無論是傳統開放手術,還是腔鏡手術,消化道重建和吻合是關鍵和核心步驟,將影響手術效果及患者生活質量[2]。食管癌手術中,胃是首選替代器官,傳統全胃代食管術后胸胃擴張及胃食管反流發生率較高,隨著管狀胃的開展,并發癥發生率有所下降[3],但仍未達到滿意的臨床效果,胸胃擴張、胃食管反流、吻合口瘺發生率等并發癥仍較高[4-6]。袁勇教授團隊[4-5]首次提出了錐形管狀胃概念,本單位自2018年1月1日開展管狀胃手術,近期臨床療效滿意,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性納入2018年1月1日—2021年3月25日內江市第一人民醫院胸心外科胸腹腔鏡聯合食管癌根治術患者。所有患者術前均經胃鏡活檢明確診斷。所有患者術前完善血常規、凝血常規、生化分析、輸血前檢查、胸部及上腹部增強CT、頭顱磁共振成像/CT、胃鏡+活檢、全身骨掃描、上消化道造影、心臟彩色超聲、肺功能、血氣分析等檢查,部分患者術前完善冠狀動脈CT血管造影或造影檢查。納入標準:(1)行胸腹腔鏡聯合食管癌根治術(McKeown);(2)病理確診為食管癌;(3)錐形管狀胃頸部端端分層手工吻合和常規管狀胃頸部端端機械側側吻合;(4)病歷資料完整。排除標準:(1)中轉開胸或中轉開腹;(2)腫瘤殘留或不可切除;(3)小腸代食管或結腸代食管;(4)頸部圓形吻合器吻合;(5)食管胃交接部腫瘤。

根據術中采用的消化道重建吻合方式,將患者分為錐形管狀胃手工組(錐形管狀胃+端端分層手工吻合)和常規管狀胃機械組(常規管狀胃+端端機械側側吻合)。

1.2 手術方法

新輔助治療后4~6周手術。化療方案:白蛋白紫杉醇(260 mg/m2,1次/3周)+卡鉑(血藥濃度的曲線下面積為5,1次/3周);免疫方案:卡瑞利珠單抗(200 mg,1次/3周)。

1.2.1 胸部

采用左側俯臥位,單腔氣管插管全身麻醉,建立人工氣胸,CO2壓力5 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。采用四孔操作法:觀察孔(腋中線第7肋間)、主操作孔(腋中線第4肋間)、副操作孔(肩胛線第5、9肋間)。胸部食管采用模塊化游離,從奇靜脈上緣開始,打開縱隔胸膜至胸頂,清掃右側喉返神經旁淋巴結,游離上段食管。一次性組織閉合夾雙重結扎奇靜脈后離斷,向下游離中下段食管至食管裂孔,同時清掃食管旁及隆突下淋巴結,最后清掃左側喉返神經旁淋巴結。檢查無活動性出血,確認胸導管有無損傷,若懷疑有損傷,予預防性結扎胸導管。安置右側胸腔及縱隔引流管。

1.2.2 腹部

采用頭高腳低仰臥位,建立人工氣腹,CO2壓力12 mm Hg。采用五孔法游離胃:觀察孔(臍下1 cm)、主操作孔(右腋前線肋緣下1 cm,右鎖骨中線臍上2 cm)、副操作孔(劍突下1 cm,左鎖骨中線臍上2 cm)。從大彎側開始游離,隨后游離小彎側,然后處理胃左靜脈及動脈,同時清掃腹部淋巴結,最后游離食管裂孔。劍突下切口延長至4 cm,將胃拉至體外。錐形管狀胃的制作如下:(1)保留胃右動脈第一和第二分支,作為錐形管狀胃起點;(2)使用直線型切割縫合器制作成底寬上窄的錐形管狀胃;見圖1。常規管狀胃制作,同樣保留胃右動脈第一和第二分支,制作成寬約4 cm管狀胃。兩種制作方式最后均予漿肌層包埋切緣。

圖1

錐形管狀胃

圖1

錐形管狀胃

1.2.3 頸部吻合

端端分層手工吻合:用三葉鉗固定錐形胃尖段(距離尖段約2~3 cm處)和食管殘段,將胃漿肌層與黏膜層剪開,食管肌層與黏膜層剪開,先用5-0薇喬線間斷吻合后壁,然后用4-0抗菌薇喬線連續吻合食管黏膜及胃黏膜,最后用5-0薇喬線間斷吻合前壁。端端機械側側吻合:使用直線型切割縫合器(6 cm吻合釘倉)先將食管后壁和胃后壁吻合,然后吻合前壁。安置細頸部引流管,縫合頸部切口。

1.2.4 術后處理

術中常規安置胃腸減壓管,不放置營養管,術后腸外營養,術后第1~2 d復查胸部CT,第5 d拔除胃管,第6 d開始飲水,隨后逐漸過渡到半流質,術后8~10 d出院,術后3周開始正常飲食。

1.3 觀察指標

收集患者圍術期相關指標,包括吻合時間、術中出血量、淋巴結清掃數量、吻合口瘺、吻合口狹窄、吻合費用、胸胃擴張、胃食管反流癥狀、聲音嘶啞、肺部感染、心律失常、呼吸衰竭、乳糜胸等。

1.4 評價標準

1.4.1 吻合口狹窄[7 ]

術后1個月,常規行上消化道造影檢查,測量吻合口寬度,≤8 mm則診斷為吻合口狹窄。

1.4.2 胸胃擴張[4 ]

術后第1~2 d,常規行胸部CT檢查,胸部管狀胃最大直徑>6 cm則診斷為胸胃擴張。

1.4.3 食管反流評估評分標準[8 ]

0分:半仰臥位下無反流;1分:半仰臥位下餐后有反流;2分:半仰臥位下空腹時有反流;3分:端坐位下餐后有反流;4分:端坐位下空腹時有反流。

1.5 隨訪

術后1、3、6、12個月,采用門診或電話隨訪,記錄患者胃食管反流癥狀等情況。

1.6 統計學分析

采用SPSS 20.0 統計軟件。服從正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,組間比較采用t檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以頻數和百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗。將重建吻合方式、性別、年齡、吸煙史、術前合并癥、術前新輔助治療、飲酒史、腫瘤位置、吻合時間9個因素納入logistic回歸分析,探討可能降低食管癌術后胸胃擴張發生率的影響因素。P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,組間比較采用t檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以頻數和百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗。將重建吻合方式、性別、年齡、吸煙史、術前合并癥、術前新輔助治療、飲酒史、腫瘤位置、吻合時間9個因素納入logistic回歸分析,探討可能降低食管癌術后胸胃擴張發生率的影響因素。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.7 倫理審查

本研究經我院醫學倫理委員會審批(2020013),患者及家屬均簽署手術知情同意書。

2 結果

2.1 一般臨床資料

本研究共納入161例胸腹腔鏡聯合食管癌根治術患者,其中男112例、女49例,年齡40~82歲。患者主要臨床癥狀為吞咽梗阻、反酸、上腹飽脹等。食管上段癌25例,中段90例,下段46例。食管鱗狀細胞癌(鱗癌)158例,腺癌3例。61例患者行術前新輔助治療,其中化療34例,化療聯合免疫治療27例。術后TNM分期(美國癌癥聯合委員會/國際抗癌聯盟,2016年第8版)Ⅰ期11例,Ⅱ期54例,Ⅲ/Ⅳ期96例。錐形管狀胃手工組80例,常規管狀胃機械組81例。兩組患者年齡、性別、體重指數、吸煙史、飲酒史、腫瘤位置和病理分期等資料差異無統計學意義(P>0.05);見表1。

]

]

2.2 圍手術期結果

兩組患者術中出血量、淋巴結清掃數目差異無統計學意義(P>0.05)。錐形管狀胃手工組頸部吻合時間長于常規管狀胃機械組[(28.35±3.20)min vs.(14.30±1.26)min,P<0.001],吻合費用明顯低于常規管狀胃機械組[(948.48±70.55)元 vs.(4 978.76±650.29)元,P<0.001]。

術后兩組患者聲音嘶啞、肺部感染、心律失常、呼吸衰竭、乳糜胸等臨床指標差異無統計學意義(P>0.05)。錐形管狀胃手工組胸胃擴張發生率明顯低于常規管狀胃機械組[3(3.8%)vs. 14(17.3%),P=0.005]。錐形管狀胃手工組吻合口瘺、吻合口狹窄發生率低于常規管狀胃機械組,但差異均無統計學意義(P>0.05);見表2。

]

]

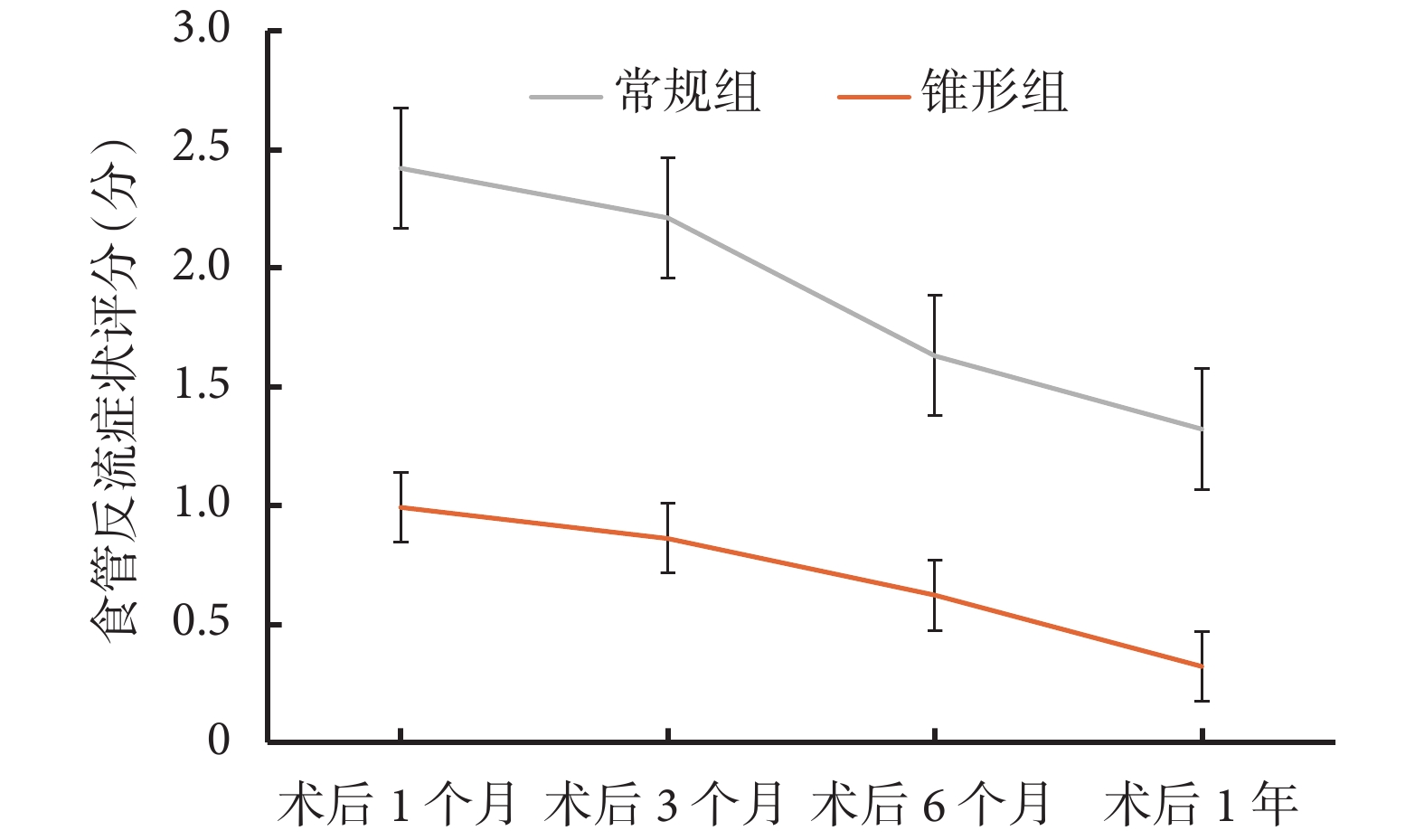

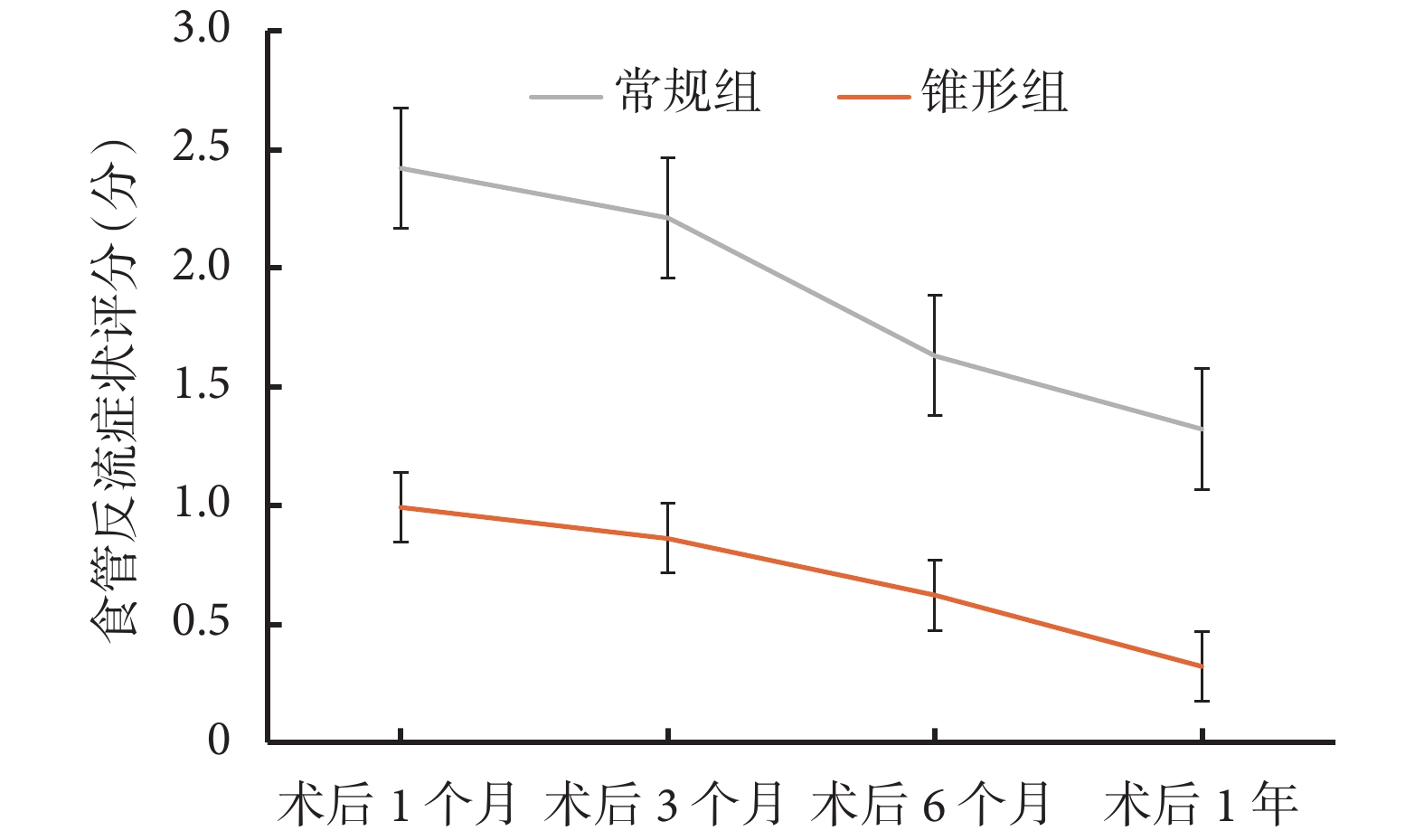

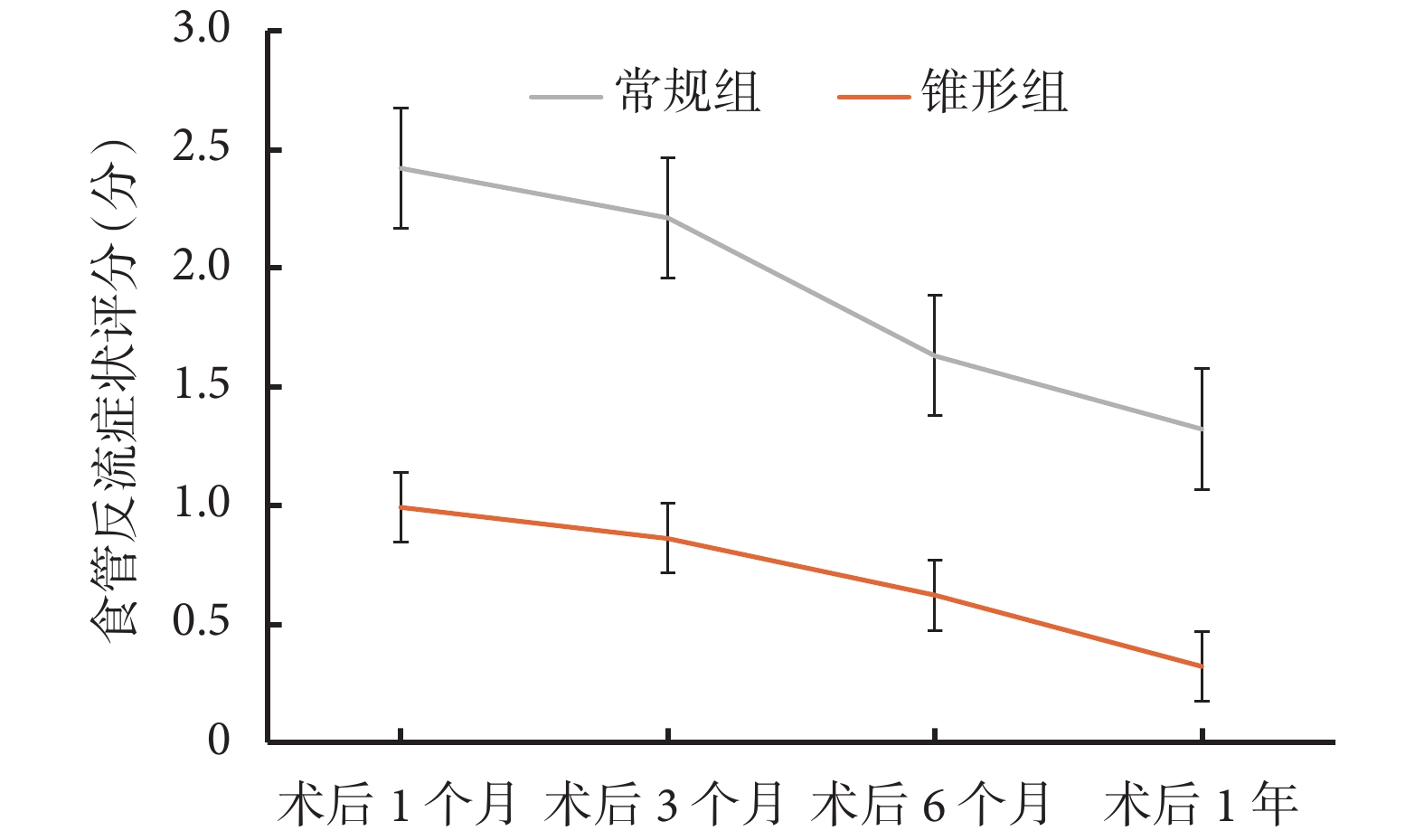

2.3 隨訪結果

術后1、3、6及12個月隨訪結果顯示,錐形管狀胃手工組胃食管反流發生率均低于常規管狀胃機械組(P<0.05);見圖2。

圖2

術后胃食管反流癥狀

圖2

術后胃食管反流癥狀

常規組:常規管狀胃機械組;錐形組:錐形管狀胃手工組;組間比較,差異有統計學意義(

2.4 術后胸胃擴張影響因素的logistic回歸分析

將9個潛在可能影響術后胸胃擴張的因素納入logistic回歸分析,結果顯示,吻合重建方式是影響術后胸胃擴張的影響因素,錐形管狀胃+端端分層手工吻合可以降低術后胸胃擴張發生率;見表3。

3 討論

目前食管癌的治療仍然是以手術為主的綜合治療,手術的主要目的是切除腫瘤和重建消化道,以提高患者5年生存率及改善患者生活質量[2-3]。食管癌手術風險較高,其并發癥一直以來是研究的熱點及難點,總體并發癥發生率有所下降,但目前吻合口相關并發癥發生率仍然較高[9-10]。為此,近年來國內外專家通過不斷改進手術方式、探索不同的管狀胃制作和吻合方式以降低圍手術期并發癥發生率和提高患者生活質量[9-12]。四川大學華西醫院胡楊教授團隊[11]通過采用棒球狀管狀胃與食管端側吻合降低食管癌術后吻合口瘺發生率[14.2%(17/120)vs. 7.5%(27/360),P=0.028]。中山大學腫瘤防治中心楊弘教授團隊[12]回顧性分析McKeown食管切除術的食管或食管胃交界癌患者227例,術中使用豬纖維蛋白粘合劑(FS組,2.5 mL)86例,對照組141例。FS組術后吻合口瘺發生率(4.7%,4/86)較對照組(19.9%,28/141)低(P<0.01)。多因素logistic回歸分析顯示,術中應用豬纖維蛋白粘合劑是吻合口漏的獨立保護因素(P=0.002)。

管狀胃的制作是切除部分胃小彎及賁門組織,主要保留胃右動脈和胃網膜右動脈。保留胃網膜右動脈和胃大彎的管狀胃,最長約40 cm,頭端3~4 cm血供最差,因為管狀胃頭端靠胃網膜左血管提供血供,術中制作管狀胃時無法保留胃網膜左動脈,管狀胃頭端20%區域的血供主要依賴由毛細血管和微動脈組成的微循環網絡。而頭端恰是我們術中選擇吻合的區域,不利于吻合口愈合[13]。因此,袁勇教授提出錐形管狀胃概念,該方式在制作過程中能夠保留 2支胃右動脈,制作成下寬上窄的錐形,切除更多血供差的胃底組織,在保證無張力情況下,讓吻合口位置更靠近胃右血管弓,保證吻合口血供,降低瘺發生率,該方式尤其適合“小胃”食管癌患者[4]。與此同時,較單層吻合比較,分層吻合口的內外層處于不同平面,能降低術后吻合口瘺發生率[14]。袁勇教授團隊[5]完成122例錐形管狀胃聯合頸部端端分層吻合胸腹腔鏡食管癌根治術,平均吻合時間(27±1)min,僅出現3例(2.46%)吻合口瘺,明顯低于文獻[6,15-16]報道的7.3%~25.0%,在一定程度上解決了腔鏡食管癌術后吻合口瘺這一嚴重并發癥問題。本研究中,錐形管狀胃手工組吻合口瘺發生率較常規管狀胃機械組低,但差異無統計學意義。分析可能的原因:(1)入組病例較少;(2)此研究包含的病例多為手術開展初期的病例,早期尚未完全渡過學習曲線,錐形管狀胃手工組吻合口瘺發生率稍高于文獻[5]報道的2.46%。

食管癌術后較容易出現上腹飽脹不適、胃食管反流等癥狀,嚴重影響患者生活質量。錐形胃胃小彎切除更多,術后胃酸分泌少;底部大,術后胃儲存功能好;胸頂部最細小,受胸腔負壓干擾影響小(胸頂負壓最大),因此術后胸胃擴張發生率低。將9個潛在可能影響術后胸胃擴張的因素納入logistic回歸分析,結果顯示,錐形管狀胃+端端分層手工吻合可降低術后胸胃擴張發生率。因此,錐形管狀胃患者術后出現反酸、上腹飽脹不適的幾率更低[4]。本組術后1、3、6及12個月,錐形管狀胃手工組胃食管反流評分均低于常規管狀胃機械組(P<0.05),同文獻[4]報道結果一致。

據文獻[17]報道,機械側側吻合方式術后1個月和3個月吻合口直徑明顯較圓形端側吻合的更寬[(17.6±3.6)mm vs.(9.3±1.9)mm,(17.3±3.6)mm vs. (8.9±2.1)mm],能明顯降低術后吻合口狹窄發生率(9.5% vs. 33.3%)。盡管側側吻合能降低吻合口狹窄風險[18],但其狹窄率(9.5%)仍高于袁勇教授手工頸部分層吻合的4.91%(6/122)[4]。本研究中,錐形管狀胃手工組出現吻合口狹窄4例(5.0%),少于常規管狀胃機械組11例(13.6%)。機械側側吻合方式吻合口面積(吻合時)大于手工分層吻合,理論上不易發生吻合口狹窄,但研究結果發現術后常規管狀胃機械組吻合口狹窄發生率均不同程度升高,可能與兩組患者愈合方式不同有關。手工分層吻合,黏膜層具有柔軟、彈性好等優點,同時使用可吸收滌綸線連續縫合,愈合后瘢痕小;側側吻合操作雖簡單易掌握,能一定程度較圓形吻合器吻合方式降低術后吻合口狹窄發生率,但機械吻合為全層內翻吻合,黏膜距離釘倉有一定距離,最終主要靠瘢痕完成愈合,因此側側吻合術后吻合口狹窄發生率仍高于手工分層吻合[19]。

全組共17例患者術后出現吻合口瘺,其中14例(82.4%)未行新輔助治療。有文獻[20]報道,放療是吻合口瘺的危險因素,而化療是其保護因素。本研究術前新輔助治療采用化療或化療聯合免疫治療,本研究結果間接證實化療可能是吻合口瘺的保護因素。文獻[21-22]報道,新輔助免疫治療聯合化療治療局部晚期食管癌安全可行。關于免疫治療是否是吻合口瘺的保護因素,需進一步多中心研究證實。

綜上所述,錐形管狀胃+端端分層手工吻合能明顯降低胸腹腔鏡食管癌切除術后胸胃擴張的發生率,節約住院費用,且胃食管反流癥狀輕,在降低術后吻合口瘺和吻合口狹窄發生率方面仍有一定優勢,值得臨床推廣。

利益沖突:無。

作者貢獻:王毅、羅雷負責論文撰寫與總體設計;楊彥輝、姚益、鄭德來負責數據分析;雷雨、李曉亮負責數據收集;李季、謝曉陽負責論文設計、修改與審閱。

手術根治是食管癌的首要及標準治療方式[1],無論是傳統開放手術,還是腔鏡手術,消化道重建和吻合是關鍵和核心步驟,將影響手術效果及患者生活質量[2]。食管癌手術中,胃是首選替代器官,傳統全胃代食管術后胸胃擴張及胃食管反流發生率較高,隨著管狀胃的開展,并發癥發生率有所下降[3],但仍未達到滿意的臨床效果,胸胃擴張、胃食管反流、吻合口瘺發生率等并發癥仍較高[4-6]。袁勇教授團隊[4-5]首次提出了錐形管狀胃概念,本單位自2018年1月1日開展管狀胃手術,近期臨床療效滿意,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性納入2018年1月1日—2021年3月25日內江市第一人民醫院胸心外科胸腹腔鏡聯合食管癌根治術患者。所有患者術前均經胃鏡活檢明確診斷。所有患者術前完善血常規、凝血常規、生化分析、輸血前檢查、胸部及上腹部增強CT、頭顱磁共振成像/CT、胃鏡+活檢、全身骨掃描、上消化道造影、心臟彩色超聲、肺功能、血氣分析等檢查,部分患者術前完善冠狀動脈CT血管造影或造影檢查。納入標準:(1)行胸腹腔鏡聯合食管癌根治術(McKeown);(2)病理確診為食管癌;(3)錐形管狀胃頸部端端分層手工吻合和常規管狀胃頸部端端機械側側吻合;(4)病歷資料完整。排除標準:(1)中轉開胸或中轉開腹;(2)腫瘤殘留或不可切除;(3)小腸代食管或結腸代食管;(4)頸部圓形吻合器吻合;(5)食管胃交接部腫瘤。

根據術中采用的消化道重建吻合方式,將患者分為錐形管狀胃手工組(錐形管狀胃+端端分層手工吻合)和常規管狀胃機械組(常規管狀胃+端端機械側側吻合)。

1.2 手術方法

新輔助治療后4~6周手術。化療方案:白蛋白紫杉醇(260 mg/m2,1次/3周)+卡鉑(血藥濃度的曲線下面積為5,1次/3周);免疫方案:卡瑞利珠單抗(200 mg,1次/3周)。

1.2.1 胸部

采用左側俯臥位,單腔氣管插管全身麻醉,建立人工氣胸,CO2壓力5 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。采用四孔操作法:觀察孔(腋中線第7肋間)、主操作孔(腋中線第4肋間)、副操作孔(肩胛線第5、9肋間)。胸部食管采用模塊化游離,從奇靜脈上緣開始,打開縱隔胸膜至胸頂,清掃右側喉返神經旁淋巴結,游離上段食管。一次性組織閉合夾雙重結扎奇靜脈后離斷,向下游離中下段食管至食管裂孔,同時清掃食管旁及隆突下淋巴結,最后清掃左側喉返神經旁淋巴結。檢查無活動性出血,確認胸導管有無損傷,若懷疑有損傷,予預防性結扎胸導管。安置右側胸腔及縱隔引流管。

1.2.2 腹部

采用頭高腳低仰臥位,建立人工氣腹,CO2壓力12 mm Hg。采用五孔法游離胃:觀察孔(臍下1 cm)、主操作孔(右腋前線肋緣下1 cm,右鎖骨中線臍上2 cm)、副操作孔(劍突下1 cm,左鎖骨中線臍上2 cm)。從大彎側開始游離,隨后游離小彎側,然后處理胃左靜脈及動脈,同時清掃腹部淋巴結,最后游離食管裂孔。劍突下切口延長至4 cm,將胃拉至體外。錐形管狀胃的制作如下:(1)保留胃右動脈第一和第二分支,作為錐形管狀胃起點;(2)使用直線型切割縫合器制作成底寬上窄的錐形管狀胃;見圖1。常規管狀胃制作,同樣保留胃右動脈第一和第二分支,制作成寬約4 cm管狀胃。兩種制作方式最后均予漿肌層包埋切緣。

圖1

錐形管狀胃

圖1

錐形管狀胃

1.2.3 頸部吻合

端端分層手工吻合:用三葉鉗固定錐形胃尖段(距離尖段約2~3 cm處)和食管殘段,將胃漿肌層與黏膜層剪開,食管肌層與黏膜層剪開,先用5-0薇喬線間斷吻合后壁,然后用4-0抗菌薇喬線連續吻合食管黏膜及胃黏膜,最后用5-0薇喬線間斷吻合前壁。端端機械側側吻合:使用直線型切割縫合器(6 cm吻合釘倉)先將食管后壁和胃后壁吻合,然后吻合前壁。安置細頸部引流管,縫合頸部切口。

1.2.4 術后處理

術中常規安置胃腸減壓管,不放置營養管,術后腸外營養,術后第1~2 d復查胸部CT,第5 d拔除胃管,第6 d開始飲水,隨后逐漸過渡到半流質,術后8~10 d出院,術后3周開始正常飲食。

1.3 觀察指標

收集患者圍術期相關指標,包括吻合時間、術中出血量、淋巴結清掃數量、吻合口瘺、吻合口狹窄、吻合費用、胸胃擴張、胃食管反流癥狀、聲音嘶啞、肺部感染、心律失常、呼吸衰竭、乳糜胸等。

1.4 評價標準

1.4.1 吻合口狹窄[7 ]

術后1個月,常規行上消化道造影檢查,測量吻合口寬度,≤8 mm則診斷為吻合口狹窄。

1.4.2 胸胃擴張[4 ]

術后第1~2 d,常規行胸部CT檢查,胸部管狀胃最大直徑>6 cm則診斷為胸胃擴張。

1.4.3 食管反流評估評分標準[8 ]

0分:半仰臥位下無反流;1分:半仰臥位下餐后有反流;2分:半仰臥位下空腹時有反流;3分:端坐位下餐后有反流;4分:端坐位下空腹時有反流。

1.5 隨訪

術后1、3、6、12個月,采用門診或電話隨訪,記錄患者胃食管反流癥狀等情況。

1.6 統計學分析

采用SPSS 20.0 統計軟件。服從正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,組間比較采用t檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以頻數和百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗。將重建吻合方式、性別、年齡、吸煙史、術前合并癥、術前新輔助治療、飲酒史、腫瘤位置、吻合時間9個因素納入logistic回歸分析,探討可能降低食管癌術后胸胃擴張發生率的影響因素。P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,組間比較采用t檢驗;不服從正態分布的計量資料以中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料以頻數和百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗。將重建吻合方式、性別、年齡、吸煙史、術前合并癥、術前新輔助治療、飲酒史、腫瘤位置、吻合時間9個因素納入logistic回歸分析,探討可能降低食管癌術后胸胃擴張發生率的影響因素。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.7 倫理審查

本研究經我院醫學倫理委員會審批(2020013),患者及家屬均簽署手術知情同意書。

2 結果

2.1 一般臨床資料

本研究共納入161例胸腹腔鏡聯合食管癌根治術患者,其中男112例、女49例,年齡40~82歲。患者主要臨床癥狀為吞咽梗阻、反酸、上腹飽脹等。食管上段癌25例,中段90例,下段46例。食管鱗狀細胞癌(鱗癌)158例,腺癌3例。61例患者行術前新輔助治療,其中化療34例,化療聯合免疫治療27例。術后TNM分期(美國癌癥聯合委員會/國際抗癌聯盟,2016年第8版)Ⅰ期11例,Ⅱ期54例,Ⅲ/Ⅳ期96例。錐形管狀胃手工組80例,常規管狀胃機械組81例。兩組患者年齡、性別、體重指數、吸煙史、飲酒史、腫瘤位置和病理分期等資料差異無統計學意義(P>0.05);見表1。

]

]

2.2 圍手術期結果

兩組患者術中出血量、淋巴結清掃數目差異無統計學意義(P>0.05)。錐形管狀胃手工組頸部吻合時間長于常規管狀胃機械組[(28.35±3.20)min vs.(14.30±1.26)min,P<0.001],吻合費用明顯低于常規管狀胃機械組[(948.48±70.55)元 vs.(4 978.76±650.29)元,P<0.001]。

術后兩組患者聲音嘶啞、肺部感染、心律失常、呼吸衰竭、乳糜胸等臨床指標差異無統計學意義(P>0.05)。錐形管狀胃手工組胸胃擴張發生率明顯低于常規管狀胃機械組[3(3.8%)vs. 14(17.3%),P=0.005]。錐形管狀胃手工組吻合口瘺、吻合口狹窄發生率低于常規管狀胃機械組,但差異均無統計學意義(P>0.05);見表2。

]

]

2.3 隨訪結果

術后1、3、6及12個月隨訪結果顯示,錐形管狀胃手工組胃食管反流發生率均低于常規管狀胃機械組(P<0.05);見圖2。

圖2

術后胃食管反流癥狀

圖2

術后胃食管反流癥狀

常規組:常規管狀胃機械組;錐形組:錐形管狀胃手工組;組間比較,差異有統計學意義(

2.4 術后胸胃擴張影響因素的logistic回歸分析

將9個潛在可能影響術后胸胃擴張的因素納入logistic回歸分析,結果顯示,吻合重建方式是影響術后胸胃擴張的影響因素,錐形管狀胃+端端分層手工吻合可以降低術后胸胃擴張發生率;見表3。

3 討論

目前食管癌的治療仍然是以手術為主的綜合治療,手術的主要目的是切除腫瘤和重建消化道,以提高患者5年生存率及改善患者生活質量[2-3]。食管癌手術風險較高,其并發癥一直以來是研究的熱點及難點,總體并發癥發生率有所下降,但目前吻合口相關并發癥發生率仍然較高[9-10]。為此,近年來國內外專家通過不斷改進手術方式、探索不同的管狀胃制作和吻合方式以降低圍手術期并發癥發生率和提高患者生活質量[9-12]。四川大學華西醫院胡楊教授團隊[11]通過采用棒球狀管狀胃與食管端側吻合降低食管癌術后吻合口瘺發生率[14.2%(17/120)vs. 7.5%(27/360),P=0.028]。中山大學腫瘤防治中心楊弘教授團隊[12]回顧性分析McKeown食管切除術的食管或食管胃交界癌患者227例,術中使用豬纖維蛋白粘合劑(FS組,2.5 mL)86例,對照組141例。FS組術后吻合口瘺發生率(4.7%,4/86)較對照組(19.9%,28/141)低(P<0.01)。多因素logistic回歸分析顯示,術中應用豬纖維蛋白粘合劑是吻合口漏的獨立保護因素(P=0.002)。

管狀胃的制作是切除部分胃小彎及賁門組織,主要保留胃右動脈和胃網膜右動脈。保留胃網膜右動脈和胃大彎的管狀胃,最長約40 cm,頭端3~4 cm血供最差,因為管狀胃頭端靠胃網膜左血管提供血供,術中制作管狀胃時無法保留胃網膜左動脈,管狀胃頭端20%區域的血供主要依賴由毛細血管和微動脈組成的微循環網絡。而頭端恰是我們術中選擇吻合的區域,不利于吻合口愈合[13]。因此,袁勇教授提出錐形管狀胃概念,該方式在制作過程中能夠保留 2支胃右動脈,制作成下寬上窄的錐形,切除更多血供差的胃底組織,在保證無張力情況下,讓吻合口位置更靠近胃右血管弓,保證吻合口血供,降低瘺發生率,該方式尤其適合“小胃”食管癌患者[4]。與此同時,較單層吻合比較,分層吻合口的內外層處于不同平面,能降低術后吻合口瘺發生率[14]。袁勇教授團隊[5]完成122例錐形管狀胃聯合頸部端端分層吻合胸腹腔鏡食管癌根治術,平均吻合時間(27±1)min,僅出現3例(2.46%)吻合口瘺,明顯低于文獻[6,15-16]報道的7.3%~25.0%,在一定程度上解決了腔鏡食管癌術后吻合口瘺這一嚴重并發癥問題。本研究中,錐形管狀胃手工組吻合口瘺發生率較常規管狀胃機械組低,但差異無統計學意義。分析可能的原因:(1)入組病例較少;(2)此研究包含的病例多為手術開展初期的病例,早期尚未完全渡過學習曲線,錐形管狀胃手工組吻合口瘺發生率稍高于文獻[5]報道的2.46%。

食管癌術后較容易出現上腹飽脹不適、胃食管反流等癥狀,嚴重影響患者生活質量。錐形胃胃小彎切除更多,術后胃酸分泌少;底部大,術后胃儲存功能好;胸頂部最細小,受胸腔負壓干擾影響小(胸頂負壓最大),因此術后胸胃擴張發生率低。將9個潛在可能影響術后胸胃擴張的因素納入logistic回歸分析,結果顯示,錐形管狀胃+端端分層手工吻合可降低術后胸胃擴張發生率。因此,錐形管狀胃患者術后出現反酸、上腹飽脹不適的幾率更低[4]。本組術后1、3、6及12個月,錐形管狀胃手工組胃食管反流評分均低于常規管狀胃機械組(P<0.05),同文獻[4]報道結果一致。

據文獻[17]報道,機械側側吻合方式術后1個月和3個月吻合口直徑明顯較圓形端側吻合的更寬[(17.6±3.6)mm vs.(9.3±1.9)mm,(17.3±3.6)mm vs. (8.9±2.1)mm],能明顯降低術后吻合口狹窄發生率(9.5% vs. 33.3%)。盡管側側吻合能降低吻合口狹窄風險[18],但其狹窄率(9.5%)仍高于袁勇教授手工頸部分層吻合的4.91%(6/122)[4]。本研究中,錐形管狀胃手工組出現吻合口狹窄4例(5.0%),少于常規管狀胃機械組11例(13.6%)。機械側側吻合方式吻合口面積(吻合時)大于手工分層吻合,理論上不易發生吻合口狹窄,但研究結果發現術后常規管狀胃機械組吻合口狹窄發生率均不同程度升高,可能與兩組患者愈合方式不同有關。手工分層吻合,黏膜層具有柔軟、彈性好等優點,同時使用可吸收滌綸線連續縫合,愈合后瘢痕小;側側吻合操作雖簡單易掌握,能一定程度較圓形吻合器吻合方式降低術后吻合口狹窄發生率,但機械吻合為全層內翻吻合,黏膜距離釘倉有一定距離,最終主要靠瘢痕完成愈合,因此側側吻合術后吻合口狹窄發生率仍高于手工分層吻合[19]。

全組共17例患者術后出現吻合口瘺,其中14例(82.4%)未行新輔助治療。有文獻[20]報道,放療是吻合口瘺的危險因素,而化療是其保護因素。本研究術前新輔助治療采用化療或化療聯合免疫治療,本研究結果間接證實化療可能是吻合口瘺的保護因素。文獻[21-22]報道,新輔助免疫治療聯合化療治療局部晚期食管癌安全可行。關于免疫治療是否是吻合口瘺的保護因素,需進一步多中心研究證實。

綜上所述,錐形管狀胃+端端分層手工吻合能明顯降低胸腹腔鏡食管癌切除術后胸胃擴張的發生率,節約住院費用,且胃食管反流癥狀輕,在降低術后吻合口瘺和吻合口狹窄發生率方面仍有一定優勢,值得臨床推廣。

利益沖突:無。

作者貢獻:王毅、羅雷負責論文撰寫與總體設計;楊彥輝、姚益、鄭德來負責數據分析;雷雨、李曉亮負責數據收集;李季、謝曉陽負責論文設計、修改與審閱。