引用本文: 王璞, 吳巧媚, 郭詩暢, 王明欣, 陳美穎, 木楠, 譚文婷. Stanford A 型主動脈夾層術后譫妄危險因素的系統評價與Meta分析. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(5): 791-799. doi: 10.7507/1007-4848.202211001 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

Stanford A 型主動脈夾層是死亡率較高的常見心血管疾病之一[1-2],由于其手術時間長、手術過程復雜、多種外科技術的使用,可能出現許多潛在術后并發癥,對患者預后造成影響。術后譫妄(postoperative delirium,POD)是主動脈夾層術后常見神經并發癥之一,有研究[3-4]表明,Stanford A 型主動脈夾層POD發生率為4%~37.8%,主要表現為在短時間內認知功能的急性變化,伴有思維紊亂和意識水平異常[5]。一旦出現POD,將對患者預后產生顯著不良影響[6],包括院內死亡率增加,術后認知功能障礙等。目前臨床關于譫妄的發生機制并未明確,因此研究譫妄危險因素用以早期識別A型主動脈夾層POD高危患者,并針對性進行早期干預,對改善患者結局意義重大。故本研究采用系統評價方法,檢索Stanford A型主動脈夾層POD相關文獻進行Meta分析,探討Stanford A 型主動脈夾層POD的相關危險因素,以期為臨床醫務人員早期識別及管理Stanford A型主動脈夾層POD高危人群提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 研究類型

已公開發表的病例對照研究、隊列研究,語種限定為中文或英文。

1.1.2 研究內容

Stanford A 型主動脈夾層患者POD的危險因素或預測因素。

1.1.3 研究對象

Stanford A 型主動脈夾層術后患者(經CT/磁共振成像、超聲、血氣分析等結合進行診斷),年齡≥18歲。

1.1.4 暴露因素

2項及以上臨床研究報道的暴露因素,且各項暴露因素的定義基本相似。

1.1.5 結局指標

Stanford A 型主動脈夾層患者POD,對POD的評估方法采用意識模糊評估方法(CAM)、ICU使用的CAM(CAM-ICU)、CAM中文修訂版(CAM-CR)、重癥監護譫妄篩查量表(ICDSC)、譫妄診斷標準(DSM-V)。

1.1.6 排除標準

(1)重復發表或翻譯的文獻;(2)文獻綜述、動物實驗、會議摘要、個案報告等研究;(3)無法獲取全文、數據不完整、數據無法轉換、無對照組、計算有誤的研究。

1.2 文獻檢索策略

由2名研究者獨立使用計算機全面檢索中國知網(CNKI)、中國生物醫學文獻數據庫(SinoMed)、萬方數據庫(Wanfang data)、維普中文科技期刊數據庫(VIP)、PubMed、EMbase、The Cochrane Library、Web of Science,搜集有關Stanford A 型主動脈夾層POD的病例對照研究、隊列研究,檢索時限從建庫起至2022年9月。文獻檢索策略采用主題詞與自由詞相結合的方式,并追溯已納入文獻的參考文獻。中文檢索詞包括:Stanford A型主動脈夾層、A 型主動脈夾層、主動脈夾層、術后譫妄、術后認知功能障礙、危險因素、影響因素、相關因素等,英文檢索詞包括:acute type A aortic dissection、aortic dissection、postoperative delirium、risk factors、influence factors、factors、related factors等。當有對同一試驗不同時期的文章,則納入最新的或者資料最全的文章。

1.3 文獻篩選和資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對。如出現分歧,則通過雙方討論或與第3名研究者協商解決。文獻篩選首先閱讀所得文獻題目和摘要,排除不相關的文獻后,對其余文獻進行通讀全文以確定是否符合納排標準。對數據不完整的文獻,如有需要,通過郵件、電話與作者取得聯系予以補充。數據提取內容包括:(1)納入研究的基本信息,包括題目、作者、發表年份、研究類型等;(2)研究對象的基線特征,包括樣本量、年齡等;(3)各研究病例組與對照組POD發生率;(4)暴露因素及結果測量數據等;(5)偏倚風險評價要素。

1.4 納入研究的質量評價

由2名研究者采用紐卡斯爾-渥太華量表(the Newcastle-Ottawa Scale,NOS)對納入研究進行文獻質量評價,出現分歧,進行討論解決或與第3方共同協商解決。NOS包括研究對象的選擇、組間可比性、暴露因素測量3個維度,共8個條目,總分 9 分,得分≥6分為高質量文獻。

1.5 統計學分析

采用Cochrane系統評價軟件RevMan 5.4進行Meta分析。計數資料采用比值比(odds ratio,OR)為效應指標,計量資料選擇均數差(mean difference,MD)為效應指標,各效應量均給出其點估計值和95%CI。當P≥0.10且I2≤50%時,表示納入研究間的異質性較小或不存在異質性,采用固定效應模型進行Meta分析,當P<0.10和/或 I2>50%,則采用隨機效應模型進行Meta分析,P≤0.05為差異有統計學意義。對研究進行固定效應模型和隨機效應模型轉換進行敏感性分析,評估Meta分析結果的穩定性。采用Stata 15.0軟件進行發表偏倚分析。

1.6 研究注冊

本研究在英國國家健康研究所(National Institute for Health and Care Research,NIHR)PROSPERO數據庫注冊,注冊編號:CRD42022359536。

2 結果

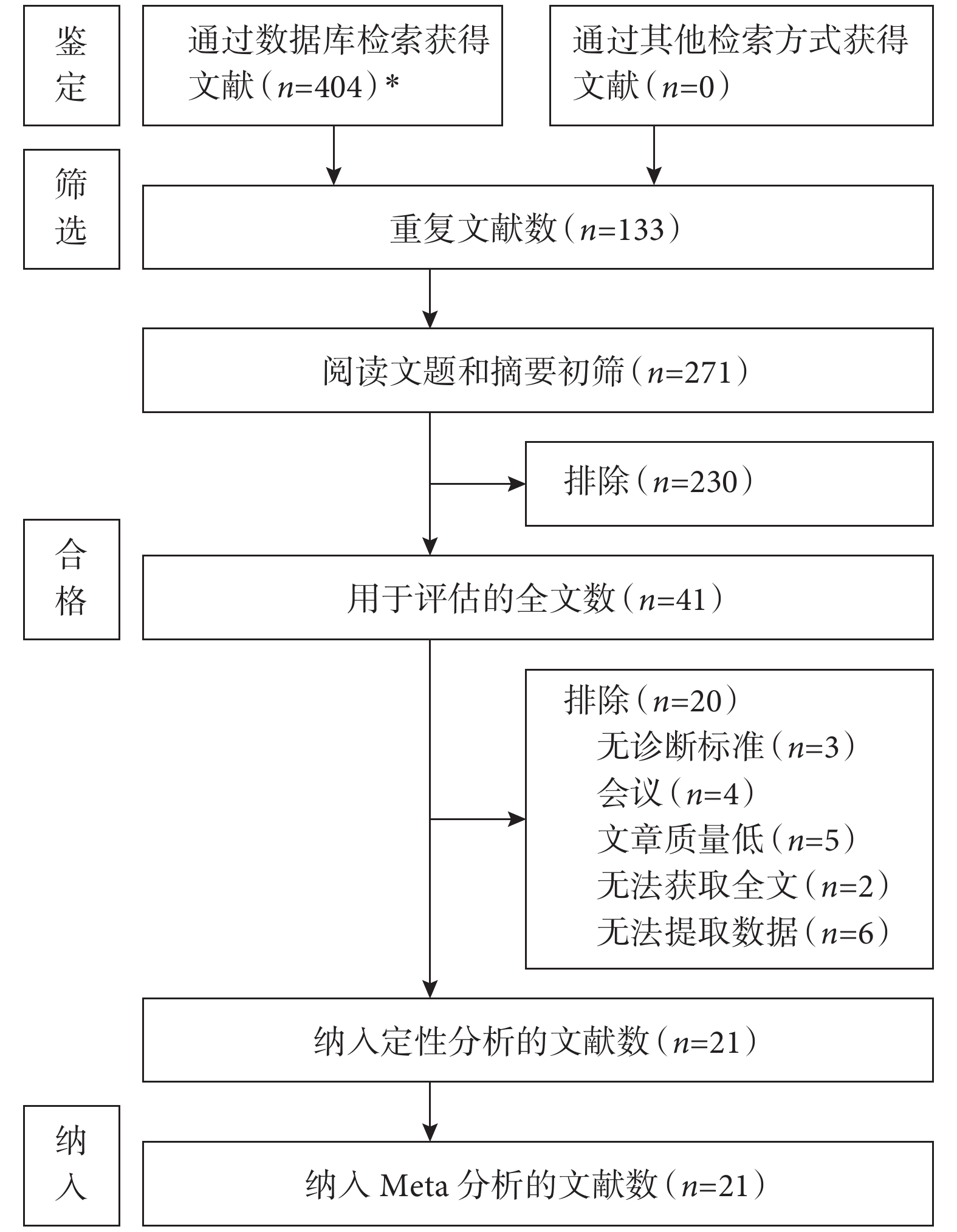

2.1 文獻檢索結果

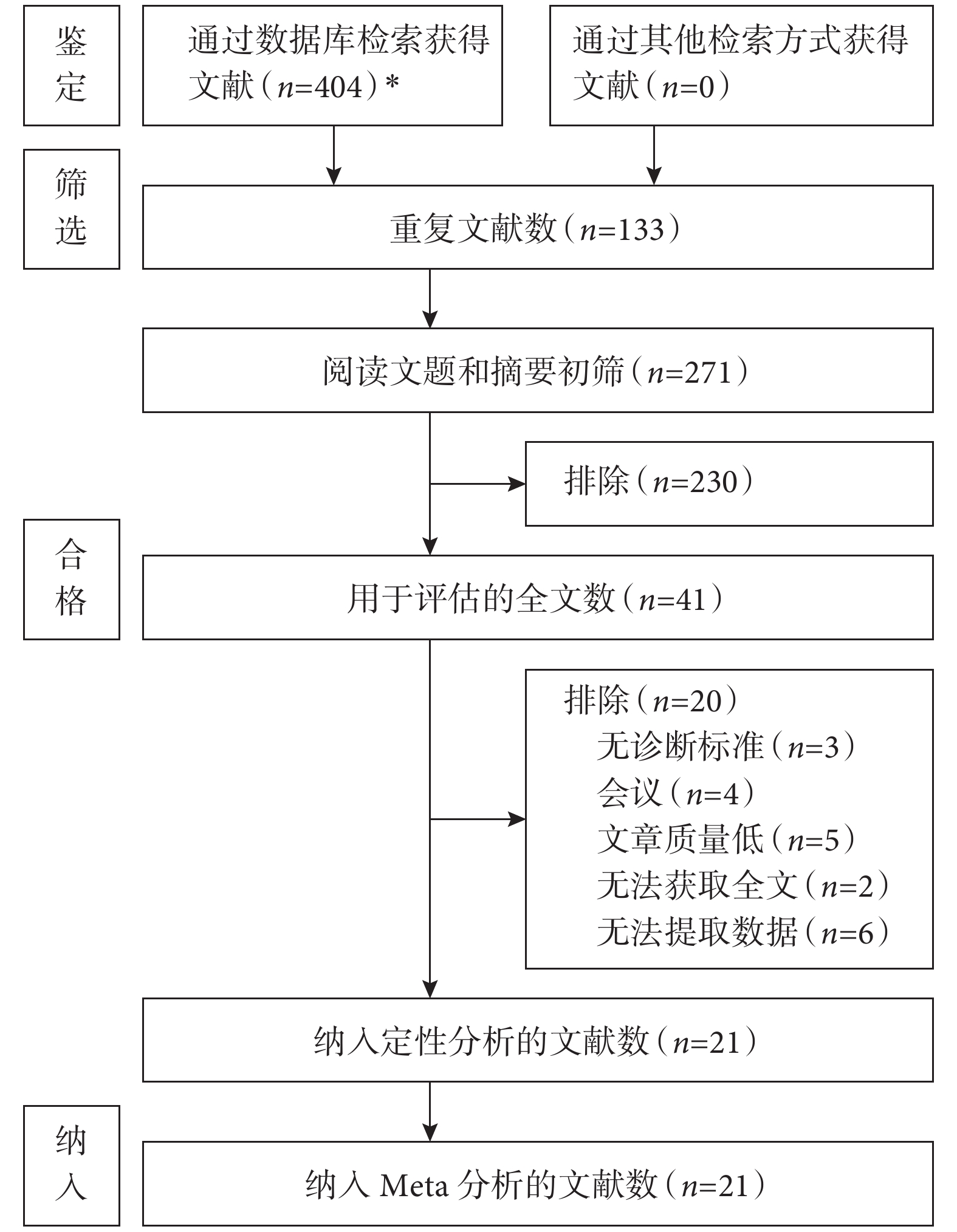

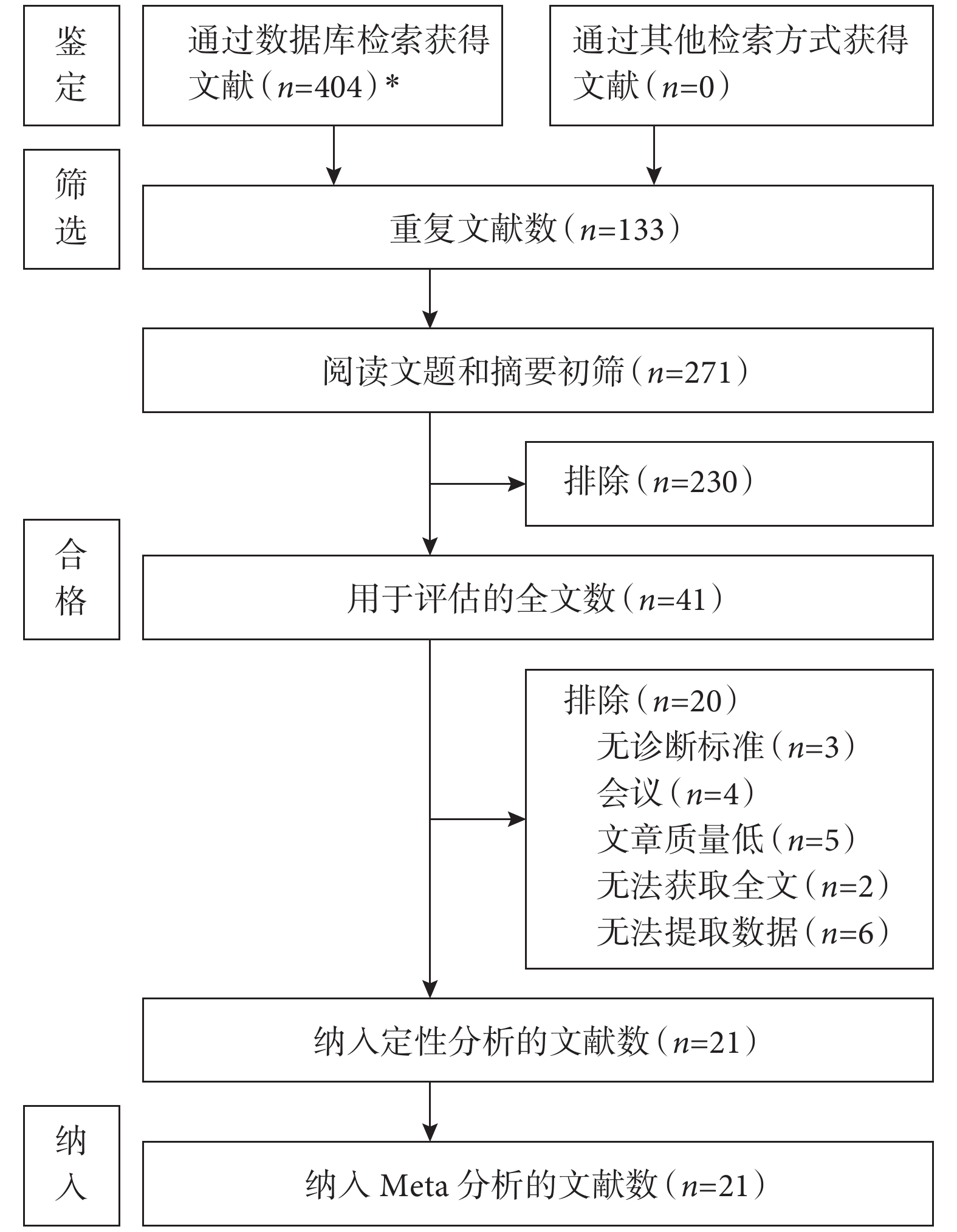

初檢共獲得相關文獻404篇,包括中文文獻280篇、英文文獻124篇,查重之后剩余271篇,嚴格按照文獻納入和排除標準逐層篩選,最終納入21篇文獻[7-27]進行Meta分析,其中中文文獻16篇、英文文獻5篇,共包括3 385例患者。文獻篩選流程見圖1。

圖1

納入文獻篩選流程圖

圖1

納入文獻篩選流程圖

*所檢索數據庫的文獻數具體如下:CNKI(

2.2 納入文獻基本特征及質量評價

納入的21篇文獻發表時間為2014—2022年,納入27項暴露因素。NOS質量評分為7~8分;見表1。

2.3 Meta分析結果

2.3.1 術前危險因素

在術前因素中,年齡[7-25,27][MD=2.58,95%CI(1.44,3.72),P<0.000 01]、男性[7-27][OR=1.33,95%CI(1.12,1.59),P=0.001]、飲酒史[7-8,10-12,14-15,18,20,22-27][OR=1.45,95%CI(1.04,2.04),P=0.03]、糖尿病史[7-8,10-12,14-15,18,20,22-27][OR=1.44,95%CI(1.12,1.85),P=0.005]、術前白細胞[8,14,18,23,25][MD=1.17,95%CI(0.57,1.77),P=0.000 1]為主動脈夾層患者POD的影響因素;見表2。

2.3.2 術中危險因素

在術中因素中,手術時間[8-12,15-16,18,23-24][MD=21.82,95%CI(5.84,37.80),P=0.007]、深低溫停循環時間[7-15][MD=3.02,95%CI(1.04,5.01),P=0.003]、主動脈阻斷時間[7-8,10-13,15-24][MD=8.94,95%CI(2.91,14.97),P=0.004]、體外循環時間[7-10,12,15-17,19-24][MD=13.92,95%CI(5.92,21.91),P=0.000 6]為主動脈夾層患者POD的影響因素;見表2。

2.3.3 術后危險因素

在術后危險因素中,ICU時間[7-8,15-16,19,21,23][MD=2.77,95%CI(1.55,3.99),P<0.000 01]、住院時間[7-8,16-17,23][MD=3.46,95%CI(2.03,4.89),P<0.000 1]、急性生理學與慢性健康狀況評分Ⅱ(APACHEⅡ評分)[7-8,17,21,24][MD=2.76,95%CI(1.59,3.93),P<0.000 01]、機械通氣時間[7-9,12,19-21][MD=6.10,95%CI(3.48,8.72),P<0.000 01]、低氧血癥[10,16,20-22,25][OR=2.32,95%CI(1.40,3.82),P=0.001]、術后最低氧合指數[7-8,17,26][MD=?79.52,95%CI(?125.80,?33.24),P=0.000 8]、血氧飽和度[9,12,19][MD=?3.50,95%CI(?4.49,?2.51),P<0.000 01]、術后血紅蛋白[8,12,15][MD=?6.35,95%CI(?9.21,?3.50),P<0.000 1]、術后血乳酸[8,20][MD=0.45,95%CI(?0.15,0.75),P=0.004]、術后電解質紊亂[10,15,22][OR=5.94,95%CI(3.50,10.09),P<0.000 01]、急性腎損傷[7,17,20][OR=1.92,95%CI(1.34,2.75),P=0.000 4]、術后體溫[9,12,15,26][MD=0.79,95%CI(0.69,0.88),P<0.000 01]為主動脈夾層患者POD的影響因素;見表2。

2.4 敏感性分析

通過固定效應模型和隨機效應模型轉換進行敏感性分析,分別在固定效應模型和隨機效應模型下計算21項危險因素的合并OR/MD值及其95%CI,結果未見明顯改變,表明合并結果穩定性較好且可信度高;見表3。

2.5 發表偏倚

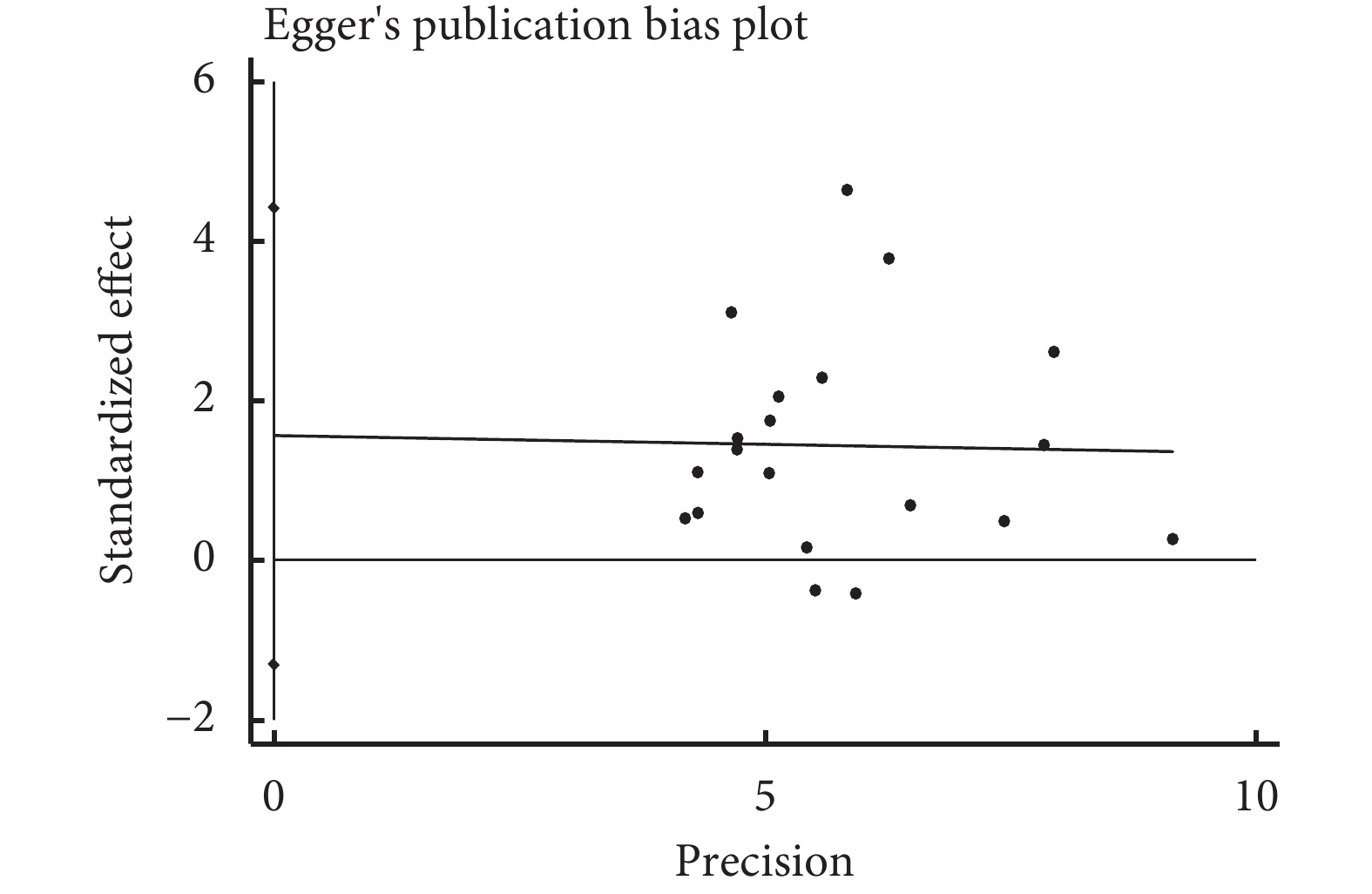

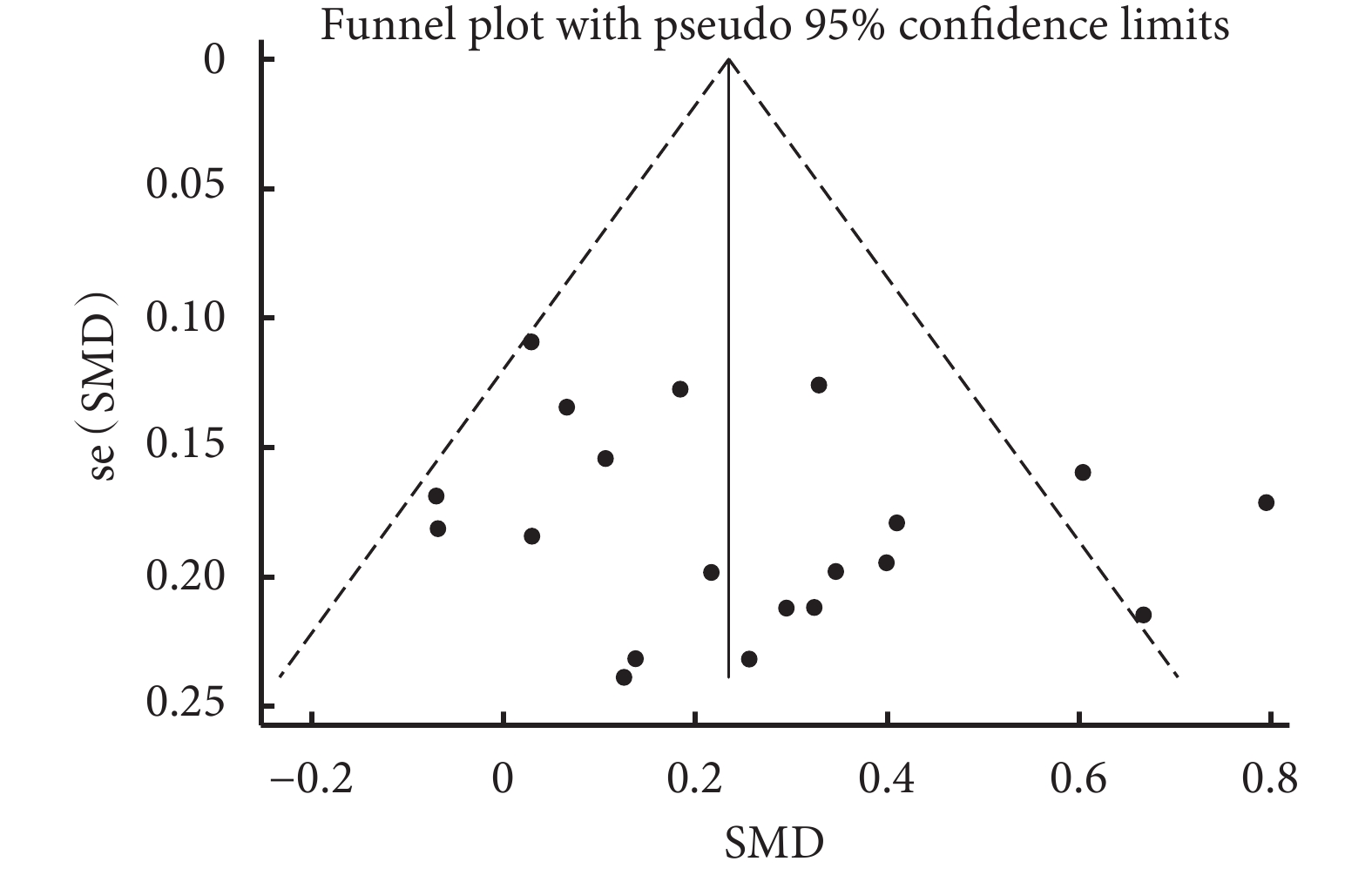

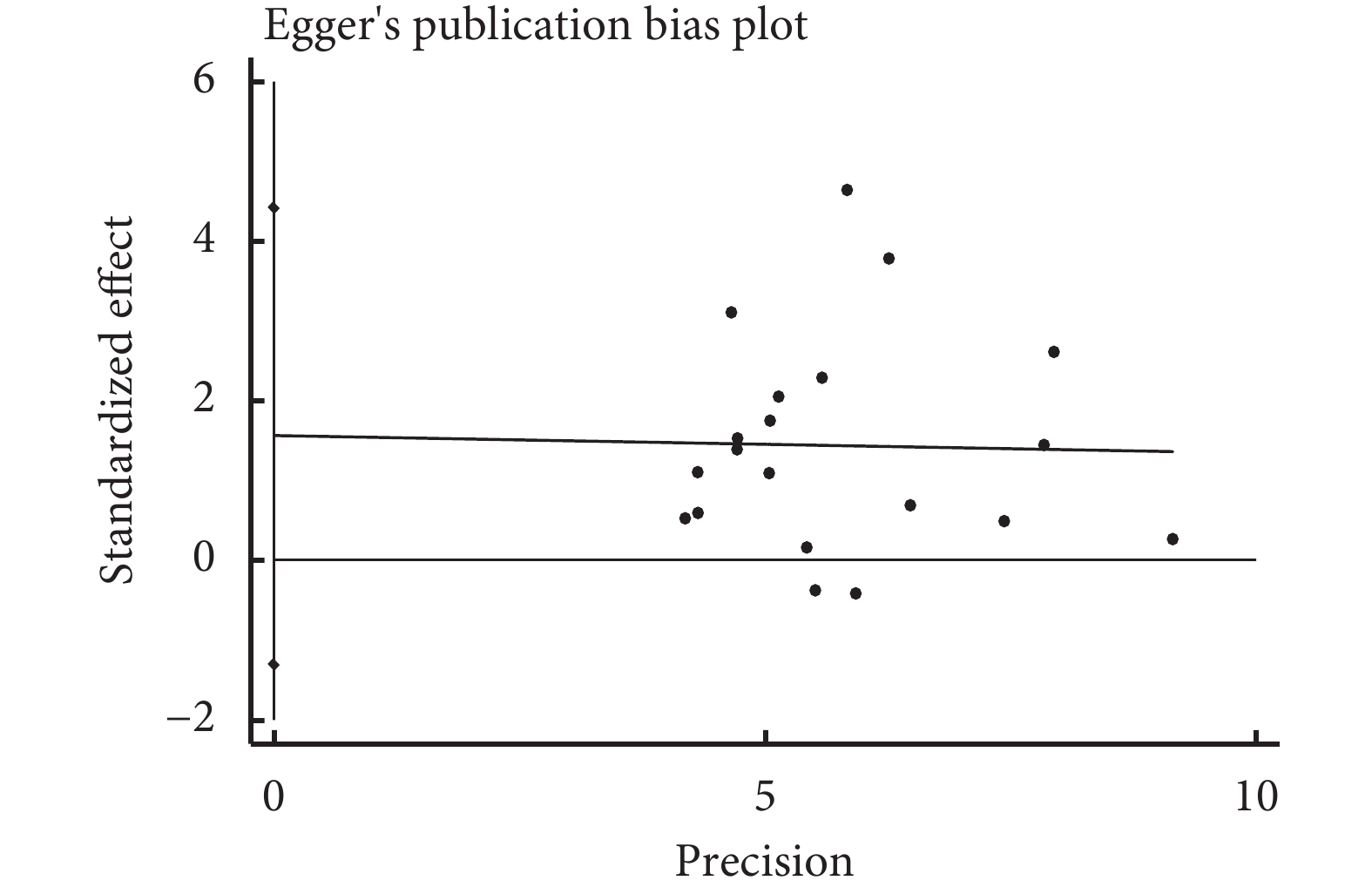

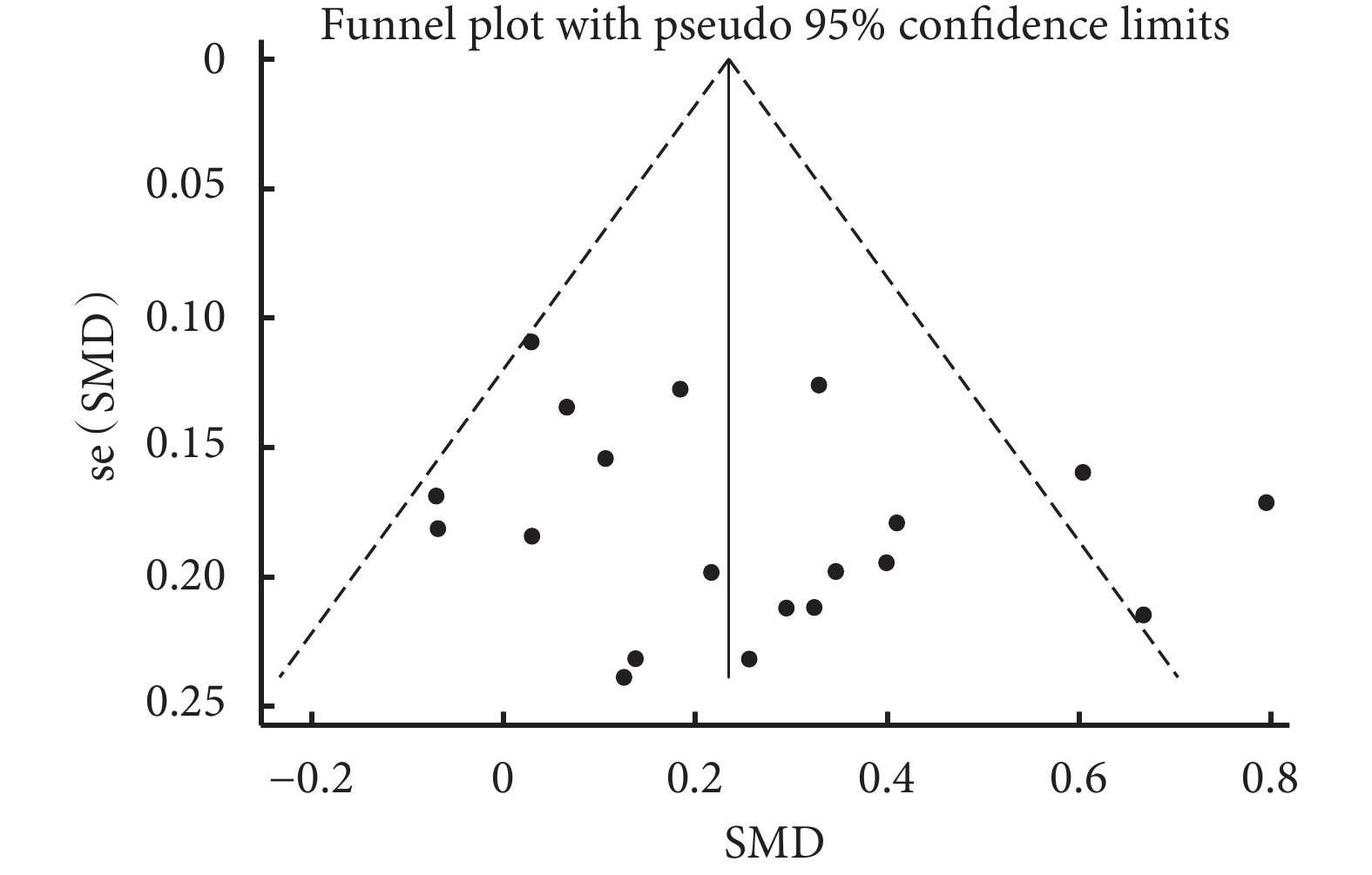

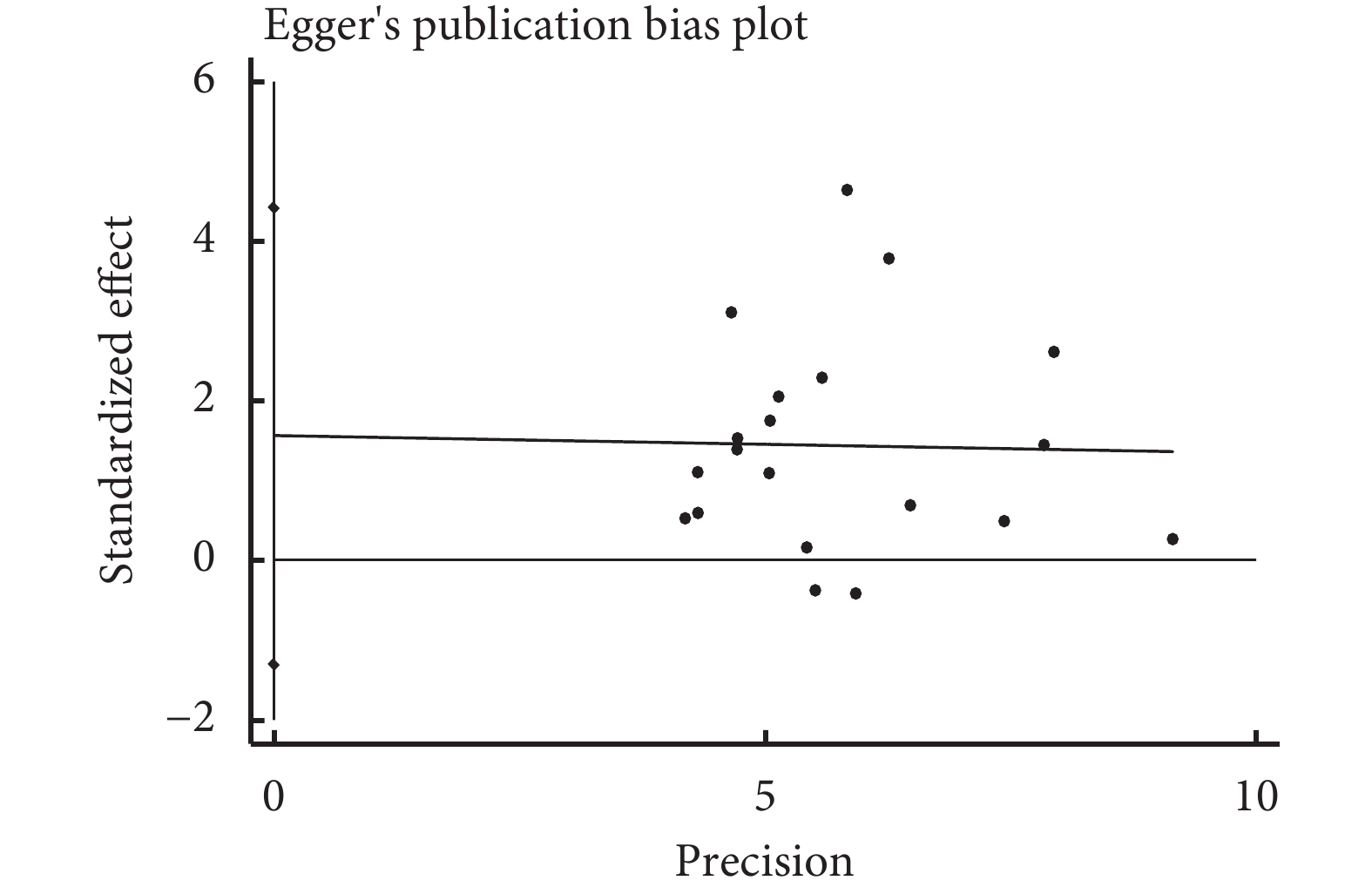

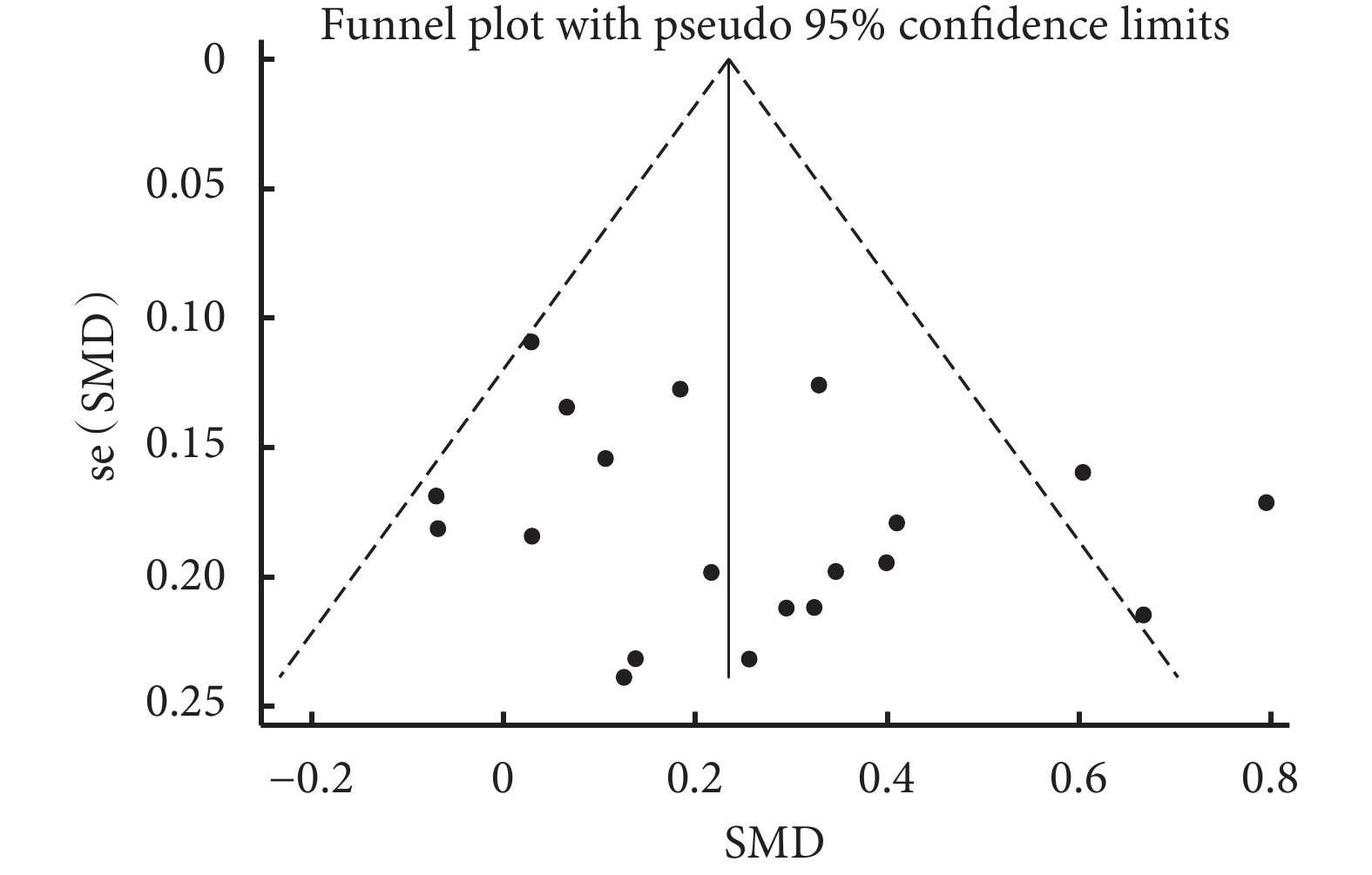

采用Stata 15.0軟件的Eeggr's檢驗進行發表偏倚分析,共分析6項危險因素,年齡(t=1.15,P=0.266)、男性(t=0.98,P=0.338)、飲酒史(t=1.33,P=0.208)、糖尿病史(t=?0.40,P=0.695)、手術時間(t=1.55,P=0.161)、主動脈阻斷時間(t=1.90,P=0.078)、體外循環時間(t=1.18,P=0.259),結果顯示均無明顯發表偏倚存在,以年齡這項危險因素為例繪制Eeggr圖和漏斗圖;見圖2~3。

圖2

年齡作為危險因素的Eeggr圖

圖2

年齡作為危險因素的Eeggr圖

圖3

年齡作為危險因素的漏斗圖

圖3

年齡作為危險因素的漏斗圖

3 討論

Stanford A 型主動脈夾層是嚴重威脅患者生命的主動脈病變,其病變范圍廣,累及的重要臟器多,病情危重且死亡率極高[28]。隨著外科手術技術的進步,Stanford A型主動脈夾層的死亡率已經較前下降,然而術后伴隨的并發癥在臨床上仍然常見,Liu等[15]發現A型主動脈夾層POD的發生率約為34%,POD的發生與患者術后死亡風險增加及預后情況息息相關,本研究旨在通過Meta分析方法系統性探討Stanford A型主動脈夾層POD發生的危險因素,為降低POD發生率、改善患者臨床預后提供依據。本項研究共納入21篇文獻,均報告了Stanford A型主動脈夾層與POD的診斷標準,并說明外科手術類型;由于Stanford A 型主動脈夾層POD危險因素眾多,涉及術前、術中、術后等一系列影響因素,納入研究中考慮的危險因素較為全面,NOS得分為7~8分,提示納入文獻質量較高。

3.1 術前危險因素

本Meta分析結果顯示,在一般因素中,年齡、男性、飲酒史、糖尿病史、術前白細胞值是Stanford A 型主動脈夾層POD的危險因素。高齡是目前公認的POD的危險因素,多項研究[15]表明,高齡為Stanford A 型主動脈夾層POD的獨立危險因素,與本研究結果一致。研究[29]結果表明老年患者POD總發生率為18.8%,年齡的增加可使中樞乙酰膽堿合成逐漸降低,而中樞神經系統內膽堿能神經遞質儲備減少、多巴胺能神經遞質相對過量從而引起譫妄的發生[30]。因此,臨床醫護人員應在術前使用有效的譫妄篩查工具對高齡Stanford A型主動脈夾層患者進行全面評估和動態篩查,以早期識別高危人群,及早啟動譫妄相關預防措施,從而降低POD發生率。本研究結果表明男性患者發生POD的風險是女性的1.33倍,與李雪蘋等[27]的研究結果一致,建議Stanford A型主動脈夾層患者,特別是男性患者,在術前至術后進行戒煙戒酒,控制飲食的攝入,以降低POD的發生風險。此外,本研究結果表明飲酒史可使Stanford A 型主動脈夾層POD的風險增加1.45倍,糖尿病史也為Stanford A 型主動脈夾層POD的危險因素之一,與He等[31]的研究結果一致。糖尿病患者發生譫妄可能與體內的高血糖水平導致大腦中內皮細胞的損傷,繼而引發腦微血管基底膜的增厚、腦血管狹窄與灌注改變,導致患者注意力、記憶力、額葉功能的損傷有關[32]。因此,建議Stanford A型主動脈夾層患者在術前評估血糖情況,口服降糖藥與皮下注射胰島素,并將糖尿病患者盡量安排在上午第一臺手術進行,縮短術前禁食時間。

3.2 術中危險因素

本Meta分析結果顯示,手術時間、主動脈阻斷時間、深低溫停循環時間、體外循環時間均為主動脈夾層患者POD影響因素之一。Zhang等[33]的研究也發現手術時間延長是Stanford A 型主動脈夾層POD的危險因素。手術持續時間長,手術過程中對包括腦在內的各重要器官以及內環境影響的時間延長,易引發腦損傷和功能紊亂[12]。有研究[34]認為,隨著手術時間的延長,手術難度與心臟和血管操作的增加,術中釋放的炎性因子與空氣栓塞、脂肪栓塞的形成,均會對大腦造成一定的影響,不僅增加手術額外風險,也導致POD的風險增加。本研究分析結果還表明體外循環時間和深低溫停循環時間長與Stanford A 型主動脈夾層POD顯著相關。主動脈阻斷時間延長可增加Stanford A型主動脈夾層患者發生POD的風險,Stransky等[35]的研究表明主動脈阻斷時間每延長1 min,POD發生率增加10%,體外循環的建立,在過程中易引起術中低血壓,導致組織與腦灌注不足[36],從而增加POD的風險。本Meta分析顯示,術中出血量、術中最低平均動脈壓與Stanford A 型主動脈夾層POD存在一定關聯性,但由于數據較少,仍需要更多的研究對此結論進行佐證。因此,術中盡量縮短體外循環時間、深低溫停循環時間和主動脈阻斷時間。明確降溫目標,采用準確、快速和易于操作的溫度監測方法準確測量患者體溫并加強完善術中相關護理,維持良好的組織灌注情況,有利于減少Stanford A型主動脈夾層POD的發生;隨著外科手術技術的進步與不斷完善,各項手術操作風險逐漸降低,手術操作時間也隨之縮短,這有利于患者臨床預后的改善。

3.3 術后危險因素

術后危險因素分析提示,術后體溫、APACHEⅡ評分、電解質紊亂、急性腎損傷、住ICU時間、住院時間均為Stanford A 型主動脈夾層POD的危險因素。術后病房應加強對主動脈夾層患者綜合評估,關注患者體溫波動情況,高熱患者及時給予物理或藥物干預進行降溫處理,關注患者各項生理生化指標,及時補充水電解質維持機體內環境穩定,發現指標異常及時報告醫生,以便早期識別與監測POD的發生,進行早期干預與護理。待患者符合轉出指標,及時進行轉出,以免POD與ICU綜合征的發生,縮短患者住院時間與減少費用。

本Meta分析還發現術后機械通氣時間、低氧血癥、術后血乳酸均是Stanford A 型主動脈夾層POD的危險因素之一。研究[37]表明術后氧合指數、血氧飽和度與血紅蛋白則為術后POD的保護性因素,這也證實譫妄的發生與患者的呼吸、缺氧等情況息息相關。術后機械通氣時間的延長則間接反映了患者肺損傷的嚴重程度;此外,長時間機械通氣可引起全身血流動力學改變,加劇炎癥反應和細胞凋亡過程,進而影響POD的發生[38],由于低氧血癥對中樞神經的損害通常不隨著機械通氣的建立而消失,往往只會導致機械通氣時間進一步延長,不僅增加POD的發生風險,還增加患者治療費用。因此建議術前指導患者進行呼吸功能鍛煉,加強呼吸道管理;術后做好肺功能的風險評估與氣道護理,并及時監測Stanford A型主動脈夾層術后早期氧合指數、血氧飽和度與血紅蛋白等指標,及時發現患者缺氧情況并早期進行干預,改善患者氧合情況,將有助于降低POD發生風險。

本研究仍存在一定的局限性:(1)本研究僅納入公開發表的中英文研究,且納入的21篇文獻研究地區均為中國,可能會存在發表偏倚[39];(2)部分影響因素指標的文獻數量較少,無法明確其與術后POD發生的關聯性。

本Meta分析結果發現,患者自身因素(男性、年齡、飲酒史、糖尿病史、術前白細胞),術中因素(手術時間、深低溫停循環時間、體外循環時間、主動脈阻斷時間),術后因素(ICU時間、住院時間、APACHE Ⅱ評分、機械通氣時間、低氧血癥、最低氧合指數、血氧飽和度、血紅蛋白、血乳酸、電解質紊亂、急性腎損傷與體溫)均是Stanford A 型主動脈夾層POD的相關影響因素。未來臨床醫護人員可針對以上因素,加強對此類患者圍手術期的綜合評估與管理,在術后進行相關指標的監測與干預,以期盡可能地減少Stanford A 型主動脈夾層患者POD的發生,改善患者的臨床預后與生存率。鑒于本研究的局限性,部分因素仍需開展更多大樣本、多中心的流行病學研究與臨床研究進一步明確與Stanford A 型主動脈夾層患者POD的關聯性。

利益沖突:無。

作者貢獻:王璞負責研究設計、注冊、實施,數據整理與分析,論文撰寫;郭詩暢、陳美穎、木楠、譚文婷負責研究實施、數據提取與整理;吳巧媚、王明欣負責研究設計,論文審閱與修改。

Stanford A 型主動脈夾層是死亡率較高的常見心血管疾病之一[1-2],由于其手術時間長、手術過程復雜、多種外科技術的使用,可能出現許多潛在術后并發癥,對患者預后造成影響。術后譫妄(postoperative delirium,POD)是主動脈夾層術后常見神經并發癥之一,有研究[3-4]表明,Stanford A 型主動脈夾層POD發生率為4%~37.8%,主要表現為在短時間內認知功能的急性變化,伴有思維紊亂和意識水平異常[5]。一旦出現POD,將對患者預后產生顯著不良影響[6],包括院內死亡率增加,術后認知功能障礙等。目前臨床關于譫妄的發生機制并未明確,因此研究譫妄危險因素用以早期識別A型主動脈夾層POD高危患者,并針對性進行早期干預,對改善患者結局意義重大。故本研究采用系統評價方法,檢索Stanford A型主動脈夾層POD相關文獻進行Meta分析,探討Stanford A 型主動脈夾層POD的相關危險因素,以期為臨床醫務人員早期識別及管理Stanford A型主動脈夾層POD高危人群提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 研究類型

已公開發表的病例對照研究、隊列研究,語種限定為中文或英文。

1.1.2 研究內容

Stanford A 型主動脈夾層患者POD的危險因素或預測因素。

1.1.3 研究對象

Stanford A 型主動脈夾層術后患者(經CT/磁共振成像、超聲、血氣分析等結合進行診斷),年齡≥18歲。

1.1.4 暴露因素

2項及以上臨床研究報道的暴露因素,且各項暴露因素的定義基本相似。

1.1.5 結局指標

Stanford A 型主動脈夾層患者POD,對POD的評估方法采用意識模糊評估方法(CAM)、ICU使用的CAM(CAM-ICU)、CAM中文修訂版(CAM-CR)、重癥監護譫妄篩查量表(ICDSC)、譫妄診斷標準(DSM-V)。

1.1.6 排除標準

(1)重復發表或翻譯的文獻;(2)文獻綜述、動物實驗、會議摘要、個案報告等研究;(3)無法獲取全文、數據不完整、數據無法轉換、無對照組、計算有誤的研究。

1.2 文獻檢索策略

由2名研究者獨立使用計算機全面檢索中國知網(CNKI)、中國生物醫學文獻數據庫(SinoMed)、萬方數據庫(Wanfang data)、維普中文科技期刊數據庫(VIP)、PubMed、EMbase、The Cochrane Library、Web of Science,搜集有關Stanford A 型主動脈夾層POD的病例對照研究、隊列研究,檢索時限從建庫起至2022年9月。文獻檢索策略采用主題詞與自由詞相結合的方式,并追溯已納入文獻的參考文獻。中文檢索詞包括:Stanford A型主動脈夾層、A 型主動脈夾層、主動脈夾層、術后譫妄、術后認知功能障礙、危險因素、影響因素、相關因素等,英文檢索詞包括:acute type A aortic dissection、aortic dissection、postoperative delirium、risk factors、influence factors、factors、related factors等。當有對同一試驗不同時期的文章,則納入最新的或者資料最全的文章。

1.3 文獻篩選和資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對。如出現分歧,則通過雙方討論或與第3名研究者協商解決。文獻篩選首先閱讀所得文獻題目和摘要,排除不相關的文獻后,對其余文獻進行通讀全文以確定是否符合納排標準。對數據不完整的文獻,如有需要,通過郵件、電話與作者取得聯系予以補充。數據提取內容包括:(1)納入研究的基本信息,包括題目、作者、發表年份、研究類型等;(2)研究對象的基線特征,包括樣本量、年齡等;(3)各研究病例組與對照組POD發生率;(4)暴露因素及結果測量數據等;(5)偏倚風險評價要素。

1.4 納入研究的質量評價

由2名研究者采用紐卡斯爾-渥太華量表(the Newcastle-Ottawa Scale,NOS)對納入研究進行文獻質量評價,出現分歧,進行討論解決或與第3方共同協商解決。NOS包括研究對象的選擇、組間可比性、暴露因素測量3個維度,共8個條目,總分 9 分,得分≥6分為高質量文獻。

1.5 統計學分析

采用Cochrane系統評價軟件RevMan 5.4進行Meta分析。計數資料采用比值比(odds ratio,OR)為效應指標,計量資料選擇均數差(mean difference,MD)為效應指標,各效應量均給出其點估計值和95%CI。當P≥0.10且I2≤50%時,表示納入研究間的異質性較小或不存在異質性,采用固定效應模型進行Meta分析,當P<0.10和/或 I2>50%,則采用隨機效應模型進行Meta分析,P≤0.05為差異有統計學意義。對研究進行固定效應模型和隨機效應模型轉換進行敏感性分析,評估Meta分析結果的穩定性。采用Stata 15.0軟件進行發表偏倚分析。

1.6 研究注冊

本研究在英國國家健康研究所(National Institute for Health and Care Research,NIHR)PROSPERO數據庫注冊,注冊編號:CRD42022359536。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初檢共獲得相關文獻404篇,包括中文文獻280篇、英文文獻124篇,查重之后剩余271篇,嚴格按照文獻納入和排除標準逐層篩選,最終納入21篇文獻[7-27]進行Meta分析,其中中文文獻16篇、英文文獻5篇,共包括3 385例患者。文獻篩選流程見圖1。

圖1

納入文獻篩選流程圖

圖1

納入文獻篩選流程圖

*所檢索數據庫的文獻數具體如下:CNKI(

2.2 納入文獻基本特征及質量評價

納入的21篇文獻發表時間為2014—2022年,納入27項暴露因素。NOS質量評分為7~8分;見表1。

2.3 Meta分析結果

2.3.1 術前危險因素

在術前因素中,年齡[7-25,27][MD=2.58,95%CI(1.44,3.72),P<0.000 01]、男性[7-27][OR=1.33,95%CI(1.12,1.59),P=0.001]、飲酒史[7-8,10-12,14-15,18,20,22-27][OR=1.45,95%CI(1.04,2.04),P=0.03]、糖尿病史[7-8,10-12,14-15,18,20,22-27][OR=1.44,95%CI(1.12,1.85),P=0.005]、術前白細胞[8,14,18,23,25][MD=1.17,95%CI(0.57,1.77),P=0.000 1]為主動脈夾層患者POD的影響因素;見表2。

2.3.2 術中危險因素

在術中因素中,手術時間[8-12,15-16,18,23-24][MD=21.82,95%CI(5.84,37.80),P=0.007]、深低溫停循環時間[7-15][MD=3.02,95%CI(1.04,5.01),P=0.003]、主動脈阻斷時間[7-8,10-13,15-24][MD=8.94,95%CI(2.91,14.97),P=0.004]、體外循環時間[7-10,12,15-17,19-24][MD=13.92,95%CI(5.92,21.91),P=0.000 6]為主動脈夾層患者POD的影響因素;見表2。

2.3.3 術后危險因素

在術后危險因素中,ICU時間[7-8,15-16,19,21,23][MD=2.77,95%CI(1.55,3.99),P<0.000 01]、住院時間[7-8,16-17,23][MD=3.46,95%CI(2.03,4.89),P<0.000 1]、急性生理學與慢性健康狀況評分Ⅱ(APACHEⅡ評分)[7-8,17,21,24][MD=2.76,95%CI(1.59,3.93),P<0.000 01]、機械通氣時間[7-9,12,19-21][MD=6.10,95%CI(3.48,8.72),P<0.000 01]、低氧血癥[10,16,20-22,25][OR=2.32,95%CI(1.40,3.82),P=0.001]、術后最低氧合指數[7-8,17,26][MD=?79.52,95%CI(?125.80,?33.24),P=0.000 8]、血氧飽和度[9,12,19][MD=?3.50,95%CI(?4.49,?2.51),P<0.000 01]、術后血紅蛋白[8,12,15][MD=?6.35,95%CI(?9.21,?3.50),P<0.000 1]、術后血乳酸[8,20][MD=0.45,95%CI(?0.15,0.75),P=0.004]、術后電解質紊亂[10,15,22][OR=5.94,95%CI(3.50,10.09),P<0.000 01]、急性腎損傷[7,17,20][OR=1.92,95%CI(1.34,2.75),P=0.000 4]、術后體溫[9,12,15,26][MD=0.79,95%CI(0.69,0.88),P<0.000 01]為主動脈夾層患者POD的影響因素;見表2。

2.4 敏感性分析

通過固定效應模型和隨機效應模型轉換進行敏感性分析,分別在固定效應模型和隨機效應模型下計算21項危險因素的合并OR/MD值及其95%CI,結果未見明顯改變,表明合并結果穩定性較好且可信度高;見表3。

2.5 發表偏倚

采用Stata 15.0軟件的Eeggr's檢驗進行發表偏倚分析,共分析6項危險因素,年齡(t=1.15,P=0.266)、男性(t=0.98,P=0.338)、飲酒史(t=1.33,P=0.208)、糖尿病史(t=?0.40,P=0.695)、手術時間(t=1.55,P=0.161)、主動脈阻斷時間(t=1.90,P=0.078)、體外循環時間(t=1.18,P=0.259),結果顯示均無明顯發表偏倚存在,以年齡這項危險因素為例繪制Eeggr圖和漏斗圖;見圖2~3。

圖2

年齡作為危險因素的Eeggr圖

圖2

年齡作為危險因素的Eeggr圖

圖3

年齡作為危險因素的漏斗圖

圖3

年齡作為危險因素的漏斗圖

3 討論

Stanford A 型主動脈夾層是嚴重威脅患者生命的主動脈病變,其病變范圍廣,累及的重要臟器多,病情危重且死亡率極高[28]。隨著外科手術技術的進步,Stanford A型主動脈夾層的死亡率已經較前下降,然而術后伴隨的并發癥在臨床上仍然常見,Liu等[15]發現A型主動脈夾層POD的發生率約為34%,POD的發生與患者術后死亡風險增加及預后情況息息相關,本研究旨在通過Meta分析方法系統性探討Stanford A型主動脈夾層POD發生的危險因素,為降低POD發生率、改善患者臨床預后提供依據。本項研究共納入21篇文獻,均報告了Stanford A型主動脈夾層與POD的診斷標準,并說明外科手術類型;由于Stanford A 型主動脈夾層POD危險因素眾多,涉及術前、術中、術后等一系列影響因素,納入研究中考慮的危險因素較為全面,NOS得分為7~8分,提示納入文獻質量較高。

3.1 術前危險因素

本Meta分析結果顯示,在一般因素中,年齡、男性、飲酒史、糖尿病史、術前白細胞值是Stanford A 型主動脈夾層POD的危險因素。高齡是目前公認的POD的危險因素,多項研究[15]表明,高齡為Stanford A 型主動脈夾層POD的獨立危險因素,與本研究結果一致。研究[29]結果表明老年患者POD總發生率為18.8%,年齡的增加可使中樞乙酰膽堿合成逐漸降低,而中樞神經系統內膽堿能神經遞質儲備減少、多巴胺能神經遞質相對過量從而引起譫妄的發生[30]。因此,臨床醫護人員應在術前使用有效的譫妄篩查工具對高齡Stanford A型主動脈夾層患者進行全面評估和動態篩查,以早期識別高危人群,及早啟動譫妄相關預防措施,從而降低POD發生率。本研究結果表明男性患者發生POD的風險是女性的1.33倍,與李雪蘋等[27]的研究結果一致,建議Stanford A型主動脈夾層患者,特別是男性患者,在術前至術后進行戒煙戒酒,控制飲食的攝入,以降低POD的發生風險。此外,本研究結果表明飲酒史可使Stanford A 型主動脈夾層POD的風險增加1.45倍,糖尿病史也為Stanford A 型主動脈夾層POD的危險因素之一,與He等[31]的研究結果一致。糖尿病患者發生譫妄可能與體內的高血糖水平導致大腦中內皮細胞的損傷,繼而引發腦微血管基底膜的增厚、腦血管狹窄與灌注改變,導致患者注意力、記憶力、額葉功能的損傷有關[32]。因此,建議Stanford A型主動脈夾層患者在術前評估血糖情況,口服降糖藥與皮下注射胰島素,并將糖尿病患者盡量安排在上午第一臺手術進行,縮短術前禁食時間。

3.2 術中危險因素

本Meta分析結果顯示,手術時間、主動脈阻斷時間、深低溫停循環時間、體外循環時間均為主動脈夾層患者POD影響因素之一。Zhang等[33]的研究也發現手術時間延長是Stanford A 型主動脈夾層POD的危險因素。手術持續時間長,手術過程中對包括腦在內的各重要器官以及內環境影響的時間延長,易引發腦損傷和功能紊亂[12]。有研究[34]認為,隨著手術時間的延長,手術難度與心臟和血管操作的增加,術中釋放的炎性因子與空氣栓塞、脂肪栓塞的形成,均會對大腦造成一定的影響,不僅增加手術額外風險,也導致POD的風險增加。本研究分析結果還表明體外循環時間和深低溫停循環時間長與Stanford A 型主動脈夾層POD顯著相關。主動脈阻斷時間延長可增加Stanford A型主動脈夾層患者發生POD的風險,Stransky等[35]的研究表明主動脈阻斷時間每延長1 min,POD發生率增加10%,體外循環的建立,在過程中易引起術中低血壓,導致組織與腦灌注不足[36],從而增加POD的風險。本Meta分析顯示,術中出血量、術中最低平均動脈壓與Stanford A 型主動脈夾層POD存在一定關聯性,但由于數據較少,仍需要更多的研究對此結論進行佐證。因此,術中盡量縮短體外循環時間、深低溫停循環時間和主動脈阻斷時間。明確降溫目標,采用準確、快速和易于操作的溫度監測方法準確測量患者體溫并加強完善術中相關護理,維持良好的組織灌注情況,有利于減少Stanford A型主動脈夾層POD的發生;隨著外科手術技術的進步與不斷完善,各項手術操作風險逐漸降低,手術操作時間也隨之縮短,這有利于患者臨床預后的改善。

3.3 術后危險因素

術后危險因素分析提示,術后體溫、APACHEⅡ評分、電解質紊亂、急性腎損傷、住ICU時間、住院時間均為Stanford A 型主動脈夾層POD的危險因素。術后病房應加強對主動脈夾層患者綜合評估,關注患者體溫波動情況,高熱患者及時給予物理或藥物干預進行降溫處理,關注患者各項生理生化指標,及時補充水電解質維持機體內環境穩定,發現指標異常及時報告醫生,以便早期識別與監測POD的發生,進行早期干預與護理。待患者符合轉出指標,及時進行轉出,以免POD與ICU綜合征的發生,縮短患者住院時間與減少費用。

本Meta分析還發現術后機械通氣時間、低氧血癥、術后血乳酸均是Stanford A 型主動脈夾層POD的危險因素之一。研究[37]表明術后氧合指數、血氧飽和度與血紅蛋白則為術后POD的保護性因素,這也證實譫妄的發生與患者的呼吸、缺氧等情況息息相關。術后機械通氣時間的延長則間接反映了患者肺損傷的嚴重程度;此外,長時間機械通氣可引起全身血流動力學改變,加劇炎癥反應和細胞凋亡過程,進而影響POD的發生[38],由于低氧血癥對中樞神經的損害通常不隨著機械通氣的建立而消失,往往只會導致機械通氣時間進一步延長,不僅增加POD的發生風險,還增加患者治療費用。因此建議術前指導患者進行呼吸功能鍛煉,加強呼吸道管理;術后做好肺功能的風險評估與氣道護理,并及時監測Stanford A型主動脈夾層術后早期氧合指數、血氧飽和度與血紅蛋白等指標,及時發現患者缺氧情況并早期進行干預,改善患者氧合情況,將有助于降低POD發生風險。

本研究仍存在一定的局限性:(1)本研究僅納入公開發表的中英文研究,且納入的21篇文獻研究地區均為中國,可能會存在發表偏倚[39];(2)部分影響因素指標的文獻數量較少,無法明確其與術后POD發生的關聯性。

本Meta分析結果發現,患者自身因素(男性、年齡、飲酒史、糖尿病史、術前白細胞),術中因素(手術時間、深低溫停循環時間、體外循環時間、主動脈阻斷時間),術后因素(ICU時間、住院時間、APACHE Ⅱ評分、機械通氣時間、低氧血癥、最低氧合指數、血氧飽和度、血紅蛋白、血乳酸、電解質紊亂、急性腎損傷與體溫)均是Stanford A 型主動脈夾層POD的相關影響因素。未來臨床醫護人員可針對以上因素,加強對此類患者圍手術期的綜合評估與管理,在術后進行相關指標的監測與干預,以期盡可能地減少Stanford A 型主動脈夾層患者POD的發生,改善患者的臨床預后與生存率。鑒于本研究的局限性,部分因素仍需開展更多大樣本、多中心的流行病學研究與臨床研究進一步明確與Stanford A 型主動脈夾層患者POD的關聯性。

利益沖突:無。

作者貢獻:王璞負責研究設計、注冊、實施,數據整理與分析,論文撰寫;郭詩暢、陳美穎、木楠、譚文婷負責研究實施、數據提取與整理;吳巧媚、王明欣負責研究設計,論文審閱與修改。