引用本文: 閔衛潤, 洪子強, 崔百強, 金大成, 董信春, 茍云久. 透明帽輔助內鏡治療食管異物療效和安全性的系統評價與Meta分析. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(12): 1846-1854. doi: 10.7507/1007-4848.202301016 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

食管異物是指食管內難以取出或殘留的異物,食管異物嵌頓是急診科常見的、需緊急內鏡處理的疾病[1-3]。食管異物嵌頓常見于食管的3個生理性狹窄部位,其中以食管入口處最為常見[4]。合適的手術方法可減少對食管的損傷并提高患者術后生活質量[5]。及時的內鏡介入治療對于嵌頓患者預后和減少并發癥的發生至關重要,早期且快速去除食管異物預后更佳[1,6]。由于食管腔相對狹窄,在傳統內鏡下取出異物的過程中,因內鏡下顯露視野不佳導致操作困難使手術時間明顯延長,一定程度上影響了內鏡治療的效果[7]。一些研究[7-33]顯示相比于傳統內鏡,透明帽輔助內鏡(cap-assisted endoscopy,CAP輔助內鏡)取出異物成功率較高、術后并發癥發生率降低,術中視野清晰度也有一定優勢;處理異物時患者耐受度較高,且手術時間更短。由于單一研究納入樣本量有限,得出的結果有待商榷。一篇CAP輔助內鏡治療食管異物的Meta分析[34]只納入2017年前的原始研究;2篇Meta分析[35-36]各納入6篇原始研究,以上已發表文章因年限和樣本量較小,故存在較明顯局限性。本研究納入了大量近期發表文獻,比較CAP輔助內鏡和傳統內鏡治療食管異物的手術成功率、術后并發癥、患者耐受度、術中視野清晰度等,使用Meta分析系統評價CAP輔助內鏡治療食管異物的有效性及安全性,為臨床應用CAP輔助內鏡提供循證醫學證據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 納入標準

(1)研究類型:有關CAP輔助內鏡(胃鏡)下取出食管異物的隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)以及病例對照和隊列研究等,國家不限;(2)研究對象:CAP輔助內鏡治療食管異物作為試驗組,傳統內鏡治療食管異物作為對照組;(3)結局指標:主要結局指標為取出異物成功率、術后并發癥、患者耐受度、術中視野清晰度,次要結局指標為手術時間;(4)納入原始研究為中文或英文文獻;(5)不考慮患者的年齡、性別、種族差異。

1.1.2 排除標準

(1)綜述、書信、文摘、學術講座、病例報告、系統評價和Meta分析;(2)沒有提及或很少涉及本研究所需觀察指標的文獻;(3)研究為非原始研究和動物研究;(4)僅使用CAP輔助內鏡或傳統內鏡治療食管異物,未比較二者療效。

1.2 檢索策略

計算機檢索PubMed、The Cochrane Libray、Web of Science、EMbase、CNKI、萬方數據庫。英文檢索策略使用“foreign body esophagus OR esophageal foreign body OR foreign bodies esophagus”“transparent cap assisted endoscopy OR cap-asisted endoscopic”“endoscopic”等進行結合。中文檢索詞包括食管異物、內鏡治療食管異物、透明帽輔助胃鏡、透明帽輔助內鏡。文獻檢索從數據庫建立至2022年11月。對于文獻數據不全的文章,盡量與作者聯系后獲得完整資料。同時檢索文章的參考文獻或內鏡治療食管異物系統評價和Meta分析,使檢索文獻盡量全面。

1.3 數據資料提取及質量評價方法

由2名研究者獨立閱讀檢索到的文獻,在判斷不確定的情況下詢問有豐富臨床經驗的專科醫師后,再決定是否納入。收集的基線資料包括文獻作者、患者年齡、發表年份、樣本例數及研究類型。2位作者獨立提取數據,整個提取工作結束后,如有不同數據則再進行討論且認真查對。文獻質量評價采用紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa Scale,NOS)[37]。由不同研究者獨自進行評估,并通過商議解決產生的分歧。7~9分的研究認為是高質量研究。

1.4 統計學分析

使用RevMan 5.4.1軟件進行Meta分析。連續變量使用標準化平均差(standardized mean difference,SMD)和95%置信區間(confidence interval,CI)為分析統計量。二分類資料變量采用優勢比(odds ratio,OR)和95%CI。研究間異質性用 RevMan 5.4.1中的Q檢驗,用I2定量評價。若數據整合后I2<50%,表明異質性較小,使用固定效應模型進行分析,反之使用隨機效應模型。為盡可能找出異質性來源,進行亞組分析。使用RevMan軟件的漏斗圖判斷有無發表偏差。敏感性分析采用排除低質量研究和改變效應模型的方法驗證。全文書寫遵循PRISMA聲明[38]。雙側P≤0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 文獻篩選流程

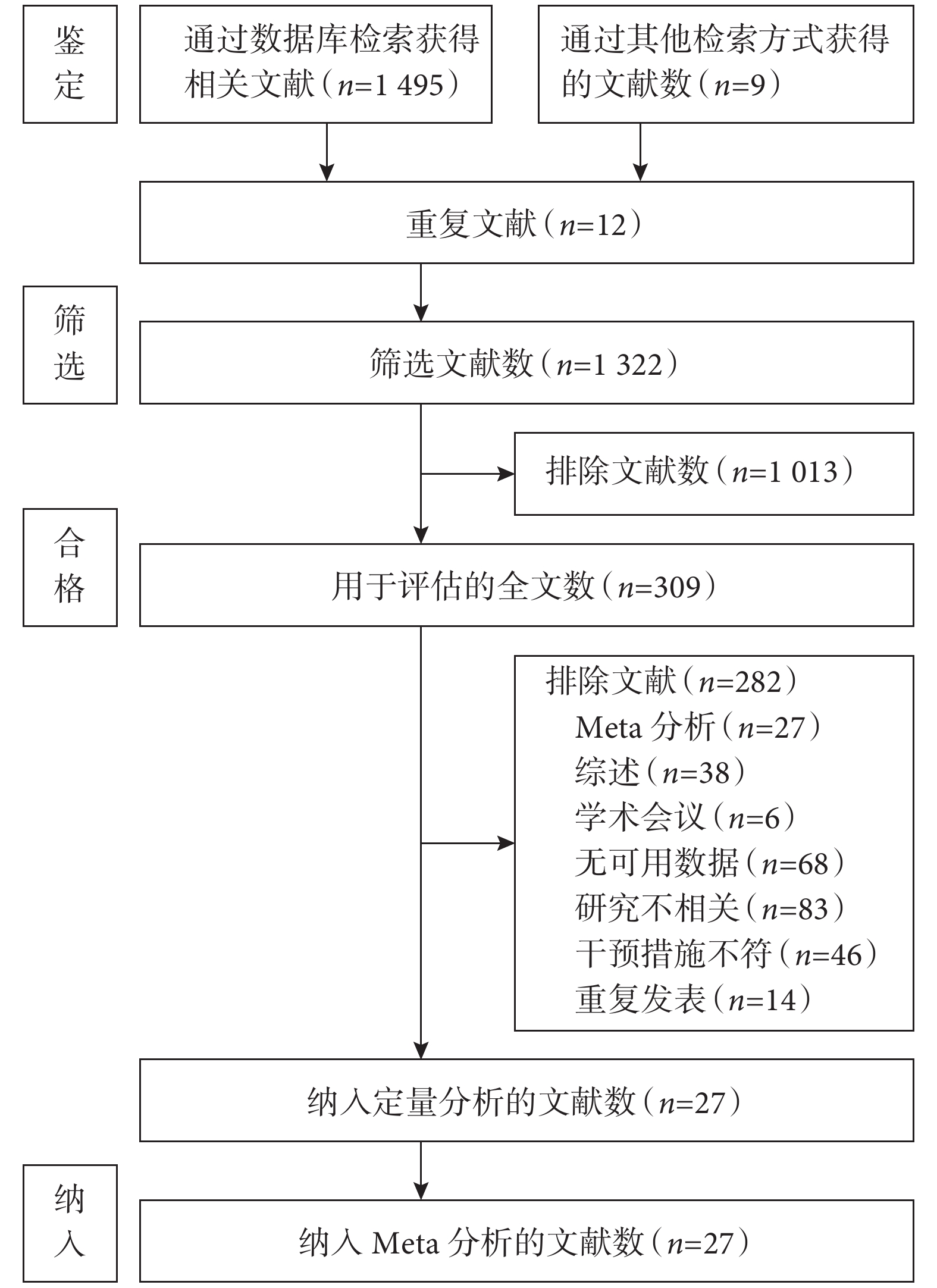

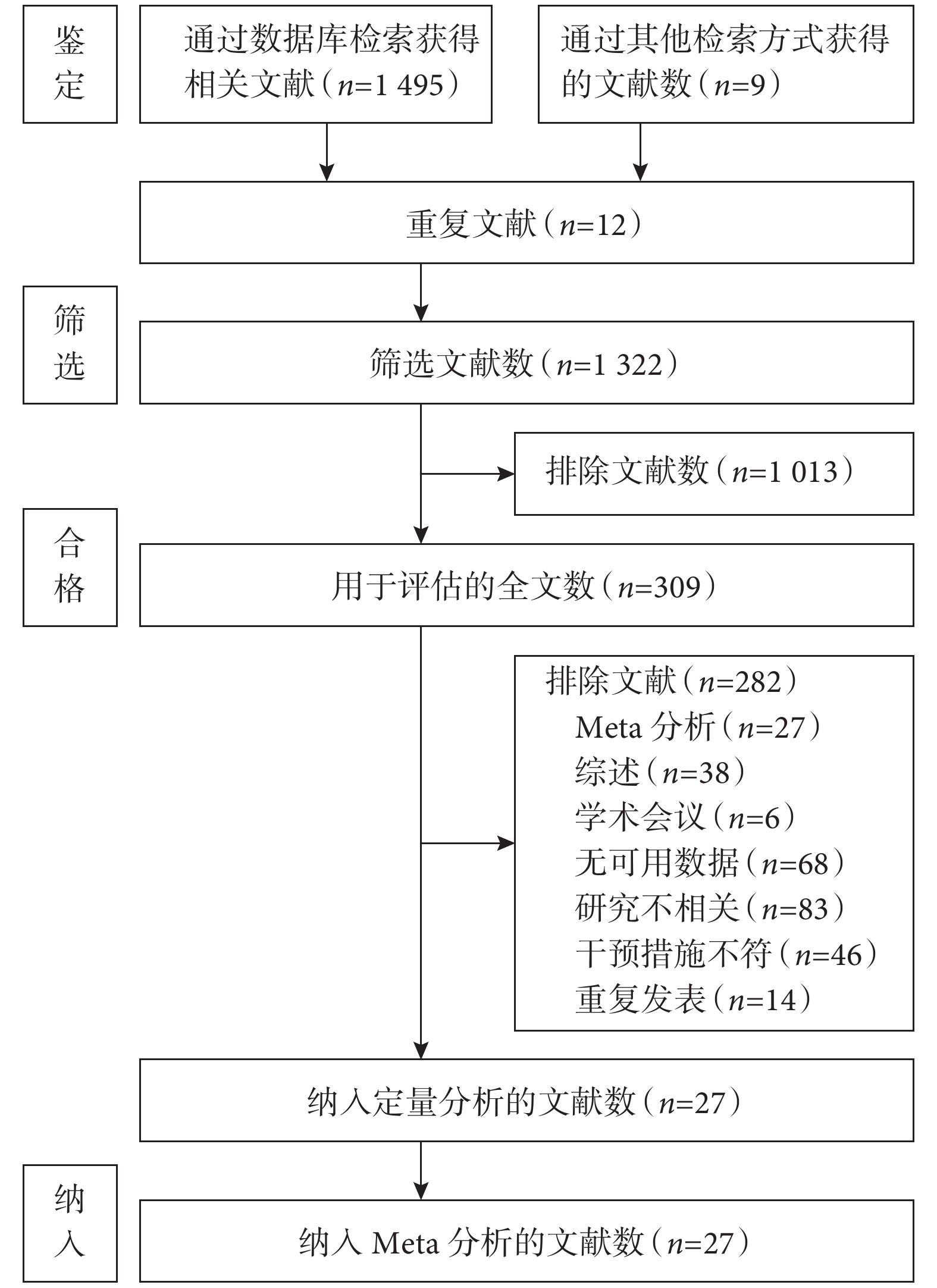

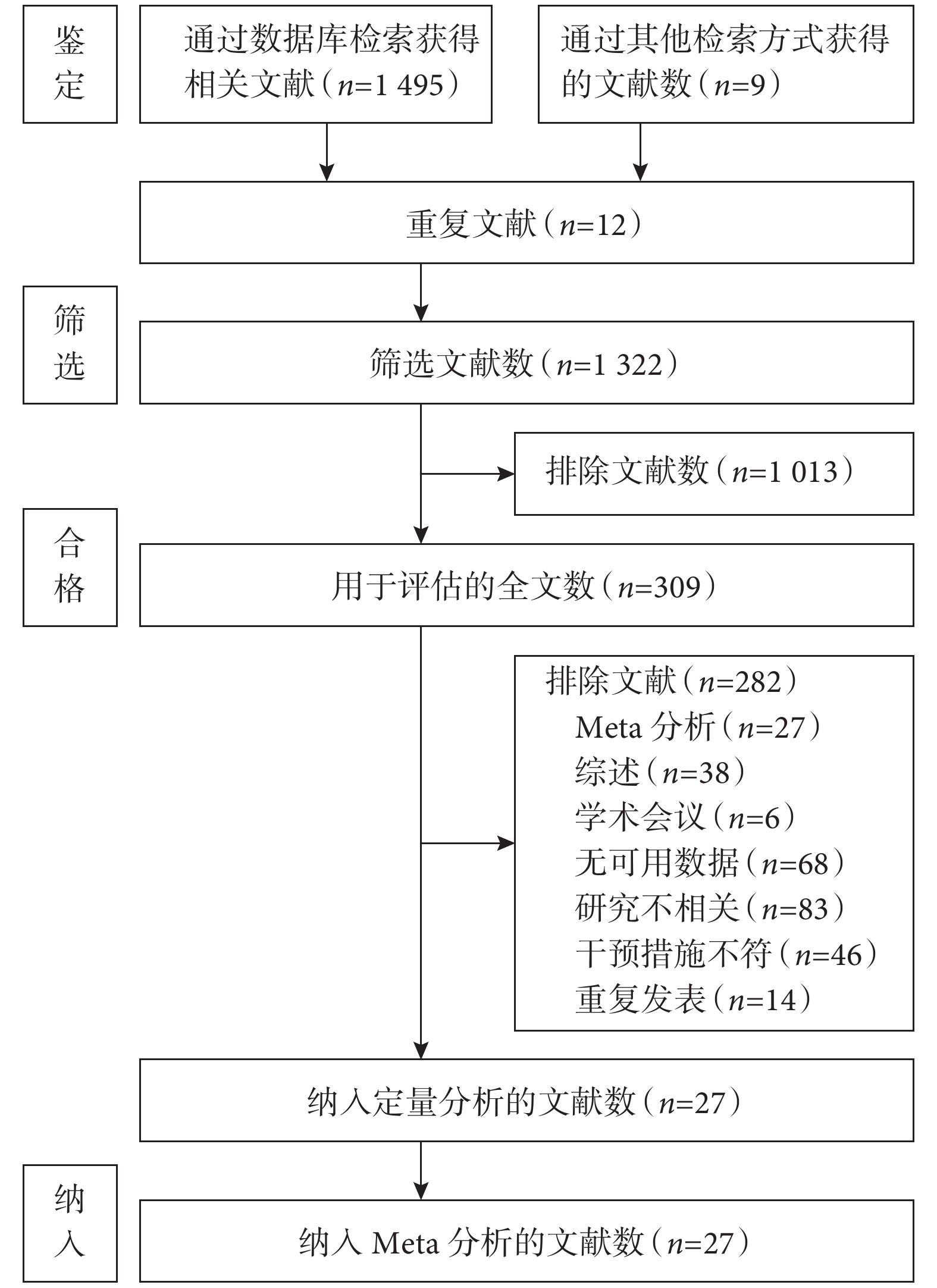

初步檢索到1 504篇文獻。使用EndNote軟件和手工除去重復文獻后共獲得

圖1

篩查文獻流程圖及結果

圖1

篩查文獻流程圖及結果

PubMed(

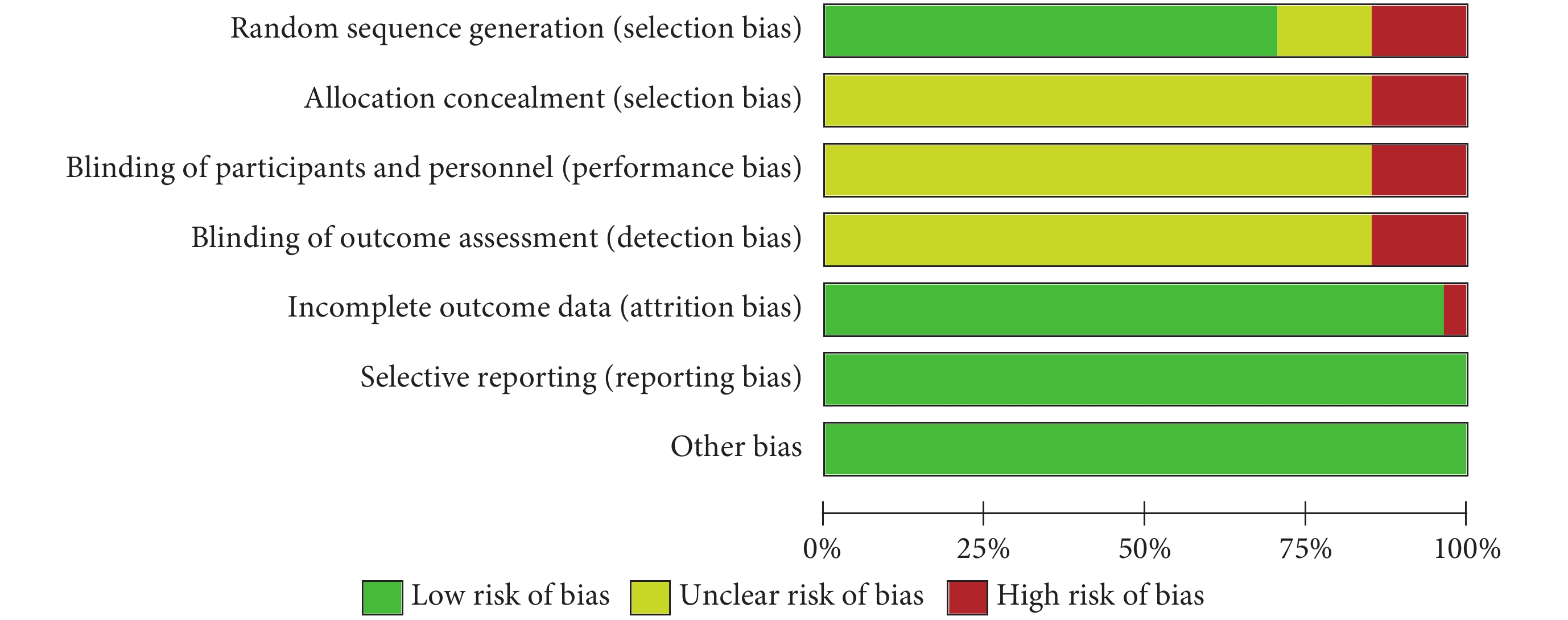

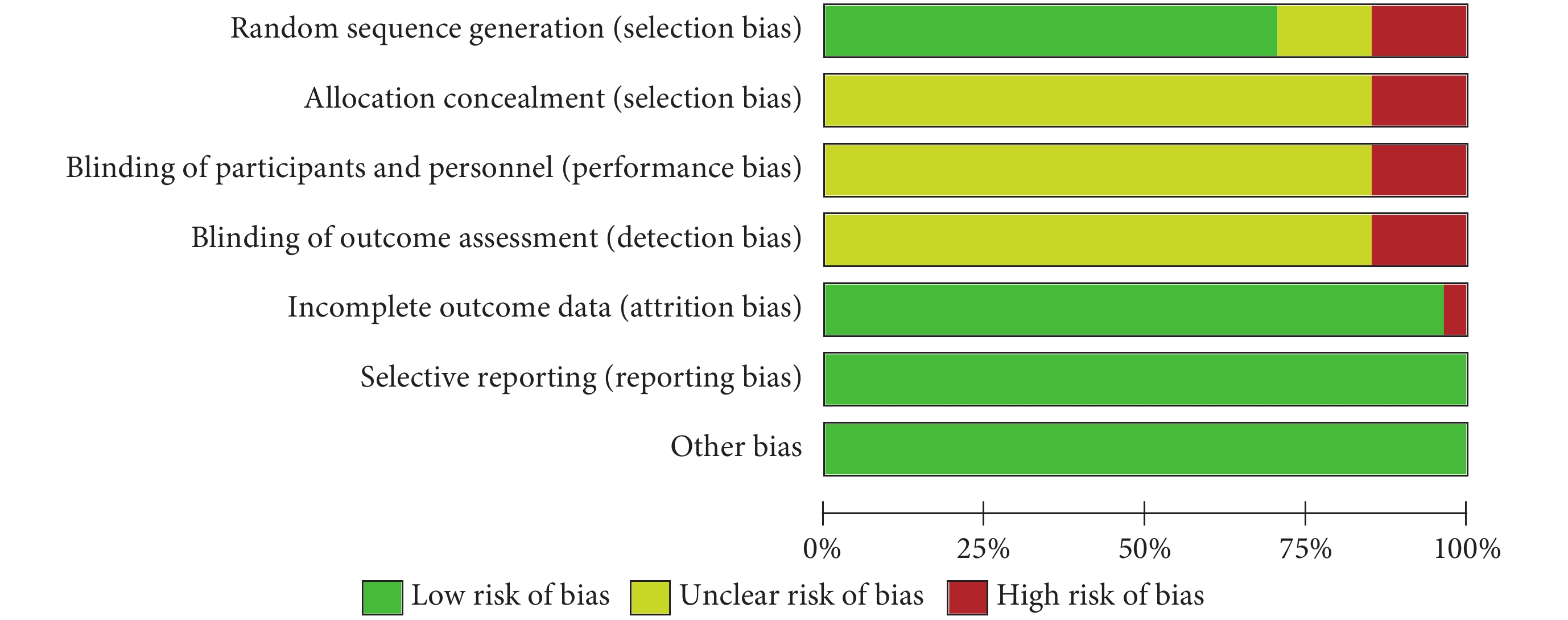

2.2 研究特征和風險評估

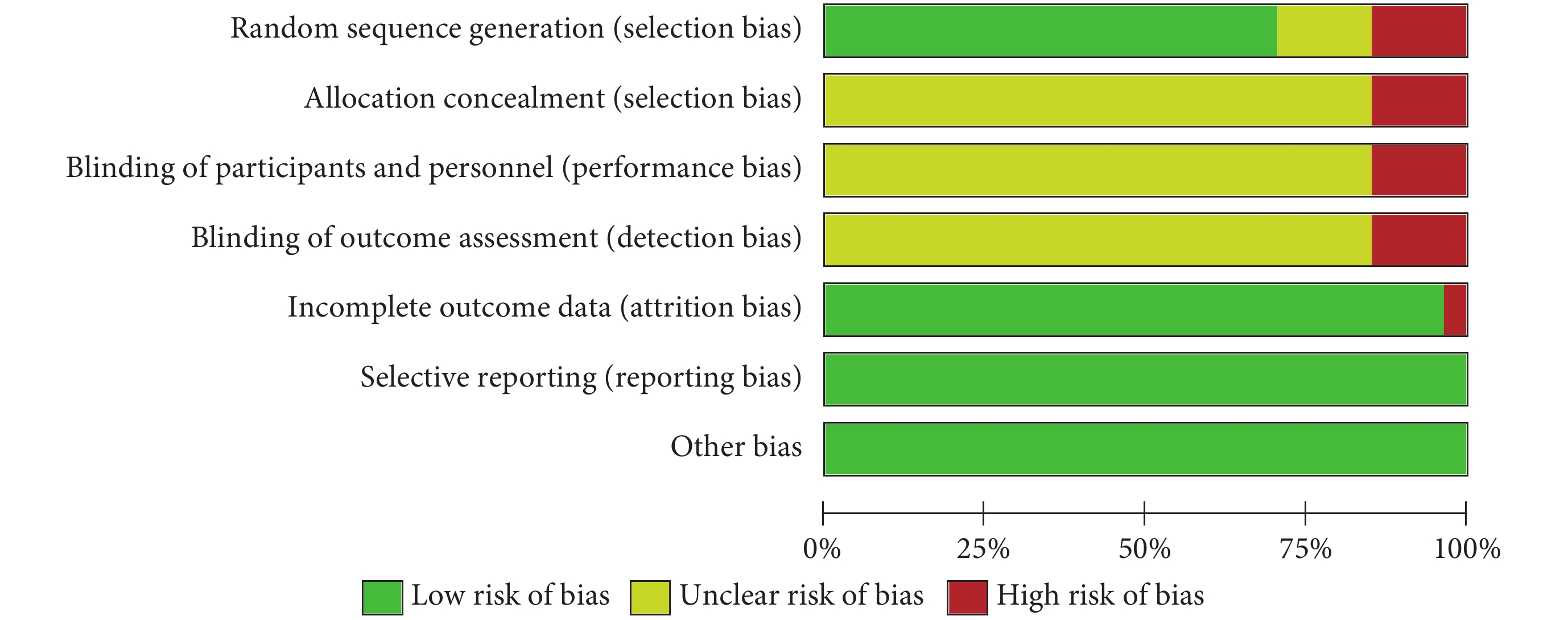

納入27項研究,包括17篇RCT[7,9-13,16-17,20,22-23,25,29-33]、2篇前瞻性隊列研究[19,21]、8篇病例對照研究[8,14-15,18,24,26-28]。共3 619例患者,其中1 814例行CAP輔助內鏡治療食管異物、1 805例行傳統內鏡治療食管異物。所有研究NOS評分均≥7 分;見表1。風險評估結果:納入的27篇研究中,其中4篇病例對照研究[8,14,18,24]未描述隨機方法的定為風險不清楚,4篇病例對照研究[15,26-28]隨機序列產生定為高風險;見圖2。

±s)/例/

±s)/例/ ±s]

±s]

圖2

Cochrane風險評估圖

圖2

Cochrane風險評估圖

2.3 Meta分析結果

2.3.1 成功率

25項研究[7-18,20-29,31-33]對CAP輔助內鏡和傳統內鏡取出食管異物成功率進行分析。采用固定效應模型進行Meta分析,結果顯示CAP輔助內鏡成功率更高[OR=14.43,95%CI(10.64, 19.55),P<0.000 1];見表2。

2.3.2 并發癥

24項研究[7-15,17-19,21-29,31-33]對CAP輔助內鏡和傳統內鏡取出食管異物術后并發癥進行分析。采用固定效應模型進行Meta分析,結果顯示CAP輔助內鏡并發癥發生率低[OR=0.30,95%CI(0.23,0.38),P<0.000 1];見表2。

2.3.3 耐受度

12項研究[10,13-14,16,18,23-25,27,29,31,33]對CAP輔助內鏡和傳統內鏡取出食管異物時患者耐受度進行分析。采用固定效應模型進行Meta分析,結果顯示CAP輔助內鏡患者耐受度更高[OR=4.07,95%CI(2.95,5.60),P<0.000 1];見表2。

2.3.4 清晰度

17項研究[7-8,10,12-14,18-19,23-27,29-31,33]對CAP輔助內鏡和傳統內鏡取出食管異物的術中視野清晰度進行分析。采用固定效應模型進行Meta分析,結果顯示CAP輔助內鏡清晰度更高[OR=12.00,95%CI(7.29,19.76),P<0.000 1];見表2。

2.3.5 手術時間

25項研究[7-11,13-29,31-33]對CAP輔助內鏡和傳統內鏡取出食管異物的手術時間進行分析。采用隨機效應模型進行Meta分析,結果顯示CAP輔助內鏡手術時間更短[SMD=?1.83,95%CI(?2.31,?1.34),P<0.000 1];見表2。

2.4 亞組分析

為了盡可能減少不同研究設計類型間的異質性,將取出異物成功率、術后并發癥、患者耐受度、術中視野清晰度、手術時間分為RCT組、病例對照研究組及隊列研究組后進行亞組分析。結果顯示,與總體分析結果相比,按研究類型進行亞組分析后,除手術時間異質性仍較高外,其余4項結局指標的異質性均無明顯變化,表明手術時間結局指標高異質性可能不是由納入的研究類型不同所致;見表2。

2.5 敏感性分析

分別采用固定和隨機效應模型分析取出食管異物的成功率、術后并發癥、患者耐受度、術中視野清晰度,結果無明顯差異。而手術時間原始研究間異質性較大(P<0.000 1,I2=97%),對其進行敏感性分析,逐步排除一些研究直至研究間異質性較低(P=0.61,I2=0%),再分別使用隨機和固定效應模型進行驗證,結果無明顯變化,表明Meta分析結果穩定;見表3。

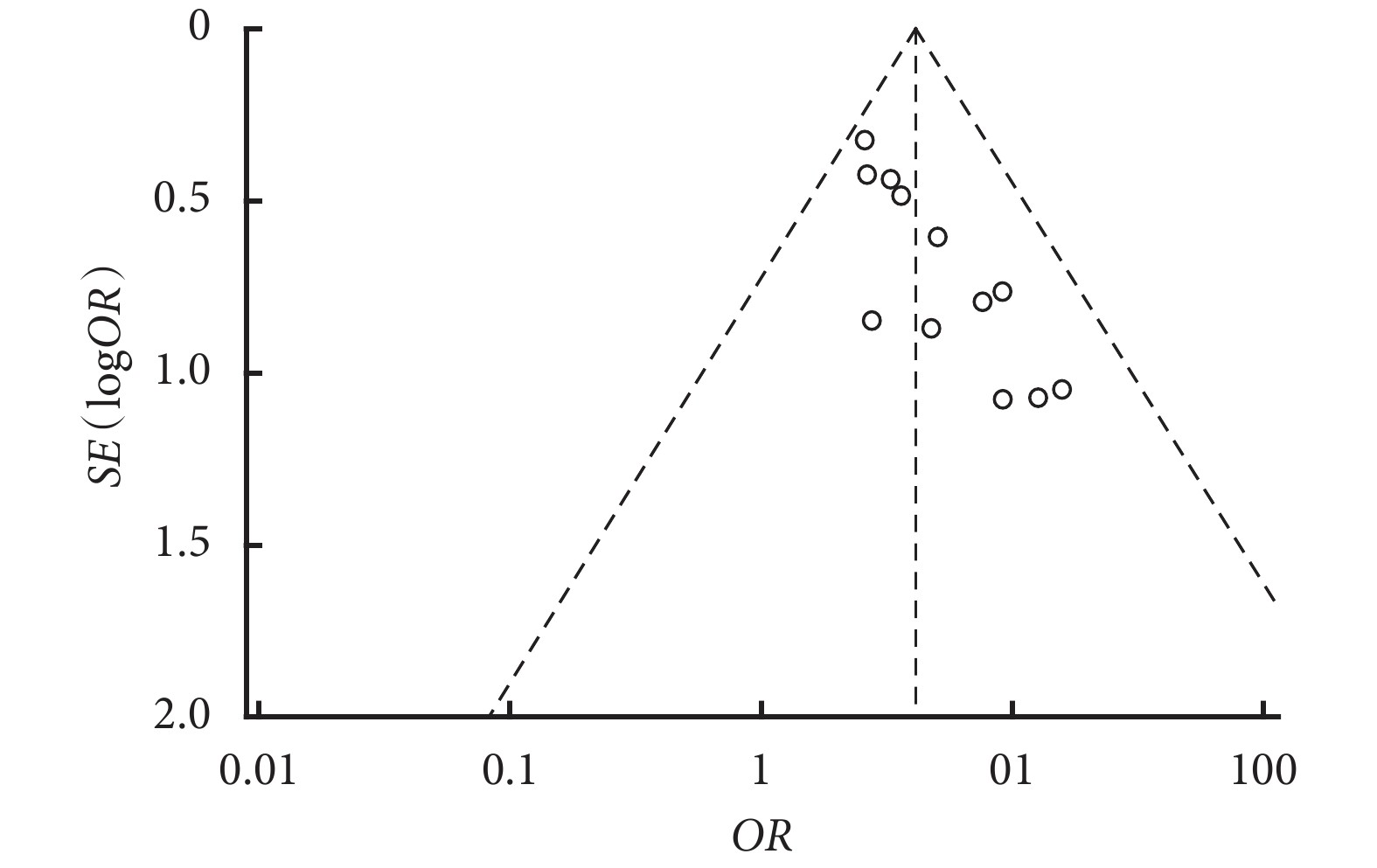

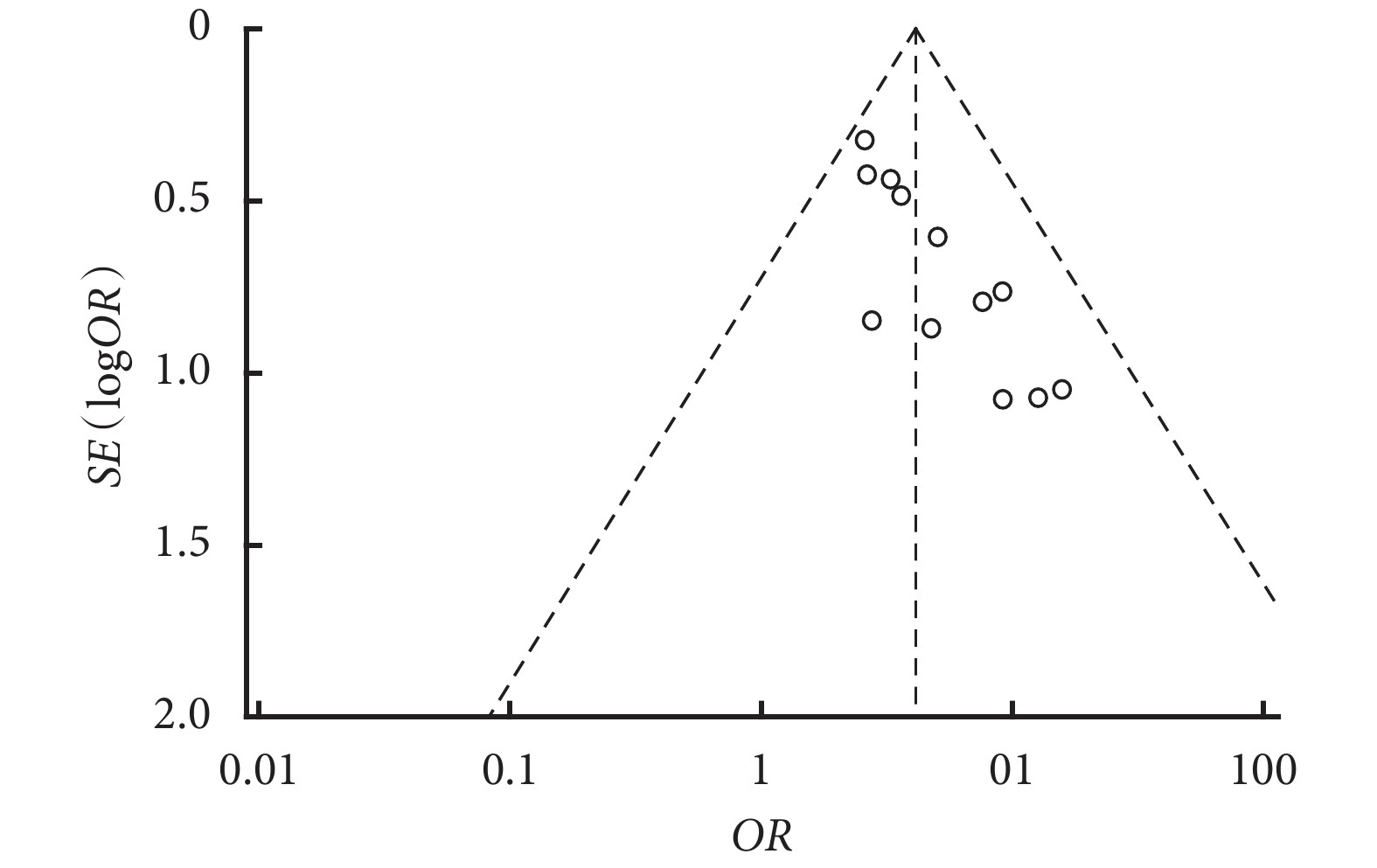

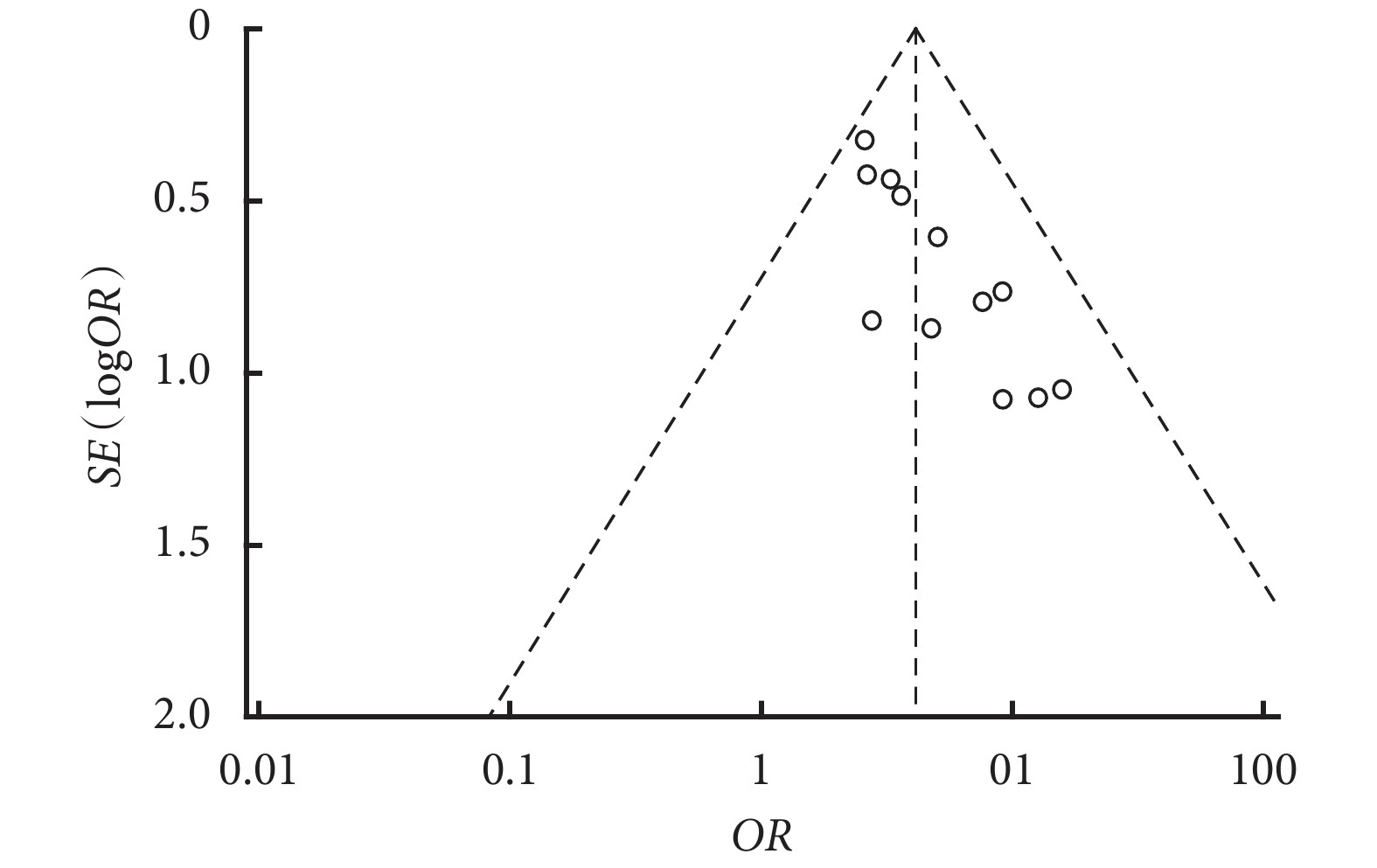

2.6 發表偏倚分析

食管異物取出時患者耐受度的漏斗圖顯示,大部分納入文獻呈對稱分布,外側無研究分布,表明本研究發表偏倚較小;見圖3。

圖3

食管異物取出時患者的耐受度漏斗圖

圖3

食管異物取出時患者的耐受度漏斗圖

3 討論

歐洲胃腸內窺鏡檢查協會(ESGE) 指南[6]推薦在沒有套管的情況下可以使用CAP輔助技術,降低移除尖銳異物時黏膜損傷的風險。隨著近些年內鏡技術迅速發展,食管異物的內鏡治療正逐漸取代外科手術,內鏡下治療表現出明顯優勢,如手術時間短、患者耐受度更好、創傷小易恢復、并發癥少以及費用低廉等,且內鏡具有診斷和治療的雙重價值。臨床上也推薦使用內鏡治療上消化道異物[39-43]。CAP輔助技術是指使用透明帽安裝在內鏡的尖端,類似于食管靜脈曲張結扎術中使用的帽[44-45],目前對于CAP輔助內鏡與傳統內鏡臨床治療效果的評價結論不一。因此,本研究通過檢索已發表的有關CAP輔助內鏡與傳統內鏡治療食管異物臨床效果比較的文獻,對相關的臨床觀察指標使用Meta分析的統計方法分析,從而對CAP輔助內鏡和傳統內鏡的臨床效果和安全性進行全面客觀的系統評價。術野清晰度差、患者耐受度低是導致內鏡異物取出術失敗或出血、穿孔等嚴重并發癥的重要原因[46-47]。所以本研究選用內鏡下取出異物成功率、術后并發癥、患者耐受度、術中視野清晰度作為主要結局指標,內鏡下手術時間作為次要結局指標。

Meta分析及亞組分析結果發現,與傳統內鏡組比較,CAP輔助內鏡組取出異物成功率更高、術后并發癥更少、患者耐受度更好、術中視野清晰度更佳、手術時間更短。因食管管腔相對狹小,加之異物嵌頓引起的食管黏膜局部炎癥水腫,內鏡操作易誘發食管痙攣、收縮等,使得傳統內鏡下取異物時,保持術中視野清晰度變得極為困難,而安裝透明帽輔助內鏡時,可有效觀察食管腔,保持內鏡視野清晰度,更容易捕捉物體和保護黏膜免受撕裂傷,提高了患者耐受度,使異物取出成功率更高、術后并發癥更少,與Ahmed等[48]的研究結果一致。對于內鏡下手術時間,與操作者水平有一定關系,也可能與異物類型、患者配合情況等相關。研究[48]顯示,CAP輔助內鏡組比傳統內鏡組手術時間有縮短趨勢,但差異無統計學意義,可能是因為納入樣本量以及使用內鏡和透明帽類型、異物種類不同,導致我們的研究結果與其有差異。但Mohan等[35]和李茜等[34]的研究結果發現,相比傳統內鏡組,CAP輔助內鏡組手術時間較短,研究結果與本Meta分析結果一致。食管異物嵌頓是臨床常見的內鏡急診,嵌頓物通常由食物或其他物質組成[6,49]。若診斷不及時或治療不當,可發生嚴重并發癥甚至死亡。因此,一旦確診,需立即治療,且在保證手術成功的前提下,盡量減少患者的術后并發癥。食管異物確診和治療首選軟式內鏡,特別是超微胃鏡,內鏡無法取出的異物再行常規手術治療。

本Meta分析的局限性:(1)納入研究樣本量較小;(2)每個研究所使用的內鏡類型、透明帽型號和操作者水平不同;(3)不同研究之間存在一定異質性;(4)各研究的患者基線資料存在一定差異。

綜上所述,使用CAP輔助內鏡比傳統內鏡治療食管異物更有優勢,且有效性及安全性有保障,提高了患者舒適性,降低術后并發癥發生率。CAP輔助內鏡技術是目前臨床上一種安全、有效、可行且簡便的治療方法。其次,由于透明帽在臨床上很容易獲得,也有不同型號透明帽可以選擇,也可自己制作簡易透明帽,經濟成本較低,因此CAP輔助內鏡技術值得臨床進一步推廣應用。

利益沖突:無。

作者貢獻:閔衛潤負責論文設計,實施研究,數據整理與分析,論文撰寫與修改;洪子強、崔百強、金大成負責論文審閱與修改;茍云久、董信春負責論文設計。

食管異物是指食管內難以取出或殘留的異物,食管異物嵌頓是急診科常見的、需緊急內鏡處理的疾病[1-3]。食管異物嵌頓常見于食管的3個生理性狹窄部位,其中以食管入口處最為常見[4]。合適的手術方法可減少對食管的損傷并提高患者術后生活質量[5]。及時的內鏡介入治療對于嵌頓患者預后和減少并發癥的發生至關重要,早期且快速去除食管異物預后更佳[1,6]。由于食管腔相對狹窄,在傳統內鏡下取出異物的過程中,因內鏡下顯露視野不佳導致操作困難使手術時間明顯延長,一定程度上影響了內鏡治療的效果[7]。一些研究[7-33]顯示相比于傳統內鏡,透明帽輔助內鏡(cap-assisted endoscopy,CAP輔助內鏡)取出異物成功率較高、術后并發癥發生率降低,術中視野清晰度也有一定優勢;處理異物時患者耐受度較高,且手術時間更短。由于單一研究納入樣本量有限,得出的結果有待商榷。一篇CAP輔助內鏡治療食管異物的Meta分析[34]只納入2017年前的原始研究;2篇Meta分析[35-36]各納入6篇原始研究,以上已發表文章因年限和樣本量較小,故存在較明顯局限性。本研究納入了大量近期發表文獻,比較CAP輔助內鏡和傳統內鏡治療食管異物的手術成功率、術后并發癥、患者耐受度、術中視野清晰度等,使用Meta分析系統評價CAP輔助內鏡治療食管異物的有效性及安全性,為臨床應用CAP輔助內鏡提供循證醫學證據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 納入標準

(1)研究類型:有關CAP輔助內鏡(胃鏡)下取出食管異物的隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)以及病例對照和隊列研究等,國家不限;(2)研究對象:CAP輔助內鏡治療食管異物作為試驗組,傳統內鏡治療食管異物作為對照組;(3)結局指標:主要結局指標為取出異物成功率、術后并發癥、患者耐受度、術中視野清晰度,次要結局指標為手術時間;(4)納入原始研究為中文或英文文獻;(5)不考慮患者的年齡、性別、種族差異。

1.1.2 排除標準

(1)綜述、書信、文摘、學術講座、病例報告、系統評價和Meta分析;(2)沒有提及或很少涉及本研究所需觀察指標的文獻;(3)研究為非原始研究和動物研究;(4)僅使用CAP輔助內鏡或傳統內鏡治療食管異物,未比較二者療效。

1.2 檢索策略

計算機檢索PubMed、The Cochrane Libray、Web of Science、EMbase、CNKI、萬方數據庫。英文檢索策略使用“foreign body esophagus OR esophageal foreign body OR foreign bodies esophagus”“transparent cap assisted endoscopy OR cap-asisted endoscopic”“endoscopic”等進行結合。中文檢索詞包括食管異物、內鏡治療食管異物、透明帽輔助胃鏡、透明帽輔助內鏡。文獻檢索從數據庫建立至2022年11月。對于文獻數據不全的文章,盡量與作者聯系后獲得完整資料。同時檢索文章的參考文獻或內鏡治療食管異物系統評價和Meta分析,使檢索文獻盡量全面。

1.3 數據資料提取及質量評價方法

由2名研究者獨立閱讀檢索到的文獻,在判斷不確定的情況下詢問有豐富臨床經驗的專科醫師后,再決定是否納入。收集的基線資料包括文獻作者、患者年齡、發表年份、樣本例數及研究類型。2位作者獨立提取數據,整個提取工作結束后,如有不同數據則再進行討論且認真查對。文獻質量評價采用紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa Scale,NOS)[37]。由不同研究者獨自進行評估,并通過商議解決產生的分歧。7~9分的研究認為是高質量研究。

1.4 統計學分析

使用RevMan 5.4.1軟件進行Meta分析。連續變量使用標準化平均差(standardized mean difference,SMD)和95%置信區間(confidence interval,CI)為分析統計量。二分類資料變量采用優勢比(odds ratio,OR)和95%CI。研究間異質性用 RevMan 5.4.1中的Q檢驗,用I2定量評價。若數據整合后I2<50%,表明異質性較小,使用固定效應模型進行分析,反之使用隨機效應模型。為盡可能找出異質性來源,進行亞組分析。使用RevMan軟件的漏斗圖判斷有無發表偏差。敏感性分析采用排除低質量研究和改變效應模型的方法驗證。全文書寫遵循PRISMA聲明[38]。雙側P≤0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 文獻篩選流程

初步檢索到1 504篇文獻。使用EndNote軟件和手工除去重復文獻后共獲得

圖1

篩查文獻流程圖及結果

圖1

篩查文獻流程圖及結果

PubMed(

2.2 研究特征和風險評估

納入27項研究,包括17篇RCT[7,9-13,16-17,20,22-23,25,29-33]、2篇前瞻性隊列研究[19,21]、8篇病例對照研究[8,14-15,18,24,26-28]。共3 619例患者,其中1 814例行CAP輔助內鏡治療食管異物、1 805例行傳統內鏡治療食管異物。所有研究NOS評分均≥7 分;見表1。風險評估結果:納入的27篇研究中,其中4篇病例對照研究[8,14,18,24]未描述隨機方法的定為風險不清楚,4篇病例對照研究[15,26-28]隨機序列產生定為高風險;見圖2。

±s)/例/

±s)/例/ ±s]

±s]

圖2

Cochrane風險評估圖

圖2

Cochrane風險評估圖

2.3 Meta分析結果

2.3.1 成功率

25項研究[7-18,20-29,31-33]對CAP輔助內鏡和傳統內鏡取出食管異物成功率進行分析。采用固定效應模型進行Meta分析,結果顯示CAP輔助內鏡成功率更高[OR=14.43,95%CI(10.64, 19.55),P<0.000 1];見表2。

2.3.2 并發癥

24項研究[7-15,17-19,21-29,31-33]對CAP輔助內鏡和傳統內鏡取出食管異物術后并發癥進行分析。采用固定效應模型進行Meta分析,結果顯示CAP輔助內鏡并發癥發生率低[OR=0.30,95%CI(0.23,0.38),P<0.000 1];見表2。

2.3.3 耐受度

12項研究[10,13-14,16,18,23-25,27,29,31,33]對CAP輔助內鏡和傳統內鏡取出食管異物時患者耐受度進行分析。采用固定效應模型進行Meta分析,結果顯示CAP輔助內鏡患者耐受度更高[OR=4.07,95%CI(2.95,5.60),P<0.000 1];見表2。

2.3.4 清晰度

17項研究[7-8,10,12-14,18-19,23-27,29-31,33]對CAP輔助內鏡和傳統內鏡取出食管異物的術中視野清晰度進行分析。采用固定效應模型進行Meta分析,結果顯示CAP輔助內鏡清晰度更高[OR=12.00,95%CI(7.29,19.76),P<0.000 1];見表2。

2.3.5 手術時間

25項研究[7-11,13-29,31-33]對CAP輔助內鏡和傳統內鏡取出食管異物的手術時間進行分析。采用隨機效應模型進行Meta分析,結果顯示CAP輔助內鏡手術時間更短[SMD=?1.83,95%CI(?2.31,?1.34),P<0.000 1];見表2。

2.4 亞組分析

為了盡可能減少不同研究設計類型間的異質性,將取出異物成功率、術后并發癥、患者耐受度、術中視野清晰度、手術時間分為RCT組、病例對照研究組及隊列研究組后進行亞組分析。結果顯示,與總體分析結果相比,按研究類型進行亞組分析后,除手術時間異質性仍較高外,其余4項結局指標的異質性均無明顯變化,表明手術時間結局指標高異質性可能不是由納入的研究類型不同所致;見表2。

2.5 敏感性分析

分別采用固定和隨機效應模型分析取出食管異物的成功率、術后并發癥、患者耐受度、術中視野清晰度,結果無明顯差異。而手術時間原始研究間異質性較大(P<0.000 1,I2=97%),對其進行敏感性分析,逐步排除一些研究直至研究間異質性較低(P=0.61,I2=0%),再分別使用隨機和固定效應模型進行驗證,結果無明顯變化,表明Meta分析結果穩定;見表3。

2.6 發表偏倚分析

食管異物取出時患者耐受度的漏斗圖顯示,大部分納入文獻呈對稱分布,外側無研究分布,表明本研究發表偏倚較小;見圖3。

圖3

食管異物取出時患者的耐受度漏斗圖

圖3

食管異物取出時患者的耐受度漏斗圖

3 討論

歐洲胃腸內窺鏡檢查協會(ESGE) 指南[6]推薦在沒有套管的情況下可以使用CAP輔助技術,降低移除尖銳異物時黏膜損傷的風險。隨著近些年內鏡技術迅速發展,食管異物的內鏡治療正逐漸取代外科手術,內鏡下治療表現出明顯優勢,如手術時間短、患者耐受度更好、創傷小易恢復、并發癥少以及費用低廉等,且內鏡具有診斷和治療的雙重價值。臨床上也推薦使用內鏡治療上消化道異物[39-43]。CAP輔助技術是指使用透明帽安裝在內鏡的尖端,類似于食管靜脈曲張結扎術中使用的帽[44-45],目前對于CAP輔助內鏡與傳統內鏡臨床治療效果的評價結論不一。因此,本研究通過檢索已發表的有關CAP輔助內鏡與傳統內鏡治療食管異物臨床效果比較的文獻,對相關的臨床觀察指標使用Meta分析的統計方法分析,從而對CAP輔助內鏡和傳統內鏡的臨床效果和安全性進行全面客觀的系統評價。術野清晰度差、患者耐受度低是導致內鏡異物取出術失敗或出血、穿孔等嚴重并發癥的重要原因[46-47]。所以本研究選用內鏡下取出異物成功率、術后并發癥、患者耐受度、術中視野清晰度作為主要結局指標,內鏡下手術時間作為次要結局指標。

Meta分析及亞組分析結果發現,與傳統內鏡組比較,CAP輔助內鏡組取出異物成功率更高、術后并發癥更少、患者耐受度更好、術中視野清晰度更佳、手術時間更短。因食管管腔相對狹小,加之異物嵌頓引起的食管黏膜局部炎癥水腫,內鏡操作易誘發食管痙攣、收縮等,使得傳統內鏡下取異物時,保持術中視野清晰度變得極為困難,而安裝透明帽輔助內鏡時,可有效觀察食管腔,保持內鏡視野清晰度,更容易捕捉物體和保護黏膜免受撕裂傷,提高了患者耐受度,使異物取出成功率更高、術后并發癥更少,與Ahmed等[48]的研究結果一致。對于內鏡下手術時間,與操作者水平有一定關系,也可能與異物類型、患者配合情況等相關。研究[48]顯示,CAP輔助內鏡組比傳統內鏡組手術時間有縮短趨勢,但差異無統計學意義,可能是因為納入樣本量以及使用內鏡和透明帽類型、異物種類不同,導致我們的研究結果與其有差異。但Mohan等[35]和李茜等[34]的研究結果發現,相比傳統內鏡組,CAP輔助內鏡組手術時間較短,研究結果與本Meta分析結果一致。食管異物嵌頓是臨床常見的內鏡急診,嵌頓物通常由食物或其他物質組成[6,49]。若診斷不及時或治療不當,可發生嚴重并發癥甚至死亡。因此,一旦確診,需立即治療,且在保證手術成功的前提下,盡量減少患者的術后并發癥。食管異物確診和治療首選軟式內鏡,特別是超微胃鏡,內鏡無法取出的異物再行常規手術治療。

本Meta分析的局限性:(1)納入研究樣本量較小;(2)每個研究所使用的內鏡類型、透明帽型號和操作者水平不同;(3)不同研究之間存在一定異質性;(4)各研究的患者基線資料存在一定差異。

綜上所述,使用CAP輔助內鏡比傳統內鏡治療食管異物更有優勢,且有效性及安全性有保障,提高了患者舒適性,降低術后并發癥發生率。CAP輔助內鏡技術是目前臨床上一種安全、有效、可行且簡便的治療方法。其次,由于透明帽在臨床上很容易獲得,也有不同型號透明帽可以選擇,也可自己制作簡易透明帽,經濟成本較低,因此CAP輔助內鏡技術值得臨床進一步推廣應用。

利益沖突:無。

作者貢獻:閔衛潤負責論文設計,實施研究,數據整理與分析,論文撰寫與修改;洪子強、崔百強、金大成負責論文審閱與修改;茍云久、董信春負責論文設計。