本文報道1例71歲食管癌合并主動脈瓣重度反流男性患者的治療。目前關于這類患者的治療策略存在爭議。對于無需行新輔助治療的老年食管癌患者,為了避免體外循環的風險以及食管腫瘤轉移的潛在風險,我們同期成功實施了經導管主動脈瓣植入術和微創三切口胸腹腔鏡聯合食管癌根治術(McKeown術)。雙微創手術時間共6 h。患者恢復順利,無手術并發癥。

引用本文: 程良, 劉路路, 肖鑫, 林琳, 楊梅, 范景秀, 余海, 陳龍奇, 郭應強, 袁勇. 同期TAVI聯合McKeown術治療食管癌合并主動脈瓣重度反流一例. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2025, 32(2): 277-280. doi: 10.7507/1007-4848.202303053 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

2021歐洲心臟病學會(European Society of Cardiology,ESC)/歐洲胸心外科協會(European Association for Cardio-Thoracic Surgery,EACTS)心臟瓣膜病管理指南對主動脈瓣反流(aortic regurgitation,AR)的有創干預時機做出了較為明確的建議:對于左心室顯著擴大(左心室收縮末期內徑>50 mm)的無癥狀重度AR且左心室射血分數>55%的患者,進行外科手術干預是合理的[1]。本例患者食管癌合并重度AR且左心室收縮末期內徑 57 mm,具備行心臟瓣膜置換的手術指征。2022 ESC非心臟手術患者心血管評估和管理指南[2]建議:重度AR患者需行高風險的非心臟疾病手術,建議先進行瓣膜手術。但本例患者面臨如下問題:(1)患者高齡,傳統體外循環下開胸瓣膜置換手術風險高、術后康復周期長,且術后需要進行較長時間抗凝治療,短時間內無法行食管癌手術,腫瘤可能會進展;(2)先行心臟手術,再擇期行食管手術,患者需要面臨兩次麻醉及手術,增加患者身體和經濟負擔。

臨床資料 患者,男,71歲,因“排便次數增多”行胃腸鏡檢查,腸鏡結果無特殊。胃鏡提示:食管距門齒29~31 cm處可見片狀黏膜粗糙,邊界清楚。窄帶內鏡觀察時呈茶褐色。病理檢查提示食管下段低分化鱗狀細胞癌(鱗癌)。胸部增強CT提示食管下段管壁稍增厚,余未見明顯異常。術前肺功能檢查提示:一秒率(FEV1/FVC,0.70)輕度下降,患者存在輕度阻塞性通氣功能障礙,小氣道氣流輕-中度受限,通氣儲備功能輕度下降,肺功能輕度受損,最大通氣量(MVV)推算為72.15 L,占預計值84.39%。術前心臟彩色超聲檢查提示:AR重度,主動脈瓣環徑約24 mm,左心室收縮末期內徑 57 mm,左心室射血分數 65%。術前臨床診斷:食管下段鱗癌(cT2N0M0);心臟瓣膜病,重度AR;心功能Ⅲ級。經四川大學華西醫院胸外科、心臟大血管外科聯合麻醉科多學科討論后決定:患者重度AR及食管癌均具備手術指征,先由心臟外科行經導管主動脈瓣植入術(transcatheter aortic valve implantation,TAVI)處理主動脈瓣,胸外科同期行微創McKeown手術(胸腹腔鏡聯合食管癌根治術)處理食管問題,同期解決心臟瓣膜與食管病變,可縮短治療周期、降低圍術期心臟瓣膜相關不良事件的發生風險。

患者應用的J-Valve介入瓣膜,由自膨脹的鎳鈦合金支架、縫合于支架內的豬主動脈瓣以及支架外可移動的定位鍵組成。J-Valve是一款經心尖途徑植入,已經被國家藥品監督管理局批準應用于AR患者的介入人工生物瓣膜。

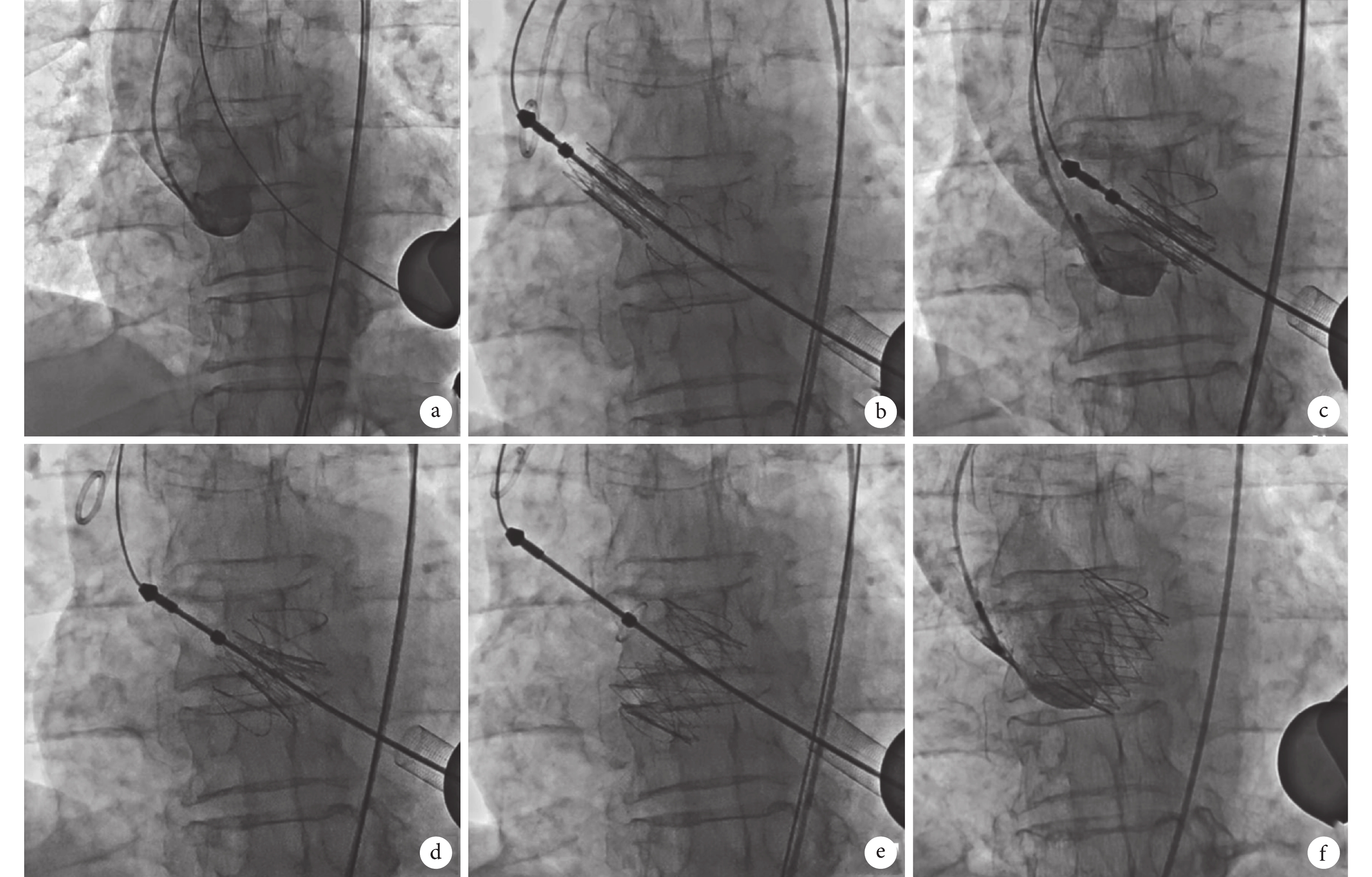

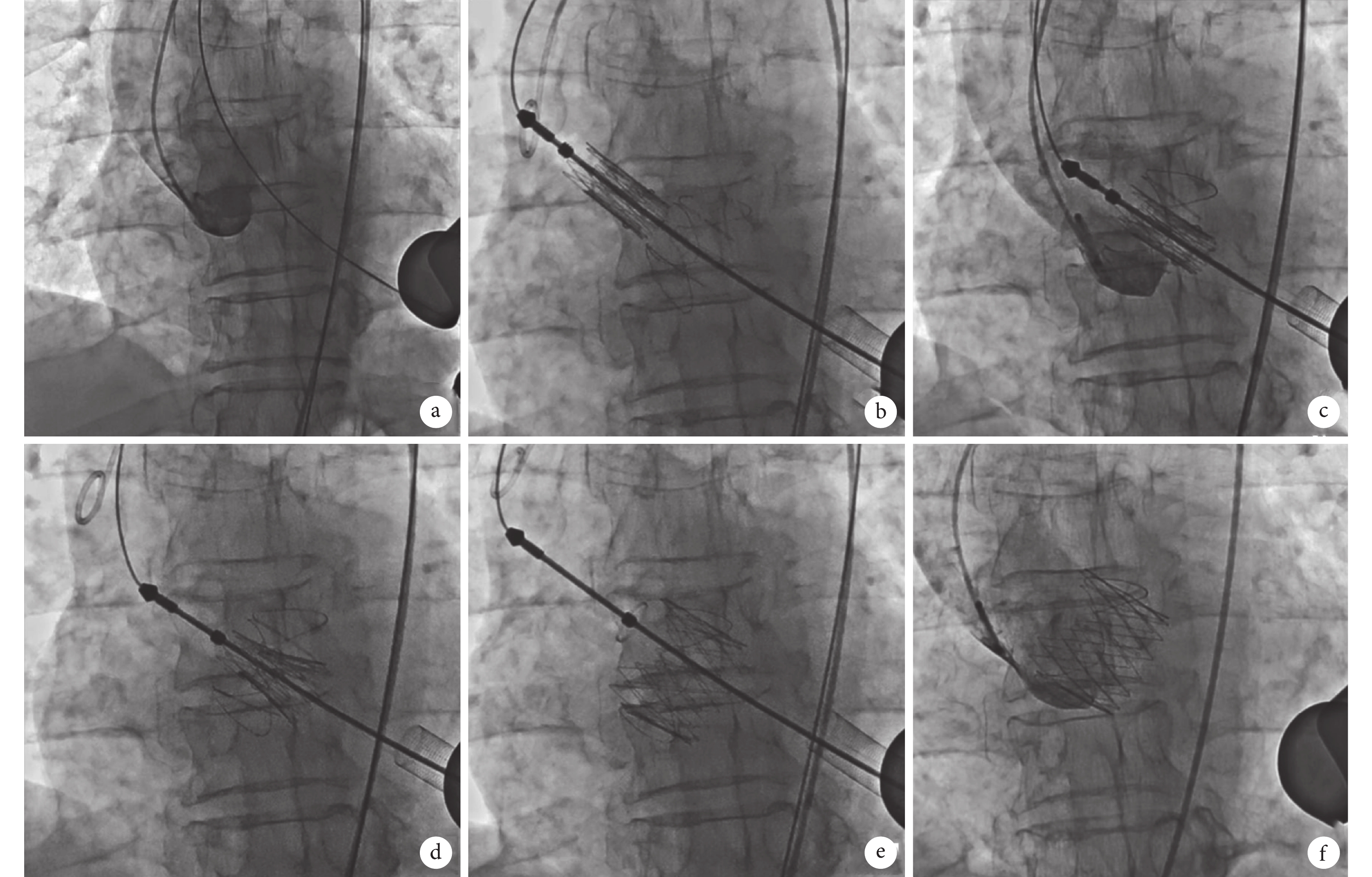

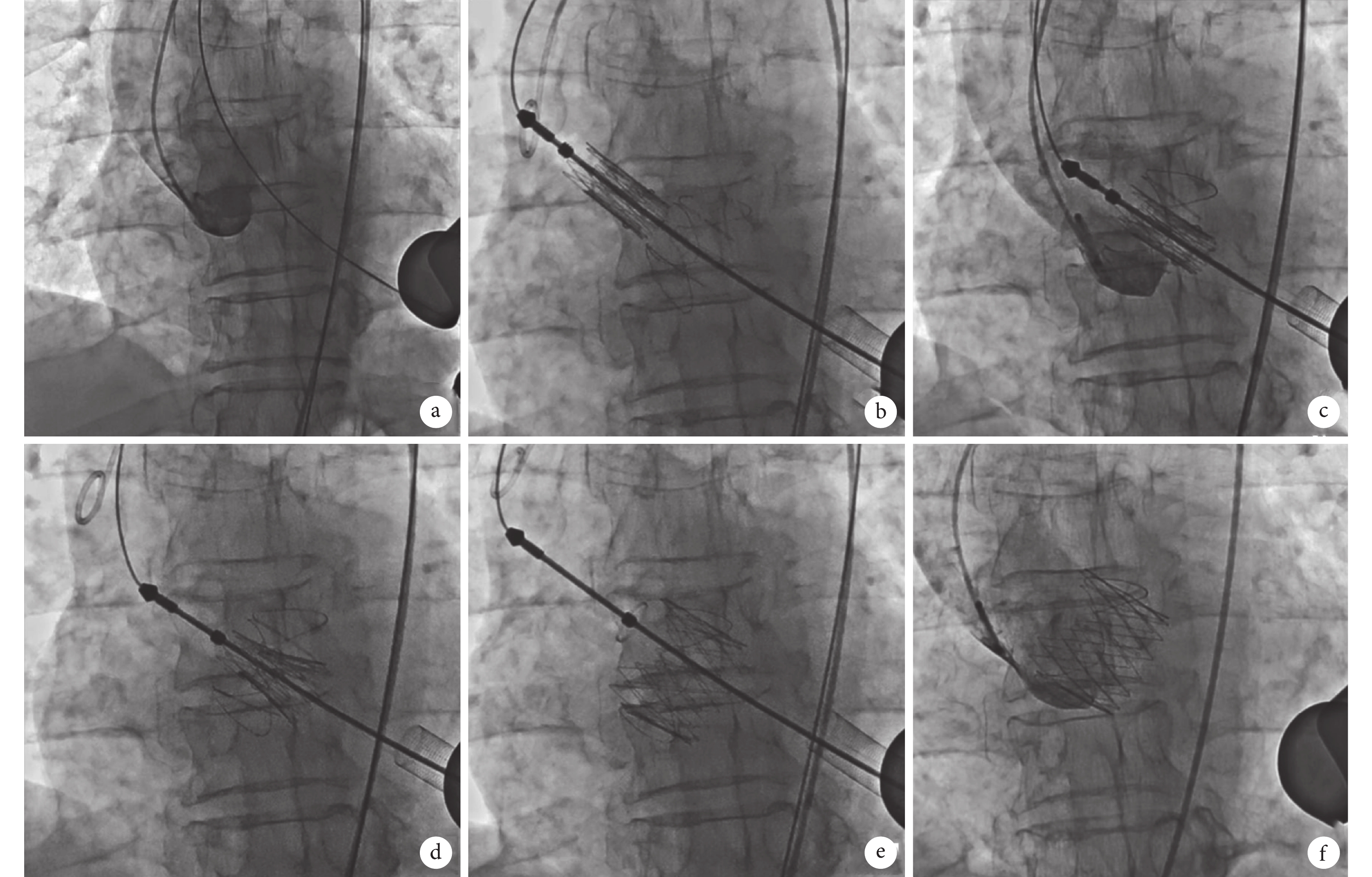

TAVI在雜交手術室全身麻醉下、心臟正常跳動下經心尖入路完成。在熒光透視成像系統輔助下,同時使用經食管超聲心動圖(transesophageal echocardiography,TEE)術中評估、檢測瓣膜釋放即時效果。在透視下確定左心室心尖位置,于左前外側心尖相對應肋間行4 cm切口。暴露心尖裸區,預留雙荷包。調整C臂角度,造影下3個瓣竇顯影,使竇底顯示在同一平面。心尖穿刺,超硬導絲引導下,植入器鈍性穿刺心尖進入左心室,輸送器將J-Valve輸送至主動脈瓣環上的升主動脈中釋放定位鍵,然后回拉植入器,透視下調整定位鍵,使其分別進入主動脈瓣竇內,定位鍵位于竇內后可作為瓣環定位標志,在定位鍵的標記下回拉瓣膜至瓣環平面,隨后再次造影確認人工瓣膜處于瓣環位置后釋放瓣膜,透視和TEE監測瓣膜展開過程,瓣膜完全擴展后,退出植入器,再次造影和TEE評估釋放后瓣膜位置和功能(圖1)。

圖1

經導管主動脈瓣植入術過程

圖1

經導管主動脈瓣植入術過程

a:主動脈瓣造影顯示主動脈瓣大量反流;b:介入瓣膜定位鍵調整進入主動脈瓣竇;c:再次造影確認介入瓣膜植入瓣環位置;d:開始釋放介入瓣膜;e:完全釋放介入瓣膜;f:造影顯示主動脈瓣反流消失,未見瓣周漏

轉換為左側臥位,同期行食管手術(McKeown術)。食管胸部手術:取腋前線第7 肋間作為觀察孔,腋前線第4 肋間作為主操作孔,腋后線第6、9肋間作為副操作孔,建立人工氣胸(壓力 8 mm Hg,1 mm Hg=0.133 kPa)。探查胸腔發現全胸腔閉鎖,游離粘連。探查右側喉返神經并清掃右側喉返神經旁淋巴結,向上游離胸上段食管至胸膜頂,結扎并離斷奇靜脈弓,向下游離中下段食管至食管裂孔。探查左側喉返神經并清掃左側喉返神經旁淋巴結,徹底清掃其余縱隔淋巴結。仔細檢查后,放置胸腔引流管1根后逐層關閉胸部切口。

食管腹部手術:改變患者體位為仰臥位,取肚臍下為腔鏡孔,腹上區劍突下、右側肋弓下與鎖骨中線交叉處及右側肋弓下切口與鏡孔處連線中點處為操作孔(5孔法),建立人工氣腹(壓力 13 mm Hg);游離胃大小彎,清掃胃周淋巴結。腹上區劍突下操作孔延長至3 cm,將胃拖出腹腔制作錐形管狀胃。行全胃減容、幽門成形及錐形管胃成形,管胃直徑3 cm。

食管頸部手術:將錐形管胃經食管裂孔由食管床徑路上提至左頸部,借助三葉鉗鉗夾固定錐形管胃和食管殘端,行端端(食管與胃)手工雙層吻合。胃黏膜與食管黏膜層對應,胃漿肌層與食管肌層對應,分層吻合完畢。逐層關閉頸部切口,術后留置胃管1根。食管手術術中情況:胸膜腔閉鎖,腫瘤位于食管胸中下段,黏膜皺縮改變。

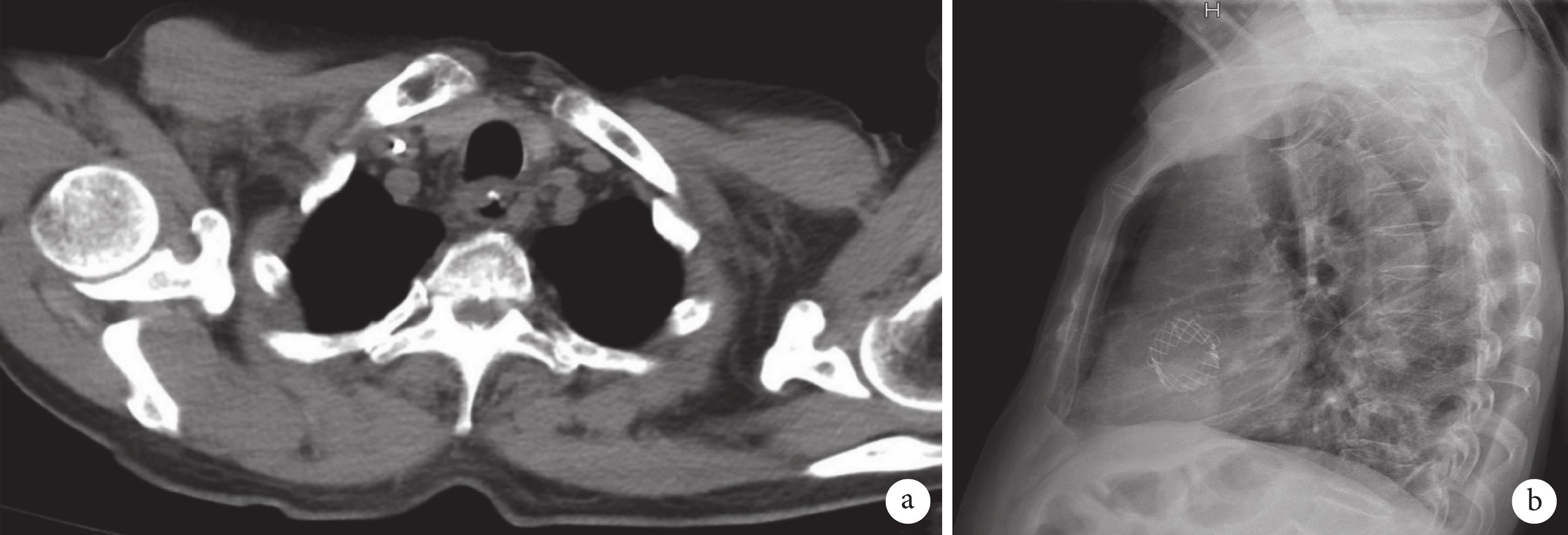

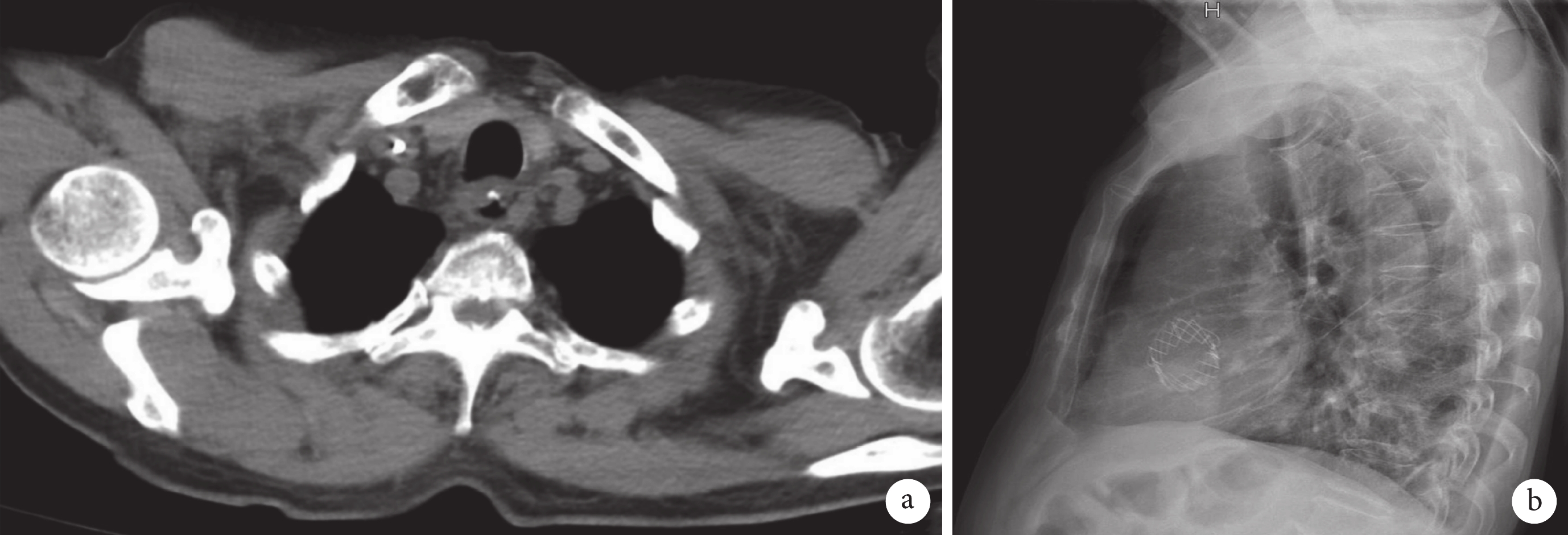

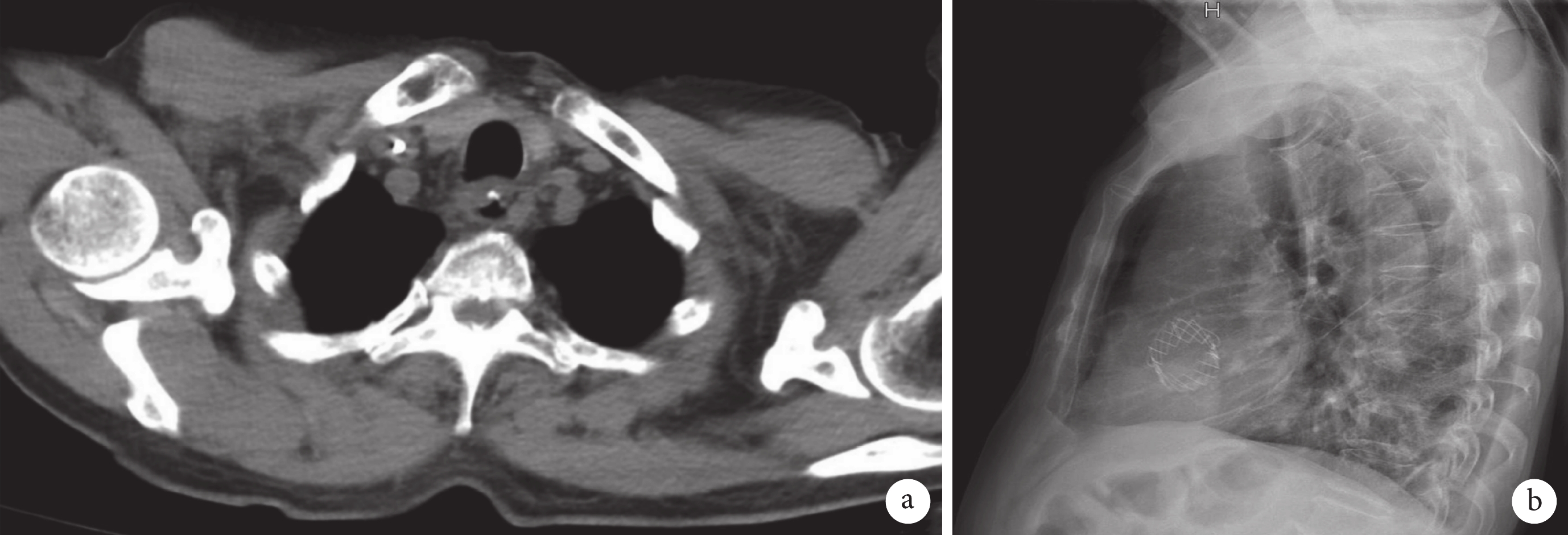

TAVI聯合McKeown手術共計6 h,患者術中及術后情況穩定,術后第1天排除出血后給予華法林2.5 mg管喂(國際標準化比值 1.5~2.0);第1天及第5天復查胸部X線片;第6天開始飲水;第7天拔除胃管,開始流質飲食并復查心臟彩色超聲,結果顯示心臟人工瓣膜功能、結構及位置正常;第9 天復查胸部CT未見異常,拔除胸腔引流管;第10 天出院。患者恢復順利,無手術并發癥(圖2)。術后病檢結果:腫瘤侵及黏膜下層(pT1b);送檢淋巴結情況: 2R區1枚,2L區1枚,4L區1枚,7組3枚,8u區2枚,8M區1枚,8Lo區2枚,10組3枚,15組2枚,16組3枚,17組1枚,均未見癌轉移,術后病理分期為pT1bN0M0。

圖2

經導管主動脈瓣植入術聯合McKeown術后結果

圖2

經導管主動脈瓣植入術聯合McKeown術后結果

a:術后CT端端吻合口平面未見異常;b:術后胸部X線片顯示瓣膜位置良好

本研究經四川大學華西醫院倫理委員會批準,編號:2020-172。

討論 AR由于瓣環及瓣葉沒有鈣化缺乏錨定、瓣環較大且解剖變異性大、通常合并有升主動脈擴張等,既往首選治療方式是外科開胸瓣膜置換手術。然而歐洲瓣膜病流行病學調查發現,>70歲的AR患者僅20%接受外科主動脈瓣置換術(surgical aortic valve replacement,SAVR)治療[3]。Chaliki等[4]報道伴有嚴重心功能不全的AR患者SAVR術后的死亡率高達14%,術后隨訪期間心力衰竭發生率也較高。但隨著TAVI技術的發展及新一代瓣膜器械的應用,例如J-Valve、JenaValve兩款瓣膜支架外均包含有3個錨定鍵,其作用是在術中協助定位,以及夾合自體瓣葉組織增加縱向支撐力,提高了TAVR應用于AR患者的可行性和安全性。我們TAVI治療單純AR擁有最大患者數據量,術后早中期也表現出很好的臨床效果和血流動力學表現[5-6]。

2021 ESC/EACT指南[1]同樣提到:在經驗豐富的中心,開胸換瓣手術不適宜的、解剖結構適合的、單純重度AR,可以采用TAVI。中華人民共和國國家衛生健康委員會醫政醫管局編撰的《食管癌診療指南(2022年版)》[7]建議:胸段食管癌,沒有出現淋巴結轉移,推薦經右胸入路手術,可選擇傳統開放式或腔鏡輔助或機器人輔助下的McKeown食管癌切除術。

患者高齡且重度AR,具備TAVI手術指征;患者食管胸下段鱗癌(cT2N0M0),無需進行新輔助治療,具備直接接受McKeown食管癌切除術指征。但本例食管癌患者合并重度AR,目前沒有現成的治療方案。結合已有的臨床證據及患者的具體情況,我們同期行TAVI聯合McKeown術。同期處理心臟及食管病變風險,既降低了圍術期心臟意外事件風險,也避免了再次手術和腫瘤進展。

有少量文獻報道了重度主動脈瓣膜疾病合并胸部惡性腫瘤的治療情況。Sakai等[8]報道了2例肺癌合并主動脈瓣重度狹窄的患者,患者年齡均>75歲,先行TAVI 1個月后,再行胸腔鏡肺葉/段切除術。Komatsu等[9]介紹了1例82歲肺癌合并主動脈瓣重度狹窄的女性患者,TAVI 3周后再行胸腔鏡肺葉切除術。患者均未出現圍術期并發癥。上述研究均為非同期手術。Xu等[10]報道了1例72歲肺癌合并重度AR的男性,同期行TAVI和胸腔鏡肺葉切除術,術后恢復良好,證實同期TAVI和胸腔鏡下肺葉切除術安全可行。相比肺手術,食管癌手術涉及手術范圍更大、時間更長。食管癌合并心臟瓣膜病的治療,國內外均未見報道。本例患者食管癌合并主動脈疾病,經多學科討論評估后,成功實施了國際首例同期雙微創手術(TAVI+McKeown)。患者術后恢復良好,無圍術期并發癥出現。本病例為復雜食管癌的多學科治療策略提供了很好的參考:對高齡食管癌合并主動脈瓣膜疾病的患者,可以考慮同期進行微創TAVI及食管癌手術。

利益沖突:無。

作者貢獻:程良、劉路路負責臨床操作與實施、文章撰寫;肖鑫、林琳、楊梅、范景秀、余海、陳龍奇負責臨床操作與實施、稿件核對與審查;郭應強、袁勇負責臨床指導、操作與實施,文章修改、核對與審查。

2021歐洲心臟病學會(European Society of Cardiology,ESC)/歐洲胸心外科協會(European Association for Cardio-Thoracic Surgery,EACTS)心臟瓣膜病管理指南對主動脈瓣反流(aortic regurgitation,AR)的有創干預時機做出了較為明確的建議:對于左心室顯著擴大(左心室收縮末期內徑>50 mm)的無癥狀重度AR且左心室射血分數>55%的患者,進行外科手術干預是合理的[1]。本例患者食管癌合并重度AR且左心室收縮末期內徑 57 mm,具備行心臟瓣膜置換的手術指征。2022 ESC非心臟手術患者心血管評估和管理指南[2]建議:重度AR患者需行高風險的非心臟疾病手術,建議先進行瓣膜手術。但本例患者面臨如下問題:(1)患者高齡,傳統體外循環下開胸瓣膜置換手術風險高、術后康復周期長,且術后需要進行較長時間抗凝治療,短時間內無法行食管癌手術,腫瘤可能會進展;(2)先行心臟手術,再擇期行食管手術,患者需要面臨兩次麻醉及手術,增加患者身體和經濟負擔。

臨床資料 患者,男,71歲,因“排便次數增多”行胃腸鏡檢查,腸鏡結果無特殊。胃鏡提示:食管距門齒29~31 cm處可見片狀黏膜粗糙,邊界清楚。窄帶內鏡觀察時呈茶褐色。病理檢查提示食管下段低分化鱗狀細胞癌(鱗癌)。胸部增強CT提示食管下段管壁稍增厚,余未見明顯異常。術前肺功能檢查提示:一秒率(FEV1/FVC,0.70)輕度下降,患者存在輕度阻塞性通氣功能障礙,小氣道氣流輕-中度受限,通氣儲備功能輕度下降,肺功能輕度受損,最大通氣量(MVV)推算為72.15 L,占預計值84.39%。術前心臟彩色超聲檢查提示:AR重度,主動脈瓣環徑約24 mm,左心室收縮末期內徑 57 mm,左心室射血分數 65%。術前臨床診斷:食管下段鱗癌(cT2N0M0);心臟瓣膜病,重度AR;心功能Ⅲ級。經四川大學華西醫院胸外科、心臟大血管外科聯合麻醉科多學科討論后決定:患者重度AR及食管癌均具備手術指征,先由心臟外科行經導管主動脈瓣植入術(transcatheter aortic valve implantation,TAVI)處理主動脈瓣,胸外科同期行微創McKeown手術(胸腹腔鏡聯合食管癌根治術)處理食管問題,同期解決心臟瓣膜與食管病變,可縮短治療周期、降低圍術期心臟瓣膜相關不良事件的發生風險。

患者應用的J-Valve介入瓣膜,由自膨脹的鎳鈦合金支架、縫合于支架內的豬主動脈瓣以及支架外可移動的定位鍵組成。J-Valve是一款經心尖途徑植入,已經被國家藥品監督管理局批準應用于AR患者的介入人工生物瓣膜。

TAVI在雜交手術室全身麻醉下、心臟正常跳動下經心尖入路完成。在熒光透視成像系統輔助下,同時使用經食管超聲心動圖(transesophageal echocardiography,TEE)術中評估、檢測瓣膜釋放即時效果。在透視下確定左心室心尖位置,于左前外側心尖相對應肋間行4 cm切口。暴露心尖裸區,預留雙荷包。調整C臂角度,造影下3個瓣竇顯影,使竇底顯示在同一平面。心尖穿刺,超硬導絲引導下,植入器鈍性穿刺心尖進入左心室,輸送器將J-Valve輸送至主動脈瓣環上的升主動脈中釋放定位鍵,然后回拉植入器,透視下調整定位鍵,使其分別進入主動脈瓣竇內,定位鍵位于竇內后可作為瓣環定位標志,在定位鍵的標記下回拉瓣膜至瓣環平面,隨后再次造影確認人工瓣膜處于瓣環位置后釋放瓣膜,透視和TEE監測瓣膜展開過程,瓣膜完全擴展后,退出植入器,再次造影和TEE評估釋放后瓣膜位置和功能(圖1)。

圖1

經導管主動脈瓣植入術過程

圖1

經導管主動脈瓣植入術過程

a:主動脈瓣造影顯示主動脈瓣大量反流;b:介入瓣膜定位鍵調整進入主動脈瓣竇;c:再次造影確認介入瓣膜植入瓣環位置;d:開始釋放介入瓣膜;e:完全釋放介入瓣膜;f:造影顯示主動脈瓣反流消失,未見瓣周漏

轉換為左側臥位,同期行食管手術(McKeown術)。食管胸部手術:取腋前線第7 肋間作為觀察孔,腋前線第4 肋間作為主操作孔,腋后線第6、9肋間作為副操作孔,建立人工氣胸(壓力 8 mm Hg,1 mm Hg=0.133 kPa)。探查胸腔發現全胸腔閉鎖,游離粘連。探查右側喉返神經并清掃右側喉返神經旁淋巴結,向上游離胸上段食管至胸膜頂,結扎并離斷奇靜脈弓,向下游離中下段食管至食管裂孔。探查左側喉返神經并清掃左側喉返神經旁淋巴結,徹底清掃其余縱隔淋巴結。仔細檢查后,放置胸腔引流管1根后逐層關閉胸部切口。

食管腹部手術:改變患者體位為仰臥位,取肚臍下為腔鏡孔,腹上區劍突下、右側肋弓下與鎖骨中線交叉處及右側肋弓下切口與鏡孔處連線中點處為操作孔(5孔法),建立人工氣腹(壓力 13 mm Hg);游離胃大小彎,清掃胃周淋巴結。腹上區劍突下操作孔延長至3 cm,將胃拖出腹腔制作錐形管狀胃。行全胃減容、幽門成形及錐形管胃成形,管胃直徑3 cm。

食管頸部手術:將錐形管胃經食管裂孔由食管床徑路上提至左頸部,借助三葉鉗鉗夾固定錐形管胃和食管殘端,行端端(食管與胃)手工雙層吻合。胃黏膜與食管黏膜層對應,胃漿肌層與食管肌層對應,分層吻合完畢。逐層關閉頸部切口,術后留置胃管1根。食管手術術中情況:胸膜腔閉鎖,腫瘤位于食管胸中下段,黏膜皺縮改變。

TAVI聯合McKeown手術共計6 h,患者術中及術后情況穩定,術后第1天排除出血后給予華法林2.5 mg管喂(國際標準化比值 1.5~2.0);第1天及第5天復查胸部X線片;第6天開始飲水;第7天拔除胃管,開始流質飲食并復查心臟彩色超聲,結果顯示心臟人工瓣膜功能、結構及位置正常;第9 天復查胸部CT未見異常,拔除胸腔引流管;第10 天出院。患者恢復順利,無手術并發癥(圖2)。術后病檢結果:腫瘤侵及黏膜下層(pT1b);送檢淋巴結情況: 2R區1枚,2L區1枚,4L區1枚,7組3枚,8u區2枚,8M區1枚,8Lo區2枚,10組3枚,15組2枚,16組3枚,17組1枚,均未見癌轉移,術后病理分期為pT1bN0M0。

圖2

經導管主動脈瓣植入術聯合McKeown術后結果

圖2

經導管主動脈瓣植入術聯合McKeown術后結果

a:術后CT端端吻合口平面未見異常;b:術后胸部X線片顯示瓣膜位置良好

本研究經四川大學華西醫院倫理委員會批準,編號:2020-172。

討論 AR由于瓣環及瓣葉沒有鈣化缺乏錨定、瓣環較大且解剖變異性大、通常合并有升主動脈擴張等,既往首選治療方式是外科開胸瓣膜置換手術。然而歐洲瓣膜病流行病學調查發現,>70歲的AR患者僅20%接受外科主動脈瓣置換術(surgical aortic valve replacement,SAVR)治療[3]。Chaliki等[4]報道伴有嚴重心功能不全的AR患者SAVR術后的死亡率高達14%,術后隨訪期間心力衰竭發生率也較高。但隨著TAVI技術的發展及新一代瓣膜器械的應用,例如J-Valve、JenaValve兩款瓣膜支架外均包含有3個錨定鍵,其作用是在術中協助定位,以及夾合自體瓣葉組織增加縱向支撐力,提高了TAVR應用于AR患者的可行性和安全性。我們TAVI治療單純AR擁有最大患者數據量,術后早中期也表現出很好的臨床效果和血流動力學表現[5-6]。

2021 ESC/EACT指南[1]同樣提到:在經驗豐富的中心,開胸換瓣手術不適宜的、解剖結構適合的、單純重度AR,可以采用TAVI。中華人民共和國國家衛生健康委員會醫政醫管局編撰的《食管癌診療指南(2022年版)》[7]建議:胸段食管癌,沒有出現淋巴結轉移,推薦經右胸入路手術,可選擇傳統開放式或腔鏡輔助或機器人輔助下的McKeown食管癌切除術。

患者高齡且重度AR,具備TAVI手術指征;患者食管胸下段鱗癌(cT2N0M0),無需進行新輔助治療,具備直接接受McKeown食管癌切除術指征。但本例食管癌患者合并重度AR,目前沒有現成的治療方案。結合已有的臨床證據及患者的具體情況,我們同期行TAVI聯合McKeown術。同期處理心臟及食管病變風險,既降低了圍術期心臟意外事件風險,也避免了再次手術和腫瘤進展。

有少量文獻報道了重度主動脈瓣膜疾病合并胸部惡性腫瘤的治療情況。Sakai等[8]報道了2例肺癌合并主動脈瓣重度狹窄的患者,患者年齡均>75歲,先行TAVI 1個月后,再行胸腔鏡肺葉/段切除術。Komatsu等[9]介紹了1例82歲肺癌合并主動脈瓣重度狹窄的女性患者,TAVI 3周后再行胸腔鏡肺葉切除術。患者均未出現圍術期并發癥。上述研究均為非同期手術。Xu等[10]報道了1例72歲肺癌合并重度AR的男性,同期行TAVI和胸腔鏡肺葉切除術,術后恢復良好,證實同期TAVI和胸腔鏡下肺葉切除術安全可行。相比肺手術,食管癌手術涉及手術范圍更大、時間更長。食管癌合并心臟瓣膜病的治療,國內外均未見報道。本例患者食管癌合并主動脈疾病,經多學科討論評估后,成功實施了國際首例同期雙微創手術(TAVI+McKeown)。患者術后恢復良好,無圍術期并發癥出現。本病例為復雜食管癌的多學科治療策略提供了很好的參考:對高齡食管癌合并主動脈瓣膜疾病的患者,可以考慮同期進行微創TAVI及食管癌手術。

利益沖突:無。

作者貢獻:程良、劉路路負責臨床操作與實施、文章撰寫;肖鑫、林琳、楊梅、范景秀、余海、陳龍奇負責臨床操作與實施、稿件核對與審查;郭應強、袁勇負責臨床指導、操作與實施,文章修改、核對與審查。