版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

對于主動脈根部瘤患者,可使用帶機械瓣的人工管道替換主動脈瓣及升主動脈,該技術由Bentall等[1]于上世紀提出。此后,主動脈根部手術得到了多項重大進展,其中包括對冠狀動脈開口吻合技術的改進[2]、使用帶有主動脈瓣竇部的移植物[3]等。Bentall術式及其改進術式易于開展,療效確切,一直以來被認為是主動脈根部瘤引起的升主動脈和主動脈竇疾病的最佳治療方式。隨著人們對術后人工瓣膜耐久性及其相關并發癥的關注,David和Feindel[4]于1991年首次引入了保留瓣膜的主動脈根部置換術(valve-sparing aortic root replacement,VSRR)的概念,而在VSRR中最常見的是主動脈根部重塑術(Remodeling術)[5]和主動脈根部再植術(Reimplantation術)[4]。主動脈根部重塑術生理性重建了主動脈竇,遠期主動脈瓣環存在擴張,進而導致主動脈瓣反流的可能性[6]。近年來,研究[7]報道,Remodeling+Ring(改良Yacoub)技術在加固并縮小已擴張瓣環方面滿意效果。本文回顧性分析我院行改良Yacoub術治療主動脈根部瘤患者的臨床資料,并總結相關臨床經驗。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析2020年7月—2023年5月于四川大學華西醫院接受改良Yacoub術治療主動脈根部瘤患者的臨床資料。所有患者術前均采用心臟超聲及主動脈增強CT進行評估并診斷。納入標準:(1)主動脈根部瘤合并不同程度的主動脈瓣功能不全,且需要手術治療;(2)主動脈瓣功能正常或可通過修復保留,且適合保留的瓣膜結構完整;(3)術前經胸超聲心動圖提示主動脈竇部直徑≥45 mm。排除標準:(1)主動脈瓣存在嚴重功能不全,且瓣膜質量不佳,存在穿孔、鈣化等病變,需要進行置換手術;(2)患有嚴重的心血管合并癥,如嚴重的心肌病變、心律失常、心力衰竭等,不適合手術治療;(3)患有嚴重的腎功能不全、肺功能不全等器官功能障礙,不能承受手術風險;(4)患有嚴重的感染或免疫功能低下,存在術后感染風險。

1.2 手術方法

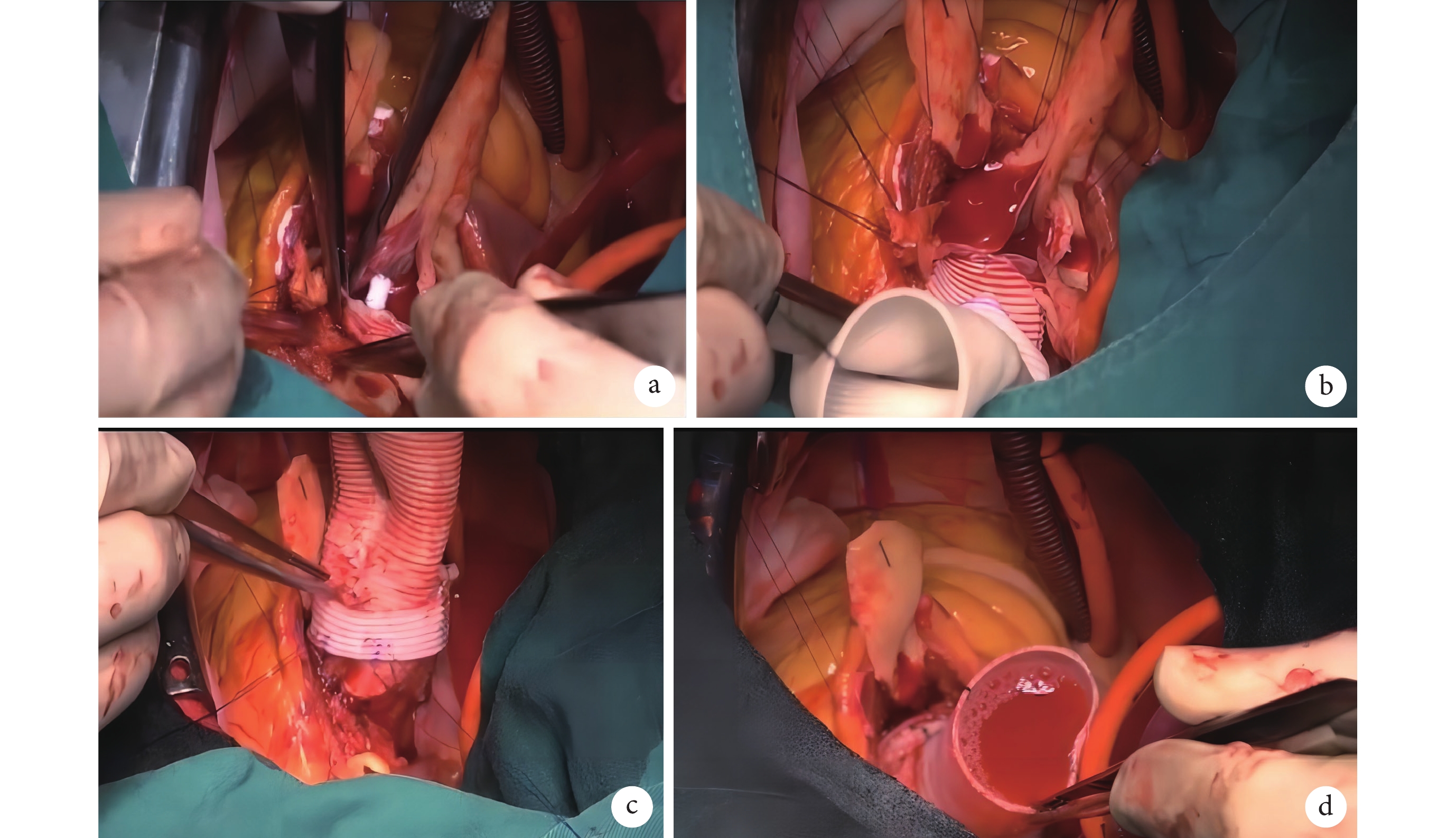

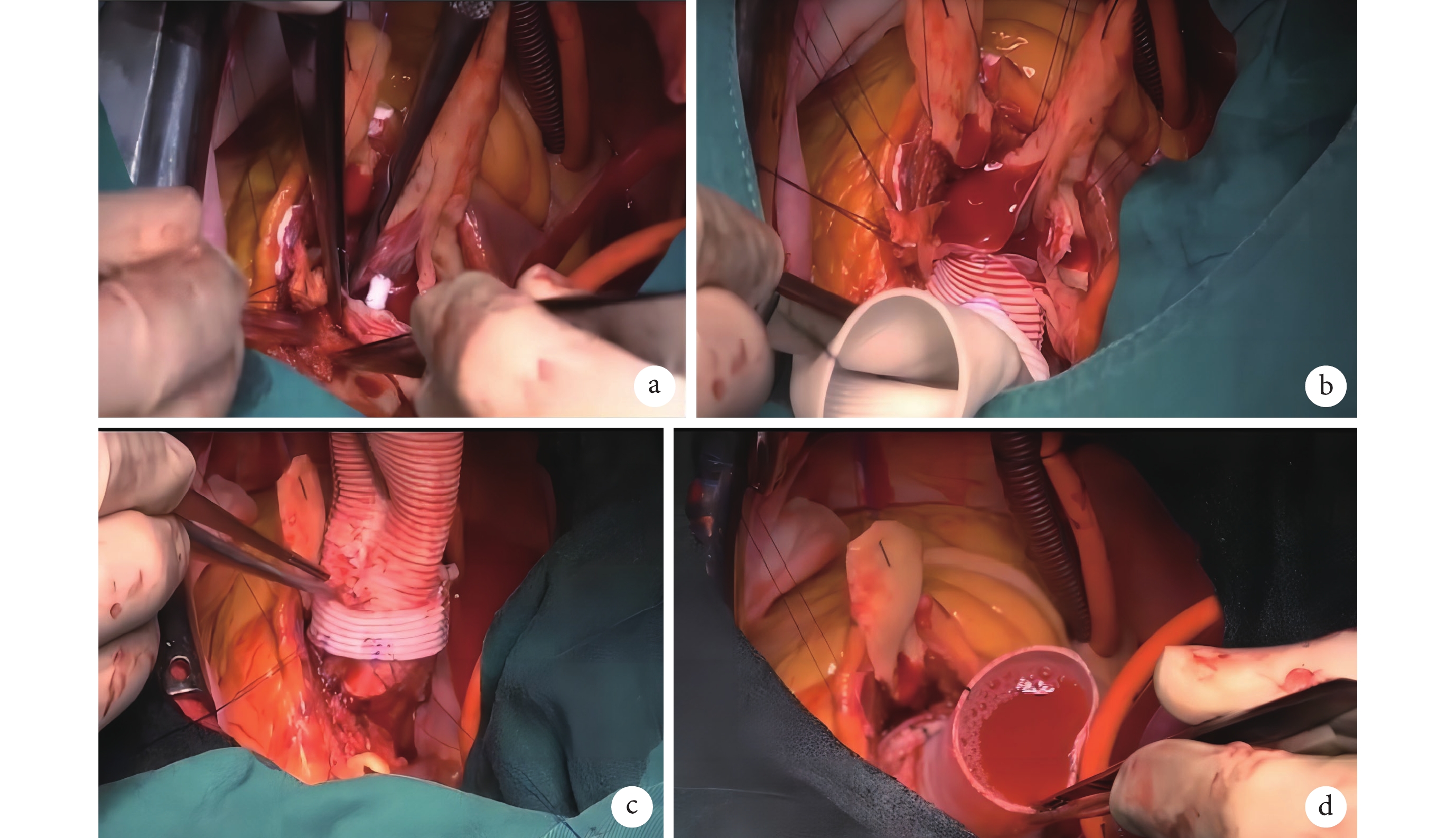

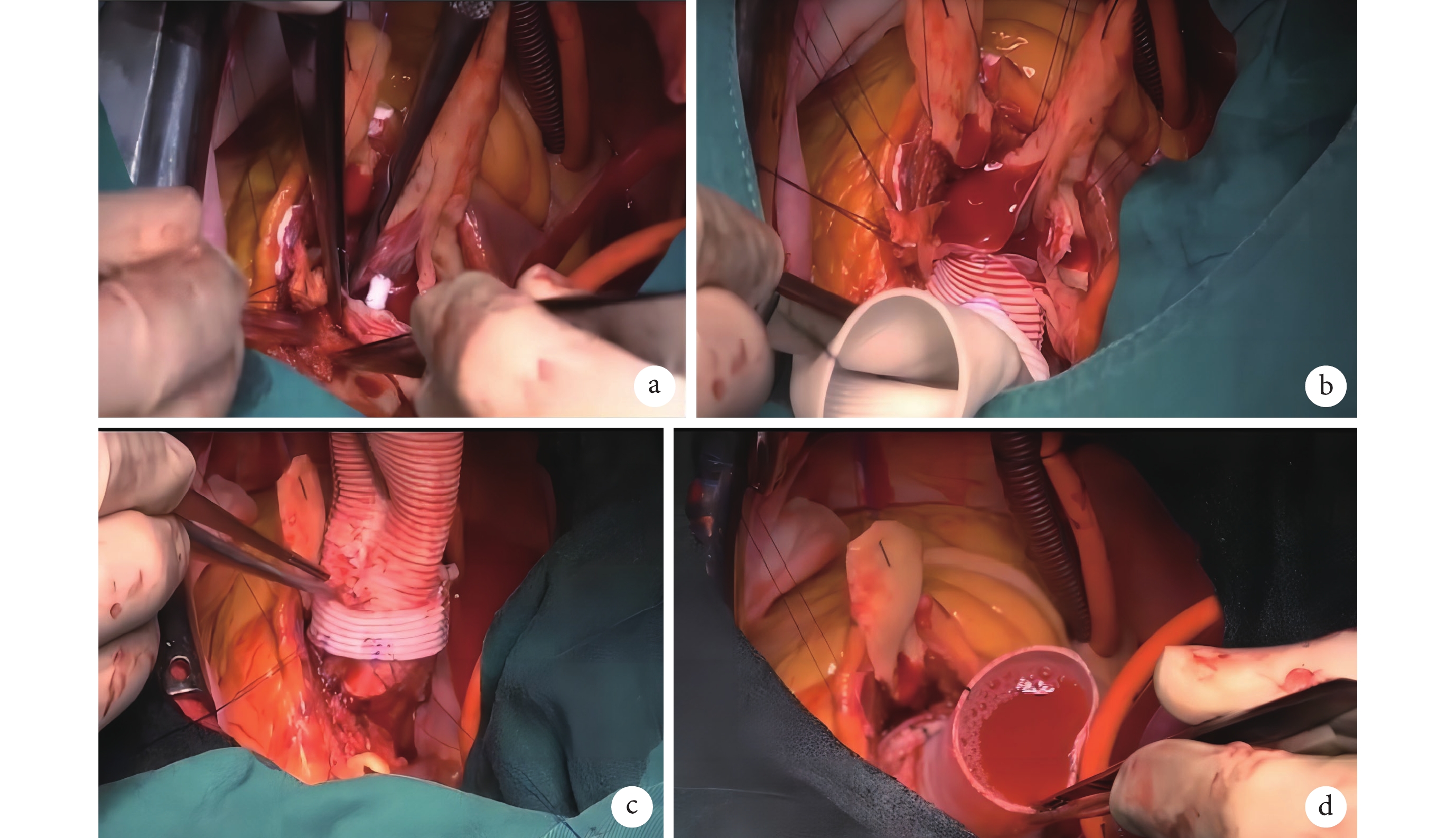

采用正中開胸,通過升主動脈插管及右心房雙腔靜脈導管進行體外循環,隨后阻斷和切開升主動脈,系統評估主動脈根部。觀察是否有破口,測量主動脈根部直徑和主動脈瓣環徑,同時評估瓣膜本身是否存在影響術后功能的病變。評估主動脈瓣葉幾何學高度(geometry height,gH)和有效高度(effective height,eH)。游離左、右冠狀動脈開口以備再植。切除主動脈竇部動脈壁,保留5~6 mm邊緣。向下游離主動脈根部,直至瓣環下水平,“U”型縫合6針備用(圖1a)。使用與患者血管徑匹配的人工血管,并裁剪為“花瓣狀”與主動脈吻合(圖1b)。將另一人工血管(直徑32 mm,Maquet,法國)裁剪為5 mm左右寬的環備用。將已吻合的人工血管套入環內,并使用預留“U”型縫線將環固定于瓣環平面(圖1c)。隨后使用合適直徑的Hegar探條(21~23 mm),打結均勻環縮主動脈瓣環至其直徑與患者體表面積相匹配。試水無反流(圖1d)。若合并主動脈瓣二葉式畸形,則松解部分瓣葉,折疊縫合脫垂部分瓣葉,對齊瓣葉游離緣,從而恢復主動脈瓣葉形態。最后分別移植冠狀動脈開口于人工血管,并吻合人工血管與升主動脈遠端。

圖1

改良Yacoub術術中圖

圖1

改良Yacoub術術中圖

a:游離主動脈根部至瓣環下水平,“U”型縫合6針備用;b:裁剪人工血管為“花瓣狀”與主動脈吻合;c:將人工血管環固定于瓣環平面;d:試水無反流

1.3 統計學分析

采用SPSS 23.0進行統計學分析。服從正態分布的計量資料采用均數±標準差(x±s)描述,不服從正態分布的計量資料采用中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述;計數資料采用例數描述。

1.4 倫理審查

本研究經四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會審批,批號為:2024年審(827)號。

2 結果

共納入4例患者,均為男性,平均年齡(47.3±10.3)歲,體表面積(1.9±0.2)m2。術前經胸心臟超聲心動圖提示:主動脈瓣反流輕度3例,中度1例;1例患者合并主動脈瓣二葉式畸形。術前紐約心臟協會(New York Heart Association,NYHA)心功能分級Ⅰ級1例,Ⅱ級3例。患者一般資料見表1。

4例患者均康復出院,無二次開胸手術,未出現腦損傷、感染、呼吸衰竭、腎功不全等術后并發癥。術后隨訪(17.0±13.1)個月,無失訪患者。隨訪超聲心動圖提示:主動脈瓣無反流2例,輕度反流2例。術后NYHA心功能Ⅰ級3例,Ⅱ級1例。患者心功能與術前相比有一定改善,左心室舒張末期內徑及容積較術前減小。術后主動脈瓣環徑及主動脈竇部最大直徑均較術前縮小;見表1。

3 討論

VSRR手術保留了患者原本的瓣膜,從而避免了人工瓣膜并發癥對患者術后生活質量的影響。當前VSRR手術主要分為兩類[4]:主動脈根部重塑術和主動脈根部再植術。與傳統的主動脈根部再植術相比,主動脈根部重塑術在保護主動脈瓣遠期功能上更有優勢[8],在主動脈夾層和二葉式主動脈畸形患者中,主動脈根部重塑術也展現出滿意的遠期效果[9]。既往研究[10]表明,主動脈瓣竇的存在減少了作用在瓣葉上的應力,提供了有效的開口面積,減小了峰值壓差,從而保證了生理性的和平滑的瓣膜運動。Hanke等[11]的研究也表明,對于小瓣環(≤28~30 mm)患者采用主動脈根部重塑術獲益較大,而主動脈根部再植術后跨瓣壓差更高,可能會導致遠期瓣尖損害。

主動脈根部重塑術雖然在血流動力學上相較于主動脈根部再植術有更出色的表現,但未經處理的瓣環是導致手術失敗的主要因素[12]。由于主動脈瓣環成形術對主動脈瓣修復的持久性具有重要意義,因此近年來,主動脈瓣環成形術的選擇受到了較多關注。目前主動脈瓣環成形術主要包括:縫線成形技術、內置成形環以及外置成形環[13]。縫線成形技術主要包括在吻合處和瓣環之間進行縫線成形[14],以及在瓣環基底層面進行縫線成形[15]。縫線成形相較于外置成形環不需要過多解剖分離[16],因此易于開展,但早期在特定材料縫線的情況下觀察到鄰近結構糜爛[16]。內置成形環也具有易于植入的優勢,但成形環可能對瓣尖產生磨損,并且成形環可能開裂[17]。對于外置成形環,則需要在手術過程中進行更多的解剖分離,雖然有研究[18]表示外置成形環能夠增加瓣膜修復的穩定性,但有研究者[16]認為外置成形環的優勢需要排除混雜因素后進一步分析。

在Sch?fers等[19]的一項納入747例主動脈根部重塑術后患者的研究中,幾乎所有再次手術患者都存在不同程度的主動脈瓣反流,這與他們術前過大的瓣環直徑有關。而Seki等[20]開展的一項體外血流動力學測定試驗表明,單獨行主動脈根部重塑術相較主動脈根部再植術會出現更多的主動脈瓣反流,而植入外置成形環的主動脈根部重塑術由于控制了擴張的瓣環,在術后瓣膜功能上有更好的表現。由于我國目前沒有專用于主動脈瓣環成形的商品,所以我們裁剪合適直徑的人工血管環用于加固瓣環。在本組4例患者中,使用約5 mm寬且直徑合適的人工血管加固,在術后近中期效果較滿意。術后2例患者出現主動脈瓣輕度反流,其中1例患者術前主動脈瓣二葉式畸形,Type0型,主動脈瓣中度反流;1例患者為三葉式主動脈瓣,術前輕度反流。2例患者術后輕度殘余反流可能來自主動脈瓣葉折疊后對合緣不光滑。

在主動脈根部擴張患者中,其瓣葉的拉伸可能被術前根部擴張所掩蓋[21],只有在根部直徑縮小后拉伸才會明顯,從而導致術后反流。研究[22]表明,主動脈根部重塑術和主動脈根部再植術失敗大多與主動脈瓣葉有關,尤以瓣葉脫垂為甚。eH的概念被提出后[23],術中可用專業器械測量eH,從而能夠很好地識別瓣葉脫垂,進而對瓣葉進行糾正,減少術后因瓣葉脫垂所致的反流。本組4例患者均在術中測量了主動脈瓣葉的eH值,行瓣葉折疊糾正脫垂后[24],再次測量評估瓣葉對合情況滿意。在后續隨訪中3例患者主動脈瓣反流情況較術前改善,可以認為此手術對于主動脈根部瘤伴主動脈瓣脫垂患者能達到預期療效。

我們總結相關經驗如下:(1)術中環縮主動脈瓣環時,可將適合患者體表面積的Hegar探條(本組病例使用21~23 mm直徑)置于主動脈瓣環內,隨后6針預制線打結,即可實現量化的縮環效果;(2)對于主動脈根部>60 mm患者,主動脈壁較薄,人工血管“花瓣”與其端-端吻合后,有一定的出血風險。本組患者中,1例患者出現此情況,使用帶毛氈褥式縫合法,體外循環全流量控制性降壓狀態下,打結即可修補。

綜上所述,改良Yacoub術治療主動脈根部瘤的效果值得肯定。但本研究仍存在一定局限性,因病例數少導致無法進行手術前后臨床資料比較的統計學分析,需要進一步的大樣本量及遠期隨訪研究證實其可靠性。

利益沖突:無。

作者貢獻:馬鴻嘉負責撰寫文章;郎乾鐳、秦超毅、錢宏負責收集、分析資料;蒙煒、肖正華負責手術及論文修改。

對于主動脈根部瘤患者,可使用帶機械瓣的人工管道替換主動脈瓣及升主動脈,該技術由Bentall等[1]于上世紀提出。此后,主動脈根部手術得到了多項重大進展,其中包括對冠狀動脈開口吻合技術的改進[2]、使用帶有主動脈瓣竇部的移植物[3]等。Bentall術式及其改進術式易于開展,療效確切,一直以來被認為是主動脈根部瘤引起的升主動脈和主動脈竇疾病的最佳治療方式。隨著人們對術后人工瓣膜耐久性及其相關并發癥的關注,David和Feindel[4]于1991年首次引入了保留瓣膜的主動脈根部置換術(valve-sparing aortic root replacement,VSRR)的概念,而在VSRR中最常見的是主動脈根部重塑術(Remodeling術)[5]和主動脈根部再植術(Reimplantation術)[4]。主動脈根部重塑術生理性重建了主動脈竇,遠期主動脈瓣環存在擴張,進而導致主動脈瓣反流的可能性[6]。近年來,研究[7]報道,Remodeling+Ring(改良Yacoub)技術在加固并縮小已擴張瓣環方面滿意效果。本文回顧性分析我院行改良Yacoub術治療主動脈根部瘤患者的臨床資料,并總結相關臨床經驗。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析2020年7月—2023年5月于四川大學華西醫院接受改良Yacoub術治療主動脈根部瘤患者的臨床資料。所有患者術前均采用心臟超聲及主動脈增強CT進行評估并診斷。納入標準:(1)主動脈根部瘤合并不同程度的主動脈瓣功能不全,且需要手術治療;(2)主動脈瓣功能正常或可通過修復保留,且適合保留的瓣膜結構完整;(3)術前經胸超聲心動圖提示主動脈竇部直徑≥45 mm。排除標準:(1)主動脈瓣存在嚴重功能不全,且瓣膜質量不佳,存在穿孔、鈣化等病變,需要進行置換手術;(2)患有嚴重的心血管合并癥,如嚴重的心肌病變、心律失常、心力衰竭等,不適合手術治療;(3)患有嚴重的腎功能不全、肺功能不全等器官功能障礙,不能承受手術風險;(4)患有嚴重的感染或免疫功能低下,存在術后感染風險。

1.2 手術方法

采用正中開胸,通過升主動脈插管及右心房雙腔靜脈導管進行體外循環,隨后阻斷和切開升主動脈,系統評估主動脈根部。觀察是否有破口,測量主動脈根部直徑和主動脈瓣環徑,同時評估瓣膜本身是否存在影響術后功能的病變。評估主動脈瓣葉幾何學高度(geometry height,gH)和有效高度(effective height,eH)。游離左、右冠狀動脈開口以備再植。切除主動脈竇部動脈壁,保留5~6 mm邊緣。向下游離主動脈根部,直至瓣環下水平,“U”型縫合6針備用(圖1a)。使用與患者血管徑匹配的人工血管,并裁剪為“花瓣狀”與主動脈吻合(圖1b)。將另一人工血管(直徑32 mm,Maquet,法國)裁剪為5 mm左右寬的環備用。將已吻合的人工血管套入環內,并使用預留“U”型縫線將環固定于瓣環平面(圖1c)。隨后使用合適直徑的Hegar探條(21~23 mm),打結均勻環縮主動脈瓣環至其直徑與患者體表面積相匹配。試水無反流(圖1d)。若合并主動脈瓣二葉式畸形,則松解部分瓣葉,折疊縫合脫垂部分瓣葉,對齊瓣葉游離緣,從而恢復主動脈瓣葉形態。最后分別移植冠狀動脈開口于人工血管,并吻合人工血管與升主動脈遠端。

圖1

改良Yacoub術術中圖

圖1

改良Yacoub術術中圖

a:游離主動脈根部至瓣環下水平,“U”型縫合6針備用;b:裁剪人工血管為“花瓣狀”與主動脈吻合;c:將人工血管環固定于瓣環平面;d:試水無反流

1.3 統計學分析

采用SPSS 23.0進行統計學分析。服從正態分布的計量資料采用均數±標準差(x±s)描述,不服從正態分布的計量資料采用中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]描述;計數資料采用例數描述。

1.4 倫理審查

本研究經四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會審批,批號為:2024年審(827)號。

2 結果

共納入4例患者,均為男性,平均年齡(47.3±10.3)歲,體表面積(1.9±0.2)m2。術前經胸心臟超聲心動圖提示:主動脈瓣反流輕度3例,中度1例;1例患者合并主動脈瓣二葉式畸形。術前紐約心臟協會(New York Heart Association,NYHA)心功能分級Ⅰ級1例,Ⅱ級3例。患者一般資料見表1。

4例患者均康復出院,無二次開胸手術,未出現腦損傷、感染、呼吸衰竭、腎功不全等術后并發癥。術后隨訪(17.0±13.1)個月,無失訪患者。隨訪超聲心動圖提示:主動脈瓣無反流2例,輕度反流2例。術后NYHA心功能Ⅰ級3例,Ⅱ級1例。患者心功能與術前相比有一定改善,左心室舒張末期內徑及容積較術前減小。術后主動脈瓣環徑及主動脈竇部最大直徑均較術前縮小;見表1。

3 討論

VSRR手術保留了患者原本的瓣膜,從而避免了人工瓣膜并發癥對患者術后生活質量的影響。當前VSRR手術主要分為兩類[4]:主動脈根部重塑術和主動脈根部再植術。與傳統的主動脈根部再植術相比,主動脈根部重塑術在保護主動脈瓣遠期功能上更有優勢[8],在主動脈夾層和二葉式主動脈畸形患者中,主動脈根部重塑術也展現出滿意的遠期效果[9]。既往研究[10]表明,主動脈瓣竇的存在減少了作用在瓣葉上的應力,提供了有效的開口面積,減小了峰值壓差,從而保證了生理性的和平滑的瓣膜運動。Hanke等[11]的研究也表明,對于小瓣環(≤28~30 mm)患者采用主動脈根部重塑術獲益較大,而主動脈根部再植術后跨瓣壓差更高,可能會導致遠期瓣尖損害。

主動脈根部重塑術雖然在血流動力學上相較于主動脈根部再植術有更出色的表現,但未經處理的瓣環是導致手術失敗的主要因素[12]。由于主動脈瓣環成形術對主動脈瓣修復的持久性具有重要意義,因此近年來,主動脈瓣環成形術的選擇受到了較多關注。目前主動脈瓣環成形術主要包括:縫線成形技術、內置成形環以及外置成形環[13]。縫線成形技術主要包括在吻合處和瓣環之間進行縫線成形[14],以及在瓣環基底層面進行縫線成形[15]。縫線成形相較于外置成形環不需要過多解剖分離[16],因此易于開展,但早期在特定材料縫線的情況下觀察到鄰近結構糜爛[16]。內置成形環也具有易于植入的優勢,但成形環可能對瓣尖產生磨損,并且成形環可能開裂[17]。對于外置成形環,則需要在手術過程中進行更多的解剖分離,雖然有研究[18]表示外置成形環能夠增加瓣膜修復的穩定性,但有研究者[16]認為外置成形環的優勢需要排除混雜因素后進一步分析。

在Sch?fers等[19]的一項納入747例主動脈根部重塑術后患者的研究中,幾乎所有再次手術患者都存在不同程度的主動脈瓣反流,這與他們術前過大的瓣環直徑有關。而Seki等[20]開展的一項體外血流動力學測定試驗表明,單獨行主動脈根部重塑術相較主動脈根部再植術會出現更多的主動脈瓣反流,而植入外置成形環的主動脈根部重塑術由于控制了擴張的瓣環,在術后瓣膜功能上有更好的表現。由于我國目前沒有專用于主動脈瓣環成形的商品,所以我們裁剪合適直徑的人工血管環用于加固瓣環。在本組4例患者中,使用約5 mm寬且直徑合適的人工血管加固,在術后近中期效果較滿意。術后2例患者出現主動脈瓣輕度反流,其中1例患者術前主動脈瓣二葉式畸形,Type0型,主動脈瓣中度反流;1例患者為三葉式主動脈瓣,術前輕度反流。2例患者術后輕度殘余反流可能來自主動脈瓣葉折疊后對合緣不光滑。

在主動脈根部擴張患者中,其瓣葉的拉伸可能被術前根部擴張所掩蓋[21],只有在根部直徑縮小后拉伸才會明顯,從而導致術后反流。研究[22]表明,主動脈根部重塑術和主動脈根部再植術失敗大多與主動脈瓣葉有關,尤以瓣葉脫垂為甚。eH的概念被提出后[23],術中可用專業器械測量eH,從而能夠很好地識別瓣葉脫垂,進而對瓣葉進行糾正,減少術后因瓣葉脫垂所致的反流。本組4例患者均在術中測量了主動脈瓣葉的eH值,行瓣葉折疊糾正脫垂后[24],再次測量評估瓣葉對合情況滿意。在后續隨訪中3例患者主動脈瓣反流情況較術前改善,可以認為此手術對于主動脈根部瘤伴主動脈瓣脫垂患者能達到預期療效。

我們總結相關經驗如下:(1)術中環縮主動脈瓣環時,可將適合患者體表面積的Hegar探條(本組病例使用21~23 mm直徑)置于主動脈瓣環內,隨后6針預制線打結,即可實現量化的縮環效果;(2)對于主動脈根部>60 mm患者,主動脈壁較薄,人工血管“花瓣”與其端-端吻合后,有一定的出血風險。本組患者中,1例患者出現此情況,使用帶毛氈褥式縫合法,體外循環全流量控制性降壓狀態下,打結即可修補。

綜上所述,改良Yacoub術治療主動脈根部瘤的效果值得肯定。但本研究仍存在一定局限性,因病例數少導致無法進行手術前后臨床資料比較的統計學分析,需要進一步的大樣本量及遠期隨訪研究證實其可靠性。

利益沖突:無。

作者貢獻:馬鴻嘉負責撰寫文章;郎乾鐳、秦超毅、錢宏負責收集、分析資料;蒙煒、肖正華負責手術及論文修改。