版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

食管癌是我國常見的消化道惡性腫瘤之一,其中食管鱗狀細胞癌(esophageal squamous cell carcinoma,ESCC)是最常見的病理類型,在中國占病例的90%以上[1]。盡管手術、放化療和靶向治療取得了較大的進展,但由于早期復發或遠處轉移,ESCC患者的預后仍然很差[2]。因此,開發和鑒定可以預測ESCC患者預后的生物標志物對于指導手術和優化術后輔助治療方案具有重要意義[3]。

近些年來,越來越多的證據表明免疫、凝血和炎癥反應在腫瘤的發生、進展和轉移中起著關鍵作用[4-5]。其中,淋巴細胞/單核細胞比值(lymphocyte-to-monocyte ratio,LMR)是反映宿主全身炎癥反應和免疫應答的重要指標,與食管癌的腫瘤進展與分期相關[6]。凝血級聯反應亦在腫瘤的發生發展中起著重要作用,據報道纖維蛋白原(fibrinogen,FIB)水平升高與多種惡性腫瘤的不良預后密切相關[7-9]。在臨床實踐中,LMR與FIB均是簡單易獲得的指標,故本研究旨在建立F-LMR評分系統,研究其在評估ESCC患者長期預后中的價值。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析2015—2018年于寧波大學附屬李惠利醫院胸外科行食管癌根治術的食管癌患者的臨床資料。納入標準:(1)在我院行食管癌根治術且術后病理證實為ESCC患者;(2)無遠處轉移;(3)腫瘤手術切緣為陰性;(4)臨床病理資料及實驗室檢查數據完整。排除標準:(1)術前接受新輔助治療或抗炎治療;(2)合并其他惡性腫瘤;(3)患有血液或自身免疫性疾病的患者。所有患者的術前評估包括胃鏡檢查、胸腹部計算機斷層掃描(computed tomography,CT)以及頸部淋巴結B超檢查,進行心肺功能檢查以評估手術耐受性。所有患者均接受了標準化經胸食管切除術與系統性淋巴結清掃。根據美國癌癥聯合委員會(American Joint Committee on Cancer,AJCC)第8版TNM分期標準確定腫瘤分期。

1.2 方法

收集患者的臨床病理資料,包括性別、年齡、吸煙史、飲酒史、腫瘤位置、腫瘤分化程度、腫瘤最大徑、脈管癌栓(lymphovascular invasion,LVI)、腫瘤浸潤深度、淋巴結轉移情況、TNM分期和術前常規實驗室檢查。術前1周內,使用常規血液檢查收集血漿FIB水平、淋巴細胞計數和單核細胞計數。LMR=淋巴細胞計數/單核細胞計數。

1.3 隨訪

術后通過電話隨訪和門診復查對所有患者進行定期隨訪,并計算總生存期(overall survival,OS)和無進展生存期(progression-free survival,PFS)。總生存期(overall survival,OS)是指從手術日期到死亡或最后一次隨訪時間,無進展生存期(progression-free survival,PFS)是指從手術日期到第一次腫瘤復發或最后一次隨訪時間。術后復發主要通過影像學檢查確定,包括胸腹部CT、胃鏡檢查、淋巴結B超等。患者在術后3年內每3個月隨訪1次,之后每6個月隨訪1次。末次隨訪時間為2023年1月。

1.4 統計學分析

使用SPSS 28.0、R 4.2.0和GraphPad Prism 10.1.2進行數據分析。正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用t檢驗;非正態分布的計量資料采用中位數(上下四分位數)[M (P25 ,P75 )]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料采用例數和百分比描述,組間比較采用χ2 檢驗或Fisher確切概率法。利用R語言的pROC包分別繪制FIB和LMR受試者工作特征曲線(ROC曲線),從而確定FIB和LMR的最佳截斷值,建立F-LMR評分系統。采用Kaplan-Meier法繪制生存曲線,并使用對數秩檢驗進行比較。采用單因素和多因素Cox回歸分析,以確定影響OS和PFS的預后因素。雙尾P≤0.05被認為差異有統計學意義。

1.5 倫理審查

本研究經寧波大學附屬李惠利醫院倫理委員會審查通過(批準編號:KY2019PJ058)。

2 結果

2.1 臨床病理特征

共納入260例,其中男237例、女23例,中位年齡為64歲(范圍:59~70歲)。其中173例(66.5%)有吸煙史,183例(70.4%)有飲酒史。腫瘤位置為食管上、中、下段分別為12例(4.6%)、149例(57.3%)和99 例(38.1%),中位腫瘤最大徑為3.5 cm(范圍:2.50~4.95 cm),腫瘤分化程度為高、中、低分化分別為50 例(19.2%)、121例(46.5%)和89 例(34.2%)。其中99例(38.1%)患者存在脈管癌栓侵犯,154例(59.2%)患者接受術后輔助化療。按照第8版TNM分期系統,腫瘤浸潤深度分別為T1 47例(18.1%)、T2 57例(21.9%)、T3 153例(58.8%)和T4 3例(1.2%),淋巴結轉移情況分別為N0 141例(54.2%)、N1 72例(27.7%)、N2 34例(13.1%)和N3 13例(5%),其中43例(16.5%)患者處于Ⅰ期,103例(39.6%)患者處于Ⅱ期,100例(38.5%)患者處于Ⅲ期,14例(5.4%)患者處于Ⅳ期。中位隨訪時間為85.10(2.87~108.33)個月。隨訪結束時,死亡156例(60%),累計1年、3年、5年OS率分別為84.62%、53.85%、45.38%,中位生存時間為42.83個月[95%CI(29.85,95.81)]。

2.2 FIB、LMR的最佳截斷值及預后分析

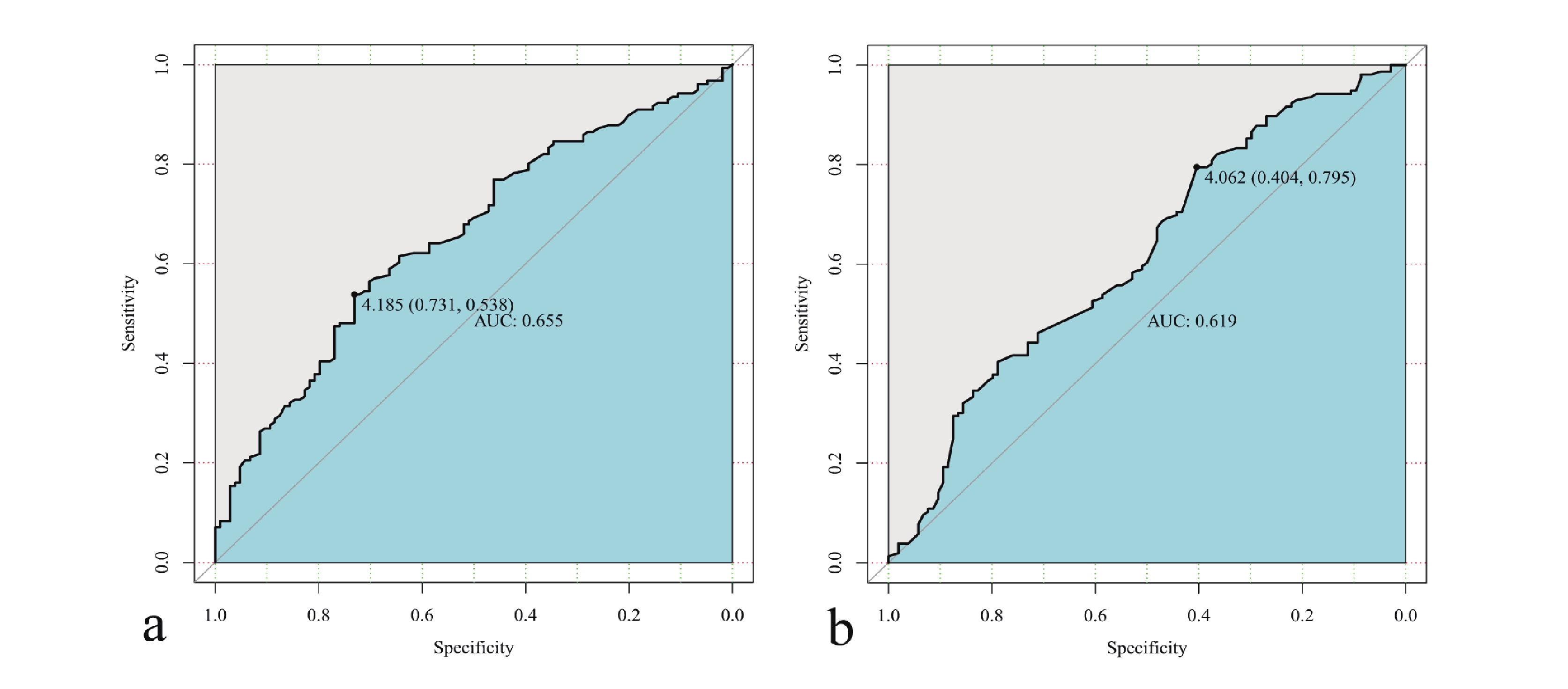

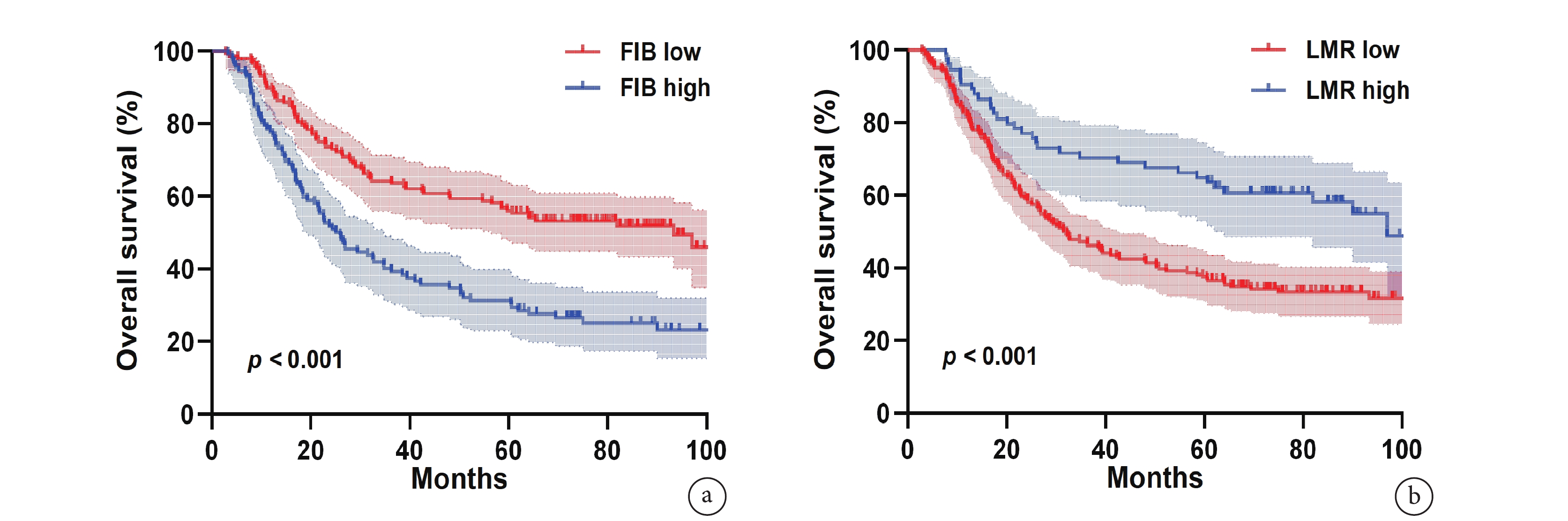

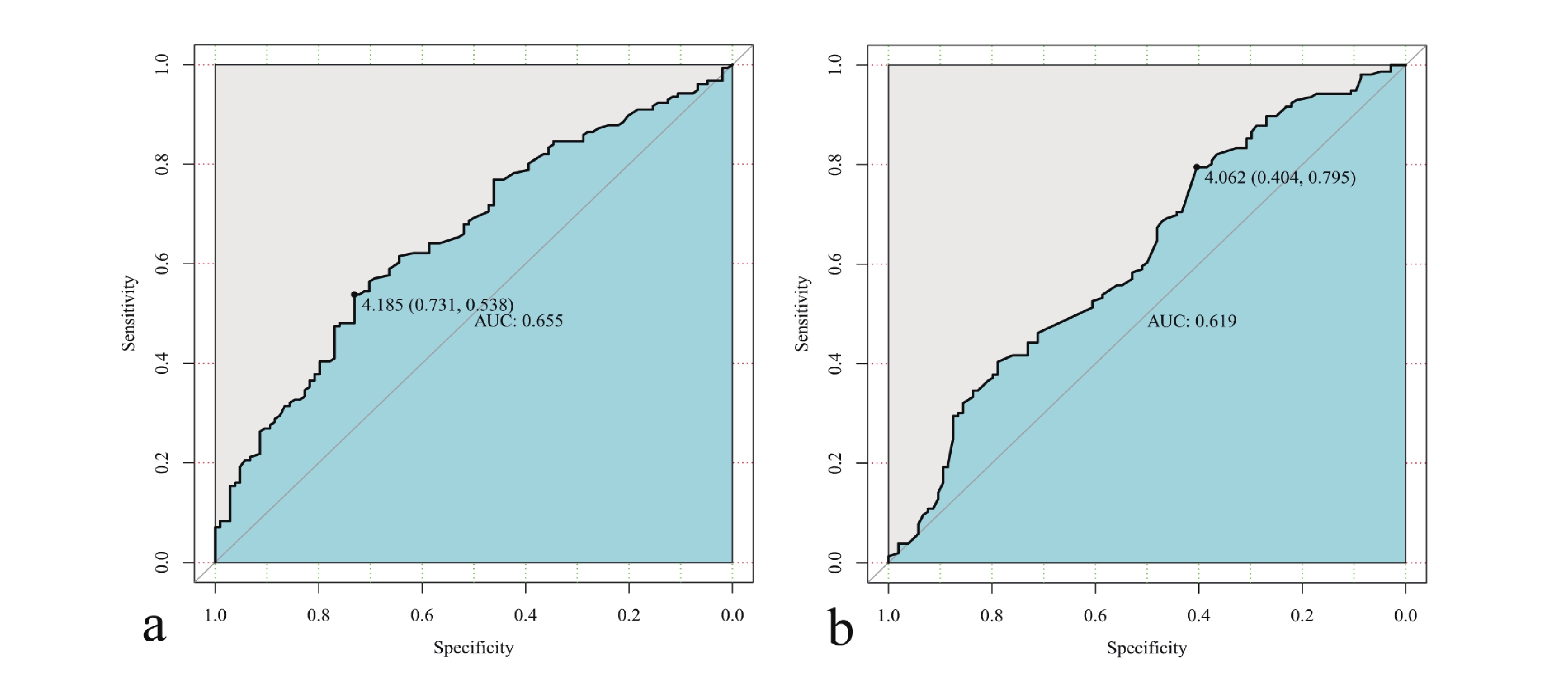

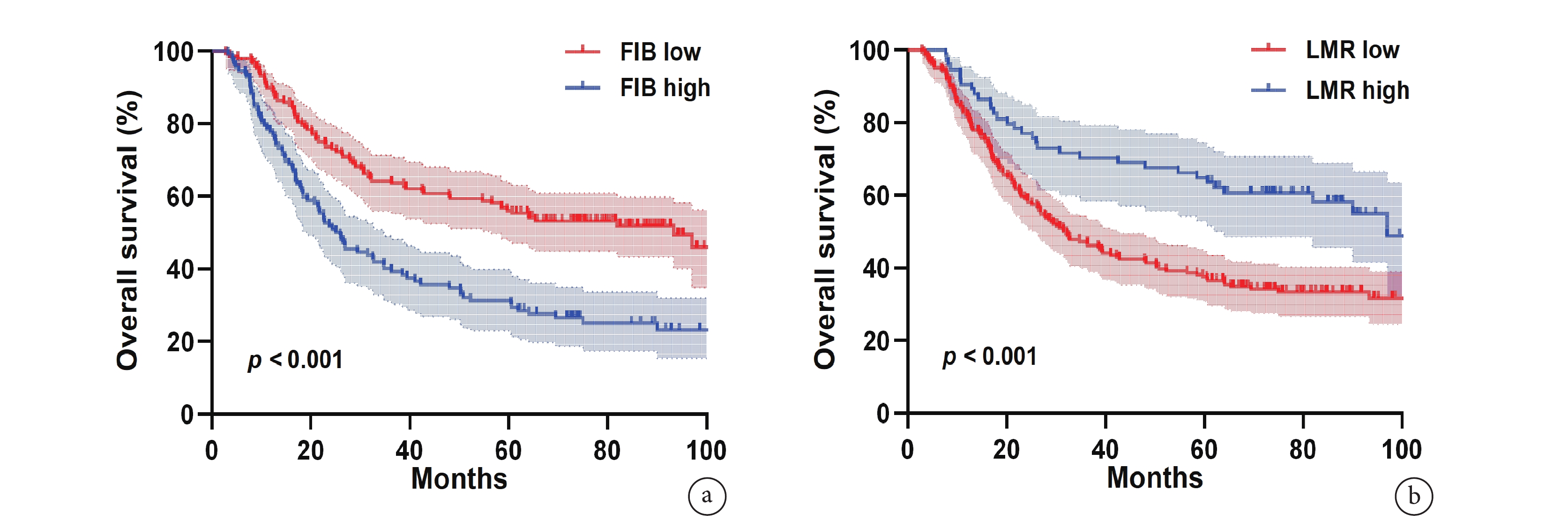

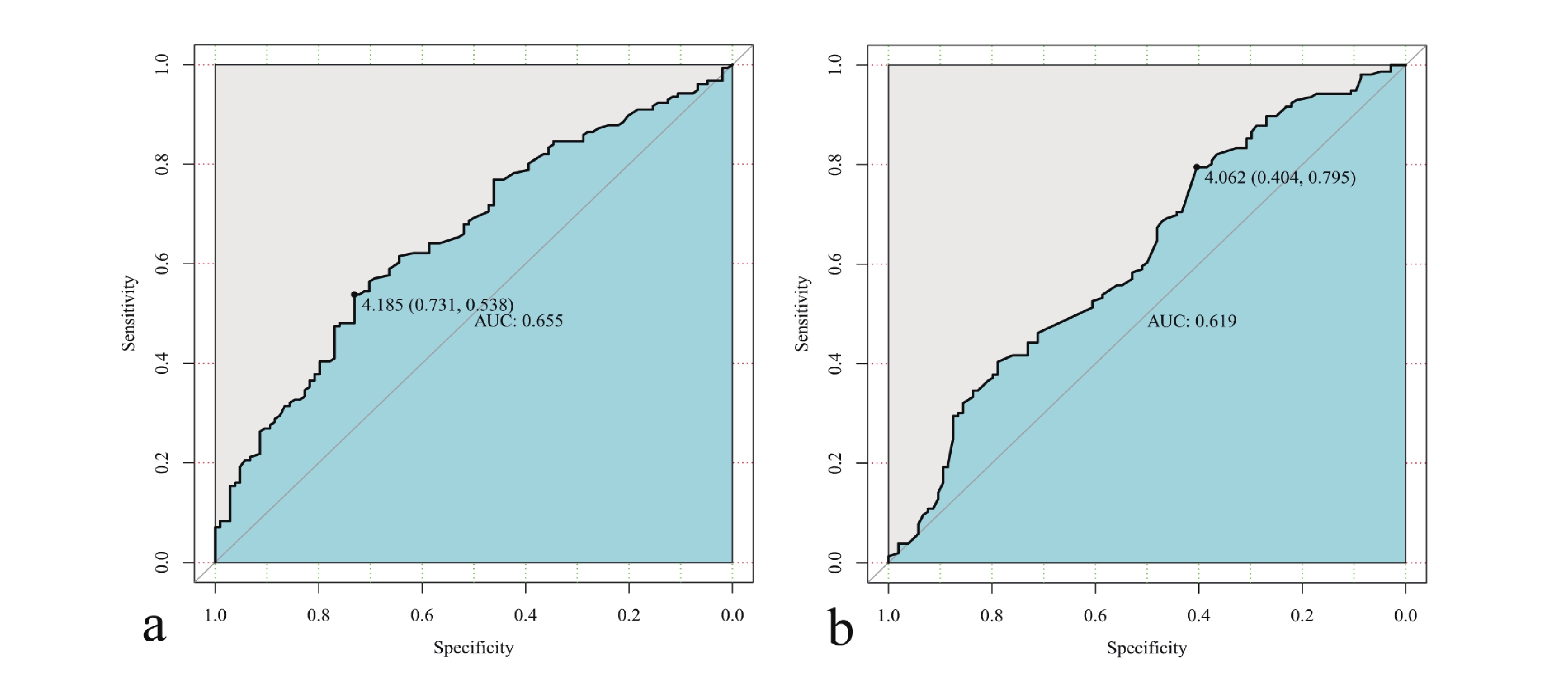

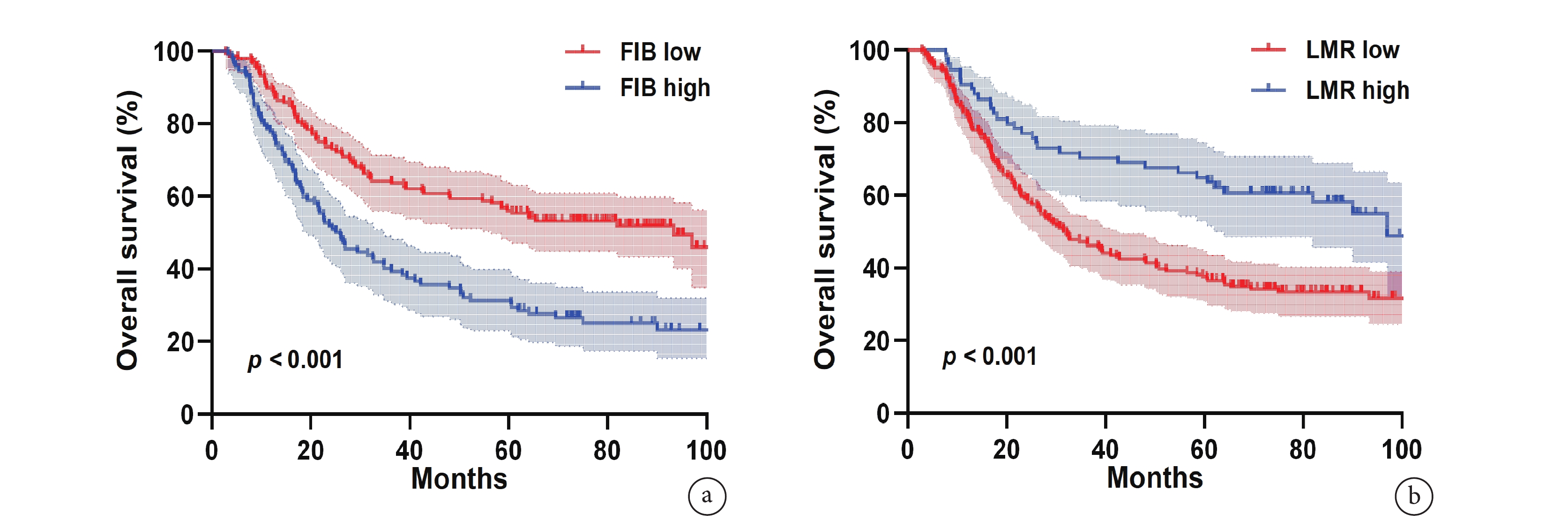

通過ROC曲線分析顯示,FIB、LMR對于預測5年OS的最佳截斷值分別為4.185和4.062,對應最大約登指數,相應的曲線下最大面積AUC分別為0.655和0.619(圖1)。術前260例患者中,148例FIB≤4.185,列為低FIB組,112例FIB>4.185,列為高FIB組; 186例LMR≤4.062,列為低LMR組,74例LMR>4.062,列為高LMR組。進一步分析各組與臨床病理特征之間的相關性(表2),結果顯示,FIB與吸煙史、腫瘤浸潤深度、腫瘤最大徑顯著相關; LMR與性別、腫瘤浸潤深度、淋巴結轉移、腫瘤分期、脈管癌栓顯著相關。采用Kaplan-Meier法對FIB和LMR高低兩組進行生存分析(圖2),結果顯示低FIB組中位OS為93.37個月,高FIB組中位OS為25.97個月,差異有統計學意義;低LMR組中位OS為32個月,高LMR組中位OS為97.03個月,差異有統計學意義。

圖1

FIB和LMR最佳截斷值的ROC曲線

圖1

FIB和LMR最佳截斷值的ROC曲線

a:FIB;b:LMR

圖2

260例食管鱗癌患者5年OS的Kaplan-Meier生存曲線

圖2

260例食管鱗癌患者5年OS的Kaplan-Meier生存曲線

a:FIB分組;b:LMR分組

2.3 F-LMR評分系統建立

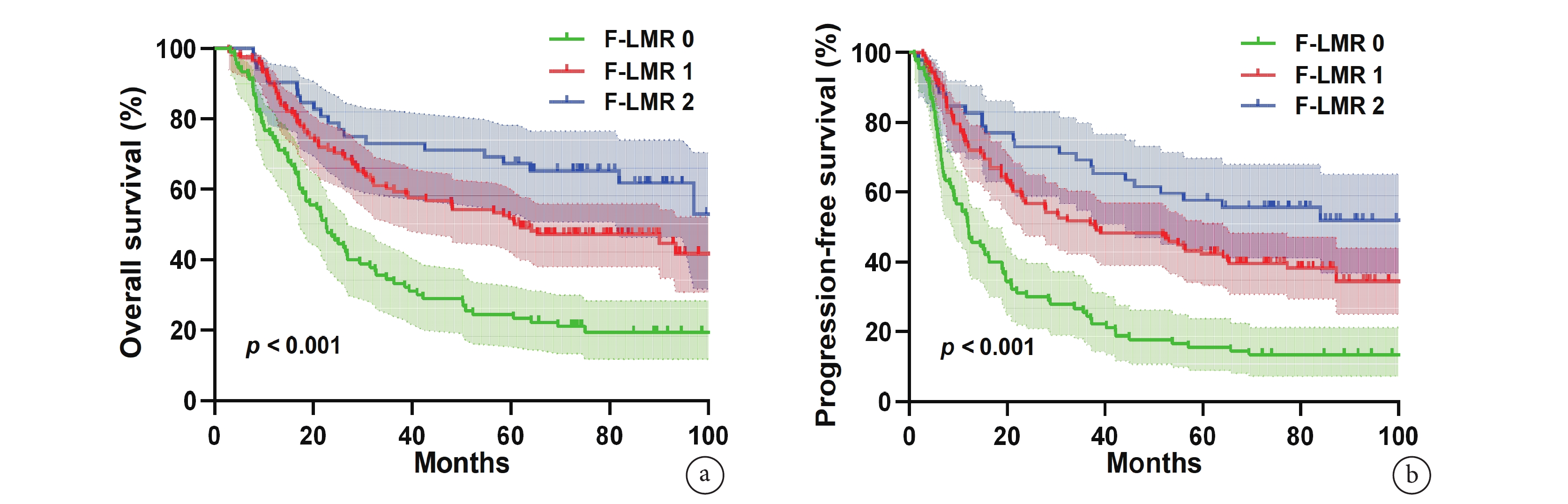

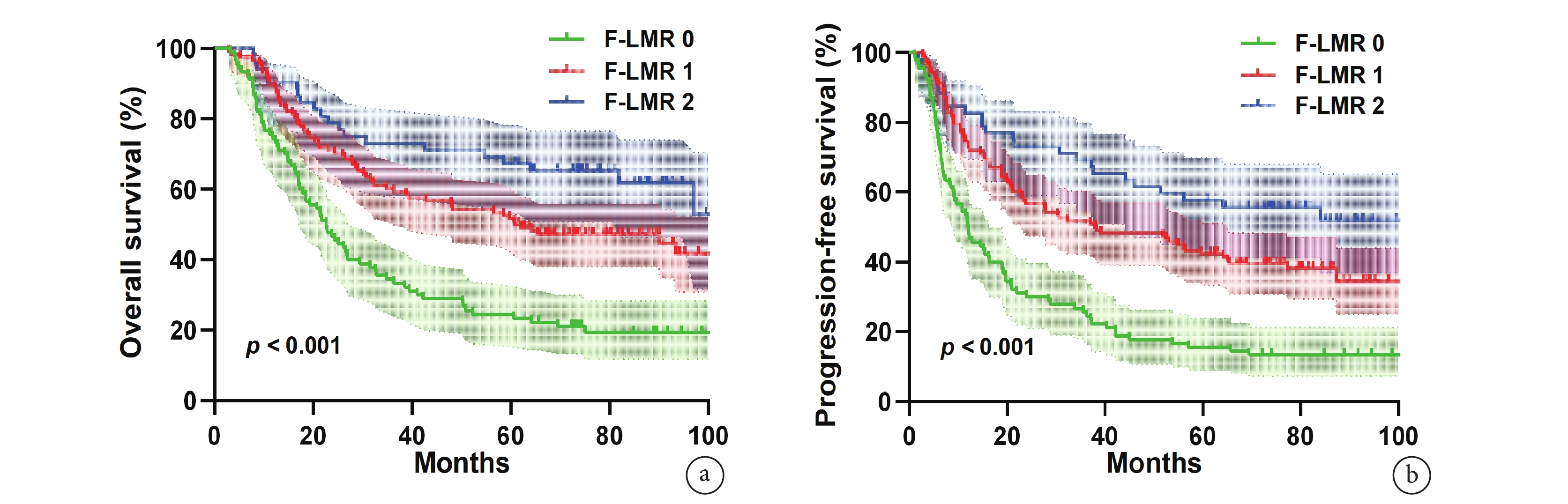

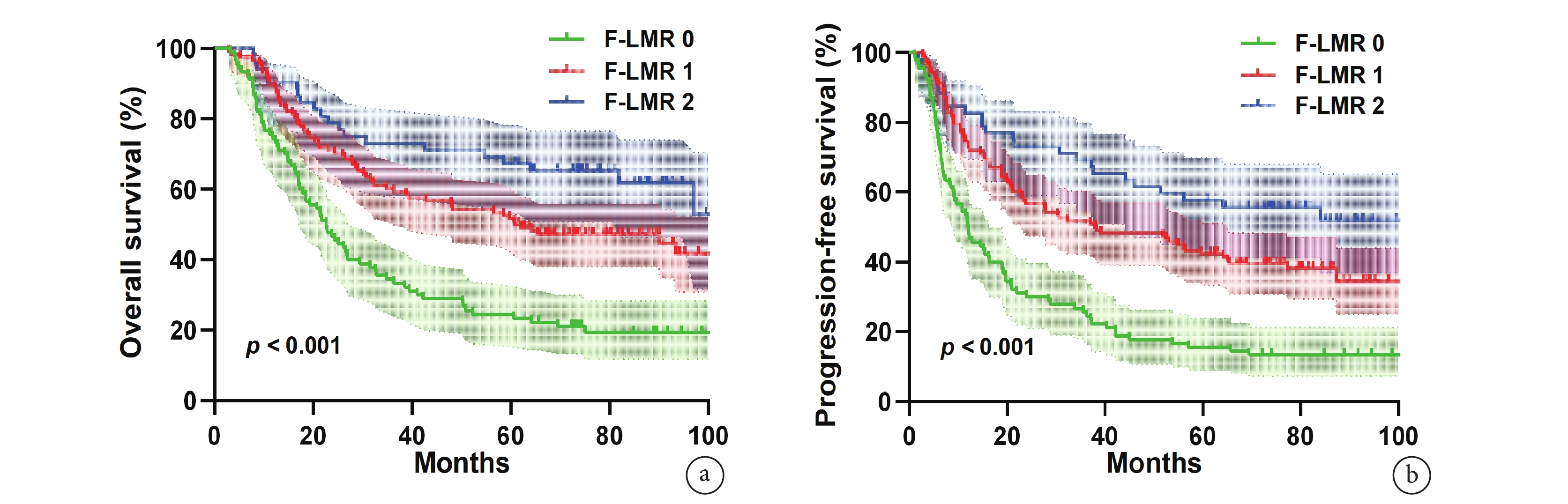

根據FIB和LMR的最佳截斷值構建F-LMR評分系統,將F-LMR評分系統分為3組:0分定義為高FIB同時低LMR,1分定義為同時高FIB和LMR或同時低FIB和LMR,2分定義為低FIB同時高LMR。在260例ESCC患者中,F-LMR評分為0分的有90例(34.62%),1分的有118例(45.38%),2分的有52例(20.00%)。根據Kaplan-Meier分析顯示,F-LMR評分分別為0分、1分和2分的患者的5年OS率分別為24.44%、51.69%、67.31%(P<0.001),5年PFS率分別為15.56%、42.37%、57.62%(P<0.001)。因此,F-LMR評分系統在術前較好的區分了ESCC患者的預后,F-LMR評分為0分的患者具有較差的OS率和PFS率(圖3)。

圖3

不同F-LMR評分的Kaplan-Meier生存曲線

圖3

不同F-LMR評分的Kaplan-Meier生存曲線

a: 5年 OS;b: 5年PFS

2.4 亞組生存分析

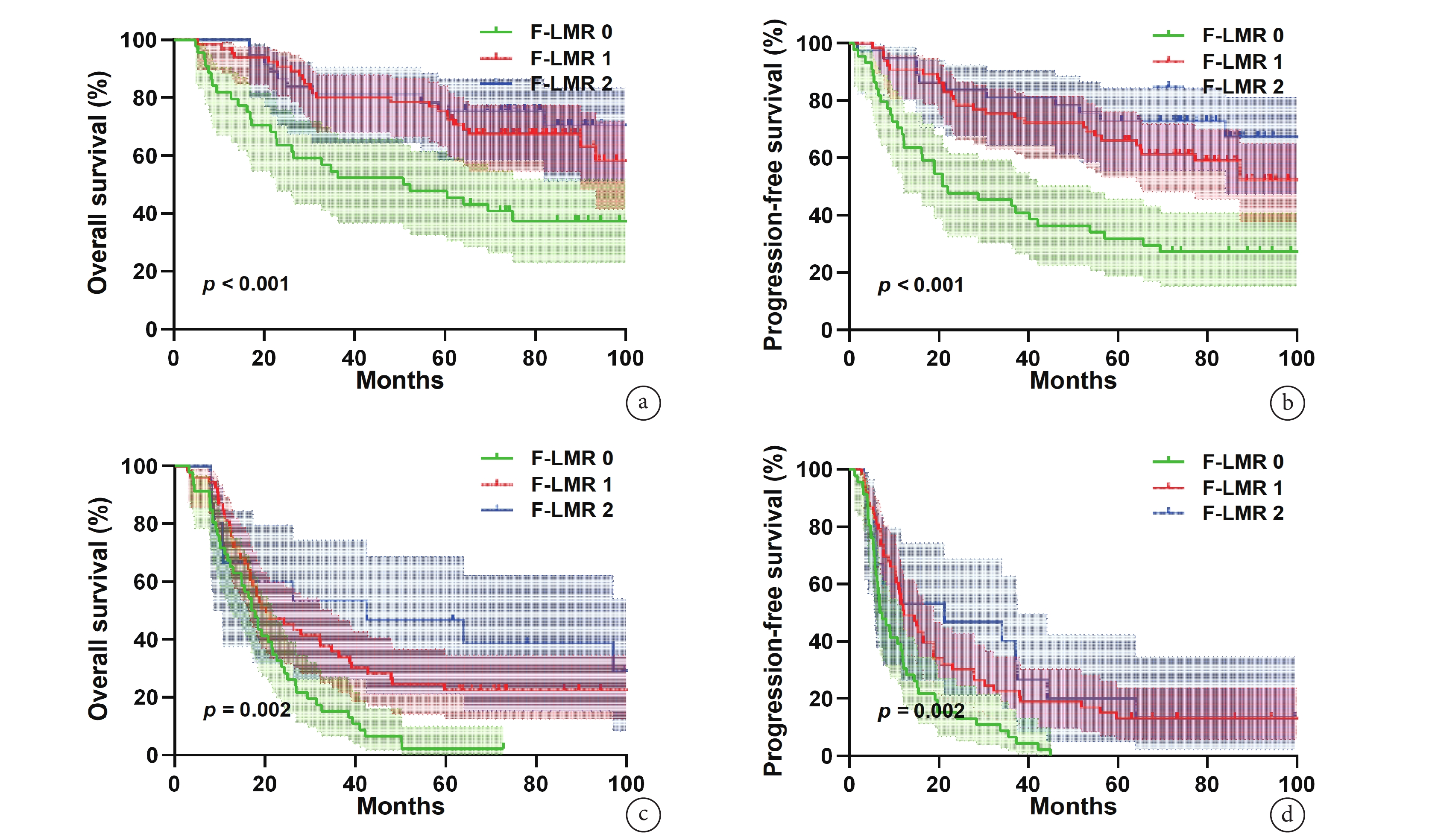

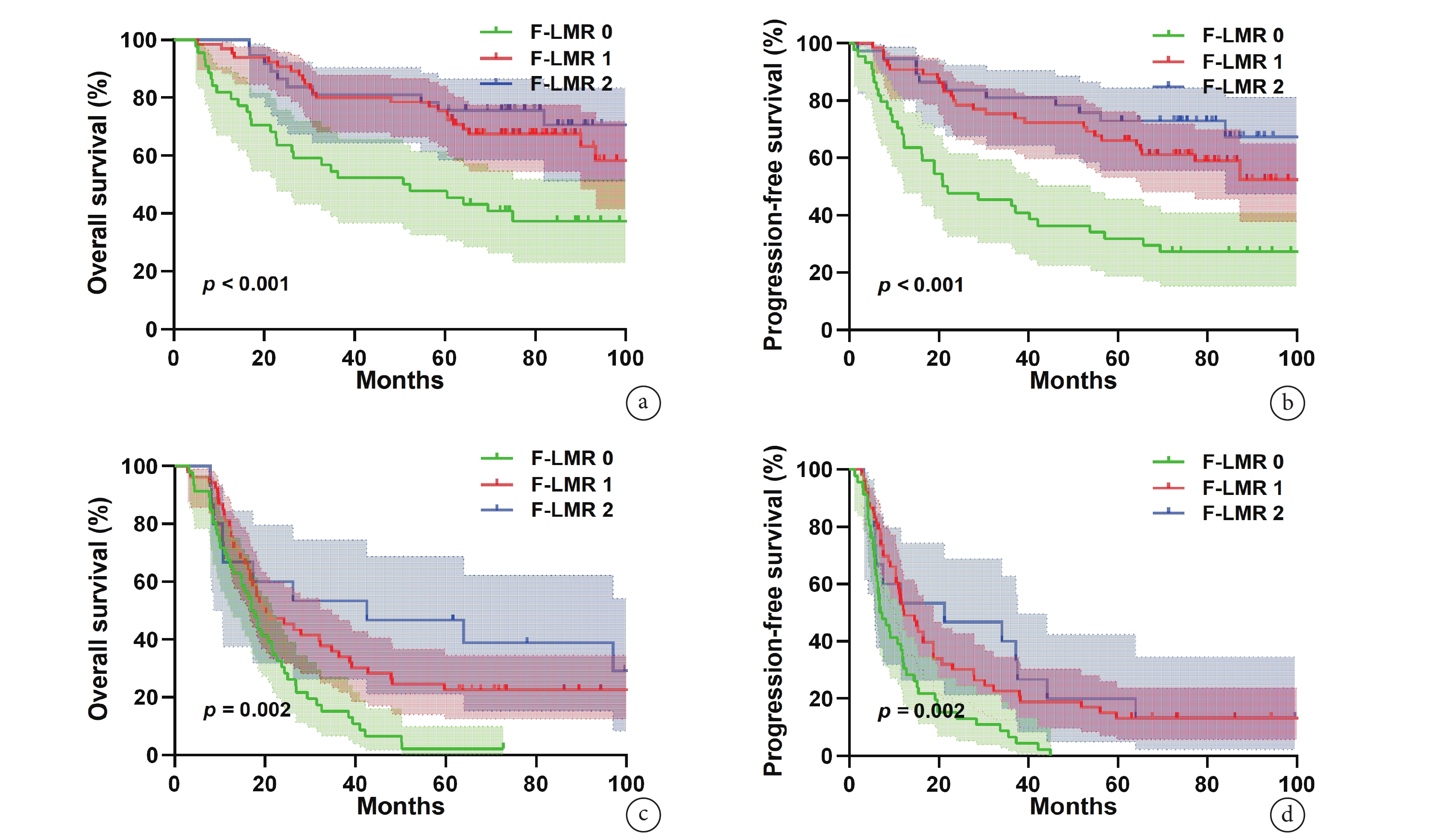

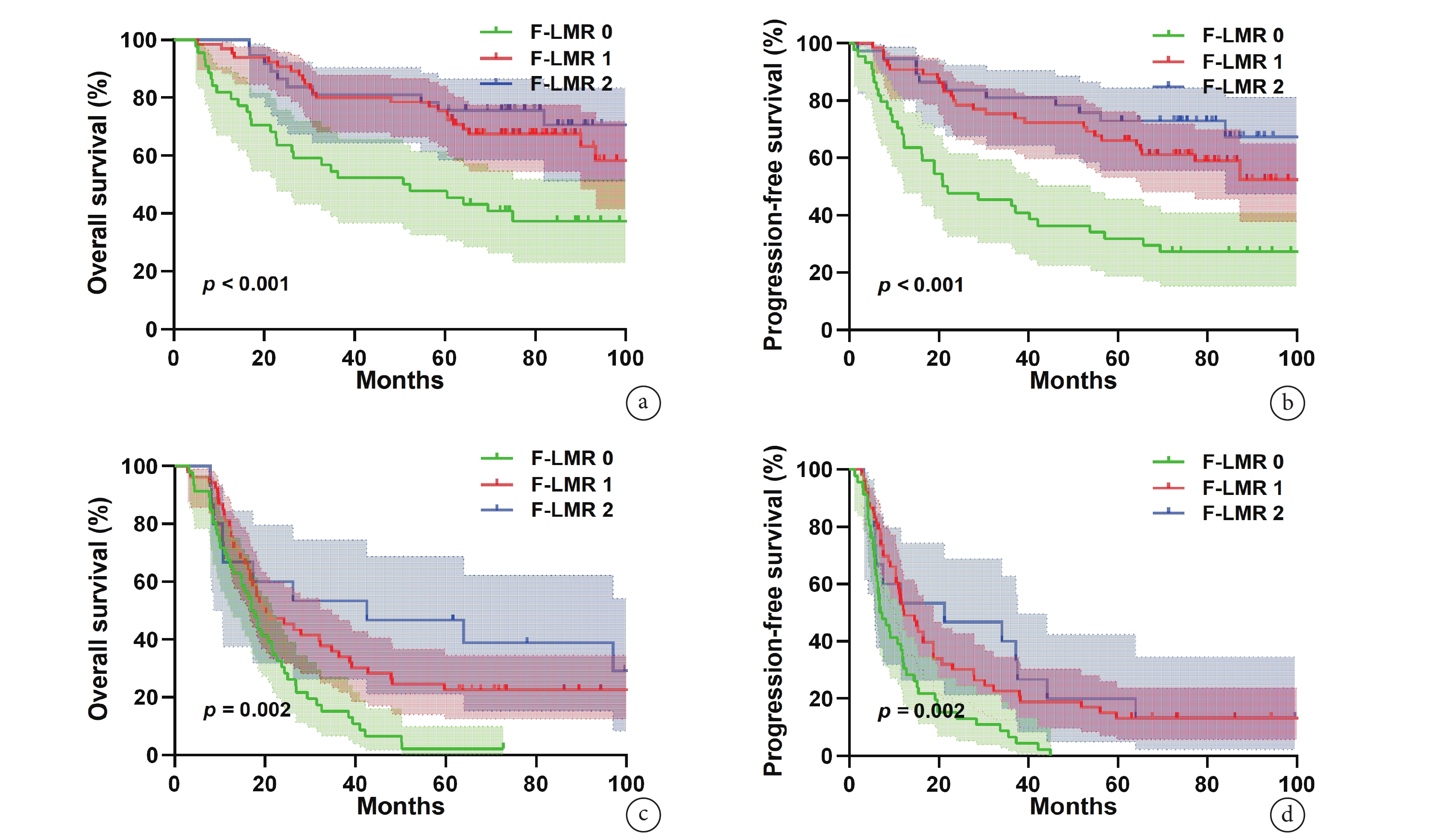

根據TNM分期將患者分為(Ⅰ+Ⅱ)和(Ⅲ+Ⅳ)兩組,以進一步評估F-LMR評分系統對于ESCC患者預后的預測價值。結果顯示(圖4),在Ⅰ和Ⅱ期中,F-LMR評分為0分、1分和2分的患者的5年OS率分別為47.73%、75.38%、75.68%(P<0.001),5年PFS率分別為31.82%、67.69%、72.97%(P<0.001),評分為0分的患者具有更差的預后。在Ⅲ和Ⅳ期中,F-LMR評分為0分、1分和2分的患者的5年OS率分別為2.17%、22.64%、46.67% (P=0.002),5年PFS率分別為0.00%、13.21%、20.00%(P=0.002),較低的評分與較差的預后相關。

圖4

不同F-LMR評分的亞組Kaplan-Meier生存曲線

圖4

不同F-LMR評分的亞組Kaplan-Meier生存曲線

a:臨床分期為I+Ⅱ期患者的5年OS;b:臨床分期為Ⅰ+Ⅱ期患者的5年PFS;c:臨床分期為Ⅲ+Ⅳ期患者的5年OS;d:臨床分期為Ⅲ+Ⅳ期患者的5年PFS

2.5 單因素與多因素分析

單因素分析顯示(表3),較差的腫瘤分化程度(分別為P=0.001和P<0.001)、較深的腫瘤浸潤深度(分別為P<0.001和P<0.001)、存在淋巴結轉移(分別為P<0.001和P<0.001)、較大的腫瘤最大徑(分別為P<0.001和P<0.001)、脈管癌栓侵犯(分別為P<0.001和P<0.001)和術前較低的F-LMR評分(分別為P=0.001和P<0.001)是影響OS率和PFS率的顯著預后因素,而年齡、性別、吸煙史、飲酒史、腫瘤位置這些因素則與OS率和PFS率沒有明顯關系。將單因素中確定的變量納入多因素分析(表4),結果顯示較深的腫瘤浸潤深度(P=0.014)、存在淋巴結轉移(P<0.001)、較大的腫瘤最大徑(P=0.007)、術前較低的F-LMR評分(P=0.016)仍然是影響OS率的獨立危險因素;PFS的多因素Cox回歸分析顯示,較差的腫瘤分化程度(P=0.024)、較深的腫瘤浸潤深度(P=0.026)、存在淋巴結轉移(P<0.001)、較大的腫瘤最大徑(P=0.018)和術前較低的F-LMR評分(P=0.016)是影響復發的獨立危險因素。

3 討論

ESCC是最常見的消化道惡性腫瘤之一,也是導致全球癌癥患者死亡的主要原因[10]。雖然對于ESCC的診療技術有著明顯的進步,但其預后仍較差,5年OS率僅約30%[11]。目前TNM分期和臨床病理特征是ESCC患者預后評估的常用指標,在本研究中,多因素分析證實較深的腫瘤浸潤深度、存在淋巴結轉移、較大的腫瘤最大徑是影響ESCC遠期預后的獨立危險因素,這與目前的研究相符,即較晚的臨床分期預示著預后不良。然而其缺乏對患者體內炎癥水平和免疫能力的綜合評估。因此,開發和鑒定可以預測ESCC患者預后的生物標志物對于危險分層和指導術后輔助治療具有重要意義。

最近的研究[12-13]表明,宿主體內的微環境與炎癥反應不僅在腫瘤發生、轉化和轉移中起重要作用,而且還影響宿主的抗腫瘤免疫反應。淋巴細胞通過產生細胞因子來調節腫瘤生長,因此淋巴細胞的減少或耗竭可能會損害機體對于癌細胞的免疫監視或防御,導致機體對腫瘤的免疫應答減弱而促進腫瘤的進展[14-16]。單核細胞在腫瘤微環境中可轉化為腫瘤相關巨噬細胞(TAM),通過促進腫瘤細胞的增值、轉移、侵襲和腫瘤微血管的生長來促進腫瘤的發展[17]。腫瘤相關巨噬細胞的浸潤增加與各種癌癥的生存狀態相關。因此,LMR代表了機體抗腫瘤免疫反應的動態平衡,與癌癥不良預后顯著相關。我們的研究結果表明,術前低LMR與較深的腫瘤浸潤深度、存在淋巴結轉移、較晚的腫瘤分期和存在脈管癌栓侵犯顯著相關,低LMR組患者的中位OS也顯著低于高LMR組患者的中位OS,表明低LMR組患者的腫瘤更具侵襲性,這與目前的研究相符。

FIB作為凝血纖溶系統的重要組成部分,是肝臟產生的急性時相反應蛋白之一,是血漿中含量最高的凝血因子[18]。大量研究[19]表明,凝血功能的異常與腫瘤的發生發展密切相關。一方面,FIB可以沉積在腫瘤細胞周圍,并形成屏障來保護他們逃脫機體防御性機制,另一方面,FIB還可以通過促進腫瘤細胞與血管內皮細胞的黏附來逃脫抗腫瘤免疫反應[20]。FIB可以通過促進腫瘤附近的新生血管生成來加速腫瘤的生長與增殖,此外,高纖維蛋白血癥也可以增強癌細胞與靶器官血管系統的附著,從而有助于建立轉移灶[21]。本研究結果顯示FIB與吸煙史、腫瘤浸潤深度和腫瘤最大徑顯著相關,術前低FIB組中位OS為93.37個月,高FIB組中位OS為25.97個月,兩組間具有顯著差異,提示術前FIB越高的患者預后越差。

在既往研究中,FIB與炎癥因子聯合(如F-NLR、PLR和FAR)的預后價值已在ESCC中驗證過,但FIB與LMR聯合尚未被研究過[22-23]。因此本研究創新性地將術前FIB與LMR指標聯合應用,構建了F-LMR評分系統以區分ESCC患者的預后,結果顯示F-LMR評分是ESCC患者OS率和PFS率的獨立預后指標,F-LMR評分越低的患者預后越差。我們進一步根據TNM分期將患者分為(I+Ⅱ)和(Ⅲ+Ⅳ)兩組,進行亞組分析,結果顯示,術后病理為 (Ⅲ+Ⅳ)期的患者中,患者的OS率和PFS率隨著F-LMR評分的降低而降低。有趣的是,術后病理為 (I+Ⅱ)期的患者中,評分為0分的患者的5年OS率和PFS率顯著低于評分為1分和2分的患者,而評分為1分和2分的患者的OS率與PFS率相差不大,因此在臨床實踐中,我們應該關注術前F-LMR評分為0分的(I+Ⅱ)期患者,采取更加積極的術后輔助治療可能會改善這一部分患者的預后,這需要更多的前瞻性研究來驗證。

綜上所述,術前F-LMR評分是預測ESCC患者預后的有效指標,并且術前FIB與LMR指標簡單易獲得,有望在臨床實踐中大規模推行,所以F-LMR評分系統具有一定的適用性。同時本研究也存在幾個局限性,首先,這是一項單中心回顧性研究,樣本量相對較少,不能完全避免選擇偏倚;其次,本研究排除了接受新輔助治療的患者,因為2015—2018年期間本中心未廣泛進行新輔助治療,F-LMR評分對于接受新輔助治療的ESCC患者預后的預測價值仍需進一步探索。因此,未來需要更多的大規模、多中心、前瞻性研究來證實F-LMR評分系統在預測ESCC患者預后中的價值。

利益沖突:無。

作者貢獻:何賢能負責方案設計、數據收集、數據統計分析、作圖、文章撰寫;項漪順負責數據收集、數據統計分析、作圖;李云峰負責數據收集、數據統計分析;林城斌負責數據統計分析;沈韋羽負責研究指導、論文審閱、經費支持。

致謝:感謝本次科研及論文協作過程中導師及科室老師的指導和大力支持。

食管癌是我國常見的消化道惡性腫瘤之一,其中食管鱗狀細胞癌(esophageal squamous cell carcinoma,ESCC)是最常見的病理類型,在中國占病例的90%以上[1]。盡管手術、放化療和靶向治療取得了較大的進展,但由于早期復發或遠處轉移,ESCC患者的預后仍然很差[2]。因此,開發和鑒定可以預測ESCC患者預后的生物標志物對于指導手術和優化術后輔助治療方案具有重要意義[3]。

近些年來,越來越多的證據表明免疫、凝血和炎癥反應在腫瘤的發生、進展和轉移中起著關鍵作用[4-5]。其中,淋巴細胞/單核細胞比值(lymphocyte-to-monocyte ratio,LMR)是反映宿主全身炎癥反應和免疫應答的重要指標,與食管癌的腫瘤進展與分期相關[6]。凝血級聯反應亦在腫瘤的發生發展中起著重要作用,據報道纖維蛋白原(fibrinogen,FIB)水平升高與多種惡性腫瘤的不良預后密切相關[7-9]。在臨床實踐中,LMR與FIB均是簡單易獲得的指標,故本研究旨在建立F-LMR評分系統,研究其在評估ESCC患者長期預后中的價值。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析2015—2018年于寧波大學附屬李惠利醫院胸外科行食管癌根治術的食管癌患者的臨床資料。納入標準:(1)在我院行食管癌根治術且術后病理證實為ESCC患者;(2)無遠處轉移;(3)腫瘤手術切緣為陰性;(4)臨床病理資料及實驗室檢查數據完整。排除標準:(1)術前接受新輔助治療或抗炎治療;(2)合并其他惡性腫瘤;(3)患有血液或自身免疫性疾病的患者。所有患者的術前評估包括胃鏡檢查、胸腹部計算機斷層掃描(computed tomography,CT)以及頸部淋巴結B超檢查,進行心肺功能檢查以評估手術耐受性。所有患者均接受了標準化經胸食管切除術與系統性淋巴結清掃。根據美國癌癥聯合委員會(American Joint Committee on Cancer,AJCC)第8版TNM分期標準確定腫瘤分期。

1.2 方法

收集患者的臨床病理資料,包括性別、年齡、吸煙史、飲酒史、腫瘤位置、腫瘤分化程度、腫瘤最大徑、脈管癌栓(lymphovascular invasion,LVI)、腫瘤浸潤深度、淋巴結轉移情況、TNM分期和術前常規實驗室檢查。術前1周內,使用常規血液檢查收集血漿FIB水平、淋巴細胞計數和單核細胞計數。LMR=淋巴細胞計數/單核細胞計數。

1.3 隨訪

術后通過電話隨訪和門診復查對所有患者進行定期隨訪,并計算總生存期(overall survival,OS)和無進展生存期(progression-free survival,PFS)。總生存期(overall survival,OS)是指從手術日期到死亡或最后一次隨訪時間,無進展生存期(progression-free survival,PFS)是指從手術日期到第一次腫瘤復發或最后一次隨訪時間。術后復發主要通過影像學檢查確定,包括胸腹部CT、胃鏡檢查、淋巴結B超等。患者在術后3年內每3個月隨訪1次,之后每6個月隨訪1次。末次隨訪時間為2023年1月。

1.4 統計學分析

使用SPSS 28.0、R 4.2.0和GraphPad Prism 10.1.2進行數據分析。正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用t檢驗;非正態分布的計量資料采用中位數(上下四分位數)[M (P25 ,P75 )]描述,組間比較采用非參數檢驗。計數資料采用例數和百分比描述,組間比較采用χ2 檢驗或Fisher確切概率法。利用R語言的pROC包分別繪制FIB和LMR受試者工作特征曲線(ROC曲線),從而確定FIB和LMR的最佳截斷值,建立F-LMR評分系統。采用Kaplan-Meier法繪制生存曲線,并使用對數秩檢驗進行比較。采用單因素和多因素Cox回歸分析,以確定影響OS和PFS的預后因素。雙尾P≤0.05被認為差異有統計學意義。

1.5 倫理審查

本研究經寧波大學附屬李惠利醫院倫理委員會審查通過(批準編號:KY2019PJ058)。

2 結果

2.1 臨床病理特征

共納入260例,其中男237例、女23例,中位年齡為64歲(范圍:59~70歲)。其中173例(66.5%)有吸煙史,183例(70.4%)有飲酒史。腫瘤位置為食管上、中、下段分別為12例(4.6%)、149例(57.3%)和99 例(38.1%),中位腫瘤最大徑為3.5 cm(范圍:2.50~4.95 cm),腫瘤分化程度為高、中、低分化分別為50 例(19.2%)、121例(46.5%)和89 例(34.2%)。其中99例(38.1%)患者存在脈管癌栓侵犯,154例(59.2%)患者接受術后輔助化療。按照第8版TNM分期系統,腫瘤浸潤深度分別為T1 47例(18.1%)、T2 57例(21.9%)、T3 153例(58.8%)和T4 3例(1.2%),淋巴結轉移情況分別為N0 141例(54.2%)、N1 72例(27.7%)、N2 34例(13.1%)和N3 13例(5%),其中43例(16.5%)患者處于Ⅰ期,103例(39.6%)患者處于Ⅱ期,100例(38.5%)患者處于Ⅲ期,14例(5.4%)患者處于Ⅳ期。中位隨訪時間為85.10(2.87~108.33)個月。隨訪結束時,死亡156例(60%),累計1年、3年、5年OS率分別為84.62%、53.85%、45.38%,中位生存時間為42.83個月[95%CI(29.85,95.81)]。

2.2 FIB、LMR的最佳截斷值及預后分析

通過ROC曲線分析顯示,FIB、LMR對于預測5年OS的最佳截斷值分別為4.185和4.062,對應最大約登指數,相應的曲線下最大面積AUC分別為0.655和0.619(圖1)。術前260例患者中,148例FIB≤4.185,列為低FIB組,112例FIB>4.185,列為高FIB組; 186例LMR≤4.062,列為低LMR組,74例LMR>4.062,列為高LMR組。進一步分析各組與臨床病理特征之間的相關性(表2),結果顯示,FIB與吸煙史、腫瘤浸潤深度、腫瘤最大徑顯著相關; LMR與性別、腫瘤浸潤深度、淋巴結轉移、腫瘤分期、脈管癌栓顯著相關。采用Kaplan-Meier法對FIB和LMR高低兩組進行生存分析(圖2),結果顯示低FIB組中位OS為93.37個月,高FIB組中位OS為25.97個月,差異有統計學意義;低LMR組中位OS為32個月,高LMR組中位OS為97.03個月,差異有統計學意義。

圖1

FIB和LMR最佳截斷值的ROC曲線

圖1

FIB和LMR最佳截斷值的ROC曲線

a:FIB;b:LMR

圖2

260例食管鱗癌患者5年OS的Kaplan-Meier生存曲線

圖2

260例食管鱗癌患者5年OS的Kaplan-Meier生存曲線

a:FIB分組;b:LMR分組

2.3 F-LMR評分系統建立

根據FIB和LMR的最佳截斷值構建F-LMR評分系統,將F-LMR評分系統分為3組:0分定義為高FIB同時低LMR,1分定義為同時高FIB和LMR或同時低FIB和LMR,2分定義為低FIB同時高LMR。在260例ESCC患者中,F-LMR評分為0分的有90例(34.62%),1分的有118例(45.38%),2分的有52例(20.00%)。根據Kaplan-Meier分析顯示,F-LMR評分分別為0分、1分和2分的患者的5年OS率分別為24.44%、51.69%、67.31%(P<0.001),5年PFS率分別為15.56%、42.37%、57.62%(P<0.001)。因此,F-LMR評分系統在術前較好的區分了ESCC患者的預后,F-LMR評分為0分的患者具有較差的OS率和PFS率(圖3)。

圖3

不同F-LMR評分的Kaplan-Meier生存曲線

圖3

不同F-LMR評分的Kaplan-Meier生存曲線

a: 5年 OS;b: 5年PFS

2.4 亞組生存分析

根據TNM分期將患者分為(Ⅰ+Ⅱ)和(Ⅲ+Ⅳ)兩組,以進一步評估F-LMR評分系統對于ESCC患者預后的預測價值。結果顯示(圖4),在Ⅰ和Ⅱ期中,F-LMR評分為0分、1分和2分的患者的5年OS率分別為47.73%、75.38%、75.68%(P<0.001),5年PFS率分別為31.82%、67.69%、72.97%(P<0.001),評分為0分的患者具有更差的預后。在Ⅲ和Ⅳ期中,F-LMR評分為0分、1分和2分的患者的5年OS率分別為2.17%、22.64%、46.67% (P=0.002),5年PFS率分別為0.00%、13.21%、20.00%(P=0.002),較低的評分與較差的預后相關。

圖4

不同F-LMR評分的亞組Kaplan-Meier生存曲線

圖4

不同F-LMR評分的亞組Kaplan-Meier生存曲線

a:臨床分期為I+Ⅱ期患者的5年OS;b:臨床分期為Ⅰ+Ⅱ期患者的5年PFS;c:臨床分期為Ⅲ+Ⅳ期患者的5年OS;d:臨床分期為Ⅲ+Ⅳ期患者的5年PFS

2.5 單因素與多因素分析

單因素分析顯示(表3),較差的腫瘤分化程度(分別為P=0.001和P<0.001)、較深的腫瘤浸潤深度(分別為P<0.001和P<0.001)、存在淋巴結轉移(分別為P<0.001和P<0.001)、較大的腫瘤最大徑(分別為P<0.001和P<0.001)、脈管癌栓侵犯(分別為P<0.001和P<0.001)和術前較低的F-LMR評分(分別為P=0.001和P<0.001)是影響OS率和PFS率的顯著預后因素,而年齡、性別、吸煙史、飲酒史、腫瘤位置這些因素則與OS率和PFS率沒有明顯關系。將單因素中確定的變量納入多因素分析(表4),結果顯示較深的腫瘤浸潤深度(P=0.014)、存在淋巴結轉移(P<0.001)、較大的腫瘤最大徑(P=0.007)、術前較低的F-LMR評分(P=0.016)仍然是影響OS率的獨立危險因素;PFS的多因素Cox回歸分析顯示,較差的腫瘤分化程度(P=0.024)、較深的腫瘤浸潤深度(P=0.026)、存在淋巴結轉移(P<0.001)、較大的腫瘤最大徑(P=0.018)和術前較低的F-LMR評分(P=0.016)是影響復發的獨立危險因素。

3 討論

ESCC是最常見的消化道惡性腫瘤之一,也是導致全球癌癥患者死亡的主要原因[10]。雖然對于ESCC的診療技術有著明顯的進步,但其預后仍較差,5年OS率僅約30%[11]。目前TNM分期和臨床病理特征是ESCC患者預后評估的常用指標,在本研究中,多因素分析證實較深的腫瘤浸潤深度、存在淋巴結轉移、較大的腫瘤最大徑是影響ESCC遠期預后的獨立危險因素,這與目前的研究相符,即較晚的臨床分期預示著預后不良。然而其缺乏對患者體內炎癥水平和免疫能力的綜合評估。因此,開發和鑒定可以預測ESCC患者預后的生物標志物對于危險分層和指導術后輔助治療具有重要意義。

最近的研究[12-13]表明,宿主體內的微環境與炎癥反應不僅在腫瘤發生、轉化和轉移中起重要作用,而且還影響宿主的抗腫瘤免疫反應。淋巴細胞通過產生細胞因子來調節腫瘤生長,因此淋巴細胞的減少或耗竭可能會損害機體對于癌細胞的免疫監視或防御,導致機體對腫瘤的免疫應答減弱而促進腫瘤的進展[14-16]。單核細胞在腫瘤微環境中可轉化為腫瘤相關巨噬細胞(TAM),通過促進腫瘤細胞的增值、轉移、侵襲和腫瘤微血管的生長來促進腫瘤的發展[17]。腫瘤相關巨噬細胞的浸潤增加與各種癌癥的生存狀態相關。因此,LMR代表了機體抗腫瘤免疫反應的動態平衡,與癌癥不良預后顯著相關。我們的研究結果表明,術前低LMR與較深的腫瘤浸潤深度、存在淋巴結轉移、較晚的腫瘤分期和存在脈管癌栓侵犯顯著相關,低LMR組患者的中位OS也顯著低于高LMR組患者的中位OS,表明低LMR組患者的腫瘤更具侵襲性,這與目前的研究相符。

FIB作為凝血纖溶系統的重要組成部分,是肝臟產生的急性時相反應蛋白之一,是血漿中含量最高的凝血因子[18]。大量研究[19]表明,凝血功能的異常與腫瘤的發生發展密切相關。一方面,FIB可以沉積在腫瘤細胞周圍,并形成屏障來保護他們逃脫機體防御性機制,另一方面,FIB還可以通過促進腫瘤細胞與血管內皮細胞的黏附來逃脫抗腫瘤免疫反應[20]。FIB可以通過促進腫瘤附近的新生血管生成來加速腫瘤的生長與增殖,此外,高纖維蛋白血癥也可以增強癌細胞與靶器官血管系統的附著,從而有助于建立轉移灶[21]。本研究結果顯示FIB與吸煙史、腫瘤浸潤深度和腫瘤最大徑顯著相關,術前低FIB組中位OS為93.37個月,高FIB組中位OS為25.97個月,兩組間具有顯著差異,提示術前FIB越高的患者預后越差。

在既往研究中,FIB與炎癥因子聯合(如F-NLR、PLR和FAR)的預后價值已在ESCC中驗證過,但FIB與LMR聯合尚未被研究過[22-23]。因此本研究創新性地將術前FIB與LMR指標聯合應用,構建了F-LMR評分系統以區分ESCC患者的預后,結果顯示F-LMR評分是ESCC患者OS率和PFS率的獨立預后指標,F-LMR評分越低的患者預后越差。我們進一步根據TNM分期將患者分為(I+Ⅱ)和(Ⅲ+Ⅳ)兩組,進行亞組分析,結果顯示,術后病理為 (Ⅲ+Ⅳ)期的患者中,患者的OS率和PFS率隨著F-LMR評分的降低而降低。有趣的是,術后病理為 (I+Ⅱ)期的患者中,評分為0分的患者的5年OS率和PFS率顯著低于評分為1分和2分的患者,而評分為1分和2分的患者的OS率與PFS率相差不大,因此在臨床實踐中,我們應該關注術前F-LMR評分為0分的(I+Ⅱ)期患者,采取更加積極的術后輔助治療可能會改善這一部分患者的預后,這需要更多的前瞻性研究來驗證。

綜上所述,術前F-LMR評分是預測ESCC患者預后的有效指標,并且術前FIB與LMR指標簡單易獲得,有望在臨床實踐中大規模推行,所以F-LMR評分系統具有一定的適用性。同時本研究也存在幾個局限性,首先,這是一項單中心回顧性研究,樣本量相對較少,不能完全避免選擇偏倚;其次,本研究排除了接受新輔助治療的患者,因為2015—2018年期間本中心未廣泛進行新輔助治療,F-LMR評分對于接受新輔助治療的ESCC患者預后的預測價值仍需進一步探索。因此,未來需要更多的大規模、多中心、前瞻性研究來證實F-LMR評分系統在預測ESCC患者預后中的價值。

利益沖突:無。

作者貢獻:何賢能負責方案設計、數據收集、數據統計分析、作圖、文章撰寫;項漪順負責數據收集、數據統計分析、作圖;李云峰負責數據收集、數據統計分析;林城斌負責數據統計分析;沈韋羽負責研究指導、論文審閱、經費支持。

致謝:感謝本次科研及論文協作過程中導師及科室老師的指導和大力支持。