版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

食管鱗狀細胞癌(esophageal squamous cell carcinoma,ESCC)是全世界高發惡性腫瘤之一,尤其在中國和日本等東亞地區[1]。值得注意的是,在ESCC患者中,≥70歲患者占30%~40%,這一比例仍在逐年上升[2]。然而,≥70歲人群的死亡原因有很多,研究[3-5]提示,心腦血管疾病是主要風險。近年來,隨著ESCC的研究進展,以食管癌切除術為基礎的綜合治療模式已經逐步完善,但老年患者術后并發癥發生率比非老年患者高,關于是否應該積極行手術治療仍存在爭議[6-8]。

食管癌切除術的手術范圍通常包括腫瘤及其區域淋巴結,手術范圍因腫瘤所在位置和分期而有所不同。一般來說,外科醫生幾乎要切除整個腫瘤、區域淋巴結以及大部分食管和部分胃組織[9-12]。對≥70歲患者采用以食管癌切除術為主的治療模式帶來的生存獲益有待進一步探索。除手術治療外,老年患者還可采用非手術替代方案,包括放療、化療、免疫治療和靶向治療等。可選擇的藥物也有多種,如順鉑、卡鉑、紫杉醇、氟尿嘧啶及免疫檢查點抑制劑等[13]。

雖然手術治療是一種潛在可靠選擇,但對于老年患者,考慮其他替代治療方案也很重要,因為手術并不總是最合適的選擇。隨著醫學界對這一問題的深入研究,我們的最終目標是為所有ESCC患者提供更加個性化的治療方案,以優化患者的預后。本研究旨在探索以手術為基礎的治療方案是否適合≥70歲ESCC老年患者,是否能為他們帶來更好的生存獲益。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

本研究的數據來源于四川省腫瘤醫院食管癌病例回顧性分析全程管理數據庫(SCCH-ECCM 數據庫)以及四川省腫瘤醫院聯合福建省腫瘤醫院和中國醫學科學院腫瘤醫院放療科的數據庫。回顧性納入2009年1月—2017年9月行食管癌切除術或放療/化療的ESCC患者。納入標準:(1)病理學確診為ESCC;(2)接受放療或化療,或行食管癌切除術;(3)年齡≥70歲。排除標準:(1)合并其他惡性腫瘤;(2)缺少所需臨床數據。根據治療方式,將患者分為兩組:手術組(S組)和非手術組(NS組)。

1.2 資料收集

從患者的病歷系統中獲取臨床病理結果,腫瘤分期采用美國癌癥聯合委員會(AJCC)第8版腫瘤-淋巴結-轉移(TNM)分期系統。主要結局指標是總生存期(overall survival,OS),即從治療開始至死亡或最后隨訪時間為總生存時間。排除治療開始后90 d內死亡患者后計算長期總生存時間。最后隨訪時間為2021年3月。

1.3 統計學分析

采用SPSS 23.0軟件進行統計學分析,計數資料以頻數和百分比描述,組間比較采用四格表χ2檢驗。采用Kaplan-Meier生存曲線及log-rank檢驗進行生存分析。采用Cox回歸模型分析患者生存的影響因素,結果以風險比(hazard ratio,HR)及其95%置信區間(confidence interval,CI)描述。此外,采用傾向性評分匹配(propensity score matching,PSM)以解決協變量中存在的差異。檢驗水準α=0.05。

1.4 倫理審查

本研究已獲四川省腫瘤醫院醫學研究和新醫療技術倫理委員會批準,批準號:SCCHEC-02-2022-050。本研究中的所有程序均遵循2013年修訂的《赫爾辛基宣言》的原則。

2 結果

2.1 患者的基本資料

共納入726例患者,其中515例(70.9%)接受手術治療(S組),211例(29.1%)接受非手術治療(NS組),包括放療和/或化療。年齡在70~79歲之間的患者占89.7%(651/726),≥80歲患者占10.3%(76/726)。男性占76.0%(552/726),女性占24.0%(174/726)。41.2%(299/726)的患者為cⅡ期,58.8%(427/726)的患者為cⅢ期及以上,cN0期患者占44.5%(323/726);見表1。

2.2 患者的生存結果

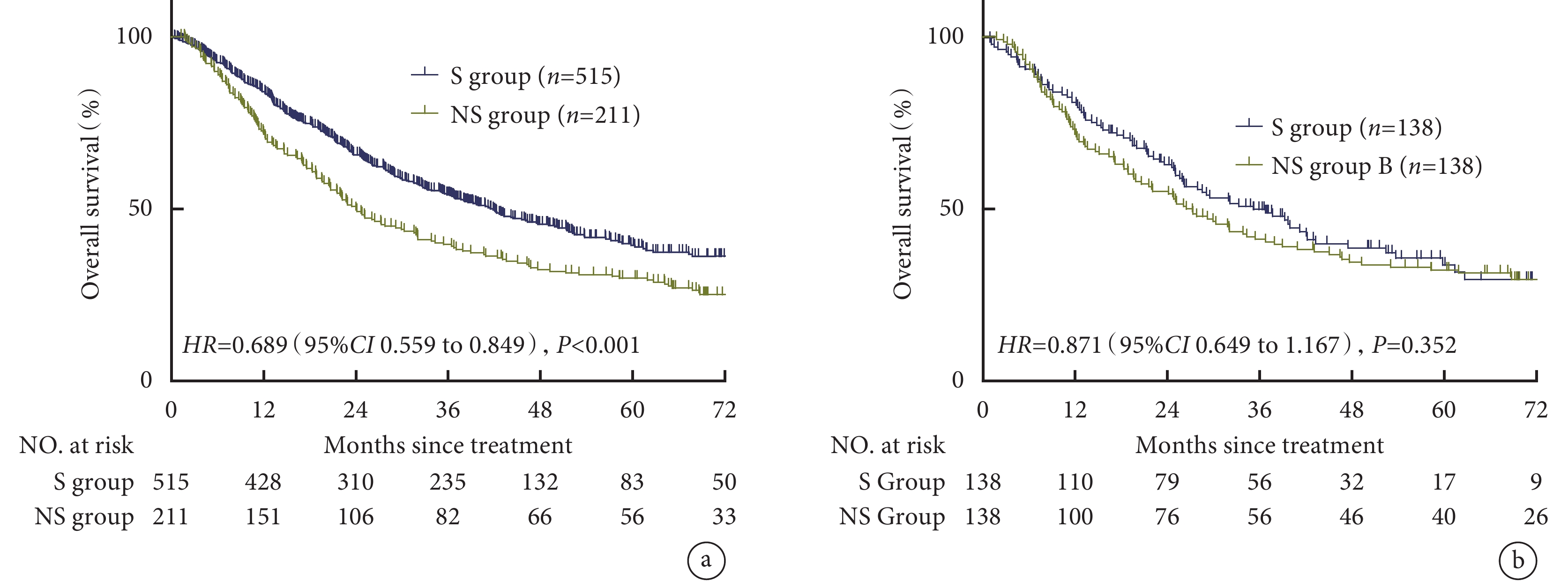

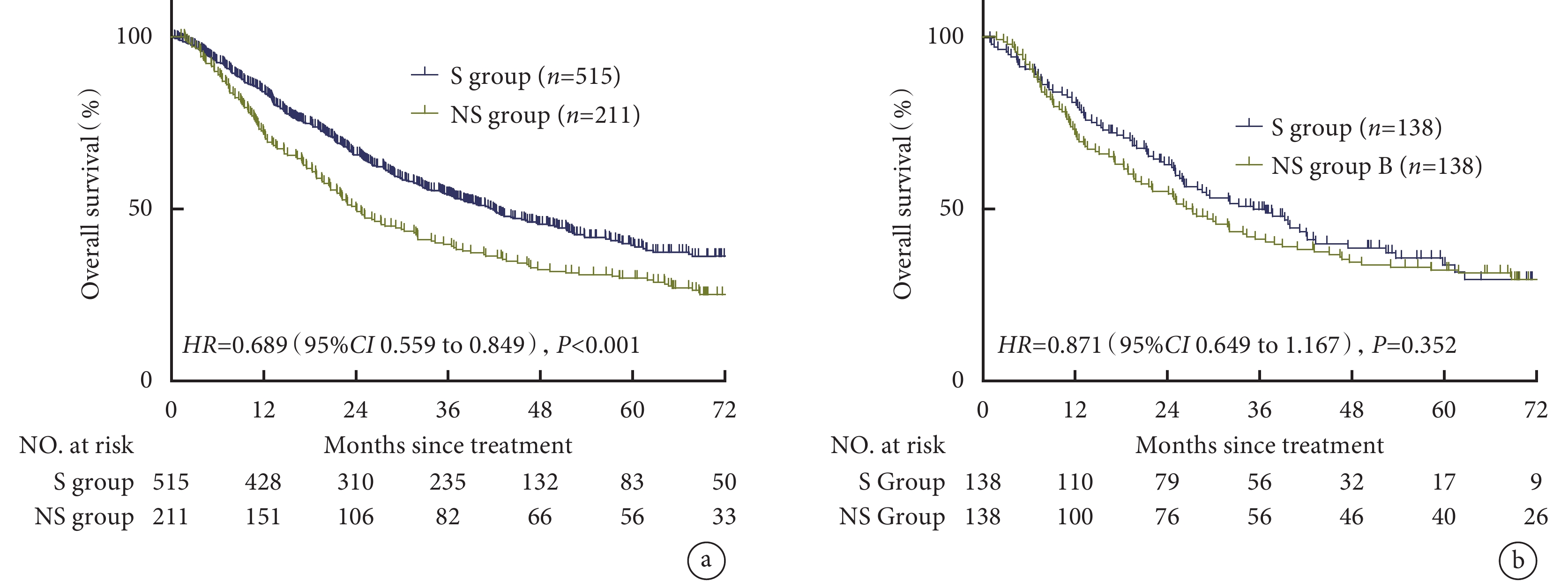

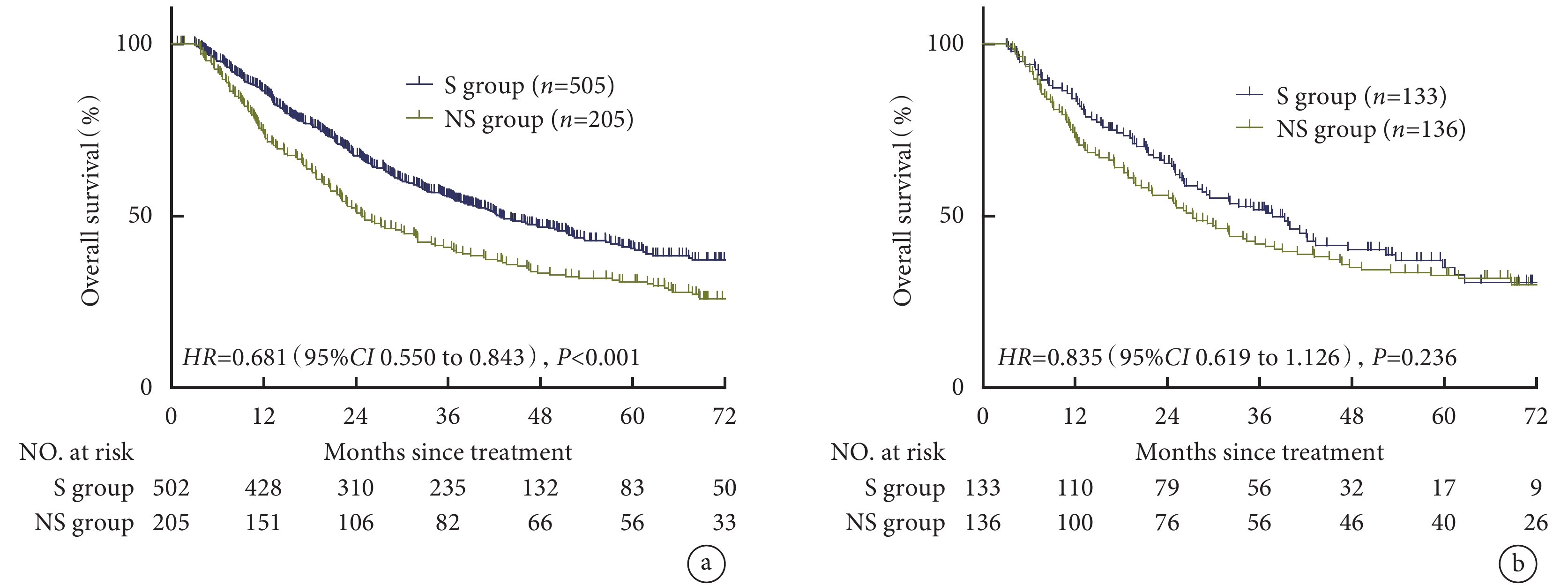

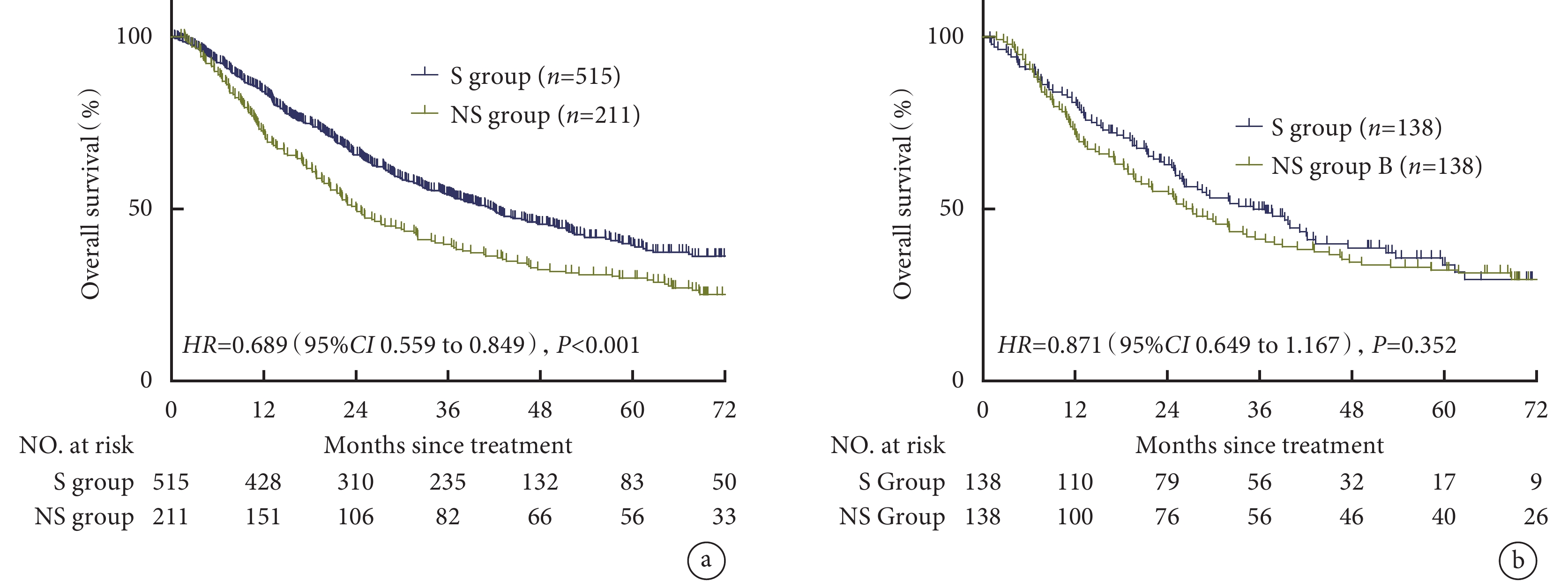

中位隨訪時間60.8個月,全組患者中位OS為35.9個月[95%CI(31.0,40.8)],S組中位OS為41.9個月[95%CI(35.2,48.5)],而NS組的中位OS僅為24.0個月[95%CI(19.8,28.3)]。S組患者的1、3和5年OS率分別為84%、54%和40%,NS組分別為72%、40%和30%[HR=0.689,95%CI(0.559,0.849),P<0.001];見圖1。

圖1

匹配前后兩組患者的OS生存曲線圖

圖1

匹配前后兩組患者的OS生存曲線圖

a:匹配前兩組患者的OS生存曲線圖;b:匹配后兩組患者的OS生存曲線圖;OS:總生存期

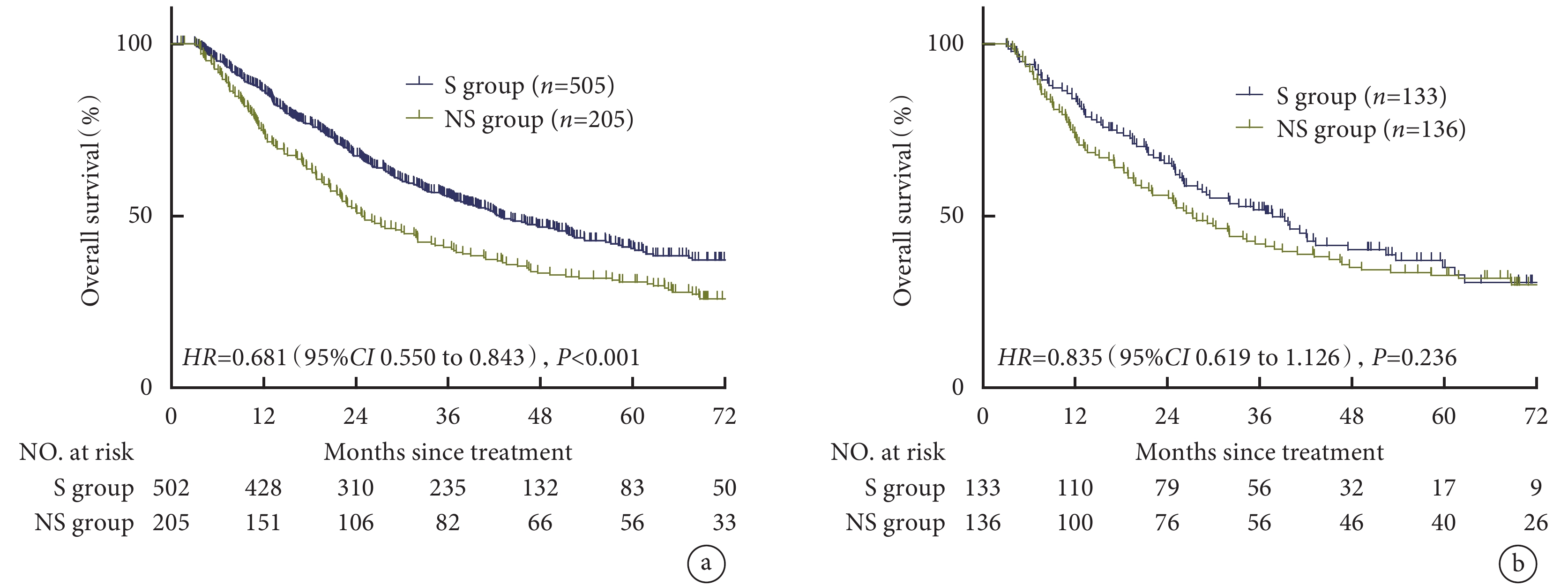

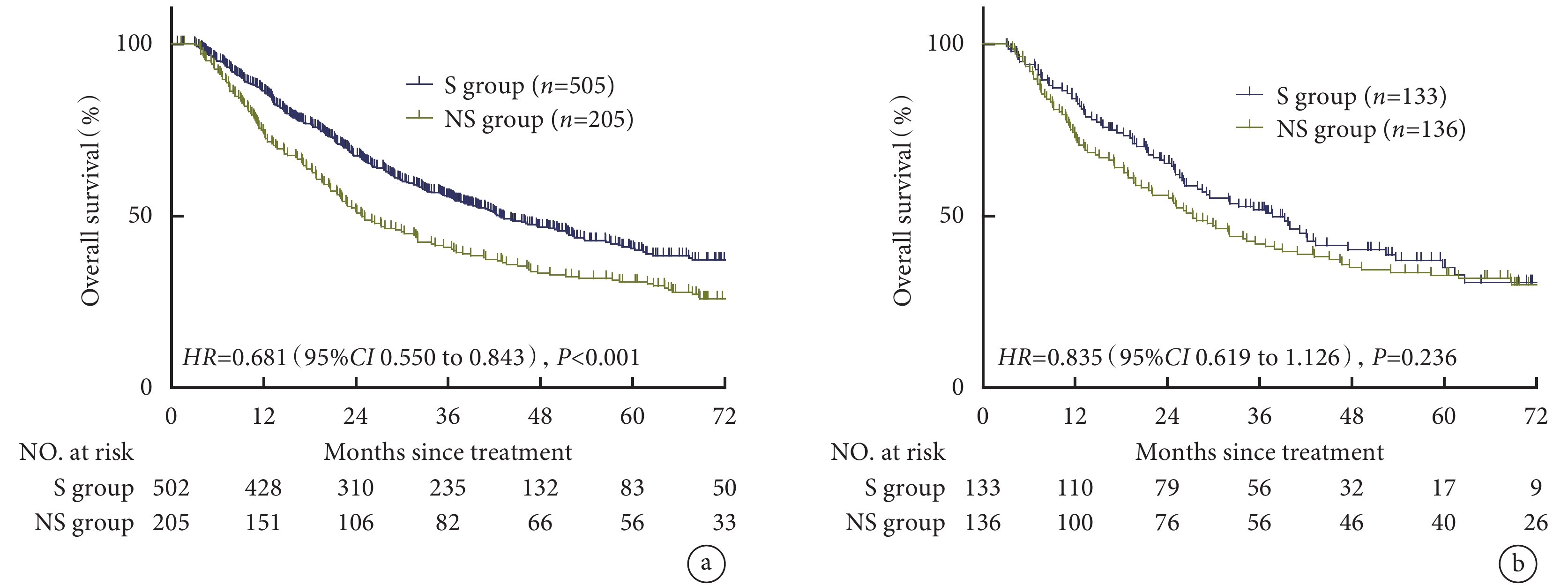

在進行PSM后,S組和NS組患者的基線特征無顯著差異;見表1。生存分析顯示,兩組OS率差異無統計學意義[HR=0.871,95%CI(0.649,1.167),P=0.352];見圖1。即使在排除治療開始后90 d內死亡患者后,兩組長期生存差異仍無統計學意義[HR=0.835,95%CI(0.619,1.126),P=0.263];見圖2。

圖2

匹配前后兩組患者的長期生存曲線圖

圖2

匹配前后兩組患者的長期生存曲線圖

a:匹配前兩組患者的長期生存曲線圖;b:匹配后兩組患者的長期生存曲線圖;長期生存:排除治療開始后90 d內死亡患者后計算的總生存時間

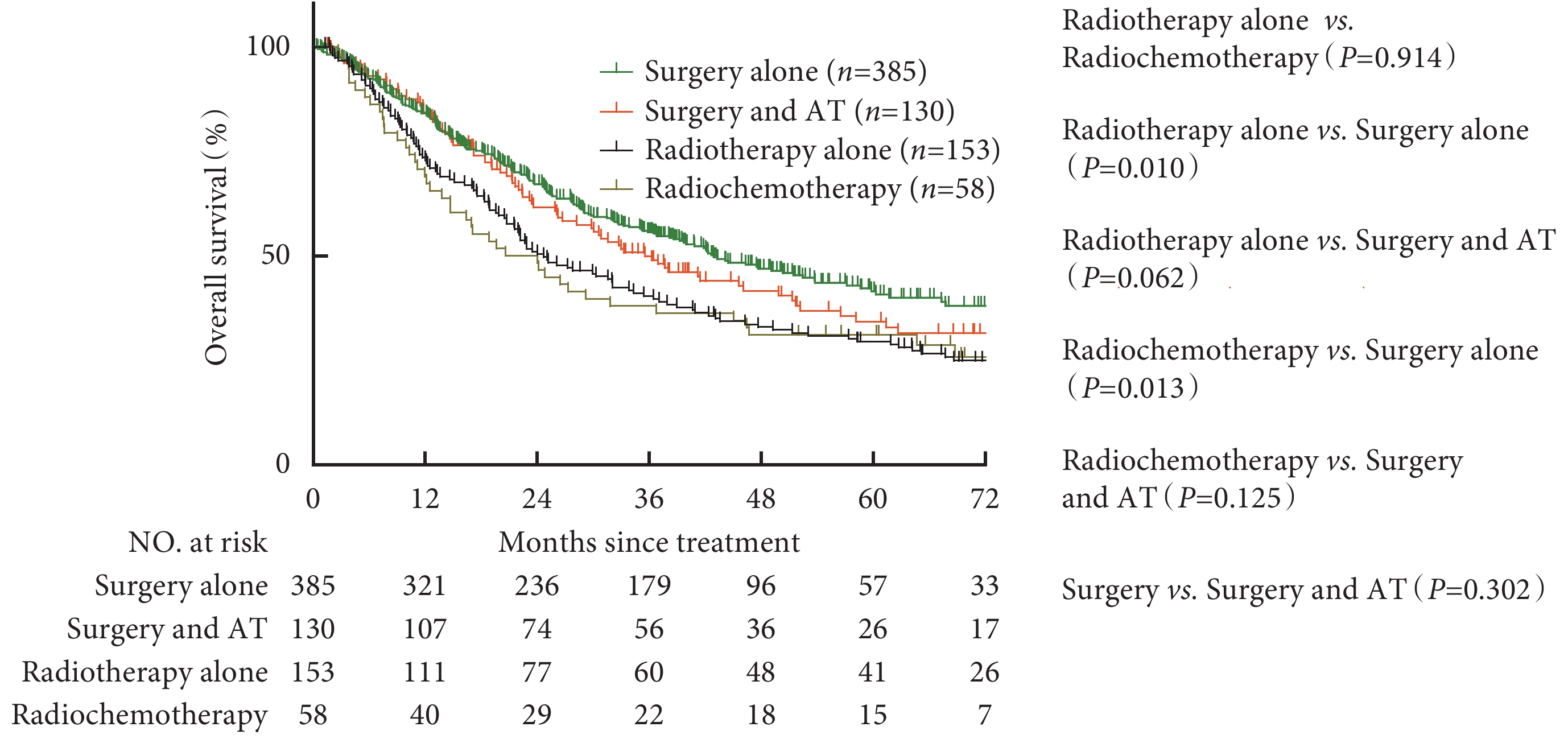

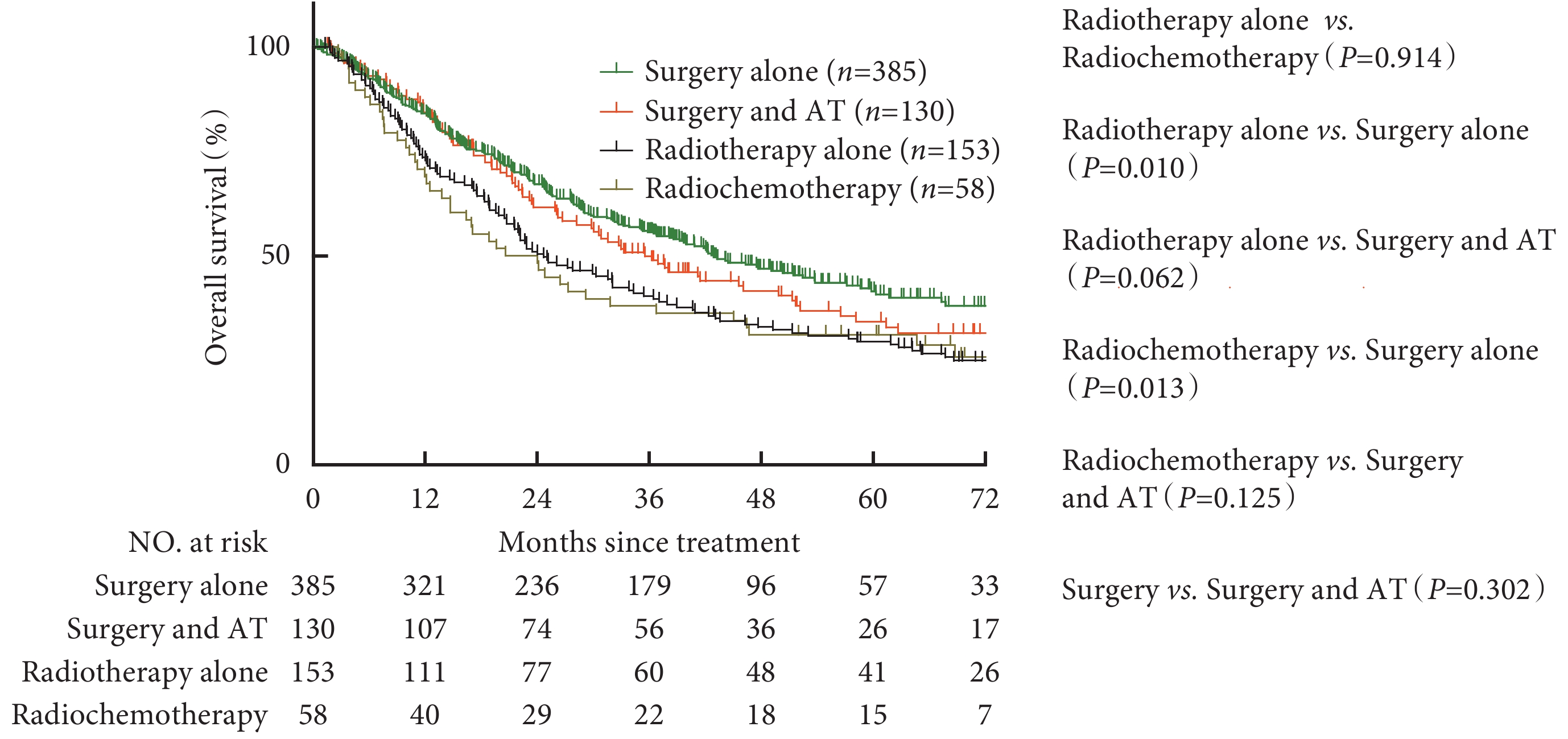

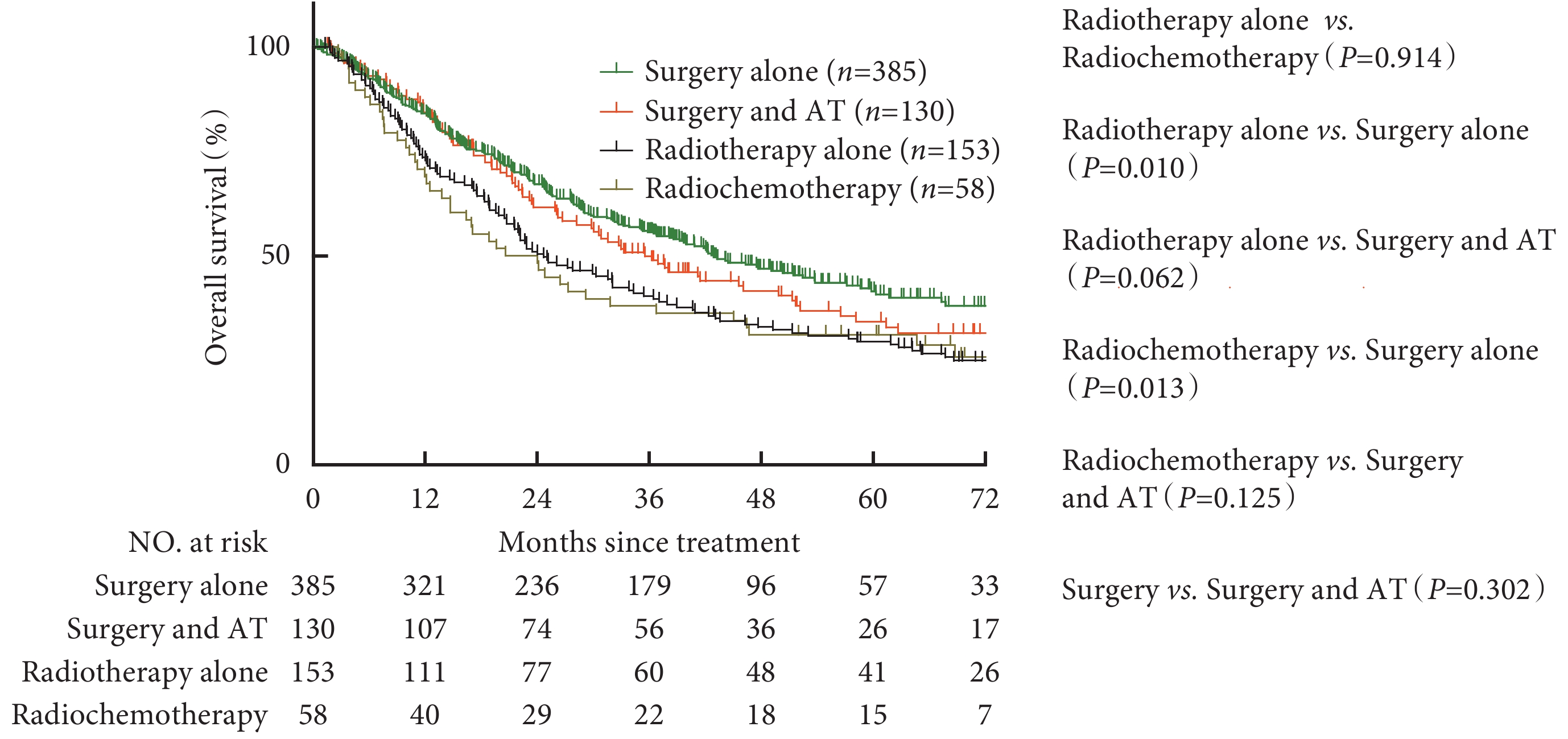

通過對接受不同治療方式患者的生存結果進行比較發現,老年患者中,接受單純手術治療的患者OS最優,與單純放療(P=0.010)或同時接受放化療(P=0.013)的患者相比均有顯著的生存獲益。術后行輔助治療的患者與單純放化療(P=0.125)或單純手術(P=0.302)患者相比,均無顯著生存獲益;見圖3。

圖3

各治療模式下患者的OS生存曲線圖

圖3

各治療模式下患者的OS生存曲線圖

OS:總生存期;AT:輔助治療

2.3 患者生存的影響因素分析

單因素分析顯示,年齡(P=0.022)、性別(P=0.003)、功能狀態評分(Karnofsky,KPS,P<0.001)、第8版臨床分期(P<0.001)和治療方式(P<0.001)對ESCC患者的生存有影響。多因素分析結果顯示,性別(P=0.008)、KPS評分(P=0.028)和第8版臨床分期(P<0.001)是患者生存的獨立影響因素,而治療方式不是患者生存的獨立影響因素;見表2。

3 討論

本研究比較了≥70歲ESCC患者在不同治療方式下的生存結局。結果表明,在未進行PSM前,S組的中位OS(41.9個月)顯著長于NS組(24.0個月),這可能表明,相對于放療和/或化療,手術治療可能會為患者帶來更好的生存預后。然而,經過PSM后,沒有觀察到S組的OS優勢。進一步的亞組分析顯示,這一結果可能與部分患者行術后輔助治療有一定的相關性。

該研究結果強調了為≥70歲ESCC患者制定個性化治療方法的重要性。盡管食管癌切除術仍然是一個可行的選擇,但單純手術治療仍不能解決ESCC的長期生存問題。Wang等[14]在2020年進行的一項多中心研究顯示,在≥70歲ESCC患者中,放化療能夠帶來明顯的腫瘤消退和可控的毒副作用。這項研究強調了非手術治療選擇對老年患者的治療潛力。此外,法國進行的一項前瞻性隊列研究[15]發現,新輔助放化療聯合手術和單純放化療兩種方法,都為老年患者帶來了大約30%的2年OS率。這表明,非手術治療也能顯著改善生存結果。這些研究表明,非手術治療在老年患者中同樣具有一定的生存獲益。北京大學腫瘤醫院的經典研究[16]提示,術后輔助化療并沒有給患者帶來明顯生存獲益,可能是因為很難掌握輔助化療獲益與毒性反應之間的平衡。

一項大規模生存研究[17]發現,與根治性放化療相比,食管癌切除術為早期ESCC患者提供了顯著的生存獲益。盡管如此,在局部晚期患者中,兩種治療方法的OS率是相似的。雖然一項日本的研究[18]顯示,兩組在Ⅰ~Ⅱ和Ⅳ期患者間無顯著差異,但中國的研究[19]表明,盡管Ⅳ期患者無生存優勢,但Ⅱ~Ⅲ期手術治療患者具有顯著生存獲益。本研究顯示,PSM后,手術治療相對于保守治療患者并沒有獲得明顯的生存優勢,這可能與PSM隊列中多個腫瘤相關因素有關。當前指南[9]和研究[20]推薦的新輔助治療模式,相較于單純手術,能為ESCC患者帶來長期OS獲益。德國的一項Meta分析[21]比較了新輔助治療與根治性放化療的療效,結果發現前者比后者有更好的生存結果。老年患者,尤其是≥80歲ESCC患者的治療在中國仍然是一個爭議性話題。直接手術、新輔助治療聯合手術、根治性放化療,孰優孰劣?目前仍然缺乏高質量、大樣本、前瞻性臨床研究結果指導治療實踐。

截至目前,ESCC的治療以新輔助治療結合手術為主導,根據患者的術后病理情況決定是否需要行術后輔助治療,但老年患者的治療模式還有待進一步探討[22-25]。本研究比較了不同治療方式下老年患者的OS,希望能為個性化治療提供一些思路和指導。在老年患者的亞組分析中,單純手術治療相較于單純放療或放化療患者,顯示了顯著的生存獲益。這可能反映了手術治療在老年人群中仍然存在潛在的生存優勢,尤其是在患者能夠耐受手術的情況。然而,與單純放療或放化療患者相比,術后行輔助治療患者并未顯示出顯著的生存獲益。這可能說明在老年人群中,輔助治療可能并不總是必要的,或者其潛在的獲益可能被其副作用等因素抵消。

本研究仍然存在一些局限性。首先,由于研究基于回顧性數據分析,可能存在選擇偏倚,盡管通過PSM嘗試減少這種偏倚,但仍無法完全排除所有已知或未知混雜因素的影響。其次,非手術治療組包含了接受放療和/或化療的患者,但未詳細區分這些治療的具體類型、組合方式或強度。并且本研究將單中心外科數據和多中心非手術患者數據進行比較,存在一定的選擇偏倚。因此,不同的非手術治療之間潛在的差異及其對生存結果的影響可能沒有得到充分考慮。另外,研究主要關注的結局指標為OS,沒有涉及腫瘤復發或生活質量等其他重要指標,這限制了對治療效果進行全面評估的可能性。未來還需要前瞻性、大樣本、多維度及更長隨訪期的臨床研究進一步探索不同治療方式對老年ESCC患者的治療效果,以指導老年ESCC患者的個性化治療,為更多患者帶來獲益。

綜上所述,盡管手術治療似乎能給老年ESCC患者帶來較好的生存結果,但考慮到不同患者的基線特征和潛在選擇偏倚,匹配后不同治療方式的生存獲益差異并不顯著。對于術后老年患者是否給予輔助治療仍然存在爭議,本研究同樣沒有顯示出相關生存獲益。針對老年ESCC患者,既要根據指南規范給予考慮新輔助聯合手術的治療模式,同時也要結合患者自身情況制訂個體化治療方案,從而進一步改善這部分患者的總體生存預后。

利益沖突:無。

作者貢獻:李科汛負責論文初稿撰寫;李科汛、李昌頂負責數據分析;冷雪峰、彭林、王康寧、劉光源,方強、王奇峰、韓泳濤負責臨床操作實施與論文設計;李科汛、李昌頂、聶鑫負責外科部分數據的收集整理;冷雪峰、何文武、王程浩負責論文審閱與修改;肖澤芬、陳俊強、王奇峰負責整理放療科數據。

食管鱗狀細胞癌(esophageal squamous cell carcinoma,ESCC)是全世界高發惡性腫瘤之一,尤其在中國和日本等東亞地區[1]。值得注意的是,在ESCC患者中,≥70歲患者占30%~40%,這一比例仍在逐年上升[2]。然而,≥70歲人群的死亡原因有很多,研究[3-5]提示,心腦血管疾病是主要風險。近年來,隨著ESCC的研究進展,以食管癌切除術為基礎的綜合治療模式已經逐步完善,但老年患者術后并發癥發生率比非老年患者高,關于是否應該積極行手術治療仍存在爭議[6-8]。

食管癌切除術的手術范圍通常包括腫瘤及其區域淋巴結,手術范圍因腫瘤所在位置和分期而有所不同。一般來說,外科醫生幾乎要切除整個腫瘤、區域淋巴結以及大部分食管和部分胃組織[9-12]。對≥70歲患者采用以食管癌切除術為主的治療模式帶來的生存獲益有待進一步探索。除手術治療外,老年患者還可采用非手術替代方案,包括放療、化療、免疫治療和靶向治療等。可選擇的藥物也有多種,如順鉑、卡鉑、紫杉醇、氟尿嘧啶及免疫檢查點抑制劑等[13]。

雖然手術治療是一種潛在可靠選擇,但對于老年患者,考慮其他替代治療方案也很重要,因為手術并不總是最合適的選擇。隨著醫學界對這一問題的深入研究,我們的最終目標是為所有ESCC患者提供更加個性化的治療方案,以優化患者的預后。本研究旨在探索以手術為基礎的治療方案是否適合≥70歲ESCC老年患者,是否能為他們帶來更好的生存獲益。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

本研究的數據來源于四川省腫瘤醫院食管癌病例回顧性分析全程管理數據庫(SCCH-ECCM 數據庫)以及四川省腫瘤醫院聯合福建省腫瘤醫院和中國醫學科學院腫瘤醫院放療科的數據庫。回顧性納入2009年1月—2017年9月行食管癌切除術或放療/化療的ESCC患者。納入標準:(1)病理學確診為ESCC;(2)接受放療或化療,或行食管癌切除術;(3)年齡≥70歲。排除標準:(1)合并其他惡性腫瘤;(2)缺少所需臨床數據。根據治療方式,將患者分為兩組:手術組(S組)和非手術組(NS組)。

1.2 資料收集

從患者的病歷系統中獲取臨床病理結果,腫瘤分期采用美國癌癥聯合委員會(AJCC)第8版腫瘤-淋巴結-轉移(TNM)分期系統。主要結局指標是總生存期(overall survival,OS),即從治療開始至死亡或最后隨訪時間為總生存時間。排除治療開始后90 d內死亡患者后計算長期總生存時間。最后隨訪時間為2021年3月。

1.3 統計學分析

采用SPSS 23.0軟件進行統計學分析,計數資料以頻數和百分比描述,組間比較采用四格表χ2檢驗。采用Kaplan-Meier生存曲線及log-rank檢驗進行生存分析。采用Cox回歸模型分析患者生存的影響因素,結果以風險比(hazard ratio,HR)及其95%置信區間(confidence interval,CI)描述。此外,采用傾向性評分匹配(propensity score matching,PSM)以解決協變量中存在的差異。檢驗水準α=0.05。

1.4 倫理審查

本研究已獲四川省腫瘤醫院醫學研究和新醫療技術倫理委員會批準,批準號:SCCHEC-02-2022-050。本研究中的所有程序均遵循2013年修訂的《赫爾辛基宣言》的原則。

2 結果

2.1 患者的基本資料

共納入726例患者,其中515例(70.9%)接受手術治療(S組),211例(29.1%)接受非手術治療(NS組),包括放療和/或化療。年齡在70~79歲之間的患者占89.7%(651/726),≥80歲患者占10.3%(76/726)。男性占76.0%(552/726),女性占24.0%(174/726)。41.2%(299/726)的患者為cⅡ期,58.8%(427/726)的患者為cⅢ期及以上,cN0期患者占44.5%(323/726);見表1。

2.2 患者的生存結果

中位隨訪時間60.8個月,全組患者中位OS為35.9個月[95%CI(31.0,40.8)],S組中位OS為41.9個月[95%CI(35.2,48.5)],而NS組的中位OS僅為24.0個月[95%CI(19.8,28.3)]。S組患者的1、3和5年OS率分別為84%、54%和40%,NS組分別為72%、40%和30%[HR=0.689,95%CI(0.559,0.849),P<0.001];見圖1。

圖1

匹配前后兩組患者的OS生存曲線圖

圖1

匹配前后兩組患者的OS生存曲線圖

a:匹配前兩組患者的OS生存曲線圖;b:匹配后兩組患者的OS生存曲線圖;OS:總生存期

在進行PSM后,S組和NS組患者的基線特征無顯著差異;見表1。生存分析顯示,兩組OS率差異無統計學意義[HR=0.871,95%CI(0.649,1.167),P=0.352];見圖1。即使在排除治療開始后90 d內死亡患者后,兩組長期生存差異仍無統計學意義[HR=0.835,95%CI(0.619,1.126),P=0.263];見圖2。

圖2

匹配前后兩組患者的長期生存曲線圖

圖2

匹配前后兩組患者的長期生存曲線圖

a:匹配前兩組患者的長期生存曲線圖;b:匹配后兩組患者的長期生存曲線圖;長期生存:排除治療開始后90 d內死亡患者后計算的總生存時間

通過對接受不同治療方式患者的生存結果進行比較發現,老年患者中,接受單純手術治療的患者OS最優,與單純放療(P=0.010)或同時接受放化療(P=0.013)的患者相比均有顯著的生存獲益。術后行輔助治療的患者與單純放化療(P=0.125)或單純手術(P=0.302)患者相比,均無顯著生存獲益;見圖3。

圖3

各治療模式下患者的OS生存曲線圖

圖3

各治療模式下患者的OS生存曲線圖

OS:總生存期;AT:輔助治療

2.3 患者生存的影響因素分析

單因素分析顯示,年齡(P=0.022)、性別(P=0.003)、功能狀態評分(Karnofsky,KPS,P<0.001)、第8版臨床分期(P<0.001)和治療方式(P<0.001)對ESCC患者的生存有影響。多因素分析結果顯示,性別(P=0.008)、KPS評分(P=0.028)和第8版臨床分期(P<0.001)是患者生存的獨立影響因素,而治療方式不是患者生存的獨立影響因素;見表2。

3 討論

本研究比較了≥70歲ESCC患者在不同治療方式下的生存結局。結果表明,在未進行PSM前,S組的中位OS(41.9個月)顯著長于NS組(24.0個月),這可能表明,相對于放療和/或化療,手術治療可能會為患者帶來更好的生存預后。然而,經過PSM后,沒有觀察到S組的OS優勢。進一步的亞組分析顯示,這一結果可能與部分患者行術后輔助治療有一定的相關性。

該研究結果強調了為≥70歲ESCC患者制定個性化治療方法的重要性。盡管食管癌切除術仍然是一個可行的選擇,但單純手術治療仍不能解決ESCC的長期生存問題。Wang等[14]在2020年進行的一項多中心研究顯示,在≥70歲ESCC患者中,放化療能夠帶來明顯的腫瘤消退和可控的毒副作用。這項研究強調了非手術治療選擇對老年患者的治療潛力。此外,法國進行的一項前瞻性隊列研究[15]發現,新輔助放化療聯合手術和單純放化療兩種方法,都為老年患者帶來了大約30%的2年OS率。這表明,非手術治療也能顯著改善生存結果。這些研究表明,非手術治療在老年患者中同樣具有一定的生存獲益。北京大學腫瘤醫院的經典研究[16]提示,術后輔助化療并沒有給患者帶來明顯生存獲益,可能是因為很難掌握輔助化療獲益與毒性反應之間的平衡。

一項大規模生存研究[17]發現,與根治性放化療相比,食管癌切除術為早期ESCC患者提供了顯著的生存獲益。盡管如此,在局部晚期患者中,兩種治療方法的OS率是相似的。雖然一項日本的研究[18]顯示,兩組在Ⅰ~Ⅱ和Ⅳ期患者間無顯著差異,但中國的研究[19]表明,盡管Ⅳ期患者無生存優勢,但Ⅱ~Ⅲ期手術治療患者具有顯著生存獲益。本研究顯示,PSM后,手術治療相對于保守治療患者并沒有獲得明顯的生存優勢,這可能與PSM隊列中多個腫瘤相關因素有關。當前指南[9]和研究[20]推薦的新輔助治療模式,相較于單純手術,能為ESCC患者帶來長期OS獲益。德國的一項Meta分析[21]比較了新輔助治療與根治性放化療的療效,結果發現前者比后者有更好的生存結果。老年患者,尤其是≥80歲ESCC患者的治療在中國仍然是一個爭議性話題。直接手術、新輔助治療聯合手術、根治性放化療,孰優孰劣?目前仍然缺乏高質量、大樣本、前瞻性臨床研究結果指導治療實踐。

截至目前,ESCC的治療以新輔助治療結合手術為主導,根據患者的術后病理情況決定是否需要行術后輔助治療,但老年患者的治療模式還有待進一步探討[22-25]。本研究比較了不同治療方式下老年患者的OS,希望能為個性化治療提供一些思路和指導。在老年患者的亞組分析中,單純手術治療相較于單純放療或放化療患者,顯示了顯著的生存獲益。這可能反映了手術治療在老年人群中仍然存在潛在的生存優勢,尤其是在患者能夠耐受手術的情況。然而,與單純放療或放化療患者相比,術后行輔助治療患者并未顯示出顯著的生存獲益。這可能說明在老年人群中,輔助治療可能并不總是必要的,或者其潛在的獲益可能被其副作用等因素抵消。

本研究仍然存在一些局限性。首先,由于研究基于回顧性數據分析,可能存在選擇偏倚,盡管通過PSM嘗試減少這種偏倚,但仍無法完全排除所有已知或未知混雜因素的影響。其次,非手術治療組包含了接受放療和/或化療的患者,但未詳細區分這些治療的具體類型、組合方式或強度。并且本研究將單中心外科數據和多中心非手術患者數據進行比較,存在一定的選擇偏倚。因此,不同的非手術治療之間潛在的差異及其對生存結果的影響可能沒有得到充分考慮。另外,研究主要關注的結局指標為OS,沒有涉及腫瘤復發或生活質量等其他重要指標,這限制了對治療效果進行全面評估的可能性。未來還需要前瞻性、大樣本、多維度及更長隨訪期的臨床研究進一步探索不同治療方式對老年ESCC患者的治療效果,以指導老年ESCC患者的個性化治療,為更多患者帶來獲益。

綜上所述,盡管手術治療似乎能給老年ESCC患者帶來較好的生存結果,但考慮到不同患者的基線特征和潛在選擇偏倚,匹配后不同治療方式的生存獲益差異并不顯著。對于術后老年患者是否給予輔助治療仍然存在爭議,本研究同樣沒有顯示出相關生存獲益。針對老年ESCC患者,既要根據指南規范給予考慮新輔助聯合手術的治療模式,同時也要結合患者自身情況制訂個體化治療方案,從而進一步改善這部分患者的總體生存預后。

利益沖突:無。

作者貢獻:李科汛負責論文初稿撰寫;李科汛、李昌頂負責數據分析;冷雪峰、彭林、王康寧、劉光源,方強、王奇峰、韓泳濤負責臨床操作實施與論文設計;李科汛、李昌頂、聶鑫負責外科部分數據的收集整理;冷雪峰、何文武、王程浩負責論文審閱與修改;肖澤芬、陳俊強、王奇峰負責整理放療科數據。