引用本文: 焦思楊, 孫云剛, 張強, 邵豐. 基礎麻醉聯合局部麻醉應用于多發肺結節術前定位的回顧性隊列研究. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2025, 32(2): 175-179. doi: 10.7507/1007-4848.202405033 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

隨著居民健康意識的提高及高分辨率螺旋CT的廣泛應用,越來越多的肺部小結節被檢出[1]。其中多原發肺癌(multiple primary lung cancers,MPLC)的檢出率也在逐年提高,MPLC是指同一患者肺內(一側肺葉或兩側肺葉)先后或同時發生2處或2處以上原發性惡性腫瘤。上世紀90年代據相關文獻報道MPLC的檢出率在0.2%~2.0%,而在2000年以后其檢出率持續升高,最高達8%[2]。對于高度懷疑惡性腫瘤、極度焦慮且對生活質量有重大影響的患者,有必要通過手術切除肺結節來做出明確診斷。手術方式多為在完整切除肺部病灶的前提下最大限度地保留患者正常肺組織。多發結節多數直徑﹤1 cm,且多為磨玻璃成分,部分距胸膜表面較遠,鏡下難以通過肉眼或手指觸摸進行鑒別[3]。因此術前能否完成對多個結節的精準定位成了手術成功與否的關鍵因素。普遍選擇的定位方式是局部麻醉下應用Hookwire針行肺結節穿刺定位,該方法操作簡便快速,但存在疼痛、氣胸、肺內出血等并發癥,且定位結節數目越多,患者痛感增加,配合固定體位越困難,定位成功率越低,定位并發癥發生率也會相應提高,我院胸外科聯合麻醉科依賴最新引進的移動CT實施基礎麻醉聯合局部麻醉對多發肺結節患者進行術前定位,定位過程中患者基本處于無痛狀態,定位取得了良好效果。本次研究對比分析基礎麻醉聯合局部麻醉下多發結節定位與傳統局部麻醉下定位,比較兩者的定位數據結果,以期能夠為多發肺結節術前定位提供一種新的可靠的定位方法。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性選取2023年7月—9月在南京腦科醫院胸科院區行單孔腔鏡肺部多發結節切除手術CT引導定位的200例患者。根據其定位方式的不同將其分為A、B兩組:A組為局部麻醉下定位,B組為基礎麻醉聯合局部麻醉。入組標準:(1)影像學檢查提示患者同側肺存在兩個及以上的高危結節,且最大結節直徑﹤2 cm;(2)結節磨玻璃成分占比﹥50%。排除標準:(1)存在麻醉禁忌證;(2)合并其他惡性腫瘤;(3)合并嚴重心肺疾病,無法耐受全身麻醉肺部手術;所有病例術前均經過多學科討論,明確手術指征,存在術前定位需求,術前由手術醫師告知患者相關定位流程及定位過程可能出現的并發癥及相關風險。

1.2 研究方法

1.2.1 術前定位

A組:術前0.5~1.0 h將患者帶至移動CT定位室,首先行全肺掃描,確定目標結節位置,然后由放射科醫師和手術醫師共同確定患者的體位及定位針進針路徑、進針角度及進針深度,接著用2%利多卡因沿預設路徑進行逐層浸潤麻醉,再將定位針按預置深度將其尖端放置于肺部病灶周圍肺組織5 mm的范圍內,緊接著用亞甲藍1 mL對該區域進行染色標記。應用上述方法依次定位剩余結節,待所有定位針均置入完成后,再次行胸部CT掃描,確定定位針位置,然后根據掃描結果及患者狀態評估是否需要調整定位針或重新定位。定位完成后在5 min內將患者轉運至手術室進行手術,術中在腔鏡下發現定位針固定于肺組織內,即可判定為定位成功。

B組:術前0.5~1.0 h將患者帶至移動CT定位室,取平臥位,連接心電監護,監測患者基本生命體征,然后由麻醉師建立靜脈通路對其進行基礎麻醉。基礎麻醉溶液配制藥品:右美托嘧啶注射液(2 mL∶200 μg)、鹽酸羥考酮注射液(1 mL∶10 mg)、0.9%氯化鈉注射液、硫酸阿托品注射液(2 mL∶1 mg)(阿托品備用;避免定位中發生麻醉不良反應)。

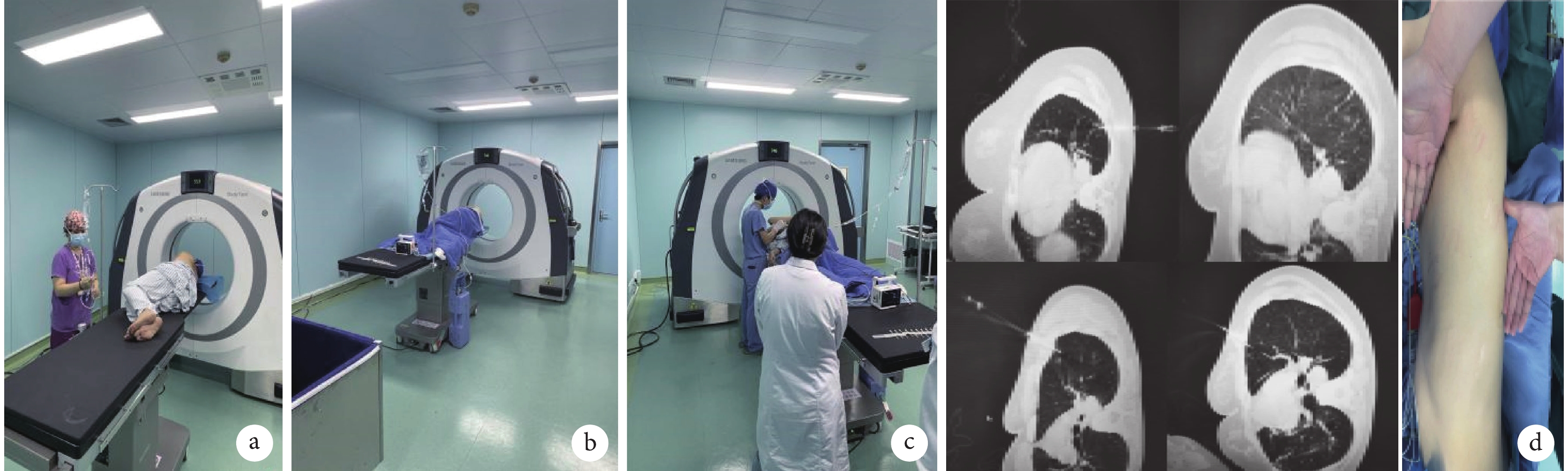

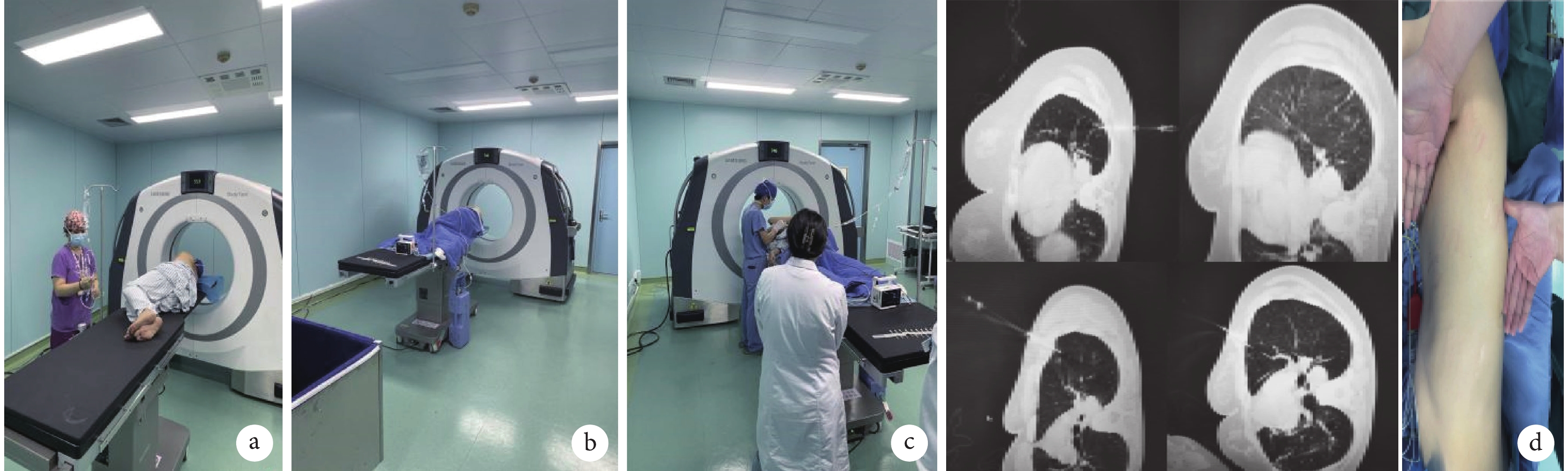

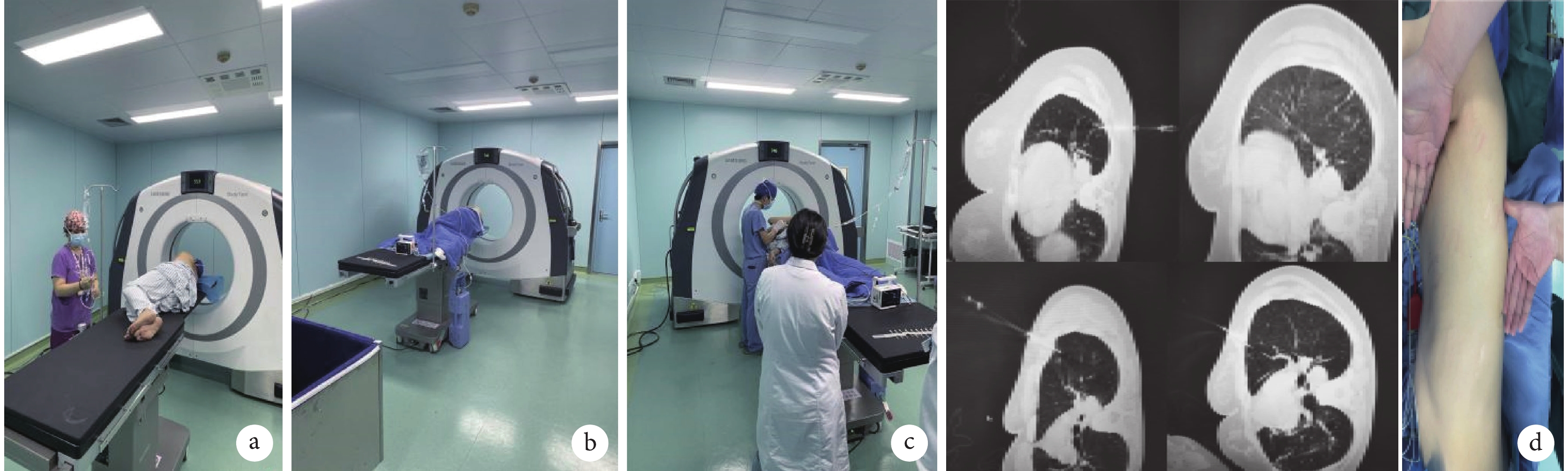

在定位前5 min給于右美托咪定注射液負荷劑量0.5 μg/kg,而后改為0.2 μg/kg維持泵入,羥考酮3~5 mg靜脈推注,定位針置入方法與A 組相同,操作期間患者始終處于淺睡眠狀態,但易喚醒,可對指令合作,定位過程中密切關注患者自身感受,必要時追加劑量,術畢前5 min停止給藥。定位成功的判定標準與A組相同;見圖1。

圖1

基礎麻醉下肺結節定位流程

圖1

基礎麻醉下肺結節定位流程

a:麻醉師為患者實施基礎麻醉;b:固定患者體位后對其進行移動CT掃描;c:手術醫師與放射科醫師合作進行肺結節定位操作;d:多根穿刺針成功置入目標結節周圍

1.2.2 手術方式

常規采用單孔胸腔鏡手術,上葉結節選擇第4肋間作為手術切口,中葉和下葉結節選擇第5肋間作為手術切口。術中在腔鏡探查完成后將定位針尾部拖拽至胸腔內,然后根據定位針位置同時結合術前定位影像判斷結節相對位置,將結節完整切除,同時確保切緣﹥2 cm,將標本送快速冰凍病理診斷,根據病理結果決定是否需行進一步擴大切除手術。

1.2.3 觀察指標

比較兩組患者的一般臨床資料,包括性別、年齡、結節數目;比較兩組定位資料,包括定位時間、定位并發癥(氣胸、胸膜反應、胸腔內出血)、調針次數、麻醉不良反應(呼吸抑制、血壓下降、心動過緩等)、患者疼痛評分[ 采用數字評定量表(number rating scale,NRS)進行評分,數字從0~10代表從無痛到最痛,由患者主觀評分來量化疼痛程度,1~3分為輕度,4~6分為中度,7~10分為重度]、手術時間、術后拔管時間、術后住院時間。

1.3 統計學分析

所有數據均采用SPSS24.0統計軟件進行數據分析,正態分布的計量資料均用均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用t檢驗,不符合正態分布的組間比較采用非參數檢驗;計數資料以頻數和百分比表示,組間比較采用χ2檢驗。雙側P≤0.05表示差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究獲得江蘇省南京市胸科醫院倫理委員會批準(批準號:2022-KY146-01),并簽署相關知情同意書。

2 結果

2.1 兩組患者的一般臨床資料

最終納入200例,每組各100例。A組,男49例、女51例,年齡25~77(50.94±14.29)歲;B組男45例、女55例,年齡24~78(48.25±14.04)歲。A組和B組患者的結節數目、男女比例、年齡差異無統計學意義(P﹥0.05),見表1。

2.2 兩組患者的定位相關資料

A組的定位時間明顯長于B組[(19.90±8.66)min vs.(15.23±5.98)min,P﹤0.05],差異有統計學意義,A組定位過程中出現11例氣胸、2例肺內出血、8例脫鉤,術中均予以妥善處理,順利完成手術。還有2例出現胸膜反應,予以暫停定位,囑患者平臥休息,吸氧,待癥狀減退后,順利完成定位。B組定位過程中出現3例氣胸、1例肺內出血、2例脫鉤。B組定位并發癥發生率明顯低于A組(4% vs. 13%,P﹤0.05),差異有統計學意義。定位過程中A組的調針次數多于B組[(0.51±0.86)次vs. (0.20±0.51)次,P﹤0.05],差異有統計學意義。B組的定位成功率明顯高于A組(98% vs. 92%,P﹤0.05),差異有統計學意義;B組患者的疼痛評分明顯低于A組[(2.01±2.09)vs.(3.29±2.54),P﹤0.05],差異有統計學意義。B組定位患者中有1例出現利多卡因局部過敏,其余未出現麻醉藥物過敏反應;見表2。

2.3 兩組患者手術資料

A組患者手術時間、住院時間、術后拔管時間均長于B組患者,但差異無統計學意義(P﹥0.05);見表3。所有患者均順利完成手術,安全出院,未發生嚴重不良事件。

3 討論

近年來越來越多的雙肺多發小結節被頻繁檢出。有研究[4]顯示:約半數的肺癌篩查患者存在MPNS,多數患者無明顯癥狀及體征,相關影像學及其他輔助檢查檢驗難以明確其良惡性質,手術切除是目前針對肺部可疑惡性結節最佳治療方式。但對于微小結節及肺磨玻璃結節,腔鏡下難以通過肉眼觀察、手指觸摸或器械鉗夾來判斷其具體位置,特別對于多發肺結節,若要達到完全切除多個高危結節的要求,術前精準定位便顯得尤為重要。其能幫助醫生規劃最佳的手術方案,減小創傷,保留更多正常肺組織,促進患者術后早期恢復,縮短住院時間,提高術后生活質量,符合圍術期加速康復管理模式[5]。目前臨床上應用廣泛的是CT引導下局部麻醉下經皮應用Hookwire針進行穿刺定位,其操作簡單,定位快速,但其伴隨的胸膜反應、氣胸、胸腔內出血等并發癥也不可忽視,這些并發癥的發生可能和患者的情緒、身體狀態及定位操作水平存在一定關系[6]。相關研究[7]證實患者定位前往往存在焦慮、恐慌等負面心理,在定位過程中,可能會誘發一系列神經內分泌作用進而引發迷走神經反射,最終可能會導致胸膜反應,甚至危及生命。同時患者因焦慮、疼痛導致呼吸頻率增快、呼吸幅度變大,難以精準定位,導致定位并發癥發生率增加。且相較于孤立性肺結節術前定位,多發肺結節術前定位中上述并發癥發生率增加[8]。

在臨床上,對于部分甲乳外科及內鏡手術,常常會采用到基礎麻醉聯合局部麻醉,其能夠起到全身鎮靜鎮痛的作用,進而可以緩解患者的疼痛及精神心理方面不良反應的發生,從而提高手術效果,提升患者舒適度[9]。其常用藥物主要包括右美托咪定、丙泊酚、瑞芬太尼、羥考酮、咪達唑侖等[10-12],其中右美托咪定為高度選擇性α2腎上腺素受體激動劑,具有顯著的麻醉效果,無明顯呼吸抑制作用,但可能導致竇性心動過緩和血壓下降;羥考酮是阿片類及k受體激動劑,可有效緩解內臟疼痛并抑制咳嗽[13]。亞甲藍染色劑在注射過程中具有一定的刺激性,部分患者會誘發劇烈咳嗽,進而導致剩余結節定位針釋放困難、氣胸、定位針移位、肺內出血等一系列并發癥發生的可能性提高。研究[14]證實:右美托咪定聯合羥考酮能明顯緩解刺激性咳嗽,且無呼吸抑制、循環不穩定等麻醉不良反應。而此研究結果正好佐證這一點。

本次研究將基礎麻醉聯合局部麻醉應用于多發肺結節的術前定位中,患者均沒有出現低血壓、呼吸抑制、心律失常等相關麻醉不良反應。A組的調針次數、疼痛評分、定位并發癥明顯高于B組,可能原因是定位過程中患者因疼痛、緊張等多種原因導致其無法配合操作醫師保持體位固定,進而導致定位針偏移,同時相關研究[15]證實,氣胸、胸膜反應的發生率隨著進針次數的增加而提高。這也說明基礎麻醉聯合局部麻醉下術前定位的患者其疼痛、恐懼緊張等負面心理得到有效緩解,進而可以加快定位過程,縮短定位時間。本次研究中B組的定位時間、定位成功率明顯長于或高于A組,恰恰印證了這一點。而B組的手術時間[(112.75±36.89)min vs.(119.23±38.21)min]、術后拔管時間[(3.55±1.48)min vs.(3.84±1.42)min]、住院時間[(4.80±1.51)d vs.(5.70±1.91)d]較A組而言有所縮短,但差異無統計學意義,我們分析這可能是由于樣本量較少導致。

臨床研究[16]提示,在使用Hookwire針定位后,患者應盡量避免體位變動,同時應盡快轉入手術室實施手術,避免期間等待時間過長,導致定位針移位,有脫鉤或肺內出血可能,同時會加重患者的疼痛。在混合手術室進行的鉤絲定位可縮短從定位到電視胸腔鏡手術的時間,有效降低相關并發癥發生率[17]。但這種應用受混合手術室數量較少和資源限制的限制[18-20]。我院在手術室設立移動CT定位室,將患者定位后直至手術期間的等待時間縮短至5 min內,降低了定位針移位、胸腔內出血等發生的可能,確保整個手術流程的安全性。

綜上所述,針對多發肺結節術前定位患者實施移動CT下基礎麻醉聯合局部麻醉術前定位安全可靠,其相較于以往在局部麻醉下進行多發肺結節術前定位有更高的定位成功率,且定位并發癥發生率低,患者定位舒適感提高。本研究尚有以下幾個局限性:首先這是一項回顧性研究,存在選擇偏差;第二,本次研究為單中心研究、且樣本量較少。后期我們將加大樣本量,在多個醫療中心開展研究對比,結果顯示,基礎麻醉聯合局部麻醉進行肺結節術前定位在臨床上有一定推廣意義。

利益沖突:無。

作者貢獻:焦思楊負責論文設計、數據整理與分析和論文初稿撰寫;孫云剛、張強負責論文審閱與修改;邵豐負責論文總體設想和設計。

隨著居民健康意識的提高及高分辨率螺旋CT的廣泛應用,越來越多的肺部小結節被檢出[1]。其中多原發肺癌(multiple primary lung cancers,MPLC)的檢出率也在逐年提高,MPLC是指同一患者肺內(一側肺葉或兩側肺葉)先后或同時發生2處或2處以上原發性惡性腫瘤。上世紀90年代據相關文獻報道MPLC的檢出率在0.2%~2.0%,而在2000年以后其檢出率持續升高,最高達8%[2]。對于高度懷疑惡性腫瘤、極度焦慮且對生活質量有重大影響的患者,有必要通過手術切除肺結節來做出明確診斷。手術方式多為在完整切除肺部病灶的前提下最大限度地保留患者正常肺組織。多發結節多數直徑﹤1 cm,且多為磨玻璃成分,部分距胸膜表面較遠,鏡下難以通過肉眼或手指觸摸進行鑒別[3]。因此術前能否完成對多個結節的精準定位成了手術成功與否的關鍵因素。普遍選擇的定位方式是局部麻醉下應用Hookwire針行肺結節穿刺定位,該方法操作簡便快速,但存在疼痛、氣胸、肺內出血等并發癥,且定位結節數目越多,患者痛感增加,配合固定體位越困難,定位成功率越低,定位并發癥發生率也會相應提高,我院胸外科聯合麻醉科依賴最新引進的移動CT實施基礎麻醉聯合局部麻醉對多發肺結節患者進行術前定位,定位過程中患者基本處于無痛狀態,定位取得了良好效果。本次研究對比分析基礎麻醉聯合局部麻醉下多發結節定位與傳統局部麻醉下定位,比較兩者的定位數據結果,以期能夠為多發肺結節術前定位提供一種新的可靠的定位方法。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性選取2023年7月—9月在南京腦科醫院胸科院區行單孔腔鏡肺部多發結節切除手術CT引導定位的200例患者。根據其定位方式的不同將其分為A、B兩組:A組為局部麻醉下定位,B組為基礎麻醉聯合局部麻醉。入組標準:(1)影像學檢查提示患者同側肺存在兩個及以上的高危結節,且最大結節直徑﹤2 cm;(2)結節磨玻璃成分占比﹥50%。排除標準:(1)存在麻醉禁忌證;(2)合并其他惡性腫瘤;(3)合并嚴重心肺疾病,無法耐受全身麻醉肺部手術;所有病例術前均經過多學科討論,明確手術指征,存在術前定位需求,術前由手術醫師告知患者相關定位流程及定位過程可能出現的并發癥及相關風險。

1.2 研究方法

1.2.1 術前定位

A組:術前0.5~1.0 h將患者帶至移動CT定位室,首先行全肺掃描,確定目標結節位置,然后由放射科醫師和手術醫師共同確定患者的體位及定位針進針路徑、進針角度及進針深度,接著用2%利多卡因沿預設路徑進行逐層浸潤麻醉,再將定位針按預置深度將其尖端放置于肺部病灶周圍肺組織5 mm的范圍內,緊接著用亞甲藍1 mL對該區域進行染色標記。應用上述方法依次定位剩余結節,待所有定位針均置入完成后,再次行胸部CT掃描,確定定位針位置,然后根據掃描結果及患者狀態評估是否需要調整定位針或重新定位。定位完成后在5 min內將患者轉運至手術室進行手術,術中在腔鏡下發現定位針固定于肺組織內,即可判定為定位成功。

B組:術前0.5~1.0 h將患者帶至移動CT定位室,取平臥位,連接心電監護,監測患者基本生命體征,然后由麻醉師建立靜脈通路對其進行基礎麻醉。基礎麻醉溶液配制藥品:右美托嘧啶注射液(2 mL∶200 μg)、鹽酸羥考酮注射液(1 mL∶10 mg)、0.9%氯化鈉注射液、硫酸阿托品注射液(2 mL∶1 mg)(阿托品備用;避免定位中發生麻醉不良反應)。

在定位前5 min給于右美托咪定注射液負荷劑量0.5 μg/kg,而后改為0.2 μg/kg維持泵入,羥考酮3~5 mg靜脈推注,定位針置入方法與A 組相同,操作期間患者始終處于淺睡眠狀態,但易喚醒,可對指令合作,定位過程中密切關注患者自身感受,必要時追加劑量,術畢前5 min停止給藥。定位成功的判定標準與A組相同;見圖1。

圖1

基礎麻醉下肺結節定位流程

圖1

基礎麻醉下肺結節定位流程

a:麻醉師為患者實施基礎麻醉;b:固定患者體位后對其進行移動CT掃描;c:手術醫師與放射科醫師合作進行肺結節定位操作;d:多根穿刺針成功置入目標結節周圍

1.2.2 手術方式

常規采用單孔胸腔鏡手術,上葉結節選擇第4肋間作為手術切口,中葉和下葉結節選擇第5肋間作為手術切口。術中在腔鏡探查完成后將定位針尾部拖拽至胸腔內,然后根據定位針位置同時結合術前定位影像判斷結節相對位置,將結節完整切除,同時確保切緣﹥2 cm,將標本送快速冰凍病理診斷,根據病理結果決定是否需行進一步擴大切除手術。

1.2.3 觀察指標

比較兩組患者的一般臨床資料,包括性別、年齡、結節數目;比較兩組定位資料,包括定位時間、定位并發癥(氣胸、胸膜反應、胸腔內出血)、調針次數、麻醉不良反應(呼吸抑制、血壓下降、心動過緩等)、患者疼痛評分[ 采用數字評定量表(number rating scale,NRS)進行評分,數字從0~10代表從無痛到最痛,由患者主觀評分來量化疼痛程度,1~3分為輕度,4~6分為中度,7~10分為重度]、手術時間、術后拔管時間、術后住院時間。

1.3 統計學分析

所有數據均采用SPSS24.0統計軟件進行數據分析,正態分布的計量資料均用均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用t檢驗,不符合正態分布的組間比較采用非參數檢驗;計數資料以頻數和百分比表示,組間比較采用χ2檢驗。雙側P≤0.05表示差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究獲得江蘇省南京市胸科醫院倫理委員會批準(批準號:2022-KY146-01),并簽署相關知情同意書。

2 結果

2.1 兩組患者的一般臨床資料

最終納入200例,每組各100例。A組,男49例、女51例,年齡25~77(50.94±14.29)歲;B組男45例、女55例,年齡24~78(48.25±14.04)歲。A組和B組患者的結節數目、男女比例、年齡差異無統計學意義(P﹥0.05),見表1。

2.2 兩組患者的定位相關資料

A組的定位時間明顯長于B組[(19.90±8.66)min vs.(15.23±5.98)min,P﹤0.05],差異有統計學意義,A組定位過程中出現11例氣胸、2例肺內出血、8例脫鉤,術中均予以妥善處理,順利完成手術。還有2例出現胸膜反應,予以暫停定位,囑患者平臥休息,吸氧,待癥狀減退后,順利完成定位。B組定位過程中出現3例氣胸、1例肺內出血、2例脫鉤。B組定位并發癥發生率明顯低于A組(4% vs. 13%,P﹤0.05),差異有統計學意義。定位過程中A組的調針次數多于B組[(0.51±0.86)次vs. (0.20±0.51)次,P﹤0.05],差異有統計學意義。B組的定位成功率明顯高于A組(98% vs. 92%,P﹤0.05),差異有統計學意義;B組患者的疼痛評分明顯低于A組[(2.01±2.09)vs.(3.29±2.54),P﹤0.05],差異有統計學意義。B組定位患者中有1例出現利多卡因局部過敏,其余未出現麻醉藥物過敏反應;見表2。

2.3 兩組患者手術資料

A組患者手術時間、住院時間、術后拔管時間均長于B組患者,但差異無統計學意義(P﹥0.05);見表3。所有患者均順利完成手術,安全出院,未發生嚴重不良事件。

3 討論

近年來越來越多的雙肺多發小結節被頻繁檢出。有研究[4]顯示:約半數的肺癌篩查患者存在MPNS,多數患者無明顯癥狀及體征,相關影像學及其他輔助檢查檢驗難以明確其良惡性質,手術切除是目前針對肺部可疑惡性結節最佳治療方式。但對于微小結節及肺磨玻璃結節,腔鏡下難以通過肉眼觀察、手指觸摸或器械鉗夾來判斷其具體位置,特別對于多發肺結節,若要達到完全切除多個高危結節的要求,術前精準定位便顯得尤為重要。其能幫助醫生規劃最佳的手術方案,減小創傷,保留更多正常肺組織,促進患者術后早期恢復,縮短住院時間,提高術后生活質量,符合圍術期加速康復管理模式[5]。目前臨床上應用廣泛的是CT引導下局部麻醉下經皮應用Hookwire針進行穿刺定位,其操作簡單,定位快速,但其伴隨的胸膜反應、氣胸、胸腔內出血等并發癥也不可忽視,這些并發癥的發生可能和患者的情緒、身體狀態及定位操作水平存在一定關系[6]。相關研究[7]證實患者定位前往往存在焦慮、恐慌等負面心理,在定位過程中,可能會誘發一系列神經內分泌作用進而引發迷走神經反射,最終可能會導致胸膜反應,甚至危及生命。同時患者因焦慮、疼痛導致呼吸頻率增快、呼吸幅度變大,難以精準定位,導致定位并發癥發生率增加。且相較于孤立性肺結節術前定位,多發肺結節術前定位中上述并發癥發生率增加[8]。

在臨床上,對于部分甲乳外科及內鏡手術,常常會采用到基礎麻醉聯合局部麻醉,其能夠起到全身鎮靜鎮痛的作用,進而可以緩解患者的疼痛及精神心理方面不良反應的發生,從而提高手術效果,提升患者舒適度[9]。其常用藥物主要包括右美托咪定、丙泊酚、瑞芬太尼、羥考酮、咪達唑侖等[10-12],其中右美托咪定為高度選擇性α2腎上腺素受體激動劑,具有顯著的麻醉效果,無明顯呼吸抑制作用,但可能導致竇性心動過緩和血壓下降;羥考酮是阿片類及k受體激動劑,可有效緩解內臟疼痛并抑制咳嗽[13]。亞甲藍染色劑在注射過程中具有一定的刺激性,部分患者會誘發劇烈咳嗽,進而導致剩余結節定位針釋放困難、氣胸、定位針移位、肺內出血等一系列并發癥發生的可能性提高。研究[14]證實:右美托咪定聯合羥考酮能明顯緩解刺激性咳嗽,且無呼吸抑制、循環不穩定等麻醉不良反應。而此研究結果正好佐證這一點。

本次研究將基礎麻醉聯合局部麻醉應用于多發肺結節的術前定位中,患者均沒有出現低血壓、呼吸抑制、心律失常等相關麻醉不良反應。A組的調針次數、疼痛評分、定位并發癥明顯高于B組,可能原因是定位過程中患者因疼痛、緊張等多種原因導致其無法配合操作醫師保持體位固定,進而導致定位針偏移,同時相關研究[15]證實,氣胸、胸膜反應的發生率隨著進針次數的增加而提高。這也說明基礎麻醉聯合局部麻醉下術前定位的患者其疼痛、恐懼緊張等負面心理得到有效緩解,進而可以加快定位過程,縮短定位時間。本次研究中B組的定位時間、定位成功率明顯長于或高于A組,恰恰印證了這一點。而B組的手術時間[(112.75±36.89)min vs.(119.23±38.21)min]、術后拔管時間[(3.55±1.48)min vs.(3.84±1.42)min]、住院時間[(4.80±1.51)d vs.(5.70±1.91)d]較A組而言有所縮短,但差異無統計學意義,我們分析這可能是由于樣本量較少導致。

臨床研究[16]提示,在使用Hookwire針定位后,患者應盡量避免體位變動,同時應盡快轉入手術室實施手術,避免期間等待時間過長,導致定位針移位,有脫鉤或肺內出血可能,同時會加重患者的疼痛。在混合手術室進行的鉤絲定位可縮短從定位到電視胸腔鏡手術的時間,有效降低相關并發癥發生率[17]。但這種應用受混合手術室數量較少和資源限制的限制[18-20]。我院在手術室設立移動CT定位室,將患者定位后直至手術期間的等待時間縮短至5 min內,降低了定位針移位、胸腔內出血等發生的可能,確保整個手術流程的安全性。

綜上所述,針對多發肺結節術前定位患者實施移動CT下基礎麻醉聯合局部麻醉術前定位安全可靠,其相較于以往在局部麻醉下進行多發肺結節術前定位有更高的定位成功率,且定位并發癥發生率低,患者定位舒適感提高。本研究尚有以下幾個局限性:首先這是一項回顧性研究,存在選擇偏差;第二,本次研究為單中心研究、且樣本量較少。后期我們將加大樣本量,在多個醫療中心開展研究對比,結果顯示,基礎麻醉聯合局部麻醉進行肺結節術前定位在臨床上有一定推廣意義。

利益沖突:無。

作者貢獻:焦思楊負責論文設計、數據整理與分析和論文初稿撰寫;孫云剛、張強負責論文審閱與修改;邵豐負責論文總體設想和設計。