版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

A型主動脈夾層(type A aortic dissections,TAAD)是一種危及生命的疾病,發病率約為每年3.0/10萬[95%CI(1.8,4.4)][1]。外科手術是治療的黃金標準,如果不及時治療,在24 h內死亡率可達90%。在中國,全主動脈弓置換術是挽救患者生命的首選方法,雖然近幾年夾層的治療技術不斷改進,但夾層術后的一系列并發癥,特別是神經系統及呼吸系統并發癥嚴重影響患者的康復及預后,術后神經功能損害的發生率甚至達10%~30%。即使采用腦保護技術,如低溫、腦灌注、藥物保護和血氣管理,其發生率仍然居高不下,嚴重影響患者的生活質量,甚至危及生命,給家屬帶來巨大的經濟和精神負擔[2-4]。我們從臨床實踐中發現,單分支術中支架聯合改良雙側腦灌注應用于A型主動脈夾層患者可明顯縮短患者拔管時間及清醒時間,預后明顯好轉。本文回顧性分析在我院接受A型主動脈夾層手術患者的臨床資料,采用傾向性評分匹配分析的方法比較兩種術式的臨床療效,旨在探討單分支術中支架聯合改良雙側腦灌在A型主動脈夾層治療中的臨床意義。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性納入2021年1月—2024年5月我院收治的A型主動脈夾層患者。納入標準:① 符合A型主動脈夾層診斷標準[5],且術前經主動脈 CT血管造影(CT angiography,CTA)確診;② 年齡18~70歲;③ 行全主動脈弓置換+降主動脈覆膜支架置入且符合手術指征。排除標準:① 慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)或肝腎功能嚴重障礙者;② 既往有腦血管病史或認知功能障礙者;③ 嚴重腹腔臟器灌注不良所致腸梗阻;④ 同期行二尖瓣手術或冠狀動脈旁路移植術;⑤ B超提示單側或雙側頸動脈重度狹窄患者;⑥ 主動脈CTA提示左鎖骨下動脈近端嚴重狹窄患者;⑦ 術后未醒或者死亡患者。將患者分為試驗組(雙側腦灌注+單分支支架)和對照組(直筒支架+單側腦灌注)。

1.2 手術方法

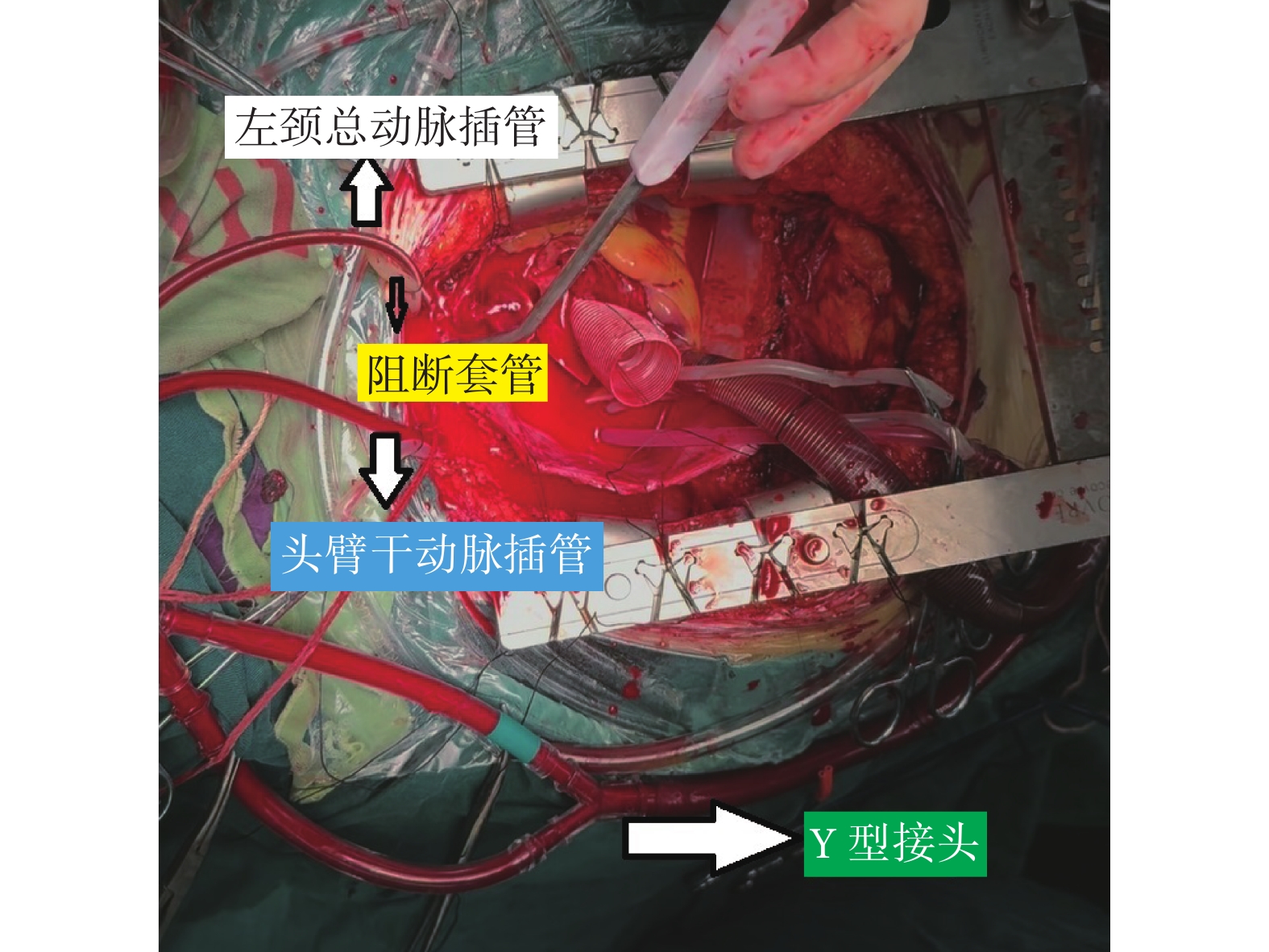

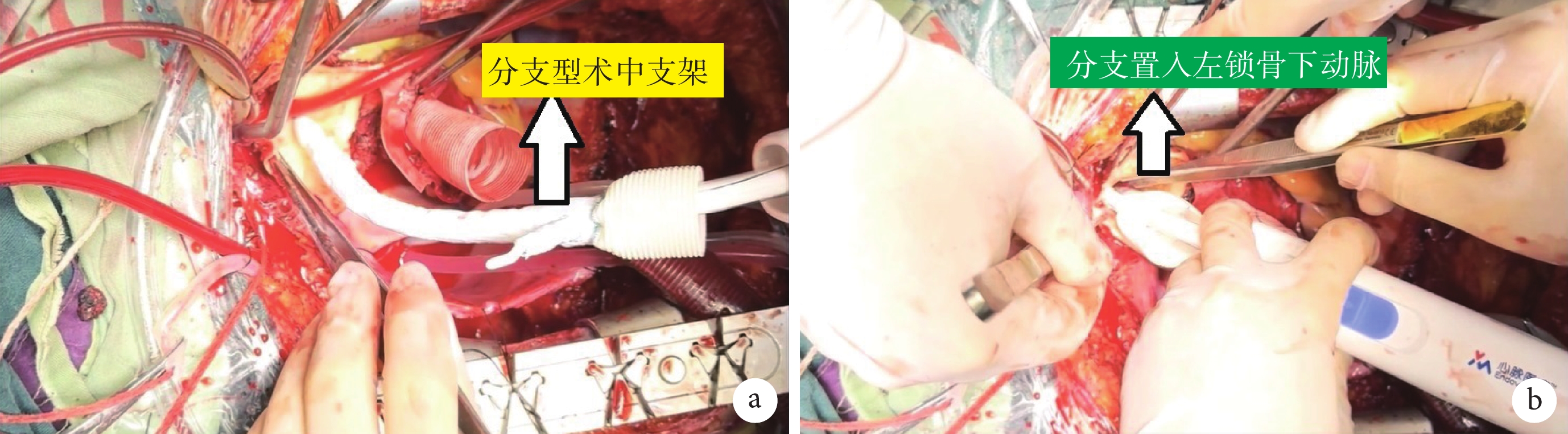

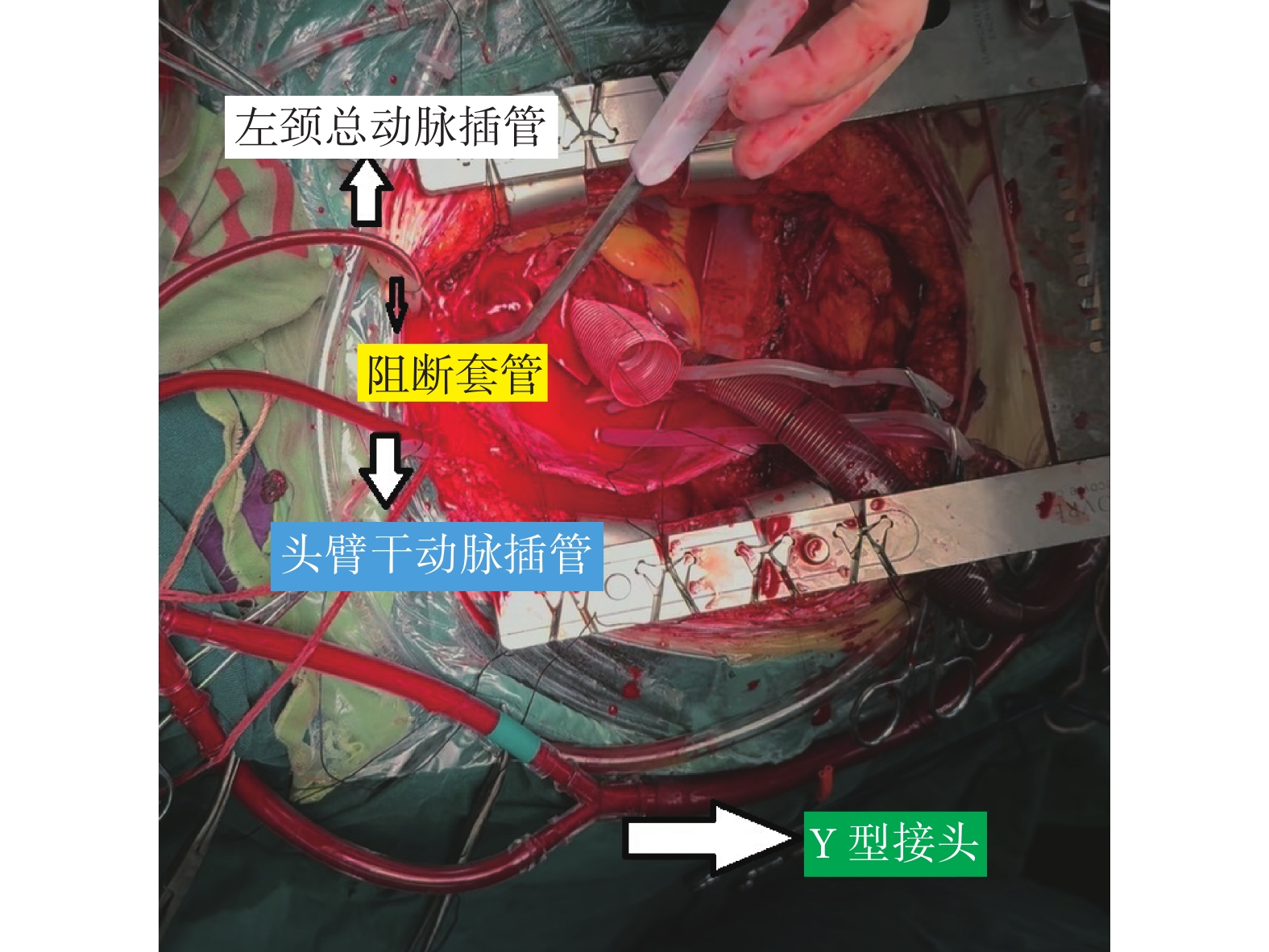

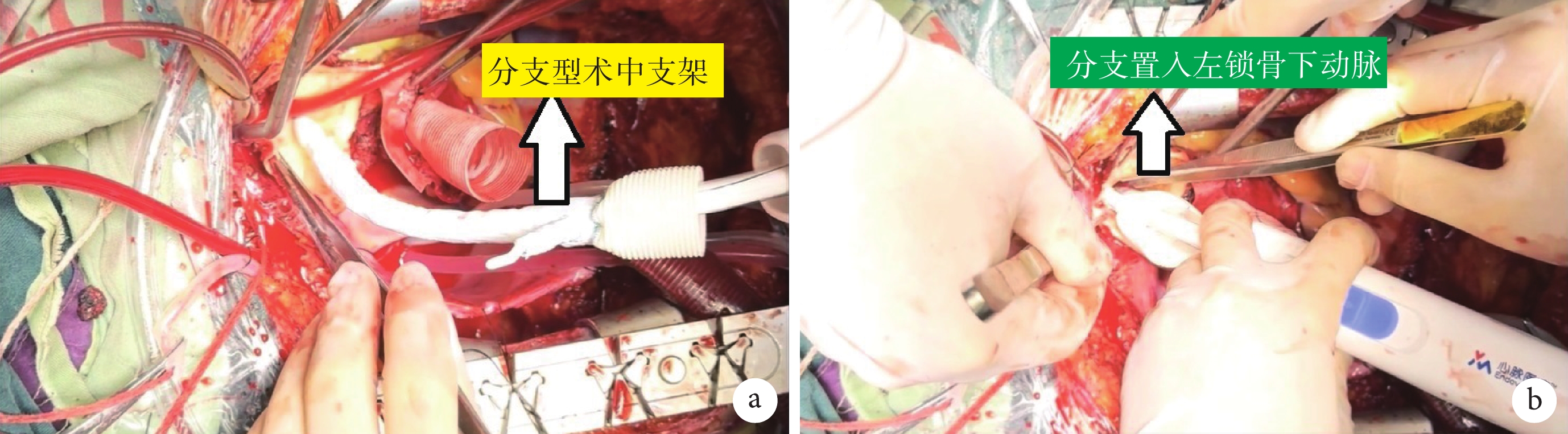

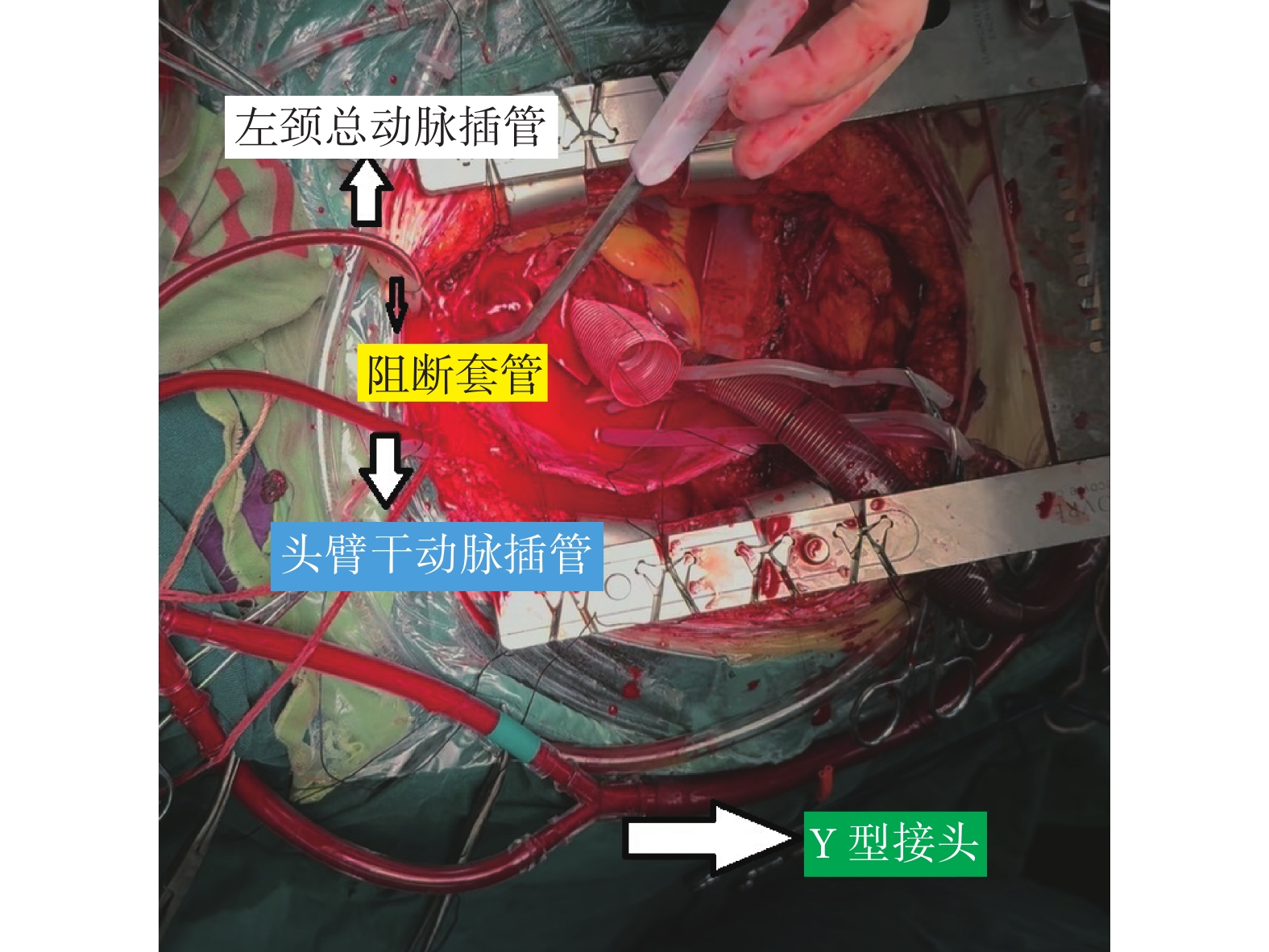

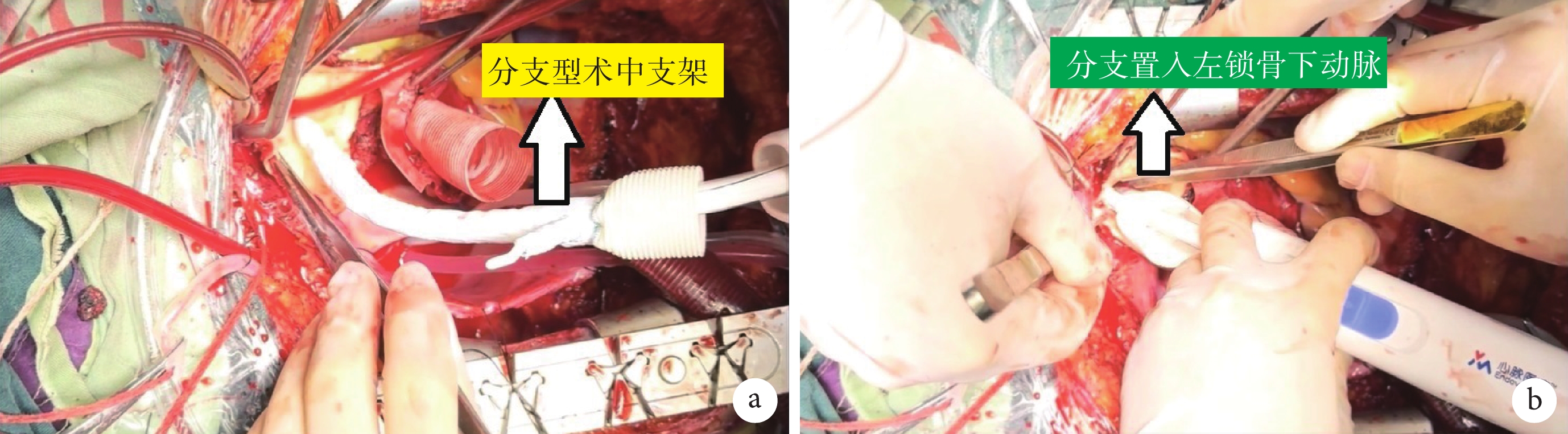

所有病例均采用靜脈吸入復合麻醉,術中監測鼻咽溫度、膀胱溫度、左橈動脈血壓、足背動脈血壓、中心靜脈壓、指末端氧飽和度與腦氧飽和度。游離頭臂干、左頸總動脈及左鎖骨下方動脈(試驗組左鎖骨下方動脈無需充分游離);游離股動脈,以肝素鈉3 mg/kg抗凝,股動脈切開插管,根據股動脈直徑及患者體重選擇合適大小主動脈插管,房腔管插至右心房,完成體外循環。阻斷升主動脈,于根部切開主動脈,通過冠狀動脈的左右開口處直接順向灌注HTK心臟停搏液,經右上肺靜脈行左心減壓引流。清除血塊,剪除主動脈病變部位,詳細探查主動脈瓣情況,根據瓣膜情況選擇合適的根部處理方式、瓣膜置換或成形。患者鼻溫達25℃時先阻斷弓上頭臂干及左頸總動脈,直接剪斷頭臂干動脈及左頸總動脈,分別置入成人左心引流管及小兒左心引流管經Y型連接口與動脈供血管道連接,頭臂干動脈及左頸總動脈用阻斷套管阻斷,灌注流量維持在5~8 mL/(kg·min)[6],對照組于無名動脈縫合荷包進行插管;再停循環,行腦灌注保護,以冰帽妥善包裹患者頭部,于左鎖骨下開口處置入Fontus?分支型術中支架,分支置入左鎖骨下動脈,盡快完成四分叉血管與降主動脈內支架近心端吻合,恢復循環,最后完成近端及分支血管吻合;對照組停循環后經頭壁干動脈單側腦灌注,灌注流量維持于3~5 mL/(kg·min),遠端置入CRONUS直筒支架血管;血管吻合同試驗組,完成血管縫合、復溫至36℃、循環穩定后停止體外循環;見圖1~2。

圖1

頭臂干+左頸總動脈雙側腦灌注

圖1

頭臂干+左頸總動脈雙側腦灌注

圖2

術中分支型支架植入

圖2

術中分支型支架植入

1.3 觀察指標

收集兩組患者的主動脈阻斷時間、術后呼吸機輔助時間、監護室時間、住院時間、術后清醒時間、術后神經功能并發癥發生率。神經系統并發癥分為永久性神經功能障礙和暫時性神經功能障礙,其發生率分別為7.3%~12.8%和8.0%~10.3%[3]。短暫性神經功能障礙定義為出院前存在可逆的術后缺陷,包括意識混亂、譫妄和運動缺陷,CT掃描中未發現卒中跡象。永久性神經功能障礙定義為存在卒中、運動功能障礙(有影像學證據)或昏迷。

1.4 統計學分析

采用SPSS 27.0軟件進行數據分析。計量資料均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗。計數資料以頻數和百分比描述,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。為去除混雜因素,本研究以性別、年齡、高血壓、糖尿病、體重指數(body mass index,BMI)、外周血管疾病、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、短暫性腦缺血發作、術中停循環時間、停循環溫度及轉機時間為匹配變量,按照1∶1的比例進行傾向性評分匹配,卡鉗值設置為0.05。雙側檢驗,P≤0.05為差異有統計學意義。

1.5 倫理審查

本研究經安徽醫科大學第一附屬醫院倫理委員會審批通過,倫理審批號:LLSC20232093。

2 結果

2.1 患者基線資料

共納入70例患者,試驗組14例,其中男13例、女1例,平均年齡(47.4±16.1)歲,對照組56例,其中男38例、18例,平均年齡(52.1±11.7)歲。傾向性評分匹配后,兩組各納入14例患者,匹配后兩組患者術前資料差異均無統計學意義(P>0.05);見表1。

2.2 圍術期結果

匹配后,試驗組術后呼吸機輔助時間(P=0.018)、住監護室時間(P=0.009)及術后清醒時間(P=0.047)短于對照組,差異均有統計學意義。試驗組術后神經系統并發癥發生率低于對照組,但差異無統計學意義(P=1.000);見表2。

3 討論

主動脈夾層是一種急性綜合征,其特征是主動脈壁各層裂開,通常由血管內壁(內膜和中膜)撕裂引起。它通常會引發突然的劇烈疼痛,并立即危及生命,如果不進行手術矯正,患者最終會死于主動脈功能不全、主動脈破裂、延伸至冠狀動脈的心肌梗死,或繼發于供應大腦、內臟或四肢的主動脈分支阻塞的灌注不良。主動脈夾層最常見的原因是固有結締組織病變、動脈高血壓和動脈粥樣硬化。流行病學調查顯示主動脈夾層好發于春冬季節,呈明顯的季節性;好發于中老年男性,并且發病率呈逐年增高的趨勢。此外,由于熬夜、工作壓力大、抽煙、酗酒等生活習慣的不規律導致近年來有不少年輕人發生主動脈夾層[7-9]。近幾年隨著對主動脈夾層理解的深入、各種改良新技術的應用以及術后監護管理的完善,A型主動脈夾層的術后并發癥相對于前幾年已經明顯下降,但是對于A型主動脈夾層的治療及術后并發癥的防治仍存在改進空間。本中心自2007年開始開展A型主動脈夾層手術治療以來,不斷進行各種技術的改進,包括腦灌注方式、根部處理策略、插管方式等,并取得了一定效果。自2023年引進Fontus?分支型術中支架并在臨床應用后,術后患者呼吸系統及神經系統并發癥明顯減少。

雖然近幾年來對影響神經系統并發癥的研究不斷完善,包括體外循環時間、停循環時間和溫度、插管方式、藥物保護和血氣管理等,但術后神經系統損傷發生率改善仍不顯著,夾層術后神經系統損傷的發生率仍達10%~30%。本研究通過傾向性評分匹配將混雜因素進行平衡,所有病例均采用中低溫停循環及股動脈插管,研究結果更有統計學及臨床意義。

另外本研究中試驗組采用改良雙側腦灌注,將頭臂干動脈及左側頸總動脈阻斷后剪斷,直接插入灌注插管,并套管阻斷。改良的雙側腦灌注一方面可以直接插入頭臂干及左側頸總動脈真腔血管,套管阻斷,操作簡單,更適用于頭臂干及左頸總動脈受累患者;另一方面頭臂干動脈及左頸總動脈分別置入成人左心引流管及小兒左心引流管,經Y型連接口與動脈供血管道連接,粗細不同可根據灌注壓自行分配流量,更加符合生理性解剖灌注。雙側腦灌注可以更好地適用于頸動脈累及或本身存在病變患者。

停循環后試驗組左頸總動脈加無名動脈腦灌注,對照組無名動脈腦灌注;試驗組術中置入Fontus?分支型術中支架,分支置入左側鎖骨下動脈,停循環結束后左頸總動脈加無名動脈加左側鎖骨下動脈全腦灌注,對照組仍無名動脈腦灌注。與對照組相比,試驗組可明顯縮短腦部缺氧時間。本研究中試驗組患者術后清醒時間明顯短于對照組,但兩組術后神經系統并發癥發生率未見顯著差異,可能與樣本量較小有關,后期將繼續增加病例進一步研究。

圍手術期低氧血癥是心臟手術后常見并發癥,尤其是急性主動脈夾層患者,發生率甚至達51%。其可導致機械通氣時間、住重癥監護室時間延長,院內感染風險相應增加,從而導致住院費用增加[10-13]。因此,深入研究急性主動脈夾層術后低氧血癥的危險因素,以提高臨床療效顯得尤為重要。既往有很多關于心臟術后肺部并發癥的研究,這些研究[14-17]發現,老年、肥胖、吸煙史、左室射血分數降低、慢性肺病、心肌梗死、糖尿病、心源性及非心源性肺水腫、輸血過多、轉機持續時間過長、停循環時間及溫度是術后低氧血癥的危險因素;BMI>25 kg/m2、深低溫停循環、術前氧合指數≤300 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)、術后24 h內輸血>6 U是A型主動脈夾層手術患者低氧血癥的獨立預測因子。南京鼓樓醫院王東進團隊[18]發現,女性、升主動脈直徑>4.05 cm、術后72 h內急性腎功能衰竭均是患者術后機械通氣時間延長的獨立危險因素。本研究將上述相關因素如COPD、BMI、糖尿病、吸煙、轉機時間、停循環時間等進行同質化處理后發現,試驗組呼吸機輔助時間明顯短于對照組。作者考慮其原因是對照組患者蘇醒慢、四肢肌力恢復慢,拔管延遲,導致遲發性低氧血癥或呼吸機相關性感染,進一步延長呼吸機輔助時間。由于樣本量較少,可能存在誤差,后期會增加樣本量進一步研究。

本研究為單中心回顧性研究,病例數較少,且手術患者的選擇仍可能具有一定的選擇偏倚。我們期待多中心、更大樣本量、更長隨訪時間的研究進一步驗證該術式的臨床價值。

綜上所述,單分支術中支架聯合改良雙側腦灌注手術安全、有效,與傳統夾層手術相比具有一定的優勢,值得進一步推廣。

利益沖突:無。

作者貢獻:李偉負責論文設計,數據整理與分析,論文初稿撰寫;龔文輝、張成鑫負責論文審閱與修改;陳燾、儲誠豪收集病例數據。

A型主動脈夾層(type A aortic dissections,TAAD)是一種危及生命的疾病,發病率約為每年3.0/10萬[95%CI(1.8,4.4)][1]。外科手術是治療的黃金標準,如果不及時治療,在24 h內死亡率可達90%。在中國,全主動脈弓置換術是挽救患者生命的首選方法,雖然近幾年夾層的治療技術不斷改進,但夾層術后的一系列并發癥,特別是神經系統及呼吸系統并發癥嚴重影響患者的康復及預后,術后神經功能損害的發生率甚至達10%~30%。即使采用腦保護技術,如低溫、腦灌注、藥物保護和血氣管理,其發生率仍然居高不下,嚴重影響患者的生活質量,甚至危及生命,給家屬帶來巨大的經濟和精神負擔[2-4]。我們從臨床實踐中發現,單分支術中支架聯合改良雙側腦灌注應用于A型主動脈夾層患者可明顯縮短患者拔管時間及清醒時間,預后明顯好轉。本文回顧性分析在我院接受A型主動脈夾層手術患者的臨床資料,采用傾向性評分匹配分析的方法比較兩種術式的臨床療效,旨在探討單分支術中支架聯合改良雙側腦灌在A型主動脈夾層治療中的臨床意義。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性納入2021年1月—2024年5月我院收治的A型主動脈夾層患者。納入標準:① 符合A型主動脈夾層診斷標準[5],且術前經主動脈 CT血管造影(CT angiography,CTA)確診;② 年齡18~70歲;③ 行全主動脈弓置換+降主動脈覆膜支架置入且符合手術指征。排除標準:① 慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)或肝腎功能嚴重障礙者;② 既往有腦血管病史或認知功能障礙者;③ 嚴重腹腔臟器灌注不良所致腸梗阻;④ 同期行二尖瓣手術或冠狀動脈旁路移植術;⑤ B超提示單側或雙側頸動脈重度狹窄患者;⑥ 主動脈CTA提示左鎖骨下動脈近端嚴重狹窄患者;⑦ 術后未醒或者死亡患者。將患者分為試驗組(雙側腦灌注+單分支支架)和對照組(直筒支架+單側腦灌注)。

1.2 手術方法

所有病例均采用靜脈吸入復合麻醉,術中監測鼻咽溫度、膀胱溫度、左橈動脈血壓、足背動脈血壓、中心靜脈壓、指末端氧飽和度與腦氧飽和度。游離頭臂干、左頸總動脈及左鎖骨下方動脈(試驗組左鎖骨下方動脈無需充分游離);游離股動脈,以肝素鈉3 mg/kg抗凝,股動脈切開插管,根據股動脈直徑及患者體重選擇合適大小主動脈插管,房腔管插至右心房,完成體外循環。阻斷升主動脈,于根部切開主動脈,通過冠狀動脈的左右開口處直接順向灌注HTK心臟停搏液,經右上肺靜脈行左心減壓引流。清除血塊,剪除主動脈病變部位,詳細探查主動脈瓣情況,根據瓣膜情況選擇合適的根部處理方式、瓣膜置換或成形。患者鼻溫達25℃時先阻斷弓上頭臂干及左頸總動脈,直接剪斷頭臂干動脈及左頸總動脈,分別置入成人左心引流管及小兒左心引流管經Y型連接口與動脈供血管道連接,頭臂干動脈及左頸總動脈用阻斷套管阻斷,灌注流量維持在5~8 mL/(kg·min)[6],對照組于無名動脈縫合荷包進行插管;再停循環,行腦灌注保護,以冰帽妥善包裹患者頭部,于左鎖骨下開口處置入Fontus?分支型術中支架,分支置入左鎖骨下動脈,盡快完成四分叉血管與降主動脈內支架近心端吻合,恢復循環,最后完成近端及分支血管吻合;對照組停循環后經頭壁干動脈單側腦灌注,灌注流量維持于3~5 mL/(kg·min),遠端置入CRONUS直筒支架血管;血管吻合同試驗組,完成血管縫合、復溫至36℃、循環穩定后停止體外循環;見圖1~2。

圖1

頭臂干+左頸總動脈雙側腦灌注

圖1

頭臂干+左頸總動脈雙側腦灌注

圖2

術中分支型支架植入

圖2

術中分支型支架植入

1.3 觀察指標

收集兩組患者的主動脈阻斷時間、術后呼吸機輔助時間、監護室時間、住院時間、術后清醒時間、術后神經功能并發癥發生率。神經系統并發癥分為永久性神經功能障礙和暫時性神經功能障礙,其發生率分別為7.3%~12.8%和8.0%~10.3%[3]。短暫性神經功能障礙定義為出院前存在可逆的術后缺陷,包括意識混亂、譫妄和運動缺陷,CT掃描中未發現卒中跡象。永久性神經功能障礙定義為存在卒中、運動功能障礙(有影像學證據)或昏迷。

1.4 統計學分析

采用SPSS 27.0軟件進行數據分析。計量資料均數±標準差(x±s)描述,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗。計數資料以頻數和百分比描述,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。為去除混雜因素,本研究以性別、年齡、高血壓、糖尿病、體重指數(body mass index,BMI)、外周血管疾病、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、短暫性腦缺血發作、術中停循環時間、停循環溫度及轉機時間為匹配變量,按照1∶1的比例進行傾向性評分匹配,卡鉗值設置為0.05。雙側檢驗,P≤0.05為差異有統計學意義。

1.5 倫理審查

本研究經安徽醫科大學第一附屬醫院倫理委員會審批通過,倫理審批號:LLSC20232093。

2 結果

2.1 患者基線資料

共納入70例患者,試驗組14例,其中男13例、女1例,平均年齡(47.4±16.1)歲,對照組56例,其中男38例、18例,平均年齡(52.1±11.7)歲。傾向性評分匹配后,兩組各納入14例患者,匹配后兩組患者術前資料差異均無統計學意義(P>0.05);見表1。

2.2 圍術期結果

匹配后,試驗組術后呼吸機輔助時間(P=0.018)、住監護室時間(P=0.009)及術后清醒時間(P=0.047)短于對照組,差異均有統計學意義。試驗組術后神經系統并發癥發生率低于對照組,但差異無統計學意義(P=1.000);見表2。

3 討論

主動脈夾層是一種急性綜合征,其特征是主動脈壁各層裂開,通常由血管內壁(內膜和中膜)撕裂引起。它通常會引發突然的劇烈疼痛,并立即危及生命,如果不進行手術矯正,患者最終會死于主動脈功能不全、主動脈破裂、延伸至冠狀動脈的心肌梗死,或繼發于供應大腦、內臟或四肢的主動脈分支阻塞的灌注不良。主動脈夾層最常見的原因是固有結締組織病變、動脈高血壓和動脈粥樣硬化。流行病學調查顯示主動脈夾層好發于春冬季節,呈明顯的季節性;好發于中老年男性,并且發病率呈逐年增高的趨勢。此外,由于熬夜、工作壓力大、抽煙、酗酒等生活習慣的不規律導致近年來有不少年輕人發生主動脈夾層[7-9]。近幾年隨著對主動脈夾層理解的深入、各種改良新技術的應用以及術后監護管理的完善,A型主動脈夾層的術后并發癥相對于前幾年已經明顯下降,但是對于A型主動脈夾層的治療及術后并發癥的防治仍存在改進空間。本中心自2007年開始開展A型主動脈夾層手術治療以來,不斷進行各種技術的改進,包括腦灌注方式、根部處理策略、插管方式等,并取得了一定效果。自2023年引進Fontus?分支型術中支架并在臨床應用后,術后患者呼吸系統及神經系統并發癥明顯減少。

雖然近幾年來對影響神經系統并發癥的研究不斷完善,包括體外循環時間、停循環時間和溫度、插管方式、藥物保護和血氣管理等,但術后神經系統損傷發生率改善仍不顯著,夾層術后神經系統損傷的發生率仍達10%~30%。本研究通過傾向性評分匹配將混雜因素進行平衡,所有病例均采用中低溫停循環及股動脈插管,研究結果更有統計學及臨床意義。

另外本研究中試驗組采用改良雙側腦灌注,將頭臂干動脈及左側頸總動脈阻斷后剪斷,直接插入灌注插管,并套管阻斷。改良的雙側腦灌注一方面可以直接插入頭臂干及左側頸總動脈真腔血管,套管阻斷,操作簡單,更適用于頭臂干及左頸總動脈受累患者;另一方面頭臂干動脈及左頸總動脈分別置入成人左心引流管及小兒左心引流管,經Y型連接口與動脈供血管道連接,粗細不同可根據灌注壓自行分配流量,更加符合生理性解剖灌注。雙側腦灌注可以更好地適用于頸動脈累及或本身存在病變患者。

停循環后試驗組左頸總動脈加無名動脈腦灌注,對照組無名動脈腦灌注;試驗組術中置入Fontus?分支型術中支架,分支置入左側鎖骨下動脈,停循環結束后左頸總動脈加無名動脈加左側鎖骨下動脈全腦灌注,對照組仍無名動脈腦灌注。與對照組相比,試驗組可明顯縮短腦部缺氧時間。本研究中試驗組患者術后清醒時間明顯短于對照組,但兩組術后神經系統并發癥發生率未見顯著差異,可能與樣本量較小有關,后期將繼續增加病例進一步研究。

圍手術期低氧血癥是心臟手術后常見并發癥,尤其是急性主動脈夾層患者,發生率甚至達51%。其可導致機械通氣時間、住重癥監護室時間延長,院內感染風險相應增加,從而導致住院費用增加[10-13]。因此,深入研究急性主動脈夾層術后低氧血癥的危險因素,以提高臨床療效顯得尤為重要。既往有很多關于心臟術后肺部并發癥的研究,這些研究[14-17]發現,老年、肥胖、吸煙史、左室射血分數降低、慢性肺病、心肌梗死、糖尿病、心源性及非心源性肺水腫、輸血過多、轉機持續時間過長、停循環時間及溫度是術后低氧血癥的危險因素;BMI>25 kg/m2、深低溫停循環、術前氧合指數≤300 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)、術后24 h內輸血>6 U是A型主動脈夾層手術患者低氧血癥的獨立預測因子。南京鼓樓醫院王東進團隊[18]發現,女性、升主動脈直徑>4.05 cm、術后72 h內急性腎功能衰竭均是患者術后機械通氣時間延長的獨立危險因素。本研究將上述相關因素如COPD、BMI、糖尿病、吸煙、轉機時間、停循環時間等進行同質化處理后發現,試驗組呼吸機輔助時間明顯短于對照組。作者考慮其原因是對照組患者蘇醒慢、四肢肌力恢復慢,拔管延遲,導致遲發性低氧血癥或呼吸機相關性感染,進一步延長呼吸機輔助時間。由于樣本量較少,可能存在誤差,后期會增加樣本量進一步研究。

本研究為單中心回顧性研究,病例數較少,且手術患者的選擇仍可能具有一定的選擇偏倚。我們期待多中心、更大樣本量、更長隨訪時間的研究進一步驗證該術式的臨床價值。

綜上所述,單分支術中支架聯合改良雙側腦灌注手術安全、有效,與傳統夾層手術相比具有一定的優勢,值得進一步推廣。

利益沖突:無。

作者貢獻:李偉負責論文設計,數據整理與分析,論文初稿撰寫;龔文輝、張成鑫負責論文審閱與修改;陳燾、儲誠豪收集病例數據。